Directions and mechanisms of structural policy implementation amidst challenges and threats to the economic security of Belarus

Rozhkovskaya E.A.1

1 Белорусский государственный экономический университет, Belarus

Download PDF | Downloads: 36 | Citations: 7

Journal paper

Economic security (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 5, Number 4 (October-December 2022)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=49860714

Cited: 7 by 07.12.2023

Abstract:

The article analyzes the most important risks and sources of vulnerability of the socio-economic development of the Republic of Belarus, constraining the possibilities of economic growth, and acting as an additional factor of economic destabilization in the conditions of external restrictions. The most important risks are as follows: the macroeconomic imbalance and structural deformity of the economy, high import intensity and technological backwardness of production, low labour productivity and the dependence of economic dynamics on foreign economic conditions. Given the structural nature of these problems, their solution by traditional economic policy measures seems difficult to implement, and requires the development of a comprehensive strategy for structural transformation. The implementation of structural policy in the conditions of preservation and escalation of negative external pressure is a measure largely forced, but necessary, since it ensures the adaptation of the economy to numerous external and internal risks and threats, helps to remove structural constraints of development and the formation of reserves for future growth. Based on the analysis of the most important channels of negative impact on the economy of external challenges and threats, the key directions of structural policy, the main measures and mechanisms for their implementation are identified.

Keywords: economic security, risks and threats, structural problems and restrictions, economic growth, structural policy

JEL-classification: F52, H56, H12

Введение. В настоящее время белорусская экономика развивается в условиях чрезвычайной турбулентности и неопределенности социально-экономического развития, обусловленной нарастанием и обострением вызовов и угроз внешнего и внутреннего характера, подрывающих возможности ее устойчивого и сбалансированного роста.

Среди ключевых внешних угроз выделяются резкий рост геополитической напряженности, ухудшение внешнеполитической ситуации и беспрецедентное санкционное давление со стороны западных стран в отношении белорусской и российской экономики, включающее меры по ограничению экспорта, импорта, в том числе высокотехнологичного оборудования, ограничение доступа к внешним заимствованиям и т.д.

По прогнозным оценкам международных финансовых организаций, ожидаемое падение объемов белорусской экономики составит в 2022 г. не менее 6,5 % [33]. Однако с учетом возможного сокращения ВВП Российской Федерации до 10–11% [27], в условиях высокой степени зависимости белорусской экономики от российской, выступающей ключевым рынком сбыта для производимой в Беларуси продукции, это падение может быть еще более глубоким и иметь долгосрочные негативные последствия.

Вместе с тем способность экономики противостоять усиливающимся негативным воздействиям, парировать возникающие внешние риски и угрозы определяется запасом ее внутренней прочности, остротой накопленных проблем и степенью их решения, определяющими возможности и потенциал роста национальной экономики [10] (Lev, 2022). В то же время анализ функционирования белорусской экономики в последние годы сигнализирует о нарастании ряда фундаментальных внутренних проблем, вызовов и угроз, противоречий развития структурного и институционального характера, сдерживающих возможности экономического роста [16, 17] (Pinigin, Rozhkovskaya, 2014; Pinigin, 2018) и выступающих в условиях внешних рестрикций дополнительным фактором дестабилизации экономики. Острота и значимость данных проблем обусловливает необходимость определения основных источников уязвимости экономики, а также выработки мер экономической политики, направленной на нейтрализацию негативного влияния многочисленных рисков и угроз, ускорение роста белорусской экономики и повышение ее конкурентоспособности.

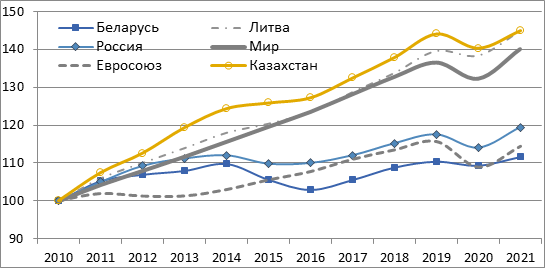

Важнейшие риски и угрозы развития белорусской экономики. Анализ функционирования белорусской экономики за период с 2010 г. показал значительное увеличение ее отрыва не только от динамики развития мировой экономики, но и стран с сопоставимым или близким уровнем душевого ВВП (Россия, Казахстан) (рис. 1). Если в 2000-е гг. среднегодовые темпы прироста ВВП Беларуси составляли 7,4%, то в период с 2010 по 2021 г. – чуть более 1%, что на фоне трехпроцентного прироста глобальной экономики свидетельствует о резком сокращении потенциала экономического роста республики.

Рисунок 1. Динамика ВВП по отдельным регионам и странам мира в 2010–2021 гг.,

в постоянных ценах, в % к 2010 г.

Источник: составлено на основе данных [33].

Замедление макроэкономической динамики Беларуси обусловлено несколькими группами взаимосвязанных причин, выступающими ключевыми источниками дестабилизации и уязвимости экономики. К числу важнейших из них относятся следующие.

Риски, связанные с хронической макроэкономической несбалансированностью экономики, которая сопровождается неравновесием платежного баланса, разрывом между динамикой заработной платы и производительностью труда, опережающим ростом внутреннего спроса по сравнению с внешним, а также конечного спроса по сравнению с объемом внутреннего производства товаров и услуг [11, 18] (Luchenok, 2015; Rozhkovskaya, 2014). При этом, несмотря на реализуемую с 2014 г. в Республике Беларусь политику макрофинансовой устойчивости и сбалансированности, направленную на борьбу с внешними и внутренними дисбалансами, значимых положительных результатов она не принесла. Ее основным достижением стало снижение уровня инфляции до однозначных величин и установление зыбкого равновесия платежного баланса, которое было достигнуто в основном за счет сокращения внутреннего спроса и замедления экономической динамики. При этом основные внутренние дисбалансы (разрыв между заработной платой и производительностью труда, опережающая по сравнению с внешним спросом динамика внутреннего потребления) не были устранены, что привело к сохранению дисфункционального развития национальной экономики, воспроизводящей новые дисбалансы. В результате, в соответствии с классификацией, предложенной в [31] (Wong, 2002), проводимая политика макрофинансовой устойчивости привела лишь к трансформации характера и типа несбалансированности белорусской экономики: произошел переход от дисбалансов, характеризующихся чрезмерным внутренним спросом, высокой инфляцией и отрицательным внешнеторговым сальдо, к спаду производства и внутренней рецессии при сохранении внешней несбалансированности.

В условиях нарастания внешних ограничений социально-экономического развития значительно повышается вероятность углубления существующих макроэкономических дисбалансов, что при ограниченности финансовых ресурсов для их компенсации вызывает усиление рисков глубокой и продолжительной экономической рецессии, исчерпание возможностей роста экономики за счет внутренних источников.

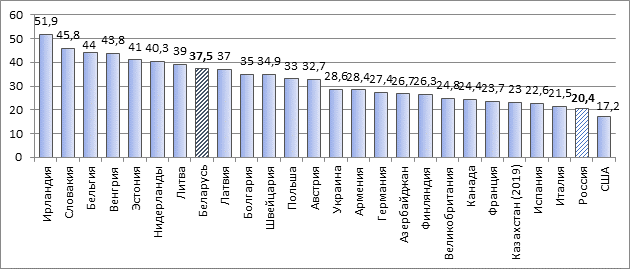

Риски, обусловленные высокой зависимостью белорусской экономики от импорта. Международные сравнения показывают, что Республика Беларусь устойчиво входит в число лидеров среди ряда европейских государств по импортоемкости экономики: в среднем за 2010–2020 гг. на долю импорта в составе конечного спроса приходилось около 40 % (рис. 2), однако в целом это незначительно превышает среднеевропейский уровень (35%) и связано как с особенностями функционирования малых стран с открытой экономикой, так и исторически обусловленными факторами, в том числе сформировавшейся в советский период производственной специализацией Беларуси и т.д.

Рисунок 2. Доля импорта товаров и услуг в объеме конечного спроса

в отдельных странах в 2020 г., %

Источник: рассчитано на основе [30].

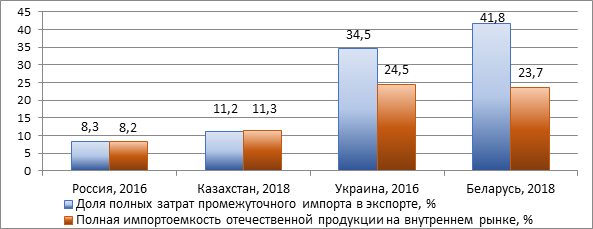

Опыт развитых стран свидетельствует, что высокий уровень импортоемкости сам по себе вряд ли является серьезным препятствием для роста экономики – гораздо более важной представляется структура импортопотребления, влияющая на совокупную факторную производительность. Анализ показывает, что в Республике Беларусь отмечается высокая доля импорта в структуре промежуточного спроса (36,4%), заметно превышающая аналогичный показатель как в европейских, так и в странах с сопоставимым уровнем развития (Россия – 11%, Казахстан – 17,1%, Польша – 24,5%, Латвия – 25,2 %). В результате полная импортоемкость отдельных производств в Беларуси гораздо выше по сравнению, например, с уровнем России и составляет для электрических машин и электрооборудования – 62,3% и 14,5%; автомобилей, прицепов и полуприцепов – 57,9% и 27,3%; фармацевтической продукции – 26,9% и 11,5% соответственно [3, 22]. Это обусловливает более высокий удельный вес полных (прямых и косвенных) затрат промежуточного импорта при производстве продукции, предназначенной на экспорт и для внутреннего потребления, которые в Беларуси многократно превышают уровень России и Казахстана (рис. 3). Высокая импортоемкость производства определяет относительно низкую способность экономики генерировать добавленную стоимость за счет отечественных ресурсов: вклад в ВВП добавленной стоимости национального происхождения во внутреннем спросе составляет в Беларуси – 59,1%, в России – 77,4%, Казахстане – 67,3% [5] (Bykov, Rozhkovskaya, 2021).

Рисунок 3. Удельный вес полных затрат импорта в объеме экспорта

и внутреннего спроса по странам

Источник: [5] (Bykov, Rozhkovskaya, 2021).

Одновременно отмечается усиление зависимости экономики от готового потребительского и инвестиционного импорта. Расчеты на основе таблиц «Затраты – Выпуск» свидетельствуют о том, что по ряду критически значимых позиций Беларусь практически утратила внутренний рынок – доля импорта в конечном потреблении домашних хозяйств бумажной, химической продукции, резиновых и пластмассовых изделий, машин, электрического оборудования приближается к 100%. Удельный вес импорта готовых металлических изделий, компьютеров, электронного и оптического, электрического оборудования и машин в структуре валового накопления основного капитала превышает 80%. Усиление импортозависимости белорусской экономики сопровождается рядом рисков и угроз. Во-первых, потеря внутреннего рынка происходит без замещающего роста поставок на экспорт и касается в основном отраслей с относительно высокой добавленной стоимостью, что ведет к упрощению структуры национальной экономики: средний за последние пять лет индекс экономической сложности Беларуси уменьшился по сравнению с его значением в предыдущие пять лет с 1,027 до 0,87 [29]. Во-вторых, отмечается усиление технико-технологической зависимости от импорта, что в условиях масштабного расширения санкционных мер в отношении белорусской и российской экономики может привести к остановке отдельных производств, деятельность которых значительно зависит от импортного оборудования и комплектующих. Особенно значимы эти риски для наукоемкого и высокотехнологичного сектора (фармацевтика, электротехника, машины и оборудование), который критически «завязан» на поставки импортного высокотехнологичного оборудования из развитых стран [20] (Rozhkovskaya, 2022).

Риски, связанные с высокой степенью зависимости белорусской экономики от внешнеэкономической динамики и российского рынка. Особенностью Республики Беларусь как страны с малой открытой экономикой является ее экспортоориентированный характер: на долю экспорта приходится 60–70% ВВП и около 65% объема промышленного производства. В этих условиях возможности роста белорусской экономики в значительной мере определяются динамикой внешнеэкономической конъюнктуры, демонстрирующей нестабильный, волатильный характер и вызывающей чувствительность экономики к внешним шокам.

Проблема высокой зависимости экономики от внешних рынков сбыта усугубляется чрезмерной товарной и географической концентрацией внешнеторговых потоков Беларуси. Так, по данным за 2021 год, на 5 стран – основных торговых партнеров приходилось 76,9% импорта и 69,6% экспорта Республики Беларусь, при этом доля России составляла 56,6% и 41,1% соответственно. Анализ товарной структуры внешней торговли показал, что на долю только пяти разделов ТН ВЭД приходится свыше 55% экспорта и 65% импорта, из них доля России составляет около 45% и 55% соответственно. Слабая диверсификация экспортных рынков свидетельствует о недостаточной конкурентоспособности производимой продукции и рисках, связанных с нестабильностью валютных поступлений от экспорта в результате колебаний внешнеэкономической конъюнктуры [6] (Dayneko, Beresnev, 2019).

Высокая концентрация внешней торговли Беларуси и ее «завязанность» на российский рынок создают высокие риски зависимости экономической динамики от ограниченного числа поставщиков и потребителей производимой продукции, подверженности белорусской экономики шокам, связанным с резким изменением экономической ситуации в России как основном торговом партнере Беларуси. Необходимо при этом отметить возрастающую степень зависимости белорусской экономики от макроэкономической динамики России: если в период 1996–2009 гг. однопроцентный рост российского ВВП вызывал рост ВВП Беларуси на 0,48%, то в период 2010–2021 гг. – уже на 1,01%. Чрезмерная чувствительность белорусской экономики к изменению экономической ситуации в России не позволяет демпфировать риски, связанные с ухудшением экономической ситуации в России, способствуя втягиванию белорусской экономики в воронку российских экономических проблем, и обусловливает ее высокую подверженность воздействию неуправляемых внешних факторов и условий.

Риски, связанные со структурной деформированностью национальной экономики – консервацией неэффективной, затратной отраслевой структуры экономики, характеризующейся доминированием ресурсоемких видов деятельности с низкой степенью переделов; невысокой относительно развитых и стран с сопоставимым уровнем развития долей сферы услуг, а также низким удельным весом сектора высокотехнологичных и наукоемких производств, обеспечивающих способность экономики генерировать высокие темпы роста добавленной стоимости [4, 19] (Bykov, Kolb, Khvalko, 2017; Rozhkovskaya, 2020).

Отраслевая структура белорусской экономики характеризуется высоким удельным весом сельского хозяйства и инфраструктурных производственных отраслей (тепло- и электроэнергетика, водоснабжение), заметно превышающих аналогичные показатели не только в развитых, но и странах с сопоставимым уровнем развития, что с учетом невысокого уровня используемых в этих секторах технологий отвлекает в эти сферы ресурсы, которые могли бы направляться в более производительные секторы (табл. 1). Одновременно отмечается завышенная доля обрабатывающей промышленности при относительно низком удельном весе услуг, что свидетельствует о слабой интенсивности процессов сервисизации экономики, недостаточном вовлечении производителей в цепочки создания стоимости и производстве продукции с невысокой сложностью, сдерживающих рост производительности.

Таблица 1

Структура производства ВДС в Республике Беларусь

и отдельных странах, в текущих ценах, %

|

Показатель

|

Беларусь

|

Россия

|

Казахстан

|

ЕС

|

США

|

|

2020

|

2020

|

2019

|

2019

|

2019

| |

|

Сфера производства

|

43,7

|

37,5

|

40,3

|

27,1

|

19,8

|

|

Сельское, лесное и рыбное

хозяйство

|

7,8

|

4,1

|

4,8

|

1,8

|

1,0

|

|

Горнодобывающая промышленность

|

0,6

|

9,8

|

15,5

|

0,3

|

1,4

|

|

Обрабатывающая промышленность

|

24,6

|

14,8

|

12,3

|

16,7

|

11,3

|

|

Снабжение электроэнергией, газом,

горячей водой и кондиционированным воздухом

|

3,2

|

2,6

|

1,5

|

2,0

|

1,4

|

|

Водоснабжение; сбор, обработка и

удаление отходов

|

0,8

|

0,5

|

0,3

|

0,9

|

0,3

|

|

Строительство

|

6,7

|

5,7

|

5,9

|

5,4

|

4,3

|

|

Сфера услуг

|

56,3

|

62,5

|

59,7

|

72,9

|

80,2

|

|

Оптовая и розничная торговля;

ремонт автомобилей и мотоциклов

|

10,7

|

13,1

|

18,2

|

11,4

|

9,8

|

|

Транспортная деятельность,

складирование

|

5,9

|

6,5

|

8,6

|

5,0

|

3,5

|

|

Услуги по временному проживанию и

питанию

|

0,8

|

0,7

|

1,2

|

2,9

|

2,8

|

|

Информация и связь

|

8,4

|

2,8

|

2,1

|

5,1

|

7,0

|

|

Финансовая и страховая

деятельность

|

3,6

|

4,9

|

3,5

|

4,4

|

7,9

|

|

Операции с недвижимым имуществом

|

6,0

|

10,5

|

8,1

|

10,8

|

12,7

|

|

Профессиональная, научная и

техническая деятельность

|

3,3

|

4,5

|

4,7

|

6,6

|

8,0

|

|

Административная и

вспомогательная деятельность

|

1,1

|

2,0

|

2,5

|

4,7

|

4,1

|

|

Государственное управление и

оборона

|

4,5

|

8,3

|

1,8

|

6,4

|

8,5

|

|

Образование

|

5,1

|

3,4

|

2,9

|

4,9

|

5,5

|

|

Здравоохранение и социальные

услуги

|

4,7

|

3,9

|

2,1

|

7,4

|

7,7

|

|

Творчество, спорт, развлечения и

отдых

|

1,2

|

0,9

|

0,8

|

1,4

|

1,1

|

|

Прочие услуги

|

1,0

|

1,0

|

3,2

|

1,9

|

1,6

|

Международные сравнения отраслевой структуры белорусской и экономик развитых стран показывают относительно низкий удельный вес услуг финансового и рыночного сектора (операций с недвижимостью, административных и вспомогательных услуг), низкую долю отраслей, обеспечивающих инновационно-технологическое развитие – профессиональной, научно-технической деятельности. Как результат – низкая производительность труда, недостаточная конкурентоспособность и нарастание технологического отставания экономики.

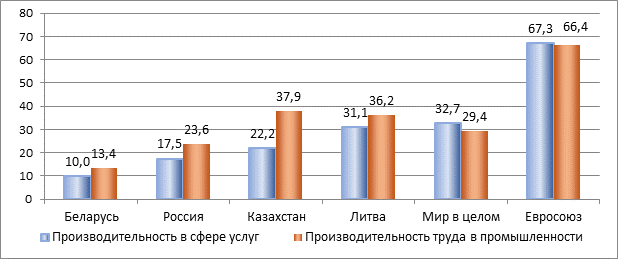

Расчеты показывают, что в Беларуси производительность труда в промышленности составляет немногим более 55% уровня России, 35% – Казахстана и только 20% – уровня стран Евросоюза. При этом производительность в сфере услуг в европейских государствах в 6–7 раз выше белорусского уровня (рис. 4).

Рисунок 4. Валовая добавленная стоимость на одного занятого в промышленности (включая строительство) и сфере услуг в 2019 г., тыс. долл. США, в ценах 2015 г.

Источник: составлено на основе данных [32].

Низкая производительность труда в Беларуси в значительной мере обусловлена недостаточной инновационностью экономики, технологической отсталостью производства. В рейтинге Глобального индекса инноваций (GII-2021) Республика Беларусь занимает 62-ю позицию, серьезно отставая от стран-соседей – России (45-е место), Латвии, Литвы и Польши (места с 38-го по 40-е), занимая при этом среди 39 экономик Европы 36-е место. Слабая инновационная восприимчивость белорусской экономики обусловлена не только низкой наукоемкостью ВВП, которая на протяжении последнего десятилетия не превышала 0,7%, но и низким спросом на инновации вследствие их высокой стоимости, сохранения неэффективной, застывшей структуры экономики: многие страны, остановившиеся на этапе формирования перспективной структуры производства, так и не достигают стадии, при которой технологии и инновации становятся востребованными и выступают основным источником экономического роста [12] (Lyubimov, 2019).

Международные сравнения свидетельствуют о низком уровне технологического развития Беларуси: доля высокотехнологичного экспорта в общем объеме экспорта не превышает 2%, а удельный вес высокотехнологичных и среднетехнологичных производств высокого уровня в выпуске обрабатывающей промышленности составляет менее трети (табл. 2), при этом доля высоких технологий в ВДС обрабатывающей промышленности в Беларуси составляет чуть более 5%.

Таблица 2

Показатели инновационно-технологического развития

экономик отдельных стран, %

|

Страна |

Место в

рейтинге GII

|

Науко

емкость ВВП, % |

Доля

высокотехнологичного экспорта в общем объеме экспорта, %

|

Доля высокотехнологичных

производств в выпуске обрабатывающей промышленности, %*

|

|

Швейцария

|

1

|

3,2

|

7,2

|

68,5

|

|

США

|

3

|

3,1

|

8,8

|

44,9

|

|

Китай

|

12

|

2,2

|

27,8

|

48,5

|

|

Япония

|

13

|

3,2

|

11,6

|

55,1

|

|

Латвия

|

38

|

0,6

|

7,2

|

20,6

|

|

Литва

|

39

|

1,0

|

6,2

|

20,8

|

|

Польша

|

40

|

1,3

|

6,3

|

32,6

|

|

Россия

|

45

|

1,0

|

2,6

|

25,7

|

|

Беларусь

|

62

|

0,6

|

1,8

|

28,4

|

Источник: составлено на данных [28].

Технологическое отставание Беларуси, которое в условиях усиливающегося санкционного давления, вероятно, будет нарастать, несет в себе риски потери конкурентоспособности экономики и снижения долгосрочного потенциала экономического развития.

Сохранение структурной деформированности и макроэкономической несбалансированности белорусской экономики в условиях низких темпов роста порождает риски долгосрочной стагнации экономики, преодоление которой зачастую является гораздо более сложной задачей, чем выход экономики из кризиса [2] (Aganbegyan, 2020). И эти риски многократно усиливаются вследствие снижающейся инвестиционной активности белорусской экономики. За 2010–2021 гг. объем инвестиций в основной капитал в реальном выражении сократился на 24,3%, что является результатом, с одной стороны, недостаточной эффективности мер макроэкономического и монетарного регулирования, при котором высокие процентные ставки по кредитам были недоступными для большей части хозяйствующих субъектов, а с другой – ограниченности государственных финансовых ресурсов вследствие значительных выплат по накопленным ранее долговым обязательствам.

Чрезмерный уровень накопленных внешних заимствований является в настоящее время одним из наиболее значимых факторов риска для экономики. Это связано как с проблемами его погашения и обслуживания вследствие замедления экономической динамики Беларуси, сокращения валютных поступлений от экспорта в результате санкционных ограничений, а также с отвлечением ограниченных финансовых ресурсов государства с целью внутреннего развития экономики для выполнения долговых обязательств перед внешними кредиторами [8] (Kostromicheva, Loyko, Berezovskaya, 2019).

В целом состояние экономической безопасности белорусской экономики оценивается в настоящее время как критическое (табл. 4), что обусловлено, прежде всего, низкой инвестиционной активностью, изношенностью основных средств, особенно их активной части, составляющей свыше 50%, высоким уровнем внешних заимствований, невысокой производительностью труда, низкой наукоемкостью и технологической отсталостью производства. Названные проблемы усиливаются зависимостью макроэкономической динамики Беларуси от импорта, внешнеэкономической конъюнктуры и внешних рынков сбыта, структурной деформированностью и несбалансированностью экономики.

Таблица 4

Основные индикаторы экономической безопасности

Республики Беларусь в 2010–2021 гг.

|

Индикатор

|

Пороговые значения

|

2010

|

2015

|

2020

|

2021

|

|

Доля инвестиций в основной капитал, % ВВП

|

Не менее

25%

|

32,5

|

23,0

|

19,8

|

17,4

|

|

Рентабельность продаж организаций промышленности, %

|

Не менее

10%

|

6,8

|

8,6

|

9,2

|

10,0

|

|

Дефицит (-), профицит консолидированного бюджета к

ВВП, %

|

Не менее

-3%

|

-2,5

|

1,8

|

-1,8

|

-0,03

|

|

Валовой внешний долг к ВВП, %

|

Не более

55%

|

49,9

|

67,3

|

68,7

|

61,4

|

|

Государственный долг к ВВП, %

|

Не более 45%

|

19,5

|

31,4

|

33,5

|

36,7

|

|

Внешний госдолг к ВВП, %

|

Не более 25%

|

18,3

|

21,9

|

26,7

|

30,4

|

|

Внутренний госдолг к ВВП, %

|

Не более 20%

|

1,2

|

9,5

|

6,8

|

6,3

|

|

Уровень золотовалютных резервов, месяцев импорта

|

Не менее 3

|

1,6

|

1,5

|

2,5

|

2,2

|

|

Сальдо внешней торговли товарами и услугами, % ВВП

|

Не менее -5%

|

-13,1

|

0,2

|

3,1

|

5,5

|

|

Внутренние затраты на исследования и разработки, %

ВВП

|

Не менее 1%

|

0,67

|

0,5

|

0,55

|

0,47

|

|

Степень износа основных средств (на начало года), %

|

Не более

40%

|

43,8

|

37,5

|

40,4

|

40,7

|

Нарастание и системный характер обозначенных проблем остро ставят вопрос о способности национальной экономики противостоять многочисленным внешним и внутренним рискам и угрозам, сохранять высокие темпы роста в краткосрочной и более отдаленной перспективе. Учитывая сложность и устойчивую воспроизводимость причин, вызывающих разбалансированность и структурные деформации белорусской экономики, их устранение традиционными (регулярными), преимущественно макроэкономическими мерами экономической политики не представляется возможным, что обусловливает необходимость разработки и реализации комплексной стратегии государственной структурной политики [25] (Shirov, 2018).

Структурная политика в контексте решения проблем экономической безопасности. Необходимость обеспечения экономической безопасности страны как неотъемлемого условия самодостаточности ее социально-экономического развития, сохранения государственного суверенитета и способности самостоятельно определять экономическую политику выдвигает в качестве ключевого требование реализации активной структурной политики [21] (Senchagov, 2015).

Структурная политика, выступающая основным инструментом адаптации экономики к многочисленным шокам и угрозам, меняющимся внешним и внутренним условиям развития, представляет собой взаимоувязанный комплекс мер экономической политики, направленных на обеспечение структурной сбалансированности системы воспроизводства; сглаживание диспропорций отраслевого, воспроизводственного, технологического и регионального характера, сдерживающих возможности экономического роста; формирование более эффективной структуры экономики, отвечающей долговременным стратегическим целям социально-экономического развития.

Ключевой целью структурной политики, координирующей и увязывающей воедино отдельные направления экономической политики, предполагающей задействование инструментов и механизмов промышленного, регионального, инвестиционно-инновационного, макроэкономического и институционального регулирования, является обеспечение устойчивого долгосрочного роста экономики и повышение ее глобальной конкурентоспособности.

Структурная политика, обеспечивая защиту национальных интересов и способствуя укреплению экономической безопасности, обычно выступает основой долгосрочной стратегии социально-экономического развития государства [7] (Ivanter, 2017), однако может решать и локальные задачи, наиболее остро стоящие перед экономикой, например, реализуя проекты в сфере импортозамещения, развития экспортоориентированных производств и т.д.

В Республике Беларусь неоднократно предпринимались попытки решения структурных проблем экономики. При этом осуществлялись меры как в отдельных секторах (деревообрабатывающей, цементной промышленности), так и общеэкономического характера, среди которых реализованная в 2012–2014 гг. программа модернизации промышленных предприятий; переход в 2014 г. к политике макрофинансовой устойчивости и сбалансированности; попытки реформирования системы управления госсектором и т.д., которые, однако, не принесли ожидаемых результатов. Недостаточная результативность данных структурных проектов была связана преимущественно с отсутствием комплексного и последовательного подхода к решению данных проблем, попытками стимулирования преобразований «сверху», жесткими, директивными методами. Реализация более масштабных и дорогостоящих проектов структурных реформ, разработанных при участии и поддержке международных финансовых организаций (МВФ, Всемирного банка), откладывалась из-за радикального характера планируемых преобразований, несоответствия отдельных мер установкам и принципам проводимой государственной экономической политики (например, отказ от целей массовой приватизации в республике).

В настоящее время сохраняется острая необходимость структурной модернизации белорусской экономики. Концептуальные направления ее реализации хорошо известны, они закреплены в ряде документов стратегического планирования и предусматривают меры в области сокращения зависимости экономики от импорта, стимулирования экспорта и снижения концентрации его потоков, диверсификации структуры производства, увеличения доли сферы услуг и видов деятельности с высокой добавленной стоимостью, приоритетное развитие инноваций, наукоемкого, высокотехнологичного сектора и т.д. [1]. Однако в условиях эскалации негативного внешнего давления, сопровождающегося обострением рисков макроэкономической и финансовой устойчивости, реализация активной структурной политики, сопряженной со значительными финансовыми затратами, привлечением внешних заемных средств, массовым импортом технологического оборудования, не представляется возможной.

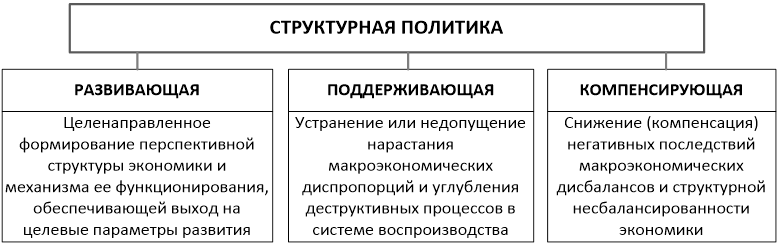

В то же время ухудшающаяся экономическая ситуация в стране и резкое сжатие перспектив роста вынуждают к форсированной разработке и реализации корректирующей структурной политики, направленной на нивелирование негативного воздействия внешних и внутренних вызовов и угроз, формирование механизмов компенсации выпадающих доходов экономики, устранение накопленных структурных ограничений с формированием заделов для будущего экономического роста (рис. 5).

Рисунок 5. Виды структурной политики

Источник: разработано автором.

Разработка структурной политики предполагает решение взаимоувязанного комплекса задач. Во-первых, определение ключевых целей структурных преобразований – урегулирование макроэкономических дисбалансов, выравнивание отраслевых диспропорций, повышение производительности труда или общий рост эффективности экономики, – которые, собственно, определяют выбор инструментов и конкретных механизмов реализации структурной политики. Во-вторых, количественную оценку планируемых мероприятий, позволяющую просчитать их макроэкономические последствия и оценить результативность мер структурной политики. В-третьих, формирование общей концепции и разработка стратегии структурных преобразований, включающей согласованный и взаимоувязанный комплекс мер в отдельных сферах экономики. В-четвертых, мониторинг и корректировку мер структурной политики, направленных на устранение возможных рассогласований и отклонений от намеченной планом траектории.

В контексте сказанного основная проблема, пожалуй, состоит в выборе и обосновании конкретных целей и приоритетов структурной политики. Исторический опыт показывает, что при реализации структурных преобразований можно совершить много тупиковых и ложных ходов, которые не будут востребованы рынком, потребуют ресурсов, но не дадут ожидаемых результатов [24] (Faltsman, 2014). От того, насколько верно выбраны точки роста и отраслевые драйверы экономического развития, насколько точно определены имеющийся ресурсный потенциал и конкурентные преимущества экономики, в конечном итоге зависит долгосрочный успех политики структурной трансформации экономики.

Особенность текущей экономической ситуации – вынужденность и неизбежность структурных преобразований экономики, инициируемых внешними вызовами и угрозами, которые однозначно определяют контуры, направления и приоритеты перспективной структурной политики как ответ на внешние вызовы.

Основными каналами негативного воздействия на экономику внешних ограничений являются следующие. Во-первых, это вызванное введением санкционных мер и коллапсом украинской экономики сокращение белорусского экспорта в Европу и Украину, на долю которых приходилось около трети экспортных поставок Беларуси. Уменьшение внешнего спроса на отечественную продукцию обусловливает сокращение объемов внутреннего производства и снижение доходов экономики, в том числе валютных поступлений от экспорта, необходимых для погашения внешних заимствований. Во-вторых, введение ограничительных мер в отношении Беларуси фактически означает закрытие для страны внешних рынков капитала и, соответственно, возможностей доступа к внешним заимствованиям, необходимых для компенсации потерь от снижения экспортных доходов, а также безусловного исполнения государственных обязательств по накопленным ранее долгам. В-третьих, предусмотренное санкциями ограничение импорта из недружественных стран вследствие высокой импортоемкости отечественного производства вызывает угрозы разрывов экономических, технологических и логистических цепочек вплоть до полной остановки производств, особенно высокотехнологичного сектора, наиболее зависимого от поставок импорта инвестиционного и технологического оборудования, а также усиливает риски постепенного нарастания технологического отставания белорусской экономики от развитых стран.

В сложившихся условиях альтернативы структурной политике не существует, ее реализация, пусть и не в идеальных условиях, – залог «выживания» экономики и сохранения потенциала ее долгосрочного развития. Ключевая цель структурной политики на современном этапе – оперативная адаптация экономики к многочисленным внешним рискам и угрозам, недопущение деградации производственного, инновационного и человеческого капитала, снижение негативных последствий структурной несбалансированности и деформированности экономики.

Соответственно, основные направления реализации структурной политики должны находиться в области:

- активизации процессов импортозамещения и локализации производств, особенно в части видов деятельности, обеспечивающих производство товаров с высокой добавленной стоимостью;

- господдержка и стимулирование импортозамещения в инновационном и высокотехнологичном секторах экономики, по которым в стране существуют определенные заделы и конкурентные преимущества (например, фармацевтика, сфера информационно-коммуникационных технологий), способных в перспективе стать локомотивами роста экономики;

- стимулирование и поддержка экспорта, перенаправление торговых потоков и логистических цепочек в дружественные страны, диверсификация структуры экспортных поставок, активизация внешнеторгового сотрудничества со странами ЕАЭС и КНР;

- усиление процессов кооперации с российскими производителями, ориентация производства на российский рынок и стран – участниц ЕАЭС;

- государственная поддержка и усиление кооперационных цепочек между крупными валообразующими (системно значимыми) и предприятиями малого и среднего бизнеса, сокращение административных барьеров для развития деловой инициативы.

Меры структурной политики в названных направлениях будут способствовать, во-первых, решению проблемы высокой импортоемкости белорусской экономики и снижения ее импортозависимости при одновременном сохранении потенциала в сферах, где имеются накопленные компетенции и конкурентные преимущества; во-вторых, стимулирование производственного сотрудничества со странами ЕАЭС, и прежде всего Российской Федерацией, позволит сохранить экономический потенциал, перестроить производственно-технологические цепочки и укрепить сотрудничество в научно-технической сфере, создавая возможности для инновационного и развития высокотехнологичных секторов. В-третьих, стимулирование деловой инициативы и участие малого и среднего бизнеса в процессах кооперации, диверсификации экспорта и структуры производства обеспечит необходимую гибкость структурных преобразований, будет способствовать вовлечению в экономику инвестиционных ресурсов частного сектора, созданию условий по обеспечению занятости населения и поддержанию сложившегося уровня жизни.

Учитывая, что основным механизмом структурной трансформации экономики является инвестиционная политика, обеспечивающая финансирование проектов структурной модернизации и аккумулирующая финансовые ресурсы в приоритетных секторах экономики, реализация обозначенных выше направлений структурной политики требует принятия следующих основных мер:

- ужесточение принципов бюджетного планирования и эффективного использования бюджетных средств, отказ от государственного финансирования непервоочередных расходов;

- приоритетная государственная поддержка проектов импортозамещения и производственной кооперации как внутри республики, так и совместных в рамках ЕАЭС и КНР [14] (Petrenko, Varlamov, Leshchenko, 2020);

- финансовая поддержка экспорта, содействие развитию транспортно-логистических коридоров, в том числе с привлечением средств ЕАЭС [15] (Petrenko, Varlamov, Leshchenko, 2020), китайских кредитов для реализации инвестиционных проектов в сфере производственной кооперации и импортозамещения;

- стимулирование инвестиционной активности и привлечение частных инвестиций за счет формирования благоприятных условий осуществления хозяйственной деятельности;

- введение льготного налогообложения реализуемых с привлечением инвестиций частного сектора проектов в сфере импортозамещения и кооперации [9] (Lev, Bolonin, Leshchenko, 2022);

- государственная поддержка импортеров и формирование упрощенных условий таможенного оформления товаров, снижение импортных таможенных пошлин;

- активизация процессов приватизации, оптимизация налоговой нагрузки в экономике, формирование благоприятных условий для инвестиционной и предпринимательской деятельности, страхование инвестиций;

- поддержка отечественной IT-сферы, ее переориентация на заказы для внутреннего и рынка ЕАЭС, что позволит сохранить потенциал IT-сектора и активизировать процессы цифровой трансформации отраслей республики;

- совершенствование мер макроэкономического регулирования, направленных на обеспечение ценовой и финансовой стабильности экономики.

Ожидается, что реализация предложенных мер, с одной стороны, будет способствовать решению структурных проблем экономики в части снижения зависимости от импорта, диверсификации экспорта и структуры производства, а с другой – позволит сохранить имеющийся экономический потенциал и смягчить негативные последствия усиливающихся внешних ограничений.

Заключение

Проведенный анализ показал, что к настоящему времени в белорусской экономике сложился ряд макроэкономических дисбалансов, структурных диспропорций и ограничений, вызывающих замедление экономического роста в стране и снижение ее способности противостоять усиливающимся внешним рискам и угрозам. В условиях эскалации негативного внешнего давления сохранение устойчивости экономики и потенциала ее долгосрочного развития, поддержание сложившегося уровня благосостояния в республике определяются скоростью и направленностью мер структурной политики. Вызванные введением санкционных мер внешние ограничения обусловливают необходимость реализации следующих ключевых направлений структурной политики: поддержка экспорта и перенаправление экспортных потоков в дружественные страны, стимулирование импортозамещения и усиление производственной кооперации, формирование благоприятных условий для инвестиционной и предпринимательской деятельности. В конечном счете структурная политика выступает механизмом повышения гибкости экономики и ее способности адаптироваться к постоянно меняющимся внешним и внутренним условиям, обеспечения устойчивого роста и повышения конкурентоспособности экономики.

References:

Bazovye tablitsy «Zatraty-Vypusk» Rossiyskoy Federatsii [Basic Input-Output tables of the Russian Federation] (2016). (in Russian).

Natsionalnye scheta Rossii v 2013 – 2020 godakh [National accounts of Russia in 2013-2020] (2021). (in Russian).

Sistema tablits «Zatraty-Vypusk» Respubliki Belarus [The system of Input-Output tables of the Republic of Belarus] (2018). (in Russian).

Statisticheskiy ezhegodnik Respubliki Belarus [Statistical Yearbook of the Republic of Belarus] (2021). (in Russian).

Aganbegyan A.G. (2020). Kak vozobnovit sotsialno-ekonomicheskiy rost v Rossii? [How to resume social and economic growth in Russia?]. Nauchnye trudy VEO Rossii. 222 164 – 182. (in Russian).

Bykov A.A., Kolb O.D., Khvalko T.V. (2017). Torgovlya dobavlennoy stoimostyu: istochniki sbalansirovannogo ekonomicheskogo rosta [Value-added trade: sources of balanced economic growth] (in Russian).

Bykov A.A., Rozhkovskaya E.A. (2021). Prognozirovanie i otsenka vliyaniya eksporta na makroekonomicheskuyu dinamiku: strukturnyy aspekt [Forecasting and assessing the impact of exports on macroeconomic dynamics: structural aspect]. Ekonomicheskiy byulleten NIEI Ministerstva ekonomiki Respubliki Belarus. (6). 4-17. (in Russian).

Database of Organisation for Economic Co-operation and Development. Retrieved April 10, 2022, from https://stats.oecd.org/#

Dayneko A., Beresnev D. (2019). Vneshnyaya torgovlya i razvitie ekonomiki Belarusi [Foreign trade and economic development in Belarus]. Nauka i innovatsii. (1). 4-12. (in Russian).

Europe and Central Asia Economic Update. Office of the Chief Economist. Spring 2022. World Bank Group. Retrieved April 14, 2022, from https://www.worldbank.org/en/region/eca/publication/europe-and-central-asia-economic-update

Faltsman V.K. (2014). Prioritety strukturnoy politiki: importozavisimost, importozameshchenie, vozmozhnosti eksporta innovatsionnoy produktsii promyshlennosti [The priorities of the structural policy: import dependence, import substitution, export orientation of innovative industrial products]. Eco. (5). 162 – 180. (in Russian).

Ivanter V.V. (2017). Strukturno-investitsionnaya politika v tselyakh obespecheniya ekonomicheskogo rosta v Rossii [Structural and investment policy in order to ensure economic growth in Russia] (in Russian).

Kostromicheva E.V., Loyko A.A., Berezovskaya E.A. (2019). Vneshniy gosudarstvennyy dolg Respubliki Belarus: problemy i napravleniya uluchsheniya dolgovoy ustoychivosti [External public debt of the Republic of Belarus: problems and directions for improving debt sustainability]. Ekonomicheskiy byulleten NIEI Ministerstva ekonomiki Respubliki Belarus. (4). 17 – 27. (in Russian).

Lev M.Yu. (2022). O vozrastanii znachimosti issledovaniy natsionalnoy bezopasnosti v sovremennoy ekonomicheskoy nauke [Concerning the increasing importance of national security research in modern economics]. Ekonomicheskaya bezopasnost. (1). 303-338. (in Russian).

Lev M.Yu., Bolonin A.I., Leschenko Yu.G. (2022). Nalogovoe administrirovanie kak mekhanizm ukrepleniya ekonomicheskoy bezopasnosti nalogovoy sistemy gosudarstva [Tax administration as a mechanism for strengthening the economic security of the tax system of the state]. Ekonomicheskaya bezopasnost. (2). 525-546. (in Russian). doi: 10.18334/ecsec.5.2.114626.

Luchenok A.I. (2015). Makroekonomicheskie aspekty obespecheniya sbalansirovannosti natsionalnoy ekonomiki [Macroeconomic aspects of ensuring the balance of the national economy] (in Russian).

Lyubimov I.L. (2019). Ot universalizma k individualizmu: novye podkhody k resheniyu problem ekonomicheskogo rosta [From universalism to individualism: new approaches to economic growth analysis]. Voprosy Ekonomiki. (11). 108 – 126. (in Russian).

Petrenko E. S., Varlamov A. V., Leschenko Yu. G. (2020). Ekonomicheskaya bezopasnost i interesy Rossii v BRIKS [Economic security and russia\'s interests in brics]. Journal of International Economic Affairs. (4). 1295-1312. (in Russian). doi: 10.18334/eo.10.4.111398.

Petrenko E. S., Varlamov A.V., Leschenko Yu.G. (2020). Ekonomicheskaya bezopasnost Rossii v protsesse integratsii v Evraziyskiy ekonomicheskiy soyuz [Russia's economic security in the process of integration into the Eurasian Economic Union]. Journal of International Economic Affairs. (4). 1191-1210. (in Russian). doi: 10.18334/eo.10.4.111399.

Pinigin V.V. (2018). Sistemnye protivorechiya ekonomicheskogo razvitiya Belarusi i ikh preodolenie [Systemic contradictions of the economic development of Belarus and their overcoming]. Ekonomicheskiy byulleten NIEI Ministerstva ekonomiki Respubliki Belarus. (8). 73 – 77. (in Russian).

Pinigin V.V., Rozhkovskaya E.A. (2014). Razvitie belorusskoy ekonomiki v kratkosrochnom periode: riski, stsenarii, perspektivy [Restrictions, risks and possibilities of economic growth in the Republic of Belarus]. Ekonomicheskiy byulleten NIEI Ministerstva ekonomiki Respubliki Belarus. (12). 67 – 77. (in Russian).

Rozhkovskaya E.A. (2014). Makroekonomicheskaya sbalansirovannost natsionalnoy ekonomiki: kriterii otsenki, problemy i puti ikh resheniya [Macroeconomic balance of the national economy: evaluation criteria, problems and ways to solve them]. Ekonomicheskiy byulleten NIEI Ministerstva ekonomiki Respubliki Belarus. (4). 4 – 16. (in Russian).

Rozhkovskaya E.A. (2020). Ogranicheniya, riski i vozmozhnosti ekonomicheskogo rosta v Respublike Belarus [Restrictions, risks and possibilities of economic growth in the Republic of Belarus]. Belorusskiy ekonomicheskiy zhurnal. (1). 22 – 40. (in Russian).

Rozhkovskaya E.A. (2022). Importopotreblenie i importozavisimost belorusskoy ekonomiki: sostoyanie, problemy, resheniya [Import consumption and import dependence of the Belarusian economy: state, problems, solutions]. Scientific works. (15). 400 – 408. (in Russian).

Senchagov V.K. (2015). Natsionalnaya strukturnaya politika – put k obespecheniyu ekonomicheskoy bezopasnosti [National structural policy is the way to ensure economic security] Russia's Economic Security: Problems and Prospects. 457. (in Russian).

Shirov A.A. (2018). Transformatsiya struktury ekonomiki: mekhanizmy i upravlenie [Transformation of the structure of the economy: mechanisms and management] (in Russian).

The Atlas of Economic Complexity. Retrieved April 18, 2022, from https://atlas.cid.harvard.edu/rankings

UNESE Statistical Database. Retrieved February 15, 2022, from https://w3.unece.org/PXWeb2015/pxweb/en/STAT/?rxid=bc42ecd9-2b42-420c-8e1f-b56aaffee7f2

Wong Ch. (2002). Adjustment and Internal-External Balance

World Bank Open Data. Retrieved March 27, 2022, from https://data.worldbank.org/indicator/NV.IND.EMPL.KD?locations=BY-KZ-LT-RU

World Economic Outlook Database. Retrieved April 21, 2022, from https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2022/April

Страница обновлена: 08.07.2025 в 18:03:24

Belarus

Belarus