Family as a factor of entrepreneurship propensity

Vinokurova N.A.1![]() , Komarova K.A.1

, Komarova K.A.1![]() , Svetlov N.M.1

, Svetlov N.M.1![]()

1 Центральный экономико-математический институт РАН, Russia

Download PDF | Downloads: 10 | Citations: 3

Journal paper

Creative Economy (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 15, Number 12 (december 2021)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=47995233

Cited: 3 by 28.06.2023

Abstract:

The propensity of Russian students to entrepreneurship in connection with the characteristics of their families is studied. The data for the study were obtained by means of a questionnaire. The survey was conducted among students of cities - centers of regional development. Propensity to entrepreneurship is a concept reflecting a conscious preference for entrepreneurship in comparison with other forms of employment, regardless of the presence or absence of actions or specific plans related to entrepreneurial activity. The family is defined as one of the significant factors influencing an individual's opinion regarding entrepreneurial activity, his orientation both in the process of choosing the direction of study and in the formation of preferences regarding the form of employment. The hope of young people inclined to entrepreneurial activity for help from relatives has been revealed. This is confirmed by the fact that most of them belong to the upper stratum of the middle class, as well as the large number of business representatives among the parents of this group of students. Among the students of engineering and technical training programs, a group of students, the so-called "hiding economists", whose choice of direction of study is explained by a combination of a desire to get a diploma at the expense of budget funding and neglect of the content of the curriculum, was identified.

Keywords: youth, students, forms of employment, own business, innovative entrepreneurship, family, income sources, training program

JEL-classification: J24, I23, L26, M21

Highlights:

- Представитель молодёжи, склонный к предпринимательству — это чаще всего студент, происходящий из семьи, которую он считает принадлежащей к высшей прослойке среднего класса. При открытии собственного дела данный индивид будет ориентирован в большей степени на семейный бизнес. Студент, склонный к предпринимательству, обучается на специальностях, связанных с техническими науками, общественными и естественными науками, экономикой, бизнесом, правом. Среди представителей технических специальностей сформировалась специфическая группа индивидов – «скрывающихся экономистов», схожая с представителями экономических специальностей в мотивациях относительно причин создания и ведения бизнеса, но отдавшая предпочтение техническим специальностям по субъективным причинам.

Введение

В последние два десятилетия правительство России сталкивается с проблемой обеспечения устойчивого социально-экономического развития в сложной и непредсказуемой среде, которая характеризуется ускорением научно-технологических изменений, высоким уровнем конкуренции среди мировых экономик в условиях становления шестого технологического уклада [3] (Glazev, Dementev et al., 2009). Стимулирование развития предпринимательства играет важную роль в решении этой проблемы, так как предпринимательство не только является источником экономического развития, но и способствует росту конкурентоспособности и созданию новых рабочих мест [33, с. 373] (Linan et al., 2011, р. 373).

Особая роль отводится государством разработке программ развития и популяризации молодежного предпринимательства [15], так как именно молодые люди считаются носителями инновационного и интеллектуального потенциала общества [11, с. 1] (Lukov, Lukov, Pogorskiy, 2012, р. 1); стратегическим ресурсом, дополняющим национальные производительные силы [31, с. 116] (Kvedaraite, 2014, р. 116).

Идея открытия собственного бизнеса с каждым годом становится все более привлекательной для российской молодежи, что можно проследить по стабильному росту доли студентов, желающих открыть собственное дело через пару лет после окончания вуза, отраженному в результатах анкетирования, проведенного среди российских студентов для Национального отчета GUESSS [4–6] (Shirokova, Tsukanova et al., 2014, 2016, 2019). Одна из основных причин – предпринимательская деятельность на сегодняшний день рассматривается многими молодыми людьми как возможность реализации потенциала на рынке труда без потери личной свободы [34, с. 99–117] (Martinez, Mora, Vila, 2007, р. 99–117), что также подтверждается результатами нашего исследования для российской молодежи: 42,4% студентов, желающих связать трудовую деятельность с предпринимательством, одним из наиболее важных аспектов своего выбора определяют возможность работать «на себя» (при 30,7% среди группы студентов, в планах которых после окончания вуза наемная работа).

Рассматривая университетский социум как среду, формирующую карьерные предпочтения, полезно изучить распространенность предпринимательских наклонностей среди студентов, выявить факторы их формирования. Авторы статьи [26, с. 6–25] (Shirokova, Bogatyreva, Belyaeva, 2015, р. 6–25) считают, что результаты таких исследований могут содействовать созданию комфортных внешних условий для реализации предпринимательского потенциала молодых людей, а также обнаружить способы влияния на развитие предпринимательского мышления у студенческой молодежи. Для этого, в частности, требуется ответ на вопрос: «По каким причинам молодые люди решают заниматься предпринимательством?». Большинство исследований на данную тематику фокусируются на трех уровнях, связывающих студенческую молодежь и предпринимательство:

1) уровень университета;

2) индивидуальный уровень;

3) социально-культурный контекст каждой страны и влияние семьи на формирование предпочтений индивидов [6] (Shirokova, Tsukanova et al., 2014).

В нашей статье исследуется индивидуальный уровень.

Цель и объект исследования

Цель исследования – установить влияние семьи, во-первых, на возникновение интереса российских студентов к предпринимательству, во-вторых, на обусловленность этого интереса. Объект исследования – студенчество пяти городов России.

Методология и выборка исследования

Статья основана на материалах социологического опроса студентов, проведенного в 2018/2019 учебном году в пяти городах России. Опросник содержит 28 вопросов. Примерное время заполнения – около 20 минут.

Для проведения анкетирования выбраны города – центры регионального развития. При выборе принимались во внимание численность населения и наличие в городе федеральных государственных образовательных учреждений высшего образования. При разработке программы анкетирования учтены положения, изложенные в современной Концепции пространственного развития России, согласно которой экономический рост будет сконцентрирован в ограниченном числе центров, а социально-экономическая роль городов будет возрастать [19].

Отобраны пять городов – областных центров, различающиеся численностью населения, где имеются как университеты, известные своими достижениями, так и рядовые вузы.

1. Москва – мегаполис, где в обследование вовлечены пять вузов: МГУ им. М.В. Ломоносова, Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, Российский государственный аграрный университет – МСХА им. К.А. Тимирязева, Дипломатическая академия МИД России, Государственный академический университет гуманитарных наук.

2. Воронеж – представитель российских городов-миллионников. В обследовании приняли участие Воронежский государственный университет и Воронежский государственный технический университет.

3. Тюмень – входит в число городов с населением от 500 тысяч до 1 млн жителей. Обследован Тюменский государственный университет.

4. Астрахань также относится к числу городов с населением от 500 тысяч до 1 млн Обследованы пять вузов: Астраханский государственный университет, Астраханский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Астраханский филиал Международного юридического института (Москва), Астраханский государственный технический университет, Астраханский государственный архитектурно-строительный университет.

5. Тверь представляет в выборке города с населением от 100 до 500 тысяч населения. В обследовании приняли участие Тверской государственный технический университет и Тверской государственный университет.

Участие в опросе было добровольным. Откликнулись на предложение принять участие в обследовании преимущественно студенты экономических и технических специальностей. В анкетировании приняли участие 816 студентов.

Использование таких сравнительно малочисленных выборок не редкость для подобных исследований. Мы ориентируемся в этом отношении на наиболее известные исследовательские проекты, признанные международным научным сообществом: GUESSS – международный проект «Глобальное исследование предпринимательского духа студентов»; EBRD – исследования Европейского банка реконструкции и развития (European Bank for Reconstruction and Development), PSED – панельное исследование динамики предпринимательства, GEM – Глобальный мониторинг предпринимательства (Global Entrepreneurship Monitor). Даже на основе малого числа анкет можно делать предварительные выводы, признавая необходимость их перепроверки в последующих исследованиях.

Респонденты – студенты семи различных специальностей, обучающихся по образовательным программам разного уровня (бакалавриат, специалитет, магистратура). Среди респондентов большинство (44,1%) студентов изучают право и экономику (включая менеджмент и бизнес), 20,2% – технические науки, 12,4% – математику и информационно-коммуникационные технологии. В GUESSS доля российских респондентов, обучающихся специальностям бизнеса, экономики и менеджмента, в 2019 году составила 61%, в 2016 году 60,73%. Это существенно больше, чем в нашей выборке. Подобная ситуация связана с высоким интересом к предпринимательской деятельности со стороны студентов данных специализаций: наибольший отклик на предложение проведения анкетирования поступает именно от них [6] (Shirokova, Tsukanova et al., 2014).

Большинство респондентов составили студенты бакалавриата – 78,4%, 16,4% – студенты магистратуры, 5,24% – специалитета. Это соотношение не противоречит данным о соотношении численности студентов, обучающихся по разным программам в целом в РФ. Так, в 2018 году было выпущено по программе бакалавриата 70,9% от всех выпускников вузов, 18,2% – выпущено по программе магистратуры и 10,9% – по программе специалитета [13] (Gokhberg, Ozerova et al., 2020).

Средний возраст респондентов нашего исследования составляет примерно 20 лет. Доля студентов младше 24 лет в международной выборке GUESSS чуть меньше 73%, в то время как в ее российской части [4] (Shirokova, Tsukanova et al., 2019) она составляет более 95%. Данная ситуация может быть связана с особенностями институций и образовательных систем разных стран. Так, в Европе и в странах Северной Америки многие выпускники школ не идут получать высшее образование сразу после получения среднего. Средний возраст студентов в Германии – 27–28 лет [20], европейского выпускника вуза – 27 лет [25] (Chernyshev, 2017).

Гендерный состав российских студентов представлен в следующем соотношении: 69,5% девушек и 30,5% юношей. В GUESSS, как в международной выборке, так и в выборках по отдельным странам, доля женщин также превалирует. Преобладание девушек в нашей выборке объясняется несколькими причинами. Во-первых, девушки преобладают среди студентов вузов: в 2018 году по программам бакалавриата, магистратуры и специалитета обучалось 54% девушек и 46% юношей [8, с. 98]. Во-вторых, существует традиционный гендерный дисбаланс в распределении по специальностям. Женщины преобладают в таких специальностях, как экономика, образование, искусство, здравоохранение, а в технических специальностях, математике, физике преобладают мужчины. Последние опубликованные Росстатом данные о доле женщин в числе студентов разных специальностей относятся к 2001/2002 учебному году: тогда среди студентов, обучающихся по специальности «Экономика», девушки составляли 68,9%. Гендерный профессиональный дисбаланс в образовании сохранился и впоследствии, что отмечается в работах Титаренко Л.Г. и Забары Л.И. [21, 9] (Titarenko, 2020; Zabara, 2018). В 2017 году, по данным Росстата, в сфере финансов и страхования работало 69% женщин и только 31% мужчин [8, с. 77]. В работе [18, с. 663] (Razdevilova, Salyaeva, Antonova, 2014, р. 663), где предлагается портрет типичного российского студента, составленный на базе статистических данных, таким студентом представлена девушка-экономист в возрасте 21 года.

Ранее в научной литературе при проведении подобных исследований изучение индивидуальных характеристик студентов чаще всего основывалось на студентах – потенциальных предпринимателях [4–6, 16] (Shirokova, Tsukanova et al., 2014, 2016, 2019, GEM Russia, 2007). Потенциальный предприниматель (далее – ПП) – это либо человек, начавший подготовку и осуществляющий какие-либо практические шаги для реализации своих идей, либо человек, уже сталкивавшийся с предпринимательской деятельностью в прошлом и получивший от нее позитивный/негативный опыт [4, 5] (Shirokova, Tsukanova et al., 2016, 2019).

Мы не можем назвать наших респондентов, заявивших о желании заняться бизнесом, потенциальными предпринимателями. Понятие потенциального предпринимателя включает в себя наличие у индивида твердых предпринимательских намерений – убеждения человека в том, что он намерен создать новое деловое предприятие и сознательно планирует сделать это в какой-то момент в будущем [37, с. 669–694] (Thompson, 2009, р. 669–694).

В представленной работе мы будем исследовать не предпринимательские намерения, а склонность к предпринимательству, то есть осознанное предпочтение этой формы занятости в сравнении с другими вне связи с наличием или отсутствием действий либо конкретных замыслов, связанных с предпринимательской деятельностью. Для обозначения респондентов, склонных к предпринимательству, используем далее аббревиатуру СкП, а остальных респондентов, то есть не склонных к предпринимательству, обозначим аббревиатурой НкП.

Результаты исследования

Первый вопрос анкеты предлагает респондентам отнести себя к одной из четырех групп в зависимости от желаемой формы занятости после окончания вуза.

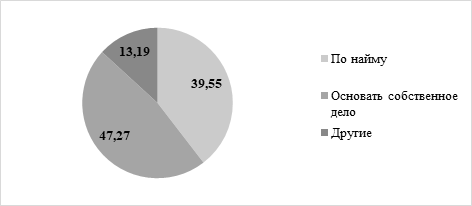

Рисунок 1. Предпочтения студентов в отношении формы занятости после вуза, % от числа ответивших

Источник: составлено авторами по данным анкетирования.

Среди респондентов 47,2% расположены к предпринимательской работе и определены как СкП (рис. 1). Далее наше исследование фокусируется на этой группе респондентов.

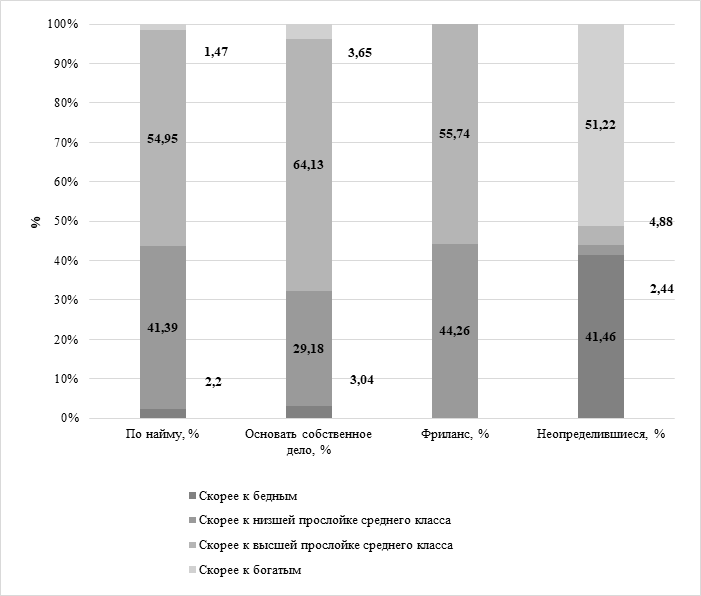

Как показал опрос, студент – СкП чаще всего относит себя к высшей прослойке среднего класса – 64% респондентов (рис. 2). При этом с сокращением достатка снижается и процент студентов, готовых начать собственное дело.

Рисунок 2. Распределение студентов по материальному достатку, % к численности соответствующей группы по карьерным предпочтениям

Источник: составлено авторами по данным анкетирования.

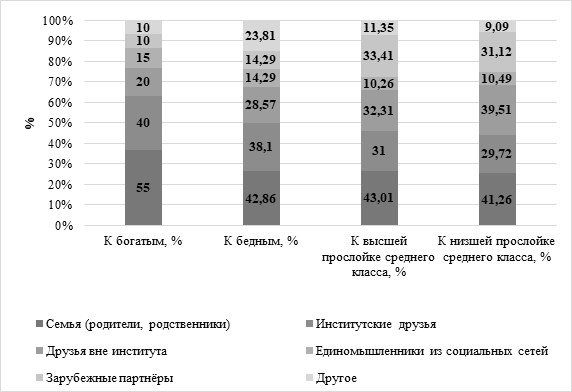

Соответственно, можно предположить, что студент СкП чувствует себя более уверенно, надеясь на поддержку семьи. Это предположение подтверждается тем, что среди студентов, относящих себя к богатым, 55% желают открыть собственное дело именно со своей семьей, что более чем на 10% выше, чем у студентов с более низким (по мнению самих респондентов) уровнем благосостояния (рис. 3).

Рисунок 3. Распределение студентов СкП по желательным бизнес-партнерам, % от численности группы с указанной оценкой достатка семьи

Источник: составлено авторами по данным анкетирования.

Принадлежность большинства СкП к среднему классу подтверждается результатами более раннего исследования [10, с. 41–46] (Krasavin, 2012, р. 41–46). Согласуются с указанной работой и наши оценки влияния семьи на предпринимательские намерения индивидов: по данным об ответах на вопрос «С кем бы вы предпочли делать бизнес?», полученных из проведенного нами анкетирования, преобладающая доля СкП (46% респондентов этой группы) в качестве партнера по бизнесу предпочла бы видеть своего члена семьи либо родственника (на втором месте друзья вне института – 35,5%) , что можно объяснить дефицитом доверия и коммуникационными барьерами за пределами семьи. Эта оценка согласуется с результатами более раннего исследования [2, с. 196–204] (Vinokurova, 2020, р. 196–204), выполненного по материалам того же опроса на основе анкет, заполненных в вузах Астрахани; а также с данными о доле семейного предпринимательства в России, в 2021 году достигшей 65% [1] (Aleksandrov, 2020).

Один из каналов влияния семьи на формирование склонности к предпринимательству – восприятие детьми трудового опыта родителей. По результатам исследований, проведенных в США, Германии, Франции [36, 32, 27] (Stavrou, 1999; Laspita et al., 2012; Chlosta et al., 2012), родители, имеющие собственный бизнес и готовые поддержать наследника с его собственным делом, положительно влияют на предпринимательские намерения детей. В нашем опросе среди респондентов группы СкП процент родителей-предпринимателей, а также родителей, работающих в малом и среднем бизнесе, наибольший. Судя по данным таблицы 1, более чем у 21% студентов, желающих открыть собственное дело в будущем, есть образец для подражания. Особенности формирования более сильной мотивации к собственному делу в семьях, члены которых уже вовлечены в предпринимательскую деятельность, проясняет исследование, где отмечается, что 11% устоявшихся предпринимателей планируют передать собственное дело своим детям во владение, но с привлечением профессиональных управленцев (при этом в 2014 году этот процент равнялся 4), а 9% планируют передать предприятие полностью в управление [23].

Наличие в семье представителя достаточно стабильной (как в денежном, так и в социальном плане) профессии, не требующей риска и дающей стабильный доход, например военнослужащего или работника органов государственного управления, сокращает вероятность возникновения желания у младших членов семьи к ведению предпринимательской деятельности. Дети работников сферы здравоохранения, государственной службы, работников промышленного предприятия в большей степени отдают предпочтение работе по найму, чем предпринимательству (табл. 1).

Таблица 1

Распределение ответов СкП на вопрос: «Член Вашей семьи, вносящий основной вклад в семейный доход, относится к категории», % к численности групп по предпочитаемой форме занятости

|

|

По найму, %

|

Основать собственное дело, %

|

|

Наемный работник в крупном

бизнесе

|

15,86

|

9,74

|

|

Наемный работник в среднем

или малом бизнесе

|

15,86

|

16,33

|

|

Предприниматель

|

9,31

|

21,20

|

|

Рабочий промышленного

предприятия

|

13,45

|

12,03

|

|

Работник органов

государственной власти и управления

|

10,00

|

8,60

|

|

Военнослужащий

|

3,45

|

4,3

|

|

Научный работник

|

1,03

|

1,43

|

|

Работник торговли, общепита,

ЖКХ

|

4,14

|

4,01

|

|

Работник в сфере

здравоохранения и образования

|

12,41

|

9,17

|

|

Руководитель предприятия,

организации или его заместитель

|

9,66

|

10,6

|

|

Другое (что именно)

|

5,17

|

4,58

|

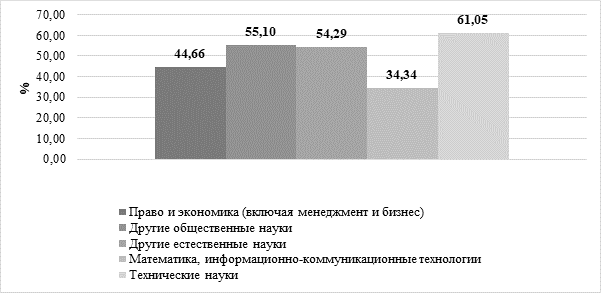

Несмотря на ожидания того, что студенты, специализирующиеся на праве, экономике, менеджменте и бизнесе (их большинство в выборке), будут проявлять более высокий интерес к предпринимательской карьере, чем остальные респонденты, только 41,7% студентов, обучающихся экономике и бизнесу, проявили желание открыть свое дело в будущем (рис. 4).

Рисунок 4. Распределение студентов СкП по специальностям обучения, % от числа ответивших

Источник: составлено авторами по данным анкетирования.

Предпринимательские наклонности студентов заметно различаются в зависимости от сферы обучения. Оказалось, что наибольший процент студентов СкП в исследованных городах – среди респондентов, изучающих технические науки – более 60% (рис. 4). В свете результатов проведенного анкетирования представляется, что студенты именно этих специальностей, если окажутся в благоприятствующей предпринимательству среде, могут стать «трудовой основой» инновационного предпринимательства в будущем.

Но опрос также выявил одну интересную особенность респондентов СкП, обучающихся техническим специальностям: мнение данных студентов, их мотивация при открытии бизнеса и, что особенно примечательно, области, в которых они предпочли бы развивать свое дело, во многом совпадают с мнением студентов экономических специальностей. Несмотря на проявленный высокий интерес к предпринимательству, такие «технари» подобно «экономистам» не готовы к нестабильным доходам (54% по данным нашего анкетирования); указывают одни и те же личностные качества, наличие которых у индивида, по их мнению, в дальнейшем положительно сказывается на ведении бизнеса; определяют схожие критерии для выбора сферы открытия дела.

Такая схожесть дает основания для умозаключения, что значительная часть студентов технических специальностей – это «скрывающиеся экономисты». Причиной их поступления в вуз на специальность, связанную с техническими науками, могло быть желание учиться бесплатно. Проблема неудовлетворенного спроса на инженерно-технический персонал, актуальная для развитых стран [29] (European Engineering Report, 2010), порождает рост бюджетных мест «технарей» в России, что закономерно ведет к снижению проходных баллов на эти места. При этом число бюджетных мест по направлению «Экономика» планомерно сокращается в последние 10 лет [12], в 2021 году доля бюджетных мест будет уменьшена еще на 11% [17]. Соответственно, студенты, не прошедшие по баллам на бесплатные места экономического направления, отдают предпочтение другой специальности, поступление на которую для них оказалось более реальным. Другой важный фактор, который способен объяснить феномен «скрывающихся экономистов», – ожидаемые студентами трудности поиска работы по техническим специальностям с достойной оплатой труда. Хотя потребность в инженерных кадрах существует и растет, для получения высокой заработной платы в этой сфере требуются высокая квалификация и опыт работы. Возраст респондентов говорит о том, что мало кто из них успел приобрести собственный трудовой опыт, поэтому представляется вероятным, что такое ожидание формируется преимущественно в общении с членами семьи. Косвенным подтверждением этого фактора служит довод о том, что «в большинстве случаев профессиональные навыки выпускников не соответствуют потребностям региональных рынков труда. Существует также явный переизбыток выпускников вузов» [30, с. 225–244] (Kliucharev, Latov, 2016, р. 225–244). Данный фактор может быть особенно важен для тех студентов с низкими баллами ЕГЭ, которые, поступая в вуз, изначально были настроены на овладение техническими специальностями. Принимая во внимание свои способности, они либо сами, либо с подачи близких дают низкую оценку своим будущим конкурентным позициям на рынке труда в случае работы по избранной специальности.

Вышеизложенное приводит к выводу о том, что явление «скрывающихся экономистов» относится к числу следствий влияния семьи и уровня ее материального благосостояния на вынужденные карьерные предпочтения молодых людей. По результатам проекта «Сравнительный анализ качества высшего образования в глобальной экономике знаний (страны БРИК)», проведенный российской частью межстранового сравнительного проекта на основе опроса и анкетирования студентов технических вузов, было выявлено, что вторым по популярности мотивом выбора учебного заведения у студентов были «легкость поступления и наличие нужных связей» – 35,6%; наличие выбранной специальности в качестве причины указали только 36,2% опрашиваемых [22] (Frumin, Dobryakova, 2012). У молодого человека, только получившего полное среднее образование, знакомства, позволяющие облегчить поступление, как правило, отсутствуют: здесь в процесс вовлекаются социальные связи родителей, а не абитуриента. Поэтому в выборе вуза и специальности, даже если этот выбор вынужденный, решающее слово часто остается за родителями абитуриента. Около 10% опрошенных представителей технических специальностей отметили, что специализация или направление обучения также стали не их личным выбором, а выбором родителей [22] (Frumin, Dobryakova, 2012). Большинство родителей, особенно если их ребенок собирается получать платное образование, при выборе специальности будут полагаться не только на его способности и интересы, но и на собственные материальные возможности, так как в России плату за обучение в большинстве случаев родители берут на себя. При этом платить любую сумму готовы лишь 20% родителей, 37% будут исходить из размеров платежа в год [14]. Соответственно, выбор специальности, позволяющий семье избежать в будущем чрезмерного бремени материальных расходов (поступление на бюджет) и не требующий труднодостижимых результатов по ЕГЭ, также будет инициативой родителей, а не абитуриента.

Заключение

Опрос, проведенный среди учащейся молодежи университетов пяти российских городов разного размера, показал, что респондент, склонный к предпринимательству, – это чаще всего студент, происходящий из семьи, которую он считает принадлежащей к высшей прослойке среднего класса. При открытии собственного дела данный индивид будет ориентирован в большей степени на семейный бизнес: около 46% представителей группы респондентов, склонных к предпринимательству, желают видеть родственников в качестве бизнес-партнеров.

Родители студента, желающего заниматься предпринимательством, также чаще всего каким-либо образом связаны с предпринимательской деятельностью: либо являются наемными работниками в бизнесе (размер компании не сказывается на ориентации индивида), либо сами владеют им; если родители студента – предприниматели, то ему свойственно вовлечение в семейный бизнес с раннего возраста.

Студент, склонный к предпринимательству, обучается на специальностях, связанных с техническими науками, общественными и естественными науками, экономикой, бизнесом, правом; в меньшей степени – математикой и информационно-коммуникационными технологиями. Среди представителей технических специальностей сформировалась специфическая группа индивидов – «скрывающихся экономистов», схожая с представителями экономических специальностей в мотивациях относительно причин создания и ведения бизнеса, но отдавшая предпочтение техническим специальностям – вероятно, из-за меньшего проходного балла на бюджетные места. Строгое подтверждение этого умозаключения, а также гипотезы о том, что студенты, отказавшиеся от экономического либо управленческого образования и поступившие на технические специальности по причине меньших проходных баллов, чаще склонны к предпринимательству, чем их сокурсники, изначально ориентированные на техническую специальность, требует проведения дополнительных исследований при участии психологов, предполагающих включение в анкету вопросов, направленных на исследование мотивов выбора специальности.

Проведенное анкетирование позволило изучить влияние факторов, связанных с семьей, на склонность к предпринимательству преимущественно у студентов экономических, математических и технологических специальностей. Признавая большой интерес к предпринимательству у студентов данных специальностей, целесообразно в последующих исследованиях расширить выборку, включив в нее обучающихся по другим направлениям подготовки, находящимся на переднем крае научно-технического прогресса: медиков, биологов и т.д.

References:

European Engineering Report (2010). Kuln: VDI in cooperation with Institut der deutschen Wirtschaft.

Zhenshchiny i muzhchiny Rossii. 2018 [Women and men of Russia. 2018] (2018). M.: Rosstat. (in Russian).

Chepurenko A.Yu. (2007). Predprinimatelskiy potentsial rossiyskogo obshchestva: sostoyanie, problemy, vozmozhnosti aktivizatsii: promezhutochnyy doklad po itogam realizatsii proekta Nauchnogo fonda GU VShE «Predprinimatelskiy potentsial obshchestva: GEM Rossiya» [The entrepreneurial potential of Russian society: status, problems, opportunities for activation: interim report on the results of the implementation of the project of the HSE Research Foundation "Entrepreneurial Potential of Society: GEM Russia"] Moscow: GU VShE. (in Russian).

Chepurenko A.Yu. (2007). Sotsiologiya predprinimatelstva [Sociology of Entrepreneurship] M.: Izd.dom GU VShE. (in Russian).

Chlosta S. et al. (2012). Parental role models and the decision to become self-employed: The moderating effect of personality Small Business Economics. 38 (1). 121-138. doi: 10.1007/s11187-010-9270-u.

Ebrd. Retrieved from https://www.ebrd.com/ru/home.html

Frumin I.D., Dobryakova M.S. (2012). Chto zastavlyaet menyatsya rossiyskie vuzy: dogovor o nevovlechennosti [What makes russian universities change: disengagement compact]. Voprosy obrazovania / Educational Studies Moscow. (2). 159-191. (in Russian). doi: 10.17323/1814-9545-2012-2-159-191.

Glazev S.Yu., Dementev V.E. i dr. (2009). Stanovlenie novogo tekhnologicheskogo uklada v rossiyskoy ekonomike [Formation of a new technological order in the Russian economy] M.: Trovant. (in Russian).

Gokhberg L.M., Ozerova O.K. i dr. (2020). Obrazovanie v tsifrakh: 2020 [Education in numbers: 2020] Moscow: Natsionalnyy issledovatelskiy universitet «Vysshaya shkola ekonomiki». (in Russian).

Kliucharev G.A., Latov Iu.V. (2016). Continuing Education A Bridge Between the Educational System and the Labor Market Sociological Research. 55 (4). 225-244. doi: 10.1080/10610154.2016.1264192.

Krasavin E.M. (2012). Resursno-motivatsionnyy portret i tipologiya potentsialnyh predprinimateley [Resource and motivation portrait and typology of potential entrepreneurs]. The Review of Economy, the Law and Sociology. (3). 41-46. (in Russian).

Kvedaraitė N. et al. (2014). Reasons and obstacles to starting a business: Experience of students of Lithuanian higher education institutions Management Journal of Contemporary Management Issues. 19 (1). 1-16.

Laspita S. et al. (2012). Intergenerational transmission of entrepreneurial intentions Journal of Business Venturing. 27 (4). 414-435. doi: 10.1016/j.jbusvent.2011.11.006.

Liñán F., Santos F. J., Fernández J. (2011). The influence of perceptions on potential entrepreneurs International Entrepreneurship and Management Journal. 7 (3). 373390. doi: 10.1007/s11365-011-0199-7.

Lukov V.A., Lukov S.V., Pogorskiy E.K. (2012). Rossiyskaya i mirovaya praktika realizatsii v obshchestve innovatsionnogo potentsiala novyh pokoleniy: podkhody k issledovaniyu [The russian and world practice of new generations' innovative potential realization in society: the approaches to the study]. Information Humanitarian Portal. Knowledge. Understanding. Skill. (1). 1. (in Russian).

Martinez D., Mora J.G., Vila L.E. (2007). Entrepreneurs, the Self‐employed and Employees amongst young European higher education Graduates European Journal of Education. 42 (1). 99-117. doi: 10.1111/j.1465-3435.2007.00285.x.

Psed. Retrieved from http://www.psed.isr.umich.edu/psed/home

Razdevilova O.P., Salyaeva A.R.. Antonova M.O. (2014). Sotsialnyy portret sovremennogo studenta [Social portrait of a modern student]. Bulletin of medical internet conferences (Bûlleten’ medicinskih internet-konferencij). 4 (5). 663. (in Russian).

Shirokova G., Bogatyreva K., Belyaeva T. (2015). Predprinimatelskaya orientatsiya rossiyskikh firm: rol usloviy vneshney sredy [Entrepreneurial orientation of Russian firms: the role of environmental conditions]. Foresight. 9 (3). 6-25. (in Russian). doi: 10.17323/1995-459X.2015.3.6.25 .

Shirokova G.V., Tsukanova T.V. i dr. (2014). Globalnoe issledovanie predprinimatelskogo dukha studentov. Natsionalnyy otchet: Rossiya 2013/2014 [A global study of the entrepreneurial spirit of students. National Report: Russia 2013/2014] Saint Petersburg: Izdatelstvo Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo universiteta. (in Russian).

Shirokova G.V., Tsukanova T.V. i dr. (2016). Globalnoe issledovanie predprinimatelskogo dukha studentov. Natsionalnyy otchet: Rossiya 2016 [A global study of the entrepreneurial spirit of students. National Report: Russia 2016] Saint Petersburg: Izdatelstvo Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo universiteta. (in Russian).

Shirokova G.V., Tsukanova T.V. i dr. (2019). Globalnoe issledovanie predprinimatelskogo dukha studentov. Natsionalnyy otchet: Rossiya 2019 [A global study of the entrepreneurial spirit of students. National Report: Russia 2019] Saint Petersburg: Izdatelstvo Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo universiteta. (in Russian).

Stavrou E.T. (1999). Succession in Family Businesses: Exploring the Effects of Demographic Factors on Offspring Intentions to join and Take Over the Business Journal of Small Business Management. 37 (3). 43-61.

Thompson E.R. (2009). Individual entrepreneurial intent: Construct clarification and development of an internationally reliable metric Entrepreneurship Theory and Practice. 33 (3). 669-694. doi: 10.1111/j.1540-6520.2009.00321.x.

Titarenko L.G. (2020). Gendernyy disbalans ili rost gendernogo ravenstva? [Gender imbalance or growth of gender equality?]. Zhenschina v rossiyskom obschestve. (1). 17-28. (in Russian). doi: 10.21064/WinRS.2020.1.2 .

Vinokurova N.A. (2020). Otnoshenie astrakhanskogo studenchestva k predprinimatelstvu [Attitudes of astrakhan students to entrepreneurship]. Analiz i modelirovanie ekonomicheskikh i sotsialnyh protsessov: Matematika. Kompyuter. Obrazovanie. (27). 196-204. (in Russian). doi: 10.20537/mce2020econ20.

Zabara L.I. (2018). Women in russian science and education Pedagogicheskoe obrazovanie v Rossii. (1). 102-104. doi: 10.26170/po18-01-21 .

Страница обновлена: 12.04.2025 в 13:50:30

Russia

Russia