Modernization trends of the peripheral region economic complex (based on the materials of the Amur region)

Dyachenko V.N.1![]() , Lazareva V.V.2

, Lazareva V.V.2![]()

1 Институт экономических исследований Дальневосточного отделения Российской Академии Наук, Russia

2 Амурский государственный университет, Russia

Download PDF | Downloads: 16 | Citations: 2

Journal paper

Creative Economy (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 15, Number 5 (May 2021)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=46184866

Cited: 2 by 24.01.2023

Abstract:

On the example of the Amur region as a Far Eastern peripheral region, the structural transformation of the peripheral region economy in different periods of market transformations is studied. The authors put forward a hypothesis about the discrepancy between the ongoing changes in the regional structure of economic entities, transformations in entrepreneurial activity with the declared goals of transformation. Many economic and social problems not only persist, but often tend to worsen. The relevance of the ongoing verification assessment in the region's economy is determined by the fact that ensuring economic growth and social development of the Far East is impossible without cardinal economic transformations, an important role in the implementation of which belongs to the structural restructuring of the regional economy, strengthening business activity in this territory. The assessment of the diversification degree of the region's economy, the process of expanding the participation of external investors in the economic activities of the regions, and the development of small and medium-sized businesses is given. The analysis made it possible to identify significant changes in the structure of economic activities and transformations carried out in the service sector of the region. Taking into account the identified features allowed to justify practical recommendations for improving the state policy implemented in the region.

Keywords: modernization, development, entrepreneurial activity, investment in fixed assets, Far East

JEL-classification: L26, O14, R12, R13

Введение

Важным условием успешного развития Дальнего Востока, повышения его экономического потенциала и конкурентоспособности в АТР, привлекательности как места постоянного жительства является осуществление кардинальных преобразований всего комплекса секторов экономики составляющих его регионов. Решение задач модернизации экономики входящих в округ субъектов РФ предполагает необходимость разработки на региональном уровне специальных стратегий, обеспечивающих сопоставимое или опережающее развитие с учетом сложившихся особенностей складывающейся социально-экономической ситуации, структуры хозяйственного комплекса, внутрирегиональной дифференциации.

Реализация разрабатываемых до настоящего времени стратегических подходов к решению задач структурных преобразований, преодолению экономической и инфраструктурной изоляции вылилась в осуществление крупных экономических и социальных проектов. Все более значительную роль в этом процессе играет экспансия корпораций, вызывающая беспрецедентный рост инвестиций, преобразование локальных рынков, появление новых объектов производства, территориальной инфраструктуры, центров опережающего развития. Возникновение новых отраслей экономики регионов призвано существенно усилить их конкурентоспособность и устойчивость. Однако при этом структурные преобразования экономики региона фактически осуществляются не за счет изменений в рамках сложившегося состава хозяйствующих субъектов (реструктуризации), а путем создания новых структурных элементов. Тем самым инвестиции концентрируются в «полюсах роста», не распространяясь на ранее сложившийся хозяйственный комплекс. В итоге, как справедливо отмечает А.Г. Аганбегян [1] (Aganbegyan, 2019), при всех имеющихся очевидных успехах опыт последних десятилетий свидетельствует, что достичь ожидаемого состояния экономики и социальной сферы региона не удается.

В значительной мере снижение эффективности осуществляемых мер связано с тем, что реакция хозяйствующих субъектов на производимые изменения в законодательстве и складывающуюся в регионах экономическую и социальную ситуацию зачастую оказывается далеко от предполагаемой и во многом непредсказуемой. Реально протекающие процессы развития предпринимательской активности выходят далеко за рамки прописанных сценариев, подчиняясь определенным закономерностям, влияние которых игнорируется в управленческой практике. К числу эффектов такого рода относится низкая инвестиционная активность эндогенных хозяйствующих субъектов, устойчивое сохранение теневого сектора экономики и неформальной занятости населения. Как следствие, достижение ожидаемых результатов диверсификации региональной экономики, уход от траектории предшествующего развития (path dependence) отодвигаются на все более отдаленную перспективу.

Широта и многообразие проявлений предпринимательской активности исключают возможность их достаточно полной оценки. Существенно сокращают возможности анализа трансформаций, происходящих на региональном и муниципальном уровне, ограничения статистического учета. При разработке стратегических решений следует также учитывать, что условия для предпринимательской активности хозяйствующих субъектов в различных секторах экономики региона могут существенно различаться. В неменьшей степени это касается различий в территориально обособленных локалитетах.

Тем самым формирование научного представления о тенденциях в развитии предпринимательской активности в регионах может представлять значительный научный и практический интерес. Это в полной мере относится к периферийным территориям, где преодолению процессов экономической деградации пока не удается противопоставить достаточно успешные воздействия.

В цели данной работы входит формирование представления об изменениях в предпринимательской активности периферийного региона, находящих свое проявление в структурных преобразованиях.

Теория и методология исследования

На важнейшую роль предпринимательской активности как основного производственного фактора впервые обратили внимание А. Маршалл [2] (Marshall, 2014), Т. Веблен [3] (Veblen, 1984), Й. Шумпетер [4] (Shumpeter, 2007), И. Кирцнер [5] (Kirtsner, 2001). По мнению А. Крюгера, Дж. Бхагвати, У. Баумоля [6] (Baumol, 2013), предпринимательская активность является понятием многогранным, которое может иметь различные виды и формы проявления.

В отечественных исследованиях предпринимательская активность рассматривается в узком и широком смыслах. Узкое толкование понятия объясняется использованием так называемого одностороннего подхода, т.е. с точки зрения только одного субъекта рынка, как правило, либо населения, либо бизнеса [7–11] (Makarova, 2012; Zubets, 2020; Kleymenov, 2019; Votchel, Vikulina, 2020; Prokhorova, Kobozeva, Belyaeva, 2019), что, по мнению Е. Бажутовой [12] (Bazhutova, 2019) не позволяет произвести комплексную оценку уровня проявления предпринимательской активности на той или иной территории.

Вместе с тем в мировой и отечественной практике можно считать устоявшимся представление о предпринимательской активности как свойстве, присущем всем субъектам хозяйствования. Таким образом, ее может проявлять каждый субъект рынка и домашние хозяйства (население), и бизнес (действующие предприятия), и государство [13–17] (Autio, Kenney, Mustar, Siegel, Wright, 2014; Suopajärvi, Ejdemo, Klyuchnikova, Korchak, Nygaard, Poelzer, 2017; Edoho, 2016; Skufina, Bazhutova, 2019; Skufina, Bazhutova, Samarina, 2019). Применительно к задачам данного исследования целесообразно применять представление о предпринимательской активности в таком широком смысле.

Необходимость детального исследования предпринимательской активности связана с тем, что она позволяет оценить:

- во-первых, уровень адаптированности к рыночным преобразованиям сложившегося ранее хозяйственного комплекса региона и отдельных его составляющих, уровень конкурентоспособности составляющих его хозяйствующих субъектов и их способность к инновационному развитию;

- во-вторых, степень способности к саморазвитию, формированию новых предпринимательских структур, отвечающих потребностям изменяющегося рынка на основе собственного, эндогенного предпринимательского потенциала как в целом по региону, так и в отдельных муниципальных образованиях;

- в-третьих, степень привлекательности региона для инвестирования в его развитие внешних, экзогенных хозяйствующих субъектов: для кого регион представляет интерес, чем он привлекателен для внешних инвесторов, какими структурами осуществляется экспансия в регион.

Формирование такой детализированной картины важно еще и потому, что влияние каждой из выделенных составляющих на общую складывающуюся в регионе ситуацию может очень существенно отличаться, скрывая при этом кардинально разные процессы.

С учетом рассмотренных положений авторами проведена оценка степени диверсификации экономики региона, процесса расширения участия в хозяйственной деятельности регионов внешних инвесторов, развития малого и среднего бизнеса. Главным источником эмпирической статистической информации являются данные Амурстата.

Анализ адаптированности к рыночным преобразованиям хозяйственного комплекса периферийного региона

Переход к рыночной экономике, начатый в начале 1990-х годов, привел к серьезным негативным последствиям в хозяйственном комплексе Амурской области. Скрытая денежная реформа 1992 года фактически ликвидировала амортизационные фонды предприятий и их оборотные средства. Именно тогда начала складываться и расширенно воспроизводиться «экономика неплатежей», которая приобрела невероятно уродливую форму реального развития рынка без денег. Все это привело к обвальному спаду производства (табл. 1).

Таблица 1

Индекс физического объема по отраслям промышленности (включая малые, совместные предприятия и промышленные производства при непромышленных организациях), в % к 1991 году

|

|

1992

|

1993

|

1994

|

1995

|

1996

|

1997

|

1998

|

|

Россия

|

82,0

|

70,4

|

55,7

|

53,9

|

51,7

|

52,7

|

50,0

|

|

Амурская

область, в т.ч.

|

82,7

|

76,6

|

59,0

|

50,0

|

40,9

|

37,2

|

33,7

|

|

электроэнергетика

|

99,0

|

91,7

|

80,1

|

75,5

|

71,5

|

67,5

|

66,4

|

|

топливная

|

86,2

|

95,9

|

68,9

|

72,8

|

58,9

|

72,2

|

55,0

|

|

цветная

металлургия

|

87,5

|

81,4

|

82,4

|

105,6

|

98,9

|

84,8

|

72,8

|

|

машиностроение

и металлообработка

|

83,1 |

63,7 |

46,7 |

37,5 |

32,9 |

30,2 |

23,4 |

|

лесная

и деревообрабатывающая

|

96,6 |

54,2 |

39,2 |

33,0 |

22,7 |

16,8 |

11,2 |

|

производство

стройматериалов

|

63,5 |

53,8 |

34,6 |

25,4 |

24,2 |

23,4 |

20,4 |

|

легкая

|

65,4

|

46,8

|

19,4

|

11,4

|

4,9

|

4,2

|

1,8

|

|

пищевая

|

72,0

|

67,8

|

42,9

|

35,5

|

25,0

|

19,8

|

17,0

|

|

мукомольно-крупяная

и комбикормовая |

93,6 |

66,9 |

41,6 |

34,4 |

33,5 |

23,0 |

20,4 |

|

полиграфическая

|

98,2

|

112,1

|

131,4

|

104,5

|

75,4

|

65,7

|

82,5

|

|

Источник:

составлено авторами по: Амурский статистический ежегодник 2001: Стат. сб.

Амурстат, Благовещенск, 2001. 377 с.

| |||||||

Неконкурентоспособность предприятий большинства отраслей региона привела к тому, что подавляющее их большинство либо прекратили свое существование, либо снизили объемы производства до минимальных, а в ряде случаев и чисто символических размеров. Часть промышленных предприятий потеряли рынки сбыта, часть – сырьевую базу, все вместе – возможность воспроизводства и развития материально-технической базы производства.

Относительно стабильно работала электроэнергетика за счет своего жизнеобеспечивающего характера имеющейся топливной базы и гидроэнергетики. Ценой больших трудностей, связанных с неплатежами, сохранило свой потенциал угольное производство. В крайне сложном положении оказались золотодобывающие предприятия из-за прекращения государством расчетов за сданное золото, однако пути преодоления этих трудностей все же нашлись, что обеспечило не только выживание, но развитие этого сектора экономики региона. Благодаря сырьевой базе, создаваемой хозяйствами населения, а также стремительному развитию хозяйственных связей с Китаем достаточно устойчивым оказалось положение основной части предприятий пищевой промышленности.

Ограниченность инвестиционных ресурсов обусловила процесс свертывания строительства во многих отраслях экономики. Мощности транспортных строителей оказались невостребованными, что привело к их деградации и исчезновению. В 2000 году объем инвестиций по сравнению с 1996 годом сократился (в сопоставимых ценах) в топливную промышленность (на 83%), машиностроение (на 98%), промышленность строительных материалов (на 78%), лесную и деревообрабатывающую промышленность, строительство, сельское хозяйство (на 67%), жилищно-коммунальное хозяйство (на 74%), образование (на 23%), здравоохранение (на 56%), транспорт (на 22%) [1].

Лишенные государственной поддержки сельскохозяйственные организации сначала оказались неспособными производить животноводческую продукцию, затем вынуждены были масштабно сократить посевные площади под пшеницу и сою и практически полностью отказаться от производства плодоовощной продукции. Только за период с 1996 года по 2000 год размеры посевных площадей сократились в 1,6 раза. Разрыв хозяйственных связей предрешил гибель крупных животноводческих комплексов, оказавшихся неспособными выстроить систему обеспечения кормами на региональной базе [2].

Все это свидетельствует о том, что предпринимательский потенциал хозяйственного комплекса региона находился на предельно низком уровне как в конце советского периода, так и на протяжении первого десятилетия преобразований. Это не сулило никаких перспектив с точки зрения наличия хозяйствующих субъектов, способных к инновациям, предпринимательской и инвестиционной активности.

Анализ инвестиционной активности периферийного региона

Сложившаяся структура экономики является ключевым фактором, определяющим перспективы развития региона. Протекающие в 90-е годы процессы позволили рассматривать их как сжатие экономического пространства, имеющего необратимый характер. Деградация хозяйствующих субъектов стала основной траекторией развития в регионе экономических процессов (path dependence). Уход из нее (path breaking) возможен только при условии осуществления значительных инноваций.

При этом следует подчеркнуть, что переход экономики региона к новой траектории развития через инновации возможен только на базе уже созданных в регионе промышленных структур, рынка труда и институтов [18] (Neffke, Henning, Boschma, 2011), а институциональная поддержка будет адресована основной массе экономических и социальных агентов, определяющих в совокупности качественное состояние и динамику социально-экономической системы региона [19] (Minakir, Prokapalo, 2018). Вместе с тем периферийный характер региона, его экономическая слабость предполагают, что успешность выхода на траекторию развития требует не только модернизации сложившихся производств, но и создания новых отраслей с инновационными технологиями [20]. Диверсификация региональной экономики, способная выступить в качестве катализатора для инноваций, способствующих экономическому росту, играет в этом случае определяющую роль в процессе модернизации [21] (Feldman, Audretsch, 1999).

В реально складывающихся процессах в относительно длительные периоды создание новых производств и модернизация уже имеющихся в регионе предприятий могут иметь разные масштабы и осуществляться с разным уровнем эффективности, оказывая большее или меньшее влияние на социально-экономическое развитие региона, неся как положительные, так и негативные изменения.

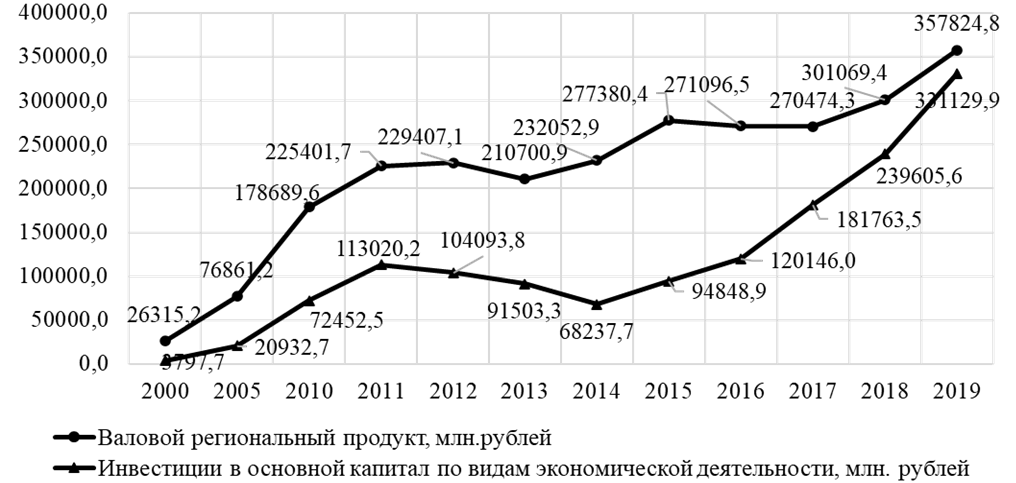

В последние десятилетия важнейшая роль в развитии инвестиционных процессов принадлежала реализации на территории региона стратегических интересов, определенных в программных документах по развитию Дальнего Востока и осуществляемых за счет прямого бюджетного финансирования и через действия государственных корпораций. Динамика инвестиций в экономику региона и ВРП области представлена на рисунке 1 [3].

Рисунок 1. Динамика инвестиций в экономику региона и ВРП области

Источник: составлено авторами по: Амурский статистический ежегодник 2020: Стат. сб. Амурстат, Благовещенск, 2020.

В числе первоочередных приоритетов, обусловленных обеспечением прорыва России в АТР, – осуществление инвестиционных программ по развитию транспортной инфраструктуры, способной обеспечить существенное повышение транспортной доступности, интеграцию в международные транспортно-логистические системы. Для Амурской области это выразилось в активизации использования и наращивания транзитного потенциала ее территории. В числе реализуемых проектов следует назвать модернизацию Транссибирской и Байкало-Амурской магистралей, строительство автомобильной дороги «Амур», реконструкцию участков федеральной автодороги «Лена», пограничного мостового перехода через реку Амур (Хэйлунцзян) в районе городов Благовещенска (РФ) и Хэйхэ (КНР), строительство магистрального газопровода «Сила Сибири», нефтепровода «Сибирь – Тихий океан», строительство линий по экспорту электроэнергии в приграничные районы Китая.

Кардинальные изменения в развитии транспортной сети региона раскрывают широкие возможности для развития экспортного потенциала региона, развития логистических центров, позволили существенно повысить транспортную доступность сельских поселений, повысить доступность для жителей региональной периферии товаров и услуг за пределами мест проживания [22] (Dyachenko, 2019).

Помимо проектов, связанных с развитием транспортной инфраструктуры, на территории области реализуются масштабные инвестиционные проекты по созданию объектов, имеющих федеральное значение, но не связанных с ранее сформировавшейся экономикой региона. Это космодром «Восточный» и газоперерабатывающий завод. Наиболее значимым элементом инвестиционной деятельности на территории области, создающим условия для наращивания экономического потенциала региона в перспективе, является развитие энергетического комплекса за счет строительства гидроэлектростанций Бурейской и Нижне-Бурейской ГЭС, при этом, однако, инициатив по его использованию на территории области также не просматривается.

При всех принимаемых усилиях по привлечению в регион иностранного капитала, совершенствованию инвестиционного климата инвестирование в основной капитал оставалось фактически российским. Инвестиции в основной капитал в регионе хозяйствующими субъектами иностранной формы собственности составляли за период 2015–2019 годов 3,0%, совместной российской и иностранной – 3,4% [4].

Из общего объема поступивших иностранных инвестиций инвестиции в основной капитал направлялись на развитие таких видов деятельности, как строительство, добыча металлических руд и сельское хозяйство. Особо следует выделить добычу золота, привлекающую к себе внимание инвесторов на всем протяжении постреформенного периода, особенно в связи с началом разработки рудных месторождений. В добычу металлических руд в 2018 году было направлено 13,596 млрд рублей инвестиций в основной капитал (5,7% от общего объема). Снижение влияния добывающей промышленности на развитие системы расселения региона связано с распространением использования вахтового метода ведения работ на новых золоторудных месторождениях. Вторым направлением интереса в производимой в регионе продукции является соя. Наращивание ее производства определяющим образом отразилось не только на развитии сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, но и на развитии системы сельского расселения [23] (Dyachenko, Burlaev, 2020).

Диверсификация экономики периферийного региона

При всей масштабности и революционном характере реализуемых в последние годы инвестиционных проектов их влияние на социально-экономическое развитие региона, изменения в структуре ВЭД может начать активно проявляться только в перспективе. Вместе с тем диверсификация экономики региона, реализуемая эволюционным путем как за счет экзогенных, так и эндогенных факторов осуществляется на протяжении всего постреформенного периода и характеризуется значительными преобразованиями.

Позитивные изменения происходят главным образом в сервисном секторе региона. В числе наиболее значимых процессов следует назвать экспансию в регион банковских структур, страховых компаний, которая обеспечила формирование в регионе финансовой инфраструктуры современных деловых услуг, включая организационно-информационные, консультационные и другие услуги.

Вхождение предприятий нефтегазового комплекса обеспечило развитие одного из наиболее значимых секторов экономики региона, на степень комфортности условий жизни существенно повлияло формирование сети заправочных станций.

В современных условиях связь является одним из наиболее динамично развивающихся секторов экономики области. Основными тенденциями в области телекоммуникаций, влияющими на перспективы социально-экономического развития отрасли в целом, являются дальнейшее проникновение телекоммуникационных технологий во все сферы деятельности общества, а также планомерное увеличение спроса на услуги документальной электросвязи в части услуг сети Интернет и подвижной связи.

Услуги связи занимают значительное место в структуре платных услуг населению (15,5%), что обусловлено сформировавшимся устойчивым спросом на группу жизнеобеспечивающих услуг. Для сельских жителей это наряду с транспортными коммуникациями важнейший инфраструктурный элемент, обеспечивающий преодоление замкнутости и вынужденной автономности, определяющий доступность многих видов услуг.

Наибольший импульс для наращивания объемов производства получила оптовая и розничная торговля. Восстановление потребительского спроса началось в 2010 году. За последние годы розничная торговля характеризовалась устойчивым ростом продажи товаров. В 2019 году оборот розничной торговли вырос по сравнению с 2010 годом в 2,6 раза.

Объемы бытового обслуживания населения в системе платных услуг в 2019 году составили 7,9%. При этом подавляющее большинство предприятий и организаций бытового обслуживания размещается в областном центре (41,8%), значительная часть остальных – в городах областного подчинения (33,2%).

Характеризуя складывающиеся процессы трансформации экономики региона, следует отметить, что виды деятельности вторичного и третичного секторов, а именно: обрабатывающие производства, торговля, строительство, услуги связи и транспорта, сосредоточены главным образом в областном центре и их развитие ориентировано практически исключительно на обслуживание внутрирегионального рынка. При этом сельская периферия остается мало затронутой преобразованиями, оставаясь практически вне зоны влияния действующих механизмов стимулирования предпринимательской активности [24] (Dyachenko, Lazareva, 2020).

Структура инвестиций в экономику и социальную сферу региона свидетельствует, что их роль в процессе модернизации остается на низком уровне. Оценка осуществляемых инвестиций по видам основных фондов показывает, что инвестиции, направляемые на развитие активной части основных фондов, незначительны. В 2018 году они составили 12,8%, тогда как инвестиции в здания (кроме жилых) и сооружения – 83,8%.

Вместе с тем состояние основных фондов в регионе нельзя признать удовлетворительным. Основной тенденцией изменений является увеличение их износа. Особенно это касается их активной части. Если в целом степень износа основных фондов в регионе за период с 2010 года по 2018 год увеличилась с 37,6% до 43,8%, то машин и оборудования – с 14,1% до 25,3%, а транспортных средств – с 4,7% до17,6% [5].

Формирование новых предпринимательских структур

В процессе модернизация экономики периферийных регионов важная роль принадлежит развитию малого предпринимательства, которая может стать наиболее значимым элементом осуществления структурных преобразований [25] (Ksanaeva, Alikaeva, 2013).

На конец 2018 года, по данным государственной регистрации, в области было учтено 29,8 тыс. субъектов МСП. По оценке, МСП было произведено 71355,3 млн рублей валовой добавленной стоимости (ВДС), что составило 26,8% валового регионального продукта области. Для оценки уровня развития МСП значительный интерес представляет сравнение объемов валовой добавленной стоимости субъектов МСП и крупных предприятий в тех видах деятельности, где МСП имеют широкое распространение. Так, в 2017 году объемы субъектов МСП превысили объемы ВДС крупных предприятий области: в сельском хозяйстве и розничной торговле – в 1,9 раза, переработке и консервировании рыбы – в 12 раз, производстве хлебобулочных изделий – в 3,4 раза, напитков – в 4,6 раза, мебели – в 3,1 раза, текстильных изделий и одежды – в 2 и 2,9 раза соответственно. В структуре малых предприятий в 2018 году наибольшее количество – 34,3% субъектов малого бизнеса (юридические лица) занимаются торговлей, на строительство приходится 13,2%, деятельность по операциям с недвижимым имуществом занимает 7,4%, деятельность профессиональную, научную и техническую ведут 7,2%, обрабатывающие производства составляют 5,8%, сельское хозяйство – 3,9%.

Потеря возможностей занятости по найму стала важным фактором, также вынуждающим к предпринимательской активности. Уникальные масштабы приобрел процесс создания новых предприятий (в большинстве своем малых), развитие индивидуального предпринимательства.

На этом фоне особенно выделялись итоги усилий населения по адаптации к изменившимся условиям, находящих свое проявление в предпринимательской активности, следствием которой явилось развитие складывающегося неформального сектора региональной экономики. Важнейшими элементами адаптационного механизма, составившими региональную специфику, в это время явились неформальная занятость, важнейшими элементами которой в регионе стали:

- массовое участие населения в бартерных торговых операциях, челночной торговле, осуществляемых в рамках открывшейся в это время приграничной российско-китайской торговли и приграничного безвизового туризма;

- доставка в регион и продажа подержанных японских автомобилей и организация их технического обслуживания;

- наращивание производства в личных подсобных хозяйствах населения (ЛПХ) и на садово-огородных пригородных участках [26] (Dyachenko, Lazareva, Panova, 2021).

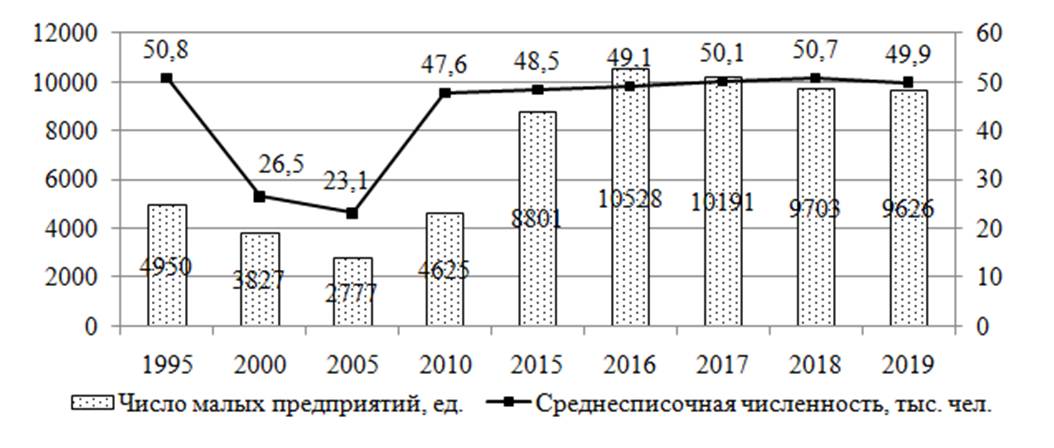

В 2019 году на территории области действовало 9626 малых предприятий, из них 8740 микропредприятий (рис. 2) [6].

По сравнению с 1995 годом число малых предприятий выросло в 1,9 раза. На малых предприятиях работало постоянно 49,9 тыс. человек, или каждый восьмой из числа занятых в экономике области. Из общего числа работающих 25,7% трудились в торговле, 21,3% – в промышленности, 12,4% – в строительстве, 8,2% – в деятельности по операциям с недвижимым имуществом, 6,7% – в сельском хозяйстве [7].

Характерной особенностью в деятельности малых предприятий является их многопрофильность – выполнение работ и оказание услуг неосновного характера как дополнительного источника получения прибыли.

Рисунок 2. Динамика числа малых предприятий

Источник: составлено авторами по: Амурский статистический ежегодник 2020: Стат. сб. Амурстат, Благовещенск, 2020.

Наряду с развитием малого бизнеса все заметнее в отдельных видах деятельности становится роль индивидуального предпринимательства. На 1 января 2019 года на территории области, по данным Управления федеральной налоговой службы по Амурской области, зарегистрировано 20,0 тыс. индивидуальных предпринимателей. Производство промышленной продукции индивидуальными предпринимателями-промышленниками очень широк: от выпечки хлеба до производства ювелирных изделий. В 2018 году индивидуальными предпринимателями произведено 16,9% хлеба и хлебобулочных изделий, 48,2% мебели, 53,6% спецодежды, 68,9% пресервов рыбных, 64,2% колбасных изделий. А в производстве рыбы и продуктов рыбных, переработанных и консервированных, майонезной продукции, вод минеральных и газированных, полуфабрикатов мясосодержащих охлажденных, замороженных индивидуальное предпринимательство занимает лидирующую позицию [8].

Благодаря унаследованной отсталости в развитии сферы услуг, а также развитию новых потребительских стереотипов сформировался устойчивый спрос на разнообразные бытовые, транспортно-коммуникативные, финансовые и информационные услуги, что определило интенсивное развитие в регионе процесса терциаризации, опережающего динамику третичной сферы.

Заключение

Целью социально-экономического развития является повышение благосостояния населения. Определяющая роль в этом процессе отводится модернизации хозяйственного комплекса, внедрению высокотехнологичных производств, повышению инвестиционной привлекательности региона, осуществлению комплекса мер, направленных на внедрение лучших практик взаимодействия бизнеса и власти. На сегодняшний день Амурская область развивается исключительно интенсивно под действием только экзогенных факторов (реализация на территории области крупных инвестиционных проектов). Действительность последнего десятилетия частично подтвердила факт бесперспективности расчета на внутрирегиональные источники роста экономики и разрешения социальных проблем. Обращая внимание на реальный сектор экономики, в силу ряда внешних и внутренних причин он оказался неспособным к налаживанию собственными силами конкурентоспособных производств, внедрению кардинальных инноваций, к развитию высокотехнологичных производств.

Низкая инвестиционная активность региональных резидентов в сочетании с реализацией федеральных проектов приводит к тому, что практически единственными игроками на инвестиционном поле остаются государственные корпорации, сетевые международные и отечественные компании, реализующие свои интересы по территориальной экспансии на региональную периферию. Важно учитывать, что реализация такой стратегии регионального развития оставляет за пределами государственного воздействия такие важнейшие декларируемые направления экономических преобразований, как модернизация и технологическое перевооружение действующих производств, развитие наукоемких высокотехнологичных видов деятельности. Практика показывает, что на региональной периферии расчет на развитие сектора «новой экономики» за счет инициатив частного предпринимательства не имеет под собой оснований. Это в полной мере относится и к малому бизнесу, инновационный потенциал которого в слаборазвитых регионах находится на низком уровне. Пока же можно констатировать, что позитивные сдвиги в экономике и социальной сфере регионов дополняются стагнацией и деградацией на большинстве предприятий реального сектора экономики регионов, что приводит к сохранению и углублению региональной асимметрии, сохранению и обострению экономических и социальных проблем.

Изменению ситуации могло бы способствовать стимулирование верификации производства на действующих предприятиях за счет заказов на соответствующие виды продукции.

[1] Амурский статистический ежегодник 2001: Стат. сб. Амурстат, Благовещенск, 2001. 377 с.

[2] Амурский статистический ежегодник 2001: Стат. сб. Амурстат, Благовещенск, 2001. 377 с.

[3] Амурский статистический ежегодник 2020: Стат. сб. Амурстат, Благовещенск, 2020. С. 131.

[4] Амурский статистический ежегодник 2020: Стат. сб. Амурстат, Благовещенск, 2020. С. 143

[5] Амурский статистический ежегодник 2020: Стат. сб. Амурстат, Благовещенск, 2020. С. 155.

[6] Амурский статистический ежегодник 2020: Стат. сб. Амурстат, Благовещенск, 2020. С. 165-167.

[7] Там же.

[8] Амурский статистический ежегодник 2020: Стат. сб. Амурстат, Благовещенск, 2020. С. 168.

References:

Aganbegyan A.G. (2019). Razvitie Dalnego Vostoka: natsionalnaya programma v kontekste natsionalnyh proektov [Development of the far east: a national program in the context of national projects]. Spatial Economics. 15 (3). 165-181. (in Russian). doi: 10.14530/se.2019.3.165-181 .

Autio E., Kenney M., Mustar P., Siegel D., Wright M. (2014). Entrepreneurial innovation: The importance of context Research Policy. 43 (7). 1097-1108. doi: 10.1016/j.respol.2014.01.015.

Baumol U.Dzh. (2013). Predprinimatelstvo: proizvodstvennoe, neproizvodstvennoe i destruktivnoe [Entrepreneurship: productive, non-productive and destructive]. Russian Management Journal. (2). 61-84. (in Russian).

Bazhutova E (2019). Teoreticheskie i metodologicheskie podkhody k issledovaniyu predprinimatelskoy aktivnosti [Theoretical and methodological approaches to the study of entrepreneurial activity]. Society and economics. (6). 19-34. (in Russian). doi: 10.31857/S020736760005420-1 .

Dyachenko V., Lazareva V. (2020). Regional Service Potential as a Factor of Attractiveness of Rural Settlements Far East Con. doi: 10.2991/aebmr.k.200312.347.

Dyachenko V.N. (2019). Sotsialnye aspekty transportnogo osvoeniya regiona [Social aspects of the transport development of the region] Khabarovsk: IEI DVO RAN. (in Russian).

Dyachenko V.N., Burlaev E.A. (2020). Territorialnaya mobilnost rabochey sily v usloviyakh realizatsii investitsionnyh proektov [Territorial mobility of the labor force in the context of the implementation of investment projects] Khabarovsk: IEI DVO RAN. (in Russian).

Dyachenko V.N., Lazareva V.V., Panova E.A. (2021). Razvitie neformalnoy zanyatosti v regione: faktory i problemy (na materialakh Amurskoy oblasti) [Development of informal employment in the region: factors and problems (based on the materials of the Amur region)]. Russian Journal of Labor Economics. 8 (2). 233-248. (in Russian). doi: 10.18334/et.8.2.111617 .

Edoho F.M. (2016). Entrepreneurship paradigm in the new millennium: A critique of public policy on entre-preneurship Journal of Entrepreneurship in Emerging Economies. 8 (2). 279-294. doi: 10.1108/JEEE-08-2015-0043.

Feldman M. Audretsch D. (1999). Innovation in Cities: Science-Based Diversity, Specialization and Localized Competition European Economic Review. 43 (2). 409-429.

Kirtsner I. (2001). Konkurentsiya i predprinimatelstvo [Competition and entrepreneurship] M.: YuNITI-DANA. (in Russian).

Kleymenov M.V. (2019). Predprinimatelskaya aktivnost molodezhi Sverdlovskoy oblasti [Entrepreneurial activity of the young people of Sverdlovsk region]. Sovremennoe obschestvo: voprosy teorii, metodologii, metody sotsialnyh issledovaniy. 1 116-121. (in Russian).

Ksanaeva M.B., Alikaeva M.V. (2013). Sovremennye tendentsii v razvitii malogo predprinimatelstva [Current trends in the development of small business]. Russian Journal of Entrepreneurship. 14 (4). 26-32. (in Russian).

Makarova M.V. (2012). Malyy biznes: zarubezhnyy opyt i uroki dlya sovremennoy modernizatsii ekonomiki RF [Small business: Foreign experience and lessons for modern modernization of the Russian economy] Moscow: Delo. (in Russian).

Minakir P.A., Prokapalo O.M. (2018). Dalnevostochnyy prioritet: investitsionno-institutsionalnye kombinatsii [Far East-priority: combinations of investment and institutes]. The Journal of the New Economic Association. (2). 146-155. (in Russian). doi: 10.31737/2221-2264-2018-38-2-7 .

Neffke F., Henning M., Boschma R. (2011). How do regions diversify over time? Industry relatedness and the development of new growth paths in regions Economic Geography. 87 (3). 237-265. doi: 10.1111/j.1944–8287.2011.01121.x.

Prokhorova V.V., Kobozeva E.M., Belyaeva E.V. (2019). Analiz predprinimatelskoy aktivnosti malogo i srednego biznesa v Rossii [Analysis of business activity of small and medium business in Russia]. The scientific bulletin of the Southern Institute of Management. (3(27)). 25-31. (in Russian). doi: 10.31775/2305-3100-2019-3-25-31 .

Shumpeter Y.A. (2007). Teoriya ekonomicheskogo razvitiya [Theory of economic development] Moscow: Direkt-Media. (in Russian).

Skufina T.P., Bazhutova E. (2019). Innovatsii gradoobrazuyushchikh predpriyatiy v proyavlenii predprinimatelskoy aktivnosti v usloviyakh Arktiki (na primere g. Kirovska Murmanskoy oblasti) [Innovations of city-forming enterprises in the manifestation of entrepreneurial activity in the Arctic (on the example of the city of Kirovsk, Murmansk region)]. Innovations. (3(245)). 77-85. (in Russian).

Skufina T.P., Bazhutova E.A., Samarina V.P. (2019). Predprinimatelskaya aktivnost v regionakh rossiyskoy Arktiki v sravnenii s obshcherossiyskoy situatsiey [Entrepreneurial activity in the russian arctic territories compared to the all-russian situation]. Arktika i Sever. (37). 51-68. (in Russian). doi: 10.17238/issn2221-2698.2019.37.51.

Suopajärvi L., Ejdemo Th., Klyuchnikova E., Korchak E., Nygaard V., Poelzer G.A. (2017). Social impacts of the «glocal» mining business: case studies from Northern Europe Mineral Economics. 30 (1). 31-39. doi: 10.1007/s13563-016-0092-5.

Votchel L.M., Vikulina V.V. (2020). Otsenka razvitiya predprinimatelskoy aktivnosti individa [Asessment of the development of entrepreneurial activity of an individual]. Journal of Economy and Entrepreneurship. (6(119)). 784-787. (in Russian). doi: 10.34925/EIP.2020.119.6.163 .

Zubets A.N. (2020). Predprinimatelskaya aktivnost naseleniya Rossii kak predposylka ekonomicheskogo rosta [Entrepreneurial activity of the Russian population as a prerequisite for economic growth]. Finansovye rynki i banki. (6). 32-35. (in Russian).

Страница обновлена: 26.04.2025 в 05:52:51

Russia

Russia