Modernization component of the regional economy in ensuring economic growth and innovative development

Shchepakin M.B.1

1 ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет», Russia

Download PDF | Downloads: 58 | Citations: 23

Journal paper

Russian Journal of Innovation Economics (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 10, Number 1 (January-March 2020)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=42676094

Cited: 23 by 07.12.2023

Abstract:

Structural modernization transformations at the level of backbone industries of the region’s manufacturing sector are acquiring the properties of a tool that can integrate the resources and capabilities of different market participants in the development and implementation of innovative solutions even in an unstable economy. The factors determining the stability of the restructuring in the region’s economy in the face of growing contradictions and disagreements between resource owners and creators of innovative solutions that form the middle class and ensure the stability of the functioning of the Russian socio-economic system are determined. It is substantiated that the multiplier effect of structural modernization in the region is obtained with the active inclusion of the innovative and cognitive resource in the development and implementation of marketing strategies by the subjects of system-forming industries. A model of the restructuring of the region’s economy on the basis of various types of modernization, which reflects the relationship of factors influencing this process, is presented.

Keywords: regional economy, production and industrial sphere, modernization, structural component, restructuring, small business, innovative and cognitive resource, sustainability of transformations, economic growth, innovative development

JEL-classification: O32, O33, O40, R11

Введение

Россия сталкивается с серьезными проблемами поддержания необходимой стабильности в экономике и обществе, которая должна обеспечиваться усилиями многих участников рыночных отношений, понимающих значимость инновационных изменений для регионов, субъектов предпринимательства и рядовых граждан. Российская реальность в ее отображении в социально-экономической сфере свидетельствует о затухании проводимых реформ, об их низкой эффективности и об их слабом влиянии на позитивные изменения в экономической и социальной жизни общества. Регионы не ощущают должной поддержки в своем развитии со стороны федерального центра, который отдает на «откуп» принятие решений по проведению серьезных преобразований по модернизации и реструктуризации производственной деятельности субъектам хозяйствования (предпринимательским структурам, органам регионального и муниципального управления). В обществе нарастает неудовлетворенность и разочарование у наиболее активной части населения в отношении действующей модели социально-правовых и экономических отношений между собственниками и государством, между бизнесом и работниками, между трудящимися и государством, а также между различными стратификационными классами, выступающими носителями своих интересов, не всегда отвечающих сложившимся нравственно-этическим нормам в российском обществе. Нестабильность экономического положения страны требует принятия системных решений в системообразующих сферах национальной экономики, а также в сфере законотворчества, архитектуры государственного и муниципального управления для выработки ресурсообеспеченной стратегии развития российского общества. Последняя предполагает изменение отношения органов государственной власти к решению проблемы модернизации и реструктуризации производственно-промышленной сферы на региональном и национальном уровнях.

Взгляд на происходящие в России преобразования со стороны Национального разведывательного совета США свидетельствуют о том, что до 2024 г., по их мнению, серьезных изменений в социально-экономическом развитии нашей страны ожидать не следует, так как они маловероятны [1, с. 19] (Nureev, Inshakova, Sorokozherdev, 2012, р. 19). Объясняется это слабостью среднего класса в российском обществе и его неспособностью влиять на происходящие процессы в экономической и социальной жизни общества. Вызовы глобальной конкуренции подкрепляются проявлением и действием нерешенных социальных и институциональных проблем в российской социально-экономической системе, которые в условиях нестабильности порождают накопление противоречий и разногласий в обществе, сдерживающих позитивные начинания наиболее активной части представителей предпринимательской сферы и социальных институтов.

Факторы и условия, определяющие характер структурных преобразований в экономике региона на основе инновационных изменений в условиях ее нестабильности

Бесперспективность экспортно-сырьевой модели развития России вынуждает государство перестраиваться в направлении накопления потенциала для перехода на инновационную модель развития. а он зависит от приоритетов, которые формирует правительство, и структуры власти разных уровней, в отношении представлений о том, как можно обеспечить экономический рост, нужные обществу темпы, а также повышение качества жизни граждан, воспринимающих все изменения через оценку формируемого в России социального вектора развития [2, c. 354] (Shchepakin, Gubin, 2019, р. 354). Выбор целевых ориентиров предполагает обозначение в разрабатываемых программах реструктуризации экономики и в стратегиях ее развития тех сфер деятельности и тех факторов, которые определяют потенциал возможностей национальной экономики перейти в новое системное качество, сохранив свое собственное «лицо» на мировой арене, не копируя чужой опыт в его неприемлемых для российской ментальности и идентичности формах и методах.

Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 г. рассматривается правительством в трех сценариях, которые могли бы быть реализованы в условиях объективного накопления нужного объема потенциала и грамотного вовлечения имеющихся и сформировавшихся в процессе преобразований ресурсов [3]. Основные показатели такого прогноза на период 2010–2030 гг. свидетельствует о следующих пропорциях возможных результатов реализации этих сценариев (табл.).

Таблица

Основные показатели прогноза социально-экономического развития РФ (среднегодовые темпы прироста, %)

|

Показатель

|

Вариант

сценария |

2021–2025

гг.

|

2026–2030

гг.

|

2013–2030

гг.

|

|

Валовой внутренний продукт

|

1

2 3 |

3,0

4,0 5,3 |

2,5

3,7 4,2 |

3,0–3,2

4,0–4,2 5,0–5,4 |

|

Промышленность

|

1

2 3 |

2,3

3,0 4,1 |

2,3

2,9 3,3 |

2,6

3,2 4,2 |

|

Инвестиции в основной

капитал

|

1

2 3 |

4,3

5,5 7,1 |

3,6

4,8 4,0 |

4,7

5,9 8,2 |

|

Реальная заработная плата

|

1

2 3 |

4,3

5,5 7,1 |

3,1

4,1 4,6 |

3,8

4,8 7,9 |

|

Оборот розничной торговли

|

1

2 3 |

3,3

4,4 6,1 |

2,3

4,2 4,5 |

3,6

4,6 6,0 |

Источник: составлено автором.

Представленные цифры свидетельствуют о том, что промышленность должна быть ориентирована на активизацию инновационно-инвестиционной компоненты роста из‑за исчерпания имеющихся технологических заделов в высоко- и среднетехнологичных отраслях экономики. Усиление же конкуренции на внутренних и внешних рынках сопровождается сокращением ценовых конкурентных преимуществ из‑за роста энергетических затрат и намечаемого опережающего роста заработной платы (хотя говорить о последнем утвердительно весьма сомнительно). Реальная картина нестабильного состояния экономики России свидетельствует о том, не утрачены определенные возможности для реализации первого консервативного сценария, который характеризуется умеренными долгосрочными темпами роста экономики на основе модернизации топливно-энергетического и сырьевого секторов экономии. Хотя это сценарий должен бы предусматривать модернизацию промышленной сферы в регионах и в России в целом. Первый сценарий сохраняет отставание в гражданских высоко- и среднетехнологичных секторах экономики. Проблема в том, что в промышленной сфере экономики не предусматривается перелома в отношении использования имеющегося отечественного инновационного задела в производственно-технологических новациях. Ориентация взята на модернизацию экономики на основе импортных технологий и накопленных знаний в зарубежных странах. Такая позиция обладает слабыми сторонами, и они проявляются в том, что существенным образом недоиспользуется российский человеческий капитал и ресурсный потенциал среднего класса и усиливается технологическая зависимость России от Запада. Ключевым фактором, сдерживающим возможность реализации пусть даже и не инновационного сценария развития, является недооценка интеллектуальных ресурсов, сформированных в России ее активным человекоцентричным звеном работников [4] (Shchepakin, Krivosheeva, 2015). Недооценка степени развития и сравнительных преимуществ российской науки и образования, достижений в наработанных ранее высоких технологиях (не используемых в необходимой мере в гражданских сферах экономики), усиливающийся дефицит квалифицированных рабочих инженерных кадров, инерционность в осуществлении модернизации транспортной и энергетической инфраструктуры, сдерживание предпринимательской и инвестиционной активности в осуществлении структурной модернизации промышленной сферы, а также низкая эффективность государственных институтов не создают необходимых предпосылок для перехода ко второму сценарию социально-экономического развития страны. а это значит, что не могут быть реализованы потенциальные возможности инвестиционного прорыва в инновационную область социально-экономического роста. Ослабление рубля и отсутствие масштабных производств для внутреннего обеспечения потребностей страны и ее граждан в товарах разного предназначения (потребительских и промышленных) не способствует приобретению тех свойств национальной экономикой, которые создают возможности для стабильного экономического роста и укрепления экономической безопасности страны. Ослабленное проявление регулятивно-управленческой функции органов государственной и муниципальной власти при нестабильном рынке и низком платежеспособном спросе потребителей порождают нарастание ресурсно-управленческого диссонанса и маркетингово-коммуникационного диссонанса [5, с. 173, 177]. Не создается мотиваций в стратификационных классах, которые определяют характер, масштаб и качество регулирующих и управляющих воздействий на развитие экономики регионов и страны в целом [6] (Shchepakin, 1996).

Подтверждением этому может служить следующая статистика: а) добыча и продажа нефти за границу и на территории страны оценивается ежегодно в 22 трлн рублей. Из них 4 трлн руб уходит на добычу, транспортировку и переработку, 9 трлн руб. уходит в налог государству, а остальные 8 трлн руб. оседают в западных банках, на которые перечисляются эти средства собственниками нефтяных и газовых компаний [7, c. 1] (Uglanov, 2019). Крайне низкая инвестиционная активность крупного отечественного бизнеса в системообразующих сферах национальной экономики и недостаточное государственное вмешательство в этот процесс не позволяют достичь нужных темпов экономического роста. С другой стороны, накопившиеся проблемы и противоречия во взаимоотношениях разных участников рынка, побуждает собственников вывозить капитал за границу и не использовать его для инвестиций в экономику России. В частности, в 2019 г. отток капитала из России вырос в 1,5 раза и составил 27,3 млрд долл., а в 2018 году вывоз капитала за границу определялся величиной в 63,3 млрд долл. В 2014 г. был самый большой отток капитала, оцениваемый в объеме 153 млрд долл., что соответствует 10 трлн руб. Это обстоятельство серьезным образом подрывает имидж отечественного инвестора и коренным образом меняет психологию и поведение зарубежного инвестора. В итоге негативного влияния этого фактора подрывается доверие к России как субъекту инвестиционных вложений. В результате этого сдерживаются процессы модернизации и реструктуризации системообразующих сфер экономики страны, и утрачивается российская идентичность как социального государства.

Интеллектуальные ресурсы формируют индекс развития человеческого потенциала, который трансформируется в реальные новации в разных сферах производственной деятельности субъектов. Интеллектуально-когнитивный потенциал работника в рамках инновационной парадигмы национального развития может создавать нужные регионам новации, вовлекая для этого науку и ее носителей для разработки программных и иных документов, изменяющих траектории развития отраслей и ослабляющих влияние накопившихся в обществе и бизнесе противоречий и конфликтов.

Создавая нужный для региона вектор социально-экономического роста, можно в ходе переговорных процессов с различными участниками рынка найти общие интересы и сформировать реальные стимулы для активизации предпринимательской и творческой деятельности социумов. Когнитивность работника − это то свойство работника, которое легко укладывается в форматы вновь создаваемых проектов и моделей управления маркетинговым поведением субъектов в условиях структурных и реструктуризационных изменений [8] (Shchepakin, 2020).

Действия властей и бизнеса должны порождать доверие потребителей, клиентов, инвесторов, которое повышает имидж инициатора любых инновационных изменений и укрепляет бренд товаропроизводителя как носителя потенциала структурных и иных модернизаций [9, с. 1370–1372] (Khandamova, 2019, р. 1370–1372). Интегративный потенциал промышленного комплекса региона формируется адаптационными изменениями в его экономике, затрагивающими широкий спектр вовлекаемых в этот процесс составляющих (продуктовую, производственно-технологическую, структурно-функциональную, организационную, маркетингово-коммуникационную, мотивационно-нравственную и социально-психологическую) [10, c. 271; 11] (Shchepakin, Gubin, Khandamova, 2019, р. 271; Shchepakin, Khandamova, Gubin, 2018). Ресурсы должны концентрироваться в фокусе производственно-технологических и институциональных изменений, обеспечиваемых соответствующим регулированием финансирования инновационной деятельности субъектов хозяйствования как ключевых фигур экономик любого уровня (регионального, муниципального, национального). Институциональное регулирование в механизме финансирования инновационной деятельности должно сопровождаться соотнесением вовлекаемых в процессы модернизационных и иных преобразований инвестиций и получаемых доходов от разработки и внедрения инноваций, способных снижать трансакционные издержки и создавать условия для социального роста на конкретных территориях. Инновационные процессы трансформации в тех или иных сферах деятельности должны сочетаться с институциональными преобразованиями. При этом не должна иметь место потеря социального капитала. Ведь «потеря стабильности в макроэкономических масштабах государства может привести к снижению уровня социального доверия между субъектами хозяйствования рынка, внедряющими инновации и осуществляющими инновационную деятельность» [12, c. 28, 29] (Fukuyama 2004, р. 28, 29).

Доверие обладает свойствами инструмента управления конкурентной позицией бизнеса на изменяющемся нестабильном рынке. Трудно представить, как бы выглядела современная экономическая жизнь, если бы не был обеспечен усилиями разных субъектов и структур минимальный уровень неформального доверия [12, c. 254] (Fukuyama, 2004, р. 254). Лауреат нобелевской премии по экономике Кеннет Эрроу утверждает, что доверие имеет очень важную ценность с прагматической точки зрения. «Доверие ‒ это своеобразная смазка общественного механизма. Оно крайне эффективно….. Это товар, у него есть реальная экономическая и практическая ценность; он повышает эффективность системы в целом, позволяет вам производить больше благ или чего-то другого, что вы считаете ценностью …» [13, c. 23] (Kenneth, 1974, р. 23). Если же нет доверия, тогда нет предпринимательской инициативы со стороны субъектов бизнеса и нет творческого приложения инновационной способности работников, которые ощущают на себе давление управляющих и регулирующих сигналов, спускаемых сверху теми, кто не ставит таких задач, как уменьшение проявлений недовольства людей от нерешаемых или «затушевываемых» противоречий, разногласий и конфликтов [14, с. 83, 84] (Shchepakin, Gubin, 2019, р. 83, 84). Вранье и доверие – это два разных полюса одного и того же инструмента управления «сознанием» социумов, идентифицирующих свое понимание происходящего в социальном устройстве общества и его реальном практическом отображении в создаваемых ими коммуникационных полях (индивидуальных, профессиональных, общественных). Преобладание одного из них над другим ‒ это преобладание или социально-профессиональной активности и инициативы, или же безразличия к происходящему со всеми вытекающими последствиями. В результате снижения доверия людей к реализуемым мерам, инициируемым на разных уровнях управления и регулирования и связанных с укреплением экономического положения работников и их морально-нравственного состояния, отчуждение субъектов и их работников от процессов модернизаций разных типов и масштабов обретает крайне негативную форму проявления безразличия и безответственности за то, что происходит в обществе. Управлять изменениями разного содержательного наполнения – это значит управлять взаимоотношениями людей [15, с. 9] (Adizes, 2016, р. 9) и их доверием к тому, что нужно менять и что нужно создавать.

Для решения проблемы завоевания выгодных рыночных позиций на отечественных и международных рынках при ограниченных ресурсных возможностях бизнеса на крупномасштабные проекты путь модернизационных преобразований и реструктуризации становится предпочтительным, поскольку широк диапазон возможностей наращивания различных потенциалов на основе модуляции коммуникационных воздействий на различных участников рыночного пространства. Эффективной может оказаться ориентация на перестройку производственных и технологических процессов на инновационной основе, или же совершенствование инструментария управления цепочками создания стоимостей, или же создание инновационных бизнес-моделей (БМ). Последнее может изменять конфигурацию и содержательное наполнение бизнес-процессов в соответствии с принимаемыми ими изменяющимися стратегиями. Переход к стратегии «умной специализации» усиливает значимость институциональной интегрированности процессов социально-технического развития в конкретных территориальных пространствах, функционирующих в рамках «явной мультискалярной концепции социально-технических территорий» [16, с. 367–370] (Coenen, Truffer, 2012, р. 367–370). а это означает, что модернизационные и реструктуризационные процессы будут затрагивать те сферы, которые существуют в рамках конкретных территорий и те, которые дают больше прибыли владельцам ресурсов. Пример, который очевиден. Разрушенные отрасли в 1990-гг. не включаются в процессы модернизации, поскольку требуют, с одной стороны, серьезных инвестиционных ресурсов, а с другой ‒ не создают быстрого прибавочного продукта и не позволяют рассчитывать на легкие прибыли владельцам ресурсов и капиталов. Например, это слабая поддержка промышленной сферы регионов, когда очевидным является достаточно простой способ зарабатывания денег, например, через увеличение масштабов продажи первичных ресурсов или же посредством строительства платных автодорог, создание крупных торговых сетей, регистрируемых в офшорах. Распутывание сложных многоуровневых географических отношений, затрагивающих интересы отдельных территорий, предполагает выявление главных акторов, которые могут определить направленность тех мер, которые будут урегулировать сложные модели взаимодействий [17] (Hodson, Marvin, 2010) и способствовать упорядочению поведения субъектов, направленного на создание условий для обретения системой устойчивого равновесия. Этими акторами могут выступать и субъекты промышленной сферы и непромышленного сегмента экономики региона.

Интересы территорий и интересы собственников рознятся в той мере, в какой снижающийся доход за счет долгосрочных инвестиций не позволяет формировать инновационную экономику в большей части сфер в границах конкретных регионов. Тогда на первый план выдвигаются те проекты, которые могут характеризовать бизнес как прогрессивный, но он формируется не в тиши научных лабораторий и научно-исследовательских центров, а на публичных маркетингово-комуникационных площадках, несущих в себе новые идеи создания и продвижения коммерчески выгодных бизнес-моделей, не всегда отвечающих интересам рядового потребителя, но всегда нацеленного на его «карман» для вовлечения его в массовое и увеличивающееся потребление тех или иных товаров и услуг. И на этом этапе возникает еще одно противоречие, которое тормозит развитие промышленно-производственной сферы и подталкивает бизнес к продаже всего того, что создано уже кем-то, но еще не нашло своего массового и целевого потребителя.

Определение возможностей для модернизационных преобразований действующих маркетингово-коммуникационных «конструкций» может формироваться в рамках тех представлений, которые западный бизнес вкладывает в понятие «инновационная экономика». Даже обладая огромным потенциалом для производства высокотехнологичной продукции, западные компании (например, такие как Agfa, Lehman Brothers, Motorola, Nokia, Kodak, Grundig, DEC, American Airlines, Takefuji, Nriumph) утрачивают на разных этапах своего развития конкурентные преимущества из‑за неумения создавать инновационные бизнес-модели [18, с. 15, 16] (Gassman, 2016, р. 15, 16). Но российской экономикой еще не пройден этап модернизационных и реструктуризационных преобразований в промышленной сфере, где важнейшим звеном являются инновационные продукты, конкурентоспособные на мировом рынке. а уже следующим этапом может быть и формирование перспективных инновационных бизнес-моделей. а на этапе трансформации коммуникационных полей взаимодействующих акторов региональных и национальных рынков в результате усиления конкурентного давления Запада бизнес-модели могут стать более важными для собственников капиталов, чем создаваемые инновационные продукты [19, с. 5] (Shchepakin, Khmelnitskaya, Shinkevich, 2018, р. 5). Именно такое понимание значимости бизнес-моделей вытекает из представлений об их экономической природе, выявленной в процессе научной дискуссии учеными западных школ ‒ Kaplan [20] (Kaplan, 2012); Osterwalder, Pigneur [21] (Osterwalder, Pigneur, 2010); Jonson et al. [22] (Dzhonson, Kristensen, Kagermann, 2009); Magretta [23] (Magretta, 2002); Shafer et al. [24] (Shafer, Smith, Linder, 2005), Afuah [25] (Afuah, 2014). Однако российская ментальность и характер внутреннего образа российского человека, отличаясь от западного, диктует иные представления о мотивационно-поведенческих реакциях работников, которые имеют иные свойства духовных и нравственных основ.

Системный анализ внутренней среды предприятия как основного звена региональной экономики свидетельствует о том, что интеграция потоков разных ресурсов (материальных, финансовых, трудовых, информационных, коммуникационных, поведенческих и иных) может порождать относительно устойчивую многослойную структуру внутреннего пространства предприятия. Это вытекает из интеграционной теории предприятия, которая предполагает построение своеобразной стратификационной пирамиды, отражающей набор качественно различных составляющих внутрифирменного пространства [26, c. 129–130] (Kleyner, 2004, р. 129–130). И в этой пирамиде медленно меняющими компонентами являются ментальные особенности участников отношений, культурные особенности внутрифирменной среды, институциональные особенности предприятий. Быстро меняющимися составляющими этой пирамиды являются когнитивные механизмы, организационно-управленческие и технологические особенности, внешние поведенческие паттерны и собственно опыт функционирования бизнеса. Эта конструкция имеет прямую аналогию с тем, что и как выстраивается в региональной экономике (например, при моделировании связей и выработке программ модернизации и реструктуризации). В «культурном» слое сохраняются и воспроизводятся образцы [27] (Parsons, 1998) тех или иных устойчивых норм, правил, традиций, форматов маркетингового и иного поведения. Институциональный компонент региональной экономики очень чувствителен к формальным и неформальным нормам, к видению работниками управления (и его структур) реакций и действий руководства на спускаемые сверху регулирующие и иные воздействия. а это формирует тот базис восприятия субъективизированной сущности происходящего, определяющий активность со стороны управленческой элиты или их сдержанность в отношении реализации инновационных начинаний и разработок разного предназначения. Ментально-институциональный фундамент региональной экономики определяет характер и направленность усилий органов власти в отношении выбора «матриц» структурных модернизаций и иных реструктуризационных преобразований. То ли это мелкие и незначительные изменения в производственной платформе экономики региона, то ли это поддержка новых бизнес-моделей функционирования предпринимательства, то ли это выбор пути в направлении принципиальной трансформации системообразующих сфер для накопления потенциала роста.

Хотя эмпирические исследования свидетельствуют о том, что новаторские бизнес-модели дают возможность получать на 6–8 % больше прибыли, чем усовершенствуемые продукты и процессы. Но для этого нужно пройти свой путь отечественного реструктурирования системообразующих сфер деятельности и встать на новую маркетингово-коммуникационную платформу построения инновационных бизнес-моделей, отвечающих интересам не только собственников, но и потребителей и обычных граждан, способных ощутить их достоинства через наращивание социально-нравственных благ в обществе в интересах рядового человека. а непонимание бизнес-моделей [28, с. 192, 193] (Teece, 2010, р. 192, 193) чаще всего присутствует в представлениях бизнеса и потребителя. Связано это с нашим иным представлением о рынке, об отношениях между его участниками. Важнейшим условием построения таких моделей должно оставаться стремление к укреплению социально-экономического вектора развития общества и к повышению благополучия его граждан. а отставание отечественных промышленных предприятий от аналогичных западных компаний связано и с размерами зарубежных товаропроизводителей, и с затратами на научно-технические и конструкторские разработки, и с креативными решениями в области дизайна предлагаемой рынку продукции (товаров) и т.п. [29, c. 208] (Mishulin, Taranukhin, 2016, р. 208). В условиях интенсивного научно-технического прогресса организационно-управленческие инновации могут рассматриваться как системный элемент, обретающий статус системобразующего, поскольку на разных уровнях (субъектном, на уровне отраслей и региона) может обеспечить целостность и устойчивость развития субъектов, при этом способствовать в условиях нестабильности их самосохранению [30, c. 172] (Mishulin, Styagun, 2012, р. 172).

Инновационный фактор оказывает значимое влияние на рост ВВП. И если в период с 2010 г. по 2014 г. он обеспечивал 1,1 % ежегодного прироста ВВП страны, то для достижения стратегических целей развития России даже по первому сценарию его вклад в увеличение ВВП на душу населения к 2025 г. должен увеличиться в 1,5 раза. Он должен давать прирост ВВП в 4,0 % ежегодно. а это может составить в стоимостном выражении ориентировочно 3,5- 6,0 трлн руб. [31, c. 110] (Kaminskaya, 2019, р. 110). Проблема в том, что отток отечественных инвестиционных ресурсов из национальной экономики, не может способствовать накоплению необходимого финансового потенциала для серьезных модернизационных изменений в отраслях экономики регионов.

Так, в 2018 г. сумма невозвращенных из‑за рубежа и незаконного выведенных из России денежных средств составила 370 млрд руб. [32]. Если бы эти активы были вложены в отечественную экономику, то они могли бы увеличить объемы производства и доходы бюджета от налогов, которые можно было бы направить на структурную модернизацию, развитие производственной инфраструктуры и социальные программы. Вместо этого их большая часть идет на покупку зарубежных активов, в том числе замков, вилл, яхт и т.п. [33]. На процессы столь важных преобразований в сфере производства не идут и накопленные средства фонда национального благосостояния (ФНБ). На 1.11.2019 г. объем этого фонда оценивается в размере 124,46 млрд долл. (7,95 трлн руб., что соответствует 7,3 % от ВВП) [34].

Нестабильная экономика порождает необходимость учета целого ряда факторов, которые влияют на процессы функционирования и развития субъектов, комплексов и отраслей в регионах, а также на выбор ими маркетинговых стратегий и бизнес-моделей [35; 36, с. 1716–1718] (Kleyner, 2008; Shchepakin, Gubin, 2019, р. 1716–1718) для выработки ориентиров на перспективу и на текущий момент. Условия же, определяющие характер преобразований, обозначают то внутреннее состояние субъектов и их работников, которое должно приниматься во внимание при разработке конкретных мер, проектов, программ и при выработке ими конкретного маркетингового поведения. а это поведение зависит и от «настроений» человекоцентричного ресурса, и от доверия трудящегося человека к государству, власти, бизнесу и их непосредственным начальникам, и от состояния ресурсов, формируемых экономикой знаний. Интегрируя инновационно-когнитивный ресурс в систему «треугольника» (образование, наука и общность интересов), можно создать реальные условия для достижения в ходе реструктуризации нужного порога устойчивости. И тогда структурная составляющая в экономике региона будет нацелена на изменения в системообразующих отраслях. Она будет ориентирована на те сферы, где может появиться и новый продукт и новые технологии и сформироваться новое системное качество развития регионального развития. Именно структурный компонент модернизационных преобразований на уровне системообразующих отраслей промышленности региона создает целостность интегрируемых усилий заинтересованных участников отношений и формирует потенциал для получения синергетического эффекта от реализации инновационных моделей и циклов в сфере производства и реализации продукции (товаров и услуг). Но без поддержки этих преобразований управленческими и регулирующими воздействиями государства обеспечить прорыва в экономическом росте не удастся [37] (Khandamova, Shchepakin, 2011). Необходимо интегративные ресурсы и возможности встраивать в модель управления маркетинговым поведением субъектов на принципах обеспечения рациональности, достижения требуемой маркетинговой ценности и получения мультипликативного эффекта при осуществлении разноуровневых коммуникаций [46] (Shchepakin, Khandamova, Bzhennikova,Tolmacheva, Bazhenov, 2018).

Нестабильность или «шаткость» равновесия любой экономической системы (субъекта, локального хозяйственного образования, отрасли, региона и т.п.) появляется всегда, когда у нее нет фокуса на концентрацию усилий в направлении установленного ориентира, который предполагает интеграцию ресурсов, мотиваций, возможностей и нравственно-этического капитала в интересах обретения устойчивости в развитии и наращивания ее конкурентоспособности в занимаемой нише маркетингового экономического пространства. Модернизационные изменения различного масштаба и характера на разных уровнях (субъектном, отраслевом, региональном и др.) должны стать реперной точкой, на которую будут ориентированы действия и усилия для эффективного срабатывания механизма управления структурной модернизацией региона [38, c. 895] (Shchepakin, Gubin, 2019, р. 895). Модернизация системообразующих сфер экономики напрямую связана с разрешением противоречий разного масштаба и характера [2] (Shchepakin, Gubin, 2019), сдерживающих установление сбалансированных договоренностей между противостоящими сторонами и снижающих доверие к власти, бизнесу и государству [39, 40] (Drobot, Makarov, Nekrasova, Kadilnikova, 2019; Shchepakin, Khandamova, Ivakh, Fedin, 2017).

Проблемные области в нестабильной экономике трудно трансформировать в традиционные количественные формальные модели из‑за неопределенности, описания ситуаций на качественном уровне, неоднозначности решений поставленных проблем. Важнейшим фактором, который может повлиять на успешную реализуемость государственной политики в области формирования механизмов управления различными сферами развития общества (и прежде всего системообразующими отраслями), является ориентация на устойчивое и безопасное государственное управление, а также освоение социально значимых ценностей в рамках конкретно обозначенного социально-экономического вектора развития [41, с. 329; 42] (Koptyug, Matrosov, Levashov, 2000, р. 329; Shchepakin M.B., 2019). Эффективное управление предполагает учет угроз негативного влияния теневых структур на социально-экономические процессы, а также предусматривает синтез компенсационных воздействий в виде ресурсной декомпенсации [43] (Shchepakin, Erok, Ivakh, 2016) в управлении субъектами регионов для обеспечения рационального использования имеющихся ресурсов и имеющихся потенциалов разного происхождения у разных субъектов отношений (бизнеса, работников, структур власти и т.п.) для обеспечения экономической безопасности развития и существования системы [44] (Shchepakin, 2019). Анализ может проводиться с учетом построения различных сценариев развития нестабильной экономики с использованием графовых моделей [41, с. 333–340] (Koptyug, Matrosov, Levashov, 2000, р. 333–340). В частности, структура системы моделей развития региона предусматривает использование технологий моделирования и поиска решений. Они включаются как инструмент выхода из состояния нестабильности экономики и перехода к устойчивому росту. Для этого используются методы математического моделирования, системного анализа, теории управления, искусственного интеллекта в условиях многокритериальности, конфликта интересов и нарастания противоречий внутри системы, неточности исходной информации и большого массива структурных возмущений и модуляционных колебаний в направляемых агентами рынка сообщениях к целевым аудиториям. Агрегированные модели региона (природно-производственная, эконометрическая модель непроизводственной сферы, демографическая, модель финансовой системы региона, модель научно-технического прогресса) формируют модели межтерриториального и иерархического взаимодействия. Последние учитывают влияние частных моделей (например, моделей предприятий, моделей здоровья населения, моделей динамики леса и др.), формируемых на отраслевом уровне органами федерального управления. На наш взгляд, модели предприятий и природно-производственные модели влияют на ту совокупность проблем, которые порождают конфликты, противоречия и разногласия между собственниками и работниками, между государством и бизнесом, между обществом и государством.

В рамках системной циклической модели показателями устойчивости экономики могут считаться длительность межкризисного периода и глубина тех кризисов, которые вызваны противоречиями и разногласиями разного характера и уровня [45, c. 37–39] (Kleyner, Kachalov, Shchepakin, Krivosheeva i dr., 2016, р. 37–39). Но масштабность противоречий зависит от чиновничьего аппарата государства и их желания ослаблять (в рамках их компетенций и полномочий) возникающие циклические процессы кризисных и подобных им явлений. Экономика региона предполагает формирование интегративного потенциала его промышленных комплексов, которые должны формироваться и корректироваться с учетом влияния фактора «экономико-управленческая идентичность реструктуризации», отражающей новые свойства экономической природы модернизации и реструктуризации как основы для позитивных преобразований в экономической и социальной жизни территорий [10, c. 272] (Shchepakin, Gubin, Khandamova, 2019, р. 272).

Существенный разрыв в материально-финансовых возможностях и ментальных представлениях о российской жизни стратификационной элиты и низших классов ведет к утрате реального «образа» жизни россиянина, к потере чувства сопереживания за происходящее в обществе в силу их отдаленности от интересов рядового человека и постоянного обращения в мыслях и действиях к обустройству своей жизни на Западе. Элитой российского общества «измеряются» и «взвешиваются» лишь те процессы, которые происходят за пределами России или же связаны с проблемами макроэкономики. Они не «спускаются» до интересов рядового человека, до его понимания тягот текущей жизни.

Факторы, которые должны учитываться для придания структурной модернизации промышленности свойств инструмента по формированию предпосылок для экономического роста и инновационных изменений в российской социально-экономической системе [47] (Shchepakin, Khandamova, Gubin, 2020), могут изменить спектр возможностей бизнеса для ослабления влияния негативных процессов и явлений в нестабильном экономическом пространстве России. Но для этого необходимо «гасить» кризисные процессы в РФ, сдерживающие преобразования модернизационного и реструктуризационного характера из‑за нерешенных противоречий и разногласий (в частности, отчетливо просматриваемых в результате пенсионной реформы, повышения ставки НДС, двойного увеличения тарифов в ЖКХ, прогнозируемого роста в 2020 г. инфляции до 4,3 %, отсутствия в необходимого для масштабов страны количества инновационных производственных мощностей и др.). Все это тормозит рост экономики и развитие страны. Хотя Президент В. Путин дал чиновникам задание заняться поддержкой населения и решением их проблем. а это, к сожалению, не исполняется.

Поддержать экономику сможет рост бюджетных расходов, а также восстановление частного потребления и внешнего спроса (таково мнение аналитиков Fitch). Это позволит обеспечить рост экономики на 1,2 % в 2019 г. «Динамика [роста экономики] нас удовлетворить не может. Необходимо сделать так, чтобы экономический рост был более устойчивым и более динамичным», – такую оценку дал Президент России Владимир Путин, обратив внимание на медленный рост реальных доходов людей [48].

Для зарабатывания средств на жизнь нужна активность людей в создании собственного бизнеса и в создании новых рабочих мест. Если в 2016 г. в РФ было 269 тыс. малых предприятий, то к концу 2018 г. их осталось 251 тыс. Только в прошлом году их число убавилось на 6 %. Если 12 лет назад доля госсектора в экономике была менее 25 %,то сейчас она превысила половину. При этом не произошло серьезных изменений в структурных составляющих экономики. Еще пример. В США 29 млн компаний, из которых 98 % − малый и средний бизнес. По доле в ВВП на них приходится 45 %. Более 28 млн чел. – это предприниматели, открывшие свое собственное дело: это каждый шестой из трудоспособного населения. 23,8 млн чел. в США – самозанятые. В США малый бизнес дает половину рабочих мест и обеспечивает одну треть экспорта. В Европе доля малого бизнеса выше. В Германии он дает 54 % ВВП и создает 63 % рабочих мест. В Германии 2,46 млн предпринимателей дают работу 28,95 млн чел. Экономически активное население в Германии оценивается в 43 млн чел. В мире крупный бизнес дает 42 % ВВП, а малый бизнес – 58 % [49] (Uglanov, 2019). В Италии больше всех мелких предпринимателей, которые обеспечивают 68 % ВВП и 80 % рабочих мест. В Российской экономике доля малых и средних предприятий (МСП) составила 21,9 % против 54 % в Германии и 45 % в США. Количество работающих в малых и средних компаниях составило 19 млн чел. Доля же предпринимателей в России от числа населения не превышает 3 %. На всю Россию всего 20 тыс. средних компаний и 264 тыс. – малых.

И чем меньше будет малых предприятий и чем дольше не будут происходить изменения в производственной сфере промышленности, тем увереннее будут расти проценты обеспокоенности граждан социальной несправедливостью, разделяющей общество на антагонистические классы. Закрепляет такое неблагоприятное положение в сфере промышленности ситуация, складывающаяся ситуация в непроизводственной сфере. Например, торговые сети, функционирующие в российской экономике в большей своей части принадлежат иностранным компаниям, и доходы от продаваемой ими продукции поступают на счета западных банков и их зарубежным собственникам. Вытеснение товаров отечественного производителя или же их приобретение по низким ценам крупными сетевыми структурами для реализации продукции в разных потребительских сегментах отечественного рынка ухудшает положение отдельных отраслей промышленной сферы как сопряженных со сферой розничной торговли в крупных торговых сетях. Торговые сети на основе иностранного и отечественного капитала, зарегистрированные в западных банках, отрицательно влияют на структурные изменения в промышленной сфере, на инновационную активность предпринимателей малого и среднего бизнеса и сдерживают их количественный рост, поскольку резко ужесточают условия конкуренции и создают условия для неконкурентоспособности отечественной продукции.

Список торговых сетей, работающих на территории России, и являющихся собственностью иностранных граждан или же зарегистрированных в офшорных зонах и на территории западных стран, достаточно широк. Например, ООО «Лента» зарегистрирована на Британских Виргинских островах (41,3 % акций принадлежит зарубежным акционерам). Сетью магазинов «О’кей» владеет люксембургская компания O’key Group (со 100 % капиталом). Российский агропромышленный холдинг «Мираторг», имеющий дочернюю компанию «Agromir Ltd.», базируется на Кипре. Крупнейшие продуктовые сети «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель» и «Перекрёсток Экспресс» принадлежат крупной компании X5 Retail Group (капитализация компании 10,4 млрд долл., зарегистрирована в Нидерландах). Сетью магазинов одежды (таких как Massimo Dutti, Pull and Bear, Oysho, Zara Home, Uterqüe, Stradivarius, Lefties и Bershka) полностью владеет испанская компания Inditex. Один из популярных мебельных магазинов на российском рынке «IKEA» принадлежит нидерландскому фонду Stichting INGKA Foundation. В компании МТС 46,5 % акций принадлежит иностранным гражданам. Сеть магазинов «Магнит» зарегистрирована в Кипрском офшоре Lavreno Ltd. Сеть магазинов «Метро» принадлежит компании MetroCash&Carry» (Германия), сеть магазинов для строительства и ремонта «Леруа Мерлен» зарегистрирована во Франции.

В России зарегистрировано 239 компаний из 500 (47,8 %). За рубежом зарегистрированы 183 частные компании, а 38 компаний − в иностранных юрисдикциях через «компании-оболочки» (например, Yandex N.V., United Company RUSAL). Не раскрыли свою юрисдикцию 40 компаний. Таким образом, соотношение компаний, зарегистрированных за границей к числу компаний, зарегистрированных в России, выглядит в пропорции 222 к 152 [50]. Принадлежность крупных торговых сетей, продающих в большей мере продукцию иностранных производителей, приводит к жесткой конкуренции на рынках потребительских товаров отечественного производства, все больше вытесняя российский малый бизнес из сферы торговли и разрушая сформированную структуру национальной розничной торговой сети. Государство не вмешивается в эти процессы, не вносит своих регулирующих и управляющих воздействий в укрепление позиций отечественных предпринимателей, а с легкостью идет на передачу целой отрасли в ведение иностранных компаний и их ближайших контрагентов. Это отрицательно сказывается на модернизационных процессах в производственно-промышленной сфере, не имеющей своей опоры в структурах среднего и малого бизнеса.

Модернизационная составляющая экономики региона в решении проблем устойчивого развития общества

Рассматривая весь спектр возникающих вопросов при выработке моделей поведения бизнеса в нестабильной рыночной среде, невольно возникает потребность в рациональном государственном управлении и регулировании процессами преобразований. Для этого нужно четко представлять взаимозависимость реструктуризационных и модернизационных изменений в разных их составляющих от внутреннего состояния элементов социально-экономической системы (на уровне субъектов, на уровне комплексов, на уровне отраслей, а также на уровне регионов и страны в целом).

Инновации как основа модернизационных изменений (в производственных звеньях и в структурных пропорциях между отраслями) должны быть связаны с системообразованием различного уровня и должны быть нацелены на реструктуризацию промышленно-производственной сферы как важнейшего источника создания конкурентообеспеченного статуса российской экономики. Экономический рост через накопление и использование инновационного потенциала работников может быть обеспечен факторами разного характера и соотноситься со стержневым индикатором, отражающим влияние этих факторов в пропорциях задаваемых индикативных значений для базовых условий и при переходе к инновационной экономике.

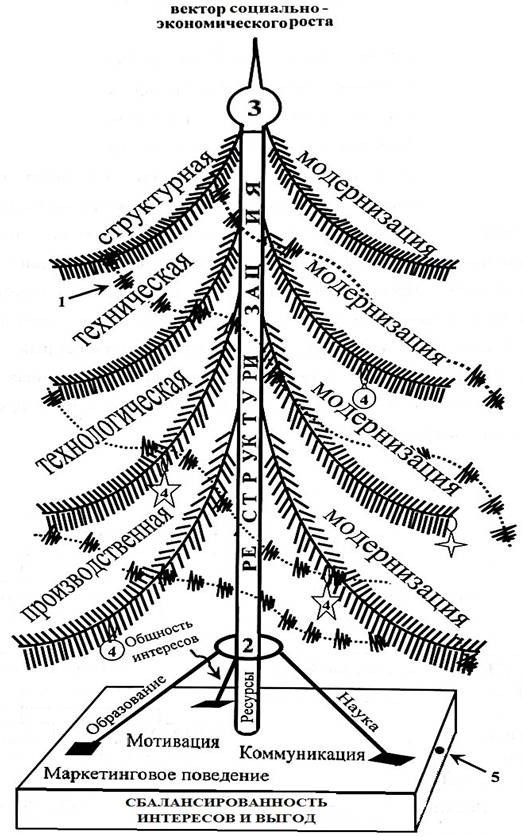

Человек и работник как носитель инновационно-когнитивного ресурса, обладающего свойствами креативного инструмента преобразовательных процессов во всех сферах жизнедеятельности общества формирует устойчивость той конструкции, которая может быть представлена в виде реструктуризационной «елочки». Она способна «освещать» определенное пространство с нужной интенсивностью и цветностью, сохраняя при этом свою устойчивость благодаря тому «креплению», которое удерживает ее в нужном положении.

Держится эта «елочка» усилиями людей, работающих и создающих новации (продуктовые, технологические, организационные, маркетинговые, коммуникационные и др.). Но без необходимого для этого образования, без развивающейся науки, без общности интересов субъектов (в том числе собственно работников) на сотрудничество и обеспечение социальной справедливости во всех проявлениях жизни общества удержать эту конструкцию не получится. И в этом процессе нужна активная поддержка и контроль за принимаемыми решениями на разных уровнях управления, а также за совершаемыми действиями различных участников рынка со стороны государства.

На рисунке 1 представлена такая реструктуризационная «елочка», в которой самоукрепляющаяся реструктуризация отображает взаимосвязь модернизаций разных уровней: производственной, технологической, технической, организационно-управленческой и структурной в их иерархическом воплощении во благо экономического роста в регионе и во благо социального процветания. Составляющие этой елочки удерживаются имеющимися ресурсами, которые интегрируются людьми, обладающими предпринимательской активностью, творческой инициативой, мотивационной и коммуникационной проницаемостью на инновационные изменения [51] (Shchepakin, Gubin, Khandamova, 2019), а также определенным накопленным социально-нравственным капиталом.

Они во взаимосвязи способны обеспечивать достижение (получение) тех или иных социальных завоеваний на каждом этапе реализуемых преобразований, воплощающих инновационные идеи и замыслы в виде конкретных продуктов (товаров, услуг и иных благ), распределяемых между всеми членами общества на принципах социальной ответственности и справедливости. В результате этого выстраивается рациональное маркетинговое поведение всех участников взаимодействий (государства, бизнеса, общества, работников и иных социальных институтов), позволяющее достигать сбалансированности интересов всех сторон на каждом этапе социально-экономического роста.

Рисунок. Реструктуризационная «елочка» экономического роста

Обозначения: 1 – организационно-управленческая модернизация; 2 – люди; 3 – государственное управление и регулирование; 4 – социальные завоевания;

5 – субъекты рынка.

Источник: составлено автором.

Организационно-управленческая модернизация, охватывающая все составляющие региональной экономики и ее субъектов, связывает ресурсы, усилия и возможности в обозначаемом фокусе социально-экономического развития, способствуя преумножению числа возрастающих субъектов предпринимательства (и прежде всего малого и среднего) и ограничению власти крупных компаний, крупных собственников ресурсов и капиталов. Государственное управление процессом демонополизации влияния крупных собственников может явиться тем важнейшим условием, которое будет способствовать накоплению потенциала для экономического и социального роста в российском обществе. Устойчивое развитие общества обеспечивается изменениями внутреннего состояния элементов системы на всех ее уровнях (наноуровне, микроуровне, мезоуровне и макроуровне). Регион как ключевое звено национальной экономики в большей мере ощущает требования общества и государства. Экономика региона должна в первую очередь реагировать на новые вызовы рынка (внешнего и внутреннего), на изменяющиеся требования потребителя и рядовых агентов маркетингового пространства, на колеблющееся внутреннее состояние его субъектов и работающего человека. Решение проблем внутри экономик регионов, с одной стороны, − источник для снятия социальной напряженности в обществе и ослабления влияния внутреннего дискомфорта в выстраиваемых коммуникациях между рыночными и иными агентами, а с другой − источник для формирования инновационного потенциала ощутимого социально-экономического «скачка» в развитии российского общества и в укреплении конкурентных позиций экономик регионов.

Заключение

1. Инновационное развитие России определяется характером и масштабом преобразований разного характера (модернизационных, реструктуризационных иных) на уровне региональных образований и их субъектов. Нерешенность целого ряда проблем, связанных с несовпадением интересов государства и бизнеса, бизнеса и работников, стратификационных классов между собой, а также накопление противоречий и разногласий в нестабильно развивающейся национальной социально-экономической системе становятся тормозом в развитии страны, ориентированной на инновационный прорыв для наращивания темпов экономического роста и повышения конкурентоспособности отечественного товаропроизводителя и экономики России в целом.

2. Инновационно-когнитивный ресурс работников субъектов промышленной сферы обретает свойства инструмента создания предпосылок для экономического роста и инновационного развития экономики региона, аккумулирующего внутреннюю энергию человекоцентричного компонента этого ресурса в направлении разработки и реализации инновационных производственно-технологических и маркетингово-коммуникационных решений разного масштаба и уровня.

3. Структурный компонент модернизационных преобразований на уровне системообразующих отраслей промышленности региона предусматривает следующее: а) формирование целостности взаимосвязанных между собой усилий участников отношений, заинтересованных в рациональных и конструктивных изменениях в разных их составляющих; б) обеспечение рациональной проницаемости управленческих воздействий государства, бизнеса и обществ для получения синергетического эффекта от разработки и реализации инновационных моделей бизнеса на качественно новых производственно-технологических платформах, выстраиваемых в различных отраслях экономики в условиях нестабильности экономического развития.

4. Факторы и условия, определяющие характер структурных модернизационных и иных преобразований, должны быть адаптированы к условиям внутреннего состояния бизнеса и общества. Они должны быть настроены на активизацию внутренних резервов человеческого ресурса, который может стать драйвером позитивного поступательного движения экономики страны и ее регионов только в том случае, если будет принято и усвоено понимание того социально-экономического вектора, который не только декларативно обозначается, но и последовательно реализуется в социально-экономической жизни российского общества. Существует прямая взаимосвязь между внутренним состоянием предпринимательской сферы и социально-экономическими завоеваниями в национальном социуме.

5. Мультипликативность получаемого результата от структурной модернизации в регионе обеспечивается в процессе разработки и реализации маркетинговых стратегий субъектами системообразующих сфер (и прежде всего промышленности) посредством построения антикризисных компонентов, интегрируемых в инновационные циклы при реинжиниринге бизнес-процессов в разрезе субъектов и отраслей экономики региона. Синергетический подход к коммуникациям в условиях реально обозначенного (а не декларируемого) социально-экономического вектора роста может быть реализован при моделировании сценариев устойчивого развития субъектов промышленной сферы в региональной экономике посредством активизации инновационной способности трудового ресурса в модернизационные преобразования разного характера. Реализуемый в правильном направлении инновационно-когнитивный потенциал человекоцентричного ресурса способен содействовать ослаблению проявления нестабильности во всех сферах жизнедеятельности общества.

6. Нестабильность равновесия любой экономической системы (субъекта, локального хозяйственного образования, отрасли, региона и т.п.) является следствием отсутствия фокуса на интеграцию усилий заинтересованных в инновационных преобразованиях субъектов в направлении установленного ориентира, предусматривающего концентрацию ресурсов разного предназначения (в том числе мотиваций, коммуникаций и поведенческой адаптации), а также вовлечение в модернизационные преобразования нравственно-этического капитала для обретения этой системой устойчивости в развитии и наращивании конкурентоспособности в изменяющемся рыночном окружении.

7. Предложена модель взаимосвязей модернизаций разных уровней и типов (производственной, технологической, технической, организационно-управленческой и структурной) в их иерархическом воплощении в виде реструктуризационной «елочки», представляющей собой образ тех связей, которые должны присутствовать в экономической системе любого уровня (субъектном, отраслевом, региональном и т.п.) для того, чтобы формировать реальные предпосылки для социально-экономического роста в регионе и достижения сбалансированности интересов и выгод всех взаимодействующих сторон (государства, бизнеса, работника и общества). Социальное процветание может прирастать тогда, когда социальные завоевания сопровождают процессы модернизации на всех уровнях и этапах ее изменений, когда человек в полной мере осознает свою причастность к происходящему социально-экономическому прогрессу.

8.

References:

Adizes I. (2016). Upravlyaya izmeneniya. Kak effektivno upravlyat izmepneniyami v obshchestve, biznese i lichnoy zhizni / Itskhak Kalderon Adizes; per. s angl. V. Kuzina. – 3-e izd [Driving the change. How to manage the changes in society, business, and personal life effectively / Isaac Calderon Adizes; translated from English by V. Cousin. – 3rd ed.] (in Russian).

Afuah A. (2014). Business Model Innovation: Concepts, Analysis, and Cases

Coenen L., Truffer B. (2012). Places and spaces of sustainability transitions: geo-graphical contributions to an emerging research and policy Field European Plan-ning Studies. 20 (3). 367-374.

Drobot E.V., Makarov I.N., Nekrasova E.A., Kadilnikova L.V. (2019). Sistemy interesov i protivorechiy uchastnikov gosudarstvenno-chastnogo partnerstva [System of interests and conflicts of participants of state-private partnership]. Journal of International Economic Affairs. 9 (3). 2051-2060. (in Russian). doi: 10.18334/eo.9.3.40925 .

Dzhonson M., Kristensen K., Kagermann Kh. (2009). Obnovlenie biznes-modeli [Update the business model]. Harvard Business Review. (март). 63-72. (in Russian).

Fukuyama F. (2004). Doverie: sotsialnye dobrodeteli i put k protsvetaniyu [Trust: the social virtues and the path to prosperity] Moskva : OOO «Izdatelstvo AST»: ZAO NPP «Ermak». (in Russian).

Gassman O. (2016). Biznes-modeli: 55 luchshikh shablonov / Oliver Gassman, Karolin Frankenberger, Mikaela Shik / Per. s angl [Business models: 55 best templates / Oliver Gassman, Karolin Frankenberger, Michaela Schick / Trans. from English] Moskva . (in Russian).

Hodson M., Marvin S. (2010). Can cities shape socio-technical transitions and how would we know if they were? Research Policy. 39 (4). 477-485.

Kaminskaya A.O. (2019). Institutsionalnyy podkhod k formirovaniyu mekhanizma finansirovaniya innovatsionnoy deyatelnosti subektov khozyaystvovaniya [Institutional approach to the formation of the mechanism of financing of innovative activity of economic entities]. Economics: theory and practice. (2). 109-118. (in Russian).

Kaplan S. (2012). The Business Model Innovation Factory: How to Stay Relevant When the World is Changing

Kenneth J. (1974). Arrow. The Limits of Organization

Khandamova E.F. (2019). Brend kak instrument upravleniya marketingovym povedeniem subekta v usloviyakh strukturnoy modernizatsii proizvodstvennoy sfery [Brand as a tool for managing the marketing behavior of the subject in the conditions of structural modernization of the production sphere]. Creative economy. 13 (7). 1357-1378. (in Russian). doi: 10.18334/rp.20.4.40625.

Khandamova E.F., Schepakin M.B. (2011). Sinergeticheskiy podkhod k kommunikatsiyam pri modelirovanii stsenariev ustoychivogo razvitiya sotsialno-ekonomicheskikh sistem / V kn.: Strategiya modernizatsii ekonomiki Rossii : teoriya, politika, praktika realizatsii / Pod red. O.V. Inshakova, G.B. Kleynera, V.V. Sorokozherdeva [A synergistic approach to communications in the simulation scenarios of sustainable development of socio-economic systems / The strategy of modernization of the Russian economy: theory, policy, practice implementation, ed. by O. V. Inshakov, G. B. Kleiner, V. V. Sorokozherdeva] Moskva : Sovremennaya ekonomika i pravo. (in Russian).

Kleyner G.B. (2004). Evolyutsiya institutsionalnyh sistem [Evolution of institutional systems] Moskva . (in Russian).

Kleyner G.B. (2008). Strategiya predpriyatiya [Enterprise strategy] Moskva : Izdatelstvo «Delo» ANKh. (in Russian).

Kleyner G.B., Kachalov R.M., Schepakin M.B., Krivosheeva E.V. i dr. (2016). Perspektivy i ogranicheniya ustoychivogo sotsiokhozyaystvennogo razvitiya Rossii: ekonomicheskie i pravovye aspekty: monografiya [Prospects and limitations of the social and economic sustainable development of Russia: economic and legal aspects: monograph] Krasnodar. (in Russian).

Magretta J. (2002). Why Bisiness Models Matter Harvard Business Review. 5 (5). 86-92.

Mishulin G.M., Styagun A.V. (2012). Ekonomicheskiy rost: faktory, istochniki, mekhanizmy: monografiya [Economic growth: factors, sources and mechanisms: monograph] Moskva . (in Russian).

Mishulin G.M., Taranukhin D.S. (2016). Innovatsionnyy faktor obespecheniya ekonomicheskoy bezopasnosti [The innovative factor of economic security] Krasnodar. (in Russian).

Osterwalder A., Pigneur Y. (2010). Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers

Parsons T. (1998). Система современных обществ / Под ред. М.С. Ковалевой Moskva .

Pod red. Koptyuga V.A., Matrosova V.M., Levashova V.K. (2000). Novaya paradigma razvitiya Rossii (kompleksnye issledovaniya problem ustoychivogo razvitiya) [A new paradigm of development in Russia (comprehensive studies of the problems of sustainable development)] Irkutsk. (in Russian).

Pod red. Nureeva R.M., Inshakovoy A.O., Sorokozherdeva V.V. (2012). Strategiya modernizatsii Rossii: problemy stanovleniya pravovogo gosudarstva i effektivnoy innovatsionnoy ekonomiki [The strategy of modernization of Russia: problems of formation of legal state and the innovation economy] Moskva : Sovremennaya ekonomika i pravo. (in Russian).

Schepakin M., Erok A., Ivakh A. (2016). Resursnaya dekompensatsiya - instrument upravleniya konkurentnymi preimushchestvami predpriyatiya [Resource decompensation is the competitive advantages of enterprise management tool]. Journal of Economy and Entrepreneurship. (10-2). 736-744. (in Russian).

Schepakin M.B. (1996). Motivatsiya i povedenie lyudey i organizatsiy v usloviyakh rossiyskogo rynka [The motivation and behavior of people and organizations in the Russian market] Krasnodar. (in Russian).

Schepakin M.B. (2019). Obespechenie ekonomicheskoy bezopasnosti cherez razreshenie protivorechiy v realnom sektore ekonomiki [Ensuring economic security through the resolution of contradictions in the real sector of the economy] [Материалы национальной научно-практ. конф] . (in Russian).

Schepakin M.B. (2019). Upravlenie antikrizisnym marketingovym povedeniem subekta v usloviyakh vybora im sotsialnogo vektora razvitiya [Management of anti-crisis marketing behavior of the subject in conditions of choosing social vector of development]. Bulletin of the Astrakhan State Technical University. Series: economics. (2). 101-120. (in Russian). doi: 10.24143/2073-5537-2019-2-101-120 .

Schepakin M.B. (2020). Resursno-integratsionnyy podkhod k razrabotke pro-grammy modernizatsii promyshlennosti regiona [The resource-integration approach to the development of the industry in the region]. Journal of International Economic Affairs. 10 (1). (in Russian). doi: 10.18334/eo.10.1.41399.

Schepakin M.B., Gubin V.A. (2019). K razrabotke mekhanizma upravleniya strukturnoy modernizatsiey promyshlennosti regiona (na primere Krasnodarskogo kraya) [To development of the structural modernization management mechanism of the regional industry (on the example of Krasnodar region)]. Russian Journal of Innovation Economics. 9 (3). 875-904. (in Russian). doi: 10.18334/vinec.9.3.41034.

Schepakin M.B., Gubin V.A. (2019). Model antikrizisnogo upravleniya predpriyatiem v usloviyakh latentnoy nestabilnosti [Model of crisis management in terms of latent instability]. Economics: theory and practice. (2). 83-95. (in Russian).

Schepakin M.B., Gubin V.A. (2019). Prioritety v restrukturizatsii promyshlennosti Krasnodarskogo kraya i faktory, opredelyayushchie ee effektivnost [Priorities of industrial restructuring of Krasnodar region and factors determining its efficiency]. Journal of International Economic Affairs. (3). 1711-1734. (in Russian). doi: 10/18334/eo.9.3.41033.

Schepakin M.B., Gubin V.A. (2019). Razreshenie protivorechiy – istochnik obespecheniya ustoychivogo ravnovesiya nestabilnogo predpriyatiya v sotsialno-ekonomicheskoy sisteme [Settlement of controversy - a source of sustainable balance of unstable enterprises in the socio-economic system]. Journal of International Economic Affairs. 9 (1). 353-372. (in Russian). doi: 10.18334/eo.9.1.39922.

Schepakin M.B., Gubin V.A., Khandamova E.F. (2019). Kontseptualnye aspekty upravleniya restrukturizatsiey promyshlennosti regiona [Conceptual aspects of restructuring management in the regional industry]. Leadership and management. 6 (3). 257-278. (in Russian). doi: 10.18334/lim.6.3.41021.

Schepakin M.B., Gubin V.A., Khandamova E.F. (2019). Marketingovo-resursnyy podkhod k antikrizisnomu upravleniyu apriorno nestabilnymi sotsialno-ekonomicheskimi sistemami [Marketing-resource approach to crisis management of a priori unstable socio-economic systems]. Bulletin of the Astrakhan State Technical University. Series: economics. (1). 113-136. (in Russian). doi: 10.24143/2073-5537-2019-1-113-136 .

Schepakin M.B., Khandamova E.F., Gubin V.A. (2018). Kontseptualnye aspekty ucheta ugroz ekonomicheskoy bezopasnosti v realnom sektore ekonomiki v kontekste adaptatsii subektov k trebovaniyam rynka [Conceptual aspects of the account of threats to economic security in the real sector of the economy in the context of adaptation of the subjects to the demands of the market] National economy under conditions of global and local transformations. 131-137. (in Russian).

Schepakin M.B., Khandamova E.F., Gubin V.A. (2020). Marketingovoe upravlenie nestabilnym predpriyatiem pri realizatsii modernizatsionnyh preobrazovaniy [Marketing management of unstable enterprise in the implementation of modernization reforms]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. 10 (1). (in Russian). doi: 18334/epp.9.4.41322.

Schepakin M.B., Khandamova E.F., Ivakh A.V., Fedin S.V. (2017). Upravlenie konkurentnoy pozitsiey predpriyatiya na osnove povysheniya doveriya k biznesu [Enterprise competitive position management on the basis of boosting confidence to business]. Vestnik of Astrakhan State Technical University. (2). 7-21. (in Russian). doi: 10.24143/2073-5537-2017-2-7-21 .

Schepakin M.B., Khmelnitskaya S.V., Shinkevich A.N. (2018). Innovatsionnoe biznes-modelirovanie na proizvodstvennyh predpriyatiyakh [Innovative business simulation in manufacturing plants] Krasnodar: FGBOU VO «KubGTU». (in Russian).

Schepakin M.B., Krivosheeva E.V. (2015). Model aktivizatsii chelovekotsen-trichnogo resursa v usloviyakh marketingovoy adaptatsii predpriyatiya [Model for the activation of human-centered resource in terms of marketing enterprise adaptation]. St. Petersburg Polytechnic University Journal of Engineering Science and Technology. (1). 205-213. (in Russian).

Shafer Scott M., Smith H. Jeff, Linder Jane C. (2005). The Power of Business Models Business Horizons. (3). 199-207.

Shchepakin Mikhail, Khandamova Eva, Bzhennikova Juliana,Tolmacheva Olga, Bazhenov Yuriy (2018). The Impact of Supply Chain Management on Marketing Frontiers in Competitive Business Building International Journal of Supply Chain Management. 7 (5). 865-876..

Teece David J. (2010). Business Models, Business Strategy and Innovation Long Range Planning. (1). 172-194.

Uglanov A. (2019). Ostalos dognat Gruziyu – i togda zazhivem! [It remains to catch up with Georgia – and then we will live!]. Argumenty nedeli. (42). 1-2. (in Russian).

Uglanov A.O. (2019). O forume v Sochi i moste cherez Lenu [About the forum in Sochi and the bridge across the Lena]. Argumenty nedeli. (46). 1-2. (in Russian).

Минэкономразвития ухудшило прогноз на 2019–2021 годыWww.vedomosti.ru. (in Russian). Retrieved November 15, 2019, from https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2019/08/26/809682-minekonomrazvitiya-prognoz

Объем вывоза денег из РФ превысил три годовых бюджета. Чиновники облегчили экономику на триллион долларовНовая Газета. (in Russian). Retrieved December 01, 2019, from http://www.ng.ru/economics/2019-03-13/1_7529_money.html

Объем фонда национального благосостоянияWww.minfin.ru. (in Russian). Retrieved December 02, 2019, from https://www.minfin.ru/ru/document/?id_4=27068

Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года" (разработан Минэкономразвития России)Www.consultant.ru. (in Russian). Retrieved November 30, 2019, from http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144190/

Продуктовые сети РФ в руках иностранных компанийPikabu.ru. Retrieved November 20, 2019, from https://pikabu.ru/story/produktovyie_seti_rf_v_rukakh_inostrannyikh_kompaniy_3791647

Таможня раскрыла объем незаконно выведенных из России средствWww.rbc.ru. (in Russian). Retrieved December 01, 2019 , from https://www.rbc.ru/finances/11/04/2019/5caef5099a7947ba5a5399d2

Страница обновлена: 05.07.2025 в 16:21:17

Russia

Russia