Интегральная модель цифровой логистической экосистемы АПК региона на основе концепций «Агрологистика 2.0», «Инфраструктурный агромаркетплейс» и сети блокчейн-IoT

Дегенгардт А.А.1 ![]() , Шумакова О.В.1

, Шумакова О.В.1 ![]()

1 Омский государственный аграрный университет им. П.А. Столыпина, Омск, Россия

Скачать PDF | Загрузок: 32

Статья в журнале

Экономика, предпринимательство и право (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Том 15, Номер 6 (Июнь 2025)

Эта статья проиндексирована РИНЦ, см. https://elibrary.ru/item.asp?id=82819515

Аннотация:

В условиях ускоряющейся цифровизации агропромышленного комплекса (АПК) возрастает необходимость в переосмыслении логистических механизмов, обеспечивающих устойчивость и эффективность агропродовольственных цепочек поставок. Настоящее исследование направлено на анализ и систематизацию существующих моделей цифровой логистики, представленных как в российской, так и в зарубежной практике, с последующим их теоретическим обобщением и совершенствованием. В статье представлены три авторские модели — «Агрологистика 2.0», «Инфраструктурный агромаркетплейс» и «Сетевая платформа на основе блокчейн и IoT», каждая из которых акцентирует внимание на определённом аспекте цифровой трансформации. На основе интеграции функциональных преимуществ трёх частных моделей цифровой трансформации логистики предложен концепт «Агрологистика 4.0», направленный на устранение выявленных ограничений и обеспечение сквозной цифровизации логистических процессов в агропромышленном комплексе региона. Полученные в ходе исследования результаты могут быть использованы при формировании стратегии цифрового развития сельского хозяйства, а также в проектировании региональных цифровых логистических платформ, обеспечивающих институционально и технологически устойчивую координацию участников аграрной логистики.

Ключевые слова: цифровизация; агрологистика; цифровая платформа; IoT; блокчейн; АПК; экосистема

Финансирование:

Статья была подготовлена при поддержке гранта РНФ на проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований No 24-28-20382 “Эволюционная концепция организационно-экономического механизма глубинной трансформации рыночных законов, процессов и барьеров в мировом сельском хозяйстве в условиях необходимости сохранения устойчивости продовольственных систем”.

JEL-классификация: Q50, Q56, Q57, L86

Введение Цифровая трансформация агрологистики становится одним из ключевых направлений развития агропромышленного комплекса (АПК) в эпоху AgriTech и концепции «Агро 4.0». Внедрение технологий Индустрии 4.0 в сельское хозяйство (Agriculture 4.0) делает цифровизацию агросектора актуальным мировым трендом [18]. Цифровые решения позволяют снижать риски и издержки, повышать урожайность, продуктивность и конкурентоспособность сельскохозяйственного производства [3, 21]. Таким образом, Agro 4.0 подразумевает интеграцию передовых технологий (IoT, Big Data, искусственный интеллект и др.) во всю цепочку создания агропродовольственной продукции для повышения ее эффективности и устойчивости.

Однако на пути цифровой трансформации агрологистики стоят существенные вызовы. Современная агропродовольственная цепочка остаётся высоко фрагментированной: множество участников и этапов взаимодействуют через разрозненные платформы и информационные системы, которые часто не интегрированы между собой [13]. Это приводит к недостаточной прозрачности процессов на всех стадиях движения сельхозпродукции и информации, снижая эффективность и доверие между участниками цепи поставок [23]. Практика показывает, что отрасль испытывает «разрыв» между множеством цифровых решений: наблюдается одновременно рост данных и цифровых сервисов и дефицит их сквозной взаимосвязи [4]. Для преодоления этих проблем предлагаются различные подходы к цифровизации агрологистики – от использования блокчейн-технологий для обеспечения прослеживаемости продукции до создания интегрированных логистических платформ с комплексом сервисов (мониторинг качества, аналитика, управление поставками и др.) [13, 21]. Каждый из таких подходов обладает своими сильными сторонами и ограничениями, из-за чего пока не сформировалось единого стандарта или решения, полностью охватывающего потребности цепочки поставок АПК.

В контексте изложенного, целью данной статьи является обзор существующих моделей цифровой логистики в АПК, выявление их достоинств и недостатков, а также предложение собственной теоретической интегральной модели цифровой агрологистики, объединяющей преимущества различных подходов. Такой подход позволит соединить лучшие практики цифровой трансформации агрологистики и обеспечить более целостное, прозрачное и эффективное управление агропродовольственными цепочками.

Методы

Методологическая основа исследования сформирована на базе системного и концептуального подходов, применяемых для анализа и моделирования логистических процессов в условиях цифровой трансформации агропромышленного комплекса. В рамках исследования агрологистическая система рассматривается как комплексное образование, включающее в себя технологические, организационные, информационные и институциональные элементы, взаимодействие которых определяет эффективность агропродовольственных цепочек поставок.

В качестве методологической основы исследования применён системный подход, позволивший структурировать элементы логистической инфраструктуры АПК и установить взаимосвязи между участниками агрологистических процессов. Применение структурно-функционального анализа обеспечило возможность классификации существующих цифровых решений по функциональным признакам и оценки их применимости в различных условиях.

Для построения предлагаемого концепта интегральной модели использован метод концептуального моделирования, базирующийся на обобщении функциональных характеристик и логической структуре ранее выделенных моделей цифровой логистики. Концепт сформирован с учётом принципов модульности, адаптивности и совместимости, что позволяет интегрировать как базовые инфраструктурные компоненты, так и современные технологические решения — такие как цифровые платформы, элементы электронной коммерции, распределённые реестры и сенсорная IoT-среда. Предложенная архитектура рассматривается как концептуальная основа проектной модели и представляет собой обобщённое направление дальнейшей цифровой трансформации логистических процессов в АПК.

В исследовании также применялись методы компаративного анализа, использованные для выявления сильных и слабых сторон альтернативных подходов к цифровизации логистики. Это позволило обосновать целесообразность архитектурной интеграции трёх частных моделей в единую концептуальную конструкцию, охватывающую полный цикл агрологистики — от снабжения ресурсами до выхода продукции на конечные и экспортные рынки.

Результаты

Существующие подходы к цифровой трансформации логистики в агропромышленном комплексе можно условно разделить на несколько типовых моделей, различающихся по уровню автоматизации, характеру взаимодействия между участниками и источникам цифровых данных. Ниже приводится обзор трёх наиболее распространённых форматов, каждый из которых отражает определённую степень зрелости логистической цифровой среды и специфику внедрения технологических решений. Представленные модели не воспроизводят существующие примеры в неизменном виде: в рамках данного исследования они были адаптированы и частично переработаны автором с целью устранения выявленных ограничений, повышения универсальности и усиления их прикладного потенциала.

Модель 1. Агрологистика 2.0

Данная модель предполагает «надстроечную» архитектуру, при которой цифровизация логистики осуществляется на базе уже существующих государственных платформ. В агропромышленном комплексе России примером служат Федеральные государственные информационные системы (ФГИС), направленные на прослеживаемость продукции. Наиболее известными являются система электронной ветеринарной сертификации ФГИС «Меркурий» [1] и ФГИС «Зерно» [2]. Первая обеспечивает отслеживание движения товаров животного происхождения от производителя до потребителя на основе электронных ветеринарных сертификатов, значительно ускоряя проверку сопроводительных документов, снижая риски фальсификаций и минимизируя бумажный документооборот. Вторая система обеспечивает государственную регистрацию перемещений зерна и позволяет отслеживать путь продукции от фермерского хозяйства до конечного потребителя. Такая интеграция с государственными реестрами повышает прозрачность и контроль со стороны регуляторов, одновременно снижая операционную нагрузку на участников логистических цепочек.

В качестве базовой архитектуры модели была принята цифровая логистическая платформа “SmartSeeds” [3], объединяющая всех участников рынка автомобильных перевозок для сельского хозяйства. Для повышения уровня взаимодействия между участниками и исключения дублирования операций предложено создание единого интерфейсного модуля, обеспечивающего сквозную интеграцию ФГИС «Зерно» и ФГИС «Меркурий», что позволяет формировать унифицированную цифровую логистическую среду. Такая надстройка обеспечивает непрерывность цифровых потоков между ключевыми звеньями — производителем, транспортом, хранением и контролирующими структурами, а также позволяет автоматизировать часть процессов сертификации и отслеживания для мультипродуктовых цепочек.

Исследования подтверждают эффективность интеграции логистики с государственными ИТ-системами прослеживаемости продукции. В частности, внедрение федеральной системы ФГИС «Зерно» рассматривается как своевременное решение для государственного управления зерновым рынком, позволяющее выстроить сквозную прослеживаемость цепочки «поле – потребитель» и обеспечить автоматизированный контроль качества зерна [6]. Отмечается, что национальные цифровые платформы аккумулируют сведения о производителях и условиях хранения, а повсеместная цифровизация вводит современные решения для автоматизации документооборота и прослеживаемости движения сельхозпродукции с помощью государственных систем (таких как ФГИС «Зерно», «Аргус-Фито», система «Семеноводство») [8]. Таким образом, интеграция корпоративных процессов с ФГИС (например, с системой ветеринарной сертификации «Меркурий» для продукции животноводства) обеспечивает прозрачность и соответствие обязательным требованиям, устраняя дублирование ручных операций при оформлении перевозок и сертификации.

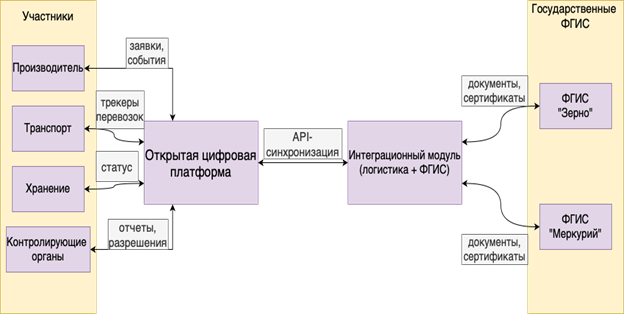

Для наглядного представления архитектуры модели была

разработана схема взаимодействия участников логистической цепи с открытой

цифровой платформой и государственными информационными системами (рисунок 1).

На схеме отражены основные элементы цифровой инфраструктуры: производители,

транспортные компании, объекты хранения и контролирующие органы подключаются к

платформе, которая осуществляет централизованный сбор, обработку и передачу

данных. Через интеграционный модуль осуществляется API-синхронизация с ФГИС.

Это позволяет автоматизировать обмен документами, снизить дублирование операций

и обеспечить соответствие нормативным требованиям.

Рисунок 1 - Архитектура взаимодействия цифровой платформы SmartSeeds с участниками агропродовольственной цепочки и государственными ИС*

*Составлено авторами

Представленная схема иллюстрирует структуру взаимодействия участников агрологистической цепи с цифровой платформой и государственными информационными системами в контексте автоматизации процессов сбыта, перемещения и контроля сельскохозяйственной продукции. Модель решает задачи цифровой фиксации логистических событий, синхронизации документооборота, обеспечения прослеживаемости и нормативного соответствия при перемещении продукции от отправителя до получателя. Интеграционный модуль обеспечивает передачу данных между цифровой платформой и государственными ФГИС, позволяя минимизировать ручные операции и устранить дублирование информации. Это обеспечивает непрерывность цифрового сопровождения продукции и позволяет отслеживать её статус на каждом этапе транспортно-логистической цепи.

К числу основных преимуществ модели можно отнести повышение прозрачности и доверия к логистическим операциям, снижение транзакционных издержек и ускорение документооборота. За счёт интеграции с государственными реестрами исключается необходимость дублирующего оформления сопроводительных документов, а данные автоматически передаются между участниками логистической цепи и контролирующими структурами. Автоматизация процессов упрощает выполнение требований сертификации, повышает точность информации и способствует более эффективному взаимодействию с регуляторами.

Однако успешное функционирование данной архитектуры требует предварительной цифровой готовности всех участников цепи, подключения к платформе и соблюдения формализованных процедур [9]. На практике реализация модели может быть затруднена низким уровнем цифровой зрелости отдельных субъектов, особенно в сегменте малого агробизнеса, где до сих пор распространены ручные методы оформления и отсутствует интеграция с корпоративными учётными системами. [4] Кроме того, административные и технологические ограничения на стороне государственных платформ (включая задержки в развитии ключевых компонентов цифровой инфраструктуры) снижают масштабируемость решений и ограничивают их универсальность.

Таким образом, несмотря на выраженный потенциал повышения эффективности в контуре сбыта, предложенная модель требует согласованных усилий всех сторон, наличия технической и нормативной базы, а также сопровождения со стороны цифровых платформ, способных выступать в роли интерфейса между участниками и регуляторами.

Модель 2. Агромаркетплейс (цифровая торгово-логистическая платформа)

Модель агромаркетплейса представляет собой онлайн-платформу для прямого взаимодействия фермеров, переработчиков, логистов и покупателей сельхозпродукции. Агромаркетплейсы совмещают функции электронной торговли и организации логистики, образуя единое цифровое пространство для заключения сделок и сопутствующих услуг [2]. Международный опыт показывает, что такие площадки упрощают цепочки поставок и сокращают число посредников, повышая прозрачность рынка и доступность товаров [11, 19]. В Индии активно развиваются цифровые агроплатформы, которые предоставляют не только рынок сбыта, но и логистические сервисы, консультационную поддержку, а также доступ к финансированию и агротехнологиям. Результаты внедрения подобных решений в штате Карнатака продемонстрировали устойчивый рост доходов фермеров и повышение отпускных цен за счёт устранения посредников и формирования более прозрачной системы ценообразования [17]. В России также появляются подобные решения: к примеру, платформа «Поле.рф» [5] и другие проекты предлагают фермерам онлайн-торговлю урожаем с подключением транспортных услуг и даже возможностью получения кредитов прямо на платформе [7].

Практика показывает, что цифровые торгово-логистические платформы (агромаркетплейсы) существенно снижают транзакционные издержки и расширяют доступ аграриев к рынкам сбыта. Современные решения предоставляют виртуальные площадки, где фермеры напрямую взаимодействуют с покупателями и логистическими операторами, заключая сделки без посредников [20]. Такие онлайн-маркетплейсы позволяют малым хозяйствам получить инструменты для укрепления бизнеса и прямого выхода на потребителей, минуя традиционные цепочки сбыта. [6] Появление специализированных агроплатформ также решает прежние проблемы высоких комиссий и сложной логистики, которые мешали сельхозпроизводителям полноценно торговать онлайн. В итоге агромаркетплейсы обеспечивают удобные электронные инструменты для продажи продукции и организации доставки, объединяя на одной платформе фермеров, переработчиков, перевозчиков и поставщиков ресурсов.

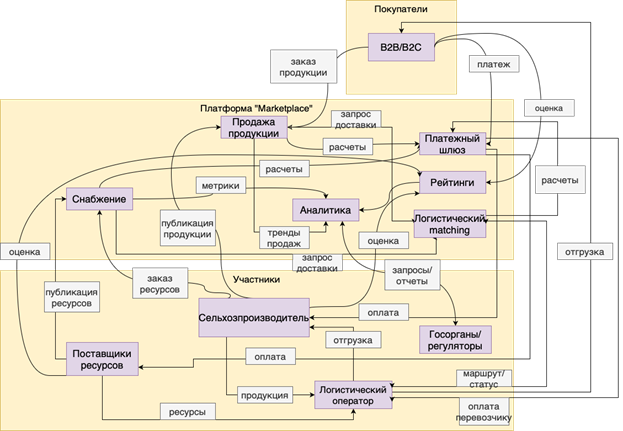

Для визуализации архитектуры цифрового агромаркетплейса в рамках данной модели разработана структурная схема (рисунок 2), отражающая основные взаимодействия между участниками платформы. В отличие от существующих в России решений, которые, как правило, фрагментированы по типу аудитории (B2B или B2C), в данной конфигурации реализована единая среда, объединяющая оба формата. Это позволяет сельхозпроизводителю одновременно ориентироваться на оптового и розничного покупателя, не разделяя функционал платформы. Дополнительно предусмотрены механизм аналитики, логистический matching и платёжная инфраструктура, что упрощает оформление сделок и сокращает количество промежуточных действий. Одной из особенностей модели также является возможность организации ретрологистики — возврата тары, возвратных поставок или утилизации.

Рисунок 2 - Архитектура цифровой торгово-логистической платформы агромаркетплейса*

*Составлено авторами

Модель обеспечивает значительное расширение рыночного доступа для сельхозпроизводителей, позволяя им находить большее количество покупателей на справедливых условиях. Интеграция B2B и B2C сегментов в единую цифровую среду повышает ликвидность предложения и способствует формированию прозрачного ценового механизма. В рамках данной архитектуры агромаркетплейс охватывает ключевые задачи сбыта продукции, включая размещение предложений, оформление заказов, расчёты, подбор логистических исполнителей (логистический matching) и контроль статуса доставки. Частично реализуются функции снабжения — предусмотрена возможность заказа сельскохозяйственных ресурсов и взаимодействия с поставщиками через единый интерфейс. Также платформа может использоваться для обеспечения переработки сырья, то есть продажи сельхозпродукции на перерабатывающие предприятия (например, молокозаводы, элеваторы, мукомольные или масложировые комбинаты), что расширяет функционал маркетплейса в B2B-сегменте и усиливает его связку с промышленной логистикой.

Задачи производственного управления (посев, агротехнические работы, уборка урожая) в пределах данной модели напрямую не решаются, но косвенно поддерживаются за счёт аналитических модулей и прогнозных инструментов сбыта. В качестве опционального элемента может быть реализован функционал ретрологистики — возврата тары, утилизации, управления возвратными потоками, что особенно актуально для сегмента многократной упаковки или логистики отходов. За счёт цифровой интеграции участников маркетплейс выполняет не только функции электронной торговли, но и роль координационного центра логистических потоков, охватывая как «входной» (ресурсный), так и «выходной» (сбытовой и перерабатывающий) контуры агропроизводства.

Несмотря на очевидные преимущества, реализация модели агромаркетплейса в российских условиях сталкивается с рядом серьёзных ограничений, как технологического, так и институционального характера.

Во-первых, сохраняется низкий уровень цифровизации среди значительной части сельхозпроизводителей, особенно малых и средних форм хозяйствования. Многие фермеры по-прежнему полагаются на устоявшиеся офлайн-каналы сбыта, основанные на личных связях, телефонных переговорах или прямых поставках. Это снижает потенциальную клиентскую базу платформы и требует масштабных просветительских и образовательных усилий.

Во-вторых, неравномерность доступа к интернету и цифровой инфраструктуре в сельской местности остаётся серьёзным ограничением. Проблемы с покрытием мобильной связью, высокая стоимость подключения, а также недостаточная цифровая грамотность сельских предпринимателей и логистов затрудняют полноценное использование онлайн-сервисов, даже при наличии технологической базы.

Существуют и инфраструктурные риски, выходящие за рамки самой платформы. Даже при успешной электронной сделке доставка физического товара может быть осложнена нехваткой транспорта, неудовлетворительным состоянием дорог, отсутствием складских мощностей и логистических координационных центров. Это подрывает доверие к системе и снижает удовлетворённость пользователей.

Кроме того, агромаркетплейс не всегда обеспечивает наиболее выгодные условия для всех участников. В условиях ограниченного предложения, слабой конкуренции на платформе или высокого уровня комиссий некоторые сельхозпроизводители и покупатели предпочитают заключать сделки вне платформы, напрямую. Такие личные договорённости нередко оказываются более гибкими и выгодными, особенно при существовании устойчивых партнёрских связей. Это снижает мотивацию к участию в платформенной модели и препятствует её масштабированию.

В дополнение, наблюдается фрагментация цифрового пространства, вызванная ростом числа конкурирующих платформ. Поставщики и покупатели могут распыляться между несколькими экосистемами, что ограничивает эффект сетевого взаимодействия и снижает рыночную ликвидность.

В этих условиях особенно актуальной становится необходимость реализации модели государственно-частного партнёрства. Участие государства может выражаться в обеспечении нормативно-правовой базы, стандартизации процедур, информационно-технической поддержке сельхозпредприятий и субсидировании подключения малых форм хозяйствования. Частный сектор, в свою очередь, обеспечивает технологическую реализацию, сервисную гибкость и инновационную составляющую платформы. Такая смешанная модель позволяет преодолеть институциональные и инфраструктурные ограничения, повысить доверие к платформе и обеспечить системную интеграцию цифровой логистики в агропродовольственный рынок.

Модель 3. Блокчейн-IoT решения (децентрализованные технологии для прослеживаемости)

Третья модель цифровой логистики опирается на децентрализованные технологии (блокчейн) и сенсорные устройства Интернета вещей (IoT), обеспечивая прозрачность, контроль качества и сквозную прослеживаемость агрологистических операций. В такой архитектуре данные о продукции — от параметров производства и хранения до условий транспортировки — фиксируются с помощью IoT-устройств (датчиков температуры, влажности, геолокации и др.) и записываются в распределённый блокчейн-реестр. Эти данные становятся неизменяемыми и доступны для всех участников цепи поставок — от производителя до логиста и контролирующих органов [10, 15, 26].

Интеграция блокчейна в логистические процессы позволяет с помощью смарт-контрактов автоматически фиксировать транзакции и отслеживать состояние продукции в реальном времени. Комбинирование этих технологий с IoT-сенсорами усиливает прослеживаемость и безопасность на всех этапах поставок, а также снижает вероятность фальсификаций и нарушений условий транспортировки [12, 15]. В научной литературе отмечается, что такие решения способствуют формированию «цифровой биографии» продукции, повышая доверие со стороны потребителей [24]. Дополнительно подчеркивается, что использование IoT в агросекторе позволяет оперативно реагировать на отклонения от норм хранения и транспортировки, тем самым влияя на конечное качество продукции [1].

Реализация подобных решений преимущественно ограничена пилотными проектами и экспериментальными внедрениями, описанными в научной литературе. Так, в Индии разработана архитектура “IoT-GChain” для зерновых поставок, где каждая партия продукции снабжается NFT-токеном с информацией от IoT-датчиков (например, DHT22), фиксирующих условия хранения. Данные сохраняются в блокчейне Ethereum и доступны верифицированным участникам логистической цепи [25].

В мясной отрасли изучается кейс BeefLedger (Австралия–Китай), где IoT-сенсоры фиксируют логистические параметры (температура, местоположение), а данные регистрируются в блокчейне. Это позволяет повысить доверие к происхождению продукции, особенно при экспортных поставках [22]. В аналогичном русле рассматриваются экспериментальные решения для логистики скоропортящихся продуктов — например, клубники — с использованием «умных» контейнеров, автоматически передающих данные о температуре в блокчейн-сеть [14].

Отдельное направление исследований касается молочной отрасли. В ряде публикаций представлены модели блокчейн-отслеживания партий молока и сыра Эти решения направлены на снижение рисков фальсификаций, что особенно актуально в контексте инцидентов с загрязнением детского питания в Китае и Индии. Использование распределённых реестров позволяет верифицировать происхождение сырья и параметры переработки, а также повысить надёжность системы прослеживаемости [16].

Таким образом, несмотря на ограниченность масштабного внедрения, обозначенные кейсы демонстрируют прикладной потенциал применения блокчейна и IoT в агрологистике. Эти технологии создают научно-технологическую основу для построения устойчивых, прозрачных и безопасных цифровых экосистем в цепях поставок продовольствия. Вместе с тем сохраняется необходимость стандартизации, повышения цифровой зрелости участников и решения вопросов масштабируемости платформ.

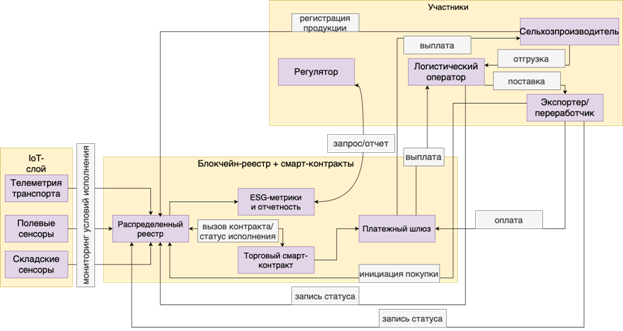

На рисунке 3 представлена разработанная структурная модель, в которой участники агрологистической цепочки (сельхозпроизводитель, логистический оператор, переработчик, покупатель/экспортёр и регулятор) интегрированы в единую цифровую инфраструктуру через распределённый блокчейн-реестр. Отличительной особенностью модели является возможность сопряжения с государственными информационными системами — ФГИС «Меркурий» и ФГИС «Зерно». Такая интеграция позволяет объединить механизмы добровольной цифровой логистики с обязательными процедурами сертификации и нормативного контроля.

Рисунок 3 - Архитектура распределённой цифровой логистической системы на базе блокчейн-реестра, смарт-контрактов и IoT-инфраструктуры*

*Составлено авторами

Отличительными чертами разработанной модели цифровой логистики являются использование распределённых реестров (блокчейн), сенсорной инфраструктуры Интернета вещей (IoT), механизмов смарт-контрактов и модуля ESG-отчётности. В отличие от первой модели, фокусирующейся на использовании государственных информационных систем для регистрации движения продукции и выполнения нормативных процедур, но не обеспечивающей контроль фактических логистических параметров в реальном времени, и второй модели, ориентированной на торгово-логистическую функцию агромаркетплейса, представленное решение формирует полноценную цифровую среду с автоматизированным управлением и полной прослеживаемостью. Такая архитектура направлена на повышение прозрачности, снижение транзакционных издержек и усиление доверия между всеми участниками логистической системы за счёт неизменяемости данных и их доступности в режиме реального времени.

Каждое ключевое событие — от параметров производства и хранения до условий транспортировки и приёмки продукции — фиксируется с помощью IoT-датчиков, информация с которых автоматически передаётся в блокчейн. Эти данные доступны уполномоченным участникам: производителям, логистическим операторам, переработчикам и контролирующим органам. Смарт-контракты, встроенные в блокчейн-инфраструктуру, позволяют автоматизировать выполнение контрактных обязательств: например, инициировать расчёт при выполнении заданных условий хранения и доставки либо блокировать операцию при нарушениях [5].

В отличие от зарубежных моделей, в представленной архитектуре предусмотрено сопряжение с государственными информационными системами (ФГИС «Меркурий», ФГИС «Зерно»), что обеспечивает соответствие нормативным требованиям, автоматизирует сертификационные процедуры и устраняет необходимость повторного ввода данных. Вторым значимым элементом модели выступает блок ESG-отчётности, формирующий цифровой профиль устойчивости предприятия на основе объективных логистических и производственных данных. Это позволяет использовать модель не только в целях повышения эффективности агрологистики, но и для обеспечения соответствия требованиям устойчивого развития, оценки кредитоспособности и участия в экспортных поставках.

Несмотря на значительные преимущества, реализация данной модели сопряжена с рядом ограничений и вызовов. Во-первых, высоки требования к инфраструктуре: полноценное функционирование блокчейн-IoT-архитектуры предполагает наличие стабильного интернет-соединения, доступа к сенсорному оборудованию, вычислительных мощностей и поддержки цифровых платформ, что далеко не всегда доступно для сельских территорий. Особенно это касается малых и средних агропроизводителей, которые ограничены в ресурсах и могут испытывать сложности с техническим оснащением и обучением персонала.

Во-вторых, важный вызов связан с обеспечением сопоставимости и корректности данных, фиксируемых в системе. Несмотря на то, что блокчейн обеспечивает неизменяемость записей, он не гарантирует достоверность исходной информации. Если на этапе ввода были допущены ошибки — например, из-за некорректных показаний IoT-датчиков или преднамеренного искажения данных участником — такая информация сохранится в системе без возможности корректировки. Это требует создания внешних проверочных механизмов, обеспечивающих достоверную связь между физическими объектами и их цифровыми представлениями.

Дополнительную сложность представляет необходимость стандартизации форматов данных и процессов между всеми участниками логистической цепи. Без согласованных методик измерения, валидации и обмена информацией даже корректно зафиксированные показатели могут быть интерпретированы по-разному, что снижает полезность и доверие к системе. Поэтому полноценное внедрение такой архитектуры требует унификации протоколов, нормативной базы и операционных процедур на межорганизационном уровне.

Также стоит учитывать барьеры масштабируемости: передача больших объёмов микроданных от IoT-устройств в децентрализованные реестры может приводить к перегрузке сети и замедлению обработки транзакций. В условиях скоропортящихся товаров это может стать критичным. Кроме того, высокая стоимость первичного оснащения (датчики, программное обеспечение, настройка блокчейн-узлов) создаёт риск цифрового неравенства: малые фермеры могут оказаться вытесненными, если не получат поддержку или доступ к коллективным платформам.

Наконец, правовые и организационные аспекты также остаются нерешёнными. В большинстве стран отсутствует полноценное регулирование применения блокчейн-технологий в логистике, а статус данных в распределённых реестрах с юридической точки зрения пока не определён. Это порождает неопределённость и ограничивает доверие со стороны бизнеса и государственных структур.

Таким образом, успешное внедрение данной модели требует не только технической готовности, но и системной институциональной поддержки, в том числе в виде субсидий, стандартов качества, механизмов цифровой сертификации и повышения компетенций участников агропромышленного комплекса.

Заключение

Таким образом, проведённый анализ показал, что каждая из частных моделей цифровизации логистики — интеграция с государственными ИС, агромаркетплейс, IoT и блокчейн-решения — способна эффективно решать ограниченный круг задач. Однако фрагментарный характер этих решений, слабая межсистемная совместимость, различия в уровне цифровой зрелости участников и отсутствие единого координационного механизма препятствуют формированию полноценных цифровых логистических цепей в агропромышленном комплексе.

С учётом выявленных ограничений ранее рассмотренных моделей цифровой трансформации логистики предлагается концепт интегральной цифровой логистической экосистемы «Агрологистика 4.0». Он представляет собой системную модель, сочетающую функциональные элементы всех трёх частных подходов и направленную на формирование единого цифрового пространства логистики АПК. Ключевыми признаками данной архитектуры выступают модульность, открытая платформа, использование сенсорных технологий, блокчейн-фиксации и смарт-контрактов, а также институциональная сопряжённость с государственными и отраслевыми системами управления. Модель обеспечивает сквозную цифровизацию логистических процессов, высокую степень прослеживаемости и устойчивую интеграцию участников цепочки поставок.

Поэтапность внедрения, предусмотренная архитектурой «Агрологистики 4.0», позволяет адаптировать модель под текущие условия региона и по мере повышения цифровой зрелости переходить к полноформатной экосистеме. Это делает предложенный концепт не только научно обоснованным, но и практически применимым инструментом стратегического развития логистики агропромышленного комплекса.

[1] Меркурий : [электронный ресурс] / Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору. – URL: https://mercury.vetrf.ru/ (дата обращения: 26.05.2025).

[2] Зерно : [электронный ресурс] / Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. – URL: https://zerno.mcx.gov.ru/ (дата обращения: 26.05.2025)

[3] Smartseeds. О компании : [электронный ресурс]. – URL: https://smartseeds.ru/o-kompanii/ (дата обращения: 26.05.2025).

[4] Цифровизация логистики в АПК и почему это важно [Электронный ресурс] // Direct.Farm. – 2022. – 27 сентября. – Режим доступа: https://direct.farm/post/tsifrovizatsiya-logistiki-v-apk-i-pochemu-eto-vazhno-23023. – Дата обращения: 21.05.2025.

[5] Поле.рф [Электронный ресурс]. – URL: https://поле.рф (дата обращения: 26.05.2025).

[6] Lovejoy, L. How Digital Marketplaces Are Empowering Small Farmers [Электронный ресурс] / L. Lovejoy // Farming First. – 2025. – 18 марта. – Режим доступа: https://farmingfirst.org/2025/03/how-digital-marketplaces-are-empowering-small-farmers/, свободный. – (дата обращения: 25.05.2025).

Источники:

2. Баторшина Г. Д., Молодцов И. Н. Коммуникации цифровых платформ, на примере маркетплейсов агропромышленного комплекса // Вестник НГИЭИ. – 2022. – № 11 (138). – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kommunikatsii-tsifrovyh-platform-na-primere-marketpleysov-agropromyshlennogo-kompleksa (дата обращения: 02.06.2025).

3. Вертий М. В., Белова Л. А. Цифровые технологии в развитии АПК региона // ЕГИ. – 2023. – № 2 (46). – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovye-tehnologii-v-razvitii-apk-regiona (дата обращения: 02.06.2025).

4. Лепехина Ю. А., Грасс Е. Ю. Состояние, основные тренды и проблемы цифрового развития агропромышленного комплекса Российской Федерации // МНИЖ. – 2024. – № 10 (148). – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sostoyanie-osnovnye-trendy-i-problemy-tsifrovogo-razvitiya-agropromyshlennogo-kompleksa-rossiyskoy-federatsii (дата обращения: 02.06.2025).

5. Мальсагова Р. Г. Проблемы и перспективы применения искусственного интеллекта, больших данных и блокчейн-технологий в сельском хозяйстве России // МСХ. – 2025. – № 2. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-i-intellekta-perspektivy-primeneniya-iskusstvennogo-bolshih-dannyh-i-blokcheyn-tehnologiy-v-selskom-hozyaystve-rossii (дата обращения: 02.06.2025).

6. Полухин А. А., Лытнева Н. А., Парушина Н. В. Анализ рынка зерновых и зернобобовых культур в системе ФГИС «Зерно» для продовольственной безопасности страны // Зернобобовые и крупяные культуры. – 2022. – № 4 (44). – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-rynka-zernovyh-i-zernobobovyh-kultur-v-sisteme-fgis-zerno-dlya-prodovolstvennoy-bezopasnosti-strany (дата обращения: 30.05.2025).

7. Соловьева Н. Е. Современная архитектура организации льготного финансирования агробизнеса // Экономика. Информатика. – 2023. – № 2. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennaya-arhitektura-organizatsii-lgotnogo-finansirovaniya-agrobiznesa (дата обращения: 02.06.2025).

8. Тимакова Р. Т., Ильюхин Р. В. Цифровые технологии: новые подходы к прослеживаемости зерновых потоков в России // Цифровые модели и решения. – 2023. – Т. 2, № 2. – DOI: 10.29141/2782-4934-2023-2-2-6. – EDN: KNGYQQ.

9. Шумакова О. В., Крюкова О. Н. Влияние цифровых технологий на повышение сбалансированности взаимоотношений субъектов агропродовольственного рынка // Вестник ОрелГАУ. – 2021. – № 1 (88). – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-tsifrovyh-tehnologiy-na-povyshenie-sbalansirovannosti-vzaimootnosheniy-subektov-agroprodovolstvennogo-rynka (дата обращения: 02.06.2025).

10. Addou K. et al. A decentralized model to ensure traceability and sustainability of the food supply chain by combining blockchain, IoT, and machine learning // Mathematical Modeling and Computing. – 2023. – Т. 10. – № 2. – С. 498–510. – DOI: 10.23939/mmc2023.02.498.

11. Choruma D. J. et al. Digitalisation in agriculture: A scoping review of technologies in practice, challenges, and opportunities for smallholder farmers in Sub-Saharan Africa // Journal of Agriculture and Food Research. – 2024. – С. 101286. – DOI: 10.1016/j.jafr.2024.101286.

12. Ellahi R. M., Wood L. C., Bekhit A. E. D. A. Blockchain-Driven Food Supply Chains: A Systematic Review for Unexplored Opportunities // Applied Sciences. – 2024. – Т. 14. – № 19. – С. 8944. – DOI: 10.3390/app14198944.

13. Glaros A. et al. Digital technologies in local agri-food systems: Opportunities for a more interoperable digital farmgate sector // Frontiers in Sustainability. – 2023. – Т. 4. – С. 1073873. – DOI: 10.3389/frsus.2023.1073873.

14. Gondal M. U. A. et al. A secure food supply chain solution: blockchain and IoT-enabled container to enhance the efficiency of shipment for strawberry supply chain // Frontiers in Sustainable Food Systems. – 2023. – Т. 7. – С. 1294829. – DOI: 10.3389/fsufs.2023.1294829.

15. Kaur A. et al. Adaptation of IoT with blockchain in Food Supply Chain Management: An analysis-based review in development, benefits and potential applications // Sensors. – 2022. – Т. 22. – № 21. – С. 8174. – DOI: 10.3390/s22218174.

16. Khanna A. et al. Blockchain-enabled supply chain platform for Indian dairy industry: Safety and traceability // Foods. – 2022. – Т. 11. – № 17. – С. 2716. – DOI: 10.3390/foods11172716.

17. Levi R. et al. The impact of unifying agricultural wholesale markets: Impact on market prices and farmers’ profitability // Proceedings of the National Academy of Sciences. – 2020. – DOI: 10.1073/pnas.1906854117.

18. Lima G. C. et al. Agro 4.0: Enabling agriculture digital transformation through IoT // Revista Ciência Agronômica. – 2021. – Т. 51. – С. e20207771. – DOI: 10.5935/1806-6690.20200100.

19. Morepje M. T. et al. The influence of E-commerce platforms on sustainable agriculture practices among smallholder farmers in Sub-Saharan Africa // Sustainability. – 2024. – Т. 16. – № 15. – С. 6496. – DOI: 10.3390/su16156496.

20. Neza K., Nyarko Y., Orozco A. Digital Trading and Market Platforms: Ghana Case Study // In: Introduction to Development Engineering: A Framework with Applications from the Field. – Cham : Springer, 2022. – С. 221–245. – DOI: 10.1007/978-3-030-86065-3_9.

21. Ozarovskaya A. V. et al. Digital Transformation of Agriculture: From Global to Regional Level // Journal of Agriculture and Environment. – 2024. – № 11 (51). – DOI: 10.60797/JAE.2024.51.10.

22. Powell W. et al. Garbage in garbage out: The precarious link between IoT and blockchain in food supply chains // Journal of Industrial Information Integration. – 2022. – Т. 25. – С. 100261. – DOI: 10.1016/j.jii.2021.100261.

23. Sackmann D., Mardenli A. Digitalisation Challenges in Food Supply Chains // Central European Conference on Logistics. – Springer, 2024. – С. 41–57. – DOI: 10.1007/978-3-031-70977-7_3.

24. Tang A. et al. Assessing blockchain and IoT technologies for agricultural food supply chains in Africa: A feasibility analysis // Heliyon. – 2024. – DOI: 10.1016/j.heliyon.2024.e34584.

25. Thakur K. S., Ahuja R., Singh R. IoT-GChain: Internet of Things-Assisted Secure and Tractable Grain Supply Chain Framework Leveraging Blockchain // Electronics. – 2024. – Т. 13. – № 18. – С. 3740. – DOI: 10.3390/electronics13183740.

26. Yao Q., Zhang H. Improving agricultural product traceability using blockchain // Sensors. – 2022. – Т. 22. – № 9. – С. 3388. – DOI: 10.3390/s22093388.

Страница обновлена: 21.02.2026 в 01:20:00

Download PDF | Downloads: 32

An integrated model of the digital logistics ecosystem of the regional agro-industrial complex based on the concepts of “Agrologistics 2.0”, “Infrastructural Agromarketplace” and the blockchain-IoT network

Degengardt A.A., Shumakova O.V.Journal paper

Journal of Economics, Entrepreneurship and Law

Volume 15, Number 6 (June 2025)

Abstract:

In the context of the accelerating digitalization of the agro-industrial complex (agribusiness), there is a growing need to rethink the logistics mechanisms that ensure the sustainability and efficiency of agri-food supply chains. The article aims to analyze and systematize existing digital logistics models from Russian and foreign practices, and then generalize and improve them theoretically. The article presents three authors' models: "Agrologistics 2.0," "Infrastructural Agromarketplace," and "Network Platform Based on Blockchain and IoT."

Each model focuses on a specific aspect of digital transformation. The concept of "Agrologistics 4.0" is based on the integration of the functional advantages of the three models. It aims to eliminate the identified limitations and ensure the digitalization of logistics processes from start to finish in the regional agro-industrial complex.

The results of the research can be used to develop a strategy for the digital development of agriculture and to design regional digital logistics platforms that ensure the institutional and technological sustainability of agricultural logistics participants.

Keywords: digitalization, agrologistics, digital platform, IoT, blockchain, agro-industrial complex, ecosystem

Funding:

JEL-classification: Q50, Q56, Q57, L86

References:

Addou K., El Ghoumari M.Y., Achkdir S., Azzouazi M. (2023). A decentralized model to ensure traceability and sustainability of the food supply chain by combining blockchain, IoT, and machine learning Mathematical Modeling and Computing. 10 (2). 498-510. doi: 10.23939/mmc2023.02.498.

Andryushechkina N.A., Musikhina L.V. (2020). Internet of things in agriculture. Nauchno-tekhnicheskiy vestnik: Tekhnicheskie sistemy v APK. (1(6)). 42-47.

Batorshina G.D., Molodtsov I.N. (2022). Communications of digital platforms, on the example of marketplaces of the agro-industrial complex. Bulletin NGII. (11(138)). 57-70. doi: 10.24412/2227-9407-2022-11-57-70.

Choruma D.Ju., Dirwai T.L., Mutenje M.Ju., Mustafa M., Chimonyo V.G.P., Jacobs-Mata I., Mabhaudhi T. (2024). Digitalisation in agriculture: A scoping review of technologies in practice, challenges, and opportunities for smallholder farmers in Sub-Saharan Africa Journal of Agriculture and Food Research. 18 101286. doi: 10.1016/j.jafr.2024.101286.

Ellahi R.M., Wood L.C., Bekhit A.Ei.D.A. (2024). Blockchain-Driven Food Supply Chains: A Systematic Review for Unexplored Opportunities Applied Sciences (Switzerland). 14 (19). 8944. doi: 10.3390/app14198944.

Glaros A., Thomas D., Nost E., Nelson E., Schumilas T. (2023). Digital technologies in local agri-food systems: Opportunities for a more interoperable digital farmgate sector Frontiers. 4 doi: 10.3389/frsus.2023.1073873.

Gondal M.U.A., Khan M.A., Haseeb A., Albarakati H.M., Shabaz M. (2023). A secure food supply chain solution: blockchain and IoT-enabled container to enhance the efficiency of shipment for strawberry supply chain Frontiers in Sustainable Food Systems. 7 doi: 10.3389/fsufs.2023.1294829.

Kaur A., Singh G., Kukreja V., Sharma S., Singh S., Yoon B. (2022). Adaptation of IoT with blockchain in Food Supply Chain Management: An analysis-based review in development, benefits and potential applications Sensors. 22 (21). 8174. doi: 10.3390/s22218174.

Khanna A., Jain S., Burgio A., Bolshev V.E., Panchenko V.A. (2022). Blockchain-enabled supply chain platform for Indian dairy industry: Safety and traceability Foods. 11 (17). 2716. doi: 10.3390/foods11172716.

Lepekhina Yu.A., Grass E.Yu. (2024). State, main trends and problems of digital development of the agro-industrial complex of the Russian Federation. International Research Journal. (10(148)). doi: 10.60797/IRJ.2024.148.71.

Levi R., Rajan M., Singhvi S., Zheng Ya. (2020). The impact of unifying agricultural wholesale markets: Impact on market prices and farmers’ profitability Proceedings of the national academy of sciences of the United States of America. 117 (5). 2366-2371. doi: 10.1073/pnas.1906854117.

Lima G.C. et al. (2021). Agro 4.0: Enabling agriculture digital transformation through IoT Revista Ciência Agronômica. 51 (5). e20207771. doi: 10.5935/1806-6690.20200100.

Malsagova R.G. (2025). Problems and prospects of using artificial intelligence, big data and blockchain technologies in Russian agriculture. International Agricultural Journal. (2(404)). 220-224. doi: 10.55186/25876740_2025_68_2_220.

Morepje M.T., Sithole M.Z., Msweli N.Sh., Agholor A.I. (2024). The influence of E-commerce platforms on sustainable agriculture practices among smallholder farmers in Sub-Saharan Africa Sustainability. 16 (15). 6496. doi: 10.3390/su16156496.

Neza K., Nyarko Y., Orozco A. (2022). Digital Trading and Market Platforms: Ghana Case Study Cham: Springer.

Polukhin A.A., Lytneva N.A., Parushina N.V. (2022). Analysis of the market of cereals and legumes in the system of fsis "grain" for the food security of the country. Zernobobovye i krupyanye kultury. (4(44)). 12-23. doi: 10.24412/2309-348X-2022-4-12-23.

Powell W., Foth M., Cao Sh., Natanelov V. (2022). Garbage in garbage out: The precarious link between IoT and blockchain in food supply chains Journal of Industrial Information Integration. 25 100261. doi: 10.1016/j.jii.2021.100261.

Sackmann D., Mardenli A. (2024). Digitalisation Challenges in Food Supply Chains Cham: Springer.

Scherbakova A.S., Ivanov V.A., Maltseva I.S., Ozarovskaya A.V. (2024). Digital Transformation of Agriculture: From Global to Regional Level. Journal of Agriculture and Environment. (11(51)). doi: 10.60797/JAE.2024.51.10.

Shumakova O.V., Kryukova O.N. (2021). Impact of digital technologies on improving balance between agri-food market entities. Bulletin of Agrarian Science. (1(88)). 143-151. doi: 10.17238/issn2587-666X.2021.1.143.

Soloveva N.E. (2023). Modern architecture of the organization of preferential financing of agribusiness. Ekonomika. 50 (2). 357-366. doi: 10.52575/2687-0932-2023-50-2-357-366.

Tang A., Tchao E.T., Agbemenu A.S., Keelson E., Klogo G.S., Kponyo J.J. (2024). Assessing blockchain and IoT technologies for agricultural food supply chains in Africa: A feasibility analysis Heliyon. 10 (15). e34584. doi: 10.1016/j.heliyon.2024.e34584.

Thakur K.S., Ahuja R., Singh R. (2024). IoT-GChain: Internet of Things-Assisted Secure and Tractable Grain Supply Chain Framework Leveraging Blockchain Electronics. 13 (18). 3740. doi: 10.3390/electronics13183740.

Timakova R.T., Ilyukhin R.V. (2023). Digital technologies: new approaches to the traceability of grain flows in Russia. Tsifrovye modeli i resheniya. 2 (2). 6. doi: 10.29141/2782-4934-2023-2-2-6.

Vertiy M.V., Belova L.A. (2023). Digital technologies in the development of the agro-industrial complex of the region. Natural-humanitarian research. (2(46)). 54-61.

Yao Q., Zhang H. (2022). Improving agricultural product traceability using blockchain Sensors. 22 (9). doi: 10.3390/s22093388.