Взаимодействие университетов и особых экономических зон как способ решения проблемы дефицита высококвалифицированных кадров в условиях инновационной экономики

Ильина Т.А.1, Малина А.Б.2

1 Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН), ,

2 Самарский государственный технический университет, ,

Скачать PDF | Загрузок: 15

Статья в журнале

Вопросы инновационной экономики (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Том 15, Номер 3 (Июль-сентябрь 2025)

Эта статья проиндексирована РИНЦ, см. https://elibrary.ru/item.asp?id=83019576

Аннотация:

Наличие высококвалифицированных кадров является необходимым условием для создания и потребления инноваций в обществе, повышения инновационной активности предприятий и, следовательно, развития инновационной экономики. Однако отечественные предприятия, особенно в сфере высокотехнологичного производства, испытывают значительный дефицит компетентных специалистов, способных решать вопросы инновационного характера. В ходе исследования был проведен анализ обеспеченности кадрами высокотехнологичных отраслей промышленности, который выявил дефицит в большинстве регионов РФ. В рамках данной статьи была разработана модель взаимодействия между университетами, являющимися основными поставщиками кадров на рынок труда, и особыми экономическими зонами, на территории которых сосредоточены наиболее передовые наукоемкие предприятия. Применение данной модели способствует подготовке специалистов для сферы высокотехнологичного производства. В качестве примера был представлен успешный опыт одной из российских особых экономических зон.

Ключевые слова: Дефицит кадров, университеты, особые экономические зоны, инновационная экономика

JEL-классификация: D23, J21,J24, J40

ВВЕДЕНИЕ

Инновационный вектор развития является одним из приоритетов российской экономики, который официально обозначен в Концепции технологического развития на период до 2030 года (далее Концепция) [14]. Внедрение основных положений Концепции направлено на поддержание технико-технологической конкурентоспособности нашей страны на мировом уровне, что является важнейшим условием национальной безопасности.

Основой инновационной экономики являются новые знания и технологии, а наличие высококвалифицированных профессионалов с новаторским стилем мышления является необходимым условием для развития высокотехнологичного производства, построения инновационной инфраструктуры, создания доброжелательной и новаторской среды в обществе − то есть всего, что необходимо для построения инновационной экономики [2, с.12-23].

Однако в настоящее время деятельность высокотехнологических предприятий затруднена в связи с недостатком высококвалифицированных кадров. Соответственно, решение вопроса дефицита высококвалифицированных кадров в условиях инновационной экономики является актуальным.

Данная проблема характерна для многих стран, поэтому её исследованию посвящены работы как российских, так и зарубежных ученых.

Значительный вклад в изучение влияния дефицита высококвалифицированных кадров на технологическое и социально-экономическое развитие российских регионов внесли такие ученые как Сизова И.Л. [20, с. 1-16], Подвойский Г.Л. [17, с.41-53], Колесникова О.А. и Маслова Е.В. [11, с.179-189], Акимова О.Е. [1, с.422-436] и др.

Из числа зарубежных ученых следует отметить Каледжайе П.О. [23, с.50], Касса Т. и Кегне М. [24, с.1-32]. Так, Каледжайе П.О. указывает на важность наличия высококвалифицированных кадров для повышения производительности труда и поддержания конкурентоспособности страны в мировой экономике, а Касса Т. и Кегне М. определяют отсутствие квалифицированного персонала как основное препятствие для внедрения и реализации технологических инноваций.

Ряд ученых, среди которых Чурсина А.В. [21, с. 263-268] и Каледжайе П.О. [23, с.50], подчёркивают, что проблема дефицита кадров связана с несоответствием компетенций выпускников образовательных учреждений современными требованиями работодателей.

Решение проблемы научным сообществом (как в России, так и зарубежом) видится в создании тесного взаимодействия между университетами и промышленными предприятиями. Исследованию этого вопроса посвящены публикации Чурсиной А.В. [21, с. 263-268], Тавесенгскултай Н. [30, с.16], Хайлу А.Т. [30, с.25] и др.

Вопросы функционирования особых экономических зон (ОЭЗ) и их влияние на активизацию инновационной деятельности в различных странах широко представлены в работах Бессоновой Е.А. [3, с.78-95], Даниловой И.В. и Каретниковой Т.М. [5, с.5-18], Платоновой Т.Е. [16, с.406-409], Хамракулова И. [25, с. 233-237], Панибратова А. и Русаковой Л. [27, с. 275-287], Пушкарева А. [28, с.801-830], Шукуровой Ф. [29, с. 92-95], Зенга Д.З. [32, с.259-275] и др..

В то же время, несмотря на многочисленные публикации по данным темам, существует научный пробел в плане формирования моделей взаимодействия между университетами и особыми экономическими зонами, которые в российских реалиях становятся новыми важнейшими субъектами инновационной деятельности.

Целью статьи является поиск управленческих решений по реализации взаимодействия университетов и предприятий-резидентов особых экономических зон для снижения дефицита высококвалифицированных кадров за счет подготовки наиболее компетентных выпускников и поддержки талантливых сотрудников.

Научная новизна заключается в разработке авторской модели взаимодействия между университетами и особыми экономическими зонами, в результате которого осуществляется формирование условий для подготовки и поддержки инновационно-ориентированных кадров для высокотехнологичных отраслей.

Авторской гипотезой является утверждение о том, что взаимодействие между университетами и особыми экономическими зонами способствует эффективной подготовке кадров для высокотехнологичных отраслей промышленности, снижению их дефицита и, как следствие, скорейшему переходу к инновационной экономике.

Методология исследования основана на применении классических научных методов (анализ и сравнение, обобщение фактических данных и экспертных оценок), а также нетрадиционных (эвристических) методов.

[1

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Дефицит кадров в высокотехнологичных отраслях промышленности

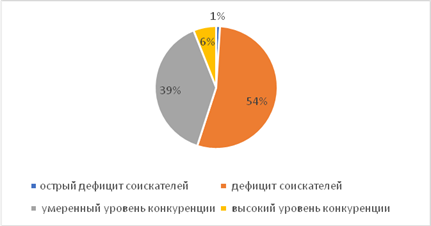

Анализ российского рынка труда выявил, что более половины регионов сталкиваются с дефицитом кадром в различных профобластях (рис.1).

Рис.1. Анализ рынков труда в регионах РФ на 10.01.2025 (источник: разработано авторами на основе информации [19])

В высокотехнологичной сфере ситуация в плане обеспеченности кадрами ещё более неблагоприятная. Так, подавляющая часть регионов (более 90%) испытывают нехватку специалистов в наиболее инновационно-ориентированных отраслях – производстве, сервисном обслуживании, медицине и фармацевтике (рис.2).

Рис.2. Анализ обеспеченности кадрами высокотехнологичных отраслей в регионах на 10.01.2025 (источник: разработано авторами на основе информации [19])

Важной задачей является решение данной проблемы, поскольку недостаток высококвалифицированных кадров в научных и производственных секторах продолжает оставаться одной из основных причин технологической отсталости отечественной промышленности [8, с.73-78].

Модель взаимодействия университетов и особых экономических зон

Ключевую роль в подготовке кадров для высокотехнологичных отраслей играют университеты [10, с.128-134], [13, с.183-194], однако не всегда подготовленные специалисты отвечают требованиям рынка труда. И хотя вузы достаточно давно используют различные способы взаимодействия с промышленностью (например, открытие базовых кафедр от ведущих компаний, размещение центров коллективного пользования производственным оборудованием на площадках университета) [18, с.152], вопрос подготовки кадров для высокотехнологичных производств остаётся открытым.

В текущих условиях изменчивости рынка труда, в целях преодоления разрыва между требуемыми и реальными компетенциями выпускников, должны применяться новые форматы сотрудничества между университетами и промышленностью [12, с. 9-34], [21, с.263-268], [26, с.387-397].

При подготовке специалистов для высокотехнологичных отраслей должны внедряться новые модели сотрудничества с участием современных субъектов инновационной деятельности, например, особых экономических зон.

В последние годы они стали одними из успешно зарекомендовавших себя инструментов, направленных на развитие технологического предпринимательства [5, с.5-18]. Их эффективность подтверждается не только российским, но и мировым опытом [32, с.259-275]. Благодаря размещению на территориях с развитой инфраструктурой, ОЭЗ способствую развитию материального производства [25, с.233-237] и инновационной деятельности [27, с.275-287]. Они утвердились как один из ключевых инструментов государственной политики, направленной на стимулирование экономического роста и приток инвестиций [3, с.78-95], повышение производительности труда [28, с. 801-830], производство экспортных и импортозамещающих товаров [29, с.92-95].

Особые экономические зоны, являясь новыми механизмами регулирования, оказывают значительное влияние на занятость и, в целом, социально-экономические тенденции в регионах [31, с.28]. Темп роста количества созданных рабочих мест в 2023 г. к 2012 г. составил 1296% [16, с. 406-409].

И поскольку ОЭЗ объединяют на своих территориях наиболее передовые в технологическом плане промышленные предприятия, именно они могли бы стать ключевыми партнерами университетов при подготовке высококвалифицированных кадров.

На рисунке 3 представлена предлагаемая модель взаимодействия между университетами и особыми экономическими зонами.

Сотрудничество основано на реализации совместных мероприятий по следующим направлениям:

1. Реализация совместных образовательных проектов. Это могут быть уникальные программы стажировок для студентов на площадках высокотехнологичных компаний; проведение кейс-чемпионатов и олимпиад и т.д. Данные мероприятия позволяют максимально ощутить реальные производственные условия и овладеть сложными профессиональными навыками и компетенциями. Сотрудничество высшей школы с инновационно-ориентированными предприятиями позволит университетам максимально следовать мировым трендам на рынке труда в подготовке специалистов, а передовым предприятиям не только получать высококвалифицированных профессионалов, но и владеть информацией об актуальных научных достижениях российских учёных. Помимо практической подготовки на базе компаний, в университетах также могут быть организованы специализированные производственные площадки передовых предприятий.

2. Открытие приоритетных образовательных программ в соответствии с запросами работодателей, что предполагает подготовку специалистов именно для наукоемких производств. Обучение должно включать опыт управления практико-ориентированными проектами полного жизненного цикла – от этапа идеи до коммерциализации.

Рис. 3. Модель взаимодействия между университетами и особыми-экономическими зонами (источник: разработано авторами)

3. Совместная просветительская работа по повышению имиджа технических профессий, например, посредством проведения конкурсов профессионального мастерства, проектов с участием средств массовой информации и т.д.

Помимо указанных совместных направлений, университеты и предприятия-резиденты особых экономических зон реализуют собственные меры по повышению престижа высокоинтеллектуального труда и специальностей, связанных с работой в сфере высокотехнологичного производства.

Так, в высшей школе создаётся особая среда для самореализации талантливой молодёжи, способствующая развитию предпринимательских компетенций и закладывающая основу для успешного карьерного роста в будущем.

Особые экономические зоны осуществляют поддержку ценных сотрудников с новаторским стилем мышления посредством применения инструментов нематериальной мотивации и повышения корпоративной культуры.

В результате применения комплексного подхода преодолевается проблема дефицита кадров в высокотехнологичных отраслях: университеты получают информацию о наиболее востребованных на рынке труда направлениях и готовят специалистов в соответствии с запросами работодателей – резидентов ОЭЗ. Кроме того, формируется благоприятная среда для профессионального самоопределения учащихся вузов [9, с.9-12] и привлечения в наукоемкую сферу наиболее ценных специалистов.

Данная модель была разработана на основе успешного опыта одной из российских особых экономических зон технико-внедренческого типа, расположенной на территории города Москва − «Технополис Москва». В настоящее время здесь работает более 220 высокотехнологичных компаний в области микроэлектроники, роботостроения, приборостроения, биоинженерии, фармакологии и т.п. Некоторые из выпускаемых инновационных изделий не имеют аналогов.

Мероприятия, проводимые «Технополис Москва» совместно с организациями образовательной сферы, и получаемый эффект от их реализации представлены в таблице 1.

Таблица 1

Взаимодействие между особыми-экономическими зонами и университетами (на примере «Технополис Москва»)

|

Направление

взаимодействия

|

Мероприятие

|

Эффект от реализации

мероприятия

|

|

1. Открытие приоритетных образовательных программ

в университетах

|

- подготовка

студентов по образовательным программам, разработанным совместно с

Национальным исследовательским университетом «Московский институт электронной

техники» (НИУ МИЭТ) и резидентами технополиса

|

- подготовка

специалистов наиболее востребованных направлений;

|

|

2. Реализация совместных образовательных проектов

|

- стажировки;

- кейс-чемпионаты и олимпиады |

- приобретение

профессиональных навыков и компетенций;

- получение предложений о трудоустройстве в ведущих наукоёмких компаниях; |

|

3.

Совместная просветительская работа по повышению имиджа технических профессий

|

- реализация проектов

по популяризации инженерных специальностей и выдающихся сотрудников

технополиса («Техно люди» и «Техно профессии»);

- экскурсии для представителей образовательных организаций и общественности. |

- формирование в

обществе благоприятной атмосферы для восприятия новых знаний, технологий,

инноваций;

- повышение имиджа технических и высокоинтеллектуальных профессий; |

В рамках направления по открытию приоритетных образовательных программ, «Технополис Москва» активно сотрудничает с крупнейшими университетами страны. Так, образовательные программы Национального исследовательского университета «Московский институт электронной техники» (НИУ МИЭТ) корректируются в соответствии с запросами резидентов технополиса, что помогает готовить специалистов наиболее востребованных направлений и решить проблему дефицита кадров.

В ходе реализации совместных образовательных проектов студентам НИУ МИЭТ и других технических вузов предлагаются уникальные программы стажировок, позволяющие овладеть сложными профессиональными навыками и компетенциями. Многие предприятия предлагают уникальные программы стажировок, например, в области применения искусственного интеллекта и разработки программного обеспечения. Проект успешно развивается: в 2024 году его возможностями воспользовалось около 500 студентов, что в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такое сотрудничество позволяет будущим инженерам проходить стажировку у лидеров рынка, а лучшим – получать привлекательные предложения по трудоустройству еще в период обучения.

Совместная просветительская работа с молодёжью по повышению престижа технических профессий и повышению уровня знаний в области инноваций и инновационной деятельности реализуется посредством проектов «Техно люди» и «Техно профессии». В рамках проектов популяризируются инженерные специальности и рассказывается о выдающихся сотрудниках «Технополиса Москва», являющихся новаторами в сфере высоких технологий и внесших особый вклад в инновационное развитие страны. Пространство технополиса открыто для широкой общественности. На территории технопарка регулярно проводятся экскурсии, участниками которых могут стать как руководители производственных и образовательных учреждений, так и обычные студенты и школьники.

Особое внимание уделяется мерам нематериальной мотивации сотрудников. Для работников компаний-резидентов и членов их семей активно проводятся культурно-массовые мероприятия, благодарственными грамотами отмечается вклад сотрудников в развитие высокотехнологичных производств столицы. Данные меры направлены на совершенствование корпоративной культуры и улучшение морально-психологического климата, что помогает не только предотвратить «утечку» ценных кадров, но также способствуют формированию положительного имиджа технопарка, как благоприятного места для деятельности талантливой молодежи с новаторским стилем мышления [15].

Передовой опыт взаимодействия «Технополис Москва» с научно-образовательной сферой может быть использован и в других регионах, где проблема дефицита высококвалифицированных кадров стоит особенно остро.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В условиях перехода к инновационной экономике взаимодействие университетов и особых экономических зон является одним из перспективных направлений по преодолению проблемы дефицита кадров в высокотехнологичных отраслях.

В результате реализации совместных образовательных проектов, просветительской работе, мотивационным мероприятиям учащиеся университетов максимально погружаются в деятельность передовых предприятий и приобретают профессиональные навыки, наиболее соответствующие современным запросам. Университеты получают информацию о наиболее востребованных на рынке труда направлениях и готовят специалистов в соответствии с запросами работодателей – резидентов ОЭЗ.

В целом, коллаборация ОЭЗ с университетами способствует подготовке высококвалифицированных профессионалов с новаторским стилем мышления, что является необходимым условием для развития высокотехнологичного производства, создания инновационной инфраструктуры, формирования доброжелательной и новаторской среды в обществе, а, следовательно, построения инновационной экономики.

Источники:

2. Басюк, А. С., Вицелярова, К. Н. (2023). Признаки инновационной экономики. Экономические исследования, (1), 12-23.

3. Бессонова, Е.А., Лопатина, Н.Д. (2024) Особые экономические зоны промышленно-производственного типа в качестве инструмента адаптации к новым экономическим реалиям. Экономические и социальные проблемы России, 1(57), 78−95. https://doi.org/10.31249/espr/2024.01.05

4. Голованов, О.А., Тырсин, А.Н., Васильева, Е.В. (2023). Моделирование рисков экономической безопасности регионов России в условиях санкционного давления. Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 16(5), 49-65. https://doi.org/10.15838/esc.2023.5.89.3

5. Данилова, И. В., Каретникова, Т.М. (2024). ОЭЗ в практике реализации промышленной политики стран Юго-Восточной Азии. Вестник Южно-Уральского государственного университета, 18(3), 5-18. https://doi.org/10.14529/em240301

6. Данова, М., Шира, Е. (2023). Образовательно-инновационный аспект человеческого капитала и его влияние на экономический рост. Экономика региона, 19(1), 111–121. https://doi.org/10.17059/ekon.reg.2023-1-9

7. Домнич, Е. Л. (2024). Исследование и эксплуатация технологий как способы обучения инновациям в регионах России: нелинейные взаимодействия. Пространственная экономика, 20(4), 77−107. https://doi.org/10.14530/se.2024.4.077-107

8.Ильина, Т. А. (2024). Дефицит кадров как один из ключевых барьеров развития инновационной экономики: Экономическое развитие региона: управление, инновации, подготовка кадров, 11, 73-78.

9.Ильина, Т. А., Панофенова, Л.И. (2018) Инновационная среда вуза как средство решения проблем профессионального самоопределения обучающихся: Качество. Инновации. Образование, 2(153), 9-12.

10.Ильина, Т. А., Скориков, С. Н. (2012). Формирование интеллектуального капитала вузов. Вестник Самарского государственного технического университета. Серия: Экономические науки, (1), 128-134.

11.Колесникова, О. А., Маслова Е. В., Околелых И. В. (2023). Кадровый дефицит на современном рынке труда России: проявления, причины, тренды, меры преодоления. Социально-трудовые исследования. 4(53),179-189. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=55061108

12.Коршунов, И. А., Ширкова, Н. Н., Сженов Е.С. и др. (2023). Управленческие практики и результативность вузов в реализации непрерывного образования. Высшее образование в России, 32(1), 9–34. https://doi.org/10.31992/0869-3617-2023-32-1-9-34

13.Мельник, А. Д., (2023). Основания измерения прекарной занятости и их связь с высшим образованием. Личность и культура в меняющемся мире: единство в многообразии. Екатеринбург: УрГПУ, С. 183–194.

14.Об утверждении Концепции технологического развития на период до 2030 года. Распоряжение Правительства РФ от 20.05.2023 No 1315-р. Ред. от 21.10.2024. Доступ из информационно-правовой системы КонсультантПлюс. http://www.consultant.ru (дата обращения: 27.01.2025)

15.Особая экономическая зона «Технополис Москва»: здесь производят будущее Официальный сайт https://technomoscow.ru/ (дата обращения: 10.01.2025)

16.Платонова, Т.Е. (2024). Особые экономические зоны Российской Федерации: результаты деятельности и перспективы развития. Вестник Алтайской академии экономики и права. 11(3), 406-409. https://doi.org/10.17513/vaael.3896

17.Подвойский, Г. Л., Прокудин, В. А. (2024). Дефицит работников в новых условиях развития национальной экономики. Социально-трудовые исследования, (2 (55)), 41-53. https://www.elibrary.ru/download/elibrary_67850230_81468484.pdf

18. Прохоренко, А.А., Ильина, Т.А. (2011). Инновационная деятельность вузов. Самара: Самарский государственный технический университет. 152.

19.Сервис открытой аналитики рынка труда. Официальный сайт hh.ru https://stats.hh.ru/about (дата обращения: 10.01.2025)

20.Сизова, И. Л., Елагина, Е. Д., Орлова, Н. С. (2023). Дефицит (квалифицированных) кадров на рынке труда в России: современные риски. Социальное пространство. Т. 9, № 3, 1-16. https://www.elibrary.ru/download/elibrary_54655003_70659310.pdf

21. Чурсина, А. В. (2021). Подготовка кадров для наукоемких производств в системе непрерывного образования. Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия Социология. Политология, 21(3), 263-268. https://doi.org/10.18500/1818-9601-2021-21-3-263-268

22. Hailu, A. T. (2024). The role of university–industry linkages in promoting technology transfer: implementation of triple helix model relations. Journal of Innovation and entrepreneurship, 13(1), 25. https://link.springer.com/article/10.1186/s13731-024-00370-y

23. Kalejaiye, P. O. (2023). Addressing shortage of skilled technical workers in the USA: A glimpse for training service providers. Future Business Journal, 9(1), 50. https://link.springer.com/article/10.1186/s43093-023-00228-x

24. Kassa, T., Kegne, M. (2025). Factors affecting innovativeness of small and medium enterprises in Benishangul Gumuz Regional State, Ethiopia. Journal of Innovation and Entrepreneurship, 14(1), 1-32. https://innovation-entrepreneurship.springeropen.com/articles/10.1186/s13731-024-00458-5

25. Khamrakulov, I. (2022). Organizational and economic foundations for creating small industrial zones in Uzbekistan. Asian Journal of Multidimensional Research, 11(10), 233-237. http://dx.doi.org/10.5958/2278-4853.2022.00271.3

26. Kravchenko, N. A., Markova, V. D., Yusupova, A. T. (2024). Emerging Regional Innovation Ecosystems: In Search of Partnerships. Regional Research of Russia, 14(3), 387-397. https://doi.org/10.1134/S2079970524600392

27. Panibratov, A., Rysakova, L. (2022). Cities and regions with special economic zones as innovation hubs within the Belt and Road Initiative. In Research Handbook on Innovation in International Business (pp. 275-287). Edward Elgar Publishing. https://doi.org/10.4337/9781800882942.00020

28. Pushkarev, A., Gainetdinova, A., Davidson, N., Sokolova, E. (2024). The impact of special economic zones on industrial enterprises’ productivity in Russia. Post-Communist Economies, 36(7), 801-830. https://doi.org/10.1080/14631377.2024.2376984

Страница обновлена: 27.01.2026 в 02:38:51

Download PDF | Downloads: 15

Cooperation between universities and special economic zones as a way to solve the problem of shortage of highly qualified personnel in an innovative economy

Ilyina T.A., Malina A.B.Journal paper

Russian Journal of Innovation Economics

Volume 15, Number 3 (July-september 2025)

Abstract:

The availability of highly qualified personnel is a prerequisite for the creation and consumption of innovations in society, increasing the innovative activity of enterprises and, consequently, the development of an innovative economy.

However, domestic enterprises, especially in the field of high-tech production, experience a significant shortage of competent specialists capable of solving innovative problems.

The article analyzed the availability of personnel in high-tech industries, which revealed a shortage in most regions of the Russian Federation.

Within the framework of the article, a model of interaction between universities, which are the main suppliers of personnel to the labor market, and special economic zones, where the most advanced high-tech enterprises are concentrated, was developed. The application of this model contributes to the training of specialists in the field of high-tech production.

The successful experience of one of the Russian special economic zones was presented as an example.

Keywords: staff shortage, university, special economic zone, innovative economy

JEL-classification: D23, J21,J24, J40

References:

Akimova O. E., Volkov S. K., Efimov E. G. (2023). Asynchronous development of the labour market and the market of educational services contributing to the shrinking of old industrial regions. Economy of the region. (19). 422–436. doi: 10.17059/ekon.reg.2023-2-10.

Basyuk A. S., Vitselyarova K. N. (2023). Signs of an innovative economy. Ekonomicheskie issledovaniya. (1). 12-23.

Bessonova E.A., Lopatina N.D. (2024). Special economic zones of industrial production type as a tool for adaptation to new economic realities. Ekonomicheskie i sotsialnye problemy Rossii. (1). 78-95. doi: 10.31249/espr/2024.01.05.

Chursina, A. V. (2021). Personnel training for high-tech industries in the system of lifelong education. Izvestiya Saratovskogo universiteta. Novaya seriya. Seriya Sotsiologiya. Politologiya. (21). 263-268. doi: 10.18500/1818-9601-2021-21-3-263-268.

Danilova I. V., Karetnikova T.M. (2024). Sezs in the implementation of industrial policy in southeast Asian countries. Vestnik Yuzhno-Uralskogo gosudarstvennogo universiteta. (18). 5-18. doi: 10.14529/em240301.

Danova M., Shira E. (2023). The educational and innovative aspect of human capital and its impact on economic growth. Economy of the region. (19). 111-121. doi: 10.17059/ekon.reg.2023-1-9.

Domnich E. L. (2024). Learning innovations through exploration and exploitation in Russian regions: a nonlinear panel data interaction model. Spatial Economics. (20). 77-107. doi: 10.14530/se.2024.4.077-107.

Golovanov, O.A., Tyrsin, A.N., Vasileva, E.V. (2023). Modeling economic security risks for Russian regions in the context of sanctions pressure. Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast. (16). 49-65. doi: 10.15838/esc.2023.5.89.3.

Hailu A. T. (2024). The role of university–industry linkages in promoting technology transfer: implementation of triple helix model relations Journal of Innovation and entrepreneurship. (13). 25.

Ilyina T. A. (2024). Staffing shortage as one of the main barriers to the development of the innovative economy. Ekonomicheskoe razvitie regiona: upravlenie, innovatsii, podgotovka kadrov. (11). 73-78.

Ilyina T. A., Panofenova L.I. (2018). Innovative environment of the university as a means of solving the problems of professional self-determination of students. Quality. innovation. education. (2). 9-12.

Ilyina T. A., Skorikov S. N. (2012). Formation of intellectual capital university. Vestnik Samarskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta. Seriya: Ekonomicheskie nauki. (1). 128-134.

Kalejaiye P. O. (2023). Addressing shortage of skilled technical workers in the USA: A glimpse for training service providers Future Business Journal. (9). 50.

Kassa T., Kegne M. (2025). Factors affecting innovativeness of small and medium enterprises in Benishangul Gumuz Regional State, Ethiopia Journal of Innovation and Entrepreneurship. (14). 1-32.

Khamrakulov I. (2022). Organizational and economic foundations for creating small industrial zones in Uzbekistan Asian Journal of Multidimensional Research. (11). 233-237.

Kolesnikova, O. A., Maslova E. V., Okolelyh I. V. (2023). Personnel shortage in the current Russian labor market: manifestations, causes, trends, measures to overcome it. Sotsialno-trudovye issledovaniya. (4). 179-189.

Korshunov I. A., Shirkova N. N., Szhenov E.S. (2023). Management practices and effectiveness of universities in the implementation of continuing education. Higher education in Russia. (32). 9-34. doi: 10.31992/0869-3617-2023-32-1-9-34.

Kravchenko, N. A., Markova, V. D., Yusupova, A. T. (2024). Emerging Regional Innovation Ecosystems: In Search of Partnerships Regional Research of Russia. (14). 387-397. doi: 10.1134/S2079970524600392.

Melnik A. D. (2023). The basis for measuring precarious employment and their relationship to higher education. Personality and culture in a changing world: unity in diversity

Panibratov A., Rysakova L. (2022). Cities and regions with special economic zones as innovation hubs within the Belt and Road Initiative In Research Handbook on Innovation in International Business. 275-287. doi: 10.4337/9781800882942.00020.

Platonova T.E. (2024). Special economic zones of the Russian Federation: results of activities and development prospects. Vestnik Altayskoy akademii ekonomiki i prava. (11). 406-409. doi: 10.17513/vaael.3896.

Podvoyskiy G. L., Prokudin V. A. (2024). Shortage of workers in the new conditions of national economic development. Sotsialno-trudovye issledovaniya. (2). 41-53.

Prokhorenko A.A., Ilyina T.A. (2011). Innovative activity of universities

Pushkarev A., Gainetdinova A., Davidson N., Sokolova E. (2024). The impact of special economic zones on industrial enterprises’ productivity in Russia Post-Communist Economies. (36). 801-830. doi: 10.1080/14631377.2024.2376984.

Sizova I. L., Elagina E. D., Orlova N. S. (2023). Shortage of (qualified) personnel on the labor market in russia: current risks. Social space. 9 (3). 1-16.