Оценка влияния внутренней миграции рабочей силы на уровень развития региона с использованием теста Манна-Уитни

Анисимов А.Ю.1![]() , Водолаженко Р.А.1

, Водолаженко Р.А.1![]() , Дробот В.В.1

, Дробот В.В.1![]() , Шевченко К.К.1

, Шевченко К.К.1![]()

1 Университет Синергия, ,

Скачать PDF | Загрузок: 22

Статья в журнале

Экономика труда (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Том 12, Номер 5 (Май 2025)

Эта статья проиндексирована РИНЦ, см. https://elibrary.ru/item.asp?id=82646172

Аннотация:

Миграция является одним из ключевых последствий глобализации, наряду с интернационализацией производства, разделением труда и глобализацией рынков. В последние годы миграционные процессы приобрели особое значение на фоне глобальных экономических и политических изменений, а также усилившихся социальных факторов, что привело к изменениям в динамике и характере миграционных потоков. Особенно заметным является рост внутренней миграции, которая становится значимой не только для крупных мегаполисов, но и для регионов с менее развитой экономикой. Данный процесс оказывает как положительное, так и негативное влияние на социально-экономическое развитие отдельных регионов, что обусловливает необходимость разработки региональной экономической политики с учетом миграционных потоков, их структуры и возможных последствий для социально-экономической стабильности. В связи с чем, целью статьи выступает исследование степени влияния миграции на показатели социально-экономического развития регионов Российской Федерации.

В процессе исследования использованы такие методы как: анализ, синтез, сравнительный анализ, корреляционно-регрессионный анализ и моделирование, а также статистический анализ с использованием теста Манна-Уитни.

В результате исследования изучены связи между миграцией рабочей силы и экономическим развитием региона. Установлено, что миграция рабочей силы оказывает существенное влияние на экономическое развитие регионов.

Ключевые слова: миграция; уровень развития регионов; регрессия; уровень доходов; безработица; тест Манна-Уитни

JEL-классификация: R 23, O15, O10, E24

Введение

Демографический профиль региона способен оказывать существенное влияние на уровень социально-экономического развития территорий. В частности, такие параметры как: численность, темпы роста, возрастной и профессиональный состав, а также пространственное распределение населения, представляют собой эндогенные детерминанты регионального экономического роста. Миграция населения рассматривается как один из важнейших факторов, определяющих демографический и социально-экономический состав регионов. Многие исследователи [1,3,8,9] подчеркивают эффект миграции от предложения рабочей силы. Так, с точки зрения совокупного спроса и масштабов экономики, регионы, теряющие население в результате миграции, могут столкнуться с экономическим спадом, в то время как регионы, прирастающие в результате миграции, могут извлечь выгоду из экспансионистского эффекта производства, занятости и доходов. На современном этапе в рамках исследования процессов региональных изменений, понимание межрегиональной миграции имеет важное значение. В рамках академических исследований, все большее внимание уделяется миграции в контексте таких социально-экономических проблем как: региональный рост [1,3,9] региональные различия [8], последствия чистой внутренней миграции для пространственных диспропорций в экономическом росте [14,18], роль внутренней миграции в сближении доходов на душу населения.

При этом важно отметить, что результаты исследований авторов [16,18, 19,20] показывают неоднозначные результаты. Так, например, на макроэкономическом уровне, исследователями Мартином П. [16], Тангавуле С. [20] была обнаружена положительная связь между иммиграцией и ВВП, хотя влияние невелико. Суссангкарн C. [19] используя модель общего равновесия изучил последствия выезда мигрантов из страны и обнаружил, что это приводит к снижению ВВП на душу населения на 0,48%, при этом, когда эффект дезагрегирован по секторам экономики, снижение ВВП на душу населения становится более острым в сельском хозяйстве и низкоквалифицированных промышленных секторах, поскольку именно в них осуществляет свою деятельность большинство трудовых мигрантов. Полученные эмпирические данные Анжиомани А. и Типелай К. [9,21] свидетельствуют о том, что иммигранты, особенно высококвалифицированные, оказывают статистически значимое и положительное влияние на рост региональной экономики, а также на производительность труда, что свидетельствует о необходимости уделять больше внимания роли политики регионального развития, а также способности принимающей страны привлекать высококвалифицированных трудовых мигрантов.

Хабер П. [11] на основе эмпирического и эконометрического анализа влияния миграции на регионы Европы установил, что миграция не оказала существенного влияния на региональную безработицу в ЕС, но повлияла как на ВВП на душу населения, так и на производительность труда. Увеличение иммиграции на 1 процентный пункт увеличило ВВП на душу населения примерно на 0,02% и производительность примерно на 0,03%. Для эмиграционных регионов увеличение темпов эмиграции приводит к аналогичному снижению ВВП на душу населения и производительности труда в долгосрочной перспективе. Кауза О. [10] определил, что, хотя во многих странах ОЭСР чистые показатели миграции выше в регионах с высоким ВВП на душу населения, есть несколько стран, включая Великобританию, Францию, Германию и США, в которых наблюдается обратная ситуация, когда на территориях с низким уровнем дохода наблюдается более высокая чистая миграция.

В России количественным исследованиям влияния масштабов миграции на социально-экономические показатели регионов не уделяется значительного внимания. Среди авторов, исследующих статистическое значение влияния миграции на показатели регионального развития, можно выделить Тухтарову Е.Х. [4], Эльдяеву Н.А. [8], результаты исследования которых выявили взаимосвязь между миграцией и развитием региона. Однако, как отмечает Карцева Н.А. [2] статистически значимого влияния миграции на показатели социально-экономического развития регионов России не обнаружено. Важно отметить, что более точное понимание влияния миграции на показатели развития региона имеет важное значение для разработки политики регионального развития, поскольку точечное воздействие на факторы, связанные с миграционными процессами, может способствовать более эффективному распределению трудовых ресурсов, оптимизации демографической политики и снижению социально-экономической дифференциации между регионами.

В связи с чем, целью статьи выступает исследование степени влияния миграции на показатели социально-экономического развития регионов. В качестве задач исследования выступают: определение направлений влияния миграции на социально-экономическое развитие регионов, а также статистическая оценка влияния миграции на уровень развития региона.

Объектом исследования являются миграционные процессы. Предметом – направления влияния миграции на показатели развития региона.

Научная новизна исследования заключается в систематизации направлений влияния миграции на развитие региона и статистическом обосновании целесообразности использования дифференцированного подхода к моделированию социально-экономических процессов.

Обзор литературы

В современном глобализованном мире наблюдается устойчивый рост межрегиональной миграции. По оценкам Международной организации по миграции [12], 35% от общего числа мигрантов составляют высококвалифицированные специалисты с высшим образованием. При этом уровень эмиграции таких специалистов выше, чем у менее образованных [17], что обусловлено рядом причин, основными из которых выступают следующие: во-первых – высококвалифицированные работники обладают соответствующими и востребованными навыками и, как правило, легче интегрируются в общество, во-вторых – имеют лучший доступ к глобальным источникам информации посредством использования социальных и профессиональных сетей, в третьих – могут получить доступ к финансовым ресурсам и кредитам для покрытия финансовых расходов на миграцию. В результате более высокие показатели эмиграции наблюдаются в регионах со средним уровнем дохода, где мигранты могут справиться с расходами на миграцию, имея при этом стимулы для эмиграции, в отличие от многих мигрантов в богатых регионах [17]. Важность привлечения высококвалифицированных кадров и контроля за миграционными потоками подтверждается значительными изменениями миграционной политики, основными из которых являются сокращение срока безвизового пребывания, переход к электронной авторизации мигрантов, выдворение иностранных граждан [5].

Постоянный рост миграционных потоков, дефицит работников с соответствующим уровнем знаний, навыков и умений привлекают внимание все большего числа ученых по всему миру к изучению вопроса миграции работников [2,12,17]. Социальные и экономические условия принимающих регионов являются одним из важнейших факторов, определяющих мобильность работников. Среди этих факторов наиболее значимыми выступают активный экономический рост, более высокая заработная плата, высокое благосостояние на душу населения, более легкий доступ к рынку труда и более высокая занятость. В то же время, широко распространен двусторонний подход к изучению миграции работников, предполагающий оценку взаимного влияния миграции работников на экономическое развитие региона. В данном контексте исследователи [2,12,17] анализируют, как миграция рабочей силы способствует экономическому росту через передачу знаний, увеличение производительности и развитие предпринимательской деятельности, а также как изменения в экономической структуре региона, уровне занятости, доходах населения и инвестиционной привлекательности могут влиять на интенсивность и направления миграции.

Так, в академической литературе [13,15] представлены две основополагающие теории, которые объясняют влияние миграции на экономический рост. Согласно неоклассической теории роста с убывающей отдачей от факторов производства и однородной рабочей силы, при наличии мобильности рабочей силы труд будет перетекать из регионов с низким доходом на душу населения в регионы с высоким доходом на душу населения. Как следствие, доход на душу населения будет увеличиваться в регионах оттока населения и уменьшаться в регионах с иммиграцией, при этом все остальное останется неизменным. Увеличение численности населения не только увеличивает предложение рабочей силы и потребителей, но и увеличивает разнообразие населения, что может привести к увеличению инноваций и технологического прогресса. Соответственно, согласно неоклассической теории роста, большое население стимулирует инновации и технологии, обмениваясь знаниями и новыми идеями, и тем самым приводит к экономическому росту. Однако, эмпирические и исторические данные свидетельствуют о том, что стандартная неоклассическая теория не в состоянии объяснить постоянные миграционные потоки между территориями и сохраняющиеся различия между ними. Так, в работе Кирдар М. [15] отмечено, что отток рабочей силы с территорий с более низким уровнем доходов фактически снизит норму прибыли на капитал и, таким образом, приведет к замедлению валового накопления капитала и снижению уровня развития.

В отличие от экзогенного роста или неоклассической теории, теория эндогенного роста рассматривает миграцию и человеческий капитал в качестве эндогенного фактора, который стимулирует экономический рост. В рамках подтверждения эндогенности миграции трудовых ресурсов авторами [13,15] проведен ряд исследований на макроэкономическом уровне. Полученные результаты показывают долгосрочную и статистически значимую связь между миграцией и экономическим ростом, при этом увеличение уровня миграции на 1% связано с увеличением ВВП на 0,43%. Также установлена долгосрочная и статистически значимая связь между миграцией и безработицей, при которой увеличение уровня миграции на 1% снижает безработицу на 0,53%. Искан И. [13] проведя анализ причинно-следственных связей подтвердил наличие односторонних связей между миграцией и ВВП, а также между миграцией и безработицей.

Материалы и методы

Для оценки влияния миграции рабочей силы на развитие региона использовались данные о миграционном приросте и экономических показателях, определяющих развитие региона, в том числе валовой региональный продукт (ВРП), объем отгруженной продукции, уровень доходов населения и уровень безработицы по субъектам Российской Федерации, а также по Федеральным округам за период с 2017 года по 2023 год. Информационной базой выступили вторичные данные, представленные на сайте Росстат.

Оценка влияния проведена в два этапа. На первом этапе анализа сформированы регрессные модели с целью выявления влияния миграционного прироста на экономические показатели региона. В качестве зависимых переменных использовались: валовой региональный продукт (ВРП), объем отгруженной продукции, доходы населения, уровень безработицы. Миграционный прирост был использован в качестве независимой переменной, а все модели оценивались с учетом временных и пространственных факторов, влияющих на зависимые переменные.

На втором этапе проведен анализ различий в экономических показателях регионов в зависимости от уровня миграционного прироста. Регионы были разделены на две группы: регионы с отрицательным миграционным приростом и регионы с положительным миграционным приростом. Для проверки гипотез о статистически значимых различиях между группами, представленных разными уровнями миграционного прироста и экономических показателей, был использован тест Манна-Уитни, позволяющий оценить различия в распределении зависимых переменных (ВРП, объем отгруженной продукции, доходы населения, уровень безработицы) в зависимости от уровня миграционного прироста.

Результаты и дискуссия

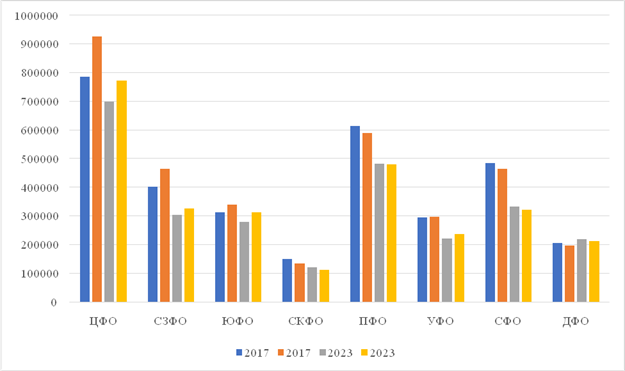

На современном этапе миграционные процессы характеризуются высокой степенью неопределённости, что обусловлено множеством взаимосвязанных факторов, включая экономические и политические условия, затрудняющей прогнозирование миграционных потоков и разработку действенных стратегий их регулирования. Особое значение, для прогнозирования миграционных процессов, а также оценки степени их влияния на экономическое развитие регионов, приобретает детальный анализ как иммиграционных, так и эмиграционных потоков, а также уровня чистой миграции населения. На рисунке 1 представлена динамика входящих и выходящих миграционных потоков по федеральным округам Российской Федерации.

Рисунок 1. Динамика миграционных потоков по федеральным округам Российской Федерации.

Источник: составлено авторами на основе [6,7]

Анализ данных, представленных на рисунке 1, позволяет отметить, что в 2023 году по сравнению с 2017 годом во многих федеральных округах наблюдается снижение как притока, так и оттока населения, что может быть обусловлено изменениями в экономической ситуации, миграционной политике или общими демографическими тенденциями. При этом наиболее выраженные диспропорции между притоком и оттоком населения сохраняются в восточных регионах России. Так, Сибирский и Дальневосточный федеральные округа характеризуются низкими значениями миграционного прироста, причем в 2023 году в этих регионах сохраняется тенденция оттока населения, превышающего приток. Центральный федеральный округ демонстрирует наибольшее значение миграционных потоков, как в части притока, так и оттока населения, в 2023 году наблюдается некоторое снижение числа прибывших и выбывших в 2023 году по сравнению с 2017 годом. Северо-Западный, Южный и Приволжский федеральные округа демонстрируют относительно сбалансированные показатели притока и оттока, однако, в 2023 году отмечается снижение как оттока, так и притока населения. Чистый миграционный прирост населения по федеральным округам России представлен на рисунке 2.

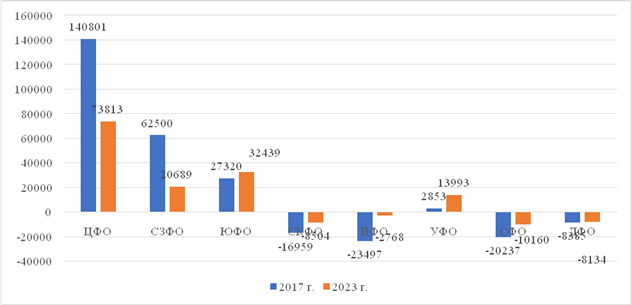

Рисунок 2. Динамика чистого миграционного прироста населения по федеральным округам Российской Федерации

Источник: составлено авторами на основе [6,7]

Анализ представленных, на рисунке 2, данных, отражающих динамику миграционного прироста населения в разрезе федеральных округов за 2017 и 2023 годы, позволяет сделать вывод, что Центральный федеральный округ сохраняет положительное сальдо миграции, однако, в 2023 году наблюдается снижение миграционного прироста по сравнению с 2017 годом, что может свидетельствовать как о снижении привлекательности округа для мигрантов, так и о возможном перераспределении миграционных потоков в пользу других федеральных округов. Северо-Западный и Южный федеральные округа демонстрируют положительное миграционное сальдо на протяжении всего рассматриваемого периода. Одновременно с этим Северо-Кавказский, Приволжский, Сибирский и Дальневосточный федеральные округа характеризуются отрицательным миграционным балансом, что указывает на преобладание эмиграционных потоков над иммиграционными, причем наиболее заметное увеличение миграционной убыли наблюдается в Приволжском федеральном округе.

Проведенный теоретический анализ, показал, наличие проблемы определения влияния миграции на экономический рост, поскольку это влияние в некоторых исследованиях незначительно [16,18,20]. Изучение факторов, влияющих на экономическое развитие, позволило сделать вывод о сложности построения модели, которая учитывала бы все факторы экономического роста. В связи с чем необходимо исследование воздействия миграции как отдельного фактора влияния, при неизмененных остальных факторах. Методика проведения регрессионного анализа включает построение регрессионных моделей с использованием двух переменных. Независимой переменной во всех регрессионных моделях выступает миграционный прирост трудовых ресурсов по субъектам Российской Федерации. Зависимыми переменными выступают: ВРП, объем отгруженной продукции, доходы населения и уровень безработицы. Результаты регрессионного анализа представлены в таблице 1.

Таблица 1

Результаты регрессионного анализа

|

Y

|

Регрессия

|

R2

|

F-статистика

|

p-value

|

|

ВРП

|

Y=

1709854 +277,88X

|

0,578

|

109,69

|

1,16357E-16

|

|

Объем отгруженной продукции

|

Y=73495604,14 +10170,37 X

|

0,701

|

187,63

|

1,11077E-22

|

|

Доходы населения

|

У=42127,54+0,65X

|

0,12

|

11,87

|

0,000907865

|

|

Уровень бзработицы

|

Y=4,89-3,57842E-05X

|

0,009

|

0,76

|

0,38

|

По данным регрессионного анализа можно отметить наличие зависимости между уровнем трудовой миграции (X) и рядом основных макроэкономических показателей, отражающих экономическое развитие региона. Так, увеличение уровня трудовой миграции оказывает умеренно сильное влияние на ВРП и объем выпуска продукции собственного производства, то есть рост количества прибывших трудовых ресурсов на одну единицу сопровождается ростом ВРП в среднем на 277,88 руб. и объема выпуска на 10170,37 рублей.

При этом важно отметить, что в соответствии с результатами регрессионного анализа, рост миграции не оказывает значительного влияния на изменение доходов населения и уровень безработицы. Доходы населения возрастают всего на 0,65 единицы, а связь между трудовой миграцией и уровнем безработицы отсутствует.

Распространенным недостатком модели регрессии является наличие одновременного смещения уравнения регрессии [9]. Такое смещение объясняется наличием обратной причинно-следственной связи, когда зависимая переменная (Y) сама влияет на объясняющую переменную (X), то есть миграции, которая произошла, сама повлияла на независимые переменные модели. В связи с чем для оценки взаимного влияния миграции и показателей социально-экономического развития регионов воспользуемся тестом Манна-Уитни. Результаты анализа с использованием теста Манна-Уитни представлены в таблице 2.

Таблица 2

Результаты оценки взаимного влияния миграции и показателей развития региона с использованием теста Манна-Уитни

|

Направления оценки

|

U-тест

|

p-value

|

|

Миграционный прирост оказывает влияние на объем ВВП

|

650,0

|

0,0325

|

|

Объем ВВП оказывает влияние на миграционный прирост

|

626,0

|

0,0472

|

|

Миграционный прирост оказывает влияние на объем отгруженной

продукции

|

692,0

|

0,0079

|

|

Объем отгруженной продукции оказывает влияние на миграционный

прирост

|

952,0

|

4,63e-09

|

|

Миграционный прирост оказывает влияние на уровень доходов

населения

|

687,0

|

0,00948

|

|

Уровень доходов населения оказывает влияние на миграционный

прирост

|

6582,0

|

3,38×10 −26

|

|

Миграционный прирост оказывает влияние на уровень безработицы

|

679,5

|

0,136

|

|

Уровень безработицы оказывает влияние на миграционный прирост

|

663,0

|

0,104

|

Анализ влияния миграционного прироста трудоспособного населения на валовой региональный продукт (ВРП) выявил наличие статистически значимой зависимости между рассматриваемыми переменными, что подтверждается результатами регрессионной модели. Кроме того, результаты U-критерия Манна–Уитни (p-value = 0,0325) свидетельствуют о значимых различиях между регионами с положительным и отрицательным уровнем миграции, что подчеркивает необходимость учета региональных особенностей при моделировании данных взаимосвязей.

В свою очередь, исследование влияния уровня ВРП на миграционные процессы также выявило статистически значимые различия между регионами с высокой и низкой величиной данного показателя (p-value = 0,0472). Полученный результат свидетельствует о том, что уровень экономического развития региона является важным фактором, определяющим интенсивность миграционных потоков. Так, регионы с более высоким уровнем ВРП, как правило, обладают развитой экономической и социальной инфраструктурой, высокой занятостью населения и более благоприятными условиями жизни, что делает их привлекательными для мигрантов. Регионы с низким уровнем ВРП характеризуются недостатком экономических возможностей, что может приводить к оттоку населения и снижению трудовых ресурсов. Полученные результаты подтверждают существование обратной причинно-следственной связи, так, не только миграционные процессы оказывают влияние на ВРП, но и уровень экономического развития региона играет ключевую роль в формировании миграционных потоков. Рост экономической активности способствует созданию новых рабочих мест, что привлекает квалифицированных специалистов, тогда как низкий уровень ВРП, напротив, приводит к миграционному оттоку, усугубляющему структурные экономические проблемы региона.

P-значение, полученное в результате оценки влияния миграции на объем отгруженной продукции, составляет 0,0079, что меньше порогового значения 0,05. Это означает, что разница между двумя группами (с положительной и отрицательной миграцией) по объему отгруженной продукции является статистически значимой. Соответственно, можно сделать вывод, что существует различие в объеме отгруженной продукции между регионами с положительной и отрицательной миграцией. P-значение для оцени влияния объема выпуска продукции на уровень миграции составляет 4,63e-09, что намного меньше 0,05 и указывает на то, что разница между двумя группами является статистически значимой и подтверждает, что миграционные процессы (положительные или отрицательные значения миграции) сильно различаются между регионами.

Исследование взаимосвязи между миграционным приростом и доходами населения выявило наличие статистически значимого, но относительно слабого влияния миграции на уровень доходов. U-тест также подтвердил этот эффект (p-value = 0,00948), обратное влияние доходов на миграционный прирост демонстрирует значительное влияние (p-value = 3,38×10−26) и показывает статистически значимую разницу между группами, разделёнными по уровню миграции (положительная и отрицательная миграция), по доходам населения.

Анализ взаимосвязи миграционного прироста и уровня безработицы не выявил значимых эффектов. Регрессионная модель показала крайне низкое значение коэффициента детерминации (0,009), а высокий p-value (0,38) указывает на отсутствие статистически значимой связи. Аналогично, результаты U-теста (p-value = 0,136 и 0,104) не позволяют утверждать о наличии значимого влияния миграции на безработицу и наоборот.

Оценка влияния миграции на показатели социально-экономического развития региона на основе теста Манна-Уитни выявила статистически значимые различия между регионами, указывающие на то, что влияние миграции может значительно различаться в зависимости от конкретных особенностей регионов. Полученные результаты свидетельствуют о важности учета региональных различий и специфики пространственных факторов при построении более точных моделей для анализа экономического воздействия миграционных процессов.

Заключение

Проведенное исследование позволило сформулировать следующие выводы.

Во-первых, анализ влияния миграционного прироста на валовой региональный продукт (ВРП) показал, что регрессионная модель демонстрирует значимую связь между переменными, что свидетельствует о наличии зависимости. При этом, результаты U-теста (p-value = 0,0325) подтверждают статистически значимое различие в регионах с положительным и отрицательным уровнем миграции, что указывает на необходимость учета региональных особенностей при построении регрессионных моделей.

Во-вторых, влияние миграционного прироста на объем выпуска продукции подтверждается как регрессионной моделью, так и U-тестом (p-value = 0,0079). Более того, тест Манна-Уитни также выявил обратное влияние: объем выпуска оказывает значимое влияние на миграционный прирост, что указывает на наличие взаимозависимости между этими переменными.

В-третьих, миграция имеет влияние на уровень доходов населения, при этом, анализ не выявил взаимосвязи между уровнем безработицы и миграцией в представленных данных.

В-четвертых, полученные, по итогам проведения теста Манна-Уитни, результаты показали наличие статистически значимых различий между регионами с положительным и отрицательным миграционным приростом, что свидетельствует о существенном влиянии миграционных потоков на экономическое состояние регионов, однако, характер этого воздействия значительно различается. Данные результаты подчеркивают необходимость применения дифференцированных подходов при построении регрессионных моделей для анализа факторов, влияющих на экономику регионов.

Источники:

2. Карцева М.А., Мкртчян Н.В., Флоринская Ю.Ф. Миграция в России и социально-экономическое развитие регионов: анализ взаимного влияния // Проблемы прогнозирования. – 2020. – № 4(181). – c. 87-97.

3. Трапицын С.Ю., Федоров П.М. Уровень дохода как дифференцирующий фактор оценки влияния миграции на экономический рост // Экономика и управление. – 2024. – № 9. – c. 1056-1066. – doi: 10.35854/1998-1627-2024-9-1056-1066.

4. Тухтарова Е.Х. Влияние трудовой миграции на человеческий капитал и ВРП регионов России // Народонаселение. – 2022. – № 4. – c. 163-177. – doi: 10.19181/population.2022.25.4.14.

5. Федеральный закон от 08.08.2024 № 260-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Publication.pravo.gov.ru. [Электронный ресурс]. URL: http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202408080069?index=2.

6. Число выбывших. Федеральная служба государственной статистики. [Электронный ресурс]. URL: https://www.fedstat.ru/indicator/43513 (дата обращения: 29.03.2025).

7. Число прибывших. Федеральная служба государственной статистики. [Электронный ресурс]. URL: https://www.fedstat.ru/indicator/43514 (дата обращения: 29.03.2025).

8. Эльдяева Н.А., Кованова Е.С. Многомерный анализ влияния миграции на социально-экономическое развитие регионов // Экономика, статистика и информатика. Вестник УМО. – 2013. – № 6. – c. 121-126.

9. Anjomani A. Regional growth and interstate migration // Socio-Economic Planning Sciences. – 2002. – № 4. – p. 239-265.

10. Causa O., Abendschein M., Cavalleri M.C. The laws of attraction: Economic drivers of inter-regional migration, housing costs and the role of policies. OECD Economic Department Working Papers, -2021. - (1679), 1-68

11. Huber P., Tondl G. Migration and regional convergence in the European Union // Empirica. – 2012. – № 4. – p. 439-460. – doi: 10.1007/s10663-012-9199-2.

12. The World Migration Report 2020. Iom. [Электронный ресурс]. URL: https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2020.pdf.

13. İscan I.H., Demire T. The effects of migration on growth and unemployment in developed countries: A panel autoregressive distributed lag analysis // EKOIST Journal of Econometrics and Statistics. – 2021. – № 35. – p. 181-203. – doi: 10.26650/ekoist.2021.35.1014765.

14. Incaltarau C., Nijkamp P., Pascariu G.C., Duarte A. Migration, regional growth and convergence: A spatial econometric study on Romania // The Annals of Regional Science. – 2021. – № 3. – p. 497-532. – doi: 10.1007/s00168-020-01019-w.

15. Kırdar M.G., Saracoğlu D.Ş. Migration and regional convergence: An empirical investigation for Turkey // Papers in Regional Science. – 2008. – № 4. – p. 545-567.

16. Martin P., Martin S., Cross S. High-level Dialogue on Migration and Development // International Migration. – 2007. – № 1. – p. 7-25. – doi: 10.1111/j.1468-2435.2007.00394.x.

17. Oliinyk O., Bilan Y., Mishchuk H., Akimov O., Vasa L. The impact of migration of highly skilled workers on the country´s competitiveness and economic growth // Montenegrin Journal of Economics. – 2021. – № 3. – p. 7-19. – doi: 10.14254/1800-5845/2021.17-3.1.

18. The effect of migration on income growth and convergence: Metaanalytic evidence // Papers in Regional Science. – 2010. – № 3. – p. 537-562. – doi: 10.1111/j.1435-5957.2010.00313.x.

19. Sussangkarn C., Chalamwong Y., O’Connor D., Farsakh L. Thailand development strategies and their impacts on labour markets and migration. / In book: Development Strategy, Employment, and Migration. - Paris: OECD, 1996.

20. Thangavelu S.M. Economic growth and foreign workers in ASEAN and Singapore // Asian Economic Papers. – 2012. – № 3. – p. 114-136. – doi: 10.1162/ASEP_a_00173.

21. Tipayalai K. Impact of international labor migration on regional economic growth in Thailand // Journal of Economic Structures. – 2020. – № 1. – p. 1-19. – doi: 10.1186/s40008-020-00192-7.

Страница обновлена: 18.02.2026 в 11:21:00

Download PDF | Downloads: 22

Assessing the impact of internal labor migration on the level of regional development using the Mann-Whitney test

Anisimov A.Y., Vodolazhenko R.A., Drobot V.V., Shevchenko K.K.Journal paper

Russian Journal of Labour Economics

Volume 12, Number 5 (May 2025)

Abstract:

Migration is one of the key consequences of globalization, alongside the internationalization of production, division of labor, and globalization of markets. In recent years, the importance of migration processes has grown against the backdrop of global economic and political changes, as well as increased social factors. This has led to changes in the dynamics and nature of migration flows. Notably, internal migration has grown significantly, affecting not only large cities but also regions with less developed economies. This process impacts the socio-economic development of individual regions both positively and negatively, necessitating the development of regional economic policy that takes into account migration flows, their structure, and possible consequences for socio-economic stability. The purpose of this article is to study the influence of migration on socio-economic development indicators in regions of the Russian Federation.

The study employed the following methods: analysis, synthesis, comparative analysis, correlation-regression analysis, modeling, and statistical analysis using the Mann-Whitney test. The study examined the relationship between labor migration and regional economic development. The study found that labor migration significantly impacts regional economic development.

Keywords: migration, level of regional development, regression, income level, unemployment, Mann-Whitney Test

JEL-classification: R 23, O15, O10, E24

References:

The effect of migration on income growth and convergence: Metaanalytic evidence (2010). Papers in Regional Science. 89 (3). 537-562. doi: 10.1111/j.1435-5957.2010.00313.x.

Akyulov R.I. (2020). Migration driver of economic growth in regional development management. Voprosy upravleniya. (4(65)). 71-79. doi: 10.22394/2304-3369-2020-4-71-79.

Anjomani A. (2002). Regional growth and interstate migration Socio-Economic Planning Sciences. 36 (4). 239-265.

Eldyaeva N.A., Kovanova E.S. (2013). Multivariate analysis of the impact of migration on the socio-economic development of regions. Statistics and Economics. (6). 121-126.

Huber P., Tondl G. (2012). Migration and regional convergence in the European Union Empirica. 39 (4). 439-460. doi: 10.1007/s10663-012-9199-2.

Incaltarau C., Nijkamp P., Pascariu G.C., Duarte A. (2021). Migration, regional growth and convergence: A spatial econometric study on Romania The Annals of Regional Science. 66 (3). 497-532. doi: 10.1007/s00168-020-01019-w.

Kartseva M.A., Mkrtchyan N.V., Florinskaya Yu.F. (2020). Migration in Russia and regional socioeconomic development: cross-impact analysis. Problems of forecasting. (4(181)). 87-97.

Kırdar M.G., Saracoğlu D.Ş. (2008). Migration and regional convergence: An empirical investigation for Turkey Papers in Regional Science. 87 (4). 545-567.

Martin P., Martin S., Cross S. (2007). High-level Dialogue on Migration and Development International Migration. 45 (1). 7-25. doi: 10.1111/j.1468-2435.2007.00394.x.

Oliinyk O., Bilan Y., Mishchuk H., Akimov O., Vasa L. (2021). The impact of migration of highly skilled workers on the country´s competitiveness and economic growth Montenegrin Journal of Economics. 17 (3). 7-19. doi: 10.14254/1800-5845/2021.17-3.1.

Sussangkarn C., Chalamwong Y., O’Connor D., Farsakh L. (1996). Thailand development strategies and their impacts on labour markets and migration Paris: OECD.

Thangavelu S.M. (2012). Economic growth and foreign workers in ASEAN and Singapore Asian Economic Papers. 11 (3). 114-136. doi: 10.1162/ASEP_a_00173.

The World Migration Report 2020Iom. Retrieved from https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2020.pdf

Tipayalai K. (2020). Impact of international labor migration on regional economic growth in Thailand Journal of Economic Structures. 9 (1). 1-19. doi: 10.1186/s40008-020-00192-7.

Trapitsyn S.Yu., Fedorov P.M. (2024). Income level as a differentiating factor in assessing the impact of migration on economic growth. Economics and management. 30 (9). 1056-1066. doi: 10.35854/1998-1627-2024-9-1056-1066.

Tukhtarova E.Kh. (2022). Impact of labor migration on human capital and GRP of Russian regions. Population. 25 (4). 163-177. doi: 10.19181/population.2022.25.4.14.

İscan I.H., Demire T. (2021). The effects of migration on growth and unemployment in developed countries: A panel autoregressive distributed lag analysis EKOIST Journal of Econometrics and Statistics. (35). 181-203. doi: 10.26650/ekoist.2021.35.1014765.