Developing mechanisms to ensure technological sovereignty of state corporations

Baydarov D.Yu.1, Faykov D.Yu.2,3

1 Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», Russia

2 Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики

3 Государственный университет управления

Download PDF | Downloads: 58 | Citations: 1

Journal paper

Economic security (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 6, Number 4 (October-December 2023)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=55929832

Cited: 1 by 30.01.2024

Abstract:

The relevance of the article is due to the need to form a new model of the economy based on technological sovereignty and a stable competitive position of Russian manufacturers in world markets. The hypothesis is considered that one of the main institutions of such a model are state corporations.

As a result of empirical research, it was determined that the mechanisms used by state corporations include: activities in the field of high technology, creation of the most complete technological chains, consolidation of medium and small business companies around themselves, ensuring import substitution for key technologies and products, development of activity and projects of national importance, and participation in the creation and support of the necessary institutions.

It is confirmed that these mechanisms make it possible to implement measures established by the state and theoretically justified for the formation of technological sovereignty.

A number of institutional effects accompanying the activities of state corporations have been identified: the formation of the sectoral and technological structure of the economy, including the public and private sectors; creation of institutions for interaction between the defense and civilian sectors of industry; development of planning methodology at the state and corporate levels; formation of technology transfer systems; development of a model of technological sovereignty as a model of technological equality. The conclusion about the need for further institutionalization of the identified mechanisms and effects is made.

Keywords: technological sovereignty, state corporation, high-tech industry, technological chains, technology transfer

JEL-classification: L26, M11, M21, O31

Введение. В ответ на беспрецедентные санкции российское государство предприняло быстрые и достаточно эффективные меры по укреплению технологического суверенитета, в том числе, в части расширения производства импортозамещающих товаров, и смены вектора импорта из недружественных стран на дружественные и нейтральные. Но многие из этих мер объективно имеют временный характер и уже сегодня надо выстраивать новую модель экономики, решая, прежде всего, вопросы теоретического и стратегического характера – где границы техсуверенитета? До каких пределов необходимо выпускать все самим? По каким параметрам можно отнести страны к «дружественным» и насколько глубока может быть научно-производственная интеграция с ними? На каких принципах и с каким уровнем импортозависимости можно строить экономические отношения с «недружественными» странами? и т.д. Ключевая задача, на чем базируется и технологический суверенитет, и благополучие государства в целом – развитие национальной промышленности. Сейчас эта задача стала «горящей» в связи с санкциями, хотя она уже не одно десятилетие актуальна, о чем немало отмечалось различными учеными [17; 24; 30]. Среди различных аспектов промышленного развития, которые требуют и научного обоснования, и практических решений, можно выделить субъектный состав промышленности, способный не только противодействовать последствиям санкций, но и обеспечить конкурентоспособное производство высокотехнологичной продукции на долгосрочную перспективу [26].

Авторы опираются на гипотезу о том, что сегодня основным институтом для развития высокотехнологичной промышленности являются государственные корпорации.

Цель исследования – выявление организационно-экономических механизмов обеспечения технологического суверенитета и развития отечественной высокотехнологичной промышленности, реализуемых государственными корпорациями. Такие механизмы часто требуют дальнейшей институциализации, что позволит использовать их для других организаций (холдингов, отраслей), и экономики в целом [12].

Задачи исследования:

– рассмотреть теоретические и практические аспекты обеспечения технологического суверенитета государственными корпорациями;

– исследовать научно-техническое развитие России, обладание собственными технологиями;

– выявить степень конкуренции российских государственных корпораций на международных рынках;

– выявить уровень создания технологических цепочек, импортозамещения, локализации производства российских государственных корпораций;

– уточнить масштабы реализации проектов, имеющих общегосударственную значимость;

– проанализировать участие государственных корпораций в формировании новой модели экономики, способной обеспечивать технологический суверенитет, и создание системы трансфера технологий.

Предмет исследования: технологический суверенитет, обеспечиваемый государственными корпорациями.

Объект исследования: развитие механизмов обеспечения технологического суверенитета государственными корпорациями.

Практическая значимость работы состоит в том, что полученные результаты теоретического и практического характера могут быть реализованы в сфере обеспечения технологического суверенитета государственными корпорациями.

Теоретический обзор. Широкий интерес к технологическому суверенитету проявляется с 2010-х годов, прежде всего, со стороны европейских ученых и политиков [53; 54], хотя понимание его необходимости отмечалось еще в 1960-х годах [31; 52]. Рост интереса именно в ЕС связан со ставшей заметной зависимостью стран Евросоюза от США и крупных американских корпораций в науке и высокотехнологичных видах деятельности [55]. При этом, европейцы не отказываются от амбиций управлять общемировыми процессами в данных сферах, обосновывая технологический суверенитет, как открытый рынок технологий, который должен строиться по стандартам ЕС [53]. В США же вообще говорят не о технологическом суверенитете, а о технологическом лидерстве и подчинении себе остальных государств, в том числе, через экстерриториальное действие технологических норм, стандартов и моделей управления США, технологическом сдерживании других государств и т.д. [56].

В российском научном поле, несмотря на практически безальтернативную позицию о необходимости технологического суверенитета, и в целом похожее его понимание, основано на обладании технологиями [20; 21]. Единые мнения о разных его аспектах пока не сформировались. Дискутируется вопрос об объемах и активности международного сотрудничества для построения техсуверенитета: с одной стороны, он рассматривается как часть «ограниченно открытой» экономики, [10], с другой, утверждается, что без активного международного сотрудничества технологический суверенитет превратится в «деградирующую самоизоляцию» [50]. Но, практически весь спектр отечественных научных мнений кардинально отличается от позиций американских и европейских исследователей и политиков.

Сегодняшние действия по укреплению технологического суверенитета в условиях санкций носят, по мнению академика Широва А.А., срочный, кратковременный характер, в котором приходится «компенсировать качественные ресурсы массовыми» [51]. Но, уже сейчас логично задается вопрос – а что дальше? Будет ли спрос на национальном и зарубежном рынках на импортозамещающую отечественную продукцию? [29]. Сможет ли российская промышленность производить товары по качеству, количеству, сервису не хуже иностранных? И пока большинство исследований обращено в сторону развития предложения. Стали появляться работы, оценивающие возможности спроса, и указывающие на необходимость его обеспечения, прежде всего, со стороны крупного отечественного бизнеса [28].

Различаются взгляды и на субъектный состав отечественной высокотехнологичной промышленности с точки зрения возможности движения к технологическому суверенитету. Соглашаясь в целом с необходимостью «выращивать» отечественные крупные компании для конкуренции с мировыми лидерами, учеными выделяются разные акценты. Так, академик Крюков В.А. считает, что отечественный крупный бизнес не вполне самодостаточен в плане развития высоких переделов и формирования системы горизонтальных связей, которые могут дать преимущественно средние и малые компании [28]. Другой точки зрения придерживаются, например, Никонова М.А. и Акинфеева Е.В., отмечая, что отечественные государственные корпорации (а это крупный бизнес, рассматриваются «Ростех» и «Росатом») работают в наиболее высоких переделах, формируют цепочки стоимости, развивают технологии и пр. [33]. Интересно эмпирическое исследование Блохина А.А. и его коллег, показывающее, что средние и малые фирмы «выстраиваются» за ведущими «альфа-компаниями», и если такая «альфа» иностранная, то малый и средний бизнес работает в ее интересах [14].

Существуют определенные разногласия и в оценке мер государственной политики в отношении конкретных предприятий в условиях санкций. Если Клепач А.Н. с коллегами обосновывают необходимость «принуждения к инновациям» крупных корпораций [27], то Фонотов А.Г. называет такую практику «бесплодной, слабо влияющей на инновационную активность» [50]. Безусловно соглашаясь с мнением ученого сообщества о необходимости приоритетного финансирования развития промышленности, обратим внимание на исследование Долгих С.И. и Потанина Б.С., делающих вывод, что государственная поддержка частных компаний может иметь ограниченный эффект, и указывающих на необходимость не только развивать частный сектор, но и повышать эффективность управления государственными предприятиями [22].

Таким образом, теоретические и практические вопросы о том, как разные по масштабу, форме собственности и пр., производственные компании могут участвовать в формировании технологического суверенитета страны, далеко не решены. Поэтому исследование деятельности даже одной из их разновидностей – государственных корпораций, имеет не только прикладное значение, но и добавит новые знания в теории развития технологического суверенитета и государственного управления.

Методы и информация. В научно-теоретическом плане работа базируется на системном и институциональном подходах, используются такие методы исследования, как абстрагирование, фактологический анализ, сравнение, обобщение, логическое моделирование.

Отметим несколько методологических аспектов статьи. Во-первых, будем придерживаться авторского определения технологического суверенитета – это такое состояние государства, при котором оно имеет возможность и способность независимо от внешних воздействий выбирать, создавать, приобретать, использовать, продвигать технологии, которые обеспечивают геополитическое лидерство и преимущества в долгосрочном развитии [49]. Сравнение деятельности государственных корпораций с указанным определением поможет выяснить, участвуют ли они в формировании технологического суверенитета.

Во-вторых, рассмотрим, с помощью каких существующих организационно-экономических механизмов госкорпорации могут реализовать меры по противодействию санкциям. К таким мерам отнесем те, которые признаны необходимыми научным сообществом [51] и обозначены в документах стратегического планирования [7]:

– в области государственной политики: координация решений, принимающихся на разных уровнях управления экономикой; достижение общегосударственных целей и пр.;

– в области промышленного производства: развитие высокотехнологичных отраслей промышленности, включая перспективные направления «Индустрии 4.0»; импортозамещение; локализация цепочек стоимости и пр.;

– в области научно-технологического развития: обладание критическими и сквозными технологиями; создание системы технологического трансфера; развитие науки и др.

В-третьих, рассматриваем только научно-производственные государственных корпорации – «Ростех», «Росатом», «Роскосмос», поскольку в основе исследования – вопросы развития промышленности.

Информационной базой работы являются официальные материалы государственных корпораций, министерств и международных организаций, нормативно-правовая база, работы отечественных и зарубежных ученых, материалы центральных и отраслевых средств массовой информации.

Научно-техническое развитие, обладание собственными технологиями. Государственные корпорации в последние годы показывают устойчивую динамику в количестве зарегистрированных результатов интеллектуальной деятельности (РИД), особенно военного, специального и двойного назначения, что вполне объяснимо текущей международной ситуацией. В то же время, до 2022 года увеличивалось и количество РИД, регистрируемых за рубежом (рис. 1).

Рисунок 1. Количество зарегистрированных результатов интеллектуальной деятельности госкорпорациями «Росатом», «Ростех», «Роскосмос», ед.

Примечание: использованы только те данные, которые есть в открытом доступе.

Источник: составлено авторами по отчетам госкорпораций «Росатом», «Ростех» и Роспатента [41; 44; 48].

Как видно из рисунка 1, количество зарегистрированных результатов интеллектуальной деятельности госкорпорациями «Росатом», «Ростех», «Роскосмос» имеют положительную траекторию роста. Однако, такая ситуация в целом отличается от общей отрицательной динамики регистрации РИД в стране, особенно резидентами (рис. 2).

Рисунок 2. Патентные заявки в России за период 2011-2022 гг., тыс. ед.

Источник: составлено авторами по материалам: ВОИС, Роспатента [15; 44].

Как видно из рисунка 2, патентные заявки в России за анализируемый период по показателю «резиденты» сократились на 8 тыс. ед., «нерезиденты» на 7 тыс. ед. Значимость формализованного научно-технологического развития (в виде регистрации прав на РИД) особенно заметна при сравнении показателей России с другими странами (рис. 3).

|

31

|

|

189

|

|

239

|

|

289

|

|

591

|

|

1585

|

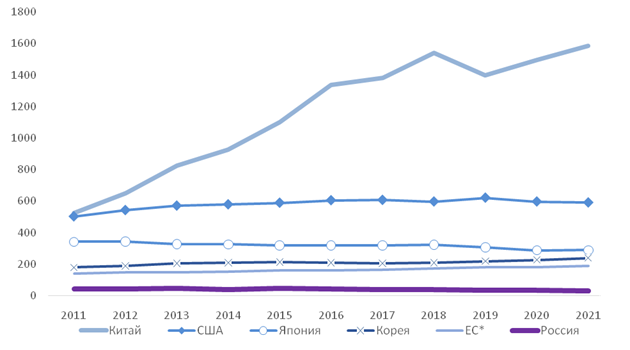

Рисунок 3. Количество патентных заявок по странам, тыс. ед.

* Европейская патентная организация.

Источник: составлено авторами по материалам «Статистики в области интеллектуальной собственности» [16].

Лидерство, конкуренция на международных рынках, объединение среднего и малого бизнеса. Российские государственные корпорации являются национальными лидерами, и, в некоторых случаях, одними из мировых лидеров в своих отраслях.

«Росатом» занимает первое место в мире по величине портфеля заказов на сооружение атомных электростанций (АЭС), это единственная в мире компания, которая обладает компетенциями во всей технологической цепочке ядерного топливного цикла, от добычи природного урана до завершающей стадии жизненного цикла атомных объектов.

«Роскосмос», несмотря на определенные сложности, остается одним из мировых лидеров на рынке космических услуг и разработки ракетно-космической техники.

Основным элементом миссии «Ростеха» является «выход на масштаб глобального конкурента» [19], что представляет собой амбициозную задачу, учитывая, что в основных сферах деятельности корпорации (вооружение и военная техника, авиастроение, автомобилестроение и пр.) работают ТНК-лидеры мирового бизнеса. «Ростех» является одной из крупнейших российских корпораций и крупнейшей в отрасли «машиностроение».

Государственные корпорации, работая по широкому кругу направлений, активно взаимодействуют с внешними по отношению к ним предприятиями. Например, в 2021 году «Росатомом» было закуплено товаров и услуг у организаций малого и среднего бизнеса на 282 млрд. рублей [18]. Госкорпорации выстраивают технологические цепочки, в которые входят сотни организаций, в том числе, внося свои технологии (например, в сфере информационных технологий [11]). На территориях опережающего развития (ТОР) в городах присутствия «Росатома» практически половина резидентов производит продукцию в интересах госкорпорации.

Развитие отраслей и направлений деятельности, необходимых государству, в том числе, высокотехнологичных. В этом плане стоит рассматривать как традиционные сферы деятельности госкорпораций, так и результаты их диверсификации.

У «Ростеха» большое количество традиционных направлений, что позволяет «вписывать» в них и проекты по диверсификации деятельности оборонных предприятий. Среди основных – автомобилестроение, авиастроение, двигателестроение, металлургия, строительство, оптика, композиционные и другие современные конструкционные материалы, медицинская техника, фармацевтика, промышленные биотехнологии, радиоэлектроника, приборостроение, информационные технологии и телекоммуникации, станкостроение, производство вооружений и военной техники [46].

В «Росатоме» традиционные виды деятельности – атомная энергетика и оборонная тематика, включают практически все этапы технологической цепочки – научные и проектные работы, машиностроительное, приборостроительное и другие виды промышленного производства, добыча и переработка полезных ископаемых, производство электроэнергии, строительство и пр., что требует исследований и разработок не только в этих, но и в смежных областях: материаловедении, информационных системах, химии и т.д. Кроме этого, с 2012 года в рамках диверсификации деятельности корпорации образованы более 80 новых направлений бизнеса, среди которых робототехника, информационные технологии, оборудование и материалы для аддитивной печати, электроника и электротехника, композиционные материалы, станкостроение, производство автоматизированных систем управления и пр. [13, с. 100-162].

Основной вид деятельности «Роскосмоса» – создание ракетно-космической техники и обеспечение космической деятельности, входит значительное количество высокотехнологических производств и видов работ, включая информационные технологии, связь, работу с композитными и иными современными материалами, высокоточное производство и т.д. В рамках диверсификации оборонного производства, предприятия «Роскосмоса» разрабатывают и производят современное оборудование для нефте- и газодобычи, медицинское оборудование, городской электротранспорт и пр. [42].

Отметим, что большинство основных и развиваемых в процессе диверсификации видов деятельности госкорпораций относятся к высокотехнологичным или среднетехнологичным, без которых невозможно использование перспективных новых технологий [21].

Создание технологических цепочек, импортозамещение, локализация производства. В силу того, что государственные корпорации работают в «чувствительных» сферах, связанных с безопасностью, большая часть технологических цепочек, разработок и производства исторически формировалась внутри корпораций. Этот опыт пригодился и для работ в области импортозамещения.

Например, при строительстве АЭС используется значительное количество оборудования, часть из которого, особенно для зарубежных заказчиков, импортировалась. С введением санкций доля импорта стала сокращаться и сегодня более 95% товаров, работ и услуг для строительства АЭС производятся предприятиями «Росатома» в сотрудничестве с другими российскими организациями [38].

Максимально полные цепочки стоимости создаются и при разработке новых продуктов. Так, выстроена практически полная технологическая цепочка в производстве углекомпозитов, литий-ионных накопителей энергии, аддитивных технологий и пр., как путем локализации (например, покупки иностранных компаний – носителей технологий [40]), так и создания отечественных технологий.

В госкорпорации «Ростех» также активно идут процессы локализации, импортозамещения, создания полных технологических цепочек. Известные примеры – полностью отечественные авиалайнеры «Суперджет» и МС-21, авиационные и судовые двигатели, газотурбинные агрегаты для энергетики, медицинская техника, станки, автотранспорт и пр.

Реализация проектов, имеющих общегосударственную значимость. Прежде всего, к ним стоит отнести развитие Северного морского пути (СМП), за которое отвечает «Росатом»: в 2018 году госкорпорация определена инфраструктурным оператором СМП, а в 2022 году к ней перешли полномочия по централизованному управлению СМП [4].

Государством обозначена необходимость развития новых высокотехнологичных отраслей, о чем Правительством РФ с крупнейшими отечественными компаниями, в том числе и госкорпорациями, были подписаны соответствующие соглашения [5; 6]:

– «Технологии новых материалов и веществ», «Квантовые вычисления», «Системы накопления электроэнергии» («Росатом»);

– «Квантовые сенсоры», «Интернет вещей», «Технологии распределенных реестров», «Новые поколения микроэлектроники и создание электронной компонентной базы» («Ростех»);

– «Новые производственные технологии», «Новое индустриальное программное обеспечение» («Ростех» и «Росатом»);

– «Мобильные сети связи пятого поколения» («Ростех» и ПАО «Ростелеком»).

– «Развитие водородной энергетики» («Росатом» и ПАО «Газпром»).

Помимо развития промышленности, государственные корпорации оказывают влияние на социально-экономические процессы. Они активно взаимодействуют с системой высшего, а часто и среднего образования, поддерживая образовательные учреждения, осуществляя целевое обучение, создавая лаборатории, проводя олимпиады и пр. Так у «Ростеха» есть соглашения с 200 вузами, «Росатом» поддерживает 18 опорных вузов, «Роскосмос» – 16 вузов-партнеров [39; 43; 45].

«Росатом» уделяет значительное внимание развитию территорий присутствия, прежде всего, моногородам, в которых предприятия госкорпорации являются градообразующими. Сегодня это 28 городов, включая 10 закрытых административно-территориальных образований. Для их комплексного социально-экономического развития привлекаются дополнительные средства в муниципальные бюджеты, осуществляется помощь в развитии ТОР на территориях этих городов, реализуются проекты в образовании, культуре, здравоохранении и пр. [13, с. 207-208].

Госкорпорации участвуют в развитии отечественной науки. При участии «Росатома» создается Национальный центр физики и математики, в котором проектируется размещение экспериментальных установок класса «мегасайенс» [8]. «Ростех» и «Роскосмос» реализуют проекты «окно открытых инноваций» [35], направленные на расширение прикладных научных знаний.

Участие в формировании новой модели экономики, способной обеспечивать технологический суверенитет. Госкорпорации участвуют в формировании институтов, необходимых для развития высокотехнологичных отраслей. К таким действиям можно отнести развитие практики планирования; кооперацию отечественных производственных, научных и учебных организаций; создание инновационной инфраструктуры; участие в подготовке нормативных документов и формировании политики в соответствующих областях.

Планирование. Госкорпорации имеют значительный опыт работы в выполнении государственного оборонного заказа. Этот опыт трансформируется в организацию деятельности на гражданских рынках, что отражается, в частности, в корпоративных программах деятельности. Например, в «Ростехе», программу деятельности определяют, как «комплексный документ планирования на среднесрочный период … а также инструмент взаимосвязи долгосрочного, среднесрочного и краткосрочного планирования». Внутри госкорпораций формируется свой заказ на гражданскую продукцию, объединяющий возможности всех предприятий корпорации и максимально локализующий внутри корпорации технологические цепочки.

Например, в «Росатоме» он получил неформальное наименование «атомный заказ», его объем на ближайшие 10 лет оценивается в 15 трлн. рублей [47], и включает построение целых отраслей (технологических цепочек). Такой способ планирования помогает, в частности, диверсификации деятельности оборонных предприятий, использовании их возможностей и опыта для производства гражданской продукции без ущерба для основного производства [13, с. 90-99].

Кооперация. Формирование технологического суверенитета требует консолидации на ключевых направлениях, всех имеющихся в стране ресурсов, часто разобщенных по ведомственному, корпоративному, пространственному и иным принципам. Объединение возможно, как в форме поглощений и слияний, так и в форме совместной деятельности. Госкорпорации, часто являясь лидером в каких-то направлениях, используют обе эти формы кооперации. В частности, они инициируют формирование консорциумов, ассоциаций, иных объединений, как между собой, так и с привлечением иных, в том числе, негосударственных организаций. Примеры такой формы кооперации:

– Ассоциация развития аддитивных технологий («Росатом, «Ростех», «Роскосмос», ПАО «Газпромнефть», ФГУП ГНЦ «ВИАМ», АО «Центр аддитивных технологий»), цель – выведение российских технологий на передовые позиции в мире;

– Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования («Росатом», «Роскосмос», ПАО «Ростелеком», ПАО «Газпромнефть»), цель – развитие российского рынка ИТ-решений;

– Межрегиональный промышленный кластер «Композиты без границ» («Росатом», 6 регионов РФ, 7 вузов, 25 промышленных предприятий), цель – содействия развитию российской отрасли композитных материалов.

Инфраструктура. Государственные корпорации участвуют в развитии инфраструктуры поддержки высокотехнологичных производств. Несмотря на то, что такая деятельность – задача государственной и, отчасти, муниципальной власти, практика показывает, что государственные корпорации принимают в нем активное участие:

– инновационные научно-технологические центры (ИНТЦ): «Ростех» является индустриальным партнером ИНТЦ «Интеллектуальная электроника – Валдай», «Росатом» - одним из якорных инвесторов ИНТЦ «Парк атомных и медицинских технологий» в Обнинске;

– территории опережающего развития: «Росатом» от имени Российской Федерации осуществляет права единственного акционера АО «Атом-ТОР», которое является управляющей компанией ТОР в городах присутствия корпорации;

– технопарки: технопарки кооперационной модели (созданные на базе крупного работающего промышленного предприятия, имеющего свободные площади для создания кооперирующих производств) [34] действуют на базе предприятий «Ростеха» (АО «Научно-исследовательский институт резиновых и полимерных изделий», ПАО «Институт электронных управляющих машин им. И.С. Брука», Научно-исследовательский институт «Полюс» им. М. Ф. Стельмаха» и др.), «Росатома» (АО «НИКИЭТ», АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон»), «Роскосмоса» (АО «Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем») [23]. «Росатом» является учредителем технопарка инновационной модели (созданного совместно с крупным научно-исследовательским центром) «Саров», «Ростехом» создан «Партнерский центр РТ», представляющий интересы предприятий корпорации в Сколково.

Участие в формировании и реализации государственной политики в области передовых технологий. Функция реализации госкорпорациями государственной политики и осуществления нормативно-правового регулирования в соответствующей области (атомная энергетика, космическая деятельность, военно-техническое сотрудничеств с иностранными государствами и государственная программа вооружений) прямо закреплена в законах о каждой из государственных корпораций [1; 2; 3]. Они также участвуют в формировании государственной политики в области современных гражданских производств, часто потому, что являются лидерами в тех или иных направлениях. В качестве примеров отметим участие «Росатома» в следующих мероприятиях:

– объединение в госкорпорации полномочий по централизованному управлению Северным морским путем;

– участие специалистов корпорации в подготовке Стратегии развития аддитивных технологий;

– разработка специалистами «Росатома» (ООО «РусАТ») новых национальных стандартов ГОСТ Р для применения аддитивных технологий и пр.

Создание системы трансфера технологий. Эта задача сегодня рассматривается, как одна из приоритетных для развития высокотехнологичных отраслей и обеспечения устойчивого технологического суверенитета [25]. В рамках государственных корпораций формируются внутрикорпоративные системы трансфера технологий и работы с интеллектуальной собственностью. В частности, система в «Росатоме» включает единую службу по работе с интеллектуальной собственностью, которая объединяет деятельность в этой сфере всех организаций корпорации; отраслевой акселератор (ООО «ИнноХаб»); механизмы планирования и финансирования приоритетных исследований и разработок, отраженные, например, в едином отраслевом тематическом плане и т.д. [37]. Перспективами этой системы является формирование устойчивых механизмов трансфера оборонных технологий в гражданский сектор экономики, а также расширение системы трансфера технологий в область фундаментальной науки [13, с. 182-186].

Обсуждение. Обобщим полученные результаты и сравним их с приведенным выше определением технологического суверенитета, чтобы выявить участие государственных корпораций в этом процессе.

В рамках государственных корпораций разрабатываются технологии, которые обеспечивают нахождение этих компаний среди мировых технологических лидеров по ряду направлений – атомная отрасль, вооружение, космос. Вместе с процессами диверсификации список технологий госкорпораций перекрывает практически весь спектр высокотехнологичных отраслей. Обладание технологиями дает преимущества в долгосрочном развитии: жизненный цикл АЭС может достигать 80-100 лет, Международная космическая станция только на орбите находится уже практически 25 лет и т.д.

Госкорпорации не только создают технологии, но и используют их в своем производстве; продвигают, в том числе, на зарубежные рынки (чаще не в таком объеме, как мировые технологические лидеры, хотя есть и исключения, например, в атомной отрасли). В предыдущие три десятилетия независимость от внешних поставщиков и контрагентов при создании и использовании ключевых технологий в стране снизилась, однако, последние годы показывают, что есть возможности и потенциал заместить (возродить) многие из отсутствующих технологий, что в значительной степени делается при участии государственных корпораций.

Исследование показало, что госкорпорации реализуют большинство из рассматриваемых исследователями мер по противодействию санкциям. Для этого используются следующие организационно-экономические механизмы:

– разработка высоких, в том числе, перспективных, технологий, основанных на наличии исторически сложившихся и поддерживаемых научных и инженерных школ;

– создание полных (или максимально полных) технологических цепочек и продукции высоких переделов, что позволяет конкурировать с мировыми лидерами;

– формирование вокруг себя пула средних и малых предприятий, выполнение роли лидера для национального бизнеса;

– обеспечение импортозамещения – разработка импортозамещающих технологий и выпуск импортозамещающей продукции, локализация производства на территории России;

– развитие сфер деятельности и реализация проектов, необходимых государству для формирования технологического суверенитета и полноценной конкуренции на мировом рынке, даже в случае их низкой или отрицательной рентабельности, включая такие общественные блага, как развитие науки, образования;

– реализация крупных проектов общегосударственного значения, в том числе, комплексных, включающих территориальное развитие;

– создание и поддержка институтов, необходимых для развития высокотехнологичных сфер и перехода к новой модели экономики: планирование, кооперация, инновационная инфраструктура, формирование и реализация государственной политики в области передовых технологий и пр.;

– построение системы технологического трансфера.

Проведенное исследование позволяет выделить несколько методологических аспектов, которые могут быть важны для формирования технологического суверенитета и понимания роли государственных корпораций в этом процессе:

– государственные корпорации выпускают продукцию практически во всех высокотехнологичных отраслях (по классификации Росстата) [1], хотя при создании корпораций сфер их деятельности было меньше. Можно предположить, что такое расширение направлений работ связано с тем, что частный сектор не справился с задачей развития высокотехнологичных отраслей, это особенно стало заметно с введением санкций, необходимостью импортозамещения, локализации, построения полных технологических цепочек. Государственные корпорации не только организуют собственные исследования и производство, но и вовлекают в них частные компании, имеющие необходимые компетенции. Считается, что такой процесс позволит в перспективе помочь формированию отраслевой и технологической структур отечественной экономики, адекватных задачам развития; произойдет постепенная передача разработок от госкорпораций в частный сектор, как это было, например, в западных странах с инженерным программным обеспечением [11];

– деятельность госкорпораций создает институты взаимодействия оборонной и гражданской промышленности, развивает методологию и практику диверсификации ОПК, технологического трансфера из оборонной сферы в гражданскую, что важно, и для выпуска необходимой продукции, и для формирования соответствующего правового поля. К похожим выводам приходят и другие отечественные авторы [32];

– формирование внутрикорпоративного (что можно расценивать, как частично государственного) гражданского заказа с использованием отдельных институтов и принципов гособоронзаказа, что интересно с точки зрения развития методологии планирования и на государственном, и на корпоративном уровне [36];

– функционирующие в госкорпорациях системы технологического трансфера могут стать основой для построения национальной системы стратегического трансфера технологий;

– в рамках обеспечения технологического суверенитета можно рассмотреть модель технологического равноправия, при котором государства, скорее всего, в каком-либо блоке дружественных стран будут обмениваться имеющимися технологиями и получать одинаковые права на их использование. Такая модель закрепит взаимоинтерес государств в технологической сфере, что будет препятствовать оппортунистическому поведению (присоединение к санкционной политике недружественных стран), расширит рынки, сферу науки и разработок для «своих», усиливая положение каждого из участников кооперации на мировом рынке. Основными «действующими лицами» модели должны быть правительства и крупные корпорации, распространяющие преимущества модели на средний и малый бизнес в своих странах. Безусловно, модель требует серьезного обсуждения.

Заключение

В заключение вынесем результаты, подтверждающие научную и практическую значимость выполненной работы, ее связь с другими исследованиями и перспективы. Подтверждается гипотеза, что государственные корпорации сегодня являются одним из основных институтов развития высокотехнологичной промышленности, и активно участвуют в формировании технологического суверенитета. Выявлено, что для этого госкорпорации используют ряд организационно-экономических механизмов, включая деятельность в области высоких, в том числе, перспективных технологий; создание технологических цепочек; формирование вокруг себя компаний среднего и малого бизнеса; обеспечение импортозамещения по ключевым технологиям и продуктам, локализацию производства; развитие сфер деятельности важных для государства; реализацию крупных проектов общегосударственного значения; участие в развитии науки, образования, территорий присутствия; участие в создании и поддержке соответствующих институтов и пр. Показано, что большинство механизмов нуждаются в дальнейшей институциализации, в том числе и для возможности применения их в других отраслях и сферах экономики.

Полученные результаты являются еще одним доводом в пользу тезиса о необходимости усилении эффективности управления государственным сектором экономики в противовес абсолюту приватизации (хотя, безусловно, авторы не отрицают и такую форму управления собственностью). Дальнейшие исследования должны проводиться, как в экономической, так и в правовой сферах. Это касается формирования системы использования результатов интеллектуальной деятельности (прежде всего, выполненных за счет бюджета), трансфера технологий из оборонной сферы в гражданскую, организации управления экономикой, в том числе, государственным сектором.

References:

Afanasev A.A. (2022). Tekhnologicheskiy suverenitet kak nauchnaya kategoriya v sisteme sovremennogo znaniya [Technological sovereignty as a scientific category in the contemporary knowledge system]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. (9). 2377-2394. (in Russian).

Baydarov D.Yu., Abakumov E.M., Faykov D.Yu. (2022). Programmnoe obespechenie «tyazhelogo» klassa: vozmozhnosti importozameshcheniya [“Heavy” class software: import substitution opportunities]. Russian Journal of Innovation Economics. (1). 295-316. (in Russian).

Baydarov D.Yu., Faykov D.Yu. (2022). Razvitie infrastruktury podderzhki vysokotekhnologichnogo proizvodstva gosudarstvennymi korporatsiyami [Development of infrastructure to support high-tech production by state corporations]. Innovatsii v menedzhmente. (3). 8-16. (in Russian).

Baydarov D.Yu., Faykov D.Yu. (2023). Diversifikatsiya v atomnoy otrasli Rossii: metodologicheskie i prakticheskie aspekty [Diversification in the Russian nuclear industry: methodological and practical aspects] (in Russian).

Blokhin A.A., Golovan M.V., Gridin R.V. (2023). Vklad krupnyh, srednikh i malyh kompaniy v otraslevuyu dinamiku [The contribution of large, medium and small companies to industry dynamics]. Problems of forecasting. (1). 78-89. (in Russian).

Couture S. Toupin S. (2019). What does the notion of “sovereignty” mean when referring to the digital? New Media & Society. (10). 2305-2322.

Crespi F., Caravella S., Menghini M., Salvatori C. (2021). European Technological Sovereignty: An Emerging Framework for Policy Strategy Intereconomics. (6). 348-354.

Dementev V.E. (2023). Tekhnologicheskiy suverenitet i prioritety lokalizatsii proizvodstva [Technological sovereignty and priorities of localization of production]. Terra Economicus. (1). 6–18. (in Russian).

Dolgikh S.I., Potanin B.S. (2023). Vliyanie gosudarstvennogo upravleniya na effektivnost rossiyskikh firm [The impact of public administration on the efficiency of Russian firms]. Problems of forecasting. (1). 90-103. (in Russian).

Faykov D.Yu., Baydarov D.Yu. (2023). Na puti k tekhnologicheskomu suverenitetu: teoreticheskie podkhody, praktika, predlozheniya [Towards technological sovereignty: theoretical approaches, practice, suggestions]. The Economic Revival of Russia. (1). 67-82. (in Russian).

Fonotov A.G. (2023). Nauka kak obekt upravleniya i kak faktor razvitiya [Science as an object of management and as a development factor]. Problems of forecasting. (3). 158-172. (in Russian).

Glazev S.Yu., Lvov D.S., Batchikov S.A., Melentev A.Yu. (2000). Zaklyuchenie po itogam obshcherossiyskoy diskussii o strategii ekonomicheskogo razvitiya Rossii [Conclusion on the results of the All-Russian discussion on the strategy of economic development of Russia]. Economic strategies. (5). 43-47. (in Russian).

Gorodetskiy A.E. (2022). Tekhnologicheskiy perekhod: ekonomicheskiy krizis, sanktsii i novaya tekhnologicheskaya povestka dnya [Technological transition: economic crisis, sanctions and a new technological agenda]. The Economic Revival of Russia. (3). 71-88. (in Russian).

Karavaeva I. V., Lev M.Yu. (2023). Ekonomicheskaya bezopasnost: tekhnologicheskiy suverenitet v sisteme ekonomicheskoy bezopasnosti v sovremennoy Rossii [Economic security: technological sovereignty in the economic security system in modern Russia]. Ekonomicheskaya bezopasnost. (3). 905-924. (in Russian).

Karavaeva I. V., Lev M.Yu. (2023). Prioritety gosudarstvennogo regulirovaniya ekonomicheskoy bezopasnosti Rossii v usloviyakh novyh globalnyh vyzovov [Priorities of state regulation of Russia\'s economic security amidst new global challenges]. Ekonomicheskaya bezopasnost. (2). 453-466. (in Russian).

Kazantsev S. V. (2022). Zhizn pod sanktsiyami [Life under sanctions]. Ekonomicheskaya bezopasnost. (2). 371-386. (in Russian).

Klepach A.N., Vodovatov L.B., Dmitrieva E.A. (2022). Rossiyskaya nauka i tekhnologii: vzlet, ili progressiruyushchee otstavanie (Chast I) [Russian science and technology: rise or progressive lag (part i)]. Problems of forecasting. (6). 76-93. (in Russian).

Kryukov V.A. (2023). Ob institutsionalizatsii roli i mesta krupnogo biznesa v reshenii problem sotsialno-ekonomicheskogo razvitiya strany [On the institutionalization of the role and place of big business in solving the problems of socio-economic development in the country]. The Economic Revival of Russia. (2). 42-52. (in Russian).

Lavrovskiy B.L. (2023). Importozameshchenie i rezervy moshchnostey [Import substitution and capacity reserves]. Problems of forecasting. (3). 58-69. (in Russian).

Leschenko Yu. G. (2018). Ekonomicheskiy suverenitet v XXI veke: k voprosu o vneshneekonomicheskoy bezopasnosti Rossii v usloviyakh chlenstva v mezhdunarodnyh finansovo-ekonomicheskikh organizatsiyakh [Economic sovereignty in the 21-st century: the issue of Russia\'s foreign economic security in the conditions of membership in international financial and economic organizations]. Russian Journal of Entrepreneurship. (12). 3637-3650. (in Russian).

Lev M.Yu., Leschenko Yu.G. (2023). Dvizhushchie sily antirossiyskoy koalitsii: problemy sovremennoy mezhdunarodnoy bezopasnosti [The driving forces behind the anti-russian coalition: challenges to contemporary international security]. Ekonomicheskaya bezopasnost. (2). 749-774. (in Russian).

March C., Schieferdecker I. (2021). Technological Sovereignty as Ability, Not Autarky CESifo Working Paper. (9139).

Maurer T., Skierka I., Morgus R., Hohmann M. (2015). Technological sovereignty: Missing the point? Cyber Conflict: Architectures in Cyberspace. 53-68.

Musatova M.M. (2022). Sinergiya podderzhki gosudarstva i novyh podkhodov v realizatsii strategii diversifikatsii kompaniyami OPK [Synergy of state support and novel approaches to implementing the diversification strategy by defense industry companies]. The world of new economy. (4). 67-78. (in Russian).

National Strategy for Critical and Emerging Technologies. Retrieved June 20, 2023, from https://trumpwhitehouse.archives.gov/wp-content/uploads/2020/10/National-Strategy-for-CET.pdf

Nikonova M.A., Akinfeeva E.V. (2020). Osudarstvennye korporatsii «Rosatom» i «Rostekh»: analiz proizvodstvennoy i ekonomicheskoy deyatelnosti ["Rosatom" and "Rostekh" state corporations: analysis of industrial and economic activities]. Drukerovskij vestnik. (3). 180-199. (in Russian).

Polosin A.V., Baydarov D.Yu., Faykov D.Yu. (2023). Gosudarstvennoe uchastie v razvitii vysokotekhnologichnyh otrasley kak osnova obespecheniya tekhnologicheskogo suvereniteta strany [State participation in the development of high-tech industries as the basis for ensuring the technological sovereignty of the country]. Zhurnal politicheskikh issledovaniy. (2). 3-16. (in Russian).

Pyastolov S.M. (2021). Aktualnye trendy i zadachi upravleniya naukoy. (analiticheskiy obzor) [Actual trends and tasks of science management. (Analytical review)]. Sotsialnye i gumanitarnye nauki. Otechestvennaya i zarubezhnaya literatura. Seriya 8: naukovedenie. (1). 107-122. (in Russian).

Shirov A.A. (2023). Razvitie rossiyskoy ekonomiki v srednesrochnoy perspektive: riski i vozmozhnosti [Development of the russian economy in the medium term: risks and opportunities]. Problems of forecasting. (2). 6-17. (in Russian).

Страница обновлена: 02.06.2025 в 23:52:41

Russia

Russia