System organization of the public civil service and personnel management

Boyko A.N.1![]()

1 Финансовый университет при правительстве Российской Федерации, Russia

Download PDF | Downloads: 37 | Citations: 3

Journal paper

Journal of Economics, Entrepreneurship and Law (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 12, Number 9 (September 2022)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=49551711

Cited: 3 by 07.12.2023

Abstract:

The many years of reforming the civil service system and its management since the early 2000s have still not translated into a model holistic, adaptive and effective systemic organisation. Significant anomalies and negatives, including criminal ones, persist at all its stages and levels.

In this context, the reasons for the negative practice of the current model of system organisation of the civil service are analyzed.

It was found that a significant contradiction in the legal framework is one of the main problems. On the basis of an original methodological approach, the necessity of forming a "subordination model" that is adequate to Russia's conditions has been substantiated. This model differs from the "coordination type" model.

The results of the study can be used by government officials in developing directions and tools for improving the organisation and management of the civil service and personnel management. The article can be useful for civil servants, as well as for students of "Public Administration" training direction.

Keywords: public civil service, system organization of civil service, civil service management model, organic type systems

JEL-classification: M12, M54, M55

Введение. Актуальность исследования обусловлена, во-первых, наличием в системе государственной гражданской службы (далее – ГГС) и управления ею множества так называемых аномалий, в том числе криминального характера, искоренение которых осуществляется медленно, нерадикально, далеко невсегда успешно. Во-вторых, принятые направления реформирования ГГС и работы с кадрами в «Концепции реформирования системы государственной службы Российской Федерации» от 15 августа 2001 года, несмотря на их официальное и общественное одобрение, полноценно не реализованы до настоящего времени. В-третьих, установлено существенное противоречие в правовой базе, повлекшее искажения в модельной организации и управлении системой ГГС. В итоге практикуется противоречивая модель, основанная на распределении полномочий и ответственности между разными госорганами и координационных механизмах достижения поставленных целей и задач.

В связи с изложенным цель исследования – обоснование принципиальной неадекватности, соответственно – неэффективности практикуемой модельной организации ГГС и управления ею в условиях федеративного государства со сложной структурно-иерархической организацией. В этой связи выполнен критический анализ правовой базы с отражением ее недостатков, а также различных методологических подходов. Проведено авторское обоснование целесообразности отказа от действующей модели организации и управления ГГС в целях утверждения иерархической субординационной модели с учреждением головного государственного органа управления.

Основная информационная база данного предмета исследования – значительный блок правовых актов – федеральных законов, подзаконных актов, документов административных реформ и др. [1; 2], аналитических материалов Федерального Собрания РФ [8], подлежавших углубленному предметному анализу.

Контент использованных авторских работ носит в основном обзорно-аналитический и дискуссионный характер. Наиболее конструктивными в контексте данного предмета исследования явились и были использованы работы:

- в части методологии системного подхода: труды профессора Граждан В.Д. [7, с. 16-23, 72-78], Маркса К. [13, 14], Азуева Т.М [3, с.77-85 ], Алмазовой А.Э. [4, с.307-310 ], Дементьева А.Н. и Лукьяновой Н.И. [8, 64 с. ];

- в части освещения зарубежных моделей и практик: Василенко И.А [6, с. 145-162 ], Граждан В.Д [7, с.347-360] и др;

- в части кадровой политики и организационных решений: Калмыков Н.Н., Краснопольский И.А [9, с. 221-232 ]; Макаров И.Н., Осипова И.В., Ярикова Е.В. [12, с.190-195 ]; Симутова Д.В. [16, с.1992-1994]; Сотникова С.И. [17, с.403-410 ]; Ясинская И.А., Сладкова Н.М., Петрова С.А. [18, с 383-393] и др.

В отмеченных работах, как правило, был освещен и современный позитивный опыт организации кадровой деятельности в ведущих зарубежных странах, что позволило сопоставить его с отечественной практикой.

Генезис системного формирования государственной службы России.

Основы системной организации государственной службы и управления ею заложены еще при правлении Петра Великого. Достаточно принять во внимание его Указ от 24 января 1722 г. под названием "Табель о рангах всех чинов воинских, статских и придворных…", которым была введена система чинов, их сопоставимость для всех трех видов службы из 14 рангов (классов), обязательное обучение служащих, централизованная организация управления.

Что касается непосредственно организации управления государственной службой, в том числе кадрами, то этот вопрос был по сути предрешен еще первым российским царем Иваном Грозным, учредившим в составе прика-зов так называемый «Разрядный приказ». По предназначению это был государственный орган централизованного управления государственной службой и кадровыми назначениями. В дальнейшем подобный орган существовал в монархической России постоянно под разными названиями (Разрядный приказ, Первый департамент, Инспекторский департамент) и в разном статусе – в качестве одного из департаментов правительства, либо в Канцелярии императора.

Вопреки этой многовековой традиции в постсоветской России аналогичного государственного органа до настоящего времени не учреждено. При наличии множества недостатков в практикуемой системе организации и управления ГГС все еще открытым остается общий вопрос – о модели системной организации как самой государственной службы, так и особенно подсистемы управления ею, включая кадровую деятельность.

Концептуальные взгляды на проблему и решения. Осознание необходимости строго системной организации государственной гражданской службы и системного управления ею было достаточно убедительно воплощено в «Концепции реформирования системы государственной службы Российской Федерации», разработанной группой ученых и аналитиков в начале «нулевых годов» и одобренной Президентом Российской Федерации. В этом документе было установлено – «…отсутствие целостной системы государственной службы. Государственная служба и на федеральном уровне, и на уровне субъекта Российской Федерации осуществляется как служба в отдельном органе государственной власти». В этой связи среди ключевых целей реформирования были указаны – «создание целостной системы государственной службы с учетом исторических, культурных, национальных и иных особенностей Российской Федерации», атрибутивно включающей – «формирование системы управления государственной службой и ее координации» [1].

Нормативные правовые положения о системной организации государственной гражданской службы на данной основе были приняты во всех последующих правовых документах, в том числе в федеральных законах, а также в документах проводимых административных реформ. Понятно, что составным звеном, более того – интегратором системной организации ГГС и кадровой работы должно являться и системно организованное управление этой важнейшей сферой государственного устройства. Однако в федеральных законах до настоящего времени отсутствует определение и этого фундаментального понятия, и понятия «система управления государственной службой». Содержится лишь следующее положение декларативного характера в статье 16 ФЗ-58 «О системе государственной гражданской службы Российской Федерации» от 27 мая 2003 года: «Система управления государственной службой создается … в целях координации деятельности государственных органов при решении вопросов поступления на государственную службу, формирования кадрового резерва, прохождения и прекращения государственной службы, использования кадрового резерва для замещения должностей государственной службы, профессионального образования…, в целях осуществления вневедомственного контроля за соблюдением в государственных органах федеральных законов…».

В нем, однако, нет главного – указаний на модельную организацию системного управления (централизованного или децентрализованного), на наличие-отсутствие головного госоргана управления и его статусного предназначения. Вместо организационно-структурного построения и целевого предназначения «системы управления» однозначно делается акцент на «координацию" деятельности государственных органов» при решении ими вопросов госслужбы и кадрового обеспечения. Тем самым констатируется, что система управления зиждется только на связях координации госорганов, вне субординации (соподчинения) и администрирования, либо их синтеза. По-видимому, данная норма сформулирована с учетом и в развитие конституционного положения (ст. 80 Конституции РФ) о том, что президент РФ «…обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов, входящих в единую систему органов публичной власти». Иные госорганы как бы и не требуются.

Вместе с тем в федеральном законе – №79- ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации от 27 июля 2004 г., по сути, в противоречивом постановочном контексте предстает неоднократное указание на необходимую деятельность «федерального органа по управлению гражданской службой», а также на уровне субъектов РФ (см. статьи: 12, п.8; 19, п.5; 64, п. 2). Так, в п.8 ст.12 отмечается: «Федеральным государственным органом по управлению государственной службой в целях оказания государственным органам методологической помощи формируется справочник квалификационных требований к специальностям…». В п.5, ст. 19 федеральному и региональным органам по управлению государственной службой предписана очень необходимая функция – создания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению гражданских служащих и урегулированию конфликтов интересов (добавим – «и служебных споров»).

На сегодняшний день отсутствие внешнего госоргана с подобной комиссией имеет своим следствием очень низкую степень защищенности прав и интересов госслужащих, включая необоснованные увольнения. Притом, что обеспечение социальной справедливости, одинаковых возможностей для удовлетворения потребностей работниками в условиях любого труда и на госслужбе в особенности, является принципиальным требованием управления [17, с.401]. Фактически полноценные механизмы досудебной защиты гражданских госслужащих (в отличие даже от времен Петра I и современных западных практик) в стране отсутствуют. Заметим, что «защищенность государственных служащих от произвола и некомпетентного вмешательства в их деятельность…» была названа одной из задач реформирования гражданской службы в вышеназванной «Концепции».

В приведенных положениях ФЗ-79 де-юре признается необходимость учреждения специального федерального, соответственно - и региональных органов по управлению государственной гражданской службой, что характерно для централизованных моделей системного управления. Тем не менее на практике, в отличие от всех ведущих зарубежных стран, такого органа все еще не образовано. Притом, что еще в 2006 году в аналитических материалах Совета Федерации Федерального Собрания РФ было отмечено: в федеральных законах содержатся общие нормы о создании госорганов управления государственной службой на федеральном уровне и на уровне субъектов Российской Федерации, «однако в них не определены ни статус, ни компетенция, ни порядок и сроки создания этих органов. Не конкретизированными остаются и принципы взаимодействия между органами по управлению государственной службой федерального и регионального уровней» [8, c. 44-45 ].

В реальности имеет место практика некоторой подмены – путем передачи ограниченного круга функций так называемому «уполномоченному органу по управлению гражданской службой». Так, Минтруд России был уполномочен, осуществлять функции поддержки функционирования и развития ФГИС "Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации». Значительный комплекс вопросов ему также вменен в части обеспечения дополнительного профессионального образования госслужащих, в том числе – размещения государственных заказов на обучение и стажировки, согласования программ по профессиональному развитию федеральных гражданских служащих [2].

Формирование федерального кадрового резерва госорганов в ведении президента РФ поручено Указом президента РФ №1653 от 13.12.2012 г. подразделению Администрации президента РФ– «Управлению президента по вопросам государственной службы и кадров». Кстати, по итогам специального исследования аналитики заключили: «наиболее мощным свойством, определяющим негативное отношение экспертов к кадровому резерву, является «человеческий фактор» в виде таких своих негативных проявлений, как формализм и кумовство», а также отсутствие прозрачности [9, c. 225, 228]. Остаётся надеяться, что подобный вариант является всего лишь временным (промежуточным) решением.

Итак, ключевой вопрос заключается в обосновании не необходимости системного управления гражданской службой, что не вызывает возражений, а всего лишь – конкретной модельной его организации, что требует вхождения в сложную проблематику выбора вариантов методологии системного подхода и анализа. Как известно, классов и видов системных образований существует большое множество. Поэтому важно в этом множестве установить наиболее адекватную модель для данного предмета исследования, соответственно ей определиться в необходимости и специфике методологии системного подхода. Априори отметим: наличие значительного класса систем, даже в среде «социальных организационных систем» по сути затмило в методологических подходах такой их особенный вид, как системы «органического типа» (неправомерно их отождествлять с системами «органистического типа» как противовеса «механистическому типу»), о чем речь пойдет ниже.

Существующая формально модель «системной организации и системного управления гражданской службой» (субъект и объект управления должны находиться в системном единстве) далеко не отвечает критериям целостности, необходимой целевой синергии [3, 80]. Она не содержит структурных элементов и механизмов как стратегического, так и особенно оперативного управления посредством осуществления необходимых «управленческих воздействий» на все подсистемы и структурные звенья ГГС и кадровой деятельности, в частности– выполнения функций обязательного внешнего аудита и контроля. Без этих же последних, соответственно без наличия надлежащих обратных связей, как известно, всякое управление эффективным не бывает.

С учетом данных заключений, а также лучших мировых практик дальнейшее исследование проблемы и принимаемая аргументация аналитически основываются на нижеприведенных методологических позициях, как устоявшихся, в основном, положениях системного подхода:

- к рассматриваемому предмету обязателен методологический подход с позиций «теории иерархических многоуровневых систем». Государственная гражданская служба Российской Федерации, соответственно и управление ею, имеет два уровня – федеральный и субъектов РФ со множеством структурных управленческих звеньев и вмененного им функционала на каждом уровне;

- существенными характеристиками иерархических систем являются – по

следовательное вертикальное расположение подсистем (вертикальная декомпозиция), приоритет действий (право вмешательства) подсистем верхнего уровня, зависимость действий подсистем верхнего уровня от фактического исполнения нижними уровнями своих функций [15, с. 53];

- наиболее адекватной для сложных иерархических систем является линейно-функциональная организационная модель, которую «отличает реализация принципа единоначалия, линейное построение структурных подразделений и распределение функций управления между ними и, наконец, рациональное сочетание централизации и децентрализации» [4, 308].

- целостность и устойчивость иерархических систем во всех модельных вариантах обеспечивается обязательным наличием связей – субординации и координации. Структурная иерархия системы предопределяет и сложные формы субординации [7, с. 21].

В определении Граждана В.Д.– субординация (соподчинение) это такая модельная организация гражданской службы, «при которой осуществляется вертикальное упорядочение, а один из элементов государственного органа или один из взаимодействующих органов играет роль ведущего, определяющего начала в деятельности всех остальных» [7, с. 20]. Под моделью «координационного типа» автор понимает вариант с «горизонтальным упорядочением» элементов как внутри госорганов, так между ними в статусе «тождественности», «равновеликости» [7, с. 22].

В контексте приведенных, в основном приемлемых положений, невозможно согласиться лишь с позицией авторов, которые отдают предпочтение моделям, основанным на связях координации. При этом интегрирование достигается посредством процессов, во-первых, установления операционных правил для членов организации (как они должны действовать), во-вторых – практического обеспечения выполнения этих правил всеми структурно-функциональными звеньями иерархической системы. Наличие структурно выделенного координирующего элемента вовсе не обязательно [15, с. 40, 52]. Разумеется, и в данном варианте интегрирования и взаимодействия элементов система может существовать, но остаются вопросы о мере ее целостности, устойчивости и эффективности функционирования. На сегодняшний день существует немало способов организации гражданской службы и институту государственной службы в стране очень важно в них определиться [11. c. 209 ].

Парадокс заключается в том, что в отечественной системе организации и управления ГГС и кадрами практикуется недостаточно адекватная для федеративного государства модель. В ней ведущей связью интегрирования и взаимодействия структурных элементов выступает не «субординирование» и сопутствующее ему администрирование, а «координирование», к тому же без вычленения структурного звена-координатора. Такая модель является наименее организованной, поскольку даже функции «координирования» куда более полноценно выполняются, если этим профессионально занимается назначенное структурное звено в системе государственного управления.

Действительно, функциональную координацию деятельности звеньев всех уровней сложной системы могут выполнять и направлять нормативно предписанные функции, компетенции, правила и стандарты деятельности. Применительно даже к крупным предприятиям авторы указанного исследования заключили: «Принципы и связанные с ними методы координирования порождают целое семейство нормативных решений для задачи «управления организацией» [15, 41]. Однако отмеченные в качестве обязательных нормативные и методические предписания будут более качественно, оперативно разработаны и доведены до исполнителей, если ими на постоянной профессиональной основе занимается специальное структурное звено, а не органы разового поручения. Без вертикального соподчинения структур, включая функции аудита и контроля, трудно представить надлежащий уровень всей исполнительской дисциплины.

Таким образом, следует заключить: интегрирование и функционирование сложной социальной системы на основе отработанных связей координации вовсе не является предпочтительным модельным решением. Напротив, ссылаясь на лучшие зарубежные практики (о них речь – ниже), в том числе на федеральном уровне организации управления ГГС и кадрами, можно констатировать потенциально более высокую организационную эффективность и, соответственно, приоритетность модели с доминированием связей субординации (централизованная модель), органично дополняемых связями координации.

Говоря о субординационном построении системы управления гражданской службой и кадрами, необходимо видеть в ней реально трехуровневый формат субординации, диктуемый иерархией системы «государство». Первый уровень выражает полное соподчинение рассматриваемой «подсистемы» политической власти государства. Дело в том, что ГГС по предназначению и содержанию является структурно-функциональным механизмом осуществления всего функционала государственного управления – исходящего исключительно от политической власти, ее целеполагания. Действительно – «для обеспечения реализации концепции эффективного государства необходимо обеспечить эффективную работу миллионов государственных служащих в условиях стремительно меняющихся систем знаний…» [12, c.190 ].

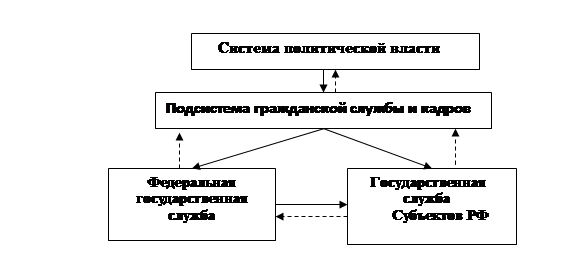

В современной российской практике стратегические цели и задачи, в том числе касательно системы госслужбы, периодически принимаются указами президента РФ и затем входят в планы деятельности всех аппаратов государственных органов исполнительной власти. Отсюда согласимся с мнением проф. Граждан В.Д.: «Гражданская служба – это, прежде всего, политический инструмент, используемый политической властью для исполнения полномочий государственных органов» [7, с. 17]. Второй и третий уровни субординации очевидно продиктованы федеративным устройством российского государства (см. рис. 1).

Рис. 1. Структурная организация управления государственной гражданской службой России (сплошные линии - связи субординации, пунктирные линии – связи координации)

Источник: составлено автором.

В дополнение к изложенным положениям и выводам следует также учесть следующие методологические аспекты и особенности при исследовании крупных социальных систем, относимых к системах так называемого «органического типа» (этимология - «организм», не организация). Они достаточно разработаны, теоретически и практически хорошо апробированы. Отметим, что впервые в истории науки Карл Маркс установил: глобальные социальные системы, включая «государство», «способ производства», общественно-экономическая формация», развиваются и характеризуются как системы «органического типа», то есть наподобие живых организмов. Они способны к самоуправлению и саморазвитию, самодостраиванию. Так, в предисловии к первому изданию первого тома "Капитала" (1867) Маркс К. пишет: "уже сами господствующие классы начинают чувствовать, что теперешнее общество не твердый кристалл, а организм, способный к превращениям и находящийся в постоянном процессе превращения" [13, с. 11 ]. Особенность этого методологического подхода была замечена, высоко оценена и использована в работах В.И. Ленина, в том числе о государстве. Разъясняя это величайшее открытие науки об обществе В.И. Ленин подчеркнул: « …система производственных отношений является, по теории Маркса, особым социальным организмом, имеющим особые законы своего зарождения, функционирования и перехода в высшую форму, превращения в другой социальный организм» [10, c. 429]. При этом система органического типа всегда имеет системообразующее основание (субстанцию) и подсистему управления, в т.ч. контроля. Наиболее устойчивая, организованная и эффективная система «органического типа» – это качественно самоуправляемая система.

Сказанное убедительно иллюстрируется выводами об объективной природе формирования и развития макросистемы «государство», роли в нем государственной власти. Государство по своей природе также не застывший крис-

талл, а макросоциальная система "органического типа"– рождается, развивается, деградирует и в критическом варианте распадается вследствие "внутренней болезни" и пассивно-созерцательного отношения к ней общества (примеры -распад Российской империи и СССР). Однако оно может также управляемо "оздоровляться" по аналогии с живым организмом, что и наблюдается сегодня после серьезных болезней новой России с начала 90 - годов ХХ века.

Системы «органического типа» отличаются высокой мерой динамичности развития, изменений и по одному этому не могут не содержать в себе подсистему – структурно-функциональное звено самоуправления, постоянно функционирующее в оперативном режиме. При вхождении конкретной социальной системы в качестве звена (подсистемы) в систему более высокого порядка (сложная система) она интегрируется в доминирующие механизмы также и внешнего управления. Разумеется, для социальных систем вхождение в иерархию сложных систем «органического типа» более высокого уровня является совершенно естественным статусным положением.

При этом важно учесть: как первичная (элементарная) система, так и система более высокого порядка формируются, функционируют и интегрально развиваются в рамках механизмов глобального целеполагания и целедостижения. Именно эти механизмы формируют и структурный субстрат макросистемы, и функциональное поведение всех структурных элементов. Недостающие звенья как в живой природе система органически достраивает под себя, то есть для потребностей своего развития. Замечательное положение Карла Маркса о законченной буржуазной системе гласит: "Сама эта органическая система как совокупное целое имеет свои предпосылки, и ее развитие в направлении целостности состоит именно в том, чтобы подчинить себе все элементы общества или создать из него еще недостающие ей органы. Таким путем система в ходе исторического развития превращается в целостность" [14, c.229]. Аналогично в системах типа «концерн», «холдинговая компания» развитие осуществляется подобным образом, то есть ненужные предприятия, структуры отмирают, либо продаются, а необходимые для развития звенья оперативно приобретаются на стороне, либо создаются за счет собственных инвестиций.

В системе «государство» управляющим структурным звеном и ее системообразующим фактором является подсистема государственной власти. Если она по каким-либо причинам бездействует, или же не выполняет обязательных управленческих функций многообразной жизнедеятельностью общества, то государство как система разрушается (пример – распад Российской империи), в лучшем случае – самореформируется (пример –распад СССР и возникновение постсоветской России). Проще говоря, опять же языком К. Маркса, – без дирижёра нет оркестра. Дирижёр и структурно организует оркестр, и обеспечивает его гармоничное функционирование. Государственная власть – несомненный дирижёр в макросистеме «Государство».

Подытоживая изложенное, можно утверждать: описанная методология исследования социальных органических систем в полной мере относятся и к подсистеме управления ГГС и кадровой деятельностью. Ведь именно через нее как особый структурно-функциональный механизм государственная политическая власть осуществляет все необходимые функции государственного управления обширной и актуальной жизнедеятельностью общества. Данная подсистема управления по поручению (велению) политической власти должна непосредственно осуществлять и стратегическое, и тем более оперативное целеполагание развития страны путем выработки, постановки и реализации целей и задач, в том числе – собственного организационного структурирования и надлежащего функционирования в рамках правовых и управленческих установок подсистемы более высокого порядка, то есть политической власти государства. Как верно замечает Симутова Д.В.: «Субъекты управления оказывают влияние на объекты механизма с помощью инструментов посредством постановки задач, поддержания функций, применения методов, руководства принципами управления» [16, с. 1993]. Все перечисленное – инструментарий «субординатора», а не «координатора» системного образования.

Субордиативное, к тому же многоуровневое построение системы само по себе означает наличие в ней ответственного центрального органа (субординатора) управления и организации деятельности всех участников управляемой подсистемы. По причине жесткой целенаправленности, высокой динамичности, изменчивости процессов в подсистемах обоих уровней – в частности, необходимости обоснованной соорганизации исполнителей, оценки и оперативной коррекции их деятельности, постоянного контроля, мотивации и иных функций– «связи координации» сами по себе вовсе не обеспечивают в среде исполнителей перечисленных функций, а также надлежащую ответственность, исполнительность, сотрудничество, нацеленность на эффективные результаты, контролируемость и своевременную самокоррекцию деятельности [5, c. 2283]. Представляется, что именно поэтому в аналитических материалах Совета Федерации Государственной Думы РФ было также замечено: государственный орган по управлению госслужбой должен быть наделен «не только координационно-методическими и информационно-аналитическими функциями, но и властными полномочиями» [8, с. 45].

Всякое государственное управление по своей природе есть властное управление и потому особенно нуждается в механизмах властного воздействия на исполнителей, также обладающих властными полномочиями, то есть – формулирования и принятия руководящих указаний, контроля их выполнения и при необходимости понуждения к надлежащему исполнению. Вне этих механизмов пышным цветом расцветают так называемые аномалии государственной службы вплоть до злоупотреблений служебным (властным) положением. Предметные комментарии здесь не требуются.

Отсутствие в аппаратном устройстве России ответственного центрального госоргана управления подсистемой ГГС и кадровой деятельности вызывает, мягко говоря, вопросы и непонимание. Ведь вся логика учреждения федеральных органов исполнительной власти и наделения их функциями управления исходит из установленной потребности управления той или иной сферой и проблемой жизнедеятельности общества. К примеру, в условиях пандемии в Японии учредили госорган по оказанию помощи пожилым членам общества, в Великобритании – агентство психологической помощи населению.

Принятая в стране практика распределения функций управления подсистемой гражданской службой, кстати, и системой стратегического планирования (управления) экономикой в некой совокупности различных государственных органов вызывает немало негативных следствий. Почему, например, итоги стратегического планирования в России так далеки от устойчиво высоких успехов в этом вопросе КНР, Индии, Южной Кореи? – Потому, что в указанных странах существует централизованная модель стратегического управления, соответственно сквозное целеполагание и целедостижение при ключевом управленческом участии головного структурного органа госуправления. В российской практике правовая база, включая ФЗ-172 «О стратегическом планировании в Российской Федерации», нацелила все государственные и муниципальные структуры на самостоятельную разработку своих стратегий. Итог предсказуем и закономерен – при наличии многих десятков тысяч нескоординированных стратегических документов функционирует модель типа «лебедь - рак- щука» с имманентным ей результатом.

Вывод следует однозначный: как в системе стратегического социально-экономического планирования, так и в системе государственного управления гражданской службой и кадрами необходимо выстраивать субординированную структурную модель во главе со специализированным (профессиональным) госорганом управления, в которой прямое администрирование сочетается в доминирующем режиме с функциями «координирования». Кстати, в указанных выше аналитических материалах Совета Федерации подчеркнуто: необходима «Субординационная организация системы государственной службы» [8, c. 10]. При этом сторонники превалирующей «центристской» точки зрения» утверждают: специализированный госорган «должен стать главным субъектом управления государственной службой, центром дальнейшего ее реформирования, сосредоточив в своих руках нормативное правовое, координационное, контрольное, научно-исследовательское, методическое и финансовое обеспечение деятельности государственного аппарата» [8, с. 46].

Лучшим критерием истинности суждений, как известно, является практика. Поэтому обратимся к рассмотрению накопленного почти за полтора века опыта ведущими зарубежными странами. Прежде всего подчеркнем: основная модель государственной кадровой политики западных стран и Японии – организационный централизм с единой системой управления государственной гражданской службой и кадровой работой. В связи с этим фактически во всех развитых странах, включая страны с федеративным устройством (США, ФРГ), имеются государственные органы по управлению гражданской службой и кадровой работой. Так, в Германии ключевым органом является Министерство внутренних дел с такими рабочими органами, как «Федеральный комитет по кадрам»; «Федеральная комиссия по упрощению законов и администрации»; «Федеральная академия государственного управления»; во Франции – «Генеральная дирекция государственного управления и государственной службы» (с правами министерства и обширными административными функциями); в Японии – специальный орган управления "Палата по делам персонала", которая на правах министерства решает весь комплекс вопросов кадровой политики и механизмов ее реализации, включая рассмотрение жалоб и дисциплинарных проступков. При этом регламентно-процедурное регулирование осуществляется в режиме "рациональной бюрократии" Макса Вебера, особенно жестко в Германии и Франции.

Особый интерес для российских реалий представляет структурная организация и опыт управления в США (на федеральном уровне). Главные органы –"Служба управления персоналом" и "Совет по защите системы заслуг", а также контрольный орган – институт федеральных генеральных инспекторов (согласно закону «О генеральном инспекторе» (1978 г.). В каждом федеральном министерстве (департаменте) организованы Управления федерального генерального инспектора, контролирующие всю работу аппарата.

Внутренняя структура и функционал ключевого органа «Службы управления персоналом» нацелены на обеспечение централизации и координации работы с кадрами аппаратов исполнительных, законодательных и судебных органов. Отделы этого органа системно выполняют следующие административно-распорядительные функции:

- подготовка предложений по вопросам кадровой политики и механизмов ее реализации, методических документов, инструкций, наставлений и др.;

- разработка стандартов профессиональной деятельности и требований к квалификации;

- составление штатных типовых расписаний для министерств (ведомств) и контроль численности в них штатных государственных служащих;

- организация конкурсных испытаний для госслужащих, координация и согласование назначений на государственные должности;

- проведение межминистерского управления, включающего перемещение кадров госслужащих между разными органами;

- осуществление контроля за соблюдением законности, включая карьерное продвижение чиновников;

- регулирование оплаты труда, премирования, пенсионного обеспечения, порядка страхования и увольнения госслужащих;

- разработка и реализация программ повышения квалификации госслужащих, их профессионального развития;

- обеспечение связи с Конгрессом и иными органами государства, с общественностью и СМИ.

Второй ответственный орган – «Совет по защите системы заслуг" (три должностных лица назначаются президентом США по согласованию с Сенатом) – осуществляет правозащитные и надзорные функции. В отсутствие административных судов в стране уполномочен рассматривать жалобы федеральных служащих на действия госадминистрации и принимать «судебные решения». При этом служащие защищены от наказания за свои «сигналы» [6, с.160].

Нетрудно видеть в данной модельной организации, во-первых, централизованный, комплексный и во многом административный характер выполнения функций управления системой ГГС и кадров, во-вторых–наличие многих функций, которые в российской практике управления фактически отсутствуют, либо выполняются по разовым поручениям (особенно – Минтрудом России).

В частности, кто в российской практике регулирует и контролирует штатную численность аппаратов госорганов? – В итоге они успешно разрастаются, согласно законам Паркинсона, и с течением времени политической властью проводятся кампании по сокращению штатных единиц. Практически отсутствуют – внешний аудит и контроль всей кадровой деятельности, включая проведение конкурсов, аттестации, кадровые назначения, увольнения; порядок досудебной защиты прав и интересов госслужащих; порядок учета вакансий и перемещения госслужащих между госорганами. Очень недостаточны механизмы пресечения служебного произвола, злоупотреблений полномочиями со стороны руководящих кадров, а также проявлений многих иных служебных аномалий. Не соответствует современным требованиям порядок формирования, целевого подбора и образования кадрового резерва ГГС на федеральном и региональном уровнях, при наличии значительного позитивного опыта в зарубежных странах [18, с. 383-391].

Заключение. В целом система управления государственной гражданской службой и кадровой работой в Российской Федерации характеризуется как несовершенная. Теоретически доказана и практически подтверждена лучшими практиками зарубежных стран целесообразность формирования централизованной модели управления гражданской службой и кадрами с учреждением специализированного головного государственного органа (как вариант – «федеральное агентство при президенте Российской Федерации»).

«Государство» – система органического типа, самоуправление в которой основано на сознательном, правовом и административно-властном механизмах системного целеполагания и целедостижения. Поэтому модельная организация подсистемы управления госслужбой и кадрами объективно квалифицируется как многоуровневая (сложная) и структурно субординационная. Связям координации в ней имманентно принадлежат вспомогательные роли.

References:

Almazova A.E., Semenova N.K. (2016). Sravnitelnyy analiz mekhanisticheskikh i organicheskikh sistem predpriyatiy i organizatsiy [Comparative analysis of mechanistic and organic systems of enterprises and organizations]. The young scientist. (14(118)). 307-310. (in Russian).

Azuev T.M. (2019). Sinergeticheskie protsessy v upravlenii sovremennoy organizatsiey [Prospects for the formation of regional clusters for the extraction and processing of rare earth metals]. Theoretical and Practical Aspects of Management. (9). 77-85. (in Russian).

Boyko A.N., Eremin S.G. (2018). Teoreticheskie osnovy sistemnogo upravleniya gosudarstvennoy grazhdanskoy sluzhboy i kadrami [Theoretical foundations of the system management of the state civil service and personnel]. Financial economics. (7). 2283-2285. (in Russian).

Dementev A.N., Lukyanova N.I. (2006). Problemy reformirovaniya gosudarstvennoy grazhdanskoy sluzhby v Rossiyskoy Federatsii [Problems of reforming the public civil service in the Russian Federation]. Analytical Journal (Analiticheskiy vestnik). (26(314)). 64. (in Russian).

Grazhdan V.D. (2015). Gosudarstvennaya grazhdanskaya sluzhba [Civil Service] M.: Yurayt. (in Russian).

Kalmykov N.N., Krasnopolskiy I.A. (2016). Kadrovyy rezerv v sisteme gosudarstvennoy sluzhby: effektivnost i vozmozhnosti [Personnel reserve in public adminitration system: efficiency and opportunities]. Leadership and management. 3 (4). 221-231. (in Russian). doi: 10.18334/lim.3.4.37367.

Lenin V.I. (1967). Poln. Sobr. Soch [Complete Collection of Essays] (in Russian).

Lukovtseva E.N. (2017). Formirovanie effektivnoy sistemy motivatsii dlya gosudarstvennyh grazhdanskikh sluzhashchikh [Formation of effective motivation system for state civil servants]. Leadership and management. 4 (4). 207-219. (in Russian). doi: 10.18334/lim.4.4.38333.

Makarov I.N., Osipova I.V., Yarikova E.V. (2022). Kontseptsiya nepreryvnogo obrazovaniya gosudarstvennyh sluzhashchikh v sisteme faktorov obespecheniya effektivnosti gosudarstva [Continuous education concept for civil servants in the system of factors ensuring the state effectiveness]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. 12 (1). 189-198. (in Russian). doi: 10.18334/epp.12.1.114000.

Marks K. (1978). Kapital [Capital] M.: Politizdat. (in Russian).

Marks K., Engels F. (1968). Sochineniya [Works] (in Russian).

Mesarovich M., Mako D., Takakhara I. (1973). Teoriya ierarkhicheskikh mnogourovnevyh sistem [Theory of hierarchical multilevel systems] M.: Izd-vo «Mir». (in Russian).

Simutova D.V. (2004). Obnovlenie mekhanizma upravleniya rostom effektivnosti deyatelnosti gosudarstvennyh grazhdanskikh sluzhashchikh [Updating the mechanism for managing the growth of the efficiency of the civil sector workers activity]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. 11 (8). 1989-2004. (in Russian). doi: 10.18334/epp.11.8.112461.

Sotnikova S.I. (2022). Motivatsiya trudovoy deyatelnosti gosudarstvennyh grazhdanskikh sluzhashchikh: raznoobrazie i inklyuzivnost [Labour motivation of public civil employees: diversity and inclusion]. Russian Journal of Labor Economics. 9 (2). 399-418. (in Russian). doi: 10.18334/et.9.2.114167.

Vasilenko I.A. (201). Administrativno-gosudarstvennoe upravlenie v stranakh Zapada: SShA, Velikobritaniya, Frantsiya, Germaniya [Administrative and public administration in Western countries: USA, Great Britain, France, Germany] M.: Izdatelskaya korporatsiya «Logos». (in Russian).

Yasinskaya I.A., Sladkova N.M., Petrova S.A. (2022). Sovremennye podkhody i tendentsii formirovaniya i razvitiya kadrovogo potentsiala gosudarstvennoy sluzhby s uchetom zarubezhnogo opyta [Modern approaches and trends of the staff development at the civil service, taking into account foreign experience]. Russian Journal of Labor Economics. 9 (2). 377-398. (in Russian). doi: 10.18334/et.9.2.114280.

Страница обновлена: 06.06.2025 в 11:16:07

Russia

Russia