Social capital of a higher education institution as a factor in enhancing the effectiveness of research and education activity

Trapitsyn S.Yu.1![]() , Fedorov P.M.2

, Fedorov P.M.2![]()

1 Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, Russia

2 Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Russia

Download PDF | Downloads: 25 | Citations: 1

Journal paper

Leadership and Management (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 9, Number 3 (July-september 2022)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=49548307

Cited: 1 by 07.12.2023

Abstract:

Empirical studies of social capital as a significant factor in improving the university efficiency are very important for the development of higher education. However, the practical measurement of the university's social capital and the assessment of its impact on efficiency is a difficult task. The article discusses the problems of qualitative and quantitative methods of analyzing the social capital of academic staff at the individual and group levels. As a unit of analysis, the social ties of academic staff were chosen. These ties reflect their interaction in the preparation of joint scientific publications. To analyze the obtained network of scientific contacts of the institute's academic staff, the graph theory approach was used. The results of the study showed that the assessment of the social capital impact on the academic staff activity is associated with a large number of factors. This requires the development of special mathematical models.

Keywords: social capital, university efficiency, academic staff, scientific and educational activity, scientific network, graph theory

JEL-classification: I23, I26, J24

Введение

Значительное усложнение социально-политической и экономической ситуации, введение против России санкций, разрыв десятилетиями формируемых связей и отношений, которые коснулись практически всех сфер общественной жизни, влекут за собой необходимость переосмысления текущей ситуации, активизируют поиски новых долгосрочных и эффективных стратегий устойчивого развития. Усугубляет положение то, что санкции сопровождаются невиданным ростом русофобии, прямыми и косвенными запретами на приобщение граждан других стран к лучшим образцам российской культуры, науки, искусства. Введенные ограничения коснулись и российского высшего образования: значительно сократилось число научных контактов и академических обменов, российским авторам без объяснения причин отказывают в публикации результатов их исследований в ведущих зарубежных журналах, покинули страну значительная часть приглашенных профессоров, российские студенты, обучающиеся в зарубежных вузах, подвергаются давлению и дискриминации.

В ситуации нарастающих внешних угроз и санкционного давления российские вузы вынуждены разрабатывать и реализовывать модели рационального экономического поведения, в основу которого положены категории эффективности, к которым мы пока не очень привыкли, особенно если учесть, что механизмы управления эффективностью в условиях «новой нормальности» еще недостаточно разработаны и осмыслены.

Реализуемая с прошлого года стратегия адресной поддержки университетов «Приоритет-2030» активно продвигает идею создания стратегических альянсов – консорциумов, сетей, территориальных образовательных кластеров и т.п. Это формирует новую тенденцию в высшем образовании – активизацию поиска новых источников роста эффективности, переосмысления ценности кооперации, расширения объемов доступных ресурсов и более рационального их использования.

Наряду с ростом внешних угроз в системе высшего образования в последние годы очевидно проявилась тенденция усиления внутренней дивергенции, обнаружились существенные различия в потенциале ответа вузов на вызовы современности, в их ресурсных возможностях и средствах реализации этого потенциала, диспропорции вклада структурных подразделений вуза в обеспечение его общей эффективности. Это заставляет задаться еще одним вопросом – как преодолеть негативные эффекты внутренней неоднородности, которая провоцирует вузы к выбору менее притязательных моделей развития?

Еще одним барьером повышения эффективности вузов, связанным со свойством унаследованных систем, являются излюбленные в индустриальной экономике попытки найти источники ее роста в изменении операционной деятельности. Проблема здесь заключается в том, что традиционные стратегии повышения эффективности ориентированы на четко регламентированные и стандартизованные процессы и обеспечение их реализации достаточными ресурсами. Поэтому классические основания прежних институциональных матриц (path dependence) оказывают чрезвычайно сильное влияние на распределение финансовых потоков, заставляя органы управления более или менее равномерно («по справедливости») делить средства между структурами и работниками, поддерживая «вчерашних героев» и неэффективные институты, стремясь сохранить иллюзорное равновесие и баланс интересов. В итоге малоэффективные структуры и работники становятся еще менее эффективными, а перспективные – теряют всякую мотивацию и интерес к результатам своего труда и проявлению инициативы.

В этой связи интерес исследователей обращается к теории социального капитала и возможностям ее использования для повышения эффективности вузов [5, 6, 14, 16] (Deryugin, Miletskiy, Bannova, Kamyshina, 2022; Zharova, Syachina, 2020; Radaev, 2002; Titov, 2021). Однако результаты качественного и количественного анализа влияния социального капитала на эффективность деятельности вузов, к сожалению, в научной литературе представлены недостаточно, и эти вопросы требуют интеграции научного знания и лучшего опыта управления на принципиально иной основе [13] (Popov, 2022).

Таким образом, актуальность исследования обусловлена недостаточностью научного осмысления и теоретического обоснования концепции социального капитала применительно к образовательной сфере, а также важностью привлечения внимания научного сообщества и специалистов в области управления высшим образованием к проблеме формирования и эффективного использования социального капитала преподавателей вузов в процессах модернизации системы образования, необходимости исследования его специфики и механизмов его развития.

Целью исследования является разработка методологии, модели, методов и технологий качественного и количественного анализа и интерпретации параметров социального капитала вуза как фактора влияния на эффективность его деятельности на индивидуальном и групповом уровнях.

Научной задачей проекта выступает проверка предположения о корреляции индекса социального капитала и эффективности деятельности вуза (гипотезы о влиянии уровня социального капитала на показатели индивидуальной и групповой продуктивности преподавателей вуза).

Новизна результатов исследования состоит в аргументированном обосновании основных теоретических посылок, определяющих возможность системного решения проблемы повышения эффективности деятельности вуза, а также определении концептуальных оснований, методологии и методик проведения комплексного междисциплинарного анализа социального капитала как фактора, оказывающего значимое влияние на эффективность деятельности вуза.

Прикладная значимость исследования связана с созданием статистического аппарата оценки уровня и динамики изменения социального капитала вуза, обоснованием организационно-управленческих условий повышения эффективности его использования, формированием нового тематического направления исследований, созданием адекватной информационной базы для совершенствования системы управления вузами.

Полученные научные результаты определяют перспективные направления модернизации образовательных систем с точки зрения повышения их эффективности, что соответствует приоритетам образовательной и социальной политики Российской Федерации. Результаты исследования служат основанием для выработки превентивной кадровой политики вуза в интересах устойчивого развития отечественной системы высшего образования.

Результаты проекта создают условия для проведения дальнейших масштабных социологических, мониторинговых и аналитических исследований в системе высшего образования РФ в контексте повышения ее эффективности.

Данные эмпирического исследования и их интерпретации способствуют прогнозированию рисков и негативных последствий при реализации стратегий развития вузов, а футурологический анализ потенциала использования социального капитала представляет собой одно из перспективных средств управления эффективностью деятельности вуза.

Потенциал применения концепции социального капитала в системе высшего образования

Одно из распространенных направлений исследования социального капитала как источника повышения эффективности деятельности связано с его ресурсными возможностями, обусловленными возможностями доступа членов той или иной социальной группы к ресурсам, которыми обладают другие члены группы, объемом и разнообразием приобретаемых ресурсов, реципрокностью их обмена и конвертации в другие виды капитала и пр. Экономическая теория ограниченности ресурсов в значительной степени определяет концептуальную рамку исследований социального капитала таких авторов, как Г. Беккер [19] (Becker, 1964), Р. Берт [21] (Burt Ronald, 1997), Дж. Нахапет и С. Гошал [28] (Nahapiet, Ghoshal, 1998), Дж. Колеман [23] (Coleman James, 1988), А. Портес [29] (Portes, 1998), Х. Флэп [25] (Flap, 1994), Г.В. Градосельская [3] (Gradoselskaya, 2004), О.А. Игумнов [7] (Igumnov, 2022), В.И. Логинов [11] (Loginov, 2010), Р.М. Мельников [12] (Melnikov, 2022), Э.И. Шафеева [18] (Shafeeva, 2021) и ряд других.

Такой взгляд позволяет, с одной стороны, сделать больший, чем традиционно принято, акцент на нематериальных ресурсах вуза (его социальном капитале), а с другой стороны – обосновать применимость экономического подхода к исследованию социальных феноменов [9, 17] (Kolpina, Reutov, Shapovalov, 2015; Chetverikova, Kolmykova, 2020).

Проблема формирования, накопления и использования социального капитала находится в фокусе научных исследований с 70-х годов XX века. Социальный капитал – категория, попадающая в предметную область различных научных дисциплин: экономики, социологии, философии, этики, психологии, педагогики, статистики, политологии, права и других.

Генезис взглядов и представлений о социальном капитале и его влиянии на деятельность людей претерпел существенное развитие от простой демонстрации Лидой Джадсоном Ханифаном [4] (Demkiv, 2004) преимуществ социального взаимодействия к пониманию Пьером Бурдье [20] (Bourdieu, 1998) социального капитала как совокупности ресурсов, формируемой обязательствами, связями и отношениями, к основанной на теории рационального выбора идее Джеймса Самуэля Коулмена [23] (Coleman James, 1988) о большей по сравнению с индивидуальными действиями выгоде от кооперативного поведения, дифференциации Патнэмом [30] социального капитала на «сплачивающий группу» (bonding) – отношения, приносящие выгоду узкому кругу лиц, и «наводящий мосты» (bridging social capital) – расширяющий сферу взаимного обмена, выгодный обществу в целом и объединяющий участников разных групп, и далее – к операционализации Фрэнсисом Фукуямой [26] (Fukuyama, 2000) социального капитала через уровень доверия между членами общества, существенно влияющего на экономическое развитие стран, утверждению П. Бурдье о необходимости развития, наращивания социального капитала как значимого ресурса и возможности его конвертации в другие виды капитала [20] (Bourdieu, 1998).

Исследование социального капитала вуза как фактора влияния на эффективность его деятельности предполагает анализ социальных сетей, связей («горизонтальных» и «вертикальных») и отношений субъектов образования, конгруэнтность их норм и ценностей, уровня их взаимного доверия, условий и способов взаимного обмена различного рода ресурсами [8] (Kozyreva, 2009). Основным ресурсом повышения эффективности деятельности вуза многие исследователи рассматривают создание партнерских союзов в системе «вуз – бизнес – общество», профессиональных сетей и сообществ, междисциплинарных научных коллективов и т.п. Однако на практике такой подход нередко провоцирует формирование социального капитала «закрытого типа», основанного на реципрокности обменов, отграничении членов партнерства от не членов, и связанную с этим доступность/недоступность общих ресурсов [2] (Biancani, McFarland, 2013).

В таких ситуациях нередко прибегают к формальной фиксации отношений и взаимных обязательств, предоставляющей гарантии их соблюдения, что предполагает в том числе и регулирование отношений участников сети.

В любом случае, формирование стратегических партнерств, альянсов, сетей выступает одним из способов приобретения, мобилизации и конвертации социального капитала и получения выгод от него. К этому, в частности, стимулирует вузы уже упоминавшаяся программа «Приоритет-2030». Отметим, однако, что практическая реализация этой идеи наталкивается на ограничения, связанные с исходным потенциалом и степенью готовности вузов к подобным формам сотрудничества. Это убедительно демонстрируют и результаты выполненных нами исследований.

Говоря о социальном капитале, возможно выделить различные уровни его репрезентации. На макроуровне речь может идти о социальном капитале общества и/или его отдельного института, в нашем случае – образования. На мезоуровне объектом анализа будет выступать социальный капитал некоторого сообщества – группы (сети) вузов, отдельного вуза, его структурного подразделения и пр. На микроуровне можно рассматривать индивидуальный социальный капитал – преподавателя, студента, руководителя, который будет характеризоваться возможностями, приобретаемыми его носителем ввиду принадлежности к некоторой социальной группе, структуре или сети [15] (Sushko, 2021).

Понимание вуза как социальной системы, среды формирования и использования социального капитала невозможно без отражения взаимосвязей между преподавателями. Насколько велико их доверие друг к другу, отражающееся в желании проявлять инициативу и объединяться в совместных проектах для решения учебных и научных задач? Возникают ли новые формы взаимодействия и связи преподавателей, основанные на доверии и взаимности, и насколько они устойчивы? Влияет ли культура вуза как система общепринятых норм и ценностей на величину и продуктивность использования социального капитала на индивидуальном и групповом уровне? На эти и другие вопросы мы постарались дать ответы в своем исследовании.

Социальный капитал как фактор повышения эффективности научно-образовательной деятельности

Результаты проведенных нами исследований позволяют утверждать, что готовность преподавателей к приобретению и использованию социального капитала посредством кооперации и включения в совместную деятельность базируется на принятии ими таких групп базовых ценностей, как:

- ценность высокого уровня межличностного доверия;

- ценности взаимодействия;

- ценности знания, учебного и научного труда.

Результаты исследования свидетельствуют, что вузы, где уровень доверия преподавателей друг к другу, коллегам с других кафедр, руководству максимальный, демонстрируют наибольшую результативность в образовательной, научной, воспитательной деятельности, высокий уровень групповой сплоченности и ценностного единства, более позитивное отношение к студентам. Примечательно, что самым низким при этом оказывается уровень доверия научно-педагогических работников (НПР) руководству вуза. Очевидно в этой связи, что усилия и конкретные действия, направленные на повышение уровня доверия НПР руководству кафедры, факультета, вуза как базовой составляющей социального капитала, должны рассматриваться одним из важнейших условий повышения эффективности деятельности вуза.

Одним из значимых результатов исследования стало доказательство влияния такого элемента социального капитала, как связи и контакты между научно-педагогическими работниками, образующими научное сообщество, на активность и продуктивность их научно-исследовательской деятельности. [1] (Apevalova, Trapitsyn, Trofimova, 2020). При этом одним из измеримых показателей сети научных связей как элемента социального капитала вуза выступает наличие (или отсутствие) совместно подготовленных сотрудниками научных публикаций. На это же указывает и достаточно широкий круг других авторов [10] (Lastovkina, 2021).

В этой связи научный и практический интерес представляет анализ сети научных связей как элемента социального капитала вуза. Методика проведения такого анализа отрабатывалась на примере структурного подразделения вуза, в нашем случае – одного из институтов крупного вуза – РГПУ им. А.И. Герцена в рамках проекта «Социальный капитал вуза: исследование, измерение, влияние на эффективность деятельности» в 2018–2020 годах. В качестве частного предмета исследования были выбраны совместные (в соавторстве) публикации НПР вуза, отраженные в БД РИНЦ (http://www.elibrary.ru/). Основу исследования составила база данных, сформированная в результате анализа индивидуальных профилей 70 сотрудников данного института в БД РИНЦ (http://www.elibrary.ru/).

Единицей анализа выступала социальная связь между двумя преподавателями, опубликовавшими научную работу в соавторстве. Важно отметить, что сама публикация не является единицей анализа, поэтому, например, одна статья, написанная тремя авторами, означает три единицы связи, а не одну.

По каждому профилю был выгружен отчет «Распределение публикаций по соавторам» за весь период публикационной активности автора, после чего данные были объединены в общий массив. Из этого массива была осуществлена выборка, включающая только соавторов – сотрудников анализируемого института. Таким образом, была сформирована база данных, содержащая информацию о «соавторствах» и образованных на их основе научных связях преподавателей института.

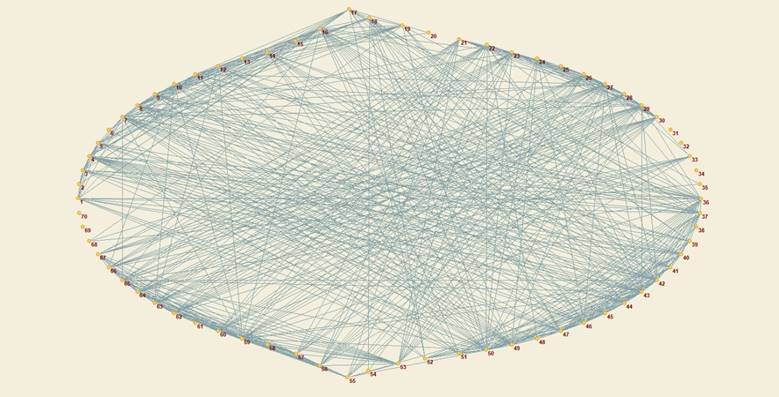

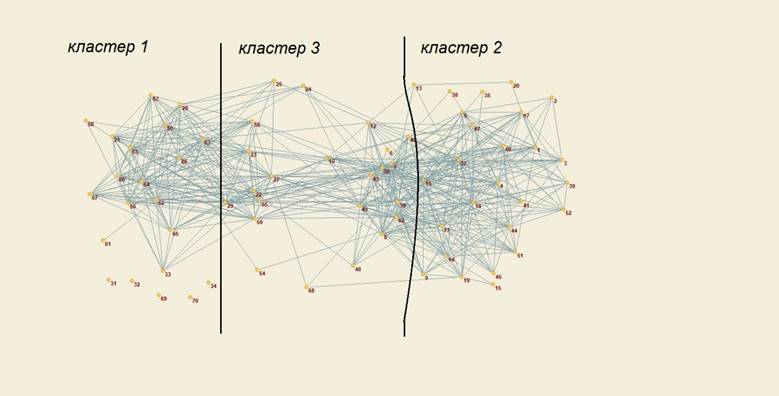

Для анализа полученной сети научных контактов преподавателей института был использован подход теории графов, рассматривающей сеть как систему узлов (вершин графа) и связей между ними (ребер). Визуализация графа позволяет наглядно представить структуру сети «соавторства» преподавателей института (рис. 1), где вершина графа – преподаватель, а связывающая вершины линия (ребро) – соавторство в научной публикации.

Рисунок 1. Сеть «соавторства» преподавателей института

Источник: составлено авторами.

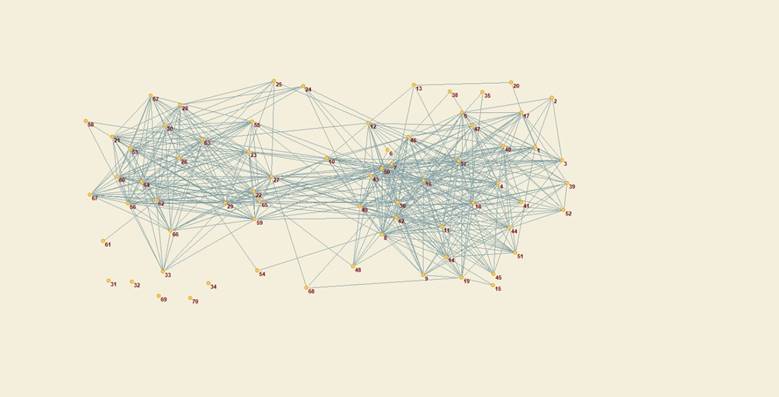

Однако такой метод визуализации малоинформативен: сеть предстает на первый взгляд хаотичным переплетением связей. В этом случае целесообразно воспользоваться cиловым алгоритмом визуализации графов Камады-Каваи [27] (Kamada Tomihisa, Kawai Satoru, 1989). Его цель – расположить вершины графа так, чтобы все ребра имели приблизительно одинаковую длину, и свести к минимуму число пересечений ребер. Полученная таким образом визуализация позволяет выделить кластеры в структуре сети научных контактов преподавателей института (рис. 2).

Рисунок 2. Сеть «соавторства» преподавателей института с использованием метода Камады-Каваи

Источник: составлено авторами.

Профессор Стэнфордского университета Марк Грановеттер в качестве одной из причин слабости современной социологической теории указывает то, что «она не соотносит социальные взаимодействия на микроуровне с паттернами макроуровня» [24] (Granovetter Mark, 1973). Действительно, большая часть масштабных статистических, количественных исследований акцентирует внимание на макроуровневых феноменах, в то время как реально существующие взаимодействия в малых группах в значительной степени обуславливают характер общественных отношений в целом, что нередко ускользает от исследователей. В связи с этим Грановеттер предлагает использовать исследование процессов взаимодействия в межличностных социальных сетях таким образом, чтобы выстроить своеобразный мост от социальных исследований микроуровня к макроуровню [24] (Granovetter Mark, 1973). Применение такого подхода к изучению воплощенного в сети научных контактов социального капитала включает:

- оценку индивидуального социального капитала – как сети связей отдельного сотрудника;

- оценку социального капитала организации – как распределения социального капитала между структурными подразделениями (кафедрами).

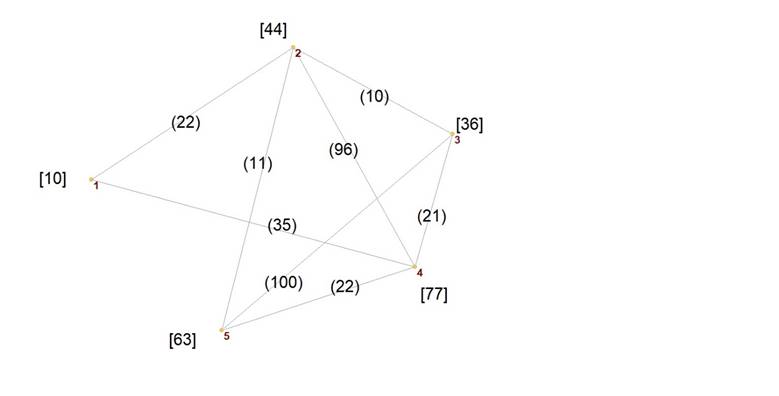

Начнем с характеристики социального капитала организации. Предлагаемый подход состоит в представлении подразделений исследуемого института – кафедр – как аффилиационной сети (affiliation network). Совместная научная публикация преподавателей разных кафедр означает наличие аффилиационной связи между этими кафедрами. Число таких связей характеризует силу аффилиационной связи. Визуализация графа позволяет представить структуру сети научных контактов, но уже не на индивидуальном уровне, а на уровне кафедр института (рис. 3), где вершина графа – кафедра, а связывающая вершины линия (ребро) – соавторство преподавателей двух разных кафедр в научной публикации. На рисунке 3 в квадратных скобках указано число связей между преподавателями внутри кафедры, в круглых скобках – число связей между кафедрами.

Рисунок 3. Сеть «соавторства» кафедр института

Источник: составлено авторами.

Что заставляет нас утверждать, что научные связи между кафедрами выступают важным элементом социального капитала института, оказывающим значимое влияние на эффективность его деятельности и качество подготовки специалистов? Один из аргументов в пользу такого утверждения состоит в том, что совместная научная деятельность, формирующая социальный капитал и задействующая его, обеспечивает устойчивость межпредметных и межкафедральных связей и при реализации образовательных программ, по которым институт готовит специалистов. Большая часть этих программ входит в 38 направление – «Экономика и управление» (экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, управление персоналом), т.е. связана с подготовкой руководителей различных уровней управления, и базируется на ясном понимании администрацией и сотрудниками института того, что работа современного руководителя требует широкого круга знаний, навыков и умений, интегрированных в единую управленческую компетентность, позволяющую менеджеру успешно решать стоящие перед организацией задачи, используя знания из разных областей. Формирование комплексной, многоаспектной управленческой компетентности с необходимостью требует использования междисциплинарного подхода в обучении. Поэтому ключевым ресурсом, позволяющим институту реализовать такой подход и развивать межпредметные связи в образовательных программах, становится социальный капитал преподавателей – их «связанность» сетью научных и академических контактов.

Рисунок 3, визуализирующий сеть научных контактов на уровне кафедр института, наглядно демонстрирует наличие связей между большинством из них. Отсутствуют только связи между кафедрой № 1 и кафедрой № 3, а также между кафедрой № 1 и кафедрой № 5. Отметим, что кафедра № 1 – самая малочисленная в институте (5 человек), поэтому потенциально обладает меньшими возможностями для установления «соавторских» связей.

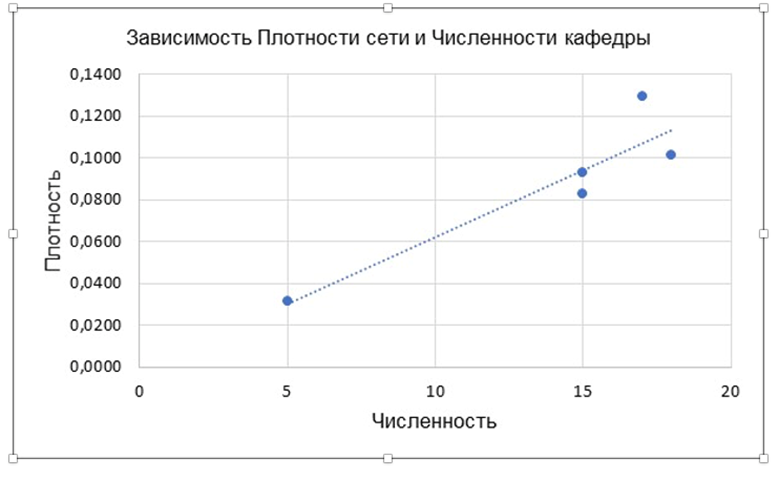

Как можно измерить социальный капитал института, воплощенный в сети контактов между преподавателями? В теории графов применительно к анализу социальных сетей таким показателем служит плотность сети (density) – доля (в %) присутствующих в сети связей от всех возможных связей в этой сети. Так, у сети, в которой все пары вершин связаны ребром, максимальная плотность (100%). В нашем случае показатель плотности сети кафедр института – 67,36% (до максимальной плотности не хватает двух связей). Измеряя плотность сети индивидуальных связей между преподавателями института, получим показатели, на порядок меньшие, поскольку эта сеть состоит из 70 вершин и 100%-ная плотность означала бы, что каждый сотрудник написал работу в соавторстве с каждым из остальных 69 коллег, что весьма маловероятно. Поэтому естественно, что на уровне отдельных преподавателей института сеть контактов имеет более редкую структуру – плотность сети индивидуальных связей между преподавателями института составляет 0,4376%.

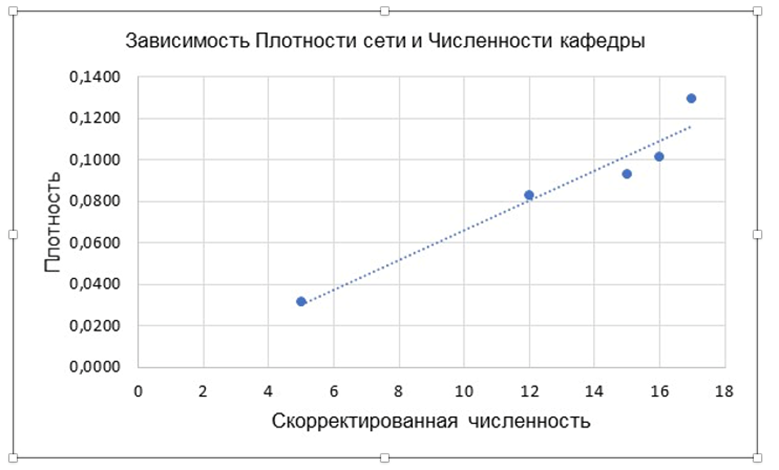

При этом «вклад» каждой кафедры в плотность сети индивидуальных связей между преподавателями института практически пропорционален численности ППС кафедры. Если учесть, что у 5 преподавателей вообще отсутствуют соавторские связи и исключить их из подсчета, то зависимость плотности связей и численности окажется еще ближе к линейной. Плотность больше ожидаемой по линейной модели показывает кафедра № 4, меньше ожидаемой – кафедра № 2 и кафедра № 5.

Таблица 1 Показатели численности кафедры и плотности сети

|

Численность ППС

|

Скорректированная численность*

|

Плотность сети «соавторства»

| |

|

Кафедра

№ 1

|

5

|

5

|

0,0314

|

|

Кафедра

№ 2

|

15

|

15

|

0,0927

|

|

Кафедра

№ 3

|

15

|

12

|

0,0829

|

|

Кафедра

№ 4

|

17

|

17

|

0,1294

|

|

Кафедра

№ 5

|

18

|

16

|

0,1012

|

|

Всего:

|

70

|

65

|

0,4376

|

Источник: составлено авторами на основе Отчета по НИР 18-013-00646 А.

Рисунок 4. Сравнение показателей численности кафедры и плотности сети Источник: составлено авторами.

Рисунок 5. Сравнение показателей скорректированной численности кафедры и плотности сети

Источник: составлено авторами.

Обратимся к визуализации структуры социальной сети «соавторства» преподавателей института и обнаруженным кластерам (рис. 6). Вершины в левой части графа оказываются не связанными напрямую с вершинами в правой части. Эти части образуют в сети как бы две изолированные группы: «кластер 1» и «кластер 2». То есть преподаватели из кластера 1 не имеют написанных в соавторстве с преподавателями из кластера 2 публикаций. Кластер 1 образуют преимущественно преподаватели кафедры № 5, кластер 2 – преподаватели кафедры № 1 и кафедры № 2. Связывают эти две изолированные группы вершины, образующие «кластер 3»: они имеют «соавторские» связи как с вершинами «кластера 1», так и «кластера 2».

Рисунок 6. Сеть «соавторства» преподавателей института, кластеры Источник: составлено авторами.

Безусловно, внутрикафедральные связи «соавторства» – также важный элемент социального капитала вуза, значимо влияющий на эффективность научно-исследовательской работы за счет кооперации узкоспециализированных исследователей. Однако межкафедральные связи развивают качественно иной компонент социального капитала – «готовность включения в междисциплинарные исследовательские коллективы» [1] (Apevalova, Trapitsyn, Trofimova, 2020). Выделенный в сети «соавторства» преподавателей института «кластер 3» демонстрирует именно такой тип социального капитала – потенциал междисциплинарных связей.

Согласно делению Патнэмом социального капитала на «сплачивающий группу» (bonding social capital) и «наводящий мосты» (bridging social capital) [30] (Putnam, 2001), социальный капитал кластеров 1 и 2 относится к первому типу, а кластера 3 – ко второму. Капитал, характерный для кластеров 1 и 2, формирует такие связи и отношения, которые приносят выгоду преподавателям, принадлежащим исключительно к данным кластерам. Для него характерны сильные связи и особые нормы взаимообмена. Социальный капитал кластера 3 объединяет взаимодействия, которые выгодны институту и вузу в целом, он соединяет участников разных сетей, вовлекая их в сферу взаимного обмена. Для него характерны слабые, но более разнообразные связи, позволяющие максимально расширить научное сообщество.

Качественное различие связей соавторства внутри одной кафедры и между разными кафедрами действительно целесообразно интерпретировать во введенных в научный оборот Марком Грановеттером понятиях о сильных и слабых связях. По мнению автора, именно слабые связи «совершенно необходимы для расширения возможностей взаимодействия пользователей и для их взаимодействия с сообществом, тогда как в результате сильных связей образуется локальная связь» [24] (Granovetter Mark, 1973). Поэтому, исследуя качественные характеристики социального капитала, необходимо учесть «силу слабых связей», поскольку они выступают важнейшим ресурсом повышения эффективности использования социального капитала.

Внутрикафедральные связи между преподавателями (сильные связи) характеризуются относительно большей частотой и длительностью контактов, чем связи между преподавателями разных кафедр (слабые связи). Научное взаимодействие с преподавателем другой кафедры (факультета, вуза) не только увеличивает индивидуальный социальный капитал, но и формирует сеть сотрудничества между подразделениями и организациями, облегчая тем самым обмен информацией и идеями внутри профессионального сообщества через активизацию встреч и обсуждений.

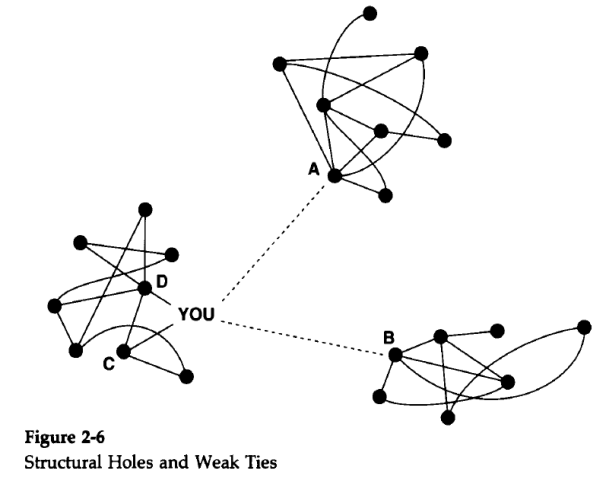

Идею о силе слабых связей развивает Рональд Берт в своей теории «структурных дыр» [22] (Burt Ronald, 1992). Как признается сам автор концепции, по сути, «структурные дыры» и «слабые связи» Грановеттера описывают одно и то же явление. Так, рисунок 7 иллюстрирует пример того, как структурные дыры и слабые связи характеризуют ценность информационного взаимодействия.

Рисунок 7. «Структурные дыры» и «слабые связи»

Источник: Burt Ronald S. Structural Holes: The Social Structure of Competition. – Cambridge: Harvard University Press,1992).

На рисунке 7 преподаватель (Вы) находится в самой информационно выгодной позиции, за ним следуют позиции А и В. У этого преподавателя наибольший объем структурных дыр между контактами, в отличие от позиций А и В, где структурных дыр меньше. Однако, по мнению Берта, основание, причина информационных выгод заключена не в наличии слабых связей, а именно в наличии структурных дыр. При этом слабые связи коррелируют с информационной выгодой позиции, но не обусловливают ее.

В визуализированной структуре социальной сети «соавторства» преподавателей института (рис. 6) «кластер 3» находится в информационно наиболее выгодной позиции, поскольку он связывает две информационно изолированные группы вершин – «кластер 1» и «кластер 2».

Заключение

1. Социальный капитал является значимым ресурсом, обеспечивающим высокий уровень эффективности вуза, его структурного подразделения и отдельного преподавателя. Исследование показало, что результативность образовательной и научной деятельности на индивидуальном и групповом уровнях напрямую зависит от величины социального капитала.

2. Величина и потенциал задействования социального капитала в значительной мере определяется степенью доверия сотрудников руководству и коллегам, единством ценностных систем и норм поведения руководителей и ППС, структурой и интенсивностью контактов между ними.

3. Исследование влияния социального капитала на эффективность вузов требует анализа достаточно большого количества факторов, что обуславливает необходимость разработки специальных математических моделей, базирующихся на рандомизированных алгоритмах и статистиках.

4. Структура социального капитала вуза, его структурного подразделения и отдельного преподавателя весьма неоднородна и многообразна, помимо внутренних взаимодействий, непосредственно влияющих на результаты образовательной и научной деятельности, преподаватели включены в различные внешние сети и группы, выступая элементом социального капитала внешних субъектов: выпускников, работодателей, экспертных сообществ, других заинтересованных лиц, значимо влияя на эффективность их деятельности.

5. Исследование выявило общую тенденцию снижения степени доверия по уровням организационной иерархии от руководства кафедры к руководству вуза. При этом наиболее сильное негативное влияние на групповую эффективность оказывает низкий индекс доверия руководству кафедры.

6. Научный и практический интерес представляет исследование сети научных связей преподавателей как элемента социального капитала вуза. Такое исследование может быть проведено, в частности, на основе анализа совместных публикаций преподавателей. Для проведения подобного анализа целесообразно использовать методы теории графов, базирующиеся на алгоритме визуализации и позволяющие наглядно представить структуру сети «соавторства».

7. Исследование научных контактов преподавателей структурного подразделения вуза (микроуровень социальных взаимодействий) позволяет сделать определенные выводы и выявить тенденции, описывающие характер взаимосвязей и отношений научно-педагогических работников в целом (макроуровень социальной системы).

8. Измеряя интенсивность научного взаимодействия (плотность сети), можно выявить группы (кластеры) преподавателей, формирующие социальный капитал закрытого и открытого типа. Социальный капитал открытого типа, хоть и базируеся на слабых связях, создает большую ценность информационного взаимодействия и выступает важнейшим ресурсом повышения эффективности деятельности на индивидуальном и групповом уровнях (уровне отдельного преподавателя, кафедры, факультета, вуза, системы высшего образования).

References:

Apevalova Z.V., Trapitsyn S.Yu., Trofimova I.B. (2020). Napravleniya i sposoby konvertatsii sotsialnogo kapitala v pokazateli effektivnosti deyatelnosti universiteta [Directions and methods of the social capital’s conversion into the indicators of university activity efficiency]. Saint-Petersburg Economic Journal. (1). 28-36. (in Russian). doi: 10.25631/PEJ.2020.1.28.36.

Becker G.S. (1964). Human Capital New York.

Biancani S., McFarland D.A. (2013). Social networks research in higher education Educational studies. Moscow. (4). 85-126. doi: 10.17323/1814-9545-2013-4-85-126.

Bourdieu P. (1998). The Forms of Capital New York: Greenwood Press.

Burt Ronald S. (1992). Structural Holes: The Social Structure of Competition Cambridge: Harvard University Press.

Burt Ronald S. (1997). The Contingent Value of Social Capital Administrative Science Quarterly. 42 (2). 339-365. doi: 10.2307/2393923.

Chetverikova N.A., Kolmykova M.A. (2020). Teoretiko-metodologicheskie osnovy issledovaniya sotsialnogo kapitala kak sotsialno-ekonomicheskoy kategorii [Theoretical and methodological basis of studying social capital as a social and economic category]. Bulletin of the Samara Municipal Management Institute. (4). 90-98. (in Russian).

Coleman James S. (1988). Social Capital in the Creation of Human Capital The American Journal of Sociology. 94 S95-S120.

Demkiv O. (2004). Sotsialnyy kapital: teoreticheskie osnovaniya issledovaniya i operatsionalnye parametry [Social capital: theoretical foundations of research and operational parameters]. Sociology: Theory, methods, marketing. (4). 99-111. (in Russian).

Deryugin P.P., Miletskiy V.P., Bannova O.S., Kamyshina E.A. (2022). Sotsialnyy kapital v epokhu krizisov: sistemnye osnovaniya setevyh izmereniy [Social capital in the age of crises: systemic foundations of network measurements]. Informatsiya–Kommunikatsiya–Obschestvo. 1 88-92. (in Russian).

Flap H.D. (1994). No Man Is An Island: The Research Program of a Social Capital Theory

Fukuyama F. (2000). Social Capital and Civil Society. IMF Working Paper WP/00/74 Washington DC: International Monetary Fund.

Gradoselskaya G.V. (2004). Setevye izmereniya v sotsiologii [Network measurements in sociology] M.: Izdatelskiĭ dom «Novyĭ uchebnik». (in Russian).

Granovetter Mark S. (1973). The Strength of Weak Ties American Journal of Sociology. 78 (6). 1360-1380. doi: 10.1086/225469.

Igumnov O.A. (2022). Sotsialnyy kapital kak sotsialnyy resurs upravleniya rossiyskikh organizatsiy v usloviyakh izmenyayushcheysya upravlencheskoy sredy [Social capital as russian organizations social management resource in a changing management environment]. Sociology. (3). 179-188. (in Russian). doi: 10.24412/1812-9226-2022-3-179-188.

Kamada Tomihisa, Kawai Satoru (1989). An algorithm for drawing general undirected graphs Information Processing Letters. 31 (1). 7-15. doi: 10.1016/0020-0190(89)90102-6.

Kolpina L.V., Reutov N.N., Shapovalov S.M. (2015). Empiricheskiy analiz sotsialnogo kapitala rabotnikov VUZa [Empirical analysis of the social capital of university employees]. Bulletin of BSTU named after V.G. Shukhov. (1). 239-244. (in Russian).

Kozyreva P.M. (2009). Mezhlichnostnoe doverie v protsesse formirovaniya sotsialnogo kapitala [Interpersonal trust in the process of forming social capital]. Sociological Studies (Sotsiologicheskie Issledovaniia). (1). 43-54. (in Russian).

Lastovkina D.A. (2021). Sotsialnye seti v strukture sotsialnogo kapitala: teoriya i praktika issledovaniya [Social networks in the structure of social capital: theory and practice of research]. Scientific thought. 18 (4-1(42)). 99-108. (in Russian).

Loginov V.I. (2010). Sotsialnyy kapital organizatsii: diagnostika i upravlenie [Social capital of the organization: diagnostics and management] Tver. (in Russian).

Melnikov R.M. (2022). Otsenka otdachi ot sotsialnogo kapitala v rossiyskikh usloviyakh [Estimating the return on social capital in Russian conditions]. Economic analysis: theory and practice. 21 (5(524)). 827-851. (in Russian). doi: 10.24891/ea.21.5.827.

Nahapiet J., Ghoshal S. (1998). Social capital, intellectual capital, and the organizational advantage Academy of Management Review. 23 (2). 242-266.

Popov Yu.A. (2022). Osnovnye podkhody, spetsifika i problemy issledovaniya kontseptsii sotsialnogo kapitala [The main approaches, specifics and problems of the study of the concept of social capital]. Dnevnik nauki. (3(63)). (in Russian).

Portes A. (1998). Social Capital: Its Origins and Application in Modern Sociology Annual Review of Sociology. 24 1-24. doi: 10.1146/annurev.soc.24.1.1.

Putnam R.D. (2001). Social capital: measurement and consequences Canadian Journal of Policy Research. 2 (1). 41-51.

Radaev V.V. (2002). Ponyatie kapitala, formy kapitalov i ikh konvertatsiya [The concept of capital, forms of capital and their conversion]. Economic sociology. 3 (4). 20-32. (in Russian).

Shafeeva E.I. (2021). Resursy sotsialnogo kapitala [Social capital resources]. Mirovaya nauka. (7(52)). 147-150. (in Russian).

Sushko V.A. (2021). Rol sotsialnogo kapitala lichnosti v formirovanii kachestva zhizni [The role of personal social capital in shaping the quality of life]. Sotsiodinamika. (4). 82-93. (in Russian). doi: 10.25136/2409-7144.2021.4.32515.

Titov V.N. (2021). Sotsialnyy kapital organizatsii v usloviyakh narastayushchikh sotsialno-ekonomicheskikh riskov (obzor literatury) [The social capital of organization in conditions of increasing social economic risks: a publications review]. Problemy sotsialnoy gigieny, zdravookhraneniya i istorii meditsiny. 29 (6). 1451-1458. (in Russian). doi: 10.32687/0869-866X-2021-29-6-1451-1458.

Zharova M.V., Syachina T.Yu. (2020). Sotsialnyy kapital kak dvizhushchiy faktor ekonomicheskogo razvitiya i kachestva zhizni [Social capital as a driving factor of economic development and quality of life] Saint Petersburg: Rossiyskiy gosudarstvennyy pedagogicheskiy universitet im. A. I. Gertsena. (in Russian).

Страница обновлена: 02.04.2025 в 10:15:50

Russia

Russia