Managing talented Russian youth professional orientation

Litvinyuk A.A.1![]() , Gontar E.A.1

, Gontar E.A.1

1 Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, Russia

Download PDF | Downloads: 15 | Citations: 6

Journal paper

Leadership and Management (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 9, Number 1 (January-March 2022)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=48122441

Cited: 6 by 07.12.2023

Abstract:

The results of scientific research related to the problems of rejuvenation of human resources in creative activity on the basis of purposeful management of talented Russian youth professional orientation are presented. The scope and content of such concepts as creativity and youth are revealed. The outlines of the diagnostic system for finding talented youth in the student environment are suggested. Recommendations on the choice of effective tools for assessing the attributive qualities of individuals for whom the definitions creative and creative are applicable are given. It is noted that creative Russian youth avoid employment in the academic labour market due to the social lack of prestige of such kind of employment in modern Russia. Conceptual proposals to motivate talented young professionals to work in creative fields of activity are being made, otherwise the rejuvenation of human resources will not lead to the development of the country's human resources potential, but only to a decrease in the average age of those employed in science and higher education.

Keywords: creativity, creative activities, professional orientation, higher school, science, young professionals

JEL-classification: I23, J24, O15

ВВЕДЕНИЕ

Проблема профессиональной ориентации талантливой молодежи в России становится на настоящем этапе ее развития особенно актуальной в связи с быстрой сменой профессий, отмиранием одних специальностей и появлением других функционалов. Эти процессы сопровождаются существенными изменениями содержания профессиональных навыков и изменением требований работодателей к личностным качествам работников. Особое место в этих процессах занимает молодежь, ибо у нее еще неполностью сформировались профессиональные навыки и она находится в состоянии неопределенности, так как достаточно трудно понять, надо ли их углублять и развивать, или целесообразнее их диверсифицировать. В контексте данной статьи мы традиционно понимаем под термином «молодежь» часть населения в возрасте от 14 до 35 лет включительно [1, с. 44–46] (Litvinyuk, Kleshchevskiy, Kuzub, Lednyova, 2019, р. 44–46). В данную категорию попадают школьники, студенты и молодые специалисты.

В условиях пандемии Covid-19 резко увеличилась доля дистанционного обучения, ускорились процессы цифровизации экономики и рынка труда, повысилась вариативность путей профессионального обучения и личностного развития человека. В настоящее время нельзя уже выбрать профессию и совершенствоваться в ней всю трудовую жизнь. Как правило, это не обеспечивает индивидууму успешного варианта развития его карьерной траектории. В связи с этим очень большую актуальность приобретает вопрос эффективной профессиональной ориентации любого индивидуума.

На необходимость превентивной профессиональной ориентации указывает и Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) основного общего образования, где указано, что даже «школьники должны ориентироваться в мире профессий, понимать значение профессиональной деятельности в интересах устойчивого развития общества и природы» [2]. К большому сожалению, в Российской Федерации до сих пор отсутствует единая стратегия в области профессиональной ориентации молодежи, что не позволяет проводить мониторинг эффективности различных вариантов этого механизма развития человеческих ресурсов.

Основная нагрузка по профессиональной ориентации молодежи в настоящее время ложится на учителей и психологов. Чаще всего при этом используются такие варианты профессионального тестирования, в рамках которых используются давно уже устаревший инструментарий, который не отражает современные реалии рынка труда и не учитывает специфические особенности современной молодежи, ее финансовые возможности, другие личностные ценности и ряд других факторов, которые в совокупности оказывают синергетическое влияние на выбор эффективной карьерной стратегии. Классные часы, экскурсии на предприятия в средней школе носят «разовый» характер и не позволяют новому поколению сформировать комплексное представление о «мире профессий».

Если обратиться к зарубежному опыту, то там система профессиональной ориентации носит более системный характер.

Например, в Соединенном Королевстве практическую работу по профориентации осуществляют специально обученные сотрудники Службы профессиональной карьеры (Careers advisory service). По окончании школы для каждого учащегося создается персональное досье, которое служит информационной базой для формирования обоснованных рекомендаций по его профессиональному развитию. Иными словами, выпускнику школы формируют пакет функционалов, который по своему содержанию соответствует его личностным характеристикам и индивидуальным достижениям.

Большое внимание уделяется снижению уровня инфантильности представителей молодого поколения при принятии решения о смене профессии. С ними проводятся диалоговые консультации, применяются имитационные программы и пробная трудовая практика, что позволяет «развить интересы и склонности, приобрести предпринимательские навыки, научиться полагаться на себя, проявлять инициативу и нести личную ответственность за принятое решение в жизненных и трудовых ситуациях» [3] (Gripshun, 2005).

В нашей стране начало деятельности по профессиональной профориентации было положено еще во времена Российской Империи, где, с одной стороны, создавались службы по «приисканию работы», аналог современной службы занятости населения, с другой стороны – выпускались справочные пособия по выбору университета и профессии. Проводились и индивидуальные консультации для всех желающих на тему эффективных вариантов их будущей профессиональной карьеры.

В Советском Союзе развитие профориентации населения проходило уже более активно и имело свои теоретические и идеологические основания. Условно в этой работе можно выделить два этапа: с конца 1920-х до 1936 года; и с середины 1950-х до конца 1990-х годов [4] (Minina, Pavlenko, Kiryushina, Yakubovskaya, 2021).

Первый этап был связан с популярным в то время научным направлением «Педология», а профориентация основывалась большей частью на «просветительской работе» среди населения (лекции представителей разных профессий, беседы, экскурсии на рабочие места) и использовании тестов для выявления структуры личных интересов и склонностей молодых людей [1]. Но поскольку педология как научная школа всегда выступала за индивидуализацию обучения, это противоречило общему курсу страны на унификацию любого рода деятельности. Данный момент актуализировал идеологический запрет данного направления формирования кадрового потенциала страны.

После смерти И.В. Сталина проблематика профессиональной ориентации вновь набирает популярность в научной среде. Это было связано с быстрым развитием педагогики, а также детской и подростковой психологии. Основная парадигма этого периода состояла в определении неизменных черт личности человека и подборе на этой основе профессии, где он будет наиболее продуктивен.

Главным идеологом профориентации на рассматриваемом временном этапе являлся Е.А. Климов, идея которого была в том, что индивидуальные различия в склонностях людей обусловлены строением нервной системы и являются постоянными и инвариантными характеристиками человека [6] (Klimov, 2014).

Е.А. Климов разработал дифференциально-диагностический опросник, учитывающий характер, интересы и мировоззрение советского человека.

В связи с развалом Советского Союза система профориентации была практически разрушена, но отчасти она возродилась через коммерческие структуры, оперирующие на рынке образовательных услуг.

В конце 1990-х открылся «Центр тестирования и развития» при Московском государственном университете им М.В. Ломоносова (МГУ), успешное проводивший платные консультации населения по выбору будущей профессии.

В настоящее время в Российской Федерации начата реализация целого ряда федеральных проектов по профессиональной ориентации молодежи под руководством Агентства стратегических инициатив и Министерства просвещения Российской Федерации.

Например, были созданы высокотехнологичные технопарки для молодежи «Кванториум» (89 детских технопарков «Кванториум» функционируют в 62 регионах страны) и проект «Билет в будущее», в котором задействованы более 450 000 учащихся средних школ со всей страны. [2]

Что же касается студентов и выпускников высших учебных заведений, то для этой категории молодежи услуги по профессиональной ориентации оказываются спорадически и не на регулярной основе, хотя именно в их возрасте уже меньше прав на совершение карьерной ошибки.

Целью данной статьи является разработка алгоритма предпочтительной профессии для студентов, которым необходимо сделать выбор достаточно узкого профиля обучения и построить трек своего карьерного развития, а также для молодых специалистов в случае необходимости смены содержания своей профессиональной деятельности. Основное внимание при этом будет уделено талантливым представителям российской молодежи, которые способны быстро осваивать инновационные профессиональные компетенции и креативно использовать их в своей трудовой деятельности.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:

Ø определить критерии и возрастные параметры талантливой молодежи;

Ø создать контуры концепции диагностики их профессиональных способностей;

Ø разработать предложения по использованию контуров концепции диагностики в практической деятельности высших учебных заведений Российской Федерации.

Рассмотрим, в рамках каких критериальных параметров можно оперировать понятием «талантливая молодежь». Но прежде всего мы должны определить содержание и объем этого понятия.

Существует огромное множество теорий, объясняющих такие феномены, как талант и креативность [8] (Ivanova, Kuzub, Ledneva et al., 2020). На наш взгляд, если рассматривать только современные научные концепции, следует в первую очередь выделить так называемую инвестиционную теорию креативности Р. Стернберга [9] (Sternberg, 2012). Согласно его модели, для творчества необходимо обязательное наличие шести взаимосвязанных между собой компонентов: интеллект; знания, креативный стиль мышления; определенные параметры личности; специфическая структура мотивации и благоприятная окружающая среда.

Применительно к HR-менеджменту Р. Стернберг объяснял «инвестиционность» своей модели тем, что творческая личность как удачливый инвестор занимается созданием и развитием неизвестных и пока не признанных идей, ценность которых изначально может быть очень низка и непонятна окружающим [9] (Sternberg, 2012).

Задача «творческой личности» состоит, прежде всего, в том, чтобы верно оценить скрытый потенциал развиваемой идеи и потенциальный спрос на нее со стороны субъектов рынка.

В своих исследованиях Р. Стернберг выделяет три типа интеллектуального поведения: адаптацию; выбор внешней среды; преобразование внешней среды. Именно последний компонент он отождествлял с творчеством.

Среди тесно взаимосвязанных между собой факторов, влияющих на творчество, специалист выделял такие, как: интеллектуальные способности, знания, стиль мышления, индивидуальные личностные черты, мотивация и соответствующая внешней (творческая) среда.

Отмечая вклад Р. Стернберга в эволюцию представлений о таланте, творчестве, креативности и одаренности, следует, прежде всего, отметить доказательство самодостаточности креативности как структурного элемента одаренности человека [9] (Sternberg, 2012).

По нашему мнению, которое полностью совпадает с концептуальными положениями «инвестиционной теории», талантливый специалист – это в первую очередь индивидуум, способный к креативной деятельности. А креативная деятельность может быть сведена к умению и желанию человека выходить за грани и рамки традиционных представлений, правил и шаблонов. Это дает ему потенциальную возможность генерировать новые уникальные идеи, нестандартные методы, формы интерпретации и т.п.

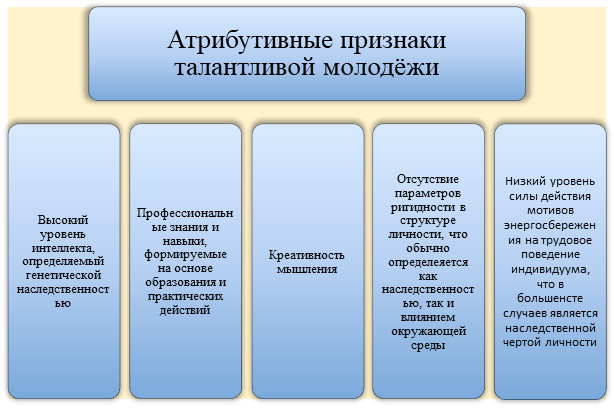

Структурные компоненты,

формирующие атрибуты талантливой молодежи, приведены нами ниже на рисунке 1.

Структурные компоненты,

формирующие атрибуты талантливой молодежи, приведены нами ниже на рисунке 1.

Рисунок 1. Состав атрибутивных признаков талантливой молодежи

Источник: составлено авторами по материалам работ [1, 8, 9] (Litvinyuk, Kleshchevskiy, Kuzub, Lednyova, 2019; Ivanova, Kuzub, Ledneva et al., 2020; Sternberg, 2012).

Рассмотрим теперь возрастные параметры талантливых индивидуумов, позволяющие отнести их к категории молодежи. Традиционно в научной литературе к ним принято относить индивидуумов с паспортным возрастом от 16 до 30 лет [1, с. 45–46] (Litvinyuk, Kleshchevskiy, Kuzub, Lednyova, 2019, р. 45–46). Безусловно, что эти характеристики целесообразнее было бы связывать с психологическим возрастом человека, но достаточно точных методик его определения в современной науке до сих не разработали [10, 111–112] [3] (Litvinyuk et al., 2021, р. 111–112).

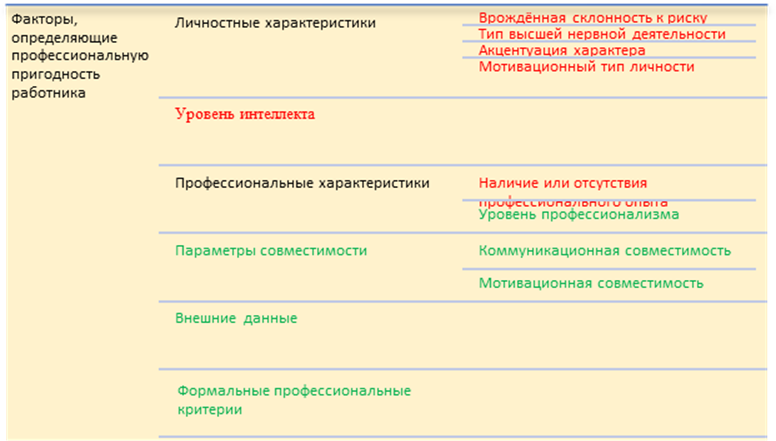

Рассмотрим основные контуры концепции диагностики профессиональной пригодности молодых специалистов к выполнению творческой (креативной) деятельности. Традиционно в качестве целевых признаков профессиональной пригодности принято выделять следующие группы факторов (рис. 2).

Рисунок 2. Декомпозиция целевых признаков профессиональной пригодности

Источник: составлено авторами по материалам работ [1, 8, 10] (Litvinyuk, Kleshchevskiy, Kuzub, Lednyova, 2019; Ivanova, Kuzub, Ledneva et al., 2020; Litvinyuk et al., 2021).

Поскольку иерархическая структура, приведенная на рисунке 2, носит универсальный характер, то, опираясь на данные наших предыдущих исследований, можно выделить в ней элементы, которые практически не будут влиять на качество отбора креативных индивидуумов из общей массы представителей молодежи [11] (Litvinyuk, 2020). Эти элементы на рисунке выделены зеленым цветом. Элементы, уровень развития которых надо обязательно диагностировать для решения поставленной нами проблемы (целевые признаки), выделены на рисунке 2 красным цветом.

По отношению к каждому компоненту, выделенному красным цветом, уже разработаны достаточно точные инструменты для их квалиметрической оценки [10] (Litvinyuk et al., 2021). Критериальные значения оцениваемых параметров приведены ниже (табл. 1).

Таблица 1

Критериальные значения целевых признаков талантливых (креативных) представителей молодежи

|

Наименование

целевых признаков

|

Рекомендуемый

авторами инструмент диагностики (простой, точный и доступный)

|

Критериальные

значение

|

|

Уровень интеллекта

|

Международный тест IQ (URL: https://international-iq-test.com/ru/

|

IQ ≥131

|

|

Врожденная склонность к риску

|

Тест Эллерса [12, с. 383–385]

(Litvinyuk, 2019, р. 383–385)

|

От 16 до 25 условных баллов

|

|

Тип высшей нервной деятельности

|

Тест Люшера и алгоритмы его

ограниченного применения для данного конкретного случая приведены в работе [1,

с. 161–164; 241–244] (Litvinyuk,

Kleshchevskiy, Kuzub, Lednyova, 2019, р. 161–164; 241–244)

|

Присутствие цвета 1, 4,

и 5 в группе явного предпочтения (группа +); отсутствие цветов 2,

3, 6,

7 и 0 в (группе +); отсутствие цвета 5 в группе отвержения (группа -)

|

|

Акцентуация характера

|

Опросник Леонгарда-Шмишека (URL: https://psytests.org/leonhard/sm88.html)

|

Наиболее благоприятны для

творческой и креативной деятельности гипертимная и циклопимая акцентуация. Креативный

тип мышления не присущ индивидуумам с педантичной, тревожно-боязливой

и дистимной акцентуацией [13] (Kolesnichenko,

2008)

|

|

Мотивационный тип личности

|

Тест-система определения структуры

мотивационного комплекса человека [14] (Litvinyuk,

2020)

|

Индивидуумы с отрицательными

значениями показателями силы действия мотивов энергосбережения в условных

баллах (MP)

|

|

Источник:

составлено авторами по материалам работ [1, 8, 12, 13] (Litvinyuk, Kleshchevskiy, Kuzub, Lednyova, 2019; Ivanova,

Kuzub, Ledneva et al., 2020; Litvinyuk, 2019; Kolesnichenko, 2008).

| ||

Все приведенные в таблице инструменты диагностики достаточно просто применять для выявления среди студентов российских вузов талантливых представителей молодежи, способных к креативной деятельности. В свое время они успешно использовались в бывшем Российском государственном торгово-экономическом университете (РГТЭУ) при оценке перспективности возможных кандидатов на поступление в аспирантуру на кафедре управления персоналом. После реорганизации университета путем его присоединения к Российскому экономическому университету им. Г.В. Плеханова отработанные на практике алгоритмы принятия решений оказались невостребованными.

Наиболее сложная для решения проблема, которая всегда возникает при отборе представителей талантливой молодежи для последующей мотивации их трудоустройства в креативные сферы деятельности, – это принципиальное нежелание потенциально талантливых молодых специалистов заниматься научной и иной творческой деятельностью. Причины этого явления достаточно подробно описаны в научной литературе как отечественными, так и зарубежными специалистами. Останавливаться на них в рамках короткой статьи не имеет особого смысла [1, 8, 11, 15–18] (Litvinyuk, Kleshchevskiy, Kuzub, Lednyova, 2019; Ivanova, Kuzub, Ledneva et al., 2020; Litvinyuk, 2020; Chirkovskaya, Pazekova, 2019; Dushina, Nikolaenko, Evsikova, 2016; Milojević, Filippo Radicchi, Walsh, 2018; Dianina, Nikuradze, 2020).

Важным составным элементом решения проблемы правильного профессионального определения представителями талантливой молодежи является формирования единой системы профессиональной ориентации для всех отечественных учебных заведений высшего образования. Контуры этой системы, на наш взгляд, должны иметь примерно следующую конфигурацию (рис. 3). Они состоят из трех последовательных этапов.

Рисунок 3. Алгоритм профессионального определения студентов

Источник: разработано авторами.

Поиск потенциальных талантливых индивидуумов надо начинать уже со студентов второго года обучения. Если эти представители талантливой молодежи будут на достаточно валидном уровне идентифицированы, то с ними надо проводить индивидуальную работу по формированию устойчивой мотивации к построению своей карьерной траектории в рамках креативных сфер трудовой деятельности [19–21] (Kuzub, Litvinyuk, Novikova, 2020; Odegov, Babynina, 2018). Эта деятельность позволит еще подтвердить или опровергнуть ранее полученные диагностические результаты.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты проведенного нами в 2019–2020 годах исследований в рамках выполнения работ по научному проекту (Грант РФФИ) № 19–010–00168\19 дают основания сделать следующие выводы:

ü в креативных сферах трудовой деятельности наблюдается явное снижение уровня творческой активности и инновационности молодого поколения научных работников и преподавателей высшей школы по сравнению с успешными учеными и преподавателями более старшего возраста. Оно вызвано в первую очередь тем, что падение престижа занятости в науке и высшем образовании у современной российской молодежи мотивирует талантливых и креативных выпускников вузов трудоустраиваться либо в коммерческие структуры, либо в учреждения государственного (муниципального) управления;

ü подобная ситуация закономерно приводит к снижению результативности научной деятельности, стагнации качества и востребованности высшего образования, что может явиться одной из основных причин деградации экономической системы страны;

ü для того чтобы привлечь талантливую и креативную молодежь в креативные сферы трудовой деятельности, необходимо, прежде всего, определить, какими характеристиками эти лица должны обладать. В противном случае, создавая связь материальных преференций с возрастом креативных специалистов, мы получим не новый драйвер в развитии кадрового потенциала страны, а просто снижение среднего возраста занятых в этих сферах человеческой деятельности;

ü для устранения этого негативного явления необходимо принимать меры по повышению уровня материального обеспечения персонала организаций науки и высшего образования, повышению социальной престижности профессионального развития в этой сфере трудовой деятельности, гарантиям занятости, снижению уровня бюрократизации в творческих организациях и введению элементов геймификации в трудовой процесс.

[1] Педология – направление в педагогике, ставившее перед собой задачу системно объединить достижения и подходы различных отраслей научных знаний, чаще всего биологии, медицины и психологии, для разработки методик развития детей [5].

[2] Фонд гуманитарных проектов «Билет в будущее» (URL: https://expohistory.ru/. Дата обращения 20.01.2022).

[3] Некоторое исключение представляет японская разработка название которой никогда не транслируют на латиницу или кириллицу. 《精神年齢チェック》URL: https://www.arealme.com/mental/ru// Дата обращения 20.01.2022.

References:

Chirkovskaya E.G., Pazekova G.E. (2019). Organizatsiya raboty s talantami v Rossii: problemy i perspektivy [Organization of work with talents in Russia: problems and prospects]. Pedagogy & Psychology. Theory and practice. (6(26)). 63-68. (in Russian).

Dianina E.V., Nikuradze O.I. (2020). Imidzh uchyonogo v Rossii i za rubezhom v predstavleniyakh studencheskoy molodyozhi [Image of a scientist in Russia and abroad in the views of students]. Labor and social relations. (2). 98-111. (in Russian). doi: 10.20410/2073–7815–2020-31-2-98-111.

Dushina S.A., Nikolaenko G.A., Evsikova E.V. (2016). Vremya rabotat v Rossii? Molodye uchyonye v usloviya institutsionalnyh izmeneniy [Time to work in Russia? Young scientists in terms of institutional changes]. Sotsiologiya nauki i tekhnologiy. 7 (3). 29-50. (in Russian).

Gripshun S.S. (2005). Organizatsiya proforientatsii shkolnikov v Velikobritanii [Organization of vocational guidance for schoolchildren in the UK]. Pedagogika. (7). 100-105. (in Russian).

Ivanova E.G., Kuzub E.V, Ledneva S.A. i dr. (2020). Problemy privlecheniya talantlivoy molodyozhi v sferu nauki, vysokikh tekhnologiy i vysshego obrazovaniya [Problems of attracting talented young people to the field of science, high technology and higher education] M.: Pervoe ekonomicheskoe izdatelstvo. (in Russian).

Klimov E.A. (2014). Psikhologiya professionalnogo samoopredeleniya [Psychology of professional self-determination] M.: Izdatelskiy tsentr «Akademiya». (in Russian).

Kolesnichenko V.O. (2008). Rol aktsentuatsii kharaktera v samorealizatsii kreativa [The role of character accentuation in the self-realization of creativity]. Vestnik Moskovskogo universiteta MVD Rossii. (8). 52-58. (in Russian).

Kuzub E.V., Litvinyuk A.A., Novikova E.V. (2020). Problemy otbora talantlivyh molodyh spetsialistov i motivatsii ikh trudoustroystva v sfere nauki, vysokikh tekhnologiy i vysshego obrazovaniya [Problems of selection of talented young specialists and motivation of their employment in the scope of science, high technologies and higher education] Competitiveness and development of socio-economic systems. 280-281(285). (in Russian).

Litvinyuk A.A. (2019). Organizatsionnoe povedenie [Organizational behavior] M.: Yurayt. (in Russian).

Litvinyuk A.A. (2020). O kreativnosti molodyh spetsialistov v sfere nauki i vysshego obrazovaniya [On the creativity of young professionals in science and higher education]. Russian Journal of Labor Economics. 7 (9). 833-848. (in Russian). doi: 10.18334/et.7.9.110857 .

Litvinyuk A.A. (2020). Sovershenstvovanie kadrovogo potentsiala v nauke i vysshem obrazovanii putyom privlecheniya molodyh talantlivyh spetsialistov: problemy i resheniya [Improving the slate of internal talent in science and higher education by attracting young talented specialists: problems and solutions]. Leadership and management. 7 (4). 629-642. (in Russian). doi: 10.18334/lim.7.4.111263.

Litvinyuk A.A. i dr. (2021). Kadrovaya politika i strategii upravleniya personalom [HR policy and HR management strategies] M.: KNORUS. (in Russian).

Litvinyuk A.A., Kleschevskiy Yu.N., Kuzub E.V., Lednyova S.A. (2019). Motivatsiya trudoustroystva molodyozhi v sfere nauki, vysokikh tekhnologiy i vysshego obrazovaniya [Motivation of youth employment in the field of science, high technology and higher education] M.: Kreativnaya ekonomika. (in Russian).

Milojević S., Filippo Radicchi F., Walsh J. (2018). Changing demographics of scientific careers: The rise of the temporary workforce Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. (115(50)). 12616-12623. doi: 10.1073/pnas.1800478115.

Minina E.V., Pavlenko E.S., Kiryushina M.A., Yakubovskaya A.A. (2021). Karernoe konsultirovanie v sovremennom mire: teorii i praktiki v Rossii i za rubezhom [Career counseling in the modern world: theories and practices in Russia and abroad] M.: NIU VShE, Institut obrazovaniya. (in Russian).

Noskova O.G. (2021). Pedologiya i prikladnaya psikhologiya v Rossii pervoy treti XX veka [Pedology and applied psychology in Russia in the first third of the XX century]. Psychological journal. 42 (6). 83-91. (in Russian). doi: 10.31857/S020595920017741-1.

Odegov Yu.G., Babynina L.S. (2018). Neustoychivaya zanyatost kak vozmozhnyy faktor ispolzovaniya trudovogo potentsiala molodezhi Rossii [Precarious employment as a possible factor behind the use of youth labor force potential in Russia]. Monitoring of public opinion: economic and social changes. (4(146)). 386-409. (in Russian). doi: 10.14515/monitoring.2018.4.20 .

Sternberg R.J. (2012). The assessment of creativity: An investment-based approach Creativity Research Journal. 24 (1). 3-12. doi: 10.1080/10400419.2012.652925.

Страница обновлена: 15.04.2025 в 13:57:49

Russia

Russia