Russian and foreign experience of business and science integration: new opportunities and threats in the era of Industry 4.0

Pogrebinskaya E.A.1![]() , Sidorenko V.N.2, Sukhova E.I.2

, Sidorenko V.N.2, Sukhova E.I.2

1 Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова, Russia

2 Московский городской педагогический университет, Russia

Download PDF | Downloads: 33 | Citations: 7

Journal paper

Russian Journal of Innovation Economics (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 11, Number 4 (October-December 2021)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=48125304

Cited: 7 by 07.12.2023

Abstract:

The article is devoted to the study of Russian and foreign experience in integrating science and business in the era of Industry 4.0.

The Russian and foreign experience of cooperation between science and business is analyzed. Attention is focused on the national peculiarities of such cooperation and the expected effects of their implementation. Based on the results of the scientific research, a conclusion was made about the most promising tools for improving the efficiency of science and business integration, taking into account the current challenges and threats of Industry 4.0.

To study the practices and mechanisms of science and business integration, general scientific methods were used. They are as follows: observation, comparison, measurement, analysis and synthesis, the method of logical reasoning. When conducting an analytical study of science and business innovative activity indicators in the Russian Federation, specific scientific methods were used, including static analysis, expert assessments, and graphical method. The validity and reliability of the results obtained is ensured by the correctness and rigor of the logic and scheme of the study.

Scientific and practical studies of Russian and foreign scientists in the field of innovation development, digital economy and public administration were used as the methodological and fundamental basis of the study. The initial digital data for analysis were taken from the open statistical collections of the HSE and Rosstat.

As the scientific research has shown, the main problematic factors of cooperation between science and business are the lack of universities, research institutes and research institutes funding on R&D projects and their independent introduction to the market (43.8%), bureaucracy, traps of taxation and accounting for joint intangible assets (35.5%), low protection of intellectual property rights, and poorly developed patent law (34.5%). The main directions of increasing the efficiency of science and business integration, taking into account the best domestic and foreign practices, were identified. They are as follows: (1) development of the rule-making practice aimed at stimulating the integration of science and small and medium-sized businesses; (2) development of a network of regional and city funds for financing projects for the needs of citizens (innovative crowdfunding); (3) formation of pilot international programs to attract young scientists from world scientific centers; (4) promotion of R&D commercialization in domestic research institutions; (5) inclusion of science and business cooperation programs in industry development strategies; (6) activation of science and business cooperation by involving practitioners in the educational process; (7) formation of a new institute of professional managers to manage universities of the Industry 4.0 generation; (8) developing sustainable network cooperation of research institutions with domestic and foreign businesses; (9) developing endowment funds, including growing culture of sponsorship and patronage.

It was found that ensuring high-quality economic growth and development of Russia in the digital economy is not possible without ensuring productive cooperation between science and business. Taking into account the passage of the point of no return by the world economic system – the advent of the era of Industry 4.0 – the issue of commercially mutually beneficial partnership between science and business becomes a new priority on the agenda of tomorrow.

The obtained results of studying the practice of organizing the integration of science and business in the Russian Federation and abroad in the era of Industry 4.0 can be applied by specialists of state institutions to improve the management processes of reforms in the research field, as well as by business representatives to form business strategies with the research field and the implementation of joint innovative projects.

Keywords: science, business, integration, knowledge commercialization, innovation, joint projects, endowment funds, scientific personnel, patents, competitiveness, digital economy, state regulators, civic initiatives

JEL-classification: O31, M21, I23, I25

Теория без практики мертва, практика без теории слепа. А.В. Суворов

Введение

Вопрос сотрудничества науки и бизнеса имеет исторический характер и сопровождает человечество на протяжении всего его существования, а генезис лежит в полярности мнений: с одной стороны, существует мнение, что наука является теоретической субстанцией и ее реальное сотрудничество с бизнесом практически невозможно, с другой стороны, научно-технический прогресс человечества был бы невозможен без достижений науки и тех представителей интеллектуальной элиты, которые в силу своего стремления к познанию нового и обогащения человечества новыми знаниями совершали открытия и изобретения чего-то нового. Переход человечества на новую ступень эволюции, именуемую Индустрией 4.0, более явно и остро поставил вопрос о необходимости глубокого переосмысления «диалога теоретиков и практиков» и придания ему исключительно конструктивного характера с ориентацией на будущую синергию интеллектуального капитала сторон: именно информация и формирующиеся на ней знания – «новая нефть» человечества, и от того, насколько продуктивным будет опыт интеграции бизнеса и науки, зависит будущее и мировое положение России на карте глобальных центров политических и экономических сил [ 4, 28, 29, 34] (Viktorova, Gorulev, 2018; Ovchinnikova, Topoleva, 2021; Ovchinnikova, 2018; Sidorova, 2019).

А принимая во внимание фактор пандемии COVID-19, который сформировал новый «коронавирусный мир», вопрос переформатирования архитектуры социально-экономической системы отношений потребителей, бизнеса и целых государств резко повышает роль науки в поиске и отладке новых моделей организации экономических цепочек производства и реализации продуктов и услуг и развития новых форм организации труда в условиях новой реальности.

Обзор литературы и исследований

Вопросы преодоления «эффекта Сагана» [42] и формирования продуктивного диалога науки и бизнеса активно изучается как отечественными учеными (Н.И. Иванова, Д.А. Кузнецов, Е. Я. Арапова, С.А. Шашнов, Г.П. Кузина, С.А. Степанова, В.А. Ларионова, А.А. Карасик) и представителями бизнеса (В.С. Мягков (аналитик E&Y), С.А. Левкин (HR-менеджер компании ATRIALtd.), И.В. Дроздов (председатель Правления Фонда «Сколково»), так и зарубежными представителями науки (Р. Нельсон, С. Уинтер., Б.Р. Кларк, Р. Браун, Ц. Масон) и бизнеса (Р. Пинто, технический аналитик MicrosoftEurope, А. Шлютер, председатель Союза фондов для развития науки в Германии, П.-Б. Руфини, председатель фонда научной дипломатии).

В современной научной литературе проблема сотрудничества науки и бизнеса не имеет единого определения, что обусловлено ее зависимостью от множества факторов, как микро- (заинтересованность ученых, университетов, научно-исследовательских центров в сотрудничестве с бизнесом), так и макроуровней (политика государства в отношении популяризации науки в обществе, поощрение и организационно-экономическое стимулирование инициатив сотрудничества бизнеса и науки). Основываясь на обзоре отечественной и зарубежной литературы, был сформирован вывод о рассмотрении сотрудничества науки и бизнеса в трех аспектах:

1. Источник финансирования инновационных проектов и интеллектуального капитала – благодаря сотрудничеству бизнеса и науки последние могут рассчитывать на получение финансовой поддержки инновационных проектов и развитие интеллектуального капитала за счет создания более привлекательных условий для привлечения новых кадров.

2. Механизм формирования совместных инновационно активных предприятий – научно-техническая кооперация бизнеса и науки позволяет коммерциализировать перспективные разработки, повысить практико-ориентированность научных трудов и в целом способствует формированию роста конкурентоспособности национальной экономики.

3. Инструмент защиты национальной интеллектуальной элиты от «утечки мозгов», необоснованной растраты результатов интеллектуальной собственности – продуктивное сотрудничество бизнеса и науки позволяет первому получать передовой технологический опыт и повышать эффективность собственной работы, а для вторых становится стоп-фактором к интеллектуальной эмиграции, а также источником дополнительных доходов [23] (Kekkonen, Sigova, 2016).

На следующем этапе проведем компаративный анализ стратегий формирования механизма сотрудничества науки и бизнеса в Российской Федерации и странах-лидерах по критериям инновационного развития и формирования кооперации теории и практики – США, ЕС, Великобритания, Китай (табл. 1).

Таблица 1

Компаративная характеристика стратегий формирования механизма сотрудничества науки и бизнеса в РФ и за рубежом (США, ЕС, Великобритания, Китай)

|

Критерии сравнения

|

РФ

|

Зарубежная практика (США, ЕС, Великобритания, Китай)

|

|

1.

Источник мотивации к формированию сотрудничества

|

Доминирование

административного рычага в виде государственных программ инновационного

развития национальной экономики: Экономическое развитие и

|

-

в США ключевым источником формирования сотрудничества являются

корпоративные R&D-программы (FAMGA; General Electric; ExxonMobil);

государственные фонды FFRDC, NFS, In-Q-Tel, DARPA [5];

|

Продолжение таблицы 1

|

Критерии сравнения

|

РФ

|

Зарубежная практика (США, ЕС, Великобритания, Китай)

|

|

|

инновационная

экономика (утв.15.04.2014 г. за № 316),

Цифровая экономика (утв. 28.07.2017 г. за № 1632-р), Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности (утв. 15.04.2014 г. № 328) [1] |

-

в ЕС мотивация к сотрудничеству науки и бизнеса лежит преимущественно

через Директивы ЕС (например, Директива (ЕС) № 2019/790 об авторском

праве и смежных правах на едином цифровом рынке), рамочные программы

(Рамочная программа ЕС по исследованиям и инновациям «Горизонт 2020»;

European cooperation in science and technology (COST)) [ 26, 27] (Motovilova,

2019);

- в Великобритании вопрос сотрудничества бизнеса и науки координирует Лондонское королевское общество и Британский Совет; - в КНР значительную роль в организации сотрудничества науки и бизнеса играют государственные программы инновационного развития, формирования инновационной инфраструктуры и привлечения высококвалифицированных кадров (программы «Искра», «Факел», 1000 талантов; Проект 211) [19, 20] |

|

2.

Модель реализации сотрудничества и науки

|

Преобладает

формат крупных фундаментальных научных исследований по заказу государственных

корпораций или отраслевых регуляторов с жестким кругом участников и запретом

на тиражирование научных результатов. Узкий отраслевой срез сотрудничества:

нефтегазовый сектор, ВПК, АПК, металлургия

|

-

в США модель сотрудничества определяется индивидуально сторонами,

общее руководство происходит в рамках программы контрактации с субъектами МСП

или условиями эндаумент-фондов университетов;

- в ЕС координация и определение модели партнерства определяется гибридно: фондом-донором средств и отраслевым регулятором; - в Великобритании при заключении партнерства стороны руководствуются Законом о договорах (правах третьих лиц) и отдельными положениями английского контрактного права; - в Китае активно используется ГЧП-модель, при этом государство может выступать как донором средств, так и исключительным правообладателем на результаты партнерских исследований (например, в сфере ВПК, авиакосмической отрасли) |

|

3.

Источники финансирования

|

Финансирование

определяется моделью сотрудничества и ключевым донором. Наиболее

распространенные формы в РФ:

|

-

в США превалируют средства эндаумент-фондов крупнейших университетов

(средства эндаументов крупнейших десяти вузов США составляют 1% ВВП, или 6,3%

от всех инвестиций в основной капитал страны) и частные [2]

|

|

Критерии сравнения

|

РФ

|

Зарубежная практика (США, ЕС, Великобритания, Китай)

|

|

|

-

федеральный проект 5–100, направленный на повышение публикационной активности

университетов в наукометрических базах Scopus, Web of Science;

- гранты Фонда развития промышленности; - предоставление резидентства в технопарках, бизнес-инкубаторах; - средства эндаумент-фондов при университетах и образовательных консорциумах; - средства государственных венчурных компаний (ГК АО «РВК») |

корпоративные

фонды финансирования R&D-программ;

- в Великобритании превалирует модель региональных маркетплейсов – платформ для всестороннего администрирования кооперации науки и бизнеса (например, high-tech маркетплейс TechNation, включающий 3527 бизнесов и 14 университетов, и научно-исследовательских центров; городские инфраструктурные платформы LondonTech и NorthTech по развитию IT-индустрии – 40 000 IT-предпринимателей, 4000 стартап-проектов в области высоких технологий и 7 НИЦ в 12 городах Великобритании) [12, 37 ]); - в ЕС основное финансирование происходит за счет фондов рамочных программ отраслевого развития (фонды формируются за счет отчислений бизнесов в конкретной отрасли), также активную роль играют именные фонды развития кооперации науки и бизнеса (Фонд им. Фридриха Эберта – финансирование исследований в сфере трудовых отношений, миграции, кросс-культурных связей, Фонд им. Генриха Белля – финансирование R&D проектов в области экологии, энергетики и устойчивого социально-экономического развития, Фонд им. Розы Люксембург – финансирование научных исследований в области экономики, инвестиций) [38–40]; - в Китае финансирование носит смешанный характер и зависит от целей и типа программы развития сотрудничества науки и бизнеса [31] (Pogrebinskaya, Zhen Na, 2021) |

|

4.

Стратегические цели сотрудничества науки и бизнеса

|

-

повышение престижности и привлекательности института науки;

- развитие практико-ориентированного мышления менеджмента в объектах научно-исследовательской инфраструктуры; - коммерциализация знаний и компетенций ученых для интересов бизнеса и экономики; - повышение инвестиционной привлекательности проектов в сфере интеллектуальной собственности |

-

поддержание и сохранение мирового господства в сфере трансферта технологий и

ОИС (США);

- формирование альтернативного центра силы в сфере высоких технологий (ЕС, Великобритания); - формирование нового мирового лидера в сфере высоких технологий и усиление рыночного влияния (Китай) |

Как следует из результатов компаративного анализа стратегий формирования механизма сотрудничества науки и бизнеса в РФ и за рубежом, в первом случае речь идет преимущественно о восстановлении утраченных партнерских связей между наукой и бизнесом после распада СССР и ярко выраженной ориентацией руководства страны на автономность и технологическую независимость от западных стран (политика импортозамещения), особенно с учетом актуальных политико-экономических и военных вызовов и угроз на международной арене.

Во втором случае зарубежная практика достаточно сильно разнится: для США – это инструмент поддержания мирового лидерства и господства на рынке трансферта технологий и торговли лицензиями и патентами, для ЕС и Великобритании – инструмент формирования альтернативного центра силы и снижения зависимости от США, для Китая – реальный шанс построить новый центр мирового сосредоточения новейших технологий, патентов и лицензий, тем самым получив рычаги влияния на мировое торгово-промышленное сотрудничество [8, 43] (Vinslav, 2020; Yakutin, 2019).

Результаты

Изучение результатов опыта интеграции науки и бизнеса в Российской Федерации начинается с анализа динамики количественных показателей участия науки и бизнеса в совместных проектах за 2015–2020 гг. (табл. 2). Как следует из приведенных ниже данных, в РФ отмечается устойчивый рост вовлечения науки в кооперацию с бизнесом, при этом ближе к 2020 г. пропорция меняется в пользу университетов (до 2019 г. превалировали НИИ, НИЦ и иные научно-исследовательские учреждения, отличные от университетов).

Смена локомотива может быть объяснена следующими причинами:

– во-первых, благодаря усилиям по популяризации идеи коммерциализации научных исследований растет число вузов, создающих малые инновационные предприятия и бизнес-инкубаторы на базе собственных учреждений (по данным за 2018 г., их количество составило 91 ед.) [22];

– во-вторых, вузам стали доступны программы доступа к инфраструктуре поддержки научно-исследовательской деятельности (программа 5–100, обеспечивающая финансирование публикаций в наукометрических базах Scopus / Web of Science);

– в-третьих, вузы стали активно вовлекаться в отдельные проекты и мероприятия федеральных программ (например, «Современная цифровая образовательная среда») [36], что позволило им начать использование такого инструмента, как эндаумент-фонды для финансирования инновационных проектов.

Таблица 2

Количественные показатели интеграции науки и бизнеса в РФ за 2015–2020 гг. (оценка) [14–18] (Gorodnikova, Gokhberg, Ditkovskiy, 2017; Gorodnikova, Gokhberg, Ditkovskiy, 2018; Gorodnikova, Gokhberg, Ditkovskiy, 2019; Gorodnikova, Gokhberg, Ditkovskiy, 2020; Gorodnikova, Gokhberg, Ditkovskiy, 2021)

|

Показатели

|

2015 г.

|

2016 г.

|

2017 г.

|

2018 г.

|

2019 г.

|

2020 г. (оценка)

|

|

1.

Удельный вес учреждений и организаций сферы науки и образования,

осуществляющих кооперативные связи с бизнесом, в %.

В том числе: |

|

|

|

|

|

|

|

-

университеты, отраслевые НИИ и НИЦ

|

17,9

|

12,4

|

19,5

|

18,4

|

39,3

|

41,2

|

|

-

иные организации и учреждения, осуществляющие профессиональную

научно-исследовательскую деятельность

|

24,9

|

27,8

|

50,0

|

40,0

|

26,7

|

33,6

|

|

2.

Количество совместных проектов науки и бизнеса, ед.

|

12812

|

12032

|

13944

|

15120

|

22059

|

19746

|

|

3.

Объем финансирования совместных проектов организаций сферы науки и

образования и бизнеса, млн руб.

|

88142,2

|

84649,2

|

99729,6

|

88543,4

|

101957

|

102669

|

Окончание таблицы 2

|

Показатели

|

2015 г.

|

2016 г.

|

2017 г.

|

2018 г.

|

2019 г.

|

2020 г. (оценка)

|

|

4.

Объем произведенной наукоемкой продукции в рамках совместных проектов

организаций сферы науки и образования и бизнеса, млн руб.

|

78962

|

94890

|

161642

|

160854

|

225509

|

230148

|

|

5.

Показатели эффективности кооперативных связей науки и бизнеса:

|

|

|

|

|

|

|

|

-

уровень доходности совместных проектов науки и бизнеса, %

|

7,9

|

12,6

|

14,3

|

18,8

|

16,1

|

17,5

|

|

-

уровень коммерциализации (успешности) разработанных продуктов и технологий в

рамках совместных проектов науки и бизнеса, в % от общего объема

инновационной продукции

|

17,4

|

20,2

|

25,7

|

32,2

|

37,5

|

38,6

|

|

-

экономическая продуктивность совместных проектов науки и бизнеса, к-т (стр.4

/ стр.3)

|

0,90

|

1,12

|

1,62

|

1,82

|

2,21

|

2,24

|

|

-

уровень патентной активности совместных проектов науки и бизнеса, в % от

общего количества патентов

|

4,2

|

5,1

|

7,9

|

8,3

|

6,9

|

7,4

|

В абсолютном измерении также отмечается устойчивый рост количества проектов интеграции науки и бизнеса и объема финансирования таких совместных инициатив, при этом важно отметить, что уровень коммерциализации (успешности) разработанных продуктов и технологий в рамках совместных проектов науки и бизнеса за 2015–2019 гг. увеличился с 17,4% до 37,5% и в 2020 г. оценочно составит 38,6 %, показатель продуктивности совместных проектов науки и бизнеса также вырос за анализируемый период с 0,9 до 2,2.

Наименьшую положительную динамику показал индикатор патентной активности совместных проектов науки и бизнеса: за 2015–2019 гг. он увеличился с 4,2% до 6,9%, что обусловлено ориентацией совместных проектов на решение конкретных бизнес-задач и гораздо реже – на придание полученным результатам правовой защиты в форме лицензий или патентов.

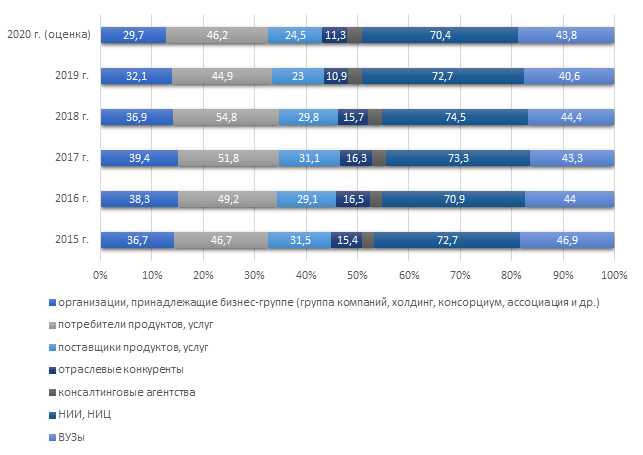

На следующем этапе рассмотрим структуру основных представителей бизнеса, участвующих в интеграции научно-исследовательской сферы в совместных проектах, что позволит оценить нам уровень зрелости процессов интеграции сторон и глубину таких связей (рис. 1). Так как совместные проекты включают, как правило, более одного участника, сумма по годам не тождественна 100%.

Рисунок 1. Основные бизнес-участники совместных проектов с научно-исследовательской сферой в 2015–2020 г. (оценка), в %

Источник: составлено авторами с использованием [3, 9, 14–18, 43] (Bezuevskaya, Kosenok, 2019; Vasilenko, Kostenko, Nazaretyan, 2017; Gorodnikova, Gokhberg, Ditkovskiy, 2017; Gorodnikova, Gokhberg, Ditkovskiy, 2018; Gorodnikova, Gokhberg, Ditkovskiy, 2019; Gorodnikova, Gokhberg, Ditkovskiy, 2020; Gorodnikova, Gokhberg, Ditkovskiy, 2021; Yakutin, 2019).

Как следует из приведенного графика, основными участниками процессов интеграции в части бизнеса выступили потребители продуктов и услуг – в среднем на эту группу пришлось 48,9% всех совместных проектов, на втором месте среди бизнеса – организации, принадлежащие бизнес-группе (группа компаний, холдинг, консорциум, ассоциация и др.) – 35,5%. Вместе с тем доминирующая роль остается за участием в совместных исследованиях с другими НИИ, НИЦ, вузами – на их долю приходится 72,4% и 43,8% всех исследований соответственно, то есть наука по-прежнему работает достаточно анклавно, замкнуто внутри самой себя.

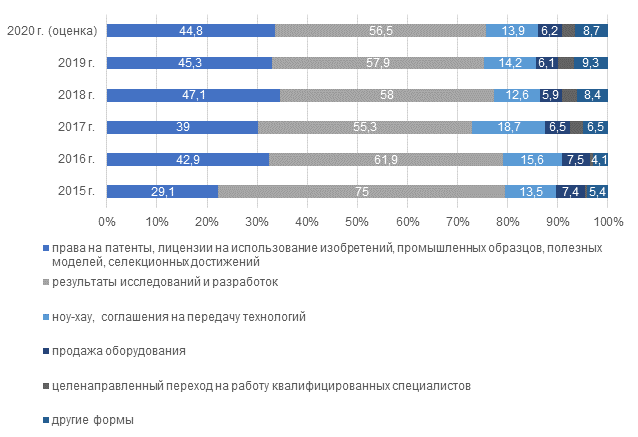

На следующем этапе рассмотрим структуру продуктов, полученных в результате реализации совместных проектов науки и бизнеса, что позволит нам оценить степень вовлеченности академических кругов в решение практических задач бизнеса (рис. 2).

Рисунок 2. Структура продуктов, полученных в результате реализации совместных проектов науки и бизнеса в 2015–2020 гг. (оценка), в %

Источник: составлено авторами с использованием [14–18]; 24, 41] (Gorodnikova, Gokhberg, Ditkovskiy, 2017; Gorodnikova, Gokhberg, Ditkovskiy, 2018; Gorodnikova, Gokhberg, Ditkovskiy, 2019; Gorodnikova, Gokhberg, Ditkovskiy, 2020; Gorodnikova, Gokhberg, Ditkovskiy, 2021; Macfarlane, 2017; Huotary, Keranen, Suorsa, 2020).

Как следует из приведенного выше графика, основными продуктами совместных проектов науки и бизнеса являются: права на патенты, лицензии на использование изобретений, промышленных образцов, полезных моделей, селекционных достижений – 41,4% (среднее значение), результаты исследований и разработок – 60,8%, ноу-хау, соглашения на передачу технологий – 14,8%.

Важно отметить, что благодаря государственным инструментам популяризации науки и повышения практико-ориентированности вузов, например, финансовая поддержка через Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере; комплексная система поддержки кооперации науки и бизнеса «Программа популяризации научной, научно-технической и инновационной деятельности на 2017–2024 гг.»; «Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации», происходит активизация академических кругов в сторону взаимодействия с бизнесом [21].

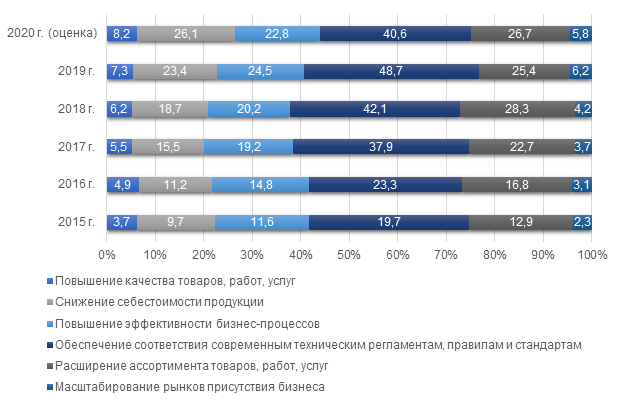

На следующем этапе рассмотрим направление приложения результатов совместных проектов российской науки и бизнеса с позиции влияния на его финансово-хозяйственные показатели (рисунок 3, присутствует множественный ответ).

Как следует из приведенного ниже графика, основной вклад совместных проектов науки и бизнеса приходится на обеспечение соответствия современным техническим регламентам, правилам и стандартам – 35,4% (среднее значение за 2015–2020 гг.), расширение ассортимента товаров, работ, услуг – 22,1%, повышение эффективности бизнес-процессов – 18,9%, снижение себестоимости продукции – 17,4%.

В данном аспекте следует отметить, что участие науки в расширении продуктовой линейки преимущественно происходило на государственных предприятиях, например, в военно-промышленном комплексе, нефтегазовой сфере, когда холдинги заказывали конкретные научные исследования.

Рисунок 3. Структура приложения результатов совместных проектов российской науки и бизнеса в 2015–2020 гг., в %

Источник: составлено авторами [14–18] (Gorodnikova, Gokhberg, Ditkovskiy, 2017; Gorodnikova, Gokhberg, Ditkovskiy, 2018; Gorodnikova, Gokhberg, Ditkovskiy, 2019; Gorodnikova, Gokhberg, Ditkovskiy, 2020; Gorodnikova, Gokhberg, Ditkovskiy, 2021).

Например, ГК «Ростех» инициировал создание специальных программ для магистратуры в сфере промышленного дизайна и IoT-сетей: ОАО «Газпром Нефть» пошло по пути создания Лиги университетов для подготовки кадров для энергетического холдинга [30].

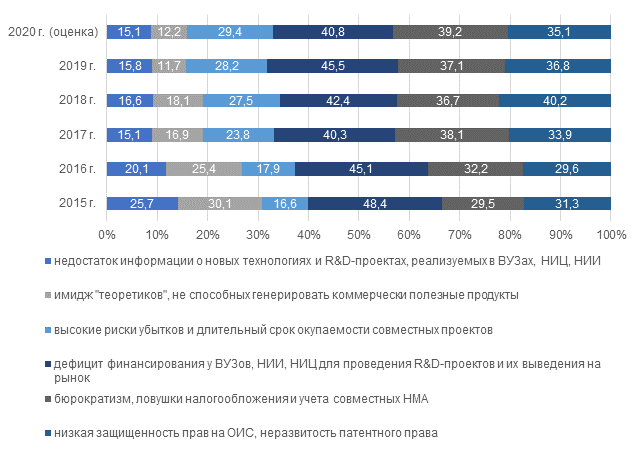

В заключение научного исследования проведем анализ проблемных факторов, тормозящих интеграцию науки и бизнеса (рис. 4).

Рисунок 4. Структура проблемных факторов, тормозящих интеграцию науки и бизнеса в 2015–2020 гг., в %

Источник: составлено авторами [14–18] (Gorodnikova, Gokhberg, Ditkovskiy, 2017; Gorodnikova, Gokhberg, Ditkovskiy, 2018; Gorodnikova, Gokhberg, Ditkovskiy, 2019; Gorodnikova, Gokhberg, Ditkovskiy, 2020; Gorodnikova, Gokhberg, Ditkovskiy, 2021).

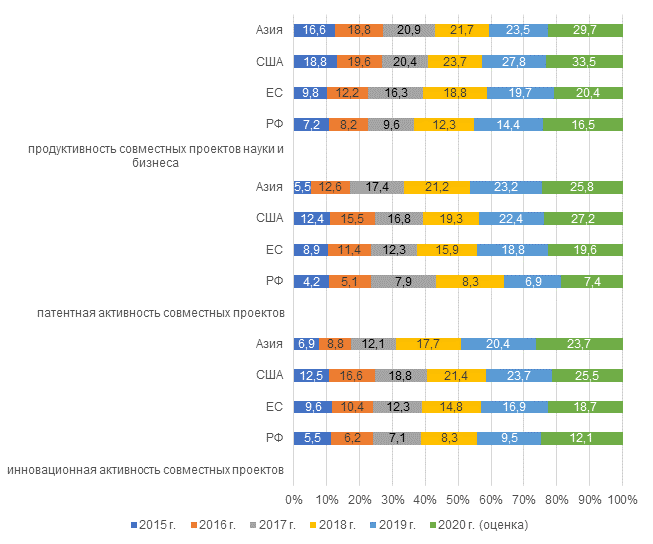

Как следует из приведенного выше графика, основное место среди проблемных факторов занимают: дефицит финансирования у вузов, НИИ и НИЦ для проведения R&D-проектов и их самостоятельного выведения на рынок – 43,8 %, бюрократизм, ловушки налогообложения и учета совместных НМА – 35,5 %, низкая защищенность прав на ОИС, неразвитость патентного права – 34,5 %. Далее рассмотрим основные показатели международных сопоставлений эффективности совместных проектов науки и бизнеса в РФ, США, ЕС и Азии в 2015–2020 гг. (оценка) (рис. 5).

Рисунок 5. Международные сопоставления эффективности совместных проектов науки и бизнеса в РФ, США, ЕС и Азии в 2015–2020 гг. (оценка)

Источник: составлено авторами [14–18] (Gorodnikova, Gokhberg, Ditkovskiy, 2017; Gorodnikova, Gokhberg, Ditkovskiy, 2018; Gorodnikova, Gokhberg, Ditkovskiy, 2019; Gorodnikova, Gokhberg, Ditkovskiy, 2020; Gorodnikova, Gokhberg, Ditkovskiy, 2021).

Как следует из приведенного рисунка, российская практика значительно отстает от мировых лидеров по основным критериям сравнения эффективности совместных проектов науки и бизнеса, что требует принятия незамедлительных мер по ее улучшению. В заключение исследования рассмотрим основные направления повышения эффективности интеграции науки и бизнеса с учетом лучших отечественных и зарубежных практик (табл. 3).

Таблица 3

Основные направления повышения эффективности интеграции науки и бизнеса с учетом лучших отечественных и зарубежных практик

|

Наименование направления

|

Характеристика ожидаемого

положительного эффекта

|

|

I. Уровень государственных

регуляторов

| |

|

1. Развитие практики

нормотворчества, направленного на стимулирование интеграции науки и малого и

среднего бизнеса

|

Регулятивные институты: Минобрнауки, Рособрнадзор,

Минпромторг, АО «Корпорация МСП», Федеральная налоговая служба

Объекты влияния: научно-исследовательские учреждения, субъекты МСП, объекты инновационной инфраструктуры. Механизм реализации: формирование целостной системы мотивации развития кооперации науки и МСП-субъектов на базе объектов инновационной инфраструктуры для реализации совместных инновационных проектов с соответствующими налоговыми и регистрационными преференциями |

|

2. Развитие сети региональных и

городских фондов финансирования проектов для нужд граждан (инновационный

краудфандинг)

|

Регулятивные институты: Минобрнауки,

ГК «ВЭБ.РФ», Министерство финансов, Администрации регионов и городов.

Объекты влияния: общественные организации граждан по проблемам развития города, научно-исследовательские учреждения архитектуры и благоустройства, частные компании различных профилей. Механизм реализации: формирование алгоритма вовлечения гражданского общества, науки и бизнеса в решение актуальных проблем города, экологии, инфраструктуры, безопасности и формирования безбарьерной среды с помощью специальных местных фондов [1] финансирования инновационных социальных проектов [31] (Pogrebinskaya, Zhen Na, 2021) |

|

3. Формирование пилотных международных

программ привлечения молодых ученых из мировых научных центров

|

Регулятивные институты: Минобрнауки,

Российский научно-исследовательский институт экономики, политики и права в

научно-технической сфере.

Объекты влияния: молодые ученые в возрасте до 35–40 лет, занимающиеся научными исследованиями в приоритетных для РФ научных сферах (энергетика, нанотехнологии, авиакосмические технологии, сельское хозяйство). Механизм реализации: организация трансфера ученых в РФ с последующим трудоустройством, сопровождением всех регистрационных формальностей и полным материально-техническим обеспечением научно-исследовательской работы [13] (Ilyina, Andrianov, Vasileva, Malakhov, Rebrova, Pokrovskiy, 2020) |

|

4. Стимулирование коммерциализации

научных исследований отечественных вузов, НИИ, НИЦ

|

Регулятивные институты: Минобрнауки,

Рособрнадзор, Минпромторг, АО «Корпорация МСП», Федеральная налоговая служба

(ФНС), Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Объекты влияния: патентная и изобретательская деятельность вузов, НИИ, НИЦ. Механизм реализации: налоговое и административное поощрение приобретения бизнесом патентов и изобретений, созданных |

|

Наименование направления

|

Характеристика ожидаемого положительного эффекта

|

|

|

отечественными

вузами, НИИ, НИЦ с целью повышения защищенности национального рынка

интеллектуальной собственности

|

|

II. Уровень

рыночной саморегуляции

| |

|

1.

Включение в стратегии развития отраслей программ сотрудничества науки и

бизнеса

|

Регулятивные

институты:

Минпромторг, рыночные саморегулирующиеся организации в сфере промышленности,

торговли, высоких технологий.

Объекты влияния: малые инновационные проекты и предприятия, созданные при НИИ (НИЦ), университетах, инновационно-активные субъекты МСП. Механизм реализации: формирование в рамках стратегии развития отрасли специального раздела, посвященного целенаправленному развитию кооперации науки и бизнеса с возможностью финансовой поддержки за счет средств участников СРО, подачи запроса в банк или фонды (Банк МСП, специальные ЗПИФы) |

|

2.

Активизация сотрудничества науки и бизнеса путем вовлечения практиков в

образовательный процесс

|

Регулятивные

институты: Минобрнауки,

Рособрнадзор, отраслевые СРО.

Объекты влияния: ВУЗы технической и экономической направленности, инновационно активный бизнес. Механизм реализации: включение в учебные программы специальные модули или дисциплины, преподаваемые практиками от бизнеса или развитие практики реализации финансируемых научно-исследовательских тем (работ, проектов), направленных на решение реальных проблем бизнеса |

|

III.

Уровень конкретного субъекта науки (НИИ, НИЦ, вуза)

| |

|

1.

Формирование нового института профессиональных менеджеров для управления

университетами поколения Индустрии 4.0

|

Регулятивные

институты:

Минобрнауки, Рособрнадзор, СРО менеджеров.

Объекты влияния: администрация вузов, НИИ, НИЦ и иных объектов инновационной инфраструктуры. Механизм реализации: принятие на уровне вуза решения о назначении на должности ректоров и проректоров профессиональных управляющих, прошедших специальные курсы и сдавшие квалификационный экзамен |

|

2.

Развитие устойчивых сетевых форм сотрудничества научно-исследовательских

учреждений с отечественными и зарубежными бизнесами

|

Регулятивные

институты:

Минобрнауки, Рособрнадзор, администрация научно-исследовательских учреждений.

Объекты влияния: администрация вузов, НИИ, НИЦ и иных объектов инновационной инфраструктуры; профессорско-преподавательский состав, студенческое научное общество. Механизм реализации: инициирование администрацией организации сетевых форм сотрудничества: ассоциаций, консорциумов, членства в кластерах с целью повышения вовлеченности профессорско-преподавательского состава и студенческого научного общества в решение практических задач реального бизнеса |

|

3.

Развитие практики формирования эндаумент-фондов, в т.ч. за счет растущей

культуры спонсорства и меценатства

|

Регулятивные

институты:

Минобрнауки, Рособрнадзор, ФНС, ФАС, администрация научно-исследовательских

учреждений

Объекты влияния: эндаумент-фонды, доноры финансовых средств, распорядители-управленцы. Механизм реализации: привлечение внимания к проблеме дефицита финансирования научно-исследовательской работы в научно-исследовательских учреждениях в СМИ, формирование пула меценатов и спонсоров с получением гарантий налоговых льгот и иных преференций от ФНС и ФАС, реализация практико-ориентированных научных исследований за счет средств фонда и последующей коммерческой реализацией результатов |

Как следует из приведенной выше таблицы, в России необходимо проводить системную и целостную работу по интеграции науки и бизнеса. В настоящее время же имеет место достаточно точечный характер такой работы, что приводит к сравнительно низкой эффективности совместных проектов по сравнению с зарубежной практикой.

Заключение

Задача повышения эффективности национальной экономики России неразрывно связана с научно-техническим прогрессом в обществе, который в первую очередь обеспечивается грамотной и продуктивной политикой в отношении научно-исследовательской сферы. В настоящее время вопрос организации эффективного сотрудничества между наукой и бизнесом – приоритетная задача как государственных регуляторов в сфере науки, так и самого бизнеса: качественное экономическое развитие в цифровой экономике невозможно без развития интеллектуального базиса и стимулирования научных кругов к решению острых социально-экономических задач.

Как показало научное исследование, основными проблемными факторами сотрудничества науки и бизнеса являются дефицит финансирования у вузов, НИИ и НИЦ для проведения R&D-проектов и их самостоятельного выведения на рынок (43,8%), бюрократизм, ловушки налогообложения и учета совместных НМА (35,5%), низкая защищенность прав на ОИС, неразвитость патентного права (34,5%).

Основными направлениями повышения эффективности интеграции науки и бизнеса с учетом лучших отечественных и зарубежных практик были определены следующие: 1) развитие практики нормотворчества, направленного на стимулирование интеграции науки и малого и среднего бизнеса; 2) развитие сети региональных и городских фондов финансирования проектов для нужд граждан (инновационный краудфандинг); 3) формирование пилотных международных программ привлечения молодых ученых из мировых научных центров; 4) стимулирование коммерциализации научных исследований отечественных научно-исследовательских учреждений; 5) включение в стратегии развития отраслей программ сотрудничества науки и бизнеса; 6) активизация сотрудничества науки и бизнеса путем вовлечения практиков в образовательный процесс; 7) формирование нового института профессиональных менеджеров для управления университетами поколения Индустрии 4.0; 8) развитие устойчивых сетевых форм сотрудничества научно-исследовательских учреждений с отечественными и зарубежными бизнесами; развитие практики формирования эндаумент-фондов, в том числе за счет растущей культуры спонсорства и меценатства.

References:

Bergan S. (2019). The European higher education area: a road to the future or at Way's end? Tuning Journal for Higher Education. (2). 23-49.

Bezuevskaya V. A., Kosenok S.M. (2019). Proektnoe upravlenie v universitete - otvet na vyzovy vremeni [Project management at the university: a response to the challenges of time]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. (4). 595-604. (in Russian).

Blanco J. D., Castro-Abancens I., Cepeda-Carrion G. (2021). Antecedents of success in a research and development consortium International Journal of Innovation Management. (1). 1-29.

Dezhina I.G., Klyucharev G.A. (2020). Rossiyskie Kontseptsii mezhdunarod-nogo nauchno-tekhnicheskogo sotrudnichestva: smena drayverov razvitiya [Russian concepts of international scientific-technological cooperation: changing drivers of development]. Sotsiologiya nauki i tekhnologiy. (4). 51 – 69. (in Russian).

Gorodnikova N. V., Gokhberg L.M., Ditkovskiy K. A. (2017). Indikatory innovatsionnoy deyatelnosti: 2017 [Indicators of innovation activity: 2017] (in Russian).

Gorodnikova N. V., Gokhberg L.M., Ditkovskiy K. A. (2018). Indikatory innovatsionnoy deyatelnosti: 2018 [Indicators of innovation activity: 2018] (in Russian).

Gorodnikova N. V., Gokhberg L.M., Ditkovskiy K. A. (2019). Indikatory innovatsionnoy deyatelnosti: 2019 [Indicators of innovation activity: 2019] (in Russian).

Gorodnikova N. V., Gokhberg L.M., Ditkovskiy K. A. (2020). Indikatory innovatsionnoy deyatelnosti: 2020 [Indicators of innovation activity: 2020] (in Russian).

Gorodnikova N. V., Gokhberg L.M., Ditkovskiy K. A. (2021). Indikatory innovatsionnoy deyatelnosti: 2021 [Indicators of innovation activity: 2021] (in Russian).

Gusev V.V., Guseva Ya.V. (2016). Gosudarstvenno-chastnoe partnerstvo v in-novatsionnoy sfere kak osnova konsolidirovannogo upravleniya sovremennoy ekonomikoy [Public-private partnership in the innovation sphere as a basis for consolidated management of modern economy]. Voprosy upravleniya. (3). 53 – 59. (in Russian).

HuotaryM.-L., Keranen T., Suorsa A. (2020). Knowledge Management in a re-search consortium: What impact stories tell about tackling a contemporary societal problem such as transforming an energy system? Informaatiotutkimus. (2-3). 76-79.

Ilyina I. E., Andrianov V. L., Vasileva I. N., Malakhov V. A., Rebrova T. P., Pokrovskiy D. S. (2020). Formy i modeli mezhdunarodnogo nauchno-tekhnicheskogo sotrudnichestva v Rossii [Forms and models of international scientific and technical cooperation in Russia] (in Russian).

Kekkonen A.L., Sigova S.V. (2016). Razvitie modeley sotrudnichestva vysshego obrazovaniya i biznesa: Evropeyskiy i Rossiyskiy opyt [Development of university-business cooperation: european and russian experience]. Innovations. (3). 82 – 88. (in Russian).

Macfarlane B (2017). The paradox of collaboration: a moral continuum Higher Education. (3). 472-485.

Medynskaya I.V. (2021). Evraziyskaya integratsiya obrazovaniya, nauki i biznesa v usloviyakh tsifrovizatsii – drayver innovatsionnogo razvitiya [Eurasian integration of education, science and business in the context of digitalization - a driver of innovative development] (in Russian).

Motovilova A.D. (2019). Klyuchevye polozheniya Direktivy (ES) N 2019/790 ob avtorskom prave i smezhnyh pravakh na edinom tsifrovom rynke [Key provisions of Directive (EU) 2019/790 on copyright and related rights in the digital single market]. Zhurnal Suda po intellektualnym pravam. (26). 106-120. (in Russian).

Ovchinnikova A. V., Topoleva T. N. (2021). Nauchno-obrazovatelnye kon-sortsiumy: sbalansirovannoe razvitie nauki i vysshey shkoly v usloviyakh ne-oekonomiki [Academic consortium: balanced development of the science and the higher school in conditions of neo-economics]. Bulletin NGII. (9 (124)). 80-96. (in Russian).

Ovchinnikova N. E. (2018). Vzaimodeystvie regionalnyh universitetov s promyshlennostyu: novye vozmozhnosti biznes-inkubirovaniya [Regional universities-industry interaction: new opportunities for business incubation]. Voprosy upravleniya. (5). 84 – 96. (in Russian).

Pogrebinskaya E.A., Zhen Na L. (2021). Upravlenie razvitiem mobilnoy platezhnoy platformy v kommercheskikh bankakh [Managing the development of a mobile payment platform in commercial banks]. Ekonomika vysokotekhnologichnyh proizvodstv. (2). 135-143. (in Russian). doi: 10.18334/evp.2.2.111145.

Sidorova A.A. (2019). Sotrudnichestvo universitetov i biznesa: napravleniya vzaimodeystviya [University-business cooperation: directions of interaction]. Bulletin of the Russian University of Peoples\' Friendship. series: economics. (2). 290 – 302. (in Russian).

Sidorova A.A. (2021). Sistema podderzhki sotrudnichestva universitetov i biznesa v usloviyakh globalnoy nestabilnosti [University-business cooperation support system in the context of global instability]. Gosudarstvennoe upravle-nie. Elektronnyy vestnik. (86). 220 – 235. (in Russian).

Vasilenko N. V., Kostenko A. A., Nazaretyan K. A. (2017). Kollaboratsiya v vys-shem obrazovanii: organizatsionnye perspektivy konsortsiumov [Collaboration in higher education: institutional perspectives consortia]. Voprosy upravleniya. (1(44)). 196-204. (in Russian).

Viktorova E.V., Gorulev D.A. (2018). Evropeyskiy opyt vzaimodeystviya vuzov i rabotodateley v usloviyakh ekonomiki znaniy [European experience of interaction between universities and the employer in the knowledge economy]. Innovations. (7). 91 – 102. (in Russian).

Vinslav Yu. B. (2020). Ob usloviyakh povysheniya innovatsionnoy aktivnosti or-ganizatsiy [About the conditions of increase of innovative activity of organizations]. Vocational education and society. (4 (36)). 257-266. (in Russian).

Yakutin Yu. V. (2019). Parametry vyhoda na traektoriyu operezhayushchego sotsialno-ekonomicheskogo razvitiya Rossii [Parameters of entering the trajectory of advanced socio-economic development of Russia (to the results of the First Moscow Academic Economic Forum. Moscow. 15-16 May 2019)]. Management and Business Administration. (3). 160-189. (in Russian).

Страница обновлена: 25.04.2025 в 22:14:41

Russia

Russia