Особенности инновационной политики органов исполнительной власти в интересах повышения конкурентоспособности регионов (на примере Ростовской области)

Абрамян Г.А.1

1 Южный федеральный университет, Россия, Ростов-на-Дону

Скачать PDF | Загрузок: 48 | Цитирований: 8

Статья в журнале

Вопросы инновационной экономики (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Том 11, Номер 1 (Январь-март 2021)

Эта статья проиндексирована РИНЦ, см. https://elibrary.ru/item.asp?id=45611377

Цитирований: 8 по состоянию на 07.08.2023

Аннотация:

На сегодняшний день методология инновационных процессов прошла большой путь. Формируются все новые инновационные модели, стимулирующие трансфер технологий и дальнейшее их распространение на рынках различного уровня. Инновационная политика стала одним из ключевых факторов развития региональной социально-экономической системы. Органы исполнительной власти на мезоуровне стремятся повысить инновационную активность на своей территории с целью повышения уровня текущей конкурентоспособности региона. В статье на примере Ростовской области предлагается комплекс мероприятий, направленных на стимулирование инновационного развития региональной экономики, дана характеристика инновационных процессов в регионе на основе статистических данных, а также указываются факторы, тормозящие инновационную активность на сегодняшний день. Научная новизна исследования заключается в предложенной модели развития инновационной сферы для Ростовской области на основе комплекса актуальных мер, что позволит повысить конкурентоспособность региона.

Рассматриваемая в данной статье тема будет интересна, в первую очередь, специалистам, занимающимся развитием инновационной инфраструктуры в органах исполнительной власти, а также широкому кругу экономистов, изучающих вопросы взаимодействия власти и инноваций.

ключевые слова

Ключевые слова: инновации, инновационная политика, органы исполнительной власти, конкурентоспособность регионов

JEL-классификация: O31, O32, O33

Введение

Актуальность исследования обусловлена тем, что в современных условиях инновационная политика регионов должна базироваться на глубоком понимании сущностного содержания инновационных процессов, их влияния на производительность труда, экономический рост и рынок труда. Общемировой опыт отчетливо демонстрирует, что чем более развита инновационная сфера в региональной социально-экономической системе, тем выше инвестиционная активность на территории региона, меньше уровень безработицы, выше уровень жизни и интенсивнее экономическое развитие [1, с. 27–50] (Zaring, Szucs, Mckelvey, 2021, р. 27–50), что формирует более высокую конкурентоспособность региона на национальном и международном уровнях в борьбе за человеческий и финансовый капитал [2, с. 36–45] (Chernov, 2020, р. 36–45).

Целью исследования является выбор модели развития инновационной сферы, на основе которой будет совершенствоваться инновационная политика Ростовской области, а также формирование комплекса мер по реализации данной инновационной политики. Авторская гипотеза заключается в выборе комбинированной модели развития, учитывающей как отрасли специализации региона как объекта внедрения инноваций, так и новые прорывные технологии, связанные в первую очередь с цифровой экономикой.

Прежде чем перейти к основной части исследования, целесообразно привести научно-литературный обзор инновационной сферы. Понятие инновационного процесса и соответствующих ему различных моделей активно разрабатывалось учеными в ХХ веке. Так, в своих многочисленных работах, посвященных данной проблематике [3] (Schumpeter, 1961), Й. Шумпетер определил ключевые проявления инноваций (новые или улучшенные продукты, производственные процессы, открытия рынков, формы промышленных организаций), которые отражены во многих существующих описаниях инноваций. Это исследование следует простейшему, но действующему и всестороннему описанию инноваций как любой попытки опробовать новые или улучшенные продукты, процессы или способы работы.

Различные типологии инноваций, выявленные в литературе, включают: инновации продуктов и процессов, радикальные и постепенные инновации, технологические и нетехнологические инновации, а также закрытые и открытые инновации [4, с. 178–183] (Kolesnikova, Seraya, 2020, р. 178–183). Одна из наиболее ранних полноценных моделей включала только три основных этапа инновационного процесса. Согласно известному ученому Дж. Аттербаку, в качестве наиболее общих и основных этапов можно выделить:

1) этап формирования некой инновационной идеи;

2) этап устранения возникающих на этапе разработки проблем;

3) этап конечной реализации инновационной идеи.

История инноваций характеризовалась множеством инновационных моделей. Пять поколений инновационных моделей, описанных Р. Ротвеллом, дают исторический обзор западного управления промышленными инновациями [5, с. 1–15] (Merzlyakov, 2012, р. 1–15).

Первые три поколения (модель технологического продвижения, модель рыночного притяжения и модель взаимосвязи) обычно рассматривают инновации как линейный процесс с той лишь разницей, что модель взаимосвязи учитывает некоторые петли обратной связи (например, между группами исследований и разработок, производства и маркетинга). Последние два поколения (интегративная модель и системная интеграция, сетевая модель) уделяют больше внимания роли обратной связи и хаотичному (нелинейному) характеру инновационного процесса. Обе модели рассматривают инновации скорее как параллельный процесс, включающий межфункциональные отделы внутри инновационной организации и отношения сотрудничества со стратегическими заинтересованными сторонами. Разница между ними заключается в том, что пятая модель рассматривает инновации как процесс, происходящий в многоакторной системе, в которой происходят внутренние и внешние сетевые процессы с целью гарантировать гибкость и скорость инноваций.

Таким образом, теоретические основы инновационных процессов и моделей, в частности тех, которые актуальны до сих пор, были заложены еще в ХХ веке известнейшими учеными-экономистами, в частности Й. Шумпетером. Они внесли неоценимый вклад в методологию инновационных процессов, описание их сущностного содержания и жизненного цикла.

В рамках инновационной политики региона, направленной на содействие успешной реализации прорывных направлений и проектов научно-технологического развития Ростовской области на глобальных рынках, целесообразно выделить три основные модели развития, способствующие формированию современной инновационной среды [6] (Abdullaev, Astakhova, Eletskiy, Zolotukhina, Kostenko, Mishchenko, Nazarova, Petrenko, 2019):

· модернизационная модель;

· модернизационно-инновационная модель;

· инновационная модель.

Вышеперечисленные модели развития основываются как на модернизационных процессах, подразумевающих импорт и последующую интеграцию лучших зарубежных практик и технологий, так и непосредственно на инновационных процессах, подразумевающих создание собственных уникальных технологий.

Так, например, модернизационная модель развития предполагает активное приобретение технологий и результатов интеллектуального труда извне с целью модернизации преимущественно производственного процесса посредством обновления основных фондов. Импорт технологий и оборудования является наиболее очевидным и логичным решением, однако нельзя не отметить, что в современных макроэкономических условиях, обусловивших волатильность на финансовых рынках и низкий курс национальной валюты относительно мировых валют, импорт технологий является не только краткосрочным, но и достаточно дорогим решением для модернизации. Стоит отметить, что в рамках модернизационной модели ключевое значение приобретает инвестиционная активность в регионе, так как модернизация производственного процесса зависит от объема свободных финансовых ресурсов, которые предприятия готовы потратить в данных целях [7, с. 18–25] (Aleksandrov, Evgeneva, 2004, р. 18–25).

Модернизационно-инновационная модель развития, как и модернизационная модель, также предполагает импорт технологий, однако цели этой модели не ограничиваются простым потреблением технологий в краткосрочных производственных целях. Данная модель подразумевает необходимость и целесообразность предварительной адаптации технологий и их преобразования с целью максимизации отдачи в конкретных условиях, то есть приведение технологий в соответствие со специфическими условиями производства в конкретной стране, регионе или отрасли экономики. В рамках модернизационно-инновационной модели существенно возрастает роль прикладных НИОКР, являющихся ключевым инструментом преобразования существующих технологий.

Инновационная модель развития, в свою очередь, предполагает разработку собственных прорывных технологий и их последующее внедрение в производственный процесс. В рамках данной модели главенствующее значение приобретают фундаментальные исследования, являющиеся ключевым инструментом инновационных открытий [8, с. 1–15] (Koottatep, Sukavejworakit, Virasa, 2021, р. 1–15). Вместе с тем необходимо отметить, что на сегодняшний день ключевым реципиентом инвестиций среди инновационных направлений являются информационно-коммуникационные технологии.

Далее рассмотрим анализ развития инновационных процессов на территории Ростовской области и определим наиболее оптимальную модель для развития региона [9]. На основе открытых статистических данных можно сделать вывод о росте инновационной активности крупных и средних организаций региона. По итогам 2019 года удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации, составил 32%, а уровень инновационной активности организаций в регионе – 17,6% [9]. В результате регион значительно улучшил свои позиции среди субъектов Российской Федерации и вышел в число лидеров (занял 2-е место) по уровню инновационной активности хозяйствующих субъектов. О положительных тенденциях в распространении инноваций также свидетельствует рост числа муниципальных образований Ростовской области, в которых организации отгружали инновационные товары (с 19 единиц в 2018 году до 28 единиц в 2019 году).

Вместе с тем в 2019 году объем отгруженной инновационной продукции в регионе сложился ниже, чем годом ранее (на 2,9% в целом по области и на 1,6% по сопоставимому кругу промышленных видов экономической деятельности) [9]. Отмеченная тенденция связана с ротацией инновационных предприятий и завершением инновационных проектов наиболее крупными организациями.

Исследование структуры затрат организаций на инновационную деятельность по источникам финансирования показало, что большую часть инновационных проектов организации осуществляли за счет собственных средств, доля которых составила 56,2% в 2019 году. Значительная часть инвестиций на развитие нововведений в регионе была выделена из средств федерального бюджета, (33,1% от общей суммы затрат на инновационную деятельность в 2019 году). Из прочих средств, представленных в большей части кредитами и займами, профинансировано 8,5% затрат. Средства, направленные на развитие инноваций, из бюджетов регионального и муниципального уровня составили 2,1%. Доля средств, выделенных из фондов поддержки научной, технической и инновационной деятельности, невелика (0,01%). Иностранные инвестиции не привлекались организациями Ростовской области на развитие инновационной деятельности в 2019 году [10].

Показатель, характеризующий удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации, в общем числе обследованных предприятий региона составил в 2019 году 32%, что почти в 2 раза превышает значение предыдущего года (16,9%). По рассматриваемому критерию Ростовская область на 10,4% превысила значение, сложившееся в среднем по Российской Федерации (21,6%). В рэнкинге субъектов РФ по данному параметру Ростовская область передвинулась с 38-го места в 2018 году на 6-е место в 2019 году после г. Москвы (45,1%), Республики Мордовия (34,8%), г. Санкт-Петербурга (33,7%), Чувашской Республики (33,6), г. Севастополь (33,3%) [11].

Кроме того, в 2019 году круг обследуемых хозяйствующих субъектов расширился за счет организаций строительства, транспортного комплекса и здравоохранения, характеризовавшихся невысокими параметрами инновационной деятельности, что способствовало снижению доли инновационных товаров в общем объеме отгруженной продукции обследованных организаций Ростовской области (с 5,8% до 4,9%) [12].

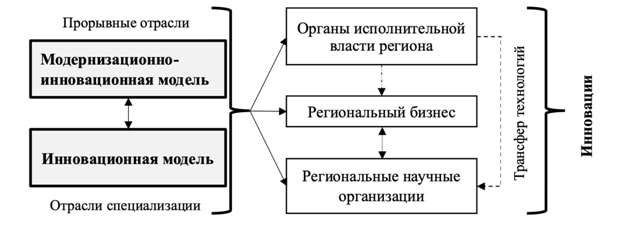

Учитывая текущее состояние инновационной сферы в Ростовской области, целесообразно предложить ее развитие на базе модернизационно-инновационной модели с элементами инновационной модели в отдельных прорывных направлениях, например в «сквозных» цифровых технологиях [13, с. 50–53] (Doguchaeva, 2020, р. 50–53). Очевидно, что регион в значительной степени уже перешагнул этап применения в инновационной политике исключительно модернизационной модели и импорта технологий. Учитывая, с одной стороны, отраслевую специализацию региона – а это в первую очередь сельское хозяйство, обрабатывающие производства и торговля, а с другой – необходимость развития цифровых технологий, обусловленную текущей мировой парадигмой и национальными проектами федерального уровня, для Ростовской области логично использование комбинированной модели при совершенствовании инновационной политики, что отражено на рисунке 1. Структурно модель представляет собой симбиоз модернизационно-инновационной и инновационной моделей. Субъектами модели развития инновационной сферы Ростовской области выступают органы исполнительной власти, бизнес и научные организации, взаимодействие которых и обеспечивает трансфер технологий. Объектом выступают инновации как результирующий элемент данной модели. Зависимости между субъектами отражают как финансовые и нефинансовые меры поддержки со стороны органов исполнительной власти по отношению к бизнесу и научным организациям, занимающимся инновационной деятельностью, так и кооперационные связи между последними в процессе разработки инноваций.

Так, для дальнейшего развития отраслей специализации имеет смысл использовать инновационную модель, опираясь на существенные достижения в этих отраслях с точки зрения внедрения собственных НИОКР. В отраслях цифровой экономики органам исполнительной власти необходимо стимулировать как модернизацию за счет импорта технологий [14, с. 63–70] (Sabanova, Vindizheva, Vindizhev, 2020, р. 63–70), так и стимулировать собственные отечественные разработки [15, с. 53–55] (Terekhina, 2020, р. 53–55).

Рисунок

1. Комбинированная

модель развития инновационной сферы Ростовской области

Рисунок

1. Комбинированная

модель развития инновационной сферы Ростовской области

Источник: составлено автором по материалам исследования.

В целом же в рамках комплекса мероприятий, направленных на стимулирование развития инноваций в Ростовской области и увеличения их значимости в региональной экономике, можно выделить следующие рекомендуемые мероприятия:

· формирование реестра предприятий и реестра инновационной продукции;

· персональный подбор инструментов государственной поддержки регионального уровня и обеспечение упрощенной процедуры получения государственной поддержки;

· содействие в привлечении необходимых финансовых ресурсов, в т. ч. работа по поиску инвестора;

· привлечение предприятий к механизму государственного заказа и содействие в получении государственной поддержки федерального уровня;

· консультационная поддержка региональных заявок на участие в масштабных федеральных рейтинговых проектах (национальный рейтинг быстрорастущих высокотехнологичных компаний «ТЕХУСПЕХ», национальный рейтинг РБК «50 крупнейших технологических компаний России» и т. д.);

· дальнейшее развитие инновационно-территориального кластера «Южное созвездие»;

· налаживание взаимодействия с различными федеральными институтами развития инноваций, такими как Фонд инфраструктурных и образовательных программ «РОСНАНО»; ФГБУ «Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ)»; НКО Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий «СКОЛКОВО» и пр.;

· расширение мер финансовой поддержки инновационной деятельности, в частности стартапов (субсидирование процентных ставок по кредитам, налоговые льготы и т. д.);

· стимулирование развития инновационного бизнеса в регионе на базе Южного научно-образовательного центра (НОЦ), основной целью которого является цифровая трансформация промышленного комплекса территории.

Долгосрочный эффект от реализации данных мероприятий позволит сделать ощутимый рывок в инновационном развитии [16, с. 138–146] (Yurevich, Oborskiy, 2020, р. 138–146), что в итоге будет означать более высокий уровень конкурентоспособности территориального продукта региона на внешних рынках и конкурентоспособности региональной экономики в целом [17, с. 90–96].

Заключение

В процессе проведенного исследования было выявлено, что на сегодняшний день для того, чтобы реализовать цель по наращиванию инновационной активности и технологическому развитию региона, органам исполнительной власти необходимо устранить следующие проблемы:

1. Слабое функционирование инклюзивных институтов, направленных на поддержку инновационной деятельности.

2. Недостаточная степень эффективности мер государственной поддержки развития инноваций.

3. Отсутствие действующих и высокоэффективных механизмов трансфера технологий.

4. Отток квалифицированных трудовых ресурсов в страны с развитой экономикой и более благоприятной инфраструктурой для реализации инновационных проектов.

Решить эти задачи возможно в рамках комбинирования двух моделей инновационного развития. Для реализации научно-технологического развития Ростовской области на глобальных рынках целесообразно использовать одновременно как модернизационно-инновационную, так и инновационную модели развития в комплексе, не отказываясь на первоначальном этапе ни от одной из них.

Создание современной инновационной среды возможно лишь в результате осуществления полноценного комплекса мер и инструментов поддержки технологических предприятий, научно-инновационных центров и высококвалифицированных кадров. Очевидно, что для реализации эффективной инновационной политики необходимы и значительные финансовые ресурсы, инвестируемые как со стороны органов исполнительной власти, так и со стороны частного капитала (венчурное инвестирование).

В качестве возможного направления дальнейших исследований стоит выделить изучение зарубежного опыта развивающихся стран и их регионов со схожей с Ростовской областью структурой экономики и уровнем инновационного развития. Это позволит дополнить и усилить комплекс мер по совершенствованию региональной инновационной политики и повышению конкурентоспособности территориального продукта региона в целом.

Источники:

2. Чернов В. В. Государственная политика и источники финансирования структурной модернизации инновационного развития российской экономики // Управление социально-экономическими системами. – 2020. – № 2. – c. 36-45.

3. Schumpeter J.A. The theory of economic development: an inquiry into profits, capital, credit, interest, and the business cycle translated from the German by Redvers Opie. - New York, 1961.

4. Колесникова А. А., Серая Н. Н. Динамическая модель процессных и продуктовых инноваций Абернати-Аттербака // Теория и практика эффективности государственного и муниципального управления. – 2020. – № 4. – c. 178-183.

5. Мерзляков Ф. В. Инновации как элемент экономического развития // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. – 2012. – № 2. – c. 209-213.

6. Абдуллаев Р. А., Астахова О. Ю., Елецкий А. Н., Золотухина А. О., Костенко В. В., Мищенко К. Н., Назарова М. Н., Петренко А. В. Перспективы развития экономики Ростовской области в рамках 5 и 6 технологических уклада. / Коллективная монография. - Ростов-на-Дону, 2019.

7. Александров Д. И., Евгеньева А. С. Современные подходы к управлению инновациями и инвестициями // Экономика XXI века. – 2004. – № 18. – c. 18-25.

8. Koottatep T., Sukavejworakit K., Virasa T. Roadmap for Innovators in the Process of Innovation for Development // Sustainability. – 2021. – № 84. – p. 1-15.

9. Краткий аналитический обзор основных показателей инновационной деятельности организаций Ростовской области по итогам 2019 года

10. Федеральная служба государственной статистики. [Электронный ресурс]. URL: https://rosstat.gov.ru/ (дата обращения: 25.12.2020).

11. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики. [Электронный ресурс]. URL: https://rostov.gks.ru/ (дата обращения: 25.12.2020).

12. ЕМИСС. Государственная статистика. [Электронный ресурс]. URL: https://fedstat.ru/ (дата обращения: 25.12.2020).

13. Догучаева С. М. Тенденции развития инновационной политики ИТ-инфраструктуры в цифровой экономике // РИСК: Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. – 2020. – № 2. – c. 50-53.

14. Сабанова М. М., Виндижева А. Х., Виндижев Т. Х. Инновационная политика и модернизация экономики // Столица науки. – 2020. – № 9(26). – c. 63-70.

15. Терехина С. В. Государственная инновационная политика // Вестник науки. – 2020. – № 4(25). – c. 53-55.

16. Юревич М. А., Оборский А. Ю. Концептуальные основы инновационной экономики и научно-технической политики // Социально-гуманитарные знания. – 2020. – № 3. – c. 138-146.

Страница обновлена: 05.01.2026 в 04:10:58

Download PDF | Downloads: 48 | Citations: 8

Particularities of the innovation policy of executive authorities in the interests of improving the regional competitiveness (on the example of the Rostov region)

Abramyan G.A.Journal paper

Russian Journal of Innovation Economics

Volume 11, Number 1 (January-March 2021)

Abstract:

To date, the methodology of innovation processes has come a long way. New innovative models are being formed that stimulate the transfer of technologies and their further spread in markets of various levels. Innovation policy has become one of the key factors in the development of the regional socio-economic system. Executive authorities at the meso-level seek to increase innovation activity in their territory in order to increase the level of the current competitiveness of the region. The author of the article, on the example of the Rostov region, offers a set of measures aimed at stimulating the innovative development of the regional economy, describes the innovative processes in the region based on statistical data, and also indicates the factors that hinder innovation activity today. The scientific novelty of the study lies in the proposed model of the development of the innovation sphere for the Rostov region on the basis of a set of relevant measures that will increase the competitiveness of the region.

The topic discussed in this article will be of interest, first of all, to specialists involved in the development of innovation infrastructure in the executive authorities, as well as to a wide range of economists who study the interaction of government and innovation.

Keywords: innovations, innovation policy, executive authorities, regional competitiveness

JEL-classification: O31, O32, O33

References:

Abdullaev R. A., Astakhova O. Yu., Eletskiy A. N., Zolotukhina A. O., Kostenko V. V., Mischenko K. N., Nazarova M. N., Petrenko A. V. (2019). Perspektivy razvitiya ekonomiki Rostovskoy oblasti v ramkakh 5 i 6 tekhnologicheskikh uklada [Prospects for the development of the economy of the Rostov region in the framework of the 5th and the 6th technological modes] (in Russian).

Aleksandrov D. I., Evgeneva A. S. (2004). Sovremennye podkhody k upravleniyu innovatsiyami i investitsiyami [Modern approaches to the management of innovation and investment]. Economy of the 21st century (Ekonomika XXI veka). (18). 18-25. (in Russian).

Chernov V. V. (2020). Gosudarstvennaya politika i istochniki finansirovaniya strukturnoy modernizatsii innovatsionnogo razvitiya rossiyskoy ekonomiki [State policy and sources of financing for structural modernisation and innovative development of the russian economy]. Upravlenie sotsialno-ekonomicheskimi sistemami. (2). 36-45. (in Russian).

Doguchaeva S. M. (2020). Tendentsii razvitiya innovatsionnoy politiki IT-infrastruktury v tsifrovoy ekonomike [The vector of development of innovation policy of it infrastructure in the digital economy]. RISK: Resources, information, supply, competition. (2). 50-53. (in Russian).

Kolesnikova A. A., Seraya N. N. (2020). Dinamicheskaya model protsessnyh i produktovyh innovatsiy Abernati-Atterbaka [A dynamic model of process and product innovations Abernathy-Otterbach]. Teoriya i praktika effektivnosti gosudarstvennogo i munitsipalnogo upravleniya. (4). 178-183. (in Russian).

Koottatep T., Sukavejworakit K., Virasa T. (2021). Roadmap for Innovators in the Process of Innovation for Development Sustainability. (84). 1-15.

Merzlyakov F. V. (2012). Innovatsii kak element ekonomicheskogo razvitiya [Innovations as an element of economic development]. Vestnik Nizhegorodskogo universiteta im. N. I. Lobachevskogo. (2). 209-213. (in Russian).

Sabanova M. M., Vindizheva A. Kh., Vindizhev T. Kh. (2020). Innovatsionnaya politika i modernizatsiya ekonomiki [Innovative policy and modernization of the economy]. Stolitsa nauki. (9(26)). 63-70. (in Russian).

Schumpeter J.A. (1961). The theory of economic development: an inquiry into profits, capital, credit, interest, and the business cycle translated from the German by Redvers Opie

Terekhina S. V. (2020). Gosudarstvennaya innovatsionnaya politika [State Innovation Policy]. Vestnik nauki. (4(25)). 53-55. (in Russian).

Yurevich M. A., Oborskiy A. Yu. (2020). Kontseptualnye osnovy innovatsionnoy ekonomiki i nauchno-tekhnicheskoy politiki [Conceptual foundations of innovation economy and s&t policy]. Social and humanitarian knowledge (Sotsial\\\'no-gumanitarnyye znaniya). (3). 138-146. (in Russian).

Zaring O., Szucs S., Mckelvey M. (2021). Building regional innovation capacity: linking knowledge-intensive innovative entrepreneurship and innovation governance International Journal of Entrepreneurship and Small Business. (1/2). 27-50.