The digitalization effect in the labour alienation: a new look at information capital

Panshin I.V.1, Zhukovskaya I.F.1

1 Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, Russia

Download PDF | Downloads: 18 | Citations: 4

Journal paper

Russian Journal of Labour Economics (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 7, Number 10 (October 2020)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=44389387

Cited: 4 by 28.06.2023

Abstract:

The article is devoted to the study of the prerequisites for the emergence and disclosure of the digitalization effect in the labour alienation. The hypothesis was confirmed that in the context of large-scale digitalization of economic activity and, in particular, labour processes, the effect of labour alienation results in favor of the initial formation; and then information capital is increasing. The more digital solutions and information technologies are involved in the work of employees, the greater the effect of digitalization in the alienation of labour results in favor of information capital.

The definition of information capital for macro and microlevels of research is clarified. Information capital is differentiated into inalienable and alienated one from human labour. It is proved that in the conditions of digitalization, when calculating productivity as a key indicator of labour, it is necessary to use the amount of the organizational costs for creating and maintaining information capital, as well as labour costs of those employees who apply digital economic solutions and information technologies in their work.

Keywords: alienation of labour, digitalization, information capital, digital economic solutions, information technology, productivity, labour productivity

Funding:

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-010-00877

JEL-classification: J22, J24, O33

Введение

Трудовая деятельность современного человека все в большей степени зависит от распространения и использования цифровых решений и информационных технологий. По официальным данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат), доля оснащенных персональными компьютерами рабочих мест в организациях Российской Федерации в 2017 году достигла 50%, а по итогам 2019 года – превысила 51%. Данная статистика не учитывает уровень распространения и использования в трудовой деятельности мобильных цифровых устройств, таких как смартфоны, карманные персональные компьютеры и др. Растет доля автоматизированных рабочих мест, оснащенных специализированными наборами цифровых решений, повышающих удобство и производительность труда. Использование индивидуальных цифровых средств коммуникаций в профессиональной деятельности стало повсеместным.

С одной стороны, положительным фактором является уменьшение доли тяжелого физического труда в общем объеме трудовой деятельности. Растет скорость передачи информации от руководителя к подчиненным и обратно. Повышается коммуникационная активность между самими работниками. Труд обогащается цифровыми экономическими решениями, содержащими результаты труда их разработчиков, что, несомненно, приводит к повышению выработки как основного показателя производительности труда. С другой стороны, при неизменном объеме производимых товаров (работ, услуг) планомерно сокращается число требуемых экономике рабочих мест, что усиливает социальную напряженность на рынке труда. В условиях стагнации и прогнозируемой рецессии в России в 2020–2021 гг. данных явлений избежать, скорее всего, не получится. В этой связи цифровизация трудовой деятельности должна стать объектом повышенного внимания ученых и практиков.

Расчеты аналитиков НИУ ВШЭ показывают, что в базовом сценарии при умеренно благоприятных макроэкономических и институциональных условиях цифровизация может значительно повысить факторную производительность как отраслей промышленности, так и сферы услуг (табл. 1).

Как видно из таблицы 1, вклад информационного капитала во всех секторах экономики в итоговый прирост добавленной стоимости оценивается как положительный от 0,04% в сфере добычи полезных ископаемых до 1,48% в машиностроении. Вклад же труда оценивается авторами исследования разнонаправленно: от –0,65% в легкой промышленности до +0,88% в финансовом секторе. Однако в целом положительный вклад информационного капитала в экономический рост российской экономики прогнозируется существенно выше, чем вклад труда.

Таблица 1

Прогноз среднегодовых значений дополнительного вклада факторов роста в добавленную стоимость секторов экономики в результате цифровизации на период 2019–2030 гг.

|

Секторы экономики

|

Вклад производительности, %

|

Вклад

капитала, % |

Вклад труда, %

|

Итог, %

|

|

Финансовый

сектор

|

0,92

|

1,20

|

0,93

|

3,05

|

|

Транспорт

|

1,29

|

1,20

|

0,55

|

3,04

|

|

Строительство

|

0,98

|

1,02

|

0,88

|

2,88

|

|

Образование

|

1,00

|

1,20

|

0,57

|

2,77

|

|

Химическая

промышленность

|

1,64

|

1,40

|

–0,43

|

2,61

|

|

Машиностроение

|

1,52

|

1,48

|

–0,46

|

2,54

|

|

Прочие

услуги

|

0,93

|

0,79

|

0,24

|

1,96

|

|

Здравоохранение

|

0,81

|

0,58

|

0,25

|

1,64

|

|

Легкая

промышленность

|

1,02

|

0,96

|

–0,65

|

1,33

|

|

Электроэнергетика

|

0,32

|

0,83

|

0,04

|

1,19

|

|

Торговля

|

0,60

|

0,36

|

0,04

|

1,00

|

|

Агропромышленный

комплекс

|

0,78

|

0,69

|

–0,56

|

0,91

|

|

Государственное

управление

|

0,58

|

0,24

|

–0,40

|

0,42

|

|

Лесопромышленный

комплекс

|

0,31

|

0,14

|

–0,53

|

–0,08

|

|

Металлургия

|

0,25

|

0,10

|

–0,55

|

–0,20

|

|

Добыча

природных ископаемых

|

0,08

|

0,04

|

–0,46

|

–0,34

|

В методическом плане сложным и пока нерешенным вопросом является оценка производительности отчужденного капиталообразующего труда. Количество цифровых экономических решений и востребованных информационных технологий лавинообразно растет. Появляются компании, практически полностью укомплектованные дистанционными сотрудниками. Все больше трудовых функций с использованием информационных технологий передается на аутсорсинг.

Широкое внедрение цифровых экономических решений и информационных технологий в существующие и новые бизнес-модели изменило подходы к оценке рыночной капитализации организаций. Мировое лидерство по рыночной стоимости бизнеса прочно закрепилось за ведущими цифровыми компаниями. Причем балансовая стоимость их активов значительно ниже рыночной стоимости акций, что подтверждает особую роль цифровизации в развитии современной экономики, которая способна за счет отчуждения результатов труда генерировать и наращивать информационный капитал бизнеса.

Гипотеза: в условиях широкомасштабной цифровизации хозяйственной деятельности, и в частности трудовых процессов, происходит усиление эффекта отчуждения результатов труда в пользу первоначального формирования, а затем наращивания информационного капитала.

Цель – обосновать возникновение и раскрыть содержание эффекта цифровизации в отчуждении труда, осуществляемом в пользу формирования и наращивания информационного капитала.

Методами исследования являются: диалектический метод, анализ, синтез, индукция, дедукция.

Изученность проблемы. Проблема отчуждения результатов труда сконцентрировала на себе пристальное внимание ученых и практиков во многом благодаря экономическим исследованиям Карла Маркса, опубликованным еще в экономико-философских рукописях 1844 года [13] (Marks, 1974). Если не углубляться в описанные автором философские аспекты, связанные с «изнурением своей физической природы и разрушением духовных сил» человека в процессе принудительного труда, то в экономической теории проблема отчуждения труда в основном рассматривается в плоскости отделения от человека процесса и результата его трудовой деятельности в пользу работодателя. «Отчуждение труда – это существование труда вне работника», – лаконично определил К. Маркс [13] (Marks, 1974).

Помимо К. Маркса вопросам отчуждения (в том числе результатов труда) посвятили свои исследования ученые – философы, экономисты и социологи. Среди них можно выделить таких авторов, как Ж. Лакруа [11] (Lakrua, 2004), А. Курелла [9] (Kurella, 1970), С. Кьеркегор [10] (Kerkegor, 2019), Э. Мунье [14] (Mune, 1999), М. Мусто [15] (Musto, 2013), Э. Фромм [24] (Fromm, 2016), Фукс К. [34] (Fuchs, 2014), Я.И. Кузьминов, Э.С. Набиуллина, Вад. В. Радаев, Т.П. Субботина [17] (Kuzminov, Nabiullina, Radaev Vad., Subbotin, 1989), В.В. Парцвания [18] (Partsvaniya, 2003), Н.Ш. Шакиров [27] (Shakirov, 2004) и др. Но в основном приведенные определения отчуждения труда в работах этих авторов носят скорее философский, чем экономический характер. Среди отечественных современных авторов, в исследованиях которых подняты вопросы отчуждения в современной экономике, можно отметить работы А.В. Бузгалина и А.И. Колганова [3, 4] (Buzgalin, Kolganov, 2014), В.Н. Белкина, Н.А. Белкиной, О.А. Антоновой [2] (Belkin, Belkina, Antonova, 2015), Я.В. Григорьевой [5] (Grigoreva, 2012), А.П. Кузнецовой [8] (Kuznetsova, 2015), Е.И. Наумовой [16] (Naumova, 2020), Д.А. Плетнёва [19] (Pletnev, 2015), О.С. Романовой [20] (Romanova, 2015), Р.С. Чистова, Н.И. Семеновой, Г.В. Киселевой [25] (Chistov, Semenova, Kiseleva, 2013) и др.

Современные зарубежные авторы проводят исследования «цифрового труда» [23, 33, 35] (Fossen, Zorgner, 2019; Fuchs, Sandoval, 2014; Krüger, Johanssen, 2014), его отчуждения и эксплуатации на цифровых платформах [30, 31, 32, 38] (Comor, 2010; Dainow, 2016; Dal Yong Jin, 2016; Rey, 2012) и др. Также в их работах рассматривается проблема конфиденциальности в виде «цифрового отчуждения» для обозначения проявления отчуждения в интернете при производстве контента в социальных сетях в виде оплачиваемого и неоплачиваемого цифрового труда. Исследуются способы, которыми владельцы цифровых платформ и корпорации используют цифровой труд и свою информационную инфраструктуру для получения прибыли за счет, по сути, двойного извлечения трудовой ренты.

Изучая влияние цифровизации на структуру занятости, эксперты чаще всего акцентируются на деструктивных эффектах – вероятности замещения человеческого труда машинным [29, 28] (Brynjolfsson, McAfee, 2014; Acemoglu, Restrepo, 2019).

Значительно меньшее число исследований посвящено трансформирующим эффектам, при которых содержание профессиональной трудовой деятельности меняется, но угроза полномасштабного замещения человеческого труда машинным отсутствует. В таких условиях цифровое изменение содержания труда способствует росту производительности. Обычно трансформирующая цифровизация рассматривается с позиций комплементарных технологических эффектов, возникающих в процессе тесного взаимодействия людей и машин [23] (Fossen, Zorgner, 2019).

Основные результаты исследования

Формы интеллектуального труда и эффекты его отчуждения

Изначально эффект отчуждения был подробно изучен для физического труда, где данное явление наиболее явно выражено. Предметы труда, подвергшиеся физической обработке и преобразованию в процессе трудовой деятельности, являются собственностью работодателя. Соответственно, результаты физических усилий и иных трудовых действий человека отчуждаются в пользу собственников бизнеса.

Применительно к интеллектуальному труду человека ситуация несколько иная. Отчуждение результатов интеллектуальной трудовой деятельности также присутствует, но уже в меньшей степени и по более сложной схеме. Для более детального его рассмотрения дифференцируем формы интеллектуального труда на операционную и капиталообразующую.

Операционная форма интеллектуального труда предполагает многократно повторяющиеся умственные операции, направленные на создание типичных товаров (работ, услуг). В этом случае отчуждение результатов интеллектуального труда происходит во многом аналогично физическому труду. Действительно, консультации медицинских работников, проведение типовых занятий учителями школ и преподавателями вузов, обслуживание клиентов в сферах торговли и услуг, управленческое администрирование текущей хозяйственной деятельности и некоторые другие интеллектуальные трудовые операции в форме информации передаются клиентам, которые используют их для удовлетворения своих потребностей. Потребители результатов интеллектуального труда могут передавать информацию о нем третьим лицам, которые также делятся ею, в том числе через средства массовой информации, что придает ей форму общественного блага. То есть отчуждение результатов интеллектуального труда происходит не только в пользу работодателя, но и частично – на благо всего общества.

Бытует мнение, что интеллектуальный потенциал работника неотчуждаем и сохраняется за ним в процессе труда, что не может считаться бесспорным утверждением. Действительно, знания, умения и навыки человека неотделимы от него, сколько бы интеллектуальных трудовых действий он ни совершал. Рассмотрим аналогию с физическими силами работника, которые в процессе трудовой деятельности также не исчезают. Возникает физическая усталость, которая снижает производительность труда и создает потребность в отдыхе. Высокая интеллектуальная нагрузка также приводит к умственной усталости работника, увеличению времени генерации необходимой клиенту информации, возникновению ошибок и, как следствие, снижению производительности труда. В этом контексте отчуждение результатов труда, как физического, так и интеллектуального, происходит.

Следующий контекст отчуждения результатов труда – их принадлежность. В подавляющем большинстве случаев результаты и физического, и операционного интеллектуального труда принадлежат работодателю и именно от его имени передаются потребителю в форме товаров (работ, услуг). Соответственно, всю ответственность за качество результатов и сопутствующие риски несет организация-работодатель. Существуют модели бизнеса, когда предприниматель не нанимает работника, а сдает ему в аренду рабочее место. Тогда принадлежность результатов труда остается за работником, но этот случай выходит за пределы трудовых отношений с работодателем. Таким образом, в контексте принадлежности результатов труда отчуждение результатов труда происходит как в отношении физического, так и операционного интеллектуального труда.

Третий и наиболее актуальный на современном этапе контекст изучения отчуждения результатов труда – это влияние фактора цифровизации трудовой деятельности. Если в отношении физического труда цифровизация оказывает слабое влияние на процесс отчуждения его результатов, то в отношении операционной формы интеллектуального труда требуется более детальное исследование.

В основе цифровизации трудовой деятельности, как и всех экономических процессов, – интегративная идея создания, развития и внедрения цифровых экономических решений и информационных технологий. Хоть оба эти термина в контексте цифровизации являются «сторонами одной медали», но каждый из них имеет определенное самостоятельное значение.

Существование определенных информационных технологий (например, облачных технологий хранения и обработки данных, мультимедийных или сетевых технологий) еще не предполагает их использования в деятельности конкретного хозяйствующего субъекта. Для внедрения информационных технологий нужны цифровые экономические решения (ЦЭР), под которыми будем понимать проекты цифровой трансформации хозяйственной деятельности, приводящие к повышению ее эффективности. В отличие от просто «цифровых решений», которые не привязаны к конкретным задачам бизнеса, ЦЭР обладают всеми признаками проекта:

– уникальностью для организации, на базе которой организуется их внедрение;

– целенаправленностью на создание новой ценности за счет трансформации ключевых бизнес-процессов;

– ограниченным во времени жизненный циклом;

– ограниченными ресурсами на создание (приобретение), адаптацию под задачи организации и развертывание;

– наличием руководителя и команды цифровой трансформации.

Для успешной реализации ЦЭР необходимы соответствующие информационные технологии, которые в дальнейшем будем рассматривать как неотъемлемую часть самих цифровых экономических решений.

На практике уровень развития и доступность определенной информационной технологии предопределяют возникновение различных цифровых экономических решений. В ситуации наоборот, которая встречается реже, сначала генерируется цифровое экономическое решение, под которое в дальнейшем подбирается или разрабатывается соответствующая информационная технология.

Одна из целей цифровизации трудовой деятельности – устранение типичных, рутинных, однообразных и повторяющихся операций и замена их автоматизированными. Применительно к физическому труду, его автоматизация приводит либо к уменьшению объемов физических усилий, либо к полному их исключению из трудового процесса. Оставшийся физический труд включается в состав комплексного результата совместно с интеллектуальным трудом людей, обеспечивших автоматизацию того или иного трудового процесса. Этот интеллектуальный труд уже будет носить капиталообразующую форму.

Аналогично при цифровизации операционного интеллектуального труда создаются такие цифровые решения и информационные технологии, которые без участия человека генерируют информационные ответы на типовые запросы потребителей. При использовании технологий искусственного интеллекта возможна генерация ответов и на нетипичные запросы заказчиков товаров (работ, услуг). Качество таких ответов будет возрастать по мере обучения информационной системы, создание, поддержка и развитие которой являются результатом уже капиталообразующего интеллектуального труда, который и рассмотрим более детально.

Капиталообразующая форма интеллектуального труда предполагает создание таких материальных и нематериальных активов, которые без непосредственного участия разработчиков принимают участие или полностью обеспечивают производство продукции (оказание услуг), содержит в себе генерацию новых или улучшенных форм хозяйственной деятельности, приводящую к повышению ее экономической эффективности.

В данном случае присущие интеллектуальному труду свойства позволяют при его потреблении в процессе производства создавать товары (услуги) с затратами ниже аналогов и субститутов, таким образом увеличивая производительность труда как главный показатель эффективности использования трудовых ресурсов. Также можно согласиться с А.А. Скобаревым и В.И. Лячиным, что движение стоимости овеществленного в технологии интеллектуального труда направлено на постоянное расширение сферы своего приложения и стеснено только вероятностью морального износа технологии [21] (Skobarev, Lyachin, 2012).

Отчуждение результатов капиталообразующего интеллектуального труда происходит двумя основными способами. Первый связан с передачей интеллектуальной собственности на результаты такого труда работодателю в рамках трудового и авторского договоров. В этом случае заработная плата сотрудника за период создания новой или усовершенствованной продукции (технологии) и авторское вознаграждение являются стоимостью интеллектуальных трудовых усилий в капиталообразующей форме. Если даже организация-работодатель по какой-либо причине не произведет оценку и не примет к бухгалтерскому учету данный результат как нематериальный актив, то вывод на рынок новой или усовершенствованной продукции приведет к росту рыночной капитализации компании.

Цифровизация капиталообразующего интеллектуального труда

Теперь рассмотрим, что происходит с результатами капиталообразующего интеллектуального труда в условиях цифровизации. На рынке возникает большое количество готовых цифровых решений и информационных технологий, которые могут быть относительно легко внедрены в хозяйственную деятельность и привести к повышению эффективности деятельности. Согласно концепции Индустрии 4.0, инновационные методы и алгоритмы обработки большого количества данных Big Data позволят децентрализовать процесс принятия управленческих решений (стратегических, тактических и операционных), перенаправив их решение киберсистемам, используемым в межпроизводственных и межотраслевых связях. То есть получается, что труд разработчиков цифровых продуктов отчуждается многократно путем их распространения среди множества компаний. Это частично подтверждает тезис об усилении отчуждения результатов труда за счет эффекта цифровизации.

Разумеется, для различных работников эффект цифровизации при отчуждении интеллектуального труда проявляется по-разному. Условно разделим людей труда на три категории:

1. Работники сферы информационных технологий и IT-специалисты компаний других секторов экономики.

2. Работники – пользователи цифровых решений, производительность труда которых существенно зависит от использования информационных технологий.

3. Прочие работники, либо не использующие в своей трудовой деятельности цифровые решения, либо их использование минимально и не оказывает существенного влияния на производительность труда.

В результате цифровизации экономики происходит планомерное уменьшение доли работников третьей категории в общем объеме занятых. Несмотря на то, что людей труда, отнесенных к этой категории, еще довольно много, исходя из целей нашего исследования, мы исключаем их из объектной области.

Доля работников второй категории в современной экономике неуклонно растет. Человек труда должен быть уже не просто хорошим пользователем компьютера, но и уметь быстро осваивать специализированные цифровые решения и информационные технологии, такие как «Интернет вещей», геоинформационные системы, базы данных, системы поддержки принятия решений, экспертные системы (в т.ч. на основе искусственного интеллекта), мобильные устройства, сетевые проекты, средства защиты информации и т.д.

По нашему мнению, чем больше в трудовой деятельности работников второй категории задействованы цифровые решения и информационные технологии, тем больше эффект отчуждения результатов труда в пользу информационного капитала. «В условиях интеллектуализации средств производства у наемного работника практически не остается неотчуждаемых свойств. Способности, умения, компетенции легко отчуждаются и фактически становятся частью средств производства» [22] (Terelyanskiy, 2018).

Работники первой категории в наибольшей степени подвержены эффекту отчуждения результатов своего интеллектуального труда, что особенно ярко проявляется в сфере IT-разработок.

На различных этапах развития капитализма и в определенных секторах экономики знания и навыки рабочих поощрялись (и даже использовались) – от ремесленных фабрик XVIII века до компаний – разработчиков программного обеспечения в XXI веке. Однако обычно эта зависимость от творческих способностей и интеллекта сотрудников со временем становилась дорогостоящей проблемой для капиталистов именно из-за их потребности постоянно получать прибавочную стоимость. Именно эта динамика и сопротивление ей заставляет владельцев капитала улавливать и кодифицировать интеллектуальные способности наемных работников посредством разработки и использования новых технологий.

Учитывая, что в условиях глобализации отношений труд все равно остается основой экономики, следует принимать во внимание, что время и пространство занимают решающее значение. Дело в том, что труд, необходимый для производства определенного товара, во многих случаях не ограничивается одним местом, это происходит во многих взаимосвязанных пространствах, разбросанных по всему миру, так что капитал пытается минимизировать инвестиционные затраты на рабочую силу и ресурсы и максимизировать прибыль. В сфере IT-разработок это выступает основной причиной того, почему капитал заинтересован в том, чтобы заставить работников трудиться как можно интенсивнее. Например, разработчики программного обеспечения работают с большими затратами времени. Практически не только рабочее время, но и все свое свободное они посвящают проектным разработкам программного обеспечения. То есть время их жизни становится рабочим временем. Поэтому несмотря на то, что ИКТ действительно привели к значительным изменениям трудовых навыков, эти изменения не привели к повышению оплаты труда. Это позволило зарубежным исследователям выдвинуть обвинения в адрес неконтролируемого монополистического капитала [37] (Reich, 2015).

Кроме того, наиболее современные и эффективные цифровые экономические решения и информационные технологии проектируются таким образом, чтобы в процессе эксплуатации они уже не требовали непосредственного участия разработчиков, за исключением вопросов технической поддержки и обновления. Получается, что интеллектуальный труд создателей цифрового экономического решения почти полностью отчуждается в пользу его потребителя. И дело даже не в том, кому будет принадлежать интеллектуальная собственность на программный продукт. Просто чаще всего конкретная форма цифрового экономического решения нужна только одной компании-заказчику и никому больше.

Лучшие практики ЦЭР становятся основой для типовых цифровых проектов (интернет-магазины, личные кабинеты пользователей, мобильные приложения, интернет-банкинг и пр.), которые постепенно также становятся общественно доступными. Но вот их адаптация под требования конкретной организации бывает более сложной задачей по сравнению с разработкой нового ЦЭР.

По оценке PricewaterhouseCoopers, к 2030 г. вклад IT-технологий в развитие мировой экономики составит 15,7 трлн долл. США, из которых 9,1 трлн долл. США будет приходиться на рост производительности, а 6,6 трлн долл. США – на эффект потребления [36, с. 3] (Rao, Verweij, 2017, р. 3).

Формирование информационного капитала

Теперь рассмотрим вопрос формирования информационного капитала, который в ХХI веке стал объектом нескольких исследований. Информационный капитал не следует напрямую ассоциировать с интеллектуальным капиталом, основой которого являются знания, умения, навыки, опыт конкретных людей, а также их предпринимательские способности, которые могут быть использованы для получения прибыли или иного экономического эффекта. Интеллектуальный капитал является ресурсной базой для создания и приращения добавленной стоимости в любой сфере хозяйственной деятельности вне зависимости от использования цифровых экономически решений и информационных технологий. Интеллектуальный капитал в процессе своего использования в незначительной степени подвержен эффектам отчуждения результатов от человека труда, так как основан на умственных характеристиках конкретных исполнителей. Капиталообразующее отчуждение результатов труда, определяемое интеллектуальным капиталом наемных работников, возможно в процессе передачи знаний, умений и навыков от более опытных специалистов к менее квалифицированным в рамках системы наставничества, повышения квалификации и переподготовки кадров. Более того, в этом случае необходимые для повышения производительности труда компетенции работников должны быть зафиксированы во внутренней документации организации и в дальнейшем распространяться уже без привязки к первоисточнику.

По мнению Л.А. Лежениной и Ю.В. Коречкова, переход интеллектуального труда в информационный капитал ознаменовал технологическую способность общества использовать в качестве важнейшей производительной силы информационные ресурсы и их носителя – человека, который способен генерировать новое знание. Замещение труда знаниями характеризует глубину революционных перемен в обществе, когда знания определяют эффективность применения иных факторов производства и начинают выступать в виде источника стоимости. Информационный капитал выступает в качестве новой самовозрастающей стоимости и характеризует эффективность применения факторов производства, среди которых важнейшим становится интеллектуальный ресурс [7, 12] (Korechkov, Lezhenina, 2018; Lezhenina, 2012).

В работах М.А. Балашовой структура информационного капитала складывается из элементов, позволяющих создавать, использовать и воспроизводить информационные продукты и генерировать новые знания [1] (Balashova, 2014).

По мнению С.А. Дятлова и Т.А. Селищевой, информационный капитал включает в себя технологическую, научно-техническую, социально-экономическую и духовную информацию, используемую в экономическом обороте для получения дохода [6] (Dyatlov, Selishcheva, 2006).

Обобщив и уточнив предложенные авторами определения, под информационным капиталом будем понимать:

– на микроуровне – вклад цифровых экономических решений и информационных технологий в превышение рыночной стоимости компании над балансовой, или совокупную экономию ресурсов организации за счет цифровизации своей деятельности;

– на макроуровне – совокупный экономический потенциал использования цифровых ресурсов и информационных технологий.

В контексте проводимого исследования информационный капитал может быть подразделен на неотчуждаемый и отчуждаемый от человека труд.

В первом случае информационный капитал, по сути, представляет собой совокупный объем цифровых знаний и навыков использования информационных технологий у экономически активного населения и является частью интеллектуального капитала. Данный вид информационного капитала может быть задействован в трудовой деятельности или ожидать такой возможности, формируясь, например, в системе науки и образования.

Во втором варианте сгенерированные работниками цифровые экономические решения и информационные технологии уже стали частью локальных, национальных или глобальных информационных систем и могут существовать, а также развиваться без участия разработчиков.

И первый, и второй вид информационного капитала в период цифровизации экономики развиваются быстрыми темпами, что требует глубокого осмысления связанных с ним социально-экономических процессов.

Влияние информационного капитала на производительность труда

Отчуждаемый информационный капитал оказывает наиболее сильное влияние на производительность труда работников организаций, в которых он активно используется. Развернутые в компаниях цифровые системы поддержки принятия решений, центры сбора и обработки данных, автоматизированные рабочие места наладчиков и операторов производственных линий, локальные компьютерные сети и точки доступа к глобальной сети Интернет, а также укомплектованные специализированным программным обеспечением рабочие станции многократно увеличивают количество трудовых операций, выполняемых сотрудником в единицу времени. Соответственно, выработка в расчете на одного работника как в стоимостном, так и в натуральном выражении также растет, что методологически дает несколько искаженную картину о реальном уровне производительности труда.

В условиях цифровизации при расчете выработки как ключевого показателя производительности труда, по нашему мнению, следует в знаменателе вместо числа занятых сотрудников использовать сумму затрат организации на создание и обслуживание информационного капитала, а также затрат на оплату труда работников, использующих цифровые экономические решения и информационные технологии (ЦЭРИТ) в своей трудовой деятельности.

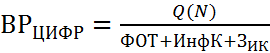

Таким образом, формула выработки, определяемой влиянием цифровизации, примет вид мультифакторной ресурсоотдачи:

,

,

где Q(N) – объем произведенной продукции (работ, услуг) с использованием ЦЭРИТ в стоимостном или натуральном выражении, руб. (шт.); ФОТ – фонд оплаты труда работников, использующих в своей трудовой деятельности ЦЭРИТ (с отчислениями на социальные нужды), руб.; ИнфК – оценочная величина располагаемого организацией отчужденного информационного капитала в расчете на анализируемый период, руб.; ЗИК – затраты организации на содержание и обслуживание отчужденного информационного капитала.

Расчет фонда оплаты труда сотрудников является, по нашему мнению, наименее сложным, но имеет свою специфику. Должна быть исключена заработная плата работников, не использующих в своей основной работе ЦЭРИТ. В данном случае требуется содержательный анализ трудовых функций, ведь зачастую даже имея доступ к ЦЭРИТ, можно их не использовать для реальной операционной деятельности, осуществляя по мере необходимости некоторые вспомогательные операции (электронный документооборот, цифровые коммуникации и т.д.). Для упрощения расчетов можно порекомендовать использовать фонд оплаты труда только основного персонала, использующего в своей трудовой деятельности ЦЭРИТ. Тогда зарплата административно-управленческого, вспомогательного и обслуживающего персонала изначально не будет учитываться.

Оставшиеся два слагаемых в знаменателе вышеприведенной формулы требуют более детального рассмотрения.

Стоимостная оценка располагаемого организацией отчужденного информационного капитала (ИнфК) является непростой методической задачей, поскольку включает в себя два блока.

1. Размер амортизационных отчислений, используемых в трудовой деятельности нематериальных активов (НМА), связанных с ЦЭРИТ, за анализируемый период. Следует учесть, что не все НМА, учтенные на балансе организации, реально используются в трудовой деятельности. Поэтому в ходе инвентаризации необходимо исключить из анализа неиспользуемые объекты НМА.

2. Размер экономии организации или дополнительной выгоды от использования в трудовой деятельности ЦЭРИТ по сравнению с аналогичной работой без их применения. Данный показатель является оценочным и требует проработки для каждой трудовой функции, реализуемой в организации, или для каждой профессии.

Все больше ЦЭРИТ являются общедоступными и не требуют каких-либо затрат на их приобретение. Это и открытое программное обеспечение, и бесплатные цифровые сервисы, и базы данных со свободным доступом, и т.д. Часть ЦЭРИТ является условно-бесплатной, то есть при их использовании распространяется реклама или иная коммерческая информация. Что касается затрат на оплату доступа к сети Интернет, то в настоящее время они стали минимальными и перестали быть обременительными для бизнеса любого размера и сферы деятельности. Тем не менее внедрение в трудовую деятельность сотрудников интернет-технологий во многих случаях дает положительный эффект при незначительных финансовых расходах.

Затраты организации на содержание и обслуживание отчужденного информационного капитала (ЗИК) могут включать в себя три возможных составляющих.

1. Организация может иметь у себя штатных специалистов в области информационных технологий, на которых и будет возложена трудовая функция по поддержанию работоспособности имеющейся информационной инфраструктуры. В этом случае их фонд оплаты труда с отчислениями на социальные нужды и будет идти в расчет ЗИК. Нужно обратить внимание, что в данном случае IT-специалисты являются обслуживающим персоналом и не участвуют в изготовлении продукции.

2. При отсутствии или нехватке в штате организации IT-специалистов организация может привлекать их со стороны на договорных условиях. Сумма расходов по оплате услуг приглашенных IT-специалистов за анализируемый период также войдет в расчет ЗИК.

3. Третьей составляющей являются текущие расходы организации по эксплуатации отчужденного информационного капитала, такие как оплата электрической энергии, необходимой для функционирования информационной инфраструктуры, периодические лицензионные платежи за используемое программное обеспечение, заменяемые запасные части и расходные материалы для оргтехники и т.д.

В результате расчета полученный коэффициент ВРЦИФР будет характеризовать объем выручки (или количество произведенной продукции) в расчете на один рубль суммарных затрат организации на оплату труда и его цифровизацию. На практике возможность проведения такого расчета требует наличия управленческого учета в организации с возможностью аналитического сбора данных.

Заключение

Таким образом, эффект цифровизации при отчуждении результатов труда состоит в капитализации части интеллектуального труда человека, связанного с созданием, развитием и использованием цифровых экономических решений и информационных технологий в пользу работодателя в форме информационного капитала и в дальнейшем в пользу новых общественных благ.

Чем больше в трудовой деятельности работников задействованы цифровые решения и информационные технологии, тем больше эффект отчуждения результатов труда в пользу информационного капитала.

В зависимости от формы интеллектуального труда, операционной или капиталообразующей, эффект цифровизации в отчуждении результатов проявляется по-разному.

Для операционной формы интеллектуального труда результаты трудовой деятельности в форме информации передаются клиентам, которые используют ее для удовлетворения своих потребностей и ассоциируют с компанией, а не с конкретным лицом, оказавшим им определенную услугу.

Капиталообразующая форма интеллектуального труда обеспечивает создание таких материальных и нематериальных активов, которые без непосредственного участия разработчиков принимают участие или полностью обеспечивают производство продукции (оказание услуг), содержит в себе генерацию новых или улучшенных форм хозяйственной деятельности, приводящую к повышению ее экономической эффективности.

В контексте проводимого исследования информационный капитал может быть подразделен на неотчуждаемый и отчуждаемый от человека труд. Отчуждаемый информационный капитал оказывает наиболее сильное влияние на производительность труда работников организаций, в которых он активно используется.

В условиях цифровизации при расчете выработки как ключевого показателя производительности труда, по нашему мнению, следует в знаменателе вместо числа занятых сотрудников использовать сумму затрат организации на создание и обслуживание информационного капитала, а также затрат на оплату труда работников, использующих цифровые экономические решения и информационные технологии в своей трудовой деятельности.

В итоге, по нашему мнению, оценка вклада информационного капитала в повышение эффективности деятельности любого хозяйствующего субъекта должна быть основана на анализе вклада эффекта цифровизации при отчуждении результатов труда работников, осуществивших генерацию и внедрение в хозяйственную деятельность цифровых экономических решений и информационных технологий.

References:

Chto takoe tsifrovaya ekonomika? Trendy, kompetentsii, izmerenie [What is the digital economy? Trends, competencies, and measurement] (2019). (in Russian).

Otchuzhdenie truda: Istoriya i sovremennost [Alienation of labour: History and modernity] (1989). (in Russian).

Acemoglu D., Restrepo P. (2019). The Wrong Kind of AI? Artificial Intelligence and the Future of Labor Demand

Balashova M.A. (2014). Informatsionnyy kapital – osnovnaya sostavlyayushchaya informatsionnogo potentsiala obshchestva [Information capital - the main component of the information potential of the society]. Sustainable Development Economics. (1 (17)). 24–32. (in Russian).

Belkin V. N., Belkina N. A., Antonova O. A. (2015). Otchuzhdenie truda rabotnikov rossiyskikh predpriyatiy [Alienation of work of employees of the enterprises in the property relations]. Bulletin of Chelyabinsk State University. (1(356)). 80–88. (in Russian).

Brynjolfsson E., McAfee A. (2014). The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies

Buzgalin A.V., Kolganov A.I. (2014). Eshche raz k traktovke cheloveka v marksi-stskoy teorii [Once again to the interpretation of man in Marxist theory]. Philosophy of the economy. (1(91)). 231-244. (in Russian).

Buzgalin A.V., Kolganov A.I. (2014). Rossiyskaya Ekonomicheskaya sistema: spetsifika otnosheniy sobstvennosti i vnutrikorporativnogo upravleniya [Russian economic system: specific nature of property relations and of intracorporate management]. Theoretical and Practical Aspects of Management. (10). 8–17. (in Russian).

Chistov R. S., Semenova N.I., Kiseleva G.V. (2013). Otchuzhdenie v sfere upravleniya mirovym khozyaystvom i kartina mira sovremennogo menedzhera [Alienation in global economy management and a world view of the modern manager]. Theory and practice of social development. (4). 24–27. (in Russian).

Comor E. (2010). Digital prosumption and alienation Ephemera: theory & poli-tics in organization. (10 (3/4)). 439-454.

Dainow B. (2016). Digital alienation as the foundation of online privacy concerns ACM SIGCAS Computers and Society. (45(3)). 109–117.

Dal Yong Jin (2016). Critical Interpretations of Digital Labor on Digital Platforms Developing the Philosophy of Technology Perspectives Journal of Media Economics. (14). 252–282. doi: 10.21328/JMEC.2016.05.14.2.252.

Dyatlov S.A., Selischeva T.A. (2006). Transformatsiya form kapitala v usloviyakh rosta informatizatsii ekonomiki [Transformation of capital forms in the context of growing informatization of the economy]. Nauchnye trudy Donetskogo natsionalnogo tekhnicheskogo universiteta. Seriya: ekonomicheskaya. (103-1). 137–143. (in Russian).

Fossen F., Zorgner A. (2019). Budushchee truda: destruktivnye i transforma-tsionnye effekty tsifrovizatsii [Mapping the future of occupations: transformative and destructive effects of new digital technologies on jobs]. Foresight. (2). 10–18. (in Russian). doi: 10.17323/2500-2597.2019.2.10.18.

Fromm E. (2016). Zdorovoe obshchestvo [Healthy society] (in Russian).

Fuchs C. (2014). Digital Labour and Karl Marx

Fuchs C., Sandoval M. (2014). Digital Workers of the World Unite! A Framework for Critically Theorising and Analysing Digital Labour TripleC;Open Access Journal for a Global Sustainable Information Society. (2). 486–563. doi: https://doi.org/10.31269/triplec.v12i2.549.

Grigoreva Ya.V. (2012). Transformatsiya truda v sovremennom obshchestve. Novye formy ugneteniya [Transformation of labour in modern society. New forms of oppression]. Vestik Permskogo natsionalnogo issledovatelskogo politekhnicheskogo universiteta. Kultura. Istoriya. Filosofiya. Pravo. (5). 34–39. (in Russian).

Kerkegor S. (2019). Ili-ili. Fragment iz zhizni [Take-it-or-leave-it. A fragment of life] (in Russian).

Korechkov Yu.V., Lezhenina L.A. (2018). Informatsionnyy kapital kak novaya forma intellektualnogo kapitala v ekonomicheskikh modelyakh tsifrovoy ekonomiki [Information capital as a new form of intellectual capital in economic models of the digital economy]. Vestnik Evraziyskoy nauki. (3). (in Russian).

Krüger S., Johanssen J. (2014). Alienation and Digital Labour – A Depth-Hermeneutic Inquiry into Online Commodification and the Unconscious Journal for a Global Sustainable Information Society. (12). 632–647.

Kurella A. (1970). Svoe i chuzhoe. Novoe k probleme sotsialisticheskogo gumanizma [Insiders and outsiders. New approaches to the problem of socialist humanism] (in Russian).

Kuznetsova A.P. (2015). Otchuzhdenie truda i neustoychivaya zanyatost rabotnikov [Alienation of labour and precarious employment]. Living standards of the population of Russian regions. (2(196)). 12–18. (in Russian). doi: 10.12737/11481.

Lakrua Zh. (2004). Chuvstva i nravstvennaya zhizn [Feeling and the moral life] (in Russian).

Lezhenina L.A. (2012). Trud i kapital v informatsionnom obshchestve [Labour and capital in the information society] (in Russian).

Marks K. (1974). Ekonomichesko-filosofskie rukopisi 1844 goda [Economic and philosophical manuscripts of 1844] (in Russian).

Mune E. (1999). Manifest personalizma [The manifest of personalism] (in Russian).

Musto M. (2013). Eshche raz o marksistskoy kontseptsii otchuzhdeniya [Once again about the Marxist concept of alienation]. Alternativy. (3). 37–61. (in Russian).

Naumova E.I. (2020). Ob ideologii novogo kapitalizma: bazovye navyki, kotorye ekspluatiruyutsya [On ideology of the new capitalism: basic skills which are exploited]. Konfliktologiya. (2). 125–135. (in Russian).

Partsvaniya V.V. (2003). Genealogiya otchuzhdeniya: ot cheloveka abstraktnogo k cheloveku konkretnomu [Genealogy of alienation: from the abstract person to the concrete person] (in Russian).

Pletnyov D.A. (2015). Problema otchuzhdeniya: vyzov dlya politicheskoy ekonomii XXI veka [The problem of alienation: a challenge for the political economy in the 21st century]. Voprosy politicheskoy ekonomii. (4). 37–52. (in Russian).

Rao A.S., Verweij G. (2017). Sizing the prize. What’s the real value of AI for your business and how can you capitalize? PwS. 32.

Reich R. (2015). Saving Capitalism: For the Many, not the Few

Rey P.J. (2012). Alienation, Exploitation, and Social Media American Behavioral Scientist. (4). 399–420.

Romanova O.S. (2015). Aktualizatsiya problemy otchuzhdeniya truda na pred-priyatii [Actualization of the problem of alienation of labor in the enterprise]. Sovremennye naukoemkie tekhnologii. Regionalnoe prilozhenie. (4(44)). 110–115. (in Russian).

Shakirov N. Sh. (2004). Problema otchuzhdeniya truda [The problem of labour alienation]. Vestnik TISBI. (3). (in Russian).

Skobarev A.A., Lyachin V.I. (2012). Dvoystvennost i protivorechiya intellektualnoy sobstvennosti v razvitoy rynochnoy ekonomike [Duality and contradictions of intellectual property in a developed market economy]. The young scientist. (2). 139–144. (in Russian).

Terelyanskiy P.V. (2018). Iskusstvennyy intellekt v Industrii 4.0 [Artificial intelligence in industry 4.0]. Tsifrovaya ekonomika. (3). 42-49. (in Russian).

Страница обновлена: 20.05.2025 в 02:46:03

Russia

Russia