The impact of economic crises on the labor market and the development of self-employment in Russia

Kuteeva K.A.1![]()

1 ФГБОУ ВО «Российский университет медицины» Минздрава России

Download PDF | Downloads: 26

Journal paper

Russian Journal of Labour Economics (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 11, Number 10 (October 2024)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=74116287

Abstract:

The article highlights various aspects of the impact of economic crises on the labor market and self-employment in the Russian Federation. The role of crises in changing the main indicators of the labor market is studied; the interrelations between the scale and features of crisis phenomena in the economy and the dynamics of informal employment and self-employment of the population are established. It is proved that the spread of informal employment and self-employment in Russia acts as a tool for adaptation of the social and labor sphere to the conditions of the crisis. In the context of modern trends of digitalization of the economy, social and labor spheres and reduction of opportunities for expansion of the shadow sector in the crisis, conditions for transformation of informal employment into self-employment are created.

It is shown that the modern Russian model of self-employment is in the process of formation. Its focus is on the legal definition of self-employment and its legalization. At the same time, the issues of social protection of the self-employed remain unsolved, which requires a comprehensive study, development and implementation of state regulatory measures.

Keywords: labor market, employment, self-employment, economic crisis

JEL-classification: J21, J23, J24

Введение

Экономические кризисы являются важным фактором, определяющим динамику и структуру рынка труда в любой стране, и Россия не является исключением. Российская экономика неоднократно переживала экономические кризисы, которые существенно повлияли на рынок труда и занятость населения. В условиях нестабильности и неопределённости многие россияне были вынуждены искать новые возможности трудоустройства и дополнительные источники дохода, что в свою очередь привело к росту как неформальной занятости, так и развитию новых форм занятости населения.

Неформальная занятость в России, охватывающая широкий спектр нелегальных и неформальных трудовых отношений, была и остаётся важной частью социально-трудовой сферы. Эта форма занятости характеризуется отсутствием официального трудового договора, налоговых отчислений и социальных гарантий, что приводит к рискам разного характера: социальным и экономическим рискам. В условиях экономических кризисов неформальная занятость часто становится более привлекательной для граждан, ищущих гибкость и возможность быстро адаптироваться к изменяющимся условиям.

С другой стороны, современная самозанятость представляет собой более структурированную и формализованную форму трудовой деятельности, которая находит всё большее признание и поддержку в России. Самозанятые лица, работающие на себя, управляют своим временем, самостоятельно находят клиентов и решают все бизнес-процессы. В последние годы наблюдается рост интереса к самозанятости, что связано с рядом факторов, включая поддержку государства, развитие технологий и изменение потребностей рынка труда.

В научной литературе на сегодняшний день представлен широкий спектр работ, посвященных исследованию различных аспектов развития самозанятости в нашей стране. Так, одним из первых исследований в отечественной науке, посвященных выявлению особенностей распространения самозанятости в переходной экономике Российской Федерации, являются труды Токсанбаевой М.С. [1]. Она пришла к выводу о необходимости государственного регулирования процесса распространения самозанятости в отечественной экономике. Изучение различных вопросов развития самозанятости в пореформенный период нашло в исследованиях Максимович Л.В.: исследуя эволюцию самозанятости в отечественной экономике и особенности ее развития, она приходит к выводу, что самозанятость представляет собой процесс включения индивида в трудовую деятельность, отличающийся самостоятельной организацией им процесса производства; она обладает рядом специфических характеристик, таких как самостоятельность, самоорганизованность, трудовой доход и др. [2]. Исследованию самозанятости в более поздний период посвящены труды Покиды А.Н. и Зыбуновской Н.В., в которых сделан акцент на выявлении тонкой грани между неформальной занятостью и самозанятостью [3]. Локтюхина Н.В. и Черных Е.А. исследуют социально-трудовые аспекты самозанятости, обосновывая необходимость ее государственного регулирования и решения вопросов социальной защиты таких работников [4].

Таким образом, самозанятость и особенности ее развития в нашей стране нашли отражение вот многих научных работах, однако до настоящего момента недостаточно изученными остаются вопросы, связанные с особенностями развития самозанятости в кризисных условиях. В данном контексте важно понимать, как экономические кризисы и специфические особенности российского рынка труда способствуют переходу от неформальной занятости к самозанятости. Это требует глубокого анализа исторических и современных кризисных явлений, их влияния на структуру занятости и трудовые отношения. Данному аспекту и посвящено настоящее исследование, целью которого является изучение влияния экономических кризисов на рынок труда и развитие самозанятости населения в российской экономике. Научная новизна исследования заключается в сопоставлении особенностей экономических кризисов в пореформенной экономике России с динамикой и спецификой распространения самозанятости в ней.

Исследование выполнено на основе применения совокупности общенаучных и частных методов познания: монографического, абстрактно-логического, экономико-статистического, метода анализа и синтеза.

Исследовательская часть

В России явление «самозанятость» присутствовало достаточно давно. Даже во времена СССР существовали определенные категории граждан, которые по некоторым признакам вполне могли быть отнесены к числу самозанятого населения, однако по объективным причинам официально данный статус не могли закрепить и в официальной статистике они не были отражены. В тот период к такой категории могли отнести ремесленников, сапожников, людей, которые занимались ремонтом жилых помещений, мелким ремонтом бытовой техники, а также тех, кто оказал услуги репетиторства по подготовке школьников к поступлению в высшие учебные заведения [5]. Можно сказать, что это были люди, которые занимались предпринимательской деятельностью (в современном понимании), но так как в советской плановой экономической системе существовал определенный запрет на данную трудовую активность граждан, то и нормативно понятие «самозанятого» не было закреплено [6].

Если для советской плановой экономики самозанятость была неприемлемой, то в условиях развития рыночной экономики 90-х годов прошлого столетия, появились первые предпосылки для развития такой формы занятости граждан, так как в России стала активно развиваться предпринимательская деятельность. Очевидно, что в тот период уже существовали мировые подходы и практики «самозанятого населения», что, по сути, но с некоторыми ограничениями, сводилось к простейшим формам осуществления предпринимательской активности [7]. Эволюция предпринимательских отношений, как объективный процесс, рано или поздно приводит к формированию самозанятости у определенной части населения, которое в дальнейшем может перерасти в предпринимательскую деятельность (в случае расширения бизнеса) или способствовать формированию неформальной занятости с нестандартными видами трудовых отношений.

Смена плановой экономики на рыночную, произошедшая в начале 90-х годов прошлого столетия, предопределила формирование теоретических основ исследования самозанятости [8] в рамках изучения неформальной занятости [9]. Подробный теоретический анализ, статистическую оценку и само определение «неформальной занятости» можно встретить в работах Капелюшникова Р.И. и Синявской О.В., которые изучали особенности переходного периода от одного уклада экономики к другому. В тот период времени впервые была применена новая терминология, появились новые для советской/российской экономики понятия, такие как: «скрытая безработица», «неформальная занятость». Авторы исследовали переход от полной формальной занятости, существовавшей в советский период, к новым рыночным условиям развития социально-трудовой сферы, формирующемуся рынку труда. Эти процессы сопровождались высокой безработицей и появлением неформальной занятости, которую необходимо было «вписать» в рамки регулирования и «элементарного» контроля [9]. Такой подход российских ученых был схож с опытом изучения самозанятости в развивающихся странах мира.

В конце 90-х годов Радаев В.В. в своей работе «О социальных компромиссах и теневой экономике» анализировал неформальную занятость с точки зрения неформальных практик ведения хозяйственной деятельности в новой рыночной России [10]. Формы неформального предпринимательства автор рассматривал с точки зрения различных вариантов производства внутри домохозяйств, что в значительной степени «пересекается» с подходами, которые использовали в 80-х годах на западе Гершуни Ю.И. [11] и Пал Р. Е. [12].

Основной задачей любой предпринимательской активности являлась возможность самообеспечения, так как обычно такая трудовая деятельность базируется на ключевом, а иногда и единственном источнике средств для существования. В этом случае неформальная занятость и/или самозанятость была определенным видом занятости индивида. Как правило, самозанятыми (неформально занятыми) и предпринимателями становились те, кто потерял работу в формальном секторе, а также наиболее уязвимые категории граждан: женщины, люди предпенсионного возраста и пенсионеры. При этом работниками, занятыми в такой предпринимательской деятельности, становились вынужденно. Сама работа была низкоквалифицированной [13], не престижной и низкооплачиваемой. Права работников не соблюдались, а зарплата была «теневой». Особенности оплаты труда в тот период изучали такие исследователи как Косалс Л.Я. и Рывкина Р.В. [14].

В переходный период российской экономики практически все исследователи отмечают, что под «неформальной занятостью» могли понимать формат отсутствия официальной регистрации. Как правило, люди использовали возможность подработки (вторичной занятости), совмещая ее с основной официальной работой [9]. Самозанятость вне основного места работы скрывалась, так как это было запрещено на законодательном уровне. В связи с этим достаточно сложно было контролировать данные процессы и оценивать масштабы трудовой деятельности. Согласно исследованиям [15], в конце 1990-х гг. в предпринимательство с неформальным видом занятости было вовлечено от 8 до 13 млн. человек. В начале 2000 г. около 8%. Это была доля неформальной занятости населения на официальных предприятиях, а большинство официальных работников имели опыт «не официальной» занятости хотя бы однажды. Неформальная занятость чаще всего использовалась при организации сезонных работ в сельском хозяйстве, встречалась в торговле, общественном питании, строительстве и транспортных перевозках [9; 16]. В малом предпринимательстве в неформальном секторе трудовые отношения отличались отсутствием формализованности в трудовых отношениях, а также отсутствием социальных гарантий и существующих норм труда. Достаточно часто сами условия труда противоречили законодательству, а сама предпринимательская деятельность не была официально зарегистрирована или вообще включала в себя криминальные схемы [17; 18].

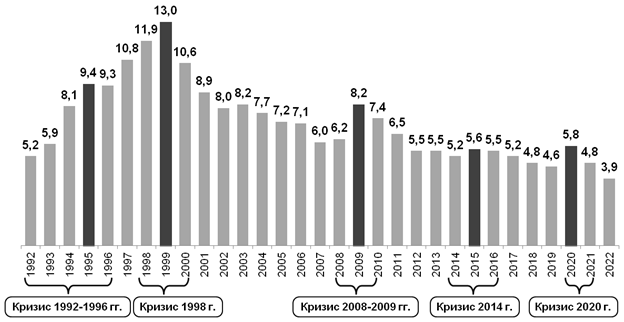

Начиная с 90-х годов исследователи отмечают, что масштабы неформальной занятости и самозанятости в России были обычно выше, чем в большинстве развитых стран [19]. С одной стороны, это было связано с низким уровнем заработанной платы по основному месту работы регулярной «задержкой» её выплат, а с другой – был уход от полной безработицы, рост которой всегда сопровождал кризисные явления, которые происходили в российской экономике (рис. 1).

Источник: построено автором на основе данных Росстата (Российский статистический ежегодник. 2023 / Федеральная служба государственной статистики (Росстат). М., 2023 URL:https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/trud_3_15-s.xlsx).(дата обращения 20.08.2024).

Рис. 1.- Уровень безработицы населения и экономические кризисы в Российской Федерации, %

Первая кризисная ситуация (кризис) в российской экономике произошла в период с 1992-1996 гг. За относительно короткий отрезок времени отечественным экономистам пришлось адаптировать или даже создать заново многие рыночные институты. Активно принимались новые законы, заново строилась налоговая система, менялась финансовая система, появились коммерческие банки и Центральный банк. В стране была реализована приватизация государственных предприятий, появилась частная собственность и предприниматели. Такие изменения сказались практически на каждом члене общества. Произошла либерализация цен. Появилась конкуренция на рынке, в том числе, с внешними производителями. Многие предприятия просто не выдержали конкуренции с зарубежными товарами, их количеством, которых раньше просто не было в нашей стране.

Последствием таких реформ стала гиперинфляция и многие российские предприятия начали закрываться, не выдерживая внешней конкуренции. Одним из последствий первого кризиса стал рост безработицы, которая в 1995 году достигла (по данным официальной статистики) 9,4%.

Однако начатые реформы позволили России участвовать в мировой торговле. С одной стороны, это открывало новые возможности, а с другой - предопределило появление и влияние новых мировых экономических проблем и кризисов внутри нашей страны. Кризис 1998 года, пришедший из Азии, привел к окончательному разбалансированию бюджета и к дефолту. Последствием стал резкий рост инфляции (скачок) до 80%. Значительное количество коммерческих банков обанкротилось, большая часть населения потеряла свои сбережения. Объемы производства резко сократились. Следствием явился и рост безработицы, которая в 1999 году достигла 13% (по данным официальной статистики).

Однако условия внешнего рынка позволили начать развивать собственные российские производства, прежде всего связанные с сырьевыми ресурсами (в мире произошло увеличение спроса, а как следствие и увеличение цены на нефть). За несколько лет после дефолта экономические показатели России вновь стабилизировались и стали расти на 5-7% в год. Положительные тренды в развитии экономики и постепенное снижение безработицы до уровня 6% в 2007 году прервал случившийся американский ипотечный кризис 2008 года. «Лопнувший пузырь» повлек за собой сокращение потребления, как следствие, сокращение производства, увольнение сотрудников и новый виток рецессии во всем мире. В России кризис начался с обвала фондового рынка, который произошел в 2008 г. летом. Уже в начале 2009 г. безработица достигла 8,2%. Основным доходом оставался ресурсный экспорт, а производительность труда была значительно ниже развитых стран мира. Средний класс (малый и средний бизнес) составлял очень маленькую долю, которая была практически незаметной на фоне монополистических полугосударственных и государственных компаний, торгующих нефтью, газом, металлом и т.п.

Кризис 2014-2015 гг. был вызван не только падением мировых цен на нефть, но и принятием первых санкций, введенными США, Евросоюзом, Японией, Швейцарией и другими странами, против российской экономики в связи с присоединением Крыма к России. Падение стоимости нефти продолжилось и в 2015 году, это негативно сказалось на всей российской экономике и на рынке труда, в частности. Показатель безработицы установился на отметке 5,6% в 2015 г. После данного кризиса доходы населения стали стремительно падать. С 2014 года практически в два раза произошло уменьшение количества банков, которое за собой повлекло сокращение предложения и рост процентной ставки за кредиты. Усугубилась ситуация с появлением Пандемии, которая была вызвана инфекцией Covid-19.

Очевидно, что те изменения, которые случились на рынке труда в кризисной ситуации во время Пандемии были связаны, прежде всего, с введением жестких локдаунов и вынужденным уходом на удаленную работу. Некоторые изменения в трудовых отношениях носили временный характер, а некоторые остались и в постковидной экономике [20]. Последствия Covid-19 нанесли серьезный удар не только по российской экономике, но и по мировой экономике и ослабили многие ее отрасли [21; 22; 23; 24].

Перед началом Пандемии в 2019 г. согласно данным официальной статистики средняя численность занятого российского населения достигла практически 72 млн. человек. Уровень безработицы в 2019 г. составлял 4,6%. В первом квартале в 2020 г. число работающих граждан сократилось практические на 600 тыс. человек [25]. Данный показатель начал демонстрировать постепенный спад, о чем свидетельствовало падение более чем на 0,5 млн человек. Во втором квартале в связи с ужесточением карантина число занятых сократилось на 1,1 млн. человек. Количество безработных увеличилось и к концу 2020 г. составило 5,8% (в марте 2020 г. показатель составлял 4,7%, в июне - 6,2%) [25].

Кризис в экономике, который был обусловлен пандемией, начался в 2020 г. и в отличие от предыдущих имел избирательный характер по отраслям. Прежде всего, пострадала сфера услуг, туризм и развлечения, а также строительство. Очевидно, что причиной явились форматы усиления противоковидных мер: локдауны, самоизоляция и практически запрет на свободное перемещение между регионами страны, в другие страны. Согласно статистики почти каждый десятый в сфере гостиничного бизнеса, общественного питания, в организациях культуры и спорта оказался без работы [26]. В значительной мере пострадали малые и средние предприятия, которые были не в состоянии в отличии от крупного бизнеса пережить антиковидные меры и были вынуждены сокращать персонал и/или совсем закрываться.

Основная особенность трудовых отношений в период Пандемии, как отмечают эксперты, это появление в 2020 году удалённого варианта работы не только для сотрудников среднего и малого бизнеса, которые «перешли» в дистанционный формат работы [27], но и тех отраслей, работу которых ранее нельзя было представить в режиме онлайн-занятости. К ним однозначно можно отнести образование и медицину [28]. До начало ковидных ограничений возможность работать «удаленно» была характерна для некоторых категорий работников из сферы информационных технологий, продаж, страхового бизнеса, сотрудников call-центров, в области дистанционного образования и репетиторства. Сама онлайн-занятость позволила расширить доступ на рынок труда отдельных граждан (например, имеющих ограничения в связи с инвалидностью, матерей-одиночек с маленькими детьми, неработающих пенсионеров и жителей удаленных районов от районных центров и мегаполисов) за счёт возможности работать «из дома». Однако данная тенденция наблюдалась лишь в период локдаунов 2020-2021 гг., а затем ее присутствие стало минимально [24]. Значительно вырос спрос на услуги доставки (курьеров). По сравнению с доковидным периодом (2019 г.) численность занятых в данной отрасли возросла на 17 тыс. человек и к концу 2020 г. составила 125 тысяч рабочих мест. В крупных городах и агломерациях был зафиксирован рост неполной занятости [29].

Таким образом, особенностью экономического кризиса в период Пандемии является «выборочное поражение» отраслей экономики. Более того, Covid-19 изменил конъюнктуру рынка труда и принципы выстраивания трудовых отношений. Рынок стал более гибким и чувствительным ко всем изменениям. Несмотря на всеобщий спад некоторые отрасли, например, курьерская доставка, фармацевтика, дистанционная медицина и образование стали уверенно развиваться. Произошло увеличение не только спроса на данные виды услуг, но и рост рабочих мест. Изменился и неформальный сектор экономики [30], в котором особое место заняли новые подходы к самозанятости населения, удаленной работе и предпринимательской деятельности на уровне домохозяйств (учитывая вынужденную самоизоляцию).

Основная задача самозанятости в настоящий период, в который на кризисные последствия Пандемии накладываются современные факторы внешнего и внутреннего характера, как и в период развития неформальной занятости [31] – это адаптация социально-трудовой сферы к кризисным явлениям в экономике. Как и в период 90-х стоит задача сохранения / поддержание определенного уровня дохода граждан [32]. в период адаптации населения к новым кризисным явлениям в экономике, которые на сегодняшний день связанны с санкциями. Начиная с 2019 г. «российская самозанятость» подразумевает, что самозанятый занимается трудом, результатом которого становится конечный продукт или оказание услуги в рамках договора гражданско-правового характера. По сути – это элементарная предпринимательская деятельность, но при этом самозанятый не может нанимать на работу или использовать услуги третьих лиц [33], ограничены перечень разрешенных видов деятельности для самозанятых, остается нерешенным вопрос их социальной защиты.

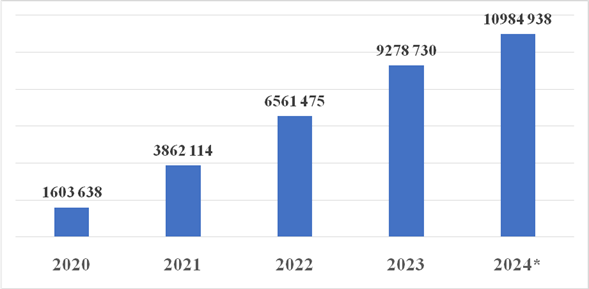

Современный период отличается масштабным распространением самозанятости в экономике России и значительным ростом числа самозанятых, которых стали ассоциировать с плательщиками налога на профессиональный доход (рис.2).

Примечание: * данные на 31 июля 2024 г.

Источник: составлено на основе статистики ФНС России (Статистика для национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» // Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Портал ФНС России. [Электронный ресурс]. URL: https://rmsp.nalog.ru/statistics2.html (дата обращения 30.08.2024).

Рис. 2 . - Численность самозанятых граждан РФ, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», чел.

При этом многократный рост числа самозанятых в нашей стране сопровождается не только положительными эффектами, но и отрицательными. К числу положительных моментов можно отнести:

1) сокращение численности неформально занятых лиц в экономике страны;

2) рост легальных доходов населения;

3) рост налоговых поступлений в бюджет государства;

4) рост занятости населения, расширение возможностей для реализации предпринимательской инициативы граждан и др.

К числу отрицательных эффектов масштабирования самозанятости в экономике относятся:

1) недостаточная правовая определенность самозанятости и статуса самозанятых;

2) нерешенность вопросов социальной защиты самозанятых;

3) временный характер эксперимента по введению налога на профессиональный доход;

4) ограниченный перечень разрешенных видов деятельности для самозанятых;

5) запрет на использование наемного труда и др.

Заключение

Таким образом, в современных условиях самозанятость представляет собой востребованную форму занятости населения, позволяющую социально-трудовой сфере адаптироваться к кризисным явлениям в экономике, обеспечивающую гибкость трудовой деятельности и позволяющую населению реализовывать свою предпринимательскую инициативу. Масштабное распространение самозанятости в экономике требует разработки и реализации мер государственного регулирования, направленных на развитие ее положительных аспектов и нивелирование отрицательных.

Таким образом, Формирующаяся в настоящее время российская модель самозанятости предполагает определение данной формы занятости, законодательное закрепление статуса самозанятого российского гражданина. Она призвана обеспечить, прежде всего, легализацию самозанятости и придание самозанятым формального статуса, создать благоприятные экономико-правовые условия осуществления трудовой деятельности гражданином и почву для сокращения издержек, что в конечном итоге будет способствовать повышению благосостояния российских граждан и улучшению ситуации на российском рынке труда, который в последнее время подвержен множеству экзогенных и эндогенных воздействий, обусловленных экономическими, социальными и политическими факторами.

References:

Neustoychivaya zanyatost: mezhdunarodnyy i rossiyskiy konteksty budushchego sfery truda [Precarious employment: international and Russian contexts of the future of the world of work] (2017). M.: RealPrint. (in Russian).

Rossiyskiy statisticheskiy ezhegodnik. 2023 [The Russian Statistical Yearbook. 2023] (2023). M.: Rosstat. (in Russian).

Agabekyan R.L. (2013). Fenomen neformalnoy zanyatosti v rossiyskoy ekonomike [Phenomenon of informal employment in Russian economics]. Theory and practice of social development. (1). 297-300. (in Russian).

Aldybaev S.N. (2020). Neformalnaya zanyatost i samozanyatost: problemy, tendentsii, poyavlenie institutov, reguliruyushchikh neformalnuyu zanyatost i samozanyatost [Informal employment and self-employment: problems, tendencies, emergence of institutions regulation informal employment and self-employment]. Aspirant. (4(55)). 20-25. (in Russian).

Alimova E.I., Kusheva A.A. (2017). Osobennosti neformalnoy samozanyatosti [Features of informal self-employment]. Molodezhnyy nauchnyy forum: obschestvennye i ekonomicheskie nauki. (5(45)). 99-103. (in Russian).

Chepurenko A.Yu., Obydyonnova T.B. (2001). Trudovye otnosheniya na rossiyskikh malyh predpriyatiyakh (po materialam sotsiologicheskikh obsledovaniy) [Labor relations in Russian small enterprises (based on the materials of sociological surveys)]. Voprosy Ekonomiki. (4). 110-122. (in Russian).

Chernyh E.A., Loktyukhina N.V. (2021). Aktualnye sotsialno-trudovye aspekty samozanyatosti v sovremennoy Rossii [Current social and labor aspects of self-employment in modern Russia]. Ekonomicheskoe vozrozhdenie Rossii. (1(67)). 136-151. (in Russian). doi: 10.37930/1990-9780-2021-1-67-136-151.

Datsko Yu.M. (2020). Problemy pravovogo regulirovaniya samozanyatyh grazhdan [Problems of legal regulation of self-employed citizens]. The young scientist. (45(335)). 81-82. (in Russian).

Druzhilov S.A. (2015). Prekariat i neformalnaya trudovaya zanyatost v Rossii: sotsialno-psikhologicheskie aspekty [The precariat and informal work in russia: the socio-psychological aspects]. Humanitarian research. (1-2(41)). 53-61. (in Russian).

Florinskaya Yu.F. (2022). Sotsiologiya i statistika ne pokazyvayut negativnyh trendov v trudovoy migratsii [Sociology and statistics show no negative trends in labor migration]. Russian Economic Developments. 29 (6). 55-59. (in Russian).

Gershuny J.I. (1979). The Informal Economy: Its Role in Industrial Society Futures. 11 (1). 3-15.

Grabova O.N., Suglobov A.E. (2017). Problemy vyhoda «iz teni» samozanyatyh lits v Rossii: riski i puti ikh preodoleniya [The problems of «de-shadowing» of self-employed people in Russia: risks and coping mechanisms]. Economics and management. 10 (6). 108-116. (in Russian).

Kapelyushnikov R.I. (2012). Neformalnaya zanyatost v Rossii: chto govoryat alternativnye opredeleniya? [Informal employment in Russia: what do the alternative definitions say?] Moscow: Vyssh. shk. ekonomiki. (in Russian).

Karabchuk T.S., Nikitina M.V. (2011). Dinamika i struktura sluchaynoy i neformalnoy zanyatosti v Rossii [Dynamics and structure of casual and informal employment in Russia]. Vestnik rossiyskogo monitoringa ekonomicheskogo polozheniya i zdorovya naseleniya niu vshe (rlms-hse). 97-109. (in Russian).

Kosals L.Ya., Ryvkina R.V. (2002). Stanovlenie institutov tenevoy ekonomiki v postsovetskoy Rossii [The formation of shadow economy institutions in post-Soviet Russia]. Sociological Studies (Sotsiologicheskie Issledovaniia). (4). 13-21. (in Russian).

Lyashok V.Yu. (2022). Sanktsii poka ne vyzvali rosta bezrabotitsy [Sanctions have not yet generated growth in unemployment]. Russian Economic Developments. 29 (4). 50-52. (in Russian).

Maksimovich L.V. (2006). Samozanyatost naseleniya v rossiyskoy ekonomike: formirovanie i regulirovanie [Self-employment of the population in the Russian economy: formation and regulation] Saratov. (in Russian).

Medvedeva E.I., Aleksandrova O.A., Kroshilin S.V. (2022). Telemeditsina v sovremennyh usloviyakh: otnoshenie sotsiuma i vektor razvitiya [Telemedicine in modern conditions: the attitude of society and the vector of development]. Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast. 15 (3). 200-222. (in Russian). doi: 10.15838/esc.2022.3.81.11.

Medvedeva E.I., Kuteeva K.A. (2022). Protsessy stanovleniya samozanyatosti v Rossiyskoy Federatsii [The processes of self-employment formation in the Russian Federation]. Economic sciences. (217). 314-319. (in Russian). doi: 10.14451/1.217.529.

Oberemko O.A. (2005). Barsukova s.yu. neformalnaya ekonomika: ekonomiko-sotsiologicheskiy analiz. m.: gu vshe, 2004 [Barsukova S.Yu. informal economy: economic and social analysis. M.: SU HSE, 2004]. Sotsiologicheskiy Zhurnal (Sociological Journal). (1). 174-184. (in Russian).

Pahl R.E. (1980). Employment, Work, and the Domestic Division of Labour International Journal of Urban and Regional Research. 4 1-20.

Pokida A.N., Zybunovskaya N.V. (2019). Samozanyatost na rossiyskom rynke truda [Self-employment in the Russian labor market]. Sotsialno-trudovye issledovaniya. (3). 18-29. (in Russian).

Radaev V.V. (1999). O sotsialnyh kompromissakh i tenevoy ekonomike. Kuda idet Rossiya? Krizis institutsionalnyh sistem: vek, desyatiletie, god [Social compromises and the shadow economy. Where is Russia going? Crisis of institutional systems: century, decade, year] M.: Logos. (in Russian).

Sinyavskaya O.V. (2005). Neformalnaya zanyatost v sovremennoy Rossii: izmerenie, masshtaby, dinamika [Informal employment in modern Russia: measurement, scale, dynamics]. Economic sociology. 6 (2). 12-28. (in Russian).

Tikhonova N.E., Chepurenko A.Yu. (2004). Predprinimatelskiy potentsial rossiyskogo obshchestva [The entrepreneurial potential of Russian society]. Mir Rossii. Sotsiologiya. Etnologiya. 13 (1). 116-145. (in Russian).

Toksanbaeva M.S. (1998). Samozanyatost i eyo protivorechiya [Self-employment and its contradictions]. Economics of Contemporary Russia. (3). 32-45. (in Russian).

Varshavskaya E.Ya., Donova I.V. (2013). Neformalnyy naem v korporativnom sektore (gde i chem zanyaty te, kogo ne vidno sverkhu) [Informal employment in the corporate sector (where and what do those who are invisible from above)]. Mir Rossii. Sotsiologiya. Etnologiya. 22 (4). 148-173. (in Russian).

Veremeyko Yu. (2007). Osobennosti ispolzovaniya distantsionnogo truda [Features of remote labor]. Zarabotnaya plata. (10). (in Russian).

Voloshin A.A. (2022). Problemy i izmeneniya na rynke truda Rossii v khode krizisov 2020 i pervoy poloviny 2022 gg [The problems and changes on the labor market in Russia during the crises in 2020 and the first half of 2022]. Moscow Economic Journal. (7). (in Russian). doi: 10.55186/2413046X_2022_7_7_445.

Zubarevich N.V. (2021). Vliyanie pandemii na sotsialno-ekonomicheskoe razvitie i byudzhety regionov [Influence the pandemic at socio-economic development and regional budgets]. Voprosy teoreticheskoy ekonomiki. (1(10)). 48-60. (in Russian). doi: 10.24411/2587-7666-2021-10104.

Zubarevich N.V. (2021). Vliyanie pandemii na sotsialno-ekonomicheskoe razvitie i byudzhety regionov [Influence the pandemic at socio-economic development and regional budgets]. Voprosy teoreticheskoy ekonomiki. (1(10)). 48-60. (in Russian). doi: 10.24411/2587-7666-2021-10104.

Страница обновлена: 17.03.2025 в 15:46:38