Marketing policy of penal institutions: results, limitations, ways of improvement

Chernyshov I.N.1, Solovkin O.N.1

1 Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний

Download PDF | Downloads: 26

Journal paper

Economic security (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 7, Number 4 (April 2024)

Abstract:

The article attempts to understand the role of institutions of the penitentiary system in the system of economic interaction, taking into account the legal conditions for the implementation of procurement activities.

The research purpose was to form a holistic view of the problem of implementation of marketing activities by penal institutions in the framework of achieving the goal of attracting convicts to paid work and to identify internal and external factors limiting the sale of products produced in places of deprivation of liberty. Methods of dynamic and structural analysis, comparison and generalization were used in the research process. The information base consists of scientific articles, periodical materials, informational and analytical materials, and data from departmental statistical reports.

In the course of the research, the structure of the products sold by penitentiary institutions in the medium-term dynamics in the context of economic activities, individual types of products (goods, works and services) and the main groups of customers was analyzed. Special attention was paid to the preference of penal institutions to act as the sole supplier of a certain range of products.

Firstly, there are three market segments in which the penitentiary system operates with a certain stability: the provision of services for the needs of commercial organizations, the sale of goods for the needs of the penitentiary system itself, and the sale of a limited range of products for the needs of other state and municipal customers.

Secondly, in the medium term, taking into account the trends in the development of the Russian labor market, an increase in the "commercial" segment is expected, while the segment of products for the "self-sufficiency" of the penitentiary system is likely to show a downward trend. Thirdly, at present, the penitentiary institutions as participants of the public procurement market are significantly limited in their possibilities both from the side of the legal regulation of activities and from the point of view of the possibilities of applying economic instruments.

Keywords: penal system, correction facility, sales of products, government procurement, single-supplier procurement

Введение. В условиях глобальных геополитических процессов необходимость создания надежной и эффективно функционирующей системы национальной безопасности (в том числе в экономической сфере), встроенной в общую парадигму государственного управления, является одним из важнейших условий устойчивого развития [23]. Формирующиеся новые вызовы экономике России обуславливают усиление функции управления рисками в системе стратегического планирования. Без детального анализа и оценки рисков становится невозможным планировать эффективные мероприятия, необходимые для достижения целевых ориентиров и индикаторов [14].

В числе национальных интересов России на современном этапе, закрепленных в Стратегии национальной безопасности РФ [4], выделяются укрепление законности, защита граждан и всех форм собственности от противоправных посягательств, развитие механизмов взаимодействия государства и гражданского общества. В числе стратегических национальных приоритетов, на основе которых осуществляется обеспечение и защита национальных интересов, выступают принципы государственной и общественной безопасности, экономической безопасности. Обеспечению государственной и общественной безопасности способствует реализация мер, направленных, в том числе, на повышение эффективности деятельности правоохранительных органов.

В рамках данной статьи авторами поставлена исследовательская задача совместить в одной «плоскости» рассмотрение вопросов развития уголовно-исполнительной системы России как составляющей правоохранительных органов страны с вопросами обеспечения социальной и экономической безопасности [18; 34; 35]. Лишь частично затронув общие проблемные (в основном нормативно-правовые) аспекты функционирования исправительных учреждений как субъектов хозяйствования, сосредоточимся на анализе их взаимодействия с потенциальными и реальными субъектами спроса на продукцию исправительных учреждений – коммерческими организациями, а также государственными и муниципальными заказчиками. Обладая значительным экономическим потенциалом (по данным ведомственной статистической отчетности 2022 г. – свыше 600 производственных подразделений исправительных учреждений, на которых организовано более 130 тыс. рабочих мест, более 260 тысяч осужденных, подлежащих привлечению к оплачиваемому труду, имеющееся производственное оборудование и объекты промышленной инфраструктуры), пенитенциарная система страны может и должна рассматриваться как один из мощных экономических агентов, способных в условиях неопределенности и риска гарантированно обеспечить потребности внутреннего рынка в продукции определенной номенклатуры по регулируемым ценам [19].

Кроме того, с учетом тенденций развития российского рынка труда имеющийся у ведомства трудовой потенциал из числа осужденных к лишению свободы, к принудительным работам, вызывает все большую заинтересованность бизнес-сообщества. В настоящее время в научной литературе проблематика государственно-частного партнерства сформировалась как мощное исследовательское направление [11; 15; 17; 24]. На фоне антикризисного режима функционирования основной массы промышленных предприятий обеспечение полной и продуктивной занятости осужденных (то есть занятости, позволяющей не только вовлечь в общественно-полезную деятельность всех трудоспособных лиц, но и обеспечить для всех его участников «достойный» результат труда) – не локальная задача ведомства, но важная государственная задача. Ее решение обуславливает остроту таких важных для общества вопросов как возмещение ущерба потерпевшим от совершенных преступлений, а также компенсация расходов государства (то есть налогоплательщиков) на содержание осужденных в местах лишения свободы [31].

Цели статьи формировались в ответе на два вопроса. Первый – где лежат точки соприкосновения хозяйственных интересов исправительных учреждений и их потенциальных экономических партнеров? И второй – что мешает исправительным учреждениям более активно участвовать в экономической жизни при существующих правовых рамочных условиях хозяйствования?

Изучение и сравнительный анализ публикаций по проблематике взаимодействия учреждений уголовно-исполнительной системы с коммерческими структурами по вопросам трудового использования осужденных позволяет сделать вывод о разрозненности мнений и отсутствии единого вектора исследований.

Некоторые исследования сосредотачиваются на анализе имеющихся ограничений, накладываемых на исправительные учреждения в процессе выбора направлений деятельности и субъектов сотрудничества (особый пропускной режим, низкая квалификация и недостаточная мотивация осужденных к труду) [25]. При этом встречаются позиции о необходимости возрождения советских методов организации труда осужденных [12].

Достаточно часто рассматриваются возможности административным путем сформировать стабильную рыночную нишу для продукции исправительных учреждений (например, по аналогии с субъектами малого предпринимательства и социально ориентированными некоммерческими организациями, установить определенный норматив – обязательную долю товаров, работ и услуг, который следует приобретать у исправительных учреждений для обеспечения государственных и муниципальных нужд) [22; 36]. Отдельные статьи посвящены вопросам участия исправительных учреждений в производственной кооперации на региональном уровне, анализу возможных организационных форматов сотрудничества [32].

Значительное количество публикаций посвящено проблемам развития государственно-частного партнерства при организации производства на базе исправительных учреждений [16; 26; 30]. Однако в большинстве случаев позиции, отражающие необходимость расширения партнерства, недостаточно подкреплены результатами анализа его возможностей и ограничений, оценкой возникающих рисков для каждой из сторон. Отдельные исследователи приходят к конкретным выводам о том, что применение инструментов государственно-частного партнерства в указанной сфере крайне ограничено, а объекты промышленного сектора уголовно-исполнительной системы не вызывают коммерческого интереса у бизнеса [20].

Таким образом, видится необходимым в первую очередь количественно охарактеризовать масштабы взаимодействия исправительных учреждений с государственными и муниципальными заказчиками, а также коммерческими организациями, чтобы на следующем этапе подойти к проблеме идентификации и оценки рисков, возникающих в ходе взаимодействия. На основе полученных выводов появится возможность более обоснованно рассуждать об эффективных направлениях и формах сотрудничества указанных субъектов.

Характеристика продукции исправительных учреждений: структурный анализ. В соответствии со статьей 18 Закона РФ № 5473-1 «Об учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы Российской Федерации» [5] деятельность производственных подразделений исправительных учреждений (центров трудовой адаптации осужденных, учебно-производственных и лечебно-производственных мастерских) представляет собой инициативную самостоятельную производственную деятельность (собственную производственную деятельность) учреждений, исполняющих наказания, осуществляемую на свой риск и под установленную законом ответственность в целях исполнения требований уголовно-исполнительного законодательства РФ об обязательном привлечении осужденных к труду.

С позиций гражданского законодательства сочетание таких характеристик как «инициативная», «самостоятельная», «осуществляемая на свой риск и под установленную законом ответственность» в определенной степени и с определенными ограничениями позволяет проводить сопоставление указанной деятельности с предпринимательской деятельностью. Согласно ст. 2 Гражданского кодекса РФ – предпринимательской деятельностью является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг [1].

Ключевое отличие производственной деятельности исправительных учреждений от предпринимательской деятельности определяется целями их создания и функционирования. Исправительные колонии, воспитательные колонии, тюрьмы, лечебные исправительные учреждения, создаваемые и функционирующие в организационно-правовой форме учреждений, в соответствии с гражданским законодательством не имеют извлечение прибыли в качестве своей основной цели, однако могут осуществлять приносящую доход деятельность, если это предусмотрено их уставами, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых они созданы, и, если это соответствует таким целям. Статья 1 Уголовно-исполнительного кодекса РФ в качестве целей определяет исправление осужденных и предупреждение совершения новых преступлений как осужденными, так и иными лицами [2].

В этой связи в первую очередь необходимо изучить предмет экономического взаимодействия исправительных учреждений: что могут предложить их производственные подразделения своим контрагентам?

Для целей последующего анализа вначале рассмотрим структуру продукции, произведенной исправительными учреждениями продукции в горизонте 2018-2022 гг. В первую очередь, в рамках структурного анализа достаточно показательны цифры, характеризующие соотношение между:

1) товарами (как вида продукции, изготавливаемого из приобретенных за собственные средства сырья и материалов), и

2) работами и услугами (как вида продукции, не имеющего ярко выраженной материально-сырьевой компоненты в структуре производственной себестоимости).

Вторым основанием для структурного анализа служит категория потребителей. В рамках статьи мы будем рассматривать три основных направления производства и последующего сбыта продукции ИУ:

1) для нужд уголовно-исполнительной системы (внутрисистемные поставки);

2) для государственных и муниципальных нужд (без учета нужд уголовно-исполнительной системы);

3) для нужд коммерческих организаций.

Такая классификация позволит нам выделить «коммерческий» сегмент продукта, производимого исправительными учреждениями, а также в определенной степени конкретизировать форму продукта, который бизнес видит предметом экономического взаимодействия с уголовно-исполнительной системой.

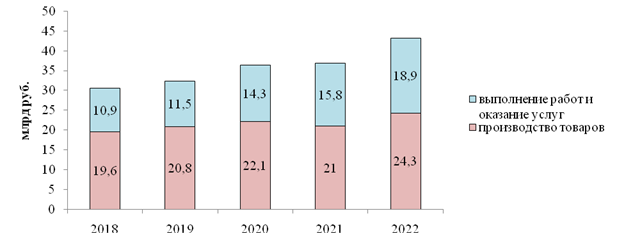

По данным статистической отчетности ФСИН России за период с 2018 по 2022 годы совокупный объем продукции, произведенный с привлечением осужденных к оплачиваемому труду (в фактических ценах), возрос с 30,5 до 43,2 млрд руб. (+41,6 %).

В структуре продукции традиционно преобладают товары, исследуемый период их объем увеличился с 19,6 до 24,3 млрд руб. (+24 %). Между тем следует отметить, что производимые исправительными учреждениями товары характеризуются достаточно высокой материалоемкостью, около половины их отпускной цены формируется за счет стоимости перерабатываемого сырья и материалов.

Объем работ и услуг, выполненных и оказанных исправительными учреждениями, в стоимостных показателях за 2018-2022 гг. увеличился более существенно – с 10,9 до 18,9 млрд руб. (+73,4%).

Таким образом, в первом приближении можно говорить о «товарно-ориентированной» структуре продукции, производимой и реализуемой исправительными учреждениями (рис. 1), которая за исследуемый период смещается в сторону увеличения доли работ и услуг (соотношение 64%/36% в 2018 г. переместилось в сторону 56%/44% в 2022 г.).

Рисунок 1. Структура продукции, произведенной учреждениями УИС в 2018–2022 гг.

(по основным группам), млрд руб.

Источник: статистическая отчетность ФСИН России, расчеты авторов.

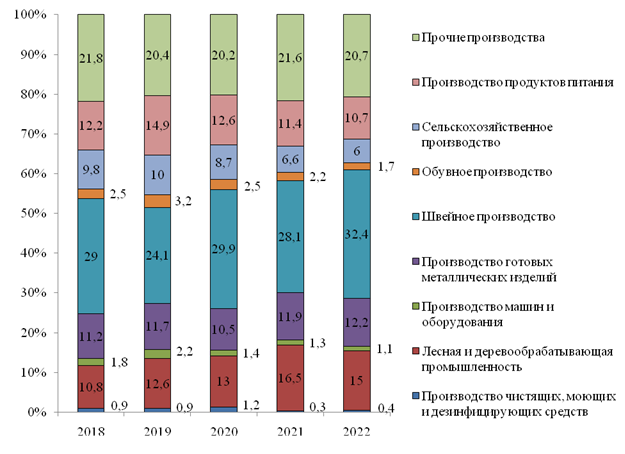

Для формирования более четкого представления, дополним представленную диаграмму структурой произведенной продукции по видам экономической деятельности (рис. 2):

Рисунок 2. Структура продукции, произведенной учреждениями УИС в 2018–2022 гг.

(по видам экономической деятельности), %

Источник: статистическая отчетность ФСИН России, расчеты авторов.

К основным видам производственной деятельности исправительных учреждений традиционно относятся швейное производство, лесозаготовка и деревообработка, металлообработка, сельскохозяйственное и пищевое производство.

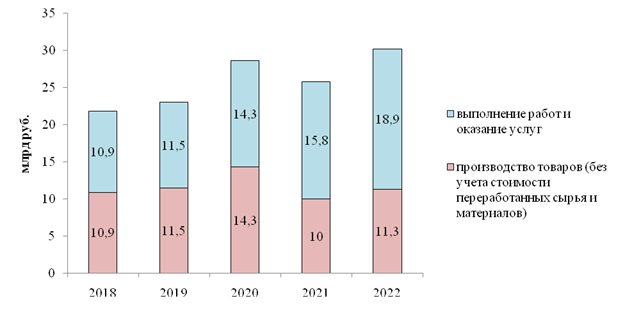

Приведенная на рисунке 1 структура не в полной мере отражает объективную картину распределения затрат труда (и, как следствие накладных расходов) между товарами, с одной стороны, и работами, и услугами, с другой. Если «очистить» стоимость выпущенной продукции от материальных затрат, то структура продукции де-факто превращается в «услуго-ориентированную» (соотношение 45%/55% в 2018 г. и 42%/58% в 2020 г.). Она представлена на рисунке 3.

Рисунок 3. Структура продукции, произведенной учреждениями УИС в 2018–2022 гг.

(без учета стоимости переработанных сырья и материалов), млрд руб.

Источник: статистическая отчетность ФСИН России, расчеты авторов.

В качестве краткого вывода по результатам первого блока анализа отметим постепенное смещение в процессе формирования добавленной стоимости при использовании труда осужденных к лишению свободы в сторону усиления компонента «работы и услуги».

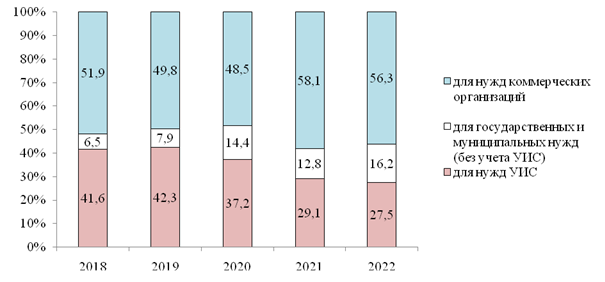

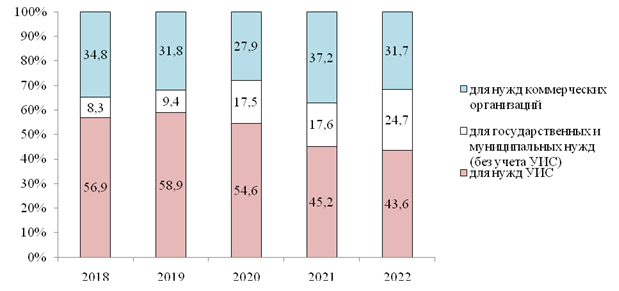

Перейдем ко второму направлению структурного анализа – анализу по категории потребителей продукции (рис. 4).

Рисунок 4. Структура продукции, произведенной учреждениями УИС,

по основным группам потребителей в 2018–2022 гг., %

Источник: статистическая отчетность ФСИН России, расчеты авторов.

Рассматривая данный вопрос без выделения сегментов товаров, работ и услуг, можно сделать предварительный вывод о достаточно устойчивом функционировании двух вполне равных по объему сегментов – сегмента продукции для нужд коммерческих организаций и сегмента продукции для государственных и муниципальных нужд (главным образом, для нужд самой уголовно-исполнительной системы). Соотношение между секторами – 52%/48% в 2018 г. и 56%/44% в 2022 г.

Однако при совмещении двух оснований структурного анализа, открывается достаточно интересная картина, позволяющая формулировать более обоснованные выводы об интересах бизнеса в процессе экономического взаимодействия с исправительными учреждениями.

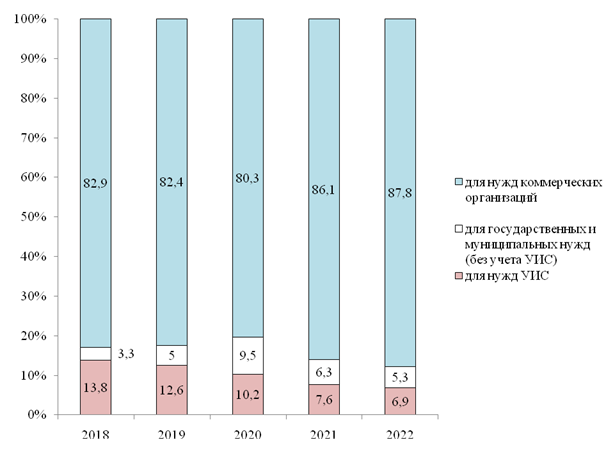

На рисунке 5 представлена структура реализованных исправительными учреждениями товаров в разрезе основных заказчиков.

Рисунок 5. Структура товаров, произведенных учреждениями УИС,

по основным группам потребителей в 2018–2022 гг., %

Источник: статистическая отчетность ФСИН России, расчеты авторов.

Как видно, «львиная» доля (до 2020 года – более половины) товаров производится исправительными учреждениями для удовлетворения собственных нужд. Портфель заказов, направленных на удовлетворение внутренних потребностей уголовно-исполнительной системы в процессе постепенного ограничения бюджетного финансирования сократился с 13–14 до 10–11 млрд руб. Это, главным образом, продукция сельского хозяйства, пищевая продукция, одежда, договора поставки которой осуществляются на основании п. 11 части I статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 44-ФЗ) [3].

Данный пункт определяет в качестве преференции учреждений уголовно-исполнительной системы право государственного (муниципального) заказчика на закупку у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случае, если производство товара, выполнение работы, оказание услуги осуществляются учреждением и (или) предприятием уголовно-исполнительной системы, в том числе для нужд исключительно организаций, предприятий, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг, утвержденных Правительством РФ.

За счет активных мер на государственном уровне (главным образом, во взаимодействии с Советом Федерации) объем товаров, производимых для государственных и муниципальных заказчиков, за 2018–2022 гг. вырос почти в 3,7 раза – с 1,6 до 6 млрд руб. Отдельные субъекты РФ (в частности, Республика Карелия, Тульская область и др.) при осуществлении закупок для нужд органов государственной власти стали реализовывать практику, по которой ИУ в первоочередном порядке рассматриваются как поставщики продукции, и лишь при невозможности выполнения ими данных заказов, в процесс контрактации вовлекаются другие участники [36]. В свою очередь, объем товаров, производимых исправительными учреждениями для нужд коммерческих структур, увеличился незначительно – с 6,8 до 7,7 млрд руб. (+13,2 %).

Анализируя структуру работ и услуг, выполняемых и оказываемых ИУ в разрезе основных заказчиков (рис. 6), видно, что лишь 20% данного сегмента предназначено для государственных и муниципальных (в том числе внутрисистемных) заказчиков. Бизнес забирает остальные 80%.

Рисунок 6. Структура работ и услуг, выполненных и оказанных учреждениями УИС,

по основным группам потребителей в 2018–2022 гг., %

Источник: статистическая отчетность ФСИН России, расчеты авторов.

Таким образом, проведенный анализ позволил сформировать три ярко выраженных сегмента рынка сбыта продукции, производимой исправительными учреждениями.

Первый сегмент – товары, реализуемые для нужд самой уголовно-исполнительной системы. Специфика формирования номенклатуры и объемов сбыта в данном сегменте заключается в том, что «внутрисистемные» потребности жестко закреплены нормативными правовыми актами [6; 8; 9].

Второй сегмент – это товары, реализуемые для нужд государственных и муниципальных заказчиков. Особенности сбыта в данном сегменте обусловлены не только самой потребностью, но и установившимися формами взаимодействия. В отдельных регионах активно используются инструменты «прямых контрактов» с исправительными учреждениями, предоставления им преимущества перед другими поставщиками и исполнителями. Другие регионы в меньшей степени заинтересованы в подобных схемах взаимодействия.

И, наконец, третий сегмент – это услуги, оказываемые для нужд заказчиков из числа коммерческих организаций. В данном сегменте все зависит от складывающейся рыночной конъюнктуры, сложившихся хозяйственных связей и опыта взаимодействия. С учетом происходящих изменений на российском рынке труда данный сегмент имеет значительный потенциал роста.

Исправительное учреждение на рынке госзакупок: оценка возможностей использования преференции. По данным Минэкономразвития [28] в 2022 году было заключено 3206863 контракта стоимостным объемом 11189,1 млрд руб. В сравнении с 2021 годом при незначительном уменьшении количества контрактов (-3,7%) их совокупный объем в стоимостном выражении возрос на 18,4%.

Посредством электронного аукциона, который традиционно остается самым распространенным способом определения поставщика, в 2022 году было заключено 1812144 контракта на общую сумму 4454 млрд. руб. Если стоимостной объем данного сегмента практически не изменился в сравнении с 2021 г., однако количество заключенных контрактов сократилось на 5,9%. При этом отметим, что доля контрактов, заключенных по результатам проведения электронного аукциона, в общем стоимостном объеме контрактов сократилась почти на четверть (-24,2%) и составила 39,8%.

По результатам электронного конкурса в 2022 г. было заключено 86337 контрактов на общую сумму 3251,7 млрд. руб. В данном сегменте произошло значительные изменения в сравнении с 2021 г.: число заключенных контрактов выросло в два раза, а их стоимостный объем возрос на 75,3%. Доля контрактов, заключенных по результатам электронного конкурса, в общем стоимостном объеме контрактов возросла на 2,1% и составила 29,1%.

С единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в 2022 г. было заключено 891640 контрактов на общую сумму 2625,6 млрд. руб. В сравнении с 2021 г. наблюдается значительный рост стоимости таких контрактов (+44,4%) при сокращении количества контрактов на 12,2%. Доля контрактов, заключенных с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в общем стоимостном объеме контрактов возросла на 4,5% и составила 23,5%.

Позиция исправительных учреждений как участника конкурентных способов закупок более чем скромная: менее 300 выигранных конкурентных процедур стоимостным объемом около 500 млн руб. В относительных показателях эти значения составляют 0,01% по количеству контрактов и 0,003% по стоимостному объему. Очевидно, что в настоящее время конкурентные способы закупок не могут служить для учреждений уголовно-исполнительной системы стабильным механизмом формирования портфеля заказов. Иное дело – работа с заказчиками в роли единственного поставщика.

Сосредоточим более пристальное внимание на предоставленной учреждениям уголовно-исполнительной системы возможности выступать в качестве единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

В целях развития отдельных направлений производственной деятельности исправительных учреждений, упрощая для них отдельные процедуры сбыта и создавая им как производителям определенные преимущества, государство в первую очередь создает для этого правовые основы. В частности, Постановлением Правительства РФ № 1292 [7] утвержден перечень товаров (работ, услуг), производимых (выполняемых, оказываемых) учреждениями и предприятиями уголовно-исполнительной системы, закупка которых может осуществляться заказчиком у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)» [1]. Постановлением Правительства РФ от 28.05.2021 № 821 этот перечень был расширен. Кроме того, определен перечень товаров, работ и услуг, по которым могут осуществляться закупки для нужд исключительно организаций, предприятий, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы.

Кратко охарактеризуем этот перечень. В настоящее время он включает 302 наименования товаров, работ и услуг, отнесенных к 30 различным классам в соответствии с классификатором ОКПД 2. Наибольшее представительство в перечне занимают товары, работы и услуги следующих классов:

– 10 «Продукты пищевые» (58 позиций);

– 14 «Одежда» (33 позиции);

– 1 «Продукция и услуги сельского хозяйства и охоты» (32 позиции);

– 25 «Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования» (19 позиций);

– 28 «Машины и оборудование, не включенные в другие группировки» (19 позиций).

С точки зрения покупателя формат закупки у единственного поставщика имеет свои преимущества перед конкурентными способами закупки. К таким преимуществам следует отнести:

1) сокращение времени на закупку в сравнении с проведением конкурентных процедур;

2) отсутствие ограничений по годовому объему закупок, а также ограничений по предельному размеру цены контракта;

3) отсутствие необходимости размещения извещения об осуществлении закупки;

4) отсутствие необходимости согласования с контрольным органом о заключении контракта с единственным поставщиком;

5) наличие возможности ознакомления с образцами готовой продукции, возможности изготовления продукции по индивидуальному заказу и пр.

С точки зрения трансакционных издержек на осуществление закупочной процедуры – закупка у единственного поставщика – одна из наиболее «дешевых» процедур (по расчетам, приведенным в [10], доля издержек на осуществление госзакупки – всего 0,5% от средней стоимости закупки). Для сравнения – запрос котировок – 8,1%, электронный аукцион – 1,3%. Таким образом, наличие у исправительных учреждений подобного преимущества – потенциально хороший сигнал для государственных и муниципальных заказчиков. Но так ли это в реальной практике?

Чтобы оценить эффективность использования учреждениями уголовно-исполнительной системы этой преференции, проанализируем в динамике интенсивность заключения контрактов с единственным поставщиком.

Информационной базой анализа послужили материалы сводных аналитических отчетов о результатах мониторинга закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд за 2020-2022 гг., а также III квартал 2023 года [13; 27-29], (далее – Мониторинг закупок).

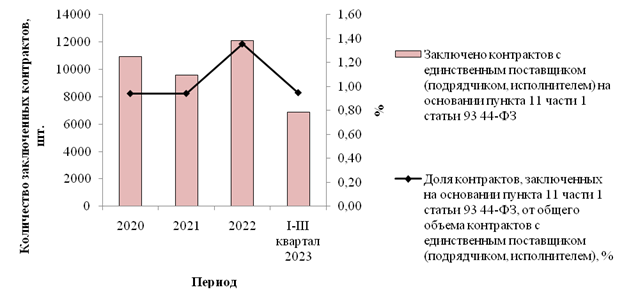

Количество контрактов, заключенных учреждениями уголовно-исполнительной системы на основании пункта 11 части 1 статьи 93 44-ФЗ, демонстрирует скачкообразную динамику (рис. 7).

Рисунок 7. Динамика количества контрактов, заключенных с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в 2020–2022 гг. и I–III кварталах 2023 г.

Источник: [13; 27-29].

При общей тенденции некоторого сокращения контрактов, заключенных с единственным поставщиком (на 3-4% в год в течение анализируемого периода), на 2022 год пришлось наибольшее число контрактов, заключенных учреждениями уголовно-исполнительной системы с использованием этой преференции. Доля таких контрактов в общем объеме контрактов с единственным поставщиком также показала наивысшее значение и впервые превысила порог в 1% (1,36%). Результаты мониторинга за I–III квартал 2023 года дают основание рассуждать о сокращении использования этого инструмента и возвращении к исходным параметрам (0,9% от общего объема контрактов, заключаемых с единственным поставщиком).

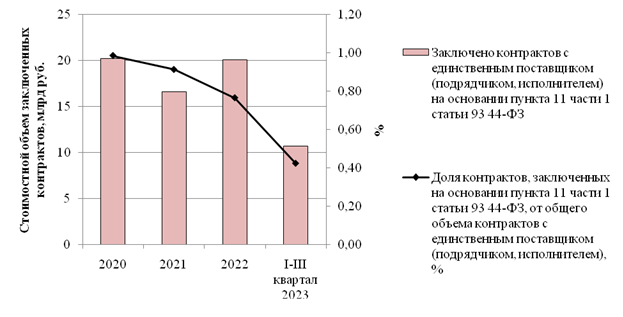

Переходя от анализа количества заключенных контрактов к их стоимостному объему, мы видим схожую динамику абсолютных показателей (рис. 8).

Рисунок 8. Динамика стоимостного объема контрактов, заключенных с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в 2020–2022 гг. и I–III кварталах 2023 г.

Источник: [13; 27-29].

Совокупный стоимостной объем контрактов, заключенных с единственным поставщиком, в отличие от количества, ежегодно растет (+5% в 2021 году, +18% в 2022 г.). На этом фоне стоимостной объем контрактов, заключаемых учреждениями уголовно-исполнительной системы по пункту 11 части 1 статьи 93 44-ФЗ, на уровне 20 млрд руб. видится в существующих условиях верхним пределом использования этой преференции. В 2023 году, судя по данным мониторинга за I–III квартал 2023 года, это значение может сократиться.

Заключение

Проведенный в статье анализ результатов производственной деятельности учреждений уголовно-исполнительной системы с учетом правовых рамочных условий реализации продукции позволил прийти к некоторым выводам.

Первый – можно выделить три «рыночные ниши», в которых исправительные учреждения могут с определенной долей устойчивости функционировать с положительным экономическим результатом. Это, в первую очередь, услуги, оказываемые для нужд коммерческих организаций (около 17 млрд руб.). Во-вторых, продукция (в основном товары), предназначенная для удовлетворения потребностей самой уголовно-исполнительной системы (около 10 млрд руб.). И, наконец, в-третьих, это ограниченная по номенклатуре продукция (товары) для нужд иных государственных и муниципальных заказчиков (около 6 млрд руб.).

Второй – в среднесрочной перспективе с учетом тенденций развития российского рынка труда соотношение между выделенными центрами формирования доходов будет постепенно смещаться в сторону увеличения «коммерческого» сегмента за счет повышения минимального размера оплаты труда и дефицита неквалифицированной рабочей силы. Напротив, «внутрисистемный» сегмент если и будет изменяться, то скорее всего в сторону уменьшения стоимостного объема продукции. Наименее предсказуемы изменения в объеме продукции, производимой для государственных и муниципальных заказчиков, поскольку примеры эффективной работы отдельных регионов с исправительными учреждениями по «прямым контрактам» могут быть реплицированы в практике других субъектов.

Наконец, третий, заключительный вывод – на сегодняшний день исправительные учреждения в качестве «полноценных» участников рынка госзакупок существенно ограничены в своих возможностях как со стороны правового регулирования деятельности, так и с точки зрения возможностей использования экономических инструментов. Учреждения уголовно-исполнительной системы практически не заметны как участники в конкурентных способах закупок (а некоторые принципиально не рассматривают эти процедуры в системе реализации своей сбытовой политики).

Специфика основной деятельности учреждений не предусматривает в штатном расписании необходимого количества сотрудников подразделений контрактных служб, не говоря уже о проблеме соответствия квалификации имеющихся сотрудников постоянно возрастающим требованиям [21]. В итоге, высокие и неподдающиеся управлению трансакционные издержки (в частности, издержки поиска информации и издержки оппортунистического поведения) сводят на нет даже самые привлекательные по величине производственных издержек предложения [33].

Таким образом, без эффективной сбытовой политики, инструменты которой будут соответствовать современным требованиям заказчиков и контролирующих органов, усложняется достижение основной цели функционирования исправительных учреждений – привлечения осужденных к оплачиваемому труду. Усилия государства в сфере правового регулирования хозяйственной деятельности учреждений уголовно-исполнительной системы безусловно должны сопровождаться внедрением эффективных экономических рычагов, и, самое главное, повышением компетентности и мотивации людей, воплощающих в жизнь сбытовую политику. Достижение целей привлечения осужденных к оплачиваемому труду как один из значимых факторов обеспечения экономической безопасности государства требует этих усилий.

[1] Указанное постановление напрямую связано с нормой статьи 10 Закона РФ от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы». Данная статья определяет, что для создания условий, обеспечивающих привлечение осужденных к труду, Правительство РФ обязано размещать заказы на определенные виды продукции, работ и услуг для удовлетворения государственных потребностей на федеральных государственных унитарных предприятиях уголовно-исполнительной системы и собственном производстве учреждений, исполняющих наказания.

References:

Balaeva O.N., Yakovlev A.A., Rodionova Yu.D., Esaulov D.M. (2018). Transaktsionnye izderzhki v sfere goszakupok RF: otsenka na makrourovne na osnove mikrodannyh [Transaction costs in the public procurement in Russia: macrolevel assessment based on microdata]. Journal of Institutional Studies. (3). 58–84. (in Russian). doi: 10.17835/2076-6297.2018.10.3.058-084.

Belev S.G., Vekerle K.V., Sokolov I.A. (2021). Faktory vozniknoveniya gosudarstvenno-chastnogo partnerstva: empiricheskiy analiz [Determinants of the public-private partnership’ use: an empirical analysis]. Voprosy Ekonomiki. (7). 107–122. (in Russian). doi: 10.32609/0042–8736–2021–7–107–122.

Chernyshov I. N. (2015). Ekonomika i penitentsiarnaya sistema: poisk modeli sotrudnichestva [Economy and penitentiary system: searching for a cooperation model]. National interests: priorities and security. (42(327)). 52–62. (in Russian).

Chernyshov I.N. (2014). Tseli truda v sisteme ispravleniya osuzhdennyh [The goals of labor in system of correction of convicts]. Chelovek: prestuplenie i nakazanie. (1). 120–126. (in Russian).

Ezrokh Yu.S. (2017). Proizvodstvennyy potentsial sovremennoy rossiyskoy penitentsiarnoy sistemy: sostoyanie i mery po razvitiyu [The production potential of the modern russian penitentiary system: the state and development measures]. The Journal of the New Economic Association. (3(35)). 126–143. (in Russian).

Garnik S. V., Kazakova V. A. (2018). Ugolovno-ispolnitelnaya politika v sfere organizatsii truda osuzhdennyh k lisheniyu svobody [Penal policy in the sphere of labor organization of the persons sentenced to imprisonment]. Chelovek: prestuplenie i nakazanie. (1). 76–83. (in Russian).

Gorodetskiy A. E., Karavaeva I. V. (2023). Ekonomicheskaya bezopasnost Rossii: teoreticheskoe obosnovanie i metody regulirovaniya [Economic security of Russia: theoretical justification and methods of regulation] (in Russian).

Gorodetskiy A. E., Karavaeva I. V., Lev M. Yu. (2021). Ekonomicheskaya bezopasnost Rossii v novoy realnosti [Russia's Economic Security in the New Reality] (in Russian).

Kirichenko I.A., Gumerov R.R. (2019). Realizatsiya natsionalnyh tseley i strategicheskoe planirovanie: faktor upravleniya riskami [Realization of national goals and strategic planning: risk management factor]. Russian Economic Journal. (6). 52–62. (in Russian). doi: 10.33983/0130–9757–2019–6-52–62.

Knyazev Yu.K. (2022). Novye vozmozhnosti gosudarstvenno-chastnogo partnerstva v krizisnyy period [New opportunities for public-private partnership in times of crisis]. Economic security. 5 (4). 1679-1692. (in Russian). doi: 10.18334/ecsec.5.4.116208.

Kolesnikov V.V., Yureva V.B., Drobot E.V. (2021). Gosudarstvenno-chastnoe partnerstvo v stranakh G20 [Public-private partnerships in the G20 countries] Global problems of modernization of the national economy. 416–422. (in Russian).

Kozin M. N. (2017). Penitentsiarnaya ekonomika Rossii v usloviyakh sanktsionnyh riskov: tselevye orientiry i posledstviya [The penitentiary economy of Russia in the context of sanctions risks: targets and consequences]. Mezhdunarodnyy penitentsiarnyy zhurnal. (1). 16–21. (in Russian).

Lev M.Yu. (2022). Gosudarstvennoe upravlenie protsessom tsenoobrazovaniya i ego otsenka v aspekte natsionalnoy bezopasnosti [Public administration and evaluation of the pricing process from a national security perspective]. Economic security. 5 (4). 1163-1184. (in Russian). doi: 10.18334/ecsec.5.4.115173.

Lev M.Yu., Kolpakova I.A. (2020). Byudzhetnye faktory realizatsii gosudarstvennyh programm i natsionalnyh proektov v sisteme ekonomicheskoy i sotsialnoy bezopasnosti Rossii [Budgetary factors of implementation of state programs and national projects in the system of economic and social security of Russia]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. 10 (5). 1521-1534. (in Russian). doi: 10.18334/epp.10.5.110264.

Matveeva N.S. (2020). Gosudarstvenno-chastnoe partnerstvo v promyshlennom sektore ugolovno-ispolnitelnoy sistemy Rossii [Public private partnership in the industrial sector of the Russian penal system]. Ugolovno-ispolnitelnaya sistema: pravo, ekonomika, upravlenie. (4). 12–15. (in Russian).

Melnikov V.V., Litvintseva G.P. (2020). Kak i pochemu rastut izderzhki pri goszakupkakh v RF [How and why public procurement costs go up]. Eco. (3). 30–43. (in Russian). doi: 10.30680/ECO0131-7652-2020-3-30-43.

Moshnenko O. V. (2017). K voprosu ob effektivnosti proizvodstvennogo sektora ugolovno-ispolnitelnoy sistemy [To a question of efficiency of a manufacturing sector of a penal system]. Chelovek: prestuplenie i nakazanie. (4). 652–656. (in Russian).

Naumov S.N., Gumerov R.R., Guseva N.V. (2023). Strategicheskoe planirovanie – klyuchevoy instrument obespecheniya ekonomicheskoy bezopasnosti Rossii v usloviyakh «bolshikh vyzovov» [Strategic planning as a key tool for ensuring Russia's economic security in the face of grand challenges]. Economic security. 6 (2). 497-508. (in Russian). doi: 10.18334/ecsec.6.2.117952.

Patrunina K.A. (2017). Instrumenty i novye formy gosudarstvenno-chastnogo partnerstva na puti realizatsii korporativnoy sotsialnoy otvetstvennosti biznesa: obligatsii sotsialnogo vozdeystviya, sotsialnoe investirovanie, gosudarstvenno-obshchestvenno-chastnoe partnerstvo [Tools and new forms of public-private partnership towards implementation of corporate social responsibility of business: social impact bonds, social investment, public-social-private partnership]. Journal of Public-Private Partnership. 4 (2). 131-146. (in Russian). doi: 10.18334/ppp.4.2.38042.

Radchenko E. P., Shamsunov S. H., Tishchenko Y. Y., Pyrchenkova G. S. (2020). Public-Private Partnership Projects in Increasing Efficiency of Penal Institutions Production Sector Europe Proceedings of Social and Behavioral Sciences EpSBS. 443–451.

Radchenko E.P. (2013). Sotsialno-ekonomicheskie predposylki formirovaniya gosudarstvenno-chastnogo partnerstva v rossiyskoy penitentsiarnoy sisteme [Socio-economic prerequisites for the formation of public-private partnership in the Russian penitentiary system]. News of the Irkutsk State Economic Academy (Scientific Journal of Baikal State University). (3). 110–112. (in Russian).

Rodionov A.V. (2019). Osnovy formirovaniya i realizatsii ugolovno-ispolnitelnoy politiki v sfere privlecheniya osuzhdennyh k trudu: problemy i napravleniya [The bases for the formation and implementation of penal correction policy in the sphere of convict employment: challenges and trends]. Bulletin MGOU\. (4). 49– 58. (in Russian).

Sedyh V.A., Radchenko E.P. (2020). Ekonomicheskoe obosnovanie effektivnosti razvitiya gosudarstvenno-chastnogo partnerstva v penitentsiarnoy sisteme nekotoryh zarubezhnyh stran [The economic justification of the efficiency of the development of public-private partnerships in the penitentiary system of some foreign countries]. Ugolovno-ispolnitelnaya sistema: pravo, ekonomika, upravlenie. (3). 30–33. (in Russian).

Страница обновлена: 23.06.2025 в 17:10:49