Managerial approaches to ensuring technological sovereignty in the context of the development of bioeconomics in the Russian Federation

Titova E.S.1![]()

1 Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова

Download PDF | Downloads: 52

Journal paper

Leadership and Management (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 11, Number 1 (January-March 2024)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=63891777

Abstract:

The article examines a number of approaches used in our country for the development of the bioeconomy and focused on solving urgent problems of national economic importance, characterised as big challenges, which are set out in the Strategy of Scientific and Technological Development of the Russian Federation. With this in mind, materials on biological pesticides, as well as on the production of functional foods and some biopharmaceuticals are analysed. It is emphasized that in order to solve such problems it is necessary to effectively organize the training of the necessary personnel by means of educational programmes that would allow to acquire knowledge including modern achievements in biosciences. The results of the study of the activities of regional universities have shown that in a number of them conditions for the training of qualified personnel and the dissemination of the latest knowledge for the development of the bioeconomy have been created. As a result, the further development of such approaches to bioeconomy seems necessary to ensure the technological sovereignty of the Russian Federation.

Keywords: end-to-end technology, technological sovereignty, big challenges, bioeconomics, biotechnology, personnel training

JEL-classification: L65, O14, Q57

ВВЕДЕНИЕ

В современном мире широкая конкурентная борьба разворачивается за владение эффективными, инновационными технологиями, которые становятся ключевыми факторами для достижения лидерства и обеспечения, так называемого «технологического суверенитета». В РФ достижение технологического суверенитета связывают с появлением и использованием разработанных в стране особыми «критическими» и «сквозными» технологиями в сочетании с созданием условий для производства на их основе продукции, которая необходима для устойчивого обеспечения национальной экономики. В утвержденной распоряжением Правительства РФ Концепции технологического развития страны до 2030 г. [1] выделены две основные формы обеспечения технологического суверенитета:

- организация и проведение научных исследований;

- развитие производства высокотехнологичной продукции.

В контексте развития актуальных политических событий в качестве опоры для создания и развития национальных высокотехнологичных решений предусматривается и сотрудничество с дружественными странами, перечень которых определен руководством РФ.

Вместе с тем в настоящее время за рубежом, а также в нашей стране важную роль в стратегиях устойчивого развития стали отводить биоэкономике, которую характеризуют как особый вид деятельности, основанный на достижениях наук о жизни [2, 3, 4] (Fava et al., 2021; Krotenko et al. 2021; Titova, Shishkin, 2023). Эта деятельность уже охватывает не только перспективные научные разработки, но и производство различных функциональных продуктов питания, а также множества других биопродуктов от остро необходимых биофармпрепаратов, например, вакцин [5] (Titova, Shishkin, 2023) до биоразлагаемых пластмасс, средств биологической защиты растений и безопасную утилизацию многих антропогенных отходов. Естественным и необходимым условием для развития биоэкономики считают её обеспечение квалифицированными кадрами, обладающими необходимыми компетенциями. Поэтому настоящее исследование построено в логике указанной триады факторов (проведение научных исследований и создание эффективных биотехнологий; производство биопродуктов; кадровая обеспеченность) в контуре биоэкономической деятельности.

БИОЭКОНОМИКА – СЛЕДСТВИЕ ПРОГРЕССА В НАУКАХ О ЖИЗНИ И СОЗДАНИЯ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ БИОТЕХНОЛОГИЙ

Считается, что на рубеже XX и XXI веков произошел качественный скачок в развитии наук о жизни, который характеризуют, как переход в так называемую постгеномную эру [6] (Peltonen, McKusick, 2001). Этот переход связывают в первую очередь с появлением новой науки – геномики, название которой происходит от термина «геном». Геномику отличают следующие наиболее существенные черты:

- системные исследования с полной расшифровкой генетической информации у различных организмов – геномов;

- создание и активное использование высокоэффективных технологий, позволяющих расшифровывать полные геномы;

- обобщение получаемой генетической информации в общедоступных базах данных.

По аналогии с геномикой в первой декаде XXI сформировались и стали развиваться другие «омики», объектами, которых стали самые разные биологические соединения и биологические процессы [4, 7, 8] (Titova, Shishkin, 2023; Grassmann et al., 2012; Cui et al., 2022). В настоящее время в качестве основных «омик» наряду с геномикой выделяют транскриптомику, протеомику, метаболомику, липидомику, гликомику и др. (рис. 1).

Рисунок 1. Некоторые новые науки о жизни, «омики», обеспечивающие получение системных знаний для биоэкономики

Источник: составлено автором на основе [4] (Titova, Shishkin, 2023).

Объемы научных исследований, выполняемых в рамках «омик», достигли поистине фантастических размеров. Так, только по геномике за 2021 г. было опубликовано около 110 тысяч статей, а за 2022 г. около 103 тысяч статей, которые аннотированы в общедоступной базе данных PubMed [9]. Указанная база данных уже несколько десятилетий поддерживается Национальным центром биотехнологической информации США (NCBI). Более того, NCBI поддерживает и десятки других крупных баз данных [10] (Sayers et al., 2021). К сожалению, нельзя не отметить, что в нашей стране пока аналогичных баз данных не создано, что в условиях нарастающего санкционного давления со стороны стран Запада может негативно сказаться на технологическом суверенитете РФ.

С учетом этого представляется важным отметить, что ещё одним принципиальным следствием перехода наук о жизни в постгеномную эру стало широкое развитие биоинформатики и формирование так называемых «больших данных» (big data). Эти технологии и информационные ресурсы находят применение в многочисленных исследованиях, которые направлены на решение различных актуальных проблем, связанных с антропогенной деятельностью и отмечаемых в стратегиях устойчивого развития [11] (Hassouna et al., 2023).

Прогресс в науках о жизни позволил Организации экономического сотрудничества и развития (The Organisation for Economic Cooperation and Development, OECD) составить и опубликовать стратегически важный документ, названный «Биоэкономика до 2030 г.: разработка политической повестки дня» [12]. В указанном документе было констатировано, что достижения наук о жизни стали двигателем инноваций, нацеленных на обеспечение устойчивого развития экономики, и основой особой сферы деятельности – биоэкономики, которая, по мнению разработчиков, нуждалась в политической поддержке для использования и увеличения преимуществ новых биотехнологий. Параллельно появились и другие подобные документы, в которых анализировались перспективы развития биоэкономики. В частности, значительное внимание уделялось взаимосвязям с сельскохозяйственным производством и различными отраслями экономики, которые используют любые формы биологических ресурсов для получения биопродуктов, имеющих народнохозяйственное значение [13] (Titova et al., 2023).

Вышеотмеченные планы западных государств во многом коррелируют с Концепцией технологического развития РФ на период до 2030 г., которая ориентирована на преодоление отечественной экономикой «критической зависимости от импорта продукции биоинженерии и ряда других». По этой причине биотехнологии и технологии живых систем отнесены руководством страны к так называемым «сквозным» технологиям, которые могут быть использованы в нескольких отраслях или существенным образом отрасль изменять [1].

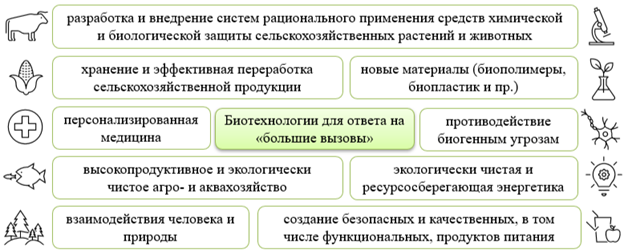

Особое значение для создания и использования биотехнологий в нашей стране имеет принятая «Стратегии научно-технологического развития РФ», в которой сформулирован ряд так называемых «больших вызовов», представляющих собой комплексы «существенных в масштабах государства проблем и задач, которые не могут быть решены только путем увеличения ресурсов» [14]. Схематические представления о перспективах использования биотехнологий для ответов на «большие вызовы» показаны на рис. 2.

Рисунок 2. Схематические представления о перспективах использования биотехнологий для ответов на «большие вызовы»

Источник: составлено автором по данным [14].

На современном этапе накопление знаний, обеспечиваемое науками о жизни, включая новые (рис. 1), характеризуется экспоненциальным ростом. Эта тенденция объективно отражается в различных общедоступных базах данных, а сами знания и их систематизация становятся основами для разработок биотехнологий, предназначенных для получения ответов на «большие вызовы» (рис. 2). Так, например, считается, что только для производства биотоплива создано уже несколько поколений биотехнологий и эта работа продолжается [4, 15] (Titova, Shishkin, 2023; Li et al., 2024). Соответственно, в одной статье привести сколько-нибудь подробное описание биотехнологий, используемых для ответов на «большие вызовы», не представляется возможным. Однако ниже будут представлены отдельные примеры практического приложения биотехнологий для производства некоторых принципиально значимых биопродуктов.

БИОЭКОНОМИКА И БИОТЕХНОЛОГИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ НЕКОТОРЫХ ПРИНЦИПИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ БИОПРОДУКТОВ

В соответствии со «Стратегией научно-технологического развития РФ» [14], в перечень приоритетных задач для обеспечения технологического суверенитета РФ включено создание и использование средств биологической защиты растений. Современные биотехнологии позволяют получить широкий спектр биологических средств защиты растений для борьбы с грибными, вирусными заболеваниями и прочими патогенами растений [16] (Kozlova, 2022). В частности, за рубежом применяются различные молекулярные подходы для повышения устойчивости сельскохозяйственных растений к патогенам, включая генноинженерные технологии [17] (Zaynab et al., 2020). На этой основе формируются эффективные платформы по обеспечению устойчивости растений к бактериям, вирусам, насекомым и грибам.

Вместе с тем считается, что полностью заместить биотехнологическими методами химические средства пока невозможно. Тем не менее, уже активно развиваются схемы интегрированного (совместного) использования химических и биологических средств [18] (Akmukhanova et al., 2023).

Примечательно, что современные исследователи показывают возможность применения микроводорослей (цианобактерий) для получения биологических средств защиты растений [18] (Akmukhanova et al., 2023). При этом наиболее ценным хозяйственным свойством цианобактерий признают их способность поглощать углекислый газ в процессе фотосинтеза, что открывает дополнительные эколого-экономические преимущества использования этих организмов [4] (Titova, Shishkin, 2023). Более того, созданные биотехнологии позволяют получать из цианобактерий биотопливо и иные хозяйственно-ценные биопродукты.

Совершенствование биологических методов защиты растений в борьбе с патогенами позволит снизить негативное воздействие на окружающую среду и человека от использования химических средств (пестицидов) и будет способствовать, по крайней мере, частичному отказу от пестицидов на национальном уровне.

Ещё одной приоритетной задачей для обеспечения технологического суверенитета РФ считается создание безопасных и качественных, функциональных продуктов питания. Одним из ярких примеров, который иллюстрирует острую необходимость развития биоэкономики для обеспечения технологического суверенитета, можно признать сложившуюся ситуацию с производством сухих молочных смесей для детского питания. По имеющимся данным до недавнего времени основная часть объема смесей-заменителей грудного молока (около 70%) импортировалась, а остальная – фасовалась на территории РФ из импортного сырья [19, 20] (Melnikova et al., 2022). При этом около 40% детей в РФ в возрасте до двенадцати месяцев нуждаются именно в искусственном питании [21]. На решение вышеуказанной проблемы направлены значительные усилия Правительства РФ. Отдельным распоряжением утвержден комплексный научно-технический проект полного инновационного цикла «Создание пилотного производства отечественных белковых компонентов – основы сухих молочных продуктов для питания новорожденных и детей до 6 месяцев» [21]. Реализация этого проекта предусматривает развитие технологий производства сухих молочных смесей и создание базиса для производства биопродуктов, необходимых для лечебного, профилактического и функционального питания.

В целом представляется важным отметить, что по итогам 2021 доля импортных продовольственных товаров в РФ составляла 24% [22], и по сравнению с 2011 годом этот показатель снизился почти на 10%. Однако для обеспечения технологического суверенитета РФ в пищевой промышленности эту тенденцию необходимо продолжать и усиливать.

В частности, считается, что большую роль в этом могут сыграть биотехнологии, обеспечивающие получение рекомбинантных ферментов – белков, обладающими заданными свойствами [23] (Ramli et al., 2022). Эти ферменты необходимы для многих пищевых производств, например для сыроварения, виноделия, а также для производства кормов и т. д. Так, по имеющимся оценкам, только мировой рынок липаз (фермента расщепления жиров и жирных кислот) достигнет к 2029 году 679,5 млн. долл. [24]. Важно отметить, что существует и ряд ограничений, которые снижают скорость внедрения инновационных разработок в данной области:

- уровень конкуренции и наличие широкого спектра зарубежных аналогов;

- высокие требования к обеспечению качества и безопасности продукции (проверка качества, уровень очистки и т. д.);

- значительные затраты на соответствующие разработки при необходимости обеспечения адекватной рынку себестоимости готовой продукции.

Иными словами, необходимо стремиться к соблюдению традиционного баланса – максимальная производительность с минимальными издержками. При этом достижения биотехнологии в настоящее время позволяют осуществлять на новом, более высоком уровне контроль качества продуктов питания [25] (Kovalev et al., 2016).

Наконец, с развитием биоэкономики началось производство функциональных продуктов с глубокой переработкой пищевого сырья, которые стали дополнять ценными белками, витаминами, биологически активными веществами. Более того, стало возможным использовать в пищевой промышленности неиспользуемое ранее сырье: микроводоросли, микроорганизмы и т. д. [4].

К приоритетным задачам для обеспечения технологического суверенитета РФ также следует отнести производство биофармпрепаратов, необходимых для лечения и профилактики социально значимой патологии.

К числу наиболее известных и важных биофармпрепаратов относят белковый гормон инсулин, который рассматривается как жизненно необходимый продукт для лечения множества больных сахарным диабетом. Всемирная организация здравоохранения относит заболеваемость сахарным диабетом к числу национально значимых показателей для государств-членов ООН [26] (Gregg et al., 2023). Современное производство инсулина осуществляется с помощью определенных биотехнологий и должно обеспечивать постоянное получение этого рекомбинантного белка в значительных количествах, поскольку, как правило, пациенты постоянно и пожизненно должны его принимать. С учетом того, что в нашей стране зарегистрированы многие тысячи больных сахарным диабетом [27], отечественное производство инсулина очевидно необходимо для обеспечения технологического суверенитета РФ.

В целом к настоящему времени сложился широкий перечень жизненно важных биофармпрепаратов, производство которых требуется постоянно развивать. Например, недавно прошедшая пандемия COVID-19 продемонстрировала принципиальную роль собственной вакцинной индустрии, которую можно рассматривать как элемент национальной безопасности, а производимые вакцины как стратегически значимые биопродукты [4, 28] (Titova et al., 2023; Goroshko et al., 2021).

Таким образом, даже краткие описания лишь нескольких из существующих направлений биоэкономики с использованием биотехнологий для ответов на «большие вызовы» свидетельствуют о том, что эта деятельность приобрела весьма широкий характер и стала затрагивать интересы множества людей, а также целых государств. Как следствие, появились потребности в подготовке необходимых кадров по различным уровням образования и по программам, которые позволили бы получать знания, включающие современные достижения наук о жизни.

В нашей стране система образования на протяжении нескольких десятилетий подвергалась и продолжает подвергаться значительным изменениям [29] (Konstantinova et al., 2023). Проходящие реформы затронули не только саму систему образования на государственном уровне, но и предназначались для совершенствования механизмов реализации образовательной политики отечественных вузов сообразно целевым национальным ориентирам [30] (Antyuhova, Kasatkin, 2020).

Соответственно, ситуацию с подготовкой квалифицированных кадров для биоэкономики можно оценивать как имеющую определенное отношение к обеспечению технологического суверенитета РФ.

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СУВЕРЕНИТЕТА РФ ПРИ ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ БИОЭКОНОМИКИ

Лауреат нобелевской премии по экономике Г. С. Беккер выявил взаимосвязь между образованием и национальными возможностями развития экономики, показав, что образование может способствовать национальной производительности через развитие человеческого капитала, которое напрямую влияет на качество рабочей силы [31] (MacKenzie, 2023). По указанным причинам и ввиду доказанной высокой эффективности инвестиций в человеческий капитал [32] (Makarov, Lu, 2023) подготовке кадров уделяется значительное внимание правительств различных стран мира.

С учетом этого можно полагать наличие существенной зависимости процессов обеспечения технологического суверенитета, связанных с созданием и использованием новых технологий, от эффективности организации системы подготовки кадров. Под эффективностью в данном случае понимается формируемая в процессе подготовки кадров способность обучающихся решать задачи практической значимости в области профессиональной деятельности на основе знаний о современных достижениях техники и технологий. Кроме того, действующая система образования должна обеспечивать соответствие количества выпускников по различным направлениям подготовки и специальностям, отвечающим реальным потребностям рынка труда.

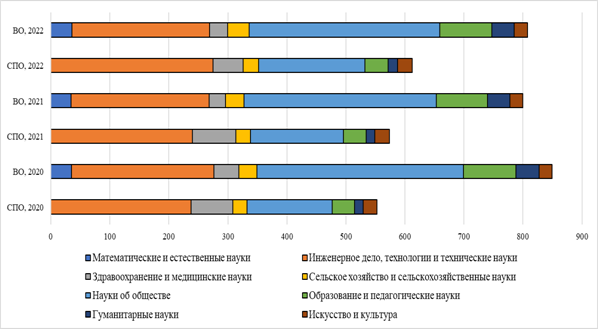

Результаты изучения динамики количества выпускников в РФ за период 2020–2022 гг. по областям образования и отдельным укрупненным группам специальностей среднего профессионального образования (СПО) и высшего образования (ВО) приведены на рис. 3.

Рисунок 3. Динамика количества выпускников по областям образования и отдельным укрупненным группам специальностей среднего профессионального образования (СПО) и высшего образования (ВО) в РФ, 2020–2022, тыс. чел.

Источник: составлено автором по данным [33].

Эти результаты свидетельствуют о наличии диспропорций между количеством выпускников по различным областям образования. Так, обращает внимание, что на уровне среднего профессионального образования и на уровне высшего образования, сложилось преобладание обучающихся наукам об обществе (психологические, экономические, социальные, политические и др.). В частности, видно, что количество выпускников программ высшего образования по областям «Науки об обществе», «Образование и педагогические науки», «Гуманитарные науки», «Искусство и культура» составило почти 60% от общего количества выпускников 2022 года. При этом на количество выпускников по математическим и естественным наукам приходилось около 4%.

Из рис. 3 следует, что существенные количества выпускников периода 2020–2022 гг. оказались в группе «Инженерное дело, технологии и технические науки» (Архитектура, Техника и технологии строительства, Информатика и вычислительная техника, Электроника, радиотехника и системы связи и др.). В неё входили, в частности, лица, получавшие образование по укрупненной группе 19 – Промышленная экология и биотехнологии.

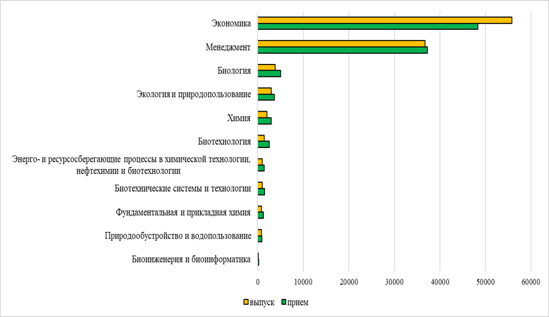

Вместе с тем особенно наглядно наличие диспропорций между количеством выпускников по областям образования и отдельным укрупненным группам удалось выявить при детализации результатов приема и выпуска 2022 года (рис. 4).

Рисунок 4. Сведения о приеме на обучение и выпуске по направлениям подготовки и специальностям высшего образования в РФ, однопрофильный и многопрофильный конкурсы, 2022, чел. [1]

Источник: составлено автором по данным [34].

Как видно из этих данных, количества поступивших и выпускников по ряду направлений подготовки и специальностям, которые относятся к наукам о жизни, оказались значимо меньше, чем количества принятых и закончивших обучение по направлениям «Экономика» или «Менеджмент».

Проведенный в данной работе анализ отчетов и программ развития 62 ведущих отечественных вузов, доступных в открытых источниках (в том числе по программе стратегического академического лидерства «Приоритет2030»), не выявил строгой специализации образовательных портфелей этих организаций. Тем не менее, можно отметить тенденцию расширения в вузовских образовательных программах разделов, связанных с естественными науками и компьютерными технологиями. При этом во многих региональных вузах специализация при подготовке кадров, по всей видимости, целенаправленно сопоставлялась с существующими потребностями соответствующих регионов.

Другая тенденция проявляется как усиление взаимодействий вузов (на уровне и обучающихся, и выпускников с последующим трудоустройством) и организаций реального сектора экономики. В качестве наиболее частых форм подобных взаимодействий используют осуществление практической подготовки студентов на базе профильных предприятий, проведение совместных научных исследований и привлечение в число преподавателей представителей организаций реального сектора экономики.

Представляется важным подчеркнуть также, что в ряде вузов были открыты специальные подразделения для проведения комплексных исследований, в которых используются модели создания так называемых образовательных «гринфилдов» [35] (Savkin et al., 2020).

Образовательный «гринфилд» – это относительно новое понятие, обозначающее возникающие оригинальные образовательные инициативы и их оформление во внутривузовские структуры [35] (Savkin et al., 2020). На практике появление подобных образовательных «гринфилдов» реализуется через создание новых лабораторий, научно-образовательных центров, в том числе междисциплинарных, и прочих структур в вузе, способных стимулировать положительные преобразования вуза через внедрение полученных новых знаний в образовательный процесс.

Среди примеров создания подобных «гринфилдов» можно привести опыт Тюменского государственного университета по созданию Школы перспективных исследований и Института экологической и сельскохозяйственной биологии (X-BIO) [36].

Соотнесение проводимых вузами научных исследований с подготовкой кадров, вовлечение студентов в научно-практическую работу создает предпосылки для распространения в вузах тенденции на выраженную научно-практическую специализацию. Оформление подобной специализации происходит через формирование базового дисциплинарного «ядра» или компетентностного центра с ориентацией на стратегические государственные ориентиры или форсайт компетенций будущего. Примечательно, что «ядерный блок» развития через научное и образовательное единение в вузе может иметь и междисциплинарный характер. В качестве примера можно привести стратегические планы Балтийского федерального университета им. И. Канта (БФУ им. И. Канта), которые предполагают проведение биологических, информационных, биоинженерных, гуманитарных и культурологических исследований с последующей интеграцией в образовательные программы [37]. Для реализации проекта выделены «ядерные» направления: нейробиология, нейромедицина, геномика, философия, клиническая психология и образовательные технологии [38]. Таким образом, ожидается, что результаты запланированных научных исследований с выраженной специализацией и междисциплинарным характером будут способствовать целенаправленной трансформации структуры образовательного портфеля этого вуза.

Качественное выборочное исследование образовательных программ региональных вузов показало и наличие интеграции современных знаний в области биотехнологии в образовательные программы.

В качестве конкретных примеров ниже приведены материалы о деятельности ещё двух известных вузов, расположенных в далеко отстоящих друг от друга регионах – Севастопольского государственного университета и Тюменского государственного университета.

В Севастопольском государственном университете [39] уже действуют программы экологической направленности (профилей), которые включают дисциплины по изучению ресурсосберегающих источников энергии, биодиагностики, биотехнологии, экологической биофизике и т. д. Кроме того, в этом вузе осуществляется интеграция в образовательные программы дисциплины «Функциональная геномика», что свидетельствует о распространении новых знаний, полученных науками о жизни, и постгеномных технологиях.

К важным образовательным возможностям Тюменского государственного университета можно отнести включение в действующие программы дисциплин, непосредственно связанных с достижениями наук о жизни. Так, программа подготовки «Молекулярная и клеточная биоинженерия» (которая реализуется по специальности 06.05.01 Биоинженерия и биоинформатика) содержит следующие важные дисциплины: «Базы данных и аннотация биополимеров»; «Белковая и клеточная инженерия», «Генетическая инженерия», «Геномика и протеомика», «Экология и рациональное природопользование».

Очевидно, что освоение этих дисциплин позволит обучающимся приобрести компетенции, которые будут полезны для работы в разных областях биоэкономики.

В целом проведенный анализ свидетельствует о наличии в ряде региональных вузах условий и стремлений к подготовке квалифицированных кадров для биоэкономики. Однако, по всей видимости, многие аспекты подобной подготовки кадров нуждаются в общегосударственной поддержке с учетом значимости указанной задачи для обеспечения технологического суверенитета РФ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Из проведенного исследования следует, что методическую и производственную базу биоэкономики составляют разнообразные биотехнологии, которые создают предпосылки для получения ответов на так называемые «большие вызовы» – перспективные направления развития, предназначенные для поддержания технологического суверенитета РФ. Подробное изложение «больших вызовов» для нашей страны приведено государственном документе: «Стратегия научно-технологического развития РФ» [14], а в данной статье обобщены материалы, касающиеся трех направлений работ, связанных с поддержанием технологического суверенитета РФ:

- создание и использование средств биологической защиты растений;

- создание безопасных и качественных, функциональных продуктов питания;

- производство биофармпрепаратов, необходимых для лечения и профилактики социально значимой патологии.

Показано, что по каждому из перечисленных направлений уже созданы определенные заделы, но для обеспечения технологического суверенитета РФ по этим направлениям требуется дальнейшая активная работа с привлечением соответствующих инноваций.

С учетом необходимости кадрового обеспечения для решения задач, связанных с «большими вызовами», проанализированы некоторые аспекты функционирования образовательной системы страны. Изучение деятельности региональных вузов показало, что в ряде из них уже созданы условия подготовки квалифицированных кадров для биоэкономики.

Таким образом, имеющийся опыт использования различных подходов, ориентированных на развитие биоэкономики, дает основания полагать, что они внесут свои вклады в обеспечение технологического суверенитета РФ.

[1] Примечание: сведения даны без учета приема иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом, в соответствии с установленной Правительством Российской Федерации квотой

References:

Global lipase food enzymes markets, 2023-2029: Industry driven by the growing demand for cleaner and more natural food products (2023). Focus on Catalysts. 2023 (10). 2. doi: 10.1016/j.focat.2023.09.006.

The Bioeconomy to 2030. Designing a Policy Agenda (2009). Paris: Organization for Economic Co-operation and Development.

Akmukhanova N.R., Leong Y.K., Seiilbek S.N. et al. (2023). Eco-friendly biopesticides derived from CO2-Fixing cyanobacteria Environmental Research. 239 (2). 117419. doi: 10.1016/j.envres.2023.117419.

Antyukhova E.A., Kasatkin P.I. (2020). Tsifrovoy vektor globalnoy obrazovatelnoy politiki [Digital vector in global educational policy: will it ensure social justice and access to education?]. Vestnik of MGIMO University. (5(74)). 331-351. (in Russian). doi: 10.24833/2071-8160-2020-5-74-331-351.

Cui M., Cheng C., Zhang L. (2022). High-throughput proteomics: a methodological mini-review Laboratory Investigation. 102 (11). 1170-1181. doi: 10.1038/s41374-022-00830-7.

Fava F., Gardossi L., Brigidi P. et al. (2021). The bioeconomy in Italy and the new national strategy for a more competitive and sustainable country New Biotechnology. (61). 124-136. doi: 10.1016/j.nbt.2020.11.009.

Goroshko N.V., Patsala S.V., Emelyanova E.K. (2021). Rynok COVID-19-vaktsin kak novyy segment mirovogo vaktsinnogo rynka [Covid-19-vaccine market as a new segment of the global vaccine market]. Vestnik Kemerovskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Politicheskie, sotsiologicheskie i ekonomicheskie nauki. 6 (2(20)). 178-190. (in Russian). doi: 10.21603/2500-3372-2021-6-2-178-190.

Grassmann J., Scheerle R.K., Letzel T. (2012). Functional proteomics: application of mass spectrometry to the study of enzymology in complex mixtures Analytical and Bioanalytical Chemistry. 402 (2). 625-645. doi: 10.1007/s00216-011-5236-4.

Gregg E.W., Buckley J., Ali M.K. et al. (2023). Global Health and Population Project on Access to Care for Cardiometabolic Diseases. Improving health outcomes of people with diabetes: target setting for the WHO Global Diabetes Compact Lancet. 401 (10384). 1302-1312.

Hassouna M., van der Weerden T.J., Beltran I. et al. (2023). DATAMAN: A global database of methane, nitrous oxide, and ammonia emission factors for livestock housing and outdoor storage of manure Journal of Environmental Quality. 52 (1). 207-223. doi: 10.1002/jeq2.20430.

Konstantinova L.V., Petrov A.M., Shtyhno D.A. (2023). Pereosmyslenie podkhodov k urovnevoy sisteme vysshego obrazovaniya v Rossii v usloviyakh vyhoda iz Bolonskogo protsessa [Rethinking approaches to the level system of higher education in Russia in the context of the country’s withdrawal from the Bologna process]. Higher education in Russia. 32 (2). 9-24. (in Russian). doi: 10.31992/0869-3617–2023-32-2-9-24.

Kovalyov L.I., Kovalyova M.A., Ivanov A.V., Kamenikhina I.A., Isaykina T.Yu., Shishkin S.S., Chernukha I.M. (2016). Ispolzovanie proteomnyh metodov i belkovyh biomakerov dlya kolichestvennoy i kachestvennoy otsenki myasnoy produktsii [The use of proteomic methods and protein biomarkers for quantitative and qualitative assessment of meat products]. Acta Naturae (russkoyazychnaya versiya). 213-214. (in Russian).

Kozlova E.A. (2022). Biologizatsiya sistem zashchity selskokhozyaystvennyh kultur ot bolezney [Biologization of the agricultural crops protection systems against diseases]. Bulletin of Agrarian Science. (1(94)). 17-22. (in Russian). doi: 10.17238/issn2587-666X.2022.1.17.

Krotenko T.Yu., Kanunikova M.I., Lesnikova O.V., Malkova Yu.V. (2021). Vektory razvitiya bioekonomiki [Vectors of bioeconomics development]. Economic systems. 14 (3(54)). 45-53. (in Russian).

Li J., Pei X., Xue C., Chang Y., Shen J., Zhang Y. (2024). A repertoire of alginate lyases in the alginate polysaccharide utilization loci of marine bacterium Wenyingzhuangia fucanilytica: biochemical properties and action pattern Journal of the Science of Food and Agriculture. 104 (1). 134-140. doi: 10.1002/jsfa.12898.

MacKenzie A., Chiang T.-H. (2023). The human development and capability approach: A counter theory to human capital discourse in promoting low SES students’ agency in education International Journal of Educational Research. 117 102121. doi: 10.1016/j.ijer.2022.102121.

Makarov V.M., Lyu E. (2023). Otsenka effektivnosti investirovaniya v chelovecheskiy kapital predpriyatiy Kitaya na etape perekhoda k «ekonomike znaniy» [Evaluation of the effectiveness of investing in human capital of Chinese enterprises at the stage of transition to the «knowledge economy»]. Π-Economy. 16 (3). 92-106. (in Russian). doi: 10.18721/JE.16306.

Melnikova E.I., Rudnichenko E.S., Paveleva D.A. (2022). Permeaty molochnogo syrya kak novye produkty na rossiyskom rynke [Permeates of dairy raw materials as new products on the Russian market]. Pererabotka moloka. (7(273)). 38-39. (in Russian).

National Library of Medicine (USA)National Center for Biotechnology Information. Retrieved 15/12/2023, , from https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/

Peltonen L., McKusick V.A. (2001). Genomics, and medicine. Dissecting human disease in the postgenomic era Science. 291 (5507). 1224-1229.

Ramli A.N.M., Hong P.K., Manas N.H.A., Azelee N.I.W. (2022). Chapter 25 - An overview of enzyme technology used in food industry Value-Addition in Food Products and Processing Through Enzyme Technology. 333-345. doi: 10.1016/B978-0-323-89929-1.00011-1.

Savkin D. A., Loktionova E. A., Khlebovich D.I. (2020). Grinfild v ekosisteme vysshego obrazovaniya: keys baykalskogo instituta BRIKS [Greenfield projects in the higher education ecosystem: the case of Baikal school of BRICS]. Voprosy obrazovania / Educational Studies Moscow. (4). 113-140. (in Russian). doi: 10.17323/1814-9545-2020-4-113-140.

Sayers E.W., Beck J., Bolton E.E. et al. (2021). Database resources of the National Center for Biotechnology Information Nucleic Acids Research. 40 D10-D17. doi: 10.1093/nar/gkr1184.

Titova E.S., Shishkin S.S. (2023). Vaktsiny kak produkt promyshlennyh biotekhnologiy i osobyy tovar na mezhdunarodnom rynke biofarmpreparatov [Vaccines as a product of industrial biotechnologies and a special commodity in the international biopharmaceuticals market]. Mezhdunarodnaya torgovlya i torgovaya politika. 9 (3(35)). 87-100. (in Russian). doi: 10.21686/2410-7395-2023-3-87-100.

Titova E.S., Shishkin S.S. (2023). Aktualnye problemy bioekonomiki, rol postgenomnyh distsiplin [Current problems of bioeconomics, the role of postgenomic disciplines] M.: VASh FORMAT. (in Russian).

Titova E.S., Shishkin S.S., Shtyhno D.A. (2023). Bioekonomika – odin iz putey k ustoychivomu razvitiyu regionov [Bioeconomy as one of the ways to sustainable development of Russian regions]. Federalizm. 28 (1(109)). 56-79. (in Russian). doi: 10.21686/2073-1051-2023-1-56-79.

Zaynab M., Sharif Y., Fatima M. et al. (2020). CRISPR/Cas9 to generate plant immunity against pathogen Microbial Pathogenesis. (141). 103996. doi: 10.1016/j.micpath.2020.103996.

Страница обновлена: 26.05.2025 в 21:24:41