Youth digital competences as a basis for the development of the future economy

Zinich A.V.1![]() , Revyakina Yu.N.1

, Revyakina Yu.N.1![]() , Revyakin P.I.1

, Revyakin P.I.1![]()

1 Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина, Russia

Download PDF | Downloads: 41 | Citations: 1

Journal paper

Russian Journal of Innovation Economics (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 12, Number 4 (October-December 2022)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=50211463

Cited: 1 by 07.12.2023

Abstract:

The article deals with the problems of studying and evaluating the digital competence of young people, their relationship with the process of forming competitive staff and the economy as a whole. The results of a survey of young people aged 14-35 years are presented. The survey purpose was to determine the level of digital literacy in basic issues, such as ICT knowledge, digital education opportunities, information security, the ability to work with digital content and compliance with ethical standards when using it. It is concluded that the possession of digital competences is a necessary condition for professional growth and the development of the economy as a whole.

FUNDING:

The research was carried out with the financial support of the RFBR as part of the scientific project No. 19-29-07366.

Keywords: digital competences, youth, digital literacy, economy, digitalisation

Funding:

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-29-07366.

Введение

Цифровые технологии вплетаются в социальные структуры различными способами, демонстрирующими зависимость от скорости получения информации в условиях, когда цифровой контент создается безостановочно и его объемы растут экспоненциально [12] (Dufva, Dufva, 2019). Современное состояние дел можно охарактеризовать не просто как «информационное общество», но как «общество вычисляемой информации» (computing information society), видимое как переход из цифровой эры в новый постцифровой мир, в котором «цифровое становится тесно связанным с повседневностью и производным от нее» [10] (Berry David, 2015). Такое слияние информационных технологий с повседневной жизнью сильно изменяет бытовую и профессиональную сферу, отражается на системе получения образования и профессионального выбора [1] (Bezvikonnaya, Bogdashin, Portnyagina, 2022).

Цель данного исследования заключается в уточнении понятия цифровой грамотности и оценке ее уровня у молодежи в базовых вопросах.

Гипотеза исследования состоит в том, что обладание цифровыми компетенциями является необходимым условием выполнения профессиональных обязанностей в частном случае и развития экономики в целом.

В работе были использованы аналитические методы и методы социологических исследований. Аналитические методы направлены на изучение мировых и отечественных практик оценки цифровых компетенций населения. Эмпирическую базу исследования составил социологический опрос молодежи десяти регионов Сибирского федерального округа: Республики Алтай, Республики Тыва, Республики Хакасия, Алтайского края, Красноярского края, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей. Он проводился в 2021 году на базе двух университетов – Омский государственный аграрный университет и Алтайский государственный университет. Основным квотирующим признаком являлся возраст респондентов – от 14 до 35 лет. Выборочная совокупность составила 5092 человека [2].

Авторами получены новые результаты, характеризующие уровень цифровой грамотности молодежи Сибирского федерального округа. Также была проведена систематизация лучших мировых практик оценки и развития цифровых компетенций.

Материалы исследования могут быть использованы в образовательном процессе, в системе повышения квалификации кадров, руководителями и специалистами предприятий, научными работниками.

В течение последних двух десятилетий цифровая компетентность стала основным предметом активных дискуссий о том, какими именно знаниями, навыками и пониманием люди должны обладать в обществе знаний [4, 5] (Kaloshina, 2021; Leushkina, 2022). При этом дискурс о цифровой компетентности часто носит политический оттенок, отражающий обеспокоенность относительно будущего, и рассматривается в контексте развития экономической конкуренции и развития, которые в современном мире тесно связываются с развитием новых технологий (например, [17] (Ilomäki Liisa, Kantosalo Anna, Lakkala Minna, 2011); [19] (Peña-López Ismael, 2017)).

А. Кальвани определяет цифровую компетентность как «гибкое поведение в ситуациях, связанных с применением новых технологий, а также навыки анализа, отбора и критической оценки данных и информации, использования технологического потенциала для представления и решения проблем, создания и распространения нового знания на основе сотрудничества, включая рост информированности о личной ответственности и уважения взаимных прав и обязанностей». Такое комплексное и расширительное понимание цифровой компетентности предполагает сосуществование и интеграцию трех измерений: 1) технологического, связанного с получением нового опыта и решением проблем; 2) когнитивного, проявляющегося в процессах отбора, интерпретации и оценки данных и информации, их достоверности и надежности и 3) этического, затрагивающего особенности взаимодействий с другими индивидами, конструктивного сотрудничества и ответственности к себе и другим [11] (Calvani, Fini, Ranieri, 2010).

Современный анализ цифровой компетентности часто проводится в более широком политическом контексте, позволяющем рассматривать ее в ряду других компетенций, развитие которых необходимо в будущем. Так, цифровая компетентность является одной из восьми ключевых компетенций непрерывного обучения, включенных в рекомендации Совета Европейского союза. Другие семь – это функциональная грамотность, владение иностранными языками, математические и инженерные навыки, а также навыки проведения научных исследований, навыки межличностного взаимодействия и способность воспринимать новые компетенции, активное гражданство, предпринимательство и культурное самосознание (Совет ЕС, 2021) [1]. Ключевые компетенции включают знания, навыки и социальные установки, необходимые для развития личности, обеспечения занятости, социальной инклюзии и активного участия в общественной жизни. Формирование указанных компетенций осуществляется благодаря обеспечению образования высокого качества и непрерывного обучения в течение жизни, поддержки преподавательского состава по внедрению компетентностного подхода и образовательных технологий, разработки подходов для анализа и оценки ключевых компетенций [14] (Ferrari, 2013).

Цифровая компетентность в значительной степени сопряжена с другими терминами, например цифровая грамотность. Поскольку многие исследования, в том числе проведенные в России, используют именно данный термин, считаем важным дать его краткую характеристику. Выступая в качестве предшествующего понятия, в значительной степени присущего образовательным системам в «докомпетентностную эпоху», термин «цифровая грамотность» отражает развитие информационных технологий в конце XX – начале XXI века. Именно традиционные подходы к развитию цифровых способностей и навыков в области образования были сфокусированы на развитии студенческой «цифровой грамотности», которую П. Гилстер впервые обозначил и определил как «набор навыков, позволяющих получить доступ в Интернет, находить, управлять и редактировать цифровую информацию, участвовать в коммуникациях и онлайн информационных и коммуникационных сетях. Цифровая грамотность – это способность правильно использовать и оценивать цифровые ресурсы, инструменты и сервисы в применении к процессу непрерывного обучения» [16] (Gilster, 1997). Таким образом, цифровая грамотность рассматривалась, прежде всего, как совокупность знаний, умений и навыков в сфере информационных технологий и была в большей степени сосредоточена на технических компетентностях и их применении в различных образовательных и жизненных ситуациях [6] (Ma Khuaten et al., 2019).

С момента своего появления концепт «цифровой грамотности» многократно подвергался пересмотру, поскольку список новых технологий и различных компьютерных программ и приложений постоянно расширялся, доступ к ним становился проще и уже не требовал больших технических познаний, что в особенности было связано с распространением мобильных средств связи и цифровых гаджетов. Такие термины, как информационная грамотность, компьютерная грамотность, интернет-грамотность, медиаграмотность и мультимодальная грамотность, возникли в ответ на необходимость применения инклюзивного подхода к общей по отношению к ним «цифровой грамотности». Определение последней вызывает значительные трудности ввиду постоянного развития технологических, культурных и социетальных условий, определяющих, когда и как цифровые технологии используются в цифровой и профессиональной деятельности [13] (Falloon, 2020).

В настоящее время большое значение имеет оценка уровня обладания цифровой компетентностью молодежи как базиса развития экономики будущего. На международном и национальном уровне создано множество различных тестов и оценочных систем, позволяющих комплексно и дифференцированно подойти к оценке цифровой компетентности. Так, мировой лидер цифровой конкурентоспособности, США, с 1947 года внедряющие независимые системы оценивания в образовательных организациях, уже в течение 20 лет разрабатывают стандарты формирования цифровых компетенций на основе подробной дорожной карты, позволяющей эффективно использовать новые технологии в образовательном пространстве (ISTE Standards). Основная идея стандартизации заключатся в создании эффективной, устойчивой, масштабируемой системы равного доступа цифрового обучения для всех учащихся. В рамках программы национальной оценки прогресса в области образования (National Assessment of Educational Progress – NAEP) проводит оценку грамотности в области технологий и инжиниринга (Technology and Engineering Literacy – TEL), измеряющую способности учащихся применять технологии и инженерные навыки к ситуациям реальной жизни. Процедура TEL представляет собой решение интерактивных, основанных на определенных сценариях задач, позволяющих оценить уровень знаний и практических умений. Последнее из таких национальных тестирований проходило в 2018 году и охватило более 15 тыс. школьников [2]. Система оценки iSkills, разрабатываемая в рамках неправительственной организации ETS (Educational Testing Service), ориентирована на анализ так называемой цифровой беглости, которая по замыслу авторов является интегральным понятием, обобщающим концепты технической и информационной грамотности и критического мышления [20] (Sparks, Katz, Beile, 2016).

В рамках Европейской комиссии функционирует Объединенный исследовательский центр (Joint Research Center), с 2005 года осуществляющий исследования в области обучения и получения навыков в цифровую эпоху для предоставления научно обоснованной поддержки для более эффективного использования потенциала цифровых технологий для модернизации образовательных систем, повышения доступа к образовательным программам и формирования цифровых навыков для персонального развития, повышения инклюзивности в сфере занятости. Уже проведено более двадцати исследований, и в 2013 году в результате длительного обсуждения со стейкхолдерами был создан научный проект по оценке цифровой компетентности DigComp, ставший опорной точкой для стратегического планирования и разработки инициатив по повышению цифровой компетентности как на общеевропейском уровне, так и на уровне отдельных стран-участниц. Изначальная модель включала пять областей цифровой компетентности – информацию (навыки, связанные с идентификацией, нахождением, извлечением, хранением, организацией и анализом цифровой информации, оценкой ее достоверности и целесообразности), коммуникацию (навыки сотрудничества и коммуникации в цифровой среде, взаимодействия в социальных сетях, межкультурной коммуникации), создание контента (создание и редактирование контента, интеграция и систематизация знаний, работа с медиа и программирование, права собственности и лицензирование); безопасность (защита личной информации и данных, защита цифровой идентичности, меры безопасности в цифровой среде), решение проблем (идентификация цифровых потребностей и ресурсов, принятие информационно обоснованных решений по использованию цифровых инструментов в соответствии с выдвинутыми целями, решение концептуальных задач цифровыми средствами, креативное использование технологий, решение технических задач, в том числе связанных с повышением уровня собственной компетентности и компетентности других). По каждой области выделялись отдельные компетенции, которые расписывались по трем уровням.

В 2016 году отделом человеческого капитала и занятости была выпущена вторая версия программы оценки DigComp 2.1, которая расширила количество измерений до пяти: 1) области цифровой компетентности, 2) описание компетенций по каждой области (эти два измерения были в прошлой модели); 3) уровни владения компетенциями; 4) знания, навыки и установки, необходимые для обладания каждой компетенцией; 5) примеры использования компетенций для различных целей. Существуют отдельные варианты методики для специалистов, работающих в сфере образования (DigCompEdu), образовательных организаций (DigCompOrg) и потребителей (DigCompConsumers). Авторы подчеркивают, что их система является в большей степени описательной, чем предписывающей, и что обладание компетенциями, в особенности в области этики и безопасности, не всегда означает, что человек будет вести себя определенным образом (как знание законов не останавливает преступников, так и знания основ информационной безопасности не могут полностью предохранить от нелегального использования контента и совершения киберпреступлений). Иными словами, эта и подобные ей системы оценки фиксируют знания ожидаемого и желательного поведения, но не гарантируют его исполнения [15] (Ferrari, 2012).

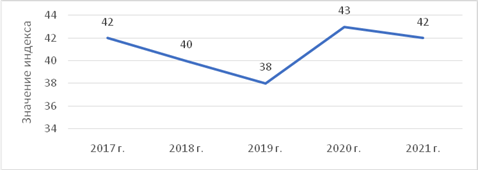

Хотя в России цифровизация идет более медленными темпами и менее успешно, чем в других развитых странах мира, правительство уделяет значительное внимание вопросам развития цифровой знаниевой экономики, повышению уровня цифровой компетентности населения, считая эти задачи приоритетными и поступательно увеличивая объем инвестиций (в 2018 году IT‑расходы Российской Федерации составили 116,7 млрд руб., а в 2019‑м поднялись до 137,3 млрд руб., и в ближайшее время их планируется удвоить) [3]. Так, в рейтинге Всемирного индекса цифровой конкурентоспособности за 2021 год Россия занимает 42-е место из 63).

Рисунок 1. Динамика Всемирного индекса цифровой конкурентоспособности России

Источник: составлено авторами на основе исследования World Digital Competitiveness Ranking [3].

Потенциальный экономический эффект от цифровизации российской экономики до 2025 года планируется в объемах 4,1–8,9 трлн руб., или 19–34% общего прироста ВВП [9]. В мае 2017 года утверждена «Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы», обозначившая цели, задачи и приоритеты внутренней и внешней политики России в отношении информационных и коммуникационных технологий, развития цифровой экономики и информационного общества. Тогда же была утверждена программа «Цифровая экономика Российской Федерации» [8], направленная на создание условий для развития общества знаний, повышение благосостояния и качества жизни российских граждан путем повышения доступности и качества товаров, произведенных с помощью современных цифровых технологий, повышения степени информированности и цифровой грамотности, улучшения доступности и качества государственных услуг для граждан, информационной безопасности.

Для оценки уровня цифровой компетентности молодежи в 2021 году нами было опрошено 5000 человек. В инструментарий исследования был включен блок вопросов, направленный на оценку цифровой компетентности, генерируемых по пяти разделам: информационная грамотность, коммуникативная грамотность, цифровая безопасность, навыки решения проблем в цифровой среде. Перед исследователями стояла сложная задача – создать короткую шкалу, которая бы имела хорошие показатели валидности и надежности и позволяла осуществлять экспресс-диагностику на больших выборках респондентов.

В итоге было отобрано девять вопросов, репрезентирующих основные измерения цифровой компетентности – знания в области информационно-коммуникационных технологий, возможности цифрового образования, цифровой контент и этические вопросы, связанные с его использованием, информационная безопасность.

На каждый из вопросов предполагался только один правильный ответ, что позволило оценить уровень информированности молодежи, проживающей в регионах Сибирского федерального округа, и определить наиболее значимые заблуждения.

Первый вопрос касался возможностей бесплатного самообразования и доступных ресурсов, которые в настоящее время активно развиваются, в том числе благодаря национальным программам и проектам в области цифровизации, о которых мы писали выше. Согласно полученным данным [4], только чуть больше половины молодых людей (50,2%) были хорошо осведомлены об имеющихся возможностях, каждый четвертый опрошенный (24,6%) считал, что бесплатными могут быть только отдельные мастер-классы и тренинги, 17,9% выбрали вариант ответа об образовательных курсах и 7,2% – о развивающих приложениях. Интерпретируя ответы на данный вопрос, стоило учитывать, что они содержали не только знания в конкретной области, но и сильный оценочный компонент, касающийся веры в возможности получения каких-то бесплатных услуг в России.

Следующий вопрос касался знаний об одной из наиболее актуальных тем современности – концепции «Интернета вещей» (Internet of Things – IoT). К сожалению, только незначительная часть опрошенных – всего 4,1% отметили правильную трактовку термина, 14,9% – перепутали Интернет вещей и дополненную реальность. Остальные затруднялись в ответе. Вполне очевидно, что большая часть молодых людей плохо знакомы с достижениями новой промышленной революции, плохо отличают их друг от друга и не могут дать однозначное определение указанным технологиям.

Следующий блок, состоящий из двух вопросов, касался цифрового контента и его использования. В первом вопросе требовалось пояснить термин «цифровой контент», а во втором – определить, какие действия с цифровым контентом, не произведенным пользователем, являются правомерными и не ущемляющими авторских прав. Результаты опроса указывают, что большинство респондентов (около 67%) справились с данными заданиями, указав, что без согласия автора можно цитировать труды автора в учебных, неинформационных и научных (некоммерческих) целях, корректно оформив использованный источник. Но в молодежной среде имеют достаточное распространение заблуждения, связанные с нелегальным использованием авторского контента. Так, 15% опрошенных считают допустимым копировать программы, не имея лицензии, 18% – не видят ничего плохого в копировании видеозаписей без получения разрешения и оплаты труда автора за использование его труда, что указывает на довольно низкий уровень цифровой компетентности и культуры опрошенной молодежи.

Еще два вопроса оценивали знания о публикуемом контенте и облачных технологиях. В частности, авторов интересовало, знают ли молодые люди о сроках хранения информации в Интернете, о месте хранения документов на облачных ресурсах и пр. Отметим, что около половины респондентов (46,9%) верили в то, что опубликованная информация хранится до того момента, пока ее кто-нибудь не удалит (наивно-оптимистический сценарий), и незначительное количество опрошенных – 4,3% и 5,7% – считали, что информация хранится определенное время – один месяц или один год. Что касается облачных серверов, то поскольку вопрос касался конкретного сервиса – Google.Документы, то, возможно, это стало причиной неправильных ответов, поскольку 9,9% респондентов ответили, что на сайте Google.com, возможно, подразумевая при этом сервер, еще 16,8% указали в качестве места хранения аккаунт социальной сети и 10,4% дали совершенно удивительный ответ – «на Вашем компьютере».

Последние два вопроса касались информационной безопасности о оценивали знания о создании безопасного пароля и о рисках подключения к общественной сети Интернет через открытый доступ к Wi-Fi. Исследование показало, что знания в цифровой идентификации и защите персональных данных довольно высоки: 86,8% опрошенных корректно указали на наиболее надежный пароль из предложенных. В то же время только 49,2% участников исследования смогли корректно определить риск подключения к «бесплатному Wi-Fi» – риск потери личной информации и доступа к средствам идентификации, тогда как 13,0% основной риск видели в том, что предоставляемые бесплатные услуги на деле могут оказаться не бесплатными, еще 14,7% были уверены, что через Wi-Fi можно заразить свое устройство вирусом. Хотя этот ответ не лишен оснований, и есть данные, подтверждающие, что вирусы могут использовать Wi-Fi для распространения с одного компьютера на другой, а в некоторых случаях перемещаться между соседними сетями, основные риски, связанные с использованием общественных сетей, все же связаны с доступностью данных для злоумышленников из-за отсутствия шифрования. Отметим и то, что более пятой части молодых людей (23,1%) ответили, что подключаться к таким сетям безопасно, поскольку другие пользователи не смогут увидеть, что делает пользователь в Интернете. И если другие ответы являлись ошибочными, но тем не менее показывали обеспокоенность респондента проблемами информационной безопасности, то это ответ был полностью неадекватным современной ситуации, для которой характерны, с одной стороны, рост киберпреступности и мошенничества в сети, а с другой – отсутствие серьезных успехов правоохранительных органов по их предотвращению (раскрываются и доходят до суда не более 10% преступлений в сфере ИТ) [7] (Nemtseva, 2021).

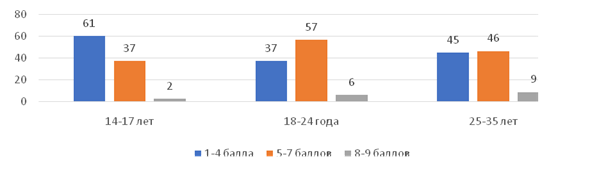

Проведенное исследование позволило выявить 3 фактора, достоверно влияющих на уровень цифровой грамотности молодежи. Так, были выявлены значимые различия в уровнях компетентности по возрастным группам. Было выделено три группы –14–17 лет, 18–24 лет и 24–35 лет, и различия были статистически достоверными между всеми тремя группами (по критериям χ2, z, p < 0,01 [5]). С возрастом увеличивалось количество лиц с высокой компетентностью. Доля лиц с низким уровнем компетентности была максимальной в младшей группе (60,5%), однако меньше всего лиц с низким уровнем было не в старшей возрастной группе, а в средней (37,2%) (рис. 2).

Рисунок 2. Различия в уровнях цифровой компетентности в разных возрастных группах, %

Источник: составлено авторами.

Также одним из наиболее значимых факторов, влияющих на уровень цифровой компетентности у молодежи, был территориальный фактор. У городской молодежи индекс цифровой компетентности гораздо выше, чем у сельской (среднее значение – 4,89, в группе сельской молодежи – 3,89, t-критерий, p < 0,001, d=0.57). В городах больше молодежи с высоким уровнем (6,2%, в сельской местности – только 2,1%) и намного меньше лиц с низкой компетентностью (39,1%, в селе – 64,9%) (рис. 3).

Рисунок 3. Различия в уровнях цифровой компетентности у молодежи, проживающей в городах и сельских поселения, %

Источник: составлено авторами.

Еще одним значимым основанием являлось образование. Среди лиц с вузовским дипломом доля лиц с высоким уровнем компетентности была максимальной – 11,3% (в контрольной группе – 4,4%), среднее значение индекса было также более высоким – 5,2 (в контрольной группе 4,6, p < 0,001, d = 0.23). Между тем, хотя различия были явными, стоит отметить, что и среди лиц с высшим образованием было немало тех, кто имел ограниченные знания и заблуждения об использовании цифровых технологий.

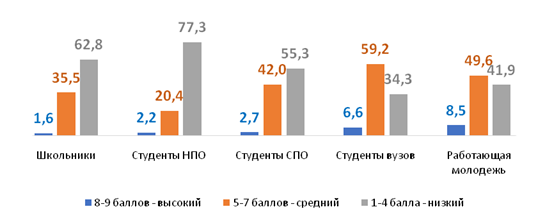

Профессиональная деятельность также способствовала более осознанному и ответственному владению цифровыми технологиями (рис. 4).

Рисунок 4. Различия в уровнях цифровой компетентности в различных группах молодежи, %

Источник: составлено авторами.

Среди работающей молодежи было больше тех, кто имеет высокий уровень цифровой компетентности по сравнению с другими категориями (8,5%, в других группах – 4,6%), и было значительно меньше лиц с низким уровнем компетентности (41,9% по сравнению с 47,2%). Таким образом, студенческая и работающая молодежь имели значительное преимущество в обладании цифровыми навыками по сравнению с молодежью младшего возраста, учащимися школ, учреждений СНПО.

Заключение

Современное общество пронизано информационными технологиями и испытывает их огромное влияние во всех сферах, прежде всего в экономике, науке и образовании. Уровень цифровой грамотности влияет на способность человека адаптироваться к условиям колоссального объема генерируемой и анализируемой информации. Из уровня цифровых компетенций каждого специалиста складывается цифровая грамотность всего профессионального сообщества, и именно она будет определять успех экономики страны в будущем. В этой связи степень «умения жить» в таком обществе важна не только для профессионалов, но и молодых людей, которые только стоят на пути выбора своего будущего на рынке труда.

Проведенное исследование показало, что уровень цифровой компетентности сибирской молодежи развит недостаточно. Молодые люди мало осведомлены о технологиях Индустрии 4.0, облачных технологиях и имеют заблуждения относительно представляемых цифровых сервисов. Они в большей степени удовлетворены навыками поиска и обмена цифровой информацией и высоко оценивают свои аналитические навыки. Между тем сама молодежь понимает, что испытывает недостаток в знаниях и опыте создания цифрового контента, имеет пробелы в области обеспечения информационной безопасности. Сегодня очень важно развивать систему формирования цифровых навыков, привлекая в нее не только институты образования и реальный сектор экономики. В процесс формирования совершенной цифровой среды должны включаться и социальные институты. Только в этом направлении возможен успех развития экономики будущего.

[1] Council Recommendation on Key Competences for Lifelong Learning..European Education. Area. [Электронный ресурс]. URL: https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/council-recommendation-on-key-competences-for-lifelong-learning_en (дата обращения: 02.12.2022).

[2] National Center for Education Statistics. Technology and Engineering Literacy. [Электронный ресурс]. URL: https://nces.ed.gov/nationsreportcard/tel/ (дата обращения: 02.12.2022).

[3] World Digital Competitiveness Ranking. IMD [Электронный ресурс]. URL: https://www.imd.org/centers/world-competitiveness-center/rankings/world-digital-competitiveness/ (дата обращения: 02.12.2022).

[4] Учитывались только валидные ответы респондентов, отвечавших на вопросы данного раздела, составившие 73,3% от всех учтенных ответов.

[5] Здесь и далее приводятся только различия, значимые по меньшей мере на 5%-ном уровне.

References:

Tsifrovaya Rossiya: novaya realnost. Doklad konsaltingovoy kompanii McKinsey & Company [Digital Russia: a new reality. McKinsey & Company report] (2017). (in Russian).

Berry David M. (2015). Critical theory and the digital

Bezvikonnaya E.V., Bogdashin A.V., Portnyagina E.V. (2022). Adaptatsiya molodyh spetsialistov v usloviyakh tsifrovizatsii [Young specialists adaptation amidst digitalization]. Russian Journal of Labour Economics. 9 (11). 1797-1812. (in Russian). doi: 10.18334/et.9.11.116504.

Calvani A., Fini A., Ranieri M. (2010). Digital competence in K-12: theoretical models, assessment tools and empirical research Anàlisi: quaderns de comunicació i cultura. (40(40)). 157-171.

Dufva T., Dufva M. (2019). Grasping the future of the digital society Futures. (107). 17-28.

Falloon G. (2020). From digital literacy to digital competence: the teacher digital competency (TDC) framework Educational Technology Research and Development. (68(5)). 2449-2472.

Ferrari A. (2012). Digital competence in practice: An analysis of frameworks

Ferrari A. (2013). DIGCOMP: A framework for developing and understanding digital competence in Europe

Gilster P. (1997). Digital literacy

Ilomäki Liisa, Kantosalo Anna, Lakkala Minna (2011) What is digital competence?In Linked portal. Brussels: European Schoolnet. Retrieved November 29, 2022, from http://linked.eun.org/web/guest/in-depth3

Kaloshina T.Yu. (2021). Tsifrovye instrumenty v praktike adaptatsii molodyh spetsialistov [Digital tools in young professionals adaptation]. Russian Journal of Labour Economics. 8 (12). 1473-1484. (in Russian). doi: 10.18334/et.8.12.113879.

Leushkina V.V. (2022). Demograficheskiy i kadrovyy aspekt razvitiya selskikh territoriy Sibirskogo federalnogo okruga [Demographic and personnel aspects of rural development in the Siberian Federal District]. Russian Journal of Labour Economics. 9 (10). 1527-1540. (in Russian). doi: 10.18334/et.9.10.116359.

Ma Khuaten i dr. (2019). Tsifrovaya transformatsiya Kitaya. Opyt preobrazovaniya infrastruktury natsionalnoy ekonomiki [China's digital transformation. Experience of transforming the infrastructure of the national economy] (in Russian).

Peña-López Ismael OECD digital economy outlook 2017. Retrieved November 27, 2022, from https://www.oecd.org/digital/oecd-digital-economy-outlook-2017-9789264276284-en.htm

Sparks J.R., Katz I.R., Beile P.M. (2016). Assessing digital information literacy in higher education: A review of existing frameworks and assessments with recommendations for next‐generation assessment ETS Research Report Series. (2). 1-33.

Černý M. (2020). Who is digitally competent person? Empirical study product study (predominantly) Faculty of Masaryk University Journal of Technology and Information Education. (12). 44-60.

Страница обновлена: 29.04.2025 в 00:49:59

Russia

Russia