Comparative analysis of foreign economic integration models of the late Soviet Union, the post-Soviet period and Russia's current stage of development

Afanasyev A.A.1![]()

1 Институт экономики Российской академии наук, Russia

Download PDF | Downloads: 27 | Citations: 5

Journal paper

Journal of International Economic Affairs (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 13, Number 1 (January-March 2023)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=52515531

Cited: 5 by 07.12.2023

Abstract:

The article is devoted to the study of formation of various economic models in Russia. At the same time, the country's involvement in world economic relations is taken into account. The main features of the late USSR economy, which is characterized as relatively closed, are analyzed. The set of objective and subjective prerequisites for its transformation into an open economy of the post-Soviet type is considered. A comprehensive description of destructive processes is given. These processes are as follows: sanctions, withdrawal of the largest companies from the Russian market, assets freezing. This leads to the actual dismantling of the post-Soviet model. The author reveals the basic principles and mechanisms of the formation of a new sovereign model. This model is interpreted as a limited open economy. The article implements the author's methodology of comparative analysis of the studied three models in terms of the specifics of their integration into the world economy.

Keywords: USSR foreign economic model, post-Soviet open economy, limited open sovereign economy, technological sovereignty, models of national economic integration into the world economy

JEL-classification: F15, F41, F43

Ведение

Открытая экономика постсоветской России, просуществовавшая без малого тридцать лет, претерпевает коренные изменения в условиях беспрецедентного санкционного давления стран «коллективного Запада» на Российскую Федерацию после начала специальной военной операции на Украине. Для научно обоснованного прогноза перспектив становления новой системы национальной экономики представляется необходимым проведение сравнительного анализа существовавших в конце XX - начале XXI веков различных моделей отечественной экономики в ракурсе их включенности в глобальные связи.

В этой связи целесообразно дать краткую характеристику соответствующего понятийного аппарата, в рамках которого исходной выступает категория «национальная экономика как система» или «система национальной экономики». Здесь большую работу в плане систематизации различных подходов проделала Е.А.Ерохина, которая, трактуя национальную экономику как разновидность экономической системы, определяет ее «как совокупность ресурсов и экономических субъектов, взаимосвязанных и взаимодействующих между собой в сфере производства, распределения, обмена и потребления, образующих единое целое» [1, с.26]. В порядке конкретизации данного подхода можно выделить в системе национальной экономике три основных блока, а именно: а) производительных сил; б) производственных отношений; в) совокупности профильных государственных политик. При этом первый блок представляет собой технико-технологический фундамент общественной жизни и совокупного работника общества, второй охватывает отношения между людьми по поводу производства, обмена, распределения и потребления благ и услуг, а третий, организуя эффективное взаимодействие и соответствие всех вышеназванных факторов, обеспечивает целостность и единство рассматриваемой системы. Каждый из этих блоков имеет внешнеэкономическую проекцию, т.е. конкретную форму его реализации в системе мирохозяйственных связей, в результате чего формируется соответствующая модель интеграции национальной экономики в глобальное хозяйство.

По критерию степени открытости внешнему миру эти модели подразделяются на закрытые, ограниченно открытые и открытые. В свою очередь каждая модель имеет конкретные разновидности в зависимости от преобладающей географической ориентации внешнеторговых потоков, доминирующих товарных групп и т.д. В свете вышесказанного экономика позднего СССР может быть отнесена к закрытому типу и, как будет показано ниже, со спецификой задействования исключительно государственных механизмов ВЭД и ориентацией на страны социалистического содружества. Модель в постсоветский период характеризуется как открытая с преимущественно сырьевой направленностью и ориентацией на страны западного мира. Относительно формируемой в настоящее время модели правомерен прогноз о ее ограниченно открытом характере с особым акцентом на достижение технологического суверенитета.

Таким образом, целью данной статьи становится исследование генезиса моделей национальной экономики позднего СССР, постсоветской России и современного периода в аспекте их интеграции в систему мирового хозяйства, а также их качественных и количественных характеристик.

В своей работе автор опирался на результаты исследований: во-первых, проблем интеграции российской экономики в мировое хозяйство, на различных исторических этапах, отраженных в трудах: Е.А.Ерохиной [1]; И.С.Гладкова [2], В.П.Оболенского [3]; во-вторых, вопросов развития отечественной экономики, зафиксированных в работах: Ю.В.Яременко [4], С.А.Толкачева [5].

Авторская гипотеза состоит в том, что существующая на данном историческом этапе система национальной экономики в единстве производительных сил, производственных отношений и совокупности соответствующих политик определяет характер ее вхождения в мировое хозяйство. Демонтаж той или иной интеграционной модели, происходящий в силу комплекса внутренних и внешних причин, охватывает достаточно продолжительный временной период и включает в себя мероприятия по формированию нового типа национальной экономики, а следовательно – и формата включенности в глобальные связи.

Модель внешнеэкономической интеграции народного хозяйства СССР (1946-1985 гг.)

Многие исследователи справедливо считают, что экономика СССР с конца 20-х – начала 30-х гг. и до этапа «перестройки» была закрытой [1, c.170]. Ради справедливости необходимо отметить, что данная характеристика в довоенный период была свойственна не только находившемуся в относительной изоляции Советскому Союзу, но и большинству ведущих экономик мира в силу реализуемой последними доктрины протекционизма как защитной меры в условиях мирового кризиса 20-х – 30-х годов. Данное обстоятельство может быть проиллюстрировано динамикой важнейшего для оценки степени открытости национальной экономики показателя, а именно величины экспортной квоты. Ее значение для ведущих стран Запада в рассматриваемый период достигло минимальных величин: так, в результате комплекса протекционистских мер оно сократилось с 12,9% в 1913 г. до 6,2% в 1938 г. [6, c.29].

Следует подчеркнуть, что после окончания второй мировой войны в системе мирохозяйственных связей произошли коренные изменения, и главным образом в плане преобразования глобальных межстрановых объединений. Прежде всего необходимо отметить процессы интеграции промышленно развитых капиталистических стран, ставших инициаторами заключения в 1947 году Генерального соглашения о торговле и тарифах (ГАТТ), что определило фундаментальные подходы к организации международной торговли на последующие десятилетия. Стратегическим интересом ведущих капиталистических государств в полной мере соответствовали принципы свободы передвижения товаров, капиталов, технологий и прочих ресурсов, что закрепляло их господство в геополитической сфере. В СССР, а также в странах социалистического лагеря подобный формат глобализации однозначно квалифицировался как империалистический диктат, которому следовало противостоять всеми возможными средствами. Именно поэтому в противовес ГАТТ в 1949 году было сформировано интеграционное объединение дружественных СССР стран социалистической ориентации и народной демократии, получившее название Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВ). Таким образом, в основу внешнеэкономической деятельности Советского Союза были положены не только принципы экономической целесообразности, но и идеологические установки: социалистические государства и избравшие путь некапиталистического развития страны получали весомые преференции, а представители капиталистического сообщества постоянно сталкивались с существенными затруднениями [3, с.89].

Между «первым» (развито капиталистическим) и «вторым» (социалистическим) миром оказалась большая группа развивающихся стран, представленных почти 80% населения планеты и самыми разными системами хозяйствования. Внешнеторговая ориентация и экономические модели стран «третьего мира» во многом формировались в контексте их политических предпочтений и конъюнктурных интересов вследствие укрепления взаимосвязей либо с капиталистическим, либо с социалистическим содружеством.

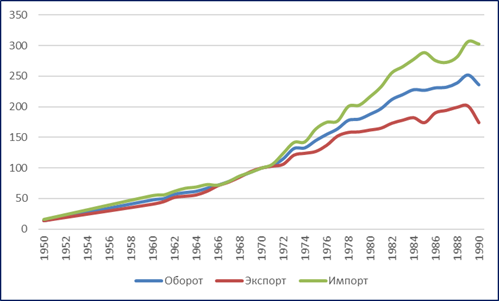

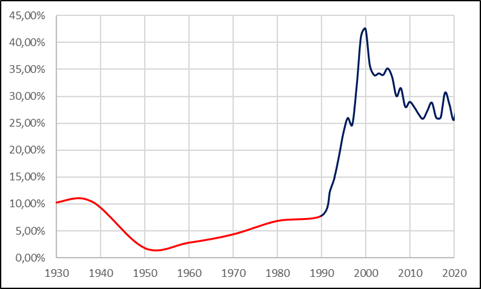

После Второй мировой войны абсолютные показатели ВЭД в СССР имели тенденцию к росту: так, за период с 1946 по 1990 гг. внешнеторговый оборот вырос в почти в 17 раз по индексу физического объема в сопоставимых ценах (см. рис.1). Вместе с тем представляется обоснованным вывод об относительно незначительной роли внешнеторговой деятельности в экономике страны, что можно проиллюстрировать динамикой показателя экспортной квоты: в 1950 г. данный параметр составил 1,5%, в 1970 г. - 3,3%, в 1990 г. - 5,6% [6, с.32]. Даже с учетом роста вышеприведенные значения явно не соответствуют масштабам открытой экономики и могут быть однозначно квалифицированы как характеристики национальной экономики закрытого типа.

Рис.1 Динамика физического объема в сопоставимых ценах: внешнеторгового оборота, экспорта и импорта СССР (в %; 1970 год = 100%)

Fig.1 Dynamics of physical volume in comparable prices: foreign trade turnover, exports and imports of the USSR (in %; 1970 = 100%)

Источник: Госкомстат СССР [7, c.17], [8, c.30]

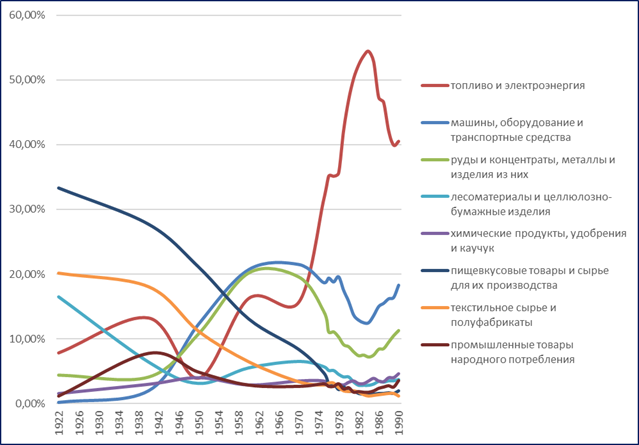

Основными трендами в изменении структуры экспорта СССР в рассматриваемый период являются, во-первых, значительный рост удельного веса поставок за рубеж энергоносителей (в 1950 г. - 3,9%; в 1985 году - 52,8%; в 1990 г. - 40,5%) (см.рис.2); во-вторых, стабильный рост экспорта полуфабрикатов и сырья (в 1950 г. – 54,1%; в 1985 г. – 69,9%; в 1990 г. – 64,9%); в-третьих, снижение в экспорте доли продукции с высокой степенью обработки (1950 г. - 45,9%; 1970 г. - 48,7%; 1990 г. - 35,1%) [2, c.45].

Рис.2 Динамика структуры экспорта основных групп товаров.

Fig.2 Dynamics of the export structure of the main groups of goods.

Источник: составлено автором по [7], [8], [9], [10], [11]

Как уже отмечалось, экспорт составлял незначительную часть экономики СССР, но роль его была важна. Поставки продукции в страны СЭВ стали формой поддержки и демонстрации успехов социалистического способа организации общества, противопоставляемого капиталистическому. Вывоз продукции в развивающиеся страны использовался в том числе в качестве инструмента поддержания соответствующих политических решений и режимов и часто осуществлялся без фактического поступления средств в качестве оплаты за поставляемую продукцию. Экспорт в капиталистические страны, обеспечивал поступление свободно-конвертируемой валюты, необходимой для расчетов по соответствующим импортным поставкам.

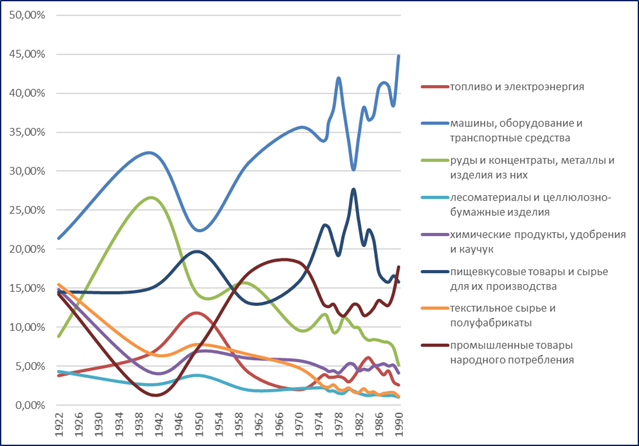

Основными статьями импорта Советского Союза были машины, оборудование и транспортные средства, что было связано как со спецификой территориального размещения предприятий машиностроительного комплекса в странах СЭВ, так и необходимостью решения задач модернизации промышленности на более совершенной технологической основе, за счет приобретения соответствующих технологических решений в капиталистических странах. Доля данной товарной группы от совокупного импорта, например, в 1985 году составила 37,2%, а в структуре импорта из социалистических стран 47,5% соответственно. Следует также отметить, что большой удельный вес составляли импорт из социалистических стран продовольствия и промышленных товаров, наполняющих потребительскую товарную массу в Советском Союзе (18% и 15,3% соответственно) [12, c.4] (см.рис.3). Однако, их доля на потребительском рынке была не существенной, потребности экономики СССР в основном удовлетворялись за счет национального производства, опирающегося на внутреннюю технологическую основу, что в решающей степени способствовало поддержанию технологического суверенитета СССР.

Рис.3 Динамика структуры импорта основных групп товаров.

Fig.3 Dynamics of the import structure of the main groups of goods.

Источник: составлено автором по [7], [8], [9], [10], [11]

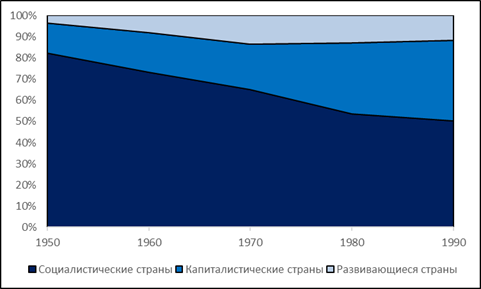

Как уже отмечалось, направления внешнеэкономической деятельности СССР во многом определялись идеологическими предпочтениями, что обусловило доминирующее положение в этой сфере социалистических стран и дружественных Советскому Союзу государств. Так, удельный вес стран - членов СЭВ в общем товарообороте СССР всегда был весом, хотя и имел тенденцию к некоторому снижению: в 50-х годах - около 80%; в 1985 г. - порядка 55%. Для сравнения: в 1985 году показатель доли развитых капиталистических стран составил 26,7% (Рис.2).

Рис.2 Динамика удельного веса различных групп стран во внешнеторговом обороте СССР (в %)

Fig.2 Dynamics of the share of different groups of countries in the foreign trade turnover of the USSR (in %)

Источник: аналитические обобщения автора на основе данных Госкомстат СССР [7], [8]

Как уже отмечалось, экспорт составлял незначительную часть экономики СССР, но роль его была важна. Поставки продукции в страны СЭВ стали формой поддержки и демонстрации успехов социалистического способа организации общества, противопоставляемого капиталистическому. Вывоз продукции в развивающиеся страны использовался в том числе в качестве инструмента поддержания соответствующих политических решений и режимов, часто осуществляясь без фактической оплаты средств за поставляемую продукцию. Экспорт в капиталистические страны, обеспечивал поступление свободно-конвертируемой валюты, необходимой для расчетов по соответствующим импортным поставкам.

Представляется необходимым подчеркнуть, что одним из важнейших факторов, определяющих специфику внешнеэкономической деятельности Советского Союза являлся нерыночный способ установления соотношения курса рубля и мировых валют, в значительной мере искажавший экономические пропорции затрат на производство благ и их реальную стоимостную оценку.

Исследователями отмечается, высочайший уровень социально-экономического планирования в СССР, обозначая его лидерство в этой сфере среди мировых держав, пик которого, пришелся на конец 70-х годов XX века [13, c.8]. Всестороннее планирование хозяйственной деятельности позволял организовать производственный процесс в значимой мере используя преимущества кооперации, заранее на долгие годы определяя основные параметры связей. Технологические цепочки распределялись по большому числу предприятий, зачастую расположенных в разных регионах и союзных республиках страны. Планировались также объемы торговли на внешних рынках. Но все же уровень международной кооперации был низким, даже со странами социалистического лагеря.

Детализированное и долгосрочное количественное планирование в условиях ускорения научно-технического прогресса стало одной из причин, тормозящих развитие экономики. Нарастающий технологический и организационный разрыв стал все более очевиден в 70-е годы. Его следствием становится повышенная материало- и трудоемкость выпускаемой продукции, компенсировавшихся за счет усиленной эксплуатации ресурсно-сырьевой базы Советского Союза.

Отсутствие частной собственности на средства производства определяло и полное отсутствие рынка частного капитала, формирование инвестиционного механизма только с опорой на внутренние резервы и национальное богатство, перераспределяемое государством, что в свою очередь давало возможность целенаправленной координации огромного числа хозяйствующих субъектов для выполнения тех или иных задач национального масштаба.

Следует отметить, что вплоть до середины 80-х годов сохранялась государственная монополия на внешнеэкономическую деятельность. Прямые контакты предприятий с зарубежными партнерами были запрещены и невозможны вплоть до начала «Перестройки».

В рамках подведения итогов данной части исследования можно отметить, что экономика СССР в внешнеэкономическом ракурсе обладала следующими специфическими чертами: 1) защищенность национальной экономики от внешних угроз вследствие государственной монополии на внешнеторговые и валютные операции; 2) главенство внешнеполитических установок при принятии решений по вопросам внешней торговли; 3) определяющая роль идеологии при выборе направлений внешней торговли; 4) директивность при установке курса рубля; 5) плановый способ определения объемов и номенклатуры импорта и экспорта; 6) независимость отечественной экономической системы от внешней торговли; 7) модернизации производственной базы осуществляется на независимой от внешних угроз технологической основе; 8) незначимость валютных поступлений от экспортных операций для бюджета страны; 9) закрытость национальной производственной системы и внутреннего рынка; 10) более высокие затраты ресурсов по сравнению с передовыми мировыми практиками; 11) технико-технологическая независимость, достигнутая в СССР может трактоваться как технологический суверенитет.

Трансформация советской модели мирохозяйственных связей (1986-1991 гг.)

Как отмечалось выше, мировой рынок был представлен тремя группами стран: капиталистические страны, страны социалистического блока и развивающиеся страны. Ключевым поворотным моментом в выборе механизма хозяйствования последних стала демонстрация успехов экономик ряда стран Юго-Восточной Азии в 70-х годах. В результате с середины 80-х годов начался массовый переход развивающихся стран, а позже и стран социалистической направленности на рыночный способ хозяйствования с последующим активным включением в международные экономические отношения.

Среди объективных причин ускорения процесса открытия экономик и началом глубокой международной интеграции отмечаются: 1) опережающий темп роста обрабатывающей промышленности; 2) существенное улучшение международной транспортной инфраструктуры, в следствии научно-технического прогресса; 3) революционное ускорение скорости передачи данных и способов коммуникаций за счет развития электроники и средств телекоммуникации; 4) углубление международного разделения труда; 5) в следствии вышеобозначенных причин произошел скачок в развитии транснациональных корпораций (ТНК); 6) ускоряется процесс распространения по миру новых производственных и управленческих технологий; 7) происходит качественный сдвиг в развитии рынка ссудных капиталов; 8) институциональное закрепление правил международной торговли на базе ВТО [6, с.33-42].

Уже с конца 1980-х годов открытие отечественной экономики в качестве практической задачи фигурирует во многих государственных и альтернативных экономических программах СССР. Так в постановлении №991 от 19.08.1986 ЦК КПСС и СМ СССР «О мерах по совершенствованию управления внешнеэкономическими связями» определяются, хотя и сохраняя принцип государственной монополии на внешнеэкономическую деятельность, ставятся задачи по коренной перестройке подходов к организации внешнеэкономической деятельности.

Начинается выход на международные рынки, создаются совместные предприятийя. Отмечается, что по состоянию на 1 января 1991 года было создано 2,9 тыс. совместных предприятий [14, c.72]. Почти 80% из них созданы с участием фирм США, ФРГ, Финляндии и других капиталистических стран. Открытие экономики происходило в состоянии нарастания внутренних экономических, политических и социальных проблем. Несбалансированность внешней торговли за счет значительного (на 16,5%) превышения импорта над экспортом привела к формированию в 1990 году отрицательного внешнеторгового сальдо [14, c.279]. С распадом СССР и переходом к рыночной модели хозяйствования постсоветская Россия реализует намеченное внешнее открытие, значительно увеличив долю внешнеторговых оборотов в национальной экономике (см.рис.3).

Рис.3 Динамика экспортной квоты СССР (до 1990 года, приведено в границах РФ) /Российская Федерация (с 1990 года)

Fig.3 Dynamics of the export quota of the USSR (until 1990, given within the borders of the Russian Federation) / Russian Federation (since 1990)

Источник [6, c.603], расчеты автора по данным Росстата.

Начало реализации рыночных реформ и активное включение России в международную экономическую деятельность обозначили формирование в последнее десятилетние ХХ века однородного, как с точки зрения модели хозяйствования, так и открытости экономик мирового сообщества.

Стремительный рост международной торговли, геополитическая разрядка ситуации способствовали увеличению числа стран-участниц соглашений ГАТТ. Так на последнем раунде переговоров, (Уругвайский раунд 1986-1994гг.) участвовало уже 125 стран, было достигнуто соглашение о создании Всемирной торговой организации (ВТО), как замены соглашениям ГАТТ.

Национальная экономика России в период открытости (1991-2021гг.)

После реорганизации СССР обрывается большое число кооперационных связей на традиционном внутреннем рынке постсоветского пространства. Данная тенденция усугубляется резким спадом объемов промышленного производства, инфляционными процессами, началом приватизации и отличных от плановых способов формирования межхозяйственных связей. В 1991 году расформировано СЭВ.

В процессе трансформации модели хозяйствования доминировала идея превалирующей значимости рыночных производительных сил над институциональными отношениями. Главенствующей концепцией стала вера в рынок как в способ решения всех проблем. Начался процесс трансформации отношений, затронувший всю систему формальных и неформальных институтов, часть институтов старой формации, представлявшихся «административными барьерами», препятствующих экономическому росту, были упразднены (ГосПлан, ГосСнаб и т.д.), новым еще только предстояло сформироваться. Установилась ситуация, при которой ни старые, ни новые институты не выполняли возложенных функций. Неплатежи, уклонение от уплаты налогов, гиперинфляция, бартерный характер взаимоотношений, разрыв коммуникационных связей, примитивизация и криминализация экономической деятельности, прочно укоренились и фактически образовывали новую институциональную среду хозяйствования. Ориентация предпринимательской инициативы на максимизацию прибыли, приводила к развитию отвечающих этому критерию секторов экономики, связанных в первую очередь с экспортом природных ресурсов, торговлей и посреднической деятельностью, а большинство предприятий обрабатывающей промышленности, ставших убыточными, закрылись или выживали, сокращая длительность цикла обращения, смещая акцент на производство продукции более низкого технологического уровня. Как следствие развития деструктивных процессов и необходимости замещения выбывающих предложений, увеличились доли машиностроительной продукции и продовольственных товаров в структуре импорта, в том числе и в секторах, традиционно представленных в промышленном производстве СССР.

Усиливается тенденция замены кооперационных межхозяйственных связей вертикальной интеграцией, обрекая смежные предприятия, не вошедшие в холдинги, непосредственно не связанные с выпуском продукции (следовательно, и с поступлением «живых» денег за реализованную продукцию) на исчезновение. Первыми под удар попали научно-исследовательские, опытные и сервисные предприятия, по сути составляющие научно-технологический базис индустриального производства, формирующие заделы для возможности промышленной модернизации, составлявших интеллектуальную основу технологического суверенитета СССР.

Именно в период позднего СССР и начала трансформации экономики России (1989–1994) отечественная наука понесла наибольший урон. На этот период пришлось около 4/5 всего сокращения кадрового состава, обеспечивающего научный потенциал нашей страны, который уменьшился почти в два раза - на 1 млн 110 тыс. специалистов (см.таб.1).

Таблица 1. Сокращение численности персонала, занятого исследованиями и разработками, в 1989-2020 гг. (в тыс. чел.)

Table 1. Reduction in the number of personnel engaged in research and development in 1989-2020. (in thousands of people)

Источник: составлено автором по [15, c.63], [16, c.338], [17, c.484]

|

Годы

|

Весь

персонал

|

Исследователи и техники

|

Вспомогательный и прочий персонал

|

|

1989

|

2215,6

|

1389,3

|

826,3

|

|

1990

|

1943,4

|

1227,4

|

716,0

|

|

1991

|

1677,8

|

1079,1

|

598,7

|

|

1992

|

1532,6

|

984,7

|

547,9

|

|

1993

|

1315,0

|

778,8

|

536,2

|

|

1994

|

1106,3

|

640,8

|

465,4

|

|

1995

|

1061,0

|

620,1

|

440,9

|

|

2000

|

887,7

|

501,1

|

386,6

|

|

2005

|

813,2

|

457,1

|

356,1

|

|

2010

|

736,5

|

428,2

|

308,3

|

|

2015

|

738,9

|

442,2

|

296,7

|

|

2020

|

679,3

|

406,1

|

273,3

|

Использование импортных машин и оборудования стало составлять критические величины, фактически обозначая угрозу национальному машиностроению, технологической независимости в следствии утраты технологических школ и технических баз.

Следствием нарастания вышеобозначенных процессов стало формирование анклавов в российской экономике: автономные, самодостаточные сырьевые сектора, получающие сверхдоходы, за счет экспорта ресурсов за рубеж и предпочитающие приобретать там же технологии и оборудования для своей деятельности; предприятия обрабатывающей промышленности, не связанные, не имеющие собственных капиталов и возможности их обретения, нацеленные на изготовление, как правило низкотехнологичной и дешевой продукции ориентированной на рынки, не занятые иностранными компаниями; лишенные финансирования и оторванные от реального сектора научно-исследовательские организации [4, c.11].

В процессе рыночных преобразований ускоренными темпами усиливалась тенденция роста доли сырьевого экспорта, прежде всего энергоносителей. Свобода выбора направлений внешнеэкономической деятельности способствует развороту в торговых отношениях в сторону дальнего зарубежья, прежде всего стран западной Европы.

Выход из кризиса 2008 года обозначил новый этап роста объемов внешней торговли. Таможенные платежи, включая НДС и акцизы на ввозимые товары давали более двух пятых доходов федерального бюджета в посткризисные годы. Экспорт товаров обеспечивал от 30-50% годового прироста ВВП, а часть экспортной выручки, накопленной в результате позитивной внешней конъюнктуры позволила создать резервный фонд правительства [18, c.34]

Важнейшим этапом на пути к открытой экономике становится присоединение в 2012 г. ко Всемирной торговой организации. Россия активно интегрируется в мировое хозяйство. Так к 2014 году у России уровень интеграции по показателю включения в трансграничные цепочки создания стоимости был наиболее высоким. Важным показателем уровня интеграции является то, что 80% поставляемой за рубеж продукции обрабатывающей промышленности поступает там в воспроизводственный процесс (промежуточное потребление) и только 20% в конечное потребление [19, c.31]. В свою очередь порядка 41,9% импорта было представлено продукцией промежуточного потребления [17, c.578], являвшейся исходными сырьем и комплектующими, для дальнейшей переработки на российский предприятиях. Отмечается что вышеуказанные обстоятельства имеют своим следствием высокую зависимость от внешних рынков и состояния зарубежных экономик [20, c.97]. Еще больше усиливала эту зависимость структура российского экспорта, основу которой составляли энергоресурсы, занимающие от 60 до 70% его стоимостного объема [21, c.13]. Данные обстоятельства не раз обозначались в национальных доктринах в качестве угроз, однако экономика процессов с течением времени только усугубляла зависимость.

По ряду направлений уровень интеграции выходит на совершенно беспрецедентный уровень - развитие целых отраслей в России передано иностранным компаниям. Отмечалось, что «по сути, в России таким образом уже решена проблема технологического развития легкового автомобилестроения. Сообщество ведущих мировых автоконцернов организовало сборку своих моделей на российской территории, а концерн «Рено-Ниссан», став собственником «АвтоВАЗа», превратился в головного управляющего агента всего бывшего отечественного автопрома» [5, с.54]. Следует подчеркнуть, что в условиях такой организации, отечественная индустрия является для головной иностранной компании периферийной, с соответствующим ущербным отношением к развитию периферийной научно-технологической базы, с концентрацией усилий на экономической эксплуатации коммерческих возможностей и интеллектуальным развитием в головном, находящемся за рубежом центре.

Что касается экономики России рассматриваемого периода, то ее параметры открытости по критериям экспортной и импортной квот в целом соответствуют средним параметрам открытой экономики и колеблются в пределах 20-30%. Следует отметить высокое значение внешней торговли для национальной экономики, а для ряда отраслей представляющую критическую зависимость. Так доля импорта в удовлетворении потребностей тяжелого машиностроения составляет 60-80%, станкостроения – 90%, радиоэлектроники – 80-90%, медицинской промышленности и фармацевтики – 70- 80, легкой промышленности – 70-90%. Доля импорта в товарных ресурсах розничной торговли в 2016-2019гг. варьировалась в интервале от 35 до 38% [22, c.17].

Необходимо подчеркнуть, что поступления от экспорта продукции, а также налоговые платежи, связанные с добычей и переработкой отгружаемой продукции, формируют значительную часть национального богатства. Именно из таких доходов сформирован резервный фонд, сбережения которого являются финансовой основой антикризисного реагирования правительства России и источником средств реализации программ и проектов осуществления модернизации отечественной экономики, в значительной мере пополняется национальный бюджет. По итогу 2021 года положительное внешнеторговое сальдо (превышение величины экспорта над импортом) составило свыше 190 млрд. долл.

Следует отметить, что переход к модели открытой экономики способствовал решению ряда масштабных социально-экономических задач: а) фискальной - таможенные платежи, включая НДС и акцизы на ввозимые товары давали более двух пятых доходов федерального бюджета; б) потребительской - масштабный импорт высококачественных и разнообразных розничных товаров позволил в исторически короткий период насытить потребительский спрос. Это в немалой степени способствовало решению назревших социальных вопросов и достижению общественной стабильности в стране; в) модернизационной - в результате импортных поставок машин, оборудования, технологических линий и т.д. происходило радикальное обновление отечественной производственной системы на новой технологической основе; г) инвестиционной - свобода движения капитала сопряжена с притоком зарубежных инвестиций в форме капитальных вложений, а также импортом технологий и инноваций организационного плана; д) арбитражной – в результате интеграционных процессов постепенно выравниваются уровни издержек национальных и мировых производств; е) рыночной - на основе внедренного оборудования и технологий вкупе с относительно дешевыми национальными ресурсами стало возможным в сжатые сроки перейти к выпуску конкурентоспособной продукции и освоению новых рынков. Возросший экспортный потенциал позволил существенно расширить производство, увеличить доходы предприятий, повысить уровень жизни и занятость населения [23, с.182].

В рамках подведения итогов данной части статьи можно отметить, основные черты экономики России в период рыночной открытости во внешнеэкономическом ракурсе: 1) неограниченность в доступе иностранных компаний на российский рынок и в принятии решений отечественными предпринимателями по вопросам внешнеэкономической деятельности; 2) рыночный способ определения курса рубля; 3) высокая зависимость производственной системы от зарубежных технологий и разработок; 4) зависимость бюджета и фондов развития страны от налогов и выручки от экспортируемой продукции; 5) производственная система глубоко интегрирована в мировое хозяйство; 6) объемы, номенклатура и условия внешнеторговых сделок определяются вследствие рыночной конъюнктуры и конкурентоспособности продукции; 5) высокая зависимость отечественной экономической системы от импорта и экспорта; 9) издержки производства продукции соответствуют передовым мировым практикам; 10) высокая степень угроз для национальной экономической системы.

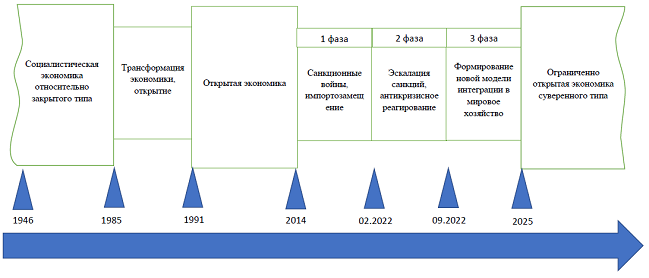

Трансформация открытой модели экономики России (2014 – предположительно 2025 гг.)

Прежде всего необходимо отметить ошибочность точки зрения, в соответствии с которой слом действующего формата мирохозяйственной интеграции экономики России жестко увязывается с началом специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. Думается, что начало «санкционных войн» было положено еще в марте 2014 года после известных событий в Крыму. В свете вышеизложенного представляется возможным выделить три фазы в рамках относительно длительного периода трансформации российской модели открытой экономики: 1) начало санкционных ограничений и запуск ответных защитных мер (март 2014г. – февраль 2022г.); 2) всеобъемлющие санкции и срочные антикризисные меры по реагированию на новые реалии (февраль 2022г. – сентябрь 2022г.); 3) реализация политики по формированию модели интеграции российской экономики в мировое хозяйство на принципиально новых началах (сентябрь 2022г. – предположительно до 2025г.). Автор уже подробно освещал процессы, происходящие в описываемые периоды, в своих работах [24], [25], здесь же представляется возможным лишь остановиться на некоторых итогах произошедших событий.

Начало рассматриваемых событий было сопряжено с присоединением Крыма в марте 2014 года и охарактеризовалось введением по инициативе США и при поддержке Евросоюза комплекса рестриктивных мер в отношении РФ. В этой связи, столкнувшись с высокими потенциальными рисками и новыми угрозами национальной безопасности, Российская Федерация была вынуждена апробировать различные варианты ответных мер, в числе которых был как поиск новых направлений ВЭД, так и оптимизация структуры ЗВР в сочетании с расширением импортозамещения.

В 2022 году, после начала специальной военной операции на Украине произошло резкое наращивание количества и объемов введенных в действие ограничительных мер странами «коллективного Запада». В целях обеспечения национальной безопасности, заложенные в предшествующий период основы защитных механизмов, трансформировались в целостную систему антикризисных мер как краткосрочного, так и среднесрочного характера.

Вызванная санкциями деформации предпринимательских свобод во внешнеэкономической деятельности, а также характер реализуемых российским руководством комплекса защитных мер, обозначили окончательный демонтаж российской модели открытой экономики, основанной преимущественно на экспорте углеводородов и ведущей роли стран «коллективного Запада».

Думается, что к началу осени 2022 года будут сформированы все необходимые предпосылки для перехода к системной работе по созданию основ новой модели интеграции российской экономики в мировое хозяйство на принципиально иных началах.

Что касается принципов новой модели национальной экономической системы, то их развернуто охарактеризовал Президент РФ в своем выступлении на ПМЭФ-2022: а) открытость, что исключает путь самоизоляции России и ее автаркии в смысле опоры только на собственные силы по северокорейской модели; б) предпринимательские свободы, что предполагает сохранение рыночных основ внешнеэкономической деятельности; в) ответственная и сбалансированная макроэкономическая политика, реализуемая государством в целях создания оптимальных рамочных условий для хозяйственной деятельности; г) социальная справедливость, в основе которой лежит сопряжение частных инициатив и общественных приоритетов, недопущение игнорирования проблем воспроизводства человеческого потенциала в угоду узкогрупповым интересам; д) опережающее развитие инфраструктуры, что предполагает активную роль государства в финансировании и реализации масштабных проектов по формированию благоприятной среды как для хозяйствующих субъектов, так и для населения соответствующих территорий; е) технологический суверенитет, что обеспечит формируемой национальной экономической системе как реальную защищенность от внешних негативных факторов, так и основу для прорывов в будущее на основе наукоемких технологий [26].

В создаваемой модели российской экономики будут диалектически сочетаться черты как открытости, характерной для рыночных принципов и свобод, так и защищенности, что сопряжено с деятельностью государства по согласованию общественных, корпоративных и частных интересов. Именно в этом смысле следует говорить о неких ограничениях рыночных механизмов, их сочетании с инструментами государственного регулирования в форме различных политик, направленных на достижение целей национальной безопасности и устойчивого социально-экономического развития.

Таким образом, формируемая модель народного хозяйства может быть представлена как ограниченно открытая экономика суверенного типа. Данный формат экономики, пусть и с чертами открытости, будет существенно отличаться от демонтируемой открытой экономики сырьевого типа с ориентацией на страны «коллективного Запада», но и не предполагает возврата к условно закрытой модели социалистической экономики СССР.

Как уже отмечалось важнейшей качественной чертой формируемой модели экономики становится достижение технологического суверенитета, сущность которого сводится к высокой степени реальной защищенности национальной экономической системы от внешних негативных факторов, и являющегося одной из ключевых составляющих (наряду с энергетической, продовольственной, транспортной, информационной и др.) национальной безопасности. Важнейшим средством достижения технологического суверенитета является промышленная политика.

В контексте вышеизложенного представляется несомненным, что в силу особой значимости задачи по достижению технологического суверенитета, имеющегося опыта реализации масштабных национальных проектов, объема накопленных ресурсов российскому государству под силу в течении ближайших трех лет осуществить серьезные подвижки в формировании основ развития новой модели экономики [25].

Заключение

Резюмируя материалы статьи, представляется необходимым акцентировать следующие моменты. За последний век степень открытости отечественной экономики варьировалась от относительно закрытой до открытой, что было сопряжено как с общемировой тенденцией перспективных способов организации экономической деятельности, так и внешнеполитическими установками нашего государства, объективными экономическими потребностями и требованиями безопасности (см.рис.7).

Рис 5. Авторский подход к периодизации генезиса моделей национальной экономики

Figure 5. The author's approach to the periodization of the genesis of national economy models

Источник: составлено автором по обобщению материалов [24], [25]

Необходимо подчеркнуть, что формируемая в России модель ограниченно открытой экономики суверенного типа, будет существенно отличаться как от демонтируемой открытой модели экономики постсоветской России, в аспекте обеспечения реальной защищенности национальной экономики, так и закрытой модели социалистической экономики СССР, в плане активного использования преимущества международной торговли и интеграции. Представляется, что в рамках формируемой модели будут сочетаться, с одной стороны, черты глобальной открытости, а с другой - механизмы обеспечения национальной безопасности страны, и в первую очередь - ее технологического суверенитета [27].

References:

Rossiya v tsifrakh 2017 [Russia in figures 2017] (2017). M.: Rosstat. (in Russian).

Rossiyskiy statisticheskiy ezhegodnik. 2021 [Russian Statistical Yearbook. 2021] (2021). M.: Rosstat. (in Russian).

SSSR v tsifrakh v 1990 godu [The USSR in figures in 1990] (1991). M.: Finansy i statistika. (in Russian).

Vneshnie ekonomicheskie svyazi SSSR v 1990 g [External economic relations of the USSR in 1990] (1991). M.: Finansy i statistika. (in Russian).

Vneshnyaya torgovlya SSSR 1922-1981 [USSR foreign trade in 1922-1981] (1982). M.: Finansy i statistika. (in Russian).

Vneshnyaya torgovlya SSSR v 1983 godu [USSR foreign trade in 1983] (1984). Moscow: Finansy i statistika. (in Russian).

Vneshnyaya torgovlya SSSR v 1985 godu [USSR foreign trade in 1985] (1986). Moscow: Finansy i statistika. (in Russian).

Vneshnyaya torgovlya SSSR v 1987 godu [USSR foreign trade in 1987] (1988). M.: Finansy i statistika. (in Russian).

Vneshnyaya torgovlya SSSR v 1989 godu [USSR foreign trade in 1989] (1990). M.: Finansy i statistika. (in Russian).

Adno Yu.L., Aleksandrova I.I., Baykov N.M., Bereznoy A.V. i dr. (2003). Mirovaya ekonomika. Globalnye tendentsii za 100 let [The world economy. Global trends over 100 years] Moscow: Ekonomist. (in Russian).

Afanasev A.A. (2022). Ob otsenke vliyaniya mezhdunarodnyh sanktsiy na usloviya funktsionirovaniya otechestvennoy promyshlennosti [Concerning the assessment of the impact of international sanctions on russian industry]. Journal of International Economic Affairs. 12 (2). 179-194. (in Russian). doi: 10.18334/eo.12.2.114858.

Afanasev A.A. (2022). Osnovnye napravleniya formirovaniya ogranichenno otkrytoy ekonomiki suverennogo tipa [The main directions of the formation of a limited open economy of the sovereign type]. Russian Journal of Innovation Economics. 12 (3). (in Russian). doi: 10.18334/vinec.12.3.115133.

Afanasev A.A. (2022). Prognoz znacheniy osnovnyh pokazateley vneshney torgovli v usloviyakh formirovaniya ogranichenno otkrytoy ekonomiki Rossii [Forecast of the values of the main indicators of foreign trade in the conditions of the formation of a limited open economy of Russia]. Journal of International Economic Affairs. 12 (4). (in Russian). doi: 10.18334/eo.12.4.115163.

Afanasev A.A. (2022). Stanovlenie ogranichenno otkrytoy ekonomiki suverennogo tipa v sovremennoy Rossii: ponyatie, etapy, sushchnostnye kharakteristiki [The formation of a limited open economy of the sovereign type in modern Russia: concept, stages, essential characteristics]. Journal of International Economic Affairs. 12 (3). (in Russian). doi: 10.18334/eo.12.3.115123.

Allakhverdyan A.G. (2014). Dinamika nauchnyh kadrov v sovetskoy i rossiyskoy nauke: sravnitelno-istoricheskoe issledovanie [Dynamics of scientific personnel in Soviet and Russian science: a comparative historical study] M.: Izd-vo «KogitoTsentr». (in Russian).

Andrianov K.N. i dr. (2015). Promyshlennaya politika v usloviyakh novoy industrializatsii [Industrial policy in the context of new industrialization] M.: MAKS Press. (in Russian).

Erokhina E.A. (1999). Teoriya ekonomicheskogo razvitiya (sistemno-samoorganizatsionnyy podkhod) [Theory of economic development (system-self-organizational approach)] Tomsk: Natsionalnyy issledovatelskiy Tomskiy gosudarstvennyy universitet. (in Russian).

Gladkov S.I. (2012). Vneshnyaya torgovlya Rossii: retrospektivnyy analiz i sovremennost [Russia's Foreign Trade: a Retrospective Analysis and Modernity] Moscow: Institut Evropy RAN. (in Russian).

Kleyner G.B., Rybachuk M.A., Karpinskaya V.A. (2022). Strategicheskoe planirovanie i sistemnaya optimizatsiya natsionalnoy ekonomiki [Strategic planning and systemic optimization of the national economy]. Problems of forecasting. (3(192)). 6-15. (in Russian). doi: 10.47711/0868-6351-192-6-15.

Obolenskiy V.P. (2010). Tekhnologicheskaya modernizatsiya promyshlennosti: vklad importa [Technological modernization of industry: the contribution of imports]. Russian Foreign Economic Bulletin. (8). 33-38. (in Russian).

Obolenskiy V.P. (2017). Otkrytost natsionalnyh ekonomik: mir i Rossiya [The openness of national economies: the world and Russia]. World Economy and International Relations. 61 (10). 5-15. (in Russian). doi: 10.20542/0131-2227-2017-61-10-5-15.

Obolenskiy V.P. (2018). Vneshnetorgovaya politika v protsesse otkrytiya ekonomiki [Foreign economic policy in retrospective:advancement towards the open economy]. Russian Foreign Economic Bulletin. (1). 78-90. (in Russian).

Obolenskiy V.P. (2019). Vneshnyaya torgovlya Rossii: sodeystvie protsessam vosproizvodstva [Foreign trade of Russia: facilitating production processes]. Russian Foreign Economic Bulletin. (9). 7-22. (in Russian).

Varnavskiy V.G. (2018). Rol Rossii v globalnyh proizvodstvennyh setyakh [Russia's role in global production networks] Managing the development of large-scale systems 2018. 30-34. (in Russian).

Varnavskiy V.G. (2019). ES i Rossiya v globalnyh tsepochkakh sozdaniya stoimosti [The EU and Russia in global value chains]. Modern Europe. (1(187)). 92-104. (in Russian). doi: 10.15211/soveurope1201992103.

Yaremenko Yu.V. (2001). Ekonomicheskiy rost. Strukturnaya politika [Economic growth. Structural policy]. Problems of forecasting. (1). 6-14. (in Russian).

Страница обновлена: 25.04.2025 в 20:40:19

Russia

Russia