Assessment of students' digital competencies in the context of professional training for the digital economy

Volkova A.S.1![]() , Kudaeva M.M.1

, Kudaeva M.M.1![]()

1 Новосибирский государственный университет экономики и управления, Russia

Download PDF | Downloads: 49 | Citations: 4

Journal paper

Creative Economy (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 16, Number 5 (May 2022)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=48611728

Cited: 4 by 30.01.2024

Abstract:

In the present conditions, digital literacy is one of the key skills that determine the competitiveness of specialists in the labour market. The article discusses the issues of ensuring the training of highly qualified personnel in the context of the implementation of the national program "Digital Economy of the Russian Federation". The theory and methodology of the research are based on the theoretical analysis of the results of scientific works in the field of digital literacy. The article presents the results of the authors' study of digital literacy of students of non-digital training areas and their readiness to solve problems in the digital economy. The authors have identified reserves for the growth of students' digital literacy. This article may be of practical importance for the development of academic course working programs in higher educational institutions in order to improve the staff digital literacy in the digital economy.

Keywords: digital economy, digital literacy, digital competencies, professional training

JEL-classification: I23, J24, O15, O31

Введение

Одним из направлений деятельности Правительства РФ для осуществления прорывного научно-технологического и социально-экономического развития России определено развитие цифровой экономики [1]. Но формирование, нормальное функционирование и развитие цифровой экономики России невозможно без достаточного уровня цифровой грамотности населения. Результаты исследования Высшей школы экономики демонстрируют, что уровень развития основных цифровых навыков населения России сильно отстает в сравнении с аналогичными значениями в европейских странах [2]. Это касается базовых цифровых навыков (работа с электронными таблицами, использование программ для редактирования фото-, видео- и аудиофайлов, передача файлов между компьютером и периферийными устройствами), а более сложные цифровые навыки и вовсе остродефицитны.

С 2018 года действует национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации», которая, в числе прочего, нацелена на обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров для цифровой экономики. Мероприятия данного федерального проекта направлены на реализацию ключевых направлений развития системы образования: обновление содержания, создание необходимой современной инфраструктуры, подготовка кадров для работы в системе, их переподготовка и повышение квалификации, а также создание наиболее эффективных механизмов управления отраслью [11].

В 2021 году по оценкам заместителя председателя Правительства РФ Д.Н. Чернышенко 340 российских вузов и учреждений среднего профессионального образования адаптировали свои программы согласно требованиям цифровой экономики, опираясь на потребности ведущих компаний. Актуализация программ прошла на базе опорного образовательного центра Университета Иннополис. Предполагается, что по итогам пилотного проекта программы будут масштабированы и на другие учреждения [4].

Но важно не только обеспечить растущий спрос на IT-специалистов во всех областях экономики, но и повысить цифровую грамотность обучающихся нецифровым специальностям. Для этого в 2021 году была запущена программа «Приоритет-2030», которая позволит не менее 30% студентам вузов-участников программы приобрести цифровые компетенции, навыки использования цифровых технологий, а также научиться программировать. Для достижения данного проектного показателя в образовательных организациях будут вводиться новые курсы, организовывать проектные сессии, соревнования.

Многие ученые рассматривают цифровую грамотность как необходимую составляющую современного образования, как ключевой навык, необходимый для успешной жизнедеятельности в современном мире, который должен формироваться в цифровой среде в различных контекстах и форматах [10].

Отметим, что отсутствует общепринятое определение цифровой грамотности и сопоставимые показатели для ее оценки. Но имеются подходы к ее определению. Так, ЮНЕСКО в 2011 году определило цифровую грамотность как «способность безопасно и надлежащим образом получать доступ к информации, понимать, управлять, интегрировать, обмениваться, оценивать и создавать информацию с помощью цифровых технологий для участия в экономической и социальной жизни» [15]. Она объединяет в себе такие компетенции как компьютерная грамотность, грамотность в области ИКТ, информационная грамотность и медиаграмотность.

На Саммите G20 в 2017 году была предложена модель оценки цифровой грамотности населения по пяти индикаторам: информационная и компьютерная грамотность, медиаграмотность, коммуникативная грамотность, отношение к технологическим инновациям. Выделенные индикаторы сформулированы на основе анализа объективных потребностей экономики, что обеспечило ее актуальность и практикоориентированность.

Методология исследования

Объектом настоящего исследования выступили студенты, обучающиеся по нецифровым направлениям подготовки в ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет экономики и управления» (далее НГУЭУ). Предметом исследования выступает цифровая грамотность студентов. Исследование проведено авторами в период 01.11.2021-31.03.2022.

Цель исследования – получение данных о цифровой грамотности студентов нецифровых направлений подготовки и их готовности к решению задач в цифровой экономике.

Авторами сформулированы исследовательские гипотезы, что:

· самооценка студентов уровня цифровой грамотности находится на уровне выше среднего;

· на старших курсах обучения уровень самооценки цифровой грамотности у студентов выше, чем на младших, в связи с освоением дисциплин, предусмотренных образовательной программой;

· среди составляющих цифровой грамотности у студентов выше уровень медиаграмотности и коммуникативной грамотности, ниже уровень информационной и компьютерной грамотности;

· уровень цифровой грамотности позволяет студентам использовать различные цифровые сервисы и технологии для успешного обучения.

Теоретико-методологическую основу настоящей работы составили труды отечественных и зарубежных исследователей. Изучению проблем формирования цифровых компетенции, посвящены работы Т.А. Аймалетдинова, Л.Р. Баймуратовой, О.А. Зайцевой, Г.Р. Имаевой, Л.В. Спиридоновой [13] (T.A. Ajmaletdinov, L.R. Bajmuratova, O.A. Zajceva, G.R. Imaeva, L.V. Spiridonova, 2019), Н.А. Горелова, В.В. Литун [6] (N.A. Gorelov, V.V. Litun, 2018), И.В. Соколовой, Д.А. Иванченко, М.В. Плахтий, Е.П. Ворониной [12] (I.V. Sokolova, D.A. Ivanchenko, M.V. Plahtij, E.P. Voronina, 2009), Д.С. Константиновой, М.М. Кудаевой [9] (D.S. Konstantinova, M.M. Kudaeva, 2020) и др.; вопросы оценки цифровой грамотности обучающихся рассматриваются Я.Б. Дмитриевым, И.А. Алябиным, Е.И. Бровко [7] (YA.B. Dmitriev, I.A. Alyabin, E.I. Brovko, 2021), Г.У. Солдатовой, Т.А. Нестик, Е.И. Рассказовой, Е.Ю. Зотовой [14] (G.U. Soldatova, T.A. Nestik, E.I. Rasskazova, E.YU. Zotova, 2013) и др.; методология оценки цифровой грамотности предложена и апробирована Аналитическим центром НАФИ [13], научным центром Евросоюза [17], региональной общественной организацией «Центр интернет-технологий» [8] и др.

Эмпирической базой исследования выступили результаты анкетного опроса 248 студентов нецифровых направлений подготовки НГУЭУ («Управление персоналом», «Менеджмент», «Экономика»). Респонденты являются студентами 1-4 курсов бакалавриата (16,9%, 31,8%, 39,2% и 12% соответственно). Средний возраст респондентов – 20 лет. 80,4% опрошенных – девушки, что соответствует гендерной структуре обучающихся НГУЭУ.

Методом сбора данных был выбран онлайн-опрос по адаптированной авторской методике, основанной на подходах, предложенных на саммите G20 (2017) [16] и Аналитическим центром НАФИ (2018) [13].

Результаты исследования

Представленная оценка цифровой грамотности студентов ВУЗа включает пять составляющих: информационная, компьютерная и коммуникативная грамотность, медиаграмотность и отношение к технологическим инновациям.

Информационная грамотность предполагает умение идентифицировать, осуществлять эффективный поиск и оценивать информацию. Большинство респондентов (58,8%) утверждают, что найти информацию в сети Интернет достаточно просто, потому что владеют различными техниками и инструментами для поиска. 40,5% респондентов отметили, что трудности при поиске информации есть, но в целом они справляются. Лишь 0,7% испытывают сложности с поиском информации в сети Интернет.

По популярности открытые информационные ресурсы, используемые студентами при поиске учебной информации, распределились следующим образом:

1. Поисковые системы (Google, Yandex и др.) отметили 97,3% респондентов;

2. Коллекции рефератов, курсовых и других готовых работ отметили 64,9% респондентов;

3. Работу с онлайн-библиотеками указали 52% респондентов;

4. Официальные сайты тематических журналов (47,3% респондентов);

5. Каналы YouTube (45,3% респондентов);

6. eLibrary.Ru - российская научная электронная библиотека, интегрированная с Российским индексом научного цитирования (34,5% респондентов);

7. Социальные сети Вконтакте, Facebook, Instagram и другие (27% респондентов).

Итак, респонденты активно используют различные источники учебной информации. Современные сервисы и технологии дают студентам широкие возможности поиска информации, что подтверждается полученными результатами. Но возникает необходимость владения умениями и навыками оценки информации при всем ее многообразии. Респонденты оценили собственные навыки отбора и оценки информации в сети в среднем в 4,1 балла.

Рассмотрим подробнее полученные данные (таблица 1). Во-первых, работая с поисковыми системами, онлайн-библиотеками или каналами YouTube студенты сталкиваются с огромным массивом информации. Необходимо обладать развитыми умениями анализа и синтеза, критического мышления, чтобы идентифицировать качественную информацию, обеспечить высокую эффективность поиска информации.

При отборе и оценке информации в сети Интернет 54,1% респондентов утверждают, что ищут информацию на тематических сайтах (официальных сайтах государственных органов, сайтах профильных организаций и т.д.) и 35,1% указали, что «скорее используют данные сайты, чем нет». Подобные источники информации обеспечивают ее высокую пригодность, обоснованность и качество.

К тому же, 50,8% респондентов при отборе и оценке информации обращают внимание на автора и год публикации, а 20,9% «скорее обращают, чем нет». Критерии актуальности информации и уровня экспертности автора крайне важны для обеспечения эффективности информационного поиска, что также подтверждает высокие результаты самооценки навыка работы с информацией в сети Интернет.

Таблица 1 - Распределение ответов респондентов на вопрос «Что Вам свойственно при отборе и оценке информации в сети Интернет?», %

|

Вопросы / Варианты ответов

|

да

|

скорее да, чем нет

|

скорее нет, чем да

|

нет

|

|

«Сделав

запрос по ключевому слову через поисковик, смотрю полученные варианты ответов

на первой странице»

|

47,9

|

41,9

|

8,8

|

1,4

|

|

«Пользуюсь

только расширенным поиском в поисковых системах»

|

24,3

|

40,5

|

26,4

|

8,8

|

|

«Обращаю

внимание на автора и год публикации»

|

50,8

|

20,9

|

23,6

|

4,7

|

|

«Смотрю,

чтобы встречались ключевые слова (по которым сделан запрос)»

|

68,2

|

22,3

|

7,4

|

2,1

|

|

«Ищу

информацию на тематических сайтах (официальные сайты государственных

органов, сайты проф.организаций и т.д.)»

|

54,1

|

35,1

|

9,4

|

1,4

|

Настороженность вызывает тот факт, что 64,9% респондентов при поиске учебной информации обращаются к коллекциям готовых студенческих работ. Это демонстрирует неумение оценивать вред и пользу от найденной информации, вызванных нарушением авторских прав, сомнительностью источников и невысоким качеством информации.

Напомним, что 97,3% используют поисковые системы при поиске учебной информации. При этом «сделав запрос по ключевому слову, смотрят полученные варианты ответов на первой странице» 47,9% респондентов и 41,9% «скорее смотрят на первой странице, чем нет». Как известно, на первой странице при поисковых запросах отображается или самый популярный контент, или сайты, продвижением которых занимаются целенаправленно для повышения их рейтинга и монетизации. То есть не всегда качество информации с первой страницы запроса является высоким, а сама информация пригодной. Полученные результаты говорят о готовности студентов сократить время поиска, пренебрегая оценкой вреда, пользы, качества полученной информации.

Этот вывод частично подтверждает тот результат, что всего четверть респондентов (24,3%) пользуется только расширенным поиском в поисковых системах. Подобный способ поиска обеспечивает получение более точных данных и высокую эффективность поиска. Низкая популярность функции расширенного поиска связана скорее с неумением пользоваться данным инструментом.

Так, при высоком уровне самооценки респондентами информационной грамотности (4,2 балла в среднем) и навыка отбора и оценки информации (4,1 балла), объективные данные свидетельствуют о завышенном значении самооценки и наличии потенциальных трудностей с оценкой информации, осуществлением эффективного поиска.

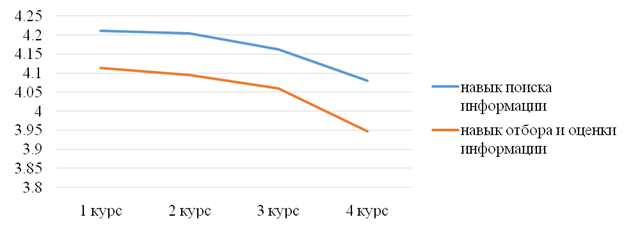

Рисунок 1 – Динамика самооценки респондентами навыков информационной грамотности, балл Источник: составлено авторами

В ходе исследования опровергнута первоначальная гипотеза о росте уровня цифровой грамотности в зависимости от курса обучения (рисунок 1). Наблюдается обратная зависимость: чем старше курс обучения студентов, тем ниже студенты оценивают свою информационную грамотность. Во-первых, это связано с усложнением требований к учебным и научно-исследовательским результатам студентов на более старших курсах, когда традиционных способов поиска и источников информации в сети Интернет скорее становится недостаточно. Во-вторых, с ростом профессиональной и функциональной грамотности в процессе обучения в ВУЗе, развивается критическое мышление и растут требования к качеству получаемой информации.

Под компьютерной грамотностью понимаются знания технических составляющих компьютера и принципов его устройства, навыки использования цифровых устройств, понимание целей использования цифровых технологий. Уровень компьютерной грамотности определяет возможность применения цифровых технологий и напрямую влияет на конкурентоспособность человека в обществе [3].

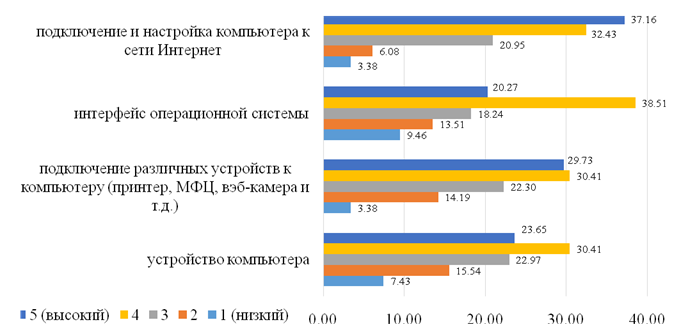

Рисунок 2 - Распределение ответов респондентов на вопрос: «Оцените уровень Вашей компьютерной грамотности по отдельным элементам: 1 – низкий, 2 – ниже среднего, 3 – средний, 4 – выше среднего, 5 - высокий», % Источник: составлено авторами

Средняя самооценка уровня компьютерной грамотности по четырем предложенным элементам составила 3,64 балла (из 5 возможных). Компьютерная грамотность с точки зрения знаний об устройстве компьютера и понимании его технических составляющих является достаточно специфичным элементом цифровой грамотности для обучающихся нецифровых направлений подготовки в ВУЗе. Во многом это объясняет полученный низкий балл.

Отвечая на вопрос «Насколько для Вас сложно работать за компьютером», большинство респондентов (58,8%) утверждают, что работать за компьютером для них достаточно просто, поскольку они свободно владеют компьютером. 40,5% респондентов отмечают, что некоторые трудности есть, но в целом они справляются с ними. Однако присутствует пусть и не значительная (2,7%) группа респондентов признающая, что работать за компьютером для них трудно, поскольку они не владеют им в совершенстве.

Студенты оценили достаточно высоко навыки работы с компьютерными программами, часто используемые в учебной деятельности (таблица 2).

Таблица 2 - Распределение ответов респондентов на вопрос «Оцените Ваши навыки работы с компьютерными программами», %

|

Навыки

/ оценка в баллах

|

1

|

2

|

3

|

4

|

5

|

Средний балл

|

|

Использование программ для редактирования фото-, видео- и

аудиофайлов

|

8,8

|

12,2

|

20,3

|

32,4

|

26,4

|

3,55

|

|

Работа с электронными таблицами (фильтры, сортировка, формулы,

диаграммы и т.д.)

|

3,4

|

11,5

|

20,9

|

35,1

|

29,1

|

3,75

|

|

Работа с текстовыми редакторами

|

1,4

|

4,7

|

11,5

|

31,1

|

51,4

|

4,26

|

|

Создание электронных презентаций

|

3,4

|

0,7

|

12,2

|

27,0

|

56,8

|

4,33

|

|

Передача информации между компьютером и периферийными

устройствами

|

3,4

|

4,7

|

14,9

|

37,8

|

39,2

|

4,05

|

Следует обратить внимание на низкий балл самооценки по навыку работы с электронными таблицами (3,75 балла), по которому число «отличников» в сравнении с лидирующими компьютерными навыками сократилось на 25-50%. Напомним, что респонденты - это студенты направлений подготовки «Экономика», «Менеджмент», «Управление персоналом», где для анализа и обоснования управленческих решений активно используется аналитика, часто основанная на инструментах электронных таблиц. Данный факт следует рассматривать как риск и резерв роста компьютерной и цифровой грамотности в целом среди студентов нецифровых направлений подготовки.

Средняя самооценка студентами навыков работы с компьютерными программами составила 3,99 (из 5 возможных), что соответствует достаточному уровню. Но студенты нецифровых направлений подготовки испытывают сложности в работе с компьютером и нуждаются в поддержке со стороны ВУЗа в развитии данных компетенций. В связи с чем, мы попросили респондентов оценить вклад университетского образования в развитие их компьютерной грамотности. Распределение ответов представлено на рисунке 3.

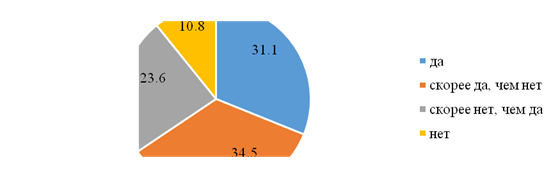

Рисунок 3 - Распределение ответов респондентов на вопрос: «Были ли Вам полезны дисциплины учебного плана ВУЗа, связанные с компьютерной грамотностью?», % Источник: составлено авторами

Дисциплины учебного плана ВУЗа, связанные с компьютерной грамотностью, были «скорее не полезны, чем полезны» для 23,6% респондентов и 10,8% респондентов считают, что данные дисциплины не принесли для них никакой пользы. Таким образом, со стороны ВУЗа есть существенный резерв для роста и развития, а также предмет для детального изучения проблемы формирования компьютерной грамотности студентов.

В условиях информационной войны вопросы медиаграмотности становятся все более актуальными. Медиаграмотность позволяет не просто знать о многообразии источников информации и искать информацию на разных ресурсах, но и критически ее оценивать (в части полноты и достоверности, например), учитывать цели составителей информации, их компетентность в рассматриваемом вопросе, скрытый контекст и т.д. Все это определяет полноту и широту воспринимаемой информации, вариативность мышления будущего специалиста.

Доцент факультета коммуникации, медиа и дизайна Высшей школы экономики Ренира Гамбарато отмечает, что медиаграмотность определяет качество жизни человека. Она предполагает навык не только потребления, но и создания медиаконтента [5].

Первым пунктом в оценке медиаграмотности было выяснение объема времени, затрачиваемого студентами на присутствие в социальных сетях (рисунок 4). Объективно оценить эти затраты в настоящее время не затруднительно, практически каждый гаджет предоставляет подробную статистику экранного времени.

|

Рисунок 4 - Распределение

ответов респондентов на вопрос: «Сколько времени Вы проводите в социальных

сетях в сутки?», % Источник: составлено авторами

|

Рисунок 5 - Распределение ответов респондентов на вопрос: «Как Вы относитесь к информации из социальных сетей?», % Источник: составлено авторами |

Большинство студентов проводят в социальных сетях от трех до шести часов в сутки (38,5% респондентов). 2-3 часа в сутки на социальные сети тратят 25,7% респондентов. Более 6 часов в день на социальные сети тратит 18,2% респондентов, это больше, чем группы респондентов, выбравших вариант ответа «1-2 часа» и «менее 1 часа в день» вместе взятые (13,5% и 4,1% соответственно). Учитывая значительные затраты времени на социальные сети и многообразие в них контента студенты должны иметь обладать достаточным уровнем медиаграмотности (критично относиться к информации, ориентироваться на проверку полноты и достоверности информации).

Качество информации, получаемой из социальных сетей, респонденты оценили в основном выше среднего (рисунок 5). Большинство респондентов (68,2%) считает, что «информация, полученная из социальных сетей, требует критической оценки, однако полезной информации здесь много (до 50%)». В общем, такая установка является индикатором высокого уровня медиаграмотности студентов. При этом, понимая, что полезного контента не много в социальных сетях, студенты тратят на них значительную часть суточного бюджета времени. Это свидетельствует о том, что они не стремятся получать информацию из различных источников и, признавая не высокую содержательность информации, продолжают пользоваться одним и тем же каналом информации. Данная ситуация демонстрирует низкий уровень медиаграмотности.

Таким образом, оценка уровня медиаграмотности студентов по приведённым выше критериям позволяет сделать вывод о недостаточно высоком его уровне. Большинство респондентов проводит критически много времени в социальных сетях, что позволяет сделать вывод о недостатке времени на получение информации из других источников. Интернет рассматривается как основной источник информации (64,2% респондентов выбрали данный вариант ответа) и другим альтернативным каналам уделяется меньше внимания. При этом качество информации, получаемой из социальных сетей для большинства респондентов является удовлетворительным, что так же свидетельствует об отсутствии критического ее осмысления. Нужно отметить, что процесс создания медиаконтента для большинства не является системным и осмысленным. Единицы респондентов (не более 12%) постоянно комментируют посты и фотографии в социальных сетях. Личную страницу в сети активно ведут лишь 38% респондентов.

Цифровая трансформация приводит и к трансформации в общении. В современных условиях все чаще «живое» общение заменяется на общение в цифровой среде, которое имеет свои отличительные особенности. Поэтому в рамках цифровой грамотности важным становится владение таким навыком, как коммуникативная грамотность (знание правил общения, умение соотнести их с конкретной ситуацией). Это гарантия поддержания и развития социальных, деловых связей в сети.

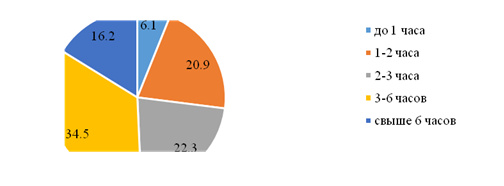

Важность владения коммуникативной грамотностью (как части цифровой) подтверждает объем времени, проводимого респондентами в сети Интернет для общения и обмена информацией (рисунок 6).

Рисунок 6 - Распределение ответов респондентов на вопрос: «Сколько времени в сутки Вы проводите в Интернете для общения, обмена информацией?», % Источник: составлено авторами

Так, половина респондентов проводит свыше 3 часов в сутки в Интернете с целью общения и обмена информацией (34,5% утверждают, что уделяют общению в сети 3-6 часов в день, а 16,2% - свыше 6 часов). Это подтверждает то, что живое общение студенты переводят в формат цифровых коммуникаций.

Увеличению цифровых коммуникаций способствует многообразие современных цифровых сервисов и технологий, которые активно предлагаются населению. Они открывают огромные возможности для общения, где основным условием является наличие доступа к сети Интернет. Респонденты утверждают, что общение в сети практически ничем не отличается от «живого» общения, но дает возможность увеличить частоту общения и обмена информацией.

Самыми популярными сервисами для ежедневного общения являются мессенджеры и социальные сети (таблица 3). Ими на ежедневной основе пользуются 46,6% и 22,4% респондентов, соответственно. Однако, социальные сети в целом менее популярный сервис для общения (57% респондентов утверждают, что редко их использую для целей общения). Такая активность демонстрирует, что студенты знают об инструментах цифровых коммуникаций и умеют пользоваться самими распространенными цифровыми сервисами для общения.

Таблица 3 - Распределение ответов респондентов на вопрос «Как часто для общения Вы используете …», %

|

Сервисы

/ варианты ответов

|

ежедневно

|

несколько раз в неделю

|

редко

|

не использую

|

|

мессенджеры

(WhatsApp, Telegram и др.)

|

46,6

|

39,6

|

9,8

|

4

|

|

социальные

сети (BK, FB, Instagram и др.)

|

22,4

|

7,5

|

57

|

13,1

|

|

видео-конференции

(Skype, Zoom, Duo и др.)

|

5,4

|

3,6

|

44,6

|

46,4

|

|

тематические форумы

|

1,3

|

-

|

10,1

|

88,6

|

Стоит отметить ограниченность средств коммуникаций – студенты выбирают 1-2 инструмента и активно ими пользуются. Если же инструмент более сложный (в установке или использовании), не дает новых возможностей, то его используют редко или не используют вовсе. Также мессенджеры и социальные сети обеспечивают общение на уровне простых коммуникаций, поддержания дружеских связей. Для иных целей, например, профессионального развития, формирования сети деловых контактов целесообразнее использовать тематические форумы, но 88,6% респондентов отметили, что не используют данные средства в цифровых коммуникациях.

Важным аспектом коммуникативной грамотности выступает понимание особенностей цифровых коммуникаций и соотнесение их с этикой общения. Наблюдение за общением студентов в сети показало, что в сервисах видео-конференций они не стремятся включать камеру при видеосвязи, сообщения могут отправляться за пределами рабочего времени и пр. Так, зная о нормах общения, студенты не стремятся их соблюдать в сети.

Последняя составляющая цифровой грамотности - отношение человека к инновационным технологиям. Она оказывает влияние не только на уровень цифровой грамотности человека, но и на темпы роста цифровой грамотности. Обучившись какому-либо сервису невозможно говорить о цифровой грамотности в перспективе. Учитывая ежедневное развитие цифровых технологий, человеку важно быть готовым к собственной цифровой трансформации и открытым для инновационных технологий.

Подавляющее большинство респондентов хотели бы улучшить навыки работы с цифровыми программами и техникой: 46,6% утвердительно ответили на данный вопрос и 40,5% ответили, что «скорее да, чем нет». Это свидетельствует о высоком уровне заинтересованности студентов в развитии собственной цифровой грамотности и положительном отношении к инновационным технологиям.

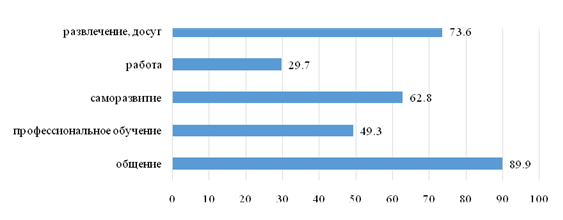

Преимущественно студенты используют сеть Интернет (рисунок 7) для общения (89,9% респондентов) и развлечения, досуга (73,6%). На третье и четвертое место студенты поставили саморазвитие (62,8%) и профессиональное обучение (49,3%). Такое распределение демонстрирует не только понимание пользы цифровых технологий и возможностей для себя лично, собственного развития, но и подтверждает использование достижений современных технологий в целях личного развития.

Рисунок 7 - Распределение ответов респондентов на вопрос: «Для каких целей Вы чаще всего используете Интернет?(выбор до 2х вариантов)», % Источник: составлено авторами

50,7% респондентов утверждают, что им удобно заниматься обучением и саморазвитием при помощи Интернета, а 37,2% ответили, что «скорее удобно, чем нет». Так, большинство респондентов действительно понимают пользу инновационных технологий и пользуются ими.

Самые популярных методы самообучения и развития через сеть Интернет по мнению респондентов:

- 77% респондентов читают литературу (книги, статьи и т.д.);

- 36,5% участвуют в массовых онлайн-курсах;

-34,5% участвуют в тематических вебинарах, смотрят в записи обучающие видео-ролики;

-20,3% посещают тематические форумы.

Такое распределение демонстрирует готовность работать с современными сервисами и технологиями, в частности, с МООК. Это подтверждает положительное отношение студентов к инновационным технологиям.

Заключение

Сегодня цифровая грамотность является одним из ключевых навыков, определяющих конкурентоспособность специалистов на рынке труда. Цифровая грамотность студентов формируется вместе с hard и soft skills в образовательной среде университета.

Настоящее исследование показало, что несмотря на высокую самооценку уровня цифровой грамотности, 89,8% респондентов хотят повысить ее уровень, обучаясь в университете. Часть респондентов принимает ответственность за саморазвитие на себя, используя современные технологии и сервисы сети Интернет. Другие, рассчитывают на ВУЗ и ждут обучения знаниям и навыкам цифровой грамотности от образовательной среды. Только 25% респондентов оценили достаточность дисциплин в учебных планах, благодаря которым они повысили уровень собственной цифровой грамотности и 40,5% оценивают количество цифровых дисциплин, как «скорее достаточное». 34,5% респондентов утверждают, что дисциплин по повышению цифровой грамотности в университете крайне недостаточно.

Самыми востребованными, по мнению респондентов, цифровыми знаниями и навыками, которые студенты хотели бы приобрести, обучаясь в ВУЗе являются цифровые сервисы в профессиональной области и специализированные профильные программы (1С, CRM, MS Excel, программы для редактирования фото-, видео- и аудифайлов и пр.). Так, студенты воспринимают цифровые навыки скорее, как средство усиления hard skills, профессиональных знаний и навыков.

Проведенный анализ выявил резервы роста цифровой грамотности у студентов нецифровых направлении подготовки и позволяет рекомендовать ВУЗу включать в программы учебных дисциплин вопросы медиаграмотности (продвижение личного бренда, работа в социальных сетях и др.), компьютерной (умения и навыки работы с компьютерными программами, в особенности с электронными таблицами), коммуникативной (особенности этики и норм общение в цифровых коммуникациях) и информационной грамотности (навыки оценки и эффективного поиска информации). Преподавателям следует делать акцент на использовании различных цифровых ресурсов при организации самостоятельной работы студентов, осуществлять контроль и соблюдение норм коммуникативной грамотности, формировать нетерпимость к плагиату. Студентам стоит повысить критичность при оценке информации из сети Интернет, использовать разнообразные цифровые ресурсы и сервисы.

References:

A Global Framework of Reference on Digital Literacy Skills for IndicatorUnited Nations, Unesco Institute for statistics. Retrieved May 11, 2022, from http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/ip51-global-framework-reference-digital-literacy-skills-2018-en.pdf

Abdrakhmanova G.I., Vishnevskiy K.O., Gokhberg L.M. i dr. (2020). Tsifrovaya ekonomika: 2020 [Digital Economy: 2020] M.: NIU VShE. (in Russian).

Aymaletdinov T.A. (2012). Informatizatsiya sistemy upravleniya nauchno-obrazovatelnymi resursami vuza kak pokazatel innovatsionnogo razvitiya [Informatization of the management system of scientific and educational resources of the university as an indicator of innovative development] Continuing Grushin. 109-110. (in Russian).

Aymaletdinov T.A., Baymuratova L.R., Zaytseva O.A., Imaeva G.R., Spiridonova L.V. (2019). Tsifrovaya gramotnost rossiyskikh pedagogov [Digital literacy of Russian teachers] M.: Izdatelstvo NAFI. (in Russian).

Chetty K., Wenwei L., Josie J., Shenglin B. (2017). Bridging The Digital Divide: Measuring Digital Literacy Economics E-Journal. 12 (1). doi: 10.5018/economics-ejournal.ja.2018-23.

Digital Competence Framework for citizensEuropean Commission. Retrieved May 11, 2022, from https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp

Dmitriev Ya.V., Alyabin I.A., Brovko E.I. (2021). Razvitie tsifrovyh navykov u studentov vuzov: de-yure vs de-fakto [Fostering university studentsʼ digital skills: de jure vs de facto]. Universitetskoe upravlenie: praktika i analiz. 25 (2). 59-79. (in Russian). doi: 10.15826/umpa.2021.02.015.

Gorelov N.A., Litun V.V. (2018). Zarubezhnyy opyt obucheniya naseleniya tsifrovoy gramotnosti [Foreign experience in teaching digital literacy]. Russian Journal of Labor Economics. 5 (2). 343-350. (in Russian). doi: 10.18334/et.5.2.39177.

Konstantinova D.S., Kudaeva M.M. (2020). Tsifrovye kompetentsii kak osnova transformatsii professionalnogo obrazovaniya [Digital competencies as the basis for the professional education transformation]. Russian Journal of Labor Economics. 7 (11). 1055-1072. (in Russian). doi: 10.18334/et.7.11.111073.

Maletova M.I., Novikova L.A. (2020). Tsifrovaya gramotnost studentov vuzov: vyzovy i vozmozhnosti [Digital literacy of university students: challenges and opportunities]. Vestnik Udmurtskogo universiteta. Seriya Filosofiya. Psikhologiya. Pedagogika. 30 (2). 195-203. (in Russian). doi: 10.35634/2412-9550-2020-30-2-195-203.

Sokolova I.V., Aymaletdinov T.A., Ivanchenko D.A., Plakhtiy M.V., Voronina E.P., Fedosov A.Yu., Rostovyh D.A., Pervin Yu.A. (2009). Razvitie setevyh vzaimodeystviy v sisteme sotsialnogo obrazovaniya [Development of network interactions in the social education system] Moscow: Izd-vo RGSU. (in Russian).

Soldatova G.U., Nestik T.A., Rasskazova E.I., Zotova E.Yu. (2013). Tsifrovaya kompetentnost podrostkov i roditeley [Digital competence of teenagers and parents] M.: Fond Razvitiya Internet. (in Russian).

Uvarov A.Yu., Van S., Kan Ts. i dr. (2019). Problemy i perspektivy tsifrovoy transformatsii obrazovaniya v Rossii i Kitae [Problems and prospects of digital transformation of education in Russia and China] M.: Izd. dom Vysshey shkoly ekonomiki. (in Russian).

Страница обновлена: 26.04.2025 в 07:31:10

Russia

Russia