Interpretation of the research results of effective leadership in modern Russian organizations

Gubanova A.V.1, Mineva O.K.1

1 Астраханский государственный университет, Russia

Download PDF | Downloads: 40 | Citations: 5

Journal paper

Leadership and Management (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 9, Number 2 (April-June 2022)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=48614445

Cited: 5 by 07.08.2023

Abstract:

The results of a sociological study of the characteristics and patterns of behaviour of effective leaders in modern organizations in the digital economy are presented. The ideas of modern Russian leaders about leadership, leadership qualities necessary for a leader, conditions and factors of the effectiveness of leadership were revealed. According to the research results, a comparative characteristic of the leaders of different social generations, such as Baby boomers, X, Y, Z, determined according to the theory of generations by W. Strauss and N. Howe, was given. The following initial hypothesis was confirmed: the leader's belonging to a certain social generation leaves an imprint on how he interprets leadership, characterizes the qualities necessary for a modern leader, and evaluates the parameters of effective leadership. The presented comparative characteristics will be useful in solving the problem of improving the effectiveness of leadership, developing leadership training programs in modern conditions. According to the results of the study, a number of conclusions were made. In particular, it was revealed that modern Russian leaders demonstrate traditional views on leadership, which are characteristic of the management practice of the 2000s. These views have largely exhausted themselves, which does not correspond to the new context of management in the digital economy.

Keywords: leader, leadership, generational theory, digital economy, efficiency

JEL-classification: M11, M21, M12

Введение

Актуальность изучения лидерства как инструмента эффективного управления изменениями обусловлена наблюдаемыми закономерностями трансформации социальной жизни и экономической деятельности в цифровой экономике, которые ставят значительно более сложные задачи перед системами управления разных уровней и, соответственно, требуют пересмотра управленческих моделей и подходов к управлению, включая и подходы к лидерству. На сегодняшний день лидерство является своего рода интегратором проблем современной управленческой науки и практики, что обусловливает неослабевающий интерес к изучению личности лидера и моделей его поведения и деятельности в современном обществе, в управлении организациями и процессами.

Особое внимание при этом российскими и зарубежными исследователями уделяется изучению эволюции теорий и проблем лидерства для выявления основных тенденций и перспектив развития. Этой проблематике в российской науке посвящено достаточно много исследований авторитетных авторов. Среди наиболее современных и актуальных можно отметить труды О.С. Виханского и А.Г. Миракяна [1] (Vikhanskiy, Mirakyan, 2018), О.К. Слинковой [2] (Slinkova, 2018), Э.О. Карпинской, Г.В. Широковой [3] (Karpinskaya, Shirokova, 2019), В.Г. Грязева-Добшинской, Ю.А. Дмитриевой и Н.В. Маркиной [4] (Gryazeva-Dobshinskaya, Dmitrieva, Markina, 2018), Е.Г. Калязиной [5] (Kalyazina, 2022), В.В. Комарова [6] (Komarov, 2022) и других. При этом в более ранних исследованиях, проведенных авторами статьи, было выявлено, что однозначного понимания лидерства не сформулировано, и очевидно, что универсальной теории лидерства не существует, поскольку данное понятие является многоаспектным, обладая такой характеристикой, как дуализм: с одной стороны, лидерство представляет собой положение личности (статический аспект), а с другой стороны – процесс вовлечения лидером последователей в определенную целенаправленную деятельность (процессный аспект) [7] (Gubanova, 2020).

Отмечая высокую изменчивость внешней среды в связи с происходящей цифровой трансформацией экономики и общества, современные исследователи характеризуют новый контекст менеджмента в условиях цифрового мира, сопоставляя его с практикой управления 2000-х годов. Так, С. Шекшня и его соавторы [8] (Shekshnya, Ulanovskiy, Zagieva, 2019), Л.В. Лапидус [9] (Lapidus, 2019) анализируют концепцию и стратегии «цифрового лидерства», Г.И. Гумерова, Э.Ш. Шаймиева [10] (Gumerova, Shaymieva, 2018) на основе концепции лидерства в экономике знаний рассматривают сущность интеллектуального лидерства в цифровой экономике, В.А. Спивак [11] (Spivak, 2022) пишет о критической необходимости системного мышления и применения методологии системного подхода современными лидерами.

Важнейшим фактором выживания и развития современной организации являются непрерывные изменения и инновации, обусловленные высокой динамикой внешней среды, что создает серьезные проблемы, главную роль в решении которых играют лидеры, ведь на них лежит ответственность за проведение организации и персонала через изменения. В связи с этим особое внимание должно быть направлено на изучение личностных качеств, навыков и умений, необходимых современному лидеру для обеспечения выживания организации и достижения успеха. Данной проблематике посвящены исследования А.А. Звягина [12] (Zvyagin, 2021), Е.В. Лаптевой и А.А. Попова [13] (Lapteva, Popov, 2022), А.А. Литвинюка [14] (Litvinyuk, 2021), А.А. Ригина и А.М. Елина [15, 16] (Rigin, Elin, 2021) и ряда других исследователей. Однако в указанных исследованиях не акцентируется внимание на концепции цифрового лидерства и качествах, компетенциях и моделях поведения цифровых лидеров.

В связи с описанными обстоятельствами авторами было организовано и проведено социологическое исследование характеристик, качеств и особенностей поведения российских лидеров в условиях цифровой экономики.

Цель исследования была обозначена как определение характеристик и закономерностей поведения эффективных лидеров в современных организациях, в том числе особенностей лидерства в условиях цифровой экономики.

Указанная цель обусловила необходимость постановки и решения целого ряда задач, среди которых:

- выявление качеств, характеристик, компетенций и ресурсов современного эффективного российского лидера;

- выявление условий, при которых повышается эффективность лидерства;

- определение особенностей личности и поведения лидеров, принадлежащих к разным поколениям.

Основная гипотеза исследования, выдвинутая авторами: принадлежность лидера к определенной возрастной группе (социальному поколению в рамках теории поколений) накладывает отпечаток на то, как он трактует сущность и природу лидерства, характеризует качества, необходимые современному лидеру, оценивает параметры эффективного лидерства.

Дополнительная гипотеза: современные российские лидеры в основном демонстрируют традиционные, свойственные практике управления 2000-х гг., во многом уже исчерпавшие себя взгляды на лидерство, не соответствующие новому контексту менеджмента в условиях цифровой экономики.

Для проведения исследования авторами была разработана анкета лидера, содержащая около 30 вопросов, характеризующих личность лидера, его роль в организации, особенности поведения и условия эффективности. В анкетировании приняли участие формальные и неформальные лидеры разных возрастов и социальных групп в количестве 171 человек. Анкетирование проводилось в сентябре – ноябре 2021 года.

География анкетирования достаточно обширная – в опросе приняли участие лидеры из Татарстана, Дагестана, Ингушетии, Якутии, Ставропольского края, Екатеринбурга, Красноярска, Новосибирска, Челябинска, Архангельска, Воронежа, Самары, Калининграда, Волгограда, Москвы, Санкт-Петербурга, больше всего респондентов – из Астрахани и Астраханской области. Опрос проводился среди формальных и неформальных лидеров – руководителей высшего и среднего звена организаций и региональных и муниципальных органов управления, руководителей и членов общественных организаций, активистов в студенческой среде и молодежных организациях.

Научная новизна исследования заключается в проведенной сравнительной характеристике качеств, особенностей поведения, подходах к эффективности лидерства российских лидеров в разрезе социальных поколений.

Социологическое исследование характеристик эффективного лидерства

В данной статье представлена оценка и интерпретация некоторых результатов социологического исследования.

Гендерная структура опрошенных характеризуется следующим соотношением: 65% составили женщины, 35% – мужчины, что неудивительно, так как женщины, как правило, занимают более активную жизненную позицию в различных вопросах, в том числе напрямую не составляющих предмет их профессиональной деятельности, более отзывчивы, а потому охотнее откликнулись на предложение принять участие в исследовании лидеров.

Более половины опрошенных – 56,8% – составили респонденты в возрасте 41–56 лет, 24,5% – в возрасте 25–40 лет, 10,5% – респонденты, возраст которых находится в диапазоне 17–24 лет, и 8,2% опрошенных имеют возраст 57–75 лет. Преобладание среди опрошенных лидеров в возрасте 41–56 лет обусловлено тем, что представители данной возрастной категории находятся на пике своей карьеры и личностного развития, а потому составляют большинство среди действующих руководителей, формальных и неформальных лидеров.

Выделение таких возрастных диапазонов обусловлено теорией поколений У. Штрауса и Н. Хоува, представленной ими в 1991 г. и детализированной в 1997 г., и выдвинутой в рамках данного исследования гипотезой о существующих особенностях и различиях между лидерами разных поколений [17] (Howe, Strauss, 1997). У. Штраус и Н. Хоув выделили несколько архетипов поколений, сменяющих друг друга раз в 15–20 лет, со своим набором черт и ценностных установок. Среди лидеров, принявших участие в опросе, есть представители таких поколений, как «беби бумеры», поколение X, поколение Y (миллениалы), поколение Z (зумеры). В таблице 1 представлены границы социальных поколений, принятые в данном исследовании, и возраст респондентов разных поколений на момент проведения анкетирования.

Таблица 1

Границы поколений

|

Поколения

|

Годы

рождения

|

Возраст в

2021 году

|

|

Беби бумеры («пророки»)

|

1946–1964 гг.

|

57–75 лет

|

|

Поколение Х («странники»)

|

1965–1980 гг.

|

41–56 лет

|

|

Поколение Y («герои»,

«миллениалы»)

|

1981–1996 гг.

|

25–40 лет

|

|

Поколение Z («художники»)

|

1997–2012 гг.

|

до 24 лет

|

Среди опрошенных респондентов 36,8% однозначно обозначили себя как лидеров, отвечая на вопрос «Являетесь ли вы лидером?», а 55,6% также ответили утвердительно, но не столь категорично (вариант ответа «скорее да, чем нет»). Лишь 7,6% от общего числа участников опроса более или менее однозначно не определяют себя как лидера.

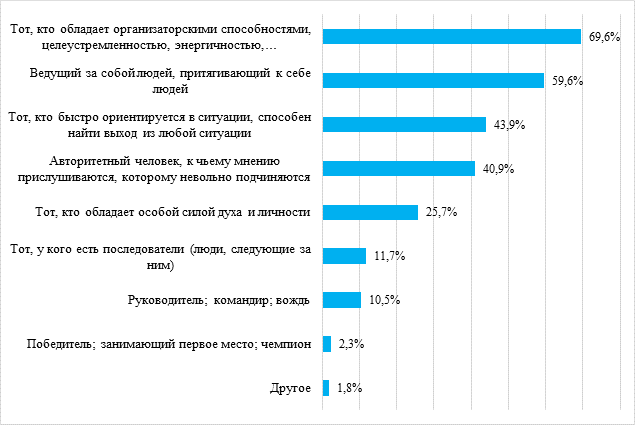

Отвечая на вопрос «Кто такой лидер?», большинство (69,6%) указали, что лидер – это тот, кто обладает организаторскими способностями, целеустремленностью, энергичностью, ответственностью и т.д. (рис. 1).

Рисунок 1. Распределение ответов на вопрос «Кто такой лидер?»

Источник: составлено авторами.

59,6% опрошенных определили лидера как ведущего за собой, притягивающего к себе людей. Третий по значимости вариант ответа: лидером является тот, кто быстро ориентируется в ситуации, способен найти выход из любой ситуации. Подобным образом ответили 43,9% респондентов. Очень близким по значению (40,9%) оказался вариант, что лидер – это авторитетный человек, к чьему мнению прислушиваются, которому невольно подчиняются.

Сопоставление понимания сущности лидерства представителями разных социальных поколений опрошенных представлено в таблице 2.

Таблица 2

Характеристика сущности лидерства в разрезе социальных поколений

|

Поколение

|

Сущность

лидерства (% ответивших представителей группы)

|

|

Поколение Z

|

1) ведущий за собой,

притягивающий к себе людей – 77,8%;

2) тот, кто обладает организаторскими способностями, целеустремленностью, энергичностью, ответственностью, решительностью – 63%; 3) тот, кто быстро ориентируется в ситуации, способен найти выход из любой ситуации – 48,1% |

|

Поколение Y

|

1) тот, кто обладает организаторскими

способностями, целеустремленностью, энергичностью, ответственностью,

решительностью – 73%;

2) тот, кто быстро ориентируется в ситуации, способен найти выход из любой ситуации – 51,4%; 3) ведущий за собой, притягивающий к себе людей; авторитетный человек, к чьему мнению прислушиваются, которому невольно подчиняются – 43,2% |

|

Поколение X

|

1) тот, кто обладает

организаторскими способностями, целеустремленностью, энергичностью,

ответственностью, решительностью – 70%;

2) ведущий за собой, притягивающий к себе людей – 57,8%; 3) тот, кто быстро ориентируется в ситуации, способен найти выход из любой ситуации – 43,2%; авторитетный человек, к чьему мнению прислушиваются, которому невольно подчиняются – 42,2% |

|

Поколение Baby boomers

|

1) ведущий за собой,

притягивающий к себе людей – 76,5%;

2) тот, кто обладает организаторскими способностями, целеустремленностью, энергичностью, ответственностью, решительностью – 70,6%; 3) руководитель; командир; вождь – 35,3% |

Сравнивая ответы представителей разных поколений, можно увидеть сходство в трактовке сущности лидерства между поколениями «пророков» (baby boomers) и «художников» (Z). Самое молодое из участвующих в опросе поколений и самое старшее считают, что лидер – это в первую очередь «ведущий за собой, притягивающий к себе людей», а уже потом личность с определенным набором черт и качеств. Представители поколения Z с уважением относятся к статусу человека, соответственно, лидер для них, прежде всего, человек, занимающий ведущую статусную позицию. Беби-бумеры большую роль отводят значимости и активности человека в жизни, поэтому также определяют ведущую, значимую роль лидера.

А вот представители поколений Y и X, наоборот, преимущественно определили лидера как человека со строго определенными заданными личностными качествами. «Герои-миллениалы» (Y), как правило, не уважают авторитеты, не признают идеалы, поэтому лидер для них в первую очередь личность, проявившая определенные черты характера, а не человек в ведущей позиции авторитета. «Странники» (X) – самостоятельные, индивидуалисты, ценящие свободу выбора, привыкли рассчитывать на собственные силы, иметь возможность проявить свои способности и прагматично воспринимают лидера как такого же человека, привыкшего рассчитывать на себя и свои качества.

Из представленных ответов респондентов на вопрос о сущности лидерства представляется возможным сделать ряд выводов:

- почти 70% опрошенных лидеров в первую очередь считают лидером человека, имеющего определенный набор личностных качеств и характеристик, то есть определяют лидерство как результат проявления характера, определенных личностных черт и качеств, и это несмотря на то, что группа теорий лидерских качеств давно доказала свою несостоятельность;

- около 60% респондентов определяют лидера, согласно происхождению данного термина, как ведущего за собой, притягивающего к себе людей, то есть подчеркивают его ведущую позицию во взаимодействии с людьми;

- лишь 11,7% опрошенных указали на наиболее значимую характеристику лидерства – наличие последователей. Это наталкивает на мысль, что большей части действующих лидеров важно продекларировать свой статус ведущего, но не важно наличие реальных последователей, людей, идущих за лидером.

Таким образом, значительная часть респондентов делают акцент на статическом, или статусном, аспекте лидерства, придавая процессному аспекту данного явления второстепенное значение. Лидеры игнорируют дуализм понятия лидерства, что свойственно, как отмечал С.Р. Филонович, многим учениям о лидерстве [18, с. 5] (Filonovich, 2003, р. 5) и в конечном итоге может выражаться в снижении эффективности результатов практического проявления лидерства.

Поскольку выбор респондентов, раскрывающий сущность лидерства как результат проявления характера и определенных личностных черт, очевиден, то очень важным является ответ на открытый вопрос анкеты о том, какими личностными качествами должен обладать лидер.

При ответе на данный вопрос опрашиваемые перечислили более 100 различных позиций и характеристик, среди которых довольно значительная часть – не качества личности, а определенные умения, навыки, компетенции. Тем не менее перечень приведенных личностных качеств лидера очень велик – около 60 позиций, примерно половина из которых встречаются однократно.

Среди наиболее важных и значимых качеств, которыми должен обладать лидер, респонденты указали следующие (рис. 2).

Рисунок 2. Топ-10 личностных качеств лидера

Источник: составлено авторами.

Анализируя этот список, отметим, что среди качеств личности, необходимых, по мнению опрошенных, лидеру, преобладают качества эмоциональные, характерные для сильной, уверенной и активной личности. Харизма, харизматичность – традиционно приписываемое лидеру качество, имеющее интегральный характер, занимает лишь 4-ю позицию в списке. Следует указать, что качества, положительно характеризующие личность лидера с морально-этической точки зрения, – честность, порядочность – располагаются в конце топ-10 наиболее значимых лидерских качеств.

Показательно, что в десять наиболее важных лидерских качеств не попали интеллектуальные качества, такие как: ум, или интеллект, гибкость мышления, любознательность и др. Данные качества личности были отмечены лишь небольшим количеством респондентов. Например, ум (интеллект) указали 12 опрошенных из 171 (7%), гибкость мышления – 10 человек из 171 (5,8%).

Интересным является тот факт, что респонденты, относящиеся к разным социальным поколениям, в принципе выбрали примерно одинаковый набор наиболее значимых личностных качеств, которые должны быть у лидера. Различается, главным образом, порядок их упоминания у представителей некоторых возрастных групп.

Ответы респондентов на вопрос о природе лидерства распределились следующим образом (см. рис. 3): чуть больше трети опрошенных (35,7%) придерживаются точки зрения, что возникновение лидерства может быть обусловлено всеми представленными причинами и обстоятельствами, т.е. лидерами рождаются, ими становятся под влиянием внешних факторов (воспитания, давления руководства и прочих обстоятельств); человек может как становиться лидером самостоятельно, осознанно стремясь к этому, так и при удачном стечении обстоятельств. Чуть меньшее количество респондентов (29,2%) считают, что лидером человек становится самостоятельно, осознанно к этому стремясь. 21,1% опрошенных указывают на преобладающее влияние на становление лидера таких внешних обстоятельств, как воспитание, давление руководства и т.д. То есть далеко не всегда лидерство – это осознанный выбор самого человека.

Рисунок 3. Распределение ответов респондентов на вопрос «Какова, по Вашему мнению, природа возникновения лидерства?»

Источник: составлено авторами.

В определенной степени подтверждается сделанный Л. Стаутом вывод, что лидерство – продукт определенных внешних условий и ответной реакции на необходимость [19, с. 70–71] (Staut, 2002, р. 70–71). Одной из двух составляющих лидерства Л. Стаут выделяет условия лидерства, способствующие его возникновению.

В ответах респондентов разных социальных поколений на вопрос о природе лидерства можно увидеть определенные сходства между ответами представителей самого молодого и самого старшего поколений (табл. 3).

Таблица 3

Природа лидерства в разрезе ответов респондентов разных поколений

|

Поколение

Z

|

Поколение

Y

|

Поколение

Х

|

Беби

бумеры

|

|

Человек

становится лидером самостоятельно, осознанно стремясь к этому – 48,1%

|

Человек

становится лидером самостоятельно, осознанно стремясь к этому – 29,7%.

Лидером можно стать в силу разных причин и факторов – 29,7% |

Лидером можно

стать в силу разных причин и факторов – 43,3%

|

Человек

становится лидером самостоятельно, осознанно стремясь к этому – 41,2%

|

Представители поколений Z и беби-бумеров отмечают осознанное и самостоятельное стремление человека к достижению лидерства, в то время как X допускают разные способы и факторы обеспечения лидерства. Респонденты из поколения Y не смогли однозначно выбрать между этими двумя вариантами.

Беби-бумеры как очень активное и оптимистичное поколение имеют явные склонности к лидерству, очевидно, что для них достижение лидерских позиций – результат самостоятельного движения к поставленной цели «стать лидером». «Художники» (Z), наблюдающие в современной картине мира неожиданные успешные «взлеты» совершенно обычных людей без особых стартовых позиций, считают, что стоит захотеть и предпринять действия, и лидерство будет обеспечено, т.е. это также результат самостоятельного выбора.

«Странники» (X), выросшие в эпоху кардинальных перемен в нашей стране, очень гибкие и прагматичные, яркие индивидуалисты, делающие ставку на выгоду и прибыль, допускают совершенно разные варианты достижения лидерских позиций, способных обеспечить желаемую выгоду.

«Герои» (Y), также захватившие «эпоху перемен», сформировавшиеся как личность в условиях быстро меняющегося уже отчасти цифрового мира, считающие себя уникальными и неповторимыми, достойными большего, с одной стороны, полагают, что лидерство – результат самостоятельных осознанных действий. С другой стороны, поскольку эти действия могут носить долгосрочный характер, а миллениалы нацелены на быстрый успех, желательно без особых усилий, то они допускают, что лидерство может стать и продуктом удачного стечения обстоятельств, и влияния других внешних факторов.

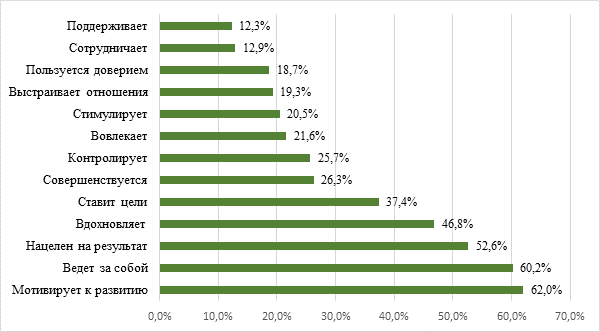

Ряд вопросов анкеты были посвящены характеристике эффективного лидера, компетенций, необходимых ресурсов и качеств, определению эффективности.

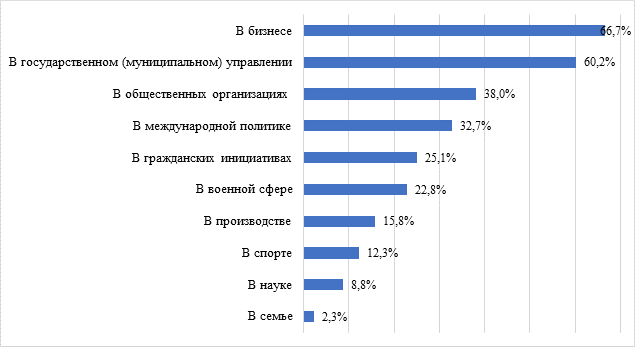

Характеризуя наиболее эффективный стиль управления, большая часть опрошенных – 77,8% – указали, что наиболее эффективным является сочетание разных стилей руководства в зависимости от ситуации. 13,5% респондентов считают, что наиболее эффективным является демократический стиль руководства, а 5,3% – противоположный ему авторитарный (рис. 4).

Рисунок 4. Распределение ответов респондентов на вопрос «Какой стиль управления, на ваш взгляд, является самым эффективным?»

Источник: составлено авторами.

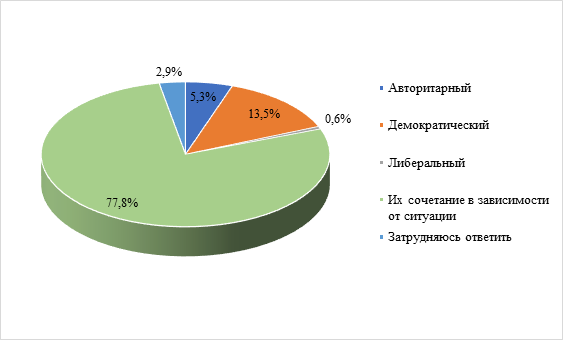

Уточняя, какие же действия совершает эффективный лидер, осуществляя свое управление, большая часть респондентов отметили действия, которые в большей степени свойственны демократическому стилю управления (рис. 5).

Рисунок 5. Распределение ответов респондентов на вопрос «Какие действия, по Вашему мнению, совершает эффективный лидер?»

Источник: составлено авторами.

Так, 62% опрошенных считают, что эффективный лидер мотивирует к развитию, 60,2% – ведет за собой, 46,8% уверены, что лидер вдохновляет, 37,4% – ставит цели. При этом чуть более половины респондентов (52,6%) полагают, что эффективный лидер нацелен на результат, а это действие уже характеризует авторитарный стиль руководства. Таким образом, ответы участников опроса о действиях эффективного лидера демонстрируют необходимость сочетания различных стилей руководства в его поведении.

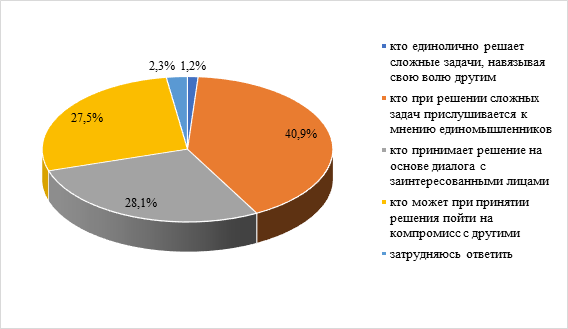

Этот вывод подтверждается и ответами опрошенных на вопрос «Кто из лидеров чаще достигает высокого результата, является эффективным?», которые представлены на рисунке 6.

Рисунок 6. Распределение ответов респондентов на вопрос «Кто из лидеров чаще достигает высокого результата, является эффективным?»

Источник: составлено авторами.

40,9% респондентов считают, что эффективный лидер при решении сложных задач прислушивается к единомышленникам, 28,1% указывают, что эффективный лидер принимает решение путем диалога с заинтересованными лицами, 27,5% уверены, что лидер, являющийся эффективным, может при принятии решения пойти на компромисс с другими. Таким образом, преобладающее большинство опрошенных полагают, что эффективность лидерства напрямую связана с взаимоотношениями с единомышленниками, заинтересованными лицами, другими людьми, с возможностями построения конструктивного диалога с окружающими. Всего 2,3% опрошенных полагают, что эффективный лидер единолично решает сложные задачи, навязывая свою волю другим (подчиненным), то есть ведет себя крайне авторитарно.

Для определения сущности эффективного лидерства респондентам был задан открытый вопрос: по каким критериям можно судить об эффективности лидера? Респондентами были названы более 70 разных критериев, как количественных, так и качественных, большая часть из которых упоминается однократно. Однако ряд отмеченных опрошенными критериев повторяется довольно во многих анкетах. Критерии, отмеченные респондентами более 8 раз (5%-ный барьер), перечислены в таблице 4.

Таблица 4

Критерии эффективности лидера

|

Критерии

|

Количество

указавших

|

Доля в

общем количестве опрошенных, %

|

|

Результат работы (деятельности)

|

70

|

40,9

|

|

Достижение поставленных целей

|

27

|

15,8

|

|

Эффективность, успешность

работы команды и лидера

|

19

|

11,1

|

|

Наличие команды,

поддерживающей лидера, единомышленников, последователей

|

15

|

8,8

|

|

Климат в коллективе,

благоприятная обстановка

|

14

|

8,2

|

|

Доверие к лидеру

|

14

|

8,2

|

|

Авторитет лидера, уважение к

лидеру

|

11

|

6,4

|

|

Удовлетворенность

последователей и лидера

|

11

|

6,4

|

|

Ответственность

|

11

|

6,4

|

|

Умение прислушиваться к людям,

договариваться

|

10

|

5,8

|

|

Развитие дела, направления деятельности,

предприятия, стабильность / рост результатов

|

9

|

5,3

|

|

Качество работы, результата

|

8

|

4,7

|

|

Вовлеченность, лояльность,

мотивированность последователей

|

8

|

4,7

|

Перечисленные в таблице критерии свидетельствуют, что, по мнению большей части опрошенных, главным образом об эффективности того или иного лидера судят по результативности его деятельности в том или ином виде – по достигнутым результатам работы, что отметили 41% респондентов, либо по достигнутым целям (почти 16% респондентов), либо по различным показателям эффективности работы (11%). Это по большей части количественные характеристики деятельности лидера, к тому же очень сильно пересекающиеся между собой. Менее значимыми являются качественные показатели эффективности лидерства, связанные с разными аспектами его взаимоотношений с последователями и командой: наличие единомышленников, последователей, команды, доверие к лидеру со стороны последователей, благоприятный климат в коллективе, степень авторитета лидера, удовлетворенность лидерам и/или последователей деятельностью и ее результатами, развитие или стабильность какого-либо дела и показателей, его характеризующих, и др.

Если сопоставлять критерии эффективности лидера, указанные респондентами разных поколений, то ранжирование опрашиваемые представители разных возрастных групп провели несколько по-разному. В таблице 5 представлены 3 наиболее значимых критерия в разрезе поколений.

Таблица 5

Топ-3 критериев эффективности лидера у респондентов разных поколений

|

№ п/п

|

Поколение

Z

|

Поколение

Y

|

Поколение

Х

|

Беби

бумеры

|

|

1.

|

Результат

работы (деятельности) – 33,3%

|

Результат

работы (деятельности) – 43,2%

|

Результат

работы (деятельности) – 42,2%

|

Результат

работы (деятельности) – 41,2%

|

|

2.

|

Достижение

поставленных целей – 26%

|

Наличие

команды, поддерживающей лидера, последователей, единомышленников – 16,2%

|

Достижение

поставленных целей – 13,3%

|

Авторитет

лидера, уважение к лидеру – 23,5%

|

|

3.

|

Климат в коллективе,

благоприятная обстановка – 26%

|

Эффективность,

успешность работы команды и лидера – 16,2%

|

Эффективность,

успешность работы команды и лидера – 13,3%

|

Достижение

поставленных целей – 17,6%

|

Самым важным критерием оценки представители разных поколений считают результаты работы лидера и/или его команды, а вот на втором и третьем месте указаны разные критерии.

Так, представители поколения Y вторым по значимости критерием эффективности лидерства указали наличие команды, поддерживающей лидера, последователей, единомышленников. Поколение «героев-миллениалов» склонно к коллективизму и нуждается в постоянном общении, поэтому наличие команды как признак эффективного лидерства для них очень важно.

Представители самого старшего поколения из участвующих в опросе – беби-бумеров – на второе место поставили авторитет лидера, уважение к лидеру. Это объясняется, скорее всего, тем фактом, что в целом поколение «пророков» большое значение придает значимости и своей роли в разных сферах жизнедеятельности, утратить которую, так же как и активность, они очень боятся. Данное поколение – поколение активистов, оптимистов, людей, готовых на любые усилия для достижения поставленных целей и высоких результатов, поэтому данные критерии эффективности лидерства для них чрезвычайно важны.

Поколение Z третьим по значимости критерием определяет благоприятную обстановку и климат в коллективе. Для представителей данного поколения очень важным общественным институтом является семья, в рамках которой формируется благоприятный для них микроклимат, обстановка свободы и открытости. Подобную обстановку представители поколения «художников» пытаются найти и в организациях, где уже начали свою трудовую деятельность. Поэтому для них климат – очень важный критерий эффективной деятельности лидера.

Представители поколения X определили в целом такую же последовательность критериев, как и большая часть опрошенных в совокупности. Представители поколения «странников» – индивидуалисты и прагматики с сильным желанием получать выгоду и прибыль, поэтому в большей степени они озабочены результатами деятельности в том или ином виде, что и нашло отражение в выбранных критериях эффективности лидера.

Заключение

Проведенный в статье анализ результатов социологического исследования характеристик, качеств и особенностей поведения российских лидеров в разрезе социальных поколений позволяет сделать ряд важных выводов.

1. Принадлежность лидера к определенной возрастной группе (социальному поколению в рамках теории поколений) накладывает отпечаток на то, как он трактует сущность и природу лидерства, характеризует качества, необходимые современному лидеру, оценивает параметры и условия эффективного лидерства.

2. В ответах респондентов разных социальных поколений на ряд вопросов анкеты можно увидеть определенные сходства между ответами представителей самого молодого (поколение Z) и самого старшего поколений (беби-бумеры), хотя они и принадлежат к разным архетипам. Это обусловлено, по мнению авторов, довольно стабильными условиями существования государства в периоды появления и взросления представителей данных поколений, высокой степенью объединения общества и отсутствием явных социально-политических противоречий, что, безусловно, сформировало мировоззрение представителей данных возрастных групп, их ценности и приоритеты.

3. Большая часть респондентов раскрывают сущность лидерства как результат проявления характера и определенных личностных черт, акцентируя, таким образом, внимание на статическом, или статусном, аспекте лидерства, придавая процессному аспекту данного явления второстепенное значение, что в конечном итоге может выражаться в снижении эффективности результатов практического проявления лидерства.

Предварительный вывод может состоять в том, что опрошенные современные российские лидеры демонстрируют традиционные, свойственные практике управления 2000-х гг., во многом уже исчерпавшие себя взгляды на лидерство, не соответствующие новому контексту менеджмента в условиях цифровой экономики. Стиль лидеров, обладающих ментальной твердостью и ориентацией на цели, достаточно гибких и адаптивных, но ориентированных на свой личностный ресурс, не вписывается в контекст цифрового мира. Так называемые цифровые лидеры в первую очередь должны быть ориентированы на создание команды, поддержание вовлеченности людей и связи между ними, на обеспечение устойчивого развития группы, организации, общества в целом, построение гармонии между работой и личной жизнью для себя и своих последователей, умеют «чувствовать тренды» и делать прогнозы, транслируют и развивают культуру инноваций, постоянно совершенствуются, обладая любопытством, сообразительностью, обучаемостью, гибкостью, необходимыми для проведения активных преобразований.

References:

Filonovich S.R. (2003). Teorii liderstva v menedzhmente: istoriya i perspektivy [Leadership theories in management: history and prospects]. Russian Management Journal. (2). 3-24. (in Russian).

Gryazeva-Dobshinskaya V.G., Dmitrieva Yu.A., Markina N.V. (2018). Transformatsionnoe liderstvo i strategicheskie upravlencheskie ustanovki menedzherov [Transformational leadership and managers’ strategic management settings]. Bulletin MGOU. (3). 111-133. (in Russian).

Gubanova A.V. (2020). Analiz predposylok i napravleniy razvitiya ucheniy o liderstve v menedzhmente [Analysis of prerequisites and directions of development of the teachings on leadership in management]. Economic systems. (4(51)). 91–101. (in Russian).

Gumerova G.I., Shaymieva E.Sh. (2018). Intellektualnoe liderstvo v tsifrovoy ekonomike (na osnove kontseptsii liderstva v ekonomike znaniy) [Intellectual leadership in the digital economy (based on the concept of leadership in the knowledge economy)]. Rossiya: tendentsii i perspektivy razvitiya. (13-1). (in Russian).

Howe N., Strauss W. (1997). The Fourth Turning: What the Cycles of History Tell Us About America’s Next Rendezvous with Destiny

Kalyazina E.G. (2022). Razvitie kontseptualnyh podkhodov k liderstvu v proektnom menedzhmente [Development of conceptual approaches to leadership in project management]. Leadership and management. (2). (in Russian). doi: 10.18334/lim.9.2.114231.

Karpinskaya E.O., Shirokova G.V. (2019). Predprinimatelskoe liderstvo: podkhody k opredeleniyu i osnovnye napravleniya issledovaniy [Entrepreneurial leadership: approaches to concept definition and main research directions]. Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Menedzhment. (2). (in Russian).

Komarov V.V. (2022). Organizatsionnoe liderstvo: podkhody k opredeleniyu i klassifikatsii stiley liderstva [Organizational leadership: Approaches to defining and classifying leadership styles]. Leadership and management. (2). (in Russian). doi: 10.18334/lim.9.2.114367.

Lapidus L.V. (2019). Strategii tsifrovogo liderstva [Digital Leadership Strategies]. V mire nauki. (10). (in Russian).

Lapteva E.V., Popov A.A. (2022). K voprosu o liderstve i otsenke liderskikh kachestv [Leadership and assessment of leader's qualities]. Leadership and management. (1). 23–36. (in Russian). doi: 10.18334/lim.9.1.114291.

Litvinyuk A.A. (2021). Budushchie lidery vysshego obrazovaniya: kachestvo molodyh spetsialistov i osobennosti ikh organizatsionnogo povedeniya [Future leaders of higher education: the quality of young professionals and the peculiarities of their organizational behaviour]. Leadership and management. (4). 447-468. (in Russian). doi: 10.18334/lim.8.4.113710.

Rigin A.A., Elin A.M. (2021). Ponimanie aspektov liderstva v strukture upravleniya organizatsiey [Understanding leadership in the organization's management structure]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. (11). 2623-2636. (in Russian). doi: 10.18334/epp.11.11.113814.

Rigin A.A., Elin A.M. (2021). Proyavlenie aspektov liderstva v proizvodstvennoy deyatelnosti lineynyh rukovoditeley [Leadership in the line managers' productive activity]. Leadership and management. (4). 431-446. (in Russian). doi: 10.18334/lim.8.4.113813.

Shekshnya S., Ulanovskiy A., Zagieva V. (2019). Rukovoditeli-chempiony. Praktiki atleticheskogo liderstva [Managers are Champions. Athletic Leadership Practices] (in Russian).

Slinkova O.K. (2018). Evolyutsiya vzglyadov na prirodu liderstva [Evolution of views on the nature of leadership]. Sovremennoe obschestva i vlast. (3 (17)). 196-201. (in Russian).

Spivak V.A. (2022). Sistemnyy analiz – klyuchevoy element sistemnogo i kriticheskogo podkhoda [System analysis is a key element of a systematic and critical approach]. Leadership and management. (2). (in Russian). doi: 10.18334/lim.9.2.114184.

Staut L. (2002). Liderstvo: ot zagadok k praktike [Leadership: from Riddles to Practice] (in Russian).

Vikhanskiy O.S., Mirakyan A.G. (2018). Novoe tysyacheletie: upravlencheskie anomalii i sovremennye kontseptsii liderstva [The New Millennium: Managerial Anomalies and Modern Leadership Concepts]. Russian Management Journal. (1). 131 - 154. (in Russian).

Zvyagin A.A. (2021). Lidery Rossii. Prognoz na blizhayshee tridtsatiletie [Leaders of Russia. Forecast for the next thirty years]. Leadership and management. (1). 9-30. (in Russian). doi: 10.18334/lim.8.1.111395.

Страница обновлена: 27.04.2025 в 12:50:45

Russia

Russia