Economic and infrastructural instruments for ensuring state economic sovereignty in the digital economy: the experience of Russia and the world

Dudin M.N.1![]() , Shkodinskiy S.V.1,2

, Shkodinskiy S.V.1,2![]() , Prodchenko I.A.1,3

, Prodchenko I.A.1,3![]()

1 Институт проблем рынка Российской академии наук, Russia

2 Научно-исследовательский финансовый институт Министерства финансов Российской Федерации, Russia

3 ФГК ВОУ ВО «Военный университет» Министерства обороны Российской Федерации, Russia

Download PDF | Downloads: 40 | Citations: 11

Journal paper

Russian Journal of Innovation Economics (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 12, Number 1 (January-March 2022)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=48333776

Cited: 11 by 07.12.2023

Abstract:

The article is devoted to the study of economic and infrastructural tools for ensuring state economic sovereignty in the digital economy in Russia and the world. The analysis of economic and infrastructural tools for ensuring state economic sovereignty in the digital economy in Russia and the world is carried out. Separate priority directions of strengthening and development of economic sovereignty in the digital economy are substantiated. The strengths and weaknesses of various business models of state economic sovereignty management are identified. The current challenges and threats to the digital economy are considered. The proposals on scaling up the successful experience of implementing digital reforms to increase the stability of the Russian national economy in the face of the challenges and threats of the fourth industrial revolution are reasoned.

The results of the research can be useful for the academic competencies development of students on public administration and ensuring national security of the country in the digital economy, as well as for the professional competencies development in cybersecurity, Foresight. The research results can be used by analysts for the formation of long-term state programs of socio-economic development considering global challenges and threats of the digital economy.

Keywords: economic sovereignty, digital infrastructure, innovation financing, economy 4.0, security, cyber threats, sustainable development, technological autonomy, business management model

Funding:

Статья подготовлена в рамках государственного задания ИПР РАН, тема НИР «Институциональная трансформация экономической безопасности при решении социально-экономических проблем устойчивого развития национального хозяйства России».

JEL-classification: O31, O32, O33, O57

Введение

Обеспечение государственного экономического суверенитета невозможно без грамотно выстроенной стратегии экономического и инфраструктурного обеспечения бизнес-процессов формирования экономики четвертого поколения. Проблема эффективности государственных расходов на экономическую безопасность существовала всегда, так как они отличаются колоссальными стартовыми издержками, а реальные прямые и косвенные экономические и социальные выгоды для государства как стейкхолдера – представителя множества интересов граждан, бизнеса и регулятивных институтов проявляются в долгосрочной временной перспективе.

В отношении же цифровой экономики проблема формирования эффективной бизнес-модели применения экономических и инфраструктурных инструментов обеспечения государственного экономического суверенитета значительно усложняется ввиду ряда факторов: 1) цифровизация национальной экономики должна активно способствовать росту всей экономики страны, иначе при ее анклавном развитии страна теряет лидерские позиции (так, цифровой сегмент экономики России за 2016–2019 гг. прирастал на 15,0–20,0% в год [1], при этом общий темп роста национальной экономики составил за этот же интервал 1,4–1,9% [2]; для сравнения: темп роста китайской цифровой экономики за аналогичный период составил 9,7% [3], а общий темп роста национальной экономики Китая – более 2,3%, и это с учетом последствий пандемии COVID-19, а на 2021 г. прогнозируется рост в 6,0% [4]); 2) инвестиции в развитие цифровой экономики должны носить опережающий характер и тесно быть связанными с развитием ВВП страны. Так, если государство инвестирует в развитие базовой цифровой инфраструктуры, оно попадает под влияние эффекта «красного смещения» – каждый раз при достижении новой точки развития оно будет оставаться в аутсайдерах по отношению к мировым лидерам технологического прогресса (например, инвестирование в цифровую экономику Китая обеспечило формирование, по данным Китайской академии информационных и телекоммуникационных технологий (CAICT), более 30,0% [5] (Dzhan, Chen, 2019) ВВП, в то время как в РФ данный показатель не превышает 2,1–3,0% (в зависимости от методики оценки) [6]); 3) обеспечение экономического суверенитета в цифровой экономике должно быть неразрывно связано с обеспечением кибербезопасности национальной экономики, так как хакерские атаки и иные технологические вызовы и угрозы наносят реальный ущерб всей социально-экономической системе, а в отдельных случаях – становятся инструментом политического и военного манипулирования интересами страны (по данным отчетов экспертов McAfee и Центра стратегических и международных исследований, совокупные потери и убытки от хакерских атак в мире в 2020 г. составили более 1,0 трлн долл. США, или 1,0% от мирового ВВП) [7].

Таким образом, разработка стратегии экономических и инфраструктурных инструментов обеспечения государственного экономического суверенитета должна быть не просто государственной линейной программой, но гибким и проактивным проектом, который учитывает интересы как политических акторов страны, так и представителей бизнесов – драйверов цифровых реформ – IT-компаний и венчурных бизнесов, а также института инновационной инфраструктуры (технопарки, инновационные кластеры и фонды). Только при гармоничном диалоге сторон будет возможно формирование реально работающего государственного экономического суверенитета, способного противостоять вызовам и угрозам общества поколения Индустрии 4.0.

Обзор литературы и исследований

Изучение вопроса обеспечения государственного экономического суверенитета начинается с раскрытия понятийного аппарата – «экономического суверенитета». Согласно данным научных исследований, понятие «суверенитет» означает верховенство права одних лиц над конкретной территорией или общественно-политическим институтом, т.е. фактически это выражало меру самостоятельности в принятии решений и распоряжения находившихся на определенной территории объектов (имущества) и субъектов-акторов общественно-экономических отношений (граждане, бизнес). Однако по мере развития политических и экономических отношений между странами возникает эффект стирания границ: чем более активно и разнообразно взаимодействуют между собой два и более государственных актора, тем выше степень взаимовлияния культур, идеологических и политических парадигм, а также бизнес-моделей и стратегий ведения бизнеса.

В настоящее время в научной литературе можно выделить несколько подходов к определению экономического суверенитета государства (табл. 1).

Таблица 1

Основные подходы к рассмотрению экономического суверенитета государства в научной литературе

|

Наименование подхода

|

Характеристика содержания подхода

|

|

1. С

позиции юридических прав и самостоятельности государства как политического и

экономического актора

|

Научные

представители подхода:

Н. Макиавелли, Т. Гоббс и Ж. Боден.

Характеристика содержания подхода: суверенитет рассматривается как мера самостоятельности выражения политических и экономических суждений по отношению к другому (другим) государствам или частным акторам (иностранным бизнесам). При этом с разными участниками суверенитет может иметь разное проявление: виолентное (государство-актор доминирует над своим партнером); нейтральное (государство-актор ведет себя политически и экономически нейтрально по отношению к партнеру); патиентное (государство-актор подчиняется интересам своего партнера). Особенности определения экономического суверенитета: - отсутствие четких оценочных критериев суверенитета; - ориентация на субъективное восприятие важности политического (экономического) партнера; - акцент на юридические принципы реализации государством суверенитета как самостоятельного актора в соответствии с требованиями международного права |

|

2. С

позиции реализации прав граждан собственности на национальное богатство

государство

|

Научные

представители подхода:

А. Смит, Д. Рикардо, Т. Сэндлер.

Характеристика содержания подхода: государственный суверенитет рассматривается как исключительное право народа на национальное богатство, которым располагает государство, и целью государства является защита частных и публичных интересов граждан на пользование национальным богатством страны, а также собственно защита объектов национального богатства от возможной экономической интервенции недружественной страны. Особенности определения экономического суверенитета: - количественно измеримый критерий экономического суверенитета в форме национального богатства (с применением системы национальных счетов); - нарушением экономического суверенитета является любая недружественная реализация экономических интересов сторонними государствами |

|

3.

С позиции осуществления рыночных прав влияния на международные экономические

отношения

|

Научные

представители подхода:

С. Шмитт, Дж. Бордо, Д. Розенберг.

Характеристика содержания подхода: экономический суверенитет рассматривается как экстернальная качественная характеристика потенциала и реальной политико-экономической силы государства, дающая ему возможность представлять собственные интересы на международной арене, а также защищать собственные интересы. Особенности определения экономического суверенитета: - экономический суверенитет ориентирован на оценку внешнего влияния государства на экономический расклад на международной арене; - экономический суверенитет является дуалистической величиной: необходима его количественная и качественная оценка проявления при осуществлении политической вертикалью государственных интересов в системе международных рыночных отношений |

|

4. С

позиции устойчивости социально-экономической системы к внешним вызовам и

угрозам политического и экономического

|

Научные

представители подхода:

Дж. Вестерман, В. Дхар, Дж. Перрит, Дж. Раухоуфер, Ц. Бовден.

Характеристика содержания подхода: экономический суверенитет государства рассматривается как способность и степень защищенности объектов инфраструктуры финансово-экономической системы государства от внешних вызовов и угроз, генерируемых цифровой экономикой (хакинг, кибертерроризм, кибервойна, инструменты инфраструктурных санкций, запретов и блокировок). Особенности определения экономического суверенитета: - экономический суверенитет рассматривается в контексте военно-политической доктрины защиты собственных интересов государства и обеспечения технологического превосходства национальной финансово-экономической инфраструктуры перед потенциальными вызовами и угрозами; - экономический суверенитет также является дуалистической величиной: оценивается как качественные характеристики защищенности объектов национальной финансово-экономической инфраструктуры (технологичность и инновационность, соответствие международным требованиям кибербезопасности), так и количественные аспекты их состояния (объем инфраструктурных инвестиций, уровень вовлечения IT-бизнеса в развитие национальной бизнес-модели автономной финансово-экономической инфраструктуры) |

Источник: составлено авторами по данным [8–12] (Hinsley, 1986; Ravochkin, 2018; Kilmetova, 2018; Mityuryova, 2015; Perritt, 1998).

В настоящее время государственный экономический суверенитет преимущественно рассматривается в контексте реализуемых государственных программ формирования цифровой экономики, что является объективным следствием вступления мира в новую эпоху – Индустрию 4.0. С учетом вышеизложенного логичной является необходимость рассмотрения экономических и инфраструктурных инструментов обеспечения государственного экономического суверенитета именно с позиции их вклада в формирование национальной цифровой экономики.

В цифровой экономике государственный экономический суверенитет является сложным для анализа объекта, так как он приобретает статус не только меры, характеризующей самостоятельность делового поведения социально-экономической системы с учетом принятых правил поведения и действующих ограничений, сформулированных в международных правовых актах (например, Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ), Всеобъемлющее экономическое и торговое соглашение (AECG)), но и становится объектом манипулирования публичными и частными интересами государства и его политических элит в процессе реализации международных рыночных отношений [13] (Sapir, 2020).

В настоящее время в научной среде отсутствует единое понимание государственного экономического суверенитета в цифровой экономике, что обусловлено рядом причин:

1) в зарубежной практике (научные публикации М. Маклулах, Дж. Найсбит, Ю. Масуда (M. McLuhan, J. Naisbitt, Y. Masuda)) экономический суверенитет в цифровой экономике представлен как идеальная бизнес-модель с отсутствием информационной асимметричности, что позволяет публичным и частным акторам реализовывать интересы максимально полно и без негативного влияния факторов политического веса государственной вертикали власти, милитаристского влияния. Т.е. информационная открытость и транспарентность социально-экономической системы лежит в основе государственного экономического суверенитета и, собственно, определяет его [14, с. 57–58; 15, с. 99–100] (McLuhan, 1962, р. 57–58; Masuda, 1980, р. 99–100);

2) в российской практике, в отличие от мировых трендов, развитие государственного экономического суверенитета в цифровой экономике носит явно выраженный административный характер его формирования и политизированность понимания: анализ принятых нормативно-правовых актов – национальная программа «Цифровая экономика», федеральный проект «Цифровое государственное управление» – показал их ориентированность на решение политических интересов элиты, а именно: усиление защищенности национальной финансово-экономической системы страны от кибератак; повышение технологической автономности национальной экономики и развитие национальной цифровой инфраструктуры [15, 16] (Masuda, 1980);

3) в публикациях Д. Тапскоат, К. Келли, Д. Койля, Д. Шиллера, Дж. В. Кортады (D. Tapscott, K. Kelly, D. Coyle, D. Schiller, J. W. Cortada) [18–22] (Tapscott, 1997; Kelly, 1998; Coyle, 1999; Schiller, 1999; Cortada, 2000) государственный экономический суверенитет в цифровой экономике тесно связан с цифровой трансформацией отраслей экономики, в т.ч. традиционных (например, АПК, энергетика, медицинская сфера), тогда как в отечественной научной литературе исследователи (О.В. Дьяченко, Е.В. Купчишина) указывают на первостепенные усилия государственных акторов на развитие цифровой инфраструктуры и государственных суперсервисов для цифровизации политического диалога с обществом и бизнесом (например, Единый и региональный порталы государственных и муниципальных услуг) [23, 24] (Dyachenko, 2019; Kupchishina, 2018);

4) как следует из публикаций таких авторов, как Р.Х. Вебер, Е. Шмидт, У. Хувс, С. Холройд (R.H. Weber, E. Schmidt, U. Huws, C. Holroyd) [25–28] (Weber, Burri, 2012; Schmidt, Cohen, 2013; Huws, 2014; Holroyd, Coates, 2015), государственный экономический суверенитет в цифровой экономике прямо зависит от вовлечения широкого круга бизнесов и объектов инновационной инфраструктуры в формате межфирменной кооперации и кросс-секторального win-win партнерства, что позволяет сформировать систему обмена Big Data о клиентах и состоянии отраслевых рынков в масштабах всей экономики. В то же время, по мнению отечественных исследователей (Н.Н. Федотов, И.С. Ашманов), в России политическая вертикаль делает ставку на локомотивы цифровых реформ – государственные корпорации (ГК «Ростех», АО «Российская венчурная компания», Ассоциация кластеров и технопарков России) [29], финансовые институты развития (ГК «ВЭБ.РФ») и частные мегабизнесы – лидеры цифровых реформ (ПАО «Сбербанк», ПАО «Банк Тинькофф», ПАО «Газпром», ПАО «МТС», ПАО «Ростелеком»).

Такой расклад сил, с одной стороны, позволяет упорядочить процесс инкорпорации цифровых технологий в национальную экономику и сделать его более контролируемым, но с другой – способствует дисбалансу развития социально-экономической системы, так как возникают черные дыры – сферы экономики и бизнесы, которые не способны выдерживать высокий темп реформ, задаваемый флагманами цифровизации (например, субъекты малого и среднего бизнеса). В таком случае перед государственными регуляторами цифровых реформ возникает вопрос: или организовывать отраслевые программы финансовой и организационной поддержки внедрения цифровых технологий для усиления общего государственного экономического суверенитета, или признать наличие цифровой бреши – совокупности бизнесов и отраслей – аутсайдеров цифровизации бизнес-процессов.

Результаты

Проведенный авторами компаративный анализ механизмов формирования и финансирования государственного экономического суверенитета в цифровой экономике в РФ и зарубежной практике (ЕС, США, Китай) [30–41] (Bubnova, 2019; Urumov, Rakov, 2017) позволяет сделать следующие выводы.

Для России обеспечение экономического суверенитета в контексте цифровой экономики лежит в плоскости мирных целей получения конкурентных преимуществ в международном экономическом диалоге, повышения привлекательности собственной экономики для инвестиций и развития и коммерциализации национального интеллектуального капитала, что находит отражение в принятии специальных государственных программ политической вертикалью страны.

В США вопрос обеспечения экономического суверенитета государства в обществе (Индустрия 4.0, или IR4) имеет достаточно явно выраженно милитаристский акцент, что обусловлено политическими парадигмами мирового лидерства и единственного управленца в планетарном масштабе. Отсюда можно увидеть и активное участие в статусе как стейкхолдеров, так и акторов сугубо военно-промышленных структур и институтов (например, АНБ, ФБР, Министерство кибербезопасности).

В ЕС определение государственного экономического суверенитета более сложно идентифицируемо, так как архитектура союза включает в себя практически полярные по уровню экономического развития страны. Отсюда следует политический и экономический посыл на выравнивание экономического развития и достижения устойчивого роста с учетом принципов smart-экономики и экологичности делового поведения.

В Китае идейным посылом к развитию и совершенствованию механизмов формирования и финансирования государственного экономического суверенитета является решение проблемы территориальных разрывов в уровне цифрового развития (так, уровень цифрового развития г. Шанхай, по данным за 2019 г., составляет 83,6 балла из 100, а в г. Урумчи – менее 12,2 баллов) [42, 43].

Достаточно значимые различия прослеживаются и стратегических целях обеспечения государственного экономического суверенитета в цифровой экономике: так, для РФ трансформация национальной экономики под новые реалии IR4-общества есть историческая возможность преодолеть накопившиеся проблемы исторического экономического прошлого и сформировать принципиально новую бизнес-модель экономического поведения государства с учетом лучших мировых практик и опыта четвертой промышленной революции.

Для США стратегические цели лежат преимущественно в сфере военно-политических мотивов, и экономический суверенитет рассматривается как мощный инструмент не только защиты собственных интересов государства, но и осуществления политико-экономического давления на оппонентов и прямых противников США, например, России, Китая, некоторых стран Ближнего Востока, а также лоббирования собственных интересов в международных финансово-экономических структурах. Реализация таких целей через механизм государственного экономического суверенитета реализуется преимущественно за счет инфраструктурно-технологических инструментов и продуктов (например, по итогам 2020 г. удельный вес сервиса Google среди инструментов интернет-поиска в мире составил более 60,3%; для сравнения: у поискового сервиса Yandex – 38,1%) [44], таким образом, экономический суверенитет США получает мощную информационную поддержку за счет обработки подавляющего большинства запросов в мировой сети Интернет, тем самым получая дополнительное инфраструктурное превосходство и возможность проактивного реагирования на «интересные или опасные сигналы».

В ЕС цели реализации государственного экономического суверенитета более сложно идентифицировать ввиду пирамидальной бизнес-модели механизма формирования и управления союзным экономическим суверенитетом – Совет экономики и финансов ЕС разрабатывает типовую стратегию обеспечения экономического суверенитета ЕС, а каждая из стран уже в индивидуальном порядке формирует собственную систему координат целей и приоритетов обеспечения экономического суверенитета собственного государства. В обобщенном же виде можно отметить, что целевые установки лежат в плоскости выравнивания экономического развития отдельных стран – членов ЕС, оказания им инфраструктурной и финансовой помощи в проведении экономических реформ и повышения уровня цифровой зрелости в целом. Для ЕС, как и Китая, характерен достаточно острый разрыв цифровизации экономик: так, у цифрового лидера ЕС по критерию Всемирного рейтинга цифровой конкурентоспособности – Швеции – показатель составляет 96,1 баллов из 100, а у аутсайдера – Румынии – только 25,0 баллов [45, 46] (Gokhberg, Ditkovskiy, Evnevich et al., 2020).

В Китае формально цели являются гибридом стратегий России и ЕС, но при более глубоком анализе ключевых нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы реализации государственного экономического суверенитета в цифровой экономике, можно заметить, что скрыто (а иногда и достаточно явно) руководство КНР рассматривает собственную экономику как мощный резонатор лучшего мирового опыта строительства цифровой экономики за два десятилетия XXI века: в качестве примера можно привести амбициозную государственную инфраструктурную программу «Сделано в Китае 2025» (Made in China 2025) [47] (Ileyn Chen, 2018) – практически планетарный агрегатор идей и технологий, которые оцениваются китайскими экспертами с позиции коммерческой ценности и незамедлительно приобретаются для массового производства в Китае; второй пример – программа «1000 талантов», направленная на поиск и привлечение наиболее талантливых и одаренных специалистов в высокотехнологичных отраслях для работы и жизни в Китае на особых условиях [48]; третьим инфраструктурным инструментом обеспечения экономического суверенитета в контексте трансформации конкурентных парадигм (их нематериализация) является Национальное агентство технологических решений (НАТР), одна из задач которого – промышленный шпионаж в сфере высоких технологий совместно с бизнес-агломерацией BAT (контролируют 164 стартап-проекта в Китае, и более 150 – в мире) [49, 50] (Dzhoshua Filipp, 2015; Prokopovich, 2018).

Таким образом, подводя итоги компаративного анализа зарубежного опыта механизмов формирования и финансирования государственного экономического суверенитета в цифровой экономике, мы видим, что выбор конкретных инструментов очень тесно связан с особенностями политического курса страны, уровнем экономического развития и перспективных целей, которые определяются политической элитой (РФ, КНР), мегакорпорациями (США) или требованиями обеспечения целостности и защищенности коллективных интересов (ЕС).

Основываясь на данных аналитических отчетов «Индикаторы развития цифровой экономики», проведем анализ ключевых количественных характеристик состояния государственного экономического суверенитета в цифровой экономике РФ (табл. 2).

Таблица 2

Ключевые количественные показатели состояния государственного экономического суверенитета в цифровой экономике РФ за 2015–2020 гг.

|

Показатели

|

2015 г.

|

2016 г.

|

2017 г.

|

2018 г.

|

2019 г.

|

2020 г.

|

|

1. Удельный

вес государственных расходов на цифровизацию экономики, в % к ВВП

|

…

|

1,7

|

3,6

|

3,6

|

3,7

|

4,5

|

|

2.

Индекс цифровизации национальной экономики (расчет по требованиям агентства DG Connect), %

|

24

|

25

|

27

|

29

|

…

|

31,3

|

|

3.

Индекс развития национального рынка информационных технологий и сервисов

|

6,79

|

6,91

|

7,07

|

7,32

|

…

|

8,03

|

|

4.

Индекс цифровизации государственного управления

|

0,73

|

…

|

0,72

|

…

|

0,77

|

0,81

|

|

5.

Уровень развития розничного рынка e-commerce

|

…

|

57,6

|

71,0

|

74,3

|

77,9

|

80,2

|

|

6.

Удельный вес населения, пользующийся цифровыми каналами получения

государственных сервисов, %:

|

25,5

|

40,6

|

61,2

|

74,17

|

80,0

|

83,9

|

|

- интернет-ресурсы

(например, официальные сайты институтов государственного регулирования)

|

18,4

|

28,8

|

42,3

|

54,5

|

57,5

|

59,3

|

|

-

мультифункциональные центры предоставления государственных услуг

|

7,1

|

11,8

|

18,9

|

19,6

|

22,5

|

24,6

|

|

7.

Удельный вес населения, стабильно использующий цифровые каналы коммуникации с

бизнесом, государственными органами, %

|

39,6

|

51,3

|

64,3

|

74,8

|

77,6

|

79,1

|

Источник: составлено авторами по данным [51–56] (Abdrakhmanova, Gokhberg, Kevesh et al., 2017; Abdrakhmanova, Vishnevskiy, Gokhberg et al., 2018; Abdrakhmanova, Vishnevskiy, Gokhberg et al., 2019; Abdrakhmanova, Vishnevskiy, Gokhberg et al., 2020).

Анализ данных таблицы 2 показывает, что в России развитие государственного экономического суверенитета в цифровой экономике идет по ряду направлений: 1) расходы на формирование адекватной, соответствующей требованиям цифровой инфраструктуры – по оценке экспертов, данный показатель за 2020 г. составил 4,5% к ВВП; 2) развитие национального рынка информационных технологий и сервисов – по данным соответствующих аналитических отчетов, данный показатель составил за 2020 г. 8,0; 3) индекс цифровизации процессов государственного управления – в 2020 г. он составил 0,81; 4) развитие розничного рынка e-commerce – в данном направлении Россия показала лучший результат – 80,2%. Видно, что развитие цифровой экономики в России имеет неравномерный характер: значительно выделяется цифровизация бизнесов сегмента B2C, при этом следует понимать, что значительный вклад сюда вносят банки, НКФО и телеком-провайдеры, которые стремятся к строительству цифровых экосистем, где с помощью системы smart-контрактов взаимодействуют представители самых разных бизнесов как реального, так и финансового сектора.

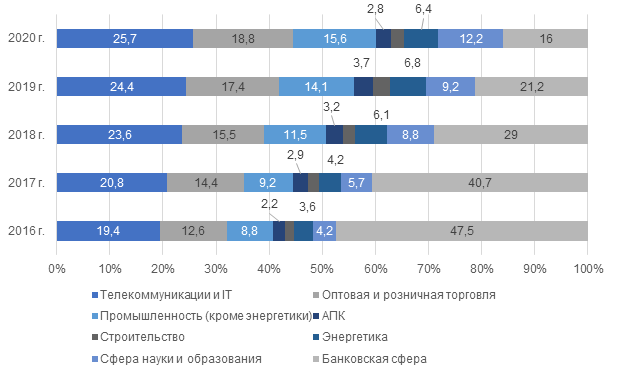

Далее проведем анализ динамики вовлеченности различных отраслей национальной экономики РФ в процессы цифровизации, что позволит нам выявить отрасли-драйверы цифровых реформ и отрасли-аутсайдеры, а затем рассмотреть инструменты вклада в формирование государственного экономического суверенитета двух наиболее прогрессивных отраслей – локомотивов реформ (рис. 1).

Рисунок 1. Динамика вовлеченности различных отраслей национальной экономики РФ в процессы цифровизации обеспечения экономического суверенитета государства, в % к итогу

Источник: составлено авторами по данным [57–59] (Gokhberg, Ditkovskiy, Evnevich et al., 2020; Gokhberg, Ditkovskiy et al., 2019; Gorodnikova, Gokhberg, Ditkovskiy et al., 2018).

Как следует из рисунка, ключевым драйвером цифровых реформ на протяжении 2016–2020 гг. бессменно выступали отрасль телекоммуникаций и IT и банковская сфера – совокупно на эти две отрасли пришлось в среднем 53,7%. Причем следует заметить, что вплоть до 2019 г. банковская сфера вообще была абсолютным лидером цифровых реформ, что объясняется несколькими причинами. Основополагающей из них является то, что деятельность банков и НКФО жестко регулируется и регламентируется внутренними и международными стандартами организации деятельности и безопасности информации, что накладывает на них прямое обязательство соответствовать требованиям во избежание отзыва лицензии, исключения из международных ассоциаций и партнерств, а также существует объективная необходимость развивать собственные сервисные решения, услуги и продукты, которые бы соответствовали лучшим мировым практикам работы с клиентами.

Вместе с тем важно заметить, что далеко не все банки и НКФО России так прогрессивно настроены к цифровизации собственных бизнесов: по данным KPMG, 86% из числа банков, входящих в топ-20, имеют собственные программы развития цифровых технологий, об остальных же финансовых структурах информации нет вообще, или по причине ее отсутствия, или по причине закрытости таких сведений для публикаций. При этом даже в топ-20 есть четыре позиции мегабизнесов, которые объективно задают тренд развитию всему банковскому сектору – ПАО «Сбербанк», ПАО «Банк ВТБ», ПАО «Газпромбанк» и недавно (с начала 2019 г.) присоединился ПАО «Россельхозбанк» – участник ведомственной программы «Цифровое сельское хозяйство».

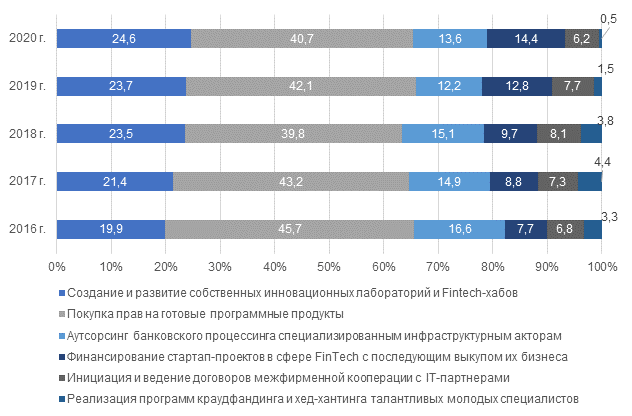

Проведя обзор стратегий цифровых реформ в банковском секторе в целом и анализ корпоративных публикаций банков из числа топ-20, была построена структура вклада экономических и инфраструктурных инструментов финансового сектора в процессы обеспечения государственного экономического суверенитета в цифровой экономике (рис. 2).

Рисунок 2. Структура вклада экономических и инфраструктурных инструментов финансового сектора в процессы обеспечения государственного экономического суверенитета в цифровой экономике

Источник: составлено авторами по данным Годовых корпоративных отчетов ПАО «Сбербанк», ПАО «Банк ВТБ», ПАО «Газпромбанк, ПАО «Россельхозбанк».

Как следует из приведенного рисунка 2, основное место среди инструментов финансового сектора в обеспечении государственного экономического суверенитета в цифровой экономике занимает покупка прав на готовые программные продукты – 42,3%, на втором месте – создание и развитие собственных лабораторий и FinTech-хабов – 22,6%, при этом следует отметить, что такие сложные инструменты, как межфирменная кооперация с IT-компаниями, финансирование стартап-команд с последующим выкупом прав собственности на бизнес, остаются в меньшинстве – 7,2 и 10,7% соответственно (в РФ только у ПАО «Сбербанк», по данным за 2020 г., действует 10 инновационных лабораторий по тематическим направлениям (робототехника, искусственный интеллект, IoT) [60].

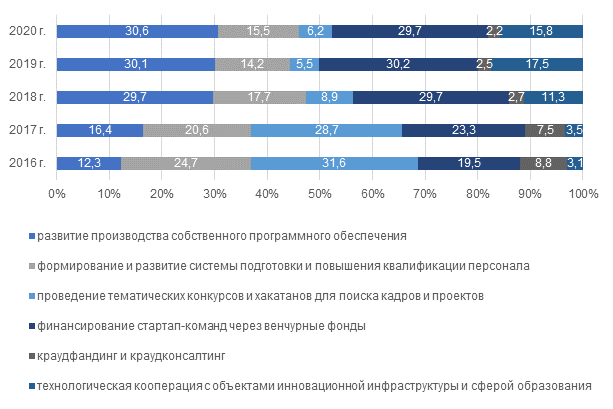

Далее рассмотрим инструментальный состав обеспечения государственного экономического суверенитета в цифровой экономике в сфере телекоммуникаций и IT (рис. 3).

Рисунок 3. Структура вклада экономических и инфраструктурных инструментов сектора IT и телекоммуникаций в процессы обеспечения государственного экономического суверенитета в цифровой экономике

Источник: составлено авторами по данным [61–67].

Как следует из приведенной на рисунке информации, IT-компании делают акцент на развитии производства собственного программного обеспечения – в среднем на данный инфраструктурный инструмент приходится в анализируемом периоде 23,8%, а также финансирование стартап-команд через венчурные фонды – на данный инструмент в среднем приходится 26,5%. Следует заметить, что IT-компании более склонны к автономии: так, значительное внимание уделяется повышению квалификации персонала через собственные механизмы развития профессиональных компетенций и межфирменного трансферта (мобильности кадров) – 18,5%, при этом интерес к межфирменной кооперации с объектами инновационной инфраструктуры и учреждениями образования достаточно низок – 10,2%.

Проведенный в процессе исследования анализ эмпирических данных позволяет определить границы проявления экономического суверенитета в социально-экономической системе государства и направления его укрепления. Ниже представлена характеристика основных направлений укрепления экономического суверенитета государства в цифровой экономике (табл. 3).

Таблица 3

Характеристика основных направлений укрепления экономического суверенитета государства в цифровой экономике

|

Наименование

направления |

Характеристика содержания приоритетных работ,

примеры успешных кейсов

|

|

1. Безопасность

и стабильность

|

Характеристика

содержания приоритетных работ:

– повышение кибербезопасности национального сегмента интернет-сети – Рунета – за счет развития отечественных продуктов антивирусного и антихакерского назначения; – развитие национальных стандартов кибербезопасности и передачи данных для бизнесов, реализующих программы цифровых реформ, особенно для стратегических отраслей, например, энергетика, ж/д и иные виды сообщений, сфера ЖКХ, государственное управление; – проведение программы импортозамещения в части программного оборудования и технологических решений для организации передачи информации и связи на уровне Правительства и муниципальных органов государственного управления; – развитие концепции «умный город» с переводом части бизнес-процессов ЖКХ в автоматизированный режим управления и контроля. Примеры успешных кейсов: в РФ успешно запущен ряд государственных цифровых платформ-маркетплейсов для организации лучшего диалога граждан и бизнеса с властью (Единый и региональный порталы государственных и муниципальных услуг; Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА); Система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ); муниципальный проект создания урбанистической экосистемы «Москва. Умный город-2030» |

|

2. Технологический

потенциал и превосходство

|

Характеристика

содержания приоритетных работ:

– развитие городских инновационных кластеров с выделением 2–3 целевых направлений деятельности; – финансовое и налоговое стимулирование формирования малых инновационных предприятий (лабораторий) на базе крупных бизнесов как в сфере высоких технологий, так и классических отраслей; – популяризация межфирменной кооперации бизнесов и университетской студенческой среды с целью коммерциализации интеллектуального капитала и его качественного роста; – стимулирование высокорентабельных бизнесов к формированию эндаумент-фондов на базе профильных технологических и естественнонаучных университетов страны. Примеры успешных кейсов: в РФ по данным за 2020 г. было зарегистрировано 3026 ед. МИП в составе ВУЗов, при этом активную работу в течение года вели только 34,7%; в 2018 г. был создан «Консорциум опорных вузов Госкорпорации «Росатом»», в 2019 г. Тольяттинским государственным университетом инициировано создание Консорциума «Цифровые университеты» 16 университетов, 6 индустриальных парков и 1 научного партнера |

|

3.

Цифровая культура общества и цифровые компетенции населения

|

Характеристика

содержания приоритетных работ:

– развитие цифровой образовательной инфраструктуры при экспертной поддержке и администрировании контента со стороны цифровых лидеров рынка; – пересмотр образовательных программ в университетах в сторону включения дисциплин, направленных на развитие цифровых компетенций; – развитие инфраструктуры рынка трансферта и лизинга объектов интеллектуальной собственности; – включение университетов в инновационные программы развития государственных программ и государственных высокотехнологичных корпораций; – развитие механизма межфирменной кооперации бизнеса и науки «crowd-projecting» (решение бизнес-кейсов научным сообществом и студентами за денежное вознаграждение). Примеры успешных кейсов: в настоящее время в РФ действуют коворкинговые платформы развития цифровых компетенций населения: «Умная фабрика» от партнеров CELENO, ЕвроМобайл, WoMaster; проект «Вместе» (Яндекс); платформа знаний и развития компетенций «Деловая среда» (Яндекс, Корпорация МСП, АО «Корпорация МСП», ПАО «Сбербанк», Министерство экономического развития РФ); Информационно-образовательная платформа «Бизнес-класс» (АО «Корпорация МСП», ПАО «Сбербанк», ТНК Google) |

Источник: составлено авторами по данным [68–70].

Следует понимать, что реализация указанных мероприятий невозможна без системного и взвешенного управленческого подхода, так как во-первых, их практическое воплощение требует существенных финансовых и административных стимулов как со стороны органов государственного управления, так и менеджмента высокотехнологичного бизнеса; во-вторых, для получения значимого эффекта для национальной экономики в процессе обеспечения и укрепления экономического суверенитета государства в цифровой экономике необходима постоянная работа с контентом и его потребителями – гражданами страны. Поэтому только при гибком и творческом подходе к выбору экономических и инфраструктурных инструментов политические лидеры России могут рассчитывать на действительно эффективное обеспечение государственного экономического суверенитета в цифровой экономике с учетом лучших мировых практик.

Заключение

По итогам научного исследования отметим, что экономические и инфраструктурные инструменты обеспечения государственного экономического суверенитета в цифровой экономике в России и должны быть не просто включением в государственную линейную программу, но гибким и проактивным конструктом, который учитывает интересы как политических акторов страны, так и представителей бизнесов-драйверов цифровых реформ, а также института инновационной инфраструктуры. В настоящее время в научной среде отсутствует единое понимание государственного экономического суверенитета в цифровой экономике. Так, в зарубежной практике экономический суверенитет в цифровой экономике представлен как идеальная бизнес-модель с отсутствием информационной асимметричности, что позволяет публичным и частным акторам реализовывать интересы максимально полно и без негативного влияния факторов политического веса государственной вертикали власти, милитаристского влияния, в российской практике, в отличие от мировых трендов, развитие государственного экономического суверенитета в цифровой экономике носит явно выраженный административный характер его формирования.

В настоящее время государству целесообразно сконцентрировать свои усилия и ресурсы на следующих приоритетных направлениях укрепления и развития экономического суверенитета в цифровой экономике: 1) обеспечить безопасность функционирования национального рынка, его защиту от возможных интервенций со стороны внешних сил (в цифровой экономике – это, прежде всего, кибератаки); 2) дальнейшее формирование и развитие национальных инновационных кластеров и зон в реальном секторе экономики, а также всемерное поощрение инновационного малого и среднего предпринимательства для выведения национальной экономики на новый уровень развития; 3) систематическое и комплексное развитие навыков безопасного поведения населения при работе с цифровыми технологиями, а также создание доступной сети программ и курсов приобретения цифровых компетенций.

References:

Abdrakhmanova G.I., Gokhberg L.M., Kevesh M.A. i dr. (2017). Indikatory tsifrovoy ekonomiki: 2017 [Digital Economy Indicators: 2017] M.: NIU VShE. (in Russian).

Abdrakhmanova G.I., Vishnevskiy K.O., Gokhberg L.M. i dr. (2018). Indikatory tsifrovoy ekonomiki: 2018 [Digital Economy Indicators: 2018] M.: NIU VShE. (in Russian).

Abdrakhmanova G.I., Vishnevskiy K.O., Gokhberg L.M. i dr. (2019). Indikatory tsifrovoy ekonomiki: 2019 [Digital Economy Indicators: 2019] M.: NIU VShE. (in Russian).

Abdrakhmanova G.I., Vishnevskiy K.O., Gokhberg L.M. i dr. (2020). Indikatory tsifrovoy ekonomiki: 2020 [Digital Economy Indicators: 2020] M.: NIU VShE. (in Russian).

Bubnova N.I. (2019). Novaya Strategiya natsionalnoy bezopasnosti administratsii D. Trampa [Trump administration’s new national security strategy]. Rossiya i sovremennyy mir. (1(102)). 48-71. (in Russian). doi: 10.31249/rsm/2019.01.04 .

Cortada J.W. (2000). 21st Century Business: Managing and Working in the New Digital Economy Prentice-Hall International.

Coyle D. (1999). The Weightless World: Strategies for Managing the Digital Economy Cambridge, MA: MIT Press.

Dyachenko O.V. (2019). Definitsiya kategorii «tsifrovaya ekonomika» v zarubezhnoy i otechestvennoy ekonomicheskoy nauke [Categorical definition of digital economy in foreign and russian economic theory]. The Economic Revival of Russia. (1(59)). 86-98. (in Russian).

Dzhan L., Chen S. (2019). Tsifrovaya ekonomika Kitaya: vozmozhnosti i riski [China’s digital economy: opportunities and risks]. International Organisations Research Journal: education, science, new economy. 14 (2). 275-303. (in Russian). doi: 10.17323/1996-7845- 2019-02-11.

Gokhberg L.M., Ditkovskiy K.A. i dr. (2019). Indikatory innovatsionnoy deyatelnosti: 2019 [Indicators of innovation activity: 2019] M.: NIU VShE. (in Russian).

Gokhberg L.M., Ditkovskiy K.A., Evnevich E.I. i dr. (2020). Indikatory innovatsionnoy deyatelnosti: 2020 [Indicators of innovation activity: 2020] M.: NIU VShE. (in Russian).

Gokhberg L.M., Ditkovskiy K.A., Evnevich E.I. i dr. (2020). Indikatory tsifrovoy ekonomiki: 2020 [Digital Economy Indicators: 2020] M.: NIU VShE. (in Russian).

Gorodnikova N.V., Gokhberg L.M., Ditkovskiy K.A. i dr. (2018). Indikatory innovatsionnoy deyatelnosti: 2018 [Indicators of innovation activity: 2018] M.: NIU VShE. (in Russian).

Hinsley F.H. (1986). Sovereignty Cambridge, MA: Cambridge University Press.

Holroyd C., Coates K.S. (2015). The Global Digital Economy: A Comparative Policy Analysis NY: Cambria Press.

Huws U. (2014). Labor in the Global Digital Economy: The Cybertariat Comes of Age New York: Monthly Review Press.

Kelly K. (1998). New Rules for the New Economy: 10 radical strategies for a connected world New York: Viking.

Kilmetova R.R. (2018). Politiko-pravovye ucheniya Nikkolo Makiavelli [Political and legal doctrines of Niccolo Machiavelli]. Pravovoe gosudarstvo: teoriya i praktika. (4(54)). 69-72. (in Russian).

Kupchishina E.V. (2018). Evolyutsiya kontseptsiy tsifrovoy ekonomiki kak fenomena neoekonomiki [Digital economy as neo-economy phenomenon: evolution of concepts]. Public administration. Electronic Bulletin. (68). 426-444. (in Russian).

Masuda Y. (1980). The International Society as Post-Industrial Society Washington, DC : World Future Society.

McLuhan M. (1962). The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man Toronto: University of Toronto Press.

Mityuryova D.S. (2015). Zhan Boden i Tomas Gobbs: v poiskakh idealnogo gosudarya [Jean Bodin and Thomas Hobbes: in search of the perfect sovereign]. Bulletin of Kemerovo State University. (3-2(63)). 37-40. (in Russian).

Perritt J. (1998). The Internet as a Threat to Sovereignty? Thoughts on the Internet's Role in Strengthening National and Global Governance Indiana Journal of Global Legal Studies. 5 (2). 423-442.

Ravochkin N.N. (2018). Analiz znacheniya filosofskikh idey v stanovlenii politicheskikh i pravovyh institutov v industrialnom obshchestve [Analysis of the importance of philosophical ideas in the formation of political and legal institutions in the industrial society]. Teologiya. Filosofiya. Pravo. (3(7)). 53-66. (in Russian).

Sapir Zh. (2020). Osnovy ekonomicheskogo suvereniteta i vopros o formakh ego realizatsii [Basic principles of economic sovereignty and the questionof the forms of its exercise]. Problems of forecasting. (2(179)). 3-12. (in Russian).

Schiller D. (1999). Digital Capitalism: Networking the Global Market System Cambridge, MA: MIT Press.

Schmidt E., Cohen J. (2013). The New Digital Age: Reshaping the Future of People, Nations and Business New York: Alfred A. Knopf.

Tapscott D. (1997). The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence New York: McGraw-Hill.

Urumov T.R., Rakov I.D. (2017). Praktika gosudarstvennogo investirovaniya v infrastrukturu na primere SShA i Kanady [Government investments in infrastructure in the USA and Canada]. International Journal of Applied and Fundamental Research. (12-2). 347-351. (in Russian).

Weber R., Burri M. (2012). Classification of Services in the Digital Economy Berlin, Heidelberg: Springer.

Страница обновлена: 10.07.2025 в 14:07:27

Russia

Russia