Improving the management of the educational process and interaction with external partners based on modern digital solutions

Repnikov N.I.1![]() , Bogomolova I.P.1

, Bogomolova I.P.1![]() , Vasilenko I.N.1

, Vasilenko I.N.1![]()

1 Воронежский государственный университет инженерных технологий

Download PDF | Downloads: 1

Journal paper

Leadership and Management (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 12, Number 4 (April 2025)

Abstract:

Today, digital systems and technologies are actively transforming the economy and social processes. In particular, various digital innovations are widely used in the field of education, which are aimed at improving the quality and accessibility of education, developing the professional competencies not only of students but also of academic staff, improving organizational and management processes within universities, and increasing the effectiveness of cooperation with external partners (business, government, and public organizations).

The article provides a justification of the prospective importance of digital solutions for the development of socio-economic processes and the educational sphere. The peculiarities of applying digital platforms in the educational sphere are studied. The main modules of digital platforms in the field of education and the elements of the digital educational platform have been clarified. The analysis of the most widespread and effective digital platforms of online learning is carried out. The main tools of paid digital platforms for the creation of training courses are highlighted. The list of the most relevant models of interaction of universities with external partners (business community) is determined. The main business processes of interaction of universities with partner organizations, which are most often implemented on the basis of digital platforms, are analyzed. Conclusions on the formation and practical implementation of the digital platform of university technological entrepreneurship (startup industry) are drawn.

Keywords: digital system and technology, organization and management, education, digital platform, educational process, partnership, business community, economics, quality and efficiency, university technological entrepreneurship, competency, prospect

JEL-classification: I21, I23, I25, I26, I28

Введение. В последние несколько десятков лет в вузовском секторе образования произошли значительные изменения, вследствие которых высшие учебные заведения являются не только учреждениями, обеспечивающими подготовку высококвалифицированных специалистов, способных принимать управленческие решения в сложных условиях неопределенности экономики, но и выступают центрами создания инновационных знаний, предлагающими внешним партнерам эффективные проекты. Наличие в вузе современного оборудования, инновационных лабораторий, квалифицированных научных работников, а также цифровых технологий и инструментов является важнейшим фактором организации эффективных бизнес-процессов и построения качественной модели взаимовыгодного сотрудничества с внешними партнерами (бизнес-сообществом). Таким образом, сегодня процессы цифровизации переводят образовательный сектор на качественно иной уровень функционирования и развития, что требует переосмысления применяемых методов и подходов в профильном сегменте управления.

Исследование показало, что вопросам цифровизации сферы образования посвящены труды многих отечественных ученых. В частности, значимых результатов в данном научном сегменте достигли следующие исследователи: Блинов В. И., Батрова О. Ф., Есенина Е. Ю., Факторович А. А. [1], Бурняшов Б. А. [2], Гаранин М. А., Иващева К. А. [3], Дугарова Д. Ц., Клименко Т. К., Ойдопова А. М., Лысикова Т. С. [4], Жуковская И. Е. [5], Збарский А. М., Гаранин М. А., Суляева О. А. [6], Золин И. Е. [7], Круглов Д. В., Ляшенко В. Е. [9], Кузьмина К. А. [10], Лясников Н. В., Макафи Э., Бриньолфсон Э. [11], Максименко А. Ю. [13], Плотникова Е. В., Ефремова М. О., Заборовская О. В. [18], Степнов И. М., Ковальчук Ю. А. [23]. Данная проблематика также раскрывается и в работах зарубежных авторов, в том числе таких как Kohler J. [29], Leydesdorff L., Etzkowitz H., Kushnir D. [30].

Цель работы – определить и обосновать перспективные направления применения современных цифровых решений в учебно-образовательном процессе, научно-исследовательской деятельности, внутренних бизнес-процессах вуза, организации взаимовыгодного и продуктивного сотрудничества с внешними партнерами, построении экосистемы университетского технологического предпринимательства. Задачи: провести обоснование перспективной значимости использования цифровых решений для развития социально-экономических процессов и образовательной сферы, в частности; изучить особенности использования цифровых платформ в сфере образования; рассмотреть и уточнить основные модули цифровых платформ в сфере образования и элементы цифровой образовательной платформы; провести анализ наиболее распространенных и действенных цифровых платформ онлайн-обучения; выделить основные инструменты платных цифровых платформ по созданию обучающих курсов; определить перечень наиболее актуальных моделей взаимодействия вузов с внешними партнерами; проанализировать основные бизнес-процессы взаимодействия вузов с партнерскими организациями, которые наиболее часто реализуются на базе цифровых платформ; изучить и сделать выводы по формированию и реализации на практике цифровой платформы университетского технологического предпринимательства.

Материалы и методы исследования. В ходе проведенного исследования были использованы научные труды как отечественных, так и зарубежных ученых. В частности, среди периодических рецензируемых изданий стоит отметить: Высшее образование в России; Современные проблемы науки и образования; Открытое образование; Вопросы инновационной экономики; Информационные технологии в образовании; Современные наукоемкие технологии; Logos et Praxis. Также были использованы данные справочно-правовой системы «КонсультантПлюс», информация Аналитического центра «Эксперт», материалы делового журнала для бизнеса в сфере Телеком-ИТ - Медиа «ИКС-Журнал», официального сайта корпорации «Галактика» и сайта «Университета НТИ 2035». Нашли применение следующие нормативные документы: Национальный проект «Экономика данных», Стратегия развития информационного общества в РФ на 2017-2030 годы. Учитывались результаты зарубежных авторов: Макафи Э., Бриньолфсон Э. [12], Kohler J. [29], Leydesdorff L., Etzkowitz H., Kushnir D. [30]. Кроме того, использовалась информация из открытых источников сети Internet. Среди научных подходов нашли применение: логический, процессный, системный, структурный и функциональный. Также были использованы следующие научные методы: анализ, синтез, аналогия, индукция, рефлексия, обобщение, научное объяснение, конкретизация, описание, сравнение, ретроспективный.

Результаты и их обсуждение. В настоящее время система государственного регулирующего управления в сфере высшего образования основывается на многих нормативно-правовых документах и регламентах, одним из базисных является «Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года» [19]. Данный нормативный акт определяет в качестве стратегического ориентира для сферы образования совершенствование форм и методов предоставления образовательных услуг, повышение их качества и результативности (прикладной и научной значимости), а также формирование действенных моделей взаимовыгодного сотрудничества вузов с действующими работодателями и потенциальными бизнес-партнерами. В данном аспекте важным является соблюдение баланса интересов всех участников образовательного процесса, работодателей и потенциальных партнеров. Все это должно основываться на четком соответствии и согласовании требований рынка труда с уровнем квалификации специалистов, базирующихся на действующих профессиональных стандартах, где представлено четкое описание уровня квалификации потенциального работника по соответствующему виду профессиональной деятельности. В этой связи ключевую роль приобретает вопрос формирования эффективных моделей взаимодействия вуза с представителями реального сектора экономики. Одной из существенных проблем, с которой сталкиваются обе стороны, является отсутствие у организаций, особенно у представителей малого и среднего бизнеса, четкого понимания механизма поиска научно-образовательных учреждений, как полноценных партнеров, для организации эффективного сотрудничества в области разработки бизнес-планов, инвестиционных программ, IT-проектов, маркетинговых стратегий, консультаций, проведения экспериментов и т.д. С другой стороны, многие вузы, особенно небольшие, сталкиваются с проблемой привлечения бизнес-партнеров для коммерциализации потенциала своих научно-исследовательских и инновационных возможностей. При этом, как показывает мировая практика, использование цифровых решений, а именно цифровых сервисов/технологий, в частности, цифровых платформ, открывает ряд перспективных возможностей и форматов организации сотрудничества как для внешних партнеров, так и для вузов в аспекте повышения качества и эффективности взаимодействия всех участников данного процесса [1, 3, 5, 8, 13, 22].

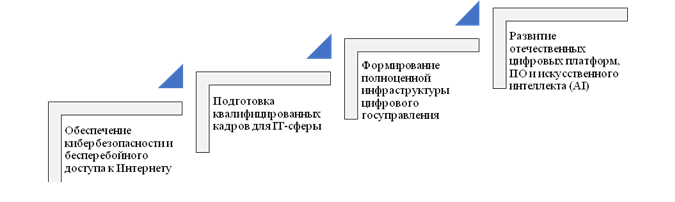

Сегодня процессы цифровизации интенсивно развиваются повсеместно в общемировом масштабе. Цифровая трансформация затрагивает все сферы и области социально-экономических процессов, а также видов профессиональной деятельности. В нашей стране одной из стратегических установок долгосрочного и конкурентного развития является разработка и эффективное применение цифровых решений во всех сферах национальной экономики [9]. В частности, в настоящее время активно реализуется «Стратегия развития информационного общества в РФ на 2017-2030 годы» [24]. Ключевой установкой последней является достижение высоких социальных норм и стандартов на основе применения передовых информационно-коммуникационных технологий и цифровых решений. Также важной инициативой, реализуемой на государственном уровне, является национальный проект «Экономика данных» [14], который вступил в фазу реализации с начала 2025 г., заменив нацпроект «Цифровая экономика». Ключевой целевой составляющей данного проекта является обеспечение устойчивого социально-экономического развития страны, а также повышение уровня и качества жизни граждан. Данный нацпроект будет реализовываться до 2030 г., и в данный период должен будет решен комплекс ключевых задач, представленных на рисунке 1.

Рисунок 1. Ключевые задачи нацпроекта «Экономика данных»

Источник: составлено на основе данных [14]

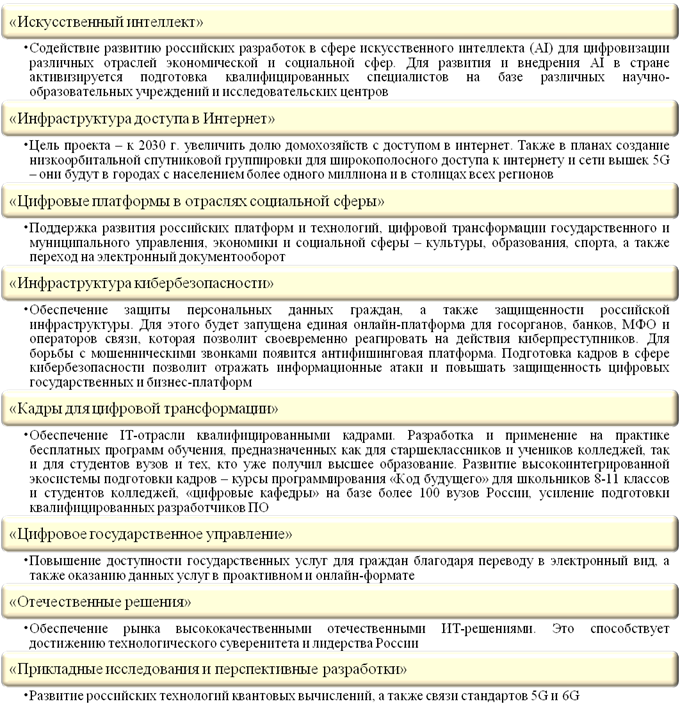

В действующую структуру нацпроекта «Экономика данных» входят следующие федеральные проекты, приведенные на рисунке 2.

Рисунок 2. Структура нацпроекта «Экономика данных»

Источник: составлено на основе данных [14]

Стоит подчеркнуть, что плановый объем финансирования данных инициатив составит более 457,8 млрд р. на период 2025-2027 гг.

Таким образом, состав нацпроекта доказывает важность и перспективность в его эффективной реализации современных российских вузов. Кроме того, особый интерес для сферы отечественного образования представляет именно федеральный проект «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы», который показывает высокую значимость использования цифровых решений для развития экономики и отдельных социально-экономических процессов [14].

На текущий момент наиболее актуальными цифровыми разработками являются: Большие данные (Big Data) [1], Интернет вещей (IoT) [2], роботизация и автоматизация, Искусственный интеллект (AI), Блокчейн [3]. Современные цифровые разработки/сервисы/платформы дают возможность не только оперативно и качественно решать отдельные задачи, но и выступать в качестве интегрирующего звена, направленного на организацию высокопродуктивного взаимодействия всех участников и заинтересованных сторон. Все это позволяет не только эффективно решать масштабные задачи, но и достигать реального синергетического эффекта [2, 4, 7].

В условиях реальной экономики цифровой сервис формирует конкурентную среду, ориентирует на повышение профессиональных навыков, цифровой грамотности и профильной квалификации специалистов. В аспекте последнего высокую актуализацию получило такое явление, как цифровой вуз – университет высокого уровня цифровой зрелости [4]. Сегодня имеется много рейтингов по оценке уровня развития вузов, но их основная часть в качестве ключевых критериев выделяют: качество образования; востребованность выпускников на рынке труда; уровень профессионализма профессорско-преподавательского состава; уровень оснащенности и развитости научно-исследовательской деятельности. Одним из действенных инструментов достижения последних являются именно современные цифровые платформы. Тем не менее, мировой опыт и отечественные исследования показывают, что применение цифровых решений в образовательной сфере является необходимым, но не достаточным для комплексного развития вуза. В данном аспекте требуется качественная организация и управление в рамках выстраивания действенных моделей сотрудничества вузов с представителями реального сектора экономики на основе цифровых платформ. В данном аспекте последние являются совершенно уникальным инструментом для организации научно-исследовательского и учебного процессов, что доказывается многочисленными работами отечественных и зарубежных ученых [1, 3, 5, 6, 8, 10, 13, 21, 23, 29, 30].

Относительно перспектив и важности применения цифровых платформ в сфере образования важную позицию представила Н. Яныкина [5], которая, в частности, констатировала: «Цифровая платформа «Университета 2035» позволяет объединить участников экосистемы и оптимизировать их взаимодействие через внедрение технологий искусственного интеллекта в образование и создание новых продуктов» [15]. В данном аспекте стоит отметить, что совсем недавно Роспатент открыл цифровую платформу, позволяющую российским ученым-исследователям и обучающимся в вузах знакомиться с новыми мировыми открытиями в различных областях и сферах знаний. Процесс поиска научных данных осуществляется на основе применения патентных классификаторов и элементов искусственного интеллекта (AI). Таким образом, данная платформа имеет высокую адаптивность и утилитарность в рамках организации процесса коммуникаций, продвижения и сопровождения исследовательских результатов, что позволяет выполнять оперативный поиск любой информации в различных областях и сферах интеллектуальной собственности [16, 18].

В общем понимании прикладной сущности цифровой платформы можно отметить, что последняя является средством объединения многофункционального взаимодействия и организации обмена данными между сферой управления, производства, гражданами, товарами/услугами, финансами в рамках единого информационного пространства. В зависимости от условий, характера и специфики применения цифровые платформы разделяются на операционные, инновационные, агрегированные, социальные, интегрированные, инвестиционные, мобилизационные, обучающие. Если классифицировать цифровые платформы с позиции масштаба, то следует выделить: глобальные, региональные, национальные [4, 9, 22]. Цифровые платформы имеют свои особенности относительно эффективности и целесообразности их применения в той или иной сфере деятельности. На рисунке 3 приведены особенности их использования применительно именно к сфере образования.

Рисунок 3. Особенности использования цифровых платформ в сфере образования

Источник: составлено на основе данных [9, 13, 23]

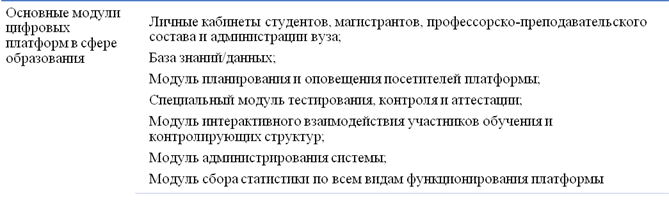

Цифровые платформы, применяющиеся в рамках образовательного процесса, способствуют повышению доступности к разнообразному материалу, который имеет весьма презентабельный вид (видео-, аудио-лекции, презентации, кейсы, анимации и т.д.). Кроме того, анализ показал, что на текущий момент большинство цифровых платформ, используемых в сфере образования, имеют модульную структуру. Основные из последних приведены в содержании рисунка 4.

Рисунок 4. Основные модули цифровых платформ в сфере образования

Источник: составлено на основе данных [5, 25]

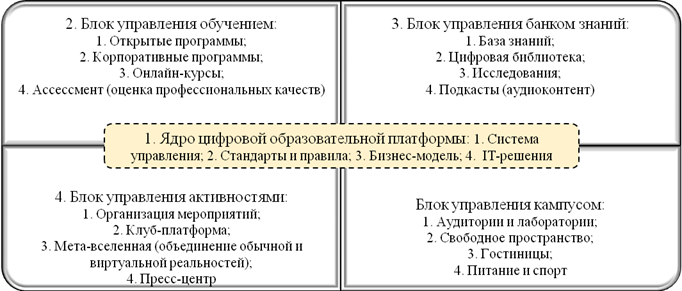

Содержательная часть цифровых платформ весьма разнообразна и зависит от специфики образовательных услуг, целевой аудитории и т.д. В общем виде структура цифровой платформы, используемая в образовательной сфере, показана на рисунке 5.

Рисунок 5. Элементы цифровой образовательной платформы

Источник: составлено на основе данных [4, 9, 26]

Рассмотрим отмеченные элементы более детально.

1. Ядро цифровой образовательной платформы выполняет основную функцию – это управление. Оно включает множество стандартов, правил, принципов, методов и подходов к организации полноценного взаимодействия между всеми участниками (обучающиеся, преподаватели, методисты, тьютеры, исследователи, психолог и др.). Функционирование ядра основывается на элементах искусственного интеллекта, оно имеет высокие адаптивные свойства, трансформируется и изменяется в рамках реализации IT-решений, на базе которых платформы и реализуют свой основной функционал.

2. Блок управления обучением включает образовательные программы, ассесмент (система оценки квалификации обучающихся), корпоративные правила и стандарты. Последний является источником новых данных, которые представляют интерес не только для образовательного учреждения, но и для внешних партнеров.

3. Блок управления банком знаний (цифровая библиотека) – позволяет осуществлять сбор, обработку, аккумулирование и хранение данных знаний по всем предметным областям реализуемых образовательных программ, онлайн-курсов и корпоративных программ обучения.

4. Блок управления активностями – организует полноценное взаимодействие и сотрудничество всех участников платформы: динамическое расписание, рейтинг обучающихся, управление встречами и их проведение, ресурсное обеспечение. Клуб-платформа организует сообщество пользователей, а также управление общими группами и чатами. Пресс-центр организует взаимодействие платформы с внешней средой и создание желаемого образа [11].

5. Блок управления кампусом – это система управления пользовательской инфраструктурой. Несмотря на высокий уровень цифровизации образовательной платформы, часть активностей может проходить в очном формате. Для этого требуется современный кампус, а также система управления им [13, 28].

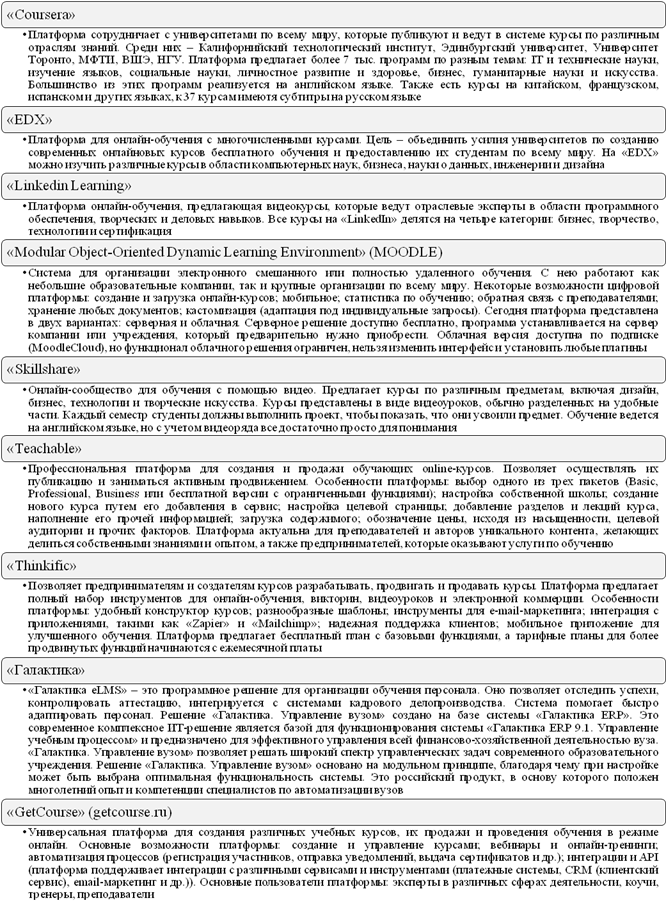

Далее рассмотрим наиболее известные цифровые платформы онлайн-обучения, которые доказали свою эффективность и утилитарную доступность (рисунок 6).

Рисунок 6. Характеристика цифровых платформ онлайн-обучения

Источник: составлено на основе данных [5, 9, 10, 27]

Кроме отмеченных цифровых платформ имеется еще большое количество подобных для организации онлайн-обучения и его оценки, в частности, стоит отметить, например, «Mooc», «Udacity», «Docebo». Данные платформы не только предоставляют весьма разнообразные по функционалу и специфике онлайн-курсы, но постоянно совершенствуются на основе элементов искусственного интеллекта и современных технологий обучения/преподавания, которые были апробированы и доказали свою эффективность на базе мировых научных школ/университетов [16].

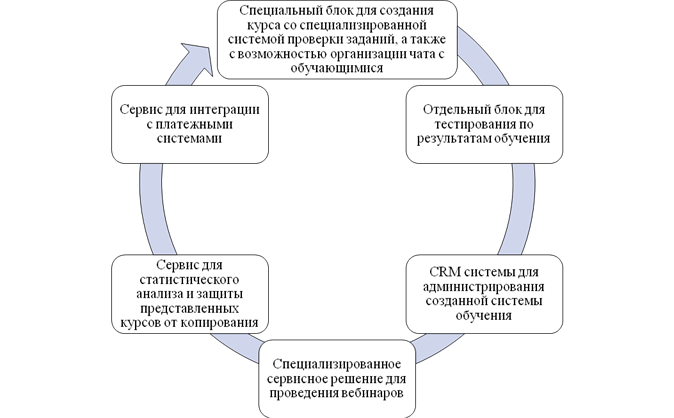

Практика показывает, что сервисы большинства платных цифровых платформ позволяют создать обучающие курсы на основе применения конкретных инструментов, основные из них представлены на рисунке 7.

Рисунок 7. Базовые инструменты платных цифровых платформ по созданию обучающих курсов

Источник: составлено авторами

Стоит отметить, что на текущий момент более пятидесяти отечественных ведущих вузов нашей страны (Российская академия народного хозяйства при Президенте РФ, Финансовый университет при Правительстве РФ, Высшая школа экономики, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Балтийский Федеральный университет имени Иммануила Канта, Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского и др.) эффективно используют цифровую платформу «Галактика», которая имеет множество вариаций, в частности, для управления учебным процессов и организацией деятельности вуза. Платформа позволяет вузам оптимизировать множество операций и процессов, обеспечить перманентный контроль по различным параметрам. Система позволяет осуществлять управление учебной и научной деятельностью (приемная компания; состав обучающихся; учебные планы, учебная нагрузка, расписание занятий; рейтингование и успеваемость обучающихся; документирование и документооборот, контроль, оценка и управление научно-исследовательской деятельностью студентов, магистрантов, аспирантов и профессорско-преподавательских кадров и т.п.). Кроме того, платформенные решения позволяют эффективно вести кадровый, финансовый и оперативный учет, а также реализовывать действенное управление имущественным комплексом [17, 20].

Можно совершенно однозначно констатировать, что система «Галактика» на текущий момент является весьма эффективным инструментом оптимизации всей деятельности вузов, а также выстраивания качественных моделей сотрудничества с внешними партнерами за счет транспарентности процессов, оперативности и достоверности получения информации, повышения качества документооборота и делопроизводства; принятия грамотных и взвешенных управленческих решений.

Таким образом, современные цифровые платформы имеют высокий функционал в плане обеспечения и сопровождения процессов организации и контроля обучения, реализации управления внутренними бизнес-процессами, проведения учета, анализа и аудита. Кроме того, весьма важным аспектом является то, что данные платформы индивидуализируют образовательную траекторию, что на современном этапе развития экономики и общества является весомым критерием конкурентоспособности на рынке образовательных услуг и весьма востребованным функционалом.

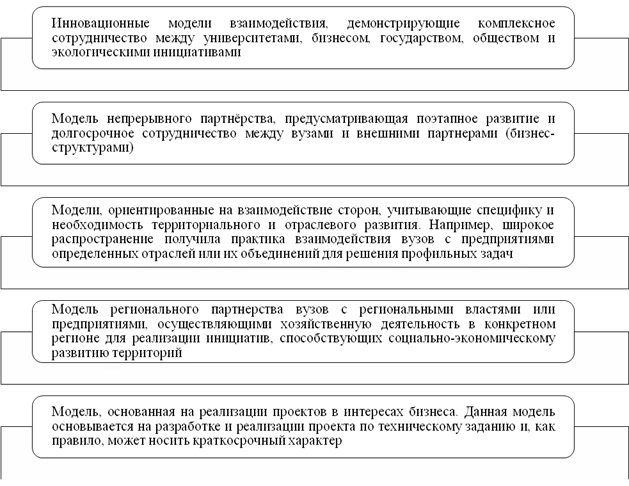

Для того, чтобы современный вуз успешно и устойчиво развивался, сегодня требуется совершенствовать не только научно-образовательный процесс, но и модели взаимодействия с представителями реального сектора экономики. Так, согласно мнению отдельных ученых [3, 4, 5, 8, 9], модели взаимодействия вузов с внешними партнерами (бизнес-сообществом) могут быть разных форматов, ключевые из последних, проиллюстрированы на рисунке 8.

Рисунок 8. Ключевые модели взаимодействия вузов с внешними партнерами (бизнес-сообществом)

Источник: составлено на основе данных [3, 4, 5, 8, 9]

Отмеченные модели ориентированы на выстраивание партнерского долгосрочного сотрудничества между вузом, с одной стороны, и бизнес-сообществом, а также органами власти, с другой, но, как показывает практика, данное взаимодействие переходит на качественно иной уровень реализации с использованием цифровых сервисов.

Цифровая платформа, на наш взгляд, является эффективным инструментом, который позволит интегрировать бизнес-процессы вузов с внешними партнерами, расширяя границы сотрудничества, в том числе активное включение в них субъектов малого и среднего бизнеса, органов власти и других заинтересованных сторон. Цифровые платформы позволяют привлекать участников в бизнес инициативы независимо от географического положения, размеров вуза или предприятия, сложности поставленных задач. Также она позволяет организовать единое пространство для координации проектов, обмена информацией и совместной работы с партнерами, включая компании, исследовательские центры и общественные организации. Внешние партнеры могут выбрать услугу на платформе или ознакомиться с базой вузов – участников платформы. Высшие учебные заведения могут предоставлять доступ к передовым технологиям и компетенциям, а предпринимательские структуры – возможность инвестировать в долгосрочные проекты с фиксированной доходностью. В дополнение используется метод компактификации информационного взаимодействия, заключающийся в упрощении обмена электронными документами между участниками [26, 28].

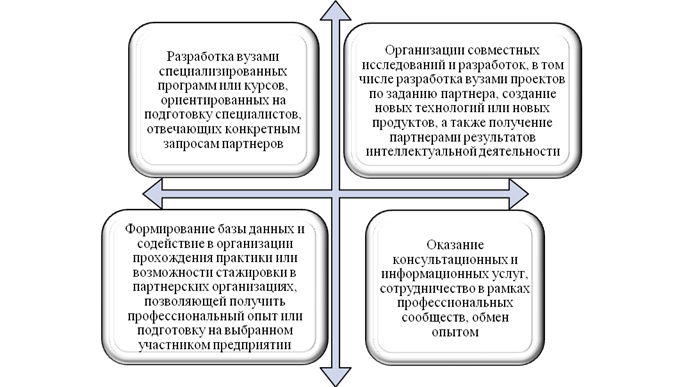

На рисунке 9 приведены основные бизнес-процессы взаимодействия вузов с партнерскими организациями (бизнес-сообществами), которые наиболее часто и активно реализуются на базе цифровых платформ.

Сервисы могут уточняться и дополняться в зависимости от стратегических ориентиров взаимодействующих сторон. Платформенный подход к взаимодействию способствует укреплению связей между вузами и внешними партнерами, ускоряет внедрение инноваций и повышает качество бизнес-процессов. При этом моделирование и визуализацию бизнес-процессов работы платформы весьма целесообразно проводить с помощью нотации «BPMN» [6], как стандарта, позволяющего создать понятный язык для описания бизнес-процессов. Далее цифровая платформа позволит внешним партнерам передать выполнение заданий компании-провайдеру, которая предлагает широкий спектр услуг, зарегистрированных на платформе участников.

Сегодня одним из ключевых трендов в сфере современного как отечественного, так и зарубежного образования является формирование цифровой платформы университетского технологического предпринимательства (стартап-индустрия).

Рисунок 9. Основные бизнес-процессы взаимодействия между вузами и внешними партнерами, реализуемые на базе цифровых платформ

Источник: составлено на основе данных [3, 4, 5, 8, 9]

В виду того, что в настоящее время кратно возросла потребность в решении критически важных проблем в экономике и социальной сфере, технологические предприниматели приобретают особую значимость. В данном случае большое значение имеет масштаб и массовость. Для активизации подобных инициатив государство сегодня начало реализовывать федеральный проект – «Платформа университетского технологического предпринимательства». Ключевым блоком последнего является именно поддержка и реализация студенческих стартапов. Важным является привлечение обучающихся в сферу университетского технологического предпринимательства путем становления и развития предпринимательских компетенций через бизнес-акселерационные программы. Сегодня более 300 российских университетов активно вовлечены и реализуют различные инициативы в области технологического предпринимательства. Здесь одним из важнейших аспектов является построение комплексной экосистемы поддержки и развития компетенций в сфере технологического предпринимательства, а также инфраструктуры и поддержки со стороны инициативных сторон (вузы, регионы, профильные министерства и ведомства, частные инвесторы). В данном аспекте современным вузам предстоит комплексно встраиваться в экосистему технологического предпринимательства через развитие соответствующего функционала, что требует развития полноценной методологической базы к оценке их роли в становлении университетского технологического предпринимательства.

На наш взгляд, активность вузов в экосистеме российского технологического предпринимательства необходимо наращивать и развивать, что должно непосредственно отражаться в системе профильного рейтингования. При этом, важным остается именно поощрение предпринимательского образования в университетах и различных бизнес-инициатив у студенческой молодежи в рамках стартап-студий. Стоит отметить, что данные инициативы доказали свою эффективность и действенность в рамках зарубежного опыта. Сегодня современные университеты перестают быть исключительно академическими институтами, а трансформируются в многопрофильные центры генерирования новаторских идей, разработки инновационных проектов и подготовки профильных кадров бизнес-инженерии.

Российские университеты сегодня имеют достаточный потенциал для формирования центров предпринимательских компетенций. В данном случае только знаний недостаточно, бизнес-инициатива должна находится в экосистеме, которая позволит предоставить весь функционал практической реализации предпринимательской активности, а в качестве примера последнего стоит привести профессиональное наставничество. Формирование бизнес-среды в современных университетах позволяет совершенствовать основы предпринимательских подходов – поиск выхода в проблемных ситуациях, что является базой научного становления предпринимательства. В данном аспекте необходимо сконцентрировать внимание не только на предпринимательских компетенциях внутри вуза, но и сфокусироваться на привлечении внимания и поддержке бизнес-сообщества реального сектора экономики.

Таким образом, сегодня ключевым приоритетом российской высшей школы становится не интеграция в мировое образовательное и научно-исследовательское пространство, а инициирование внутри вузов активностей, которые напрямую будут задействованы в развитии экономики нашей страны.

Заключение

Исследования показали, что сегодня во всем мире цифровые системы и процесс цифровизации активно развиваются и имеют исключительное значения для обеспечения инновационного преобразования различных отраслей и сфер деятельности. Данная тенденция присуща и сфере образования. Сегодня вузы все активнее применяют цифровые решения для совершенствования учебного процесса, активизации и популяризации научно-исследовательской деятельности, оптимизации внутренних бизнес-процессов, выстраивания продуктивных связей с внешними партнерами и развития экосистемы университетского технологического предпринимательства. Одной из важнейших форм проявления цифровизации являются цифровые платформы. Последние позволяют качественно трансформировать и развить наиболее востребованные для экономики компетенции не только среди обучающихся, но и среди профессорско-преподавательского состава. Кроме того, цифровые платформы позволяют применять и развивать передовые сервисы, необходимые для эффективного управления деятельностью вуза и последовательного его развития в условиях высокой конкуренции, изменчивости запросов работодателей и нестабильности рыночной конъюнктуры. В ходе исследования было установлено, что применение цифровых платформ открывает ряд перспективных возможностей для образовательного учреждения, в частности: усиление процесса интеграции вуза с внешними партнерами, в том числе субъектами малого и среднего бизнеса, способствуя более продуктивному взаимодействию (эффективность, гибкость, устойчивость, последовательность); удовлетворение потребностей партнерских организаций в повышении кадрового, научного и инновационного потенциала на качественно новом уровне, а также в реализации технических заданий, адаптированных под потребности конкретной организации; формирование механизма для выявления перспективных направлений, контроля и оценки взаимовыгодного сотрудничества с внешними партнерами в области науки, образования и инноваций; повышение адаптивности и качества предоставления образовательных услуг; наиболее полное раскрытие научно-исследовательского потенциала; повышение возможностей для привлечения инвестиционного капитала по линии стартап-проектов в рамках освоения и развития предпринимательских компетенциях внутри вуза. Таким образом, современные университеты, выполняя функции центров образования, науки и инноваций, сегодня должны более активно расширять взаимовыгодное сотрудничество с представителями реального сектора экономики, государственными структурами и другими представителями бизнес-сообщества, а использование цифровых платформ позволит у совершенствовать процессы коммуникаций, управления проектами, обмена информацией. Это будет выражаться в снижении прямых и косвенных затраты и напрямую влиять на общую эффективность взаимодействия всех участников экосистемы в рамках достижения положительного формата синергии. Все это приведет не только к качественно иной модели управления деятельностью вуза и повышению его позиций в отечественных и международных рейтингах, но и дает возможность более активно формировать компетенции, которые сегодня наиболее востребованы для национальной экономики.

[1] Структурированные или неструктурированные массивы данных большого объема. Их обрабатывают при помощи специальных автоматизированных инструментов, чтобы использовать для статистики, анализа, прогнозов и принятия решений.

[2] Концепция, в которой физические предметы повседневной жизни соединены в сеть при помощи интернета и обмениваются данными между собой без необходимости прямого взаимодействия с человеком. Эти объекты – это умные устройства, которые могут собирать и передавать информацию, а также автоматически выполнять системные задачи.

[3] Децентрализованная система хранения и передачи информации, при которой данные шифруются и объединяются в блоки, а затем сохраняются на компьютерах множества пользователей сети. Вся информация в этой системе хранится в виде цепочки блоков, что делает подделку или изменение данных практически невозможным.

[4] Образовательное учреждение, где эффективно используется цифровое оборудование, программное обеспечение, инновационные технологические решения, высококвалифицированные специалисты и т.д., помогающие занять вузу передовые позиции в мировом рейтинге.

[5] Член Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Федерального Собрания РФ; руководитель Совета по образовательным проектам НОЦ «Инженерия будущего»; эксперт Наблюдательного совета АНО «Университет Национальной технологической инициативы 2035»

[6] Система условных обозначений и их описания в XML для моделирования бизнес-процессов. Позволяет описать бизнес-логику в виде наглядной диаграммы, а также запустить спланированный бизнес-процесс на исполнение.

References:

Blinov V.I., Batrova O.F., Esenina E.Yu., Faktorovich A.A. (2015). Professionalnye standarty: ot razrabotki k primeneniyu [Professional standards: from development to implementation]. Higher education in Russia. (4). 5-14. (in Russian).

Burnyashov B.A. (2017). Personalizatsiya kak mirovoy trend elektronnogo obucheniya v uchrezhdeniyakh vysshego obrazovaniya [Personalization as the world trend of electronic training in higher education institution]. Modern problems of science and education. (1). 90. (in Russian).

Cherpakova N.A., Starovoyt A.N. (2023). Razrabotka i ispolzovanie tsifrovoy obrazovatelnoy platformy dlya povysheniya effektivnosti obrazovatelnogo protsessa [Development and use of a digital educational platform to improve the efficiency of the educational process]. Modern high technologies. (4). 224-228. (in Russian). doi: 10.17513/snt.39605.

Chupina I.P., Zyryanova N.I. (2021). Tsifrovye platformy v obrazovatelnom protsesse: plyusy i minusy [Digital platforms in the educational process: pros and cons]. Zhurnal prikladnyh issledovaniy. (3-4). 24-28. (in Russian). doi: 10.47576/2712-7516_2021_3_4_24.

Dugarova D.Ts., Klimenko T.K., Oydopova A.M., Lysikova T.S. (2022). Transformatsiya modeli upravleniya professionalnym obrazovaniem v usloviyakh ego adaptatsii k zaprosam rynka truda [Transformation of the model of management of vocational education in the conditions of its adaptation to the needs of the labor market]. Uchenye zapiski Zabaykalskogo gosudarstvennogo universiteta. 17 (2). 30-38. (in Russian). doi: 10.21209/2658-7114-2022-17-2-30-38.

Filatova V.G. (2020). Organizatsiya distantsionnogo obucheniya na tsifrovoy obrazovatelnoy platforme [Organization of distance learning on a digital educational platform]. Informatsionnye tekhnologii v obrazovanii. (3). 266-267. (in Russian).

Garanin M.A. (2019). Model upravleniya universitetom kak tsentrom razvitiya kompetentsiy [The model of the university as a centre of competence development]. Creative economy. 13 (1). 183-194. (in Russian). doi: 10.18334/ce.13.1.39667.

Kohler Jürgen (2004). Schlüsselkompetenzen und «employability» in Bo-logna-Prozess Schlüsselkompetenzen und «employability» in Bo-logna-Prozess // Konferenz «Schlü sselkompetenzen: Schlüssel zumehr (Aus-) Bildungsqualität und Beschäftigungsfähigkeit?».

Korshunova V.V., Butenko A.V. (2022). Vozmozhnosti i riski ispolzovaniya tsifrovyh obrazovatelnyh platform [Opportunities and risks of use digital educational platforms]. Krasnoyarskoe obrazovanie: vektor razvitiya. (1(5)). 59-67. (in Russian).

Kruglov D.V.. Lyashenko V.E. (2025). Tsifrovaya platforma kak instrument optimizatsii biznes-protsessov vuza i vneshnikh partnerov [Digital platform as a tool for optimizing the business processes of the university and external partners]. Leadership and Management. 12 (2). 58-63. (in Russian). doi: 10.18334/lim.12.2.122536.

Kuzmina K.A. (2023). Elektronnaya obrazovatelnaya platforma kak tsifrovoy instrument professionalnogo razvitiya prepodavatelya [E-learning platform as a digital tool for teacher professional development]. Sovremennoe obrazovanie: soderzhanie, tekhnologii, kachestvo. 1 (5). 557-559. (in Russian).

Leydesdorff L., Etzkowitz H., Kushnir D. (2016). Globalization and growth of us university patenting, (2009-2014) Industry and higher education. 30 (4). 257-266. doi: 10.1177/0950422216660253.

Lyasnikov N.V., Burkaltseva D.D. (2019). Formirovanie v Rossii tsifrovoy ekonomiki: problemy razvitiya sistem upravleniya [Formation of the digital economy in russia: problems of development of management systems]. Economics and socium: contemporary models of development. 9 (3(25)). 28-47. (in Russian). doi: 10.18334/ecsoc.9.3.100443.

Makafi E., Brinolfson E. (2019). Mashina, platforma, tolpa. Nashe tsifrovoe budushchee [The car, the platform, the crowd. Our digital future] M.: Mann, Ivanov i Ferber. (in Russian).

Maksimenko A.Yu. (2024). Obrazovanie v XXI veke: ot informatsionnyh sistem k tsifrovym platformam [Education in the 21st century: from information systems to digital platforms]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. 14 (5). 2253-2268. (in Russian). doi: 10.18334/epp.14.5.120969.

Plotnikova E.V., Efremova M.O., Zaborovskaya O.V. (2019). Kompleksnaya otsenka urovnya tsifrovizatsii vedushchikh universitetov rossiyskoy federatsii [Comprehensive evaluation of the leading universities’ digitalization level in the Russian Federation]. Vestnik Altayskoy akademii ekonomiki i prava. (9(2)). 98-108. (in Russian). doi: 10.17513/vaael.728.

Repnikov N.I., Lygina L.V. (2024). Sovershenstvovanie podkhodov nepreryvnogo obrazovaniya shkola - universitet - vysokotekhnologichnye kompanii [Improving the approaches of continuing educatio: school - university - high-tech companies] Modern technologies of continuous education: school - university. 4-7. (in Russian).

Sharifullina Z.A., Yarmiev I.Z., Vakhitova L.I. (2022). Ispolzovanie tsifrovyh obrazovatelnyh platform [Using digital educational platforms]. Sovremennoe obrazovanie: aktualnye voprosy i innovatsii. (4). 59-62. (in Russian).

Slavyanov A.S., Feshina S.S. (2019). Tekhnologii iskusstvennogo intellekta v obrazovanii kak faktor povysheniya kachestva chelovecheskogo kapitala [Technologies of artificial intelligence in education as a factor of improving the quality of human capital]. Ekonomika i biznes: teoriya sh i praktika. (7). 156-159. (in Russian). doi: 10.24411/2411-0450-2019-11096.

Stepnov I.M., Kovalchuk Yu.A. (2019). Tsifrovye platformy kak novyy ekonomicheskiy agent v otkrytoy modeli ekonomiki [Digital platform as a new economic agent in the open economy model]. Drukerovskij vestnik. (2(28)). 5-13. (in Russian). doi: 10.17213/2312-6469-2019-2-5-13.

Zbarskiy A.M., Garanin M.A., Sulyaeva O.A. (2023). Skvoznye tsifrovye tekhnologii v obrazovanii [End-to-end digital technologies in education]. Russian Journal of Innovation Economics. 13 (3). 1663-1674. (in Russian). doi: 10.18334/vinec.13.3.118580.

Zhukovskaya I.E. (2021). Osnovnye trendy sovershenstvovaniya deyatelnosti vysshego uchebnogo zavedeniya v usloviyakh tsifrovoy transformatsii [The main trends in improving the activities of a higher educational institution in the context of digital transformation]. Open Education. 25 (3). 15-25. (in Russian). doi: 10.21686/1818-4243-2021-3-15-25.

Zolin I.E. (2019). Rol tsifrovoy ekonomiki v razvitii sistemy nepreryvnogo obrazovaniya [Role of digital economy in the development of lifelong education system]. Logos et Praxis. 18 (1). 41-51. (in Russian). doi: 10.15688/lp.jvolsu.2019.1.5.

Страница обновлена: 05.05.2025 в 12:12:34