Consolidated design of management activity in a multifactorial socio-technological environment of the region

Melnik N.M.1, Nesterenko V.M.![]()

1 Самарский государственный технический университет

Download PDF | Downloads: 21

Journal paper

Leadership and Management (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 12, Number 2 (February 2025)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=80406930

Abstract:

Key challenges in the management activity of regional civil servants, namely the limited ability to accurately predict changes in the multifactorial socio-technological environment of the region, global digital transformation, and a focus on creating and implementing productive innovation, have exacerbated the problem of developing and making productive management decisions commensurate with the actual real business environment. In the course of the research, the barriers preventing the development and adoption of productive management decisions in the implementation of the traditional approach in modern realities were identified. A unified parametric model of designing management decisions in the process of productive activity has been developed, the fundamental factor of which is the system-forming parameter of the activity order, represented by the areas of activity. It is proved that the property of the product of activity (management decision) depends on the directions of activity of the subject of activity chosen as a result of self-determination and taking into account their mutual influence on the change in the properties of the product. It is proposed to adopt a single matrix diagram of parametric modeling as a tool for the practical implementation of management activity design. The process of parametric design of a management decision with the required properties in a matrix diagram is shown. The results of the study make it possible to create conditions for consolidating management decisions into an integrated management system for the development of the region's economy with sought-after properties.

Keywords: multifactorial regional environment, consolidated management decision, activity direction, parametric modeling, matrix diagram, integrated regional management system

JEL-classification: R50, R58, R10, R11, R12

Введение.

Актуальность.

Ключевые вызовы, совокупность проблем, угроз и возможностей, сложность и масштаб которых таковы, что они не могут быть решены, устранены или реализованы исключительно за счет увеличения объема используемых ресурсов, обострили проблему обеспечения технологического суверенитета страны [28]. Существенную роль в формировании технологического суверенитета страны играют регионы [19]. В этих условиях большое значение имеет консолидированная продуктивная деятельность аппарата управления регионом.

Многофакторность социально-технологической среды региона, информационная неопределенность в её системном представлении, ограниченная возможность точного прогнозирования результатов принятых решений [3], обуславливают необходимость обеспечения каждому участнику процесса управления регионом интеллектуальную и информационную поддержку конструирования продуктивного решения, с учётом мультиактивности базовых факторов, статуса и уровня занимаемой должности, однозначно понимаемого всеми участниками.

Литературный обзор.

Вопросам повышения эффективности и продуктивности управленческой деятельности посвящены многоаспектные исследования.

В работе Лапина А.В. и Ильичёва М.В. [14, с. 62-67] представлен анализ стратегий регионального управления, реализуемых в настоящее время. Исследуются факторы способствующие или затрудняющие продуктивное управление регионом. Делается вывод о необходимости создания информационной среды, позволяющей моделировать во взаимосвязи экономические, социальные, политические процессы и оценивать возможные риски и последствия.

Иванова Т.Л., Кретова А.В., Игуменцева А.В. [10] на основании проведенных исследований заявляют, что регион целесообразно рассматривать как синергетическую систему, элементы которой обладая свойствами определенной автономии и самоорганизации, находятся в органической взаимосвязи и значительно влияют друг на друга.

Янькова А.А., Субанаков Г.Ю. [32, с. 179] рассматривая теоретические основы управленческого решения, подчёркивают, что управленческое решение - это воздействие субъекта управления на объект, которое переводит управляемую систему из одного состояния в другое, соответствующее актуальном условиям.

Исследования Погосян С.Г., Агузумцян Р.В., Хачатрян А.Р., Бдоян Л.Н. [23, с. 512-520] направлены на изучение барьеров креативности в управленческой деятельности. Показано. что управленцы государственной сферы сталкиваются с барьерами однотипного мышления, нежеланием принимать самостоятельные креативные решения, приоритетом действий по образцу из-за опасения совершить ошибки и критики коллег.

Анализу влияния неопределенности на результативность управленческих решений посвящены работы Понкина И.В., Проказиной Н.В., Шедько Ю.Н., Миндлина Ю.Б., Власенко М.Н., Долматова А.В., Долматова Е.А., Кожевниковой С.Д., Шутько Д.С., Шутько С.Ю.

Понкин И.В. [21, с. 1-10]. акцентирует внимание на роли неопределённостей в публичном управлении. Анализирует источники неопределённостей и предлагает результативные подходы к управлению неопределённостями, повышающие результативность управленческой деятельности.

Прок азина Н.В. [22, с. 110-127] обосновывает необходимость в условиях неопределённости создания комплексной модели управленческой культуры, одной из характеристик которой являются адаптивность и гибкость, обеспечивающие быстрое реагирование на изменения внешней среды, готовность и умение изменять стратегии и методы управления в зависимости от складывающихся обстоятельств.

Шедько Ю.Н., Миндлин Ю.Б., Власенко М.Н. [30, с. 130-134]. определяют основополагающие факторы успешности деятельности государственных служащих: реализация инноваций, актуальное реагирование на быстро меняющуюся внешнюю и внутреннюю среду, умение управлять групповой динамикой, брать на себя ответственность, способность творчески мыслить, умение оценивать собственные знания и понимание их ограниченности.

Долматов А.В., Долматов Е.А. [8, с. 243-248] на основании концептуального анализа влияния неопределенности и недостатка актуальных данных на управленческие решения делают вывод о необходимости консолидации возможностей искусственного и естественного интеллектов.

Кожевникова С.Д., Шутько Д.С., Шутько С.Ю. [13, с. 56-63] рассматривают субъективные аспекты принятия решений в условиях неопределённости, исследуют психологические барьеры на пути принятия управленческих решений, обосновывают потребность в принятии группового управленческого решения команды.

Погонышев В.А., Погонышева Д.А., Морозова Е.И. [20, с. 11-122] отмечают, что создание новшеств в процессе инновационного развития региона требует от регионального государственного служащего отказ от стереотипного мышления, умения рассматривать актуальные проблемы с различных позиций, находить множество решений при одних и тех же условиях, консолидировать их в нестандартной ситуации.

Соловьев И.О. [27, с. 51-56] исследовал процессы принятия управленческих решений и констатирует, что практически любой метод принятия решений, используемый в управлении, по своей сути является моделированием.

Караман К.С., Лапыгин Ю.Н. [11, с. 93-102] сравнивая четыре модели формирования стратегии экономической безопасности муниципальных образований создают конфигуратор стратегий экономической безопасности – базовую модель, позволяющую консолидировать все четыре модели и формировать различные варианты сценариев обеспечения экономической безопасности муниципального образования.

Васяев А.П., Соклакова И.В. [5, с. 7-9] исследовали методологические подходы, реализуемые при принятии управленческих решений, они подчёркивают особую значимость системного подхода, обеспечивающего разработку математических моделей, значительно облегчающих принятие управленческих решений.

Демидова Е.А. [6, с. 140-142] изучила роль человеческого фактора в процессе принятия экономических решений и пришла к выводу о необходимости трансформации модели принятия управленческих решений в современных реалиях.

Аверченкова Е.Э., Леонов Е.А., Аверченков А.В. [1, с. 7-16]. рассматривают процесс принятия управленческого решения на региональном уровне с использованием системы поддержки принятия решений «ДАТА», обеспечивающей полноценный анализ управленческой ситуации.

Фаликман М.В. [29, с. 3] в процессе изучения методологии конструктивизма в психологии познания, утверждает, что при конструировании субъект деятельности может создавать образ объекта, выстраивать представление о среде, в которой ему предстоит действовать, непосредственно в ходе решения встающих перед ним задач.

Научный пробел.

Научный пробел заключается в недостаточной изученности средств поддержки продуктивной деятельности государственных служащих в условиях быстро меняющейся среды, отсутствии единой системообразующей модели управленческой деятельности, обеспечивающей интеллектуально-информационную поддержку выработки, принятия и реализации продуктивных управленческих решений, соразмерных состоянию реальной среды.

Цель исследования.

Целью исследования является обоснование и разработка единой параметрической модели, обеспечивающей интеллектуально-информационную поддержку конструирования и принятия консолидированного управленческого решения с учётом мультиактивности базовых факторов региона.

Научная новизна.

Научная новизна состоит в том, что впервые создана уникальная единая параметрическая модель конструирования управленческого решения, обеспечивающая интеллектуально-информационную поддержку консолидированной деятельности государственных служащих в условиях многофакторной социально-технологической среды региона.

Авторская гипотеза.

Авторы считают, что конструирование управленческого решения в единой матричной диаграмме параметрического моделирования, создающей условия для обобщения и агрегации направлений активности государственных служащих, в совокупности определяющих свойства принятого решения, повысит продуктивность управленческой деятельности в многофакторной социально-технологической среде региона.

Методология.

Исследование проводилось с опорой на теоретико-методологический анализ научных источников, касающихся исследуемой темы. Осмысление процесса консолидированного конструирования продукта с востребованными свойствами осуществлялось с использованием математического и параметрического моделирования.

Основная часть.

Продуктом деятельности государственного служащего является управленческое решение - «осознанно сделанный субъектом государственного управления выбор целенаправленного воздействия на социальную действительность, выраженный в официальной форме» [24, с. 68].

Изучение нормативной, специальной, научной литературы показывает, что регион является сложной многофункциональной, многоаспектной системой, компоненты которой находятся в единстве взаимосвязей и взаимозависимостей [10] и, следовательно, эффективность регионального управления в целом не может отражаться только одной определенной сферой. Принимаемые управленческие решения должны учитывать взаимосвязь и взаимовлияние всех объектов управления, а также процессы и явления, происходящие в обществе [4, 15].

Традиционно выработка и принятие управленческого решения осуществляется посредством сложного выбора (компромисса) между государственным, общественным стратегическим интересом и интересом конкретной территории, конкретной социальной группы, конкретного гражданина. Это выбор необходимого из возможных вариантов: выбор оптимального варианта из нескольких существующих альтернатив (каждая альтернатива представлена своим набором из неопределенных моментов и вероятных последствий) [9, 12].

Многоаспектные исследования, проведённые авторами, выявили наличие барьеров, препятствующих разработке и принятию продуктивного управленческого решения при реализации традиционного подхода в условиях современных реалий.

Барьер неопределённости. В условиях больших вызовов, высокой степени неопределённости, возникновения неординарных непредсказуемых явлений, не позволяющих создавать точные прогнозы, проблема оптимального выбора управленческого решения из имеющихся альтернатив существенно усложняется, так как лицо, принимающее решение не в состоянии оценить вероятность проявления объективных условий, а применение стандартных решений может ухудшить ситуацию [25].

Барьер многозадачности. Необходимость консолидации стратегических, среднесрочных, краткосрочных интересов государства, общества, конкретной территории, бизнеса, социальной группы, конкретного гражданина требует умения концентрироваться на одной задаче, одновременно контролируя и учитывая другие. Традиционные модели разработки и принятия управленческих решений в режиме многозадачности ориентированы на распределение внимания между несколькими одновременно решаемыми задачами посредством переключения с одной задачи на другую. При переключении на новую задачу в памяти сохраняется информации о старой, к выполнению которой предстоит вернуться. Однако, при каждом переключении между задачами приходится возвращаться к уже обдуманным моментам и снова их анализировать. В результате увеличивается время разработки и принятия решения, снижается эффективность, продуктивность, производительность труда, повышается вероятность неверного решения [31].

Барьер взаимодействия. Многофакторность социально-технологической среды региона, многогранность сфер экономики региона, не полная согласованность решений, принятых разными службами аппарата управления регионом, отсутствие общего понимания ключевых показателей работы у сотрудников разного уровня должностей [2], отсутствие единой модели выявления взаимосвязанных факторов и оценки их влияние на результат приводят к пассивности лиц разрабатывающих, принимающих и реализующих решения, порождают нежелание проявлять инициативу, брать на себя ответственность и долгий процесс согласования.

Коммуникационный барьер. В условиях современной действительности практически невозможно представить разработку и принятие управленческих решений вне командной работы [7]. В то же время, традиционная организация подбора членов команды на основе психологического тестирования и тренингов не в полной мерее решает проблемы согласованного взаимодействия, взаимопонимания, продуктивных межличностных контактов участников процесса управления регионом.

Важным фактором, обуславливающим коммуникационный барьер, является отсутствие понятных однозначных оценочных измерений вклада каждого члена команды в совместный результат. Если вклад в общий результат кого-то из членов управленческой команды непонятен, то обсуждение целей и выработка стратегии проходят формально (что бывает достаточно часто) или в открытом выяснении отношений.

Барьер профессионального самоопределения. Профессиональное самоопределение является ключевым условием успешного осуществления управленческой деятельности [26]. Профессиональное самоопределение в рамках данного исследования авторы определили как способность субъекта деятельности быстро реагировать на изменения профессиональной среды, гибко изменять направление собственной активности во взаимосвязи с востребованными изменениями свойств конструируемого актуального продукта деятельности.

Отсутствие системы единого представления процесса конструирования профессиональной деятельности государственных служащих аппарата управления региона не позволяет:

- видеть место каждого фрагмента деятельности в целостной системе принятия продуктивного решения;

- выявлять и осмысливать взаимосвязи;

- учитывать риски, в том числе обусловленные неопределённостью.

С целью преодоления вышеописанных барьеров авторами была разработана единая параметрическая модель конструирования решения в процессе продуктивной деятельности, позволяющая участникам процесса управления регионом консолидировано конструировать управленческие решения соразмерно состоянию реальной среды, используя расширенное сочетание виртуального и реального миров профессиональной деятельности.

Консолидация в рамках данного исследование определяется авторами как комплекс проводимых субъектом деятельности операций при принятии решения, направленных на извлечение информации из различных источников и преобразование её в единый формат, обеспечивающий развитие и создание новых решений по выбранному параметру за счёт генерации новых связей. С этих позиций консолидированное конструирование управленческой деятельности – это разработка и принятие управленческих решений в единой информационно-программной среде.

Основным преимуществом единой параметрической модели конструирования решения, обеспечивающей взаимосвязи в многофакторной системе продуктивной деятельности государственного служащего, является принятие в качестве системообразующего элемента процедурного параметра порядка «деятельность», единого для всех участников взаимодействия, а не конкретного объекта деятельности со своим комплексом свойств, как принято в традиционном подходе. Процедурный параметр «деятельность» авторы рассматривают в качестве всеобщего символа воздействия субъекта на объект, обеспечивающего соразмерное изменение состояния объекта - создание продукта деятельности с востребованными свойствами [17]. Другими словами, обеспечивается переход от множества вариантов объектно-ориентированного представления продуктивной деятельности к единому и соразмерному представлению результатов продуктивной деятельности.

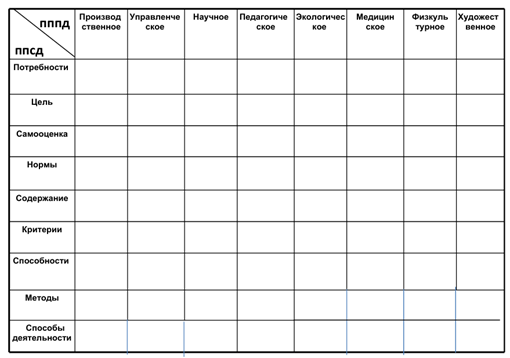

Продуктивную деятельность в рамках данного исследования авторы рассматривают как направленную активность субъекта на актуальное изменение состояния объекта в востребованное свойство продукта. Образ продуктивной деятельности формируется единой целостной системой двух пространств представления деятельности: пространством представления субъекта в деятельности (ППСД) и пространством представления продуктивной деятельности (ПППД). ППСД формируется единой целостной системой 9 унарных направлений активности: потребности, цель, самоопределение, нормы, критерии, содержание, методы, способности, способы деятельности. ПППД формируется единой целостной системой 8 унарных направлений активности - производственное, управленческое, научное, педагогическое, экологическое, медицинское, физкультурное, художественное [18].

Конструирование конкретного продукта (управленческого решения) осуществляется посредством декомпозиции решаемой задачи и выделения востребованных направлений активности из единой целостной системы системообразующих пространств представления деятельности и направлений активности, а не дихотомическим делением целого на части по разным основаниям. То есть вначале конструируется параметрический образ востребованных свойств продукта, а затем создаётся контекстное описание содержания и процесса создания выбранных свойств данного продукта с учётом состояния реальной среды. В результате свойство продукта (управленческого решения) зависят от выбранных в результате самоопределения направлений активности и учёта их взаимовлияния на изменения свойства продукта.

Такой подход позволяет создавать гибкие и адаптивные параметрические модели управленческих решений, которые могут быть легко изменены и настроены в соответствии с требованиями актуальных факторов. Это особенно ценно при конструировании в условиях быстро меняющейся среды, когда требуется быстро и эффективно вносить изменения и анализировать их влияние на свойства конечного продукта. Инструментом такой практической реализации консолидированного конструирования управленческой деятельности является матричная диаграмма параметрического моделирования [16] (рисунок 1).

Рис. 1. Матричная диаграмма параметрического моделирования управленческой деятельности,

где ПППД – пространство представления продуктивной деятельности, ППСД – пространство представления субъекта в деятельности.

Составлено авторами.

Матричная диаграмма параметрического моделирования:

1. Позволяет конструировать стратегию выбора направлений, изменяющих свойство продукта, обеспечивая управляемое создание востребованного свойства.

2. Реализует замену последовательных алгоритмов представления продуктивной деятельности на параллельное представление вариантов с единым происхождением от инварианта (матричная диаграмма).

3. Обеспечивает создание принципиально новых свойств продукта используя интуицию, а не только логику, которая оперирует по известным правилам.

4. Направляет на выявление важности различных неочевидных (скрытых связей), т.е. на исследование структуры проблемы, обеспечивает промежуточное планирование, организуя в целостную систему огромное число данных.

5. Поддерживает мотивацию, позволяя достаточно просто осуществлять процесс направленных изменений свойств продукта деятельности, достоверно надёжно представлять его этапы, сравнивать особенности принятия решения в разных вариантах и разными людьми.

6. Помогает установить и графически проиллюстрировать логические связи между различными элементами.

7. Повышает эффективность одновременной разработки продукта группой специалистов.

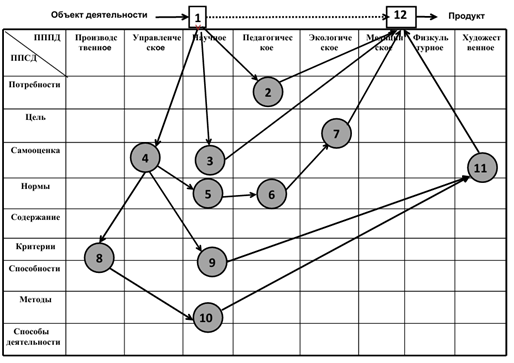

Конструирование конкретного управленческого решения начинается с процесса декомпозиции решаемой задачи в единой матричной диаграмме, создающей представление о полном инварианте её решения с учётом всех направлений активности субъекта. Далее субъектом выделяются востребованные направления активности в контексте создания актуальных свойств продукта (управленческого решения). Обобщение, агрегация, консолидация соразмерных востребованных направлений активности обеспечивает создание и сравнение вариантов продукта (управленческих решений) с разными свойствами.

Свойства продукта деятельности конкретного государственного служащего без учёта принятых решений другими государственными служащими аппарата управления региона в общих сферах деятельности не в полной мере отражают общее изменение состояние реальной среды в результате взаимосвязанной деятельности всех участников системы управления. Данная проблема надёжно решается посредством представления процесса и результата своей деятельности всеми государственными служащими в единой системе конструирования продукта деятельности - матричной диаграмме. Фрагмент параметрического конструирования управленческого решения с востребованными свойствами в матричной диаграмме представлен на рисунке 2.

Рис. 2. Фрагмент параметрического конструирования управленческого решения с востребованными свойствами в матричной диаграмме.

Составлено авторами.

Каждый участник системы управления в результате профессионального самоопределения актуализирует и консолидирует направления активности в соответствии со своим персональным видением востребованного свойства управленческого решения. В результате консолидации актуализированного (выбранного) направления активности (установление его связи с другим направлением активности) появляется новая структура управленческого решения, описываемая затем контекстной информацией с учётом состояния реальной среды. Таким образом, создаются маршруты актуального конструирования управленческих решений разного уровня, обеспечивающие соответствующий результат (таблица 1).

Таблица 1

Соотнесение маршрутов конструирования и результата

|

№

участника

|

Профессиональное

самоопределение

|

Маршрут

конструирования

|

Результат

|

|

1

|

Принято: процесс

разработки управленческого решения представить простым алгоритмом по одному

направлению активности.

|

1-2-12

|

Процесс разработки

управленческого решения не обеспечивает появления новых свойств.

|

|

2

|

1-3-12

| ||

|

Консоли-дированное

решение

1 и 2 |

Принято: процесс

разработки управленческого решения представить простым наложением алгоритмов

по нескольким направлениям активности.

|

1-2-12

+ 1-3-12

|

Процесс разработки

управленческого решения обеспечивает возможность адаптации к появлению новых

данных по нескольким направлениям активности.

|

|

3

|

Принято: процесс

разработки управленческого решения представить агрегацией алгоритмов

актуальных направлений активности.

|

1-4×5 ×6×7-12

|

Процесс разработки

управленческого решения обеспечивает возможность агрегации информации по

нескольким направлениям активности и появление новых свойств.

|

|

4

|

1-4×8×10×11-12

| ||

|

Консолиди-рованное

решение

3 и 4 |

Принято: процесс

разработки управленческого решения представить сочетанием простого наложения

алгоритмов и агрегации алгоритмов актуальных направлений активности.

|

1-4×9×11-12

+ 1-4×8×10×11-12 |

Процесс разработки

управленческого решения обеспечивает возможность простого наложения и

агрегации информации по нескольким направлениям активности, что приводит к

адаптации и появлению новых свойств.

|

Составлено авторами.

На втором этапе каждый участник системы управления анализирует особенности и преимущества выбранных маршрутов и контекстного содержания управленческого решения коллег, обобщает и консолидирует важную для него информацию в персонализированном знании.

Уникальность возможностей матричной диаграммы продуктивной деятельности распространяется на все этапы осмысления и представления процесса принятия решения (таблица 2).

Таблица 2

Этапы осмысления и представления процесса принятия решения

|

Этапы

деятельности

|

Параметрическое

представление и конструирование свойств продукта

|

Контекстное

описание процесса

самоопределения и оценка продукта |

|

Мечта

|

Воображаемое

идеальное параметрическое представление желаемых свойств действительности с

актуальным представлением востребованных параметров.

|

Персонализированное

самоопределение в процессе трансформации информации по актуальным свойствам

воображаемого образа с желаемыми свойствами в действительности и оценка его

контекстного содержания.

|

|

Идея

|

Конструирование

возможного прообраза какого-либо идеального продукта, выделяющего его

основные, главные и существенные свойства.

|

Персонализированное

самоопределение в процессе трансформации информации по актуальным свойствам

возможного идеального продукта и его потенциальная оценка.

|

|

Реализация

|

Конструирование параметрического образа актуального продукта

с актуализацией его существенных, свойств.

|

Персонализированное

самоопределение в процессе трансформации информации по актуальным свойствам

продукта и достоверная оценка его свойств.

|

|

Командная

деятельность

|

Согласование персонализированных параметрических образов

актуального продукта с консолидацией их существенных свойств.

|

Персонализированное

самоопределение в процессе согласования информации по актуальным свойствам

продукта, достоверное представление и оценка его контекстного

консолидированного содержания.

|

Составлено авторами.

Представления процесса и результата своей деятельности - конструирования продукта деятельности (управленческого решения) всеми государственными служащими в единой системе обеспечивает возможность консолидации знаний в условиях соразмерности и взаимосвязанности принятых в процессе самоопределения решений. В итоге достигается востребованный результат - созидание консолидированного управленческого решения с единой системой самооценки качества конструирования продукта каждым государственным служащим системы управления регионом.

Заключение.

1. Системообразующий параметр «деятельность», представленный направлениями активности создаёт единое пространство представления процесса преобразования действительности, обеспечивая согласованность и соразмерность зависимых от управляющих воздействий изменений свойств продукта как результата принятых решений каждым государственным служащим.

2. Принятые государственным служащим в процессе конструирования решения отражаются в матричной диаграмме маршрутом персонального выбора актуальных направлений изменения свойств создаваемого продукта во взаимосвязи с функциональными особенностями реальной среды. Это позволяет судить о деятельности не по тому, что говорится, а по результатам решения, обеспечивать возможность развития и создание конкурентоспособных технологий управления регионом – достоверных и ценных с открытым использованием любых доступных источников информации, в том числе, цифровых и с поддержкой системами искусственного интеллекта.

3. Трансформация любой информации реальной среды посредством её декомпозиции в параметрах порядка единой матричной модели обеспечивает консолидацию вариантов управленческих решений в актуальных сферах экономики региона.

4. Актуализация персональных идей и предпочтений в их реализации осуществляется самим государственным служащим в процессе активной корреляции единой матричной модели конструирования деятельности, а затем в процессе контекстного описания содержания деятельности по созданию востребованных свойств управленческих решений. Это обеспечивает готовность государственного служащего к проявлению лидерских качеств и непрерывному саморазвитию в течение всей профессиональной деятельности в соответствии с развитием реальной социально-технологической среды региона.

References:

Averchenkova E.E., Leonov E.A., Averchenkov A.V. (2019). Primenenie sistemy podderzhki prinyatiya resheniy «DATA» v protsesse upravleniya na regionalnom urovne [Application of data decision support system in management at the regional level]. Vestnik Astrakhanskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta. Seriya: Upravlenie, vychislitelnaya tekhnika i informatika. (3). 7-16. (in Russian). doi: 10.24143/2072-9502-2019-3-7-16.

Balatskiy E.V., Ekimova N.A. (2021). Instrumenty gosudarstvennogo upravleniya: prognozirovanie vs proektirovanie [Public administration tools: forecasting vs designing]. The Manager. 12 (1). 18-31. (in Russian). doi: 10.29141/2218-5003-2021-12-1-2..

Bayteryakov S.V., Baryshnikova A.V., Kopytok V.K., Filippova A., Shubina D.O. (2021). Kadrovaya politika na gossluzhbe: tekushchie problemy i neobkhodimye izmeneniya [Personnel policy in the civil service: current issues and necessary changes] M.: Schetnaya palata Rossiyskoy Federatsii. (in Russian).

Bratchenko S.A. (2022). Rol kachestva upravlencheskikh resheniy v obespechenii kachestva gosudarstvennogo upravleniya [Role of the quality of management decisions in ensuringthe quality of state governance]. Bulletin of the Institute of Economics of RAS. (4). 77-103. (in Russian). doi: 10.52180/2073-6487_2022_4_77_103.

Demidova E.A. (2021). Transformatsiya modeli prinyatiya ekonomicheskikh resheniy [Transformation of the economic decision-making model]. International Research Journal. (10(112)). 140-142. (in Russian). doi: https://doi.org/10.23670/IRJ.2021.112.10.056..

Dolgov V.M. (2018). Osobennosti upravlencheskikh komand na gosudarstvennoy grazhdanskoy sluzhbe [Features of management teams in public service bodies]. Vestnik Rossiyskogo universiteta druzhby narodov. Seriya: Gosudarstvennoe i munitsipalnoe upravlenie. 5 (4). 365-373. (in Russian). doi: 10.22363/2312-8313-2018-5-4-365-373..

Dolmatov A.V., Dolmatov E.A. (2023). Dannye i neopredelyonnost v upravlencheskoy analitike: vozmozhnosti i ogranicheniya estestvennogo i iskusstvennogo intellekta [Data and uncertainty in management analytics: the possibilities and limitations of natural and artificial intelligence] Management of the 21st Century: formation of the Sovereign Education System of the Russian Federation. 243-248. (in Russian).

Erokhina L.I., Korchagin P.V. (2021). Sistema razrabotki i prinyatiya upravlencheskikh resheniy v organizatsii [The system of development and adoption of management decisions in the organization]. The Bulletin of Volga state University of service. Series: Economics. (2(56)). 96-102. (in Russian).

Falikman M.V. (2016). Metodologiya konstruktivizma v psikhologii poznaniya [Methodology of constructivism in the psychology of cognition]. Psikhologicheskie issledovaniya. 9 (48). 3. (in Russian). doi: 10.54359/ps.v9i48.442.

Ivanova T.L., Kretova A.V., Igumentseva A.V. (2023). Region i regionalnaya ekonomicheskaya sistema: sistemno-integrativnyy podkhod [Region and regional economic system: system-integrative approach]. Regionalnaya ekonomika i upravlenie. (3(75)). (in Russian).

Karaman K.S., Lapygin Yu.N. (2023). Modeli formirovaniya strategii ekonomicheskoy bezopasnosti munitsipalnyh obrazovaniy [Models of formation of the strategy of economic security of municipalities]. Bulletin of the Moscow State Regional University. series: economics. (2). 93-102. (in Russian). doi: 10.18384/2310-6646-2023-2-93-102.

Kilmashkina T.N. (2018). Upravlencheskoe reshenie: sushchnost, klassifikatsiya, predyavlyaemye trebovaniya [Management decision: essence, classification, make demands]. Trudy Akademii upravleniya MVD Rossii. (2(46)). 28-33. (in Russian).

Kozhevnikova S.D., Shutko D.S., Shutko S.Yu. (2017). Subektivnye aspekty prinyatiya resheniy v usloviyakh riska i neopredelennosti v biznes-segmente Upstream [Subjective aspects of decision-making in the context of risk and uncertainty in the Upstream business segment]. Problemy analiza riska. 14 (1). 56-63. (in Russian).

Lapin A.V., Ilichyov M.V. (2024). Modelirovanie sotsialno-politicheskikh i ekonomicheskikh protsessov v regione: agentoorientirovannyy podkhod [Modeling of socio-political and economic processes in the region: agent-oriented approach]. Power. (3). 62-67. (in Russian). doi: 10.24412/2071-5358-2024-3-62-77.

Mannapov R.G., Akhtarieva L.G. (2009). Sovremennye zakonomernosti, printsipy, zadachi i mekhanizm regionalnogo upravleniya [Modern patterns, principles, tasks and mechanism of regional management]. Bulletin of Chelyabinsk State University. (3(141)). 47-56. (in Russian).

Melnik N.M., Nesterenko V.M. (2023). Transdistsiplinarnyy podkhod k podgotovke spetsialista-sozidatelya tekhnologicheskikh innovatsiy [The transdisciplinary approach to training a specialist - creator of technological innovations]. Nauchnoe mnenie. (12). 102-107. (in Russian). doi: 10.25807/22224378_2023_12_102.

Nesterenko V.M., Melnik N.M. (2020). Ontologiya znaniya v podgotovke spetsialista-sozidatelya [Ontology of knowledge in the training of specialist-creator]. Obschestvo. Kommunikatsiya. Obrazovanie. 11 (4). 29-42. (in Russian). doi: 10.18721/JHSS.11403.

Nesterenko V.M., Melnik N.M. (2022). Metodologiya vysshego obrazovaniya v novoy realnosti: additivnoe konstruirovanie aktualnogo produkta [Methodology of higher education in the new reality: additive construction of the up-to-date product]. Nauchnyy rezultat. Pedagogika i psikhologiya obrazovaniya. 8 (3). 3-16. (in Russian). doi: 10.18413/2313-8971-2022-8-3-0-1..

Nurmukhametov R.K., Kukhtenkova E.D. (2024). Regionalnyy aspekt formirovaniya tekhnologicheskogo suvereniteta (na primere Tulskoy oblasti) [The regional aspect of the formation of technological sovereignty (using the example of the Tula region)]. Finansovye rynki i banki. (1). 75-79. (in Russian).

Pogonyshev V.A., Pogonysheva D.A., Morozova E.I. (2016). Sovershenstvovanie innovatsionnogo razvitiya regiona na osnove ispolzovaniya kognitivnyh tekhnologiy [The improvement of the region’s innovational development based on the use of cognitive technologies]. Creative Economy. 10 (2). 111-122. (in Russian). doi: 10.18334/ce.10.2.34996.

Pogosyan S.G., Aguzumtsyan R.V., Khachatryan A.R., Bdoyan L.N. (2022). Psikhologicheskoe issledovanie barerov kreativnosti lichnosti v upravlencheskoy deyatelnosti [Psychological study of barriers to personal creativity in management activities] Actual problems of personality development in the context of modern realities. 512-520. (in Russian).

Ponkin I.V. (2015). Neopredelyonnosti v publichnom upravlenii [Uncertainties in public administration]. Finansy i upravlenie. (3). 1-10. (in Russian). doi: 10.7256/2409-7802.2015.3.15094..

Prokazina N.V. (2024). Kompleksnaya model upravlencheskoy kultury v usloviyakh neopredelennosti [A comprehensive model of management culture under conditions of uncertainty]. Central Russian Journal of Social Sciences. 19 (2). 110-127. (in Russian). doi: 10.22394/2071-2367-2024-19-2-110-127..

Ryzhkova Yu.A. (2024). Razrabotka i prinyatie resheniy v sisteme gosudarstvennogo upravleniya [Development and decision making in the system of public administration] Eurasian integration: current trends and promising directions. 66-72. (in Russian). doi: 10.24412/cl-37031-2024-2-66-72..

Sapunov A.V. (2021). Razrabotka upravlencheskogo resheniya v usloviyakh krizisa [Developing a management solution in a crisis]. Modern Science. (2-2). 111-116. (in Russian).

Shedko Yu.N., Mindlin Yu.B., Vlasenko M.N. (2023). Budushchee gosudarstvennoy sluzhby: modernizatsiya v usloviyakh usileniya neopredelyonnosti [The future of the public service: modernization in conditions of increasing uncertainty]. Vestnik Altayskoy akademii ekonomiki i prava. (11–1). 130-134. (in Russian). doi: 10.17513/vaael.3044.

Shmakov A.V. (2024). Eksperimentalnaya otsenka vozdeystviya mnogozadachnosti na proizvoditelnost truda [The impact of multitasking on labor productivity: an experimental evaluation]. Terra Economicus. 22 (4). 75-86. (in Russian). doi: 10.18522/2073-6606-2024-22-4-75-86.

Slozhenikina T.P. (2019). Subektnost gosudarstvennyh grazhdanskikh sluzhashchikh v protsesse professionalnoy deyatelnosti [The subjectivity of civil servants in the course of professional activities]. Bulletin of scientific conferences. (6-2(46)). 112-115. (in Russian).

Solovyov I.O. (2002). Prinyatie upravlencheskikh resheniy kak element sistemy professionalnoy deyatelnosti gosudarstvennyh sluzhashchikh [Making administrative decisions as an element of the system of professional activity of civil servants]. Acmeology. (2(3)). 51-56. (in Russian).

Vasyaev A.P., Soklakova I.V. (2021). Podkhody i metody prinyatiya upravlencheskikh resheniy v gosudarstvennyh uchrezhdeniyakh [Approaches and methods of making managerial decisions in public institutions]. Vostochno-evropeyskiy nauchnyy vestnik. 17 (1). 7-9. (in Russian).

Yankova A.A., Subanakov G.Yu. (2021). Upravlencheskoe reshenie i ego mesto v sisteme upravleniya [Management solution and its place in the control system]. Aktualnye nauchnye issledovaniya v sovremennom mire. (2-7(70)). 178-182. (in Russian).

Страница обновлена: 26.07.2025 в 22:59:06