Mechanisms of personnel training and retraining in strategic industries

Grunina I.S.1

1 Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова

Download PDF | Downloads: 8

Journal paper

Leadership and Management (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 12, Number 3 (March 2025)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=80555589

Abstract:

The article examines the mechanisms of personnel training and retraining for strategic industries amidst digital transformation and global competition. The article analyzes the problems of mismatch of educational programs with market requirements, weak interaction between business and education, as well as the need to adapt the personnel training system to changing conditions. The article considers public-private partnership as a tool for integrating business into the educational process, dual education combining theory and practice, skills certification and standardization to improve the quality of education, digitization of education providing personalized and flexible learning, and the concept of lifelong learning as a basis for professional development. Recommendations to improve the staff training system, taking into account the needs of the economy and digital technologies, are made. The research results can be used to develop educational strategies and improve the effectiveness of cooperation between universities and employers.

Keywords: staff training and retraining, strategic industry, digital transformation of education, public-private partnership, dual training, skills certification and standardization

Funding:

Исследование выполнено при финансовой поддержке ФГБУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова в рамках конкурса на выполнение научно-исследовательских работ студентами и аспирантами «Шаг в науку»

JEL-classification: I21, I23, I25, I26, I28

Введение

Подготовка и переподготовка кадров являются важными элементами эффективного функционирования национальной экономики, особенно в стратегически важных отраслях, обеспечивающих устойчивое развитие страны, ее технологическое лидерство и экономическую безопасность. Цифровая трансформация, глобальная конкуренция, технологический прогресс и изменения в социально-экономической среде, требуют системного подхода к подготовке кадров.

Согласно глобальному прогнозу Всемирного экономического форума, представленному в отчёте «The Future of Jobs Report 2023», к 2027 году ожидается создание 69 миллионов новых рабочих мест и утрата 83 миллионов, что приведёт к чистому сокращению на 14 миллионов рабочих мест, или примерно на 2% от текущего уровня глобальной занятости [41].

В России вопрос подготовки кадров становится особенно актуальным в связи с реализацией Указа о национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года, направленного на импортозамещение, инновационное развитие и повышение технологического суверенитета страны [35].

В отечественной научной литературе вопросам подготовки и переподготовки кадров уделяется значительное внимание. Среди российских исследователей, занимающихся данной проблематикой, можно выделить работы Ермаковой Ж.А., Кочергина Д.Г., Леонтьевой И.А., Старченко Д.И. и других. Однако, несмотря на имеющиеся исследования, остается недостаточно изученным вопрос формирования кадрового состава с учетом требований цифровой экономики и новых моделей профессиональной деятельности.

Учитывая вышесказанное, целью настоящей статьи является анализ существующих механизмов подготовки и переподготовки кадров для стратегически важных отраслей экономики и разработка рекомендаций по их совершенствованию. В рамках исследования были решены следующие задачи:

· анализ существующих механизмов подготовки и переподготовки кадров;

· выявление ключевых проблем, препятствующих эффективной подготовке кадров;

· разработка предложений по совершенствованию системы подготовки кадров в условиях цифровой трансформации и глобальной конкуренции.

Настоящая работа направлена на формирование комплексного подхода к подготовке кадров, обеспечивающего их соответствие актуальным требованиям экономики и рынка труда.

Основная часть

Стратегически важные отрасли экономики – это ключевые сектора, обеспечивающие устойчивое развитие страны, её экономическую и национальную безопасность, технологическое лидерство и социальную стабильность. Эти отрасли формируют основу промышленного потенциала, критической инфраструктуры и инновационного развития государства.

В официальных документах Российской Федерации отсутствует единый перечень стратегически важных отраслей экономики. Однако, в Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года [34] определены приоритетные направления и отрасли, имеющие ключевое значение для экономической безопасности и устойчивого развития страны. К ним отнесены: оборонно-промышленный комплекс, топливно-энергетический комплекс, цифровая экономика и ИТ-технологии, машиностроение и промышленное производство, агропромышленный комплекс, финансовый сектор, транспорт и логистика, здравоохранение и фармацевтика, образование и наука [35].

Подготовка кадров – это процесс обучения, профессионального развития и совершенствования знаний, навыков и компетенций сотрудников для выполнения конкретных задач в профессиональной сфере. Этот процесс может включать профессиональное обучение, повышение квалификации, переподготовку, внутрифирменное обучение.

Хотя прямого определения понятия «подготовка кадров» в нормативных актах нет, её сущность раскрывается через понятия профессионального образования и профессионального обучения, указанных в Трудовом кодексе РФ [32] и Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» [36].

Цель подготовки кадров – обеспечить высокую квалификацию сотрудников, улучшить их профессиональные навыки, повысить производительность труда и соответствовать требованиям современного рынка труда.

Объектом исследования является российская система подготовки и повышения квалификации кадров. Предметом исследования являются механизмы, реализуемые в процессе подготовки и повышения квалификации кадров.

Главной целью исследования является анализ существующих механизмов подготовки и переподготовки кадров для стратегически важных отраслей экономики с целью выявления их сильных и слабых сторон, а также разработки рекомендаций по их совершенствованию в условиях цифровой трансформации и глобальной конкуренции.

Для достижения этой цели был проведен анализ научной литературы, нормативных документов, аналитических материалов. В системе Elibrary были отобраны публикации по запросу «механизмы подготовки кадров» за период 2019-2025 г. По данному запросу было найдено 1643 статьи. Из них были отобраны статьи о современной российской системе подготовки кадров, находящиеся в открытом доступе, таких статей было найдено 328. Из этих статей путем изучения аннотаций были выбраны 23 публикации, наиболее подходящие для целей исследования.

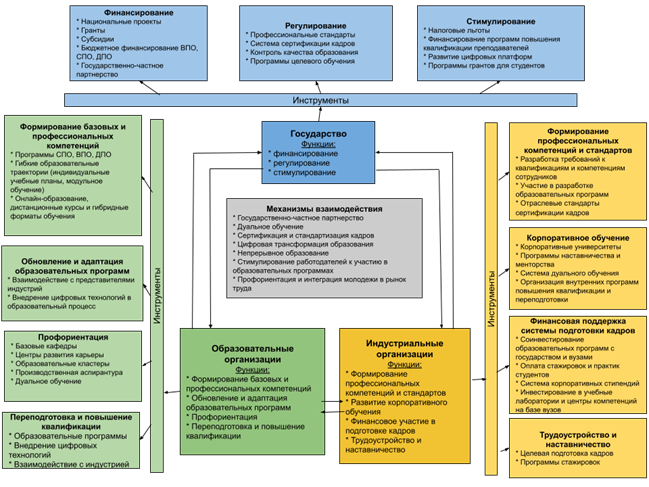

На основании проведенной работы

можно описать существующую систему подготовки кадров следующим образом:

На основании проведенной работы

можно описать существующую систему подготовки кадров следующим образом:

Рисунок 1. Схема системы подготовки кадров в России. Составлено автором.

Отразить взаимодействие элементов системы подготовки и повышения квалификации можно в следующих механизмах:

Механизм государственно-частного партнерства

Государственно-частное партнерство (ГЧП) в образовании — это сотрудничество государства и бизнеса для реализации образовательных проектов, выгодных обеим сторонам. Бизнес заинтересован в подготовке квалифицированных кадров, соответствующих потребностям рынка. Примером успешного ГЧП является дуальная модель обучения, совмещающая теорию и практику на предприятиях [14].

ГЧП оформляется через договоры о стратегическом партнерстве, соглашения с региональными администрациями и образовательными учреждениями. Основные формы взаимодействия включают социальное партнерство (разработка профессиональных стандартов) и совместные образовательные проекты с привлечением частного финансирования и госресурсов [14].

Компании участвуют в разработке образовательных программ, проводят занятия, финансируют обновление учебной базы и поддерживают стипендиальные программы [33], [11]. Создаются образовательные кластеры, объединяющие вузы, бизнес и госструктуры [21]. ГЧП также способствует развитию технологических сетей и повышению престижа государственной службы [11], [3].

Однако при реализации ГЧП участник сталкивается с рядом проблем. Бизнес ориентирован на быструю прибыль, что ведет к дисбалансу в образовательных инициативах: технические специальности получают больше поддержки, чем гуманитарные. Несмотря на наличие отдельных инициатив, направленных на взаимодействие бизнеса и образовательных учреждений, в целом вовлечённость компаний остаётся низкой. Лишь ограниченное число предприятий активно участвует в разработке образовательных программ, организации стажировок и финансировании учебной инфраструктуры. Это приводит к недостаточной адаптации выпускников к требованиям рынка труда. Автономия вузов и сокращение госфинансирования могут сместить фокус образования на коммерческие интересы. Конфликты полномочий между федеральными и региональными властями затрудняют реализацию проектов. Недостаточная регламентация механизмов ГЧП также усложняет сотрудничество [14], [3].

Несмотря на вызовы, ГЧП остается перспективным инструментом повышения качества подготовки кадров. Для его развития требуется совершенствование законодательства, стимулирование долгосрочных образовательных инвестиций бизнеса и прозрачные механизмы финансирования [14].

Механизм дуального обучения

Дуальное обучение сочетает теоретическую подготовку в учебных заведениях с практической работой на предприятиях, что ускоряет адаптацию студентов к реальным условиям и повышает их конкурентоспособность [38]. Университеты и компании совместно разрабатывают учебные программы, ориентированные на потребности рынка [36].

Этот подход улучшает качество подготовки специалистов, сокращает период их адаптации и повышает шансы на трудоустройство, особенно в высокотехнологичных отраслях [14], [33], [11]. Однако широкому внедрению дуального обучения в России препятствуют отсутствие четкого нормативного регулирования и низкая мотивация бизнеса к инвестициям в подготовку кадров [11], [3].

Решением может стать развитие государственно-частного партнерства (ГЧП), предоставление налоговых льгот и субсидий предприятиям, участвующим в образовательном процессе. Успешный пример — центры дуального обучения в Татарстане, ежегодно готовящие более 3 тыс. студентов [38], [23].

Дальнейшее развитие дуального обучения требует устранения правовых барьеров, стимулирования бизнеса к участию и укрепления взаимодействия государства, образовательных учреждений и предприятий [38].

Механизм сертификации и стандартизации кадров

Стандартизация в профессиональном образовании устанавливает единые требования к квалификации специалистов, обеспечивая соответствие подготовки выпускников требованиям рынка труда [31], [27]. Внедрение профессиональных стандартов сокращает разрыв между ожиданиями работодателей и реальными компетенциями выпускников [9].

Национальная рамка квалификаций (НРК) России включает девять уровней профессиональной подготовки, от начального обучения до высших ступеней управленческой деятельности. Эти уровни закреплены в Стратегии развития национальной системы квалификаций Российской Федерации на период до 2030 года [29].

Сертификация подтверждает соответствие специалиста установленным стандартам и проводится через независимую оценку квалификаций или служебную аттестацию [21]. Она повышает точность соответствия выпускников потребностям отраслей, что облегчает их трудоустройство [26].

Независимая оценка квалификаций дает конкурентные преимущества соискателям, гарантируя работодателям соответствие кандидатов профессиональным требованиям. Например, в строительной отрасли сертификация подтверждает знания норм безопасности. Также анализ результатов сертификационных экзаменов помогает корректировать образовательные программы, ориентируя их на запросы рынка [19].

На региональном уровне создаются центры оценки квалификаций, как, например, в Татарстане, где внедрена система оценки специалистов в машиностроении, повышающая соответствие выпускников требованиям предприятий [10].

Развитие сертификации делает рынок труда более прозрачным, повышая конкурентоспособность специалистов и улучшая качество кадрового состава. Для дальнейшей интеграции этой системы необходимо усиление взаимодействия образования и бизнеса [21].

Механизм цифровой трансформации образования

Цифровизация образования направлена на интеграцию технологий для повышения эффективности подготовки специалистов, адаптации их компетенций к требованиям современной экономики и индивидуализации обучения [7].

Ключевые направления включают онлайн-обучение, виртуальные лаборатории и адаптивные методики, позволяющие студентам учиться в удобном темпе и независимо от местоположения [22], [30]. В России развивается проект «Открытое образование», предлагающий онлайн-курсы ведущих вузов страны [20].

Технологии меняют формы обучения: адаптивные платформы персонализируют учебный процесс, а смешанные модели объединяют традиционные и онлайн-методы [15]. Меняются и подходы к оценке знаний — традиционные экзамены заменяются цифровыми портфолио и профилями компетенций [12]. Внедряются паспорта компетенций — электронные документы, фиксирующие уровень профессиональных навыков и помогающие работодателям в подборе специалистов [6], [40].

Рост автоматизации потребует новых профессий, таких как аналитики данных, специалисты по кибербезопасности и разработчики ИИ. По прогнозам McKinsey, до 2030 года изменится до 30% профессий, что требует адаптации образовательных программ [39].

Цифровая трансформация повышает гибкость и эффективность обучения, ускоряет адаптацию кадров к рынку труда и способствует формированию современных образовательных программ.

Механизм непрерывного образования (Lifelong Learning)

Непрерывное образование направлено на постоянное развитие профессиональных знаний и навыков на протяжении всей жизни [3]. Оно включает базовое образование как основу знаний, профессиональное обучение для освоения специальности и дополнительное образование (ДПО) — курсы, переподготовку и тренинги, обеспечивающие адаптацию к изменениям рынка труда [31], [16]. Также, важную роль в повышении квалификации играет самообразование, в том числе через онлайн-курсы и образовательные платформы (Coursera, Udemy, «Открытое образование») [3].

Концепция непрерывного образования рассматривается как один из инструментов профессиональной адаптации в условиях цифровой трансформации. Однако её реализация в России сталкивается с рядом проблем.

Несмотря на наличие программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки, многие из них не обладают достаточной гибкостью и доступностью, особенно для регионов с низкой цифровой инфраструктурой.

Одной из успешных практик является система дополнительного профессионального образования (ДПО), которая позволяет специалистам получать новые компетенции. Однако работодатели редко инвестируют в развитие сотрудников, что затрудняет распространение концепции непрерывного обучения [13].

Механизм стимулирования работодателей к участию в образовательных программах

Для подготовки квалифицированных кадров очень важно взаимодействие бизнеса и образования. Основные механизмы стимулирования участия бизнеса в образовательном процессе включают финансовые меры, государственные программы и нефинансовые преимущества.

Финансовая поддержка включает налоговые льготы, гранты на дуальное обучение, целевую подготовку и модернизацию образовательной инфраструктуры. Государство финансирует программы технологического трансфера и заказывает подготовку специалистов для приоритетных отраслей через программы целевого обучения [33], [11], [3], [17], [1].

Для упрощения сотрудничества создаются правовые механизмы, образовательные платформы и сетевые объединения вузов и предприятий. Работодатели участвуют в разработке учебных программ, наставничестве, организации стажировок и оценке качества подготовки обучающихся [33], [4], [17], [5].

Нефинансовые стимулы включают повышение репутации компаний, возможность формировать кадровый резерв и адаптировать обучение к требованиям рынка. Работодатели могут привлекать студентов на практику с перспективой трудоустройства, участвовать в ярмарках вакансий и повышении квалификации преподавателей [3], [11], [24].

Главные проблемы — недостаточная вовлеченность бизнеса, несоответствие учебных программ требованиям рынка, нехватка финансирования вузов и низкий престиж рабочих профессий. Для эффективного взаимодействия требуется совершенствование законодательства, модернизация учебной базы и активное участие работодателей в образовательном процессе [25], [33], [17].

Механизм профориентации и интеграции молодежи в рынок труда

Эффективная профориентация и интеграция выпускников в рынок труда требуют взаимодействия образования, бизнеса и государства. Основные проблемы — несоответствие подготовки специалистов потребностям рынка, недостаточное участие работодателей в образовательном процессе и слабая связь вузов с реальным сектором экономики [2], [18], [8], [14].

Решением является активное участие бизнеса в формировании учебных программ, развитие дуального обучения, целевой подготовки и производственных практик. Создаются цифровые базы данных для координации образовательных и трудовых процессов, а также программы профориентации, включающие тестирование, тренинги и взаимодействие с работодателями [18], [31], [5].

Государственно-частное партнерство помогает согласовывать интересы бизнеса и образования, создавая сетевые объединения вузов и предприятий. Социальное партнерство способствует интеграции молодежи в рынок труда через наставничество, образовательные проекты и стимулирование технологического трансфера [18], [38], [7].

Для успешной адаптации выпускников необходимо усиление профориентационной работы, финансирование стажировок и создание центров управления знаниями на базе вузов. Эти меры позволят снизить уровень безработицы среди молодых специалистов и повысить их востребованность на рынке труда [37], [27], [4], [1].

Заключение

Проведенное исследование подтвердило, что система подготовки и переподготовки кадров в стратегически важных отраслях экономики играет важную роль в обеспечении устойчивого развития страны, ее экономической безопасности и технологического лидерства. В ходе анализа были выявлены основные проблемы, препятствующие эффективному функционированию данной системы, а также предложены пути их решения.

К числу ключевых проблем можно отнести:

· разрыв между образовательными программами и реальными требованиями рынка труда, что приводит к нехватке квалифицированных специалистов в приоритетных секторах экономики;

· низкую вовлеченность бизнеса в образовательный процесс, в том числе недостаточную активность предприятий в реализации дуального обучения и программ стажировок;

· недостаточную гибкость системы образования, что затрудняет быструю адаптацию учебных программ к стремительно меняющимся требованиям цифровой экономики;

· отсутствие единой системы сертификации и оценки квалификации специалистов, что затрудняет контроль качества подготовки кадров и их соответствие профессиональным стандартам.

Вместе с тем исследование подтвердило эффективность ряда механизмов подготовки и переподготовки кадров, среди которых особое внимание уделено следующим направлениям:

· государственно-частное партнерство (ГЧП), позволяющее интегрировать бизнес в образовательный процесс, создавать корпоративные учебные центры и совершенствовать программы подготовки специалистов в соответствии с актуальными потребностями рынка труда;

· дуальная система образования. способствующая более глубокой интеграции теоретических знаний и практических навыков, что делает выпускников вузов и колледжей более конкурентоспособными;

· непрерывное образование (lifelong learning) как ключевой инструмент профессиональной адаптации, особенно в условиях цифровой трансформации экономики;

· цифровизация образовательного процесса, включающая онлайн-обучение, виртуальные симуляции, искусственный интеллект для персонализированного обучения, а также использование больших данных для прогнозирования потребностей рынка труда;

· внедрение профессиональных стандартов и системы сертификации квалификаций, что обеспечивает единые требования к компетенциям специалистов и повышает прозрачность системы подготовки кадров.

Полученные в ходе исследования результаты могут быть использованы при разработке стратегий развития системы профессионального образования, совершенствовании государственных программ подготовки кадров и внедрении новых механизмов взаимодействия бизнеса, вузов и органов государственной власти.

Перспективные направления дальнейших исследований включают:

Разработку интегрированной модели прогнозирования потребности в кадрах. В условиях высокой динамичности рынка труда важно создать механизмы прогнозирования спроса на специалистов в различных отраслях экономики. Это позволит образовательным учреждениям своевременно корректировать учебные программы, а работодателям – планировать кадровую политику.

Исследование роли искусственного интеллекта и автоматизированных систем в процессе обучения и оценки знаний. Современные цифровые технологии могут не только повысить эффективность образовательного процесса, но и обеспечить индивидуализацию обучения в соответствии с особенностями каждого студента или сотрудника.

Разработку и внедрение новых форм партнерства между бизнесом и образовательными учреждениями. Включение предприятий в управление образовательными программами, создание совместных исследовательских центров и интеграция образовательных процессов с промышленными проектами могут значительно повысить качество подготовки специалистов.

Исследование эффективности механизмов финансирования образовательных инициатив. Анализ международного опыта показывает, что успешные модели подготовки кадров требуют многоканального финансирования, включающего государственные инвестиции, частный капитал и грантовые программы. Важно оценить, какие из этих моделей могут быть наиболее эффективны для России.

Оценку влияния цифровизации на требования к компетенциям специалистов. В условиях автоматизации многих процессов меняется структура трудовой деятельности, что требует переосмысления системы подготовки кадров. В дальнейшем необходимо исследовать, какие компетенции станут приоритетными и как образовательные программы могут адаптироваться к этим изменениям.

Таким образом, система подготовки и переподготовки кадров в стратегически важных отраслях экономики требует постоянного совершенствования и адаптации к современным вызовам. Реализация предложенных механизмов, основанных на интеграции цифровых технологий, партнерстве бизнеса и образовательных учреждений, а также непрерывном обучении, позволит создать конкурентоспособную модель подготовки специалистов, способных эффективно работать в условиях динамично изменяющегося рынка труда.

Благодарности

Автор выражает искреннюю благодарность д.э.н., доц. Бабыниной Л.С. за ценные рекомендации, методологическую поддержку и внимательное руководство на всех этапах работы над исследованием.

References:

Baydarov D. Yu., Faykov D. Yu. (2023). Model transfera tekhnologii iz oboronno-promyshlennogo kompleksa v grazhdanskiy sektor ekonomiki [The model of technology transfer from the defense industry to the civilian sector of the economy]. Administration. 11 (2). 56-67. (in Russian). doi: 10.26425/2309-3633-2023-11-2-56-67.

Bulatova G. A. (2020). Trudoustroystvo vypusknikov vysshikh uchebnyh zavedeniy: analiticheskiy obzor statisticheskikh dannyh i materialov issledovaniy [Graduate employment of higher educational institution: analytical review of statistical data and research materials]. Ekonomika. Professiya. Biznes. (3). 14-20. (in Russian). doi: 10.14258/epb201981.

Butashin D. A. (2019). Sotsiologicheskiy podkhod k analizu podgotovki konkurentosposobnyh i adaptivnyh upravlencheskikh kadrov sistemy gosudarstvennoy sluzhby [Sociological approach to the analysis of training of competitive and adaptive management personnel of the public service system]. Central Russian Journal of Social Sciences. 14 (1). 21-36. (in Russian). doi: 10.22394/2071-2367-2019-14-1-21-36.

Enikeeva S. D. (2021). Vysshee obrazovanie i sfera truda v tsifrovoy ekonomike: novyy mekhanizm vzaimodeystviya [Higher education and labor sphere in digital economy: a new mechanism of interaction]. Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 6: Ekonomika. (4). 202-217. (in Russian).

Ermakova Zh.A., Nikulina Yu.N. (2020). Kachestvo obrazovaniya v otsenke klyuchevyh partnyorov universiteta [Quality of education according to the assessment of university’s key partners]. Higher education in Russia. 29 (8/9). 129-141. (in Russian). doi: 10.31992/0869-3617-2020-29-8-9-129-141.

Fedotova M. N. (2022). Strategicheskiy proekt Model nepreryvnogo pedagogicheskogo obrazovaniya v Vologodskoy oblasti Uchitel shkoly budushchego [Strategic project the model of continuing pedagogical education in the vologda region future school teacher]. Istochnik. (2). 5-8. (in Russian).

Fomitskaya G. N., Bazarova T. S. (2021). Mekhanizmy vzaimodeystviya rabotodateley i professionalnyh obrazovatelnyh organizatsiy v situatsii neopredelennosti [Mechanisms of interaction between employers and vocational educational organizations in a situation of uncertainty]. Vestnik Samarskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta. Seriya: Psikhologo-pedagogicheskie nauki. 18 (4). 21-34. (in Russian). doi: 10.17673/vsgtu-pps.2021.4.2.

Ivanov S.A., Starostina S.E., Avdeev P.B., Dugarova D.Ts. (2019). Professionalnye standarty kak mekhanizmy upravleniya kachestvom professionalnogo obrazovaniya v regione [Qualifications standards as paths for higher and vocational educational quality assurance in the region]. Uchenye zapiski Zabaykalskogo gosudarstvennogo universiteta. 14 (5). 93-102. (in Russian). doi: 10.21209/2658-7114-2019-14-5-93-102.

Karpova N. K., Mareev V. I., Petrova N. P. (2024). Ispolzovanie resursa gosudarstvenno-chastnogo partnerstva v podgotovke kadrov dlya oboronnoy promyshlennosti Rossii [Using the public-private partnership resource in training personnel for the Russian defense industry]. World of Science, Culture and Education. (2). 256-259. (in Russian). doi: 10.24412/1991-5497-2024-2105-256-259.

Kochergin D. G. (2019). Vzaimodeystvie obrazovaniya i biznesa v Rossii: izmenenie sistemy koordinat [Partnership between the education and the business in russia: shifting of the framework]. Bulletin of Kemerovo State University. 4 (1). 90–97. (in Russian). doi: 10.21603/2500-3372-2019-4-1-90-97.

Korshunov I. A., Gaponova O. S., Peshkova V. M. (2019). Vek zhivi — vek uchis: nepreryvnoe obrazovanie v Rossii [Live for a century and learn for a century: continuing education in Russia] (in Russian).

Krechetov I. A. (2022). O napravleniyakh razvitiya sistemy distantsionnogo obucheniya universiteta [About the directions of the University's distance learning system development] Modern education: integration of education, science, business and government. 116-123. (in Russian).

Lavrushenko S. V. (2021). Izmenenie mekhanizmov formirovaniya novyh kompetentsiy v protsesse realizatsii programm dopolnitelnogo professionalnogo obrazovaniya agrarnogo profilya [Changing the mechanisms of formation of new competencies in the process of implementing additional professional education programs in the agricultural sector] Shamov pedagogical readings of the Scientific School of Educational Systems Management. 666-670. (in Russian).

Lebedeva T. F., Suslenkov Yu. V. (2019). Razvitie IT-obrazovaniya v regionakh v usloviyakh stanovleniya tsifrovoy ekonomiki [The development of it education in regions in the formation of the digital economy]. Professionalnoe obrazovanie v Rossii i za rubezhom. (2). 85-93. (in Russian).

Leonteva I. A., Pleshkov K.V., Chernyshova T.N. (2019). Vyyavlenie i sistematizatsiya faktorov, formiruyushchikh regionalnye potrebnosti rynka truda [Identification and systematization of factors shaping the regional needs of the labor market]. Oeconomia et Jus. (3). 1-9. (in Russian).

Rakhmanenko I. A. (2022). Peredovye praktiki pri razrabotke metodicheskogo obespecheniya dlya obucheniya prakticheskim navykam v oblasti informatsionnoy bezopasnosti v usloviyakh distantsionnogo obucheniya [Best practices in the development of methodological support for teaching practical skills in the field of information security in a distance learning environment] Modern education: integration of education, science, business and government. 19-23. (in Russian).

Rusetskaya E.A., Taranenko N.Yu., Kotova D.A. (2021). Obrazovatelnye partnerstva: praktiki vzaimodeystviya rabotodateley i professionalnyh obrazovatelnyh organizatsiy [Educational partnerships: practices of interaction between employers and professional educational organizations]. Vestnik severo-kavkazskogo federalnogo universiteta (newsletter of north-caucasus federal university). (4). 189-199. (in Russian). doi: 10.37493/2307-907X.2021.4.24.

Sidnenko T. I. (2019). Razvitie sistemy podgotovki kadrov v usloviyakh tsifrovizatsii ekonomiki [Development of the personnel training system in the context of the digitalization of the economy] The digital economy and the labor market of the future. 5-12. (in Russian).

Sorokin P. S., Maltseva V. A., Gass P. V. (2021). Kak i zachem izmeryat professionalnye navyki? [How and why should professional skills be measured?] (in Russian).

Starchenko D. I. (2020). Rol professionalnyh soobshchestv v formirovanii metodicheskoy bazy [Role of professional communities in the methodological base formation]. Akademicheskiy vestnik. Vestnik Sankt-Peterburgskoy akademii postdiplomnogo pedagogicheskogo obrazovaniya. (1). 60-64. (in Russian).

Stepashkina E. A., Sukhodoev A. K., Guzhelya D. Yu. (2022). Issledovanie profilya nadprofessionalnyh kompetentsiy, vostrebovannyh vedushchimi rabotodatelyami pri prieme na rabotu studentov i vypusknikov universitetov i molodyh spetsialistov [The study of the profile of supra-professional competencies demanded by leading employers when hiring university students and graduates and young professionals] (in Russian).

Tereschenko A. V., Shilina E. N., Echina E. G. (2022). Tsifrovizatsiya obrazovaniya: model smeshannogo obucheniya professionalnomu inostrannomu yazyku v tekhnicheskom vuze [Digitalization of education: a model of blended learning of a professional foreign language in a technical university] Modern education: integration of education, science, business and government. 36-39. (in Russian).

Tinyakova V.I., Morozova N.I., Gunin V.K. (2019). Transformatsiya sistemy professionalnoy podgotovki kadrov, konkurentosposobnyh v usloviyakh ekonomiki, osnovannoy na znaniyakh [Transformation of the system of professional training of personnel, competitive under the conditions of economy, based on knowledge]. Sustainable Development Economics. (1). 242-245. (in Russian).

Tyaglov S.G., Boev V.Yu., Skvortsova M.A. (2021). Sovershenstvovanie mekhanizmov privlecheniya chastnyh investitsiy v sistemu podgotovki professionalnyh kadrov [Improving the mechanisms for attracting private investment in system of professional training]. The journal «Vestnik of Rostov state university of economics». (2). 143-150. (in Russian).

Volegzhanina I. S. (2020). Potentsial nauchno-obrazovatelnogo kompleksa dlya stanovleniya i razvitiya professionalnoy kompetentnosti budushchikh inzhenerov v usloviyakh tsifrovizatsii [The potential of scientific and education complex for development of future engineers' professional competency in the age of digitalization]. Bulletin of Krasnoyarsk State Pedagogical University. (2). 34-45. (in Russian). doi: 10.25146/1995-0861-2020-52-2-198.

Vybornov V. Yu. (2021). Sozdanie setevyh obedineniy kak mekhanizm povysheniya kachestva podgotovki kvalifitsirovannyh kadrov [Creation of network associations as a mechanism for improving the quality of qualified personnel training] Quality management of secondary vocational education. 30-36. (in Russian).

World Economic Forum. — 2023The Future of Jobs Report 2023. Retrieved December 28, 2024, from https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2023/

Страница обновлена: 11.04.2025 в 19:24:25