Human capital for bioeconomy development in Russia: application of professional standards

Titova E.S.1![]()

1 Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова

Download PDF | Downloads: 27

Journal paper

Russian Journal of Labour Economics (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 11, Number 4 (April 2024)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=65658873

Abstract:

The article discusses the application of professional standards as a mechanism for correlating the needs of the labor market and the personnel training system. The results of the analysis of strategic documents of the Russian Federation, current scientific research and global trends reflect the need for qualified personnel: researchers, engineers, economists, and managers for the development of bioeconomy in the Russian Federation. The study of changes in the educational system has helped to identify a number of trends in personnel training, which are essential for the development of human capital.

Based on the results of identification and systematization of professional standards in biosciences, the profile generalized labor functions are summarized. In connection with the study of the biotechnology-based economy, limitations in the application of professional standards as a mechanism for coordinating the employees' competencies and ongoing training programs were identified. The research results illustrate the interest of students in studying the specifics of biotechnology, the existing limitations in the organization of such training and the dissemination of relevant knowledge.

Keywords: bioeconomy, biotechnology, competitive employee, professional standard, professional competency

JEL-classification: Q57, J24, I25

Введение

Обновленная стратегии научно-технологического развития РФ определяет в качестве целевых ориентиров и перспектив научно-технологического развития, среди прочих, интенсификацию подходов к организации хозяйственной деятельности и внедрение современных технологий, позволяющих активнее вовлекать в хозяйственный оборот возобновляемые ресурсы [1]. С учетом имеющихся планов по развитию биоэкономики в РФ [2], а также необходимости создания и использования специализированных биотехнологических знаний для развития биоэкономики планируется проведение ряда мероприятий. К числу данных мероприятий относятся создание:

- отечественных систем хранения уникальной биологической информации и данных (биологические коллекции и генетические данные);

- персонализированной и предиктивной медицины, основанной на использовании индивидуальных генетических данных и применении генетических технологий;

- широкого спектра технологических решений в биологической сфере и др.

Вместе с этим, обновленная стратегия научно-технологического развития РФ подчеркивает первостепенную значимость обеспечения приоритетных направлений научно-технологического развития объектами инфраструктуры, информационными, а главное – трудовыми ресурсами.

Все это требует развития человеческого капитала для обеспечения промышленного производства и научных исследований трудовыми ресурсами и последующего их воспроизводства через систему образования.

Более того, для развития биоэкономики требуется создание и использование широкого диапазона знаний как по наукам о жизни, так в области экономики и управления [3] (Titova, Shishkin, 2023). Поэтому особенное значение приобретает необходимость усиления подготовки ученых, способных знания генерировать, преподавателей, способных к трансляции знаний, инженеров, способных применять новые знания и технологии, а также экономистов и управленцев, компетентных в вопросах создания и использования биотехнологий.

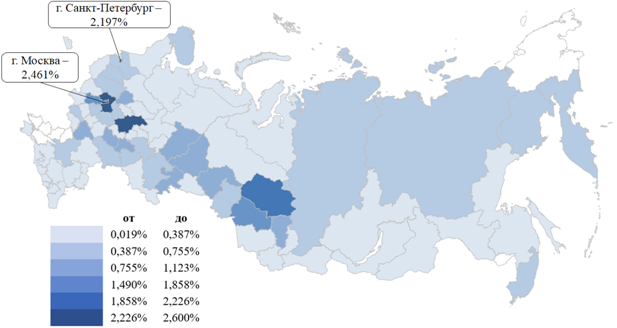

Например, в странах мира, лидирующих в развитии биоэкономики: Бразилии, Германии, США и т.д. [3] (Titova, Shishkin, 2023), доля исследователей среди населения составляет примерно от 1 до 5% [4]. Современный уровень занятости в области науки и образования в РФ можно проиллюстрировать сведениями о региональном уровне занятых научной работой (рис. 1) по отношению к общему уровню занятых в регионе.

В контексте определенных президентом и правительством РФ приоритетов развития страны, развития технологий и подготовки соответствующих кадров подчеркивается необходимость работы над установлением прочных кооперационных связей между наукой, образованием и организациями реального сектора экономики. Указанная работа предполагает научно-образовательное взаимодействие и вовлечение обучающихся всех уровней в деятельность реального сектора экономики. Предполагается, что описанные задачи будут решены с использованием национального проекта «Кадры» [5].

Рисунок 1. Доля численности персонала, занятого научными исследованиями и разработками, в среднегодовой численности занятых, 2022, % [1]

Источник: составлено автором по данным Федеральной службы государственной статистики [6].

Однако в настоящее время отечественная система подготовки кадров проходит очередной этап преобразований, триггером которых во многом стали геополитические события. На фоне проводимых преобразований существует ряд тенденций, связанных с подготовкой кадров как фактора развития человеческого капитала:

- несоответствие компетенций выпускников образовательных организаций запросам работодателей [7] (Kazaryan, Kazantseva, 2023);

- количественные диспропорции в структуре направлений подготовки и специальностей (социогуманитарный блок направлений подготовки и специальностей превосходит инженерно-технический) [8, 9] (Bedenko, Sergeeva, 2020; Titova, 2024);

- отсутствие строгих механизмов маневренной переориентации количества выпускников образовательных организаций по тем или иным направлениям подготовки и специальностям сообразно стратегическим ориентирам научно-технологического развития страны и иным приоритетным потребностям;

- скорость интеграции новых знаний в образовательные программы и их распространение в регионах России недостаточно велика;

- отсутствует механизм сопряжения необходимых для эффективной работы выпускников образовательных организаций компетенций и установленных на государственном уровне ориентиров научно-технологического развития.

Поэтому целью данной работы стало изучение сопряжения каскада профессиональных стандартов в области наук о жизни с потенциальными потребностями рынка труда в условиях развития биоэкономики. Для достижения указанной цели в работе решались следующие задачи:

- изучить особенности профессиональных стандартов по наукам о жизни как элемента системы формирования трудовых ресурсов для развития биоэкономики в России;

- выявить и систематизировать актуальные запросы работодателей на специалистов в области биоэкономики;

- выявить осведомленность обучающихся как перспективных работников о развитии биоэкономики, определить их намерения трудоустройства в данной области и установить самодетерминацию обучающихся в формировании профильных компетенций.

Материалы и методы

Материалы исследования составили данные реестра профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защиты РФ (http://profstandart.rosmintrud.ru), информационные ресурсы платформы «Роснавык» (https://rosnavyk.ru/), Федеральной службы государственной статистики (https://rosstat.gov.ru/). Работа проведена с использованием методов статистического анализа, метода составления картограмм, контент-анализа и группировки информации, содержащейся в научных источниках, нормативно-правовых актах, информационно-аналитических материалах. Для изучения отношения обучающихся к вопросам развития биоэкономики, соответствующей подготовки и формирования профильных компетенций использовался метод анкетирования.

Изучение профессиональных стандартов в области наук о жизни для развития человеческого капитала в биоэкономике

В настоящее время механизм сопряжения компетенций, которыми должны обладать выпускники образовательных программ, и потенциальных трудовых функций, которые должны выполнять работники, реализуется через наложенное на образовательные организации обязательство по соответствию профессиональных компетенций образовательных программ установленным государством в профессиональных стандартах (ПС) трудовым функциям [10, 11] (Saprykina, 2019; Alekseeva, 2019).

Трудовой кодекс РФ определяет ПС как характеристику квалификации, необходимой работнику для осуществления определенного вида профессиональной деятельности, в том числе выполнения определенной трудовой функции [12].

При проектировании образовательной программы образовательная организация использует в том числе ПС, соответствующие профессиональной деятельности выпускников (из числа указанных во ФГОС в случае их применения и (или) иных профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников). Для размещения утвержденных ПС предусмотрен отдельный ресурс Министерства труда и социальной защиты РФ [13].

Из ПС, соотнесенных с направлением подготовки в соответствии с ФГОС, образовательная организация выделяет одну или несколько обобщенных трудовых функций (ОТФ). При этом ОТФ должны соответствовать профессиональной деятельности выпускников в сопряжении с уровнем квалификации и требованиями к образованию, устанавливаемых ФГОС (например, по [14]).

Таким образом реализуется механизм условного соотнесения понимания основных характеристик работников двух институциональных регуляторов (Министерство труда и социальной защиты РФ и Министерства науки и высшего образования). Предполагается, что данный механизм обеспечивает согласование требований рынка труда (работодателей) и системы образования при подготовке тех или иных специалистов [15, 16] (Karakozov, Hudzhina, Petrov, 2019; Vasilenok, Buyanova, Maryasheva, 2022).

Существуют и иные нормативные контуры для определения целевых образовательных результатов, например, Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКСД) и Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий (ЕТКС) [16] (Vasilenok, Buyanova, Maryasheva, 2022). Однако основой для детерминации трудовых функций, профессиональных критериев и карьерной траектории, перспектив переподготовки и пр. принято считать именно ПС [10] (Saprykina, 2019).

Вместе с этим отечественные авторы отмечают недостаточную гармонизацию профессиональных компетенций с требованиями ПС и, соответственно, потребностями рынка труда [7] (Kazaryan, Kazantseva, 2023). Во-первых, бюрократическая процедура внесения изменений или утверждения новых ПС накладывает временные ограничения на процесс их обновления. Во-вторых, профессиональные компетенции, необходимые для выполнения профессиональной деятельности, морально устаревают, требуют гибкости и постоянного обновления сообразно требованиям работодателей, развитию науки и техники, а также планам научно-технологического развития РФ [1]. Наконец, происходящее в мире развитие техники и технологий, выделение новых областей знания приводит к появлению новых профессий, что особенно выражено для биоэкономики. Указанные обстоятельства требует обновления и квалификационных характеристик, определяемых ПС.

С целью подтверждения приведенных доводов в контексте изучения особенностей формирования человеческого капитала для развития биоэкономики были изучены отдельные характеристики ПС. Экспертным методом было отобрано 45 ПС, относящихся к наукам о жизни в целом и биотехнологии в частности (за исключением ПС работников здравоохранения). Результаты отбора ПС позволили выделить в массив данных 143 обобщенные трудовые функции (ОТФ), группировка которых представлены в таблице 1.

Таблица 1

Группировка обобщенных трудовых функций, содержащихся в профильных для развития биоэкономики профессиональных стандартах

|

Группа ОТФ

|

Краткое описание

|

|

Сырьевая

|

Работы

по получению и хранению возобновляемых биологических ресурсов

|

|

Технологическая/

лабораторная |

Подготовительные

работы, лабораторный контроль качества сырья и продукции, совершенствования

технологий, использование технологий переработки возобновляемого сырья,

работа с биотехнологическим оборудованием

|

|

Организационно-управленческая

|

Организация,

мониторинг и контроль процесса получения и использования биологических

ресурсов

|

|

Стратегическая

|

Развитие

процессов получения биологических ресурсов

|

|

Проектная

|

Организация

испытаний при производстве новых видов биологических ресурсов, разработка

проектов использования биотехнологий

|

|

Продуктовая

|

Получение

продуктов из биологического сырья, в том числе энергоносителей

биотехнологическим способом

|

|

Экологическая

|

Мониторинг

состояния окружающей среды в целях применения природоохранных биотехнологий и

разработка соответствующих рекомендаций

|

Несмотря на условное наличие в изученном массиве данных ОТФ, связанных с использованием биотехнологий, ОТФ очень разнородны по ПС, а ОТФ непосредственно связанные с использованием биотехнологий или получением возобновляемого сырья присутствуют в ограниченном количестве. Приведенные в таблице 1 группы ОТФ представлены в изученных ПС фрагментарно. Существенным для развития биоэкономики обстоятельством является отсутствие среди ОТФ исследовательской компоненты, а также указаний на способности работников использовать в практической деятельности постгеномных технологий, работать с соответствующими базами данных.

Стоит отдельно отметить, что среди, например, ПС по укрупненной группе направлений подготовки «Экономика и управление» отсутствуют ОТФ прямо указывающие на обязательность требования к работнику в части способности использовать биотехнологии.

Примечательно, что среди отобранных, профильных для развития биоэкономики ПС преобладают стандарты, отнесенные к первой, второй и третьей группам занятий, соответствующих общероссийскому классификатору (ОКЗ). К этим группам занятий относятся руководители, специалисты высшего и среднего уровней квалификации. Доля первых трех групп в выборке составляет 84,8%. Например, группы занятий №№ 6 и 7: квалифицированные работники сельского и лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства и квалифицированные рабочие промышленности, строительства, транспорта и рабочие родственных занятий представлены в ограниченном количестве. В качестве примера распределение занятий в собранной выборке проиллюстрировано по подгруппам (рис. 2).

Рисунок 2. Распределение отобранных профессиональных стандартов по подгруппам в соответствии с общероссийским классификатором занятий

Источник: составлено автором по данным [13].

Полученная выборка профессиональных стандартов содержит ОТФ, относящиеся в основном к четвертому, пятому, шестому и седьмому квалификационному уровню [17], которые разграничивают не только уровни профессиональных обязанностей, но и объем профессиональных знаний работника (рис. 3а), ОТФ первого и девятого квалификационных уровней отсутствуют вовсе. Если работников первого квалификационного уровня связано с применением элементарных знаний или узкого круга специальных знаний, то работники девятого квалификационного уровня должны иметь подготовку по программам подготовки кадров высшей квалификации (аспирантуры) и быть способными осуществлять научные исследования и производить новые знания.

Кроме того, полученная выборка ПС в основном относится к таким видам экономической деятельности: производство пищевых продуктов, а также растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях (рис. 3б).

|

|

|

|

а

|

б

|

Источник: составлено автором по данным [13].

Описанные обстоятельства могут рассматриваться в контексте изучения ПС, профильных для развития биоэкономики, как недостаток определенных стандартов, а не как отсутствие специалистов первого и девятого (как и других) квалификационных уровней в целом. Между тем, существующая необходимость сопряжения профессиональных компетенций, содержащихся в образовательных программах, и ОТФ ПС, ограниченный круг и диапазон ПС, бюрократическая нагрузка их модернизации приводят к противоречию в целеполагании при формировании трудовых ресурсов для развития биоэкономики.

Таким образом, можно сделать вывод, что в заданном контексте отсутствуют строгая рамка и ключевые направления для формирования профессиональных компетенций в соответствии с актуальными потребностями развития национальной биоэкономики.

Результаты выявления запроса работодателей на специалистов в области биоэкономики

Несмотря на распространенную практику участия потенциальных работодателей в разработке, рецензировании и последующей реализации образовательных программ отечественных вузов, существует не только проблема диспропорций спроса, но проблема структуры предложения на рынке труда [18] (Mirzabalaeva, Antonova, 2023). Второй ощутимой проблемой является различия в видении совокупных квалификационных (качественных) характеристик и способностей выпускника образовательными организациями и потенциальными работодателями.

По этой причине создаются структуры для подготовки кадров в целях отдельных компаний (например, Перекресток и др. [19]), активно развивается рынок дополнительного образования (повышение квалификации и профессиональная переподготовка). Возникает понятие «микроквалификации» – осуществляется краткосрочная образовательная подготовка для решения отдельных профессиональных задач динамично меняющегося мира [20] (Shadrina, 2023).

Описанные явления свидетельствуют о стремлении работодателей получить наиболее соответствующего должности работника, а также оперативно решать задачи его профессионального развития в целях увеличения эффективности экономической деятельности.

Таким образом, становится очевидно, что для подготовки кадров, квалификация которых отвечает запросам работодателей, существенным является своевременное изучение необходимых компетенций: знаний, умений и навыков.

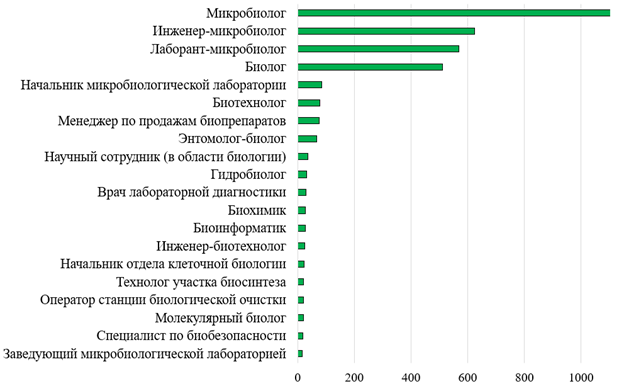

Для изучения существующего запроса работодателей по привлечению специалистов в области биотехнологии (биоэкономики) были использованы данные платформы «Роснавык», которая предназначена для анализа востребованных на рынке труда профессий, навыков и предложений работодателей [21]. Платформа «Роснавык» агрегирует сведения ведущих отечественных сервисов взаимодействия работников и работодателе: Работа России (https://trudvsem.ru/), HeadHunter (https://hh.ru/), SuperJob (https://www.superjob.ru/), Работа.ру (https://www.rabota.ru/). С целью получения выборки для последующего анализа был осуществлен поиск вакансий в РФ за период 27.02.2023-27.02.2024 по ключевому запросу «био». Следует отметить, что всего за изученный период на платформе «Роснавык» агрегировано более 13 млн вакансий. Обработка результатов поискового запроса позволила получить 41 наименование с общим количеством вакансий 7076. Из полученного количества 47,84% вакансий отведено преподавателям и учителям биологии. Сведения о следующих по численности двадцати наименованиях вакансий в качестве примера приведены на рисунке 4.

Рисунок 4. Распространенность вакансий по итогам обработки результатов профильного поискового запроса

Источник: составлено автором по данным [21].

Примечательно, что существуют актуальные запросы на таких специалистов как: технолог участка биосинтеза, специалист по биобезопасности, клеточный биолог, оператор цеха биотехнологического производства, специалист по внедрению биологических решений и др.

Впоследствии были обработаны сопряженные с результатами поискового запроса профессиональные и надпрофессиональные навыки, так называемые «hard» и «soft» skills [22] (Zolnikov, Niazbakiev, 2019). Всего обнаружено 87 наименований профессиональных навыков, которые работодатели указывают в качестве необходимых для последующего трудоустройства, с общим количеством упоминаний в вакансиях 5052. По частоте встречаемости лидирую такие профессиональные навыки как:

- базовые знания для работы на персональном компьютере;

- проведение лабораторной диагностики;

- ведение документооборота;

- контроль качества, научно-исследовательская работа;

- выполнение производственного технического контроля и т.д.

Вместе с этим распространены требования к владению навыками химического, физико-химического и иммуноферментного анализа и т.д. Значительное количество наименований навыков относится к цифровым профессиональным компетенциям: анализ и статистическая обработка данных, управление базами данных, владение языками программирования и пр.

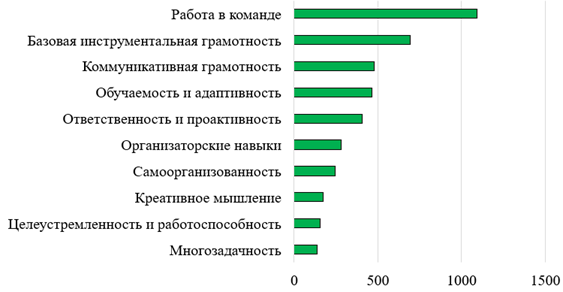

Надпрофессиональных («мягких») навыков выявлено 23 наименования с общим количеством упоминаний 4513. Первые десять наиболее распространенных надпрофессиональных навыков суммированы на рисунке 5.

Среди промышленных предприятий, лидирующих по количеству размещенных за указанный период вакансий можно отметить: БиоАгроСервис, Медицинскую компанию ЭРА, группу предприятий «Черкизово», Danone (Россия), группа компаний «АГРОЭКО», Фармстандарт, Р-Фарс, Генериум, Управляющую компанию «ЭФКО» и других. Преимущественно компании относятся к агропромышленному комплексу или фармацевтической промышленности.

Рисунок 5. Наиболее распространенные в выборке надпрофессиональные компетенции, ед.

Источник: составлено автором по данным [21].

Результаты анализа полученного массива данных показывают, что запросы работодателей весьма далеки от подбора персонала с использованием характеристик, изложенных в профессиональных стандартах. Кроме того, запросы работодателей, осуществляющих деятельность в области биоэкономики, в части способностей потенциальных работников в основном ориентированы на имеющиеся у работников навыки по применению технологий или соответствующих методов.

Таким образом, можно сделать вывод о необходимости ориентации образовательных результатов на стратегические, в том числе технологические, цели развития национальной биоэкономики с учетом основных тенденций развития науки и технологий в мире или на основе результатов организованных форсайт-исследований [23] (Thayer, 2023). Для усиления модернизации и актуализации образовательных программ сообразно перспективам социально-экономического и технологического развития РФ важно снижать бюрократическое обременение и в большей степени опираться на отечественные научные и прикладные достижения, анализ запроса рынка труда, в том числе его региональных особенностей.

Существенное для развития биоэкономики значение приобретают знания о перспективах трудоустройства выпускников вузов в сопряжении с имеющими потребностями экономики, установление заблаговременных связей обучающихся с организациями реального сектора экономики.

Результаты анкетирования обучающихся

Для получения обратной связи и изучения осведомленности обучающихся о развитии биоэкономики, отношению к перспективам трудоустройства в организации, деятельность которых связана с созданием и использованием биотехнологий, в начале 2024 года было проведено анкетирование обучающихся в онлайн-формате. Анкета включала пятнадцать вопросов с вариантами ответов, содержащих сведения об используемых в биоэкономики технологиях, а также компетенциях для ее развития.

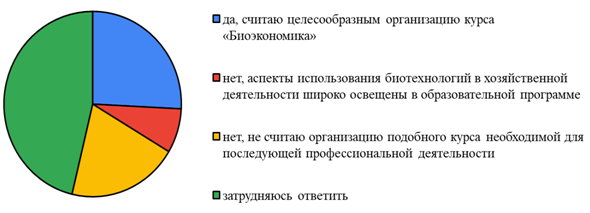

В анкетировании на добровольной основе приняли участие 426 студентов 17 вузов регионов России (г. Москва, Тамбовская, Ульяновская, Белгородская, Рязанская, Челябинская области). Также в анкетировании приняли активное участие обучающиеся Минского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова (36,2% опрошенных). Среди участников анкетирования 71,6% обучаются в бакалавриате, в специалитете – 13,8%, в аспирантуре 7,7%, в магистратуре – 6,8%. Большинство респондентов – 63,6% обучаются по направлению подготовки 38.00.00 Экономика и управление, 7,3% обучаются по направлению подготовки 05.00.00 Науки о Земле, 3,3% опрошенных обучаются по направлению 27.00.00 Управление в технических системах. На вопрос «Приходилось ли Вам изучать возможности использования биотехнологий в процессе освоения образовательной программы?» отрицательно ответили почти 70% обучающихся, 13,1% ответили, что общие вопросы возможностей использования биотехнологий широко освещены в образовательной программе, остальные изучали биотехнологии, но считают, что возможности биотехнологий недостаточно широко освещены в образовательной программе. Результаты ответов обучающихся на вопросы о перспективах развития образовательной подготовки по биоэкономике суммированы на рисунках 6 и 7. Примечательно, что о результатах практического использования биотехнологий в регионе проживания не имеют сведений более 60% респондентов.

Рисунок 6. Результаты ответа на вопросы: Считаете ли Вы необходимым организацию курса «Биоэкономика» в рамках образовательной программы, по которой Вы проходите подготовку? (единичный вариант ответа), %

Источник: составлено автором.

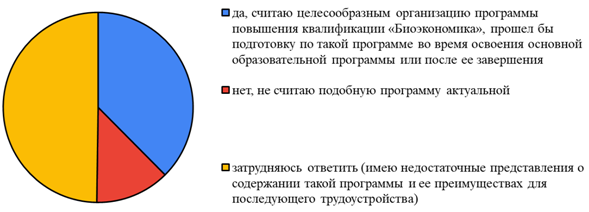

Рисунок 7. Результаты ответа на вопрос: Считаете ли Вы необходимым организацию курса «Биоэкономика» как программу повышения квалификации (дополнительного образования)? (единственный вариант ответа), %

Источник: составлено автором.

Около 20% респондентов рассматривают возможность трудоустройства в организациях, деятельность которых связана с созданием и использованием биотехнологий, более 40% затрудняются с ответом, предположительно ввиду недостаточной осведомленности о данном виде деятельности и недостаточной подготовке в данной области. Вместе с тем результаты изучения самоопределения обучающимися собственных компетенций показывают, в основном, низкую оценку респондентами собственных способностей по анализу и использованию возрастающих объемов новых знаний, их генерации, тематического приращения биоэкономики и пр.

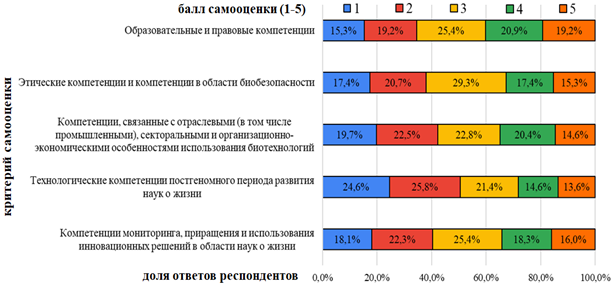

Собственную технологическую компетентность в области наук о жизни; компетентность, связанную с отраслевыми (в том числе промышленными), секторальными и организационно-экономическими особенностями использования биотехнологий (сельское и лесное хозяйство, химическая, пищевая, фармацевтическая промышленность и т.д.), экологическими особенностями использования биотехнологий, биобезопасностью респонденты оценивают также как низкую. Относительно высоко респонденты оценивают образовательные и правовые компетенции (способности к постоянному обучению и трансляции знаний, применению актуального законодательства и его совершенствованию) – в 4 и 5 баллов собственные способности оценили более 40% респондентов. Обобщенные результаты изучения самодетерминации компетентности обучающихся суммированы на рисунке 8.

Рисунок 8. Результаты самооценки респондентов по пятибалльной шкале, %

Источник: составлено автором.

Заключение

Ввиду происходящего реформирования системы образования РФ, а также обновления отечественной стратегии научно-технологического развития более выраженными становятся задачи, связанные с укреплением технологического суверенитета и подготовкой кадров, соответствующих современному уровню развития науки и технологий в мире.

Это обстоятельство рождает потребность организации системы подготовки кадров и формирования трудовых ресурсов, способных осуществлять деятельность для ответа на «большие вызовы», определенные руководством страны.

В этой связи в работе показаны возможности переориентации существующего компетентностного подхода организации системы подготовки кадров сообразно технологическим ориентирам и национальным задачам, в том числе по развитию биоэкономики.

Результаты проведенного в данной работе анализа профессиональных стандартов показывают весьма отрывочный охват необходимых для развития биоэкономики трудовых функций, недостаток исследовательского компонента и отсутствие сведений об использовании новых знаний и достижений постгеномной эры развития биологии. Можно отметить недостаточное покрытие ПС возможных для развития биоэкономики занятий, а также ограниченный охват видов экономической деятельности, предполагаемых ПС для соответствующих работников.

Анализ более 7 тыс. вакансий по материалам портала «Роснавык» позволил выявить перечень профессий, которые уже в настоящее время востребованы в качестве перспективных для развития биоэкономики. Полученный массив данных профильных для развития биоэкономики вакансий способствовал получению информационного массива из более чем 80 наименований профессиональных навыков и выделению из полученного массива наиболее востребованных, в том числе методов лабораторной диагностики, химического анализа, использования цифровых технологий и пр. Таким образом, выявлены некоторые общие характеристики трудовых ресурсов, необходимых для развития биоэкономики.

Анализ надпрофессиональных навыков позволил выявить ключевые по исследуемой выборке, а также определить ключевые предприятия, у которых существует запрос на подготовку подобных специалистов в отраслевой привязке.

Более того, междисциплинарные особенности биоэкономики обеспечивают значимость подготовки специалистов не только в области наук о жизни, но работников социогуманитарного профиля.

Таким образом, в работе показана необходимость расширения диапазона определенных в ПС ОТФ как фактора развития биоэкономики, а также определена потребность непрерывного соотнесения профессиональных компетенций с запросами работодателей, целями национальной экономики.

Соответственно, существует значительная вероятность того, что расширение спектра ОТФ будет способствовать симметричной диффузии профильных профессиональных компетенций в образовательные программы, что существенно для создания конкурентоспособного сектора биоэкономики в нашей стране.

Выявленная в результате проведенного исследования потребность работодателей в квалифицированных кадрах и интерес обучающихся к перспективам трудовой деятельности в области биоэкономики свидетельствуют о необходимости поиска эффективной системы для формирования устойчивого человеческого капитала и трудовых ресурсов для развития биоэкономики в РФ.

[1] Данные по Еврейской автономной области и Чукотскому автономному округу не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций в соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2007 г. № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» (п. 5 ст. 4, ч. 1 ст. 9); данные по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (АО); Ханты-Мансийскому, Ямало-Ненецкому АО и Тюменской области представлены раздельно

[2] Общероссийский классификатор видов экономической деятельности

References:

Alekseeva L.P. (2019). Opyt sozdaniya proektov osnovnyh professionalnyh obrazovatelnyh programm na osnove FGOS3++ i professionalnyh standartov [Experience in creating projects of basic professional educational programs based on FGOS3++ and professional standards]. Nauchnye gorizonty. (3(19)). 8-15. (in Russian).

Bedenko N.N., Sergeeva M.G. (2020). Menedzhment obrazovatelnyh uslug v sisteme vysshego obrazovaniya [Management of educational services in the higher education system scientific research]. Vocational education and society. (4(36)). 15-127. (in Russian).

Karakozov S.D., Khudzhina M.V., Petrov D.A. (2019). Proektirovanie soderzhaniya professionalnyh kompetentsiy obrazovatelnogo standarta IT-spetsialista na osnove trebovaniy professionalnyh standartov i rabotodateley [Development of the content of professional competencies of the educational standard of an it specialist based on the requirements of occupational standards and employers' needs]. Informatika i obrazovanie. (7(306)). 7-16. (in Russian). doi: 10.32517/0234-0453-2019-34-7-7-16.

Kazaryan I.R., Kazantseva N.A. (2023). Nesootvetstvie formiruemyh kompetentsiy vypusknikov vuzov trebovaniyam rabotodatelya kak faktor rosta neformalnoy zanyatosti [The mismatch between the university graduate competences and the employer requirements as a factor of the informal employment growth]. Shadow Economy. 7 (2). 187-196. (in Russian). doi: 10.18334/tek.7.2.117595.

Mirzabalaeva F.I., Antonova G.V. (2023). Strukturnye disproportsii sprosa i predlozheniya na rynke truda v otraslevom i professionalno-kvalifikatsionnom razrezakh [Structural imbalances in labor market supply and demand at the sectoral and occupational qualification levels]. Russian Journal of Labour Economics. 10 (8). 1145-1168. (in Russian). doi: 10.18334/et.10.8.118938.

Saprykina O.A. (2019). Vnedrenie professionalnyh standartov v prakticheskoy deyatelnosti organizatsii kak vazhnyy shag povysheniya professionalnoy kompetentnosti rabotnikov [The introduction of professional standards in the practical activities of the organization as an important step in improving the professional competence of employees] National qualifications system and professional standards. 57-66. (in Russian).

Shadrina L.Yu. (2023). Ekonomicheskaya model otsenki prodvizheniya obrazovatelnyh programm universitetov: na osnove mikrokvalifikatsiy [Economic model for evaluating the promotion of university educational programs: based on micro qualifications]. Journal of Economy and Entrepreneurship. (9(158)). 1427-1430. (in Russian). doi: 10.34925/EIP.2023.158.09.277.

Thayer T. (2023). Identifying similarities and differences in sustainability education and foresight and futures education: a comparative analysis of competence frameworks On the Horizon. 31 (2). 95-109. doi: 10.1108/OTH-11-2022-0066.

The World Bank. Retrieved March 12, 2024, from https://data.worldbank.org/

Titova E.S. (2024). Upravlencheskie podkhody k obespecheniyu tekhnologicheskogo suvereniteta v kontekste razvitiya bioekonomiki v Rossiyskoy Federatsii [Managerial approaches to ensuring technological sovereignty in the context of the development of bioeconomics in the Russian Federation]. Leadership and Management. 11 (1). 211-230. (in Russian). doi: 10.18334/lim.11.1.120502.

Titova E.S., Shishkin S.S., Shtyhno D.A. (2023). Bioekonomika – odin iz putey k ustoychivomu razvitiyu regionov [Bioeconomy as one of the ways to sustainable development of Russian regions]. Federalizm. (1(109)). 56-79. (in Russian). doi: 10.21686/2073-1051-2023-1-56-79.

Vasilenok A.V., Buyanova N.M., Maryasheva S.V. (2022). Sravnitelnyy analiz professionalnyh standartov spetsialistov s vysshim i srednim professionalnym meditsinskim obrazovaniem [The comparative analysis of professional standards of specialists with higher and secondary medical professional education]. Problemy sotsialnoy gigieny, zdravookhraneniya i istorii meditsiny. 30 (6). 1345-1350. (in Russian). doi: 10.32687/0869-866X-2022-30-6-1345-1350.

Zolnikov A.E., Niyazbakiev I.I. (2019). Hard skills i soft skills: v chem raznitsa dlya inzhenera? [Hard skills and soft skills: what’s the difference for engineer?]. Nauchnoe obozrenie. Pedagogicheskie nauki. (2-3). 44-48. (in Russian).

Страница обновлена: 25.04.2025 в 11:39:01