Towards sustainable development of the energy resource potential of the Russian Arctic: geoeconomic dimension (problems, trends, and solutions)

Agarkov S.A.1![]()

1 Институт экономических проблем им. Г.П. Лузина – обособленное подразделение Федерального исследовательского цента «Кольский научный центр Российской академии наук», Russia

Download PDF | Downloads: 31

Journal paper

Russian Journal of Innovation Economics (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 13, Number 3 (July-september 2023)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=54754188

Abstract:

The energy security of the country in the new geopolitical conditions remains at the center of broad scientific discussions. Today, we are witnessing how the global contours of a new world order are being formed, where Russia's prospects as a leading energy power will largely be determined by its ability to adapt to new challenges.

In response to Western sanctions, Russia turned eastward, opting for export-oriented development, which determined the strategic priorities of state energy policy.

The article discusses the prospects for the economic development of the natural resource potential of the Arctic in the context of predicted changes in the world economic order from the standpoint of ensuring the long-term energy sustainability of the national economy and strengthening Russia's position in the energy markets of the Asia-Pacific and BRICS.

Acknowledgments: The study was carried out within the framework of the state assignment of the Federal Research Center «Kola Scientific Center of the Russian Academy of Sciences» in terms of research work of the G.P. Luzin Institute for Economic Problems on the scientific topic: FMEZ-2023-0009, No. 123012500051-8 «Strategic planning development of the Arctic in the new geo-economic and political conditions”.

Keywords: Arctic zone, energy transport space, mineral resource center, Arctic communication integrated system, energy and transport corridor, development synergistic effect

Funding:

Исследование выполнено в рамках государственного задания Федерального исследовательского центра «Кольский научный центр Российской академии наук» в части проведения научно-исследовательских работ Института экономических проблем имени Г. П. Лузина по научной теме: FMEZ-2023-0009, № 123012500051-8 «Стратегическое планирование развития Арктики в новых геоэкономических и политических условиях».

JEL-classification: F02, O10, Q40, Q47, Q48

Введение

В современных геополитических условиях Россия сталкивается с рядом крупных вызовов, формирующих системные риски национальной безопасности. Приходится констатировать, на фоне беспрецедентного санкционного давления наша страна утратила позиции главного экспортера углеводородов на европейские рынки, которые совокупно приносили более трети нефтегазовых поступлений в федеральный бюджет [1].В этих условиях Россия пытается переформатироваться под новые вызовы, трансформируя существующую структуру товарных потоков с запада на восток, где существует устойчивый, растущий спрос на энергоресурсы.

Однако дисбаланс в пространственной организации системы транспортных коммуникаций и неразвитость транспортной инфраструктуры в целом, усугубившиеся на фоне санкционного давления и транспортного эмбарго, создают не только ощутимые и весьма болезненные проблемы для российских экспортеров углеводородов, но и в целом существенно ограничивают возможности для роста национальной экономики.

Транспортная система России в современном состоянии как в целом, так по ряду ключевых сегментов (инфраструктура железнодорожного транспорта и внутренних водных путей, автомобильные дороги) нуждается в больших инвестициях, в том числе в интеллектуализацию транспортной системы на основе цифровых технологий и не обладает резервами долговременной устойчивости; имеется дефицит портовых мощностей, ориентированных на перевалку экспортно-импортных грузов [с. 8, 11] [2].

Недостаточное развитие существующей транспортной инфраструктуры, а также наличии многочисленных "узких мест" на транспортных направлениях и стыках отдельных видов транспорта сдерживает комплексное освоение новых территорий, обладающих высоким природно-ресурсным потенциалом.

Для эффективного обеспечения диверсифицированной логистики внутренних и международных перевозок необходимы транспортные хабы с современной сервисным обслуживанием на основе цифровизации, имеющие мультимодальную связь с транспортными (речными, автомобильными и железнодорожными) магистралями страны.

Особенно это актуально для Арктической зоны России, располагающей крупнейшими в мире запасами природных углеводородов, эконмическое освоение которых напрямую зависит от уровня развития транспортной инфраструктуры. Для Российской Арктики географическая и технологическая доступность транспортных услуг не только определяет возможности социально-экономического развития удаленных территорий, но и является системообразующим фактором интеграционной целостности и единства национального экономического пространства.

Поэтому комплексное развитие арктической транспортной сети в интеграционной целостности морских, прибрежных и континентальных коммуникаций приобретает критически важное народнохозяйственное значение, как с позиций хозяйственного освоения минерально-сырьевых запасов полезных ископаемых Арктической зоны, так и её транзитного потенциала, включая задачу диверсификации направлений экспортных поставок российских углеводородов и укрепления позиций на энергетических рынках Азиатско-Тихоокеанского региона.

Это актуализирует необходимость анализа основных факторов, влияющих на перспективы хозяйственного освоения запасов углеводородов Арктики в условиях новых геополитических вызовов, что определило основные направления и круг задач данной работы.

Целью работы был анализ факторов и детерминант устойчивого развития топливно-энергетического потенциала Арктической зоны, включая тенденции, перспективы и риски реализации арктических минерально-сырьевых и инфраструктурных проектов в условиях роста геополитической напряженности.

Для достижения поставленной цели были проанализированы государственные документы стратегического планирования развития Арктической зоны с позиций неореализма, определяющего современный геополитический контекст.

Обоснована необходимость совершенствования методологических подходов целеполагания пространственной организации хозяйственного освоения ресурсного потенциала Арктической зоны, учитывающего современные реалии динамичной, гиперконкурентной мировой экономики.

Научная новизна работы непосредственно связана с реализацией поставленной цели и заключается в концептуальном обосновании организации энерготранспортного пространственного устойчивого развития топливно-энергетического потенциала Арктической зоны в новых геополитических условиях.

Авторская гипотеза состоит в том, что для того чтобы в условиях современных вызовов и геополитической турбулентности обеспечить конкурентоспособное развитие национальной (и арктической) экономики необходимо использовать сверхдинамичные методы «сквозных решений», которые способны кардинально менять ситуацию на существующих рынках или способствуют формированию новых рынков. Для этого предлагается применение геоконвергнетного подхода на основе максимально возможного использования геостратегических преимуществ и природно-ресурсного потенциала Арктической зоны.

В рамках разрабатываемого геоконвергентного подхода представлена концептуализация пространственной организации энерготранспортного пространства устойчивого хозяйственного освоения топливно-энергетического потенциала Российской Арктики.

Обзор литературы

Теоретическую основу исследования составили работы отечественных и зарубежных ученых в области пространственной организации экономики внесли Гранберг А. Г. [1] (Гранберг, 2003), Минакир, А.И., Демьяненко А.Н. [2] (Минакир, Демьяненко, 2010), Артоболевский С. С. [3] (Артоболевский и др., 2011), Татаркин А.И. [4] (Татаркин, 2010, нового регионализма П. Кругмана [5] (Krugman, Fujita, Venables, 2004) Б. Хеттне и Ф. Содербаума [6] (Hettne, Söderbaum, 2000).В работах Богоявленского В. И., С. Ю. Козьменко, В. А. Маслобоева, М. В. Ульченко, исследуются глобальные тенденции освоения энергетических ресурсов Российской Арктики [7] (Богоявленский, Козьменко, Маслобоев, Ульченко, Агарков, 2019).

В трудах Агаркова С. А. [8] (Агарков, 2022), Ивановой М. В., Козьменко А. С. [9] (Иванова, Козьменко, 2022) разрабатываются подходы пространственной организации региональной экономики арктических и северных территорий, системы морских коммуникаций, особенности пространственной организации инновационных процессов в арктическом регионе.

Так же проблемы, затронутые в работе, ранее рассматривались такими исследователями, как Земнухова Е.А. [10] (Земнухова, 2021), Сафонова Т. Ю. [11] (Сафонова, 2020), Гурлев И. В., Макоско А. А., Малыгин И. Г., Каминский В. Ю. [12] (Гурлев, Макоско, Малыгин, Каминский, 2021), Динец Д.А., Меркулов А. С. [13] (Динец, Меркулов, 2021).

Особенности транспортной логистики в условиях санкционных ограничений и мировая торговля и международные морские перевозки в условиях новых геоэкономических рисков исследуются в работах Бабуриной О.Н., Кузнецовой Г.В., Подбиралиной Г.В., Хекерт Е.В. [14] (Бабурина, Кузнецова, Подбиралина, Хекерт, 2022)

Указом Президента РФ от 5.03.2020 №164 «Об утверждении Основ государственной политики Российской федерации в Арктике на период до 2035 года» [3] были определены основные направления развития Российской Арктики на долгосрочную перспективу. Тема пространственной организации экономики российской Арктики нашла свое отражение в целом ряде государственных документов, где освоение ресурсного потенциала предполагается осуществлять путем формирования минерально-сырьевых центров, под которыми подразумевается «…..совокупность разрабатываемых и планируемых к освоению месторождений, связанных общей существующей и планируемой инфраструктурой и имеющих единый пункт отгрузки добываемого сырья или продуктов его обогащения в федеральную или региональную транспортную систему» [c. 6] [4].

Теоретическое осмысление процессов пространственной организации экономики приводит нас к выводу, что транспортные коммуникации, являются материальной основой и необходимым условием территориальной целостности и единства экономического пространства страны и регионов, что особенно актуально для Арктической зоны, реализация значительного природно-ресурсного потенциала которой неразрывно связана с развитием системы транспортных коммуникаций, соединяющих арктические территории с промышленными центрами страны и мира, генерирующими спрос на энергоносители и другие виды стратегического сырья.

В стратегии пространственного развития основными проблемами, сдерживающими экономический рост называются: «….несоответствие существующего уровня развития магистральной транспортной инфраструктуры потребностям экономики, наличие инфраструктурных ограничений, низкая транспортная связанность центров экономического роста между собой и с другими территориями, недостаточный уровень интегрированности различных видов транспорта и нереализованный транзитный потенциал» [с. 9] [5]. Особенно остро эти проблемы проявились в условиях санкционных ограничений, когда задача укрепления позиций России на энергетических рынках стран АТР приобрела статус стратегического приоритета экспортной политики.

Задача сбалансированного и взаимосвязанного развития национальной транспортной системы нашла свое отражение в целом ряде государственных документов стратегического планирования [6] и комплексных планах модернизации магистральной инфраструктуры [7]. Так в новой редакции «Транспортной стратегии РФ до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года» [8] для обеспечения территориальной целостности экономического пространства страны, развития внешнеэкономических связей и интеграции национальной экономики в глобальную хозяйственную мирсистему делается упор на укрепление Единой опорной транспортной сети, объединяющей важнейшие объекты транспортной инфраструктуры для всех видов транспорта [с. 8] [9].

Принципы формирования Единой опорной сети предполагают обеспечение транспортной доступности к существующим и перспективным минерально-сырьевым центрам, «связав их с объектами узловой транспортной инфраструктуры, обеспечивающих транспортную логистику доставки грузов к экспортно-ориентированными портами и промышленными центрами, генерирующим спрос на минерально-сырьевые ресурсы» [c.109] [10].

В рамках данного подхода Правительством РФ утверждена программы развития ОАО «РЖД» до 2025 года [11], где предусмотрен комплексный план модернизации и расширения пропускной (и провозной) способности железнодорожных магистралей (боле 8,2 тыс. км.).

Проблемы транспортной доступности особенно остро стоят для Арктической зоны, как с точки зрения обеспечения ее территориальной целостности и единства национального экономического пространства, так и промышленно-хозяйственного освоения месторождений (действующих и перспективных) высоколиквидных запасов углеводородов.

В целях развитие Северного морского пути как международного интермодального транспортного коридора, распоряжением Правительства РФ утвержден план развития Северного морского пути на период до 2035 г. [12], включающий комплекс мероприятий (более 150), направленных на решение инфраструктурных задач.

Обзор государственных и отраслевых документов стратегического планирования, где основное внимание было уделено проблематике устойчивого развития Арктической зоны, приводит нас к обоснованному выводу, во-первых, прогнозная динамика долгосрочных ориентиров (индикаторов) развития национальной экономики под влиянием санкций существенно рассинхронизировалась и требует серьезной ресурснообеспеченной корректировки, учитывающей геостратегические (геоэкономические) задачи развития народного хозяйства и обеспечение национальных интересов в мире. Во-вторых, принципы стратегического целеполагания долгосрочного развития народного хозяйства не учитывают современные реалии быстро меняющейся гиперконкурентной глобальной экономики и требуют соответствующего времени и вызовам методологического обеспечения. В третьих, хозяйственное освоение ресурсного потенциала АЗРФ требует опережающего развития арктической системы транспортных коммуникаций с применением современных принципов интермодального обеспечения транспортной логистики, что предполагает развитие международных транспортных коридоров, связывающих минерально-сырьевые центры добычи (МСЦ) полезных ископаемых с рынками сбыта страны и мира, формирующими спрос на энергоресурсы и другие виды стратегического сырья.

Поскольку территориально развитая и пространственно сбалансированная транспортная сеть создает опорный каркас хозяйственной системы страны, открывает возможности для участия в структуре мировых и национальных (межрегиональных) экономических связей и производственно-хозяйственных отношений, формирующих цепочки создания стоимости.

При этом следует также подчеркнуть, что представленное в документах целеполагание отражает принципы планирования и организации, характерные для индустриально-рыночной эпохи, когда инновационная динамика экономического развития носила линейный характер, а не достижение стратегически важных целей в установленный срок не имело столь пагубных последствий для устойчивости (и конкурентоспособности) национальной экономики, что очень остро проявилось после начала специальной военной операции и введения против России санкций.

Такое консервативное целеполагание не учитывает современные реалии гиперконкурентной, динамичной конвергентно-сетевой экономики [15, с.10], на которые накладываются геополитические и технологические вызовы четвертой промышленной революции.

Клаус Шваб, автор широко известной и получившей признание книги «Четвертая промышленная революция» писал: «… в отличие от предыдущих, эта промышленная революция развивается не линейными, а скорее экспоненциальными темпами; она сочетает разнообразные технологии, обусловливающие возникновение беспрецедентных изменений парадигм в экономике, бизнесе, социуме в каждой отдельной личности» [16, c. 9].

Становление нового (шестого) нано-технологического уклада, декарбонизация экономики сопровождается снижением спроса на сырьевые товары, в результате чего их доля в мировой торговле снижается (если пиковые значения доли сырьевых товаров в мировом экспорте составила 31,8 % (2012 г.), то по итогам 2020 года 23,3 %) [13].

В этих условиях, как никогда ранее, наряду с качественными характеристиками стратегического планирования, характеризующими комплексность целевых задач устойчивого (и конкурентного) развития национальной экономики, принципиальное значение приобретают временные факторы достижения поставленных целей.

Это тезис так же подтверждается тем, что значительное количество целевых показателей, заявленных в документах государственного и отраслевого стратегического планирования, в части касающейся развития минерально-сырьевой базы [14], топливно-энергетического комплекса [15], модернизации и развития инфраструктуры [16], транспорта [17]; [18]; [19] не выполняются в срок, что подтверждается в ходе данного исследования.

Так по данным, представленным в Транспортной стратегии РФ до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года (приложение № 2) из 81 показателя выполнены только 36 (44 %), при этом в части касающейся: обеспечения доступности и качества транспортно-логистических услуг, 7 из 13 (54 %); интеграции в мировое транспортное пространство, из 6 заявленных 0 (ноль) [20].

Более того, под влиянием санкций прогнозная динамика долгосрочных ориентиров (индикаторов) развития национальной экономики рассинхронизировалась и требует существенной ресурсообеспеченной корректировки.

В этих условиях при постановке вопроса обеспечения национальных интересов и энергетической безопасности страны необходимы новые принципы и подходы целеполагания устойчивого (и конкурентоспособного) развития народного хозяйства, адекватные информационно-сетевой эпохе и современным реалиям динамичной, быстро меняющейся гиперконкурентной экономики. Как справедливо отмечал Нобелевский лауреат Д. Норт: «Попытка разобраться в экономических, политических, социальных изменениях... требует фундаментальной перестройки нашего мышления» [17].

Поэтому целью данной работы является не просто анализ проблем и рисков развития арктической экономики, а систематизация универсальных закономерностей и свойств современного конвергентно-сетевого экономического уклада, а также условий и способов, благодаря которым эти свойства могут быть использованы для получения ожидаемых эффектов на пути к устойчивому развитию энергоресурсного потенциала Российской Арктики.

Материалы и методы

Исследование основано на системном, структурно-функциональном и институциональном подходах, которые помогают проанализировать государственную политику и институты развития арктической экономики с позиций неореализма, определяющего современную повестку нового мирового порядка. Геоэкономический подход так же актуален, поскольку Арктическая зона является геостратегической территорией, где сосредоточено очень много национальных и международных интересов, а реализация проектов хозяйственного освоения пространств и ресурсов Арктики, связанных, в том числе с добычей полезных ископаемых и развитием Северного морского пути для обеспечения коммерческого судоходства требуют международного участия и зависят от факторов, определяющих геоэкономический контекст.В исследовании большое внимание уделяется организации системы арктических коммуникаций, которые имеют первостепенное значения при разработке углеводородных месторождений Арктической зоны. Поэтому актуальным является разработка подходов, обеспечивающих оптимальную организацию энерготрансопртного пространства для перспективного хозяйственного освоения высоколиквидных запасов топливно-энергетических ресурсов.

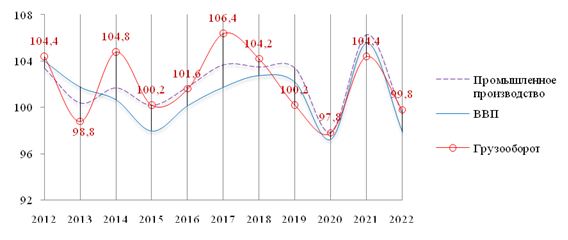

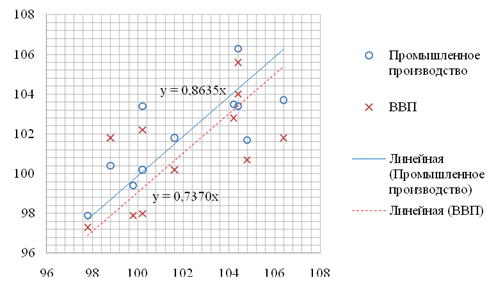

Транспортные коммуникации являются материальной базой экономического роста, поскольку позволяет интегрироваться в структуру мирохозяйственных связей и открывает возможности для участия в цепочках создания стоимости. Об этом так же свидетельствует тесная взаимосвязь (корреляция) показателей грузооборота с промышленным производством и ВВП (рис. 1). Теснота корреляционной связи изменений грузооборота с изменением промышленного производства и ВВП и, составляет 76 и 63 %, соответственно (рис. 2).

Рис. 1 Динамика темпов роста промышленного производства и грузооборота по всем видам транспорта за период с 2012 по 2022 годы

Источник: составлено автором на основе данных Росстата и Минтранса РФ

Рис. 2 Корреляционная связь динамики грузооборота с промышленным производством и ВВП

Источник: составлено автором по данным за период 2012–2022 (см. рис. 1)

Численное значение коэффициента корреляции указывает на степень и характер зависимости грузооборота всего транспорта от роста промышленного производства и ВВП страны.

На наш взгляд в условиях современности целеполагание конкурентоспособного развития национальной экономики требует применения динамичного подхода, основанного на реализации геостратегических (геоэкономических) преимуществ страны с использованием современных принципов, так называемых «сквозных» решений (по аналогии со «сквозным» технологиям), которые способны кардинально менять ситуацию на существующих рынках или способствуют формированию новых рынков.

Мы называем это «геоконвергентным принципом» который положен в основу развиваемой нами геоконвергентной концепции пространственной организации устойчивого развития Арктической зоны на основе максимально возможного использования геостратегических преимуществ и природно-ресурсного потенциала территорий, когда в новых геополитических условиях необходимо использовать сверхдинамичные методы «сквозных решений», адекватно учитывающие принципы функционирования и вызовы современной экономики, которая представляет собой: «….глобальную гиперконкурентную электронно-сетевую, социо-нейроморфную экономическую систему, имеющую интегративную, сложно организованную распределенную, многоуровневую структурно-функциональную организацию……» [18, с.7].

По нашему мнению целеполагание пространственного развития арктической экономики, должно базироваться на принципе так называемой «геоэкономической конвергентно-целевой целесообразности» (далее – «геоконвергентный принцип», «геоконвергентный подход»), под которым понимается научно обоснованное определение целевых приоритетов и направлений рациональной пространственной организации арктического хозяйства в комплементарной (взаимодополняющей) целостности комплексного, территориально сбалансированного развития арктической системы транспортных коммуникаций.

Данный подход предполагает формирование в Арктической зоне единой логистически диверсифицированной энерготранспортной системы, имеющей мультимодальную транспортную связь с транспортными (речными, автомобильными и железнодорожными) магистралями страны [12].

Понятийный аппарат этого подхода базируется на теории конвергенции глобального экономического пространства [19], что для геостратегических территорий, к которым относится Арктическая зона, имеет решающее значение, поскольку позволяет интегрироваться в структуру мирохозяйственных связей и открывает дополнительные возможности для участия в глобальных (и национальных) цепочках создания стоимости.

Конвергенции экономического пространства является закономерным этапом эволюционного развития глобальной информационно-сетевой экономики и сопровождается процессом преобразования производственно-технологической структуры мировой экономической системы, формирующего конвергентно-сетевую экономику, которая предполагает формирование системного единства и новой интеграционной целостности, включающей интеграцию национальных хозяйств, интернационализацию хозяйственной жизни с учетом конкретно-исторических, мировоззренческих, геополитических, региональных и национальных особенностей [20, с. 3].

В соответствии с этим пониманием сущность экономической конвергенции пространственной организации экономики Арктической зоны основывается на понятии геостратегической территории [21] и отождествляется с «геостратегическим использованием экономической мощи страны» [21, с. 606]. Приставка «гео» в данном случае означает не только принадлежность к геостратегоической территории, но и указывает на целеполагание долгосрочного развития через перспективу будущего, на основе максимально возможного использования природно-ресурсного потенциала и геостратегических преимуществ территории.

Это пересекается с позицией В. Цымбурского который под геостратегией понимает: «умение преобразовывать фундаментальные геополитические картины мира в цели и задачи конкретного игрока, обеспеченные ресурсами и сценариями» [22]. Имеется в виду возможность эконмическими методами активно влиять на это будущее для достижения стратегически важных результатов в обеспечении национальных интересов. Как отмечают Вигель и Вихма: «….геоэкономика занимается продвижением геостратегических целей, а не взаимовыгодными торговыми отношениями различных стран» [23].

Это значит, что по отношению к геостратегическим территориям, к которым относится Арктическая зона, должны применяться принципы геоэкономического целеполагания на основе максимально возможного использования геостратегических преимуществ и природно-ресурсного потенциала территорий с применением разрабатываемого нами геоковергентного принципа «сквозных» решений.

Важно так же подчеркнуть разработка «сквозных решений» это сложная задача, требующая участия множества акторов различных институциональных секторов (государство, бизнес, наука) с разными компетенциями, полномочиями и возможностями, которые в процессе коэволюционного взаимодействия находят оптимальные решения, как на этапе планирования, так и на этапе практической реализации поставленных целей и задач.

Таким образом, с методологической точки зрения разрабатываемая нами концепция «геоконвергентной экономической целесообразности», определяющая целеполагание пространственной организации хозяйственного освоения ресурсного потенциала Арктической зоны, представляет собой комплексный подход стратегического планирования и управления, ориентированный на формирование системного единства и новой конвергентно-интеграционной целостности арктического экономического и транспортного пространства, который включает коэволюционные принципы организации взаимодействия и сотрудничества многоуровневых заинтересованных акторов (государства, бизнеса, академического сектора) на основе гибкого сочетания государственных, рыночных и информационно-сетевых методов регулирования и координации.

Результаты исследования

Глобальные тренды мирового рынка энергоресурсов

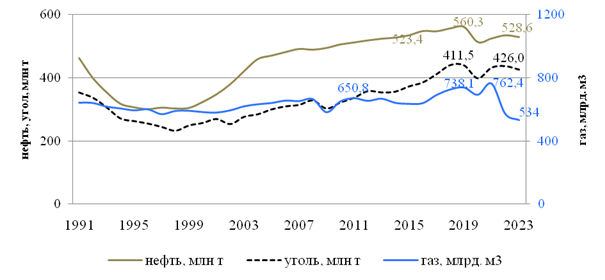

Еще недавно Россия позиционировала себя как энергетическая сверхдержава и для этого были все основания: «….страна обеспечивала 10 % мирового производства первичной энергии, 5 % мирового потребления первичной энергии, около 20 % мировой торговли углеводородами. На российский экспорт приходилось 11% мирового экспорта нефти и нефтепродуктов, 25 %, газа и 16 % угля» [24, с. 51].Особенностью развития российского нефтегазового комплекса является то, что период высоких цен на нефть в сочетании с активным строительством транспортной инфраструктуры запустил в отрасли большой инвестиционный цикл, когда нефтегазовые компании начали вовлекать в освоение запасы в регионах Восточной Сибири, Дальнего Востока, Арктической зоны, трудно извлекаемые запасы (ТРИЗ) Западной Сибири [25]. Это позволило поддерживать устойчивый рост российской нефтегазовой добычи и удерживать его на уровне 530 – 560 млн т и 650 – 760 млрд. м3, соответственно (см. рис. 3).

Рис. 3 Добыча углеводородов в Российской Федерации

Источник: составлено автором по данным Global-finances [22]

Переломный момент наступил после 2020 года, сначала из-за снижения спроса на топливно-энергетические ресурсы на мировых рынках из-за пандемии (covid 19), затем, когда в ответ на специальную военную операцию в Украине против России были введены санкции, которые напрямую коснулись российского экспорта углеводородов. Сегодня Россия продолжает оставаться важным игроком на мировом рынке ископаемых энергоресурсов, хотя ее позиции сильно пошатнулись из-за санкций. Более того, после относительно быстрого постпандемического восстановления (covid 19) в 2021 году в мире наблюдается замедление экономического роста (табл. 1), что сказывается на глобальном рынке энергоресурсов.

Таблица 1

Динамика темпов прироста ВВП в постоянных ценах, в %

|

|

2010-2019

|

2019

|

2020*

|

2021

|

2022

|

|

США

|

1,7

|

2,2

|

-3,5

|

6,4

|

1,6

|

|

ЕС

|

0,7

|

1,6

|

-6,1

|

4,4

|

3,3

|

|

Юго-Восточная

Азия (ЮВА)

|

2,9

|

2,9

|

-3

|

2,9

|

4,7

|

|

Индия

|

5

|

4

|

-8

|

12,5

|

6,8

|

|

Китай

|

6,8

|

5,9

|

2,3

|

8,4

|

3,2

|

|

Россия

|

2

|

2,2

|

-2,7

|

5,6

|

-2,2

|

|

Мир

|

2,2

|

2,3

|

-3,6

|

6

|

3,2

|

|

Евразийский

экономический союз (ЕАЭС)

|

2,2

|

2,4

|

-2,7

|

5,4

|

-1,9

|

Источник: составлено автором по данным Всемирного банка.

В этих условиях Россия пытается переформатироваться под новые вызовы, трансформируя существующую структуру товарных потоков с запада на восток. Однако дисбаланс в пространственной организации системы транспортных коммуникаций и общая недостаточная развитость транспортной инфраструктуры (особенно в восточном направлении), наиболее остро проявившаяся на фоне введения транспортного эмбарго, уже сегодня создают ощутимые проблемы для экспортеров углеводородов, требующие комплексного подхода и эффективных ресурсообеспеченных решений, направленных на преодоление существующих инфраструктурных ограничений и повышение пространственной связности и транспортной доступности, удаленных от промышленных центров территорий, обладающих высоким природно-ресурсным потенциалом.

Арктическая повестка в эпоху глобальных перемен

В достижении национальных целей энергетической политики все большее значение приобретают запасы углеводородов Арктической зоны, вовлечение которых в активный хозяйственный оборот становится стратегически важной задачей, отвечающей национальным интересам долгосрочного развития страны.Разведанные запасы углеводородов в Арктической зоне совокупно оцениваются более 85,1 трлн. куб. метра горючего природного газа, 17,3 млрд., тонн нефти (включая газовый конденсат), 7162,7 млн тонн угля (3,6% от разведанных запасов угля по России в целом) и способны обеспечить потребности страны на длительную перспективу. В табл. 2 представлены данные основных видов углеводородных (жидких, твердых) полезных ископаемых Арктической зоны Росси в удельном соотношении запасов и добычи в объемах запасов и добычи Российской Федерации.

Таблица 2

Запасы углеводородных полезных ископаемых Арктической зоны России

|

Группа

и вид полезного ископаемого

|

Кол- во МПИ

|

Ед. изм.

|

Запасы

(A, B, C1)

|

% от запасов по РФ

|

Добыча в 2021 г.

|

% от добычи по РФ

|

|

Нефть

|

282

|

млн т

|

3879,5

|

20,8

|

69,3

|

13,2

|

|

Газы

горючие (свободный газ)

|

204

|

млрд. м3

|

37417,5

|

76,3

|

607,5

|

87,4

|

|

Газы

горючие (раствор-й газ)

|

264

|

млрд. м3

|

390,7

|

25,2

|

9,2

|

1,3

|

|

Конденсат

|

157

|

млн т

|

1352,2

|

58

|

20,6

|

71,4

|

|

Уголь

|

45

|

млн т

|

7 162,7

|

3,6

|

8,1

|

2,0

|

Уже сегодня Арктическая зона обеспечивает добычу более 80 % природного газа и 17 % нефти в Российской Федерации [24]. Наиболее значительная часть ресурсов российской Арктики (около 94 % общего объема) сосредоточена в ее западной части, а неразведанные запасы ее восточной части (вдоль континентального склона и в глубоководном арктическом бассейне) в основном относятся к категории предполагаемых или условных. Крупнейшими нефтегазовыми бассейнами в Арктике являются Восточно-Баренцевский, Южно-Карский, Лаптевский, Восточно-Сибирский и Чукотский. При этом разведанность ресурсной базы очень низкая (газовые ресурсы разведаны на 20 %, нефтяные - на 10 %.) и требует дальнейшего изучения. Основной ресурсной базой для вовлечения в активный хозяйственный оборот жидких углеводородов арктического шельфа буду месторождения в акватории Баренцева и Печорского морей. При этом в актуальном горизонте планирования основной базой для разработки ресурсов станет Приразломное [26, с. 134, 135].

Стоит отметить, что освоение арктических углеводородных запасов – это не только высокотехнологичный, но и капиталоемкий процесс, определяющий инновационное развитие целого ряда отраслей и территорий, формирующий кластеры конкурентоспособности в Арктической зоне, где транспортная отрасль и развития система коммуникаций занимает первостепенное значение.

В условиях геополитической неопределенности планы развития ресурсного потенциала Арктики следует рассматривать в контексте перспектив и рисков реализации арктических минерально-сырьевых и инфраструктурных проектов под воздействием санкций.

Тенденции, перспективы и риски реализации арктических нефтегазовых проектов в современных геополитических условиях.

Крупнейшими в российской Арктике проектами с участием иностранного капитала является проект нефтедобычи «Восток Ойл» (ПАО «НК «Роснефть» 51 %; Trafigura (Сингапур) – 10,0 %; Vitol S.A. (Швейцария-Нидерланды) и Mercantile & Maritime Energy Pte. Ltd. (Сингапур) – 5,0 %), «Ямал СПГ» (ПАО «Новатек» – 50,1 %; CNPC (Китай) – 20 %; Total Energies (Франция) – 20 %; Silk Road Fund (Китай) – 9,9 %) и «Арктик СПГ-2» (ПАО «Нова-тек» – 60 %; CNODC Ltd (Китай) – 10 %; CNOOC Ltd (Китай) – 10 %; TotalEnergies (Франция) – 10 %; Mitsui и JOGMEC (Япония) – 10 %) с общим объемом инвестиций 13,5 трлн рублей [27].В табл. 3 представлены данные, характеризующие влияние антироссийских санкций на реализацию арктических проектов, осуществляемых на условиях международной кооперации.

Таблица 3

Перспективы участия иностранных инвесторов в крупнейших арктических топливно-энергетических проектах на условиях международной кооперации

|

Арктические

проекты

|

Российские

партнёры в Арктике

|

Иностранный

инвестор

|

Перспективы

работы в России

|

|

Разработка

Харьягинского нефтяного месторождения

|

«Зарубежнефть»

|

Equinor

(Норвегия)

|

Полностью

вышла из всех совместных проектов

|

|

Восток

Ойл, ТаасЮрях- Нефтегазодобыча

|

ПАО

«НК «Роснефть»

|

British

Petroleum (Великобритания)

|

Заявила

о выходе из всех российских проектов (процесс до конца не завершен)

|

|

Арктик

СПГ 2, Ямал СПГ, Разработка Харья- гинского нефтяного месторождения

|

ПАО

«Новатек» «Зарубежнефть»

|

TotalEnergies

(Франция)

|

В

целом вышла из проекта (сохраняет владение некоторыми российскими активами)

|

|

Восток

Ойл

|

ПАО

«НК «Роснефть»

|

Международный

трейдер Trafigura

|

Ушёл

из российских проектов

|

|

Восток

Ойл

|

ПАО

«НК «Роснефть»

|

Vitol

S.A. (Швейцария-Нидерланды

|

Выходит

из проекта (идет поиск покупателя)

|

|

Разработка

Ачимов ских отложений Уренгойского месторождения

|

ПАО

«Газпром»

|

Wintershall

Dea (Германия)

|

Не

вышел из проекта

|

|

Восток

Ойл

|

ПАО

«НК «Роснефть»

|

Mercantile

& Maritime Energy Pte. Ltd. (Сингапур).

|

Не

вышел из проекта

|

|

Арктик

СПГ 2

|

ПАО

«Новатек»

|

Mitsui

(Япония)

|

Не

вышел из проекта

|

|

Арктик

СПГ 2

|

ПАО

«Новатек»

|

JOGMEC

(Япония)

|

Не

вышел из проекта

|

|

Арктик

СПГ 2, Ямал СПГ

|

ПАО

«Новатек»

|

CNPC

(Китай)

|

Не

вышел из проекта

|

|

Ямал

СПГ

|

ПАО

«Новатек»

|

Silk

Road Fund (Китай)

|

Не

вышел из проекта

|

|

Ванкорское

нефтегазовое месторождение

|

ПАО

«НК «Роснефть»

|

Oil

India, Indian Oil, Bharat Petroresources (Индия)

|

Не

вышли из проекта

|

Представленные в табл. 3 данные наглядно иллюстрируют отсутствие однозначной позиции иностранных партнеров по отношению к антироссийским санкциям Запада. Более того, многие азиатские компании наращивают свое участие в арктических шельфовых проектах за счет выкупа пакетов западных компаний.

Тем не менее, следует признать, что уход крупных западных нефтегазовых компаний, обладающих инвестиционным потенциалом и передовыми технологиями, что особенно важно для реализации арктических капиталоемких (и наукоемких) проектов, создает дополнительные риски для их успешной реализации. Это актуализирует задачу восстановления технологического суверенитета в этой отрасли и поиска надежных партнеров для долгосрочного сотрудничества. При оценке рисков необходимо так же учитывать тот фак, что приход новых крупных инвесторов в настоящее время тормозится опасением попасть под вторичные санкции со стороны западных стран и США.

Поэтому успех арктических ресурсных проектов во многом будет зависеть от эффективности государственной энергетической политики, как в плане международного сотрудничества со странами не поддерживающими санкции, так и максимального использования геоэкономического потенциала Арктической зоны, обладающей естественными природными преимуществами доступа к мировым рынка, задействовать которые является сложной капиталоемкой задачей.

Речь идет, прежде всего, о комплексном и опережающем развитии арктической системы транспортных коммуникаций, интегрированной в мировые и народнохозяйственные связи длинных цепочек создания стоимости, которые начинаются в Арктике, в местах добычи (и переработки) минерально-сырьевых ресурсов и тянутся к рынкам сбыта, формирующим спрос на ископаемые полезные ископаемые.

Результаты и дискуссия

Для Российской Арктики географическая и технологическая доступность транспортных услуг является критически важным условием обеспечения ее территориальной целостности и единства национального экономического пространства. Развитая транспортная система создает возможности социально-экономического развития удаленных территорий, в том числе имеющих геостратегическое значение с точки зрения запасов полезных ископаемых вовлечение в хозяйственный оборот которых является стратегически важной задачей обеспечения энергетической безопасности страны.Географическая удаленность рынка АЗРФ от основных центров международной торговли и промышленных центров страны обуславливает необходимость опережающего развития многоуровневой транспортной инфраструктуры, прежде всего Северного морского пути, в концепции интермодальных транспортных коридоров, соединяющих минерально-сырьевые центры (действующие и перспективные) добычи энергоресурсов с мировыми и региональными рынками сбыта.

В данном контексте развитие Серного морского пути как международной транспортной магистрали неразрывно связано с развитием морской и портовой инфраструктуры Арктического бассейна, включая строительство современных ледоколов и транспортных судов ледового класса для обеспечения круглогодичной навигации и доставки грузов к рынкам сбыты, что является важным фактором укрепления позиций России на энергетических рынках Азиатско-Тихоокеанского региона как гарантирующего поставщика энергоресурсов.

Для этих целей необходимо, чтобы Северный морской путь был глубоко интегрирован в транспортно-логистическую систему страны, соединив с ним железнодорожные и автомобильные магистрали, а также речные пути Сибири. Для полноценного интермодального (мультимодального) обслуживания грузоперевозок необходима технико-технологическая модернизация всех основных морских портов Арктического бассейна.

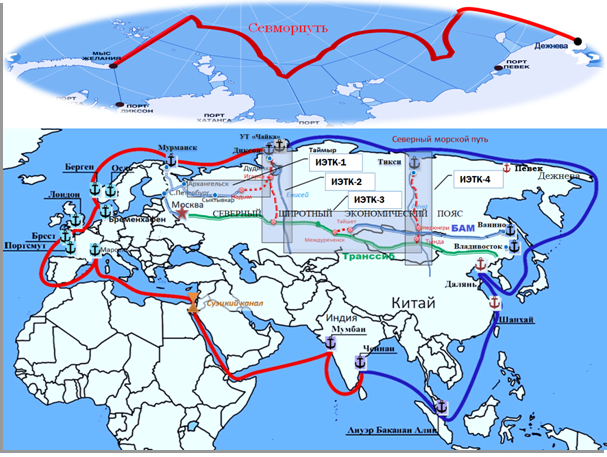

На рис. 4 представлена концептуализация пространственной организации устойчивого развития топливно-энергетического (нефтегазового) комплекса Арктической зоны, иллюстрирующая геоконвергентный подход к пространственной организации арктического энерготранспортного пространства, имеющего интермодальную транспортную связь (ИЭТК) с экономическим центрами страны и мира, генерирующим спрос на углеводороды.

Интермодальные энеоготранспортные коридоры (ИЭТК), объединяющие важнейшие инфраструктурные объекты морских, прибрежных и сухопутных (континентальных) коммуникаций для всех видов транспорта, обеспечивают функциональное единство и интеграционную целостность с национальной транспортной системой.

ИЭТК обеспечивают интеграцию арктической хозяйственной системы в структуру мировых и национальных (региональных) производственно-экономических связей, формирующих производственно-сбытовые цепочки создания стоимости, которые начинаются в Арктике и тянутся к рынкам сбыта, формирующим спрос на углеводороды.

Рис. 4 Концептуализация энерготранспортного пространства устойчивого развития топливно-энергетического комплекса Арктической зоны

Источник: составлено автором на основании государственных и отраслевых документов стратегического планирования

ИЭТК 1 (Северный широтный ход) – интегрированный энерготранспортный коридор, связывающий Севморпуть через северные порты (Дудинка и Диксон) с ключевыми железнодорожными магистралями, связывающими линию Тюмень-Надым и северную широтную линию, начинающуюся из Архангельска. ИЭТК 2 (КИП «Енисей Сибири») – интегрированный энерготранспортный коридор, связывающий Севморпуть через северные порты (Дудинка, Диксон) с Южным широтным экономическим поясом России (Транссиб, БАМ). ИЭТК 3, 4 (КИП «Восточный полигон») – интегрированные энерготранспортные коридоры 3 и 4, связывающие Севморпуть через морские порты Диксон и Тикси с БАМом и Транссибирской магистралью, образуя субарктический мост с Северным широтным экономическим поясом России.

Представленный на рис. 4 подход развивает концепцию международных транспортных коридоры «Запад - Восток» и «Север - Юг», которые должны обеспечить возможность беспрепятсвенного выхода российских предприятий на зарубежные рынки.

Экономическим содержанием такой организации арктического энерготранспортного пространства является объединение существующих и создаваемых территориально распределенных производственных мощностей добычи и переработки углеводородов в единый воспроизводственный комплекс – Арктический топливно-энергетический кластер (АТЭК), включенный (через ИЭТК) структуру мировых и национальных экономических связей, формирующих цепочки создания стоимости.

Наличие гибкой инфраструктуры и высокая интермодальность, позволяющая использовать несколько видов транспорта для построения наиболее оптимального маршрута, обеспечит максимальную эффективность транспортных услуг по всем направлениям «запад-восток» и «север-юг».

Функциональной доминантой такой системы является формирование контролируемых условий и недискриминационного доступа субъектов предпринимательства к транспортной инфраструктуре, что особенно важно в экстремальных условиях хозяйствования Арктической зоны.

Организация интегрированной логистики с применением единых стандартов сервисного обслуживания на основе интермодальных технологий позволяет оптимизировать мультифакторную производительность в цепочках добавленной стоимости, за счет сокращения транспортной составляющей в стоимости конечного продукта. Это приводит к снижению транспортной составляющей затрат в конечной цене реализации (оценочно, 13 – 15%) [13, с. 53], что особенно актуально в борьбе за долю рынка на энергетических рынках Азиатско-Тихоокеанского региона, где очень высокая ценовая конкуренция.

Именно в такой геоконвергентной пространственной организации единой системы арктических коммуникаций видится возможность обеспечения устойчивого экономического освоения ресурсного потенциала Российской Арктики.

Заключение

1. Важную роль в обеспечении энергетической безопасности страны играют ископаемые углеводороды Арктики, вовлечение которых в активный хозяйственный оборот будет способствовать долгосрочной энергетической устойчивости национальной экономики и укреплению позиций России в мировой энергетике.2. Географическая удаленность рынка АЗРФ от основных центров международной торговли и промышленных центров страны обуславливает необходимость опережающего развития многоуровневой транспортной инфраструктуры, прежде всего Северного морского пути, в концепции интермодальных транспортных коридоров, соединяющих арктические минерально-сырьевые центры (действующие и перспективные) добычи (и переработки) ископаемых углеводородов с мировыми и региональными рынками сбыта, формирующими спрос на энергоресурсы.

3. Одной из наиболее существенных проблем, сдерживающих промышленное освоение ресурсного потенциала Арктической зоны, где сосредоточены крупнейшие в мире запасы ископаемых углеводородов, является дисбаланс в развитии и технико-технологическая отсталость арктической транспортной системы, как в целом, так и в ряде ключевых сегментов морской, прибрежной и наземной инфраструктуры.

4. В рамках развиваемой нами геоконвергентной концепции пространственной организации арктической экономики решение проблемы видится в формировании геокнвергентного энерготранспортного пространства, интегрированного через комплексную систему интермодальных энерготранспортных коридоров (ИЭТК) в логистическую структуру мировых и национальных экономических связей, что открывает дополнительные возможности для участия в топливно-энергетических цепочках добавленной стоимости и обеспечит мультипликативный эффект развития удаленных арктических территорий.

5. Такая геоконвергентная организация энерготранспортного пространства, объединяющая важнейшие объекты транспортной инфраструктуры для всех видов транспорта и обеспечивающая функциональное единство и интеграционную целостность с национальной транспортной системой позволит обеспечить возможность оптимизации (и диверсификации) поставок арктических углеводородов к мировым и региональным промышленно-экономическим центрам, генерирующим спрос на топливно-энергетические ресурсы и другие виды стратегического сырья.

[1] По итогам 2022 г. доля сборов от добычи и продажи нефти, угля и газа в бюджете составила около 42 %, в 2021 г. – 36 %, в 2020 г. – 28 %. Газета «Коммерсантъ». URL: https://www.kommersant.ru/doc/5774268 (дата обращения 12.08.2023).

[2] Распоряжение Правительства РФ от 22 ноября 2008 г. N 1734-р «О Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года». URL: http://government.ru/info/4088/ (дата обращения 24.08.2023).

[3] Указ Президента РФ от 5.03.2020 №164 «Об утверждении Основ государственной политики Российской федерации в Арктике на период до 2035 года» // Справочно-правовая система Консультант Плюс. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_347129/ (дата обращения 01.07.2023)

[4] Распоряжение Правительства РФ от 13.02.2019 N 207-р (ред. от 30.09.2022) «Об утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года». URL:

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_318094/ (дата обращения 24.07.2023)

[5] Там же

[6] Распоряжение Правительства РФ от 27.11.2021 N 3363-р «О Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_402052/f62ee45faefd8e2a11d6d88941ac66824f848bc2/ (дата обращения 26.07.2023).

[7] Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2018 г. № 2101-р «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. URL: https://mintrans.gov.ru/documents/2/9742 (дата обращения: 27.08.2023)

[8] Распоряжение Правительства РФ от 27.11.2021 N 3363-р «О Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_402052/f62ee45faefd8e2a11d6d88941ac66824f848bc2/ (дата обращения 26.07.2023).

[9] Распоряжение Правительства РФ от 27.11.2021 N 3363-р «О Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_402052/f62ee45faefd8e2a11d6d88941ac66824f848bc2/ (дата обращения 26.07.2023).

[10] Распоряжение Правительства РФ от 27.11.2021 N 3363-р «О Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_402052/f62ee45faefd8e2a11d6d88941ac66824f848bc2/ (дата обращения 26.07.2023).

[11] Распоряжение Правительства РФ от 19.03.2019 N 466-р (ред. от 13.10.2022) «Об утверждении программы развития ОАО "РЖД" до 2025 года» (вместе с "Долгосрочной программой развития открытого акционерного общества "Российские железные дороги" до 2025 года"). URL: http://government.ru/docs/36094/ (дата обращения 25.02.2023).

[12] Распоряжение Правительства РФ от 1 августа 2022 г. N 2115-р «Об утверждении плана развития Северного морского пути на период до 2035 г.» URL: http://government.ru/docs/46171/ (дата обращения 31.07.2023).

[13] Аналитический доклад ЕЭК «О макроэкономической ситуации в государствах-членах Евразийского экономического союза и предложениях по обеспечению устойчивого экономического развития». М.: .2023. 46 с. URL: https://eec.eaeunion.org/upload/medialibrary/b59/Analytical_report_2022.pdf (дата обращения 18.08.2023)

[14] Распоряжение Правительства РФ от 22.12.2018 N 2914-р «Об утверждении Стратегии развития минерально-сырьевой базы Российской Федерации до 2035 года». URL: http://static.government.ru/media/files/WXRSEBj6jnRWNrumRkDakLcqfAzY14VE.pdf (дата обращения: 26.08.2023).

[15] Распоряжение Правительства Российской Федерации от 9.06.2020 г. №1523-р «Энергетическая стратегия Российской Федерации на период до 2035 года». URL: https://minenergo.gov.ru/node/15357 (дата обращения 24.08.2023).

[16] Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2018 г. № 2101-р «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. URL: https://mintrans.gov.ru/documents/2/9742 (дата обращения: 27.08.2023).

[17] Распоряжение Правительства РФ от 27.11.2021 N 3363-р «О Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_402052/f62ee45faefd8e2a11d6d88941ac66824f848bc2/ (дата обращения 26.08.2023).

[18] Распоряжение Правительства РФ от 19.03.2019 N 466-р (ред. от 13.10.2022) «Об утверждении программы развития ОАО "РЖД" до 2025 года» (вместе с "Долгосрочной программой развития открытого акционерного общества "Российские железные дороги" до 2025 года"). URL: http://government.ru/docs/36094/ (дата обращения 25.08.2023).

[19] Распоряжение Правительства РФ от 1 августа 2022 г. N 2115-р «Об утверждении плана развития Северного морского пути на период до 2035 г.» URL: http://government.ru/docs/46171/ (дата обращения: 27.08.2023).

[20] Распоряжение Правительства РФ от 27.11.2021 N 3363-р «О Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_402052/f62ee45faefd8e2a11d6d88941ac66824f848bc2/ (дата обращения 26.08.2023).

[21] Распоряжение Правительства РФ от 13.02.2019 N 207-р (ред. от 30.09.2022) «Об утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года». URL:

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_318094/ (дата обращения 24.07.2023)

[22] Global-finances. URL: http://global-finances.ru/dobyicha-nefti-v-rossii-po-godam/ (дата обращения: 01.09.2023)

[23] Справка о состоянии и перспективах использования минерально-сырьевой базы Арктической зоны РФ на 15.03.2021 г. URL: https://www.rosnedra.gov.ru/data/Fast/Files/202104/45bb8bcc7b844220954744c0149a86f4.pdf (дата обращения: 16.08.2023).

[24] Указ Президента Российской Федерации от 26.10.2020 г. № 645 «О Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года» URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/45972 (дата обращения 26.06.2023).

References:

Globalnye tendentsii osvoeniya energeticheskikh resursov Rossiyskoy Arktiki. Ch. I. Tendentsii ekonomicheskogo razvitiya Rossiyskoy Arktiki [Global trends in the development of energy resources of the Russian Arctic. Part I. Trends in the economic development of the Russian Arctic] (2019). (in Russian).

Agarkov S.A. (2022). Osobennosti prostranstvennoy organizatsii innovatsionnyh protsessov v arkticheskom regione: vyzovy i zadachi sovremennosti [Spatial organization of innovative processes in the Arctic region: challenges and tasks of modernity]. Russian Journal of Innovation Economics. 12 (3). 1759-1786. (in Russian). doi: 10.18334/vinec.12.3.116273.

Artobolevskiy S.S. i dr. (2011). Regionalnoe razvitie i regionalnaya politika Rossii v perekhodnyy period [Regional development and regional policy of Russia in the transition period] (in Russian).

Baburina O.N., Kuznetsova G.V., Podbiralina G.V., Khekert E.V. (2022). Mirovaya torgovlya i mezhdunarodnye morskie perevozki v usloviyakh novyh geoekonomicheskikh riskov [World trade and international shipping under the conditions of new geo-economic risks]. Social Sciences and Contemporary World. (3). 50–66. (in Russian). doi: 10.31857/S0869049922030042.

Badylevich R. V. (2023). Tendentsii i perspektivy privlecheniya inostrannyh investitsiy v arkticheskie megaproekty v usloviyakh geopoliticheskoy napryazhyonnosti [Trends and prospects of attracting foreign investment in arctic megaprojects under geopolitical tension]. Arktika i Sever. (51). 5–27. (in Russian). doi: 10.37482/issn2221-2698.2023.51.5.

Bekh A. A. (2023). Vazhnost konvergentsii dlya funktsionirovaniya obshchego ekonomicheskogo prostranstva [The importance of convergence for the functioning of the common economic space]. Economy and Business: Theory and Practice. (3-1 (97)). 16–19. (in Russian). doi: 10.24412/2411-0450-2023-3-1-16-19.

Borodin K. A. (2022). Perspektivy rossiyskoy neftegazodobychi na arkticheskom shelfe. Sever i Arktika v novoy paradigme mirovogo razvitiya [Prospects of Russian oil and gas production on the Arctic shelf. The North and the Arctic in the new paradigm of world development] (in Russian).

Dinets D. A., Merkulov A. S. (2021). Primenenie printsipa upravleniya transportnym koridorom k organizatsii deyatelnosti Transsibirskoy magistrali [Application of the transport corridor management principle to the organization of the Trans-Siberian railway activities]. Transportnoe pravo i bezopasnost. (3). 49–56. (in Russian).

Dyatlov S. A. (2018). Tsifrovaya neyro-setevaya ekonomika: teoreticheskie i metodologicheskie podkhody k issledovaniyu [Digital neural network economy: theoretical and methodological approaches to the study]. Economics and management: problems, solutions (Ekonomika i upravleniye: problemy, resheniya nauchno-prakticheskiy zhurnal). 3 (3). 3–8. (in Russian).

Dyatlov S.A. (2015). Mezhdistsiplinarnyy podkhod k opredeleniyu predmeta issledovaniya evraziyskoy politekonomii [Interdisciplinary approach to the definition of the subject of research of the Eurasian political economy]. Bulletin of the Saint Petersburg State University of Economics. (6). 7–11. (in Russian).

Dyatlov S.A., Lobanov O. S. (2017). Konvergentsiya informatsionnyh prostranstv kak faktor snizheniya tsifrovogo neravenstva v Evraziyskom ekonomicheskom soyuze [Convergence of Information spaces as a factor in reducing digital inequality in the Eurasian Economic Union]. Regional economics and management: electronic scientific journal. (2). 3. (in Russian).

Filimonova I.V., Provornaya I.V., Komarova A.V., Zemnukhova E.A. (2019). Ustoychivye tendentsii izmeneniya regionalnoy struktury dobychi nefti v Rossii [Stable trends in the regional structure of oil production in Russia]. Neftegazovaya geologiya. Teoriya i praktika. 14 (3). 4. (in Russian).

Fujita M., Krugman P., Venables A-J. (2004). Spatial Economy: Cities, Regions, and International Trade American Journal of Agricultural Economics. (86(1)). 283–285. doi: 10.1111/1467-8276.t01-1-00065.

Granberg A. G. (2006). Idei Avgusta Lesha v Rossii [August Lesh's ideas in Russia]. Spatial Economics. (2). 5—17. (in Russian).

Gurlev I. V., Makosko A. A., Malygin I. G., Kaminskiy V. Yu. (2021). Intellektualizatsiya transportnoy sistemy Severnogo morskogo puti [Intellectualization of the transport system of the northern sea route]. Mor. intellekt. tekhnologii. 1 (3). 228–235. (in Russian). doi: 10.37220/MIT.2021.53.3.026.

Hettne B., Söderbaum F. (2000). Theorising the rise of regionness New Political Economy. (5(3)). 457-472. doi: 10.1080/713687778.

Ivanova M. V., Kozmenko A. S. (2021). Prostranstvennaya organizatsiya morskikh kommunikatsiy Rossiyskoy Arktiki [Spatial management of the shipping routes in the Russian Arctic]. Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast. 14 (2). 92–104. (in Russian). doi: 10.15838/esc.2021.2.74.6.

Minakir P. A., Demyanenko A. N. (2010). Prostranstvennaya ekonomika: evolyutsiya podkhodov i metodologiya [Spatial economics: evolution of approaches and methodology]. Spatial Economics. (2). 6–32. (in Russian).

Nort D. (2010). Ponimanie protsessa ekonomicheskikh izmeneniy [Understanding the process of economic change] (in Russian).

Porfirev B. N. (2022). Dekarbonizatsiya versus adaptatsiya ekonomiki k klimaticheskim izmeneniyam v strategii ustoychivogo razvitiya [Decarbonization vs. adaptation of the economy to climate change within the sustainable development strategy]. Problems of forecasting. (4). 45–54. (in Russian).

Safonova T.Yu. (2020). Perspektivy rossiyskoy neftegazodobychi v Arktike: ot obvala do razvitiya [Prospects for Russian oil and gas production in the Arctic: from collapse to development]. Creative Economy. 14 (10). 2569-2590. (in Russian). doi: 10.18334/ce.14.10.111085.

Scholvin S., Wigell M. (2018). Geo-economics as concept and practice in international relations

Shvab K. (2016). Chetvertaya promyshlennaya revolyutsiya [The Fourth Industrial Revolution] (in Russian).

Tatarkin A.I. (2010). Innovatsionnoe razvitiya regionov Rossii: teoriya, praktika, upravlenie [Innovative development of Russian regions: theory, practice, management] (in Russian).

Tsymburskiy V. L. (1999). Geopolitika kak mirovidenie i rod zanyatiy [Geopolitics as a worldview and occupation]. "Polis. Political Studies" Journal. (5). 9. (in Russian).

Wigell M., Vihma A. (2016). Geopolitics versus geoeconomics: the case of Russia's geostrategy and its effects on the EU International Affairs. (92(3)). 605–627. doi: 10.1111/1468-2346.12600.

Zemnukhova E. A. (2021). Razvitie kommunikatsiy kak osnova formirovaniya arkticheskikh mineralno-syrevyh tsentrov [Development of communications as the basis for improving the arctic mineral resource centers]. Economics: Yesterday, Today and Tomorrow. 11 (4A). 7–17. (in Russian). doi: 10.34670/AR.2021.55.97.001.

Страница обновлена: 12.04.2025 в 15:07:08

Russia

Russia