Impact of new technology on aggregate labor demand

Rudakov I.O.1![]()

1 Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, Russia

Download PDF | Downloads: 34

Journal paper

Creative Economy (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 17, Number 4 (April 2023)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=53760184

Abstract:

The ongoing process of digitalization and the spread of artificial intelligence and automation technology stimulate scientific discussions of the effects of these processes on labor demand and on the economy as a whole.

The purpose of this article is to determine the impact of new technology on the economy as a whole. To complete this task, we need to answer two questions. How does the introduction of new technology affect aggregate labor demand? How does new technology affect the economy as a whole?

Concerning the forecasting of the impact of technology on labor, two following positions have been identified: the hypothesis of the substitution of labor for capital and the hypothesis of the growth of technological labor demand.

Assessment of the impact of new technology on aggregate labor demand by statistical methods is not yet possible due to the lack of initial data. The two positions highlighted above are not mutually exclusive. They are forecasts for different planning horizons that complement each other. New technology brings conflicting expectations. Some researchers believe that technology will contribute to the polarization of employees by qualifications and salaries. Other researchers expect a reduction in polarization and in technological barriers to access to the digital economy for people without the required skills. The article will be of interest to researchers of the impact of technology on labor.

FUNDING.

The study was carried out with the financial support of the Russian National Science Foundation grant No. 23-28-00358 "Institutional and structural conditions for adaptation to shocks of economic development".

Keywords: substituting capital for labor, technology impact on the labor content

Funding:

Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта РНФ № 23-28-00358 «Институциональные и структурные условия адаптации к шокам экономического развития»

JEL-classification: J21, J23, J24

Введение

Финансовый капитал играет центральную роль в современной экономике, обеспечивая ресурсное обеспечение для развития отраслей, предприятий и инновационной деятельности. Однако вопросы, связанные с теоретическими аспектами исследования финансового капитала, остаются предметом значительных научных дискуссий и разногласий. В рамках данной статьи, мы стремимся представить обзор основных концепций, подходов и дискуссий в исследовании финансового капитала, а также их влияние на теорию и практику.

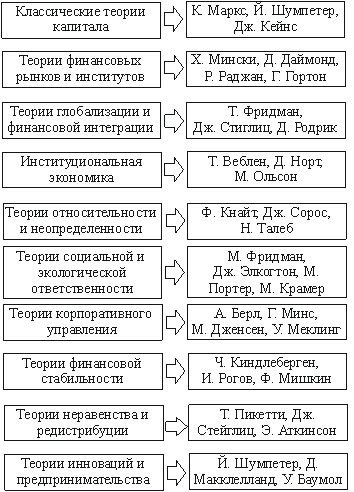

В истории экономической мысли выделяются несколько ключевых теоретических направлений, которые затрагивают различные аспекты финансового капитала. Среди них можно выделить: классические теории капитала, теории финансовой стабильности, теории корпоративного управления, теории неравенства и редистрибуции, теории инноваций и предпринимательства, а также теории институционального развития и корпоративной социальной ответственности.

В рамках этих теоретических направлений выделяются различные подходы, акцентирующие внимание на разных аспектах финансового капитала и его влияния на экономические процессы. Некоторые авторы акцентируют внимание на макроэкономическом уровне, исследуя механизмы финансовой стабильности, институциональное развитие и регулирование финансовых рынков. Другие авторы сосредотачиваются на микроэкономическом уровне, рассматривая вопросы корпоративного управления, инноваций и предпринимательства, а также социальной ответственности и этических аспектов в деятельности корпораций.

Структура статьи предполагает последовательное изложение материала, охватывающего различные теоретические направления и подходы к исследованию финансового капитала. Таким образом, статья направлена на систематизацию и анализ различных теоретических подходов к изучению финансового капитала, их основных принципов и методов исследования. На основе обзора литературы авторы статьи стремятся выявить ключевые разногласия и сходства между подходами к пониманию роли финансового капитала в экономике учеными, а также определить возможные направления для дальнейшего развития научного дискурса в этой сфере.

Теории и подходы к пониманию роли финансового капитала в экономике и обществе

Теоретические аспекты исследования финансового капитала включают в себя ряд ключевых концепций и подходов, направленных на анализ и понимание основных механизмов и принципов, лежащих в основе формирования, распределения и использования финансового капитала.

Анализ научной литературы по исследуемой теме позволяет систематизировать труды и подходы авторов.

Целесообразно, по нашему мнению, выделить следующие подходы.

1. Классические теории капитала – это работы К. Маркса, Шумпетера, Кейнса и других классиков экономической теории, которые предоставляют основные понятия и подходы к анализу финансового капитала, его связи с другими формами капитала и его роли в экономической системе.

2. Теории финансовых рынков и институтов - исследования, которые фокусируются на анализе деятельности банков, финансовых корпораций и других институтов, влияющих на формирование и использование финансового капитала, а также на регуляцию и контроль за их деятельностью.

3. Теории глобализации и финансовой интеграции - работы, которые рассматривают процессы глобализации и интеграции мировых финансовых рынков, их влияние на движение и распределение финансового капитала, а также возникающие вызовы и проблемы.

4. Институциональная экономика - подходы, которые учитывают роль институтов, норм и правил в процессе формирования и функционирования финансового капитала, а также анализируют влияние институциональных изменений на экономические процессы и структуры.

5. Теории относительности и неопределенности - работы, которые исследуют финансовый капитал с учетом неопределенности и рисков, связанных с его использованием, а также изучают механизмы управления и смягчения данных рисков.

6. Теории социальной и экологической ответственности - подходы, рассматривающие вопросы воздействия финансового капитала на общество и окружающую среду, а также проблемы его этичного и устойчивого использования, которые направлены на достижение долгосрочного благополучия.

7. Теории корпоративного управления - работы, анализирующие механизмы управления финансовым капиталом внутри компаний, включая роль акционеров, советов директоров, менеджмента и других заинтересованных сторон, а также проблемы управленческого контроля и стимулов.

8. Теории финансовой стабильности - исследования, рассматривающие факторы, влияющие на стабильность финансовой системы, а также механизмы предотвращения и смягчения последствий финансовых кризисов, связанных с дисбалансами в области финансового капитала.

9. Теории неравенства и редистрибуции - работы, изучающие влияние финансового капитала на социальное и экономическое неравенство, а также механизмы его распределения между различными слоями населения и государственной регуляции в этой сфере.

10. Теории инноваций и предпринимательства - подходы, рассматривающие связь финансового капитала с процессами инноваций и предпринимательства, а также его роль в стимулировании экономического роста и технологического развития.

Рисунок – Систематизация взглядов на теорию финансового капитала

Источник: составлено авторами

Изучение этих теоретических аспектов исследования финансового капитала позволяет получить глубокое понимание механизмов его функционирования в экономической системе, выявить ключевые факторы, определяющие его развитие, и определить возможные направления для совершенствования финансовой системы и повышения ее эффективности.

Ключевые дискуссии, сходства и разногласия между подходами

К. Маркс, Й. Шумпетер и Дж. Кейнс – три ключевых мыслителя, чьи идеи оказали значительное влияние на понимание сущности и роли финансового капитала, разделяя общее понимание его важности для экономического развития, каждый из них подходил к этому вопросу с разных точек зрения, что привело к значительным различиям в их теоретических предпосылках и выводах.

К. Маркс исследует формирование и накопление финансового капитала в контексте общественно-экономической системы. Его основной фокус на эксплуатацию рабочего класса объясняется критическим отношением к капитализму. «Сущность капитала состоит в том, что он становится больше, что он вырастает» [17]. В этом контексте, К. Маркс подчеркивал нестабильность и противоречия капиталистической системы, обусловленные неравномерным развитием производства и накоплением капитала. Также К. Маркс писал: «Финансовый капитал […] является наиболее развитой и наиболее обобщенным выражением движения капитала вообще» [18].

Й. Шумпетер акцентирует внимание на роли инноваций и предпринимательства в экономике. Его позитивное отношение к капитализму объясняется верой в способность системы к саморегуляции и прогрессу. Он видел финансовый капитал как ключевой инструмент для стимулирования экономического роста, утверждая, что предпринимательство и «творческое разрушение» являются основными движущими силами экономической динамики, а финансовый капитал играет важную роль в поддержке этих процессов. «Процесс финансирования инноваций является важнейшей функцией капитализма» [28]. Этот взгляд подчеркивает позитивную роль финансового капитала в поддержании экономического развития и технологического прогресса.

Теорию, связанную с денежно-кредитной политикой и государственным вмешательством, разрабатывает Дж. Кейнс. Его подход основан на идее о неравновесности рынков и необходимости их стабилизации. В отличие от К. Маркса, который сосредоточился на анализе капиталистической системы и на процессе накопления капитала, и от Й. Шумпетера, который акцентировал внимание на творческом разрушении и инновациях, Дж. Кейнс обратился к вопросам макроэкономической стабильности и влиянию финансового капитала на общий уровень занятости и производства [13].

Дискуссия между Дж. Кейнсом и К. Марксом относительно понятия «финансовый капитал» является одной из наиболее интересных дискуссий в области экономической теории. К. Маркс утверждал, что финансовый капитал представляет собой форму капитала, которая стала возможной благодаря развитию банковской системы и других финансовых институтов, считая, что это явление является естественным результатом развития капитализма, который приводит к увеличению масштабов производства и к концентрации капитала в руках крупных инвесторов. К. Маркс считал, что финансовый капитал является одним из инструментов эксплуатации рабочего класса, так как он позволяет богатым инвесторам контролировать средства производства и получать прибыль, не участвуя в процессе производства.

Дж. Кейнс, с другой стороны, считал, что финансовый капитал не является инструментом эксплуатации, а является необходимой составляющей современной экономики, а также формой инвестирования, которая позволяет компаниям привлекать капитал для расширения производства и создания новых рабочих мест. Кроме того, Дж. Кейнс утверждал, что финансовый капитал играет важную роль в снижении рисков, связанных с инвестированием, и способствует увеличению стабильности экономики.

В ответ на ограничения классической экономической теории, которая не смогла объяснить Великую депрессию, Дж. Кейнс предложил свое видение, согласно которому неприкосновенность рынка и автоматическое восстановление экономики после кризисов не всегда гарантируются: «Система саморегуляции, основанная на частной инициативе и самосохранении интересов, не способна предотвратить колебания занятости и массовую безработицу» [13].

По мнению Дж. Кейнса, финансовый капитал, или инвестиции, играет ключевую роль в определении уровня занятости и национального дохода. Он подчеркивал важность накопления капитала и его влияния на агрегатный спрос, который, в свою очередь, влияет на производство и занятость. Вместе с тем, Дж. Кейнс признавал, что инвестиции подвержены неопределенности и могут колебаться из-за изменений предпочтений инвесторов и ожиданий относительно будущих доходов. Это приводит к нестабильности экономики и необходимости государственного вмешательства для стабилизации макроэкономической ситуации.

Теория финансовых рынков и институтов раскрыта в работах Х. Мински, Д. Даймонда, Р. Раджана, Г. Гортона, А. Метрика и других.

Так, Х. Мински анализирует процессы кредитного бума и кризисов, рассматривая их через присущую системе нестабильность. Он разработал гипотезу финансовой неустойчивости, согласно которой длительные периоды стабильности могут привести к кризисам из-за накопления рисков и спекулятивных пузырей [21]. Его подход опирается на опыт Великой депрессии и последующих финансовых кризисов.

Такие ученые, как Д. Даймонд и Р. Раджан анализируют роль ликвидности и кредитного рычага в банковской системе, сосредотачиваясь на механизмах передачи рисков. Это объясняется стремлением понять причины системных финансовых кризисов [6]. Их подход опирается на микроэкономическую теорию и моделирование.

Анализ факторов, влияющих на ликвидность финансовых рынков, и механизмов формирования пузырей, проведен в работе Г. Гортона и А. Метрика [11]. Их подход объясняется стремлением предложить стратегии для предотвращения и смягчения последствий будущих кризисов.

Хотя работы Х. Мински, Д. Даймонда, Р. Раджана, Г. Гортона и А. Метрика затрагивают разные аспекты исследования финансового капитала, они имеют определенное сходство в том, что все они фокусируются на анализе механизмов финансовых рынков, стабильности и рисках, связанных с финансовым капиталом.

Теория глобализации и финансовой интеграции представлена в работах Т. Фридмана, Дж. Стиглица, Д. Родрика.

Сходства в работах Т. Фридмана, Дж. Стиглица и Д. Родрика заключаются в том, что все они занимаются исследованием финансового капитала с точки зрения его влияния на экономический рост, стабильность и глобализацию. Они также обращают внимание на роль государственного регулирования и политики в контексте финансового капитала.

Ключевые разногласия в их подходах к пониманию сущности и роли финансового капитала, в следующем:

- Т. Фридман (Thomas Friedman) полагает, что глобализация и свободное движение капитала способствуют экономическому росту и развитию. Он считает, что финансовый капитал является одним из ключевых факторов глобализации и поддерживает либерализацию финансовых рынков для стимулирования инвестиций и экономического роста. Его оптимистичный взгляд на глобализацию основан на вере в возможности технологий и информационного обмена [10];

- Дж. Стиглиц (Joseph Stiglitz) критикует глобализацию и акцентирует внимание на негативных аспектах финансовой интеграции, выделяет негативные аспекты финансового капитала, такие как увеличение экономического неравенства и риски финансовых кризисов. Он делает упор на необходимости государственного регулирования, социальной ответственности и справедливости в управлении финансовым капиталом и интересах развивающихся стран [30].

- Д. Родрик (Dani Rodrik) подчеркивает сложность взаимоотношений между финансовым капиталом, глобализацией и экономической политикой. Он утверждает, что существует треугольник несовместимости между глобализацией финансовых рынков, национальной экономической политикой и демократическими институтами, что требует баланса и компромиссов в управлении финансовым капиталом [27].

Институциональная экономика. Теория праздного класса выдвинута Т. Вебленом (Thorstein Veblen) в 1899 г. Он рассматривает институты и культурные нормы, влияющие на экономическую систему, с особым акцентом на структурах власти и социальном статусе. Его подход опирается на социологические и антропологические исследования. Т. Веблен утверждал, что финансовый капитал играет определенную роль в формировании классовых различий и социального неравенства. В своей книге «Теория праздного класса» (1899) он писал о том, что финансовый капитал способствует возникновению «праздного класса», который использует свое богатство для демонстрации своего статуса и власти, в то время как трудящийся класс остается обделенным материальными благами [33].

Опираясь на исторические аспекты Д. Норт анализирует влияние формальных и неформальных институтов на экономический рост и развитие. По его мнению, стабильность и эффективность институтов, обеспечение права собственности важны для формирования благоприятной среды для накопления и инвестирования финансового капитала. Д. Норт утверждал, что «институты определяют правила игры в экономической сфере» [23].

Проблему кооперации и взаимодействия в экономической системе, сосредотачиваясь на проблеме действия групп и создания общественных благ изучает М. Ольсон (Mancur Olson), опираясь на политическую экономию и теорию игр. Ученый в своей теории коллективного действия рассматривал финансовый капитал в контексте общественных благ и совместного действия различных экономических агентов. Он утверждал, что индивидуальные интересы могут препятствовать коллективному действию, что, в свою очередь, может затруднить инвестирование финансового капитала в общественные блага [24].

Т. Веблен, Д. Норт и М. Ольсон представляют разные подходы к пониманию роли финансового капитала, однако сходство их работ заключается в том, что все они акцентируют внимание на взаимосвязи между финансовым капиталом, экономическими институтами и социальными изменениями.

Теории относительности и неопределенности представлены в работах Ф. Кнайта, Дж. Сороса, Н. Талеба и др.

Ф. Кнайт, Дж. Сорос и Н. Талеб представляют разные подходы к пониманию роли финансового капитала, однако существуют и сходства в их взглядах. Все трое авторов признают необходимость регулирования финансовых рынков и акцентируют внимание на непредсказуемости и нестабильности финансовой системы.

Ф. Кнайт (Frank Knight) отмечает, что финансовый капитал играет важную роль в аллокации ресурсов и стимулировании экономической активности, однако подчеркивает, что с ростом финансовой системы и ее сложности возрастает и степень неопределенности и риска. «Риск ведет к формированию ожиданий и капитала, который служит для преодоления неблагоприятных последствий этого риска» [16].

Дж. Сорос (George Soros) разделяет мнение Ф. Кнайта о нестабильности финансовой системы и вводит понятие «рефлексивности», согласно которому финансовый капитал и его ожидания формируют экономическую реальность и одновременно подвержены изменениям под влиянием этой реальности. В своих работах Дж. Сорос утверждает: «Финансовые рынки, вместо того чтобы стремиться к равновесию, обладают внутренней рефлексивностью, которая может привести к кризисам» [29].

Н. Талеб (Nassim Taleb) в своей теории «Черного лебедя» акцентирует внимание на роли редких и непредсказуемых событий в финансовом капитале, которые могут иметь значительное влияние на экономическую систему. Он пишет: «Мы живем в экстремально непредсказуемом мире, где значительная часть неопределенности происходит от редких и трудно предсказуемых событий» [32].

Теории социальной и экологической ответственности отражены в работах М. Фридмана, Дж. Элкогтона, М. Портера, М. Крамера и др.

Между пониманием сущности и роли финансового капитала в работах М. Фридмана, Дж. Элкогтона, М. Портера и М. Крамера существуют и сходства, и разногласия. Все эти авторы признают важность финансового капитала для экономического развития и стимулирования инноваций, однако их взгляды на социальную ответственность бизнеса и его роль в решении общественных проблем разнятся.

М. Фридман (Milton Friedman) считал, что главной целью бизнеса является максимизация прибыли акционеров. В своей знаменитой статье «Социальная ответственность бизнеса — это увеличить свою прибыль» [9], он утверждал, что бизнес должен сконцентрироваться на создании экономической ценности, а решение социальных проблем - задача государства.

В то время как М. Фридман фокусировался на экономической роли финансового капитала, Дж. Элкогтон (John Elkington) предложил концепцию «тройной нижней линии» [7], которая включает в себя экономические, экологические и социальные показатели успеха компаний. Он отмечал, что бизнес должен стремиться к устойчивому развитию и учесть социальные и экологические аспекты своей деятельности.

М. Портер (Michael Porter) и М. Крамер (Mark Kramer) предложили концепцию «создания общественной ценности», которая ставит акцент на то, что финансовый капитал может быть использован для решения общественных проблем с помощью инноваций и предпринимательства. Они утверждают, что «общественная ценность создается, когда компании обеспечивают экономическую ценность таким образом, что она также создает ценность для общества, решая его потребности и проблемы» [26]. Ученые полагают, что финансовый капитал может быть использован для создания общественной ценности, когда корпорации находят возможности для инноваций и роста, одновременно улучшая социальные условия в своих сообществах и решая общественные проблемы.

В целом, все четыре автора признают важность финансового капитала для экономического развития и инноваций, однако их подходы к социальной ответственности бизнеса и роли финансового капитала в решении общественных проблем разнятся. М. Фридман акцентирует внимание на экономической роли финансового капитала и считает, что социальные проблемы должны решаться государством. Дж. Элкогтон предлагает более комплексный подход, включая экономические, экологические и социальные показатели в оценке успеха бизнеса. М. Портер и М. Крамер утверждают, что финансовый капитал может быть использован для создания общественной ценности, и бизнес должен активно участвовать в решении общественных проблем через инновации и предпринимательство.

Теории корпоративного управления представлены в трудах таких известных ученых как А. Берла и Г. Минса, М. Дженсена и У. Меклинга, Е. Фама и К. Френча, и др.

А. Берл и Г. Минс, М. Дженсен и У. Меклинг, а также Е. Фама и К. Френч представляют разные подходы к пониманию сущности и роли финансового капитала, но сходства между их теориями также существуют. Все эти авторы признают значимость агентских отношений и проблемы разделения собственности и контроля в корпорациях.

А. Берл и Г. Минс фокусируются на проблеме агента и принципала, подчеркивая противоречия между интересами менеджеров и акционеров. Они считают, что корпорации должны действовать в интересах акционеров и оказывать общественное влияние [5].

М. Дженсен и У. Меклинг разрабатывают теорию агентских издержек, рассматривая взаимоотношения между акционерами, менеджерами и кредиторами. Они утверждают, что корпоративное управление должно минимизировать агентские издержки, чтобы достичь оптимального уровня производительности и эффективности [12].

Е. Фама и К. Френч изучают влияние механизмов корпоративного управления на рыночную эффективность и долгосрочные доходы компаний. Их подход опирается на эмпирические исследования и теорию финансов, и они акцентируют внимание на роли корпоративного управления в определении рыночных цен и доходов [8].

Таким образом, хотя все три подхода имеют свои особенности, они сходятся в своем признании важности корпоративного управления и агентских отношений в контексте финансового капитала.

Теории финансовой стабильности раскрыты в работах Ч. Киндлебергена, И. Рогова, Ф. Мишкина и др.

В работах Ч. Киндлебергер рассматривает финансовый капитал в контексте финансовой стабильности и кризисов. Он утверждает, что финансовые кризисы возникают из-за несбалансированности и риска в финансовой системе, а также из-за недостаточной регуляции со стороны государства [14; 15]. В свою очередь, И. Рогов подчеркивает роль финансового капитала в стимулировании экономического роста и инвестировании в инновации [1; 2].

Ф. Мишкин также уделяет внимание роли финансового капитала в экономическом развитии, особенно в контексте финансовой инновации. Он считает, что финансовый капитал может быть полезным для экономики, если он используется для стимулирования экономического роста и инвестирования в инновации. Ф. Мишкин рассматривает макроэкономические и микроэкономические аспекты финансовой стабильности, а также роль монетарной политики и регулирования. Его подход опирается на теории макроэкономики, монетарной политики и банковского регулирования [22].

Таким образом, мы видим, что сходство в работах Киндлебергена, Рогова и Мишкина заключается в их общем понимании роли финансового капитала в экономике. Однако, ключевые разногласия касаются того, какой роль играет финансовый капитал, его взаимодействие с другими аспектами экономики и каким образом его использование должно быть регулировано.

Теории неравенства и редистрибуции представлены в трудах Т. Пикетти, Дж. Стейглица, Э. Аткинсона, Б. Миланович и др.

Т. Пикетти, Дж. Стейглиц, Э. Аткинсон и Б. Миланович являются известными экономистами, исследующими вопросы финансового капитала, неравенства и роста. Во многом их работы сосредоточены на вопросе неравенства, и они согласны в том, что финансовый капитал играет важную роль в экономическом развитии и неравенстве.

Сходства в их подходах включают признание факта, что неравенство в распределении финансового капитала влияет на экономический рост и благосостояние общества. Они также согласны, что государственное регулирование и перераспределение могут снизить неравенство и повысить уровень благосостояния.

Однако существуют ключевые разногласия в их подходах и предложениях. Т. Пикетти сосредоточился на проблеме концентрации богатства и предложил глобальный налог на капитал для снижения неравенства [25]. Дж. Стейглиц выдвигает идею о том, что финансовый капитал должен быть переориентирован на инвестиции в реальную экономику и подчеркивает роль государства в регулировании финансовых рынков [31]. Э. Аткинсон предлагает ряд мер, направленных на снижение неравенства, включая перераспределение доходов и капитала через налоговую систему и социальные программы [3]. Б. Миланович рассматривает глобальное неравенство и акцентирует внимание на роли глобализации и технологического прогресса в изменении структуры неравенства [20].

Теории инноваций и предпринимательства представлены в ряде работ.

Классическая теория инноваций представлена Й. Шумпетером. Он предлагает теорию инноваций, связанную с предпринимательством и творческим разрушением. Ученый также высказывает опасения о том, что капитализм может подорвать себя изнутри из-за своих противоречий [28].

Другой ученый Д. Макклелланд изучает психологические и культурные факторы, влияющие на предпринимательскую активность и инновации. Его подход опирается на социально-психологическую теорию и кросс-культурные исследования [19].

Взаимосвязь между инновациями и предпринимательством, а также роль финансового капитала в стимулировании этих процессов изучает У. Баумол. Его подход опирается на теории предпринимательства и экономического роста. Автор подчеркивает роль свободного рынка как двигателя инноваций и экономического роста. Он утверждает, что свободный рынок стимулирует предпринимателей к созданию инноваций, и этот процесс является ключевым для обеспечения долгосрочного роста экономики [4].

В работах Й. Шумпетера, Д. Макклелланда и У. Баумола рассматриваются различные аспекты экономической теории, включая капитализм, инновации и мотивацию. Все три автора признают роль инноваций и предпринимательства в экономическом развитии и процветании. Они также согласны в том, что экономические стимулы и мотивация играют важную роль в стимулировании инноваций и экономического роста.

Проведенный анализ научной литературы позволяет сделать следующие выводы. В трудах ученых прослеживаются расхождения и сходства в понимании следующих аспектов касаемо финансового капитала:

1. Роль государства в экономике: между сторонниками минимального государственного вмешательства, такими как М. Фридман, и теми, кто поддерживает активное участие государства, такими как Дж. Кейнс и Х. Мински.

2. Восприятие глобализации: между оптимистами, такими как Т. Фридман, и критиками, такими как Дж. Стиглиц и Д. Родрик.

3. Взаимосвязь между корпоративной социальной ответственностью и прибылью: между теми, кто считает, что социальная ответственность и прибыль могут быть взаимосвязаны, такими как М. Портер и М. Крамер, и теми, кто полагает, что они противоречат друг другу, такими как М. Фридман.

4. Роль институтов и культуры в экономическом развитии: между сторонниками институционального подхода, такими как Т. Веблен и Д. Норт, и теми, кто сосредотачивается на роли индивидуальных игроков на рынке и рационального выбора, такими как Кнайт и М. Дженсен.

5. Финансовая стабильность и кризисы: между теми, кто ищет универсальные закономерности и причины кризисов, такими как Ч. Киндлебергер, и теми, кто подчеркивает непредсказуемость и редкие события, такие как Н. Талеб.

Выводы

В данной статье мы рассмотрели различные теоретические аспекты исследования финансового капитала, проанализировав ключевые подходы и взгляды разных экономистов.

Ключевые дискуссии и разногласия между подходами возникают из-за различных убеждений и методологий, применяемых авторами. Некоторые авторы фокусируются на экономической теории и математическом анализе, другие предпочитают исторические и сравнительные исследования, а третьи обращают внимание на психологические и социальные аспекты.

Существуют разногласия по вопросам глобализации, роли государства и институтов, социальной и экологической ответственности, корпоративного управления и финансовой стабильности. Обсуждение этих вопросов продолжается, и авторы разных подходов часто предлагают альтернативные решения и стратегии для решения экономических проблем.

Выявленные сходства и разногласия в подходах ученых указывают на сложность и многообразие взглядов на роль финансового капитала в экономическом развитии. Однако существует общее признание того, что инновации, предпринимательство и мотивация являются важными факторами, определяющими развитие финансового капитала и экономический рост.

Кроме того, все авторы согласны, что государственное регулирование и контроль необходимы для обеспечения стабильности и устойчивого роста финансовой системы. Это подчеркивает необходимость грамотного баланса между рыночными механизмами и государственным вмешательством для снижения неравенства, стимулирования инноваций и обеспечения социального благосостояния.

Исследование теоретических аспектов финансового капитала позволяет лучше понять сложную природу финансовой системы и выявить возможные направления для будущих исследований. В дополнение к существующим теориям, новые подходы и модели могут быть разработаны для анализа разнообразных аспектов финансового капитала, инноваций и роста. Таким образом, продолжение изучения данной области экономической теории является крайне важным для обеспечения устойчивого и благоприятного развития мировой экономики.

References:

Acemoglu D., Restrepo P. Robots and Jobs: Evidence from US Labor MarketsNBER Working Paper. Retrieved from https://www.nber.org/papers/w23285

Acemoglu Daron, Pascual Restrepo (2019). Automation and New Tasks: How Technology Displaces and Reinstates Labor Journal of Economic Perspectives. 33 (3). 3-30. doi: 10.1257/jep.33.2.3.

Arntz Melanie, Gregory Terry, Zierahn Ulrich (2017). Revisiting the Risk of Automation Economics Letters. 159 157-160. doi: 10.1016/j.econlet.2017.07.001.

Autor David H., David Dorn (2013). The Growth of Low-Skill Service Jobs and the Polarization of the US Labor Market The American Economic Review. 103 (5). 1553-1597. doi: 10.1257/aer.103.5.1553.

Bessen J. Automation and Jobs: When Technology Boosts EmploymentBoston University School of Law, Law and Economics Research Paper. Retrieved from https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/6502070/mod_folder/content/0/Bessen-When%20Technology%20boosts%20jobs%202017.pdf

Brynjolfsson E., McAfee A. (2014). The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies New York: WW Norton & Company.

Dillender Marcus, Eliza C. Forsythe Computerization of White Collar JobsUpjohn Institute Working Paper 19-310. Retrieved from https://research.upjohn.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1328&context=up_workingpapers

Dun L., Yuan G., Lunqu Yu. (2020). The age of digitalization: Tendencies of the labor market Digital Law Journal. 1 (3). 14-20. doi: 10.38044/2686-9136-2020-1-3-14-20.

Faber Marius (2020). Robots and reshoring: Evidence from Mexican labor markets Journal of International Economics. 127 103384. doi: 10.1016/j.jinteco.2020.103384.

Frey C.B.,Osborne M.A. (2017). The future of employment: How susceptible are jobs to computerisation? Technological Forecasting and Social Change. 114 254-280. doi: 10.1016/j.techfore.2016.08.019.

Gimpelson V.E., Zudina A.A., Kapelyushnikov R.I., Lukyanova A.L., Oschepkov A.Yu., Roschin S.Yu., Smirnyh L.I., Travkin P.V., Sharunina A.V. (2017). Rossiyskiy rynok truda: tendentsii, instituty, strukturnye izmeneniya [The Russian Labor Market: Trends, Institutions, and Structural Changes] M.: Vyssh. shk. ekonomiki. (in Russian).

Gogoleva T.N., Yurova E.S., Kanapukhin P.A., Nikitina L.M. (2022). Professionalno-kvalifikatsionnye transformatsii kachestva truda v informatsionnom obshchestve [Transformations in the qualification aspect of labour quality in an information society]. Proceedings of Voronezh State University. Series: Economics and Management. (4). 5-18. (in Russian). doi: 10.17308/econ.2022.4/10596.

Graetz G., Michaels G. (2018). Robots at work Review of Economics and Statistics. 100 (5). 753-768. doi: 10.1162/rest_a_00754.

Kapelyushnikov R. (2018). Vliyanie chetvertoy promyshlennoy revolyutsii na rynok truda [The Impact of the Fourth Industrial Revolution on the Labor Market]. Aist na kryshe. Demograficheskiy zhurnal. (6(6)). 32-36. (in Russian).

Marinoudi V., Lampridi M., Kateris D., Pearson S., Sørensen C.G., Bochtis D. (2021). The Future of Agricultural Jobs in View of Robotization Sustainability. 13 (21). 12109. doi: 10.3390/su132112109.

Martens Bertin, Tolan Songül (2018). Will This Time Be Different? A Review of the Literature on the Impact of Artificial Intelligence on Employment, Incomes and Growth JRC Digital Economy Working Paper. 25. doi: 10.2139/ssrn.3290708.

Marx K. (1996). Das Kapital: A Critique of Political Economy Washington, D.C.: Eagle.

Ustyuzhanina E.V., Sigarev A.V., Shein R.A. (2017). Tsifrovaya ekonomika kak novaya paradigma ekonomicheskogo razvitiya [Digital economy as a new paradigm of economic development]. National interests: priorities and security. 13 (10). 1788-1804. (in Russian). doi: 10.24891/ni.13.10.1788.

Yakovleva N.G. (2022). Obrazovanie: rol v formirovanii chelovecheskogo potentsiala, tekhnologicheskoĭ i sotsialno-ekonomicheskoĭ modernizatsii Rossii [Education: the role in the formation of human potential, technological and socio-economic modernization of Russia]. Rossiĭskiĭ ekonomicheskiĭ zhurnal. (4). 30-47. (in Russian). doi: 10.33983/0130-9757-2022-4-30-47.

Страница обновлена: 04.06.2025 в 13:41:11

Russia

Russia