Methodology for the study of the company cultural code in the corporate-anthropological approach with the help of facilitation and storytelling tools to ensure sustainable development

Pister E.I.1, Dankin V.D.2, Medvedev S.O.1![]()

1 Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева, Russia

2 ООО «Центр развития корпоративной культуры» (Тренинг-Бутик)

Download PDF | Downloads: 42

Journal paper

Leadership and Management (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 10, Number 2 (April-June 2023)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=53838243

Abstract:

The article deals with the problems of studying the corporate culture, such as the application of facilitation and storytelling tools in corporate anthropology to ensure the sustainable development. To develop measures in the field of ensuring the company's sustainable development, it is important to take into account not only its industry characteristics, but also its history, traditions, accepted norms and rules of interaction between various departments. Without understanding the history of the company and the specific features of its corporate culture, it is difficult to design comprehensive changes and long-term strategies aimed at ensuring the viability and sustainable development in the long term. At the same time, several stakeholders interact within the same organization. They are as follows: owners, management, employees and customers. Therefore, it is important to understand the points of intersection of their interests and values. The authors propose a methodology based on the practice of conducting a retrospective and collecting stories, which allows for an in-depth analysis of the company's cultural code and its impact on the interaction of various stakeholders. An educational organization has been selected as the object of testing. The technology of applying facilitation and storytelling tools for the study of the company's cultural code has been developed and tested.

The authors describe a technology that allows combining the classical retrospective with the collection of anthropological stories in order to further describe the company cultural code.

The advantages and features of this technology are analyzed.

FUNDING.

The research was carried out at the expense of the grant of the Russian Science Foundation No. 22-78-10002, https://rscf.ru/project/22-78-10002.

Keywords: artifacts, company cultural code, sustainable development, corporate anthropology, facilitation, retrospective, history

Funding:

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 22-78-10002, https://rscf.ru/project/22-78-10002

Введение

Современная организация стремится к внедрению новшеств, способствующих повышению ее конкурентоспособности и жизнестойкости в долгосрочной перспективе. Одной из важнейших тенденций современного мира является переход к принципам устойчивого развития [1]. Под ними следует понимать такой подход к организации к своей деятельности, при котором учитываются интересы будущих поколений при достижении текущих целей. Также его можно характеризовать как баланс экономических, экологических, социальных и технологических интересов. Достижение устойчивого развития организации – сложная и комплексная задача, решение которой должно начинаться не просто с оценки текущего состояния, а с осмысления ее внутренней сущности. Для этих целей можно использовать инструменты корпоративной антропологии (включенное наблюдение и сбор историй) и фасилитации, в том числе проведение ретроспективы, позволяющих исследовать и описывать уникальные культурные особенности компании.

Целью проведенного исследования была разработка и апробация методики исследования культурного кода компании в корпоративно-антропологическом подходе с применением инструментов фасилитации и сторитейлинга для обеспечения устойчивого развития организации.

Основная гипотеза авторов заключалась в том, что применение предложенной методики позволит получить более точные и глубокие данные для описания культурного кода компании, при этом сократив время на его проведение.

Научная новизна предложенной методики заключается в уникальном совмещении классической ретроспективы и сторитейлинга для проведения корпоративно-антропологического исследования с целью изучения и описания уникальных культурных особенностей компании и в виде культурного кода.

В классическом понимании Agile-методологии ретроспектива - это ритуальное собрание сообщества в конце проекта для обзора событий и изучения опыта. Никто не знает всей истории проекта. У каждого своя часть истории. Ритуал ретроспективы - это коллективное рассказывание истории и добыча опыта мудрости [2]. По мнению Норма Керта ритуал ретроспективы - это больше, чем анализ прошедшего. Он позволяет также взглянуть вперед, представить следующий проект (или этап проекта), и особенно тщательно проработать то, что в следующий раз будет делаться по-другому. Однако ретроспектива служит не только совершенствованию процессов. Она также способствует обучению и росту членов команды, делает их более зрелыми. Это дает возможность команде радоваться успехам и ценить своих героев. Истории, рассказываемые в ходе ретроспектив, становятся частью сокровенного знания и традиций команды, а также источником долгосрочного обучения всей компании. Опыт, рассматриваемый в ходе ретроспективы, помогает построить команду с единым фокусом [3].

В свою очередь, истории формируют фундамент прошлого, на которое опирается организация, и устремляются в будущее. Истории включают в себя:

- истории основателей;

- истории побед;

- истории проживания кризисов и тяжелых периодов;

- истории успеха людей в коллективе;

- истории компании с основания до сегодняшнего дня;

- истории, поясняющие важность каждой ценности и принципа;

- истории, поясняющие миссию и предназначение;

- истории про будущее (мечты о будущем, ради которого работает организация) [4].

В ходе работы был исследован особый тип историй, связанных с культурой компании и имеющих отношение к корпоративной антропологии - истории повседневности, являющиеся культурной интервенцией, поддерживающей культурную трансформацию, отражающие и проявляющие культурный код компании.

Для этого в работе была совмещена ретроспектива и интервью с извлечением историй для анализа культурного кода. Были отобраны, а затем проанализированы с помощью теоретических конструкций субъективные эмические и трансформационные истории. По мнению Д. Браун и И. Крамер, именно короткие истории, примеры и эпизоды содержат наиболее ценный смысл с эмической точки зрения, а из микроисторий можно составить макроисторию [5]. Особое внимание в процессе исследования было уделено трансформационным историям, к ключевым признакам которых можно отнести: наличие «до/после», «было/стало», «тогда/сейчас» и точки трансформации, как особого момента перехода в новое состояние или фиксации измененного состояния.

Именно возможность сбора историй в едином поле, их осмысление всей командой, яркая палитра представленности личных взглядов в едином поле, возможность не только рассказать значимую для себя историю, но и услышать истории других участников, вызвали интерес к инструменту ретроспективы в контексте проведения антропологического исследования в компании.

В данном исследовании было предложено собирать истории через артефакты, так истории участников становились более живыми и наглядными, более того, именно артефакты, сохраненные в течение анализируемого периода, становились поводом для рассказа историй и наглядной демонстрацией принятых в данном пространстве ценностей.

По мнению М. Коула артефакт есть некий аспект материального мира, преобразованный по ходу истории его включения в целенаправленную человеческую деятельность [6]. Артефакты воплощают ценности, при этом не могут браться вне контекста, вне всей данности культуры: артефакты - ее фрагменты, из которых сложным образом складывается культура [7]. Они являются неким кодированием культуры, значение которых сложно понять вне контекста. При этом контекст и декодирование знаков происходит в момент рассказывания историй, связанных с данным артефактом. Именно поэтому, в текущем исследовании особое внимание уделялось артефактам и историям, связанным с ними, и позволяющим их расшифровать с учетом контекста.

В качестве объекта исследования была выбрана не традиционная организация, занимающаяся предпринимательской деятельностью, а частная школа. Выбор организации обусловлен тем, что современную частную школу можно рассматривать, как культурный феномен [8], поскольку сегодня это не просто место для обучения детей, а ключевое звено в создании и развитии городских сообществ. Ретроспектива проводилась по итогам первого года работы частной начальной школы.

В ходе исследования рассматривались такие вопросы как:

- что отличает частные школы от государственных в глазах родителей, сотрудников и детей;

- что отличает одну частную школу от другой;

- в чем уникальные особенности данной школы;

- как родители делают выбор, в какую из школ отдать своего ребенка, а сотрудники - в какой из школ хотелось бы работать.

Как видим, поднимаемые вопросы вполне могут быть транспонированы на другие объекты – практически любые организации. Действие организаций в конкурентной среде и в разрезе перехода к устойчивому развитию определяется тем же блоком вопросов, что и описанные выше.

Поскольку, школы сегодня конкурируют не только на уровне предоставляемых академических знаний, они создают среду и пространство, в которой происходит формирование и развитие личности ребенка. Часто именно эта среда оказывается решающим фактором, определяющим выбор родителей и потенциальных сотрудников. Современные школы не просто обучают детей. Они создают сообщества, культурную среду, формируют и развивают не только знания, но и необходимые для будущей жизни навыки. Они работают уже не только для детей, это школы для детей и их родителей, бабушек и дедушек. В этих школах учатся семьями. И такие школы создают уникальное пространство для жизни и развития, в результате чего даже появилось такое понятие, как «Школа для жизни». Исследование культурного кода одной из таких школ представлено в данной работе. Однако данная методика может быть применена и для других объектов исследования корпоративных антропологов.

Данный объект исследования, безусловно, имеет свои особенности, которые и определили выбор используемых инструментов. К таким особенностям можно отнести наличие трех разных групп в данном сообществе: сотрудников школы, детей и их родителей. Проведение глубинных интервью сплошным методом в данном случае вызывало ряд сложностей, среди которых большие временные затраты и трудоемкость согласования времени встречи с каждым участником. В случае проведения выборочного интервью сложности вызывали критерии отбора участников, особенно среди родителей и учеников. А метод включенного наблюдения не позволял наблюдать за всеми участниками процесса, так как родители из него в учебное время практически исключены.

Таким образом, проведение ретроспективы по итогам первого учебного года с каждой из заинтересованных сторон (сотрудники, дети, родители), направленной на сбор артефактов и историй, связанных с ними, позволило собрать наиболее полную картину ценностей компании в кратчайшие сроки, а далее расширять и дополнять ее включенным наблюдением и дополнительными интервью с отдельными участниками. Помимо этого для участников этот формат стал новым способом своеобразного подведения итогов года и возможностью собрать картину года целиком, делая ее объемной и многогранной за счет возможности увидеть ее глазами других заинтересованных сторон.

Фокусы внимания корпоративных антропологов [9] в данном исследовании были направлены на:

- Категории «Свой/Чужой», понятия «наши ценности», «наши люди».

- Культурный код компании и сообщества (дети, родители, школа, сотрудники, потенциальные клиенты - родители)

- Открытость сообщества, пограничная зона (взаимодействие с теми, кто попадает в категорию «еще не свои»)

- Артефакты, истории - для рекламы и позиционирования.

Со стороны школы запрос на проведение данного исследования имел прикладной характер и был направлен на расширение понимания своей уникальности и синхронизации в ценностях со всеми заинтересованными сторонами (собственники, сотрудники, родители) [10]. Важно было найти ответы на вопросы, что отличает объект от других школ, в чем его уникальность, с целью дальнейшего позиционирования на рынке и дополнительной настройки внутренних процессов. В определенной степени исследование было направлено на определение сильных сторон и факторов обеспечения устойчивости развития организации.

Материал и методы исследования

Методика сбора эмических и трансформационных историй через проведение ретроспективы включала несколько этапов:

1. Перед проведением ретроспективы была организована взаимосвязь с каждой группой участников. Они предоставляли значимые артефакты [11], имеющие отношения к первому учебному году в школе. Следует отметить, что первоначальное предположение авторского коллектива о том, что детям 7-10 лет, возможно, потребуется дополнительное разъяснение того, что подразумевается под артефактами, не подтвердилось. Практически участники данной группы отлично понимали данный термин и свободно им оперировали в речи. Это обусловлено тем, что они были прекрасно с ним знакомы из современных компьютерных игр.

2. Отдельно были согласованы тематические блоки для ретроспективы с руководством организации, определены основные фокусы внимания для каждой группы участников:

- Для учеников: уроки; проекты; мероприятия; люди.

- Для родителей: уроки; проекты; организация работы и яркие впечатления; мероприятия; люди.

- Для сотрудников школы: люди; события; «было непросто, но мы справились»; наши успехи, гордости, победы.

- Дополнительные фокусировки:

- Точки объединения. Общая идея, концепция, замысел, транслируемые ценности.

- Значение и смысл места и проекта для каждого сотрудника.

3. На сессии каждый из участников должен рассказать историю о принесенном артефакте «про что это для Вас?».

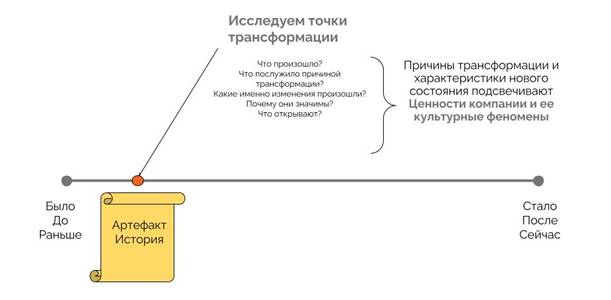

4. Для дальнейшего анализа выбираются трансформационные истории и истории, отражающие ценности. На их основе происходит дальнейшее исследование. На рисунке 1 описана схема выявления трансформационных историй.

Рисунок 1 - Схема модели выявления трансформационных историй. Источник: разработка авторов

После выявления трансформационных историй, они подвергались анализу, с целью поиска ответов на вопросы:

- С чем это было связано?

- Почему это изменение так важно?

- Что это новое состояние дает?

Далее исследуются причины изменений в точках трансформации и само измененное состояние - в них, главным образом, проявляются ключевые ценности компании.

Краткая инструкция для участников сессии выглядела следующим образом:

1. Принесите артефакт (-ы).

2. Соотнесите его с «до», «после», «точкой перехода».

3. Расскажите полную историю.

4. При рассказе опирайтесь только на реальность (не додумывайте) и на конкретность, поскольку детали про «До», «После», «Переход» будут не только наращивать доверие, но и позволят точнее выявить культурное основание перехода.

Дальнейшие задачи исследователя совместно с участниками:

1. Найти в истории культурное основание перехода.

2. Подтвердить или опровергнуть (скорректировать) найденное культурное основание перехода.

В случае выявления особенно значимых персон (тех, о ком говорили чаще всего, на кого так или иначе выводили истории) после ретроспективы с ними согласовываются дополнительные встречи для проведения глубинных интервью. Стоит отметить, что данная методика сбора историй, имеет свои преимущества, позволяющие решать задачу сбора историй и ограничения, которые отражены в таблице 1.

Таблица 1 - Преимущества и ограничения методики сбора историй посредством проведения ретроспективы

|

Преимущества

|

Ограничения

|

|

1.

Сокращение

времени на получение результата (1 день вместо 3-4 дней интервью).

2. Может быть использована перед циклом глубинных интервью для выявления списка ключевых интервьюируемых, тех, кого стоит опросить и понимания о чем спрашивать. Тогда на интервью уже уточняются детали, и разговор получается более предметным. 3. Позволяет выявить неожиданных ключевых игроков и тех, кто иначе мог бы остаться незамеченным, если бы список формировался по выбору руководства или случайным способом. |

1.

Требует

отдельной процедуры согласования и проведения ретроспективы и «особого»

времени, чтобы собрать всю команду вместе.

2. В малых компаниях возможен сплошной охват участников, в средних и крупных отбор участников на сессию по ретроспективе будет служить первичным фильтром, имеющим значительное влияние на конечный результат. 3. Качество результата зависит от степени открытости культуры компании (принято или не принято говорить правду). Сложно применима в закрытых культурах, где нужно «держать лицо» и играть роль «крутого парня», и может давать картину с искажением. В таком случае предпочтительней будет применение индивидуальных интервью. |

Проведение такого исследования с каждой из заинтересованных сторон позволяет выявить совпадение их культурных кодов (в нашем случае собственники, сотрудники, родители). Результаты исследования могут быть использованы, в качестве основы для описания культурного кода школы, семьи (клиентов) и потенциального сотрудника. На основе полученных в ходе исследования результатов были разработаны предложения по позиционированию на рынке образовательных услуг и на рынке труда, для поиска и подбора близких по ценностям сотрудников и семей.

Аналогичная методика может быть использована для других организаций, в том числе промышленных компаний. Основное предназначение – выявление сущности организации, ее внутренних особенностей, которые могут быть использованы для будущего роста.

Результаты исследования и их обсуждение

В настоящем исследовании истории и артефакты сотрудников были связаны, главным образом с достижениями школьников, личными достижениями в работе и преодолением профессиональных вызовов, отражали любовь к делу, сплоченность команды, ценность взаимоотношений между детьми и другими сотрудниками школы [12], готовность меняться и развиваться.

Одной из таких историй стала история о красной и зеленой ручках, которую учительница принесла на сессию. Точкой трансформации был момент осознания, что с приходом на работу в данную школу, после нескольких лет работы в государственной школе, она осознала, что перестала использовать в работе красную ручку потому, что работа в развивающем коучинговом подходе подразумевала акцент на успехах ребенка, а ошибки и зоны развития в процессе обучения и проверки работ не трактовались, как неудачи и фиксировались обычной синей пастой. Такое переключение требовало от учителя отказа от привычной, выстроенной годами парадигмы и готовность развиваться и поступать по-новому. Данная история подсвечивала нам ценность развития, которая также раскрывалась в истории других сотрудников, родителей и учеников.

Среди артефактов учителей были игрушки, сделанные руками детей, за каждой такой игрушкой - история, связанная с достижением ребенка. Были артефакты, например, “рейтинг чемпионов-рычателей”, с историями о том, как стандартная методика работы с логопедом не дала нужных результатов и не мотивировала ребят, взамен нее был применен игровой подход, который позволил не только вовлечь ребят в процесс освоения навыка, но и показал высокие результаты.

Артефакты, принесенные на сессии по ретроспективе, буквально оживали сами и оживляли историю школы с момента замысла о ее создании [13]. Эти истории показывали год работы школы в формате своеобразного оживающего фильма и позволяли участникам рассмотреть его глазами другой стороны.

Так, в своих историях дети рассказывали о развивающих событиях, не связанных напрямую с учебой: игра в Го, экскурсии, встречи с интересными людьми (космонавтом, писательницей, дизайнером, мастером чайных церемоний), тьюторские часы, медиация, исследовательские проекты и конференции. В историях учеников о людях ребята часто рассказывали о психологе, нейропсихологе, тьюторе и классных учителях.

Подтверждением того, что данная методика позволяет выявить неожиданных ключевых игроков и тех, кто иначе мог бы остаться незамеченным, если бы список формировался по выбору руководства или случайным способом, стало самое большое количество историй учеников об одном из технических сотрудников - девушке, работающей в школе перед поступлением в педагогический университет и уже не работающей на момент проведения исследования. Ретроспектива с учениками позволила увидеть те важные ценности, которые транслировал данный сотрудник: внимание к детям, тьюторский подход в работе с ребятами для всех сотрудников без исключения, развивающие беседы, внимание к деталям и мелочам. В результате данный человек был приглашен на ретроспективу сотрудников. Таким образом, истории одной из заинтересованных сторон подсветили важные ценности другой стороны и компании в целом.

Истории и артефакты родителей больше всего были связаны с работой коррекционной команды школы, занятиями с психологом и нейропсихологом (в историях часто звучали фразы вроде «нейропсихолог - любовь с первого занятия», тьюторскими часами («тьюторский час - один из главных уроков»). Родители часто рассказывали о видимых изменениях в ребятах («ребенок стал более спокойный и усидчивый», «увидели прогресс в чтении книг», «ребенку стало нравится читать», «появился интерес к математике»).

Помимо этого, родители, так же, как и ученики в своих историях большое внимание уделяли событиям, не связанным напрямую с учебным процессом: мастер-классам по кулинарии для школьников, КВИЗам для родителей, ночевке в школе, походам, созданию генеалогического древа и карты успеха ребенка, экспериментам по выращиванию растений из семечек, изучению правил дорожного движения на специальной детской площадке в ГИБДД с маленькими автомобилями. Родители рассказывали о том, как эти события открывали им новые удивительные грани в собственных детях, о том, как дети менялись, и порой удивляли их интересными новыми взглядами и открытиями. А такая работа школы вовлекала с одной стороны в процесс обучения всю семью, а с другой стороны значительно разгружала родителей.

Отдельным блоком можно выделить истории родителей о том, как «я тоже стал учиться в вашей школе» на различных курсах, семинарах и специальных образовательных проектах, организованных школой для родителей и направленных на развитие родительского сообщества.

Точкой удивления для исследователей стало то, что большинство историй участников были связаны не с обучением за партами на уроках, а с событиями внеурочного характера. Этот факт стал темой дальнейшего исследования и показал, что именно образовательные и развивающие события помимо академических занятий, становятся уникальным преимуществом данной школы, которое отмечают и дети, и родители, и сотрудники, имеющие опыт работы в других школах.

В ходе работы был выявлен ряд ключевых особенностей, укрепляющих ценность и значимость данной школы в глазах родителей:

- Ребенок хочет в школу («хочу в школу» на каникулах) и сам будит родителей по утрам.

- Дети сами вспоминают про уроки и домашние задания.

- Дети становятся ответственными – «заботится о растениях».

- У детей нет страха ошибки.

- Радость от легкости обучения.

- Дети спешат на утренний круг.

- Уроки по коммуникации помогают детям выходить из спорных ситуаций - родители спокойны («мы на медиации все решим»).

- Комфортная среда – «тапочки вместо туфель», «стоячая парта», «нет формы».

- Родительские встречи, обучение для родителей, курс «родитель-коуч».

- Дети любят своих учителей, отзываются о них с большим теплом, это тепло взаимно.

- У родителей появляется более теплый контакт с детьми, много объединяющих совместных дел, родители включены в процессы школы, «в школе вечный движ», интересный досуг в школе и внеурочные мероприятия.

- Родители по-новому открывают и видят для себя своих детей. Школа открывает родителям новые грани ребенка, подсвечивает его уникальность с разных сторон – «Мы даже не думали, что наш ребёнок настолько способный».

- Улыбки сотрудников, обратная связь от администраторов - приятная и комфортная атмосфера, школа - место, в которое приятно приходить и хочется возвращаться.

- Нет лишней информации (отсутствие родительских чатов), при этом много полезной и по делу.

- Дети дружны между собой, общаются между классами, общаются без гаджетов.

Данное исследование позволило также выявить ряд преимуществ и значимых особенностей данной системы:

- Наличие кросс-функциональной коррекционной команды, в которую входят психологи, логопеды, нейропсихологи, тьюторы, постоянно сопровождающей ребенка, отслеживающей динамику персонального развития и индивидуальный прогресс - как ключевая ценность для родителей.

- Наличие развернутой развивающей обратной связи для родителей - важное преимущество позволяющее синхронизироваться в вопросах обучения и развития ребенка дома и в школе, что позволяет избежать травмирования психики ребенка из-за разницы в подходах, а для родителей часто носит еще и обучающий характер в вопросах детской педагогики и психологии развития.

- Работа не только с ребенком, но и со всей семьей. В школу идет вся семья, а не только ребенок - этот пункт во многом является логичным продолжением предыдущего. Для родителей создаются специальные образовательные программы и мероприятия, в которых можно участвовать всей семьей.

- Способность замечать новое, творчески заимствовать, пробовать внедрять, признавать ошибки, вносить своевременные корректировки, не бояться экспериментов, быть открытым к изменениям, открыто делиться. Это позволяет системе оставаться живой и постоянно развиваться. аккумулируя и внедряя лучшие практики.

- Быстрая реакция на изменения во внешней среде, быстрый отклик на запросы во внутренней.

- Маленькая школа - короткий контакт всех членов команды. Как результат – быстрая и качественная синхронизация по всем процессам, обеспечивающая индивидуальный подход к каждому ребенку и семье.

- Образовательные события являются уникальным ресурсом школы, и обеспечивают поддержание коммуникаций в сообществе, трансляцию ценностей, видимость для своих.

Таким образом, в результате исследования по описанной выше методике сбора историй был исследован культурный код школы, включающий в себя ряд ценностей:

- ценность развития,

- уважение к детям и их родителям,

- вера в детей,

- партнерские отношения с родителями,

- школа, как особое пространство для жизни и развития,

- высокое качество услуг.

Также во время ретроспективных сессий по сбору историй была проведена дополнительная работа по их визуализации через скрайтинг, в результате получились ленты историй года глазами разных участников процесса, данные «комиксы» в дальнейшем были использованы в создании уникальных рекламных продуктов, отражающих дух и культуру компании (пример представлен на рисунке 2).

Рисунок 2 - Пример визуализации историй, рассказанных участниками ретроспективы. Источник: составлено авторами в ходе исследования

В качестве эффектов от применения инструмента и результата для заказчика можно выделить:

- Создание объемного видения услуги и школы, как системы, глазами каждой из заинтересованных сторон. Собственник получает наиболее полную и целостную картину компании, как «живой» системы.

- Быстрое знакомство и погружение в культуру школы новых сотрудников.

- Выявление ключевых ценностей школы и дальнейшее отражение их на сайте школы.

- Выявление расхождений в ценностях у различных подразделений, с целью разработки механизмов синхронизации и настройки эффективной коммуникации.

- Создание уникального продукта с живыми историями, отражающими культуру и ценности школы, который может быть использован в разработке рекламной продукции и описании стратегии позиционирования.

- Синхронизация в ценностях между различными заинтересованными сторонами (учителями, родителями, собственниками школы и учениками).

- Описание выявленных в ходе работы уникальных практик и модели поликультурной школы.

- Обоснование для сотрудников, значимости проведения дополнительных внеурочных развивающих мероприятий для детей и родителей, как уникальной особенности школы, значимой для клиентов и являющейся способом знакомства с культурой школы и механизмом привлечения новых семей.

- Дальнейшее использование отдельных историй в качестве уникальных кейсов при описании практик, для мотивации сотрудников, а также для знакомства новых сотрудников с культурой и ценностями компании. Некоторые из них со временем могут стать вирусными или перейти статус мифов.

Заключение

Данный инструмент прошел апробацию в образовательных организациях и показал свою эффективность для задач исследования культуры компании в условиях ограниченности времени или невозможности увидеть каждую из заинтересованных сторон в рамках включенного наблюдения. Данный этап может выступать первоначальным на пути трансформации к принципам устойчивого развития организации [14-16].

Он позволяет синхронизировать видение разных участников и заинтересованных сторон, проявляет неожиданные фокусировки, подсвечивает скрытый неявный потенциал системы, по количеству историй и упоминаний о различных событиях позволяет выявить ключевые ценности и услуги для клиентов, а также увидеть какие из направлений деятельности проседают и требуют дополнительного внимания.

В компаниях с небольшим штатом участниками ретроспективы могут быть все представители каждой из заинтересованных сторон, в компаниях со штатом свыше 100 сотрудников, необходимо будет проводить первичный отбор участников с обеспечением репрезентативности разных представителей каждой из заинтересованных сторон (представители разных возрастных групп, разных отделов и структурных подразделений, новички и старожилы, женщины и мужчины, рабочие и служащие и т.д.). Состав участников и репрезентативность различных групп будут зависеть от специфики компании.

Однако эффективность применения данного инструмента во многом будет зависеть от степени открытости культуры компании. В закрытых культурах, есть вероятность, что участники будут приносить на сессию социально одобряемые истории и артефакты повышающие их статус и значимость в глазах других участников.

Дальнейшее развитие инструмента предполагает его применение в более крупных образовательных организациях, а также компаниях различных профилей, сталкивающихся с необходимостью исследования своей культуры, с целью выявления ее уникальных особенностей, описания актуальных ценностей, а также для выявления возможных причин «болезни» культуры с разработкой рекомендаций по ее трансформации.

Проведенное исследование подтвердило актуальность использования представленных инструментов для достижения целей устойчивого развития организации. Именно такой подход позволяет определить текущее состояние культуры организации, ее ценности и потенциалы роста. Устойчивое развитие предполагает баланс между достижением экологических, экономических, социальных и иных целей и оно невозможно без понимания особенностей корпоративной культуры компании, глубинный анализ которой позволяют провести подходы и методики, применяемые в корпоративной антропологии.

References:

Abasheva O.Yu., Ageev A.O., Alekseeva N.A. i dr. (2022). Ustoychivoe i dinamichnoe razvitie rossiyskoy sotsialno-ekonomicheskoy sistemy: vyzovy, perspektivy, riski [Sustainable and dynamic development of the Russian socio-economic system: challenges, prospects, risks] Samara: OOO NITs «PNK». (in Russian).

Bekhtereva V., Bekhtereva S. (2021). Lider budushchego. Kak napravlyat energiyu komandy s pomoshchyu drayv-soveshchaniy i fasilitatsii [The leader of the future. How to channel team energy through drive meetings and facilitation] M.: Mann, Ivanov i Ferber. (in Russian).

Braunt D., Kramer I. (2018). Korporativnoe plemya: Chemu antropolog mozhet nauchit top-menedzhera [Corporate tribe: What an anthropologist can teach a top manager] M.: Alpina Pablisher. (in Russian).

Kalina N.D. (2021). Model sushchestvennyh priznakov vizualnoy kultury kak kriteriev issledovaniya artefaktov i konstruirovaniya novyh vizualnyh obrazov [Model of the essential attributes of visual culture as the criteria for studying artifacts and design of new visual images]. Chelovek i kultura. (2). 51-63. (in Russian). doi: 10.25136/2409-8744.2021.2.34486.

Kazko E.S. (2010). Alternativy v nachalnoy i vysshey shkole kak uslovie ustoychivogo razvitiya [Alternatives in primary and higher education as a condition for sustainable development]. Gertsenovskie chteniya. Nachalnoe obrazovanie. 1 (2). 215-219. (in Russian).

Kert N. (2015). Retrospektiva proekta: kak proektnym komandam oglyadyvatsya nazad, chtoby dvigatsya vpered [Project retrospective: how project teams look back to move forward] M.: Izdatelstvo Dmitriya Lazareva. (in Russian).

Korovkin V.Yu., Bulatkin Yu.S. (2022). Issledovanie organizatsionnoy kultury. Iz opyta peterburgskoy shkoly № 207 [The research of organizational culture. From the experience of St. Petersburg school No. 207]. Magiser. (2). 26-32. (in Russian).

Koryakina N.I. (2014). Proektirovanie modeli shkoly ustoychivogo razvitiya [Designing a sustainable development school model]. Siberian Pedagogical Journal. (2). 129-133. (in Russian).

Koul M. (1997). Kulturologicheskaya psikhologiya [Cultural psychology] M.: Kogitotsentr. (in Russian).

Kuznetsova O.E. (2017). Analiz zarubezhnyh issledovaniy organizatsionnoy kultury shkoly [Analysis of foreign research on organisational culture in schools]. Psychological-Educational Studies. 22 (3). 28-36. (in Russian). doi: 10.17759/pse.2017220303.

Loffer M. (2020). Retrospektiva v Agile. Proverennye metody i innovatsionnye podkhody [Retrospective in Agile. Proven methods and innovative approaches] M.: Mann, Ivanov i Ferber. (in Russian).

Lure S.V. (2010). Obobshchennyy kulturnyy stsenariy i funktsionirovanie sotsiokulturnyh skhem [General cultural script and socio-sultural systems functioning]. Zhurnal sotsiologii i sotsialnoy antropologii. (2). 152-167. (in Russian).

Mirkin B.M., Naumova L.G. (2008). Izuchenie osnov ustoychivogo razvitiya v shkole: integrirovannyy variant [Learning the basics of sustainable development at school: an integrated option]. Biologiya v shkole. (5). 48. (in Russian).

Osieva Yu.G. (2011). Formirovanie informatsionnoy kultury budushchikh uchiteley nachalnoy shkoly v sootvetstvii s kontseptsiey ustoychivogo razvitiya [Information culture of future elementary school teachers in accordance with the concept of sustainable development]. Gertsenovskie chteniya. Nachalnoe obrazovanie. 2 (2). 425-431. (in Russian).

Slesik E.M. (2013). Lichnostnyy komponent eticheskoy kultury uchashchikhsya osnovnoy shkoly kak kulturno-pedagogicheskiy fenomen [The personal component of the ethnic culture of primary school students as a cultural and pedagogical phenomenon]. Pedagogika i sovremennost. (6). 83-86. (in Russian).

Voznesenskiy I.S. (2019). Korporativnaya antropologiya: zarubezhnyy opyt v adaptatsii dlya rossiyskogo chitatelya [Corporate anthropology: foreign experience in adaptation for the russian reader]. Vlast istorii i istoriya vlasti. 5 (2(16)). 178-192. (in Russian).

Страница обновлена: 26.05.2025 в 14:26:26

Russia

Russia