The electronic document management system as the distributor of the university's digital ecosystem, or how a fear of uncertainty hinders development

Sannikov D.V.1![]() , Shirinkina E.V.2

, Shirinkina E.V.2![]()

1 Югорский государственный университет

2 Сургутский государственный университет, Russia

Download PDF | Downloads: 21 | Citations: 1

Journal paper

Leadership and Management (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 10, Number 1 (January-March 2023)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=50356224

Cited: 1 by 28.06.2023

Abstract:

The article describes the prerequisites for the mass transition to electronic document management in Russia in recent years. The role of the electronic document management system in the digital ecosystem of the university is considered. The organizational and economic mechanism of the university ecosystem based on the project approach is proposed. This requires taking into account the components of university models (1.0; 2.0; 3.0; 4.0). The article describes the experience of implementing the Directum RX electronic document management system at Ugra State University in implementing the university's digital transformation strategy, taking into account the achievements of Russian scientific thought in terms of prospects, features, advantages and risks, threats and disadvantages of implementing such systems. The article can be useful for both academic staff and university employees, as well as civil servants working in the field of higher education.

Keywords: digital ecosystem, electronic document management system, records management, project-based approach, university models 1.0-4.0

JEL-classification: I23, I28, O31

Введение

Управление построением цифровой экосистемы современного университета является достаточно сложной и нетривиальной задачей с множеством различных решений, при этом простая трансплантация институтов [1] из одного университета в другой не приводит к одинаковому результату. В кажущейся на первый взгляд очевидности того, что все университеты в России работают по одним правилам, регулируются федеральными государственными образовательными стандартами, формирующими одинаковые для каждого направления компетенции (в части универсальных и общепрофессиональных компетенций), и педагогическими практиками в целом на практике оказывается, что все университеты уникальны, при этом их уникальность не просто не ограничивается тем федеральный университет или муниципальный, национально-исследовательский автономный или частный, хотя это безусловно накладывает определенный отпечаток.

С тех пор, как Минобрнауки поставило перед университетами задачу цифровой трансформации оказалось, что при том, что у университетов есть общие черты, многое остается уникальным, в результате чего однотипных решений в особенности при цифровой трансформации осуществить невозможно. Ярким примером последних нескольких лет является проект суперсервис «Поступи онлайн», который, по мнению отдельных пользователей, «…оказался НЕ супер. Да и с сервисом проблемы…» [2], он направлен на консолидацию и автоматизацию процесса подачи документов (в т.ч. верификации данных) абитуриентов при поступлении в университеты по всей стране. Критические отзывы о работе сервиса высказали не только пользователи (абитуриенты), но и ректоры ряда крупных университетов России, в т.ч. СПбГУ, БФУ имени И. Канта, МИСИС, РЭУ имени Г. В. Плеханова, МИИГАиК [3] и др. Безусловно, разработка и внедрение подобного суперсервиса является более сложной задачей, чем банальное внедрение электронного документооборота в университете, однако многих сложностей можно было бы избежать, в т.ч. если бы российские университеты имели бы более однородный уровень цифрового развития и сформированности собственной цифровой экосистемы, одним из ключевых компонентов которой выступает система электронного документооборота (СЭД). Цель настоящего исследования заключается в демонстрации необходимости учета влияния трансакционных издержек при принятии управленческого решения о развитии цифровой экосистемы организации (на примере университета). Новизна исследования заключается в попытке провести эмпирическое измерение экосистемных эффектов, возникающих при развитии цифровой экосистемы университета, заключающееся в снижении трансакционных издержек, которые на практике зачастую не учитываются при принятии управленческих решений, а в научной литературе носят описательный характер в связи со сложностью измерения и идентификации.

Общие предпосылки

В международной практике то, что мы сегодня в России называем СЭД, именуется как системы управления записями или ECM-системы. Сегодня именно СЭД пронизывает деятельность средних и крупных предприятий подобно кровеносной системе человеческого организма. Именно СЭД сопровождает такие процессы, как приём и увольнение сотрудников, перераспределение прибыли, выплата премий, перемещение товарно-материальных ценностей, закупка сырья и оборудования, выпуск полуфабрикатов и готовой продукции и многое другое. Несмотря на то, что СЭД позволяет всего лишь сопровождать делопроизводство в организации (приказы, распоряжения, служебные записки и т.д.), на деле оказывается, что именно СЭД позволяет контролировать исполнение тех или иных поручений руководителя сотрудниками, при этом обеспечивает защиту от ряда ошибок, допускаемых сотрудниками, т.е. от того что мы называем «человеческий фактор».

При таком взгляде на СЭД его сходство с кровеносной системой становится очевидно, при этом если у человека она замкнута одним конкретным человеком, то СЭД позволяет выстраивать взаимодействие с другими организациями, как внутри страны, так и за её пределами («Недавно компания «Мегафон» заявила о проведении первой операции трансграничного обмена документами» [4]).

Описанное выше является важным для понимания предлагаемого нами подхода, поскольку мы считаем, что «экосистема университета – это набор реализуемых университетом сервисов, создающих ценность для всех участников в рамках единой цифровой платформы, обеспечивающей минимизацию трансакционных издержек», следовательно, именно действия, производимые в СЭД, являются той нормативно-правовой основой, которая подтверждает наличие взаимодействия между экосистемой и её участниками в особенности теми, что находятся вне самого университета, в т.ч. со стейкхолдерами. В результате можно с уверенностью говорить о том есть ли взаимодействие между участниками экосистемы или его нет, если нет, то нет и самой экосистемы.

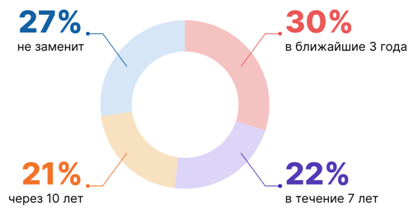

На сегодняшний день в нашей стране накоплен большой теоретический и практический опыт внедрения и использования СЭД не только в бизнесе, но и в органах власти. Едва ли не каждая научная работа, связанная с цифровизацией и/или цифровой трансформацией и/или корпоративной информационной средой, затрагивает тему СЭД. Среди наиболее цитируемых работ последних лет, описывающих трудности и преимущества, риски и возможности от использования СЭД следуют отметить работы таких авторов как: Кузьминов Я. И., Мау В. А., Грозовский Б. В., Жулин А. Б., Макарова О. А., Плаксин С. М., Рогов К. Ю., Синельников-Мурылев С. Г., Федотов И. В., Якобсон Л. И. [5], Калугина Е. А. [6], Суровцева Н. Г. [7], Иродов М. И., Коречков Ю. В. [8], Клишин А. П., Волкова Н. Р., Еремина Н. Л., Мытник А. А., Клыжко Е. Н. [9], Козлов А. А., Поляков М. В. [10], Бобылева М. П. [11], Василенко Л. А., Зотов В. В. [12], Юзаева А. Г., Савченко Л. М., Тихоненко Д. В. [13], Русскевич С. Н., Медникова О. В. [14], Гретчин В. В., Полянин А. В. [15]. Аналитические исследования практического опыта использования СЭД также наглядно демонстрируют перспективность и эффективность СЭД, так результаты опроса ECM-Journal [16] (рисунок 1) показывают, что 73% респондентов уверены в том, что в течение 10 лет искусственному интеллекту удастся заменить делопроизводителя. Любая человеческая работа всегда сопряжена с возможностью совершить ошибку («человеческий фактор»), и это не злой умысел или непрофессионализм, а скорее усталость от большого объема срочной работы, невнимательность от требований к многозадачности к сотрудникам или эмоциональное состояние (депрессия, выгорание и т.д.) связанное с испытываемым на рабочем месте стрессом. В статье Палагина А. [17] представлено сценарное моделирование вероятности предприятия понести различные убытки при 20% вероятности при проверке документа допустить ошибку и 20% вероятности получения от этой ошибки финансового ущерба, в то время как использование типовых решений СЭД позволяют существенно снизить вероятность наличия ошибок в документе.

Рисунок 1 – Результаты опроса ECM-Journal «Когда искусственный интеллект заменит делопроизводителя?» [16]

В конце 2021 года руководством Югорского государственного университета была поставлена задача по организации перехода с СЭД Directum 5 (с 2016 года в разной степени используется во всех процессах университета [18]) на СЭД Directum RX. Необходимость перехода была связана в первую очередь с внешними факторами, безусловно оказывающими существенное влияние на университет, а именно с повышением требований к функциональным возможностям СЭД, в связи с чем требовалась более глубокая интеграция СЭД в корпоративную информационную среду университета, которую не могла поддерживать текущая версия СЭД.

Пандемия COVID-19, безусловно, стала катализатором цифровизации бизнес-процессов не только внутри предприятий и организаций, но и в целом в рамках всего государства. Возможность получения до пандемии научно-педагогическими работниками университета справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования в электронном виде казалась чем-то прорывным, однако в период пандемии запросы населения на безбумажный документооборот и в особенности получение справок возросли, и эти операции таким образом стали обычным делом.

О необходимости и неизбежности такого развития в документообороте говорил и президент Российской Федерации В. В. Путин 23 декабря 2020 года на совместном заседании Госсовета и Совета по нацпроектам: «Нужно расширять возможности для граждан работать [с документами] в электронном виде, чтобы уменьшать количество бумажного оборота и сокращать издержки на этот счет» [19]. В дополнении к этому было объявлено, что «к концу 2022 года в России завершится разработка государственной информационной системы «Платформа «Центр хранения электронных документов» (Платформа «ЦХЭД»).

С вводом в эксплуатацию системы документы, созданные в электронном виде, будут передаваться на постоянное архивное хранение онлайн, без обязательной печати на бумаге» [20]. Появление в нашей стране усиленной неквалифицированной электронной подписи (УНЭП), которая позволяет подписывать любые документы, в том числе с работодателем [21], стало еще одним плюсом для организации перехода на СЭД Directum RX в дополнение к существующим электронным трудовым книжкам. Необходимо также отметить, что Министерство науки и высшего образования Российской Федерации активно продвигает использование СЭД, так в своём приказе от 07.06.2021 N 446 министерство говорит о том, что «организация делопроизводства в Минобрнауки России осуществляется с использованием информационной системы электронного документооборота (СЭД) Минобрнауки России» [22]. В результате развитие СЭД, заложенное в стратегии цифровой трансформации ЮГУ [23], как одного из главных элементов экосистемы университета, в т.ч. обеспечивающего взаимодействие с главным стейкхолдером университета (учредитель в лице профильного министерства), кажется совершенно очевидным событием, и в особенности хочется отметить пионера среди пользователей СЭД – Высшую школу экономики, которая с 2021 «протоптала» дорогу в части возможности заключения электронного договора на обучение с абитуриентом через использование механизмов личного кабинета абитуриента [24].

Механизмы формирования экосистемы университета

В Югорском государственном университете развитием и поддержанием функционирования корпоративной информационной системы занимается управление цифрового развития, подчиненное проректору по образовательной деятельности. В структуру управления входит четыре отдела: отдел сетевых технологий и информационной безопасности; руководитель отдела внедрения и сопровождения информационных систем; отдел разработки информационных систем; отдел поддержки пользователей. В результате формирование цифровой экосистемы университета находится в единоличных руках начальника управления и профильного проректора, т.е. все процессы, начиная от подключения принтера к компьютеру до проектирования, разработки и внедрения цифровых сервисов, следовательно, разграничения на операционную деятельность и стратегическое развитие не происходит, что не является недостатком, но и не является преимуществом.

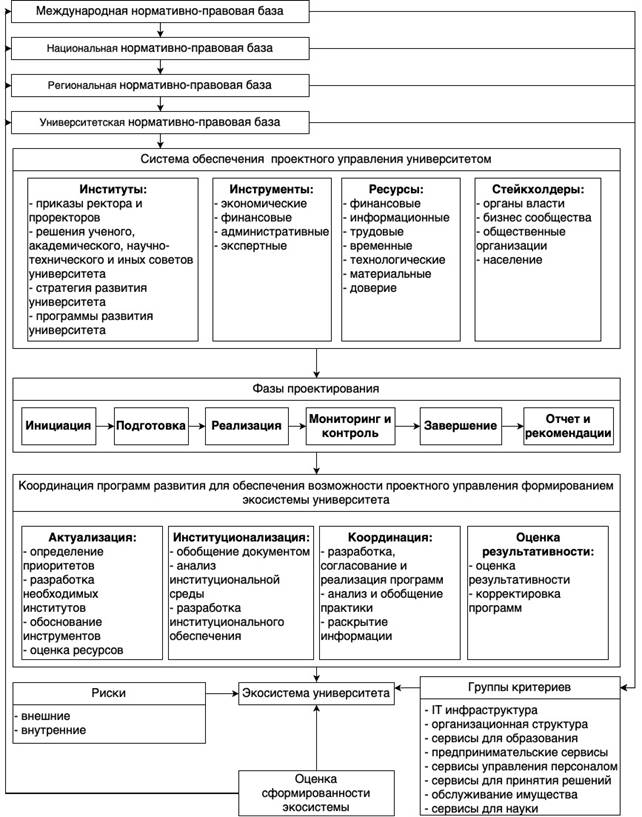

Общая схема организационно-экономического механизма формирования экосистемы университета на основе проектного подхода (проектного управления) представлена на рисунке 2. В соответствии с представленным механизмом общие ограничения при формировании экосистемы университета задаются международной, национальной, региональной и университетской нормативно-правовой базой, при этом хочется отметить, что с первыми тремя всё понятно и очевидно, а четвертое в некоторой части может вытекать из первых трех, однако здесь речь идёт о в первую очередь стратегических документах университета в частности о программе развития университета и стратегии цифровой трансформации университета, которые существенно отличаются друг от друга в разных университетах.

Рисунок 2 – Организационно-экономический механизм формирования экосистемы университета на основе проектного подхода

Примечание: составлено автором

Именно отсюда вытекают группы критериев оценки сформированности экосистемы университета и непосредственно оценка самой экосистемы университета, на которую оказывают воздействие внешние и внутренние риски, из-за чего парой приходится вносить корректировки не только в нормативно-правовую базу, но и, как следствие, в саму экосистему и критерии её сформированности.

Внутреннее устройство механизма включает в себя систему обеспечения проектного управления университетом, фазы проектирования и поскольку проекты, как правило, не существуют сами по себе, а включены в ту или иную программу развития (политику развития) или привязаны к портфелю проектов, который включен в ту или иную программу развития (политику развития), то необходимо обеспечить координацию программ развития для обеспечения возможности проектного управления формированием экосистемы университета.

В действительности формирование экосистемы не может носить стихийный характер, т.е. изменение в одном бизнес-процессе приводит к необходимости менять предшествующие и последующие, связанные с измененяемым бизнес-процессом бизнес-процессы. Следовательно, необходимо соблюдать некоторую этапность, в частности, учитывать модель, в рамках которой функционирует университет. В научной литературе центра трансформации образования «Сколково» [25] выделяют четыре модели университетов: модель 1.0, модель 2.0, модель 3.0, модель 4.0.

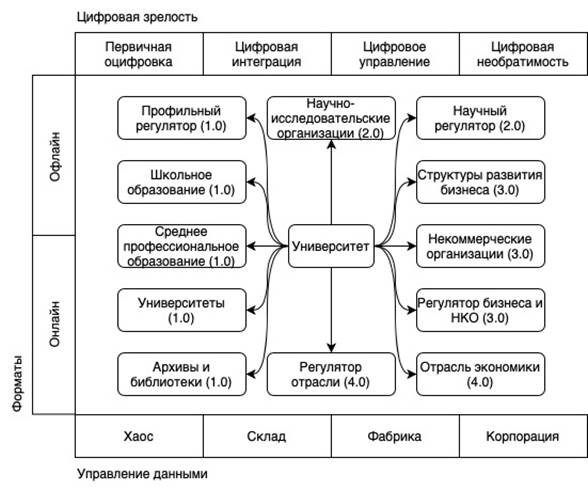

Таким образом, исходя из предложенного в пункте выше определения экосистемы университета будем считать, что при формировании экосистемы университета необходимо формировать определенные механизмы взаимодействия, характерные для каждой модели университетов, представленных ниже, при этом вне зависимости от модели университета необходимо учитывать: формат сервиса, уровень цифровой зрелости, модели управления данными (рисунок 3). Формат сервисов университета для внутренних и внешних пользователей может быть онлайн или офлайн. Модели управления данными университета охарактеризованы в материалах И. Воскресенского [26]: хаос – университет собирает и накапливает различные данные при этом они не структурированы, разрозненны и не осознаются командой университета как потенциальный источник для принятия решений; склад – университет собирает и накапливает различные данные, при этом существует понимание того, где и что лежит и как это можно использовать; фабрика – когда собранные университетом данные используются не просто для принятия управленческих решений, но и для создания новых данных (прогнозы и т.д.); корпорация – интеграция данных университета с данными участников экосистемы с целью эффективного взаимодействия и развития.

Рисунок 3 – Компоненты моделей университетов 1.0-4.0 при проектировании экосистемы университета

Примечание: составлено автором

В свою очередь, цифровая зрелость, описанная в работах Р. В. Боюра [27], имеет следующие состояния: первичная оцифровка, цифровая интеграция, цифровое управление, цифровая необратимость. При первичной оцифровке происходит оцифровка данных (перевод данных в цифровой формат), а бизнес-процессы характеризуются своей автономностью. После завершения первичной оцифровки возможен переход на следующий уровень, называемый «цифровая интеграция», который включает в себя построение единой информационной модели университета (единая база данных) и выстраивание сквозных процессов. Третий уровень – цифровое управление – на этом уровне происходит трансформация системы управления, когда в некотором смысле процессы начинают управлять людьми: появляются целостные данные и автоматический контроль исполнения процессов. Четвертый уровень характеризуется наличием больших данных и использованием искусственного интеллекта для построения персонифицированных сервисов и управления на основе данных (предиктивное (прогнозное) управление) – цифровая необратимость.

Представленный на рисунке 3 перечень участников экосистемы не является исчерпывающим, но является необходимым для складывания каждой из моделей, так для модели 1.0, когда главная функция университета – передача знаний от преподавателей студентам, достаточно обеспечить наличие связей отмеченных, как 1.0, которых уже недостаточно, если университет функционирует в другой модели, например 2.0. В модели 2.0 университет выходит за пределы простого транслятора знаний, а становится полноценным участником создания новых знаний, как самостоятельно, так и в коллаборации с другими научно-исследовательскими организациями.

Научно-исследовательская деятельность университета становится дополнительным источником доходов. Модель 3.0 является чрезвычайно сложной моделью построения, поскольку требует, чтобы внутри университета студенты (часть студентов) становились предпринимателями по его окончанию. Наибольших успехов в построении университетской модели университета 3.0 достигли такие университеты, как Стэнфордский университет (один из университетов Кремниевой долины), Гарвардский университет, а также инженерный колледж Олин. В нашей стране наиболее успешной практикой развития серийного предпринимательства обладает нанотехнологический центр «ТехноСпарк», возглавляемый Д. А. Ковалевичем [28], хотя он и не является университетом.

Вершиной эволюции университетов является модель 4.0, достоверное описание которой дать однозначно достаточно трудно, однако общий контур такого университета связан с тем, что университет совместно с партнерами становится способным решать отдельные ранее не решаемые отраслевые задачи, то есть появляется необходимость не просто обладать знаниями и исследованиями относительно того, как устроена и работает та или иная отрасль экономики, а быть способным находиться на фронтире науки для решения таких задач, в том числе путем участия в регулировании отрасли.

Университету, как бизнесу, если мы говорим не о простой трансляции знаний и выполнении государственного заказа, в условиях нарастающей конкуренции необходимо обеспечить собственную платформу, которая будет обеспечивать взаимодействие как с внутренними, так и со внешними участниками. В своём выступлении ещё в 2017 году глава Сбера (тогда Сбербанк России) Г. Греф сказал следующее: «… вы не можете делать бизнес, если вы не обладаете цифровой платформой. И ваша ключевая компетенция уже не в той сфере, где вы работаете, а в совершенствовании цифровой платформы…» [29].

Опыт внедрения СЭД Directum RX в ЮГУ

В соответствии с действующим порядком в университете была создана рабочая группа по организации перехода на СЭД Directum RX, включающая в себя курирующего проректора, сотрудников управления цифрового развития, канцелярии, административно-правового управления, управление по связям с общественностью, маркетингу и рекламе, профессорско-преподавательский состав и т.д. Одним их первых камней преткновения стали сроки внедрения нового продукта, т.к. вендор («лицо, которое производит и/или поставляет товары под собственным брендом» [30]) называл более длительный сроки внедрения, что при явных финансовых затратах (стоимость работ по внедрению и настройке продукта) не соответствовало поставленным перед рабочей группой ограничениям, в результате было принято решение о самостоятельном внедрении в более сжатые сроки, т.к. в штате управления цифрового развития находился специально выделенный и обученный сотрудник. Забегая вперед следует сказать, что при самостоятельном внедрении мы практически двукратно превысили срок, названный вендором при оценке трудозатрат на внедрение и настройку (первая стадия), при этом, как говорится в одном анекдоте, «процесс протекал неравномерно и противоречиво с трудноуловимой закономерностью», но о трудностях далее. Стоит сказать, что использование рабочих групп для реализации проектов было связано с происходящим переходом модели управления университета к проектному управлению.

Исходя из всего вышесказанного и роли СЭД в экосистеме университета проект перехода с СЭД Directum 5 на СЭД Directum RX включал 5 глобальных стадий. Первая стадия – внедрение стандартного функционала и разработка маршрутов документом с максимальной автоматизацией делопроизводства. Вторая стадия – интеграция СЭД с личным кабинетом сотрудника и студента, отметим, что техническое задания на интеграцию СЭД и личного кабинета студента было подготовлено и ждало своего часа еще с первых чисел декабря 2021 года. Третья стадия – внешняя интеграция документооборота (электронное подписание договор с абитуриентами, заключение трудовых договоров, прохождение мед. осмотров сотрудниками и студентами, договоры на практику и т.д.), т.е. переход на электронный документооборот с внешними контрагентами. Четвертая стадия – отдельные задачи и поручения, в т.ч. KPI и эффективные контракты научно-педагогических работников, что должно позволить контролировать даже исполнение каждого конкретного пункта каждого конкретного приказа, а не просто рассылать приказ на исполнение целиком. Пятая стадия – управление проектами. Таким образом, СЭД должен был охватить тело не только всего университета, но и его филиалы, расположенные в других городах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, разнося необходимые ресурсы, задачи, поручения и средства куда необходимо, при этом обеспечивая целостность данных, обратную связь и прозрачность системы оценки эффективности, в том числе относительно выполнения задач и поручений, использования ресурсов и задействования средств в работе.

Первоначальной задачей являлся анализ, текущих бизнес-процессов в СЭД Directum 5 и тех, что проходили еще в бумажном формате. Далее следовал опрос держателей бизнес-процессов относительного текущей реальности и желаемого будущего, на основании чего определялась примерная трудоемкость разработки и её сложность. В результате был получен перечень бизнес-процессов с трудоёмкостью и уровнем сложности, который был приоретизирован с учётом востребованности (ретроспективные данные за год: до 10 тыс. документов типа «служебная записка» (внутри скрыто много подтипов), до 2 тыс. документов типа «приказы/распоряжения» и т.д.). В завершение для каждого маршрута был определен срок реализации, охватывающий период с 17 января 2022 по 31 декабря 2023 года, общим объёмом 1970 человеко-часов, при этом для наиболее сложных проектов планировалось привлечение партнера в лице корпорации «Галактика», с которой университет сотрудничает с 2007 года. Фрагмент получившегося плана мероприятий (дорожной карты) представлен в таблице 1.

Таблица 1 – Фрагмент плана работ по переходу на СЭД Directum RX

|

Задача

(маршрут)

|

Сложность

|

Трудо-затраты

|

Срок

начала

|

Срок

окончания

|

|

Приказ на ежегодный оплачиваемый отпуск льготный проезд

|

Базовый

|

40

|

понедельник,

16 мая 2022 г. |

пятница,

3 июня 2022 г. |

|

Приказ на командировку

|

Базовый

|

40

| ||

|

Приказ доп. работа за временно отсутствующего сотрудника

|

Базовый

|

40

| ||

|

Приказ доп. работа ППС (куратор, тьютор, руководитель ОПОП,

руководитель ВШ, заведующий кафедрой)

|

Базовый

|

40

| ||

|

Табель учета рабочего времени

|

Лёгкий

|

25-30

|

понедельник,

6 июня 2022 г. |

пятница,

10 июня 2022 г. |

|

Заявление (на перечисление в подотчет суммы аванса)

|

Лёгкий

|

20

|

вторник,

14 июня 2022 г. |

пятница,

24 июня 2022 г. |

|

Заявление (на самом деле множество заявлений)

|

Лёгкий

|

20

(на одно)

| ||

|

Увольнение (подача заявления / согласование / обходной лист)

|

Повышенный

|

120-150

|

понедельник,

31 октября 2022 г.

|

пятница,

25 ноября 2022 г. |

|

Прием на работу

|

Высокий

|

Х

|

понедельник,

28 ноября 2022 г. |

пятница,

30 декабря 2022 г. |

|

Регистрация исходящих документов

|

Типовое

решение

|

20

|

понедельник,

28 февраля 2022 г. |

вторник,

1 марта 2022 г. |

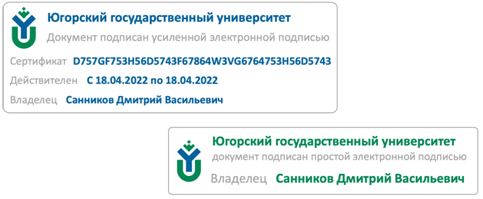

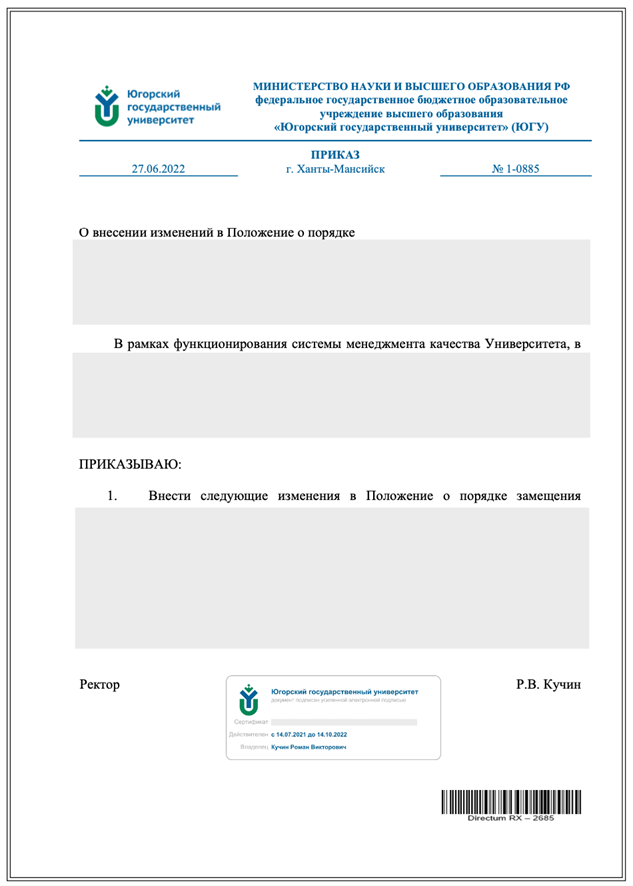

В качестве одной из «быстрых побед» был разработан маршрут приказов по основной деятельности с полным реинжинирингом действующего процесса создания, согласования, утверждения, регистрации и рассылки таких приказов, для чего были даже разработаны новые бланки приказов и формы штампа электронной подписи. Говоря о штампах электронной подписи, было реализовано цветовое решение для каждого из типов подписи, позволяющее практически моментально определить каким типом подписи подписан документ (рисунок 4).

Рисунок 4 – Некоторые образцы штампов электронной подписи

Примечание: составлено автором

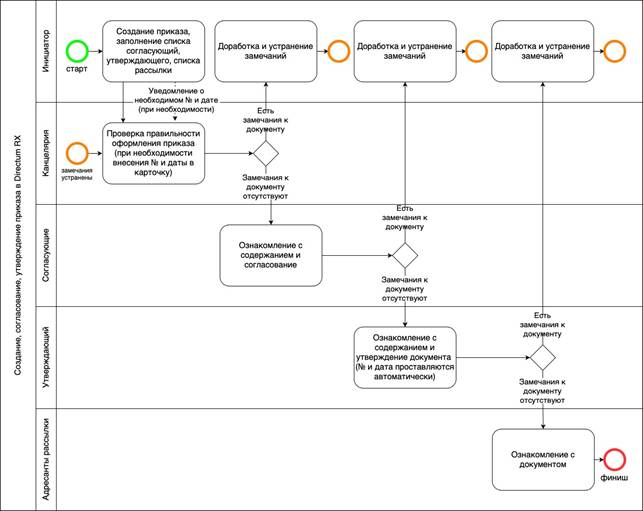

После реинжиниринга бизнес-процесс стал выглядеть в точности так, как представлен на рисунке 5. Обновленный процесс предполагал не только возможность поиска документа по штрихкоду, который ранее вообще не применялся, но и создание документа в СЭД в специальном шаблоне с отдельными заблокированными от изменения полями, где необходимо указать: заголовок к тексту, текст констатирующей части, текст распорядительной части приказа, после чего выбрать из списка согласующих, подписывающего, указать (выбрать из списка) работников (группы работников) для рассылки и нажать на кнопку «отправить на согласование по регламенту». Далее документ в обязательном порядке (выбирать его не нужно, система направляет ему автоматически) попадает на согласование в канцелярию, а точнее начальнику отдела по делопроизводству, который проверяет правильность документа и принимает решение о возможности его дальнейшего согласования. При положительном решении документ проходит параллельное согласование (одновременно всеми пользователями) и при положительном согласовании попадает на утверждение подписывающему лицу, при подписании которым, в этот же момент происходит регистрация приказа в электронном журнале регистрации (проставляется дата и номер регистрации), проставляется штамп электронной подписи, формируется PDF-образ приказа, который направляется работникам (создатель приказа и работники, указанные в списке рассылки), в дополнение к чему на адрес корпоративной электронной почты этим же работникам приходит уведомление о том, что им направлен документ на исполнение или рассмотрение.

Рисунок 5 – Описание бизнес-процесса подписания приказа в СЭД Directum RX в нотации BPMN

Примечание: составлено автором

Получившийся PDF-образ (пример представлен на рисунке 6) не требовал распечатки и каких-либо иных действий кроме непосредственного ознакомления и исполнения, о чем было необходимо сделать отметку в системе (нажать соответствующую кнопку). Так за период чуть более 3 месяцев было подписано более 1000 приказов университета, а скорость издания приказа от момента отправки на согласование до получения PDF-образа в отдельных случаях не превышала 1 часа. Встретив положительные отзывы пользователей и посчитав этот опыт успешным, команда аналогичным образом спроектировала маршруты для распоряжений и служебных записок. Однако по прошествии чуть более 3 месяцев в связи с текучестью кадров команду проекта покинули начальник управления цифрового развития и начальник отдела по делопроизводству. С приходом нового держателя бизнес-процесса (начальник отдела по делопроизводству) изменилось отношение к возможному риску, заключавшемуся в том, что при сдаче электронных документов в государственный архив, через 15 лет будет необходимо подтвердить достоверность не только документа, но и подписи подписавшего его пользователя, вследствие чего проект был приостановлен.

Рисунок 6 – Пример PDF-образа приказа

Примечание: составлено автором

Резюмируя положительные итоги, можно сказать о том, что среди основных результатов, которых удалось достичь, но не удалось закрепить – это высокая скорость принятия решения по документу, низкие трудозатраты на его создание и сопровождение документа, удобство формирования и издания документа, повышение качества документов (исключение ряда формальных ошибок и необходимости печати приказов на бумаге) и т.д. (рисунок 8). Наиболее существенные отрицательные эффекты заключались скорее в деморализации ряда членов команды проекта, т.к. весь проект оказался под сукном, а также резкое снижение доверия пользователей к информационной системе университета.

Рисунок 8 – Основные преимущества нового бизнес-процесса

Примечание: составлено автором

В результате пациент оказался скорее жив, чем мертв, но в целом весь проект подвис в воздухе, откатившись практически до используемого ранее функционала СЭД Directum 5, заложенного еще в 2016 году. Безусловно, на сегодняшний день уже есть некоторые действующие нормативно-правовые акты [31], [32] и предлагаемые решения таких компаний, как Directum [32], 1C [33], с которыми были проведены соответствующие консультации, однако срок слишком большой даже для того, чтобы сам Государственный архив смог сказать о том, как это всё будет происходить, поскольку в настоящее время завершаются работы по созданию платформы «ЦХЭД», и не одна компания не даёт 100% гарантии, что всё пройдет гладко при сдаче документов, но при этом уверяет, что со своей стороны сделает все необходимые доработки, чтобы все прошло как можно лучше. Однако нет ничего лучше и надежнее старого-доброго бумажного делопроизводства с собственноручной подписью, бумажным журналом регистрации, ручной рассылкой и электронным листом согласования, который необходимо распечатать и без гарантии, что при печати файл не был изменен, как сам документ, так и лист согласования. Однако у каждого своя правда и такой подход, конечно же, имеет своих сторонников и свои плюсы.

Заключение

Формирование цифровой экосистемы университета, безусловно, является сложной задачей, которая, с одной стороны, несёт явные выгоды, не только в снижении явных и неявных (в т.ч. транзакционных) издержек и повышении качества и удовлетворенности внутренних и внешних пользователей, сложность подделки, так и явные недостатки такие, как взаимозависимости информации, необходимость поддержания целостности системы, угрозы хакерских атак, а также интеллектуальные и финансовые расходы на формирование самой экосистемы. В результате человек, являющийся работником организации или органа власти, оказывается заложником ситуации, когда государство и общество, теория и практика говорят о необходимости реализации тех или иных решений, а ситуация неопределенности может вести к явным рискам для конкретного лица, принимающего решения и/или обеспечивающего тот или иной процесс. Поразительным является то, что коммерческие структуры, для которых риски всегда связаны в первую очередь с потерей прибыли, охотно идут на использование цифровых решений для получения выгоды сегодня, невзирая не потери в будущем, в то время как государственные и около государственные учреждения готовы жертвовать настоящим, ради очень далекого будущего (через 15 лет). Как говорил отец кейнсианства Дж. М. Кейнс: «In the long run we are all dead», что в переводе означает «В долгосрочной перспективе мы все мертвы», и что необходимо жить краткосрочным периодом. Справедливость подобного утверждения связана еще и с тем, что в конце декабря 2022 года группа китайских учёных опубликовала статью, в которой «продемонстрирована возможность взлома достаточно длинных RSA-ключей с помощью современных квантовых компьютеров … в работе рассказано о первом в истории взломе 48-битного ключа системой всего из 10 сверхпроводящих кубитов» [36].

Однако сейчас можно говорить о том, что без интеграции СЭД в экосистему университета вне зависимости от модели функционирования университета назвать это экосистемой становится сложным, правильнее будет сказать корпоративная-информационная среда университета. Несмотря на то, что корпоративная-информационная среда университета готова к развитию, страх наказания, оказывается, еще очень сильно пропитывает наше общество, для которого цель общего выживания, гораздо важнее самореализации и отдельного лидерства, вспоминая классиков серебряного века «невозможное было возможно, но возможное – было мечтой» (А. Блок) [37].

References:

Strategiya tsifrovoy transformatsii federalnogo gosudarstvennogo byudzhetnogo obrazovatelnogo uchrezhdeniya vysshego obrazovaniya «Yugorskiy gosudarstvennyy universitet» do 2030 goda [Digital transformation strategy of the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Ugra State University" until 2030] (2021). Khanty-Mansiysk. (in Russian).

Bao Yan, Ziqi Tan, Shijie Wei, Haocong Jiang et al Factoring integers with sublinear resources on a superconducting quantum processorCornell University. Retrieved 03, 01, from https://arxiv.org/pdf/2212.12372.pdf

Gretchin V.V., Polyanin A.V. (2014). Kontseptualnye polozheniya ispolzovaniya elektronnogo administrirovaniya v menedzhmente [The conceptual conditions of use e-administration in management]. Economic and Human Sciences. (11(274)). 112-118. (in Russian).

Irodov M.I., Korechkov Yu.V. (2018). Vysshee obrazovanie v tsifrovoy ekonomike [Higher education in the digital economy]. Vestnik evraziyskoy nauki. 10 (1). 13-21. (in Russian).

Kalugina E.A. (2019). Sistema elektronnogo dokumentooborota, ee preimushchestva i perekhod na elektronnyy dokumentooborot [Electronic document management system, its advantages and transition to electronic document management]. Vestnik Natsionalnogo instituta biznesa. (37). 110-113. (in Russian).

Klishin A.P., Volkova N.R., Eremina N.L., Mytnik A.A., Klyzhko E.N. (2017). Podkhody k avtomatizatsii dokumentooborota v VUZe [Approaches to the workflow automation in a higher education institute]. Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Informatsionnye tekhnologii. (15). 36-46. (in Russian).

Kozlov A.A., Polyakov M.V. (2015). Elektronnyy dokumentooborot v Rossii: razvitie i sovremennoe sostoyanie [Electronic document management in Russia: the development and present state] Informatization of the population and elimination of digital inequality as a factor of socio-economic development of the region. 155-161. (in Russian).

Polterovich V.M. (2007). Elementy teorii reform [Elements of reform theory] M.: Ekonomika. (in Russian).

Russkevich S.N., Mednikova O.V. (2018). Sistema edinogo elektronnogo dokumentooborota [Unified electronic document management system]. Vestnik Moskovskoy mezhdunarodnoy akademii. (2). 88-91. (in Russian).

Surovtseva N.G. (2019). Trebovaniya k sistemam elektronnogo dokumentooborota i sistemam khraneniya elektronnyh dokumentov: problemy i resheniya [Requirements for electronic document flow systems and electronic documents storage systems: problems and solutions]. Vestnik arkhivista. (1). 102-113. (in Russian). doi: 10.28995/2073-0101-2019-1-102-113.

Taylor S. The true meaning of “In the long run we are all dead”Simontaylorsblog.com. Retrieved November 01, 2022, from https://www.simontaylorsblog.com/2013/05/05/the-true-meaning-of-in-the-long-run-we-are-all-dead/

Vasilenko L.A., Zotov V.V. (2020). Tsifrovizatsiya publichnogo upravleniya v Rossii: riski, kazusy, problemy [Digitalization of public administration in Russia: risks, casuses, problems]. Tsifrovaya sotsiologiya. 3 (2). 4-16. (in Russian). doi: 10.26425/2658-347X-2020-2-4-16.

Yuzaeva A.G., Savchenko L.M., Tikhonenko D.V. (2014). Sistemy elektronnogo dokumentooborota [Electronic document management systems]. Actual problems of aviation and cosmonautics. (10). 400-401. (in Russian).

Страница обновлена: 29.04.2025 в 19:02:15

Russia

Russia