Development asymmetry and bottlenecks of the Russian transport system

Tinkov S.A.1

1 Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, Russia

Download PDF | Downloads: 18 | Citations: 7

Journal paper

Journal of Economics, Entrepreneurship and Law (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 12, Number 3 (March 2022)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=48114180

Cited: 7 by 30.01.2024

Abstract:

The article discusses two problems that are important from the point of view of the social effect of the state's transport system on an individual: the development asymmetry and the transport system bottlenecks. Various approaches to measuring the asymmetry in the development of the transport system are shown. An assessment of the transport system bottlenecks from the standpoint of an increase in freight turnover and the growth of urban agglomerations is given. Directions for the transport system development, contributing to the bottlenecks reduction, are suggested.

Keywords: transport, transport system, transport accessibility, transport infrastructure, transport asymmetry, transport system bottlenecks, transport development

JEL-classification: L91, L92, N70, O18, R40

Введение

Проблема неэффективности транспортных систем, транспортных сетей постоянно обсуждалась в трудах как отечественных, так и зарубежных авторов. Эта проблема имеет многоаспектный характер. Чаще всего в работах рассматриваются проблемы городских транспортных систем (разработка эффективных маршрутов, экологические проблемы транспорта, наличие пробок, недостаточность парковочного пространства и другие аспекты) (Якимов М.Р., Трофименко Ю.В. [15–17] (Yakimov, Trofimnko, 2011; Yakimov, 2011), Якунин Н.Н., Паршакова К.А., Якунина Н.В. [18] (Yakunin, Parshakova, Yakunina, 2018), (С. Бхарадвэй, С. Баларэ, Рохид, М.К. Чендэл [19] (Bharadwaj, Ballare, Rohit, Chandel, 2017), (М. Линдхолм, С. Бехрендс [23] (Lindholm, Behrends, 2012)); проблемы сокращения и неравномерности основных показателей, характеризующих транспортные системы (Остапчук В.Н. [14] (Ostapchuk, 2013)); проблемы и направления транспортной инфраструктуры (Мачерет Д.А., Ледней А.Ю. [11–13] (Macharet, Ledney, 2018)), (Курьянович Е.А. [10] (Kuryanovich, 2020)), (Крылов П.М. [9] (Krylov, 2017)), (Н.Ю., М де Джонг, С.Сторм, Дж. Ми [25] (Yu, Jong, Storm, Mi, 2013)); региональные проблемы развития транспортных систем и транспортной инфраструктуры (Альметова З.В., Ларин О.Н., Мещерякова Ю.Д. [1–4] (Almetova, Larin, Mesheryakova, 2012, 2014, 2015)), (Воронина Е.П. [8] (Voronina, 2017)), (Ч.Л. Чен, Р. Викерман [20] (Chen, Vickerman (2017)), (Е. Гласер, Е. Кольхазе [21] (Glaeser, Kohlhase, 2004)), (Л. Гузман, Д. Овиедо, К. Ривера [22] (Guzman, Oviedo, Rivera, 2017)), (М. Якимавичус, М. Буринскеве [24] (Jakimavičius, Burinskienė, 2007)).Мы попробуем подойти к рассмотрению подобных транспортных проблем под призмой их социальной значимости для населения в целом и отдельного человека в частности. Конечно, очень важно понимать, что неэффективная транспортная система затрагивает многие аспекты деятельности хозяйствующих субъектов, негативно сказывается на безопасности государства, военной мощи, экспортных и транзитных составляющих экономики, поскольку транспорт является интегратором всего экономического и территориального пространства. Однако сбои в работе транспортной системы наиболее болезненно воспринимают граждане, и в этой плоскости есть потери, которые нельзя ничем компенсировать. Например, потери времени в поставках компенсируются созданием запасов, а например, непроизводительное время, которое тратят граждане на ожидание транспорта или в транспорте (время простоев), для населения – это чистые потери, непроизводительное потребление времени жизни, которое нельзя компенсировать. Поэтому «узкие места» для транспортной сети с точки зрения качества жизни населения – это чистые потери, которые необходимо обсуждать и находить оптимальные способы их решения. Таких примеров можно привести много: нет места для парковки, время ожидания транспорта (в транспорте), невозможность передвижения до точек притяжения (нет транспорта, маршрута), перегруженность транспорта в часы пик, загрязнение окружающей среды и т.д. В настоящей статье мы рассмотрим два аспекта транспортных проблем, имеющих социальный аспект: асимметричное развитие транспортных систем и наличие «узких» мест в транспортной системе. При этом порассуждаем о том, насколько важными являются данные проблемы.

Целью исследования является уточнение сущности транспортной асимметрии и оценка подходов к исследованию транспортной асимметрии и «узких» мест транспортной системы.

Подходы к изучению асимметрии развития транспортной системы

Асимметрия развития – это не новый термин. В региональном развитии асимметрия (неравномерность) является достаточно распространенным явлением, которое наблюдается и статистически выявляется практически в любой плоскости. Асимметричность как раз и позволяет проводить группировку и кластеризацию многих экономических явлений, систем и процессов и изучать их в совокупности со схожими признаками и свойствами и разрабатывать для каждой их них управленческие решения, часто связанные с «подтягиванием» отстающих под уровень передовых (высокоразвитых).Поэтому понятие транспортной асимметрии (асимметрии транспортной системы) многоаспектное и многогранное. Можно, например, выделить (отметить) межстрановую асимметрию и межрегиональную, асимметрию развития разных видов транспорта, транспортных организаций, асимметрию в подвижности населения и другие виды, поскольку неравномерность развития – это неотъемлемый признак всех систем, явлений и процессов и в большинстве случаев считается нормальным явлением. Однако нужно сосредоточить внимание на тех факторах и показателях асимметрии транспортной системы, которые связаны с социальными аспектами и вызывают некое социальное неравенство населения, транспортную дискриминацию населения.

Асимметричность не страшна, если все субъекты имеют не ниже базового уровня показатели, которые обеспечивают цели транспортной системы. Именно поэтому такие цели ставятся в стратегиях и программах развития. Поэтому важно не место, которое можно определить различными рейтингами с использованием системы интегральных показателей, а степень отставания системы (региона) от «лидера». Для транспортной системы чаще всего отставание преодолевается инвестиционными вливаниями в инфраструктуру.

Оценка транспортной доступности как одного из аспектов транспортной дискриминации (наша позиция) отдельных территорий и районов была достаточно широко исследована в работах Бугроменко В.Н. [6, 7] (Bugromenko, 2010). В.Н. Бугроменко и коллегами были определены так называемые белые карты нескольких регионов, в которых показатель «Интегральная транспортная доступность» (ИТД) – основа транспортно-инфраструктурной надежности территорий – был положен в основу развития транспортных систем данных территориальных образований. Было доказано, что около 15% различных эффектов в экономике регионов (а исследовано было около 30 регионов России и СНГ) определяются именно конфигурацией и развитием транспортных сетей данных территорий. Сам показатель ИТД способен показать транспортную «привилегированность» отдельных территорий (регионов, районов). Расчет транспортной асимметрии другими способами на уровне отдельного региона был, например, в работе Большакова Н.М., Жиделевой В.В. и Еремеевой Л.Э. [5] (Bolshakov, Zhideleva, Eremeeva, 2015).

При выявлении асимметрии на основе статистических показателей необходимо понимать, что, с одной стороны, это показатели, связанные с транспортной инфраструктурой, которая дает возможность оказывать транспортные услуги, а с другой стороны, это показатели, связанные с факторами, которые влияют на спрос на транспортные услуги и (или) отражают фактический объем оказанных транспортных услуг. К первой группе можно отнести, например, протяженность транспортных путей, плотность дорог, наличие пунктов пропуска, наличие подвижного состава, количество маршрутов общественного транспорта, интервал движения транспорта и другие. Ко второй группе относят количество перевезенных грузов и пассажиров, пассажирооборот, грузооборот. Показатели этих двух групп отражают фактическое состояние транспортной системы – случившиеся факты. Под ними лежит блок факторов влияния, которые привели к этому состоянию, например, объем инвестиций в транспорт, уровень доходов населения, объем производства продукции в экономике, численность населения и другие факторные показатели. Также есть показатели, с помощью которых мы можем ответить на вопрос, «лучше» или «хуже» обстоят дела в транспортной системе определенной территории (экологический блок, блок безопасности движения). При выявлении асимметрии развития нужно аккуратно формировать показатели, по которым мы можем такую асимметрию определить. Нужно понимать, что уровень асимметрии (разрыва между «лучшими» и «худшими» группами) существенно зависит от набора таких показателей. В качестве примера представим несколько показателей железнодорожных путей и рассмотрим их в межстрановом сравнении.

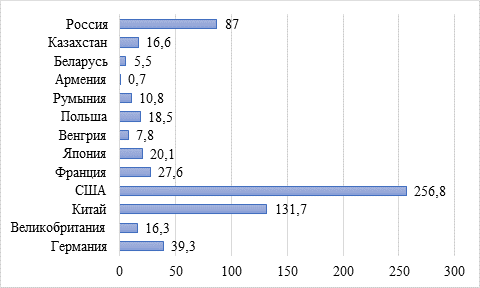

Абсолютное значение эксплуатационной длины железнодорожных путей представлено на рисунке 1. По этому показателю лидерами являются три страны, которые имеют наибольшую площадь территории из представленных стран: США, Китай и Россия. Понятно, что сравнение стран и выявление асимметрии теоретически можно проводить уже по данному показателю, но такой анализ будет некорректным, поскольку страны имеют разную площадь территории.

Рисунок 1. Эксплуатационная длина железнодорожных путей, тыс. км

Источник: составлено автором по данным Росстата [1]

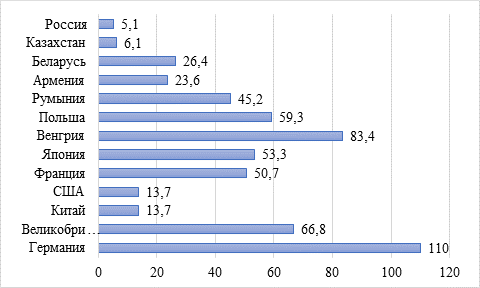

В привязке к площади территории получаем другой показатель – плотность железнодорожных путей (рис. 2), измеряемую в километрах путей на 1000 квадратных километров территории.

Рисунок 2. Плотность железнодорожных путей, км/1000 кв. км территории

Источник: составлено автором по данным Росстата [2]

По этому показателю страны-лидеры (рис. 1) становятся аутсайдерами, а на первые три места выходят Германия, Венгрия и Великобритания. При этом можно было бы сделать вывод, что плотность – более качественный показатель, который говорит о «насыщенности» территории транспортными путями, что создает потенциал для перемещения грузов и пассажиров. Однако при этом необходимо учитывать как минимум территориальное размещение населенных пунктов, производственных объектов и расселение населения по территории государства, поскольку эти факторы влияют на спрос на транспортные услуги в конкретной точке территории. Кроме того, необходимо учитывать, что помимо железнодорожных путей есть еще автомобильные дороги, водные артерии, воздушные пути. Поэтому возникают опять сомнения, что и этот показатель без взаимосвязи с реальными социально-экономическими целями не может быть использован для оценки асимметрии, точнее может, но выводы сделать будет трудно, и принять управленческие решения – невозможно.

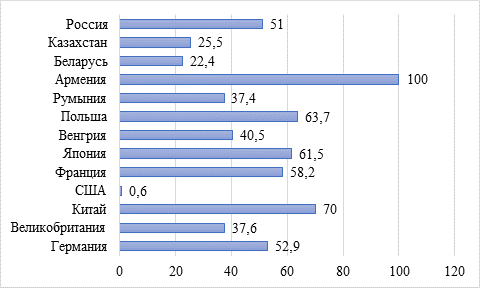

Если взять третий показатель, то ситуация опять изменится. Сравним страны между собой по показателю «Доля электрифицированных железнодорожных путей в общей длине железнодорожных путей» (рис. 3). Страны-лидеры (из представленных) по данному показателю: Армения, Китай и Польша.

Рисунок 3. Доля электрифицированных железнодорожных путей в общей длине железнодорожных путей, %

Источник: составлено автором по данным Росстата [3].

Таким образом, использование отдельных показателей часто не позволяет сделать однозначные выводы, и исследователи прибегают к формированию общей картины на основе использования интегральных показателей. Однако чаще всего с их помощью удается провести только ранжирование совокупности регионов, стран, процессов, систем, явлений и определить относительное «удаление», «отставание» или «опережение» друг от друга и от «лидера». При этом интегральные показатели можно сформировать только в том случае, если существуют несколько первичных статистических показателей, описывающих одно явление, процесс, объект или систему. Так, представленные выше показатели относятся к железнодорожной инфраструктуре.

Асимметрия присуща многим явлениям, например, в России асимметрия очевидно связана с неоднородностью транспортной подвижности населения. По некоторым оценкам, транспортная подвижность населения России в 2–4 раза ниже, чем в развитых странах Европы и Азии. Особенно заметна транспортная асимметрия, связанная с транспортной подвижностью населения России в дальнем сообщении. Так, в основном на дальние расстояния передвигаются жители 20 крупнейших городских агломераций России (70% поездок осуществляют около 30% населения России). В остальных регионах транспортная подвижность населения значительно ниже (по некоторым оценкам, на 40–42%), из-за удаленности самая низкая транспортная подвижность – у жителей Дальнего Востока.

Еще один вид асимметрии – это асимметрия развития дорожной сети. Например, в России наблюдается неравномерность финансирования федеральных, региональных и местных автомобильных дорог. Недостаточное финансирование региональных и местных автомобильных дорог привело к существенному несоответствию этих дорог нормативному состоянию (около 53,6% не соответствуют нормативам). При этом более 40 000 населенных пунктов, из которых 190 с населением свыше 1000 человек, не имеют связи с сетью автомобильных дорог по дорогам с твердым покрытием.

«Узкие места» транспортной системы

Асимметрия, или неравномерность развития не имеет официального закрепления в нормативных стратегических документах развития транспортной системы, хотя косвенно о ней все-таки есть упоминания.

Другое дело – это так называемые узкие места транспортной системы. В настоящее время только на федеральных трассах более 7,5 тыс. километров являются узкими местами. Существенно большая протяженность узких мест находится на региональной и местной дорожной сети в крупных городских агломерациях. Узкие места чаще всего имеют отношение к инфраструктуре, точнее к ее фактическому использованию, поскольку если инфраструктура есть, но не используется, «узких» мест, конечно, не будет. Правда, если есть потребность перемещения по какой-то территории от точки А к точке Б, но транспортной инфраструктуры между ними нет совсем, то «узких» мест тоже нет, однако есть критическая необходимость в создании такой инфраструктуры. Таким образом, понятно, что «узкое» место возникает только при существующей транспортной инфраструктуре, когда ее пропускная (провозная) возможность не соответствует объемам и скорости грузопотока и (или) пассажиропотока. На сегодняшний момент «узкие» места вошли в серьезные стратегические документы РФ.

Сегодня основным стратегическим нормативным документом, в котором заложены направления развития транспорта РФ, является Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2021 года № 3363-р «Об утверждении Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года». И в миссии, и в долгосрочных целях стратегии обозначено первостепенное значение повышения качества жизни населения за счет развития транспортной системы РФ, выраженного в повышении доступности транспортных услуг, транспортной доступности и качества транспортных услуг. Кроме того, в стратегии обозначена цель создания единой опорной транспортной сети в РФ. В стратегии, пожалуй, впервые на таком уровне обозначены понятия «провозная способность», «пропускная способность» и «узкие места транспортной инфраструктуры».

В целом необходимо отметить, что транспорт вносит достаточно существенный вклад в валовой внутренний продукт России. Значение в 6,2% (среднее за 2014–2019 гг.) считается высоким вкладом в мировой практике.

В 2019 году можно говорить о следующем прямом экономическом эффекте транспорта в экономику России: величина экспорта услуг транспортом – 1,2 трлн рублей; размер вклада в валовой внутренний продукт – 6,7 трлн рублей; уровень обеспечения занятости на транспортном секторе – 4,5 млн рабочих мест.

Величина косвенного и индуцированного экономического эффекта для экономики России составляет более 18 трлн руб. и представлена в виде увеличения ВВП и более 14 млн рабочих мест. Основные фонды, используемые транспортным комплексом, в 2019 году составляли 22 118 млрд рублей, или 16,8% от величины всех основных фондов России.

Объем инвестиций в 2019 году в транспорт составил 2,1 трлн рублей, или 1,9% от величины ВВП. Структура инвестиций в транспорт несколько неравномерна, но такое состояние является классическим для России с ее территорией: около 65,8% всех инвестиций направлено на развитие инфраструктуры транспорта (где сосредоточены как раз «узкие места») и около 34,2% направлено на приобретение транспортных средств, машин и оборудования.

Казалось бы, общая картина неплохая, однако несмотря на такие результаты, необходимо отметить, что объем инвестиций в транспортную отрасль в России «отстает» от среднемировых значений примерно в 1,4 раза. В России за период 2014–2019 гг. средняя доля инвестиций в транспорт от всего ВВП составляла около 2,3%. Более того, несмотря на то, что около 65,8% объема инвестиций направляется в транспортную инфраструктуру, только около 30% инвестиций идет на строительство новых объектов транспортной инфраструктуры, а остальные направлены на поддержание существующей инфраструктуры транспорта. Среднемировые значения – это 50/50.

Также сегодня наблюдается недостаточная транспортная подвижность и сокращение времени в пути для пассажиров и грузов вследствие высокой загрузки федеральных автомобильных дорог и крайне низкого уровня развития высокоскоростных дорог. В режиме перегрузки работает порядка 21% федеральных автомобильных дорог. Доля скоростных дорог и автомагистралей составляет менее 0,5% общей протяженности дорожной сети в России. По сравнению с передовыми странами ЕС, США, Канадой, Китаем это в 3–7 раз меньше.

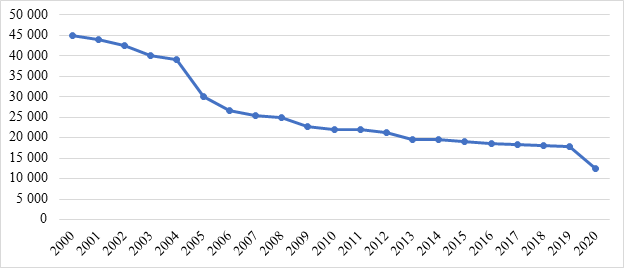

Использование общественного транспорта в масштабах России снижается ежегодно (рис. 4), в том числе вследствие использования для передвижения личного транспорта.

Рисунок 4. Динамика количества перевезенных пассажиров всеми видами транспорта общего пользования, млн чел.

Источник: составлено автором по данным Росстата [4].

Важной проблемой является наличие «узких мест» вследствие увеличения грузопотоков к и от основных крупнейших городских агломераций. Во всем мире происходит рост крупнейших городских агломераций. По прогнозам, к 2030 году прирост численности их населения составит 2 млрд чел. В США около 30–35% городских территорий выделено под транспортные артерии, в Европе – около 20%, в России – около 10%. В этой связи «узкие места» в перспективе будут активно возникать в крупнейших российских агломерациях. Узкие места – это инфраструктурные проблемы. Отсутствие узких мест резко увеличивает скорость и, соответственно, транзитный потенциал территории РФ для перемещения грузов.

Заключение

В транспортной системе России имеются оба явления – и асимметрия, и «узкие места». На наш взгляд, асимметрия – понятие относительное и может не быть критической проблемой, поскольку отчасти связана с объективными факторами. Наличие «узких мест» – проблема более оперативного плана. Такая ситуация способствовала включению в Транспортную стратегию направлений развития так называемой Единой опорной сети, которые предполагают «создание условий для достижения целевых параметров транспортной доступности; ликвидацию узких мест на транспортной сети и обеспечение надежности и безопасности функционирования транспортной инфраструктуры, поддержание ее нормативного состояния». Ликвидация «узких мест» предполагает создание так называемой безлимитной инфраструктуры, то есть полной ликвидации «узких мест» до 2035 года.[1] По данным Росстата: https://gks.ru/bgd/regl/B20_55/IssWWW.exe/Stg/03-01.docx.

[2] По данным Росстата: https://gks.ru/bgd/regl/B20_55/IssWWW.exe/Stg/03-01.docx.

[3] По данным Росстата: https://gks.ru/bgd/regl/B20_55/IssWWW.exe/Stg/03-01.docx.

[4] По данным Росстата: https://rosstat.gov.ru/folder/23455.

References:

Almetova Z.V. (2012). Integratsiya gruzopotokov v tranzitnyh transportnyh uzlakh [Integration of the freight traffic in transit transport hubs]. Bulletin of the South Ural State University. Series: economics and management. (44(303)). 180-182. (in Russian).

Almetova Z.V., Larin O.N. (2012). Razvitie tranzitnogo potentsiala uralskogo regiona [Development of the transit potential of the Ural region]. Sovremennye problemy transportnogo kompleksa Rossii. (1). 69-78. (in Russian).

Almetova Z.V., Larin O.N. (2014). Metodicheskie printsipy formalizatsii tranzitnyh soobshcheniy [Methodological principles of transit traffic formalization]. Bulletin of the South Ural State University. Series: economics and management. (4). 159-163. (in Russian).

Almetova Z.V., Mescheryakova Yu.D. (2015). Effektivnost ispolzovaniya tranzitnyh provoznyh vozmozhnostey transportnyh sistem uralskogo regiona [Efficiency of using transit transportation capabilities of transport systems of the Ural region] Promising directions of development of the motor transport complex. 3-6. (in Russian).

Bharadwaj, S., Ballare, S., Rohit, & Chandel, M. K. (2017). Impact of congestion on greenhouse gas emissions for road transport in Mumbai metropolitan region In Transportation Research Procedia. 25 3538–3551.

Bolshakov N.M., Zhideleva V.V., Eremeeva L.E. (2015). Asimmetriya transportnoy dostupnosti selskogo naseleniya respubliki Komi [Asymmetry of transport accessibility of the rural population of the Komi Republic]. Innovative science. (3). 7-11. (in Russian).

Bugromenko V.N. (2010). Sovremennaya geografiya transporta i transportnaya dostupnost [Modern geography of transport and transport accessibility]. Izvestiya of the Russian Academy of Sciences. Geographic series. (4). 7-16. (in Russian).

Bugromenko V.N. (2010). Transportnaya sostavlyayushchaya prostranstvennoy organizatsii obshchestva [Transport component of the spatial organization of society] In: Theory of socio-economic geography: current state and prospects of development. 209-214. (in Russian).

Chia-Lin Chen, Roger Vickerman (2017). Can transport infrastructure change regions’ economic fortunes? Some evidence from Europe and China, Regional Studies. (51:1). 144-160. doi: 10.1080/00343404.2016.1262017.

Glaeser E.L., Kohlhase J.E. (2004). Cities, regions and the decline of transport costs Papers in Regional Science. (83(1)). 197-228.

Krylov P.M. (2017). Rol transportnoy infrastruktury v ustoychivom razvitii i territorialnom planirovanii regiona (transportno-geograficheskiy aspekt) [Role of transport infrastructure in sustainable development and territorial planning of the region (transport-geographical aspect)]. Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta. Seriya: Estestvennye nauki. (2). 50-58. (in Russian).

Kuryanovich E.A. (2020). Neravnomernost razvitiya transportnoy infrastruktury po regionam Rossii [Uneven development of transport infrastructure in the regions of Russia] Actual problems of aviation and cosmonautics. 265-268. (in Russian).

Luis A. Guzman, Daniel Oviedo, Carlos Rivera (2017). Assessing equity in transport accessibility to work and study: The Bogotá region Journal of Transport Geography. 58 236-246.

Macheret D.A., Ledney A.Yu. (2018). Perspektivy razvitiya transportnoy infrastruktury [Prospects for the development of transport infrastructure]. Transport Rossiyskoy Federatsii. (5(78)). 16-22. (in Russian).

Macheret D.A., Ledney A.Yu. (2018). Strategicheskoe razvitie transportnoy infrastruktury: dostizheniya, problemy, perspektivy [Strategic development of transport infrastructure: achievements, problems, prospects]. Ekonomika zheleznyh dorog. (9). 13-21. (in Russian).

Macheret D.A., Ledney A.Yu. (2018). Dolgosrochnye tendentsii razvitiya i ispolzovaniya rossiyskoy transportnoy infrastruktury: ekonomicheskiy aspekt [Long-term trends in the development and use of Russian transport infrastructure: economic aspect] Conceptual problems of economics and management in transport: a look into the future. 40-44. (in Russian).

Maria Lindholm, Sönke Behrends (2012). Challenges in urban freight transport planning – a review in the Baltic Sea Region Journal of Transport Geography. 22 129-136.

Marius Jakimavičius, Marija Burinskienė (2007). Automobile transport system analysis and ranking in Lithuanian administrative regions Transport Tom. (3). 214 - 220. doi: 10.1080/16484142.2007.9638127.

Nannan Yu, Martin de Jong, Servaas Storm, Jianing Mi (2013). Spatial spillover effects of transport infrastructure: evidence from Chinese regions Journal of Transport Geography. 28 56-66.

Ostapchuk V.N. (2013). Transportnaya podvizhnost naseleniya i ee vliyanie na neravnomernost passazhirskikh perevozok na zheleznodorozhnom transporte [Transport mobility of the population and its impact on the unevenness of passenger transportation by rail]. Istoriya i perspektivy razvitiya transporta na severe Rossii. (1). 100-105. (in Russian).

Trofimenko Yu.V., Yakimov M.R. (2011). Model formirovaniya effektivnoy transportnoy sistemy krupnogo goroda [The model of formation of the efficient transport system big city]. Vestnik Permskogo natsionalnogo issledovatelskogo politekhnicheskogo universiteta. Urbanistika. (4 (4)). 8-16. (in Russian).

Trofimenko Yu.V., Yakimov M.R. (2011). Postanovka, rezultaty i analiz resheniya matematicheskoy modeli formirovaniya effektivnoy transportnoy sistemy krupnogo goroda (na primere Permi) [Formulation, results, and analysis of decision mathematical model forming effective transport system of large cities on the example of the city Perm]. Vestnik Moskovskogo avtomobilno-dorozhnogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta (MADI). (3(26)). 60-65. (in Russian).

Voronina E. P. (2017). Transportnoe osvoenie arkticheskikh territoriy: strategicheskie zadachi i analiz riskov [Transportation development of the arctic land area: strategic goals and risk analysis]. Arktika: ekologiya i ekonomika. (3(27)). 61-68. (in Russian). doi: 10.25283/2223-4594-2017-3-61-68.

Yakimov M.R. (2011). Metody formalizatsii prostranstvennogo raspredeleniya strukturnyh elementov gorodskoy sredy pri modelirovanii transportnogo sprosa [Methods of formalization of spatial distribution of structural elements of the city environment at modelling of transport demand]. Transport Urala. (2(29)). 20-24. (in Russian).

Yakunin N.N., Parshakova K.A., Yakunina N.V. (2018). Modelirovanie optimalnogo intervala dvizheniya passazhirskikh avtotransportnyh sredstv [Modeling of optimal interval movement of passenger vehicles]. Intelligence. Innovation. Investments. (3). 84-89. (in Russian).

Страница обновлена: 19.05.2025 в 03:00:06

Russia

Russia