Scientific approaches to the study of the entrepreneurial ecosystem

Morshchinina N.I.1

1 Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, Russia

Download PDF | Downloads: 50 | Citations: 16

Journal paper

Journal of Economics, Entrepreneurship and Law (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 12, Number 3 (March 2022)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=48114184

Cited: 16 by 30.01.2024

Abstract:

The scientific approaches to understanding the concept of entrepreneurial ecosystem are analyzed. Scientific and technological progress, digitalization of business and relations in society dictate a request for clarification and understanding of the entrepreneurial ecosystem. A whole direction of studying the process of the entrepreneurial ecosystem development is being formed. The author's view on the process of business ecosystem formation and the assessment of its effectiveness at the present stage of economic development is reflected. It is determined that the state no longer plays a dominant role in this model of relations, but actively participates through grant support and as the main regulator of compliance with legal regulations. The article will be of interest to students, teachers, as well as to the business and scientific community actively engaged in research on the implementation and transformation of the ecosystem process in the business sphere.

Keywords: bionomics, economic relations synthesis, innovative business ecosystems, startups commercialization, economic growth

JEL-classification: L26, M21, O31, O43

Введение

Концептуальный переход экономического развития на платформу предпринимательских бизнес-экосистем стал наиболее заметен в последнее десятилетие. Однако стоит отметить, что многие ученые рассматривали эффективность экосистемных отношений между субъектами предпринимательства уже достаточно давно. Смена вектора развития в сторону формирования благоприятных условий для предпринимательских инициатив, их объединения, взаимного дополнения и, соответственно, расширения линейки сервисов и услуг способна создать синергетический эффект среди стейкхолдеров – предпринимательских единиц. Конечно, государство в данной модели взаимоотношений не играет уже главенствующую роль, однако активно участвует через грантовые формы поддержки и в качестве основного регулятора соблюдения правовых законов и нормативов. Данный симбиоз выступает эффективным направлением развития экономик многих стран, а для России особенно является приоритетным вектором развития в силу геополитических и экономических событий, и как следствие, реализации возможности расширения местного производства при сложившейся практике импортозамещения.

Актуальность данного исследования заключается в том, что экономические отношения между субъектами бизнес-единиц в последние годы активно переходят на уровень функционирования и развития на одной платформе или в рамках предпринимательской экосистемы, тем самым требуя от научного сообщества внесения понимания о сути и правилах взаимодействия, о критериях оценки эффективности, о возможностях расширения границ своего бизнеса и о возможной поддержке со стороны государства. Для того чтобы опыт развития бизнеса на платформе экосистем стал положительным, необходимо подробно изучить сущность, основные характеристики и модели формирования предпринимательских экосистем. На современном этапе экономического развития бизнеса существует немало примеров динамично развивающихся экосистем, зарубежных – предприятия Apple с App Store и Amazon с Amazon Web Services, и отечественных – ВТБ, Сбербанк. Оценка эффективности их функционирования по схеме взаимовыгодного сотрудничества с внешними акторами при создании ценного предложения для клиента является важной основой перенятия опыта для начинающих стартапов, в конечном итоге влияющего на улучшение экономического климата страны в целом.

Целью данной статьи является попытка автора выявить закономерности успешного развития предпринимательской экосистемы с учетом изучения истории возникновения терминов «система» и «экосистема», а также обобщить основные положения динамичного взаимозависимого функционирования субъектов бизнеса, объединенных на платформе предпринимательской экосистемы. Кроме этого, автор произведет обзор подходов к учению о предпринимательской экосистеме как зарубежных авторов, так и отечественных, как ученых прошлого столетия, так и современности.

Научная новизна статьи заключается в обобщении и систематизации научных подходов к понятию, сущности и процессу развития предпринимательской экосистемы с целью их дальнейшего совершенствования и формулировки авторского взгляда.

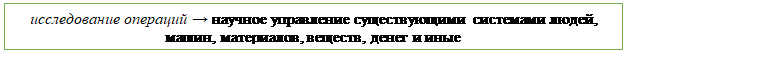

Определяющие дефиниции экосистемного подхода

Для российской теории менеджмента термин «предпринимательские экосистемы» является достаточно молодым, однако в последнее десятилетие во многих исследованиях и трудах отечественных ученых встречается часто, что и обуславливает необходимость введения четкого понятийного аппарата в данную область науки.Проводя исследование развития экосистем в различных сферах общества, необходимо обратиться к изучению понятия «система». Людвиг фон Берталанфи – австрийский философ биологии с 1934 года проводил серьезные исследования в области системного анализа и явился создателем общей теории систем и системных концепций в биологии. Ученый доказал, что нахождение общих закономерностей среди функционирования различных элементов физической природы выступает эффективным средством анализа и формирования единой модели системы. Предлагалось использовать общий подход, разделив проблемные блоки на части. Так, Берталанфи выделил три группы системных исследований: инженерия систем; исследование операций; человеческая инженерия (рис. 1).

Рисунок 1. Группировка системных исследований Л. Берталанфи

Источник: [1, с. 1–10] (Bertalanffy, 1956, р. 1–10).

Отмечено, что алгоритм формирования и динамичного развития систем имеет четкий путь, начиная от процесса планирования и проектирования и заканчивая оценкой степени эффективности функционирования системы [2] (Hannan, Freeman, 1977).

Таким образом, Берталанфи выделил целостность общего подхода к исследованию системы, обладающей сложными взаимосвязями разноуровневых элементов. Кроме этого, ученый произвел теоретически обоснованное разделение систем на открытые и закрытые с разницей во взаимодействии с факторами внешней среды. Соответственно, закрытые системы функционируют и развиваются вне зависимости от внешнего окружения, а открытые – наоборот, в плотной взаимосвязи с элементами внешней среды.

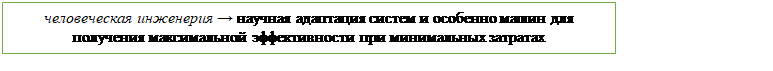

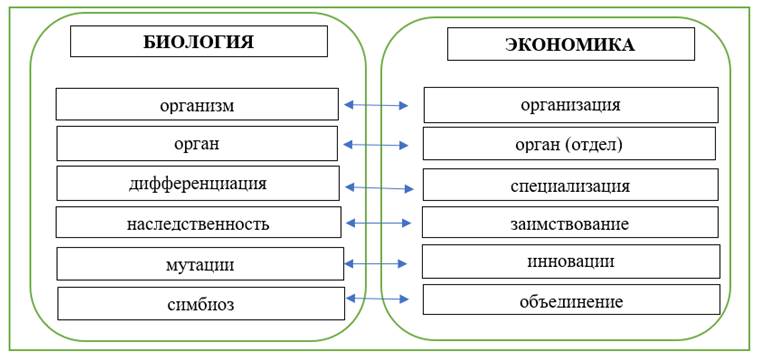

Первооткрывателем понятия экосистемности является британский ботаник Артур Тенсли, который в 1935 году предложил дефиницию «экосистема». Данный термин удачно сочетал в себе две составляющие и стал успешно использоваться в научном сообществе не только в биологии, но и в теории менеджмента и предпринимательства [3] (Tansley, 1935). Так, в 1990 году Майкл Ротшильд в труде «Экономика как экосистема» описал новую модель экономического развития с позиции биологической дисциплины, а именно обосновал вектор развития бизнеса в биологических терминах и предложил ввести новый термин «биономика» – сфера научных интересов, описывающая экономический процесс с позиции органической составляющей.

Рисунок 2. Интеграционный процесс понятий в биономике

Источник: [4] (Rothschild, 1990).

Данное знание строится на парадигме синтеза между биологическими и экономическими элементами, создающими единую среду. Интересным предложением автора является его позиция на суть процесса интеграции биологии и экономики (рис. 2). Действительно, человек, являясь субъектом бизнес-среды, неосознанно пытается построить модель своего развития по биологическому типу. Это доказано на примере процесса развития нашего общества, чем ниже уровень развития, тем грубее модель, и расхождений больше, и наоборот, чем уровень развития общества выше, тем четче и лаконичнее взаимосвязь экономического и природного.

Нами отмечено, что в учении о биономике возникает сложность и невозможность приведения к единому подобию сравниваемых единиц биологической и экономической науки, процессов, явлений, свойств и отношений в силу их неординарности и несопоставимости в соответствующих параллелях. Данный факт приравнивает учение о биономике к гипотезе, которая на современном этапе проходит проверку на компонентном уровне соответствующей пары.

Следующим ученым, который продолжил использование термина «экосистема», считается Дж.Ф. Мур, так, в 1993 году он дополняет его словом «предпринимательская», а далее ученый популяризирует данный процесс, перенося данный термин в область бизнеса, считая, что в предпринимательстве экосистемой является «...хозяйственное сообщество, опирающееся на фундамент, который составляют взаимодействующие организации и индивиды, организмы мира предпринимательства..» [5] (Moore, 1996). По мнению Джеймса Мура, центральное место в предпринимательской экосистеме отводится бизнесу, то есть создается определенная деловая среда, где соединяются интересы производителей и потребителей. Деловая среда развивается под воздействием разнообразных предпринимательских субъектов, а также государства и общества. Таким образом, начало концептуальным исследованиям в области предпринимательских систем было положено, а далее многие ученые подхватили данную описательную модель взаимодействия бизнес-структур и развили свои представления о теоретических основах эффективного взаимодействия предпринимательских инициатив, объединенных на единой платформе (табл. 1).

Таблица 1

Сущностные характеристики концепции систем, инновационных систем и предпринимательских экосистем

|

№

|

Автор

|

Концептуальное понимание

|

|

1

|

Л. Берталанфи [1] (Bertalanffy, 1956)

|

Система сложных

взаимосвязей различных элементов при выявлении общих закономерностей,

объединенных в единую модель системы

|

|

2

|

А. Тенсли [3] (Tansley, 1935)

|

Совокупность организмов

и среда, в которой они обитают

|

|

3

|

М. Ротшильд [4] (Rothschild, 1990)

|

Взаимодействие между акторами системы, места

организации в сети, а также влияния на ее деятельность уровня инновационности

и развития технологий

|

|

4

|

Дж.Ф. Мур [5] (Moore, 1996)

|

Хозяйственное сообщество, опирающееся на

фундамент, который составляют взаимодействующие организации и индивиды,

организмы мира предпринимательства

|

|

5

|

Д.Дж. Джексон [6] (Deborah, 2011)

|

Сложная

модель экономических отношений среди участников или организаций, основной

целью которых является собственное инновационное развитие

|

|

6

|

Й.А. Шумпетер [8] (Shumpeter, 2008)

|

Созидательное разрушение – в целях устойчивого

экономического роста организации осуществляется переход на инновационный

рынок и локация ресурсов в сторону инновационного развития

|

|

7

|

К. Фриман [9] (Freeman, 1988)

|

Инновационные кластеры с большим

количеством стейкхолдеров

|

|

8

|

Д. Айзенберг [11] (Isenberg, 2010)

|

Органичное развитие элементов

предпринимательской среды

|

|

9

|

Р. Браун и К. Мейсон [13]

|

Институциональная платформа субъектов,

объединенных общими предпринимательскими целями

|

Следующая группа ученых при исследовании экосистемного подхода в разных сферах общества выделяли инновации как первостепенное ядро экономического развития предпринимательской единицы. Так, ценность исследования экосистемного направления бизнеса ученого Деборы Дж. Джексон заключается в выделении центрального звена экосистемы, а именно инновационной составляющей. Убеждения ученого сводились к тому, что любой бизнес может динамично развиваться только по двум направлениям: исследования и коммерциализация их результатов. По мнению ученого, существует тесная взаимосвязь между разработкой инновационных технологий, их внедрением в бизнес-процесс и экономической моделью развития [6] (Deborah, 2011). Первая дает стимул и возможности для развития второй. Участниками инновационной бизнес-экосистемы выступает экономический потенциал либо организации, либо сферы бизнеса, либо региона и др. К экономическому потенциалу относятся все используемые ресурсы, необходимые для разработки инновационных технологий, их внедрения в бизнес-процесс и реализации конечному потребителю [7] (Morshchinina, 2021). К таким ресурсам можно отнести материальные, трудовые, финансовые, а также используемые возможности государственной поддержки. Именно государство может в полной мере обеспечить полноценное развитие инновационной экосистемы при реализации программ обучения в школах и вузах, содействие проведению исследований, государственных инвестиций в инновации и др. Таким образом, Д.Дж. Джексон отождествляет предпринимательскую экосистему с инновационной экосистемой, последняя, в свою очередь, состоит из исследовательской экономики и коммерческой экономики, а инновация выступает первостепенным источником накопления благ в обществе.

Интересная позиция другого ученого Иозефа Алоиза Шумпетера, выдвинутая еще в 1942 году, также строится на том, что в рыночной конкуренции происходит вытеснение худших производителей путем развития инноваций, в результате чего данный процесс должен быть изучен экономистами на микроуровне экономических систем. Впоследствии данная теория получила название «Шумпетерианская теория роста», заключающаяся в утверждении, что устойчивый экономический рост организации возможен только с переходом на инновационный рынок и локацией ресурсов в сторону инновационного развития [8] (Shumpeter, 2008). Позже на основе шумпетерианской модели были сформированы коллективные концептуальные утверждения многих ученых, перешедших от исследования отдельной фирмы к экономике в целом. Так, Н. Смородинская и Д. Катуков отождествляют понятие инновационной модели с кластерной моделью, где совместный инновационный продукт может быть создан путем выстраивания глобальных цепочек как гибких сетевых проектов. Шумпетерианское направление экономического роста через призму внедрения инноваций продолжили такие исследователи, как Роберт Р. Солоу (Модель Солоу, 1957 г.); П. Ромер и С. Лукас (Модель Ромера, Модель Лукаса 1988 г.); Ф. Агийон и П. Хоувитт (Модель Агийона и Хоувитта, 1992 г.); Д. Гроссман и Э. Хелпман (Модель Гроссмана и Хелпмана, 2013 г.) и др. Суть вышеизложенных исследований состоит в том, что в основу модели экономического роста входит коммерциализация нововведений от фундаментальных исследований до маркетинга и продаж.

Продолжателем теоретических моделей в отношении экосистем является Кристофер Фриман [9] (Freeman, 1988), британский экономист, который рассматривает инновационную экосистему как кластер, предприятия которого участвуют в цепочке по созданию инноваций и реализуют концепцию открытой инновации. Ученый обобщил и отождествил понятия «кластер», «инновационная система» и «экосистема» при условии, если рассматриваются стартапы или инновационные проекты. Прослеживается сходство научных взглядов модели инновационной экосистемы К. Фримана и продолжателей шумпетерианской теории роста, ученые синонимизируют кластерную и инновационную модель, сводя их в единую экосистему, имеющую одинаковые характеристики и цели развития [10] (Hannan, Freeman, 1977).

Описание предпринимательской экосистемы продолжил Джесси Адам Айзенберг, так, предложенная им разбивка экосистемы на домены (в каждом домене свои метрики) до сих пор является признанной в научном и предпринимательском сообществе и используется при сравнении различных экосистем (Модель 6 доменов) [11] (Isenberg, 2010). Вклад ученого заключается в возможности анализировать функционирование и взаимосвязь элементов внутри каждого из шести доменов, таким образом проводить полную оценку эффективности той или иной предпринимательской экосистемы в конкретном регионе.

Обобщая изложенные научные подходы к понятию «предпринимательская экосистема», следует выявить общие черты, такие как функционирование и развитие взаимосвязанных разноуровневых отдельных элементов в области предпринимательской культуры, личностных характеристик, инноваций, стартапов, финансов, государственных инвестиций в НИОКР и др., объединенных на одной платформе с целью удовлетворения интересов потребителей, создавая цепочку сервисов, сочетаемых друг с другом [12] (Morshchinina, 2021). Таким образом, указанная группа авторов принадлежит к первой группе исследователей, которые характеризуют «предпринимательскую экосистему» с позиции взаимосвязанных компонентов, дополняющих друг друга, то есть с позиции объектного подхода.

Следующим направлением исследований является концепция, описывающая «предпринимательские экосистемы» с позиции субъектного подхода, а именно первого субъекта – предпринимателя-организации, второго субъекта – финансового института и третьего субъекта – государства. Между указанными субъектами формируются взаимосвязи по обучению будущих брокеров, развитию и поддержке бизнес-инкубаторов, стартапов, грантовой поддержке инноваций, государственному венчурному инвестированию, поддержке бизнес-ангелов и т.д. с целью развития предпринимательских процессов, которые формально или неформально формируют предпринимательскую экосистему. Основоположниками данного учения стали Р. Браун и К. Мейсон [13].

Среди современных отечественных ученых, занимающихся исследованием развития предпринимательских экосистем, следует выделить Л.А. Раменскую [14] (Ramenskaya, 2019). В своих работах автор обобщает ранее предложенные методики анализа создания, функционирования и развития предпринимательской экосистемы и предлагает классифицировать их по принципу разделения на статистические и динамические составляющие, приравнивая «экосистему» к таким понятиям, как кластер и цепочка создания ценности. Прослеживается ординарность взглядов с учеными – продолжателями шумпетерианской теории роста, ранее предлагавшими создание общей модели экономического роста посредством формирования продукта при помощи выстраивания цепочек как сетевых сервисов. Автор отмечает, что сущность функционирования экосистемы схожа с деятельностью бизнеса в рамках кластерного подхода [15] (Pankratov, Morshchinina, 2020). Безусловно, правота автора в вопросе расширения бизнеса организаций за рамки своей деятельности в пределах платформы неоспорима. Действительно, бизнес, функционирующий в пределах экосистемы, имеет цель не выжить за счет других, а расширить свои границы за счет взаимодействия с другими единицами бизнеса, формируя новые сферы бизнеса или трансформируя имеющиеся [16] (Zavyalova, Saginova, Zavyalov, 2013).

За последнее десятилетие многими авторами широко рассмотрен вопрос теоретических аспектов создания, функционирования и динамичного развития предпринимательской экосистемы. В ходе исследований было выявлено, что суть термина «экосистема» берет свое начало из биологических наук, при этом подробно рассмотрен и проанализирован путь трансформации данного термина на экономические науки. Отмечено, что интересным вектором экосистемности является учение о науке «биономике», описывающей экономические отношения биологическими терминами [1–3] (Bertalanffy, 1956; Morshchinina, 2021; Tansley, 1935). Современные ученые отмечают, что процесс перехода экономики многих стран на цифровой уровень диктует новые требования к бизнесу. В данном контексте процесс цифровизации рассматривается в предпринимательской деятельности в различных сферах. Авторами отмечено, что в рамках функционирования бизнес-единиц в границах экосистемы осуществляется трансформация потребительских предпочтений в направлении использования дистанционных каналов взаимодействия и заказа товаров и услуг [2, 7, 12, 14, 16] (Morshchinina, 2021; Morshchinina, 2021; Ramenskaya, 2019; Zavyalova, Saginova, Zavyalov, 2013). Таким образом, открывшиеся новые возможности взаимосотрудничества в рамках экосистемы у предпринимательского сообщества способствуют расширению линейки предоставляемых сервисов и услуг, стираются географические барьеры между людьми, тем самым создавая более доступные услуги и товары.

Заключение

Таким образом, многообразие взглядов ученых, глубина предлагаемых современными авторами моделей и подходов к исследованию понятия «предпринимательская экосистема» доказывает актуальность и своевременность изучения и понимания ее сущности, форм и методов функционирования, подходов к экономическому росту, способов взаимодействия со стейкхолдерами и развития инновационного потенциала.

Следует отметить, что проведенный анализ характеристики подходов к понятию «предпринимательская экосистема» имеет несколько фаз и векторов исследования. Во-первых, основным направлением зарождения понятия является биологическая компонента (Людвиг фон Берталанфи, Артур Тенсли), вторым вектором выступает учение о центральном звене экосистемы – инновациях (Дебора Дж. Джексон, шумпетерианская теория роста и последователи) и третьим вектором является разбивка на домены (Модель 6 доменов Айзенберга). Изучая и анализируя подробно данные теоретические концепции, научному сообществу в конечном итоге удастся сформировать единые модели успешного развития бизнеса, функционирующие в границах предпринимательских экосистем.

References:

Bertalanffy L. (1956). General System Theory General Systems. 1 1–10.

Deborah J. What is an Innovation Ecosystem?. Retrieved January 12, 2022, from https://www.researchgate.net/publication/266414637_What_is_an_Innovation_Ecosystem

Freeman C. (1988). Japan: A new national innovation system

Hannan M., Freeman J. (1977). The population ecology of organizations American Journal of Sociology. (5). 929-964.

Isenberg D.J. (2010). How to start an entrepreneurial revolution

Mason C., Brown R. Entrepreneurial ecosystems and growth oriented entrepreneurship. Oecd. Retrieved January 10, 2022, from https://www.oecd.org/cfe/leed/entrepreneurial-ecosystems.pdf.

Moore J. (1996). The Death of Competition: Leadership and strategy in the age of business ecosystems

Morschinina N.I. (2021). Ekosistemnost kak globalnyy trend na rynke nedvizhimosti [Ecosystemacy as a global trend in the real estate market]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. (7). 1745-1758. (in Russian).

Morschinina N.I. (2021). Osnovy predprinimatelskoy ekosistemy v sfere zhiloy nedvizhimosti [Fundamentals of the entrepreneurial ecosystem in the field of residential real estate]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. (6). 1515-1528. (in Russian).

Morschinina N.I. (2021). Transformatsiya rynka zhiloy nedvizhimosti v epokhu ekosistem [Transformation of the residential real estate market in the era of Ecosystems]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. (12). 1525-1541. (in Russian).

Pankratov E.P., Morschinina N.I. (2020). O razvitii predprinimatelskoy deyatelnosti na rynke zhilishchnogo stroitelstva [About the development of entrepreneurial activity in the housing construction market]. Economy of construction. (6 (66)). 14-24. (in Russian).

Ramenskaya L.A. (2019). Obzor podkhodov k issledovaniyu ekosistem biznesa [Overview of approaches to research of business ecosystems]. Vestnik Altayskoy akademii ekonomiki i prava. (12). 153–158. (in Russian).

Rothschild M. (1990). Bionomics. Economy as Ecosystem NY.: Henry Holt and Company Inc. 423.

Shumpeter Y.A. (2008). Teoriya ekonomicheskogo razvitiya. Kapitalizm, sotsializm i demokratiya [Theory of economic development. Capitalism, socialism and democracy] (in Russian).

Tansley A. G. (1935). The use and abuse of vegetational concepts and terms Ecology. (16(3)). 284–307.

Zavyalova N.B., Saginova O.V., Zavyalov D.V. (2013). Issledovanie problem razvitiya innovatsionnogo predprinimatelstva [Research of problems of innovative entrepreneurship development]. Modern trends in economics and management: a new view. (3). 163-168. (in Russian).

Страница обновлена: 04.04.2025 в 03:20:41

Russia

Russia