Inter-firm collaboration amidst digitalization of economic activity

Popov E.V.1![]() , Simonova V.L.1

, Simonova V.L.1![]() , Tikhonova A.D.2

, Tikhonova A.D.2![]()

1 Уральский институт управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Russia

2 Уральский государственный экономический университет, Russia

Download PDF | Downloads: 28 | Citations: 1

Journal paper

Leadership and Management (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 9, Number 2 (April-June 2022)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=48614452

Cited: 1 by 24.01.2023

Abstract:

The research purpose was to determine the specifics of inter-firm collaboration amidst digitalization of economic activity. The content of various theories on inter-firm networks is differentiated. These theories are as follows: the theory of stages, the theory of states, and the theory of connections. Five stages of the network relations development are identified: finding connections, initial stage, relation development, relation preservation and destruction. The interrelation of the relations stages development with the types of interactions is determined. The types of interactions are as follows: contacting, co-production, cooperation, coordination, co-evolution, and consolidation. It is shown that the introduction of digital technologies to accelerate their technological evolution allows organizations to increase their competitive advantages. The author's model of the inter-firm collaboration development amidst digitalization is presented. When forming inter-firm collaborations, the organization will be able to ensure their effectiveness by attracting stakeholders to interact in solving a wide range of issues, globalizing resources to create the possibility of managing risks arising from the complexity of the tasks of functioning, coordinating actions between stakeholders at low cost, forming the possibility of rapid knowledge generation. In conclusion, the contextual tasks of the inter-firm collaboration development amidst digitalization are indicated.

Keywords: collaboration, information and communication technologies, coordination, digital technologies

Funding:

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 20-010-00333

JEL-classification: L26, M21, O31, O33

Введение

Одной из характерных черт современной экономики является активное развитие различных форм межфирменных взаимодействий. Меняются методы отношений между участниками рыночных структур в связи с ростом неопределенности внешней среды вследствие усиления международной конкуренции, глобализации экономики и ускорением процессов обновления информационных технологий. Происходящая диффузия рынков, обусловленная в первую очередь тотальной сетевизацией и цифровизацией, существенно изменила и природу фирмы. Изменения, связанные с переходом к информационному обществу, приводят к усилению интеграции как на мезо-, так и на макроуровне [19] (Misyura, Orekhova, 2019).

Целью данной статьи является определение специфики процесса межфирменных взаимодействий в условиях цифровизации экономической деятельности.

Методология исследования при этом подразумевала следующие этапы:

- анализ научной литературы по исследуемому вопросу;

- анализ влияния новых технологий на поведение хозяйствующих субъектов и возникающие риски;

- формирование авторского видения процесса управления цифровизацией межфирменных взаимодействий;

- формирование модели развития межфирменных взаимодействий в условиях цифровизации экономической деятельности.

Научные работы, направленные на изучение эволюции отношений между экономическими субъектами, характеризуются разнообразием направлений анализа и обоснований тенденций развития форм взаимодействий. Однако следует отметить, что большинство исследователей считают, что в современных условиях наиболее адекватным вариантом эволюции организационных форм являются сетевые структуры. Дж. Стэмпс и Дж. Липнек, например, подчеркивают, что для каждой эпохи характерна своя организационная форма, а в рамках наступившей цифровой эпохи этой формой становится сеть [2].

Проведенный литературный обзор показал, что элементы методологии, заимствованные из социологии, психологии и социально-культурной антропологии, позволили исследователям проводить исследования взаимодействий между экономическими субъектами на основе уже имеющихся базовых выводов и теоретических обобщений.

В начале ХХ века социолог и психолог Дж.Л. Морено [4] предложил графически изображать связи межу индивидуумами в группах, что положило начало социометрии. Изображение взаимодействий с помощью стрелок и логика построения «социограмм» дали начало применению теории графов при изучении структуры связей между элементами социальных (а позже и экономических) систем. Этот подход позволил начать анализировать различного рода сети в бизнесе в рамках экономической социологии [16] (Katkalo, 1999). Одним из направлений, на которых акцентируется внимание исследователей, является роль отношений в возникновении деловых взаимодействий. Согласно этому подходу, возникающие формальные и неформальные взаимоотношения являются базой для экономических действий на основе развивающегося обмена информацией, растущего доверия, ускоряющегося разрешения конфликтных и спорных ситуаций. Таким образом, начинает развиваться анализ рынка как совокупности сетевых отношений. Р.Д. Патнэм в своих работах [7, 8] (Putnam, 1995; Putnam, 1993) подчеркивает важность добровольности в создании взаимодействий: во-первых, поскольку растут издержки «перебежчика» в рамках отдельных трансакций; во-вторых, облегчаются коммуникации и улучшается передача информации о репутации (надежности) участвующих во взаимодействиях субъектов; в-третьих, формируется база «коопераций и взаимодействий», которую можно использовать для формирования дальнейшего сотрудничества. Таким образом, благодаря исследователям социально-социологического направления было выработано понимание, что в основе любых деловых взаимодействий находится сеть отношений, где узлами могут являться не только сотрудники или подразделения, но и отдельные организации.

На основе этого в рамках экономического подхода был выработан ряд методологических положений, касающихся распределения и использования ограниченных ресурсов на разных уровнях экономической деятельности: от индивидуальных обменов до глобальных экономических отношений. Решение проблем выбора наиболее подходящих форм координации позволило существенно развить методологию исследования сетевых взаимодействий. Одной из первых работ по развитию сетевых отношений стало исследование А. Маршалла [3] (Marshall, 1922). В «Принципах экономической теории» он подчеркивает, что при осуществлении совместной деятельности расположенными в непосредственной близости экономическими субъектами формируются устойчивые сетевые взаимодействия, приносящие положительный эффект в виде ускорения обмена важной информацией.

Терминам «сеть», «сетевые отношения», «сетевая организация» посвящено большое количество исследований, объясняющих причины интенсивного развития сетевых структур с точки зрения различных областей знания. Множество вариантов определения сетевых отношений в зависимости от целей и направлений исследований отличаются как терминологией, так и расставленными акцентами.

Сущностью таких взаимодействий, однако, признается сотрудничество отдельных экономических субъектов для достижения определенных целей. От простых дуальных взаимодействий сетевые отношения отличаются совокупностью многосторонних, устойчивых и регулярно повторяющихся формальных и неформальных взаимосвязей, основанных на принципе совместного использования специфических ресурсов.

Обобщая изученные подходы к идентификации сетевой формы взаимодействия, можно выделить следующие основные признаки:

1. Юридическая независимость участников взаимодействия. Участники сети согласовывают свои функции, но не объединяют их.

2. Согласованность и совместность целей. Каждый из участников должен быть приобщен к общей цели взаимодействия, но при этом может иметь и другие цели для достижения результатов своей деятельности.

3. При сохранении юридической независимости формируется стратегическая взаимозависимость участников сети.

4. Достаточно быстрая адаптация к изменениям, как внешним, так и внутренним.

5. Коллективная ресурсная база.

6. Высокая степень доверия между участниками сети.

Одним из основных преимуществ формирования сетевых структур является использование кооперационных положительных эффектов иерархических форм при сохранении принципов стимулирования, основанных на конкуренции и праве собственности и свойственных для рынка. Исследования демонстрируют, что участие в сетевых отношениях помогает фирмам создавать и применять новые технологии; противостоять динамичным изменениям внешней среды; улучшать позиции на рынке и финансовые результаты; обучаться новым навыкам, приобретать новые знания и способности посредством постоянного взаимного обучения. Таким образом, в данной статье под сетевыми отношениями предлагается понимать совокупность определенных добровольных интеграционных отношений между самостоятельными хозяйствующими субъектами, действующих по согласованным правилам, общей долгосрочной целью которых является наиболее эффективное использование имеющихся ресурсов.

В рамках различных подходов к формированию межфирменных сетей можно выделить несколько основных направлений понимания процесса их развития: теория стадий, теория состояний, теория присоединения (табл. 1).

Таблица 1

Сущность теорий процесса развития межфирменных сетей

|

Теория

|

Сущность

|

Достоинства

|

Недостатки

|

|

Теория

стадий

(концепция жизненного цикла и концепция стадий роста) |

Рассматривается

последовательный процесс эволюционных изменений в межфирменных сетях,

развитие которого происходит за счет роста числа взаимных обязательств

партнеров по предоставлению ресурсов для обеспечения совместной деятельности

|

Развитие

взаимодействий – последовательность

прирастающих и неизбежных этапов. Позволяет

дать обоснование разделения по стадиям в зависимости от степени развития

обязательств по предоставлению ресурсов.

Процесс развития можно представить как линейный |

Последующие

исследования

сетевых организаций показали, что процесс их развития весьма сложен и непредсказуем, а межфирменные отношения редко происходят как четко определенный процесс развития шаг за шагом |

|

Теория

состояний

|

Рассматривается

череда определяемых стратегией действий партнеров по обмену ресурсами и

знаниями, которые тем не менее происходят неструктурированно и непредсказуемо

|

В

противоположность термину «стадия», понятие «состояние» в данном контексте

выражает идею, что состояние сети в определенный момент

развития есть одно из нескольких возможных, т.е. процесс изменения межфирменных сетей не обязательно упорядочен и прогрессивен |

Процесс

развития представлен как беспорядочное

движение по стадиям вперед и

назад.

Теория лишь констатирует реальное положение дел, но не объясняет причин, факторов и условий развития или упадка сетевых организаций |

|

Теория

присоединения

|

Рассматриваются

процессы позиционирования компаний при входе в сеть, их репозиционирования в

зависимости от изменения состава партнеров и их роли в сети и выхода из сети

|

Основана

на принципиально ином подходе к

пониманию процесса развития межфирменных

сетей – бизнес-сети приводится в движение тем, что происходит на старте, т.е.

вход в сеть оказывает основное влияние на дальнейшую динамику изменений

|

Не

объяснен механизм управления сетью и нет четко определенных

взаимозависимостей между процессами позиционирования, репозиционирования и

выхода и развитием бизнес-сети

|

По мнению Р.Г. Пожидаева, «хотя каждая из теорий обладает собственной логикой понимания процесса развития межфирменных сетей, наличие обоснованных критических точек зрения не позволяет считать, что подробно и глубоко определены и описаны модели развития, соответствующие реальной практике деятельности сетевых организаций» [22] (Pozhidaev, 2011).

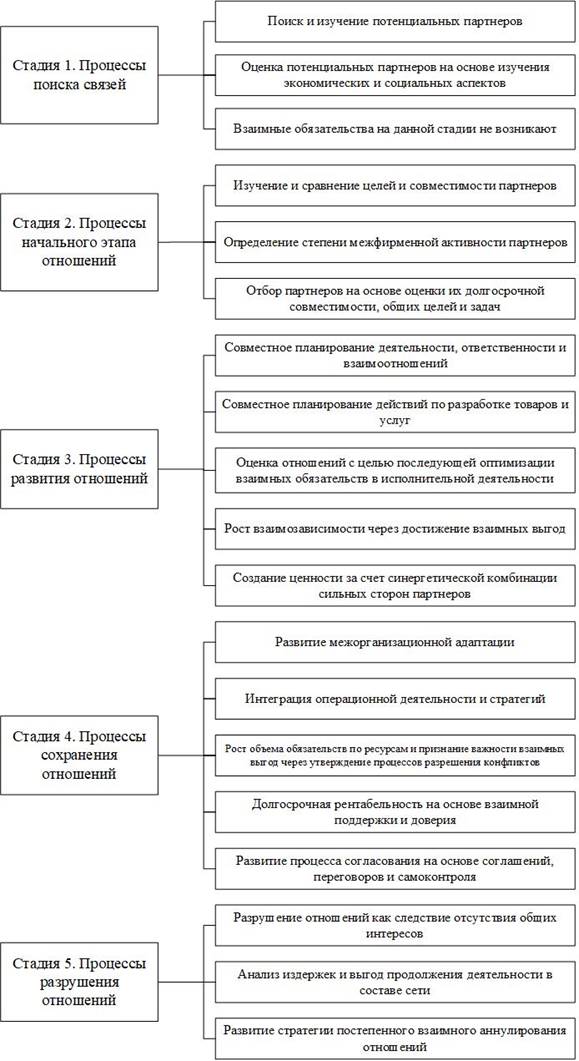

Интерес в связи с этим представляет модель Дж. Бэтонда и Ч. Перри [1] (Batonda, Perry, 2003), проводивших исследования по объединению вышеописанных концепций с целью четкого и полного описания отношений участников на каждом этапе жизненного цикла сети (рис. 1).

Рисунок 1. Стадии взаимодействий Дж. Бэтонда и Ч. Перри

Источник: составлено авторами по [1] (Batonda, Perry, 2003).

Также исследователями было выявлено, что отрасль и сфера бизнеса (промышленность или сфера услуг) не влияют на процесс развития межфирменных сетей, что позволяет считать эту модель наиболее унифицированной из анализируемых.

В рамках каждой из стадий экономическими субъектами большое внимание уделяется сотрудничеству, выражающемуся, согласно С.М. Крымову, в следующих видах взаимодействий:

- контактирование (периодический обмен информацией);

- копродукция (участие в совместном производстве и других видах общих действий);

- кооперация (долгосрочное сотрудничество, совместные возобновляемые действия нефиксированной длительности);

- координация (согласование действий субъектов);

- коэволюция (координация долгосрочного развития);

- консолидация (взаимное увязывание планов, действий, намерений) [17] (Krymov, Leventsov, 2017).

Эти виды тесно связаны между собой и переплетаются в процессе развития межфирменных сетей (табл. 2).

Таблица 2

Взаимосвязь стадий и видов взаимодействий

|

|

контактирование

|

копродукция

|

кооперация

|

координация

|

коэволюция

|

консолидация

|

|

Стадия

1. Процессы поиска связей

|

+

|

|

|

|

|

|

|

Стадия

2. Процессы начального этапа отношений

|

+

|

|

|

+

|

|

+

|

|

Стадия

3. Процессы развития отношений

|

+

|

+

|

+

|

+

|

+

|

+

|

|

Стадия

4. Процессы сохранения отношений

|

+

|

+

|

+

|

+

|

+

|

+

|

|

Стадия

5. Процессы разрушения отношений

|

+

|

|

|

+

|

|

+

|

На основании таблицы следует отметить, что из перечисленных видов взаимодействий абсолютно на всех стадиях задействованы «контактирование», «координация» и «консолидация» (стадия 1 не рассматривается, поскольку, согласно рисунку 1, взаимные обязательства на ней еще не возникают). Таким образом, при анализе отношений между экономическими субъектами целесообразно будет уделить большее внимание обмену информацией и согласованию действий при взаимном увязывании планов в процессе осуществления межфирменных взаимодействий.

Анализ специфики межфирменных взаимодействий в современных условиях

В последние годы в значительной части исследований делается акцент на участии экономических субъектов в процессах формирования многосторонних межфирменных взаимодействий и глобального цифрового пространства, а также важности таких особенностей развивающейся экономики, как:

- смена экономического уклада, выражающаяся в изменении традиционных рынков и социальных отношений, связанная с проникновением в них цифровых технологий;

- изменение модели управления экономикой;

- переход функции лидирующего механизма развития экономики к институтам, основанным на цифровых моделях и процессах.

Основными тенденциями мирового технологического развития являются: формирование развитых информационно-телекоммуникационных сетей, создание механизма обмена информацией, обеспечивающего постоянное взаимодействие при сопровождении и реализации инновационных проектов, создание информационных ресурсов, объединяющих имеющиеся информационные возможности для развития предприятия и всех заинтересованных субъектов [11] (Akatov, Chernovalova, Kustova, 2017). Цифровые преобразования становятся одним из главных факторов мирового экономического роста [12] (Akatov, Tolchin, Molyanov, Popov, 2017).

В английском языке слово digitalization имеет два значения, которые в русском обозначаются разными терминами: первое – перевод информации в цифровую форму (оцифровывание), второе – переход на цифровые процессы (цифровизация).

Исходя из анализа имеющихся в научной литературе терминов, цифровая экономика сфокусирована на двух важных ресурсах – информации и технологиях. Электронные данные, по мнению многих исследователей, – это главный стратегический ресурс цифровизации. Понятно, что эти данные должны собираться и обрабатываться в цифровом виде и быть доступными в любой момент времени [25] (Tkachenko, Starikov, 2020). Для пользования информацией разрабатываются и развиваются современные IT-инструменты, включая бизнес-модели. Суть и значение цифровой экономики, таким образом, в ускорении механизма обмена большими объемами электронной информации между участниками, упрощении рутинных процессов, т.е. цифровизации экономической деятельности.

В данной статье цифровизация будет рассматриваться как экономическая деятельность, основанная на цифровых технологиях, внедряемых в разные сферы жизни и производства.

В ряде работ описываются некоторые аспекты процесса цифровизации: инфраструктура как инструмент цифровизации; приоритеты цифровизации и особенности цифровизации отдельных процессов [14, 18] (Zharov, 2018; Litvinenko, 2017). Д.Е. Бекбергенева описывает процесс цифровизации предприятия через 6 последовательных этапов:

1) определение цифровой зрелости предприятия;

2) создание первоначальных пилотных проектов цифровизации отдельных хозяйственных бизнес-единиц;

3) определение необходимых будущих средств поддержки цифровизации бизнес-процессов;

4) внедрение технологий обработки и анализа больших массивов данных на основе создания кросс-функциональных экспертных групп;

5) трансформация максимального количества бизнес-процессов предприятия в цифровые, охватывая весь потенциал цифровых инструментов;

6) создание цифровой экосистемы, представляющей собой единую сеть на основе технологии блокчейн, которая позволяет разрабатывать комплексные решения для предоставления продуктов и услуг клиентам [13] (Bekbergeneva, 2020).

Несмотря на это, следует отметить, что процесс цифровизации остается недостаточно изученным.

Помимо этого, на данный момент в экономической литературе отсутствует единое мнение о правомерности отнесения информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ) к цифровым технологиям. Они однозначно не относятся к «сквозным», но многие исследователи подчеркивают их роль в становлении цифровой экономики. Например, у М. Роуз [9] цифровая экономика определяется как «совокупность видов экономической деятельности, основанных на цифровых технологиях и развивающихся на основе и благодаря ИКТ». У И.Н. Иванова [15] (Ivanov, Brakhimi, 2019) цифровая экономика также трактуется как «система экономических отношений, основанных на использовании информационно-коммуникационных технологий». Сектор информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) лежит в основе информационной индустрии и остается главной движущей силой инноваций [20] (Nikitskaya, Valishvili, 2021). Исходя из сущности самого термина, этот вид технологий напрямую связан с информацией и коммуникациями. Во введении было обосновано, что абсолютно на всех стадиях межфирменных взаимодействий задействованы «контактирование», «координация» и «консолидация», и таким образом, было предложено в дальнейшем уделить большее внимание обмену информацией, согласованию действий и взаимному увязыванию планов в процессе осуществления межфирменных взаимодействий. А поскольку, по мнению некоторых авторов [6, 10] (Nikolaidis, Fouskas, Carayannis, 2013; Welfens, Perret, 2014), ИКТ также являются факторами, влияющими на межфирменные взаимодействия, в данной статье авторы будут придерживаться мнения тех исследований, которые подчеркивают, что ИКТ являются как основой, так и связующим звеном между компонентами развития цифровой экономики.

Взаимодействия, возникающие между экономическими субъектами, влияют не только на успешность деятельности самих субъектов, но и на всю социальную среду. «Подключение» трендов цифровой экономики для ускорения своей технологической эволюции позволяет организациям увеличивать конкурентные преимущества. Формулируя стратегические задачи, каждый экономический субъект выбирает стратегию взаимодействий, лучше раскрывающую его потенциал и роль.

Однако использование технологий влечет за собой и некоторые риски (табл. 3).

Таблица 3

Влияние новых технологий на поведение хозяйствующих субъектов и возникающие риски

|

Новые технологии

|

Потенциал использования

|

Риски

|

|

Имплантируемые

технологии (вживленные в тело человека устройства, в том числе датчики,

обеспечивающие связь, ориентацию в пространстве и мониторинг различных

процессов, «умные» татуировки)

|

Контроль

доступа, повышение эффективности логистики, повышение безопасности

|

Конфиденциальность

данных. Подавление воли и повышение управляемости работников, что может

использоваться и в негативных целях

|

|

Наше

цифровое присутствие (социальные сети, мессенджеры, блоги)

|

Закрытые

внутрикорпоративные сообщества (повышение коммуникации и эффективности

совместной работы сотрудников, генерация новых идей через совместное

обсуждение, повышение вовлеченности)

|

Риск

утечки внутрикорпоративной информации

|

|

«Цифровидение»

как новый интерфейс (AR и VR, системы слежения за взглядом и т. п.)

|

Обучение

сотрудников промышленной безопасности (отработка действий при ЧС)

|

Высокая

стоимость. Технические ограничения. Подделка меток и, как следствие, снижение

доверия к ним

|

|

Носимый

Интернет (одежда, подключенная к сети, «умные» часы, браслеты и т. п.)

|

Контроль

нахождения в опасных зонах, мониторинг условий труда, контроль работников и

их активности в течение дня, оптимизация логистических потоков

|

Нарушение

конфиденциальности, снижение творческой активности

|

|

Распределенные

вычисления (облачные технологии, высокопроизводительные устройства)

|

Облачный

офис – обеспечение виртуального присутствия работников на совещаниях и в

офисе 24/7, широкие возможности применения нейросетей

|

Deep-fake

и другие способы искажения реальности, подрывающие доверие к визуальному

контенту

|

|

Суперкомпьютер

в кармане (смартфоны и их программное обеспечение, по мощности и функциям

превосходящее мощные компьютеры недавнего прошлого)

|

Мобильные

бизнес-приложения, индустриальные мобильные устройства, промышленный Интернет

вещей, предиктивная аналитика на основе больших данных

|

Нарушение

конфиденциальности потребителей и работников, намеренное искажение получаемой

информации в пользу ее «носителя»

|

|

Облачное

хранение данных

|

Надежность

хранения и скорость восстановления данных, передача файлов с использованием

шифрования, возможность доступа к данным из любой точки, совместная работа с

данными, широкие возможности для удаленной работы

|

Нарушение

конфиденциальности данных, риски информационной безопасности

|

Следовательно, межфирменные взаимодействия, возникающие в условиях цифровой экономики, должны создавать единое пространство, где экономические субъекты:

- смогут свободно хранить и использовать информацию и знания;

- будут иметь неограниченный доступ взаимовыгодному обмену ресурсами и продуктами с другими участниками взаимодействий;

- получат гарантию удобства и безопасности взаимодействий;

- смогут взаимодействовать на основе множества совместимых вариаций программ и устройств.

Цифровизация, таким образом, как основа современной экономики, как фактор развития межфирменных взаимодействий, по мнению автора, может обеспечить фундаментальные изменения во всех направлениях развития общества. Технологические инновации, научно-технические прорывы являются не только движущей силой отраслевого развития, но и занимают важное место при решении проблем общества, изменении ценностных ориентаций, влияя на социальные роли людей, рынки труда, образования, здравоохранения. Происходит трансформация понятия «профессия», поскольку изменяется набор обязательных для работника компетенций, уходит его «статичность» и фиксированность и профиль знаний и навыков становится «динамичным портфелем», модифицирующимся под организационные и технологические изменения в экономике.

Результаты и выводы

Исходя из проведенного анализа, авторы считают возможным утверждение, что экономическим субъектам для реализации своих стратегических целей в современных условиях необходимо наличие таких ресурсов и способностей, которые позволят им осуществлять цифровизацию межфирменных взаимодействий как один из приоритетных процессов своей экономической деятельности.

Процесс управления цифровизацией межфирменных взаимодействий, по мнению авторов, будет проходить через следующие этапы:

1) оценка наличия цифровых технологий, влияющих на межфирменные взаимодействия;

2) определение перечня технологий необходимых для дальнейшего развития межфирменных взаимодействий;

3) внедрение технологий;

4) координация межфирменных взаимодействий на основе внедренных технологий;

5) мониторинг эффектов, полученных от внедрения.

Цифровизация как явление общеэкономического характера, таким образом, представляет собой многообразие цифровых технологий и решений, которые находят свое применение в межфирменных взаимодействиях.

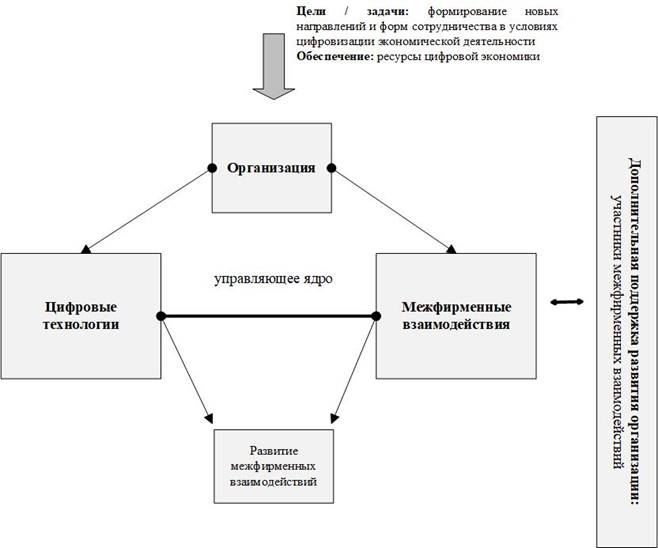

На рисунке 2 представлена модель развития межфирменных взаимодействий в условиях цифровизации экономической деятельности.

Рисунок 2. Модель развития межфирменных взаимодействий в условиях цифровизации экономической деятельности

Источник: составлено авторами.

В данной модели объектом выступает организация, а управляемыми элементами – технологии и формирующиеся межфирменные взаимодействия.

Таким образом, при формировании межфирменных взаимодействий организация сможет обеспечить их эффективность с помощью:

- привлечения заинтересованных сторон к взаимодействию в решении широкого круга вопросов;

- глобализации ресурсов для создания возможности управления рисками, возникающими при усложнении задач функционирования;

- согласованности действий между заинтересованными сторонами при небольших издержках;

- формирования возможности быстрой генерации знаний.

Заключение

Контекстные задачи развития межфирменных взаимодействий в условиях цифровизации экономической деятельности, таким образом, можно свести к следующему комплексу мер.

А. Направление «ресурсы».

Во-первых, это выявление ведущего внутриорганизационного ресурса, который определяет возможности организации реализовать развитие межфирменных взаимодействий. В рамках данной статьи это те цифровые технологии, внедрение которых может поспособствовать укреплению связей между экономическими субъектами. Отрицательные эффекты от управления возникают в том случае, если стратегия организации подразумевает использование имеющегося ресурса только в целях наращивания производительности и укрепления конкурентоспособности, не направляя имеющиеся способности и не используя возможности для, например, создания кластерных структур, включения в сети создания ценности и пр.

Б. Направление «Системные связи».

Подразумевает обеспечение нормальной работоспособности прямых и обратных каналов связей. Поскольку при нарушении пропускной способности каналов воздействия или деформации управляющих воздействий в них система управления снижает свою эффективность, в стратегии развития организации должна быть обеспечена вариативность воздействий на формы взаимодействий между элементами организации с целью улучшения ресурсного и информационного обмена между ними. Это подразумевает формирование (и наращивание) связей в плане направления усилий по развитию институтов сотрудничества, которые бы способствовали повышению доверия между стейкхолдерами организации. Это приведет к возникновению новых идей и проектов, более эффективному использованию организационных ресурсов, решению общих проблем организации и ее компонентов, формированию необходимых способов координации стратегии развития.

В. Направление «Дополнительная поддержка».

В стратегии развития должны содержаться мероприятия по инициированию поддержки со стороны органов законодательной и исполнительной власти, а также прочих участников межфирменных взаимодействий. Это приведет к прогрессивному развитию не только организации, но и экономической среды, в которой она функционирует, поскольку будет способствовать, например, формированию и развитию сетей создания ценностей, а также различных форм кластеров.

Формы поддержки со стороны прочих участников межфирменных взаимодействий имеют общий характер и могут быть представлены любыми ресурсами, консультациями, помощью в организации взаимодействий между ними, содействием осмыслению участниками взаимодействий общих проблем, поиску путей их разрешения и пр.

Г. Направление «Системное усложнение» (воспринимающий элемент сетевого потенциала).

Перевод сетевого потенциала организации на новый уровень развития позволяет ей обеспечить себе дальнейшее системное усложнение. Это позволит сформировать более тесные связи между всеми заинтересованными во взаимодействиях субъектами. В итоге реализация управленческих воздействий должна приводить к изменениям внутри управляющего ядра и структуры организации в целом.

Таким образом, интерес для дальнейших исследований представляет определение влияния конкретных технологий на функционирование экономических субъектов, позволяющих им выйти на успешную траекторию развития в условиях цифровизации экономической деятельности.

References:

Akatov N.B., Chernovalova G.A., Kustova M.M. (2017). Rol informatsionno - infrastrukturnogo mekhanizma dlya resheniya zadach innovatsionnogo razvitiya personala i samorazvitiya predpriyatiya [The role of the informational - infrasructure mechanism for solving personell innovative development and enterprise self-development pronlems]. Shumpeterovskie chteniya. 1 209-217. (in Russian).

Akatov N.B., Tolchin S.V., Molyanov P.V., Popov A.V. (2017). Formirovanie mekhanizma realizatsii klasternoy initsiativy «Umnyy gorod» [Formation of the mechanism for cluster initiatives implementation]. Shumpeterovskie chteniya. 1 30-39. (in Russian).

Batonda G., Perry Ch. (2003). Approaches to relationship development processes in inter-firm networks European Journal of Marketing. 37 (10). 1457-1484. doi: 10.1108/03090560310487194.

Bekbergeneva D.E. (2020). Etapy protsessa tsifrovizatsii predpriyatiya [Stages of the enterprise digitalization process] Current trends in modern science, education and technology. 76-81. (in Russian).

Ivanov I.N., Brakhimi Yu. (2019). Razvitie informatsionno-kommunikatsionnyh tekhnologiy kak osnova tsifrovoy transformatsii i obrabotki informatsii v sistemakh prostranstvennogo slezheniya [The development of information and communication technologies as the basis for digital transformation and information processing in spatial tracking systems]. Vestnik Universiteta. (12). 38-42. (in Russian). doi: 10.26425/1816-4277-2019-12-38-42 .

Katkalo V.S. (1999). Mezhfirmennye seti: problematika issledovaniy novoy organizatsionnoy kategorii v 1980–1990 gg [Inter-firm networks: problems of research of a new organizational category in 1980-1990]. Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Seriya: Ekonomika. (2). 21-28. (in Russian).

Krymov S.M., Leventsov V.A. (2017). Kontseptualnye osnovy i tendentsii transformatsiy relyatsionnyh otnosheniy sovremennyh predpriyatiy na razlichnyh etapakh razvitiya [Conceptual foundations and trends in transformations of relational interactions of modern enterprises at various stages of development]. Russian Journal of Entrepreneurship. 18 (22). 3593-3604. (in Russian). doi: 10.18334/rp.18.22.38499.

Litvinenko O.S. (2017). Tsifrovizatsiya promyshlennyh predpriyatiy: problemy i perspektivy [Digitization of industry enterprise: problems and prospects] The Russian economy in modern conditions: ways of innovative development and increasing competitiveness. 27-30. (in Russian).

Marshall A. (1922). Principles of Economics N.Y.: McMillan Publishing Company.

Misyura A.V., Orekhova S.V. (2019). Instituty i tsifrovizatsiya ekonomiki: primer razvitiya tekhnologiy v sfere APK [Economic institutions and digitalization: an example of technology development in the field of AIC] Digital transformation of industry: trends, management, strategies. 390-394. (in Russian).

Moreno J.L. (1937). Sociometry in relation to other social sciences Sociometry. 1 (1-2). 206-219.

Nikitskaya E.F., Valishvili M.A. (2021). Mezhdunarodnye tendentsii razvitiya setevyh innovatsionnyh sistem v tsifrovoy ekonomike [International trends in network innovation systems in the digital economy]. Journal of International Economic Affairs. 11 (4). 689-712. (in Russian). doi: 10.18334/eo.11.4.113794.

Nikolaidis Y., Fouskas K., Carayannis E.G. (2013). Assisting regional policy by rapidly comparing enterprise innovation between regions Journal of Innovation and Entrepreneurship. (2). doi: 10.1186/2192-5372-2-16.

Pletnev D.A, Kozlova E.V. (2021). Vliyanie tekhnologicheskikh izmeneniy na povedenie khozyaystvuyushchikh subektov [Influence of technological changes economic entities behavior]. Bulletin of Chelyabinsk State University. (3(449)). 70-79. (in Russian). doi: 10.47475/1994-2796-2021-10308 .

Pozhidaev R.G. (2011). Protsess razvitiya mezhfirmennyh setey: teoriya i modeli [Inter-firm networks development process: theories and models]. Proceedings of Voronezh State University. Series: Economics and Management. (1). 286-291. (in Russian).

Putnam R.D. (1993). Making democracy work: Civic traditions in modern Italy Princeton, NJ: Princeton University Press.

Putnam R.D. (1995). Bowling alone: America’s declining social capital Journal of Democracy. 6 (1). 64-78.

Radaev V.V. (2005). Ekonomicheskaya sotsiologiya [Economic Sociology] M.: Izd. dom GU VShE. (in Russian).

Radaev V.V. (2008). Rynok kak perepletenie sotsialnyh setey [The market as an interweaving of social networks]. Russian Management Journal. 6 (2). 47-54. (in Russian).

Rouse M. Digital Economy. Newton: TechtargetSearchcio.techtarget.com. Retrieved from http://searchcio.techtarget.com/definition/digitaleconomy

Tkachenko I.N. Starikov E.N. (2020). Tekhnologii strategicheskogo upravleniya tsifrovoy kompaniey v usloviyakh Industrii 4.0 [Technologies of strategic management of a digital company in the context of Industry 4.0] Ural is the driver of Russia's neo-industrial and innovative development. 99-103. (in Russian).

Welfens P.J.J., Perret J.K. (2014). Information & communication technology and true real GDP: economic analysis and findings for selected countries International Economics and Economic Policy. 11 (1-2). 5-27. doi: 10.1007/s10368-013-0261-8.

Zharov V.S. (2018). Tsifrovizatsiya protsessa upravleniya innovatsionno-intensivnym razvitiem promyshlennyh predpriyatiy [The digitalization of the process of innovation and intensive development of industrial enterprises] Digital economy and Industry 4.0: new challenges. 402-408. (in Russian). doi: 10.18720/IEP/2018.1/56 .

Страница обновлена: 26.04.2025 в 03:26:03

Russia

Russia