Socio-demographic policy and assistance to young families in the context of several decades: federal and regional aspects

Morozova L.R.1

1 Институт экономики - ФГБУН ФИЦ "Карельский научный центр Российской академии наук"

Download PDF | Downloads: 20 | Citations: 4

Journal paper

Creative Economy (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 15, Number 12 (december 2021)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=47995205

Cited: 4 by 07.12.2023

Abstract:

Creating the necessary conditions for families with children, support in an attempt to improve living conditions will help overcome a number of existing negative trends, including a decrease in the birth rate, a reduction in housing construction in conditions of its shortage and aging housing stock. Demographic family policy measures play an important role in shaping the reproductive behaviour, creating a system of stimulating and limiting factors for the realization of reproductive potential.

Over the past few decades, the issue of the demographic policy effectiveness has been particularly relevant for Russia.

The demographic situation in Russia is characterized by the following trends: the inevitability of population aging, a rapid increase in the burden on the able-bodied population and a decrease in the number of women of reproductive age.

The article analyzes the current system of measures for socio-economic support of families with children, including the main types of family and maternity benefits, as well as maternity capital and tax benefits, measures to support the birth rate of the regional level on the example of the Republic of Karelia. The article discusses the importance of the maternal capital program in the system of measures to stabilize the demographic situation in the Russian Federation. The author focuses on changing the legislation on maternal capital, expanding the forms and facilitating its practical application. An assessment of the prospects for the growth of the birth rate to the target level indicated in the National Project "Demography" was carried out. According to the National Project "Demography", the total fertility rate should be equal to 1.7 by 2024. Based on the structural statistical analysis, a conclusion is made about the problematic nature of achieving this level. The article is based on the analysis of legislation, regulatory legal acts and statistical materials.

Keywords: demographic policy, family policy, families with children, economic support, National Project "Demography"

Funding:

Материал подготовлен в рамках Государственного задания КарНЦ РАН «Институты и социальное неравенство в условиях глобальных вызовов и региональных ограничений» (0218-2019-0090)

JEL-classification: J11, J13, J18

Введение

Сегодняшняя демографическая ситуация показывает актуальные тенденции репродуктивного потенциала населения в стране. Репродуктивные установки населения – главный элемент, который формирует изменения в демографических процессах. Тем не менее следует отметить отсутствие комплексного исследования демографических процессов с учетом особенностей субъектов Российской Федерации. Исследование влияния активных мер демографической политики в современной России на основе рейтинговой оценки (с помощью статистических данных, социальных опросов и т.д.) субъектов страны является важным моментом в изучении демографического положения страны на сегодняшний день. Депопуляционные процессы усугубляют положение регионов, и без того различающееся по уровню развития и качеству жизни населения.

Исследования по демографическим и миграционным процессам в России весьма обширны. В последние несколько десятилетий наблюдается серьезное увеличение сторонников теории крайнего пессимизма относительно демографической ситуации в России, в обществе активно формируется представление о невозможности становления страны на путь демографического развития. Проблемам демографического развития посвящены труды следующих выдающихся ученых: А.Г. Вишневский [28] (Vishnevskiy, 2020), В.М. Медков [29] (Medkov, 2008), А.А. Саградов [30] (Sagradov, 2006), А.И. Антонов [31] (Antonov, Karpova, Lyalikova, 2021), Д.И. Валентей [32] (Valentey, 2016), Л.Л. Рыбаковский [33] (Rybakovskiy, 2008), Н.М. Римашевская [34] (Rimashevskaya, 2004), В.Н. Архангельский [35] (Arkhangelskiy, Zinkina, Korotaev, Shulgin, 2017), И.А. Гундаров [36] (Gundarov, Starodubov, Safonov, Soboleva, 2017), Д.А. Халтурина [37] (Korotaev, Khalturina, 2005) и др. Некоторые из них придерживаются мнения, что необходимо принимать факт демографической деградации как неизбежное и делать ставку не на рост и развитие внутреннего демографического потенциала, а исключительно на иммиграцию (Ж.А. Зайончковская [38] (Vishnevskiy, Zayonchkovskaya, Denisenko, Mkrtchyan, 2017)). Тем не менее вместо ставки на иммиграцию в настоящий момент все же необходимо делать ставку на использование собственных (внутренних) демографических ресурсов.

В данной статье рассматриваются некоторые формы стимулирования рождаемости, такие как материнский (семейный) капитал и льготная ипотека на федеральном уровне, а также региональный уровень поддержки семей с детьми. Целью исследования является оценка данных мер, сравнение периодов от их введения (например, материнский капитал был введен в 2007 году) и определение их значимости на сегодняшний день.

Экономический подход к решению демографической проблемы

Из-за изменений социально-экономической ситуации в период проведения экономических реформ в 1990-е годы Россия столкнулась с проблемой резкого спада рождаемости, что привело к уменьшению суммарного коэффициента рождаемости, а также растущей смертности и увеличению доли нетрудоспособного пожилого населения, миграционному оттоку, прежде всего, молодого трудоспособного поколения. Таким образом, важнейшей задачей в области социально-демографической политики современной России стало поддержание демографического роста.

Демография и качество жизни населения входят в число приоритетных направлений государственной политики Российской Федерации с середины 2000-х годов. Экономическая поддержка семей с детьми остается одним из приоритетных направлений в семейной политике. Одним из важнейших экономических факторов, влияющих на репродуктивное поведение, являются доходы и расходы населения. Семьи с детьми имеют более высокие риски бедности вследствие того, что появление ребенка срезает предыдущий семейный доход и не компенсируется социальными пособиями и льготами. Поэтому введение стимулирующих экономических мер способствует снижению бедности семей с детьми в контексте неравенства различных социальных групп, выравниванию стартовых условий развития детей, увеличению рождаемости и укреплению семейных отношений.

Стоит отметить, что Россия не единожды сталкивалась с проблемой попадания в «демографическую яму». Учитывая территориальную «необъятность» страны и неравномерное расселение населения (отток жителей из сельских и «бедных» районов в центральные районы), проблемы с рождаемостью в России существовали всегда [1] (Eremina, 2018).

В 1996 году был утвержден Указ Президента РФ № 712 «Об основных направлениях государственной семейной политики» (последняя редакция от 5 октября 2002 года) [2], в котором под первостепенной целью было обозначено «обеспечение государством необходимых условий для реализации семьей ее функций и повышении качества жизни семьи», а также одним из основных направлений является «дальнейшее развитие системы семейных пособий, охватывающей поддержкой все семьи с детьми; поэтапное увеличение доли расходов на семейные пособия (включая пособия по беременности и родам и по уходу за детьми в возрасте до полутора лет) в валовом внутреннем продукте до 2,2 процента».

В период с 1995 по 2000 год величина материнских и семейных пособий устанавливалась в процентном отношении к минимальному размеру оплаты труда (МРОТ), что в конечном итоге должно было компенсировать инфляцию. С 2001 года был введен единый фиксированный размер данных пособий. Размеры социальных выплат периодически пересматривались в сторону увеличения [3] (Elizarov, 2016).

С 2005 года экономическая поддержка семей стала финансироваться по большей части из регионального бюджета. При этом размер, порядок назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка стали устанавливаться законами и иными другими нормативно-правовыми актами субъекта Российской Федерации [3] (Elizarov, 2016).

Таблица 1

Размеры некоторых пособий и компенсационных выплат на детей, установленных законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Карелия, действующих с 1 февраля 2021 года

|

Наименование

пособий

|

Базовый

размер (руб.)

|

|

Единовременное

пособие при рождении ребенка

|

18 886,32

|

|

Ежемесячное

пособие на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста

полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию

на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством: по уходу за

первым ребенком / по уходу за вторым ребенком

|

7 082,85

|

|

Максимальный

размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком лицам, уволенным в период

отпуска по уходу за ребенком, матерям, уволенным в период отпуска по

беременности и родам в связи с ликвидацией организаций

|

14 164,75

|

|

Единовременное

пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по

призыву

|

29 908,46

|

|

Ежемесячное

пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

|

12 817,91

|

|

Ежемесячная

выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка

|

13713

|

|

Региональное

единовременное пособие при усыновлении (удочерении)

|

100 000,00

|

|

Единовременное

пособие при рождении первого ребенка

|

2 000,0

|

|

Единовременное

пособие при рождении второго ребенка

|

3 000,0

|

|

Единовременное

пособие при рождении третьего и каждого последующего ребенка

|

4 000,0

|

|

Ежемесячное

пособие на ребенка из многодетной семьи

|

1 068,1

|

|

то же, если

среднедушевой доход семьи не превышает половины прожиточного минимума

|

1 118,11

|

|

Ежегодная

компенсационная выплата на приобретение школьных принадлежностей для детей

начальной школы из многодетных семей

|

1 000,0

|

|

Региональный

материнский (семейный) капитал

|

105 500,0

|

В 2007 году были увеличены пособия по уходу за ребенком до полутора лет (с 700 рублей до 1500–6000 рублей), введены пособия по уходу за ребенком для неработающих женщин (1500 рублей при рождении первого ребенка и 3000 рублей при рождении второго ребенка и последующих). Работающим женщинам пособие впервые было установлено в долях к зарплате: 40% от зарплаты на момент выхода в отпуск по беременности и родам, однако не меньше, чем неработающим. Была установлена и максимальная величина пособия – не более 6000 рублей. Увеличился размер и родового сертификата, который был введен еще в 2006 году – с 7000 до 10 000 рублей, при этом помимо стимулирования женских консультаций (3000 рублей) и роддомов (6000 рублей) была установлена стимулирующая выплата и послеродового наблюдения за ребенком в детской поликлинике (1000 рублей) [3] (Elizarov, 2016). В 2020 году сумма родового сертификата выросла до 12 тысяч рублей [4].

В рамках Указа «Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года» от 2007 года [5] в России основной акцент был сделан стимулирующих мерах для рождения и воспитания второго ребенка и последующих детей, а также на сокращении уровня смертности не только материнской, но и младенческой не менее чем в 2 раза, укреплении здоровья населения. В самой Концепции говорится о том, что одним из решений проблем низкой рождаемости является усиление мер государственной поддержки семей с детьми; а также создание условий для повышения доступности жилья для семей с детьми, в первую очередь для молодых семей с детьми, за счет: развития ипотечного кредитования, реализации региональных программ обеспечения жильем [6]. Одной из основных исследовательских задач анализа результативности действия программ по поддержке семей с детьми является определение роли экономических и социальных факторов, влияющих на репродуктивное поведение женщин, и оценка степени воздействия данных факторов на принятие решения о рождении ребенка.

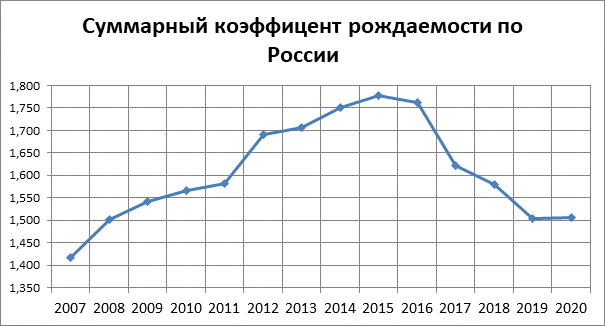

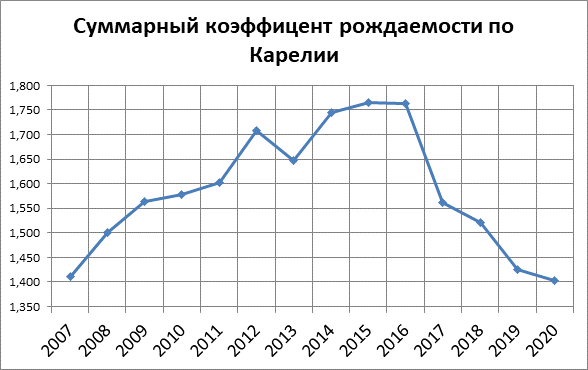

Материнский (семейный) капитал

На рубеже XX–XXI веков эффективных мер по предотвращению естественной убыли населения не было разработано. По мнению некоторых исследователей, известной эффективной мерой, несколько повысившей уровень рождаемости в России, является материнский (семейный) капитал. Данный вывод подтверждается статистическими данными, зафиксированными Российской службой государственной статистики с момента введения материнского капитала – с 1 января 2007 года (Федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 № 256-ФЗ) [7]. Начиная с этого периода и вплоть до 2015 года включительно наблюдается рост рождаемости [1] (Eremina, 2018) (суммарный коэффициент рождаемости за данный период вырос с 1,416 до 1,777) [8]. После этого периода наблюдается снижение рождений, и суммарный коэффициент рождаемости становится в 2020 году равным 1,505 (рис. 1). Для Республики Карелия также в период введения материнского капитала с 2007 по 2015 год был подъем рождаемости (суммарный коэффициент рождаемости 1,412 и 1,766 соответственно) [9], однако впоследствии, не отставая от общих тенденций по стране, положительные показатели по рождаемости также снизились (суммарный коэффициент рождаемости в 2020 году стал равным 1,403) (рис. 2). Поэтому достижение целевого уровня, обозначенного в национальном проекте «Демография» (суммарный коэффициент рождаемости по стране, равный 1,7 к 2024 году), подвергается сомнениям, в особенности с учетом нынешней эпидемиологической ситуации (пандемия SARS-CoV-2, объявленная 11 марта 2020 года), а также качества жизни населения.

Рисунок 1. Суммарный коэффициент рождаемости по России Источник: составлено автором на основе статистики Росстат [8].

Рисунок 2. Суммарный коэффициент рождаемости по Республике Карелия

Источник: составлено автором на основе статистики Карелиястат [9].

Сумма материнского капитала изначально составляла 250 000 рублей, в 2015 году сумма выплат достигла 453 026 рублей. С 1 января 2020 года получение материнского капитала стало возможным теми семьями, где родился первый ребенок с указанного срока, а также возросла сама выплата (466 617,0 рублей) на одного ребенка, а за второго ребенка размер материнского капитала составлял 616 617,0 рублей (с учетом размера маткапитала за первого ребенка, рожденного или усыновленного с 1 января 2020 года, или при условии, что первый ребенок был рожден или усыновлен до 1 января 2020 года). С 1 января 2021 года размер материнского капитала несколько вырос и составил 483 881,83 рублей за первого ребенка, а за второго ребенка выплата составила 639 431,83 рублей (с учетом размера маткапитала за первого ребенка, рожденного или усыновленного с 1 января 2020 года, или при условии, что первый ребенок был рожден или усыновлен до 1 января 2020 года) [10]. Демографические показатели после начала действия мер демографической политики от 2007 года, и в частности появление материнского капитала, продемонстрировали несомненный рост. Так, суммарный коэффициент рождаемости вырос с 1,305 в 2006 году до 1,762 в 2016 году [8], указывая на непрерывный рост после введения пронаталистских мер. Следует, однако, заметить, что данный показатель рождаемости не дает возможности определить, стало ли повышение рождаемости результатом роста интенсивности рождений или же отразило процесс смещения календаря рождений (например, средний возраст матери для второго ребенка в России составил в 2010 и 2012 гг. 29,4 и 29,1 года соответственно) [23] (Validova, 2018). Стоит также отметить, что и возраст для рождения первого ребенка также сместился за прошедшие годы. Например, в 1995 году он был равен 22,67 года, в 2000 году – 23,54 года, в 2005-м – 24,11 года. В 2008 году его величина стала выше уровня 1960 года, составив 24,44 года, в 2010-м –24,90 года, а в 2013 году – превзошла рубеж 25 лет (25,14 года). В 2015 году средний возраст матери при рождении первенца составил 25,46 года, в 2018-м – 25,91, в 2019-м –25,94 [24] (Arkhangelskiy, Kalachikova, 2020).

В отчете о деятельности Правительства РФ за 2011 год [11] утверждалось, что были реализованы уже следующие программы: программы поддержки семьи, охраны материнства и детства. Благодаря их эффективной реализации за последние пять лет количество вторых рождений в стране увеличилось на 45%, а третьих и последующих – на 62% [3] (Elizarov, 2016).

В 2012 году Указом «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» было рекомендовано установить нуждающимся в поддержке семьям ежемесячную социальную выплату до достижения ребенком возраста трех лет, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей после 31 декабря 2012 года (в размере регионального прожиточного минимума для детей) [3] (Elizarov, 2016).

Число и состав этого списка регионов ежегодно меняется. С 2015 года осуществлялось софинансирование выплаты при рождении третьего ребенка в 53 субъектах Российской Федерации. За счет собственных бюджетных средств ежемесячная денежная выплата предоставлялась в 16 регионах. На 1 января 2016 года в субъектах Российской Федерации, которые считались регионами с неблагоприятной демографической ситуацией, ежемесячная выплата была назначена на 319 тысяч третьих или последующих детей, а также на начало года средний размер данной выплаты составил около 9 000 рублей. На начало 2021 года средний размер данной выплаты составил около 11 000 рублей. Размеры выплат отличаются в зависимости от региона, так как многие субъекты сами устанавливают их сумму в зависимости от обеспеченности бюджета. Существует единовременная выплата для всех семей, где рождаются дети, составляющая 18 886 рублей. Налоговый вычет для работающих родителей, которые платят подоходный налог, на третьего ребенка и последующих детей составляет 3000 рублей [25]. По оценкам Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, за несколько лет (2014–2015 гг.) реализации данной меры в 53 регионах, получающих финансовую поддержку из центра, число третьих и последующих рождений увеличилось на 20,6%, а суммарный коэффициент рождаемости вырос на 3,8%. В остальных регионах число третьих и последующих рождений выросло только на 11,7%, а суммарный коэффициент рождаемости – на 1,4% [3] (Elizarov, 2016). Стоит отметить, что с 2016 года и по настоящий момент (2021 год) число родившихся неуклонно снижается. Так, в 2016 году всего родилось почти 1,9 млн человек (1 888 729 человек). В 2020 году всего родилось 1 436 514 человек, что почти на 24% ниже от показателей 2016 года, а суммарный коэффициент рождаемости снизился на 14,6% (с 1,762 в 2016 до 1,505 в 2020 году) [8].

То есть рост изначально был практически везде, но там, где данные меры вводились – несколько больше. В регионах, которые вводили ежемесячную денежную выплату, количество последующих детей растет быстрее, чем в тех, где такая выплата не производится.

Первоначально Федеральным законом № 256‑ФЗ было предусмотрено всего несколько направлений использования материнского (семейного) капитала: на улучшение жилищных условий; получение образования детьми; формирование накопительной пенсии для женщины. Постепенно этот перечень был расширен. Так, в 2015 году за счет средств материнского капитала стало возможным приобретение товаров и услуг, предназначенных для адаптации и интеграции детей-инвалидов в общество, а с 2018 года стало возможным получение ежемесячной выплаты в соответствии с Федеральным законом «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» [12].

Что касается эмпирических исследований, мнения авторов разделились. Некоторые (Елизаров В.В. [3] (Elizarov, 2016)) делают выводы о положительном влиянии демографической политики, использующей экономические стимулы, на рождаемость. Другие же авторы (Горяйнова Н.М. [13] (Goryaynova, 2017), Макаренцева А.О. [14] (Makarentseva, 2017), Шубат О.М. [15] (Shubat, 2019)) отмечают, что существующих экономических мер поддержки семей с детьми недостаточно для того, чтобы появилась существенная положительная демографическая динамика. Следует также отметить, что зачастую эффект хотя и положительный, но не столь значительный. Кроме того, введение такой экономической поддержки не столько приводит к увеличению общего количества детей, сколько стимулирует более раннее планирование детей [16] (Validova, 2018).

На повышение рождаемости повлияло несколько факторов: вступление в период осуществления репродуктивного потенциала молодых людей 1980‑х годов рождения; развитие неонатальной и постнеонатальной помощи детям, а также развитие медицины в целом; развитие центров планирования семьи, а также осведомленность молодых женщин о важности планирования беременности, психологической и финансовой подготовки к детям и т.д. [1] (Eremina, 2018).

Вместе с тем материнский капитал как мера государственной поддержки семей с детьми является необходимой для многих семей в России и заслуживает внимания в качестве экономического инструмента демографической политики страны [1] (Eremina, 2018).

Неминуемое сужение половозрастной пирамиды населения России, так называемая демографическая яма – тенденция, которой не один год, однако это всегда вызов для социальной системы. Со времен Второй мировой войны такие демографические провалы возникают с периодичностью раз в 25 лет. Поэтому общее снижение количества родившихся в период 2016–2020 гг. – предсказуемый результат, который прогнозировали многие исследователи. Именно к этому периоду входят в детородный возраст дети, рожденные в 1990‑е годы, которые являются последним малочисленным поколением в XX веке.

Федеральная служба государственной статистики прогнозирует, что будет происходить практически непрерывное снижение числа родившихся в ближайшее десятилетие. И только к 2030 году ежегодное число родившихся стабилизируется на уровне 1,5 млн человек в год (для сравнения: в 2016 году родилось почти 1,9 млн человек) и начнет расти в течение продолжительного промежутка времени, поэтому было принято решение не отменять государственную поддержку в виде материнского (семейного) капитала, а продлить данную программу и расширить ее действие (вплоть до 2026 года) [17].

Семейная ипотека

Объективные обстоятельства последних лет таковы, что Россия на сегодняшний день находится в состоянии резкого снижения рождаемости, и при этом построенный по большей части в советское время жилищный фонд устаревает, будучи недостаточным для того, чтобы по числу квадратных метров на человека соответствовать уровню европейских стран, а также для комфортного размещения семьи с одним и более детей.

Среди помех к рождению желаемого числа детей в 2009 году жилищные трудности называли 33% женщин и 36% мужчин [26]. В 2012 году значимость жилищных условий как барьера к деторождению возросла до 55–60% тех, кто хотел бы иметь больше детей, но не может себе этого позволить. В том же году стимулирующий эффект программы материнского капитала на решение родить еще одного ребенка респонденты детородных возрастов оценивали на самый высокий балл среди мер демографической политики – 3,45 (мужчины) и 3,87 балла (женщины) по 5-балльной шкале [18] (Burdyak, 2019). В 2017 году [27] проводилось повторное исследование – опрос о репродуктивных планах населения и их оценка. В одном из вопросов данного исследования оценивалось влияние дополнительных мер государственной поддержки семей с детьми на решение о рождении ребенка. 54,6% мужчин считали, что реализуемые меры государственной поддержки не помогли принять решение о рождении даже первенца, 55,8% женщин придерживаются такого же мнения. В 2020–2021 гг. данного выборочного обследования не проводилось, данных в открытом доступе на сайте Федеральной службы государственной статистики нет.

Молодые семьи и семьи с детьми – одни из уязвимых категорий с точки зрения ограниченности жилищных условий, и проблема нехватки доступного жилья продолжает играть одну из ключевых ролей при принятии решения о возможном рождении ребенка.

Среди целей использования материнского капитала на момент 2019 года доминировал жилищный вопрос: 80% подававших заявление на выдачу государственного сертификата на материнский капитал направили или собирались направить его средства на улучшение жилищных условий. В 2020 году ведущей целью использования материнского капитала также оставалось улучшение жилищных условий (61%), далее идет ежемесячная выплата на второго ребенка в размере регионального прожиточного минимума (28%), и 11% семей направили средства на образование детей [17].

Улучшение жилищных условий – один из важных аспектов в жизни молодой семьи, так как это способствует дальнейшей реализации репродуктивных планов. На сегодняшний день для молодых семей помимо возможности направить материнский капитал для приобретения жилья, появились более выгодные ипотечные условия.

На стабильность ипотеки повлияло еще одно нововведение – это ипотечные каникулы. Принятый 1 мая 2019 году закон (№ 76-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части особенностей изменения условий кредитного договора, договора займа, которые заключены с заемщиком – физическим лицом в целях, не связанных с осуществлением им предпринимательской деятельности, и обязательства заемщика по которым обеспечены ипотекой, по требованию заемщика») [19] значительно упростил получение ипотечных каникул, предлагая четкий перечень надлежащих документов и свод правил, на основании которых заемщик получает право на 6-месячный период каникул по ипотечным платежам за единственное свое жилье в случае возникновения у него трудной жизненной ситуации. Данные каникулы предоставляются один раз на протяжении срока ипотечного кредита; по желанию заемщика они могут быть меньше шести месяцев в случае восстановления его платежеспособности.

Еще одна мера, направленная на повышение рождаемости, – предоставление права на льготную ставку по ипотеке, или другими словами, «семейная ипотека». Программа субсидирования жилищных кредитов, предоставленных гражданам Российской Федерации, имеющим детей, была запущена еще в 2018 году. В первоначальном виде программой [20] был предусмотрен трехлетний, пятилетний или восьмилетний периоды действия 6%-ной ставки для семей, где в период за 2018–2022 гг. родится второй, третий или еще двое детей вдобавок к уже имеющемуся ребенку. В апреле 2019 года вступили в силу изменения, снявшие ограничения по сроку: теперь льготная ставка 6% устанавливается до конца срока ипотечного кредита. В 2021 году появились новые изменения, и теперь семьи с одним ребенком (рожденным с 1 января 2018 года) могут участвовать в программе «Семейная ипотека».

Заключение

Ключевая идея демографической политики России в целом свидетельствует о ее материальной направленности. Однако стоит отметить, что прямая финансовая поддержка в виде «материнского капитала» не оказывает решающего влияния на итоговую рождаемость, а служит стимулом к рождению детей раньше, чем семьи это планировали при отсутствии государственных мер поддержки.

Государственные меры поддержки семей с детьми, направленные на помощь при улучшении жилищных условий, мотивируют семьи к планированию второго и последующих детей. Материнский капитал, а также льготная ипотека и ипотечные каникулы создают на рынке жилья некоторые преимущества для данной категории семей, испытывающей значительный дефицит в доступном жилье [21] (Belaya, Bykova, 2019).

Стоит отметить, что принимая преимущественно экономические меры поддержки по преодолению жизненных трудностей и удовлетворению жизненных потребностей, государство не сможет их быстро перенаправить в положительную динамику. На сегодняшний день на всех уровнях регуляции демографической политики необходимо изменить приоритеты и бороться не только с проявлениями негативных трендов в жизнедеятельности молодой семьи, а в первую очередь направить ресурсы на преобразование общества в целом: повышая уровень духовно-нравственной и культурной образованности, мотивируя вести здоровый образ жизни, агитируя быть социально активными и полезными для общества.

References:

Antonov A.I., Karpova V.M., Lyalikova S.V. (2021). Sootnoshenie zhelaemogo i fakticheskogo blagosostoyaniya semey: po dannym sotsiologo-demograficheskogo oprosa supruzheskikh par [The gap between desired and actual level of families well-being according to the results sociological and demographic married couples survey]. Living standards of the population of Russian regions. (1). 121-131. (in Russian).

Arkhangelskiy V.N., Kalachikova O.N. (2020). Vozrast materi pri rozhdenii pervogo rebenka: dinamika, regionalnye razlichiya, determinatsiya [Mother's age at birth of the first child: dynamics, regional differences, determination]. Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast. (5). 200-217. (in Russian).

Arkhangelskiy V.N., Zinkina Yu.V., Korotaev A.V., Shulgin S.G. (2017). Sovremennye tendentsii rozhdaemosti v Rossii i vliyanie mer gosudarstvennoy podderzhki [Modern fertility trends in Russia and the impact of the pro-natalist policies]. Sociological Studies (Sotsiologicheskie Issledovaniia). (1(395)). 43-50. (in Russian).

Belaya R.V., Bykova A.N. (2019). Institut sotsialnoy zashchity: preodolenie vysokoporogovyh sotsialnyh uslug [Social security system: gaining access to high-tier social services]. National interests: priorities and security. (11(380)). 2128-2148. (in Russian).

Burdyak A. Ya. (2019). Demograficheskiy vektor zhilishchnyh programm [Demographic vector of housing programs] (in Russian).

Elizarov V.V. (2016). Ekonomicheskaya podderzhka semey s detmi v sotsialno-demograficheskoy politike Rossii: federalnye i regionalnye mery [Economic support for families with children in the socio-demographic policy of Russia: federal and regional measures] Dynamics and inertia of population reproduction and generation replacement in Russia and the CIS. 12-18. (in Russian).

Eremina O.Yu. (2018). Pravovoe regulirovanie materinskogo kapitala: praktika primeneniya i perspektiva razvitiya [Legal regulation of maternity capital: practice and development prospects]. Journal of Russian Law. (5(257)). 125-138. (in Russian).

Goryaynova N.M. (2017). Sotsialnaya podderzhka semi i detstva na munitsipalnom urovne [Social family support and the childhood at the municipal level]. Management in modern systems. (5 (16)). 3-10. (in Russian).

Gundarov I.A., Starodubov V.I., Safonov A.L., Soboleva N.P. (2017). Ugroza demograficheskogo kadrovogo krizisa v Rossii i puti ego preodoleniya [The menace of demographic crisis of human resources in Russia and means of its overcoming]. Zdravookhranenie Rossiyskoy Federatsii. (1). 5-10. (in Russian).

Korotaev A.V., Khalturina D.A. (2005). Alkogolizm, narkomaniya i demograficheskiy krizis v Rossii i mire [Alcoholism, drug addiction and the demographic crisis in Russia and the world]. Rossiya i sovremennyy mir. (1 (46)). 77-90. (in Russian).

Makarentseva A.O. (2017). Demografiya: chislo rozhdeniy nachalo padat [Demographics: the number of births is declining]. Russian Economic Developments. (4). 53-57. (in Russian).

Medkov V.M. (2008). Demograficheskie prognozy OON dlya mira i Rossii [UNO's demographic forecasts for the world and Russia]. Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 18. Sotsiologiya i politologiya. (1). 135-151. (in Russian).

Rimashevskaya N.M. (2004). Kachestvo chelovecheskogo potentsiala v sovremennoy Rossii [Quality of human potential in today’s Russia]. Security of Eurasia. (1 (15)). 14-32. (in Russian).

Rybakovskiy L.L. (2008). Sravnitelnaya otsenka demograficheskogo neblagopoluchiya regionov Rossii [An interregional comparison of social troubles in Russia]. Sociological Studies (Sotsiologicheskie Issledovaniia). (10 (294)). 81-87. (in Russian).

Sagradov A.A. (2006). Vosproizvodstvo naseleniya i sotsialnyy kapital [Population reproduction and social capital]. Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 6. Ekonomika. (5). 15-31. (in Russian).

Shubat O. M. (2019). Perspektivy rosta rozhdaemosti v ramkakh Natsionalnogo proekta «Demografiya»: statisticheskie otsenki [Prospects for the growth of the birth rate within the framework of the National Project "Demography": statistical estimates] (in Russian).

Valentey D.I. (2016). O sisteme demograficheskikh znaniy [Population knowledge system (1973)]. Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 6. Ekonomika. (4). 134-148. (in Russian).

Validova A.F. (2018). Vliyanie «materinskogo kapitala» na rozhdaemost po dannym rossiyskikh obsledovaniy domokhozyaystv [The impact of "maternity capital" on fertility according to Russian household surveys] (in Russian).

Validova A.F. (2018). Vliyanie «materinskogo kapitala» na rozhdaemost po dannym rossiyskikh obsledovaniy domokhozyaystv [The impact of "maternity capital" on fertility according to Russian household surveys] (in Russian).

Vishnevskiy A.G. (2020). Demograficheskaya situatsiya v Rossii: dolgovremennye tendentsii [Demographic situation in Russia: long-term trends] (in Russian).

Vishnevskiy A.G., Zayonchkovskaya Zh.A., Denisenko M.B., Mkrtchyan N.V. (2017). Demograficheskie vyzovy Rossii. Chast tretia – migratsiya [Demographic challenges of Russia. Part 3. Migration]. Demoscope Weekly. (753-754). 1-10. (in Russian).

Страница обновлена: 02.04.2025 в 08:17:25