Factors determining the conditions of the conceptual approach to the formation of the Russian scientific and educational complex

Vladimirova O.N.1![]() , Slavikovskiy A.O.2

, Slavikovskiy A.O.2![]()

1 Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Академия управления Министерства внутренних дел Российской Федерации», Russia

2 Торгово-промышленная компания «Красноярскэнергокомплект», Russia

Download PDF | Downloads: 34 | Citations: 3

Journal paper

Russian Journal of Innovation Economics (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 11, Number 4 (October-December 2021)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=48125305

Cited: 3 by 30.01.2024

Abstract:

The optimal organizational variant of interaction between the main institutions of the innovative economy - science, education, business and the state - ensures the sustainable development of the country's economy along the innovative path. The authors consider the format of a scientific and educational complex based on network interaction, which allows solving the problems of not only inventive activity of the scientific and educational institutions, but also the successful promotion of innovations to the market. The article presents the authors' classification of factors determining the basic conditions of the conceptual approach to the formation of the Russian scientific and educational complex to develop practical recommendations for the implementation of the integration mechanism aimed at the commercialization of innovations. As a result, the authors come to the conclusion that in the conditions of the formation of an effective organizational and economic mechanism of integration in the form of a scientific and educational complex, the most significant factors are as follows: (1) a continuous innovation cycle aimed at the dissemination and use of innovations; (2) an environment for the commercialization of innovations; (3) network interaction that ensures the continuity of innovation generation and their further dissemination and use. The results of this study will be useful to teachers, researchers, specialists of the real sector of the economy, and can also be used in substantiating the state innovation policy of Russia.

Keywords: scientific and educational complex, factors, networking, innovations, commercialization of innovations problems

JEL-classification: I23, I25, I28, O31

Введение. В итоговом рейтинге Глобального индекса инноваций за 2021 год Россия занимает 45-ю строчку из 132 стран, поднявшись за год на две позиции [33] (Dutta, Lanvin, Wunsch-Vincent, 2021). Несмотря на то, что на пятилетнем горизонте позиция России по субиндексу «Ресурсы инноваций» стабильна и варьирует в интервале от 45 до 47-го места, степень воздействия результатов инновационной деятельности на экономику страны и ее общество определяет заметное отставание нашего государства от мировых стран-лидеров (табл. 1).

Таблица 1

Позиции РФ в рейтинге Глобального индекса инноваций

|

Индекс

/ Субиндекс

|

Год

| ||||

|

2017

|

2018

|

2019

|

2020

|

2021

| |

|

Глобальный

инновационный индекс

|

45

|

46

|

46

|

47

|

45

|

|

Ресурсы

инноваций (субиндекс)

|

43

|

43

|

41

|

42

|

43

|

|

Результаты

инноваций (субиндекс)

|

51

|

56

|

59

|

58

|

52

|

Сложившаяся негативная ситуация объясняется составляющими индекса «Производство знаний и технологий». Находясь на 29-м месте по показателям субиндекса «Создание знаний» (количество патентных заявок, заявок на полезную модель, страновой индекс Хирша), характеризующим сильную сторону страны, Россия занимает 56-е место по субиндексу «Диффузия знаний» (доходы от интеллектуальной собственности, экспорт высокотехнологичных товаров, услуг ИКТ и т.д.) и 48-е место по субиндексу «Вклад знаний» (создание новых предприятий, производство средне- и высокотехнологичных товаров и т.д.) [33] (Dutta, Lanvin, Wunsch-Vincent, 2021).

Подобный парадокс, по мнению американского эксперта Лорена Грэхэма, заключается в том, что русские так хорошо разрабатывают научные и технологические идеи, совершая тем самым прорывные открытия, и так плохо извлекают из них экономическую выгоду, наблюдая за тем, как эти идеи благополучно внедряются за рубежом, принося соответствующие доходы [13] (Panov, 2016).

С позиции инновационного цикла обнаруживается, что на стадиях «Новация» и «Новшество» нет особых сложностей, в то время как этап коммерциализации (стадии «Инновация» и «Диффузия и совершенствование инноваций») не имеет положительного результата. Поэтому акцентирование внимания на выявлении факторов, определяющих базовые условия концептуального подхода к формированию научно-образовательного комплекса (НОК), вызвано необходимостью практических рекомендаций к реализации механизма интеграции, направленного на коммерциализацию инноваций.

Целью исследования является определение современного состояния коммерциализации инноваций в России с выявлением основных факторов, оказывающих влияние на вовлеченность бизнеса в процесс коммерциализации научных результатов и разработок и его результативность.

Обоснование авторской концепции построено на методологии исследования сетевых форм, отраженной в научных трудах Рюэгг-Штюрм Й., Ахтенхагена Л. [18] (Ryuegg-Shtyurm, 2000), Хаггинса Р. [28] (Haggins, 2000), Богачева Ю.С. [5] (Bogachev, 2009), согласно которой сетевой метод в инновационной экономике рассматривает социально-экономическое пространство как объединение взаимосвязанных систем, при котором сетевые связи выступают главным условием взаимодействия, включая связи и между однотипными субъектами интеграции и между субъектами, принадлежащими к различным иерархическим систем.

Доказательной базой послужили исследования в области интеграционных процессов научно-образовательной сферы, бизнеса и государства, а также коммерциализации инноваций, отраженных в трудах американских (Бейкер Д. [10] (MinMin, Petruk, 2017), Гумпорт П. [26] (Gumport, 2003), Скотт П. [27] (Scott, 1998)), английских (Эш М. [10] (MinMin, Petruk, 2017), Дейвис Дж.Л. [25] (Bodrunov, 2015)), немецких (Бетц У., Монкс Б. [24] (Betz, Betz, Kim, 2019)), нидерландских (Крачуною С., Хенкель М. [10] (MinMin, Petruk, 2017)), российских (Балашова Е.С., Гнездилова О.И. [2] (Balashova, Gnezdilova, 2016)) ученых.

Достижение поставленной цели исследования осуществляется посредством проведения обзорного анализа существующей литературы с применением общенаучных и специализированных методов, таких как анализ, синтез, методы структурного анализа, индукции и дедукции, научной аналогии.

Основная часть. Зарубежный опыт взаимодействия науки, образования и бизнеса подтверждает, что их интеграция играет немаловажную роль в устойчивом развитии и повышении конкурентоспособности государств в условиях построения модели экономического роста, основанного на инновациях.

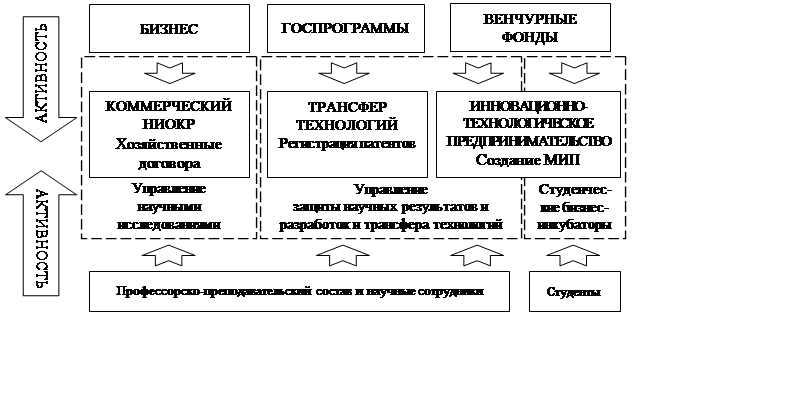

На рисунке 1 авторами предложен и обоснован концептуальный подход организации сетевого взаимодействия субъектов НОК, отражающий эволюционную динамику развития структуры. При этом структура, имеющая единый центр с сохранением элементов вертикально-иерархического управления, является переходной, поскольку реализация механизма интеграции зависит от целей доминирующего актора, что приводит к нарушению баланса интересов. Поэтому необходимо наличие структуры с достаточно децентрализованной сетевой средой и развитыми связями между нецентральными акторами, в которой контролируется процесс принятия решений центром и балансируются интересы каждого субъекта сетевого взаимодействия.

Несмотря на то, что государство активно

участвует в решении вопросов установления сетевых контактов между наукой,

образованием и бизнесом, имеется целый ряд внутренних проблем

общеэкономического и  институционального

характера в развитии их сетевого взаимодействия.

институционального

характера в развитии их сетевого взаимодействия.

Рисунок 1. Концептуальный подход к формированию НОК на основе сетевого взаимодействия субъектов в РФ

Источник: составлено авторами.

Обследование более 1300 компаний, проведенное сотрудниками НИУ ВШЭ [6], свидетельствует о доминировании со стороны бизнеса практики импорта, заимствования и копирования готовых решений, а также распространения партнерства, направленного на получение научно-технологических услуг, не связанных напрямую с НИОКР.

Ключевая роль бизнеса в генерации инноваций с целью их дальнейшего распространения и использования обусловлена не только формированием непрерывного инновационного цикла, но и происходящей адаптацией инструментов регулирования к изменяющимся условиям в виде перехода к парадигме «открытых инноваций», развития глобальных сетей, цифровизации различных сфер деятельности. Поэтому базовыми условиями концептуального подхода к формированию НОК на основе сетевого взаимодействия субъектов, обеспечивающими реализацию механизма интеграции, являются:

1. Непрерывный инновационный цикл, нацеленный на распространение и использование инноваций, в частности:

а) постановка запроса на инновации со стороны представителей бизнеса;

б) последовательное превращение результатов деятельности учреждений научно-образовательной сферы в коммерческую сделку.

2. Среда для коммерциализации инноваций.

3. Сетевое взаимодействие, обеспечивающее неразрывность генерации инноваций и их дальнейшее распространение и использование.

Постановка запроса на инновации является ключевым условием коммерциализации. Евсеева С.А. отмечает, что традиционно главную роль в данном спросе играют малые и средние компании, конкурентоспособность которых во многом зависит от их участия в высокотехнологичных отраслях экономики [8] (Evseeva, 2015). Ориентация на государственный заказ свидетельствует об обратной ситуации в России, где значительная часть отраслей индустрии функционируют вне конкурентной среды, о чем свидетельствуют данные национального рейтинга российских быстрорастущих технологических компаний «ТехУспех – 2019» [11]. Анализируя данные рейтинга, можно констатировать, что главным мотивом создания инноваций для компаний является административный ресурс.

Монополизированная отечественная экономика сдерживает организацию рынка инноваций в России, что, по мнению Шляковой О.А., дополнительно ограничивает потребление инноваций населением из-за низких доходов домашних хозяйств и высокой цены на инновации [23] (Shlyakova, 2018).

Таким образом, низкий спрос на инновации напрямую зависит от состояния конкуренции в стране. Большинство отечественных крупных компаний, существующих в условиях бюрократического рынка, не видят надобности в применении результатов деятельности научно-образовательной сферы, в то время как компании, работающие вне рынка госзаказов, могут обеспечить запрос на инновации. Для России подобная мотивация в первую очередь свойственна частным компаниям среднего размера.

Противоречия в обеспечении последовательного превращения результатов деятельности учреждений научно-образовательной сферы в коммерческую сделку объясняются сложившейся системой финансирования, развитием патентов и применяемой модели распространения знаний, технологий и компетенций. К ключевым проблемам в этой сфере эксперты относят [12, 15] (Ovchinnikova, 2018; Rozhdestvenskiy, Rozhdestvenskiy, Tarshin, 2015):

а) сфокусированность российских научных организаций и вузов на отчетности по федеральным целевым программам и грантам, имеющим государственное финансирование;

б) академическую карьеру сотрудников, не зависящую от создания работающих инноваций, поскольку зарегистрированные патенты не гарантируют получения дохода, а лишь повышают шансы на победу в конкурсах федеральных целевых программ и грантах;

в) механизм лицензирования, не привычный для российского бизнеса, предпочитающего работать с вузами и научными организациями в рамках подготовки кадров на базовой кафедре и заказных НИОКР, выполняемых по хоздоговорам (большая вероятность забрать права на научные исследования и разработки, поставив себе на баланс тем, самым увеличив свою капитализацию);

г) модель распространения знаний, технологий и компетенций, не направленную на коммерческую деятельность по превращению результатов деятельности в совокупность активов и по ее эффективной продаже.

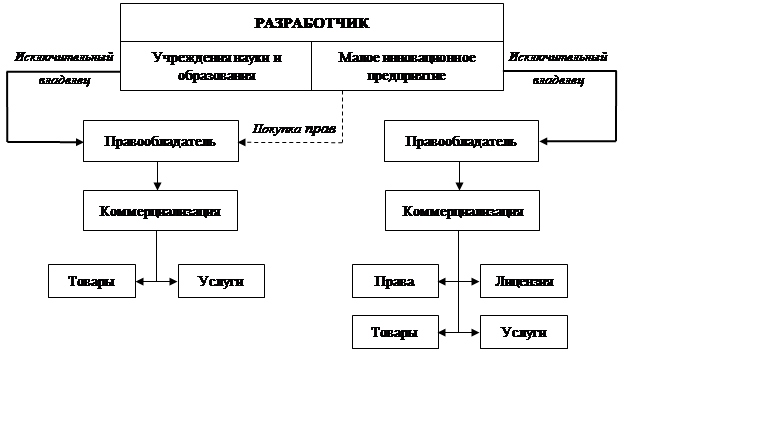

В итоге в цепочке превращения результатов деятельности учреждений научно-образовательной сферы в коммерческую сделку имеются следующие пробелы: входной поток – не сфокусирован на коммерциализации, тем самым научные исследования и разработки не становятся активами; превращение в активы – происходит в обход из-за отсутствия мотивации сотрудников к передаче научных исследований и разработок напрямую в вуз или научную организацию; продажа активов – осуществляется по устоявшейся модели распространения знаний, технологий и компетенций, а главные инструменты превращения активов в сделки – лицензирование и стартап – не получили должного развития (рис. 2).

Рисунок 2. Модель распространения знаний, технологий и компетенций в научных организациях и вузах России

Источник: составлено авторами.

В вопросах наличия подходящей среды для коммерциализации инноваций наибольшее внимание привлекает комплекс проблем, связанных с институциональными барьерами. Большинство отечественных ученых отмечают, что сегодняшняя институциональная система имеет ряд противоречий [9, 14] (Malova, Fadeeva, 2014):

а) между направлениями финансирования;

б) между государственными программами поддержки инноваций (Федеральный закон от 02.08.2009 № 217-ФЗ, Постановления правительства РФ от 09 апреля 2010 г. № 218 и № 219) и программами, в которых публикационная активность выступает ключевым показателем деятельности учреждений научно-образовательной сферы (Проект «5–100»);

в) между системами управления образовательной и научной деятельностью и обязательным рыночным механизмом управления коммерциализацией инноваций в вузах и научных организациях.

В России система финансирования инноваций, включая венчурные фонды, замкнута на государстве. В результате не произошла синхронизация финансирования в рамках инновационного цикла, а концепция привлечения грантов и федеральных целевых программ преобладает над привлечением средств коммерческого НИОКР и инвестиционного финансирования: в среднем частные инвестиции в отечественных вузах и научных организациях составляют до 6% [14], в то время как в высокоразвитых странах до 80% от общих затрат на НИОКР приходится на предпринимательский сектор [8] (Evseeva, 2015).

Непонимание сотрудниками учреждений научно-образовательной сферы особенностей и форматов ответственности, как финансовой, так и репутационной, возникающих в рамках использования инвестиционных средств, совместно с доступностью бюджетного финансирования формируют культуру, препятствующую привлечению внешних инвестиций (табл. 2). Обратной стороной выступает недоверие венчурных фондов к качеству научных исследований и разработок и к вузам и научным организациям как к партнерам.

Таблица 2

Основные инструменты инвестирования в инновационный сектор России

|

Проработка научных исследований и

разработок (посевные инвестиции)

|

Создание бизнеса (проектное

финансирование)

|

Выход на рынок

|

Масштабиро-вание

|

|

Доступное

финансирование

| |||

|

1. Бизнес-ангелы;

2. Гранты; 3. Расходы на НИОКР; 4. Краудфандинг; 5. Собственные средства |

1. Проектное финан-сирование;

2. Венчурные инвес-тиции; 3. Бизнес-ангелы; 4. Конвертируемый займ / займ |

1. Венчурные ин-вестиции;

2. Бизнес-ангелы |

1. Биржевые ин-весторы;

2. Банковские займы (залог); 3. Стратегические инвесторы; 4. Облигации |

|

Государственные

институты развития

| |||

|

1. Фонд содействия

инновациям

|

1. Фонд развития

интернет инициатив;

2. РВК; 3. Фонд Сколково; 4. Корпорация МСП |

1. РВК;

2. Skolkovo Ven-tures; 3. Роснано; 4. ВЭБ Инновации |

1. Российский фонд

прямых инвестиций;

2. ВЭБ РФ |

Государственные институты развития, как отмечают эксперты, также отрицательно влияют на рост венчурной индустрии по причине традиционного неприятия государством риска, чрезмерного регулирования и избыточной отчетности, а низкий уровень их отраслевой специализации не всегда позволяет дать соответствующую оценку потенциалу предлагаемых научных исследований и разработок [17].

Противоречия различных государственных программ и требований между ключевыми показателями деятельности учреждений научно-образовательной сферы вызывают функционально-ролевые конфликты, приводящие к развитию идеологии самоценности фундаментально-прикладных исследований в ущерб коммерциализации инноваций. В исследованиях Аузана А.А., Комиссарова А.Г. и Бахтигараева А.И. анализируются результаты глубинных интервью, проведенных с сентября 2015 по март 2016 г. между тремя группами участников: представителями науки и образования (сотрудники НИИ РАН, исследователи и изобретатели прочих НИИ, преподаватели технологических вузов), представителями бизнеса (члены инвестиционных фондов, инновационных бизнес-инкубаторов), представителями института развития (компании – участники проекта «Сколково», топ-менеджеры кластеров Фонда «Сколково» и Сколковский институт науки и технологий). Согласно полученным результатам опроса, большинство участников исследования считают главным ограничителем – существующие различия в ценностях представителей науки, образования и бизнеса, а также уровень доверия между ними [1] (Auzan, Komissarov, Bakhtigaraeva, 2019).

Так, по мнению участников исследования, основным успехом своей деятельности ученые считают признание в академическом сообществе, выражающееся в индексах цитирования, востребованности за рубежом, а результатом является доказанность или опровержение научно-исследовательской гипотезы. Предприниматели ассоциируют свой успех в первую очередь с получением прибыли, а результат деятельности должен быть связан с созданием и коммерческой реализацией продукта.

Низкий уровень доверия к бизнесу респонденты науки и образования объясняют тем, что предпринимателям все равно, как делаются деньги, а также они не подготовлены для понимания смысла и значения проводимых исследований. Необязательность и неаккуратность в соблюдении соглашений со своими партнерами, оторванность от экономической реальности, крайняя эгоцентричность и слабое восприятие соображений, отличающихся от их собственных, – участники исследования считают противоположными причинами недоверия со стороны бизнеса к представителям науки и образования [1] (Auzan, Komissarov, Bakhtigaraeva, 2019).

Интервьюируемые отмечают, что в России культурные барьеры выражены наиболее сильно, что приводит к недостатку бизнес-компетенций у сотрудников вузов и научных организаций по переводу полученных результатов деятельности с научного языка на коммерческий «прибыли и рисков».

Рыночный механизм управления коммерциализацией инноваций в учреждениях научно-образовательной сферы предусматривает предъявление соответствующих требований к правовой сфере в части охраны интеллектуальной собственности и регулирования вопросов передачи и внедрения инноваций. Балыхин М.Г. указывает на отсутствие в законодательстве нормы, обязывающей государственных заказчиков и исполнителей обеспечивать правовую охрану научных исследований и разработок, полученных в процессе выполнения НИОКР по госконтрактам. По итогу не более 15–20% выполняемых за счет бюджетного финансирования НИОКР заканчиваются получением охранного статуса, что еще более усугубляется числом реализованных патентов и заключенных лицензионных договоров, покрывающим лишь 20% от их общего числа [3] (Balyhin, 2015).

Сложная ситуация наблюдается в правовом регулировании внедрения инноваций в индустрию с последующим выводом на рынок по причине правового статуса учреждений научно-образовательной сферы как некоммерческих организаций. С принятием Федерального закона № 217-ФЗ данное фактическое ограничение было устранено, предоставив бюджетным научным и образовательным организациям право образовывать хозяйственные общества – малые инновационные предприятия как переходное звено, опосредующее коммерциализацию инноваций [7].

Чтобы научные исследования и разработки могли стать предметом коммерциализации, права на них оформляются в соответствии с регламентом части четвертой Гражданского кодекса РФ [21], согласно которому первоначальным правообладателем могут стать соответствующие учреждения научно-образовательной сферы или малые инновационные предприятия, если разработка велась его силами. На рисунке 3 представлены обе ситуации.

В ситуации, когда в качестве первоначального правообладателя выступают научные и образовательные организации, ограничительным условием становится необходимость приобретения малыми инновационными предприятиями прав на использование зарегистрированных научных исследований и разработок для коммерциализации. Статья 1 Федерального закона № 217-ФЗ является дополнительным ограничивающим фактором, поскольку сохраняет за вузами и научными организациями исключительность прав [22]. В результате основная задача малых инновационных предприятий сводится к самостоятельному осуществлению предоставленных интеллектуальных прав (выпуск продукции, оказание услуг), а юридическое оформление коммерциализации происходит посредством заключения гражданско-правовых договоров (договор поставки, возмездного оказания услуг).

Рисунок 3. Направления коммерциализации научных исследований и разработок в зависимости от исключительности прав

Источник: составлено авторами по [7].

В том случае, когда малое инновационное предприятие одновременно выступает и разработчиком коммерциализируемых научных исследований и разработок, и первоначальным правообладателем, возникает следующая ситуация:

1. Малое инновационное предприятие также может самостоятельно использовать зарегистрированные научные исследования и разработки, выпуская собственными силами продукцию, оказывая услуги.

2. Появление у малого инновационного предприятия в соответствии со ст. 1233–1238 части четвертой Гражданского кодекса РФ возможности заключения договоров на отчуждение полученных интеллектуальных прав или лицензионных договоров [21], юридическое оформление коммерциализации которых предполагает отчуждение либо предоставление исключительных прав в пользу заинтересованной бизнес-структуры – нового правообладателя.

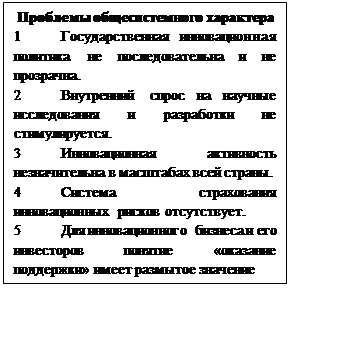

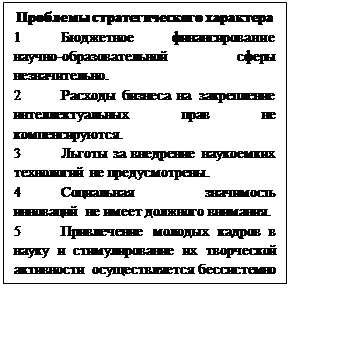

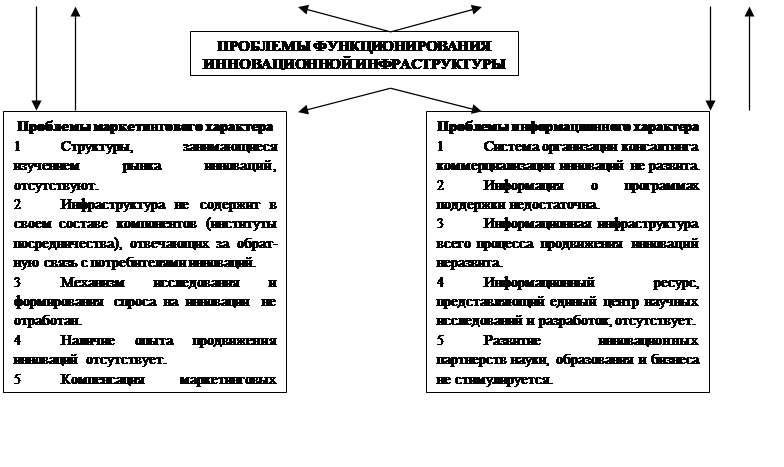

Инновационная инфраструктура выступает не менее важным аспектом наличия подходящей среды для коммерциализации инноваций. Все множество проблем функционирования инновационной инфраструктуры в России в общем виде можно поделить на четыре группы (рис. 4).

Большинство исследователей считают проблемы общесистемного и стратегического характера – наиболее сложными группами проблем, оказывающими влияние на формирование целостной системы поддержки инноваций. Не обладая комплексным характером, элементы инновационной инфраструктуры разрознены и часто не выполняют те функции, от которых в значительной степени зависит успешный результат. В конечном итоге не обеспечивается создание системных экономически эффективных условий, благоприятных для генерации инноваций и их дальнейшего распространения и использования.

Проблемы маркетингового характера обусловлены отсутствием в инновационной инфраструктуре звеньев маркетинговой поддержки инноваций, что в условиях глобализации, усиления международной конкуренции актуализирует значение разработки маркетинговых стратегий.

Проблемы информационного характера отражают отсутствие в инновационной инфраструктуре звеньев, ответственных за развитие коммуникаций между наукой, образованием и бизнесом, а также между профильными подразделениями и командами научных сотрудников в самих научных организациях и вузах [20] (Ugnich, 2017). В частности, Белай О.С., Мухаметзянова Д.Д., Савина М.В., Степанов А.М., Солодкова К.А. отмечают слабый характер развития в России института посредничества, а те компании, которые в целом можно рассматривать как посредников, оказывают услуги консалтинга и не несут ответственности за конечный результат коммерциализации инноваций [4, 19] (Belay, Mukhametzyanova, 2015; Savina, Stepanov, Solodkova, 2018).

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

Рисунок 4. Классификация проблем функционирования инновационной инфраструктуры в России

Источник: составлено авторами по [4, 19, 20] (Belay, Mukhametzyanova, 2015; Savina, Stepanov, Solodkova, 2018; Ugnich, 2017).

Заключение. Вышеперечисленные факты доказывают, что взаимодействие учреждений научно-образовательной сферы в рамках действующей системы государственного регулирования сфер науки и образования, включая горизонтальные, вертикальные (целевые) и сетевые инструменты, не ориентировано на расширение кооперации с представителями бизнеса. Несмотря на необходимость развития партнерских отношений, имеется большое количество преград на пути их эффективного взаимодействия.

Таким образом, авторами достоверно установлены двенадцать факторов, определяющих базовые условия концептуального подхода к формированию НОК. Результаты исследования представлены в таблице 3.

Таблица 3

Факторы, определяющие базовые условия концептуального подхода к формированию научно-образовательного комплекса России

|

Базовые условия формирования НОК

|

Субъект взаимодействия / Факторы

| |||||

|

I Непрерывный инноваци-онный цикл: запрос на инновации со стороны

представителей бизнеса

|

БИЗНЕС

| |||||

|

потребитель

|

структура рынка

|

финансы

|

прибыль

| |||

|

I Непрерывный инноваци-онный цикл:

превращение результатов деятельности учреждений научно-образо-вательной сферы

в ком-мерческую сделку

|

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЯ

| |||||

|

порядок функционирования бюджетных организаций

|

механизм финансирования фундаментальных и прикладных

исследований

|

практика заключения и выполнения контрактов с

бизнесом

| ||||

|

II Среда для коммерциали-зации

инноваций

|

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, БИЗНЕС И ГОСУДАРСТВО

| |||||

|

формальные институты (законы и постанов-ления)

|

неформальные институты (внутренние установки и

представления)

|

кадровые и финансовые ресурсы

|

инновационная инфраструктура

| |||

|

III Неразрывность генера-ции инноваций

и их даль-нейшее распространение и использование

|

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, БИЗНЕС И ГОСУДАРСТВО

| |||||

|

взаимодействие (стратегия действий и

взаимоотношений)

| ||||||

Выявленные факторы приобретают особо важный характер в условиях формирования эффективного организационно-экономического механизма интеграции в форме НОК, направленного на коммерциализацию инноваций, и в значительной степени совпадают с результатами из альтернативных источников, в первую очередь из научных работ отечественных ученых и аналитиков, что свидетельствует об их сопоставимости и корректности.

References:

Vzaimodeystvie nauki i biznesa v protsesse kommertsializatsii issledovaniy i razrabotok (na osnove empiricheskogo analiza) [Interaction of science and business in the process of commercialization of research and development (based on empirical analysis)] (2017). (in Russian).

Vzaimodeystvie nauki, obrazovaniya, biznesa i gosudarstva: problemy, tendentsii i perspektivy razvitiya [Interaction of science, education, business and the state: problems, trends and prospects of development] (2019). (in Russian).

Auzan A.A., Komissarov A.G., Bakhtigaraeva A.I. (2019). Sotsiokulturnye ogranicheniya kommertsializatsii innovatsiy v Rossii [Sociocultural restrictions on the commercialization of innovations in Russia]. “Economic Policy” Journal. (4). 76–95. (in Russian).

Balashova E. S. Gnezdilova O. I. (2016). Problemy pravovogo regulirovaniya innovatsionnoy deyatelnosti v Rossii [Problems of legal regulation of innovation activity in Russia]. Mezhdunarodnyy nauchnyy zhurnal «Innovatsionnaya nauka». (3). 62–67. (in Russian).

Balyhin M.G. (2015). Vazhneyshie problemy kommertsializatsii rezultatov intellektualnoy deyatelnosti v vysshikh uchebnyh zavedeniyakh Rossii i napravleniya ikh resheniya [Most important challenges of commercialization of intellectual activity results in Russian higher education institutions and ways of solving them]. Creative economy. (1(97)). 111–124. (in Russian).

Belay O.S., Mukhametzyanova D.D. (2015). Strategii kommertsializatsii innovatsiy i problemy vyvedeniya innovatsionnyh produktov na rynok [Innovations' commercialization strategies and issues of innovative products rollout]. Russian Journal of Entrepreneurship. (19). 3209–3216. (in Russian).

Betz U., Betz F., Kim R. (2019). Surveying the future of science, technology and business – A 35 year perspective Technological Forecasting and Social Change. (144). 137–147.

Bodrunov S. (2015). Integration of manufacturing, science and education as a basis for the re-industrialization of Russia World Economy. (10). 94–104.

Bogachev Yu.S. (2009). Mekhanizmy razvitiya innovatsionnoy ekonomiki v sovremennyh usloviyakh [Mechanisms of development of innovative economy in modern conditions]. Economics of Contemporary Russia. (2 (45)). 63–75. (in Russian).

Dutta S., Lanvin B., Wunsch-Vincent S. (2018). The Global Innovation Index 2018: Energizing the World with Innovation

Dutta S., Lanvin B., Wunsch-Vincent S. (2019). The Global Innovation Index 2019: Creating Healthy Lives – The Future of Medical Innovation

Dutta S., Lanvin B., Wunsch-Vincent S. (2020). The Global Innovation Index 2020: Who Will Finance Innovation?

Dutta S., Lanvin B., Wunsch-Vincent S. (2021). The Global Innovation Index 2021: Tracking Innovation through the COVID-19 Crisis

Evseeva S.A. (2015). Innovatsionnoe razvitie Rossii: problemy kommertsializatsii innovatsiy [Innovation development in russia: problems of commercializing innovations]. Vestnik Tyumenskogo gosudarstvennogo universiteta. Sotsialno-ekonomicheskie i pravovye issledovaniya. (4(4)). 210–218. (in Russian).

Gumport P. (2003). Beyond Dead Reckoning: Research Priorities for Redirecting American Higher Education International Higher Education. (1–3).

Haggins R. (2000). The success and failure of policy-implanted inter-firm network initiatives: motivations, processes and structure Entrepreneurship and Regional Development. (12). 111–135.

Malova E.O., Fadeeva O.P. (2014). Ot issledovaniy k kommertsializatsii: komu nuzhny innovatsii v Rossii? [From research to commercialization: who needs innovations in Russia?]. Vestnik NGU. Sotsialno-ekonomicheskie nauki. (1). 141–150. (in Russian).

MinMin V., Petruk G.V. (2017). Nauka, obrazovanie i biznes: zarubezhnyy i otechestvennyy opyt integratsionnogo vzaimodeystviya [Science, education and business: foreign and domestic experience of integration interaction]. ASR: Economics and Management. (2). 216–219. (in Russian).

Ovchinnikova N.E. (2018). Vzaimodeystvie universiteta s industriey 2.0 [University-industry interaction: evolution, necessity, barriers and prospects]. Universitetskoe upravlenie: praktika i analiz. (3). 61–72. (in Russian).

Panov A. (2016). Loren Grem: «Rossiya predlagaet velikie idei, no ne mozhet imi vospolzovatsya» [Lauren Graham: "Russia offers great ideas, but can't use them"]. Novaya gazeta. (80). (in Russian).

Rozhdestvenskiy I.V., Rozhdestvenskiy O.I., Tarshin A.Yu. (2015). Model effektivnoy sistemy tekhnologicheskogo transfera v vuzakh i nauchnyh organizatsiyakh RF [Model of effective system of technology transfer in universities and scientific organizations in Russia]. Innovations. (11(205)). 106–109. (in Russian).

Ryuegg-Shtyurm Y. (2000). Setevye organizatsionno-upravlencheskie formy – moda ili neobkhodimost? [Network organizational and managerial forms - fashion or necessity?]. Theoretical and Practical Aspects of Management. (6). 53–57. (in Russian).

Savina M.V., Stepanov A.M., Solodkova K.A. (2018). Voprosy teorii kommertsializatsii innovatsiy [Theory of innovation commercialization]. Management of economic systems: scientific electronic journal. (5 (111)). 8. (in Russian).

Scott P. (1998). The End of the European University European Review. (6). 441–457.

Shlyakova O.A. (2018). Ogranicheniya kommertsializatsii innovatsiy v Rossii [Constraints of commercialization of innovations in Russia]. Izvestiya Saratovskogo universiteta. Novaya seriya. Seriya: Ekonomika. Upravlenie. Pravo. (4). 377–385. (in Russian).

Ugnich E.A. (2017). Problemy generatsii i kommertsializatsii znaniy v usloviyakh razvitiya innovatsionnoy ekosistemy universiteta [Problems of knowledge generation and commercialization in the context of the development of the university's innovation ecosystem] Public administration of the Russian Federation: challenges and prospects. 317 – 323. (in Russian).

Страница обновлена: 31.05.2025 в 14:50:04

Russia

Russia