Stimulating the regional economic dynamics amidst the concept of inclusive-creative growth

Elshin L.A.1,2![]() , Gafarov M.R.1

, Gafarov M.R.1

1 Центр перспективных экономических исследований Академии Наук Республики Татарстан, Russia

2 Казанский (приволжский) федеральный университет

Download PDF | Downloads: 56 | Citations: 2

Journal paper

Creative Economy (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 15, Number 11 (November 2021)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=47370858

Cited: 2 by 07.12.2023

Abstract:

The transformations observed today in the socio-economic environment of the micro, meso and macro levels, caused largely by the change of technological structure and the development of the fourth industrial revolution in the world, predetermine new approaches and vision to the territorial management system. Previous approaches focused on a certain kind of isolation of regional economic systems, their weak integration into the global space, the priority of management and stimulation of economic development are beginning to be challenged both in the scientific and professional community. Tasks of a broader format are increasingly being postulated, including the orientation of states, individual territories, to the so-called inclusive growth, which provides for a comprehensive balancing of economic and social development.

In this regard, research focused on the search for new approaches and tools for economic development that correspond to the sixth technological order and a change in the development paradigm is becoming essential. At the same time, it is well known that new views require not only the development of the conceptual apparatus, but also a meaningful understanding that reveals the essence, role and significance of inclusive growth for the development of national and regional economic systems.

The purpose of this article is to reveal the issues raised in the regional context. The subject of the study is the relationship regarding the definition of models of sustainable socio-economic development amidst globalization and the increasing imbalance of social, economic and institutional systems. The object of the study is regional economic systems.

The authors adhere to a critical approach to traditional theories of economic dynamics, challenging their relevance for today. The article substantiates the necessity and expediency of choosing an inclusive growth model as the most promising and most consistent with the requirements and "standards" of new mechanisms of economic dynamics amidst globalization, digital transformation, change of principles of socio-economic development, where the main priority is the quality of life, and not economic growth itself.

Keywords: inclusive growth, creative economy, region, globalization, economic growth, quality of life, sustainable and balanced development

JEL-classification: Q01, R11, R12, R13

Введение

Одной из важнейших задач в системе государственного управления является конфигурирование производительных факторов таким образом, чтобы они обеспечивали экономический рост и в последующем способствовали социальному развитию общества. Данная позиция доминировала в теории и практике экономической науки на протяжении весьма долгого времени [1–3] (Glazev, 1993; Granberg, 2006; Zhikharevich, 2011).

К примеру, согласно традиционным направлениям экономической теории (неоклассической, неокейнсианской и др.), в основу концепции экономического развития закладывались постулаты, раскрывающие в большей степени роль и значение производительных факторов. Их состав, соотношение и формируют модели экономического роста. Построение данного рода моделей осуществляется на основе поиска и обоснования процессов и механизмов взаимодействия между собой различных производительных факторов (затраты, выпуск, инвестиции, сбережения).

В целом можно констатировать, что в рамках традиционной теории экономической мысли модели экономического роста опираются преимущественно на совокупность производительных факторов исключительно экономического порядка. Все внимание концентрируется, как правило, на поиске и определении факторов, которые обеспечивают устойчивую экономическую динамику. При этом изучение макроэкономических генераций осуществляется в парадигме исследования либо факторов, генерирующих совокупный спрос (неокейнсианский подход), либо факторов, обеспечивающих создание совокупного предложения в экономике (неокейнсианская школа). Между тем использование данных подходов в современной социоэкономической действительности является не совсем соответствующим текущим реалиям. Это связано в первую очередь с тем, что традиционные модели включают в свое исследовательское поле, как правило, экономическое поведение домашних хозяйств и фирм, при этом ограничиваясь лишь исследованием факторов экономического порядка, запускающих механизмы устойчивой динамики развития экономической системы. Однако в последние годы набирает популярность несколько иная, более широкая интерпретация, характеризующая качество и перспективы устойчивой динамики экономического роста и развития. Она получила название концепции инклюзивного экономического роста, предусматривающей максимальную вовлеченность в создание конечного национального продукта экономических агентов.

Другими словами, если традиционные подходы к исследованию экономической динамики опираются на построение производственной функции, где в качестве аргументов выступают количественные факторы производства, то в рамках концепции инклюзивного экономического роста упор делается на повышение эффективности их использования, в том числе и в рамках справедливого распределения между всеми участниками хозяйственных процессов.

Идея инклюзивного развития концентрируется относительно того, что процесс создания конечного продукта должен подразумевать вовлеченность в него не узкой группы хозяйствующих субъектов, а широкой базы всех слоев общественности. Только лишь в этом случае национальное богатство будет создаваться справедливым образом и распределяться таким же образом между всеми его участниками за счет обеспечения равных возможностей, генерирующихся в результате включения всего населения в систему создания и распределения валового внутреннего продукта (ВВП) [4–6] (Feshari, Valibeigi, 2017; Mau, 2014). На наш взгляд, наиболее точно по содержанию концепция инклюзивного роста отражена в работе Н.В. Пахомовой, К.К. Рихтера, Г.Б. Малышкова [7] (Pakhomova, Rikhter, Malyshkova, 2014). В ней авторы придерживаются структурного подхода к изучению теории инклюзивного роста. Это означает, что «всеобъемлющий» рост формируется лишь в том случае, если наблюдается структурное развитие экономики на фоне реализации антидискриминационной государственной политики, определяющей возможности самореализации для всех слоев населения. В этой связи авторы выделяют четыре основных направления, раскрывающих эффективность содержания ключевых принципов инклюзивного роста [7] (Pakhomova, Rikhter, Malyshkova, 2014):

1) рост входных производительных ресурсов (трудовых, естественных, финансовых и т.п., в том числе за счет повышения эффективности их использования);

2) наращивание эффективности функционирования секторов экономики за счет повышения уровня энергоэффективности, обновления основных фондов, обеспечивающих эффекты снижения выбросов и повышения общего уровня экологического благополучия, перехода к альтернативным источникам энергии;

3) инфраструктурное развитие (жилищно-коммунальное хозяйство, энергетика, газо-, водоснабжение, перевозки пассажиров общественным транспортом, дороги и т.д.);

4) формирование условий для активизации инновационных процессов в экономике, включающих в себя ориентиры не только на создание продуктовых инноваций, но и процессных, содержащих, в частности, использование зеленых технологий производства и оказания услуг.

Аналогичная концепция социально-экономического развития (предоставление возможностей для максимально широкого круга людей в создании валовой добавленной стоимости с последующим извлечением выгоды для всех его участников) постулируется и активно реализуется в последние годы и в российской государственной политике. В концентрированной форме сущность рассматриваемой концепции экономического роста можно свети к системе следующих принципов:

- создание большего числа рабочих мест в национальной экономике;

- ориентация государственной политики на повышение производительности и качественных характеристик рабочих мест;

- стремление к снижению (минимизации) дифференциации в доходах населения;

- справедливое распределение национального богатства между всеми;

- учет и приоритет экологического благополучия общества.

Смещение ориентиров с узкого понимания экономического роста к широкому – инклюзивному росту эволюционировало по мере осознания того, что экономический рост, по своей природе не являясь сбалансированным, порождает структурную безработицу, тем самым дифференцируя перекос в распределении национального богатства, усиливая разрыв производительности труда между различными секторами экономики, порождая проблемы социального развития общества с точки зрения вопросов о бедности, продолжительности жизни и т.п.

Как результат, периферийные территории, социально значимые сектора экономики общественной жизни начинают все больше и больше ощущать дефицит инклюзивного роста, то есть свою вовлеченность в процесс создания экономического роста. Это, в свою очередь, порождает эффект ограничения их доступа (вследствие снижения их доходов) к распределению богатства со всеми вытекающими последствиями, обозначенными выше. Концентрация производительных сил в крупных городах, агломерациях, являющаяся трендом последних лет, подтверждает данную позицию.

Актуализируя поставленную проблему, можно заметить, что текущий кризис в большинстве развитых и развивающихся стран в сфере обострения социальной напряженности демонстрирует недостаточный уровень эффективности реагирования со стороны исполнительной власти на определенные значимые вызовы. Инвестиции главным образом направляются в высоколиквидные сферы жизнедеятельности. В то же время, к примеру, социально значимые сектора явно имеют дискриминационные позиции в этом вопросе [8] (Feshari, Valibeigi, 2017). Особенно отчетливо эти тенденции проявились в условиях пандемии коронавируса в 2020 году. Системы здравоохранения многих стран (независимо от статуса развитых или развивающихся) продемонстрировали по большому счету их неспособность справиться с проблемой, в том числе и ввиду отсутствия необходимой инфраструктуры в этом секторе, недостаточного уровня производительности ресурсов, оттока медицинского персонала ввиду низкого уровня оплаты труда и т.п. Это, в свою очередь, предопределило негативные тренды в экономическом развитии, снижение качества жизни. То есть, по сути, ориентация на экономику на фоне несколько дискриминационных мер в сфере социальной, культурной, научно-образовательной и т.п. политики порождает неустойчивость в системе социально-экономического развития как на национальном, так и на региональном/территориальном уровнях.

Подобного рода «перекосы», несбалансированность социально-экономической системы характерны и для целого ряда других секторов. Это, в свою очередь, вылилось в наблюдаемые в последние годы разрывы в инклюзивном росте. К наиболее ярким примерам этих разрывов необходимо отнести:

- существенный межотраслевой и межрегиональный (межтерриториальный) разрыв производительности труда;

- значительная дифференциация доходов населения;

- заметный уровень бедности;

- ухудшение экологического благополучия в территориальном разрезе и т.п.

Решение данных проблем в парадигме ценностей инклюзивного роста позволит существенным образом нарастить не только динамику экономического роста за счет активизации механизмов спроса как результат роста производительности труда и повышения уровня жизни населения, но и в целом запустить новые точки экономического развития, что и отразится на росте общего благосостояния.

Иначе говоря, достижение баланса, или по крайней мере стремление к нему в виде сокращения неравенства, обеспечения равного доступа экономических агентов к возможностям, справедливая система распределения создаваемых благ и т.п., может сформировать устойчивые основы для наращивания динамики экономического роста. В этой связи важнейшей основой устойчивого развития экономики сегодня становится использование в системе государственного управления инклюзивной модели роста, которая сочетает в себе социальную и экономическую политику, при этом не завышая роль одной из них над другой [9, 10] (Hasmath, 2015). Это означает, что инвестиции в инфраструктурные объекты, наращивание основного капитала должны быть синхронизированы с точки зрения приоритетности с инвестициями в социальный капитал общества (социальную инфраструктуру, медицину, образование, трудоустройство, экологию и т.п.), что положительным образом отразится на росте производительности труда и качестве жизни населения. Другими словами, эффективная социальная политика есть двигатель экономического прогресса и наоборот.

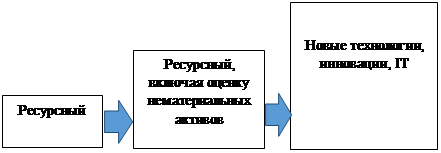

Заметный импульс, обеспечивший активизацию и развитие данного подхода к изучению теории экономической динамики, вызван во многом глобализацией воспроизводственных процессов, обусловленной, развитием цифровых технологий и диджитализацией экономических отношений, погружением экономических систем в глобальную информационную среду, трансформацией социоэкономических отношений, формирующих особый порядок и параметры конфигурирования моделей экономического роста. Если раньше важнейшими генераторами социально-экономического развития являлись производительные силы материального/аналогового порядка, то сейчас, в эпоху четвертой промышленной революции, все более лидирующие роли начинают занимать нематериальные производственные факторы (рис. 1) [11] (Safiullin, Elshin, Prygunova, 2014).

Рисунок 1. Эволюция подходов к оценке эффективности развития экономических систем

Источник: составлено авторами.

Важнейшим фактором, обеспечивающим интенсификацию экономической динамики в этих условиях, становится поиск механизмов, адаптированных под новую действительность и перспективы дальнейших преобразований, вызванных сменой технологического уклада. При этом необходимо отметить, что этот вопрос не относится к категории тривиальных. Солидаризируясь с позицией ряда ученых [10, 12, 13] (Barefoot, Curtis, Jolliff, Nicholson, Omohundro, 2018), одним из направлений, способных обеспечить его решение, является создание и активное продвижение модели инклюзивного роста. Опираясь на нее, а также учитывая специфику социально-экономических региональных систем со всем многообразием их внутренней и внешней среды, представляется целесообразным системное развитие экономических систем, подразумевающее в том числе ориентацию стратегии на креативные модели развития социальной и экономической среды. Под креативностью при этом предлагается понимать нестандартные, адаптивные новым реалиям механизмы роста, обеспечивающие комфортность проживания независимо от концентрации территориальных ресурсов, а также формирующие основу для ускоренного развития экономики.

На наш взгляд, данная креативность должна формироваться в рамках следующих пяти ключевых направлений:

- креативная экономика;

- креативный социальный класс;

- креативные коммуникации;

- инфраструктурная логика;

- цифровые сервисы.

Более детальное рассмотрение основных компонент предлагаемой концепции представлено ниже.

Концепция «креативной экономики» заключается в исследовании взаимосвязи экономики и креативности на фоне сдвига экономических приоритетов от «финансов» к «идеям», «способностям» и «обучаемости» как основополагающим принципам экономического успеха. Данный подход обусловлен тем, что в условиях четвертой промышленной революции важнейшими генераторами экономического роста являются нематериальные ресурсы в виде, к примеру, репутационного капитала; знаний, предопределяющих конвертацию производительных факторов в систему макроэкономических эффектов; новые идеи, соответствующие «духу» все более активно проницающего социально-экономическую среду шестого технологического уклада. Данный подход обуславливает необходимость развития креативного мышления и методов организации трудовых и материальных ресурсов с последующей их конвертацией в макроэкономический рост.

Под концепцией креативного социального класса понимается обеспечение условий, формирующих социальный слой, ориентированный на проектирование и создание инноваций. Общеизвестно, что инновации – это двигатель современной экономики. В этой связи крайне важно сформировать такие условия в социоэкономической среде, которые бы способствовали активизации процессов инновационных решений и разработок. В противном случае генерируемые инициативы будут гаснуть и не получать соответствующего отклика, что впоследствии может подтолкнуть миграционные процессы с целью самореализации индивидуума в более благоприятных условиях.

Концепция инфраструктурной логики предполагает выработку решений, направленных на формирование стратегии развития региона «от управления активами к управлению доступом к ним». В цифровую эпоху кардинально меняются требования к управлению и инфраструктуре. Логика, ориентированная на хозяйственное, рациональное управление активами, не способствует решению научных, технологических и другого рода актуальных задач. Требуется принципиальное переосмысление управленческих подходов с целью создания условий, способствующих расширению условий доступа экономических агентов к инфраструктурным активам территорий: помещениям, оборудованию, информационным сервисам, культурным ценностям, инвестициям, доступу к прочим благам качества жизни. Другими словами, управление инфраструктурой региона как объектом не должно замыкаться на построении процессов его управления в рамках существующих регламентов и нормативов. Управленческая парадигма должна отталкиваться от того, что инфраструктура – это возможности, которые необходимо предоставлять экономическим агентам для их самореализации и решения народнохозяйственных задач.

Концепция «Креативные коммуникации» опирается на необходимость развития кросс-культурных, кросс-этнических, кросс-конфессиональных коммуникаций в регионе. Среда, характеризующая комфортность проживания, определяется не только и не столько экономическими и технологическими решениями, сколько духовными ценностями. В этой связи, несомненно, наряду с предложенными выше концептуальными подходами важнейшим направлением становится развитие межкультурных коммуникаций. Последние, в свою очередь, определяют как устойчивость социальной среды, нивелируя различного рода возможные социальные конфликты, так и способствуют устойчивому экономическому развитию региона как результат сбалансированного соотношения социальных и макроэкономических эффектов. При этом важно обратить внимание на то, что вопросы кросс-этнических и кросс-конфессиональных коммуникаций являются наиболее острыми в условиях набирающих обороты гибридных, прокси-войн на постсоветском пространстве и требующими повышенного внимания региональных властей.

Наконец, концепция «Цифровые сервисы» ориентирована на выработку направлений и оптимальных решений, обеспечивающих процессы интеллектуализации и цифровизации региональных сервисов. Цифровая трансформация, как показывает практика последних лет, способна формировать не только целую серию положительных эффектов в виде, к примеру, роста производительности труда, но и выступать в целом в роли локомотива экономического роста. По сути, цифровая экономика – это инструментарий, ликвидирующий административные барьеры, повышающий прозрачность экономических отношений и активизирующий во многом процессы оптимизации хозяйственных процессов. Кроме того, что очень важно в контексте теории инклюзивного роста, диффузия цифровых технологий может стимулировать эконмическую динамику за счет создания дополнительных возможностей для занятости, расширения диапазона использования новых технологических решений, наращивания экономических связей, активизации процессов вовлеченности экономических агентов в систему распределения общественных благ и т.п. Также использование цифровых технологий в хозяйственной деятельности может способствовать выходу на новые рынки, в том числе и внешние.

Несмотря на высокий уровень сложности и многоаспектности процесса обеспечения устойчивости территориальной системы через призму цифровой трансформации, его реализация всецело укладывается в парадигму П.Г. Щедровицкого [14] (Shchedrovitskiy, 2000). В соответствии с ней важнейшим двигателем развития экономики является наличие и прогрессирование технологического предпринимательства, обеспечивающего оптимальное конфигурирование факторов производства, способствующего, в свою очередь, повышению прибыли и (или) снижению затрат при выполнении операционных процессов на основе повышения производительности труда (или в рамках повышения эффективности использования всех факторов производства).

Заключение

Реализация рассмотренных принципов, органично укладывающихся в парадигму инклюзивного роста, позволит сместить фокус с количественного роста экономики на качественный. Необходимо заметить, что переход на инклюзивный тип роста является весьма нетривиальной задачей и требует изменения и трансформации культуры и компетенций в сфере государственного управления в области социальной и инвестиционной политики, ориентированной в первую очередь на создание высокопроизводительных рабочих мест, создание и развитие социальных инфраструктурных объектов. При этом очень важно заметить, что в общественном сознании, в том числе и среди властной элиты, подобные постулаты и принципы развития, базирующиеся на теории инклюзивного роста, уже сформировались и начинают активно транслироваться в практическую плоскость.

По сути, направленность государственной политики на борьбу с неравенством, несбалансированным доступом к распределению благ и т.п. может сама по себе выступать в роли драйвера роста. Активизация инвестиций в социальную инфраструктуру (образование, экология, медицина, рынок труда и т.п.) позволит интенсифицировать процессы экономического роста, в том числе и за счет повышения производительности труда на основе инвестиций в человеческий капитал [15] (Safiullin, Elshin, Mingazova, 2010). Таким образом инклюзивный рост, опирающийся на эффективную социальную политику, выступает в роли фундаментальной движущей силы для экономического роста и наоборот. Тем самым можно утверждать, что качество и эффективность развития лежит в парадигме равенства экономической и социальной политики, которые должны быть сбалансированы между собой по уровню приоритезации, что генерирует впоследствии устойчивость социально-экономического развития и способствует повышению уровня качества жизни.

References:

Barefoot K., Curtis D., Jolliff W., Nicholson J.R., Omohundro R. Defining and measuring the digital economy. Bureau of Economic Analysis, United States Department of CommerceWorking paper. Retrieved October 01, 2021, from https://www.bea.gov/system/files/papers/WP2018-4.pdf

Felipe J. (2012). Inclusive Growth: Why Is It Important for Developing Asia? Cadmus. 1 (4). 36-58.

Feshari M., Valibeigi M. (2017). Determinants of inclusive growth in iranian regions (sure approach in panel data) Regional Science Inquiry. 9 (1). 161-175.

Feshari M., Valibeigi M. (2017). Determinants of inclusive growth in iranian regions (sure approach in panel data) Regional Science Inquiry. 9 (1). 167-175.

Glazev S.Yu. (1993). Teoriya dolgosrochnogo tekhniko-ekonomicheskogo razvitiya [Theory of long-term technical and economic development] M.: Vla-Dar. (in Russian).

Granberg A.G. (2006). Osnovy regionalnoy ekonomiki [Fundamentals of the regional economy] M.: Izd. dom GU-VShE. (in Russian).

Hasmath R. (2015). Inclusive growth, development and welfare policy: A critical assessment New York: Routledge Taylor & Francis Group.

Mau V. (2014). V ozhidanii novoy modeli rosta: sotsialno-ekonomicheskoe razvitie Rossii v 2013 godu [Waiting for a new model of growth: Russiaʼs social and economic development in 2013]. Voprosy Ekonomiki. (12). 4-32. (in Russian). doi: 10.32609/0042-8736-2014-2-4-32 .

Pakhomova N., Rikhter K., Malyshkova G.B. (2014). Inklyuzivnyy ustoychivyy rost: prioritety, indikatory, mezhdunarodnyy opyt, potentsial soglasovaniya s modelyu reindustrializatsii [Inclusive sustainable development: priorities, indices, international experience, potential of coordination with reindustrialization model (russia, st. petersburg)]. Problems of modern economics. (3(51)). 15-24. (in Russian).

Ranieri R., Ramos R.A. After All, What is Inclusive Growth?International Policy Centre for Inclusive Growth (IPC-IG). Originally published as IPC-IG’s One Pager No. 188. Retrieved June 10, 2014, from http://www.worldwewant2015.org/node/350379

Ranieri R., Ramos R.A. After All, What is Inclusive GrowthInternational Policy Centre for Inclusive Growth (IPC-IG). Originally published as IPC-IG’s One Pager No. 188. Retrieved June 10, 2014, from http://www.worldwewant2015.org/node/350379

Safiullin M.R., Elshin L.A., Mingazova Yu.G. (2010). Analiz dinamiki izmeneniya delovoy aktivnosti regiona kak instrument makroekonomicheskogo modelirovaniya (na primere Respubliki Tatarstan) [Analysis of the dynamics of changes in the business activity of the region as a tool of macroeconomic modeling (on the example of the Republic of Tatarstan)]. Economic Bulletin of the Republic of Tatarstan. (4). 9-13. (in Russian).

Safiullin M.R., Elshin L.A., Prygunova M.I. (2014). Volatilnost i konkurentosposobnost regionov v usloviyakh vneshnepoliticheskikh i konyunkturnyh izmeneniy (na primere regionov Privolzhskogo federalnogo okruga) [Volatility and competitiveness of regions in the context of foreign policy and conjunctural changes (on the example of the regions of the Volga Federal District)]. Bulletin of Plekhanov Russian University of Economics. (12(78)). 115-127. (in Russian).

Zhikharevich B.S. (2011). Institutsionalnoe izmerenie regionalnogo sotsialno-ekonomicheskoe prostranstva: podkhod k issledovaniyu [Institutional dimension of the regional socio-economic space: an approach to research]. Ekonomika Severo-Zapada: problemy i perspektivy. (2-3945)). 46-50. (in Russian).

Страница обновлена: 08.07.2025 в 16:46:02

Russia

Russia