ORISS: Optimal range of integral situational skills in the era of uncertainty and digital transformation

Glukhova E.V.1, Nabok O.A.2

1 ООО Аудиторская Группа «КОРСАКОВ И ПАРТНЕРЫ», Russia

2 Консалтинговое агентство Train Your Brain (ИП Набок Оксана Анатольевна), Russia

Download PDF | Downloads: 43 | Citations: 5

Journal paper

Creative Economy (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 15, Number 9 (September 2021)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=46642531

Cited: 5 by 07.08.2023

Abstract:

The article considers the situational approach of using combinations of various hard and soft skills. Given that the world has entered an era of uncertainty, and individual employees, teams and organizations will have to quickly adapt to the challenges of the external and internal environment, go through the stages of various changes and transformations. In this regard, various combinations of competencies and meta-competencies and their optimal ranges will have to be increased and selected, based on the situation in which the organization is located, what tasks are being solved now and will be solved in the future. Due to the digital transformation, the usual constructions of business models will change [10, p. 5-6], and new ones will appear. Thus, the requirements for skills and competencies will also change. But digital transformation affects not only the transformation of technologies, but also forces to rethink the ways of managing organizations [11], to increase intellectual and human capital.

Taking into account that organizations as a whole and individual teams and employees, due to limited time and material resources, will not be able to simultaneously master all the existing and constantly transforming certain skills, the authors propose to consider a situational approach in order to select the optimal sets and ranges of integral competencies required in the here and now.

At the same time, it is important to take into account the tasks and the context in which the organization in particular and the economy in general is located, considering future transformations and opportunities, including digital ones.

Keywords: innovation management, innovation culture, integrated cross-competencies, meta-competencies, hard skills, soft skills, digital skills

JEL-classification: O31, O32, O33

Введение

В последнее время в широком обиходе употребляются термины «цифровая экономика», «цифровая трансформация», но эти термины у многих организаций, команд и сотрудников трактуются по-разному [9, c. 11–14] (Prokhorov, Konik, 2018, р. 11–14) в связи с тем, что мы лишь в начале пути перехода в цифровую экономику. Переходя на новые стадии цифровой трансформации, термины и определения будут обретать более четкие формы и формулировки. Но уже сегодня очевидно, что цифровая трансформация – это не только цифровые технологии, но и переход к новым бизнес-моделям, новой цифровой культуре и в экономике, и в организациях. В связи с этим потребуются и новые компетенции не только для управления новыми бизнес-моделями, но старыми бизнес-моделями по-новому, используя новые, в том числе и цифровые компетенции. Понятно, что кто-то сможет быстро перестроиться, а кто-то будет делать это постепенно, а какие-то организационные бизнес-модели сразу возникают по-новому в новой цифровой среде. И возникает вопрос: а как оптимально подбирать, комбинировать и/или наращивать новые компетенции, учитывая, что ресурсы, и временные, и материальные, у организаций и у сотрудников ограничены? Кроме того, одни компетенции, кажущиеся, что будут существовать еще достаточно долго, уходят в прошлое вместе с профессиями, а другие даже относительно новые хард-скиллс дополняются новыми софт-скиллс и метанавыками. Об актуальности освоения новых ключевых компетенций цифровой экономики говорит и тот факт, что «в этих целях реализуется федеральный проект «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» [5].

Авторами предлагается следующий подход к выбору компетенций: выявлять, комбинировать и наращивать оптимальные диапазоны интегральных ситуационных навыков, поскольку в новом мире нас ожидают постоянные изменения и трансформации, придется подстраиваться под ситуацию, определять нужные и важные диапазоны ниш, рынков и компетенций под решения конкретных задач, так как ресурсы небезграничны ни у организаций, ни у отдельных команд или сотрудников.

Цель: объединить разнообразные подходы к пулам востребованных ключевых компетенций для цифровой экономики и, не отрицая различные взгляды на набор ключевых компетенций для цифровой трансформации компаний, предложить концептуальный подход для выбора оптимального диапазона интегральных компетенций под ситуацию и решение конкретных задач организациями, командами и отдельными сотрудниками, исходя из организационного контекста, среды обитания организации, команды или отдельного сотрудника.

Авторами выдвинута гипотеза, что ключевыми для каждой организации будут свои оптимальные диапазоны интегральных достаточно гибких, но устойчивых кросс-компетенций, «хорд»-скиллс: «жестких» + «мягких» = «хордовых» кросс-компетенций, по аналогии с хордами, определение которых известно из зоологии. Среди многообразия компетенций, как бы их сегодня ни называли различные авторы, но исходя из их сущностных характеристик, допускаются различные наборы кросс-компетенций, хОрд-скиллс, которые нужны и востребованы будут в зависимости от ситуации, в которой находится организация или команда, какие непосредственно задачи решаются, уровня ее цифровой зрелости, видения стратегических горизонтов и альтернатив.

Аналогичным инструментарием по выбору оптимальных диапазонов интегральных «хорд»-скиллс, кросс-компетенций будут и пулы для сотрудников – под ситуацию, которые при кажущейся понятности профессии, например, юрист или врач, будут иметь различный функционал в различных средах/организациях, в зависимости от конкретной ситуации, и соответственно, свой ключевой набор ORISS - оптимального диапазона интегральных компетенций под ситуацию. То есть организациям, командам и сотрудникам придется доставать из своего многообразного арсенала не только тот или иной набор имеющихся всех или по отдельности компетенций, но и определять ситуационно их диапазоны, объем востребованности под решение конкретных задач и ситуаций, интегрировать их и видоизменять в условно новые навыки под конкретную ситуацию и организационный контекст.

VUCA-мир, времена турбулентности, неопределенности, сверхскоростей постоянных изменений требует и от организаций, и от ее команд и сотрудников постоянных трансформаций и пересмотра имеющихся компетенций, адаптивности и гибкости, движения в сторону междисциплинарности, кросс-компетентностей. Одни навыки уходят в прошлое, исчезают, становятся невостребованными, но проявляются другие, например цифровые, digital skills [2] (Volkov, Baranov, Zubtsov, Sobolev, Yurchenkov, Starovoytov, Safronov, 2018), без которых в эпоху цифровой трансформации уже сложно обойтись, и их необходимо приобретать и наращивать.

Концепция постоянного «пожизненного» обучения life-long learning, постоянного приобретения и освоения тех или иных навыков «жестких» (hard skills) и «мягких» (soft skills) уже закрепляется на практике. Но возникает вопрос: как, когда, какие навыки комбинировать и использовать, не будут ли они «мешать», противоречить друг другу своим разнообразием? всегда ли нужен для использования весь набор освоенных компетенций? К месту и ко времени ли они? А хватит ли временных и материальных ресурсов для освоения большинства компетенций, которые различные институты, организации, сообщества промотируют?

Авторами предлагается такое видение: да, придется постоянно обучаться, комбинировать и наращивать различные кросс-компетенции, хранить в арсенале различные хард- и софт-скиллс, развивать метанавыки, чтобы отвечать вызовам времен неопределенности и постоянных трансформаций, но использовать при всем имеющемся в запасе многообразии для отдельных организаций, команд и сотрудников следующий подход – концепцию ORISS – Оптимальные диапазоны интегральных ситуационных навыков , т.е. доставать к месту, времени и ситуации именно те, которые нужны «здесь и сейчас», под конкретный проект, решение задачи, организационный контекст и «среду обитания» организации или экосистемы. О ситуационных подходах в управлении известно достаточно давно, авторы в концепции ORISS рассматривают ситуационный подход не только с точки зрения управленческих компетенций как «ситуационного руководства» [4] (Zigarmet alea, Zigarmi Patritsiya, Blanshar Kennet, 2018), но и как возможности применения оптимальных диапазонов интегральных навыков в зависимости от ситуации в общем смысле – контексте не только организаций и команд, но и отдельных сотрудников.

Учитывая, что в мире неопределенности в экономике или в отдельной организации трансформации и изменения становятся нормой, в связи с чем идет постоянный поиск топ-5–10–20 то одних, то других профессий и специалистов и связанных с этими профессиями компетенций под решение определенного круга задач: например, периодически на первое место выходят компетенции бухгалтеров и юристов (как было в 90-е, когда мы переходили а плановой экономике), а теперь, в связи с трендом на цифровизацию, нужны цифровые навыки, специалисты по цифровой трансформации. А бухгалтера и юриста теперь можно заменить вообще? Эти и ряд других профессий числятся в списке исчезающих [6]. Но мы не видим тотальной замены бухгалтеров или юристов кроме отдельных единичных известных случаев, например замены юристов в известном банке [3] (Bozhko, 2017). И очевидно, что не все так однозначно и далеко не всех сотрудников увольняют просто по принадлежности к той или иной профессии или специальности – профессионалов своего дела робот, искусственный интеллект все же в ближайшее время заменить не сможет на всех функциях, но, безусловно, будет замещать рутинные, типовые счетные операции – чем дальше в будущее, тем больше – одни профессии будут исчезать, другие – появляться [12].

Списки компетенций, их ранжирование по важности и нужности также являются постоянно изменяющимися: одни институты, сообщества или организации предлагают топ-100 профессий будущего, другие топ-10 «самых востребованных» компетенций, но единства и постоянства в таких наборах, списках и определениях ключевых компетенций пока нет. В общем и целом – понятны общие подходы – нужны комплексные, интегральные кросс--компетенции, гибкие навыки – «мягкие» и «жесткие», метакомпетенции, о чем говорят различные авторы, приводя различные «типологизации необходимых цифровому обществу «универсальных» навыков» [7] (Kozhukhova, Serpukhova, Veselova, Kozhukhova, 2021), как можно представить их с позиций сегодняшнего дня. Но никаких гарантий неизменности компетенций в ближайшем будущем нет. Авторами предлагается следующий подход к определению интегрированных компетенций как объединения жестких и мягких навыков, хард- и софт-скиллс, названных авторами «хОрд»-скиллс по аналогии с «хордой» из биосферы. «Хорда» – из зоологии – с одной стороны, может служить опорой тела, легко изгибается, но после расслабления мышц распрямляется. И новые компетенции, по мнению авторов, должны быть такими же «хордовыми» – относительно гибкими и жесткими одновременно.

Рисунок 1. «Хорд»-скиллс

Источник: составлено и разработано авторами.

На примере компетенций юриста можно увидеть, а какого юриста все же может заменить искусственный интеллект, а какого специалиста, с набором каких компетенций, наоборот, будут удерживать и дальше развивать. Безусловно, любой юрист должен обладать «жесткими» навыками, профессиональными компетенциями, о чем будет запись в его дипломе о профессиональном образовании. А вот дополнительными «гибкими» навыками каждый из специалистов будет обладать в большей или меньшей степени, например, у кого-то будут развиты лучше только письменные коммуникации, у кого-то еще и лидерские качества, например, или навыки интегрального мышления, умения находить комплексное решение проблем на стыке различных отраслей права. Цениться на рынке будет профессионал, обладающий не только профессиональным набором знаний, умений и навыков (для юриста, например, это знание различных отраслей права, участие в процессах, оформление сделок и т.д.), но и с дополнительными востребованными «мягкими» навыками, такими как критическое мышление, способность к активному обучению, психологической и стрессоустойчивостью, гибкостью и другими. А обладателей навыков только отраслевых, не кросс-компетентных, действующих по алгоритмам, скорее всего, и будут заменять достаточно быстро алгоритмы или искусственный интеллект, который справляется с алгоритмичными типовыми и поисковыми задачами сегодня достаточно быстро и просто.

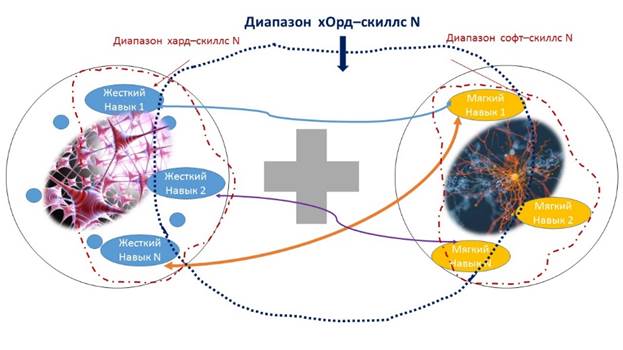

Сегодня существует разнообразие подходов к определению топ-набора ключевых компетенций, методик в определении метакомпетенций, являются ли они базисными (даны индивидуально от рождения) или надстройкой (которая приобретается в процессе развития, обучения и личностного опыта)? Авторами были изучены различные материалы по анонсируемым сегодня спискам, картам востребованных хард- и софт-навыков, метакомпетенций от различных авторов, профессиональных сообществ и организаций, и предлагается, не отрицая, а объединяя различные подходы, новый концептуальный подход к использованию на практике из всего диапазона компетенций – некоторого интегрального оптимума навыков, которые нужны и востребованы не вообще в мире, а под конкретную ситуацию в бизнесе, организации или команде. Oriss – Оптимальные диапазоны интегральных ситуативных навыков.

Рисунок 2. Оптимальные диапазоны интегральных ситуативных навыков

Источник: составлено и разработано авторами.

Авторы считают, что несмотря на различные названия тех или иных компетенций, их интерпретации в отдельных организациях, неизменным будет оставаться интегральный и ситуативный подход к набору компетенций как организаций, команд и сотрудников, особенно к вновь возникающим компетенциям, которые организациям придется описывать, создавать и развивать. Например, с развитием цифровых технологий будут и изменяться новые сегодня, но обычные завтра цифровые компетенции, digital competencies. Цифровые компетенции – это способность решать разнообразные задачи в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ): использовать и создавать контент при помощи цифровых технологий, включая поиск и обмен информацией, ответы на вопросы, взаимодействие с другими людьми и компьютерное программирование [2, с. 10–11] (Volkov, Baranov, Zubtsov, Sobolev, Yurchenkov, Starovoytov, Safronov, 2018, р. 10–11). При развитии других технологий на первое место будут выходить другие цифровые компетенции по аналогии, например, с навыками коммуникаций – навыки презентационных коммуникаций в специальных программных обеспечениях появились относительно недавно, но в широком смысле презентации своих идей и мнений берут начало в античном мире. Не так давно Европейская комиссия в своем определении цифровой компетентности (digital competency), подготовленном в рамках Плана действий по развитию цифрового образования (DEAP), подчеркивает важность осознанного и ответственного использования цифровых технологий в обучении, на работе и в общественной жизни [2, с. 12–15] (Volkov, Baranov, Zubtsov, Sobolev, Yurchenkov, Starovoytov, Safronov, 2018, р. 12–15). И уже говорится, что «цифровая компетентность должна включать способность к цифровому сотрудничеству, обеспечению безопасности и решению проблем». То есть мы увидим и описание навыков цифрового сотрудничества в ближайшее время, но пока определения не устоятся, каждая компания будет понимать это некоторым своим образом – в зависимости от уровня организационного развития, цифровой культуры организации и команды, уровня их цифровой зрелости. По мнению различных авторов и HR-специалистов, цифровая реальность заставляет создавать условия по адаптации и развитию компетенций с прицелом к будущим изменениям [8] (Kruglov, Kruglova, 2019).

И как результат, компаниям, которые готовятся перейти к цифровой трансформации бизнеса, созданию новых цифровых бизнес-моделей, вряд ли подойдет традиционный специалист с компетенциями индустриальной эпохи. Например, будет нужен юрист, обладающий и цифровыми навыками, так как он с трудом будет уживаться в нетрадиционной для него среде, например, в компаниях, производящих цифровые продукты для геймеров. Возникает вопрос, такой новый «цифровой» или киберюрист, то есть новая формация юристов, каким набором компетенций должна обладать? Возможно, отчасти нужны будут компетенции юриста, частично – геймера, возможно, и программиста. Все это предстоит еще решать и организациям, и специалистам, и не только по специалистам-юристам, но, например, по пилотам для беспилотников, врачам телемедицины, бухгалтерам, которые будет заниматься расчетом цифровых активов, и т.д. По мнению авторов, наборы и диапазоны компетенций могут варьироваться в зависимости не только от организационного контекста, цифровой зрелости компании [1, c. 7–12] (Abramov, Borzov, Semenkov, 2021, р. 7–12), но и для отдельных команд, если в условно традиционной организации появляются «песочницы», отдельные подразделения с другой культурой и задачами, для разработки инновационных решений или для создания тестовых или пилотных решений и/или цифровых продуктов. Если пилот небольшой, с точки зрения затрат, организации можно временно привлекать на отдельные задачи аутсорсеров, обладающих новыми цифровыми навыками, а можно обучать своих специалистов, которые будут кросс-компетентными, расширяющими свои диапазоны компетенций хард- и софт-скилл и применяющими их ситуативно в зависимости от вызовов среды или решаемых задач.

Заключение

Как писал немецкий публицист и писатель Карл Людвиг Берне, «нет ничего более постоянного, чем перемены» [https://ru.citaty.net/tsitaty/628745-karl-liudvig-biorne-net-nichego-bolee-postoiannogo-chem-peremeny/], и в такой парадигме придется жить и действовать, отвечать на новые вызовы и постоянно изменяться, чтобы оставаться на плаву и развиваться. Изменения затронут не только экономики, организации, но и отдельные команды, и отдельных сотрудников. Придется постоянно учиться, на протяжении всей жизни, чтобы нарастить знания, умения и навыки, но, учитывая ограниченность материальных и временных ресурсов, важно будет определять оптимальные диапазоны интегральных ситуационных навыков, именно их и наращивать, затем переопределяться и выстраивать новые диапазоны навыков сотрудника или команды, то есть откладывать в копилку одни, и наращивать, осваивать – другие. Мы вступили в постоянный процесс изменений, трансформаций и поиска не только бизнес-моделей, но и своих оптимальных диапазонов компетенций, востребованных здесь и сейчас, в конкретной организационной культурной среде, под решение определенных задач, но учитывая тренды, перспективы и будущие возможности, в связи с этим, по мнению авторов, нам придется все больше применять различные диапазоны компетенций и ситуационные навыки для решения задач отдельными сотрудниками, командами и организациями.

References:

Abramov V. I., Borzov A.V., Semenkov K.Yu. (2021). Kriterii otsenki tsifrovoy zrelosti rossiyskikh predpriyatiy malogo i srednego biznesa [Criteria for assessing the digital maturity of Russian small and medium-sized businesses] Socio-economic development of Russia: problems, trends, prospects. 7-12. (in Russian).

Abramov V.I., Akulova N.L.,Anisov E.V. (2020). Tsifrovaya transformatsiya ekonomiki [Digital transformation of the economy] (in Russian).

Bozhko M. (2017). Sberbank peredast rabotu 3 tys. sotrudnikov robotam-yuristam [Sberbank will transfer the work of 3 thousand employees to robot lawyers] (in Russian).

Kozhukhova N.V., Serpukhova E.P., Veselova Yu.V., Kozhukhova D.A. (2021). Kompetentsii «budushchego» v usloviyakh tsifrovoy ekonomiki [Competencies of the future in the digital economy]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. (7). 1875-1892. (in Russian). doi: 10.18334/epp.11.7.112993.

Kruglov D.V., Kruglova O.D. (2019). Osobennosti kadrovogo obespecheniya v usloviyakh tsifrovizatsii [Particularities of staffing in the context of digitalization]. Leadership and management. (4). 479-486. (in Russian). doi: 10.18334/lim.6.4.41299.

The Future of Jobs Report 2020. Published: 20 October 2020. Weforum: Reports. Retrieved August 29, 2021, from https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2020

Volkov D.L. (sorukovoditel), Baranov I.N., Zubtsov D.A., Sobolev E.V., Yurchenkov V.I., Starovoytov A.A., Safronov P.A. (2018). Obuchenie tsifrovym navykam: globalnye vyzovy i peredovye praktiki. Analiticheskiy otchet k III Mezhdunarodnoy konferentsii «Bolshe chem obuchenie: kak razvivat tsifrovye navyki», Korporativnyy universitet Sberbanka [Digital skills training: global challenges and best practices. Analytical report for the 3rd International Conference "More than learning: how to develop digital skills", Sberbank Corporate University] (in Russian).

Yakovleva E.A., Tolochko I.A. (2021). Instrumenty i metody tsifrovoy transformatsii [Tools and methods of digital transformation]. Russian Journal of Innovation Economics. (2). 415-430. (in Russian). doi: 10.18334/vinec.11.2.112016.

Zigarmi Drea, Zigarmi Patritsiya, Blanshar Kennet (2018). Odnominutnyy menedzhment i situatsionnoe rukovodstvo [One-minute management and situational management] (in Russian).

Страница обновлена: 01.08.2025 в 03:21:59

Russia

Russia