Prerequisites for creating a social rating system in Russia: assessment of the situation in the context of the coronavirus pandemic

Ruf Yu.N.1, Karimova D.V.1

1 Тюменский государственный университет, Russia

Download PDF | Downloads: 18 | Citations: 6

Journal paper

Journal of Economics, Entrepreneurship and Law (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 11, Number 4 (April 2021)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=45714406

Cited: 6 by 30.01.2024

Abstract:

One of the consequences of the ongoing coronavirus pandemic around the world has been the rapid introduction and widespread of digital platforms and services that accumulate a significant amount of information about each user. Among experts, researchers and citizens of our country, concerns are often expressed: will such rapid digitalization eventually lead to total control of society by the state and the introduction of a Social Credit System similar to the one that is already being implemented in China? Recent scientific publications have widely covered the history and essence of the Chinese social rating system (credit), but there are relatively few studies aimed at analyzing the possibilities and the prospects for implementing a similar system in the Russian Federation. In this article, the authors tried to determine how real the creation of such a system in Russia can become, and whether the coronavirus pandemic can contribute to this process.

Keywords: coronavirus pandemic, social rating system (credit), prerequisites of a social rating system (credit), digital control, digitalization

JEL-classification: G21 G24, E51, O33

Введение

Пандемия коронавируса и вынужденная изоляция граждан нашей страны обусловили стремительное внедрение и активное использование различных цифровых платформ и сервисов, способных фиксировать и накапливать различную информацию о каждом пользователе. Разумеется, это обусловило возникновение опасений в обществе относительно того, не приведет ли такая стремительная цифровизация к тотальному контролю граждан со стороны государства.

Изучению генезиса китайской системы социального рейтинга (кредита) посвящено значительное количество научных публикаций. Неоднозначность проводимого китайскими властями эксперимента предопределяет различные векторы его изучения. Одни авторы акцентируют внимание на политических, экономических, социальных и этических последствиях вводимой системы государственного контроля [1–3, 6, 7, 9–14, 16, 17, 19, 20] (Bespalko, 2019; Bespalko A.A., 2019; Butkevich S. A., 2019; Grafov, 2019; Grafov, 2020; Eliseeva, Gao, Bespalko, Kurbatov, 2019; Krylov, Bekirova, Krylov, 2018; Lavrinenko, Shelomikhin, 2019; Larina, Ovchinskiy; Poberezhnaya, Pritulchik, 2019; Razumov, 2019; Samuseva, 2019; Urintsov, Smirnov, 2019; Kobie; Mistreanu), другие – на организационных и технологических аспектах ее функционирования [2, 4, 5] ((Bespalko, 2019; Vishnevskaya, 2019; Galiullina, Bresler, Suleymanov, Rabogoshvili, Bayramgulova, 2018). Однако в научной литературе практически не встречается исследований [можно отметить только, например, 8, 15] (Danilin, Khilko, 2018; Ruf, Karimova, 2020), направленных на изучение возможностей внедрения аналогичной системы в России, при том, что отдельные элементы этой системы отчетливо проявляются уже в текущих условиях.

В этой связи оценка предпосылок и перспектив введения системы социального рейтинга (кредита) в России, способной стать серьезным инструментом управления обществом, представляется весьма актуальной. Авторами предпринята попытка рассмотреть существующие формы цифрового контроля и скоринга, применяемые российскими органами власти и бизнесом, которые могут стать основой для введения системы социального рейтинга (кредита) в России, а также спрогнозировать возможное влияние этой системы на власть, бизнес, общество и граждан.

«Программа создания системы социального кредита на 2014–2020 г.» была опубликована Государственным советом КНР в июле 2014 года [1]. Внедрение системы социального рейтинга (кредита) в Китае происходило поэтапно и с учетом специфики каждого региона. С 1 января 2021 года в Китае вступил в силу новый гражданский кодекс, узаконивший систему социального рейтинга на всей территории страны. Реализация системы контролируется специальной комиссией при Политбюро ЦК КПК и осуществляется в разрезе следующих направлений:

- судебная достоверность (контроль со стороны судебных и правоохранительных органов);

- коммерческая целостность (контроль над предпринимательской деятельностью);

- честность в государственных делах (контроль над государственной службой в стране);

- общественная целостность (общественный контроль) [7] (Grafov, 2020).

Технологически система социального кредита представляет собой информационную базу данных практически о каждом физическом и юридическом лице КНР. Программное обеспечение для системы разрабатывают несколько коммерческих компаний, лидером среди которых является Alipay [12] (Larina, Ovchinskiy, 0). Источниками данных для оценки индивидуального поведения физических и юридических лиц выступают государственные и муниципальные органы, частные компании (например, торговая площадка Alibaba), окружающий социум (родственники, соседи, коллеги, друзья, клиенты и т.п.).

На основе цифровой оценки действий гражданина или компании каждому (каждой) из них присваивается определенный рейтинг. В зависимости от количества присвоенных системой баллов деление физических лиц осуществляется в разрезе 18 категорий: от наивысшего уровня (ААА, от 1250 баллов) – уровня образцового гражданина до уровня «черного списка» (D, менее 599 баллов). Юридические лица классифицируются по 8 категориям (от уровня ААА до уровня D) [16] (Samuseva, 2019).

По своей сути система социального рейтинга (кредита) подразумевает прямую взаимосвязь:

- положительные действия объекта оценивания – поощрение (увеличение баллов и вознаграждение за ответственное поведение в соответствии с рейтингом);

- отрицательные действия объекта оценивания – наказание (уменьшение баллов, снижение рейтинга и соответствующие меры воздействия).

Как свидетельствуют различные источники, за время действия программы многие китайские граждане уже столкнулись с различными ограничениями из-за низкого индивидуального рейтинга (ограничения в получении определенных услуг, скидок и льгот, ограничения свободы передвижения и др.).

В публикациях последнего времени нередко высказывалось восхищение дисциплинированностью китайских граждан, которая помогла в короткие сроки остановить распространение коронавирусной инфекции на территории страны [18]. Не умаляя действительно присущую китайцам дисциплину, обусловленную и национальными традициями, и местным менталитетом, необходимо понимать, что немаловажную роль в этом сыграла система социального рейтинга, которая не только «поощряет все формы позитивного активизма, поддерживаемого властью» [7], будь то волонтерство, благотворительность или общественные работы, но и дисциплинирует граждан, не желающих оказаться в «черном списке» лиц с низкой степенью благонадежности.

Несмотря на то, что система социального рейтинга (кредита) вызывает неоднозначную реакцию мирового сообщества, Китай охотно делится своими наработками с другими странами. В 2019 г. система видеонаблюдения и отдельные блоки для создания системы внутренней безопасности были переданы в дар Никарагуа. Подписаны контракты о создании адаптированных к потребностям стран программно-аппаратных, видео- и поведенческих модулей системы рейтингования с Боливией, Эквадором, Танзанией, Мозамбиком и Эритреей. В 2020 г. китайскими специалистами была начата работа по подготовке специальных документов с обоснованием системы социального рейтинга для Казахстана, Киргизии и Монголии [12].

Цель исследования – определение предпосылок и перспектив введения системы социального рейтинга (кредита) в России.

Научная новизна: по результатам проведенного исследования определены предпосылки возможного введения системы социального рейтинга в России и, одновременно, факторы, сдерживающие применение этой системы в полной мере.

В качестве материалов для исследования по заявленной теме были использованы законодательные и нормативные правовые акты, научная литература, статистические данные, данные электронных порталов и сервисов.

Для достижения поставленной цели применялись анализ научной литературы, контент-анализ, классификация, структуризация.

Результаты исследования показали, что внедрение системы социального рейтинга в России технологически возможно благодаря интенсивной цифровизации всех сфер общественной жизни, особенно в условиях пандемии коронавируса. Однако не следует забывать о неготовности человека впустить государство в свою личную жизнь намного больше, чем это было до пандемии.

Цифровое взаимодействие власти и граждан в России

В России вопрос о внедрении какого-либо аналога системы социального рейтинга на государственном уровне не обсуждался. Актуальным на данном этапе является вопрос создания экосистемы цифровой экономики страны, в которой данные в цифровой форме будут являться ключевым фактором производства во всех сферах социально-экономической деятельности и в которой будет обеспечиваться эффективное взаимодействие бизнеса, научно-образовательного сообщества, государства и граждан. На это, в частности, направлена национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации», включающая шесть федеральных проектов и, по сути, предусматривающая цифровизацию практически всех сфер общественной жизни. Разумеется, реализация указанной программы будет способствовать значительному увеличению уже имеющегося объема данных о физических и юридических лицах нашей страны и сделает их объектом пристального внимания со стороны различных органов власти.

Летом 2020 г. был утвержден Федеральный закон №168-ФЗ от 08.06.2020 г. «О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации». Согласно ст. 2 данного закона, на информационном ресурсе должны храниться такие сведения о россиянах, как ФИО, дата и место рождения и смерти, гражданство, пол и его изменения, СНИЛС, ИНН, семейное положение, сведения о выданных паспортах, образовании, для индивидуального предпринимателя – о его регистрации, воинской обязанности гражданина и др. (вплоть до информации о родственных связях), а также данные иностранцев и лиц без гражданства, выполняющих работы на территории Российской Федерации. Оператором нового информационного ресурса выступает Федеральная налоговая служба России. Уже имеющаяся информация о гражданах в МВД, Министерстве обороны, Министерстве образования и науки, Федеральной службе по труду и занятости, государственных внебюджетных фондах и других ведомствах должна быть передана ими в новый информационный реестр. Закон вступил в силу со дня опубликования и предусматривает переходный период до 31 декабря 2025 года.

По мнению депутата Госдумы РФ, главы комитета по СМИ, Александра Хинштейна, создание единой базы данных будет являться основой для стратегического, экономического и социального планирования в стране [2]. Однако формирование такого масштабного регистра даже на государственном уровне не исключает утечки этой информации и использования ее другими заинтересованными сторонами.

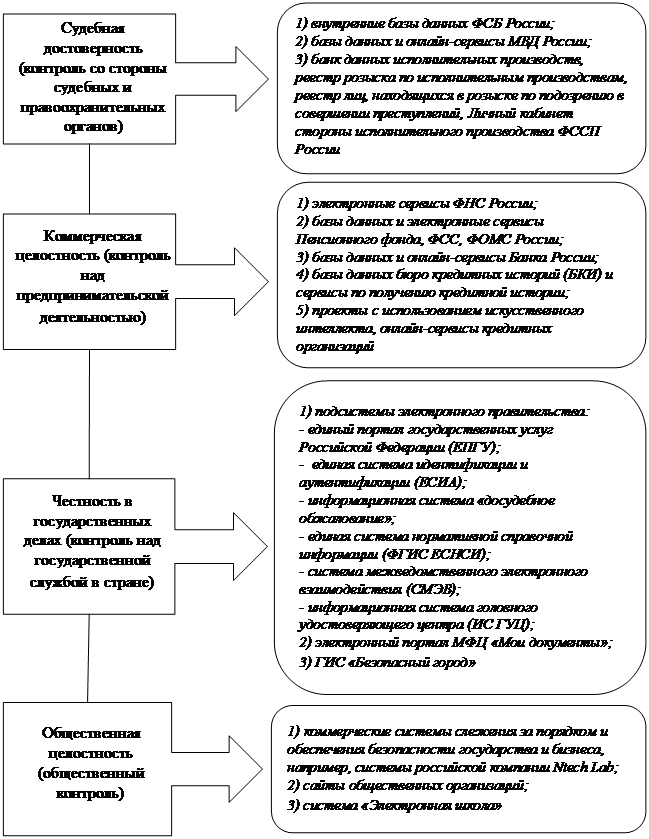

Определив в качестве основы направления реализации китайской системы социального рейтинга (кредита), рассмотрим, в каких сферах в нашей стране уже осуществляется цифровое взаимодействие граждан, юридических лиц и государства, используемое в том числе для сбора и накопления информации о пользователях, а также для контроля и оценивания их действий (рис.).

Рисунок. Ресурсы и сервисы цифрового взаимодействия граждан, юридических лиц и государства, используемые в том числе для сбора информации, контроля и оценивания пользователей

Источник: составлено авторами

В области контроля со стороны правоохранительных и судебных органов отдельно следует выделить разрабатываемое МВД России мобильное приложение «Мигрант», которое будет обязан устанавливать на свой смартфон каждый приезжающий в Россию на работу или постоянное место жительства иностранец. По замыслу разработчиков, приложение должно содержать биометрические данные, сведения о здоровье и криминальном прошлом приезжего (при наличии), а также его рейтинг, который будет определяться по китайскому образцу [3].

Согласно пп.24 и 25 «Плана мероприятий по реализации в 2019–2021 годах Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019–2025 годы», утвержденного распоряжением Правительства РФ № 265-р от 22.02.2019 (с изм. от 30.05.2020 г.), ко второму кварталу 2021 года МВД, Минкомсвязи, а также Минэкономразвития должны разработать и запустить «государственную информационную инфраструктуру, необходимую для обеспечения функционирования создаваемых миграционных правил, электронных сервисов и механизмов контроля (единая информационная платформа, сопряжение, интеграция и модернизация имеющихся информационных ресурсов, развитие федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», национальной системы управления данными, системы «Мир», цифрового профиля иностранного гражданина, мобильных решений и др.), а также «системный проект инфраструктуры оформления, выдачи и применения идентификационного документа иностранного гражданина».

Пандемия коронавируса как фактор усиления цифрового контроля и возможного введения системы социального рейтинга (кредита)

Несмотря на удобство использования электронных сервисов до пандемии, люди оказались не готовы к использованию их же в чрезвычайной ситуации. Этому способствовали и слабые мощности Интернета, и отсутствие у многих технических средств. По всей России в СМИ прокатилась волна сообщений о том, что в семьях не хватает компьютеров для организации учебных мест детям и рабочих мест родителям.

Продолжительный карантин, запреты на передвижение по улице, отсутствие работы, обучение детей на дому привели к обострению психологического состояния граждан [4].

На этом фоне не все понимали опасность вируса, и люди начинали свободно передвигаться вне дома. Власти, понимая всю сложность ситуации, ввели контрольные меры: ограничение дистанции и причин выхода из дома; позже введение пропускной системы (цифровые пропуска были введены в некоторых регионах страны, в Москве нарушителей выявляли с помощью QR-кодов); введение штрафов за нарушение режима самоизоляции. Всего было получено заявок на внедрение федерального решения выдачи цифровых пропусков от 21 субъекта Российской Федерации. В первой очереди были подключены семь регионов Центрального федерального округа – Костромская, Тульская, Тамбовская, Ярославская, Владимирская, Белгородская и Орловская области. Затем еще в 14 регионах Поволжья, Сибири, Дальнего Востока, Северного Кавказа.

Контроль за гражданами осуществлялся с помощью уличных камер и камер в подъездах, данных сотовых операторов, а также информации об оплате посредством банковских карт. В Москве на базе технологий NtechLab использована система распознавания лиц, развернутая на 175 тыс. городских камерах. Известно об использовании этой системы и в Нижнем Новгороде и еще в девяти городах, названия которых в NtechLab назвать отказались [5].

На этом этапе у населения логичным становится вопрос о нарастании контроля со стороны государства. Если в период карантина еще было понятно, цель контроля – нераспространение инфекции. Сейчас ситуация боле менее стабилизируется, а информации о себе человек должен заявить намного больше. Причем большая часть ее формируется именно в цифровом формате. И примером тому явилось предоставление информации в связи с получением выплат на детей от 3 до 16 лет. Получить данные выплаты было возможно только при наличии подтвержденной учетной записи на «Официальном интернет-портале государственных услуг», в свою очередь, подтвердить которую можно было через услуги Сбербанк-онлайн. Своего рода замкнутый круг, но тут же и проявляется лояльность граждан и соблюдены интересы государства. Получая стимулирующие выплаты, гражданин самостоятельно формирует часть большой базы данных, о которой задумалась Госдума РФ.

В продолжение темы самостоятельного предоставления информации о себе можно привести пример предоставления Справки о наличии (отсутствии) судимости и/или факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования. Работодатели вправе сегодня требовать такую справку от работника. Это касается сферы образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, сферы детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних. При получении ее через «Официальный интернет-портал государственных услуг» необходимо предоставить сканированные страницы паспорта, указывающие на семейное положение, а также о регистрации по месту жительства, причем все страницы о постановке на регистрацию и снятии с нее. Такая формальность представляет собой элемент контроля, по-своему дисциплинирующий гражданина, несмотря на то, что вся эта информация есть в паспортных столах и ЗАГСах.

Отдаленно все движения государства в направлении формирования единой базы данных напоминают путь к созданию системы социального рейтинга (кредита) в России аналогичной китайской.

31 июля 2020 года в СМИ появилась информация о том, что от крупнейших российских банков поступило предложение о разрешении банкам списывать с так называемых «спящих» счетов клиентов денежные средства, если отсутствует связь с клиентом и сведения о нем невозможно обновить в течение года. Банки назвали свое нововведение удобством и для клиента, и для банка, а уж тем более, по их мнению, это должно привести к уменьшению фактов мошенничества. Как вариант можно предположить, сначала это будут «спящие» счета, потом и обычные работающие.

Более года назад 16 июля 2019 года в интервью газете «Известия» глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил банкам давать сотрудникам Следственного комитета доступ к банковской тайне еще на стадии доследственных проверок, не имея на то решения суда [6]. По мнению главы Следственного комитета, следует изменить Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» с целью повышения эффективности борьбы с коррупцией. Такой же позиции придерживается и Федеральная антимонопольная служба России.

Активная работа государства по сбору данных о физических и юридических лицах постоянно сопровождается комментариями представителей власти, что это во благо населения. Можно принять такое объяснение, глядя на работу Центра прикладного анализа больших данных Томского государственного университета под руководством Михаила Мягкова, профессора университета штата Орегон.

Томским государственным университетом и Всероссийским центром изучения общественного мнения подписано соглашение о научно-техническом сотрудничестве. В основу положена разработка совместного проекта по мониторингу настроений россиян в социальных сетях. Цель проекта – выявление мнений граждан о социальной, экономической, политической и других сферах [7].

По мнению Михаила Мягкова, создание совместной лаборатории Томского государственного университета и Всероссийского центра изучения общественного мнения должно привести к объединению подходов и методик классической и «цифровой» социологии в области работы с вызовами общества. Данное направление еще совсем недавно не было доступно для исследователей и аналитиков. Совместная работа Томского государственного университета и Всероссийского центра изучения общественного мнения предполагает использование данных «цифрового следа» (цифровой след – это высказывания в социальных сетях и блогах) около 90 миллионов пользователей социальных сетей, которые интегрированы с данными опросов Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

25 мая 2020 на базе Томского государственного университета прошло заседание Университетского консорциума исследователей больших данных. Инициатором также выступил Центр прикладного анализа больших данных Томского государственного университета. Причиной встречи послужил совместный проект российских вузов, подразумевающий изучение настроений российских граждан на переход в онлайн в условиях пандемии COVID-19. В рамках проекта планируется анализ «цифровых следов», а далее на основе анализа больших данных оценка успешности перехода среднего и высшего образования на дистанционную форму обучения, определение вопросов, волнующих всех участников этого процесса (педагогов, родителей, школьников, студентов). В итоге ученые должны сформулировать рекомендации по корректировке образовательной политики государства [8].

В ходе онлайн-встречи 02 июля 2020 года со слушателями Международного научно-методического центра по математике, информатике и цифровым технологиям Томского государственного университета на вопрос, а не является ли формирование базы больших данных и их анализ подготовкой к внедрению системы социального рейтинга (кредита), ответ Михаила Мягкова был однозначным, что их Центр не принимает участия в создании системы социального рейтинга (кредита) аналогичной китайской, а также он и его коллеги не сторонники присвоения всякого рода рейтингов человеку, поскольку каждый по-своему индивидуален и уникален. Цель их проектов – использование данных в социальных сетях лишь для изучения мнения человека [9].

В преддверии нового учебного 2020–2021 года школьники России и их родители увидели новые правила поведения в школах с 1 сентября 2020 года.

При более внимательном рассмотрении этих правил возникли вопросы и выявлены противоречия. Бесспорно, дисциплинировав с детства, дальше проще управлять человеком.

Одно из правил – общаться с ребятами из других классов запрещено. Ребенку предлагают ограничить круг общения, с детства он к этому привыкает. Следующее правило – по возможности сократить количество детей в классе. При отсутствии дополнительных площадей в школах, руководству школы и учителям по логике должны быть сообщены действенные способы по сокращению количества детей в классах. Одним из таких способов было предложение родителям, переживающим за здоровье ребенка, перевести его на домашнее дистанционное обучение. В соответствии с одним из правил дезинфекция кабинета должна проводиться после каждого урока. Противоречит первому правилу. Дезинфекцию после каждого урока будут проводить в присутствии детей, ведь все находятся в одном кабинете, не пересекаются с другими классами. Ответственные на разных уровнях за соблюдение этих правил учителями и учащимися, безусловно, будут получать поощрения.

Простому же человеку от этого никаких преимуществ, кроме того, что не заболел. Ведь никто не вспомнит при поступлении в вуз ребят из того или иного класса, что они не выходили из кабинета или обрабатывали руки антисептиками. Бонусов за это не предусмотрено. Большая часть граждан и так живет по правилам и законам.

Однобокая система контрольных мер получается. Уже не раз говорилось, что менталитет российских граждан можно охарактеризовать фразой «а что нам с этого будет?». Человек готов к решительным действиям только за вознаграждение или из страха наказания.

Президентский указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» определил пятой целью цифровую трансформацию, первоочередным показателем которой должна стать «цифровая зрелость» именно тех отраслей экономики и социальной сферы, о которых выше шла речь. Остальные три показателя характеризуют обеспечение доступа населения к информационно-телекоммуникационной сети Интернет и максимуму электронных услуг.

Именно всеобщей цифровизации в свое время и не хватило Китаю. Еще задолго до внедрения системы социального рейтинга данные о населении Китая собирались на бумаге. Но владение такой информацией само по себе не дает нужного результата контроля. Поэтому перевод информации о гражданах Китая в электронный формат позволяет власти контролировать население и манипулировать им, достигая поставленной цели – «построение гармоничного социалистического общества». По сути своей только наличие этой цели и лежало в основе построения системы социального рейтинга. При том что цифровизация-то всех сфер жизни в Китае пока больше носит локальный характер, так как граждане Китая имеют ограничения в использовании сети Интернет.

Можно заметить, что правительство России как раз пошло от обратного. Цифровая трансформация, определенная указом, должна привести почти к стопроцентной охваченности территорий страны сетью Интернет и посредством нее доступом населения к электронным услугам. А дальше дело за малым. Базы данных уже создаются. Остается грамотно научиться их использовать для контроля и управления.

Представленная оценка поведения граждан и государства в период пандемии коронавируса уже, на наш взгляд, позволяет сформулировать следующие предпосылки для создания системы социального рейтинга (кредита) в Российской Федерации:

- определение перечня мер, дисциплинирующих население (масочный режим, обработка рук антисептическими средствами, соблюдение дистанции между гражданами, ограничение по количеству человек на массовом мероприятии, реестр работающих и неработающих предприятий и организаций);

- создание единого цифрового пространства;

- большое количество государственных электронных порталов или взаимосвязанных с ними негосударственных;

- создание единого Федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении России;

-поощрительные выплаты населению для выработки лояльности граждан к государству;

- незамедлительное закрепление на законодательном уровне всех мер контроля;

- расширение полномочий правоохранительных органов в отношении населения.

Однако следует уточнить, что это только предпосылки создания системы социального рейтинга (кредита) и, как видно, система эта носит пока дисперсный характер. Все это далеко не похоже на систему. Не выработан четкий комплекс мер по поощрению или наказанию граждан. Точнее нет системы поощрения, а вот система наказания как раз существует (штрафы за нарушение карантина, за несообщение о заграничных поездках и т.д.). И смотрится это как будто вот-вот все научатся жить правильно (а как это правильно, пока никому не известно), а может и системы поощрения не понадобится.

Заключение

Пандемия сама по себе все-таки на фоне страха и привычки оказывает влияние на население, а государство, используя пандемию как инструмент повышения дисциплины населения, внедряет в жизнь задуманные проекты. Тем не менее если какие-то из экспериментов окажутся успешными, вполне вероятно, что цифровой контроль будет распространен на всей территории страны.

Сложившаяся вокруг пандемии коронавируса ситуация в стране и та череда контрольных мер со стороны государства позволили, конечно, определить перечисленные выше предпосылки для создания системы социального рейтинга (кредита) в Российской Федерации. В то же самое время следует учесть особенности нашей страны. И при малейшем желании внедрить хоть какой-то минимум элементов системы социального рейтинга необходимо признать наличие факторов, определяющих, на наш взгляд, затруднения скорого внедрения этой системы. К таким факторам можно отнести:

- преобладание частного над коллективным. Начиная со времен «перестройки» нас пытаются приучить отвечать только за себя, нам предлагают конкуренцию, используя всякого рода рейтинги, балльную систему в вузах; нам разрешают свободу слова; элементарно и банально, одежда людей стала ярче и разноцветней. В условиях пандемии человеку предложили отказаться от частного, подумать о близких и неблизких людях;

- большая доля пожилого населения. Пенсионеры в России составляют значительный удельный вес в общей численности населения. Необходимости хоть какого-то рейтинга для них в принципе не возникает. Люди в возрасте независимо от их прошлого статуса хотят просто жить и заниматься своими делами, приусадебным участком, внуками. Им не нужно соревноваться с кем-то. Большая часть пенсионеров – это тоже своего рода средний класс. И соответственно запросы у них средние. Проезд в общественном транспорте бесплатный, в зависимости от льготной категории прибавки к пенсиям и компенсации по квартплате, программы обучения, профпереподготовки и трудоустройства «Третий возраст». Это все государственная поддержка;

- разрыв между богатыми и бедными. В России преобладает население среднего класса, которому, по большому счету, не принципиально, будет у него автомобиль бизнес-класса или эконом-, потому что именно этот автомобиль среднестатистическая семья купит в кредит. Люди с высоким достатком вряд ли задумываются о рейтинге. При достижении определенного уровня дохода рейтинг возникает только один – стремление в Список Forbes; - большая территория страны с разными климатическими условиями и уровнем жизни. Россия – специфическая страна, состоящая из регионов с разными климатическими условиями. Так, проживание в районах с более суровым климатом подразумевает определенные доплаты гражданам со стороны государства. В случае участия в Программе переселения на Дальний Восток граждане могли получить до двух миллионов рублей подъемных. А стартовавшие в начале 2020 года программы «Земский доктор» и «Земский учитель» предполагают выплаты в размере до одного миллиона. Это система поощрения, но она не подразумевает выплаты за достижение определенного рейтинга, а, скорее, наоборот, многие граждане от невозможности заработать на «большой земле» переезжают в регионы с менее благоприятным климатом и отдаленные от центра регионы;

- миграционные процессы, перенаселение городов. Государство пытается решить проблему перенаселения больших городов, предлагая населению переезд в сельскую местность, сопровождая это специальными выплатами. Налицо тот факт, что молодежь предпочитает на сегодня столичные вузы, а то и дальше, учебные заведения европейских стран. При том что государственной политики в части заинтересованности оставить абитуриентов в вузах страны не наблюдается;

- престиж высшего образования падает. Тенденция показывает, что школьники приходят к выводу: нужно получать профессию, близкую к населению страны (мастер ногтевого сервиса, парикмахер, кондитер на дому, изготовление товаров ручной работы (самозанятость), блогер). Здесь говорить можно только о рейтинге между мастерами своего дела. И этот рейтинг определяют именно потребители услуг, то есть то самое население, к которому хотел быть ближе мастер.

Таким образом, говорить о скором внедрении комплексной системы рейтингования в России пока преждевременно. Помимо необходимости изыскания значительных финансовых ресурсов на разработку и технологическое внедрение подобного аналога, как и решения организационных вопросов (разработка критериев оценки поступков, системы поощрения и наказания) существуют и самые главные вопросы – ограничение прав и свобод человека и доверие граждан к институтам власти. Построить систему социального рейтинга в России будет гораздо сложнее, чем в Китае, где в силу традиций коллективное преобладает над индивидуальным.

[1]社会信用体系建设规划纲要. [Электронный ресурс] URL:http://www.gov.cn/zhengce/content/2014-06/27/content_8913.htm (дата обращения: 27.08.2020).

[2] Балашова А., Антонова Е., Скобелев В., Агеева О., Скрынникова А. Госдума одобрила создание единого ресурса с данными россиян. Зачем государство решило собрать сведения о населении в одном месте // РБК.21.05.2020. [Электронный ресурс]. URL: https://www.rbc.ru/society/21/05/2020/5ec6c2619a7947e13410b79f (дата обращения: 20.08.2020).

[3] Дударова Ф., Половинко В. Неславянский интерфейс. В Россию приходит китайская система «социального рейтинга». Первые испытания – на приезжих СНГ // Новая газета, № 64 от 22.06.2020. URL: https://novayagazeta.ru/articles/2020/06/19/85924-plyus-tsifrovizatsiya-migrantov (дата обращения: 20.12.2020).

[4] Голованов Р., Как не нарваться на штраф, выйдя в карантин на улицу: Отвечаем на главные вопросы о самоизоляции вместе с юристом. [Электронный ресурс]. URL: https://www.tumen.kp.ru/daily/27113.7/4190905/ (дата обращения: 18.11.2020).

[5] Тишина Ю., Степанова Ю., Аминов Х., Камеры нарушенного соблюдения. Контролировать перемещения москвичей будет система распознавания лиц». [Электронный ресурс]. URL: https://www.kommersant.ru/doc/4308979 (дата обращения: 18.11.2020).

[6] Надо вернуть конфискацию имущества как дополнительный вид наказания // Известия. 16.07.2019. [Электронный ресурс]. URL: https://iz.ru/899404/izvestiia/nado-vernut-konfiskatciiu-imushchestva-kak-dopolnitelnyi-vid-nakazaniia (дата обращения: 27.08.2020).

[7] ТГУ и ВЦИОМ разрабатывают сервис для мониторинга качества жизни Россиян. [Электронный ресурс]. URL: http://www.tsu.ru/news/tgu-i-vtsiom-razrabatyvayut-servis-dlya-monitoring/?nv=on (дата обращения: 01.09.2020).

[8] Ученые выясняют, как коронавирус повлиял на российское образование. URL: http://www.tsu.ru/news/uchyenye-vyyavlyayut-kak-koronavirus-povliyal-na-r/ (дата обращения: 20.09.2020).

[9] Более 1000 участников начали обучение в МНМЦ ТГУ. URL: http://cpdit.tsu.ru/info/news/477/ (дата обращения: 20.09.2020).

References:

Bespalko A.A. (2019). K voprosu o kritike sistemy sotsialnogo kredita [On the issue of criticism of the social credit system]. System and Management. (2). 72-80. (in Russian).

Bespalko A.A. (2019). Vozmozhnosti ispolzovaniya sistemy, analogichnoy sisteme sotsialnogo kredita SCS, v sfere gosudarstvennogo upravleniya chelovecheskim kapitalom (potentsialom) [The possibilities of using a system similar to the social credit system (SCS) in the field of public management of human capital (potential)]. System and Management. (2). 81-89. (in Russian).

Butkevich S. A. (2019). Sistema sotsialnogo kredita v Kitayskoy Narodnoy Respublike v zerkale kriminologii [The system of social credit in the People’s Republic of China in the mirror of criminology]. Vestnik Uralskogo yuridicheskogo instituta MVD Rossii. (1). 111-116. (in Russian).

Danilin P.N., Khilko I.Yu. (2018). Istoriya razvitiya i perspektivy vnedreniya sistemy sotsialnogo kredita (reytinga) v Kitayskoy narodnoy respublike i Rossiyskoy Federatsii [The history of development and prospects for the introduction of the social credit system (rating) in the People’s Republic of China and the Russian Federation]. Evraziyskiy yuridicheskiy zhurnal. (8 (123)). 48-50. (in Russian).

Eliseeva A.D., Gao L., Bespalko A.A., Kurbatov D.S. (2019). Sistema sotsialnogo kredita kak instrument informatsionnoy podderzhki dlya sovremennoy meritokratii [Social credit system as a tool of information support for modern meritocracy]. System and Management. (4). 195-205. (in Russian).

Galiullina S.D., Bresler M. G., Suleymanov A. R., Rabogoshvili A.A., Bayramgulova N.N. (2018). Sistema sotsialnogo kreditovaniya v Kitae kak element tsifrovogo budushchego [China’s social credit system as an element of the digital future]. Vestnik UGNTU. Nauka, obrazovanie, ekonomika. (4 (26)). 114-121. (in Russian).

Grafov D. B. (2019). Povyshenie ustoychivosti politicheskoy sistemy KNR i sistema sotsialnogo reytinga ["Social credit system" and other approaches to strengthen stability of China’s political system]. Vestnik Instituta vostokovedeniya RAN. (3 (9)). 235-248. (in Russian).

Grafov D.B. (2020). Sistema sotsialnogo reytinga v KNR kak informatsionno-kommunikatsionnaya tekhnologiya pooshchreniya i nakazaniya [The system of social ranking in the PRC as the information and communication technology of reward and punishment]. Power. (2). 250-259. (in Russian).

Kobie N. The complicated truth about China\'s social credit system, 7 June 2019. Retrieved August 26, 2020, from https://www.wired.co.uk/article/china-social-credit-system-explained

Krylov V.S., Bekirova E.A., Krylov D.V. (2018). Tsifrovaya ekonomika v Kitae: kachestvennyy analiz sistemy sotsialnogo reytinga [Digital economy in China: qualitative analysis of social rating system]. Uchenye zapiski Krymskogo inzhenerno-pedagogicheskogo universiteta. (3 (61)). 79-83. (in Russian).

Lavrinenko E.V., Shelomikhin O.A. (2019). Sistema sotsialnogo reytinga (kredita) v KNR: pervye itogi i perspektivy [Social rating system (credit) in China: first results and prospects] Russia and China: history and prospects of cooperation. 90-93. (in Russian).

Mistreanu S. Life inside China’s Social Credit Laboratory. The party’s massive experiment in ranking and monitoring Chinese citizens has already started. – Foreign Policy. 03.04.2018. Retrieved August 20, 2020, from https://foreignpolicy.com/2018/04/03/life-inside-chinas-social-credit-laboratory/

Poberezhnaya O.E., Pritulchik E.I. (2019). Sotsialno-pravovaya zashchita lichnogo prostranstva grazhdan i sistemy sotsialnogo reytinga [Social and legal protection of the personal space of citizens and the social rating system] Constitutional and legal foundations of the development of the Republic of Belarus as a social state in modern conditions. 246-251. (in Russian).

Razumov E.A. (2019). Tsifrovoe diktatorstvo: osobennosti sistemy sotsialnogo kredita v kitayskoy narodnoy respublike [Digital dictatorship: features of the social credit system in the people’s republic of china]. Trudy instituta istorii, arkheologii i etnografii DVO RAN. (24). 86-97. (in Russian). doi: 10.24411/2658-5960-2019-10029.

Ruf Yu.N., Karimova D.V. (2020). Vozmozhnosti vnedreniya sistemy sotsialnogo reytinga v Rossii v usloviyakh tsifrovizatsii [The implementation of the social ranking system in Russia in terms of digitalization]. Russian Journal of Innovation Economics. (2). 881-890. (in Russian). doi: 10.18334/vinec.10.2.100772.

Samuseva O.A. (2019). Sotsialnyy reyting kak sistemnaya kharakteristika politicheskoy nadezhnosti v kitayskom obshchestve [Social rating as a mark of political reliability of the Chinese society]. Sotsialno-gumanitarnye nauki. (6). 349-361. (in Russian).

Skipin D. L., Yukhtanova Yu.A., Koltsova T. A., Ruf Yu. N. A person in the digital transformation of tax administration: opportunities and realityAdvances in Economics, Business and Management Research. Retrieved August 27, 2020, from https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200730.057

Urintsov A.I., Smirnov N.V. (2019). Nekotorye voprosy vnedreniya sistemy sotsialnogo reytinga [Some issues of implementing the social rating system]. Alley of Science. (5(32)). 948-952. (in Russian).

Vishnevskaya E.N. (2019). Problemy i perspektivy postroeniya effektivnogo gosudarstva v usloviyakh tsifrovoy revolyutsii [Problems and prospects of building an effective state in the digital revolution] Engineering economics and management in modern conditions. 39-45. (in Russian).

Страница обновлена: 26.04.2025 в 22:11:19

Russia

Russia