Adaptation to digitalization in the context of innovative development of the state

Mayorov A.A.1

1 Оренбургский государственный аграрный университет, Russia

Download PDF | Downloads: 38 | Citations: 10

Journal paper

Creative Economy (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 14, Number 9 (September 2020)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=44263594

Cited: 10 by 24.01.2023

Abstract:

The relevance of the research is due to the absolute need to introduce developing mechanisms of digitalization in the real sector of the economy. Modern management of the innovative process of digitalization is a growth factor and a promising link in the market economy. It implies the movement, evolution of forms, methods, and interrelated ways of using information systems and digitalization services regulated by current legislation.

The purpose of the study is to review and summarize the component of a new type of digitization contributing to the stability, integration into the world economic system that creates incentives to implement digital innovation into practice based on improving economic parameters, ensuring the development of all sectors of the economy.

The hypothesis of the study is that other mechanisms for supporting the national economy sectors have mostly been exhausted. Intellectual and informational development is much higher due to new, previously unused resources.

Interest in the issues of digitalization of the country can be traced at the level of state economic policy. In order to achieve this goal, to make the structure of the Russian economy competitive, independent of the state budget, and to reach a leading economic position in the world by 2030, Russia should break new global large-scale digital ground of development.

The conducted generalized assessment of the study gives an opportunity to suggest that digitalization is a dynamic system supplemented with new elements, characterized by a continuous change of stages, compositions, ratio of tools and levels of digital economic development of territories (subjects of the Russian Federation), which allows solving economic issues taking into account the current tasks of society. The proposals formulated in this paper can serve as a starting point for the development and application of various elements of digitalization in the sectors of the national economy.

Keywords: digital technologies, artificial intelligence and neurotechnologies, adaptation to digitalization, ecosystem, blockchain technologies, digital asset market, ABC token, agribusiness digitalization tools, information systems and services

JEL-classification: O32, Q16, F63

Введение

Экскурс в недавнее прошлое позволяет утверждать, еще десятилетие назад инновационная сфера не могла в полной мере служить развитию высокотехнологичных секторов национальной экономики. «Одна из основных причин, по которой в российских регионах сдерживалось развитие деятельности в области интеллектуальной собственности, состояла в отсутствии системы хозяйственного оборота объектов интеллектуальной деятельности, а также технологий коммерциализации инновационных разработок» [1] (Mayorov, 2011).

Современные экономические, инновационные процессы невозможны без использования новейших цифровых технологий, которые способствуют скорейшему решению и реализации стоящих перед обществом задач. Как утверждают аналитики, «мир стал быстрее» [2] (Medvedev, 2015), процессы планирования, создания, внедрения происходят значительно оперативнее и динамичнее, чем прежде. Диджитализация, блокчейн, цифровые токены, онлайн-торговля, электронные торговые площадки, облачные технологии, смарт-контракты и т.п. – эти термины стали неотъемлемой частью сегодняшней жизни.

Участники Всемирного экономического форума 2019 г. Р. Курцвейл и В. Виндж уверены, что в глобальном масштабе технологический прогресс необратим, он будет развиваться стремительно и безостановочно [3]. Профессор математики Вернор Виндж допускает надвигающиеся перемены, сопоставимые с зарождением жизни на земле [4] (Vindzh, 2019).

Отечественные исследователи Карапаев О.В, Еремеев М.А., Плеханов С.В, Шустова И.С. и другие отмечают, что цифровизация положительно влияет на экономику России, рост производительности труда, его качество и эффективность [5–7] (Karapaev, Nureev, 2019; Eremeev, Plekhanov, 2019; Ivanov, Shustova, 2020). Там, где раньше требовалась работа целого трудового коллектива организации, предприятия, сегодня достаточно нескольких человек или одного специалиста, работника с современным оснащением. Упрощается управление производственными процессами, так как многократно ускоряется сбор информации, ее анализ, принятие решений, сокращается объем бухгалтерского учета, упрощается ведение делопроизводства. Отношения между участниками рынка строятся на основе тех или иных информационных платформ и сервисов, позволяющих убрать лишние промежуточные структуры и звенья между контрагентами, повысить мобильность, скорость, прозрачность в бизнес-операциях.

По данным Всемирного экономического форума (WEF, World Economic Forum, WEF), в 2019 году Россия заняла 43-е место среди 141 страны в глобальном индексе конкурентоспособности. Рейтинг определялся индексами, включающими в том числе инновационный потенциал и внедрение информационных технологий [8].

Цифровые технологии кардинально поменяли общественное развитие, так же как в свое время компьютеризация и информатика. В будущем внедрение цифровых технологий позволит полностью изменить жизнь людей, поистине «усложнив ее, для того чтобы облегчить». Вместе с тем к настоящему моменту формирование цифровизации в России не завершено, на взгляд автора, не все цифровые механизмы адаптированы к изменяющимся условиям развития государства. До конца не определены направления нормативно-правового обеспечения развития информационной среды, включающие в себя разработку и принятие федеральных и региональных законов, программ, стратегий инновационной экономики через цифровизацию развития общества. Не просматривается сотрудничество с институтами развития, влияющими на региональные критерии целевых цифровых проектов, не созданы областные финансовые инфраструктуры, отвечающие за финансирование мероприятий направленных на реструктуризацию, трансформацию информационных систем и вхождение регионов в федеральные программы их поддержки. Региональных, базовых законов «О развитии цифровизации», «О правовом режиме цифровых инноваций» и др. нет, при этом в России уже принят Федеральный закон «О цифровых финансовых активах», который вступит в силу с 01.01.2021 г.

Справедливо отметить, что в российской научной среде нет однозначных решений, фиксирующих оптимальные существующие механизмы глобальной цифровизации экономики и общества. Специальных работ, посвященных этим проблемам, на текущий период недостаточно. В общем мировом пространстве жестких типовых схем, закрепляющих неизменность механизмов цифровизации, не обозначено.

Все это открывает новое для России научное направление инновационно-инвестиционной и правовой поддержки цифровой платформы развития с использованием активов в форме интеллектуальной собственности и дает возможности для дальнейшей научной разработки проблем адаптации к цифровизации в условиях инновационного развития, которые могут включаться в исследовательские проекты.

В работе обоснована интеллектуальная составляющая цифровизации как источник конкурентоспособности общества, инновационой деятельности, модернизации экономики, перспектив развития отраслей народного хозяйства. Обозначен прогноз ожидаемого положительного эффекта от использования в России цифровых технологий в ближайщем будущем, при этом учитывалось, что в текущий период широкие возможности цифровизации инновационных секторов экономики являются центром притяжения государственной поддержки [9]. О чем свидетельствует подготовленный к принятию Федеральный закон «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации» [10], который на момент публикации данной работы, вероятно, уже будет принят в окончательном чтении. Учитывая важность развития цифровых инноваций для экономического состояния страны и регионов, названный Федеральный закон принимается своевременно, имеет практический интерес, открывает новые возможности для дальнейшей разработки перспективных проектов цифровизации.

Нормативно-правовое обеспечение адаптационного процесса цифровизации

«Цифровые технологии – это не отдельная отрасль, по сути, это уклад жизни, новая основа для развития системы государственного управления, экономики, бизнеса, социальной сферы, всего общества. Формирование цифровой экономики – это вопрос национальной безопасности и независимости любого государства, конкуренции отечественных компаний» [11]. Президент России сравнил задачу развития цифровой экономики РФ со строительством железных дорог в XIX веке и электрификацией страны в XX веке [12].

Цифровизация стала национальной целью развития России [13]. Сегодня уровень цифровизации определяет степень развития экономики государства. Если рассматривать сферу бизнеса, то, по данным ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, Россия по показателям цифровизации бизнеса существенно отстает от ведущих стран [14]. Это вызывает вопросы и является недочетом в управлении полноправным хозяйствующим субъектом экономики, поскольку именно российский бизнес уже четверть века удерживает тенденцию к стабильности развития и является основой социальной реструктуризации общества [15] (Zaloznaya, Mayorov, 2012).

Отмечается отставание по уровню цифрового развития и в других секторах российской экономики, что, соответственно, сдерживает темпы роста модернизации цифровой инфраструктуры в целом по стране и, по мнению автора, выявляет проблему неэффективности использования затрат либо неосвоения государственных средств на исследования, разработки, проекты инновационного характера по цифровизации отраслей народного хозяйства. Другой проблемой в данном вопросе является отсутствие частного инвестирования в проекты цифровизации, способные обеспечить позитивные изменения в экономической и социально-управленческой практике, за счет технологических инноваций обновить сферы российской жизнедеятельности.

Без оптимального (достаточного) государственного, частного инвестирования и ежегодного освоения в полном объеме средств, выделяемых на развитие информационной среды, а также решения задач по увеличению инструментов финансирования сложно добиться положительных успехов в разработке и внедрении цифровых технологий, и особенно технологии искусственного интеллекта (ИИ), одной из составляющих инновационных процессов.

Современный мир не стоит на месте, он постоянно меняется, развивается, совершенствуется. По подсчетам экспертов McKinsey&Companу (международная консалтинговая компания), потенциал роста ВВП России только за счет внедрения цифровых технологий к 2025 году может достичь 3,6 трлн руб. [16]. Boston Consulting Group, ведущая мировая консалтинговая компания, прогнозирует, что масштабы цифровой экономики значительно возрастут к 2035 году, достигнув 16 триллионов долларов [14].

Принимая вызов мировой экономики, в 2018 году Россия значительно уступала в развитии информационных технологий странам ЕС и США [17]. Россия создает условия для поддержания конкурентоспособности национальной экономики, делает наработки на будущее, развивает основные направления цифровых технологий, одновременно производя адаптацию к процессу цифровизации в экономике и обществе, расширяет правовые условия, нормативно-правового обеспечения, регулирующего эту деятельность. Так, Указом Президента РФ от 9 мая 2017 года № 203 утверждена Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы, которой обозначена задача по развитию цифровой экономики, признанной «хозяйственной деятельностью». Указом закреплено, что ключевым фактором производства являются данные в цифровом виде, обработка больших объемов информации и использование результатов анализа, что позволяет существенно повысить эффективность различных видов производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг [18].

В июне 2017 года принята национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации», характер деятельности которой подразумевает практическую реализацию в области нейротехнологии и искусственного интеллекта; квантовых и новых производственных технологий; робототехники и сенсорики; виртуальной и дополненной реальности и других направлениях деятельности [19].

В продолжение этой работы и в целях ускорения развития процесса цифровизации в экономике и социальной сфере 7 мая 2018 г. был принят Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» [20]. В июне 2019 г. на основе программы «Цифровая экономика Российской Федерации» заработала национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации», которой была определена оценка обеспеченности целей и целевых показателей национального проекта, а также финансового обеспечения. На цифровые технологии потребность в финансовом обеспечении из федерального бюджета составила 282 194,89 млн руб. до 2024 г. [21].

Таким образом, российское государство поэтапно осуществляет комплексную нормативно-правовую адаптацию к внедрению цифровых технологий в экономику страны и социальную сферу. Создание высокотехнологичных бизнесов включает шесть направлений, которые изложены в виде проектов национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации, это:

1. Нормативное регулирование цифровой среды.

2. Кадры для цифровой экономики.

3. Информационная инфраструктура.

4. Информационная безопасность.

5. Цифровые технологии.

6. Цифровое государственное управление.

Данные проекты были приняты заседанием президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности от 28 мая 2019 г. [22].

Постановлением Правительства Российской Федерации № 234 2 марта 2019 г. была утверждена система управления реализацией национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Принимая во внимание вышеперечисленное, учитывая, что процесс нормотворчества продолжается, можно отметить, что созданная и действующая правовая база обеспечивает процесс внедрения, адаптации, развития и управления цифровизацией в стране.

В рамках данного процесса очень точно отражена мысль о том, что среди технологических инновационных трендов происходит «стирание границ» между physical and digital (физическим и цифровым). Интеллектуально-информационные системы заполняют материальный мир, виртуализируется реальная жизнь общества, структура мирового хозяйства, социальные, экономические сферы жизни.

Цифровизация инновационной деятельности в высокотехнологичных секторах национальной экономики

По мнению исследователей А.Э. Погосян, К.О. Кормилицына, Е.А. Боркова, цифровая экономика является жизненно важным сектором. Помимо информационных товаров и услуг, цифровая экономика выходит на многие другие сферы экономики, равно как и на образ жизни в целом, переходит на производство с интеллектуальным управлением, не зависимым от человека. [23] (Pogosyan, Kormilitsyn, Borkova, 2020).

О том, что цифровые технологии становятся трендом сегодняшнего дня, подтверждает реальный сектор российской экономики, который повсеместно ее внедряет в свои производства.

Показательным в создании уникальной экосистемы, которая позволит «оцифровать» (токенизировать) разного рода товары и услуги, ценные бумаги, в том числе и металлы, является проект «Норильского никеля». На основе технологии блокчейна электронная площадка будет выступать в качестве оператора, обеспечивающего процесс перевода прав на владение активом в цифровой вид (токен). Платформа блокчейна позволяет исключить посредника в совершаемых сделках. «Эта система имеет массу вариантов применения, как в интересах бизнеса, так и на государственном уровне – согласно «дорожной карте», подготовленной «Ростехом», до 2024 года на ее развитие будет потрачено 28,4 млрд руб., в том числе 9,5 млрд руб. бюджетных средств» [24]. Данный проект является пилотным и разрабатывается при поддержке Банка России. Уникальность проекта в том, что в случае успешного его развития можно инициировать подготовку изменений в законодательство о снятии барьеров при внедрении инноваций на рынке цифровых активов. «Уникальная экосистема «Норникеля», позволит «оцифровать» (токенизировать) любые активы и обеспечить последующее обращение размещенных токенов Asset Backed Coin (ABC-токенов). АВС – это токен, который может быть обеспечен биржевыми товарами (например, золотом, палладием, газом, нефтью, зерном и т.п.), правами требования, вытекающими из договоров, финансовыми инструментами, недвижимостью, услугами и иными активами» [24].

По мнению специалистов, «это станет первым проектом в России как по токенизации, так и по практическому промышленному применению технологий распределенных реестров. Для эмитентов новая технология означает снижение издержек, возможность привлечения финансирования на выгодных финансовых условиях, повышение ликвидности активов, а для инвесторов – доступ к новым перспективным инструментам для инвестирования» [24]. За счет токенизации повысится ликвидность и прозрачность владения активами, что положительно скажется на привлечении финансирования, включая международное. Для населения блокчейн-платформа позволяет инвестировать в новый класс активов в более удобной цифровой форме.

В свою очередь, Министерство сельского хозяйства РФ разработало платформенные решения, предусматривающие цифровизацию как хозяйствующих субъектов, так и самой системы управления аграрным комплексом. Речь идет о наборе множественных цифровых сервисов для сельскохозяйственных производителей, начиная от получения адресной государственной поддержки в виде кредита, субсидии, прогноза урожайности сельскохозяйственных культур, торговой реализации сельхозпродукции до включения в оборот Единой информационной системы о землях сельскохозяйственного назначения (ЕФИС ЗСН). Система будет содержать пополняемую точную информацию о землях сельскохозяйственного назначения (местоположение каждого российского поля, состояние, фактическое использование, вид, культура взращивания, почвенное состояние и т.д.) Информативное обновление всех сведений данной федеральной системы уже сейчас происходит в режиме реального времени, показывая работу «эффективного гектара», что способствует увеличению валового производства продукции, создает условия наращивания сельскохозяйственного экспортного потенциала России.

Другим цифровым инструментом Минсельхоза России является ЦИАС – центральная информационно-аналитическая система, которая позволяет мониторить состояние АПК и поддержку принятия управленческих решений. Без посторонней финансовой помощи, без поддержки сельское хозяйство не может быть эффективным. Проект Минсельхоза «Цифровое сельское хозяйство» предусматривает не только оперативность, но и устанавливает взаимодействие сельхозтоваропроизводителя с государственными структурами в вопросах финансовой поддержки, устраняя ненужные промежуточные действия по взаимодействию с региональными и муниципальными органами управления аграрно-промышленного комплекса (АПК). Таким образом, создание единого цифрового пространства в АПК позволит обеспечить мерами государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей в режиме реального времени, избегая бюрократизма и волокиты. Кроме того, это позволит избежать траты времени, средств и человеческих ресурсов на ведение большого объема бумажного документооборота. Внедрение цифровых технологий поможет значительно сократить затраты и время на составление бухгалтерской и финансовой отчетности и в то же время даст возможность более оперативно получать необходимую информацию госструктурам, задействованным в осуществлении финансовой поддержки участникам сельскохозяйственного бизнеса.

Процесс цифровизации АПК успешно осуществлен в Алтайском крае, там прошла апробацию и на протяжении пяти лет эффективно работает автоматизированная информационная система процессов подготовки документов для получения финансовой и иной поддержки сельхозпроизводителями. С 2017 года автоматически мониторится использование пахотных земель, позволяющее контролировать оборот земли сельскохозяйственного назначения и оптимизировать выполнение полевых сельскохозяйственных работ. Внедрение цифровых технологий в виде собственных метеостанций, спутниковой навигационной техники, современных посевных комплексов, элементов точного земледелия, опрыскивателей с фотоэлементами, устройств дифференцированного внесения минеральных удобрений и других инновационных агрегатов позволили Алтайскому краю повысить урожайность отдельных сельскохозяйственных культур в три раза и сократить расход ГСМ более чем на четверть.

Экономические выгоды и риски регулирования цифровой трансформации экономики

Выгоды и риски цифровой трансформации в составляющей экономики страны пока не имеют точных, утвержденных экономических расчетов, научного исследования и обоснования по конкретным и общим проектам их реализации. Прошло мало времени с момента запуска проектов цифровизации экономики, не создан и не изучен массив данных, позволяющих судить об окончательных результатах. Этот процесс только развивается и озвучивается обществу.

При этом адаптация к цифровизации в России – это управляемый, имеющий публичный характер процесс, которому уделяется внимание на различных общественных площадках. Так, в городе Самаре в 2020 году на базе Самарского государственного медицинского университета состоялось заседание Совета по вопросам развития цифровой экономики при Совете Федерации на тему «Цифровая медицина».

В городе Оренбурге на ХХ Межрегиональной выставке «АГРО-2020» состоялся круглый стол «Цифровые технологии как инструмент повышения эффективности аграрной отрасли», где в обсуждении данного вопроса приняли участие представители разных регионов: из Москвы, Новосибирска, Белгорода, Оренбурга и другие. В городе Москве в текущем году собирается Глобальный форум по блокчейну и цифровым валютам и т.д.

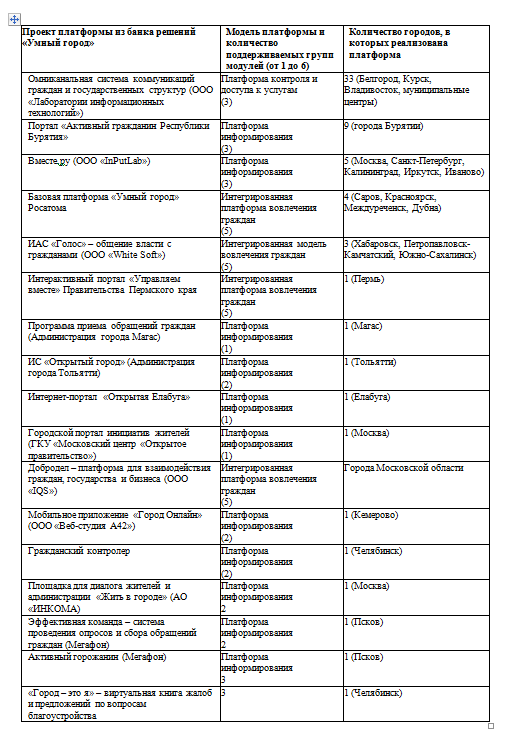

Государство постепенно адаптирует к цифровизации и население страны, например, работающих граждан России с 1 января 2021 года затронет элемент цифровизации, утвержденный Федеральным законом № 439-ФЗ от 16 февраля 2019 года, предусматривающий ведение сведений о трудовой деятельности работника в электронном виде. Впервые в 2020 году граждане соприкоснулись с единой автоматизированной системой техосмотра, которая затронет всех владельцев автотранспорта. Жители 18 городов из 15 регионов России уже год являются участниками пилотного «цифрового» проекта «Умный город», осуществляемого Минстроем России в ракурсе национальной программы «Цифровая экономика». Географию вовлечения населения в цифровую экономику отражают платформы контроля предоставления услуг и информирования, показанные в таблице.

Таблица

Оценка платформ вовлечения граждан в банк решений «Умный город» Минстроя РФ

Источник: Мухаметов Д.Р. Модели платформ вовлечения граждан для создания в России «умных городов» нового поколения // Вопросы инновационной экономики. – 2020. – Том 10. – № 3. – doi: 10.18334/vinec.10.3.110683. https://1economic.ru/lib/110683 (дата обращения: 05.08.2020)

Запланировано, что к 2024 году около 50 млн человек будут проживать в «умных» городах, где в том числе за счет цифровых платформ те, кто старше 14 лет, смогут принимать участие в принятии решений по всем вопросам городского хозяйства. Население столкнется с технологиями «умных городов» в процессе получения различных государственных услуг, пользования городской транспортной сетью, услуг здравоохранения, электроэнергии, водообеспечения, утилизации отходов, потребления продуктов инновационного сельского хозяйства и т.д.

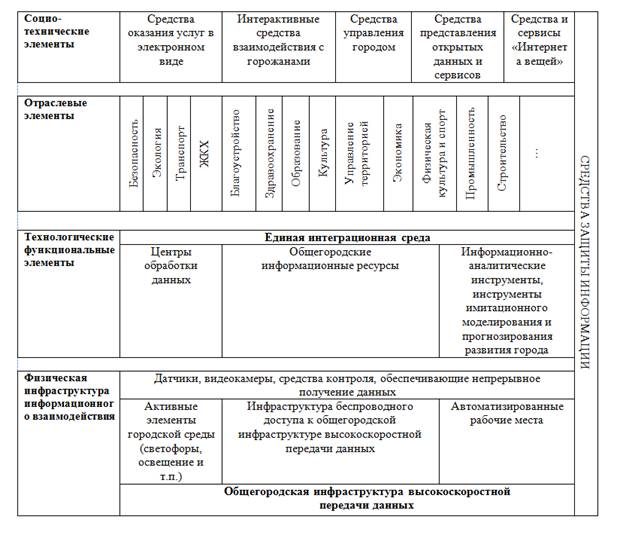

На рисунке показан фрагмент из Стратегического плана развития крупного российского города. Екатеринбурга до 2030 года, который включает Стратегический проект «Современная информационная среда». Как видно на рисунке, элементами «умного города» являются проекты в области информатизации и автоматизации, которые планируется реализовать в рамках развития информационно-коммуникационных технологий города.

Рисунок. Структурно-функциональная схема «умного города»

Источник: Стратегический проект «Современная информационная среда» (умный город) г. Екатеринбург.-https://xn--80aaucbcxhjuyt8a2j.xn--80acgfbsl1azdqr.xn--p1ai/file/afb6df931fe726d72473ddf6ba8a5d4d (дата доступа: 01.08.2020).

Как улучшат «умные города» качество жизни, социализацию, мобильность, персонификацию, адаптацию к цифровизации, модернизацию инфраструктуры, урбанизацию? К чему это приведет, не будет ли утрачена целовеческая ценность? Как выстроится технологическая цепочка «человек – цифровое пространство» и кто в ней станет ведущим, главным? Это вопросы новых научных исследований и разработок.

Плавно адаптируются к цифровой экономике российские отрасли народного хозяйства, так, например, Минтрас РФ в феврале текущего года официально заявил, что проводит эксперимент по внедрению электронного путевого листа (ЭПЛ) и электронной транспортной накладной (ЭТрН) при грузовых и пассажирских автоперевозках, т.е. будут оцифровываться транспортные накладные и путевые листы. С 30.10.2020 г. этот эксперимент начнет проводиться на территории Москвы, Московской, Рязанской, Калужской областей, Краснодарского края и в Татарстане. Цель эксперимента – повышение обеспечения безопасности дорожного движения предрейсового контроля медосмотра водителя и технического состояния транспортного средства путем цифровизации. Экономический эффект от перевода на цифру – около 3 млрд первичных документов, ежегодно оформляемых перевозчиками, в том, что это ускорит и упростит прохождение контрольно-надзорных процедур и сократит издержки бизнеса [25].

Таможенную службу, насыщенную искусственным интеллектом (ИИ), планируют открыть в Санкт-Петербурге до 2030 года. Уже в 2020 году в структуре Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ) появилась новая региональная система – Северо-Западная электронная таможня. В ее составе будет работать пост – Центр электронного декларирования, где планируется сконцентрировать регистрацию товаров, перемещаемых всеми видами транспорта, кроме водного. В 2019 году СЗТУ оформило 888 756 деклараций на товары, из них в электронном виде – 100% [26].

Крупнейшие российские банки планируют до конца 2021 года перейти на электронный документооборот, это касается заключения договоров с клиентами о выдаче кредита, открытия счета, вклада или выпуска карт.

Среди российских банков флагман «цифровой революции» Сбербанк перестает быть просто финансовой организацией – он создает собственную экосистему, включающую в себя медицинские сервисы, телекоммуникации, площадку для торговли недвижимостью и медийные активы, фактически становится высокотехнологичной компанией.

Подключаются к инновационному процессу и другие банковские структуры, например, в 2019 году «Газпром» совместно с «Газпромбанком» разработал и внедрил в оборот своей компании прототип технологической платформы, которая предусматривает автоматизацию процесса заключения, мониторинга и исполнения договоров, а также предполагает автоматический арбитраж и расчет платежей за газ. Таким образом, к большей части финансовых операций компании, повышению эффективности работы, экономическому эффекту в работе с клиентами подключается искусственный интелект.

Как следствие вышеозначенных процессов 31.07.2020 года был принят Федеральный закон «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [27], который легализует виртуальные цифровые деньги, позволяет запустить новые финансовые технологии в регулировании цифровых финансовых активов. Перевод существующих финансовых инструментов в цифровую форму расширит возможности оказания услуг по токенизации активов, откроет новые решения на блокчейне, расширит новые формы инвестиций, сделает активы и валюты конкурентными. Интеллектуальной собственности в виде инноваций это поможет увеличить капитализацию и выйти на отечественные и зарубежные рынки. Новые эксперементальные формы обращения цифровой валюты не сразу и видимо не просто будут адаптированы в государственном (региональном, муниципальном) бюджете. Наверняка возникнут трудности в апробировании применения финансовых цифровых активов предприятиями, крупными компаниями, бизнесом, населением, и в этом видятся риски. Тем не менее данный процесс необратим. Придание цифровой валюте официального статуса продолжит цифровизацию страны, откроет новые возможности для научных исследований вероятной прибыли либо убыточности чистого дисконтированного дохода государства в результате потребления инновационных цифровых финансовых активов и, надо полагать, принесет пользу в рамках осуществления цифровых операций и привлечения инвестиций на экономическое развитие страны.

Таким образом, выгоды от цифровой трансформации есть и они существенны, вместе с тем отечественные ученые Лаптева Е.В., Огородникова Е.П. в своих исследованиях справедливо отмечают, и автор с ними согласен, что «процесс цифровизации в рамках страны идет неравномерно, мегаполисы, как правило, опережают другие территории. Такая тенденция характерна для большинства стран мира, считают в BCG – международной компании, специализирующейся на управленческом консалтинге» [28] (Lapteva, Ogorodnikova, 2019). Это подтверждается исследованиями различных специалистов. Среди современных зарубежных авторов, исследовавших проблемы информационной экономики, можно выделить: Harbhajan Kehal [29] (Kehal, 2004), D. Coyle [30] (Coyle, 1999), J. Christensen [31] (Christensen, 2003), B. Johansson [32] (Johansson, 2006), G. Illing [33] (Illing, 2006) N. Negroponte [34] (Negroponte, 1995) и других. Н. Негропонте, исследуя перспективу технологического развития, глобализацию, децентрализацию, гармонизацию, расширение возможностей и прав, предсказывает «предстоящую глобальную цифровизацию», когда мы будем говорить с машинами больше, чем с людьми.

Заключение

Следование процессу цифровизации может породить существенные преимущества и негативные эффекты одновременно. Например, процессы цифровизации увеличат производительность труда и, соответственно, усилят безработицу. Снизят уровень криминальной преступности и одновременно понизят уровень общей цифровой безопасности из-за отсутствия защитных технологий. Сохранят массивы даных и повысят риск потери безопасности, целостности территорий. Стандартизируют мышление, и это может негативно отразиться на уровне духовности (человечности, эмоциональности) и т.д. Данные утверждения спорны, располагают к научным дискуссиям, полемике, вместе с тем они объективны, их нельзя исключать, поскольку системы безопасности цифровизации уже показали риски потери и обнародования закрытой, персонифицированной информации, что не исключается и в будущем.

Широкому переходу к цифровой экономике мешает несколько факторов, а именно: недостаток финансов; отсутствие современных технологий; недостаточная роль государственных структур в продвижении цифровых технологий в регионах; дефицит, а порой отсутствие квалифицированных кадров; отсутствие высокоскоростных широкополосных подключений к интернету; слабая защищенность пользователей цифровых технологий от кибермошенников; высокая стоимость надежного уровня безопасности; сложность во внедрении, которая порождает ошибки, неточности и нарушения в работе, и т.д. Кроме того, не все отрасли российской экономики одинаково готовы к переходу на цифровой формат работы.

На основе системного подхода и анализа, обобщая основные результаты, следует отметить положительные моменты:

- экономика стала экономной, так как значительно сокращаются непроизводственные затраты;

- у работодателей появляется возможность контролировать работу строго по ранее разработанному плану, так как алгоритм цифровых технологий позволяет ежедневно мониторить весь фронт работ;

- повышается мотивация сотрудников к добросовестной работе, так как утрачивается смысл обмана, приписок и прочее;

- возрастает элемент контроля по всем секторам экономики;

- открываются новые нереализованные технологии, направленные на экономический рост России.

References:

Tsifrovaya ekonomika: globalnye trendy i praktika rossiyskogo biznesa [Digital economy: global trends and practices of Russian business] (2018). (in Russian).

Tsifrovaya ekonomika [Digital economy] (2019). (in Russian).

Christensen J. (2003). The Industrial dynamics of the new digital economy

Coyle D. (1999). The Weightless World: Strategies for Managing the Digital Economy

Eremeev M.A., Plekhanov S.V. (2019). Kachestvennoe izmenenie truda v usloviyakh tsifrovizatsii proizvodstva [Qualitative change of labour in the conditions of production digitalization]. Vestnik SGSEU. (1). 65-69. (in Russian).

Illing G. (2006). Industrial Organization and the Digital Economy

Ivanov A.L., Shustova I.S. (2020). Issledovanie tsifrovyh ekosistem kak fundamentalnogo elementa tsifrovoy ekonomiki [Research on digital ecosystems as a fundamental element of the digital economy]. Creative economy. (5). 655-670. (in Russian). doi: 10.18334/ce.14.5.110151.

Johansson B. (2006). The Emerging Digital Economy: Entrepreneurship, Clusters, and Policy (Advances in Spatial Science)

Karapaev O.V., Nureev R.M. (2019). Tsifrovizatsiya ekonomiki i proizvoditelnaya sila truda [Digitalization of the economy and the productive power of labour]. Voprosy regulirovaniya ekonomiki. (3). 76-91. (in Russian). doi: 10.17835/2078-5429.2019.10.3.076-091.

Kehal H. (2004). Digital Economy: Imacts, Influences and Challenges

Lapteva E.V., Ogorodnikova E.P. (2019). Tsifrovaya transformatsiya finansovogo sektora rossiyskoy ekonomiki [Digital transformation of the financial sector of the Russian economy] (in Russian).

Mayorov A.A. (2011). Finansirovanie innovatsionnogo protsessa v malom biznese [Financing of innovation process in small business]. Economic sciences. (77). 226-231. (in Russian).

Medvedev D.A. (2015). Novaya realnost: Rossiya i globalnye vyzovy [A new reality: Russia and global challenges]. Voprosy Ekonomiki. (10). 5-29. (in Russian). doi: 10.32609/0042-8736-2015-10-5-29.

Negroponte N. (1995). Being Digital

Pogosyan A.E., Kormilitsyn K.O., Borkova E.A. (2020). Formirovanie privlekatelnosti rabochikh mest v usloviyakh tsifrovoy ekonomiki [Creating the attractiveness of workplaces in the digital economy]. Creative economy. (7). 1311-1324. (in Russian). doi: 10.18334/ce.14.7.110558.

Vindzh V. (2019). Singulyarnost [Singularity] (in Russian).

World Economic Forum in collaboration with McKinsey & Company: Fourth Industrial Revolution Beacons of Technology and Innovation in Manufacturing, January 2019. Retrieved July 27, 2020, from http://www3.weforum.org/docs/WEF_4IR_Beacons_of_Technology_and_Innovation_in_Manufacturing_report_2019.pdf

Zaloznaya G.M., Mayorov A.A. (2012). Finansovaya sostavlyayushchaya effektivnosti predprinimatelstva v Orenburgskoy oblasti [The financial component of the efficiency of business in the Orenburg region]. The Bulletin of the Adyghe State University. (2). 302-312. (in Russian).

Страница обновлена: 08.07.2025 в 21:56:55

Russia

Russia