Methodological approaches to the cost and time parameters of the life cycle of high-tech military goods

Podolskiy A.G.1![]() , Babkin A.V.2

, Babkin A.V.2![]() , Rodin A.A.3

, Rodin A.A.3![]()

1 46 Центральный научно-исследовательский институт Министерства обороны РФ, Russia

2 204 военное представительство Министерства обороны Российской Федерации, Russia

3 46-й Центральный научно-исследовательский институт Министерства обороны РФ, Russia

Download PDF | Downloads: 46 | Citations: 11

Journal paper

Russian Journal of Innovation Economics (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 10, Number 3 (July-september 2020)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=44082119

Cited: 11 by 31.03.2023

Abstract:

The authors of the article consider methodological approaches to determining the cost and time parameters of the life cycle of high-tech military goods. The requirements that must be met by the methodological support are formulated; and the methods that allow them to be fulfilled are given. Special attention is paid to the targeted use of labour, time and financial resources, as well as to ensuring the adequacy of forecast estimates, the military and economic feasibility of budget expenditures for the implementation of life cycle activities and the rationality of the execution periods of the life cycle. Methodical approaches to generate cost and time parameters of the events of the life cycle stages of high-tech products for various amount of input data (degree of development of future products) and early identification

are given. The methodological approaches described in the article are intended for practical application in research organizations engaged in substantiating the directions of development of high-tech products, as well as in planning bodies that form planning documents.

Keywords: high-tech products, life cycle, cost and time parameters, military goods, efficiency of budgetary expenditures

JEL-classification: O31, O32, O33

Введение

В условиях обострения военно-политической обстановки в мире, совершенствования средств и способов ведения вооруженной борьбы ведется постоянная работа по оснащению Вооруженных Сил Российской Федерации современными образцами продукции военного назначения (ПВН), к которой относятся вооружение, военная и специальная техника, материальные средства, комплектующие изделия (работы, услуги), научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы, а также военное и вещевое имущество [1]. Для этого разрабатываются важнейшие плановые документы: государственная программа вооружения и государственный оборонный заказ (ГОЗ), в которых на соответствующих плановых периодах определены сроки и объемы финансирования программных мероприятий и заданий ГОЗ (далее – мероприятий).

Применяемое нормативное правовое и методическое обеспечение оказывает существенное влияние на эффективность расходования значительных бюджетных средств, направляемых на реализацию программ и планов развития ПВН. Поэтому его совершенствованию уделяется большое внимание.

Значительный вклад в повышение эффективности расходования бюджетных средств и стимулирование организаций оборонно-промышленного комплекса (ОПК) к снижению издержек внесли нормативные правовые документы, принятые в последнее время [2].

Кроме нормативных правовых документов имеются публикации, посвященные развитию теории и практики военной экономики, в том числе совершенствованию методов технико-экономического обоснования перспектив развития ПВН [1, с. 193–225] (Burenok, Lyapunov, Mudrov, 2004, р. 193–225), методов военно-экономического анализа военно-технических систем на этапах жизненного цикла [2, с. 308–387] (Buravlev, Burenok, Lavrinov et al., 2017, р. 308–387), моделей оценки стоимости создания инновационной продукции [3, с. 223–256] (Babkin, Lavrinov, Podolskiy et al., 2019, р. 223–256), методов ценообразования на ПВН [4, с. 232–236], методов экономической оценки эффективности мероприятий по унификации при проектировании высокотехнологичной продукции [5, с. 336–405] (Leonov, Pronin, 2019, р. 336–405), а также публикации, посвященные развитию теории и практики гражданской экономики, в том числе использованию цифровой модели продукта в решении задачи оптимизации затрат на этапах жизненного цикла перспективной продукции [6, с. 1563–1572] (Boginskiy, 2019, р. 1563–1572), совершенствованию инструментов формирования инновационной инфраструктуры региона для производства высокотехнологичной продукции [7, с. 1783–1798] (Borisova, 2019, р. 1783–1798), разработке методов оценки экономической эффективности производства высокотехнологичной продукции инновационно активными предприятиями отрасли [8, с. 115–128] (Batkovskiy, Kravchuk, Styazhkin, 2019, р. 115–128), управлению экономической безопасностью участников высокотехнологичных проектов разработки и производства продукции двойного и гражданского назначения на основе контрактного подхода [9, с. 117–128] (Glebova, Simonov, 2018, р.117–128), верификации технико-экономических показателей планируемых мероприятий стадий жизненного цикла перспективных образцов техники [10, с. 11–65] (Podolskiy, Prosvirina, 2019, р. 11–65).

Несмотря на принятые нормативные правовые документы, а также значительное количество публикаций в области планирования создания высокотехнологичной продукции, имеют место такие негативные факты, как нарушение сроков выполнения государственных контрактов, а также превышение запланированных объемов финансовых ресурсов. Следует отметить сложившуюся диспропорцию в развитии нормативного правового и методического обеспечения, которая негативно отражается на эффективности расходования бюджетных средств. Так, при значительном количестве нормативных правовых документов, которые достаточно полно регламентируют организационные и временные аспекты формирования стоимостных параметров, методическое обеспечение оценки стоимостных и временных параметров жизненного цикла (ЖЦ) высокотехнологичной продукции развито недостаточно, что и определило актуальность данной статьи.

Целью статьи является развитие методологии формирования стоимостных и временных параметров ЖЦ высокотехнологичной продукции военного назначения.

Научная новизна статьи состоит, во-первых, в раскрытии сути и содержания понятия «военно-экономическая целесообразность расходования бюджетных средств, направляемых на реализацию мероприятий ЖЦ ПВН»; во-вторых, в формировании системы правил, выполнение которых необходимо для обоснования трудоемкости выполнения работ и целевого использования трудовых, временных и финансовых ресурсов; в-третьих, в предложении метода оценки продолжительности выполнения мероприятия на основе прогноза трудоемкости работ; в-четвертых, в предложении методического подхода к определению стоимостных и временных параметров ЖЦ высокотехнологичной продукции, основанного на динамике перехода от одного поколения высокотехнологичной продукции к другому, а также на использовании при формировании стоимостных параметров мероприятий ЖЦ специального стоимостного индикатора – верхняя лимитная цена.

Гипотеза научного исследования заключается в том, что формирование стоимостных и временных параметров ЖЦ высокотехнологичной продукции будет носить обоснованный характер и обеспечит целевое использование трудовых, временных и финансовых ресурсов, если применяемая методология обеспечит адекватность прогнозных оценок стоимостных и временных параметров планируемых мероприятий ЖЦ ПВН, военно-экономическую целесообразность расходования бюджетных средств на реализацию мероприятий ЖЦ ПВН и рациональные сроки начала и окончания ЖЦ высокотехнологичной ПВН.

Рассмотрим основные положения предлагаемой методологии.

Для целенаправленного развития методического аппарата оценки стоимостных и временных параметров ЖЦ высокотехнологичной ПВН и обеспечения целевого использования трудовых, временных и финансовых ресурсов важно сформулировать и выполнять требования, которым он должен удовлетворять. Методический аппарат должен обеспечивать:

- адекватность прогнозных оценок стоимостных и временных параметров планируемых мероприятий ЖЦ ПВН;

- военно-экономическую целесообразность расходования бюджетных средств, направляемых на реализацию мероприятий ЖЦ ПВН;

- рациональность сроков начала и окончания ЖЦ высокотехнологичной ПВН.

Первое требование обеспечивает соответствие планируемых объемов финансирования и продолжительности реализации мероприятия ЖЦ ПВН его содержанию, которое может характеризоваться составом решаемых задач научного и научно-технического характера, а также значениями характеристик перспективной высокотехнологичной ПВН и др.

Обеспечение адекватности прогнозных оценок стоимостных и временных показателей планируемых мероприятий достигается при выполнении условий:

1) методическое обеспечение учитывает основные факторы, влияющие на расходование финансовых ресурсов и продолжительность реализации мероприятий, и обладает работоспособностью при различном составе исходных данных, зависящем от периода упреждения прогноза и степени проработанности облика перспективной ПВН;

2) методики носят легитимный характер, что предусматривает обязательность их применения и персональную ответственность за их качество.

Существующее методическое обеспечение оценки стоимостных параметров базируется, как правило, на применении метода калькулирования, состоящего в исчислении себестоимости (затрат) путем суммирования по статьям расходов; нормативно-параметрических методов (балльный метод, метод удельных показателей), сущность которых заключается в том, что затраты на перспективную высокотехнологичную продукцию вычисляются на основе затрат на изделие-аналог с учетом их важнейших характеристик и индекса цен, используемого для перевода затрат на реализацию мероприятия базового образца (образца-аналога) в цены расчетного года; статистических методов, в основе которых лежат корреляционно-регрессионные модели, позволяющие построить аналитические зависимости между характеристиками ПВН и стоимостью продукции, принадлежащей одному с ней параметрическому ряду.

Относительно применения указанных методов к оценке стоимостных параметров высокотехнологичной продукции следует отметить следующее. Во-первых, создание высокотехнологичной продукции требует, как правило, обновления научно-технической и производственно-технологической базы существующих организаций и строительства новых промышленных предприятий. Она позволяет не только проводить более глубокие научные исследования, выполнять сложные проектные работы и эксперименты, а также моделировать функционирование сложных технических систем, в том числе с применением искусственного интеллекта, позволяющее сократить объем дорогостоящих и опасных для жизни исследователей натурных экспериментов и испытаний, но и способствует сокращению расходов материальных, трудовых и финансовых ресурсов. Во-вторых, нормативно-параметрические и статистические методы могут не учитывать новые технические решения и технологии, применяемые при создании перспективной высокотехнологичной продукции.

В связи с этим для обеспечения адекватности прогнозных оценок, полученных с применением указанных методов, целесообразно в экономико-математические модели существующего методического обеспечения ввести два корректирующих коэффициента:

- коэффициент, отражающий изменения организационно-технических условий создания перспективной высокотехнологичной продукции;

- коэффициент, характеризующий новые требования, предъявляемые к конструкции перспективной высокотехнологичной продукции, носящие системный характер и не влияющие на значения учитываемых в модели факторов.

Что касается калькуляционного метода, то следует отметить, что несмотря на детальность учета расходов на реализацию мероприятия, адекватность прогнозных оценок стоимостных параметров в существенной степени зависит от обоснованности прогнозного значения трудоемкости. Ее обеспечение особенно важно при формировании стоимости научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), где затраты на оплату труда и другие связанные с ней расходы составляют значительную величину.

Для обеспечения обоснованности трудоемкости работ и целевого использования трудовых, временных и финансовых ресурсов ее определение должно осуществляться в соответствии с определенными правилами.

Первое правило. Задачи, которые должны быть решены в процессе реализации мероприятия ЖЦ ПВН, следует декомпозировать на подзадачи первого и последующих уровней исходя из сложности мероприятия и глубины его проработки.

Второе правило. В целях обоснования трудоемкости решения каждой задачи (подзадачи) нижнего уровня декомпозиции задач необходимо сформировать перечень работ, сроки и интенсивность их выполнения работниками, имеющими необходимую специализацию и квалификацию.

Третье правило. Для согласования работ, выполняемых в процессе реализации мероприятия различными работниками, подразделениями и организациями, а также обобщения полученных ими результатов должна оцениваться трудоемкость выполнения специальной работы, состоящей в координации решения задач (подзадач) и синтезе результатов их решения.

Данные по трудоемкости являются исходными не только для определения калькуляционным методом стоимостного параметра мероприятия ЖЦ высокотехнологичной продукции, но и временного параметра.

Метод оценки продолжительности выполнения мероприятия на основе трудоемкости базируется на следующих положениях:

1. Известен лимит

трудовых ресурсов ![]() , которые могут привлекаться на

отдельных отрезках времени (месяц, квартал и др.) фиксированной протяженности

, которые могут привлекаться на

отдельных отрезках времени (месяц, квартал и др.) фиксированной протяженности ![]() к выполнению мероприятия.

к выполнению мероприятия.

2. Сформирована логическая структурная схема решения задач, отражающая их взаимосвязь и последовательность выполнения во времени.

Продолжительность выполнения мероприятия зависит от того, как будут распределены во времени трудовые ресурсы, а значит, и трудозатраты между задачами. Это особенно важно для НИОКР, где отсутствует жесткий технологический регламент.

Условием минимальной планируемой продолжительности выполнения мероприятия является напряженная работа всех сотрудников, то есть ни один из работников не должен нецелевым образом расходовать свое рабочее время. Для нахождения времени выполнения мероприятия, при котором выполняется указанное условие, осуществляются следующие шаги.

Шаг 1. Оценивается

трудоемкость решения каждой задачи, стоящей перед участниками выполнения

мероприятия – ![]() ,

, ![]() – количество задач,

которые должны быть решены в ходе выполнения мероприятия.

– количество задач,

которые должны быть решены в ходе выполнения мероприятия.

Шаг 2. Формируется логическая структурная схема решения задач для выполнения мероприятия.

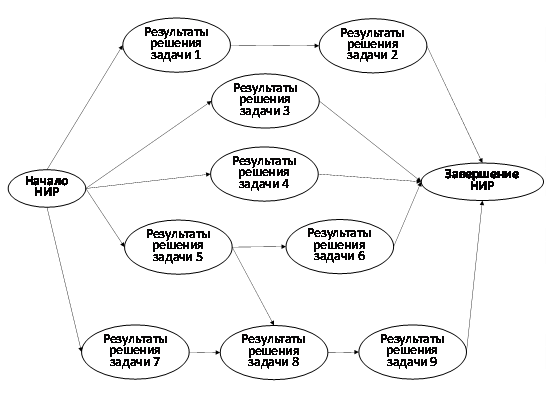

На рисунке показана возможная структурная логическая схема решения задач для выполнения мероприятия.

Рисунок. Логическая структурная схема решения задач для выполнения мероприятия

Источник: составлено автором.

Шаг 3. Формируется

множество ![]() задач, от времени решения которых

зависит время начала решения, используется для решения других задач (задачи 1,

5, 7), а также задач, время завершения решения которых не не влияет на время

начала решения других задач (задачи 3, 4).

задач, от времени решения которых

зависит время начала решения, используется для решения других задач (задачи 1,

5, 7), а также задач, время завершения решения которых не не влияет на время

начала решения других задач (задачи 3, 4).

Шаг 4. На

основе сформированной структурной схемы составляется совокупность кортежей,

количество которых равно числу решаемых в ходе выполнения мероприятия задач,

принадлежащих множеству ![]() . Кортеж, соответствующий j-й задаче, включает j-ю задачу и те задачи, время начала

решения которых зависит от окончания решения j-й задачи.

. Кортеж, соответствующий j-й задаче, включает j-ю задачу и те задачи, время начала

решения которых зависит от окончания решения j-й задачи.

В соответствии с логической структурной схемой решения задач, приведенной на рисунке, кортежи, соответствующие 1, 3, 4, 5 и 7 задачам, имеют вид:

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

Шаг 5. Определяется абсолютная важность (приоритетность) выделения трудовых ресурсов на решение каждой задачи исходя из ее места в логической структурной схеме.

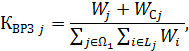

Для этого вводится коэффициент абсолютной важности (приоритетности) выделения трудовых ресурсов на решение j-й задачи, определяемый по формуле:

где ![]() – трудоемкость решения j-й задачи, для которой определяется важность (приоритетность)

выделения трудовых ресурсов;

– трудоемкость решения j-й задачи, для которой определяется важность (приоритетность)

выделения трудовых ресурсов; ![]() – суммарная трудоемкость

решения всех решаемых в ходе выполнения мероприятия задач,

время начала решения которых зависит от времени решения j-й задачи;

– суммарная трудоемкость

решения всех решаемых в ходе выполнения мероприятия задач,

время начала решения которых зависит от времени решения j-й задачи; ![]() – кортеж, соответствующий j-й задаче.

– кортеж, соответствующий j-й задаче.

Таким образом, чем больше

значение коэффициента ![]() , тем выше важность решения j-й задачи для решения других задач, а

следовательно, и для минимизации общей продолжительности выполнения

мероприятия.

, тем выше важность решения j-й задачи для решения других задач, а

следовательно, и для минимизации общей продолжительности выполнения

мероприятия.

Шаг 6. Определяется относительная важность (приоритетность) выделения трудовых ресурсов на решение каждой задачи для минимизации общей продолжительности выполнения мероприятия.

Для этого вводится специальный коэффициент относительной важности (приоритетности) выделения трудовых ресурсов на решение j-й задачи, определяемый по формуле:

Шаг 7. Определяется

количество трудозатрат на первом отрезке времени ![]() выполнения мероприятия, которые могут

быть выделены в соответствии с относительной важностью (приоритетностью)

выделения трудовых ресурсов на решение каждой задачи, входящей в множество

выполнения мероприятия, которые могут

быть выделены в соответствии с относительной важностью (приоритетностью)

выделения трудовых ресурсов на решение каждой задачи, входящей в множество ![]() (задачи 1, 3, 4, 5, 7 на рисунке).

(задачи 1, 3, 4, 5, 7 на рисунке).

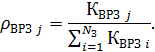

Для этого используется формула:

![]()

где ![]() – первый отрезок времени,

на котором планируется выполнение мероприятия – решение задач, входящих в множество

– первый отрезок времени,

на котором планируется выполнение мероприятия – решение задач, входящих в множество ![]() (задачи 1, 3, 4, 5, 7 на рисунке);

(задачи 1, 3, 4, 5, 7 на рисунке); ![]() – лимит трудоемкости на отрезке времени

– лимит трудоемкости на отрезке времени ![]() .

.

Шаг 8. Осуществляется

сопоставление потребных трудозатрат на решение на отрезке времени ![]() каждой задачи, входящей в множество

каждой задачи, входящей в множество ![]() , с трудоемкостью решения

соответствующей задачи на указанном отрезке времени, рассчитанной по вышеприведенной формуле.

, с трудоемкостью решения

соответствующей задачи на указанном отрезке времени, рассчитанной по вышеприведенной формуле.

Если выполняется

неравенство ![]() , где

, где ![]() – трудоемкость решения j-й задачи на отрезке времени

– трудоемкость решения j-й задачи на отрезке времени ![]() , то это означает, что j-я задача исключается из дальнейшего

рассмотрения.

, то это означает, что j-я задача исключается из дальнейшего

рассмотрения.

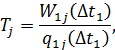

Для всех задач множества ![]() , для которых выполняется указанное

неравенство, осуществляется оценка продолжительности решения каждой из них по

формуле:

, для которых выполняется указанное

неравенство, осуществляется оценка продолжительности решения каждой из них по

формуле:

где ![]() – средняя интенсивность

решения j-й задачи на отрезке времени

– средняя интенсивность

решения j-й задачи на отрезке времени ![]() , чел.

, чел.

Шаг 9. Формируется

множество задач ![]() , которые будут решаться на следующем

временном отрезке

, которые будут решаться на следующем

временном отрезке ![]() , для которого известен лимит

трудоемкости

, для которого известен лимит

трудоемкости ![]() .

.

В множество ![]() включаются задачи из множества

включаются задачи из множества ![]() , решение которых не было завершено на

отрезке времени

, решение которых не было завершено на

отрезке времени ![]() , а также задачи, решение которых

может быть начато вследствие завершения решения задач из множества

, а также задачи, решение которых

может быть начато вследствие завершения решения задач из множества ![]() на отрезке времени

на отрезке времени ![]() .

.

Далее выполняются операции, изложенные выше: шаги 4–8.

После определения продолжительности решения всех задач с применением вышеизложенного методического аппарата устанавливается критический путь.

Изложенный методический подход может быть применен для оценки временных параметров всех стадий ЖЦ высокотехнологичной ПВН.

Помимо изложенных подходов к определению стоимостных и временных параметров важно иметь методическое обеспечение, позволяющее осуществлять их оценку на долгосрочном периоде, когда недостаточно детально проработан облик перспективной высокотехнологичной ПВН, а характеристики образцов для применения статистических и нормативно-параметрических методов не обоснованы.

В этом случае предлагается использовать подход, характеризующий динамику изменения стоимостных и временных параметров при переходе от одного поколения ПВН к другому, а также соотношения указанных параметров при переходе от создания образца нового поколения к его последующей модернизации.

Положительной стороной определения стоимостных и временных параметров на основе динамики их изменения во времени является то, что могут использоваться статистические данные как по отечественной, так и по зарубежной ПВН (если статистические данные по стоимости создания продукции во времени ближе расположены к текущему моменту времени, чем аналогичные данные по отечественным образцам).

Аналитические зависимости для определения стоимостных и временных параметров мероприятия ЖЦ планируемой к созданию высокотехнологичной продукции i-го поколения имеет вид:

![]()

где ![]() – корректирующий

коэффициент, характеризующий изменение стоимости реализации мероприятия ЖЦ при

переходе от ПВН (i-2)-го поколения

к находящейся в эксплуатации ПВН (i-1)-го (последнего) поколения, которую планируется заменить на

высокотехнологичную продукцию i-го

(нового) поколения;

– корректирующий

коэффициент, характеризующий изменение стоимости реализации мероприятия ЖЦ при

переходе от ПВН (i-2)-го поколения

к находящейся в эксплуатации ПВН (i-1)-го (последнего) поколения, которую планируется заменить на

высокотехнологичную продукцию i-го

(нового) поколения; ![]() – фактические затраты на

реализацию мероприятия ЖЦ ПВН (i-1)-го

поколения.

– фактические затраты на

реализацию мероприятия ЖЦ ПВН (i-1)-го

поколения.

ПВН трех указанных поколений имеет одно функциональное назначение и характеризует ее развитие во времени под влиянием научно-технического прогресса, развития средств и способов ведения военных действий и создаваемых вероятным противником угроз.

Значение корректирующего

коэффициента ![]() определяется по формуле:

определяется по формуле:

![]()

где ![]() – затраты на реализацию

мероприятия ЖЦ ПВН (i-2)-го поколения.

– затраты на реализацию

мероприятия ЖЦ ПВН (i-2)-го поколения.

Стоимостные показатели в приведенных и последующих формулах должны быть приведены в цены единого расчетного года с использованием индексов цен, устанавливаемых Минэкономразвития России на плановый период и публикуемых в официальных статистических изданиях Росстата.

Для определения временного параметра мероприятия ЖЦ ПВН используется формула:

![]()

где ![]() – корректирующий

коэффициент, характеризующий изменение продолжительности выполнения мероприятия

ЖЦ при переходе от ПВН (i-2)-го

поколения к находящейся в эксплуатации ПВН (i-1)-го поколения, которую планируется заменить на

высокотехнологичную продукцию i-го

поколения;

– корректирующий

коэффициент, характеризующий изменение продолжительности выполнения мероприятия

ЖЦ при переходе от ПВН (i-2)-го

поколения к находящейся в эксплуатации ПВН (i-1)-го поколения, которую планируется заменить на

высокотехнологичную продукцию i-го

поколения; ![]() – фактическая продолжительность

выполнения мероприятия ЖЦ ПВН (i-1)-го

поколения.

– фактическая продолжительность

выполнения мероприятия ЖЦ ПВН (i-1)-го

поколения.

Определение стоимости модернизации ПВН осуществляется на основе ретроспективного анализа фактических затрат на реализацию мероприятия, относящегося к ранее созданной ПВН (i-1)-го поколения и фактических затрат на ее модернизацию.

Формула для определения стоимости мероприятия ЖЦ по модернизации ПВН i-го поколения имеет вид:

![]()

где ![]() – корректирующий

коэффициент, характеризующий соотношение стоимости реализации мероприятия ЖЦ, относящегося

к ПВН i-го поколения и стоимости ее

модернизации.

– корректирующий

коэффициент, характеризующий соотношение стоимости реализации мероприятия ЖЦ, относящегося

к ПВН i-го поколения и стоимости ее

модернизации.

Значение корректирующего

коэффициента ![]() определяется по формуле:

определяется по формуле:

![]()

где ![]() – стоимость мероприятия ЖЦ

по модернизации ПВН (i-1)-го

поколения.

– стоимость мероприятия ЖЦ

по модернизации ПВН (i-1)-го

поколения.

Формула для определения временного параметра мероприятия ЖЦ, связанного с модернизацией ПВН i-го поколения, имеет вид:

![]()

где ![]() – корректирующий

коэффициент, характеризующий соотношение продолжительности выполнения

мероприятия ЖЦ, относящегося к ПВН i-го поколения и продолжительности ее модернизации.

– корректирующий

коэффициент, характеризующий соотношение продолжительности выполнения

мероприятия ЖЦ, относящегося к ПВН i-го поколения и продолжительности ее модернизации.

Значение корректирующего

коэффициента ![]() определяется по формуле:

определяется по формуле:

![]()

где ![]() – продолжительность

выполнения мероприятия ЖЦ по модернизации ПВН (i-1)-го поколения.

– продолжительность

выполнения мероприятия ЖЦ по модернизации ПВН (i-1)-го поколения.

Достоинством относительных корректирующих коэффициентов является то, что их средние значения могут быть определены для различных классов и подклассов ПВН и храниться в специальных электронных каталогах, которые должны обновляться по мере поступления новых статистических данных. Изложенный методический подход позволит обеспечить объективность и адекватность прогнозных оценок стоимостных и временных показателей при формировании долгосрочных планов реализации ЖЦ высокотехнологичной ПВН.

Для выполнения второго из указанных выше требований – военно- экономическая целесообразность расходования бюджетных средств на реализацию мероприятий ЖЦ ПВН, вводится специальный стоимостной индикатор – верхняя лимитная цена, под которой понимается такой объем затрат заказчика, превышение которого делает финансирование реализации мероприятия нерациональным с военно-экономической точки зрения (по критерию «эффект – затраты») [11, с. 57–63] (Podolskiy, 2017, р. 57–63).

Применение указанного индикатора позволяет реализовать ценностной метод формирования стоимостных показателей, учитывающий основные потребительские свойства ПВН. Он органично дополняет затратный метод ценообразования, который используется при детальной проработке конструкции ПВН и технологических процессов, применяемых для при реализации мероприятий.

Под верхней лимитной ценой понимается такой объем финансовых средств, превышение которых приводит к нерациональному (по критерию «эффект – затраты») с военно-экономической точки зрения финансированию мероприятия.

Практическая важность определения рассматриваемого индикатора подтверждается пунктом 43 постановления Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2017 г. № 1465, в котором записано: «Установление государственного контракта на поставку продукции, цена на которую является ориентировочной (уточняемой), может быть установлено предельное значение цены государственного контракта в случае взаимного согласия государственного заказчика и единственного поставщика.

В государственных контрактах на поставку продукции с применением цены на продукцию, возмещающей издержки, в обязательном порядке устанавливается предельное значение цены государственного контракта и формула цены».

Аналогичные по смыслу индикаторы применяются в федеральных военных контрактах США. В контракте с «фиксированной ценой и последующими уточнениями целевых показателей» (firm-fixed-price contract with successive targets) и с «разделением издержек или долевого участия» используются индикаторы – «потолок цены» или «верхний предел конечной цены контракта» [12, с. 282–289] (Fedorovich, Muravnik, Bochkarev, 2013, р. 282–289).

Методический подход к определению верхней лимитной цены ПВН основан на использовании показателя эффективности, позволяющего комплексно охарактеризовать затраты на реализацию мероприятия и достигаемый эффект.

Суть методического подхода состоит в том, что эффект (полезность) от реализации мероприятия, приходящийся на единицу затраченных финансовых средств для перспективного высокотехнологичного ПВН, должен превышать эффективность израсходованных финансовых средств на реализацию мероприятия, относящегося к ПВН, находящейся в эксплуатации.

Для определения верхней лимитной цены применяется аналитическое выражение;

![]()

где ![]() ,

, ![]() – эффекты от реализации однородных

мероприятий, относящихся

к перспективной и существующей высокотехнологичной ПВН соответственно;

– эффекты от реализации однородных

мероприятий, относящихся

к перспективной и существующей высокотехнологичной ПВН соответственно; ![]() – верхняя лимитная цена планируемого

к реализации мероприятия;

– верхняя лимитная цена планируемого

к реализации мероприятия; ![]() – фактическая стоимость

реализации мероприятия, относящегося к существующей ПВН.

– фактическая стоимость

реализации мероприятия, относящегося к существующей ПВН.

Отсюда следует формула для определения верхней лимитной цены:

![]()

Таким образом, расходование

финансовых ресурсов на реализацию мероприятия в объеме ![]() является целесообразным с

военно-экономической точки зрения, если выполняется неравенство:

является целесообразным с

военно-экономической точки зрения, если выполняется неравенство: ![]() .

.

Для выполнения третьего из указанных выше требований – рациональность сроков начала и окончания ЖЦ высокотехнологичной ПВН, проводится моделирование конкуренции трех видов высокотехнологичной ПВН одного функционального назначения, отличающихся уровнем технического совершенства.

В основе методического подхода к определению рациональных сроков начала и окончания ЖЦ высокотехнологичной ПВН лежит сопоставление полных предстоящих (начиная с начала планового периода) затрат на реализацию ЖЦ существующей ПВН, находящейся в эксплуатации, модернизированной на плановом периоде ПВН и ПВН нового поколения. При этом все виды образцов на отрезке времени их эксплуатации обеспечивают достижение заданного эффекта.

Время окончания ЖЦ существующей ПВН определяется по результатам ее конкуренции с модернизированной ПВН, которая по сравнению с ПВН нового поколения может быть разработана раньше.

Так как эффект от применения ПВН проявляется на стадии эксплуатации, то для сопоставления с использованием критерия «эффект – затраты» существующей и модернизированной ПВН все предстоящие затраты, выходящие за пределы периода времени эксплуатации ПВН (НИОКР для модернизированной ПВН, утилизация для существующей и модернизированной ПВН), учитываются на указанном периоде.

При наличии у существующей ПВН «запаса конкурентоспособности» в ходе моделирования конкуренции рассматриваемых ПВН может осуществляться последовательный сдвиг вправо по оси времени начала ЖЦ модернизированной ПВН от наиболее раннего возможного срока до тех пор, пока не будет выполняться неравенство:

![]()

где ![]() ,

, ![]() – суммарные предстоящие

затраты на реализацию ЖЦ на отрезке времени эксплуатации

– суммарные предстоящие

затраты на реализацию ЖЦ на отрезке времени эксплуатации ![]() существующей и модернизированной ПВН

соответственно.

существующей и модернизированной ПВН

соответственно.

При этом все стоимостные

показатели мероприятий ЖЦ, учитываемые при определении значений ![]() и

и ![]() , а также иных стоимостных

показателей, используемых далее, должны быть приведены к единому расчетному

году.

, а также иных стоимостных

показателей, используемых далее, должны быть приведены к единому расчетному

году.

Выполнение указанного неравенства еще не означает, что соответствующий ему год начала ЖЦ является рациональным, так как возможна ситуация, когда имеются отдельные годы, в которых годовые затраты на реализацию ЖЦ модернизированной ПВН превышают аналогичные затраты для существующей ПВН.

При этом начальный отрезок времени (начало соответствует наиболее раннему возможному сроку начала ЖЦ модернизированной ПВН, а окончание – наиболее позднему возможному сроку окончания эксплуатации существующей ПВН, определяемому исходя из динамики его морального старения) и последующие (после сдвига начала ЖЦ модернизированной ПВН) отрезки являются общими для определения затрат на реализацию их ЖЦ.

Таким образом, выполнение указанного неравенства является необходимым, но недостаточным условием определения рационального года начала ЖЦ модернизированной ПВН.

Рациональным годом начала эксплуатации модернизированной ПВН является первый год, в котором выполняется неравенство:

![]()

где ![]() ,

, ![]() – предстоящие затраты в t-м году на реализацию ЖЦ (с учетом

распределенных по годам эксплуатации затрат на НИОКР по созданию высокотехнологичной

модернизированной ПВН и учетом затрат на утилизацию) существующей и

модернизированной ПВН соответственно.

– предстоящие затраты в t-м году на реализацию ЖЦ (с учетом

распределенных по годам эксплуатации затрат на НИОКР по созданию высокотехнологичной

модернизированной ПВН и учетом затрат на утилизацию) существующей и

модернизированной ПВН соответственно.

Пусть в ![]() -м году выполняется указанное

неравенство. Тогда исходя из прогнозируемой продолжительности выполнения НИОКР

определяется рациональное время начала ЖЦ высокотехнологичной модернизированной

ПВН.

-м году выполняется указанное

неравенство. Тогда исходя из прогнозируемой продолжительности выполнения НИОКР

определяется рациональное время начала ЖЦ высокотехнологичной модернизированной

ПВН.

Таким образом, выполнение указанного неравенства является достаточным условием определения рационального года начала ЖЦ модернизированной ПВН.

Окончание ЖЦ существующей ПВН определяется из условия – год, предшествующий началу производства высокотехнологичной модернизированной ПВН, является последним годом производства существующей ПВН. Тогда зная продолжительность производства и эксплуатации последней произведенной существующей ПВН, определяется рациональный год завершения ЖЦ существующей ПВН.

Рациональные годы

завершения ЖЦ модернизированной ПВН и начала ЖЦ высокотехнологичной ПВН нового

поколения определяются на основе моделирования их конкуренции и определения

года ![]() , который удовлетворяет

сформулированным выше необходимому и достаточному условиям применительно к

рассматриваемой паре ПВН.

, который удовлетворяет

сформулированным выше необходимому и достаточному условиям применительно к

рассматриваемой паре ПВН.

Заключение

Изложенные методические подходы к формированию стоимостных и временных параметров ЖЦ высокотехнологичной ПВН образуют единый комплекс, охватывающий как затратный, так ценностной подходы к формированию стоимостных показателей, а также целевое использование трудовых, временных и финансовых ресурсов, применение которых на практике позволит повысить эффективность расходования бюджетных средств, выделяемых на обеспечение военной безопасности государства. Кроме того, рассмотренные методы могут быть применены и в гражданском секторе экономики.

Таким образом, в ходе исследований доказано, что стоимостные и временные параметры ЖЦ высокотехнологичной ПВН будут носить обоснованный характер и обеспечат целевое использование трудовых, временных и финансовых ресурсов, если в процессе их обоснования выполняются изложенные в статье условия и комплекс правил; применяются методы оценки стоимостных и временных параметров на основе прогнозной трудоемкости работ и динамики стоимостных и временных параметров при переходе от одного поколения высокотехнологичной ПВН к другому; используется специальный стоимостной индикатор – верхняя лимитная цена, позволяющий обеспечить военно-экономическую целесообразность расходования бюджетных средств на реализацию мероприятий ЖЦ ПВН; применяется новый методический подход к определению сроков начала и окончания ЖЦ высокотехнологичной ПВН на основе моделирования конкуренции трех видов ПВН одного функционального назначения, отличающихся уровнем технического совершенства. Это подтверждает правильность выдвинутой гипотезы.

Для практической реализации изложенных в статье материалов необходимо решить важную проблему – создание информационно-аналитической системы, позволяющей хранить информацию о стоимостных и временных параметрах ЖЦ высокотехнологичной ПВН, составе и трудоемкости работ, выполняемых в ходе реализации мероприятий ЖЦ высокотехнологичной продукции, а также проводить комплекс расчетных и логических операций, связанных с формированием логической структурной схемы решения задач для выполнения мероприятия, определения продолжительности критического пути, значения верхней лимитной цены мероприятия ЖЦ, а также рациональных сроков начала и окончания ЖЦ высокотехнологичной ПВН.

[1] Концепция государственного регулирования цен на продукцию военного назначения (одобрена решением ВПК при Правительстве Российской Федерации 29 августа 2007 г.).

[2] Постановление Правительства РФ от 02.12.2017 № 1465 (ред. от 10.04.2020) «О государственном регулировании цен на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу, а также о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»; Приказ Минпромторга России от 08.02.2019 № 334 «Об утверждении порядка определения состава затрат, включаемых в цену продукции, поставляемой в рамках государственного оборонного заказа» и др.

References:

Babkin G.V., Lavrinov G.A., Podolskiy A.G. i dr. (2019). Oboronno-promyshlennyy kompleks Rossiyskoy Federatsii: prioritetnye napravleniya, organizatsionno-ekonomicheskie mekhanizmy i metodicheskoe obespechenie innovatsionnogo razvitiya [The military industrial complex of the Russian Federation: priorities, organizational and economic mechanisms and methodological support of innovative development] M.: Izdatelskiy dom «Granitsa». (in Russian).

Batkovskiy A.M., Kravchuk P.V., Styazhkin A.N. (2019). Otsenka ekonomicheskoy effektivnosti proizvodstva vysokotekhnologichnoy produktsii innovatsionno-aktivnymi predpriyatiyami otrasli [Evaluation of the economic efficiency of the production of high-tech products by innovation-active enterprises of the industry]. Creative economy. 13 (1). 115-128. (in Russian). doi: 10.18334/ce.13.1.39738.

Boginskiy A.I. (2019). Ispolzovanie tsifrovoy modeli produkta v reshenii zadachi optimizatsii zatrat na etapakh zhiznennogo tsikla perspektivnoy produktsii [The use of a digital product model in solving the problem of cost optimization at the stages of the life cycle of promising products]. Creative economy. 13 (8). 1563-1572. (in Russian). doi: 10.18334/ce.13.8.40890.

Borisova E.V. (2019). Instrumenty formirovaniya innovatsionnoy infrastruktury regiona dlya proizvodstva vysokotekhnologichnoy produktsii [Instruments of formation innovative infrastructure of the region for production of hi-tech products]. Creative economy. 13 (9). 1783-1798. (in Russian). doi: 10.18334/ce.13.9.40960.

Buravlev A.I., Burenok V.M., Lavrinov G.A. i dr. (2017). Metody voenno-nauchnyh issledovaniy sistem vooruzheniya [Methods of military scientific research of weapons systems] M.: «Izdatelstvo «Granitsa». (in Russian).

Burenok V.M., Lyapunov V.I., Mudrov V.I. (2004). Teoriya i praktika planirovaniya i upravleniya razvitiem vooruzheniya [Theory and practice of planning and management of armament development] M.: Vooruzhenie. Politika. Konversiya. (in Russian).

Fedorovich V.A., Muravnik V.B., Bochkarev O.I. (2013). SShA: Voennaya ekonomika [The USA: military economy] M.: Mezhdunarodnye otnosheniya. (in Russian).

Glebova O.V., Simonov A.V. (2018). Upravlenie ekonomicheskoy bezopasnostyu uchastnikov vysokotekhnologichnyh proektov razrabotki i proizvodstva produktsii dvoynogo i grazhdanskogo naznacheniya na osnove kontraktnogo podkhoda [Managing economic security of participants of high-tech projects for development and production of dual and civil products based on the contract approach]. Russian Journal of Innovation Economics. 8 (1). 117-128. (in Russian). doi: 10.18334/vinec.8.1.38857.

Leonov A.V., Pronin A.Yu. (2019). Problemy i puti sozdaniya vysokotekhnologichnoy produktsii oboronno-promyshlennogo kompleksa [Problems and ways of creation of high-tech products of military industrial complex] M.: INFRA-M. (in Russian).

Podolskiy A.G. (2017). Verkhnyaya limitnaya tsena: indikator effektivnosti raskhodovaniya byudzhetnyh sredstv [The Overhead Limit Price: the Indicator of Budget Funds Effective Spending]. Electronic scientific journal. (1(38)). 57-63. (in Russian).

Podolskiy A.G., Prosvirina N.V. (2019). Verifikatsiya tekhniko-ekonomicheskikh pokazateley planiruemyh meropriyatiy stadiy zhiznennogo tsikla perspektivnyh obraztsov tekhniki [Verification of technical and economic indicators of planned activities at the stages of the life cycle of promising equipment samples] Stavropol: Tsentr nauchnogo znaniya «Logos». (in Russian).

Страница обновлена: 05.06.2025 в 22:23:08

Russia

Russia