The Northern cod as a resource of food security

Pavlova S.A.1, Pavlov I.E.2, Shukshina T.G.1, Belousova A.B.1

1 МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЕНИЯ ИМЕНИ К.Г. РАЗУМОВСКОГО (ПЕРВЫЙ КАЗАЧИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

2 Институт общественных наук РАНХиГС

Download PDF | Downloads: 16 | Citations: 1

Journal paper

Food Policy and Security (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 7, Number 2 (April-June 2020)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=43812527

Cited: 1 by 31.03.2023

Abstract:

Food security is an integral part of the Strategy of the National Security of the Russian Federation. Ensuring food security is one of the key positions of the Strategy. The Russian Federation approved the Food Security Doctrine in 2010. Water biological resources are an integral part of Russia's food security. Fish resources provide food for the population; and they are renewable. Cod is an important food item for residents of the Northern regions. Its reproduction takes place in natural waters and should be regulated not only by natural ecological cycles, but also by legislation.

Cod is a valuable commercial species that has a long history of fishing. But in terms of its strategic importance as a food product, it has never been considered. And, for example, for Norway, this is the main food product. It means reduction of the quality of life if it will be lost. For some people, removing it from the diet can lead to a number of diseases. For the food industry involved in the production of food, more attention should be paid to the nutritional value of fish, to produce products that will preserve its nutritional quality. The management tasks are as follows: improving people’s health and quality of life. Effective management of natural resources should be based on an integrated approach; and it should be based on comprehensive information about the food resource.

The authors of the article suggest that the management system should pay attention to the need for a comprehensive study of a valuable fishing resource from the perspective of achieving food security goals. In the fisheries sector, it is necessary not only to develop practical measures to assess the allowable catch, but also measures for the reproduction and conservation of resources. When developing healthy diets, special attention should be paid to cod.

Keywords: cod, food security, fishing, quotas, legislation

Введение

Цель изучения ценного промыслового ресурса «северная треска» – оценка его вклада в продовольственную безопасность.

Научная новизна:

– определена роль продовольственной безопасности в Стратегии национальной безопасности;

– на основании нормативно-правовых актов определена роль рыбохозяйственного комплекса в продовольственной безопасности;

– проанализированы нормы права, которые регулируют промысел северной трески;

– выявлены особенности воспроизводства ценного водного биологического ресурса – трески;

– проанализирована пищевая ценность трески и ее роль в здоровом питании.

Авторская гипотеза. На основании проведенных исследований можно сделать предположение, что для воспроизводства природного потенциала трески необходимо проводить не только мероприятия, направленные на изучение количественного состава популяции, но и разрабатывать прогнозы будущих уловов с учетом как биостатических показателей популяции с учетом ограничительных мер по изъятию (эксплуатации) природного ресурса, так и при внедрении методов ее воспроизводства. Существующий международный опыт по двустороннему сотрудничеству, заключенный между Норвегией и Россией, положительно влияет на сохранение популяции трески. Его следует применять для эксплуатации водных биологических ресурсов в других промысловых зонах международного промысла. Анализ пищевой ценности мяса рыбы указывает на возможность использования ее в рационах здорового питания.

Продовольственная безопасность – составная часть государственной безопасности. В РФ базовым документом стратегического планирования является Стратегия национальной безопасности. В ней отражены ключевые позиции направлений государственной безопасности, определены цели, задачи, национальные интересы и стратегические национальные приоритеты. На долгосрочную перспективу определены национальные интересы, такие как:

– повышение качества жизни граждан – гарантируется за счет обеспечения продовольственной безопасности;

– укрепление здоровья населения.

Обеспечение продовольственной безопасности осуществляется за счет достижения продовольственной независимости Российской Федерации. Важной составной частью продовольственной независимости является ускоренное развитие и модернизация рыбохозяйственного комплекса, пищевой промышленности и инфраструктуры внутреннего рынка. В Стратегии уделяется внимание обеспечению национальных интересов посредством реализации стратегических национальных приоритетов в области экологии живых систем и рационального природопользования.

В области экологической безопасности и рационального природопользования стратегическими целями являются:

– сохранение и восстановление природных систем;

– обеспечение качества окружающей среды, необходимого для жизни человека и устойчивого развития экономики;

– ликвидация экологического ущерба от хозяйственной деятельности в условиях возрастающей экономической активности и глобальных изменений климата.

Россия в настоящее время занимает 4–5 место по добыче водных биологических ресурсов. В последние годы вылов Российской Федерации постепенно растет как за счет освоения невостребованных ресурсов во внутренних водах и исключительной экономической зоне России, так и за счет использования сырьевой базы за пределами вод российской юрисдикции [1, c. 3] (Antonov, 2016).

Указом Президента Российской Федерации от 30 января 2010 г. № 120 утверждена Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации. В ней, в частности, уделяется внимание необходимости соблюдения рациональных норм потребления пищевой продукции. Рацион –

это набор продуктов, включающий пищевую продукцию в объемах и соотношениях, отвечающих современным научным принципам оптимального питания, учитывающий сложившуюся структуру и традиции питания большинства населения. Согласно Доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации, продукция рыбного промысла (рыба и рыбопродукты в живом весе – весе сырца) должна составлять в рационе людей не менее 85% [2, 3]. Доктрина является основой для разработки нормативных правовых актов в области обеспечения продовольственной безопасности. Она учитывает рекомендации Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Гарантией продовольственной безопасности рыбной продукции является наличие необходимых резервов и запасов водных биологических ресурсов, а также стабильность промыслового улова. При этом следует соблюдать все рекомендации по сохранению численности и воспроизводства ресурсов. Правительством РФ 27 марта 2019 г. утверждена «Государственная программа РФ «Развитие рыбохозяйственного комплекса». Срок реализации программы – до 2024 г. В ней обоснована подпрограмма 1 «Организация рыболовства». Задачи подпрограммы, в частности, определены следующим образом:

– создание условий для повышения эффективности добычи (вылова) водных биологических ресурсов, в том числе для обеспечения интересов РФ в области рыболовства на международном уровне;

– формирование условий для обеспечения законного и безопасного промысла важных биологических ресурсов.

При этом целевые показатели к 2024 г. должны выйти на следующий уровень [2, с. 36]:

– увеличение объема добычи (вылова) водных биологических ресурсов на 21,9% по отношению к базовому периоду (2013 г.);

– удельный вес отечественных водных биологических ресурсов рыбной продукции на внутреннем рынке – до 85%;

– обеспечение среднедушевого потребления населением России рыбы и рыбопродуктов (в рыбе-сырце) на уровне не ниже 23,7 кг.

Северные регионы РФ выходят к акваториям северных морей, которые являются и международными водами. В них идет интенсивный промысел водных биологических ресурсов. В северных субъектах России рыбная отрасль занимает главенствующее значение в отраслях хозяйства. Она обеспечивает граждан Российской Федерации продуктами, необходимыми для здорового питания. Социально-экономическое развитие этих субъектов связано с развитием рыбной отрасли. Она относится к капиталоемкому и инфраструктурно сложному производству. Рыбная отрасль поставляет на внутренние и внешние рынки рыбную продукцию.

Вклад трески в продовольственную безопасность

Водные биоресурсы – важные ресурсы, продукт питания для человека и кормовая добавка для сельскохозяйственных животных. Водные биологические ресурсы составляют большую часть ресурсного потенциала страны, которая используется с продовольственными целями. Рыболовство – составная часть отраслей народного хозяйства. От эффективности планирования ее деятельности и оценки рентабельности зависит социально-экономическое развитие региона. В РФ учет продовольственных интересов населения важен для стабильного развития субъекта. Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 1 «Организация рыболовства» в рамках государственной Программы РФ «Развитие рыбохозяйственного комплекса» включают такие показатели, как:

– динамика объема (вылова) водных биологических ресурсов по отношению к показателям базового периода (%);

– удельный вес отечественной рыбной продукции (годовое значение) в общем объеме ее товарных ресурсов (с учетом переходящих запасов) внутреннего рынка рыбной продукции (%).

Предоставление в пользование информации о водных биоресурсах осуществляется в открытом доступе:

– информация о распределении квот добычи (вылова) водных биоресурсов между лицами, у которых возникает право на добычу (вылов) указанных водных биоресурсов;

– определение объема добычи (вылова) водных биоресурсов с учетом всех факторов: экологических, социальных и экономических;

– информация о производстве и реализации рыбной продукции.

В РФ для оценки состояния продовольственной безопасности в качестве критерия используют удельный вес отечественной рыбной продукции в объеме товарных ресурсов внутреннего рынка соответствующих продуктов. Удельный вес имеет пороговое значение – не менее 80%. В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, определены основные перспективы развития рыбохозяйственного комплекса. Так, по отношению к 2007 году в 2020 году:

– добыча водных биоресурсов должна увеличиться в 1,8 раза;

– среднедушевое потребление рыбных товаров возрастет с 12,6 кг до 23,7 кг;

– доля производства товарной пищевой рыбной продукции с высокой добавленной стоимостью должна увеличиться с 51% до 82%;

– доля российской рыбной продукции в структуре потребления должна увеличиться с 67% до 85%.

Во второй половине XX века отмечалось снижение среднедушевого потребления рыбопродукции. Росла доля импортной рыбной продукции в структуре общего потребления страны. Выявленные негативные тенденции явились толчком для осознания необходимости пересмотра системы использования рыбных ресурсов и необходимости детального изучения как биотических показателей рыбной популяции, так и экономической значимости биоресурса. В начале XXI века в России обеспечение среднедушевого потребления рыбной продукции шло за счет импорта. Это позволило поднять потребление рыбной продукции на внутреннем рынке с 24,4% в 2000 г. до 40,6% в 2005 г. Но это не решило проблем в рыбохозяйственной отрасли. Ее необходимо было развивать и, в частности, модернизировать. Значение ее в социально-экономическом развитии страны велико, так как Россия – морская держава. Особенно актуально развивать структуру рыбохозяйственного комплекса – в прибрежных субъектах. При этом большое внимание следует уделять развитию рыбохозяйственного комплекса субъектов северных морских регионов. В Беринговом море тресковых добывают в течение всего года и на всей акватории моря. В период с 2000 г. до 2008 г. показатели доли импорта и экспорта рыбной продукции в потребительской корзине постепенно были скорректированы, объемы экспорта увеличились на 15,1%, импорта – в 2,37 раза [4, c. 425] (Kuranov, 2016).

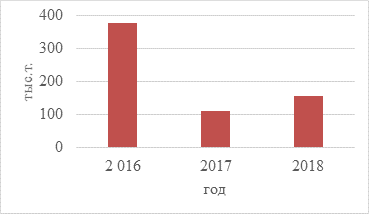

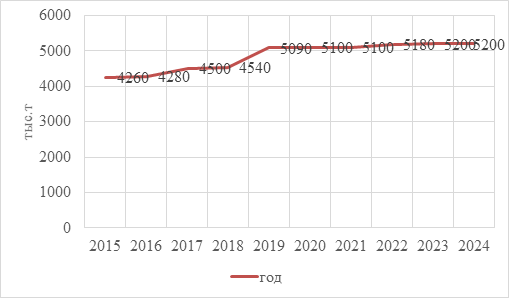

Но, анализируя данные Росстата, можно сделать вывод, что за трехгодичный период с 2016 г. по 2018 г. вылов морской живой рыбы, не являющейся продукцией рыбоводства, снизился (рис. 1). А в соответствии с подпрограммой 1, в РФ годовое плановое значение вылова водных биологических ресурсов, включая рыбу (тыс. т), с каждым годом должно увеличиваться (рис. 2) [5, с. 327]. Таким образом, наблюдается дисбаланс в целевых показателях. Потребности в морепродуктах увеличиваются, а их доля добычи снижается. Переход на аквакультуру позволяет восполнить в рационе человека рыбный белок. Но в ряде случаев он не является диетическим. Треска же обладает высокими пищевыми качествами, в ней мало жира, а мясо содержит ценные вещества, необходимые для диетического питания и «здоровых» рационов.

Рисунок 1. Рыба морская живая, не являющаяся продукцией рыбоводства (тыс. тонн), по данным Росстата за 2019 г.

Источник: график на основе данных [5].

Рисунок 2. Объем добычи (вылова) водных биологических ресурсов (годовое плановое значение) тыс. т в РФ, по данным подпрограммы 1 «Организация рыболовства» в рамках государственной Программы РФ «Развитие рыбохозяйственного комплекса» (ст. 36)

Источник: данные Росстата для Подпрограммы 1.

Мероприятия, осуществляемые РФ в рамках реализации Программы РФ «Развитие рыбохозяйственного комплекса», подпрограммы 1 «Организация рыболовства», должны обеспечивать достижение целей, решение задач и достижение целевых показателей. При этом должна учитываться региональная природно-экономическая специфика. В практике рыбного промысла в северных странах треска как водный биологический ресурс представляет наибольший интерес, поскольку является ценнейшим промысловым объектом, пользующимся высоким спросом как на внутреннем, так и на международном рынке. Ареал трески охватывает умеренную область Атлантического океана, образуя несколько географических подвидов: арктическая, беломорская, балтийская и др. В восточной части Атлантики треска распространена от Бискайского залива до Баренцева моря и Шпицбергена; в западной – от мыса Хаттерас (Северная Каролина) до Гренландии [6, с. 5].

В Беринговом море, которое наиболее охвачено промыслом, большее изъятие промыслового вида происходит в период июнь – декабрь. За время путины в эти месяцы изымается до 91,8% разрешенного для добычи водного биологического ресурса. Наиболее благоприятные условия для вылова по метеорологическим и гидродинамическим показателям – в период с июля по сентябрь, когда вылавливают до 50% от всей продукции [7, 8, c. 119, 121] (Datskiy, 2019).

Различают два вида трески: атлантическая и тихоокеанская. Атлантическую ловят в Баренцевом и Белом море и поставляют из Мурманска и Архангельска. Тихоокеанская ловится на Дальнем Востоке, она мельче по размеру. На сегодняшний день Россия стала одним из главных экспортеров трески в мире. Треска – важный биологический ресурс, составляющий основной рацион для местного населения. Она – основа развития как для экономической сферы, так и для социальной. Контроль за фактическим выловом трески является важным аспектом регулирования промысла. Начало истории ее промысла и использования теряется в веках. Треска – герой древних скандинавских саг о путешествиях. Поморов, англичан, американцев и канадцев она спасала в голодные годы. Ее сушили, вялили, солили, варили уху. Треска – это незаменимый источник белка [9, c. 6].

Северные промысловые регионы России имеют большое значение для социально-экономического развития страны. Тресковый промысел ведут многие страны северных морей. И в настоящее время треска является одним из самых популярных видов промысловых рыб России и северных государств. Атлантическую треску ловят круглый год суда тралового флота [10] (Yaragin, 2006). В год добывается около 440 тыс. тонн. Рыболовные траулеры несут трех-четырехнедельную вахту на Крайнем Севере, в Баренцевом море. При этом известно, что значительный урон наносит нелегальный промысел. Так, например, по данным опубликованного отчета WWF за 2008 г., нелегальный объем вылова трески в Баренцевом море в 2005 году оценен более чем в 100000 тонн, что в денежном выражении составляет 225 миллионов евро (350 миллионов долларов США) [11, 12].

Популяция трески, обитающая в Баренцевом море и смежных с ним районах, является одной из самых больших в Северной Атлантике и называется в разных источниках «лофогено-баренцевоморской», «арко-норвежской», «баренцевоморской», «северо-восточной арктической». Долгожителем является атлантическая треска, отдельные особи которой способны прожить до 25 лет [10].

Под последним названием она входит в реестр запасов, оцениваемых Международным советом по исследованию моря (ИКЕС). Ареал трески определяется в основном районами распространения атлантических и прибрежных вод. Температурный диапазон встречаемости взрослой рыбы в придонном слое составляет 0–6 °С. Океанологические условия оказывают большое влияние на состояние запаса трески как непосредственно, изменяя направления миграции рыб и выживаемость особей разных поколений, так и через трофическую сеть, вызывая колебания численности обилием и доступностью корма [11].

Половозрелая треска в ноябре – январе уходит к местам нереста. Она собирается в большие косяки в районах, в которых кормилась осенью. Места таких «преднерестовых» концентраций обнаружены на Гусиной банке, в Канинском районе, в районе «Центрального языка» и на южном склоне Медвежинской банки. Заметили, что раньше уходят на нерестилища рыбы, икрометавшие в прошлые годы, позднее – впервые созревающие.

У западных и северо-западных берегов Норвегии нерест рыбы происходит в феврале – апреле. Главнейшие нерестилища располагаются у Лофотенских островов и в районе Мере (Вестланд), в северо-западной Норвегии. У берегов Мурмана активный нерест начинается в конце апреля и заканчивается в июне. Отмечают, что у норвежских берегов во время икрометания треска поднимается в средние слои воды, образуя мощные косяки. По некоторым данным, скопления рыбы могут занимать объем более километра в длину и 10–15 м в глубину, нерестовый косяк – несколько миллионов особей [11].

После нереста треска, возвращаясь к местам откорма, движется не крупными косяками, а отдельными стаями. На пути следования косяки отнерестившихся и неполовозрелых рыб перемешиваются и только летом расходятся по своим ареалам. Определено, что у центрального желоба Баренцева моря ареалы располагаются на разных глубинах. Но самые крупные рыбы не возвращаются после нереста на мелководья восточной части моря. Они населяют глубоководные ареалы [10] (Yaragin, 2006).

В 2019 г. норвежское министерство дало заключение, что популяция трески в настоящее время находится в хорошем состоянии. В связи с этим общая квота была установлена на уровне 725 тыс. тонн, и из этой квоты норвежская доля – 328,7 тыс. тонн. Ежегодно в соответствии с рекомендациями российских и норвежских ученых, которые отслеживают состояние водных биологических ресурсов в море, устанавливаются квоты по ее добыче. Большой ущерб промыслу и состоянию промысловых популяций оказывает незаконный промысел. В связи с этим страны, которые занимаются промыслом, разрабатывают мероприятия по борьбе с ним. Так, по данным отчета WWF за 2008 г., предлагаемые меры по борьбе с незаконным промыслом в Баренцевом море могут включать ряд действенных мероприятий [10, с. 8–17; 11] (Yaragin, 2006):

– запрет на перегрузки улова в море на суда под удобным флагом;

– необходимость портового контроля – инициатива Комиссии по рыболовству в северо-восточной Атлантике;

– разработка и подписание двусторонних межгосударственных соглашений по портовому контролю;

– поддержка добровольных инициатив со стороны рыбоперерабатывающей промышленности.

Согласно данным отраслевой системы мониторинга РФ, к 25 марта 2020 года общий вылов водных биоресурсов российскими пользователями составил более 1,27 млн тонн, что на 71,55 тыс. тонн, т.е. на 6% больше уровня прошлого года. При этом, по данным Федерального агентства по рыболовству РФ, промысел трески в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне РФ вырос на 8,73 тыс. тонн больше – около 47,6 тыс. тонн, а в Северном рыбохозяйственном бассейне трески на 8,73 тыс. тонн больше, и это около 47,6 тыс. тонн [5, с. 39–47].

В настоящее время считают, что, по требованиям к технологии сырья, более 90% продукции из рыбы должно производиться непосредственно в море, а далее экспортироваться в виде потрошеной обезглавленной рыбы. На американских траулерах-процессорах, например, продукция неглубокой переработки минтая в Тихом океане составляет от 3,4 до 15,3%. На выпуск филе в России в среднем направляется около 96% трески. В экспорте Норвегии рыбопродукция из трески и пикши первичной разделки составляет от 19,4 до 24,3% [9, c. 98].

Треска может длительно храниться. В свежем мясе трески содержится 0,3% жира и 16–19% протеина, поэтому высушенная треска представляет собой концентрированный белок. Это источник пищевого белка длительного хранения, и его необходимо включать в рацион не только северных жителей. В продукты питания идут также язык и «щеки» трески. Норвежцы считают их деликатесами. Уху из трески варят с головой. Считают, что она придает ей особый аромат [10, 11] (Yaragin, 2006).

Икру трески едят соленую и копченую. Это любимое блюдо жителей Ньюфаундленда. Исландцы и шотландцы набивают желудок трески ее печенью, делая оригинальные сосиски [12]. Их варят. Кожу также можно употреблять в пищу или же делать сувениры. Из костей и неиспользованных остатков делают удобрения. Кости также могут идти в пищу. Исторически исландцы их вымачивали в кислом молоке, и это был продукт, богатый кальцием, который был необходим представителям северных народностей.

Пищевая ценность мяса рыбы на порцию в 100 г.: белков – 16 г; жиров – 0,6 г; углеводов – 0 г; пищевых волокон – 0 г; воды – 82 г. В 100 г продукта содержатся микро-, макроэлементы и жирные кислоты: омега-3 – 0,166 г; омега-6 – 0,01 г; йод – 0,13 мг; фосфор – 210 мг; железо – 0,5 мг; магний – 30 мг; сера – 200 мг; кальций – 25 мг; марганец – 80 мкг; хлор – 165 мг; медь – 150 мкг; никель – 9 мкг; фтор – 700 мкг; калий – 340 мг; цинк – 1,02 мг. Калорийность рыбы на 100 г.: в свежем виде – не более 80 ккал; в жареном виде – 115 ккал; в копченом виде с маслом – 290 г; в вареном виде – 75 ккал; в запеченном виде – 90 ккал [14]. Исходя из этого, можно сделать вывод, что треска является диетическим продуктом. В рыбе содержится омега-3. Это вещество применяется для профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы и регуляции сердечного ритма, стабилизации артериального давления.

Треска – водный биологический ресурс международного уровня. Вопросы международного урегулирования промысла в РФ осуществляются на основе ФЗ № 166 «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» от 20.12.2004. В Статье 19 «Промышленное рыболовство в морских водах, открытом море и районах действия международных договоров» пункта 2 указано, что для осуществления промышленного рыболовства в морских водах и в районах действия международных договоров в отношении видов водных биоресурсов общий допустимый улов устанавливается и распределяется применительно к квоте добычи (вылова) водных биоресурсов. В соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 30 настоящего Федерального закона, такие водные биоресурсы предоставляются в пользование на основании договоров, предусмотренных статьей 33.7 настоящего Федерального закона.

Также в практической деятельности промысла следует учитывать содержание статьи 33.1. «Договор о закреплении доли квоты добычи (вылова) водных биоресурсов» и статьи 33.7. «Договор о закреплении и предоставлении доли квоты добычи (вылова) водных биоресурсов на инвестиционные цели» (введена Федеральным законом от 03.07.2016 № 349-ФЗ) для того, чтобы вопросы природопользования были урегулированы нормами права [15, 16].

В России уполномоченный федеральный орган исполнительной власти – Росрыболовство. В его функции в сфере рыбного хозяйства и рыболовства входит:

– выработка и реализация государственной политики;

– осуществление функций нормативно-правового регулирования.

Урегулирование промысла между Россией и Норвегией идет в соответствии с заключением Смешанной Российско-Норвежской Комиссии по рыболовству (СРНК). Она создана путем подписания Соглашения между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и Правительством Королевства Норвегии о сотрудничестве в области рыболовства 11 апреля 1975 года. В настоящее время в ходе работы комиссии стороны обмениваются статистическими данными. Получив данные о вылове за 2018 год и истекший период 2019 года, комиссия утвердила общий допустимый улов по основным промысловым видам рыб Баренцева моря и распределила национальные квоты на 2020 г. [14]. По итогам сессии стороны определили, что на 2020 год оценка допустимого улова (ОДУ) составит 738 тыс. тонн трески, а это на 13 тыс. тонн больше показателя 2019 года, из них национальная квота Российской Федерации составляет 315,28 тыс. тонн.

Современное состояние промысла трески регулируется приказом Росрыболовства от 05.12.2019 № 655 (ред. от 30.12.2019) «О распределении общих допустимых уловов водных биологических ресурсов Северного рыбохозяйственного бассейна, а также квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, предоставленных Российской Федерации в районах действия международных договоров Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов применительно к видам квот их добычи (вылова) на 2020 год».

Приказом от 24 декабря 2019 г. № 744 «О распределении объема части общего допустимого улова водных биологических ресурсов…», утвержденным применительно к квоте добычи (вылова) водных биологических ресурсов, регулируется помысел Российской Федерации в районах действия международных договоров. В его рамках на 2020 год Россия приобрела право осуществлять промысел в экономической зоне Норвегии.

Промысел трески в Баренцевом море и сопредельных водах разрешен России, Норвегии, Фарерских островам, Франции, Германии, Польши, Дании, Эстонии, Гренландии, Исландии, Ирландии, Нидерландам, Португалии, Испании и Великобритании. Промысел северо-восточной арктической трески ведется главным образом в трех районах: у северо-западного побережья Норвегии, в Медвежинско-Шпицбергенском районе и южной части Баренцева моря. У норвежского побережья вылавливается преимущественно половозрелая рыба, а также крупная неполовозрелая. В южной части моря и в Медвежинско-Шпицбергенском районе – в основном неполовозрелая, моложе 8 лет [10, 11] (Yaragin, 2006).

В связи с этим необходимо рассматривать промысел трески как стратегически важный ресурс не только для РФ, но и для северных государств. Осуществление рыболовства трески, как показывает исторический опыт, должно регламентироваться международными и федеральными законами. Промысел ее может ограничиваться или запрещаться в порядке, установленном международными договорами и законодательством. Очень важно при этом учитывать биологические особенности и влияние факторов среды, промысла и любых антропогенно-техногенных факторов в регионах нагула, икрометания, миграции на воспроизводство популяции. Приоритет при ведении промысла должен отдаваться сохранению не только особо ценных видов водных биоресурсов, но и стратегически важному продовольственному ресурсу. Необходимо ввести в практику мероприятия по снижению экологических рисков на приграничных акваториях Российской Федерации с целью сохранения ценного продовольственного ресурса. Уделять необходимое внимание восстановительному потенциалу трески, ограничивая при необходимости ее промысел. Следует разработать программы оценки воспроизводства трески в природных акваториях. Необходимо на законодательном уровне проработать вопросы по сохранению численности природных популяций трески, по реализации мероприятий ее искусственного воспроизводства при необходимости, урегулировать вопросы международного промысла со странами, занимающимися промыслом трески.

Заключение

Законодательство стран, занимающихся рыбным промыслом, основывается на общих принципах, которые следует учитывать и придерживаться в практической деятельности:

– промысловый объект является важнейшей составной частью природы;

– природный ресурс используется человеком для потребления и является основой жизни и деятельности человека;

– необходим учет водных биоресурсов;

– регулирование отношений в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов должен осуществляться на правовой основе;

– право собственности на биоресурсы и иные права является основой осуществления хозяйственной и иной деятельности;

– приоритет сохранения водных биоресурсов и их рационального использования перед использованием водных биоресурсов в качестве объекта права собственности и иных прав.

При этом необходимо учитывать, что владение, пользование и распоряжение водными биоресурсами должно осуществляться собственниками свободно. Но иметь право, это еще не значит не наносить ущерб окружающей среде и состоянию водных биоресурсов. При промысле водных биологических ресурсов должны учитываться: биологические особенности; доступность для использования; экономическое значение и другие факторы. При их добыче должны быть разработаны и запретные меры. При решении вопросов, касающихся рыболовства и сохранения водных биоресурсов, необходимо участие граждан и общественных объединений. Необходимо детально прорабатывать вопросы, связанные с функционированием рыбной отрасли, особенно ее организации в северных субъектах РФ [18] (Vasilev, 2014). А субъекты хозяйственной деятельности должны обеспечить возможность такого участия и инвестирования в порядке и формах, которые установлены законодательством.

Коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации должен быть обеспечен доступ к водным биоресурсам для обеспечения жизнедеятельности населения. Для них тресковый промысел не только этнический обычай, но и продукт, необходимый для рационального питания.

Необходимо учитывать, что треска – стратегический ресурс для субъектов РФ и стран, исторически ведущих тресковый промысел. При управлении морскими районами и в частности морскими биологическими ресурсами как стратегическими ресурсами следует учитывать международный опыт. Например, в Норвегии успешно развивается комплексный подход. В России такой подход внедряется с трудом. Но в настоящее время вопросы морского пространственного планирования разрабатываются и получают научное обоснование. Необходимо их активно внедрять в практику. Тем более, что принятая Стратегия развития морской деятельности России до 2030 г. предусматривает это направление деятельности. Концепция уязвимых морских экосистем (УМЭ), разработанная Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО), вполне может быть реализована в целях управления тресковым промыслом и охраны морской акватории и ресурсов в районах за пределами зон национальной юрисдикции стран, ведущих промысл [19] (Spiridonov, Vinnikov, Golenkevich, Mayss, 2018). В рамках Концепции УМЭ реализуется комплексный подход к управлению и использованию морских ресурсов. Рассматривая тресковый промысел с позиций стратегически значимого ресурса в международном аспекте, считаем важным решение задачи эффективного управления промыслом не только с точки зрения эффективности лова, но и с позиций сохранения природной популяции и необходимости внедрения методов ее воспроизводства с привлечением международного научного потенциала.

Треска является ценным пищевым продуктом и она должна быть востребована в рационах здорового питания. Рационы должны рассчитывать, например, такие показатели:

– пищевая ценность;

– медико-биологическая оценка безопасности продовольственной продукции;

– соответствие продовольственного сырья экологическим, санитарно-эпидемиологическим и иным требованиям.

Проведение фундаментальных и прикладных научных исследований по ценности рыбной продукции позволит разработать рационы питания по группам населения, расширить ассортимент и объем производства пищевой продукции массового потребления со сниженным содержанием жира и богатой белком. Это, в свою очередь, ориентирует общество на модернизацию производства, перерабатывающего рыбное сырье, и способствует развитию пищевой промышленности. Здоровое питание – это актуальное направление жизни современного человека. А управление рыболовством в РФ должно быть комплексным.

Треску следует рассматривать как стратегический продовольственный ресурс. Треска – социально-экономически важный ресурс, а ресурсы должны охраняться законом. Тресковый промысел регулируется международными договорами. Договоры должны не только регулировать промысел, но и быть направлены на восстановление тресковой популяции. Удельный вес отечественной рыбной продукции – это критерий, который рассчитывается как для объема товарных ресурсов внутреннего рынка, так и для продажи. С точки зрения продовольственной безопасности необходимо учитывать способность трески к воспроизводству в природных популяциях, так как в настоящее время ведется ее активный промысел. Велико значение трески и для развития отраслей хозяйства и социально-экономического развития северных регионов. Необходимо анализировать накопленные знания как в области биологических особенностей популяции, так и в области норм права, которые призваны урегулировать промысел и способствовать возобновлению природных ресурсов. Тем более таких, которые, как треска, имеют стратегическое значение для государства.

References:

Rossiya v tsifrakh. 2019 [Russia in figures. 2019] (2019). M.: Rosstat. (in Russian).

Antonov V.P. (2016). Ispolzovanie syrevoy bazy rossiyskogo rybolovstva v 2013 g [Use of the raw material base of the Russian fishery in 2013]. Trudy VNIRO. 160 3-11. (in Russian).

Borisov V.M., Drevetnyak K.V., Grekov A.A.. Russkikh A.A. (2016). Ispolzovanie rybopromyslovyh zapasov Barentseva morya i sopredelnyh vod otechestvennym flotom v 2013 g [Use of fishing stocks in the Barents sea and adjacent waters by the Russian fleet in 2013]. Trudy VNIRO. 160 95-115. (in Russian).

Datskiy A.V. (2019). Syrevaya baza rybolovstva i eyo ispolzovanie v rossiyskikh vodakh Beringova morya. Soobshchenie 3. Sezonnaya dinamika vylova vodnyh biologicheskikh resursov [Raw material base of fishery and its use in the Russian waters of the Bering sea. Report 3. Seasonal dynamics of aquatic biological resources catching]. Trudy VNIRO. 177 149. (in Russian).

Kuranov Yu.F. (2016). Importozameshchenie i prodovolstvennaya bezopasnost (na primere rybnoy produktsii) [Import substitution and food security (on the example of fishery products)]. Bulletin of Bauman MSTU. 19 (2). 426-430. (in Russian).

Penkin M.A., Yarichevskaya N.N. (2016). Analiz perevodnyh koeffitsientov na nekotorye vidy produktsii iz severo-vostochnoy arkticheskoy treski i pikshi [Analysis of conversion factors for certain products made of North-Eastern Arctic cod and haddock]. Trudy VNIRO. 159 5-12. (in Russian).

Spiridonov V.A., Vinnikov A.V., Golenkevich A.V., Mayss A.A. (2018). Uyazvimye morskie ekosistemy» i blizkie ponyatiya v praktike upravleniya morskim prirodopolzovaniem: kontseptsii, terminologiya i vozmozhnosti prilozheniya k sokhraneniyu morskoy sredy i biologicheskikh resursov [Vulnerable marine ecosystems and similar terms in management of marine natural resources: concepts, terminology and capabilities of the application to the preservation of the marine environment and biological resources]. Trudy VNIRO. 174 143-173. (in Russian).

Vasilev A.M. (2014). Kak povysit effektivnost rybnoy otrasli? [How to improve the efficiency of the fishing industry?]. Eco. (4). 97-111. (in Russian).

Yaragin N.A. (2006). Biologiya razmnozheniya Atlanticheskoy treski (na primere populyatsiy Barentseva morya) [Breeding biology of Atlantic cod (on the example of fish populations in the Barents sea)] Petrozavodsk. (in Russian).

Страница обновлена: 26.04.2025 в 09:26:17