Механизмы достижения технологического суверенитета в стратегических отраслях промышленности

Чаруйская М.А.1

1 Московский государственный технологический университет СТАНКИН, ,

Скачать PDF | Загрузок: 27

Статья в журнале

Экономика, предпринимательство и право (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Том 15, Номер 7 (Июль 2025)

Эта статья проиндексирована РИНЦ, см. https://elibrary.ru/item.asp?id=82909603

Аннотация:

В статье исследуются механизмы достижения технологического суверенитета стратегических отраслей промышленности, анализируются ключевые методологические подходы к решению данной проблемы в условиях современных геополитических вызовов. Особое внимание уделено сравнительному анализу двух концепций: российской модели, ориентированной на формирование замкнутых технологических цепочек и комплексное развитие научно-промышленного потенциала, и западного подхода, основанного на международной кооперации и специализации в глобальных цепочках создания стоимости. Автор выделяет системные ограничения существующих механизмов, включая импортозависимость, низкую коммерциализацию научных разработок и недостаточную адаптивность регуляторных механизмов. На основе критического анализа предложен усовершенствованный механизм суверенизации, интегрирующий технологическое прогнозирование, развитие замкнутых производственных систем, регулирование технологических рынков и организацию трансфера технологий. Подчеркивается необходимость сбалансированного сочетания регуляторных и стимулирующих мер, а также разработки методик управления технологическим развитием предприятий. В заключение обосновывается приоритетность системного подхода, обеспечивающего устойчивость промышленного развития в долгосрочной перспективе. Перспективы дальнейших исследований связываются с углубленной разработкой инструментов технологического прогнозирования и оценкой стратегического потенциала критических технологий.

Ключевые слова: технологический суверенитет, технологическое развитие предприятия, критические технологии, технологическая стратегия, трансфер технологий

JEL-классификация: O31, O32, O33

Введение

Проблема технологического суверенитета приобрела особую актуальность в 2020 году. До этого периода большинство государств не рассматривали данный вопрос как критически важный, ориентируясь преимущественно на процессы глобализации в промышленной сфере. Производственный потенциал значительного числа стран был интегрирован в систему глобального разделения труда. Тем не менее, пандемия COVID-19 привела к серьезным сбоям в международных производственных цепочках, что оказало негативное воздействие на экономические показатели многих государств. В качестве ответной реакции на возникшие изменития в функционировании цепочек добавленной стоимости сформировалась тенденция к так называемой «островизации» экономик и усилению запроса на достижение технологического суверенитета.

В Российской Федерации проблема технологической суверенизации обострилась в 2022 году вследствие введения масштабных санкционных ограничений со стороны экономически развитых государств и нарушений сложившихся международных связей.

С концептуальной точки зрения, технологический суверенитет может быть определен как «проектное состояние производственного и научно-технологического комплексов страны, характеризующееся наличием ресурсной базы, достаточной для воспроизводства критически значимой продукции в требуемых объемах и на соответствующем технологическом уровне» [1]. Как отмечает Афанасьев А.А. [1], ключевой целью технологического суверенитета является обеспечение национальной экономики критически важной продукцией в объемах, соответствующих совокупному спросу, с применением передовых технологических решений. При этом основными субъектами, обеспечивающими технологический суверенитет, выступают предприятия, относящиеся к стратегическим отраслям промышленности.

Вопросы определения и содержания технологического суверенитета исследуются многими отечественными и зарубежными учеными. Они нашли свое отражение в трудах ученых: Афанасьева А.А. [1], Шестопала С.С. [13], Фельцмана В. [12], Неклюдов А., Лившиц И. [8], Ештокина С.В. [4], Егоровой А.А., Данилова И.А., Довбия И.П. [3], Бретона Т. [10] и другими. Вопросам оценки уровня зрелости технологического суверенитета посвящены исследования ученых: Кочиной С. К. [5], Малковой Т.Б., Еленевой Ю.Я., Еленева К.С. [7], Смирнова М. В. [9], Эдлера Дж., Блинла К., Фрица Р. и других [17]. Различные аспекты механизма достижения технологического суверенитета рассмотрены в исследованиях ученых: Файкова Д.Ю., Байдарова Д.Ю. [11], Полосина А.В. [2], Шохина А.Н., Годило Т.С. [14], Зана Э. [24], Хаушильда Дж. [19], Шпехта Г. [23], Линдсли У.Б. [20], Кристенсена К. [6].

Цель статьи заключается в разработке комплексного механизма достижения технологического суверенитета стратегических отраслей промышленности, обеспечивающего формирование замкнутых технологических цепочек и устойчивое развитие производственного потенциала в условиях современных геополитических вызовов. Особое внимание уделяется созданию методологического инструментария для управления технологическим развитием промышленных предприятий на всех стадиях жизненного цикла - от прогнозирования критических технологий до их коммерциализации.

Научная новизна исследования выражается в разработке интегральной модели технологического суверенитета, отличительной особенностью которой является синтез четырех взаимосвязанных компонентов: системы технологического прогнозирования, механизмов формирования полных производственно-технологических цепочек, инструментов регулирования технологических рынков и современных методов технологического трансфера.

Авторская гипотеза основана на предположении, что ключевым аспектом обеспечения технологической суверенизации государства в условиях перехода к пятому и шестому технологическим укладам является разработка методологических подходов к формированию механизмов достижения технологического суверенитета в стратегических отраслях промышленности. Особое значение при этом приобретает не только системное управление технологическим развитием промышленного сектора в целом, но и разработка специализированных подходов к регулированию технологической модернизации отдельных предприятий, функционирующих в данных отраслях.

Таким образом, центральное место в исследуемой проблеме занимает необходимость комплексного рассмотрения как макроэкономических механизмов обеспечения технологического суверенитета, так и микроэкономических аспектов управления технологическим развитием промышленных предприятий.

Методология исследования предполагает компаративный анализ существующих механизмов достижения технологического суверенитета, включая российскую и западную практики, с привлечением широкого круга научных публикаций, что позволяет выявить ключевые детерминанты эффективности различных подходов, а также систематизацию теоретических подходов к управлению технологическим развитием промышленных предприятий на основе фундаментальных работ ученых.

Механизмы достижения технологического суверенитета стратегических отраслей промышленности

Формирование механизмов обеспечения технологического суверенитета стратегических отраслей промышленности демонстрирует значительную вариативность в зависимости от национальных особенностей государств. В рамках исследования представляется необходимым проанализировать ключевые методологические подходы к решению данной проблемы.

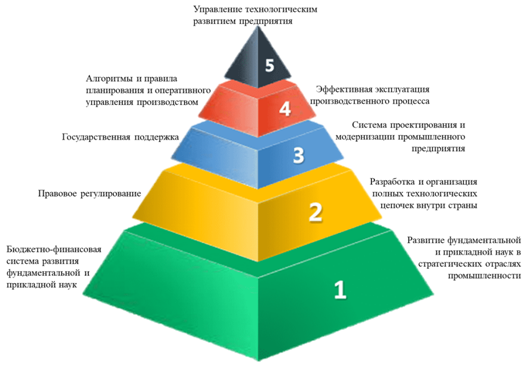

Один из подходов, реализуемый Российской Федерацией, основан на принципе достижения геополитического лидерства как в текущих условиях, так и в долгосрочной перспективе развития государства [11]. Данная концепция предполагает комплексное использование многофакторного механизма, учитывающего все значимые аспекты развития стратегически важных отраслей промышленного производства. Визуальное представление данной модели приведено на рисунке 1.

Рисунок 1 – Аспекты механизма достижения технологического суверенитета стратегических отраслей промышленности

Как следует из схемы 1, механизм обеспечения технологического суверенитета стратегических отраслей промышленности предполагает комплексный подход, включающий несколько взаимосвязанных элементов. Ключевыми составляющими данного механизма являются развитие фундаментальных и прикладных научных исследований в области критических технологий, создание замкнутых технологических цепочек стратегических отраслей в национальных границах, а также внедрение комплексной системы управления промышленными предприятиями. Последняя должна охватывать весь жизненный цикл производственных объектов - от проектирования и модернизации до эксплуатации, обеспечивая выпуск критически важной продукции с применением передовых технологических решений [2].

При этом система промышленного развития требует интеграции нескольких ключевых аспектов: нормативно-правового регулирования, механизмов государственной поддержки, налогово-бюджетных инструментов, а также алгоритмизированных подходов к управлению промышленными предприятиями. В российских условиях особое значение приобретает формирование эффективной регуляторной среды для промышленных предприятий [14], включающей: совершенствование инвестиционного климата, защиту интересов стейкхолдеров, стимулирование предпринимательской и инновационной активности, поддержку НИОКР и коммерциализацию их результатов.

Как отмечают Шохин А.Н. и Годило Т.С. [14], санкционное давление выявило системные недостатки существующей модели технологического суверенитета. Среди них выделяются: значительная импортозависимость, низкий уровень коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности и недостаточная развитость внутреннего рынка высокотехнологичной продукции. Анализ показывает, что текущие меры государственной поддержки, преимущественно финансового характера, не позволяют полностью устранить данные проблемы, что требует кардинального пересмотра подходов к суверенизации стратегических отраслей [14].

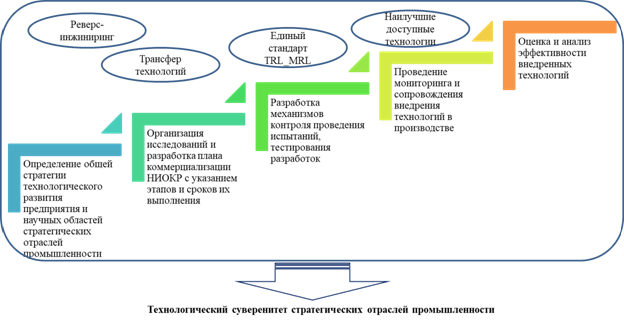

Предлагаемый усовершенствованный механизм достижения технологического суверенитета, визуализированный на рисунке 2, предполагает реализацию системы взаимодополняющих мер, направленных на устранение выявленных системных ограничений и создание устойчивой модели технологического развития.

Рисунок 2 – Механизм достижения технологического суверенитета (составлено автором на основе [14])

Проведенный анализ позволяет заключить, что рассматриваемый механизм должен формироваться как сбалансированная система регуляторных и поддерживающих мер, охватывающая ключевые аспекты промышленного развития: финансовый, научно-технологический, социально-экономический и правовой. Однако существенным ограничением данной модели суверенизации выступает объективная сложность достижения оптимального баланса между регулирующими и стимулирующими мерами, что на практике часто приводит к преобладанию финансовых инструментов поддержки и нормативно-правового регулирования в ущерб другим компонентам системы.

Альтернативный подход к формированию технологического суверенитета, характерный для политики ЕС и США, основывается на принципиальном тезисе о невозможности достижения полного технологического суверенитета отдельным государством в современных условиях [10]. Эта концепция исходит из предпосылки, что технологии пятого-шестого укладов являются продуктом глобализации и международного разделения труда.

В рамках данного подхода механизм обеспечения технологического суверенитета предполагает [17]:

- развитие кооперации между политически близкими государствами в сфере производства критически важных технологий новых укладов;

- специализацию страны в международных цепочках создания стоимости с акцентом на ключевые компетенции;

- генерацию технологических знаний через развитие научно-исследовательской деятельности и инновационных стратегий;

- создание критической массы квалифицированных кадров посредством реформирования системы технического образования;

- государственную поддержку создания новых производственных мощностей для выпуска стратегической продукции;

- формирование устойчивых международных научно-производственных альянсов;

- разработку и продвижение международных технологических стандартов [10].

Таким образом, данный механизм предполагает ограниченный суверенитет, достигаемый через систему взаимозависимости стран-партнеров, совместное освоение критических технологий, разработку общих стандартов, подготовку квалифицированных специалистов и обеспечение устойчивых цепочек поставок ресурсов. Однако ключевым уязвимым местом этой модели выступает высокая зависимость от политической конъюнктуры и эффективности международного сотрудничества. Доказательством ограниченности данного подхода стали кризисные явления 2019 и 2022 годов, продемонстрировавшие существенные риски для стран, ориентированных на эту модель технологического развития.

Пути реализации достижения технологического суверенитета стратегических отраслей промышленности

Несмотря на выявленные ограничения, исторический анализ свидетельствует о большей эффективности первого подхода к достижению технологического суверенитета для российской экономики. Согласно исследованиям Файкова Д.Ю., Байсарова Д.Ю. и Полосина А.В. [2, 11], совершенствование механизма суверенизации требует реализации комплекса мер в четырех ключевых направлениях: технологическое прогнозирование, разработка технологий и создание замкнутых технологических цепочек, регулирование технологических рынков, а также организация процессов трансфера технологий.

Технологическое прогнозирование играет стратегическую роль в идентификации перспективных направлений технологического развития и формировании перечня критически важных технологий национального значения [2]. Данный инструмент позволяет осуществлять долгосрочное планирование модернизации промышленных предприятий стратегических отраслей, а также определять параметры подготовки квалифицированных кадров. Реализация этого направления требует разработки специализированных методик прогнозирования, оценки и отбора критических технологий.

Системная разработка технологий и формирование полных производственно-технологических цепочек предполагает реализацию комплексного подхода к технологическому развитию промышленных предприятий. Такой подход включает анализ существующих научно-технологических заделов, формирование кадрового потенциала, установление кооперационных связей, планирование технологического развития производств, а также проектирование замкнутых производственных систем. В данном контексте особую актуальность приобретает разработка механизмов управления технологическим развитием предприятий и методического обеспечения планирования их промышленной деятельности.

Регулирование технологических рынков предполагает не только освоение передовых производственных технологий, но и разработку специализированных технических стандартов и нормативов [2]. Эти меры направлены на повышение конкурентоспособности отечественной продукции стратегического назначения и создание барьеров для использования зарубежных технологических решений.

Трансфер технологий как важнейший элемент инновационной инфраструктуры обеспечивает коммерциализацию результатов научных исследований и опытно-конструкторских разработок [2]. Процессы технологического трансфера могут реализовываться как на внутрикорпоративном уровне, так и в межорганизационном формате. Формирование эффективной политики технологического трансфера должно осуществляться в рамках общей стратегии технологического развития предприятий при активном участии государственных институтов поддержки.

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что ключевым условием достижения технологического суверенитета является разработка и внедрение эффективных механизмов управления технологическим развитием предприятий стратегических отраслей промышленности. Реализация предложенных направлений модернизации существующего механизма суверенизации позволит минимизировать выявленные системные ограничения и создать устойчивую модель технологического развития.

Управление технологическим развитием промышленных предприятий

Основополагающей целью управления технологическим развитием предприятия выступает обеспечение устойчивого доступа к критическим технологиям, необходимым для производства конкурентоспособной продукции и услуг в требуемые сроки и по целевым стоимостным параметрам.

Согласно исследованиям Зан Э. [24], Хаушильда Дж. [19], Шпехта Г. и других зарубежных ученых [23], система управления технологическим развитием охватывает полный жизненный цикл технологий, однако ключевой фокус сосредоточен на процессах стратегического планирования и практической реализации разработанных технологических решений.

На процессы технологического развития предприятий оказывает влияние комплекс взаимосвязанных факторов, среди которых наиболее значимыми являются: уровень технологической зрелости производственных систем, наличие и глубина технологических компетенций, особенности организационной структуры и эффективность процессов технологического менеджмента. Как отмечают ведущие исследователи в данной области [18, 20, 22], критически важное значение приобретают вопросы ранней идентификации и оценки перспективных технологий, а также системный подход к формированию стратегии технологического развития.

Эмпирические исследования Кристенсена К. [6] демонстрируют, что значительное число предприятий сталкивается с существенными трудностями при внедрении перспективных технологических решений. Эта проблема обусловлена преобладающей практикой формирования технологических стратегий, ориентированных исключительно на текущие рыночные потребности и наиболее эффективные на данный момент технологические решения [6].

В своей научной работе Андерсон Ф.У. и Тушман М.Л. [15] обосновывают, что ориентация на удовлетворение актуальных запросов целевых потребительских групп закономерно приводит к концентрации на постепенном совершенствовании устоявшихся технологических платформ. Как следует из концепции «инновационной ловушки компетенций» [21], данная парадигма неизбежно приводит к отказу от компромиссов в функциональных характеристиках продукции, что существенно ограничивает потенциал внедрения прорывных технологических решений.

В контексте системной методологии [16] технология представляет собой сложную открытую систему, находящуюся в состоянии постоянного взаимодействия с внешней средой. Данная концептуальная рамка предполагает, что анализ технологического развития требует комплексного рассмотрения не только внутренних характеристик технологий, но и всей совокупности элементов производственной системы и окружающей инновационной экосистемы, включая экономические, социальные и институциональные факторы воздействия [18].

Как убедительно демонстрируют работы Кристенсена К. [6], процессы технологической трансформации характеризуются существенной нелинейностью динамики. Следовательно, адекватная оценка потенциала новых технологических решений требует применения системно-ориентированного подхода, учитывающего многоуровневые взаимосвязи между технологическим развитием и параметрами внешней среды.

Следует отметить, что оценка потенциала новых технологий традиционно осуществляется через призму эффективности существующих технологических решений [22]. При этом на начальных этапах внедрения новые технологии неизбежно демонстрируют более низкие показатели эффективности. Ситуация дополнительно осложняется недостаточной точностью существующих методов оценки требуемых инвестиций и экономической эффективности перехода на инновационные технологические решения в серийном производстве. Эти факторы создают существенные барьеры для разработки и внедрения новых технологий.

Вместе с тем, несвоевременное внедрение перспективных технологий может поставить под угрозу само существование предприятия. Для предотвращения подобного сценария, когда у предприятия уже не остается необходимых временных и ресурсных возможностей для технологического догоняющего развития, требуется внедрение системы своевременного и систематического планирования технологического развития, включающей механизмы прогнозирования и комплексной оценки новых технологических решений.

Заключение

Подводя итоги проведенного исследования, следует констатировать, что предложенный механизм достижения технологического суверенитета представляет собой комплексную систему взаимосвязанных элементов, ключевым преимуществом которой является обеспечение сбалансированного развития всех аспектов промышленного производства - от фундаментальных исследований до коммерциализации готовой продукции. Системный подход к формированию замкнутых технологических цепочек позволяет преодолеть фрагментарность существующих решений и создать устойчивую модель технологического развития, адаптированную к современным геополитическим реалиям.

Анализ выявленных закономерностей свидетельствует, что абстрагирование от частных случаев и концентрация на фундаментальных принципах технологического суверенитета обеспечивают целостное восприятие проблемы, сохраняя при этом гибкость подходов к ее решению. Такой методологический ракурс предотвращает фиксацию на устоявшихся, но неэффективных в новых условиях практиках и открывает возможности для разработки инновационных решений. Особую значимость приобретает предложенная авторами концепция балансировки регуляторных и поддерживающих мер, позволяющая преодолеть существующий перекос в сторону финансовых инструментов поддержки.

Перспективы дальнейших исследований видятся в углубленном изучении механизма управления технологического развития предприятиями стратегических отраслей промышленности с целью достижения технологического суверенитета России, разработке методик прогнозирования технологий и оценки их экономического и стратегического потенциала.

Источники:

2. Байдаров Д.Ю., Полосин А.Ф., Файков Д.Ю. Формирование новой модели отечественной экономики в контексте технологического суверенитета: принципы и механизмы // Вопросы инновационной экономики. – 2023. – № 2. – c. 669-688.

3. Егорова А.А., Данилов И.А., Довбий И.П. Технологический суверенитет: ретроспективный анализ и перспективы в условиях повышенной волатильности экономики // Вестник Челябинского государственного университета. – 2022. – № 12. – c. 33—44.

4. Ештокин С. В. Сквозные технологии цифровой экономики как фактор формирования технологического суверенитета страны // Вопросы инновационной экономики. – 2022. – № 3. – c. 1301—1313.

5. Кочина С. К. Диагностика уровня технологического суверенитета отраслей российской промышленности // Экономическое развитие России. – 2023. – № 10. – c. 32-40.

6. Кристенсен К.М. Дилемма инноватора. / Пер. с англ. - М.:Альпина Бизнес Букс, 2004. – 239 c.

7. Малкова Т.Б., Еленева Ю.Я., Еленев К.С. Методические подходы к оценке проектов по обеспечению технологического суверенитета предприятий станкоинструментальной отрасли страны // Экономика, предпринимательство и право. – 2023. – № 11. – c. 5045-5062.

8. Неклюдов А., Лившиц И. Импортозамещение или технологический суверенитет?. [Электронный ресурс]. URL: https://xnh1aelen.xn-p1ai/wpcontent/uploads/2017/05/TN_Liv_9_16.pdf (дата обращения: 20.04.2025).

9. Смирнов М. В. Методы и модели принятия решений по обеспечению технологического суверенитета России // Управление развитием крупномасштабных систем (MLSD\'2022): Tруды Пятнадцатой международной конференции, Москва, 26–28 сентября 2022 года / Под общей редакцией С.Н. Васильева, А.Д. Цвиркуна. – Москва: Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН. Москва, 2022. – c. 669-674.

10. Толстухина А. Технологический суверенитет Евросоюза и его границы // Валдайские записки, Фонд развития и поддержки Международного дискуссионного клуба Валдай. – 2022. – № 119. – c. 19.

11. Файков Д.Ю., Байдаров Д.Ю. На пути к технологическому суверенитету: теоретические подходы, практика, предложения // Экономическое возрождение России. – 2023. – № 1. – c. 67-99.

12. Фальцман В. Технологические суверенитеты России. Статистические измерения // Современная Европа. – 2018. – № 3. – c. 83-91.

13. Шестопал С. С., Мамычев А.Ю. Суверенитет в глобальном цифровом измерении: современные тренды // Балтийский гуманитарный журнал. – 2020. – № 1. – c. 398-403.

14. Шохин А.Н., Годило Т.С. Технологическое развитие промышленности в процессе импортозамещения: эффективность взаимодействия бизнеса и власти // Бизнес. Общество. Власть. – 2023. – № 4. – c. 7-22.

15. Anderson P., Tushman M.L. Technological Discontinuities and Dominant Designs: A Cyclical Model of Technological Change // Administrative Science Quarterly. – 1990. – № 4. – p. 604-633.

16. Bertalanffy L. General System Theory: Foundations, Development, Applications. - Braziller, 1968. – 289 p.

17. Edler J., Blind K., Frietsch R., Kimpeler S., Kroll H., Lerch C., Reiss T., Roth F., Schubert T., Schuler J., Walz R. Technology sovereignty, From demand to concept // Fraunhofer institute for systems and innovation research ISI, Karlsruhe: Germany - July. 2020. – p. 27.

18. Ehrat M. Kompetenzorientierte, analysegestützte Technologiestrategieerarbeitung. / Dissertation. - University of St. Gallen, 1997.

19. Hauschild J. Innovationsmanagement. / Aufl. Hanser. - München, 1997.

20. Lindsley W.B. Factors affecting technology strategy // Academy of Management Best Paper Proceedings. 1992. – p. 374-378.

21. Leonard-Barton D. Core Capabilities and Core Rigidities: A Paradox in Managing New Product Development // Strategic Management Journal, Vol. 13, Special Issue: Strategy Process: Managing Corporate Self-Renewal - Summer, 1992 - pp. 111-125

22. Perillieux R. Der Zeitfaktor im strategischen Technologiemanagement: Früher oder später Einstieg bei technischen Produktinnovationen?. / Technological economics. - Schmidt - Berlin, 1987.

23. Specht, G., Beckmann, C., Amelingmayer, J. F&E-Management, // Aufl. Schäffer-Poeschel - Stuttgart – 2002

24. Zahn E. Handbuch Technologiemanagement. / Schäffer-Poeschel. - Stuttgart, 1995.

Страница обновлена: 20.02.2026 в 08:24:50

Download PDF | Downloads: 27

Mechanisms for achieving technological sovereignty in strategic industries

Charuyskaya M.A.Journal paper

Journal of Economics, Entrepreneurship and Law

Volume 15, Number 7 (July 2025)

Abstract:

The article examines mechanisms for achieving technological sovereignty in strategic industries and analyzes key methodological approaches to solving this problem in the context of modern geopolitical challenges. The article provides the comparative analysis of two concepts: the Russian model, which focuses on forming closed technological chains and integrating scientific and industrial potential, and the Western approach, which is based on international cooperation and specializing in global value chains. The author highlights the systemic limitations of existing mechanisms, including import dependence, the low commercialization of scientific developments, and the insufficient adaptability of regulatory mechanisms. Based on this critical analysis, the author proposes an improved mechanism of sovereignization that integrates technological forecasting, the development of closed production systems, the regulation of technological markets, and the organization of technology transfer. The author emphasizes the need for a balanced combination of regulatory and incentive measures and the development of methods for managing the companies' technological development. In conclusion, the author emphasizes the importance of a systematic approach to ensure long-term industrial sustainability. Further research prospects are associated with the in-depth development of technological forecasting tools and the assessment of critical technologies' strategic potential.

Keywords: technological sovereignty, corporate technological development, critical technology, technological strategy, technology transfer

JEL-classification: O31, O32, O33

References:

Afanasev A.A. (2023). Technological sovereignty: variant approaches. Russian Journal of Innovation Economics. (2). 689–706.

Anderson P., Tushman M.L. (1990). Technological Discontinuities and Dominant Designs: A Cyclical Model of Technological Change Administrative Science Quarterly. (4). 604-633.

Baydarov D.Yu., Polosin A.F., Faykov D.Yu. (2023). Formation of a new model of the domestic economy in the context of technological sovereignty: principles and mechanisms. Russian Journal of Innovation Economics. (2). 669-688.

Bertalanffy L. (1968). General System Theory: Foundations, Development, Applications

Edler J., Blind K., Frietsch R., Kimpeler S., Kroll H., Lerch C., Reiss T., Roth F., Schubert T., Schuler J., Walz R. (2020). Technology sovereignty, From demand to concept Fraunhofer institute for systems and innovation research ISI, Karlsruhe. 27.

Egorova A.A., Danilov I.A., Dovbiy I.P. (2022). Evolution of the concept and characteristics of technological sovereignty: a retrospective analysis and prospects in conditions of increased volatility of the economy. Bulletin of Chelyabinsk State University. (12). 33—44.

Ehrat M. (1997). Kompetenzorientierte, analysegestützte Technologiestrategieerarbeitung

Eshtokin S. V. (2022). End-to-end technologies of the digital economy as a factor in shaping a country's technological sovereignty. Russian Journal of Innovation Economics. (3). 1301—1313.

Faltsman V. (2018). Technological sovereignties of Russia. Statistical measurements. Modern Europe. (3). 83-91.

Faykov D.Yu., Baydarov D.Yu. (2023). Towards technological sovereignty: theoretical approaches, practice, suggestions. The Economic Revival of Russia. (1). 67-99.

Hauschild J. (1997). Innovationsmanagement

Kochina S. K. (2023). Diagnostics of the level of technological sovereignty of industry in Russia. Russian Economic Developments. 30 (10). 32-40.

Kristensen K.M. (2004). The Innovator's Dilemma

Lindsley W.B. (1992). Factors affecting technology strategy Academy of Management Best Paper Proceedings. 374-378.

Malkova T.B., Eleneva Yu.Ya., Elenev K.S. (2023). Methodological approaches to evaluating technological sovereignty projects of machine tool companies of the country. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. (11). 5045-5062.

Perillieux R. (1987). Der Zeitfaktor im strategischen Technologiemanagement: Früher oder später Einstieg bei technischen Produktinnovationen?

Shestopal S. S., Mamychev A.Yu. (2020). Sovereignty in the global digital space: current trends. Baltiyskiy gumanitarnyy zhurnal. 9 (1). 398-403.

Shokhin A.N., Godilo T.S. (2023). Technological development of industry in the process of import substitution: the effectiveness of interaction between business and government. Biznes. Obschestvo. Vlast. (4). 7-22.

Smirnov M. V. (2022). Methods and models of decision-making to ensure Russia's technological sovereignty Management of Large-scale Systems Development 2022. 669-674.

Tolstukhina A. (2022). Technological sovereignty of the European Union and its borders. Valdayskie zapiski, Fond razvitiya i podderzhki Mezhdunarodnogo diskussionnogo kluba Valday. (119). 19.

Zahn E. (1995). Handbuch Technologiemanagement