Improving the goal-setting mechanism for the strategic development of physical education and sports

Vishnyakova O.N.1![]()

1 Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма

Download PDF | Downloads: 15

Journal paper

Economics and management in sports (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 5, Number 1 (January-March 2025)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=81425212

Abstract:

The article examines ways to improve the goal-setting mechanism for the strategic development of physical education and sports amidst digital transformation. The analysis of approaches to the practice of strategic planning of the industry by management levels in relation to the priorities of national development is carried out. A synthesis of research methods (systemic, process-oriented, subject-functional, expert assessments, etc.) has been implemented. Attention is focused on the interrelation of goals and coordination of resources of various subjects of administrative law, including non-governmental ones, in order to obtain a synergistic effect in their activities. The possibilities of using the balanced indicators methodology in matching goals and harmonizing the economic interests of various subjects of the industry ecosystem are demonstrated. The management model presents goal-setting capabilities based on technological information platforms and decision support systems integrated by management levels.

Keywords: goal-setting mechanism, strategic planning, physical education and sports, non-governmental organization, sustainable development

Funding:

Исследование выполнено в рамках государственного задания Министерства спорта РФ 777-00010-25-00

JEL-classification: L80, L88, O20, Z20, Z21

Введение. В.В. Путин определяет спорт как один из ключевых путей к достижению национальных целей развития, мощный ресурс, способный повысить качество жизни людей и открыть горизонты успешной самореализации [14]. Данное мнение интегрирует позицию современных исследователей, рассматривающих совершенствование механизма целеполагания стратегического развития субъектов сферы физической культуры и спорта (ФКиС) в качестве базового элемента методологии управления устойчивым развитием.

Как отмечает А.А. Зацаринный, в условиях глобальной санкционной политики Запада вопросы стратегического целеполагания приобрели первостепенный характер [5]. Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации» от 28.06.2014 N 172-ФЗ, систематизирует документы стратегического планирования по уровням управления и этапам планирования. Базовыми регламентами выступают ежегодное послание Президента РФ Федеральному собранию РФ, стратегия социально-экономического развития РФ, стратегии национальной безопасности и научно-технологического развития страны. Далее на основе интегрированного планирования разрабатываются стратегии субъектов РФ, муниципальных образований, отраслей и территорий. При этом актуализируются процессы цифровой трансформации государственного управления. В том числе происходит формирование цифровой системы целеполагания: процессов разработки динамических целей, комплекса сбалансированных показателей развития, включающих лаговые индикаторы и показатели результата, инструментов мониторинга и контроллинга их реализации. Происходит выстраивание цифровых моделей предиктивной аналитики для определения будущих тенденций, влияющих на эффективность принимаемых решений с учетом потенциальных угроз, точек бифуркации на основе получения массивов больших данных [20]. Фактически, процедура целеполагания опирается на формирование образа будущего в виде системы стратегических целей, декомпозируемых по уровням управления, разработки содержательных критериев обоснования возможности достижения диапазона целевых количественных и качественных показателей.

И. И. Санжаревский так же акцентирует внимание на решении задач эффективного стратегического планирования и достижения результатов в национальном целеполагании на основе цифровой трансформации государственного управления [15]. В.А. Цыбатов отмечает необходимость обоснованного подхода к конструированию желаемого образа будущего путем перевода процесса стратегического целеполагания регионального развития в формат цифровых моделей [18]. Единство во мнениях ученых согласуется с федеральным проектом «Цифровое государственное управление» в рамках национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации».

Г.В. Богомолов выделяет особенности стратегического планирования в области ФКиС [1]: синхронизацию стратегий и государственных программ, мероприятий и результатов федерального и регионального уровней; отличия в иерархии, структурах, атрибутивном наборе показателей; частичную декомпозицию региональных показателей, неоднородность системы стратегического управления и регионального развития и др. Вследствие этого предлагается обеспечить полную синхронизацию, в первую очередь, индикативного планирования и периодов реализации.

В.В. Клочков отмечает, что сложившийся механизм формирования отраслевой стратегии базируется на априорном целеполагании [6], а процесс прогнозирования включает в себя два параллельных подпроцесса: прогнозирование потребностей (форсайт спроса) и возможностей (форсайт предложения) с учетом оценки значимости изменений. Одновременно ряд ученых прослеживают адаптивную логику целеполагания, обращают внимание на исследование значимых факторов внешней и внутренней среды экономического субъекта. В модели управления организацией оцениваются весовые коэффициенты и степень воздействия факторов на интегральный критерий благосостояния, а так же возможные ограничения. При этом процессу «целеполагания» соотносят такие категории, как оценочная функция полезности и целевое состояния.

Проблемно-ориентированная методология стратегического целеполагания как условия прогрессивного развития общества представлена в трудах А.И. Пономарева [12]. Он указывает на смешение целей социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности, дублирование целей различного уровня; не соответствие целей нижестоящего уровня объему целей вышестоящего; отсутствие связи между стратегическими национальными приоритетами и показателями для оценки состояния обеспечения национальной безопасности.

А. В. Тебекин исследует проблемы управления стратегическим развитием национальной экономики в условиях нарастающих угроз внешней среды [17]. Он связывает стратегическое развитие с фундаментальным переосмыслением модели национальной экономики, направленной на создание конкурентной среды с радикальной трансформацией ее структуры, ориентированной на доминирование новых технологических укладов, высокими темпами принятия стратегических решений. Стратегическое целеполагание регионального развития на основе междисциплинарного подхода отражено в исследованиях Л.С. Шеховцевой [19]. Она указывает на необходимость применения методологии субъектно-функционального анализа и отмечает, что разработка целей и способов их достижения увеличивает сбалансированность и эффективность региональной экономики, а согласование целей способствует развитию коллабораций.

Н. А. Ершова уделяет значительное внимание технологии гармонизации стратегического целеполагания и проектирования целедостижения в управлении региональным развитием на основе методики проектирования пирамиды целей и задач [4]. В.А. Персианов, в свою очередь, рассматривает недостатки либерал-монетаристской концепции и подчеркивает необходимость перехода на новые критерии и экономические оценки [10]. О.М. Писарева представляет модель целеполагания в многоуровневом государственном стратегическом управлении социально-экономическим развитием [11]. Она обосновывает формирование оператора итеративного управления потенциалами и приоритетами развития взаимодействующих экономических и социальных агентов. Предлагается формировать комплекс целевых показателей по уровням и сферам планирования, приводящих систему в область удовлетворительных состояний путем последовательной адаптации структуры предпочтений и параметров толерантности. А.А. Кокошин исследует проблемы взаимозависимости безопасности и развития в стратегическом планировании и указывает на выявление «черных лебедей», которые могут радикально повлиять на траекторию развития и модель будущего [7]. Эти точки бифуркации имеют особенное значение в разрезе приоритетов национальной безопасности и конкурентоспособности.

Интересен опыт Китая: Рен Му, Ли Мэнлонг сконцентрированы на строительстве региональной системы в Китае как одной из институциональных гарантий для реализации стратегической цели человеческого сообщества [25]. Одновременно предполагают, что стратегические институты взаимозависимых государств способствуют избеганию конфликтов и укреплению сотрудничества, в целом - координации интересов. Еще одна группа исследователей из Китая проектирует комплексное построение великой современной социалистической страны на период до 2050 г. [24]. Приоритет отдается формированию механизмов регулирования социальных конфликтов, преодоления социальных кризисов и сокращения социальных издержек. Осуществляется развитие высококачественной системы государственных услуг жизненного цикла для всех. Индексы Китая, связанные со здравоохранением, образованием и социальным развитием, планируются по уровню лидеров мировых рейтингов.

Кригер Д., оценивая целеполагание Китая, определяет его как дорожную карту к мировой власти [23], а его сторонники подчеркивают необходимость промышленных стратегий, сосредоточенных на ключевых, по мнению правительства, элементах экономики [22]. Отмечается значимость координации заинтересованных сторон в государственном секторе, бизнесе и научно-исследовательских институтах. При выборе выделяются четыре типа критериев отбора: отраслевые, ориентированные на миссию, ориентированные на технологии и основанные на территории реализации стратегии. Ф.Берман и его коллеги выделяют общепринятый подход концепции устойчивого развития ООН - глобальное управление путей постановки целей [21]. Условием его успешной реализации является адаптивность механизмов управления к решению социально-экологических проблем. Таким образом «оркестровка» в глобальном управлении интеграции экономических, социальных и экологических целей может иметь решающее значение и для развития сферы ФКиС.

Основная часть.

Форсайт технологии, по нашему мнению, в целеполагании развития сферы ФКиС на данном этапе могут играть значимую роль. Происходит синтез опыта трансформаций и видения будущего отрасли через призму интересов заинтересованных сторон, вовлеченных в обсуждение и моделирование перспектив проактивного развития отрасли. К процессу привлекаются международные эксперты, представители министерств и ведомств Российской Федерации, руководители физкультурно-спортивных организаций (ФСО), ведущие эксперты сферы ФКиС, научно-педагогические работники профильных образовательных организаций и исследовательских институтов, представители молодежных движений - лидеры мнений.

Методика форсайт позволяет осуществлять проектирование клиентоцентрированной траектории развития сферы ФКиС, моделирование необходимых управленческих решений в целях гармонизации международных и национальных целей, решение стратегических задач обеспечения качества жизни, сохранения здоровья и благополучия людей, создания возможностей для самореализации и комфортной среды жизни, ускорения технологического развития и цифровой трансформации. Совместно определяются точки бифуркации - трудно прогнозируемые и редкие события, которые имеют существенные последствия для траектории развития, в данном случае сферы ФКиС. В итоге выстаивается карта сценариев устойчивого развития национальной экономики на основе понимания возможностей и структурирования потенциала роста сферы ФКиС. Каждый эксперт формирует свой пазл в проектируемой модели, а в результате происходит «сборка» и разработка проекта дорожной карты ее устойчивого развития.

В процессе исследования нами сгруппированы глобальные тренды, определяющие будущее сферы ФКиС [13]:

- ожидаемый экономический рост РФ 0,5-1,5%, акцент на раскрытии потенциала регионов и территорий,

- рост инвестиций в основной капитал, модернизация инфраструктуры,

- обострение международных экономических интересов, фрагментация мировой экономики, актуализация спортивной дипломатии [9],

- торговые и технологические ограничения, рост санкционного давления,

- цифровая платформенная революция, рост спроса на дата-центры, расширение киберугроз [3],

- усиление стимулирующей роли бюджетной политики в условиях эскалации тарифов и роста транзакционных издержек,

- новое качество рынка труда по запросам рынка - перенастройка профессионального образования и развитие кадрового потенциала,

- обострение экологических ограничений, демографические проблемы,

- актуализация межотраслевых приоритетов, синтетических научных исследований,

- усиление влияние временного фактора в разработке и внедрении новых технологий и высоко-технологических решений,

- оценка эффективности по критериям баланса качества жизни и эффективности человека.

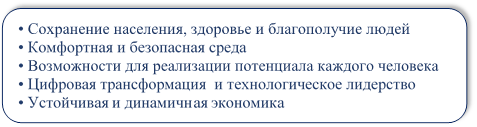

Сфера ФКиС является важным блоком в реализации национальных приоритетов, стимулирует здоровый образ жизни (ЗОЖ) и созидает условия для активного участия всех граждан в жизни общества, независимо от возможностей здоровья (ОВЗ) и возраста. Цели соответствующей государственной политики определены в Указе Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года", Распоряжении Правительства РФ от 24 ноября 2020 г. № 3081-р Об утверждении Стратегии развития физической культуры и спорта в РФ на период до 2030 года, Постановлении Правительства РФ от 30 сентября 2021 г. N 1661 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта", а так же в Распоряжении Правительства РФ от 28 декабря 2020 года N 3615-р Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии развития физической культуры и спорта в РФ на период до 2030 г. и др. Причем в последнем 26% пунктов касаются деятельности негосударственных организаций (НГО).

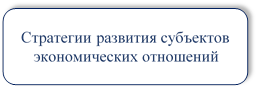

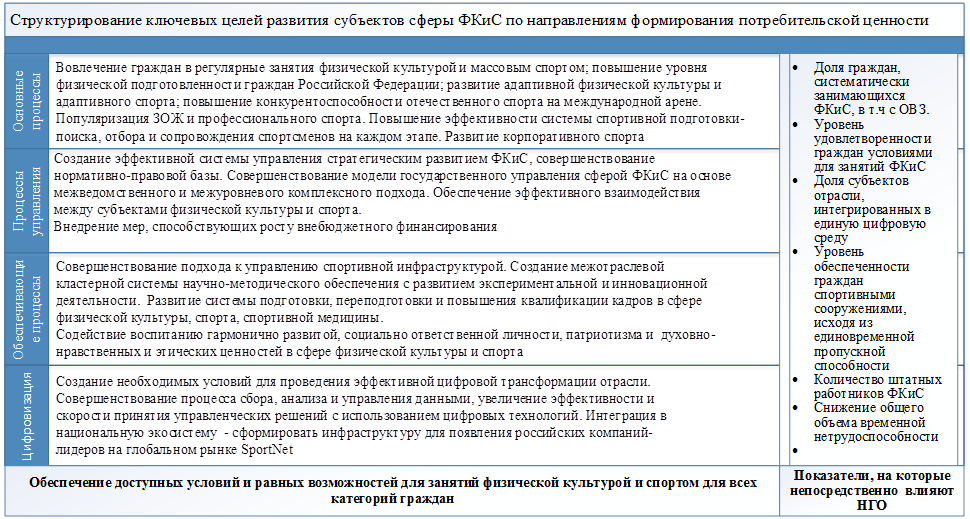

Сфера ФКиС становится драйвером стабильного экономического роста на основе развития спортивной инфраструктуры, рынка услуг и создания условий для занятий для всех категорий и групп населения. Важным фактором устойчивого развития выступает формирование индустрии физической культуры, спорта и туризма как сфер предпринимательской деятельности, вовлекающих значительные инвестиции. Поэтому в механизме целеполагания следует осуществить реализацию принципа сбалансированности показателей, согласованных по уровням управления (рисунок 1).

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

Рисунок 1 - Схема сбалансированного целеполагания по уровням управления сферы ФКиС (разработано автором)

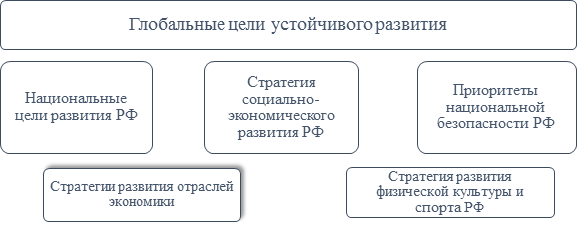

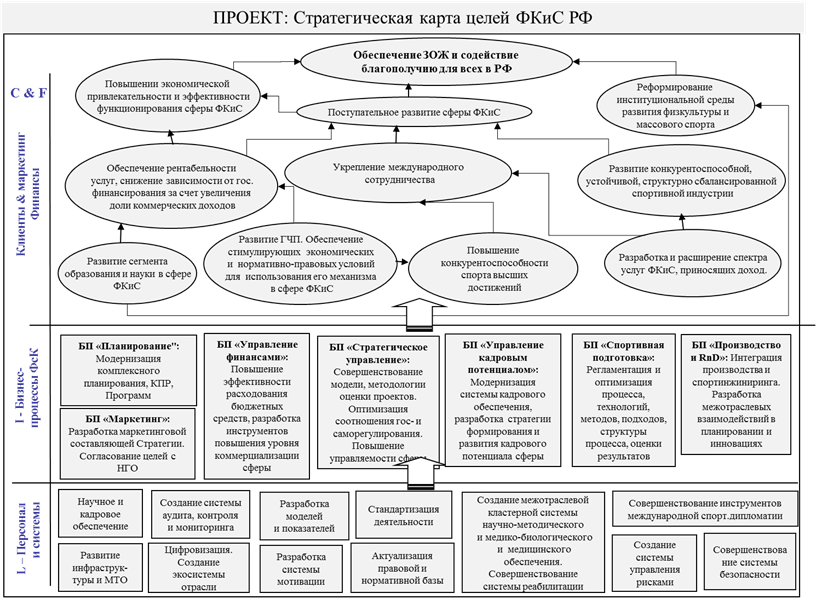

Такой подход отражает усиление взаимосвязи и согласования приоритетных направлений и целевых показателей стратегического развития, а также роли субъектов экономических отношений, в т.ч. НГО, в достижении национальных целей. Гибкая система целей-ценностей в сфере ФКиС должна быть включена в механизм целеполагания каждого хозяйствующего субъекта. Поэтому нами рассматривается логика целеполагания в формировании оптимальной отраслевой модели управления, в которой сбалансированы: показатели, процессы, их обеспечивающие, структурные элементы и ресурсная база субъектов физкультурно-спортивной деятельности различных организационных форм собственности и степени участия государства в их регулировании. В основу такой модели положены приоритеты человеческого развития и экономические интересы потребителей отраслевых услуг – принцип клиентоцентричности (рисунок 2).

В целях систематизации целеполагания нами разработан проект стратегической карты целей сферы ФКиС (рисунок 3). Для разработки дальнейших предложений важно понимать, что если для значительной части экономических субъектов на первом месте стоит финансовая перспектива развития, согласно системе сбалансированных показателей, то в рамках стратегического развития сферы ФКиС приоритет отдается клиентской перспективе – социальным аспектам с учетом приоритетов устойчивого развития национальной экономики. Именно этот подход отражен в нашей схеме. По ней можно проследить логику эффективного проектирования элементов ресурсной базы, потребляемой в процессах отраслевой экосистемы на основе сбалансированного финансового обеспечения целей национального развития, выработку соответствующей скоординированной государственной политики в сфере ФКиС и программ ее реализации.

Сложность представляет система взаимодействия и согласования целей с НГО. По нашему мнению, если осуществлять декомпозицию целей по уровням управления до уровня НГО, можно разработать механизм их согласования, например, для обеспечения дальнейшего развития государственной информационной системы «Единая цифровая платформа «Физическая культура и спорт» и интеграции всех субъектов отрасли в пространстве принятия управленческих решений. Цифровые инструменты наряду с финансовыми являются наиболее гибкими в решении поставленных задач.

Рисунок 2 -

Взаимосвязь стратегических целей развития субъектов

ФКиС с учетом роли НГО (разработано автором)

Рисунок 2 -

Взаимосвязь стратегических целей развития субъектов

ФКиС с учетом роли НГО (разработано автором)

Рисунок 3- Схема формирования стратегической карты целей сферы ФКиС на основе стратегических приоритетов (разработано автором)

Предлагаемый подход позволяет осуществлять мониторинг и контроллинг основных рисков реализации стратегии: рыночных - через клиентоцентричность, финансовых – через согласование бюджетов, финансового моделирования и оценки инвестиционной привлекательности, административных - связанных с недостаточной эффективностью взаимодействия акторов.

Однако следует учитывать возможность конфликта целей: частных и общественных, экономических и социальной ответственности, брендов и т.п. Если проанализировать управленческие цели, представленные нами, то можно увидеть в них существенную возможность взаимодополняемости. В то же время дефицит финансовых средств может привести к усилению противостояния при доступности бюджетных источников и льготного финансирования, в лоббировании отдельных интересов, в том числе частного бизнеса. Противоречивыми оказываются цели управления и на уровне селебрити, оказывающих существенное влияние на отдельные сферы деятельности НГО и их конкурентов. Информационное противостояние усиливает конкурентную борьбу в деятельности НГО. Обеспечение требований безопасности влечет рост издержек, несет смысл ограничений. Поэтому формирование модели финансирования развития субъектов отрасли может стать ключевым инструментом согласования их интересов [2].

С нашей точки зрения следует рассмотреть процесс не только классически «сверху вниз», но и инициацию стратегии на уровне взаимодействия государственных и негосударственных ФСО. В основе ее лежат цели, имеющие мотивацию маркетинговой стратегии, а точнее определении конкурентоспособности спортивной организации. Так выделяются основные стратегические направления деятельности физкультурно-спортивной организации [16], ее конкурентные цели, цели коммуникаций, сбыта, менеджмента, кадровые цели и др. По нашему мнению, маркетинговая составляющая способна стать основой для интеграции целей НГО с национальными интересами. К примеру, расширение целевой аудитории, привлечение зрителей на стадионы [8], перевод организации в узнаваемый и прибыльный бренд, продвижение в цифровом поле способствуют приобщению населения к ЗОЖ. В свою очередь реализация различных маркетинговых акций, кампаний и инструментов спортивного менеджмента, создание рекламных кампаний спортивных событий, селебрити маркетинг ФКиС, разработка промо-акций с участием коммерческих и некоммерческих спортивных организаций, развитие цифровых технологий маркетинга способствуют трансформации спорта в инструмент глобализации и актуализации спортивной дипломатии.

В настоящее время в данном направлении разворачивается активность по повышению финансовой устойчивости ФСО, субсидированию субъектов РФ на возмещение затрат по оказанию физкультурно-оздоровительных услуг НГО, утверждению стандартов предоставления физкультурно-спортивных услуг НГО, их научно-методического обеспечения, развитию кадрового потенциала. Очень важно определить подходы к оценке эффективности деятельности НГО и их совокупного вклада в развитие сферы ФКиС.

Негосударственные организации, осуществляющие деятельность в области ФКиС, примерно на 75% находятся за пределами прямого государственного регулирования. Лидирует фитнес-индустрия. Маркетинг для фитнес-клубов охватывает такие аспекты, как привлечение новых клиентов и удержание существующих, продвижение новых услуг и акций, создание и развитие бренда. Важным аспектом для продвижения фитнес-клубов является кросс-маркетинг, ко-маркетинг и др., в том числе в межотраслевом аспекте. Креативная экономика и востребованность индивидуализации предложений требуют комплексного подхода и развитию партнёрств, формирующихся через взаимодействие с конкурентами. Новые перспективы открыли «Игры Будущего».

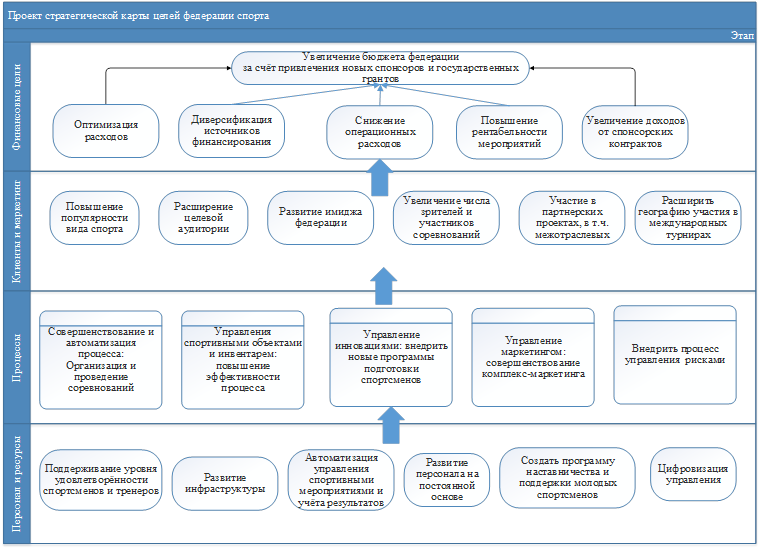

Рисунок 4 – Проект стратегической карты целей спортивной федерации (разработано автором)

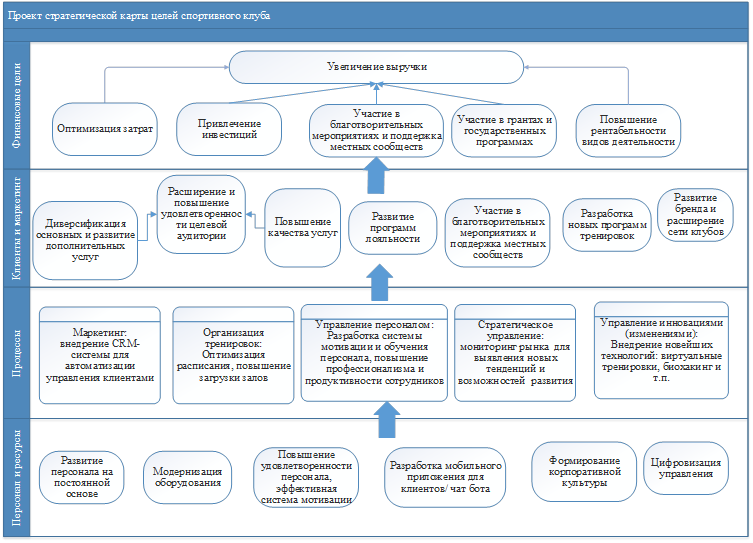

Рисунок 5 - Проект стратегической карты целей спортивного клуба (разработано автором)

Нами разработаны стратегические карты целей для наиболее развитых типов ФСО: спортивного клуба и спортивной федерации (рисунки 4-5). Если обобщить представленную нами в схемах логику построения механизма целеполагания и согласования целей, в составе практических инструментах стратегического планирования можно спроектировать и проследить пути формирования результатов, а так же разработать ключевые показатели результативности по уровням управления.

Выводы. Таким образом, формирование механизма согласования целей устойчивого развития национальной экономики по уровням управления в отраслевом разрезе предполагает проектирование данного бизнес-процесса и цифровых технологий его реализации в экосистеме сферы ФКиС. Происходит осуществление перехода к системе цифрового стратегического государственного управления, что позволяет осуществить определение точек бифуркации в трендах развития отрасли. Предлагается согласовать поуровневый атрибутивный набор показателей, разработать модуль мониторинга и дашбординга их выполнения, интегрированный с модулями факторного анализа, для принятия проактивных управленческих решений в условиях нестабильной экономической и политической среды.

References:

China: Strategic Goals and Two Stages (2021). Singapore: Springer.

Biermann F., Kanie N., Rakhyun E Kim (2017). Global governance by goal-setting: the novel approach of the UN Sustainable Development Goals Current Opinion in Environmental Sustainability. 26 26-31. doi: 10.1016/j.cosust.2017.01.010.

Bogomolov G.V., Kavin A.A., Kovalev N.S., Orlov K.A., Prokopenkova Yu.M. (2022). Strategic planning in the field of physical culture and sports in the subjects of the Russian Federation. Vestnik sportivnoy nauki. (6). 64-69.

Criscuolo Ch., Lalanne G. (2024). A New Approach for Better Industrial Strategies Journal of Industry, Competition and Trade. 24 (1). 6. doi: 10.1007/s10842-024-00416-7.

Egamov B. (2024). The use of predictive analytics in public administration. Luchshie intellektualnye issledovaniya. 21 (2). 87-101.

Ershova N.A., Sergeeva N.V. (2020). Technologies for harmonization of strategic targeting and design in regional development management. Gosudarstvennoe i munitsipalnoe upravlenie. Uchenye zapiski. (1). 70-75. doi: 10.22394/2079-1690-2020-1-1-70-75.

Klochkov V.V., Selezneva I.E. (2019). The mechanism of formation of the industries and the regions development strategy, based on adaptive goal setting. Drukerovskij vestnik. (4(30)). 84-95. doi: 10.17213/2312-6469-2019-4-84-95.

Kokoshin A.A., Bartenev V.I. (2015). Problems of the interdependence of security and development in strategic planning in the Russian Federation: from goal setting to forecasting. Problems of forecasting. (6(153)). 6-17.

Kolyada N.Ya. (2021). Sports marketing: essence, features, goals and objectives. The young scientist. (14(356)). 108-110.

Krieger G. (2022). China’s grand strategy: a roadmap to global power? International Affairs. 98 (3). 1117-1119. doi: 10.1093/ia/iiac033.

Persianov V.A., Kurbatova A.V. (2020). Topical issues of the development of economics: goal-setting and new strategic guidelines. Transport: nauka, tekhnika, upravlenie. (3). 9-14. doi: 10.36535/0236-1914-2020-03-2.

Pisareva O.M. (2021). Goal-setting model in multilevel state strategic management of socio-economic development. Economics of Contemporary Russia. (1(92)). 52-76. doi: 10.33293/1609-1442-2021-1(92)-52-76.

Ponomarev A.I. (2017). Problem-oriented methodology of strategic goal-setting as a condition for the progressive development of society: Ensuring national security (part one). Security Issues. (1). 1-9.

Ren Mu, Li Menglong (2023). Interpreting china’s strategic discourse: strategic objectives and approaches of the silk road economic belt (SREB) Vestnik Udmurtskogo universiteta. Sotsiologiya. Politologiya. Mezhdunarodnye otnosheniya. 7 (1). 67-75.

Sanzharevskiy I.I. (2023). Strategic planning in public administration as a political system of institutional instruments and goal-setting mechanisms. Saratov University News. New Series. Sociology. Political science (Izvestiya of Saratov University. New Series). 23 (4). 447-453. doi: 10.18500/1818-9601-2023-23-4-447-453.

Shekhovtseva L.S. (2006). Strategic definition of purposes of regional development: interdisciplinary approach. Terra Economicus. 4 (3). 134-139.

Tatarintseva O.A. (2020). Formation of a strategy for the development of a physical culture and sports organization The best student article of 2020. 115-121.

Tebekin A.V. (2022). Problems of managing the strategic development of the national economy while growing threats from the external environment. Bulletin of Tver State University. Series: Economics and Management. (2(58)). 7-19. doi: 10.26456/2219-1453/2022.2.007-019.

Tsybatov V.A. (2021). Digitalization of goal-setting: from the formation of a target plan to creation of a development scenario. Regionalnaya ekonomika. Yug Rossii. 9 (4). 14-25. doi: 10.15688/re.volsu.2021.4.2.

Vishnyakova O.N. (2023). Application of methods of economic cybernetics to the design of a sports financing model. Vestnik Samarskogo universiteta. Ekonomika i upravlenie. 14 (2). 187-196. doi: 10.18287/2542-0461-2023-14-2-187-196.

Zatsarinnyy A.A., Suchkov A.P. (2022). A systematic approach to goal setting in the processes of digital transformation. Trudy Instituta sistemnogo analiza Rossiyskoy akademii nauk. 72 (3). 48-58. doi: 10.14357/20790279220306.

Страница обновлена: 10.06.2025 в 14:46:38