Problems of studying human capital in the research of Russian scientists: approaches to formation, development and evaluation

Shilova A.E.1![]()

1 Кузбасский государственный аграрный университет имени В. Н. Полецкова

Download PDF | Downloads: 28

Journal paper

Journal of Economics, Entrepreneurship and Law (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 14, Number 12 (december 2024)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=80348054

Abstract:

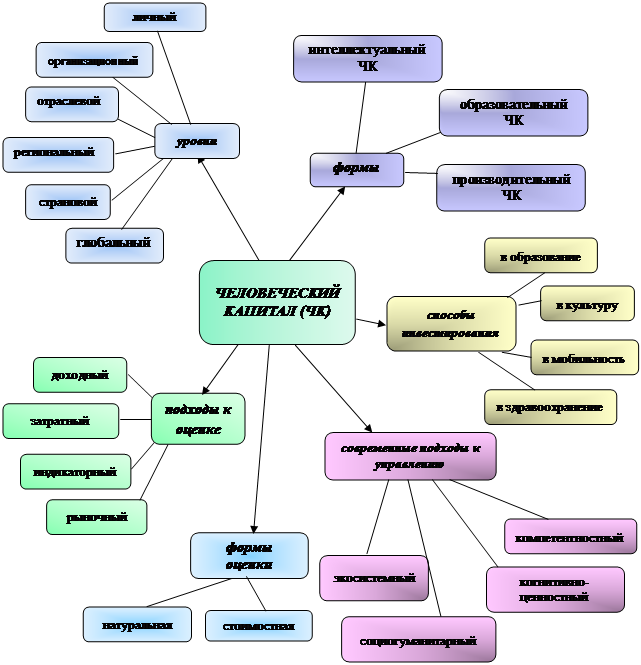

The article presents an analysis of approaches to the formation, development, and evaluation of human capital in the Russian scientific literature. On the basis of a formal and logical approach, the results of human capital research conducted by Russian economists are systematized. The main approaches to the assessment of human capital at various levels are presented; and their strengths and weaknesses are noted. Modern approaches to the study of human capital and its management, including competence-based, ecosystem-based, cognitive-value and socio-humanitarian, are identified. The main elements of the scientific category of human capital are highlighted. Its levels, approaches to assessment, forms of assessment, forms of movement and methods of investment, principles of development and modern approaches to human capital management are identified. A mental map of the scientific category of human capital was created.

Keywords: human capital, human capital assessment approach, human capital valuation, mental map

JEL-classification: J24, J20, Е24,

Введение

В настоящее время человеческий капитал является одним из важнейших объектов анализа ученых-экономистов. Интерес представляет как трансформация самой категории «человеческий капитал» под воздействием четвертой промышленной революции при переходе к новому технологическому укладу, цифровизации общественно-экономических отношений и становлении экономики знаний, так и развитие подходов к его оценке.

Первоначально человек в системе общественного производства представлялся как источник труда. Очевидным видится тот факт, что труд – исторически сложнейший фактор производства в силу его неотчуждаемости от индивида, являющегося носителем труда, изменения количественных и качественных характеристик труда с течением времени. С развитием экономической мысли трансформировалось понимание роли человеческого фактора в создании национального богатства и добавленной стоимости: в современном понимании человек – обладатель предпринимательских способностей, субъект, генерирующий и преобразовывающий информацию, источник социального взаимодействия.

Многогранность категории «человеческий капитал» и дискуссионный характер его формирования и развития определяют плюрализм в подходах к его оценке. При этом актуальность исследования подходов к человеческому капиталу объяснима как активной трансформацией этой экономической категории, так и возрастающей ролью человеческого капитала в создании добавленной стоимости и формировании конкурентных преимуществ на мезо- и макроуровне.

Материалы и методы

В статье рассмотрены современные отечественные подходы к формированию, развитию и оценке человеческого капитала. Целью исследования является систематизация существующих отечественных подходов к категории «человеческий капитал».

В основу данного исследования положен формально-логический подход, в качестве основных методов выступают анализ и синтез. Для определения закономерностей развития представлений о человеческом капитале в контексте российской экономической науки использованы такие методы, как обобщение, классификация, типология, абстрагирование и дедукция. При систематизации подходов к оценке человеческого капитала использован компаративный подход.

Для визуализации результатов исследования выбран метод интеллект-карт (ментальных карт).

Результатом исследования является выделение основных компонентов категории «человеческий капитал», в числе которых уровни, подходы к оценке и ее формы, формы движения, способы инвестирования и современные подходы к управлению.

Результаты

Научный интерес к влиянию человеческого фактора на эффективность производства, пожалуй, проявляли представители всех основных экономических школ. Однако становление человеческого капитала как категории принято связывать с именами экономистов Чикагской школы Г. Беккера, Т. Шульца и Я. Минсера. Как справедливо отмечает В. А. Аникин, благодаря исследованиям данных ученых в значительной мере трансформировалось понимание проблемы устойчивого развития [1] (Anikin, 2017). Человеческий фактор был показан как решающий в развитии экономики. Была доказана эффективность инвестиций в развитие человеческого капитала с позиции дальнейшей отдачи от его использования и роста монетарного дохода компаний и индивидов.

Традиционно капитал понимают как некий ресурс, способствующий получению эконмическими агентами выручки. Капитал – нечто измеримое и требующее постоянного анализа и оценки. Важнейшей характеристикой человеческого капитала как экономической категории является его инвестиционная природа. Появление категории «человеческий капитал» актуализировало вопрос необходимости оценки вклада человеческого фактора в создание добавленной стоимости, эффективности использования человеческого капитала и создания условий для его расширенного воспроизводства.

Среди российских авторов, посвятивших свои исследования проблематике формирования, развития и оценки человеческого капитала стоит в первую очередь выделить такие имена, как В. В. Бушуев, В. С. Голубев [2] (Bushuev, Golubev, 2008), Ю. Г. Быченко [4] (Bychenko, 2008), И. В. Ильинский [8] (Ilyinsky, 2018), Р. И. Капелюшников [9] (Kapelyushnikov, 2012), М. М. Критский [11] (Kritskiy, 1991).

Отметим наиболее значимые отечественные подходы к формированию, развитию и оценке человеческого капитала.

М. М. Критский рассматривал «человеческий капитал» как долговременный капитальный ресурс, полагая, что подобно основным средствам, человеческий капитал может быть авансирован, подвергается износу (следовательно, становится возможным начисление амортизации) и возмещается [11] (Kritskiy, 1991). Следует отметить, что ученый анализировал человеческий капитал на микро- и макроуровнях, предлагая методические подходы к оценке индивидуального и совокупного человеческого капиталаВ. Т. Смирнов и соавторы справедливо отмечают вклад М. М. Критского в исследование оборачиваемости человеческого капитала [22] (Smirnov et al., 2005). М. М. Критским были выделены следующие воспроизводственные циклы: реальный оборот, предполагающий естественную замену одних работников другими с течением времени; общий оборот, связанный с изменением способов труда, и оборот трудоспособности, обусловленный ростом производительности труда.

Вопросы движения человеческого капитала активно освещены в работах И. В. Ильинского, который рассматривает общий и экономический оборот человеческого капитала. Общий оборот человеческого капитала вполне соответствует движению других общественных ресурсов и включает инвестиционную, производственную и постпроизводственную стадии. При этом И. В. Ильинский отмечает высокое значение воспроизводства человеческого капитала [8] (Ilyinsky, 2018). На построизводственной стадиичеловеческий капитал «существует в виде сокровища, т.е. накопленных и материализованных на предыдущих стадиях развития знаниях, умениях и навыках, приносящих носителю капитала доход» [8] (Ilyinsky, 2018). Именно на последней стадии реализуется воспроизводственная функция человеческого капитала, состоящая в передаче знаний и опыта следующим поколениям. Стоит отметить ключевое противоречие между человеческим и физическим капиталом: в отличии от физического капитала, который, выбывая из производственного процесса, теряет свою стоимость, человеческий капитал при создании определенных условий становится богатством. Экономическое движение человеческого капитала предполагает последовательную смену следующих форм: интеллектуальный капитал, образовательный капитал и производственный капитал. В качестве важнейшей формы И. В. Ильинский выделяет интеллектуальный капитал, поскольку именно интеллектуальный капитал создает возможность конструирования инноваций, которые так важны для благосостояния экономических систем от фирмы до государства и являются условием инвестиционной деятельности и расширенного производства.

Возможности модернизации и степень развития человеческого капитала связывают также Ю. Г. Быченко и Л. В. Логинова, причем акцент ставится на развитие среднего класса как «носителя нормальной срединной культуры труда и хозяйства, основанной на этике повседневного трудолюбия, профессионального долга, самореализации личности в профессии и в обществе» [3] (Bychenko, Loginova, 2008).

Ю. Г. Быченко также предложен подход устойчивого инновационного типа развития человеческого капитала, который предполагает перенос общетеоретического понимания устойчивости на процесс развития человеческого капитала, для которого становятся характерными следующие черты: непрерывное совершенствование показателей развития человеческого потенциала, как качественных, так и количественных, использование инноваций как основы развития человеческого потенциала, саморазвитие и адаптация человеческого потенциала к условиям среды. Несомненной видится актуальность данного направления исследования в контексте развития экономики знаний. Таким образом, в исследованиях Ю. Г. Быченко подчеркивается взаимосвязь и взаимозависимость человеческого капитала и инноваций, а человек, являющийся носителем человеческого капитала, представляется как полноправный субъект производственных отношений, влияющий на изменение величины собственного человеческого капитала [4] (Bychenko, 2008).

Схожей позиции придерживаются Е. В. Назарова и Е. Н. Грибина, которые отмечают воздействие человеческого капитала на уровень технического прогресса и возможности устойчивого развития экономики [16] (Nazarova, Gribina, 2022).

О необходимости сбалансированного технологического развития экономики и развития человеческого капитала размышляют Н. Н. Минаев и Е. А. Жарова, которыми на региональном уровне обосновано, что несоответствие уровней развития технологий и человеческого капитала неминуемо приводит к потерям от неполного использования ресурсов экономики [15] (Minayev. Zharova, 2022).

Безусловно, инновационное развитие отраслей экономики требует развития инновационных компетенций [7] (Izhmulkina. Shilova, 2024). Анализируя связи и зависимости уровней технологического развития и развития человеческого капитала, стоит отдельно упомянуть фактор цифровизации, который в настоящее время играет ключевую роль в формировании компетенций работников современных предприятий. С. А. Шелковниковым и И. Г. Кузнецовой было расширено определение формирования и развития человеческого капитала в условиях цифровой экономики, а также доказано, что опережающее развитие цифровых компетенций может способствовать росту благосостояния не только отдельных работников, но и росту доходности на уровне предприятия [24] (Shelkovnikov. Kuznetsova, 2022).

В. В. Бушуев и В. С. Голубев считают, что переход к инновационному развитию экономики и социогуманитарному развитию, которое предполагает опережающий рост человеческого капитала при отставании роста материального производства, в России необходим для устойчивого развития и отвечает национальным целям [2] (Bushuev, Golubev, 2008).

Таким образом, многие российские ученые, занимающиеся вопросами формирования и развития человеческого капитала на различных уровнях, настаивают на существовании взаимосвязи и взаимозависимости между уровнями технологического, в том числе цифрового, развития и развития человеческого капитала.

Одним из наиболее острых вопросов в рамках проблематики человеческого капитала является вопрос поиска оптимального подхода к его оценке.

Весомый вклад в развитие категории «человеческий капитал» внес Р. И. Капелюшников, который не только одним из первых в российской практике предпринял попытку его стоимостной оценки на основе принятого в зарубежной практике метода Джоргенсона – Фраумени, но и провел глубокий сравнительный анализ подходов к оценке человеческого капитала, выявив основные ограничения и допущения существующих подходов.

Р. И. Капелюшников отмечал некоторую несогласованность теоретического представления об эквивалентности измерения человеческого капитала с позиции «запасов» и «потоков» и возможностей практического измерения его стоимостной оценки, в которой исследователи вынуждены использовать вмененные, а не прямые стоимостные оценки запасов человеческого капитала, поскольку прямые запасы человеческого капитала не могут быть оценены в силу неотчуждаемой природы труда («сам человек не может быть предметом купли-продажи») [9] (Kapelyushnikov, 2012).

В целом, Р. И. Капелюшников выделял три основных подхода к измерению человеческого капитала – индикаторный подход и два стоимостных подхода – на основе учета издержек и на основе учета доходов. В ходе сравнительного анализа ученый выделил сильные и слабые стороны каждого из подходов, отдавая при этом предпочтение стоимостной оценке на базе доходов. В качестве основного достоинства индикаторного подхода была выделена его относительная простота, достигаемая за счет широкой доступности необходимых для проведения расчетов данных. К недостаткам подхода отнесены следующие факты:

- отдельные показатели являются характеристиками потоков, а не затрат;

- неравнозначность ряда показателей для развитых и развивающихся стран;

- несоизмеримость запасов физического и человеческого капитала из-за отсутствия стоимостной оценки последнего;

Недостатками и допущениями подхода к оценке человеческого капитала на основе издержек, согласно Р. И. Капелюшникову, являются:

- характеристика человеческого капитала только с позиции предложения без учета факторов спроса;

- размытость границ «инвестиционных» и «потребительских» вложений в человеческий капитал;

- проблема амортизации человеческого капитала (стоимость человеческого капитала с течением времени может увеличиваться, а не только убывать, в отличии от физических активов, а особенности износа зависят от множества факторов);

- значительный временной лаг между инвестициями в человеческий капитал и ожиданием отдачи от его использования практически не учитывается в рамках подхода на основе издержек [9] (Kapelyushnikov, 2012).

Наибольшее внимание Р. И. Капелюшникова посвящено концептуальным основам и возможностям практического измерения человеческого капитала на основе доходного подхода, сравнительным преимуществом которого является его «проспективный характер» – оценка будущих доходов от человеческого капитала, а не завершенных вложений в него, безусловно, более полезна для анализа динамично развивающихся экономик. Кроме того, несмотря на высокую сложность стоимостной оценки человеческого капитала доходным методом, ученый справедливо отмечает комплексность подхода и многообразие учитываемых факторов. К слабым сторонам подхода Р. И. Капелюшников отнес:

- необоснованность предположения о связи вариации заработной платы и вариации производительности труда;

- возможное несоответствие синтетических профилей заработков, используемых в доходном подходе, с реальными доходами работников в том или ином возрасте;

- пренебрежение фактом различия в качестве образования;

- невозможность отделить отдачу от формального образования от отдачи от других факторов;

- пренебрежение внешними эффектами при оценке стоимости человеческого капитала;

- ограничения, связанные с алгоритмами расчета (например, обоснование нормы дисконтирования, переоценка прироста реальных заработков из-за допущения, что только человеческий капитал – источник прироста производительности труда) [9] (Kapelyushnikov, 2012).

На сегодняшний день основными подходами к оценке стоимости человеческого капитала продолжают оставаться поход с позиции оценки затрат, подход с позиции оценки доходов и подход, использующий индикаторы, рассчитанные на основе натуральных показателей, характеризующих человеческий капитал. Е. В. Соловьева отмечает наличие двух основных форм оценки капитала – стоимостной (на базе доходного и затратного подходов) и натуральной (на базе индексов) [18] (Solovyeva, 2019).

В настоящее время у ученых-экономистов не сформировалось единой позиции в отношении выбора подходов к оценке человеческого капитала. Так, Е. В. Соловьева видит значительные преимущества индексного подхода в простоте расчетов по сравнению с оценкой человеческого капитала в стоимостной форме, доступность интерпретации показателей, возможности исследования в динамике по годам, дифференциации каждого элемента по объектам сравнения (например, странам) [18] (Solovyeva, 2019). Другие авторы, например, М. В. Кузнецова, подчеркивают ограниченный характер индексных показателей. Выступая с критикой такого показателя как индекс человеческого капитала (ИЧК), она указывает на то, что при расчете показателя многочисленные различия стран, оказывающие влияние на их возможности использования имеющегося человеческого капитала, оказываются не учтены [13] (Kuznetsova, 2019).

Многие ученые задаются вопросом оценки человеческого капитала на региональном и территориальном уровнях. Использование этих подходов направлено на выявление особенностей регионального развития и проведение сравнительного анализа уровней развития человеческого капитала в различных по социально-экономическим показателям регионах.

Один из региональных подходов к оценке состояния человеческого капитала предложен Н. А. Серебряковой, С. А. Волковой и Т. А. Волковой. В рамках данного подхода выделены четыре основных составляющих человеческого капитала: демографическая, трудовая и образовательная, научно-исследовательская, социокультурная. Каждая составляющая оценивается на основе группы относительных показателей, некоторые из которых являются самостоятельными (например, уровень младенческой смертности, доля ученых, имеющих ученую степень, и др.), другие рассчитываются путем сравнения уровня выбранного индикатора в регионе со средним значением по стране (например, отношение ожидаемой продолжительности жизни в регионе к среднероссийской). Для определения уровней значимости отдельных показателей и составляющих человеческого капитала в целом использовался экспертный метод. На основе полученных значений составляющих человеческого капитала региона рассчитывается интегральный показатель [17] (Serebryakova et al., 2019). Научная значимость данного подхода к оценке регионального человеческого капитала состоит в возможности сравнения интегральных оценок развития человеческого капитала для групп регионов.

Интегральный подход к оценке человеческого капитала предлагает использовать также И. Г. Кузнецова, которой предложен показатель цифрового индекса развития человеческого потенциала для муниципальных образований. Кроме объекта исследования, научная новизна подхода, предлагаемого И. Г. Кузнецовой, заключается в учете влияния цифровизации как фактора развития человеческого капитала [12] (Kuznetsova, 2021).

По мнению автора, вышеописанные интегральные показатели с учетом некоторых допущений и ограничений могут быть рекомендованы для оценки более крупных или более мелких объектов сравнения – например, федеральных округов или городских агломераций.

Существуют также подходы к оценке человеческого капитала в рамках отдельных отраслей, сфер экономической деятельности и организаций. Разнообразие подходов к оценке человеческого капитала на мезо- и микроуровне объясняется разнородностью объектов наблюдения, их спецификой и даже целями анализа.

Целью оценки человеческого капитала на мезо- и микроуровне зачастую является определение роли человеческого капитала в формировании конкурентоспособности экономических субъектов. В этой связи стоит согласиться с Л. В. Грибко, которая при классификации подходов к оценке человеческого капитала выделяет отдельно методы на основе рыночной стоимости и показателей конкурентов [6] (Gribko, 2023).

Многообразие подходов к формированию, развитию и оценке человеческого капитала объясняет ценность их категоризации по различным критериям.

Е. В. Соловьева предлагает условно разделять подходы к оценке человеческого капитала на следующие группы: оценка по аналогии с финансовыми инвестициями, оценка на основе индекса социально-экономических показателей, на основе эффективности образования, подходы с использованием натуральных показателей и оценка через рыночную капитализацию [18] (Solovyeva, 2019).

И. Д. Тургель и Д. Фазылжан предложили четыре подхода к определению концепции человеческого капитала:

1. Инвестиционный подход, в рамках которого человеческий капитал изучается через анализ затрат на его формирование.

2. «Фондовый» подход, который рассматривает человеческий капитал как совокупность аккумулируемых на протяжении жизни способностей, знаний, умений и навыков.

3. Подход как к фактору производства, согласно которому, компетенции – драйвер развития экономики.

4. «Активный» подход, рассматривающий человеческий капитал как сумму физического и нефизического капитала [20] (Turgel, Fazylzhan, 2023).

По мнению автора, представления многих ученых, занимающихся проблематикой формирования и развития человеческого капитала, сочетают в себе черты одновременно нескольких подходов, что связано с многомерностью категории человеческого капитала и не умаляет ценности предлагаемой И. Д. Тургель и Д. Фазылжан категоризации.

В последнее время категория человеческого капитала часто рассматривается в междисциплинарных исследованиях. Автор солидарен с Е. С. Чуркиной в ее мнении о необходимости изучения человеческого капитала с позиции исторических, культурных социальных процессов развития общества с учетом особенностей конкретного экономического пространства [23] (Churkina, 2024).

Среди наиболее интересных современных подходов к формированию и развитию человеческого капитала стоит назвать подход с позиции социогуманитарного развития, компетентностный, когнитивно-ценностный и экосистемный подходы.

Стоит согласиться с Н. М. Габдуллиным, что значительным недостатком традиционного подхода к оценке человеческого капитала методом затрат является ряд существенных допущений относительно затрат на образование и отдачи от инвестиций в образование, поскольку из-за различий в качестве образования уровень образовательного капитала индивидов может значительно отличаться [5] (Gabdullin, 2018). С такими допущениями стремятся справиться представители компетентностного подхода к человеческому капиталу, в рамках которого особое внимание уделяется развитию индивидуального человеческого капитала. Т. П. Хохлова считает, что в условиях высокотехнологичных компаний компетенции трансформируются в «производительную силу, приобретающую характер уникального ресурса, источника устойчивых конкурентных преимуществ компании» [21] (Khokhlova 2019), что доказывает эффективность инвестиций в развитие компетенций работников для приращения человеческого капитала компаний.

С расширением роли человека в общественной жизни, наряду с компетенциями становятся важными мотивы и ценности работников. Г. Н. Степановой разработаны принципы, которые должны лежать в основе образовательного воздействия на людей: метакомпетентность, развитие личностной культуры и сохранение культурного наследия. Данный междисциплинарный подход к формированию человеческого капитала и управлению им называют когнитивно-ценностным [19] (Stepanova, 2023).

Еще один междисциплинарный подход предложен Н. А. Литвиновой по отношению к исследованию воспроизводства человеческого капитала как экосистемы, в состав которой включаются такие элементы, как образование, здравоохранение, культура, наука и искусство, государственное регулирование [14] (Litvinova, 2023). Отличие экосистемного подхода состоит в том, что предполагается сложный неиерархический характер взаимодействия между элементами экосистемы. Сетевой характер взаимодействия элементов экосистемы, ее открытость внешней среде и динамичность обусловливают высокую неопределенность при прогнозировании развития экосистемы.

О. А. Козлова и О. А. Антонова в рамках экосистемного подхода к формированию человеческого капитала выделили основные ценности, лежащие в основе бизнес моделей формирования и реализации человеческого капитала (ценности стоимости, взаимодействия и платформы), а также факторы, оказывающие ключевое влияние на развития экосистемы человеческого капитала – институциональный, организационный стимулирующий, ресурсный и географический [10] (Kozlova. Antonova, 2023).

На основе проведенного автором изучения концептуальных подходов к формированию, развитию и оценке человеческого капитала составлена ментальная карта категории «человеческий капитал», включающая следующие элементы: уровни, подходы к оценке, формы оценки, формы движения и способы инвестирования, принципы развития и современные подходы к управлению (рисунок 1).

Рисунок 1. – Ментальная карта категории «человеческий капитал»

Составлено автором

По мнению автора, эффективное управление человеческим капиталом от микро- до макроуровня требует понимания категории, оценки эффективности организационных и управленческих воздействий на человеческий капитал, использования современных подходов и принципов.

Обсуждение

В проведенном исследовании автор отмечает существование отраслевой специфики формирования, развития и оценки человеческого капитала, при этом не уделяя данному аспекту должного внимания. Сравнительный анализ отраслевых подходов к формированию, развитию и оценке человеческого капитала может являться темой перспективных исследований.

Следует понимать, что исследование абстрагируется от ряда важных субъективных факторов, способных влиять на формирование, развитие и оценку человеческого капитала, таких как, национальный или гендерный фактор. Изучение влияния таких субъективных факторов на формирование и развитие человеческого капитала и поиск методов учета этих факторов при оценке человеческого капитала представляется актуальным вопросом для следующих исследований.

Выводы

Динамичное развитие категории «человеческий капитал» в условиях развития инновационной экономики, экономики знаний, продвижения идей социогуманитарного развития определяет необходимость дальнейших исследований в рассматриваемой проблемной области. Сложность и многоуровневость категории «человеческий капитал», высокая его роль в повышении эффективности функционирования экономических субъектов, дискуссионный характер оценки человеческого капитала ставят перед научным сообществом задачу дальнейшего развития подходов к изучению и оценке человеческого капитала на основе принципа междисциплинарности. Поскольку в современных условиях перспективы развития человеческого капитала зависят не только от требований рынка и целевых ориентиров государства, но и от личных выборов индивидуумов в отношении своего образования, направлений развития компетенций и карьерных траекторий возрастает значение агентности индивидов, которая должна учитываться при разработке моделей развития человеческого капитала.

References:

Anikin V.A. (2017). Chelovecheskiy kapital: stanovlenie kontseptsii i osnovnye traktovki [Human capital: genesis of basic concepts and interpretations]. Economic sociology. (4). 120-156. (in Russian). doi: 10.17323/1726-3247-2017-4-120-156.

Bushuev V.V., Golubev V.S. (2008). Strukturnaya energiya zhizni i chelovecheskiy kapital [Structural energy of life and human capital]. Energiya: ekonomika, tekhnika, ekologiya. (11). 36-41. (in Russian).

Bychenko Yu.G. (2008). Formirovanie ustoychivogo tipa razvitiya chelovecheskogo potentsiala v novyh usloviyakh khozyaystvovaniya [Formation of a sustainable type of human potential development in new economic conditions]. Vestnik Saratovskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta. 3 (34). 231-24. (in Russian).

Bychenko Yu.G., Loginova L.V. (2008). Modernizatsiya obshchestva i kachestvo chelovecheskogo kapitala [Modernization of society and the quality of human capital]. Saratov University News. New Series. Sociology. Political science (Izvestiya of Saratov University. New Series). 8 (2). 47-54. (in Russian).

Churkina E.S. (2024). Transformatsiya kategorii «chelovecheskiy kapital» v zarubezhnoy i otechestvennoy ekonomicheskoy mysli [Transformation of the category “human capital” in foreign and domestic economic thought]. Bulletin of the Astrakhan State Technical University. Series: economics. (2). 89-95. (in Russian). doi: 10.24143/2073-5537-2024-2-89-95.

Gabdullin N.M. (2018). Sovremennye podkhody i metody izmereniya chelovecheskogo kapitala [Modern approaches and methods of measuring human capital]. Russian Journal of Innovation Economics. 8 (4). 785-798. (in Russian). doi: 10.18334/vinec.8.4.39709.

Gribko L.V. (2023). Stoimostnaya otsenka chelovecheskogo kapitala [Assessment of the value of human capital]. Pravo. Ekonomika. Psikhologiya. (4). 43-49. (in Russian).

Ilyinskiy I.V. (2018). Chelovecheskiy kapital obshchestva: dinamika transformatsiy [The human capital of society: the dynamics of transformations] Russia's youth policy in the context of global changes. 157-160. (in Russian).

Izhmulkina E.A., Shilova A.E. (2024). Transformatsiya printsipov formirovaniya chelovecheskogo kapitala v usloviyakh innovatsionnogo razvitiya APK [Transformation of the principles of human capital formation in the conditions of innovative development of the Agro-industrial complex]. Agro-industrial complex: economics, management. (5). 108-115. (in Russian). doi: 10.33305/245-108.

Kapelyushnikov R.I. (2012). Skolko stoit chelovecheskiy kapital Rossii? [How much is Russia's human capital worth?] Moscow: Izd. Dom Vysshey shkoly ekonomiki. (in Russian).

Khokhlova T.P. (2019). Povyshenie proizvoditelnosti truda na osnove kompetentnostnogo podkhoda [Improving labor productivity based on a competency-based approach]. Services: innovation and quality. (42). 124-132. (in Russian).

Kozlova O.A., Antonova O.A. (2023). Osnovnye diskursy ekosistemnogo podkhoda k analizu chelovecheskogo kapitala [Main discourses of the ecosystem approach to the analysis of human capital]. AlterEconomics. 20 (4). 799-821. (in Russian). doi: 10.31063/AlterEconomics/2023.20-4.4.

Kritskiy M.M. (1991). Chelovecheskiy kapital [Human capital] Izd-vo Leningr. un-ta. (in Russian).

Kuznetsova I.G. (2021). Formirovanie i razvitie chelovecheskogo kapitala agrarnoy sfery v usloviyakh tsifrovizatsii ekonomiki [Formation and development of human capital in the agricultural sector in the context of digitalization of the economy] Novosibirisk. (in Russian).

Kuznetsova M.V. (2019). Opyt otsenki chelovecheskogo kapitala v regionalnom razreze po metodike Vsemirnogo Banka (na primere Chelyabinskoy oblasti) [The experience of assessing human capital in the regional context according to the methodology of the World Bank (on the example of the Chelyabinsk region)]. Aktualnye voprosy sovremennoy ekonomiki. (6-1). 106-112. (in Russian). doi: 10.34755/IROK.2019.5.5.183.

Litvinova N.A. (2023). Ekosistemnyy podkhod k vosproizvodstvu chelovecheskogo kapitala [Ecosystem approach to human capital reproduction]. Creative Economy. 17 (5). 1655-1670. (in Russian). doi: 10.18334/ce.17.5.117852.

Minaev N.N., Zharova E.A. (2022). Podkhody k razrabotke modeley upravleniya chelovecheskim kapitalom Rossii na osnove metodiki mezhregionalnogo balansa [Approaches to the development of human capital management models in Russia based on the interregional balance methodology]. Russian Journal of Labour Economics. 9 (4). 795-810. (in Russian). doi: 10.18334/et.9.4.114579.

Nazarova E.V., Gribina E.N. (2022). Chelovecheskiy kapital: analiz metodicheskikh podkhodov k formirovaniyu i vosproizvodstvu [Human capital: analysis of methodical approaches to formation and reproduction]. Society: politics, economics, law. (6). 68-74. (in Russian). doi: 10.24158/pep.2022.6.11.

Serebryakova N.A., Volkova S.A., Volkova T.A. (2019). Metodika integralnoy otsenki chelovecheskogo kapitala regiona [The methodology of the integrated assessment of the human capital of the region]. Proceedings of the Voronezh State University of Engineering Technologies. 81 (3). 375-380. (in Russian). doi: 10.20914/2310-1202-2019-3-375-380.

Shelkovnikov S.A., Kuznetsova I.G. (2022). Evolyutsiya kompetentsiy pri perekhode k novomu tekhnologicheskomu ukladu [Evolution of competencies in the transition to a new process layout]. Rural economy in Russia (Ekonomika sel\\\'skogo khozyaystva Rossii). (7). 40-45. (in Russian). doi: 10.32651/227-40.

Smirnov V.T., Soshnikov I.V., Romanchin V.I., Skoblyakova I.V. (2005). Chelovecheskiy kapital: soderzhanie i vidy, otsenka i stimulirovanie [Human capital: content and types, assessment and stimulation] Mashinostroenie-1. (in Russian).

Soloveva E.V. (2019). Podkhody k razrabotke metodiki otsenki chelovecheskogo kapitala organizatsii [Approaches to the development of methods for assessing the human capital of the organization]. Labor and social relations. 30 (6). 14-25. (in Russian). doi: 10.20410/2073-7815-2019-30-6-14-25.

Stepanova G.N. (2023). Kognitivno-tsennostnyy podkhod k upravleniyu chelovecheskim kapitalom v sovremennom mire [Cognitive and value approach to human capital management in the modern world]. Scientific works of the Free Economic Society of Russia. 241 (3). 313-323. (in Russian). doi: 10.38197/2072-2060-2023-241-3-313-323.

Turgel I.D., Fazylzhan D. (2023). Kategorialnyy analiz evolyutsii podkhodov k kontseptsii chelovecheskogo kapitala [The concept of human capital: categorical analysis of the evolution of approaches]. Ekonomika: strategiya i praktika. 18 (1). 180-195. (in Russian). doi: 10.51176/1997-9967-2023-1-180-195.

Страница обновлена: 05.07.2025 в 02:06:40