The role of civil aviation and aircraft industry in ensuring the transport, economic and national security of the Russian Federation

Selezneva I.E.1![]() , Klochkov V.V.1

, Klochkov V.V.1![]()

1 Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН

Download PDF | Downloads: 34

Journal paper

Economic security (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 7, Number 9 (September 2024)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=74169631

Abstract:

The article examines the problems of maintaining the transport connectivity of the country in the conditions of sanctions restrictions, possible shortage of transport capacity of civil aviation.

Possible ways of maintaining the country's transport connectivity at a given level of quality and accessibility are suggested.

They are as follows: rationalization of the fixed fleet of aircraft by transferring short-haul transport to rail and road transport, optimization of air route networks (including the transition to direct interregional flights); rationalization of fixed fleet of aircraft and the remaining resource of its components (with the possibility of rearranging them, obtaining components for the fleet). Estimates of the savings of transportation work and limited resources of the aircraft fleet due to optimization of their use in the Russian transportation system have been obtained.

A method of estimating the maximum relative increase in the total resource of the aircraft fleet due to the optimal rearrangement of units in the fleet is proposed. The types of aggregates that have priority for import substitution are also determined.

The dependence of the increase of the total resource of the fleet on the average degree of resource utilization of critical types of aggregates, i.e. aggregates with a minimum total resource balance without their repair and restoration, is determined.

Keywords: sanctions restrictions, transport connectivity, transportation service quality, air transportation accessibility, unified transport system, aircraft fleet carrying capacity, aggregate critical type

JEL-classification: F50, F51, L90, L91, L93

Введение. Гражданская авиация играет критическую роль в обеспечении транспортной связанности территории России – самой обширной страны в мире, на 2/3 состоящей из малонаселенных труднодоступных местностей со слаборазвитой наземной инфраструктурой. Обеспечение ее транспортной связанности (т.е. транспортной безопасности) является важной составляющей экономической и в целом национальной безопасности. В условиях жестких санкционных ограничений на поставку в Россию гражданской авиационной техники (АТ) и на поддержание летной годности (ПЛГ) имеющегося парка АТ иностранного производства, на поставку и ремонт комплектующих изделий, компонентов АТ иностранного производства (в т.ч. и для отечественных образцов АТ) существенно усиливаются риски сокращения провозных мощностей российской гражданской авиации, что, в свою очередь, ставит под угрозу обеспечение транспортной связанности территории страны [1; 9; 14].

В июне 2022 года была принята Комплексная программа развития авиатранспортной отрасли Российской Федерации до 2030 года, также называемая комплексной программой гражданской авиации (КПГА) – фактически, программа выживания российской авиации в сложившихся кризисных условиях. В КПГА заявлены довольно амбициозные планы по поставкам новых воздушных судов (ВС) отечественного производства в кратчайшие сроки – порядка нескольких сотен каждого типа в ближайшие 6 лет. Также предусматривается освоение ПЛГ обширного парка иностранных ВС, выполняющих на сегодняшний момент значительную часть авиаперевозок и авиаработ в России. Однако столь амбициозные планы освоения производства новых типов АТ и ПЛГ имеющихся ВС в краткосрочной перспективе могут оказаться невыполнимы в полной мере, а численность эксплуатируемого парка иностранных ВС может быстро сократиться в случае, если их производители более жестко ограничат поставки запчастей, или ограничат работу электронных систем, поддержание и обновление ПО. Реализация таких неблагоприятных условий может привести к угрозе транспортной безопасности и экономической безопасности страны в части гражданской авиации. Поэтому при разработке и корректировке стратегии развития авиатранспортной отрасли следует принимать во внимание риски ускоренного выбытия импортной АТ и отставания производства отечественной АТ от плана. Таким образом актуальной является следующая цель данной работы – обоснование выбора стратегии развития авиатранспортной отрасли с учетом риска дефицита провозных мощностей в краткосрочной перспективе. В соответствии с целью исследования была поставлена следующая задача: как российской гражданской авиации (ГА) и авиастроению адаптироваться оптимальным образом к возможному, более или менее глубокому дефициту провозных мощностей в краткосрочный период, до 2030 г.? Прежде всего, необходимо определиться с критериями оптимальности такой адаптации. В обсуждаемых, почти чрезвычайных условиях, на первый план выходят не коммерческие, а социальные приоритеты, соображения максимально возможной обеспеченности страны, ее территории и населения, предприятий и отраслей экономики, транспортными услугами и авиационными работами. При этом оценивать показатели транспортного обслуживания территории страны и разрабатывать стратегии выживания и развития российской авиации целесообразно в рамках единой транспортной системы (ЕТС), в которой и ГА, и железнодорожный транспорт (ЖД) и прочие виды транспорта выполняют свои функции в рамках общей стратегии обеспечения транспортной связанности страны.

Практическая значимость исследования заключается в определении возможных путей преодоления ограниченного ресурса парка ВС в краткосрочной перспективе. Научная новизна заключается в описании возможных путей поддержания транспортной связанности страны на заданном уровне качества и доступности.

Показатели качества и доступности транспортного обслуживания страны. Уровень качества транспортного обслуживания может быть измерен, в первую очередь, общим временем в пути «от двери до двери» для маршрутов, соединяющих населенные пункты различных категорий, подробнее [2]. Однако, помимо качества, важна и доступность перевозок, особенно эти аспекты актуальны именно в условиях жестких ресурсных ограничений. Т.е. минимальные транспортные стандарты (МТС), помимо показателей качества, всё-таки должны содержать и объемные показатели (либо удельные, в пересчете на душу населения) – авиационной и др. подвижности населения, доступности перевозок. Показатели доступности связаны с социально-экономической ситуацией и отражают долю населения, которая, в соответствии с тарифами и уровнем своих доходов, может совершать поездки. Но в условиях сильной ограниченности транспортных возможностей социально-экономические аспекты даже не первичны – в отличие от физической возможности перевезти то или иное количество пассажиров.

Более актуальна подвижность населения, т.е. отношение объемов перевозок к численности населения (безотносительно к тому, насколько равномерно или неравномерно будут распределены поездки среди населения – в конце концов, социально значимые авиаперевозки могут дотироваться государством). То есть, сама по себе фиксация в КПГА требуемого объема авиаперевозок в первом приближении не бессмысленна. Но далее необходимо конкретизировать минимальные требования к транспортному обслуживанию населения – возможно, дифференцированным по регионам образом. Например, для населения отдаленных регионов может быть зафиксирована требуемая минимальная подвижность в части поездок в другие регионы – в Европейскую часть России из Дальневосточного федерального округа (ДФО) и Сибирского федерального округа (СФО), и т.п. Причем, эти требования должны быть сопряжены с требованиями к качеству. Условный пример: каждый житель СФО должен иметь возможность ежегодно совершать поездки в Южный федеральный округ (ЮФО) на отдых и обратно, причем, общее время в пути не должно превышать 2 суток. Разумеется, эти требования должны выполняться в ЕТС в целом, всеми видами транспорта (а в указанной в примере поездке пассажир, вполне возможно, будет пользоваться услугами местных воздушных линий в СФО, магистральным воздушным транспортом при поездке между федеральными округами, и ЖД внутри ЮФО). Поэтому простейший вариант целевого показателя КПГА – минимально необходимый объем авиаперевозок в стране – разумеется, не является исчерпывающим. И, например, из того, что объем авиаперевозок в России должен быть не ниже 100 (или 85, и т.п.) млн. пасс./г., никоим образом не следует гарантированная возможность жителей тех или иных регионов совершать поездки с определенной частотой в те или иные пункты назначения в пределах определенного времени. При рациональном сочетании возможностей воздушного и наземного транспорта вполне возможно, что и объемные (частота поездок), и качественные (общее время в пути) показатели транспортного обслуживания населения всех регионов России будут лучше при объеме авиаперевозок на уровне 85 млн. авиапассажиров в год, чем при 100 млн. пасс./г. и менее рациональном облике ЕТС.

При этом именно в рамках ЕТС (а не только в рамках изолированных видов транспорта – ГА, ЖД и др.) можно распорядиться ограниченными ресурсами наиболее рационально, с точки зрения удовлетворения транспортных потребностей населения и экономики страны (например, [4; 5; 6]). Вполне возможно, что для реализации соответствующих рациональных решений (на уровне видов транспорта или даже межотраслевом) придется провести глубокие институциональные преобразования, вплоть до национализации компаний и введения прямого централизованного государственного управления. Однако эти аспекты не являются предметом первостепенного интереса в данном исследовании. Первичны именно технико-экономические аспекты, резервы относительной экономии ограниченных ресурсов гражданской авиации, от которых зависят возможности удовлетворения критических потребностей населения страны (или, наоборот, резервы относительного прироста удовлетворенности транспортных потребностей). Следует оценить потенциально достижимое сокращение объемов используемых ресурсов при неизменном качестве транспортного обслуживания, или повышение качества транспортного обслуживания населения при неизменном количестве располагаемых и затрачиваемых ресурсов. Если эти резервы велики, соответствующие организационные решения могут обсуждаться и, вероятно, будут приняты на компромиссной основе.

Высвобождение дефицитных ресурсов ГА для решения критических задач обеспечения транспортной связанности. Можно считать, что в силу сложившегося положения авиастроения и железнодорожного транспортного машиностроения, благодаря гораздо меньшей импортозависимости последнего (по сравнению с авиастроением как более высокотехнологичным) и более быстрому импортозамещению в этой отрасли, дефицита провозных мощностей в пассажирском сообщении на ЖД практически не ожидается – по крайней мере, в части подвижного состава, который строится в достаточных объемах и широкой номенклатуре, причем, современных типов и на базе отечественных компонентов. Но необходимо учитывать, что ЖД свойственны и инфраструктурные ограничения (особенно на загруженных «курортных» направлениях с ярко выраженной сезонностью), требующие дополнительного анализа. В любом случае, разумеется, перераспределение потоков малой и средней дальности на ЖД потребует от всех участников скоординированных целенаправленных усилий, даже при наличии технологических возможностей. Планирование и координация соответствующих действий предприятий разных видов транспорта и разных отраслей машиностроения – прерогатива государственного регулятора в лице Министерства транспорта Российской Федерации.

С учетом возможностей перераспределения части перевозок на малую и среднюю дальность в пользу ЖД, при дефиците провозных мощностей в ГА оставшиеся магистральные воздушные суда (ВС) должны, в первую очередь, использоваться на относительно дальних маршрутах, где длительность поездки по ЖД неприемлемо высока (порядка нескольких суток, или даже десятков, с учетом пересадок), либо для связи с регионами, где прямая связь по ЖД вообще отсутствует. При необходимости (при остром дефиците дальнемагистральных самолетов, ДМС, с дальностью от 7000-9000 км и выше) среднемагистральные ВС (как правило, имеющие дальность полета в пределах 6000 км, но не менее 3000 км) могут выполнять и дальние рейсы с промежуточными посадками – при полетах на Дальний Восток и в аналогичные регионы это все равно предпочтительнее поездок по ЖД по критериям времени в пути и комфорта пассажиров (тем более что с рядом регионов СФО и ДФО железнодорожного сообщения пока нет).

Кроме того, острый дефицит провозных мощностей может заставить перестроить маршрутные сети и на дальних расстояниях более рациональным, с народнохозяйственной точки зрения, а не с точки зрения коммерческих интересов авиакомпаний. В целом такое перераспределение задач между видами транспорта приведет к повышению средней дальности перевозок воздушным транспортом, по сравнению с равновесными значениями в ситуации свободной конкуренции видов транспорта. Отметим, что такой режим эксплуатации АТ (с большей средней дальностью и длительностью рейсов), как правило, является более благоприятным с точки зрения темпов выработки ресурса в полетных циклах.

В таблице 1 представлены данные по распределению оптимального количества рейсов по дальности в авиатранспортной системе (АТС) Российской Федерации для объемов внутрироссийских авиаперевозок на «докризисный» и даже рекордный для постсоветской гражданской авиации России 2019 г.

Таблица 1. Распределение оптимального количества рейсов по дальности в АТС России

|

Диапазон

дальностей, км

|

Количество

рейсов

|

|

0-500

|

40

000

|

|

501-1000

|

85

000

|

|

1001-1500

|

120

000

|

|

1501-2000

|

40

000

|

|

2001-2500

|

21

000

|

|

2501-3000

|

18

000

|

|

3001-3500

|

12

000

|

|

3501-4000

|

5

000

|

|

4001-4500

|

10

000

|

|

4501-5000

|

2

500

|

|

5001-5500

|

1

000

|

|

5501-6000

|

1

500

|

|

6001-6500

|

2

500

|

|

6501-7000

|

1

500

|

|

7001-7500

|

1

000

|

Источник: составлено авторами на основе статистики ТКП [16].

Такое распределение позволяет сделать предварительные оценки «сверху» экономии транспортной работы при переводе части поездок (на малые и средние расстояния) с воздушного транспорта на ЖД. Среднегодовая экономия транспортной работы ВС может составить:

– на дальностях до 500 км - 40 000 рейсов;

– на дальностях до 1000 км - 125 000 рейсов;

– на дальностях до 2000 км - 285 000 рейсов.

Далее, задаваясь средней рейсовой транспортной производительностью различных типов ВС, в пассажирах за рейс (она может быть оценена как произведение пассажировместимости на коэффициент заполнения кресел, обычно находящийся на уровне 0,7-0,9) или в пассажиро-километрах за рейс данной дальности, можно оценить и высвобождающуюся часть транспортной работы ГА РФ. При этом, безусловно, пострадает качество транспортных услуг на ближне- и среднемагистральных направлениях, но останутся более значительные резервы для предотвращения гораздо более критичной потери качества обслуживания отдаленных и труднодоступных регионов.

Оптимизация маршрутной сети ГА – переход к прямым рейсам. В свою очередь, даже та часть транспортной работы ЕТС, которая после перераспределения перевозок остается за ГА, может быть выполнена имеющимся парком ВС более рационально. В сложившейся маршрутной сети до сих пор, несмотря на принятые стратегические решения, преобладают рейсы через Московский авиационный узел (МАУ) [12; 13] и несколько других крупнейших хабов, что приводит к большому объему взаимно-встречных перевозок. В более благоприятных условиях развития российской гражданской авиации это соответствовало коммерческим интересам авиакомпаний, позволяя им продавать больше билетов и увеличивая фактическую дальность маршрутов (возрастает и объем перевозок, в пасс./г, и пассажирооборот в пасс.-км/г). Однако такая практика противоречит необходимости оптимального, или, по крайней мере, рационального решения транспортных задач (в т.ч. и в узком математическом смысле этого термина) с минимальным расходом ограниченных ресурсов – прежде всего, назначенного и межремонтного ресурса АТ, как ВС в целом, так и их систем и агрегатов. (Подробнее про перспективы развития внутренних межрегиональных перевозок в Российской Федерации см. работы [3; 7; 10; 11; 15]). При нынешней сверхцентрализованной топологии маршрутной сети ускоренным образом (для заданного объема перевозок между пунктами отправления и назначения) вырабатывается ресурс парка АТ как в летных часах, так и в полетных циклах.

Оценка конкретного выигрыша в ресурсах и в возможностях поддержания уровня транспортного обслуживания благодаря рационализации маршрутных сетей возможна путем соответствующего математического моделирования. Однако оно затруднено тем, что практически невозможно определить точно, какая часть перевозок через МАУ и другие крупные хабы является избыточной и вынужденной, и могла бы быть сокращена при переходе к прямым перевозкам. Причем, даже отслеживание полного маршрута следования отдельных пассажиров на основе соответствующих баз данных лишь частично позволяет преодолеть эту неопределенность, поскольку сами пассажиры также подстраивают свои стратегии в зависимости от транспортных возможностей. Например, зная о том, что из начального пункта в конечный пункт их маршрута можно попасть только через мегахаб, они могут запланировать остановку в нем и какие-то деловые мероприятия, отдых и т.п., что обычно реализуется, и является важным источником дохода для бизнеса в окрестностях мегахабов, важным фактором притяжения к ним.

Кроме того, разумеется, перевозки через мегахабы, несмотря на очевидную избыточность транспортной работы, отчасти потому и стали массовыми, что в определенных условиях они обеспечивают пассажирам и грузоотправителям выигрыш в общем времени поездки или перевозки «от двери до двери» благодаря сокращению межрейсовых интервалов. При попытках организации прямых межрегиональных перевозок в условиях малой интенсивности взаимных потоков неизбежны или межрейсовые интервалы, существенно превосходящие общую длительность перелета через мегахаб, даже с учетом пересадок, или крайне низкая заполняемость салонов ВС традиционной вместимости (не только магистральных – обычно 150-200-местных, реже 100-местных, но даже и региональных, большинство типов которых имеет пассажировместимость не менее 40-50 мест). Поэтому при ужесточении ограничений на общее время в пути вполне возможно, что оптимальные решения транспортных задач в современных российских условиях не будут предусматривать радикального отказа от перевозок через МАУ и другие крупные хабы. Можно приближенно оценить возможные эффекты «спрямления» маршрутов межрегиональных перевозок, рассматривая долю «избыточных» (например, сверх пропорциональных населению прилегающих к ним территорий) перевозок через мегахабы как варьируемый параметр, и меняя его в пределах от 0 до 1.

Таким образом перераспределение перевозок между видами транспорта и изменение топологии маршрутных сетей авиаперевозок влияет на темпы выработки ограниченных ресурсов изделий АТ. Руководствуясь изложенными здесь принципами, можно приближенно оценить резервы такой рационализации маршрутной сети ГА и ее транспортной работы в ЕТС.

Рационализация использования фиксированного парка покупных комплектующих изделий (ПКИ) (с возможностью их перестановки, «каннибализации» парка ВС). Кроме того, резервы экономии ограниченных ресурсов парка ВС кроются в глобальной оптимизации стратегии выработки ресурсов всего российского парка гражданских ВС как единого целого. При этом используются как возможности более рациональной расстановки имеющегося парка ВС по маршрутам, так и возможности использования агрегатов с остатками ресурса из состава изделий, эксплуатация которых остановлена по причине выработки ресурса других агрегатов. Вопреки негативной коннотации термина «каннибализация парка», перестановка с одних ВС на другие агрегатов, узлов и даже отдельных деталей, вплоть до лопаток лопаточных машин газотурбинных двигателей, широко практикуется (с целью сокращения затрат на приобретение и ремонт изделий, а также логистических издержек) передовыми зарубежными производителями АТ, эксплуатантами и ремонтными организациями и в отсутствие рестрикций, наподобие введенных в отношении российской гражданской авиации. Соответствующие возможности определяются взаимозаменяемостью узлов и агрегатов АТ, и не имеют отношения к безопасности полетов (которая может снижаться именно при несоблюдении регламентов технического обслуживания и ремонта, при попытках эксплуатации элементов АТ за пределами установленных межремонтных интервалов и т.п.). Возможный выигрыш от рационализации выработки ресурсов отдельных агрегатов тем выше, чем сильнее неоднородность остатка ресурса и темпов его выработки по парку АТ в гражданской авиации России.

Модель

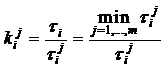

оптимального распределения ПКИ и агрегатов в парке воздушных судов. Введем

следующие условные обозначения i=1,…,n

– количество ВС в парке, j=1,…,m

– количество видов агрегатов, ![]() –

остаток ресурса j-го агрегата на i-ом

ВС,

–

остаток ресурса j-го агрегата на i-ом

ВС, ![]() – остаток

ресурса i-ого ВС в целом,

– остаток

ресурса i-ого ВС в целом, ![]() – суммарный

остаток ресурса j-х агрегатов без

их ремонта и восстановления. Необходимо переставить агрегаты между ВС так,

чтобы суммарный ресурс парка ВС был максимальным

– суммарный

остаток ресурса j-х агрегатов без

их ремонта и восстановления. Необходимо переставить агрегаты между ВС так,

чтобы суммарный ресурс парка ВС был максимальным ![]() .

Аналогичный подход использовался в работе [8] для эффективного управления

производственным потенциалом предприятий, входящих в интегрированные структуры.

.

Аналогичный подход использовался в работе [8] для эффективного управления

производственным потенциалом предприятий, входящих в интегрированные структуры.

Наименее благоприятный сценарий – когда

на разных ВС минимальный остаток ресурса имеют разные агрегаты – т.е. имеет

место сильная неоднородность парка. Необходимо на любом ВС ставить агрегаты вначале

с наименьшим ресурсом, выстраивая их по возрастанию, начиная с ![]() (

( ![]() – остаток

ресурса j-го агрегата на i-ом

ВС после перестановки) и т.д. по возрастанию ресурса.

– остаток

ресурса j-го агрегата на i-ом

ВС после перестановки) и т.д. по возрастанию ресурса.

Максимальный суммарный ресурс ВС

парка который можно достичь путем перестановки агрегатов составляет ![]() . Если

. Если ![]() , т.е.

, т.е. ![]() то путем

перестановки агрегатов можно достичь максимального суммарного ресурса ВС парка.

то путем

перестановки агрегатов можно достичь максимального суммарного ресурса ВС парка.

Пусть ![]() – степень

использования ресурса j-ого

агрегата i-ого ВС без

перестановок, т.е.

– степень

использования ресурса j-ого

агрегата i-ого ВС без

перестановок, т.е.  .

.

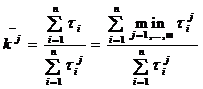

Тогда средняя степень использования ресурса j-ого вида агрегатов в парке:

.

.

.

.

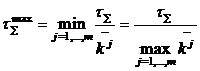

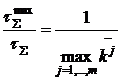

Поскольку ![]() , то

, то  ;

;

(1)

(1)

– максимальный относительный прирост суммарного ресурса парка за счет оптимальной перестановки агрегатов.

Чем выше отношение (1), тем выше резервы увеличения совокупного ресурса парка АТ за счет оптимального управления ресурсом агрегатов всех ВС. Т.е. определяем в парке АТ (еще до каких-либо перестановок) вид агрегатов, для которого средняя степень выработки ресурса до списания ВС будет наибольшей. Этот «критический» вид агрегатов является приоритетным в импортозамещении. По мере устранения этого «узкого места», критическим становится следующий тип агрегатов по возрастанию указанного соотношения.

Таким образом, зная данные о средней степени использования ресурсов разного вида агрегатов в парке ВС, можно оценить максимальный прирост ресурса парка ВС за счет оптимального управления ресурсом агрегатов всех ВС и выявить «критические» виды агрегатов в парке.

Заключение

Смягчить влияние санкционных ограничений на поставку и ПЛГ гражданской АТ, сократив темпы выработки ограниченных ресурсов изделий АТ при выполнении требуемых объемов перевозок в Единой транспортной системе России, позволяют следующие организационные решения:

– перераспределение перевозок между видами транспорта – конкретнее, перераспределение части перевозок (на малую и среднюю дальность) с воздушного транспорта в пользу ЖД;

– изменение топологии маршрутных сетей авиаперевозок – конкретнее, переход от перевозок через МАУ и другие крупные хабы к прямым межрегиональным рейсам (при условии соблюдения ограничения снизу на частоту рейсов);

– «каннибализация» парка ВС – рациональная перестановка агрегатов с остатками ресурса между ВС в парке.

Рациональное перераспределение перевозок между видами транспорта, а также оптимизация маршрутной сети ГА потребуют централизованного государственного управления ограниченными ресурсами транспортных предприятий. Для оптимального управления ресурсом агрегатов всех гражданских ВС российского парка необходима организация централизованного управления ресурсом агрегатов всех ВС парка. Эти решения носят нерыночный характер, но могут оказаться необходимыми в случае реализации неблагоприятных сценариев развития российского авиастроения в краткосрочной перспективе.

За счет оптимального управления ресурсом агрегатов всех ВС парка можно увеличить совокупный ресурс парка в летных часах или в полетах. Предложен метод оценки потенциально возможного прироста суммарного ресурса парка АТ за счет оптимальной перестановки агрегатов в парке. Максимальный относительный прирост суммарного ресурса парка обратно пропорционален средней степени использования ресурсов «критических» видов агрегатов (т.е. агрегатов с минимальным суммарным остатком ресурса без их ремонта и восстановления). «Критические» виды агрегатов являются приоритетными в импортозамещении. Возможный выигрыш от рационализации выработки ресурсов отдельных агрегатов будет тем выше, чем сильнее неоднородность остатка ресурса и темпов его выработки по парку АТ в гражданской авиации России.

References:

Dutov A.V., Klochkov V.V., Rozhdestvenskaya S.M. (2019). Izmerenie i normirovanie transportnoy svyazannosti i kachestva transportnogo obsluzhivaniya strany i ee regionov [Measuring and rationing transport connectivity and the quality of transport services in a country and its regions] Regions of Russia: strategies and mechanisms of modernization, innovation and technological development. 43-48. (in Russian).

Egoshin S.F., Klochkov V.V. (2022). Obosnovanie trebovaniy k perspektivnym samolyotam dlya rossiyskikh mezhregionalnyh avialiniy na srednesrochnuyu i dolgosrochnuyu perspektivy [Substantiation of requirements for aircraft of Russian interregional airlines for the medium and long term]. Nauchnyy vestnik GosNII GA. (41). 90-102. (in Russian).

Egoshin S.F., Klochkov V.V. (2022). Optimizatsiya transportnoy sistemy v otdalennyh, trudnodostupnyh i malonaselennyh regionakh s uchetom trebovaniy zashchity okruzhayushchey sredy i natsionalnyh interesov Rossiyskoy Federatsii [Transport system optimization in remote, hard-to-reach and sparsely populated regions, taking into account the requirements of environmental protection and national interests of the RussianFederation]. National interests: priorities and security. 18 (7(142)). 1216-1236. (in Russian). doi: 10.24891/ni.18.7.1216.

Glazkova I.S., Belyaeva Zh.S. (2022). Vliyanie sanktsiy na grazhdanskuyu aviatsiyu Rossii [Impact of sanctions on Russian civil aviation] International Conference of Students and Young Scientists "Spring Days of Science". 204-207. (in Russian).

Karpov A.E. (2019). Prognozirovanie ekonomicheskoy effektivnosti organizatsii sistemy gruzovyh aviaperevozok v malonaselennyh regionakh na osnove bespilotnyh vozdushnyh sudov [Forecasting the economic efficiency of organizing an air cargo transportation system in sparsely populated regions based on unmanned aircraft] Moscow: Moskovskiy aviatsionnyy institut. (in Russian).

Karpov A.E., Klochkov V.V. (2018). Prognozirovanie effektivnosti sozdaniya transportno-logisticheskikh sistem na osnove bespilotnyh vozdushnyh sudov [Forecasting the effectiveness of the creation of transport and logistics systems based on unmanned aircraft] Managing the development of large-scale MLSD systems in 2018. 292-303. (in Russian).

Klochkov V.V. (2009). Upravlenie innovatsionnym razvitiem grazhdanskogo aviastroeniya [Management of innovative development of civil aviation] M.: GOU VPO MGUL. (in Russian).

Klochkov V.V., Cherner N.V. (2016). Povyshenie effektivnosti upravleniya proizvodstvennym potentsialom predpriyatiy v sostave integrirovannyh struktur [Improving the efficiency of managing the production potential of enterprises as part of integrated structures]. Control Sciences (Problemy Upravleniya). (1). 49-57. (in Russian).

Kolomiets A.M., Nikulina E.N. (2023). Perspektivy razvitiya grazhdanskogo aviastroeniya v usloviyakh sanktsiy [Prospects for the development of civil aviation in the context of sanctions]. Competitiveness in the global world: economy, science, technology. (7). 33-35. (in Russian).

Nizametdinov R. R. (2021). Struktura parka regionalnyh samolyotov grazhdanskoy aviatsii Rossiyskoy Federatsii i ego dinamika na 2021–2025 gg [The structure of the fleet of regional civil aviation aircraft of the Russian Federation and its dynamics for 2021-2025]. Nauchnyy vestnik GosNII GA. (37). 95-106. (in Russian).

Nizametdinov R.R. (2019). Razvitie passazhirskikh aviaperevozok cherez aeroporty Moskovskogo aviatsionnogo uzla (MAU) [The development of passenger traffic through the airports of the Moscow aviation hub (MAH)]. Nauchnyy vestnik GosNII GA. (26). 44-51. (in Russian).

Orlova L.V., Kolesnikova Yu.V., Kryachko A.A., Semyonova T.V. (2022). Vliyanie sanktsiy na razvitie grazhdanskoy aviatsii v RF [The impact of sanctions on the development of civil aviation in the Russian Federation]. Trends in the development of science and education. (85-7). 16-18. (in Russian). doi: 10.18411/trnio-05-2022-289.

Samoylov I.A., Lesnichiy I.V., Borodin M.A., Kipcharskiy D.A. (2011). Vybor ratsionalnyh chastot passazhirovmestimosti samolyotov pri modelirovanii aviaperevozok [Choice of rational frequencies and passengers capacity of planes at modelling of aviatransportations]. Nauchnyy vestnik GosNII GA. (1). 193-200. (in Russian).

Страница обновлена: 05.06.2025 в 16:43:54