Business competitiveness reflected in the adaptive changes of a human-centered resource

Shchepakin M.B.1![]()

1 Кубанский государственный технологический университет

Download PDF | Downloads: 29

Journal paper

Journal of Economics, Entrepreneurship and Law (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 15, Number 1 (January 2025)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=80404119

Abstract:

The ability of Russian businesses to survive in the face of turbulence and the influence of external and internal factors on their activity and development is becoming a significant issue. One potential solution is to activate the internal potential of subjects, particularly the labor resource, and to use its professional, intellectual, spiritual, and moral qualities in a manner that allows for self-expression and self-affirmation in the context of innovative transformations across various domains. The objective of this study was to develop a model for managing the competitiveness of business entities in the context of regional economic mobilization and adaptation to change, with an emphasis on the increasing influence of human-centered resources on innovative transformation processes.

Human-centered resources are capable of creating the requisite marketing and production landscape for the advancement of diverse sectoral segments of the economy, thereby ensuring a harmonious equilibrium in the deployment of resources and the application of capabilities, with the objective of fortifying competitive positions and augmenting the technological and economic autonomy of the national economy. The incorporation of communication and motivational-behavioral multipliers into business process reengineering cycles on new marketing and communication platforms (with the digitalization of tools) enables the formation of a cumulative driver of innovative changes. This is achieved by strengthening the motivational and communication immunity of business and expanding the influence of the image resonator on the competitive positions of its subjects. Additionally, it serves to halt the innovative inertia of the labor resource.

Funding: The research was carried out within the financial support of the Russian National Fund, grant No. 24-28-00223 \"Marketing and behavioral adaptation of business to the requirements of the mobilization orientation of the economy\".

Keywords: regional economy, mobilization factor, diversification pyramid, marketing and resource adaptation, human-centered resource, adaptive rocker, resource deflector, innovative transformer, image resonator, emotional and behavioral separator, motivational and behavioral multiplier, competitiveness

Funding:

статья подготовлена при финансовой поддержке РНФ, грант № 24-28-00223 «Маркетингово-поведенческая адаптация бизнеса к требованиям мобилизационной ориентации экономики»

JEL-classification: M21, M31, E24, J24, O15

Секрет перемен в том, чтобы сосредоточить

всю свою энергию не на борьбе со старым,

а на создании нового

Сократ

Введение

Мир, растворяясь в проблемах выживания, настраивает его субъектов и составляющих их элементов (звеньев) на поиск рациональных решений по адаптации к турбулентности внешнего контура и внутренней противоречивости интересов, как собственников капиталов и держателей власти, так и широких масс граждан разного профессионального, интеллектуального и социального уровней. Трудовой ресурс, отражая совокупность свойств разноуровневых субъектов отношений, откликается на нужды и потребности общества, государства и потребителей товаров и услуг, выступающих пользователями продуктов общественного труда и инициаторами инновационных изменений в интересах улучшения качества жизни и более полного удовлетворения возрастающих запросов со стороны всех участников рыночных отношений (потребителей, государства и общества) к результатам его профессиональной деятельности. Изменившееся геополитическое состояние внешнего окружения России отразилось на ментальности социумов (на всех уровнях их существования), и, прежде всего, человека как источника разнофункционального и разноотраслевого профессионального труда и как носителя ценностей, традиций, норм, правил, представлений о сущности объективной реальности, вносящей корректировку в набор его личностных субъективизированных понятий о жизни, об обществе, о самом себе, о среде его обитания и трудового самовыражения, в которой происходят изменения и преобразования во всех составляющих социально-экономической системы. Социум, включая в себя общественные институты, нормы, ценности, культуру, социальные отношения подвержен перманентной изменчивости, что не может не отражаться на состоянии тех процессов и явлений, которые сопровождают формирование социально-экономического ландшафта (в том числе маркетингово-производственного, инновационно-созидательного, нравственно-этического и т.п.), выступающего той основой, на которой строятся мотивационно-коммуникационные поля взаимодействующих субъектов, формируются морально-нравственные и духовные пространства в системе социальных отношений и «рождаются» тренды на укрепление доверия людей к бизнесу, власти и государству. Никакие ограничения в виде эмболизации ресурсных потоков из внешних источников [1] не способны остановить творческую активность личности (и, прежде всего, ядра трудового ресурса – его человекоцентричного звена [2, 3]) на инновационно-созидательное самовыражение, если присутствует вера в справедливость, в укрепление социальной сплоченности [4], в личностную защищенность, в законность регулирующих действий государства и в эффективность управляющих воздействий бизнеса по формированию инсентивов (от авт. – стимул, побуждающий импульс, толчок) [5, с. 142; 6, 7, 8] для поддержания экономической и иной безопасности [9, с. 65-71]. Общественные инсентивы в индивидуальном и маркетинговом поведении субъектов проявляют себя в следующем: а) в стимулах и выгодах, которые возникают в эмоциональных и иных формах когнитивного реагирования личностей на сигналы, исходящие от власти, от социальных институтов, от бенефициаров бизнес-среды и иных источников, создающих мультипликативные эффекты [10]; б) в выстраиваемых интегрированных структурах [11, 12]; в) в перестраиваемых бизнес-моделях [13, 14]; г) в моделях бренд-коммуникаций с развивающимся виртуальным маркетинговым инструментарием [15, 16]; д) в стимулах к самосохранению субъектов в их ответных реакциях на любые манипулятивно-симуляционные воздействия извне или изнутри при их идентификации как акторов или как стейкхолдеров, определяющих характер и тренды развития в социально-экономических общностях [17, 18] и др.

Следует признать, что экономика в рамках Индустрии 4.0 представляет собой мутуализм (от лат. mutuus ‒ взаимный, обоюдный), который в определенной мере (согласно социальной теории Пьера-Ж. Прудона, основанной на принципах взаимной помощи и обеспечения равновесия в реализации категорий добра, морали, этики и социальной справедливости, где превалирует равенство и свобода) проявляет себя: а) в развитии науки [19, 20, 21]; б) в построении сбалансированных по ресурсам и интересам сторон коммуникационных полей [22, 23, 24]; в) во включении «блуждающего нерва» в фиксацию болевых точек развития и корректировку хода трансформации бизнес-процессов под требования адаптивной устойчивости и адаптационной клиентоориентированности субъектов разных отраслевых сфер [25, 26, 27, 28] к турбулентной изменчивости состояния их элементов для завоевания выгодных конкурентных позиций и обретения системой технологической и экономической суверенности [29, 30], но уже в условиях новой реальности и рисков разного происхождения [31, 32, 33, 34]; г) в реализации инновационных проектов и в прорывном развитии научно-технологического контура [35, 36] в формате многомерного экономико-технологического преобразователя системного уровня в разноотраслевых сегментах экономики [37, 38]; д) в дифференциации межотраслевой структуризации, в расширении производственных отношений, в структурно-технологической трансформации и в интеллектуализации основных факторов производства [39, 40]; е) в интеграции широкого спектра новых технологий [41] (Miller, 2021): больших баз данных (Big Data), облачных вычислений, новых поколений сетей, эквайринга (торгового, интернетного, мобильного), искусственного интеллекта [42, 43, 44], робототехники, виртуальной и дополненной реальности, интернета вещей (Internet of Things, IoT) [45, 46], нейротехнологий [47, 48]; ж) в трансформации социальной компоненты человеческого ресурса в собственно ресурс преобразующих инноваций в тренде укрепления социального доминатора [49] и др.

Неполнота исследований в области адаптационных изменений и в бизнесе, и в обществе, и во власти, а также незавершенность концептуальных позиций многих ученых в части понимания и осуществления адаптационных процессов в составляющих цепочек создания стоимостей, а также в части включения их в процессы моделирования бизнес-отношений между различными субъектами, сопровождаемых рисками разного происхождения, делают актуальной рассматриваемую проблему в контексте рационализации использования ресурсов и возможностей сторон при имплементации инновационных преобразований. И в этом огромном потоке разноуровневых и разнонаполненных технологий человеческий капитал [50, 51] в многоликой интерпретации его различными учеными [52, 53, 54, 55, 56, 57] остается ключевым фактором экономического развития, особенно тогда, когда «цифра» становится носителем интересов продвигающих ее субъектов, и ее влияние растет несоизмеримо состоянию общества. И от этого уже никуда не уйти и никак не «спрятаться».

Целью исследования является разработка модели управления конкурентоустойчивостью субъектов бизнеса в мобилизационно-адаптационном формате изменений в контексте инновационных преобразований в интересах эффективного воплощения человеческого капитала для достижения страной необходимого экономического и технологического суверенитета.

Методы исследования: метод субъектной диагностики в разрезе определяющих развитие факторов, индукции и дедукции, категориальный анализ, семантический анализ, обобщения, структурно-функционального анализа, маркетингового анализа, системный подход, экспертных оценок, моделирования.

Чтобы что-то изменить, создайте новую модель,

которая сделает существующую безнадежно устаревшей

Ричард Бакминстер Фуллер

Модель управления конкурентоустойчивостью субъектов бизнеса в мобилизационно-адаптационном формате в режиме активизации человекоцентричного ресурса в процессах инновационных изменений

Изменившиеся условия функционирования и развития бизнеса предъявляют новые требования к качеству и динамике трансформации составляющих социально-экономическую систему субъектов (в том числе входящих в них элементов, звеньев, комплексов, наполняющих их деятельность вовлечением разнохарактерных ресурсов и т.п.). Маркетингово-поведенческая адаптация как форма ресурсно-рационального приспособления субъектов и их элементов к меняющимся вызовам внешнего окружения и внутренним противоречиям на разных иерархических уровнях (федеральном, региональном, местном) формирует условия и маркетингово-производственный ландшафт для инновационных преобразований, сопровождающих вовлечение в этот процесс структур разного функционального назначения (научно-исследовательских, проектно-конструкторских, изыскательских, производственно-технологических, материально-технических, вспомогательно-обслуживающих и др.) для формализации и креативно-прорывного воплощения их профессионального предназначения и опыта в реинжиниринге бизнес-процессов. Использование различных механизмов государственно-частного партнерства в рамках трансформации институциональной среды [58] и формирования инновационного потенциала для развития разноотраслевых сфер экономики в ходе интеллектуализации технологических элементов производственных систем становится ключом к расширению зон конкурентоустойчивого роста территориальных экономик. Определяя задачу на совершение инновационного «скачка» в качественно новое производственно-технологическое пространство на новых маркетингово-коммуникационных платформах в условиях массовой диджитализации отношений с развивающимся интернет-инструментарием [59], главным требованием к управленческим звеньям (на региональных, отраслевых и субъектных уровнях) становится их ориентация на реализацию установок власти по освоению приоритетов развития. Управленческие структуры на разных уровнях власти не должны скатиться к «фасадной» показухе инновационных изменений и адаптационных «прорывов» в ущерб интересам рядовых граждан и общества. Такой риск реально существует и, по нашим пилотным оценкам, он колеблется в пределах 18-23% от совокупного риска, сопровождающего любой набор обозначаемых трансформационных, модернизационных и иных преобразований.

Совокупный (общий) риск определяется состоянием ресурсного потенциала (человеческого, мотивационного, инновационного, производственного, материально-сырьевого, технологического, поведенческого, организационно-управленческого и т.п.), которым обладает бизнес, а также собственно локальные территориальные образования. В рамках реального маркетингово-производственного ландшафта бизнес функционирует и развивается в соответствии с обозначаемыми (теми или иными бенефициарами) приоритетами преобразований (изменений). Чем выше ресурсный потенциал территории, тем очевиднее проявление действия адаптационных «волн», настраиваемых теми, кто пытается обозначать возможные горизонты потенциальных выгод от их действия в виде адресно «прописываемых» фронтиров [72]. Чаще всего, срабатывает импульс регулятивного давления, принимаемый властью более низких ступеней к действию или ими инерционно сдерживаемый. Он может обретать форму тренда на торможение процессов по интеллектуализации реинжиниринговых перемен в технологических звеньях и бизнес-процессах. Или же этот импульс может встраиваться в циклы изменений в отраслевых сегментах экономики, но с постоянной «оглядкой» на расширяющиеся перспективы цифровизации экономического пространства и индексацию цифровой конкурентоспособности стран и их субъектов. Следует отметить, что различные национальные экономические системы адекватно времени отреагировали на цифровизацию процессов, обеспечивающих рост конкурентоспособности бизнес-структур в условиях неопределенности амплитуды колебаний их поведения, имеющей ощутимый размах по фактору изменчивости геополитических проявлений. В частности, мировой индекс цифровой конкурентоспособности (WDCI) свидетельствует о готовности субъектов на уровне их национальных хозяйств к принятию цифровых технологий как основы для дальнейшего развития экономик посредством последовательного и всеобъемлющего их внедрения на всех уровнях и во всех отраслевых сферах. И трактовку адаптации бизнеса к новой технологической реальности следует рассматривать через принятие тезиса о том, что цифровые технологии обретают свойства ключевого фактора преобразований в бизнесе, в государственной власти и в обществе [60]. Адаптацию следует проецировать на практическую платформу изменений (модернизационных, реструктуризационных [61] и иных) через призму взгляда на человека как носителя свойств личности, развивающейся и вбирающей в себя опыт и знания человечества, закрепляющей мораль и духовную нравственность цивилизационного этапа роста, а для России ‒ в традиционных измерителях русского культурного кода [62]. Речь идет о личности россиянина, способной принять такой (в этнокультурном измерении, навязываемом враждебным Западом, порой противоречащем здравому смыслу) ход событий и направить свои усилия на изменения «в русле» обеспечения национальных интересов общества, а также его поступательного развития для достижения высоких социальных благ и удовлетворения ожиданий рядового человека. Самым слабым и самым сильным звеном в социуме является личность (независимо от того, на какой ступеньке иерархической лестницы она находится, и какова ее резильентность – от авт. - в переводе с англ. resilience ‒ «упругость» ‒ способность человека адаптироваться и быстро восстанавливаться после изменений, проблем, неудач, разочарований или продолжительного стресса). Она определяет поступательно-позитивное развитие и наполнение смыслами любые изменения (инновационные, модернизационные, организационные, нравственные, социальные и др.), совершаемые под воздействием факторов разного характера (регулятивных, манипулятивных, мобилизационных, управленческих, экономических, психологических и др.). Личность обретает свойства ядра человекоцентричного ресурса и неизбежно становится мишенью для воздействий манипулятивно-симуляционного характера со стороны сил разного происхождения (враждебных, противодействующих, конъюнктурно-мотивированных, спекулятивных, адресно-ангажированных, девиантных и иных) [17].

Человек, пытаясь разобраться в понимании объективизированной и субъективизированной сущностей процессов и явлений и их преобразующего противостояния [63, с. 9], сталкивается с необходимостью определения своей поведенческой позиции и собственного отношения к тому, что связано с инновационными изменениями, мобилизационной трансформацией и нравственно-ценностной переориентацией отношений субъектов в системе их социально-экономического взаимодействия в векторе личностного развития и творческого самовыражения индивида в контексте устойчивого социально-экономического роста в обществе. Следует признать, что процесс изменений всегда сопровождается нарастанием влияния факторов агрессивного поведения [64, 59], в результате чего раздвигаются «полюсы агрессивности» в системе межсубъектных отношений под воздействием расширяющихся зон субъективизации представлений о текущих процессах и явлениях, а также под воздействием массированного манипулятивно-симуляционного давления агрессивных сил из разных источников (в том числе и в результате интернетизации виртуальных взаимодействий) на общественное и личное сознание. Эта проблема требует своего рассмотрения с позиций самостоятельного исследования личности, и прежде всего, в области ее поведенческой вариативности (в частности, с использованием методов профайлинга).

Личность подобна маленькой лодочке, пытающейся не потонуть в бурлящем информационном океане, где на нее накатываются беспорядочно «волны» лжи, правды, полуправды, недосказанности, недоинформированности, ошибочности и т.п. Эксплицитные (авт. ‒ явный, понятный ярко выраженный, имеющий внешнее выражение) и имплицитные (авт. – запутанный, невнятный, не проявляющийся явно) воздействия на личность, выражающие пересечение двух семантических полей различных концептов (парадигматических, семантических, этимологических и контекстуальных) несут в себе идеологическую окраску суждений, проявляющуюся в противопоставлении двух идеологий [73]. И это является важным для понимания и принятия всего того набора действий, которые должна совершать личность, и которые должны воплощаться бизнесом в процессах адаптационных изменений, сопровождающих социальных прогресс и укрепление суверенности российского государства

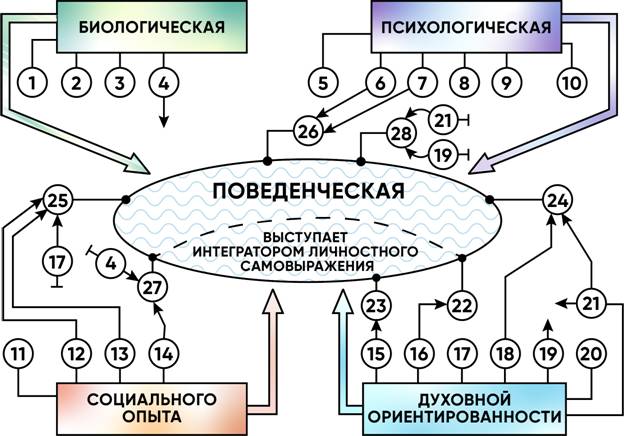

На рисунке 1 представлена структуризация личности (с учетом особенностей концепции личности К.К. Платонова [65]) в разрезе основных подсистем и входящих в них компонентов (как биосоциальная иерархическая структура) для понимания того, какие факторы формируют эти подсистемы, и как создается интегративный потенциал, необходимый для решения проблем экономического роста в обществе и укрепления конкурентного статуса собственно цивилизационной системы и ее субъектов. Формирование новых центров силы по реализации адаптационного потенциала локальных экономических систем связано с накоплением человеческого капитала и его включением во все жизнеобеспечивающие процессы и циклы экономического роста для обретения страной технологического суверенитета и накопления высокой имиджсостоятельности на основе доверия к осуществляемым изменениям [66, 67].

Рисунок 1 – Структуризация личности в разрезе основных подсистем и входящих в них компонентов (как биосоциальная иерархическая структура)

Обозначения: 1 – возрастные свойства; 2 – темперамент; 3 – гендерные свойства; 4 – патологические особенности; 5 – память; 6 – эмоции; 7 – мышление; 8 – ощущения; 9 – чувства; 10 – воля; 11 – личный опыт; 12 – знания; 13 – навыки; 14 – привычки; 15 – желания; 16 – интересы; 17 – склонности; 18 – идеалы; 19 – восприятие картины мира; 20 – убеждения; 21 – мировоззрение; 22 – мотивационная ориентированность; 23 – коммуникативная компетентность; 24 – ценностно-нравственная императивность характера; 25 – инновационная способность; 26 – устойчивость к манипуляционным воздействиям разного характера; 27 – поведенческая доминантность (в потребностях, в социальной статусности, в обучаемости, в восприимчивости к различным воздействиям, в интуиции и др.); 28 – поведенческая адаптивность

Источник: разработано автором

И в этом понимании значимости личности, предстающей в образе «атомарного» элемента человеческого капитала, повышается роль модальности как экономической категории применительно к трудовому ресурсу [57]. Она отражает его способность к самовыражению в модернизационных и иных преобразованиях во всем спектре его возможностей трансформировать присущую ему когнитивно-созидательную функцию и инновационную способность в технологически и экономически значимые решения разной направленности и, прежде всего, в критически важных секторах национального хозяйства. Выстраивая маркетингово-адаптационное поведение субъектов под задачи и интересы России, соотнося его с экономическими реалиями внешнего мира, сообразуя запросы внутреннего контура бизнеса с требованиями времени, возможным становится обеспечивать рациональную имплементацию профессионально-компетентностных усилий работников (и прежде всего, его человекоцентричного ядра), а также имеющих место в обществе российских духовно-нравственных начал для формирования конкурентоустойчивости бизнес-сообщества, укрепления его экономического роста и наращивания технологического и экономического суверенитета страны в административно-территориальном разрезе.

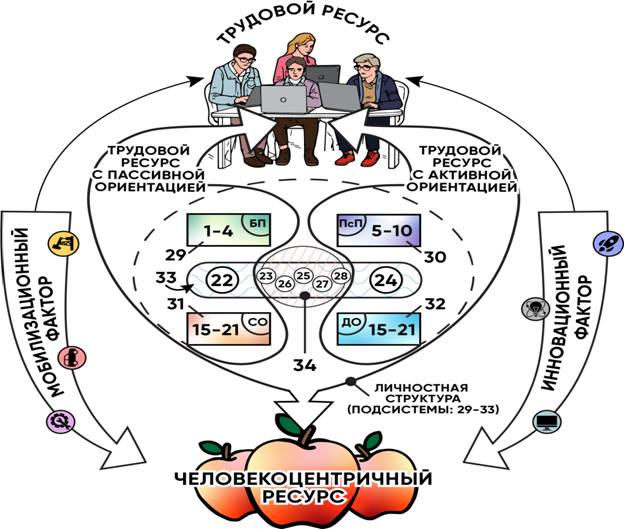

Мобилизационный и инновационный факторы, воздействуя на трудовой ресурс в рамках личностной структуры человека, формируют человекоцентричный ресурс [58], который включается наиболее активным образом в процессы адаптационных изменений в бизнесе, в обществе и в самом себе, меняя внутренние пропорции в проявлениях и в действиях отдельных подсистем личностной структуры.

Рисунок 2 – Формирование человекоцентричного ресурса в системе

«трудовой ресурс-личность» при активизации действия мобилизационного фактора

Обозначения: 29 – биологическая подсистема БП (компоненты: 1-4); 30 – психологическая подсистема ПсП (компоненты: 5-10); 31 – подсистема социального опыта СО (компоненты: 11-14); 32 ‒ подсистема духовной ориентированности ДО (компоненты: 15-21); 33 – поведенческая подсистема (компоненты: 22-28); 34 – звено управленцев с профессионально-поведенческой доминантой (компоненты: 23,25, 26-28)

Источник: разработано автором

На рисунке 2 представлены взаимосвязи между формирующими человекоцентричный ресурс подсистемами (биологической подсистемы, психологической подсистемы, подсистемы социального опыта, подсистемы духовной ориентированности, поведенческой подсистемы) в контексте достижения определенной (не всегда обоснованной) сбалансированности между составляющими их элементами. Звено управленцев, осуществляющих функцию координации и перераспределения профессиональной деятельности между различными структурными единицами и частями персонала посредством использования инструментов стимулирующего, информационно-манипулятивного и административно-распорядительного характера создают локализованные зоны поведенческого доминирования с обратной связью на отклики включаемых в рыночные обмены участников отношений.

Нами проведено пилотное исследование личностной структуры работника, занятого в промышленно-производственной сфере бизнеса. Оно свидетельствует о том, что влияние отдельных подсистем на результативность профессионально-компетентностной деятельности человека различно. Оно может описываться следующими пропорциями: биологическая подсистема – 10-14%, психологическая подсистема ‒ 15-19%, подсистема социального опыта ‒ 21-18%, подсистема духовной ориентированности ‒ 22-25%, поведенческая подсистема ‒ 32-24%.

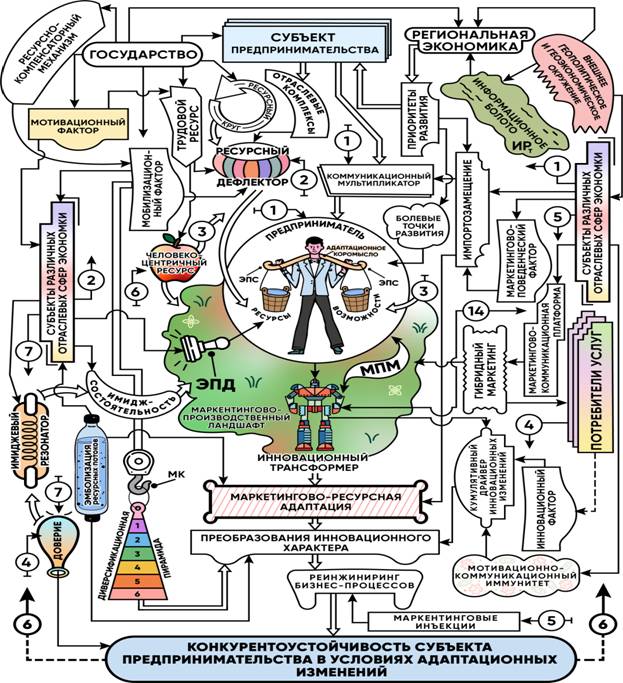

На рисунке 3 представлена модель управления конкурентоустойчивостью субъектов бизнеса в мобилизационно-адаптационном формате изменений, реализующая потенциал человекоцентричного ресурса в процессе активизации действия ресурсного дефлектора [68], определяющего формирование ресурсного потенциала субъектами предпринимательства, регулирующими (балансирующими) соотношение между ресурсами и возможностями посредством использования адаптационного «коромысла» (АК). Оно является инструментом управления изменениями в функционирующем и развивающемся бизнесе и включает следующие элементы: а) рискогасящий; б) ценностный; в) целеустанавливающий; г) маркетингово-поведенческий; д) эмоционально-смысловой; е) мотивационно-коммуникационный. Непременным элементом адаптационного «коромысла» является эмоционально-поведенческий сепаратор (англ. ‒ separator «разделитель» от лат. separo) (ЭПС), который предназначен для разделения (отделения) действий, мер, а также неоднородных элементов системы (в виде ресурсонаполняющих и ресурсозамещающих компонентов, инструментарных единиц, методов, приемов, способов и др.), вовлекаемых предпринимателями, как в процессы построения бизнес-коммуникаций, так и в процессы принятия решений по стабилизации функционирования и развития бизнеса (в том числе и по накоплению репутационного капитала и укреплению им его имиджсостоятельности). Следует иметь в виду, что эффективность действия ЭПС достигается в ходе построения коммуникаций между субъектами рынка, ориентированными, с одной стороны, на рационально-сбалансированное использование имеющихся у них ресурсов и возможностей, а с другой ‒ на масштабирование ими бизнеса при воплощении поведенческих действий в рамках эмоционально-поведенческой концепции маркетинга [74], обозначаемой субъектами в качестве активного инструмента адаптации бизнеса к требованиям инновационных изменений.

АК обладает свойствами ингибитора (от лат. – ingibeo – сдерживать, останавливать) негативных воздействий в адаптационных циклах бизнеса, реализуемых им в ходе мобилизационной ориентации экономики. Ингибитор, в свою очередь, является инструментом, взаимодействующим с ферментами (от лат. ‒ fermentum «закваска», или энзи́мы от греч. ‒ ζύμη, ἔνζυμον «закваска»), выступающими в виде сложных взаимодействий различных элементов в той или иной системе отношений, способных подавлять и снижать каталитическую активность разнофункциональных составляющих (звеньев) в бизнес-процессах, которые противодействуют изменениям конструктивного характера (в том числе инновационно-созидательной направленности). На разных уровнях управления те или иные элементы (звенья) как некие «ферменты» в системе экономических (рыночных) и иных отношений, преследуя свои собственные интересы и выгоды, могут или ускорять преобразовательные процессы, или замедлять их, или же полностью купировать. «Ферменты» при этом могут не демонстрировать транспарентно (от англ. ‒ transparent – «прозрачный») свою противодействующую активность, но могут скрыто совершать действия, которые препятствуют возможности решения задач приоритетного характера, устанавливаемых обществом и государством, в ходе преобразований разной направленности при разработке решений (проектов) по развитию бизнеса и его адаптации к новым требованиям общества на региональных и муниципальных уровнях. Манипулятивный фактор, проявляющий себя, в том числе, и в виде газлайтинга (авт. – это манипуляция, цель которой заставить (убедить) «жертву» сомневаться в адекватном восприятии реальности, в своих чувствах, эмоциях и т.п.) или треш-контента (авт. ‒ от английского trash ‒ «мусор», «хлам») [75], формируется силами лиц и субъектов, противодействующих интересам нашей страны. Он может проявлять себя сигналами, формируемыми и во внешнем и во внутреннем контурах системы, направленными на сдерживание процессов импортозамещения в различных отраслевых сегментах национального хозяйства и на ослабление инновационного поведения субъектов, направленного на укрепление конкурентоспособности российского бизнеса.

Рисунок 3 – Модель управления конкурентоустойчивостью субъектов бизнеса

в мобилизационно-адаптационном формате изменений

Обозначения: 1 – управляющие сигналы на сотрудничество; 2 ‒ импульсы по ресурсонаполнению преобразовательных процессов; 3 ‒ реализация потенциала человеческого капитала; 4 – отклики потребителей на маркетинговые воздействия; 5 – сигналы на маркетинговую адаптацию посредством инновационных изменений; 6 – сигналы обратной связи; 7 – маркетингово-поведенческие действия, совершаемые субъектами рынка в ходе рыночных обменов, направленных на удовлетворение потребностей разного характера; ИРт – информационный ресурс (токсичный); МПМ – мотивационно-поведенческий мультипликатор; МК – мобилизационный крючок; ЭПД – эмоционально-поведенческий дубликатор; ЭПС – эмоционально-поведенческий сепаратор; ИИ – искусственный интеллект; составляющие диверсификационной пирамиды мобилизационных преобразований (уровни характеризуют зоны изменений: 1 - продуктово-товарную, 2 - по рынкам сбыта, 3 - по отраслевым сегментам, 4 - по производственно-технологическим циклам, 5 - по инновационному генерированию решений, 6 - по вложению средств в различные инновационно-инвестиционные проекты)

Источник: разработано автором

Современное общество и изменяющаяся экономика обладает свойствами сложной динамической системы открытого типа, в рамках которой нарастающая инерционность [70] выступает феноменом не только материальных объектов, но и субъективной реальности, формируемой личностным мышлением человека [69]. Эмболизация ресурсных потоков, создаваемая извне противодействующими силами агрессивного окружения и поддерживаемая воздействиями манипулятивно-симуляционного характера (в виде токсичного информационного ресурса ИРт), с одной стороны, способствует разрастанию инновационной инертности трудового ресурса [71] и инерционности бизнес-процессов в преобразовательных циклах, а с другой – становится катализатором инновационных изменений, тиражируемых на фоне маркетингово-поведенческого ландшафта механизмами эмоционального поведенческих дубликаторов (ЭПД) и проявлением действия мотивационно-поведенческого мультипликатора (МПМ) на преобразовательные процессы, реализуемые предпринимателями. И в первую очередь тех процессов, которые относятся к болевым точкам развития локальных территориальных образований. Инновационный трансформер [37] является инструментом деловой активности бизнеса и власти при поддержке общества в задаваемом векторе освоения приоритетов роста. Он использует маркетинговые инъекции в ходе реинжиниринга бизнес-процессов, расширяя спектр инструментов гибридного маркетинга [71], вовлекаемого для активизации действия мотивационно-поведенческого мультипликатора в рамках сложившегося маркетингово-производственного ландшафта. Осуществляя эти инъекции, субъекты способны достигать поставленных целей и, тем самым, способны добиваться укрепления мотивационно-коммуникационного иммунитета бизнеса в широком спектре диверсификационных преобразований в разрезе соответствующей пирамиды, идентифицирующей изменения в отраслевых срезах региональных экономик. Успех экономического развития на уровне территориальных образований определяется соотнесением ресурсов и возможностей вовлекаемых в преобразования субъектов бизнес-сообщества. Поддержка властью инновационных начинаний (проектов, решений) определяется качеством человеческого капитала, формируемого всеми участниками рыночных отношений, который подвержен перманентным изменениям под воздействием разноуровневых и разнонаправленных факторов, зависящих и от условий внешнего окружения, и от меняющихся требований общества и установок власти, и от мотивационно-коммуникационной проницаемости трудового ресурса к осуществлению изменений, и от состояния духовно-нравственной сферы российского социума.

Заключение.

1. Конкурентоустойчивость бизнеса в условиях мобилизационной ориентации экономики определяется состоянием тех составляющих социально-экономическую систему элементов, которые способны: а) адаптивно изменяться в соответствии с требованиями объективной реальности и задачами приоритетного развития; б) своевременно концентрировать свой внутренний потенциал для достижения сбалансированности, с одной стороны, имеющихся ресурсов, а с другой ‒ возможностей реализовывать свои мотивационные ожидания, поведенческие реакции, креативно-созидательные способности, деловую активность в векторе интересов общества, государства и рядового человека; в) перестраивать межсубъектные отношения в соответствии потребностями социально-экономического развития общества, включая для этого коммуникационный мультипликатор и ориентируясь на потенциал адаптационного «коромысла» бизнеса как инструмента достижения консенсуального равновесия в преобразованиях реинжинирингового характера. Такое равновесие может быть обеспечено бизнес-сообществом в ходе инновационных трансформаций, когда «груз» имеющихся ресурсов (материальных, производственно-технических, технологических, духовно-нравственных, мотивационных и т.п.) уравновешивается усилиями, возможностями и внутренним напряжением трудового ресурса (и прежде всего его человекоцентричного звена) для разрешения проблем в болевых точках развития и для преодоления инерции в мышлении при принятии рациональных решений, определяющих позитивную результативность их реализации в изменяющейся социально-экономической системе, адаптирующейся к новой экономической реальности.

2. Предложенная модель управления конкурентоустойчивостью субъектов бизнеса в мобилизационно-адаптационном формате изменений интегрирует взаимосвязи и взаимозависимости факторов, определяющих не только состояние внешнего окружения и ресурсного наполнения преобразуемых цепочек создания стоимостей и изменчивость выстраиваемых бизнес-процессов в развивающихся маркетингово-коммуникационных сетях в рамках конкретных региональных образований, но внутреннюю трансформацию структурных пропорций между подсистемами, характеризующими личность как носителя нравственно-ценностных норм и ее инновационной способности, включаемой обществом, властью и бизнесом в циклы создания качественно новых социально-экономических взаимодействий во благо рядового человека и национальной цивилизационной системы в целом.

References:

Ekonomicheskaya bezopasnost Rossii v usloviyakh globalnyh vyzovov: podkhody i resheniya [Russia's economic security in the context of global challenges: approaches and solutions] (2018). Krasnodar: Izd. FGBOU VO «KubGTU». (in Russian).

Rossiyskiy entsiklopedicheskiy slovar «Turizm» [The Russian encyclopedic dictionary "Tourism"] (2018). M. : Institut Naslediya. (in Russian).

Antopolskiy A.B., Lopatina N.N., Avdonin V.S. (2020). Nauchnaya informatsiya i elektronnoe prostranstvo znaniy [Scientific information and electronic knowledge space] Moskva : INION RAN. (in Russian).

Anufrienko A.Yu. (2020). Primenenie sredstv [Application of the Internet of things for automation of product lifecycle management]. Russian Journal of Innovation Economics. 10 (3). 1093-1100. (in Russian). doi: 10.18334/vinec.10.3.110438.

Baryannis G, Validi S., Dani S., Antoniou G. (2019). Supply chain risk management and artificial intelligence: state of the art and future research directions International Journal of Production Research. (57 (7)). 2179-2202. doi: 10.1080/00207543.2018.1530476.

Becker Gary S. (1964). Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education N.Y.: Columbia University Press.

Biryukova L.I., Glukhova T.V., Palkina Yu.R. (2022). Integrirovannye sistemy menedzhmenta: teoriya i praktika obespecheniya «antikhrupkosti» i ustoychivosti na osnove reziliens-modeley upravleniya [Integrated management systems: theory and practice of ensuring]. Leadership and Management. 9 (4). 971-984. (in Russian). doi: 10.18334/lim.9.4.116938.

Blau P.M. (1964). Exchange and Power in Social Life New York: Wiley.

Bogatyrev K. M. (2022). Tresh-kontent kak forma informatsionnyh ugroz mediabezopasnosti v tsifrovoy srede [Trash content as a form of information threats to media security in the digital environment]. Yurislingvistika. (24(35)). 38-44. (in Russian). doi: 10.14258/leglin(2022)2407.

Chesbrough H., Rosenbloom R.S. (2002). The role of the business model in capturing value from innovation: evidence from Xerox Corporation’s technology spin-off companies Oxford Journals, Social Sciences, Industrial and Corporate Change. (11(3)). 529-555.

Davidsson P., Honig B. (2003). The role of social and human capital among nascent entrepreneurs Journal of Business Venturing (May). (18(3)). 301-331. doi: 10.1016/S0883-9026(02)00097-6.

Dontsova O.I. (2021). Tochki rosta rossiyskoy ekonomiki, osnovannye na nauchno-tekhnologicheskom razvitii [Growth points of the Russian economy based on scientific and technological development]. Russian Journal of Innovation Economics. 11 (2). 471-484. (in Russian). doi: 10.18334/vinec.11.2.112263.

Dorzhieva V.V. (2022). Nauchno-tekhnologicheskiy kontur: osnovnye kharakteristiki, institutsionalnye usloviya i faktory formirovaniya [Scientific and technological contour: main characteristics, institutional conditions and factors]. Russian Journal of Innovation Economics. 12 (2). 1199-1210. (in Russian). doi: 10.18334/vinec.12.2.114213.

Drobot E.V., Makarov I.N., Barbashina E.A., Kolesnikov V.V. (2021). Transformatsii institutsionalnoy sredy i formirovanie potentsiala innovatsionnogo razvitiya na osnove modeley publichno-chastnogo partnerstva [Transformation of the institutional environment and innovative development potential based on public-private partnership models]. Creative Economy. 15 (5). 1639-1662. (in Russian). doi: 10.18334/ce.15.5.111999.

Fatkullina G. R., Karimov A. G. (2020). Ukreplenie sotsialnoy splochennosti obshchestva kak mekhanizm povysheniya kachestva zhizni naseleniya [Strengthening of social cohesion as a mechanism for improving quality of life]. Sotsiodinamika. (7). 25-38. (in Russian). doi: 10.25136/2409-7144.2020.7.33240.

Fernando Y., Tseng M.-L., Wahyuni-Td I. S., Lopes de Sousa Jabbour A. B., Jabbour Ch. J. Ch., Foropon C. (2023). Cyber supply chain risk management and performance in Industry 4.0 era: information system security practices in Malaysia Journal of Industrial and Production Engineering. (40 (2)). 102-116. doi: 10.1080/21681015.2022.2116495.

Gassman O. (2016). Biznes-modeli: 55 luchshikh shablonov [Business Models: 55 Best Templates] M. : Alpina Pablisher. (in Russian).

Gertsik Yu.G. (2020). Printsipy i uchastie predprinimatelstva v otraslevoy strukture ekonomiki Rossii [The principles and the participation of enterprises in the branch structure of the Russian economy]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. 10 (4). 1195-1204. (in Russian). doi: 10.18334/epp.10.4.100797.

Gligor D., Holcomb M., J. Maloney M., Davis-Sramek E. (2019). Achieving Financial Performance in Uncertain Times: Leveraging Supply Chain Agility Transportation Journal. John Wiley & Sons. (58(4)). 247-279. doi: 10.5325/transportationj.58.4.0247.

Gorodnova N.V. (2022). Industrialnyy internet veshchey v Rossii: sushchnost i perspektivy [The Industrial Internet of Things in Russia: nature and prospects]. Russian Journal of Innovation Economics. 12 (3). 1503-1522. (in Russian). doi: 10.18334/vinec.12.3.115150.

Gubin V.A., Khandamova E.F., Schepakin M.B. (2021). Resursnyy deflektor kak drayver ekonomicheskogo rosta v proizvodstvennoy sfere pishchevoy promyshlennost [Resource deflector as a driver of economic growth in the production sphere of the food industry]. Izvestiya vuzov. Pischevaya tekhnologiya. (2-3). 108-116. (in Russian). doi: 10.26297/0579-3009.2021.2-3.26.

Hatch N. W., Dyer J. H. (2004). Human capital and learning as a source of sustainable competitive advantage Strategic Management Journal. (25(12)). 1155-1178. doi: 10.1002/smj.421.

Horvey S.S., Odei-Mensah J. (2023). The measurements and performance of enterprise risk management: a comprehensive literature review Journal of Risk Research. (26(7)). 778–800. doi: 10.1080/13669877.2023.2208138.

Jacob M. (1984). Human capital and economic growth Economics of Education Review. (3 (3)). 195-205.

Karamova A. A. (2023). Kontsepty «pravda» i «lozh» na aksiologicheskoy shkale «svoy/ chuzhoy»: sredstva reprezentatsii (na materiale obrashcheniy V. V. Putina perioda spetsialnoy voennoy operatsii) [The concepts “truth” and “lie” on the axiological scale of “alien/own”: means of representation (on the material of v.v. putin’s addresses during the special military operation)]. Politicheskaya lingvistika. (3(99)). 12-22. (in Russian).

Kazakova T.V., Gorshkova L.A. (2022). Adaptivnost, dinamichnost, gibkost – glavnye faktory obespecheniya ustoychivosti organizatsii v usloviyakh neopredelennosti [Adaptability, dynamism, flexibility as the main factors for ensuring the sustainability of the organization amidst uncertainty]. Creative Economy. 16 (5). 1911-1924. (in Russian). doi: 10.18334/ce.16.5.114693.

Khandamova E.F., Schepakin M.B., Bzhennikova D.G., Pisarevskiy V.M. (2021). Imidzh rynochnogo subekta kak instrument voploshcheniya ego marketingovo-povedencheskogo i sotsialno-nravstvennogo obraza [The image of a market entity as a tool for implementing its marketing-behavioral and social-moral image]. Creative Economy. 15 (1). 151-168. (in Russian). doi: 10.18334/ce.15.1.111512.

Khandamova E.F., Schepakin M.B., Zhamankulova D.S. (2024). Razvitie kommunikatsionnyh setey v usloviyakh marketingovo-povedencheskoy adaptatsii biznesa k trebovaniyam mobilizatsionnoy orientatsii ekonomiki [Development of communication networks in the context of marketing and behavioral adaptation of business to the requirements of the mobilization orientation of the economy]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. 14 (4). 1025-1042. (in Russian). doi: 10.18334/epp.14.4.120665.

Khayrullin V.A., Makar S.V., Yamalova E.N. (2021). Inertsiya v sotsialno-ekonomicheskikh sistemakh: teoretiko-evristicheskiy analiz fenomena [Inertia in socio-economic systems: theoretical and heuristic analysis of the phenomenon]. Discussion. (5(108)). 88-104. (in Russian). doi: 10.46320/2077-7639-2021-5-108-88-104.

Kokuytseva T.V., Shimanskiy A.A (2020). Teoreticheskie osnovy formirovaniya i razvitiya chelovecheskogo kapitala v rossiyskoy i zarubezhnoy literature [Theoretical foundations for the formation and development of human capital in Russian and foreign literature]. Russian Journal of Innovation Economics. 10 (1). 233-248. (in Russian). doi: 10.18334/vinec.10.1.100595.

Krakovskaya I.N., Kazakov E.A., Shumkina A.A. (2023). Razvitie promyshlennyh biznes-modeley: Industriya 4.0, ustoychivost i nepreryvnost biznesa, menedzhment kachestva [Developing industrial business models: Industry 4.0, business sustainability and continuity, quality management]. Russian Journal of Innovation Economics. 13 (4). 2025-2038. (in Russian). doi: 10.18334/vinec.13.4.120010.

Kuper A. (Ed.). (2004). The Social Science Encyclopedia

Mahmud A. (2022). Application and Criminalization of the Artificial Intelligence in Business: Recommendation to Counter the Regulatory Challenges Journal of Applied Security Research. doi: 10.1080/19361610.2022.2079939.

McCracken G. (1988). Culture and Consumption: New Approaches to the Symbolic Character of Consumer Goods and Activities Bloomington, IN: Indiana University Press.

Miedema F. (2022). Open Science : the very idea Dordrecht, The Netherlands : Springer.

Miller J. Cybersecurity considerations for Industry 4.0BitLyft. – 2021 (21 June). Retrieved August 03, 2024, from https://www.bitlyft.com/resources/cybersecurityconsiderations-industry-40

Mitroff I.I., Anagnos G. (2000). Managing crises before they happen: what every executive and manager needs to know about crises management N.Y.: American Management Association.

Nelson R.R., Phelps E.S. (1966). Investment in Humans, Technological Diffusion, and Economic Growth The American Economic Review (Mar.1). (56(1-2)). 69-75.

Panasenko S.V., Mkrtchyan V.S. (2018). Perspektivy ispolzovaniya neyrotekhnologiy v razlichnyh otraslyakh tsifrovoy ekonomiki [Prospects for neurotechnologies implementation in various sectors of digital economy]. Russian Journal of Entrepreneurship. 19 (11). 3269-3278. (in Russian). doi: 10.18334/rp.19.11.39591.

Platonov K.K. (1986). Struktura i razvitie lichnosti [Personality structure and development] M. : Nauka. (in Russian).

Schepakin M.B. (2021). Gibridnyy marketing kak instrument razvivayushchegosya digital-prostranstva [Hybrid marketing as a tool of the developing digital space]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. 11 (11). 2513-2536. (in Russian). doi: 10.18334/epp.11.11.113796.

Schepakin M.B. (2021). Informatsionno-kommunikatsionnyy konnektor v obespechenii ekonomicheskogo rosta proizvodstvennoy sfery [Information and communication connector in providing economic growth production sphere]. Izvestiya vuzov. Pischevaya tekhnologiya. (5-6). 107-115. (in Russian). doi: 10.26297/0579-3009.2021.5-6.20.

Schepakin M.B. (2021). Restrukturizatsionnyy «zontik» kak instrument upravleniya innovatsionnymi izmeneniyami v moderniziruemoy ekonomike [The restructuring umbrella as a tool for managing innovative changes in the modernizing economy]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. 11 (1). 27-50. (in Russian). doi: 10.18334/epp.11.1.111507.

Schepakin M.B. (2021). Sotsialnyy «chelovechek» − klyuchevoy resurs innovatsionnyh preobrazovaniy v antikrizisnom upravlenii ekonomikoy [The social man as a key resource for innovative transformations in crisis management of the economy]. Russian Journal of Innovation Economics. 11 (1). 61-86. (in Russian). doi: 10.18334/vinec.11.1.111623.

Schepakin M.B. (2022). Geoekonomicheskaya «embolizatsiya» resursnyh potokov kak faktor ekonomicheskogo rosta rossiyskogo biznesa [Geo-economic “embolization” of resource flows as a factor of economic growth of Russian business]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. 12 (5). 1529-1554. (in Russian). doi: 10.18334/epp.12.5.114788.

Schepakin M.B. (2022). Reklamno-marketingovoe manipulirovanie povedeniem subektov pri upravlenii ekonomicheskim rostom biznesa v usloviyakh didzhitalizatsii rynochnyh otnosheniy [Advertising and marketing manipulation of the subjects' behavior in managing the economic growth of business entities amid digitalization of market relations]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. 12 (1). 81-102. (in Russian). doi: 10.18334/epp.12.1.114062.

Schepakin M.B. (2022). Brend-kommunikatsii v usloviyakh modernizatsii ekonomiki [Brand communications in the context of economic modernization] Krasnodar: Izd. FGBOU VO «KubGTU». (in Russian).

Schepakin M.B. (2023). Upravlenie imidzhem biznes-subektov posredstvom kompensatsionnogo marketinga v innovatsionnom formate izmeneniy [Image management of business units through compensation marketing in an innovative change format]. Leadership and Management. 10 (3). 929-956. (in Russian). doi: 10.18334/lim.10.3.118730.

Schepakin M.B. (2023). Upravlenie konkurentoustoychivostyu biznesa posredstvom innovatsionnyh preobrazovaniy v usloviyakh mobilizatsionnoy ekonomiki [Managing business competitiveness through innovative transformation in a mobilization economy]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. 13 (3). 601-628. (in Russian). doi: 10.18334/epp.13.3.117301.

Schepakin M.B. (2024). Innovatsionnyy transformer kak instrument mnogomernogo ekonomiko-tekhnologicheskogo preobrazovatelya sistemnogo urovnya [Innovative transformer as a tool for a multidimensional economic and technological converter of the system level]. Izvestiya vuzov. Pischevaya tekhnologiya. (1(395)). 134-144. (in Russian). doi: 10.26297/0579-3009.2024.1.22.

Schepakin M.B. (2024). K diskursu o razvitii teorii upravleniya izmeneniyami v usloviyakh mobilizatsionnoy orientatsii ekonomiki [On the discourse on the development of the theory of change management in the context of the mobilization orientation of the economy]. Journal of economic regulation. (15(1)). 89-104. (in Russian). doi: 10.17835/2078-5429.2024.15.1.089-104.

Schepakin M.B., Khandamova E.F. (2011). Sinergeticheskiy podkhod k kommunikatsiyam pri modelirovanii stsenariev ustoychivogo razvitiya sotsialno-ekonomicheskikh sistem [A synergetic approach to communication in modeling scenarios of sustainable development of socio-economic systems] M.: Sovremennaya ekonomika i pravo. (in Russian).

Schepakin M.B., Khandamova E.F. (2015). Formirovanie integrativnogo multiplikativnogo effekta v marketingovom kommunikatsionnom pole pod vozdeystviem kommunikatsionnogo rezonatora [Formation of an integrative multiplicative effect in the marketing communication field under the influence of a communication resonator]. Economics and management of management systems. (2.3(16)). 400-408. (in Russian).

Schepakin M.B., Khandamova E.F., Bzhennikova D.G. (2023). Chelovekotsentrichnyy resurs ‒ drayver innovatsionnyh izmeneniy v usloviyakh mobilizatsionnoy ekonomiki [Human-centered resource as the driver of innovative changes in the mobilization economy]. Russian Journal of Innovation Economics. 13 (1). 381-404. (in Russian). doi: 10.18334/vinec.13.1.117496.

Schepakin M.B., Khandamova E.F., Bzhennikova D.G., Fedyunina E.A. (2020). Emotsionalno-povedencheskaya kontseptsiya marketinga v razvitii modeley liderstva [Emotional and behavioural concept of marketing in the development of leadership models]. Leadership and Management. 7 (2). 123-142. (in Russian). doi: 10.18334/lim.7.2.100887.

Schepakin M.B., Khandamova E.F., Ksenzova G.V. (2023). Iskusstvennyy intellekt v zerkale innovatsionnyh izmeneniy v usloviyakh mobilizatsionnoy ekonomiki [Artificial intelligence in the mirror of innovative change in the mobilization economy]. Russian Journal of Innovation Economics. 13 (2). 749-770. (in Russian). doi: 10.18334/vinec.13.2.117539.

Schepakin M.B., Khandamova E.F., Petrichenko G.S. (2024). Printsipialnaya model marketingovo-povedencheskoy adaptatsii biznesa k usloviyam mobilizatsionnoy orientatsii ekonomiki [Basic model of business marketing and behavioral adaptation to the mobilization economy]. Russian Journal of Innovation Economics. 14 (2). 503-526. (in Russian). doi: 10.18334/vinec.14.2.120761.

Schepakin M.B., Khandamova E.F., Zhamankulova D.S. (2022). Lichnost kak mishen v manipulyatsionnyh deystviyakh biznesa v usloviyakh tsifrovizatsii ekonomiki [Personality as a target of business manipulation amidst digitalization]. Leadership and Management. 9 (2). 323-342. (in Russian). doi: 10.18334/lim.9.2.114581.

Schepakin M.B., Khandamova E.F., Zhamankulova D.S., Petrichenko G.S. (2024). Upravlenie adaptatsionnoy klientoorientirovannostyu subektov turisticheskoy sfery v usloviyakh deystviya mobilizatsionnogo faktora [Management of adaptational customer focus subjects of the tourist sector in conditions actions of the mobilization factor]. Journal of economic regulation. (15(2)). 25-43. (in Russian). doi: 10.17835/2078- 5429.2024.15.2.025-043.

Schepakin M.B., Krivosheeva E.V. (2015). Model aktivizatsii chelovekotsen-trichnogo resursa v usloviyakh marketingovoy adaptatsii predpriyatiya [The model development for activating human-centred resource in marketing adaptation of enterprise]. St. Petersburg Polytechnic University Journal of Engineering Science and Technology. (1(211)). 205-213. (in Russian). doi: 10.5862/JE.211.23.

Schepakin M.B., Mishulin G.M., Kozhura E.A. (2005). Sistemoobrazuyushchiy faktor ustoychivogo razvitiya [The system-forming factor of sustainable development] M.: Izd. Akademii Promyshlennoy Ekologii. (in Russian).

Schepakin M.B., Pakhiev R.A. (2023). Chelovecheskiy kapital v implementatsii innovatsionnogo vektora razvitiya kak klyuchevoy faktor obespecheniya konkurentoustoychivosti regionalnoy ekonomiki [Human capital in the implementation of the innovative development vector as a key factor in ensuring the regional economy competitiveness]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. 13 (11). 4731-4752. (in Russian). doi: 10.18334/epp.13.11.119561.

Schepakin M.B., Schepakina P.M. (2024). Model upravleniya chelovecheskim kapitalom v regionalnoy ekonomike v usloviyakh aktivizatsii deystviya innovatsionnogo faktora v formate mobilizatsionnyh izmeneniy [The model of human resources management in the regional economy in the conditions of the innovative factor in the format of mobilization changes]. Russian Journal of Innovation Economics. 14 (1). 175-204. (in Russian). doi: 10.18334/vinec.14.1.119825.

Shabaltina L.V. (2023). Integrirovannye struktury kak instrument obespecheniya ustoychivogo razvitiya [Integrated structures as a tool for sustainable development]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. 13 (12). 5365-5382. (in Russian). doi: 10.18334/epp.13.12.120231.

Shchepakin M.B., Khandamova E.F., Bzhennikova D.G., Tolmacheva O.I., Bazhenov Y. (2018). The Impact of Supply Chain Management on Marketing Frontiers in Competitive Business Building International Journal of Supply Chain Management. (7(5)). 865-876.

Shestakova E.G., Dorfman L.Ya. (2009). Agressivnoe povedenie i agressivnost lichnosti [Aggressive behavior and personality's aggressiveness]. The Education and Science Journal. (7(64)). 51-66. (in Russian).

Shugurov M. V. Mozzhilin S. I. (2022). Tsifrovaya transformatsiya nauki: mezhdistsiplinarnyy podkhod [Digital transformation of science: interdisciplinary approach]. Naukovedcheskie issledovaniya. (4). 101-129. (in Russian). doi: 10.31249/scis/2022.04.06.

Shults D. (2003). Strategicheskie brend-kommunikatsionnye kompanii [Strategic brand communication companies] M.: Izdatelskiy Dom Grebennikova. (in Russian).

Stewart H. (2023). Digital Transformation Security Challenges Journal of Computer Information Systems. (63(4)). 919–936. doi: 10.1080/08874417.2022.2115953.

Tumenova S.A. (2022). Adaptivnaya ustoychivost ekonomicheskikh sistem: faktory i usloviya obespecheniya rosta [Adaptive sustainability of economic systems: growth factors and conditions]. Russian Journal of Innovation Economics. 12 (4). 2409-2420. (in Russian). doi: 10.18334/vinec.12.4.116525.

Ustinova O.E. (2021). Ispolzovanie neyrotekhnologiy v kommunikatsiyakh s potrebitelyami [Using neurotechnology in communicating with consumers]. Russian Journal of Innovation Economics. 11 (2). 785-800. (in Russian). doi: 10.18334/vinec.11.2.112222.

World Competitiveness RankingImd. Retrieved August 06, 2024), from https://www.imd.org/centers/wcc/world-competitiveness-center/rankings/world-competitiveness-ranking/

Yakhshiyan O. Yu. (2019). Russkiy kulturnyy (tsivilizatsionnyy) kod: identichnost i politika [Russian cultural (civilizational) code: identity and policy]. Vestnik Universiteta. (10). 52-58. (in Russian). doi: 10.26425/1816-4277-2019-10-52-58.

Zhou H., Wang Q., Yang Q. (2023). How does digitalisation influence supply chain performance? Evidence from a supply chain risk management perspective International Journal of Logistics Research and Applications. doi: 10.1080/13675567.2023.2169667.

Страница обновлена: 31.05.2025 в 21:56:50