Анализ развития сельского хозяйства России как основы продовольственного обеспечения населения страны

Мельников Б.А.1

1 Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина, ,

Скачать PDF | Загрузок: 49

Статья в журнале

Экономика, предпринимательство и право (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Том 14, Номер 8 (Август 2024)

Эта статья проиндексирована РИНЦ, см. https://elibrary.ru/item.asp?id=69296554

Аннотация:

В статье дана оценка динамики продукции сельского хозяйства Россий-ской Федерации, оценена структура сельскохозяйственного производства, ис-следован удельный вес продукции растениеводства и животноводства по всему сельскому хозяйству, а также в отдельных категориях хозяйств. Выполненные аналитические процедуры направлены на решение научно значимой задачи актуализации данных о развитии сельского хозяйства страны. Среди отличительных характеристик проведённого анализа – разложение результирующих показателей на факторы количественной и качественной природы, экстенсивного и интенсивного характера. Анализ динамики валового сбора продуктов растениеводства в хозяйства всех категорий детализирован за счёт исследования влияния факторов посевных площадей сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий и урожайности отдельных сельскохозяйственных культур. Анализ динамики производства основных продуктов животноводства дополняется исследованием факторов поголовья скота, птицы и их продуктивности. Статья представляет интерес для студентов и преподавателей аграрных вузов, научных работников, государственных служащих, а также других лиц, заинтересованных в получении актуальной информации о развитии сельского хозяйства страны на современном этапе.

Ключевые слова: развитие сельского хозяйства, сельскохозяйственная продукция, категории хозяйств, растениеводство, животноводство

JEL-классификация: Q13, Q17, Q18

Введение

Актуальность темы исследования определяется необходимостью постоянного обновления, получения оперативных аналитических результатов, формирующих реальное представление о состоянии и развитии сельского хозяйства, его соответствии поставленным государством целям и задачам.

Состояние и развитие отечественного сельского хозяйства постоянно находятся в фокусе внимания академической среды. Среди наиболее значимых научных трудов последних лет следует выделить анализ М.Е. Анохиной, посвященный параметрам и ограничениям аграрного роста [1], коллективный труд Е.А. Скворцова, Е.Н. Ялунина и А.С. Гусева, в котором анализ финансово-экономических показателей развития сельского хозяйства был осуществлён с применением систем искусственного интеллекта [2]. Проблемы развития сельского хозяйства и пути их решения обозначают А.Е. Шамин, О.А. Фролова, Ю.В. Вертакова, И.В. Каспаров, Н.В. Яшкова [3]. Вместе с тем, публикации ряда авторов отчасти характеризуются как «вещь в себе», фактически не создавая основу для возможного последующего применения. В этом отношении автор разделяет подход О.А. Фроловой, Н.В. Яшковой и Н.Н. Маланичевой, рассматривающих агропромышленный комплекс (АПК) как основу для продовольственного обеспечения страны и её регионов [4].

Научный пробел или, точнее, научно значимая задача, по мнению автора, состоит в том, что с выходом новых статистических данных, в нашем случае за 2022 г., возникает потребность в получении «свежих» аналитических заключений, позволяющих формировать аграрную, продовольственную политику, сообразную произошедшим экономическим, политическим и иным изменениям.

Цель исследования – анализ развития сельского хозяйства Российской Федерации.

Целью исследования является получение наиболее значимых количественных и качественных характеристик развития сельского хозяйства Российской Федерации.

Для достижения цели исследования были поставлены следующие укрупнённые задачи:

1) получить общую характеристику развития сельского хозяйства Российской Федерации в фактических действовавших и сопоставимых ценах, в т.ч. по категориям хозяйств и видам продукции;

2) выполнить анализ развития растениеводства Российской Федерации с выделением факторов экстенсивной и интенсивной природы – посевных площадей и урожайности;

3) дать оценку развития животноводства страны с разделением количественных и качественных факторов – поголовья скоты, птицы и продуктивности последних.

Получаемые в результате исследования новые аналитические результаты формируют приращение научного знания (научную новизну).

Автором выдвигается гипотеза, что в основе достигнутого в Российской Федерации роста сельскохозяйственного производства, в т.ч. в растениеводстве и животноводстве, лежат преимущественно качественные, а не количественные, факторы, т.е. преобладало интенсивное, а не экстенсивное развитие.

Основной временной интервал исследования – 2018-2022 гг., но также проводится сопоставление с данными за 2010 и 2015 гг.

Информационной основой исследования послужили публикации Федеральной службы государственной статистики, характеризующие развитие сельского хозяйства [5-10].

Основными методами, использованными в настоящем исследовании, являются расчёт абсолютных и относительных показателей, сравнение, группировка.

Результаты и обсуждение

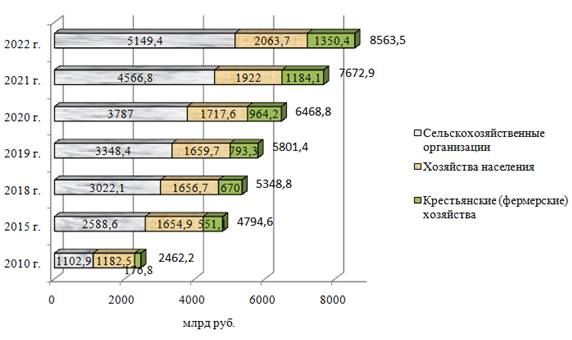

Потребление продовольствия в стране, как личное, так и производственное, а также переработка сельскохозяйственной продукции, должны быть обеспечены, в первую очередь, внутренним, отечественным производством, что предопределяет необходимость проведения структурно-динамического анализа производства сельскохозяйственной продукции в Российской Федерации (рис. 1).

Рис. 1. Динамика производства продукции сельского хозяйства в Российской Федерации за 2010, 2015, 2018-2022 гг. [5-10]

По итогам 2022 г. совокупное, во всех категориях хозяйств, производство продукции сельского хозяйства в РФ составило в фактически действовавших ценах 8563,5 млрд руб., что выше исходного значения за 2010 г., составившего 2462,2 млрд руб., на 6101,3 млрд руб. или 247,80%. 2/3 обозначенного прироста, а именно 4046,5 млрд руб. или 66,32%, было достигнуто в корпоративном секторе, производство которого выросло с 1102,9 млрд руб. по итогам 2010 г. до 5149,4 млрд руб. по итогам 2022 г., т.е. в 4,67 раза. Однако, ещё более значительный темп роста сельскохозяйственного производства зафиксирован в крестьянских (фермерских) хозяйствах (К(Ф)Х), включая индивидуальных предпринимателей (ИП) – 763,80%, величина продукции выросла с 176,8 млрд руб. по итогам 2010 г. до 1350,4 млрд руб. по итогам 2022 г., создав 19,24% совокупного прироста сельскохозяйственного производства страны. Наименьший прирост сельскохозяйственного производства, 881,2 млрд руб. или 74,52%, наблюдается, соответственно, у домашних хозяйств – с 1182,5 млрд руб. по итогам 2010 г., что являлось в тот год максимальным значением в разрезе категорий хозяйств, до 2063,7 млрд руб. по итогам 2022 г., что, в свою очередь, более чем в 2 раза меньше объёма производства в корпоративном секторе.

Вместе с тем, рассмотрение индексов производства продукции сельского хозяйства в Российской Федерации в сопоставимых ценах, позволяет считать, что анализ динамики сельскохозяйственного производства в стране исключительно в фактически действовавших ценах не отражает истинной динамики анализируемого показателя и может привести к неверным выводам, поскольку имели место значения меньше 100%, т.е. в отдельные периоды и по отдельным категориям хозяйств фактического роста не происходило (таблица 1).

Таблица 1.

Индексы производства продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах в Российской Федерации за 2010, 2015, 2018-2022 гг., % [5-10]

|

Наименование

|

2010 г.

|

2015 г.

|

2018 г.

|

2019 г.

|

2020 г.

|

2021 г.

|

2022 г.

|

|

Продукция сельского хозяйства

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Хозяйства всех категорий

|

88,7

|

102,1

|

99,8

|

104,3

|

101,3

|

99,3

|

111,3

|

|

Сельскохозяйственные организации

|

89,4

|

104,7

|

100

|

106,6

|

103,1

|

99,9

|

114

|

|

Хозяйства населения

|

88,8

|

96,9

|

100,2

|

97,8

|

96,5

|

96,6

|

98,6

|

|

К(Ф)Х, вкл. ИП

|

83,9

|

108,1

|

97,7

|

110,4

|

103,8

|

101,7

|

121,4

|

|

Растениеводство

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Хозяйства всех категорий

|

76,2

|

102,1

|

98,5

|

106,6

|

100,7

|

98,8

|

117,6

|

|

Сельскохозяйственные организации

|

71,9

|

103

|

96,3

|

109,4

|

102,5

|

98,8

|

121,1

|

|

Хозяйства населения

|

80,4

|

98,1

|

103,8

|

97,8

|

94,8

|

96,2

|

100,4

|

|

К(Ф)Х, вкл. ИП

|

76,4

|

108,9

|

96,4

|

111,8

|

103,5

|

101,4

|

125,3

|

|

Животноводство

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Хозяйства всех категорий

|

100,9

|

102

|

102,6

|

101,9

|

101,9

|

100

|

102,5

|

|

Сельскохозяйственные организации

|

105,5

|

106,1

|

106,1

|

103,9

|

103,6

|

101,3

|

105,4

|

|

Хозяйства населения

|

96,3

|

95,9

|

96,5

|

97,9

|

98

|

97

|

96,9

|

|

К(Ф)Х, вкл. ИП

|

106,6

|

105,6

|

106,7

|

104,9

|

105,3

|

103

|

101

|

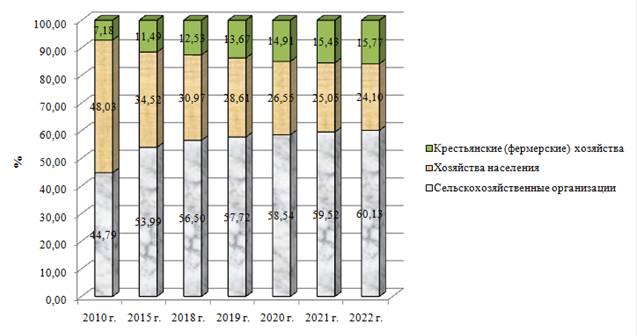

Основные изменения в структуре сельскохозяйственного производства в Российской Федерации в разрезе категорий хозяйств произошли в период с 2010 по 2015 гг., однако сокращение доли домашних хозяйств, закрываемое увеличением удельного веса сельскохозяйственных организаций и К(Ф)Х, прослеживалось и в последующие периоды (рис. 2).

Рис. 2. Структура производства продукции сельского хозяйства в Российской Федерации по категориям хозяйств за 2010, 2015, 2018-2022 гг. [5-10]

Изменения, произошедшие в соотношениях категорий хозяйств, расцениваются как существенные. Наиболее очевидным изменением является сокращение в 2 раза удельного веса домашних хозяйств в 48,03% по итогам 2010 г. до 24,10% по итогам заключительного, 2022 г.

Основная часть наращивания доли корпоративного сектора в сельскохозяйственном производстве Российской Федерации, составившего по итогам 2022 г. 60,13%, приходится на период с 2010 по 2015 г., когда доля последнего увеличилась с 44,79% до 53,99%, т.е. на 9,20 п.п., что составляет более половины общего прироста в 15,34 п.п.

К(Ф)Х, включая ИП, «поглощали» часть аграрных производств, закрываемых населением, и по итогам 2022 г. имели удельный вес в 15,77%, что на 8,59 п.п. больше исходного значения 7,18%.

Детализируем проводимый анализ в разрезе производства растениеводческой и животноводческой продукции по всему сельскому хозяйству России и в разрезе категорий хозяйств. Ориентация сельского хозяйства Российской Федерации на производство растениеводческой продукции продолжается – по итогам 2022 г. удельный вес продукции растениеводства достиг 57,75%, что на 11,71 п.п. больше исходного значения 2010 г. Основной вклад в обозначенный прирост внесли 2010-2015 гг. с приростом в 5,78 п.п. (51,88 – 46,04) (таблица 2).

Таблица 2.

Удельный вес растениеводства и животноводства в структуре сельскохозяйственного производства по категориям хозяйств за 2010, 2015, 2018-2022 гг. [5-10]

|

Наименование

|

2010 г.

|

2015 г.

|

2018 г.

|

2019 г.

|

2020 г.

|

2021 г.

|

2022 г.

|

|

Хозяйства всех категорий

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Растениеводство

|

46,04

|

51,88

|

51,53

|

52,68

|

55,85

|

57,70

|

57,75

|

|

Животноводство

|

53,96

|

48,12

|

48,47

|

47,32

|

44,15

|

42,30

|

42,25

|

|

Сельскохозяйственные организации

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Растениеводство

|

42,25

|

48,83

|

47,61

|

49,01

|

53,39

|

54,69

|

54,95

|

|

Животноводство

|

57,75

|

51,17

|

52,39

|

50,99

|

46,61

|

45,31

|

45,05

|

|

Хозяйства населения

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Растениеводство

|

45,75

|

47,22

|

47,51

|

46,92

|

46,47

|

48,64

|

47,43

|

|

Животноводство

|

54,25

|

52,78

|

52,49

|

53,08

|

53,53

|

51,36

|

52,57

|

|

Крестьянские (фермерские) хозяйства

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Растениеводство

|

71,24

|

80,20

|

79,13

|

80,25

|

82,21

|

84,00

|

84,22

|

|

Животноводство

|

28,76

|

19,80

|

20,87

|

19,75

|

17,79

|

16,00

|

15,78

|

Сельскохозяйственные организации по-прежнему обладают наиболее значительным производственным потенциалом расширения сельскохозяйственного производства, в частности, в растениеводстве. Вместе с тем, если сельскохозяйственные организации за период с 2010 по 2022 гг. нарастили производства растениеводческой продукции с 485,9 до 2829,4 млрд руб., т.е. в 5,82 раза, а соотношение объёма их производства к объёму производства растениеводческой продукции в К(Ф)Х, равному 133,5 млрд руб., составляло 3,64, то К(Ф)Х нарастили объёмы производства растениеводческой продукции в 8,52 раза (до 1137,3 млрд руб.), а соотношение величин производств растениеводческой продукции в корпоративном секторе и К(Ф)Х сократилось до 2,49.

Удельный вес растениеводческой продукции в структуре продукции К(Ф)Х достиг по итогам 2022 г. максимальных 84,22%, что на 12,98 п.п. больше исходного значения.

Таким образом, производители сельскохозяйственной продукции всех без исключения категорий хозяйств России имеют своим приоритетным направлением развитие растениеводства.

Видовая структура продукции сельского хозяйства произведенной в Российской Федерации за 2010, 2015, 2018-2022 гг. в хозяйствах всех категорий и рассчитанная на основе фактически действовавших цен характеризуется данными таблицы 3.

Таблица 3.

Динамика удельного веса отдельных продуктов растениеводства и животноводства в общем объёме продукции сельского хозяйства Российской Федерации за 2010, 2015, 2018-2022 гг., % [5-10]

|

Наименование

|

2010 г.

|

2015 г.

|

2018 г.

|

2019 г.

|

2020 г.

|

2021 г.

|

2022 г.

|

|

Продукция растениеводства

|

46,0

|

51,9

|

51,5

|

52,7

|

55,8

|

57,7

|

57,8

|

|

зерновые и зернобобовые культуры

|

10,5

|

18,5

|

18,5

|

20,8

|

24,5

|

22,5

|

24

|

|

семена и плоды масличных культур

|

4

|

6,4

|

7,5

|

7,8

|

9,1

|

12,9

|

11,2

|

|

картофель

|

10,7

|

8,1

|

6,4

|

5,4

|

5

|

5,5

|

5,1

|

|

овощи свежие или охлаждённые

|

10,5

|

8,7

|

8,7

|

8,6

|

7,9

|

7,6

|

7,7

|

|

фрукты, ягоды и орехи прочие

|

3,8

|

3,8

|

4

|

4,1

|

4

|

3,9

|

4

|

|

Продукция животноводства

|

54,0

|

48,1

|

48,5

|

47,3

|

44,2

|

42,3

|

42,2

|

|

скот и птица

|

30,2

|

28,4

|

28,3

|

27,3

|

24,6

|

23,9

|

23,4

|

|

молоко

|

18,4

|

14,5

|

14,9

|

15

|

14,5

|

13,3

|

14,1

|

|

яйца

|

4,2

|

4

|

3,8

|

3,7

|

3,7

|

3,8

|

3,5

|

Традиционно высокой является доля молочной продукции в структуре аграрного производства – в среднем по итогам 2018-2022 гг. 14,36%. Вместе с тем, сравнивая представленную среднюю величину и фактическое значение за 2022 г., равное 14,1%, со значением за 2010 г., составившим 18,4%, становится очевидным относительное сокращение молочного производства.

Детализируем анализ оценкой валового сбора продукции растениеводства по основным культурам, что позволит исключить ценовой фактор (таблица 4).

Таблица 4.

Валовой сбор продуктов растениеводства в хозяйствах всех категорий в Российской Федерации за 2010, 2015, 2018-2022 гг., млн т [5-10]

|

Наименование

|

2010 г.

|

2015 г.

|

2018 г.

|

2019 г.

|

2020 г.

|

2021 г.

|

2022 г.

|

|

Зерно (в весе после доработки)

|

61

|

104,7

|

113,3

|

121,2

|

133,5

|

121,4

|

157,6

|

|

в т.ч.: пшеница

|

41,5

|

61,8

|

72,1

|

74,5

|

85,9

|

76,1

|

104,2

|

|

из неё: озимая

|

27,9

|

42,1

|

52,9

|

53,4

|

63,2

|

53

|

74

|

|

яровая

|

13,6

|

19,7

|

19,2

|

21,1

|

22,7

|

23

|

30,2

|

|

рожь (озимая)

|

1,6

|

2,1

|

1,9

|

1,4

|

2,4

|

1,7

|

2,2

|

|

кукуруза на зерно

|

3,1

|

13,1

|

11,4

|

14,3

|

13,9

|

15,2

|

15,8

|

|

тритикале

|

0,2

|

0,6

|

0,4

|

0,4

|

0,3

|

0,3

|

0,3

|

|

ячмень

|

8,4

|

17,5

|

17

|

20,5

|

20,9

|

18

|

23,4

|

|

из него: озимый

|

1,7

|

2,1

|

1,8

|

2,5

|

2,3

|

2,9

|

3,1

|

|

яровой

|

6,7

|

15,4

|

15,2

|

17,9

|

18,7

|

15,1

|

20,3

|

|

овес

|

3,2

|

4,5

|

4,7

|

4,4

|

4,1

|

3,8

|

4,5

|

|

просо, тыс. т

|

134

|

572

|

217

|

440

|

396

|

368

|

308

|

|

гречиха, тыс. т

|

339

|

861

|

932

|

786

|

892

|

919

|

1222

|

|

рис, тыс. т

|

1061

|

1110

|

1038

|

1099

|

1142

|

1076

|

920

|

|

зернобобовые

|

1,4

|

2,4

|

3,4

|

3,3

|

3,4

|

3,8

|

4,6

|

|

из них горох

|

1,2

|

1,7

|

2,3

|

2,4

|

2,7

|

3,2

|

3,6

|

|

Льноволокно, тыс. т

|

35

|

45

|

37

|

38

|

39

|

26

|

24

|

|

Сахарная свекла

|

22,3

|

39

|

42,1

|

54,4

|

33,9

|

41,2

|

48,9

|

|

Семена масличных культур (в весе после доработки)

|

7,5

|

13,9

|

19,5

|

22,8

|

21,2

|

24,9

|

29,1

|

|

из них: подсолнечника

|

5,3

|

9,3

|

12,8

|

15,4

|

13,3

|

15,7

|

16,4

|

|

сои, тыс. т

|

1222

|

2716

|

4027

|

4360

|

4308

|

4760

|

6003

|

|

рапса, тыс. т

|

670

|

1013

|

1989

|

2060

|

2572

|

2794

|

4514

|

|

горчицы, тыс. т

|

36

|

67

|

124

|

165

|

103

|

145

|

183

|

|

льна-кудряша, тыс. т

|

173

|

516

|

551

|

651

|

788

|

1296

|

1734

|

|

Картофель

|

21,1

|

25,4

|

22,4

|

22,1

|

19,6

|

18

|

18,8

|

|

в том числе в хозяйствах населения

|

17,8

|

17,9

|

15,2

|

14,5

|

12,8

|

11,3

|

11,6

|

|

Овощи

|

12,1

|

13,2

|

13,7

|

14,1

|

13,9

|

13

|

13,6

|

|

в том числе в хозяйствах населения

|

8,7

|

7,9

|

7,5

|

7,3

|

6,9

|

6,5

|

6,3

|

|

Продовольственные бахчевые культуры

|

1,2

|

1,8

|

2

|

1,8

|

1,6

|

1,9

|

1,6

|

|

Кормовые корнеплоды (включая сахарную свеклу на корм скоту)

|

0,9

|

0,7

|

0,5

|

0,4

|

0,4

|

0,4

|

0,4

|

|

Кукуруза на корм

|

12,8

|

28,3

|

25

|

27,2

|

24,8

|

22,7

|

26,8

|

|

Сено многолетних трав

|

7,6

|

9

|

8,7

|

7,9

|

8,3

|

7

|

7,6

|

|

Сено однолетних трав

|

1,4

|

2,2

|

2,2

|

2,3

|

2,1

|

2

|

2

|

|

Сено естественных сенокосов

|

11,4

|

9,7

|

9,2

|

8,8

|

8,8

|

8,6

|

7,5

|

|

Сено культурных пастбищ и сенокосов

|

0,2

|

0,1

|

0,05

|

0,04

|

0,04

|

0,04

|

0,04

|

Несмотря на отсутствие однонаправленной динамики, прирост производства зерна является в целом однозначным и равен при сравнении значения за 2022 г. со значением за 2010 г. 96,6 млн т или 258,36%. Производство пшеницы выросло в 2,51 раза, в абсолютном выражении прирост составил 62,7 млн т, в т.ч. озимой – 46,1 млн т (темп роста 265,23%), яровой – 16,6 млн т (222,06%). Производство кукурузы на зерно выросло при сопоставлении конечного значения с исходным более чем в 5 раз – с 3,1 млн т до 15,8 млн т. Производство ячменя выросло в целом в 2,79 раза, обеспечив увеличение валового сбора с 8,4 млн т до 23,4 млн т; в его основе – прежде всего, увеличение производства ярового ячменя – с 6,7 млн т до 20,3 млн т, т.е. на 13,6 млн т или в 3,02 раза; валовой сбор озимого ячменя вырос на 82,35% или 1,4 млн т. Существенной вариабельностью величин валового сбора отличается просо, где темп роста составил 229,85% - с 134 тыс. т в 2010 г. до 308 тыс. т по итогам 2022 г. Валовые сборы гречихи, зернобобовых, в т.ч. гороха, увеличились в 3 раза – с 339 до 1222 тыс. т, с 1,4 до 4,6 млн т и с 1,2 до 3,6 млн т соответственно. Существенно более скромные результаты зафиксированы по валовым сборам озимой ржи (137,50%; с 1,6 до 2,2 млн т), тритикале (150%; с 0,2 до 0,3 млн т) и овса (140,63%; с 3,2 до 4,5 млн т), однако в отдельные периоды анализируемого временного диапазона прослеживались и существенно более высокие валовые сборы. Валовой сбор риса в Российской Федерации по итогам 2022 г., равный 920 тыс. т, ниже значения за 2010 г., составившего 1061 тыс. т, на 141 тыс. т или 13,29%, но существенных успехов производство риса в Российской Федерации не имело и внутри анализируемого временного диапазона.

Если максимальные абсолютные приросты валового сбора фиксировались в анализируемом периоде по зерновым культурам, то наибольший рост в относительном, процентном выражении присущ валовому сбор семян масличных культур, который с 2010 по 2022 г. увеличился на 26,6 млн т или в 2,19 раза, в т.ч.: подсолнечника – с 5,3 до 16,4 млн т, т.е. на 11,1 млн т или в 3,09 раза; сои – с 1222 до 6003 тыс. т, т.е. на 4781 тыс. т или в 4,91 раза; рапса – с 670 до 4514 тыс. т, т.е. на 3844 тыс. т или в 6,74 раза; горчицы – с 36 до 183 тыс. т, т.е. на 147 тыс. т или в 5,08 раза; льна-кудряша – с 173 до 1734 тыс. т, т.е. на 1561 тыс. т или в 10 раз.

Несмотря на то, что крайние значения валовых сборов сахарной свеклы и кукурузы на корм не максимальны в анализируемом периоде, можно констатировать, что предприятия России достигли в их сборе существенных успехов – анализируемые показатели имели темпы роста 219,28% и 209,38% соответственно. Менее выражены, но, тем не менее, имеют место успехи в валовом сборе овощей – с 12,1 до 13,6 млн т, т.е. на 1,5 млн т или 12,40%, продовольственных бахчевых культур – с 1,2 до 1,6 млн т, т.е. на 0,4 млн т или 33,33%, а также сена однолетних трав – с 1,4 до 2 млн т, т.е. на 0,6 млн т или 42,86%.

Отрицательная динамика валовых сборов прослеживается по картофелю – на 2,3 млн т или 10,90%, что имеет в своей основе сокращение производства в домашних хозяйствах – главном производителе картофеля, где валовой сбор сократился ещё сильнее – на 6,2 млн т или 34,83%.

Таким образом, оценка развития растениеводства Российской Федерации как одной из основ продовольственного обеспечения населения страны не может быть всеобъемлюще позитивной. Тем не менее, по большинству продовольственных позиций заданы положительные тенденции, получены значимые результаты.

Большое число результирующих экономических показателей можно представить в виде мультипликативных факторных моделей как произведение некоего количественного фактора на определённый качественный фактор. Показатель валового сбора продукции растениеводства можно представить как произведение количественного фактора посевных площадей на качественный показатель урожайности. Представленные в нижеследующей таблице данные позволяют проследить – в какой степени выявленный выше рост был обязан экстенсивному фактору расширения посевных площадей (таблица 5).

Таблица 5.

Посевные площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий РФ за 2010, 2015, 2018-2022 гг., тыс. га [5-10]

|

Наименование

|

2010 г.

|

2015 г.

|

2018 г.

|

2019 г.

|

2020 г.

|

2021 г.

|

2022 г.

|

|

Вся посевная площадь

|

79312

|

78635

|

79634

|

79888

|

79948

|

80383

|

82290

|

|

Зерновые и зернобобовые культуры

|

43203

|

46609

|

46339

|

46660

|

47900

|

47007

|

47504

|

|

в т.ч. озимые зерновые культуры

|

15100

|

15411

|

16893

|

17427

|

18722

|

17570

|

18370

|

|

из них: пшеница

|

12718

|

13364

|

15296

|

15835

|

16914

|

15669

|

16723

|

|

рожь

|

1757

|

1291

|

978

|

849

|

980

|

1033

|

892

|

|

ячмень

|

462

|

521

|

480

|

621

|

731

|

759

|

660

|

|

тритикале

|

163

|

235

|

138

|

121

|

98

|

109

|

96

|

|

яровые зерновые и зернобобовые культуры

|

28103

|

31197

|

29447

|

29234

|

29178

|

29437

|

29134

|

|

из них: пшеница

|

13905

|

13463

|

11968

|

12256

|

12530

|

13135

|

12790

|

|

кукуруза на зерно

|

1410

|

2762

|

2452

|

2593

|

2855

|

2954

|

2852

|

|

ячмень

|

6752

|

8344

|

7845

|

8172

|

7799

|

7417

|

7316

|

|

овес

|

2900

|

3047

|

2853

|

2545

|

2421

|

2291

|

2145

|

|

просо

|

521

|

595

|

260

|

393

|

446

|

295

|

237

|

|

гречиха

|

1080

|

957

|

1045

|

811

|

873

|

981

|

1139

|

|

рис

|

203

|

202

|

182

|

194

|

197

|

190

|

174

|

|

зернобобовые

|

1305

|

1587

|

2754

|

2164

|

1960

|

2065

|

2350

|

|

из них горох

|

988

|

941

|

1435

|

1252

|

1314

|

1433

|

1622

|

|

Технические культуры

|

10909

|

12722

|

15174

|

15896

|

15485

|

17811

|

19919

|

|

в т.ч.: лен-долгунец

|

51

|

53

|

45

|

50

|

53

|

40

|

35

|

|

конопля среднерусская

|

0,9

|

2

|

8

|

10

|

10

|

13

|

13

|

|

сахарная свекла

|

1159

|

1021

|

1127

|

1145

|

926

|

1004

|

1027

|

|

масличные культуры

|

9625

|

11517

|

13941

|

14615

|

14398

|

16623

|

18728

|

|

из них: подсолнечник

|

7159

|

7013

|

8160

|

8584

|

8545

|

9753

|

10121

|

|

лен-кудряш

|

267

|

642

|

746

|

816

|

1030

|

1564

|

2093

|

|

соя

|

1209

|

2131

|

2949

|

3079

|

2858

|

3068

|

3507

|

|

горчица

|

110

|

192

|

334

|

374

|

201

|

213

|

245

|

|

рапс

|

857

|

1022

|

1576

|

1547

|

1488

|

1685

|

2343

|

|

Картофель и овощебахчевые культуры

|

2704

|

2311

|

1996

|

1906

|

1812

|

1708

|

1690

|

|

из них: картофель

|

1948

|

1562

|

1325

|

1255

|

1188

|

1107

|

1102

|

|

овощи открытого грунта - всего (без высадков)

|

603

|

563

|

526

|

517

|

512

|

479

|

482

|

|

из них: капуста (всех видов)

|

104

|

84

|

76

|

76

|

77

|

67

|

68

|

|

огурцы

|

57

|

50

|

43

|

41

|

40

|

37

|

37

|

|

помидоры

|

103

|

89

|

83

|

82

|

82

|

78

|

79

|

|

свекла столовая

|

41

|

37

|

35

|

36

|

33

|

30

|

32

|

|

морковь столовая

|

62

|

53

|

49

|

50

|

46

|

43

|

46

|

|

лук репчатый

|

81

|

67

|

62

|

60

|

61

|

53

|

52

|

|

продовольственные бахчевые культуры

|

146

|

181

|

140

|

128

|

104

|

112

|

94

|

|

Кормовые культуры

|

18046

|

16993

|

16124

|

15425

|

14751

|

13857

|

13177

|

|

в т.ч.: корневые корнеплоды (включая сахарную свеклу на корм

скоту)

|

41

|

26

|

18

|

17

|

16

|

15

|

14

|

|

кукуруза на корм

|

1503

|

1382

|

1307

|

1267

|

1258

|

1289

|

1383

|

|

многолетние травы

|

11448

|

10760

|

10558

|

10196

|

9927

|

9346

|

8813

|

|

однолетние травы

|

4680

|

4536

|

3986

|

3706

|

3373

|

3055

|

2833

|

|

Площадь чистых паров

|

14660

|

11859

|

11987

|

11556

|

11699

|

11326

|

10384

|

Производство зерновых является своего рода «локомотивом» развития растениеводства в целом, что делает особо актуальным исследование посевных площадей под соответствующими культурами. Посевная площадь под зерновыми культурами, являющаяся максимальной по сравнению с другими культурами, увеличилась в анализируемом периоде с 43203 тыс. га до 47504 тыс. га, т.е. на 4301 тыс. га или 9,96%. Под озимыми зерновыми площадь выросла на 21,66% или 3270 тыс. га, в т.ч. под пшеницей – на 31,49% или 4005 тыс. га, под ячменём – на 42,86% или 198 тыс. га, но сократилась по ржи – на 49,23% или 865 тыс. га, тритикале – на 41,10% или 67 тыс. га. Площадь под яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами в целом выросла на 3,67%, что обусловлено увеличением посевной площади по кукурузе на зерно – в 2,02 раза или 1442 тыс. га, ячменю – на 8,35% или 564 тыс. га, гречихе – на 5,46% или 59 тыс. га, а также зернобобовым – на 80,08% или 1045 тыс. га, в т.ч. гороху – на 64,17% или 634 тыс. га. Однако, площадь под яровой пшеницей сократилась на 8,02% или 1115 тыс. га, овсом – на 26,03% или 755 тыс. га, просом – на 54,51% или 284 тыс. га и рисом – на 14,29% или 29 тыс. га.

Увеличение валового сбора масличных культур во многом, но, как будет показано ниже, не исключительно, обусловлено наращиванием посевных площадей под этими культурами.

Посевная площадь под техническими культурами в целом выросла на 9010 тыс. га или 82,59%. Некоторое отставание итогового значения по техническим культурам от значения по масличным культурам (182,59% против 194,58%) определяется сокращением посевных площадей под сахарной свеклой – на 132 тыс. га или 11,39%.

В целом можно сделать вывод, что фактор экстенсивного роста, расширения посевных площадей в преимущественно позитивной динамике развития отечественного растениеводства был неосновным и наиболее очевидное выражение имел только по масличным культурам, в меньшей степени – по зерновым и зернобобовым культурам.

Полученные результаты позволяют выдвинуть предположение, гипотезу, что основным драйвером роста валового сбора продукции растениеводства Российской Федерации было увеличение урожайности, т.е. качественный, интенсивный рост. Для её проверки рассмотрим данные таблицы 6, характеризующие урожайность основных сельскохозяйственных культур.

Таблица 6.

Урожайность сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий в Российской Федерации за 2010, 2015, 2018-2022 гг., ц/га убранной площади [5-10]

|

Наименование

|

2010 г.

|

2015 г.

|

2018 г.

|

2019 г.

|

2020 г.

|

2021 г.

|

2022 г.

|

|

Зерновые и зернобобовые культуры (в весе после доработки)

|

18,3

|

23,7

|

25,4

|

26,7

|

28,6

|

26,7

|

33,6

|

|

пшеница озимая

|

24,9

|

32

|

35,2

|

34,1

|

37,7

|

34,3

|

44,5

|

|

пшеница яровая

|

12,9

|

15,5

|

16,8

|

17,7

|

18,8

|

18,5

|

23,8

|

|

рожь озимая

|

11,9

|

16,7

|

20,1

|

17,3

|

24,4

|

17,2

|

24,7

|

|

тритикале

|

17,6

|

23,1

|

27

|

26,2

|

28,1

|

24,1

|

28,1

|

|

кукуруза на зерно

|

30

|

49,3

|

48,1

|

57

|

50,8

|

52,5

|

59,9

|

|

ячмень озимый

|

37,4

|

40

|

38,8

|

41,4

|

32,2

|

38,7

|

47,7

|

|

ячмень яровой

|

14,8

|

20

|

20,5

|

22,6

|

24,7

|

21,3

|

27,8

|

|

овес

|

14,4

|

16

|

17,3

|

18,2

|

17,7

|

17,2

|

21,2

|

|

просо

|

7,8

|

12,9

|

11,6

|

12,5

|

11

|

13,6

|

15,5

|

|

гречиха

|

5,9

|

9,5

|

9,5

|

10

|

10,9

|

10

|

11,1

|

|

рис

|

52,8

|

55,8

|

57,6

|

57,6

|

58,3

|

57,8

|

54,2

|

|

зернобобовые

|

13,9

|

15,9

|

13

|

16,1

|

18,1

|

19,1

|

19,9

|

|

Лен-долгунец (волокно)

|

8,2

|

9,1

|

8,7

|

8,7

|

8,6

|

7,1

|

7,4

|

|

Конопля среднерусская (волокно)

|

10,6

|

4,8

|

3

|

3,6

|

5,1

|

5,7

|

4,7

|

|

Сахарная свекла

|

241

|

388

|

381

|

480

|

370

|

415

|

487

|

|

Масличные культуры (в весе после доработки)

|

9,9

|

12,9

|

14,6

|

16,3

|

15,2

|

15,3

|

16,7

|

|

подсолнечник

|

9,6

|

14,2

|

16

|

18,3

|

15,9

|

16,2

|

17,8

|

|

соя

|

11,8

|

13

|

14,7

|

15,7

|

15,9

|

15,9

|

17,9

|

|

рапс озимый

|

19

|

19,3

|

19,8

|

22,6

|

23

|

26,9

|

27,7

|

|

рапс яровой

|

6,8

|

9,8

|

12,4

|

13,2

|

16,3

|

15,1

|

17,1

|

|

горчица

|

4,8

|

4,9

|

4,6

|

5,6

|

6,1

|

8

|

8,1

|

|

лен-кудряш

|

8,6

|

8,5

|

7,8

|

8,3

|

8,1

|

8,8

|

8,7

|

|

Картофель

|

100

|

164

|

170

|

178

|

166

|

163

|

174

|

|

в хозяйствах населения

|

96

|

148

|

151

|

153

|

142

|

137

|

145

|

|

Овощи

|

180

|

226

|

243

|

251

|

245

|

243

|

252

|

|

в хозяйствах населения

|

175

|

210

|

218

|

222

|

217

|

218

|

216

|

|

Продовольственные бахчевые культуры

|

97,8

|

109

|

147

|

147

|

158

|

177

|

180

|

|

Кормовые корнеплоды (включая сахарную свеклу на корм скоту)

|

189

|

267

|

262

|

278

|

277

|

279

|

272

|

|

Кукуруза на корм

|

101

|

208

|

194

|

217

|

200

|

185

|

198

|

|

Сено многолетних трав

|

13,9

|

16,7

|

17,5

|

17,2

|

18,3

|

16,6

|

19,2

|

|

Сено однолетних трав

|

13,6

|

16,8

|

18,1

|

20,5

|

19,4

|

20,5

|

21,9

|

|

Сено естественных сенокосов в сельскохозяйственных организациях

|

8,3

|

9,3

|

10,7

|

10,2

|

10,8

|

10,7

|

12,8

|

|

Сено культурных пастбищ и сенокосов

|

13,2

|

19,1

|

17,7

|

16,1

|

16,7

|

12,2

|

15,5

|

Урожайность озимой пшеницы традиционно выше урожайности пшеницы яровой – по итогам 2022 г. 44,5 ц/га против 23,8 ц/га соответственно. Вместе с тем, темпы роста последней несколько выше – 184,50% против 178,71%.

Темп роста урожайности озимой ржи максимален среди зерновых культур – 207,56% и является формальным подтверждением роста показателя с 11,9 ц/га в 2010 г. до 24,7 ц/га по итогам 2022 г.

Двукратный рост, 199,67%, обеспечен по урожайности кукурузы на зерно – с 30 до 59,9 ц/га, просу – с 7,8 до 15,5 ц/га (198,72%), гречихе – с 5,9 ц/га до 11,1 ц/га (188,14%), яровому ячменю – с 14,8 ц/га до 27,8 ц/га (187,84%).

Практически 1,5-кратный (147,22% и 143,17%) рост зафиксирован в урожайности овса – с 14,4 до 21,2 ц/га и зернобобовых – с 13,9 до 19,9 ц/га.

Урожайность ячменя озимого нестабильна и колебалась в анализируемом периоде от минимальных 37,4 ц/га в 2010 г. до максимальных 47,7 ц/га в 2022 г., обеспечив, при сравнении крайних значений, рост в размере 127,54%. Однако, следует отметить, что из совокупного прироста урожайности в 10,3 ц/га 9 единиц, ц/га, получено за крайний временной интервал, 2022 г.

Урожайность риса формально приросла на 1,4 ц/га или 2,65% до 54,2 ц/га против исходных 52,8 ц/га, однако в течение анализируемого временного диапазона были получены и более высокие значения урожайности, в частности, 58,3 ц/га по итогам 2020 г.

Лен-долгунец и конопля среднерусская – единственные культуры, по которым было допущено снижение урожайности при сравнении крайних значений.

Достигнуто более чем двукратное увеличение урожайности сахарной свеклы – с 241 в 2010 г. до 487 ц/га по итогам 2022 г. Полученные значения, однако, отличаются в динамике неустойчивостью.

Сопоставление темпов роста посевных площадей и темпов роста урожайности по масличным культурам в целом, вынуждает сделать вывод о приоритете, более выраженном влиянии всё-таки количественного фактора – 194,58% против 168,69%. Исключение, однако, составляет подсолнечник – основная масличная культура, по которому темп роста посевных площадей составил 141,37%, в то время как темп роста урожайности – 185,42%.

Отмечавшееся выше сокращение посевных площадей под продовольственными бахчевыми культурами, соответствовавшее темпу роста 64,38%, было компенсировано ростом урожайности последних – с 97,8 ц/га в 2010 г. до 180 ц/га по итогам 2022 г.

Урожайность кормовых культур выросла, но интенсивность этого роста была различной: по кормовым корнеплодам – 143,92%, кукурузе на корм – 196,04%, сену многолетних трав – 138,13, сену однолетних трав – 161,03%, сену естественных сенокосов в сельскохозяйственных организациях – 154,22%, сену культурных пастбищ – 117,42%.

В целом можно сделать вывод, что, по большинству культур рост растениеводства в России был обеспечен за счёт качественного фактора роста урожайности. В росте валового сбора масличных культур преобладающее влияние, за исключением подсолнечника, имел, напротив, количественный фактор наращивания посевных площадей.

Рассмотрим также в связке «результирующий показатель – количественный фактор – качественный фактор» развитие животноводства России. Под количественным фактором примем поголовье, качественным – его продуктивность. Основные результирующие показатели развития животноводства России с разбивкой по категориям хозяйств представлены в таблице 7.

Таблица 7.

Производство основных продуктов животноводства по категориям хозяйств в Российской Федерации за 2010, 2015, 2018-2022 гг. [5-10]

|

Наименование

|

2010 г.

|

2015 г.

|

2018 г.

|

2019 г.

|

2020 г.

|

2021 г.

|

2022 г.

|

|

Хозяйства всех категорий

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Скот и птица на убой

|

|

|

|

|

|

|

|

|

в живом весе, тыс. т

|

10553

|

13397

|

14880

|

15164

|

15624

|

15721

|

16190

|

|

в убойном весе, тыс. т

|

7167

|

9519

|

10629

|

10866

|

11222

|

11346

|

11744

|

|

в т.ч.: крупный рогатый скот

|

1727

|

1617

|

1608

|

1625

|

1634

|

1674

|

1621

|

|

свиньи

|

2331

|

3083

|

3744

|

3937

|

4282

|

4304

|

4532

|

|

овцы и козы

|

185

|

204

|

224

|

217

|

215

|

215

|

210

|

|

птица

|

2847

|

4541

|

4980

|

5014

|

5016

|

5077

|

5308

|

|

Молоко, млн т

|

31,8

|

29,9

|

30,6

|

31,4

|

32,2

|

32,3

|

33

|

|

Яйца, млрд шт.

|

40,6

|

42,5

|

44,9

|

44,9

|

44,9

|

44,9

|

46,1

|

|

Мёд, тыс. т

|

52

|

67

|

65

|

64

|

66

|

65

|

67

|

|

Сельскохозяйственные организации

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Скот и птица на убой

|

|

|

|

|

|

|

|

|

в живом весе, тыс. т

|

6101

|

9588

|

11288

|

11627

|

12126

|

12275

|

12891

|

|

в убойном весе, тыс. т

|

4342

|

7130

|

8396

|

8669

|

9054

|

9210

|

9704

|

|

Молоко, млн т

|

14,3

|

14,7

|

16,2

|

17

|

17,9

|

18,2

|

19

|

|

Яйца, млрд шт.

|

31,3

|

33,4

|

36,2

|

36,2

|

36,3

|

36,5

|

37,7

|

|

Хозяйства населения

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Скот и птица на убой

|

|

|

|

|

|

|

|

|

в живом весе, тыс. т

|

4104

|

3336

|

3050

|

2972

|

2907

|

2825

|

2686

|

|

в убойном весе, тыс. т

|

2615

|

2106

|

1912

|

1861

|

1817

|

1769

|

1678

|

|

Молоко, млн т

|

16

|

13,2

|

11,9

|

11,7

|

11,5

|

11,2

|

11

|

|

Яйца, млрд шт.

|

9

|

8,7

|

8,3

|

8,2

|

8,1

|

7,9

|

7,8

|

|

Мёд, тыс. т

|

48

|

63

|

61

|

60

|

62

|

61

|

63

|

|

К(Ф)Х (вкл. ИП)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Скот и птица на убой

|

|

|

|

|

|

|

|

|

в живом весе, тыс. т

|

348

|

473

|

542

|

565

|

591

|

620

|

613

|

|

в убойном весе, тыс. т

|

210

|

283

|

322

|

336

|

351

|

368

|

361

|

|

Молоко, тыс. т

|

1484

|

2011

|

2511

|

2675

|

2846

|

2943

|

2981

|

|

Яйца, млн шт.

|

303

|

374

|

466

|

501

|

556

|

517

|

596

|

Совокупный рост производства скота и птицы достигался преимущественно за счёт свино- и птицеводства. В первом случае производство свиней в убойном весе выросло на 94,42% - с 2331 тыс. т, имевших место в 2010 г., до 4532 тыс. т, зафиксированных по итогам 2022 г., т.е. прирост составил 2201 тыс. т. В птицеводстве основная часть темпа роста в 186,44% была заложена в период с 2010 по 2015 гг., когда производство выросло с 2847 до 4541 тыс. т, но в силу ежегодного, но не всегда равномерного, роста, величина птицеводческой продукции достигла 5308 тыс. т.

Провал в производстве молока, наблюдавшийся в период до 2015 г., позднее был преодолён. Совокупное производство молока в Российской Федерации составило в 2022 г. максимальные в анализируемом периоде 33 млн т.

Хозяйства всех категорий в 2022 г. обеспечили производство 46,1 млрд шт. яиц, что составляет рекорд в современной истории отечественного птицеводства и больше исходного значения 2010 г. на 5,5 млрд шт. или 13,55%.

Производство меда – «прерогатива» домашних хозяйств Российской Федерации, на их долю в 2010 г. приходилось 92,31%, в 2022 г. – 94,03%.

Таким образом, развитие животноводства в Российской Федерации характеризуется уже существенно меньшими положительными результатами и тенденциями. О достаточно выраженном росте можно говорить только применительно к свиноводству и птицеводству, всё более обретающему промышленный характер. Значимость сельскохозяйственных организаций является всё более определяющей также и в производстве молока и яиц; домашние хозяйства производят всё меньше соответствующей продукции, но фиксируется расширение производства в К(Ф)Х. Тем не менее, в производстве молока доля домашних хозяйств составляет около трети, в производстве яиц – порядка 17%, а в производстве меда и вовсе стабильно превышает 90%.

Проведём анализ экстенсивного, количественного фактора обеспечения расширения животноводства в России – поголовья скота, птицы, кроликов, числа пчелосемей (таблица 8).

Таблица 8.

Поголовье скота, птицы, кроликов, число пчелосемей в хозяйствах всех категорий в Российской Федерации за 2010, 2015, 2018-2022 гг. [5-10]

|

Наименование

|

2010 г.

|

2015 г.

|

2018 г.

|

2019 г.

|

2020 г.

|

2021 г.

|

2022 г.

|

|

Крупный рогатый скот, тыс. голов

|

19794

|

18621

|

18151

|

18126

|

18027

|

17650

|

17489

|

|

в т.ч. коровы, тыс. голов

|

8713

|

8115

|

7942

|

7964

|

7898

|

7784

|

7735

|

|

Свиньи, тыс. голов

|

17251

|

21406

|

23727

|

25163

|

25850

|

26193

|

27606

|

|

Овцы и козы, тыс. голов

|

21734

|

24606

|

23129

|

22618

|

21660

|

20959

|

20831

|

|

в т.ч. овцы, тыс. голов

|

19676

|

22443

|

21136

|

20655

|

19785

|

19148

|

19083

|

|

Лошади, тыс. голов

|

1284

|

1241

|

1283

|

1311

|

1303

|

1299

|

1310

|

|

Северные олени, тыс. голов

|

1626

|

1764

|

1780

|

1734

|

1650

|

1570

|

1632

|

|

Птица, млн голов

|

450

|

544

|

541

|

545

|

520

|

539

|

551

|

|

Кролики, тыс. голов

|

2773

|

3750

|

3562

|

3588

|

3445

|

3430

|

3328

|

|

Пчелосемьи, тыс. шт

|

3019

|

3425

|

3094

|

2983

|

2890

|

2790

|

2743

|

В Российской Федерации поголовье свиней в хозяйствах всех категорий за период с 2010 по 2022 гг. увеличилось с 17251 до 27606 тыс. голов, обеспечив прирост 10355 тыс. голов, темп роста 160,03%. Сопоставление данной величины с темпом роста продукции свиноводства в Российской Федерации за тот же период в размере 194,42% позволяет сделать вывод, что в основе развития свиноводства в Российской Федерации во многом лежал количественный фактор, экстенсивный рост.

Развитие птицеводства в Российской Федерации также имело в своей основе количественный фактор, рост поголовья птицы, но его значимость существенно ниже – 122,44%. Сопоставление с темпом роста производства продукции птицеводства, равного уже отмечавшимся 186,44%, означает, что экстенсивная основа роста имела место, но, тем не менее, не была преобладающей.

Поголовье кроликов в Российской Федерации снижается последние три года, с 2020 г., и достигло 3328 тыс. голов, что на 260 тыс. голов меньше значения 2019 г. и 422 тыс. голов меньше максимального значения, наблюдавшегося в 2015 г.

Можно сделать вывод, что количественный фактор расширения животноводческого производства был полноценно использован только в свиноводстве, также задействован, но не был определяющим в птицеводстве. Несоответствие темпов роста, а точнее падения валового производства и поголовья КРС, в т.ч. коров, свидетельствует о том, что на результирующий показатель производства оказывал влияние не только фактор поголовья, но и продуктивности, что делает необходимым анализ этого качественного фактора (таблица 9).

Таблица 9.

Продуктивность скота и птицы в Российской Федерации за 2010, 2015, 2018-2022 гг., кг [5-10]

|

Наименование

|

2010 г.

|

2015 г.

|

2018 г.

|

2019 г.

|

2020 г.

|

2021 г.

|

2022 г.

|

|

Хозяйства всех категорий

| |||||||

|

Надой молока на одну корову

|

3776

|

4134

|

4492

|

4642

|

4839

|

4988

|

5194

|

|

Продукция выращивания (приплод, прирост, привес) скота в расчете

на одну голову:

| |||||||

|

крупного рогатого скота

|

144

|

152

|

155

|

158

|

159

|

157

|

158

|

|

свиней

|

179

|

209

|

208

|

216

|

218

|

215

|

223

|

|

Сельскохозяйственные организации

| |||||||

|

Надой молока на одну корову

|

4189

|

5140

|

5945

|

6290

|

6728

|

7007

|

7440

|

|

Средняя годовая яйценоскость кур-несушек, шт.

|

307

|

310

|

305

|

311

|

312

|

308

|

314

|

|

Продукция выращивания (приплод, прирост, привес) скота в расчете

на одну голову:

| |||||||

|

крупного рогатого скота

|

105

|

121

|

132

|

135

|

139

|

137

|

138

|

|

свиней

|

155

|

205

|

207

|

215

|

217

|

213

|

221

|

|

К(Ф)Х (вкл. ИП)

| |||||||

|

Надой молока на одну корову

|

н/д

|

3465

|

3689

|

3791

|

3979

|

3963

|

3989

|

|

Продукция выращивания (приплод, прирост, привес) скота в расчете

на одну голову:

| |||||||

|

крупного рогатого скота

|

н/д

|

128

|

123

|

128

|

130

|

131

|

131

|

|

свиней

|

н/д

|

145

|

137

|

137

|

150

|

143

|

149

|

Средняя годовая яйценоскость кур-несушек в сельскохозяйственных организациях выросла по итогам 2022 г. до 314 шт., что является максимальным значением в анализируемом временном диапазоне и больше исходного значения на 2,28%.

Одна голова КРС в анализируемом временном интервале в хозяйствах всех категорий стала приносить в 2022 г. 158 кг продукции, что на 14 кг или 9,72% больше исходного значения, но не является максимальным – в 2020 г. продуктивность КРС достигала 159 кг. Продуктивность свиней в хозяйствах всех категорий, напротив, максимальна именно в 2022 г. – одна голова стала приносить 223 кг продукции, что на 24,58% больше исходного значения.

В корпоративном сегменте сельскохозяйственного производства продуктивность свиней выросла на 42,58% – с 155 кг в 2010 г. до 221 кг по итогам 2022 г. Основной прирост продуктивности был обеспечен в период с 2010 по 2015 гг. (с 155 до 205 кг). Сельскохозяйственные организации обеспечили и более интенсивный рост продуктивности КРС – на 31,43% или 33 кг, с 105 до 138 кг.

Выводы

В целом можно сделать вывод, что сельскохозяйственное производство в Российской Федерации в анализируемом временном диапазоне выросло в фактически действовавших ценах в 3,48 раза, рост создавался преимущественно корпоративным сектором, а также К(Ф)Х. За исключением домашних хозяйств, где преобладающий удельный вес имеет продукция животноводства, сельскохозяйственное производство во всё большей степени ориентировано на растениеводческую продукцию. Валовой сбор продукции растениеводства характеризуется тенденциями улучшения по большому числу продовольственных позиций. Данный результат достигнут преимущественно за счёт улучшения показателей урожайности. Развитие животноводства в Российской Федерации было наиболее успешным в свиноводстве, за счёт преимущественно экстенсивного роста поголовья, и птицеводстве, где рост был как количественный, так и, в большей степени, – качественный, непосредственным выражением которого стало увеличение продуктивности. Авторская гипотеза подтверждается.

Источники:

2. Скворцов Е.А., Ялунина Е.Н., Гусев А.С. Анализ финансово-экономических показателей развития сельского хозяйства с применением систем искусственного интеллекта // Экономика сельского хозяйства России. – 2023. – № 11. – c. 80-86. – doi: 10.32651/2311-80.

3. Шамин А.Е., Фролова О.А., Вертакова Ю.В., Каспаров И.В., Яшкова Н.В. Проблемы развития сельского хозяйства и пути их решения // Вестник НГИЭИ. – 2023. – № 10. – c. 109-125. – doi: 10.24412/2227-9407-2023-10-109-125.

4. Фролова О.А., Яшкова Н.В., Маланичева Н.Н. Теоретико-методологические основы анализа развития АПК с позиции формирования продовольственного обеспечения региона // Вестник НГИЭИ. – 2024. – № 1. – c. 124-136. – doi: 10.24412/2227-9407-2024-1-124-136.

5. Сельское хозяйство в России. 2023. / Стат. сб. - M.: Росстат, 2023. – 103 c.

6. Сельское хозяйство в России. 2021. / Стат. сб. - M.: Росстат, 2021. – 100 c.

7. Сельское хозяйство в России. 2019. / Стат. сб. - M.: Росстат, 2019. – 91 c.

8. Сельское хозяйство, охота и охотничье хозяйство, лесоводство в России. 2015. / Стат. сб. - M.: Росстат, 2015. – 201 c.

9. Сельское хозяйство, охота и охотничье хозяйство, лесоводство в России. 2013. / Стат. сб. - M.: Росстат, 2013. – 462 c.

10. Сельское хозяйство, охота и охотничье хозяйство, лесоводство в России. 2011. / Стат. сб. - M.: Росстат, 2011. – 446 c.

Страница обновлена: 15.01.2026 в 15:43:01

Download PDF | Downloads: 49

Analyzing the development of agriculture in Russia as a basis for ensuring food security for the country's population

Melnikov B.A.Journal paper

Journal of Economics, Entrepreneurship and Law

Volume 14, Number 8 (August 2024)

Abstract:

The article assesses the dynamics of agricultural production in the Russian Federation, evaluates the structure of agricultural production, and studies the share of crop and livestock production in total agriculture, as well as in certain categories of farms. The conducted analytical procedures are aimed at solving the scientifically significant task of updating data on the development of agriculture in the country. One of the peculiarities of the conducted analysis is the decomposition of the resulting indicators into quantitative and qualitative, extensive and intensive factors. The analysis of the dynamics of the gross harvest of crop products in farms of all categories is detailed by studying the influence of factors on the area of crops in farms of all categories and the yield of individual crops. The analysis of the dynamics of the production of basic animal products is supplemented by the study of the factors of livestock, poultry and their productivity. The article is of interest to students and academic staff of agricultural universities, researchers, government officials, as well as other persons interested in receiving up-to-date information on the development of agriculture in the country at the present stage.

Keywords: agricultural development, agricultural products, farm category, crop production, animal husbandry

JEL-classification: Q13, Q17, Q18

References:

Selskoe khozyaystvo v Rossii. 2019 [Agriculture in Russia. 2019] (2019). M. : Rosstat. (in Russian).

Selskoe khozyaystvo v Rossii. 2021 [Agriculture in Russia. 2021] (2021). M. : Rosstat. (in Russian).

Selskoe khozyaystvo v Rossii. 2023 [Agriculture in Russia. 2023] (2023). M.: Rosstat. (in Russian).

Selskoe khozyaystvo, okhota i okhotniche khozyaystvo, lesovodstvo v Rossii. 2011 [Agriculture, hunting and game husbandry, forestry in Russia. 2011] (2011). M. : Rosstat. (in Russian).

Selskoe khozyaystvo, okhota i okhotniche khozyaystvo, lesovodstvo v Rossii. 2013 [Agriculture, hunting and game husbandry, forestry in Russia. 2013] (2013). M.: Rosstat. (in Russian).

Selskoe khozyaystvo, okhota i okhotniche khozyaystvo, lesovodstvo v Rossii. 2015 [Agriculture, hunting and game husbandry, forestry in Russia. 2015] (2015). M. : Rosstat. (in Russian).

Anokhina M.E. (2023). Agrarnyy rost: parametry i ogranicheniya [Agricultural growth: parameters and limits]. Rural economy in Russia (Ekonomika sel\'skogo khozyaystva Rossii). (6). 80-89. (in Russian). doi: 10.32651/236-80.

Frolova O.A., Yashkova N.V., Malanicheva N.N. (2024). Teoretiko-metodologicheskie osnovy analiza razvitiya APK s pozitsii formirovaniya prodovolstvennogo obespecheniya regiona [Theoretical and methodological foundations of the analysis of the development of agriculture from the position of formation food supply of the region]. Bulletin NGII. (1). 124-136. (in Russian). doi: 10.24412/2227-9407-2024-1-124-136.

Shamin A.E., Frolova O.A., Vertakova Yu.V., Kasparov I.V., Yashkova N.V. (2023). Problemy razvitiya selskogo khozyaystva i puti ikh resheniya [Problems of agricultural development in the region and ways to solve them]. Bulletin NGII. (10). 109-125. (in Russian). doi: 10.24412/2227-9407-2023-10-109-125.

Skvortsov E.A., Yalunina E.N., Gusev A.S. (2023). Analiz finansovo-ekonomicheskikh pokazateley razvitiya selskogo khozyaystva s primeneniem sistem iskusstvennogo intellekta [Analysis of financial and economic indicators of agricultural development using artificial intelligence systems]. Rural economy in Russia (Ekonomika sel\'skogo khozyaystva Rossii). (11). 80-86. (in Russian). doi: 10.32651/2311-80.