The impact of international technological sanctions on the innovative development of the Russian national economy

Gudkova O.E.1

1 Московский университет им. С.Ю. Витте

Download PDF | Downloads: 42

Journal paper

Journal of Economics, Entrepreneurship and Law (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 14, Number 5 (May 2024)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=67918242

Abstract:

The article is devoted to the analysis of the impact of international technological sanctions on the innovative development of the Russian national economy. As part of the scientific research, the points of application of the impact of anti-Russian sectoral sanctions are identified.

The analysis of the dynamics of technological sanctions and their structural composition is carried out. A quantitative assessment of the impact of technological sanctions on the innovative development of the national economy is given. An assessment of the effectiveness of Russia's modern anti-sanctions policy has been carried out; and proposals to improve its effectiveness have been formulated.

It has been established that international technological sanctions aim to restrict access to the latest technologies and staff training, reduce productivity in high-tech industries, increase the cyber vulnerability of critical infrastructure, and reduce investment attractiveness, together with the relocation of highly qualified personnel. The main strengths of the state's policy against technological sanctions are as follows: the active work of industry regulators and state development institutions on the intensification of inter-firm cooperation between large businesses and innovative small and medium-sized enterprises; centralization of financing of innovative development programs and projects in accredited government agencies, which made it possible to strengthen control over the targeted use of funds and harmonize the goals and objectives of scientific and technical policy and requests from beneficiaries; active use of the potential of previously created state platforms for integrated industry management; adoption by the Ministry of Industry and the Government of a decision to allow "parallel imports" for certain groups of goods that are necessary to ensure the sustainability of the national economy, primarily in high-tech industries; and deepening scientific and technical cooperation with China and the initiation of joint innovation programs.

Keywords: technological sanctions, innovative development, sovereignty, inter-firm cooperation, parallel imports, cyber vulnerability

JEL-classification: O31 O32 O 33

1. Введение. Современный этап развития России сопряжен с преодолением колоссальных барьеров, порожденных международными санкциями стран Запада, цель которых критическое ослабление технологического потенциала страны и остановка инновационного развития, что в современных реалиях перехода к парадигме Индустрии 4.0 означает «смерть» страны как активного актора процессов глобального мироустройства. Важно понимать, что целевые объекты санкций – стратегически важны отрасли национальной экономики: нефтегазовая, АПК, военно-промышленный комплекс, сектор информационно-компьютерных технологий, – от которых напрямую зависит национальная безопасность в целом и инновационное развитие в частности.

Актуальность и практическая значимость научного исследования связана с малочисленностью публикаций, посвященных систематизации и анализу влияния санкций на инновационное развитие страны и растущим спросом на выработку конкретных рекомендаций по интенсификации процессов импортозамещения и повышению защищенности объектов критической инфраструктуры.

Обзор проблематики научного исследования показал, что основной акцент в научных исследованиях делается на определение инструментов и способов противодействия антироссийским санкциям, при этом систематизированный количественный анализ санкций и основные эффекты, проявляющиеся от их влияния, относятся больше к аналитическим публикациям в СМИ и интернет-ресурсах. Такое положение дел подчеркивает необходимость глубокой теоретико-методической проработки вопроса и формирования верифицированного аналитического блока, описывающего конкретные (измеримые) индикаторы влияния антироссйиских секторальных санкций на национальную экономику (в контексте статьи – инновационное развитие).

Целью научной публикации является формирование целостного (систематизированного) представления о влиянии международных санкций на инновационное развитие национальной экономики России. Исходя из поставленной цели автором были определены следующие задачи: 1) определение точек приложения влияния антироссийских секторальных санкций; 2) анализ динамики технологических санкций и их структурного состава; 3) количественная оценка влияния технологических санкций на инновационное развитие национальной экономики; 4) определение сильных и слабых сторон современной антисанкционной политики России и формирование предложений по повышению ее эффективности.

2. Материалы и методы (Materials and Methods). Теоретической основой научного исследования выступили публикации отечественных ученых: Афанасьев, А.А. [1], Багратуни, К.Ю. [2], Городецкий, А.Е. [3], Дудин М.Н., Шкодинский С.В., Продченко И.А. [4], – специализирующихся на анализе санкционной политики, вопросах определения точек приложения силы секторальных санкций, создаваемых ими эффектов, возможных путей нивелирования их влияния.

Информационной базой научного исследования выступили: ежегодные статистические сборники НИУ ВШЭ «Индикаторы инновационной деятельности», «Индикаторы цифровой экономики», для количественной оценки санкций автором использовались экспертные материалы интернет-ресурсов Российского бизнес-канала (далее – РБК), Российского Совета по международным делам (далее – РСМД). ИАС «Гарант».

При подготовке научного исследования автором применялись общенаучные (наблюдение, сравнение, измерение, анализ и синтез, логического рассуждения) и конкретно-научные (статический анализ, историко-хронологический, экспертные оценки) методы.

3. Результаты и обсуждение (Results and Discussion).

3.1 Идентификация точек (зон) деструктивного влияния технологических санкций и описание возможных эффектов их влияния

Для объективной и беспристрастной оценки влияния санкций на важнейшие отрасли российской экономики автором была проведена идентификация точек приложения их деструктивного влияния и описаны возможные эффекты:

1. Доступность новейших технологий и кадровая мобильность. Описание влияния: Международные санкции имеют выраженный акцент на запрет (блокирование) операций трансферта (импорта) групп высокотехнологичного оборудования (оснастки), а также программного обеспечения, продукции военного и двойного назначения, машинокомплектов для сельского хозяйства, а также существенное ограничение российских компаний в доступе к новейшим образовательным практикам и обмену компетенциями [2, c. 310]. Это вызывает снижение продуктивности интеллектуального капитала персонала, рост издержек на импортозамещение критически важных позиций, отлаживание коммерческого эффекта инноваций, снижение конкурентоспособности в отраслях, рост уязвимости информационной инфраструктуры [3, c. 75].

2. Повышение рисков техногенных аварий, снижение продуктивности работы в отраслях – происходящее быстрое устаревание технологий приводит к росту рисков нарушения технологических процессов и безопасности производства, особенно это актуально для нефтегазовой сферы и энергетики, что может привести к масштабным авариям (катастрофам) с трудно прогнозируемыми экологическими последствиями [4, c. 71].

3. Рост рынка «пиратской» высокотехнологичной продукции, прежде всего, программных продуктов в секторе ИКТ – опасность данного аспекта проявления санкций выражается в отсутствии каких-либо гарантий правильности функционирования программ и (или) иных высокотехнологичных технических средств, а также несвоевременности обновления их характеристик, что может привести к росту брака продукции, непредвиденным сбоям и ошибкам [5].

4. Повышение киберуязвимости критической инфраструктуры – отсутствие возможности своевременного обновления программных компонентов резко снижает их устойчивость перед внешними вызовами и угрозами информационного пространства, а учитывая популяризацию идеологию хактивизма, отечественные отрасли могут стать целями массовых кибератак [6; 7].

5. Снижение инвестиционной привлекательности и массовая релокация высококвалифицированных кадров – дискредитация отдельных видов деятельности и (или) создание угнетающих условий для бизнеса вызовет волны релокации персонала и отток капитала из страны, что в свою очередь скажется на интеллектуальном потенциале страны и ее способности противостоять санкциям [8; 9].

3.2 Количественный анализ технологических санкций и их влияния на инновационное развитие национальной экономики

Используя данные открытой статистики интернет-ресурсов (РБК; аналитические ежегодники РСМД), автором был проведен статистический анализ технологических санкций и определен их структурный состав с позиции объектов воздействия на горизонте 2017 – 2023 гг.

Такой временной интервал выбран неслучайно: с принятием Правительством национальной программы «Цифровая экономика» (распоряжение от 28 июля 2017 г. № 1632-р) [10] начался форсированный переход национальной экономики к инновационной фазе развития и параллельно начали возникать новые «претензии Запада» в форме санкций, а с 2022 г. на Россию обрушился санкционный шторм, продолжающийся и в настоящее время (таблица 1).

Таблица 1 – Динамика технологических антироссийских санкций и их структурный состав

|

Показатели

|

2017 г.

|

2018 г.

|

2019 г.

|

2020 г.

|

2021 г.

|

2022 г.

|

2023 г. (оценка)

| ||

|

Количество технологических санкций, всего

В том числе по объектам воздействия: |

112

|

113

|

124

|

117

|

128

|

1914

|

2032

| ||

|

- запрет на поставки продукции и технологий военного и двойного

назначения

|

48

|

16

|

11

|

14

|

9

|

782

|

805

| ||

|

- запрет на торговые операции с российскими предприятиями

военно-промышленного комплекса

|

25

|

19

|

11

|

16

|

25

|

489

|

516

| ||

|

- запрет экспорта нефтесервисного оборудования и сопутствующих

программных продуктов и оснастки

|

9

|

18

|

24

|

39

|

27

|

216

|

226

| ||

|

- ограничение (запрет) на финансовую и инвестиционную

деятельность с предприятиями ВПК, ТЭК, государственными корпорациями в сфере

атомной энергии и военно-космической сферы

|

23

|

48

|

62

|

25

|

39

|

318

|

331

| ||

|

- ограничение (запрет) на торгово-инвестиционное сотрудничество

с IT-компаниями

|

7

|

12

|

16

|

23

|

28

|

109

|

154

|

Как следует из данных таблицы, политическое руководство стран коллективного Запада достаточно явно выстраивает санкции, направленные на торможение инновационного развития в важнейших для стабильного и безопасного функционирования России отраслей, причем если до 2021 г. ограничения в сфере военной промышленности были вполне логично объяснимы, то начиная с 2022 г. мы видим целенаправленное давление на гражданские отрасли, призванное вызвать разбалансировку в развитии национальной экономики и породить массовые беспорядки, панику и хаос в обществе. Во вторую очередь целью таких технологических санкций является стремительное снижение продуктивности в фундаментальных отраслях, обеспечивающих безопасность жизнедеятельности граждан и последующую дискредитацию политического руководства страны ввиду неспособности обеспечить приемлемый уровень технологического суверенитета без участия Запада.

Количественная оценка влияния технологических санкций на инновационное развитие национальной экономики России через индикаторы инновационного развития приведена в таблице 2.

Таблица 2 – Индикаторы влияния технологических санкций на инновационное развитие национальной экономики России в 2017 – 2023 гг.

|

Показатели

|

2017 г.

|

2018 г.

|

2019 г.

|

2020 г.

|

2021 г.

|

2022 г.

|

2023 г. [1]

| |

|

1.

Совокупные затраты формирование цифровой экономики, в % к ВВП

|

3,6

|

3,6

|

3,7

|

3,8

|

3,6

|

3,4

|

2,9

| |

|

2.

Индекс цифровизации отраслей экономики и социальной сферы (применяется с 2020

г.)

|

…

|

…

|

…

|

15,3

|

15,7

|

14,7

|

15,2

| |

|

3.

Уровень инновационной активности бизнеса (среднее значение), %

|

14,6

|

12,8

|

9,1

|

10,8

|

11,9

|

11,5

|

11,7

| |

|

4.

Вклад IT-сферы в развитие национальной

экономики, в % к ВВП

|

2,8

|

2,8

|

2,9

|

3,1

|

3,2

|

3,0

|

2,8

| |

|

5. Удельный вес инновационных продуктов (услуг) на внутреннем

рынке в общем объеме продаж, %

|

7,1

|

6,3

|

5,3

|

5,6

|

5,1

|

5,3

|

5,1

| |

|

6. Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем

объеме экспорта, %

|

7,5

|

7,2

|

5,0

|

6,0

|

4,5

|

4,2

|

3,7

| |

|

7. Удельный вес организаций:

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

7.1 Передавших новые технологии

|

5,9

|

4,7

|

3,9

|

3,5

|

3,3

|

3,1

|

…

| |

|

Справочно: высокотехнологичные отрасли

|

8,5

|

9,6

|

10,1

|

8,7

|

7,2

|

2,8

|

…

| |

|

7.2 Приобретавшие новые технологии

|

22,7

|

23,5

|

20,6

|

16,4

|

13,5

|

12,9

|

…

| |

|

Справочно: высокотехнологичные отрасли

|

17,9

|

15,7

|

13,1

|

8,9

|

4,8

|

2,1

|

…

| |

|

8.

Удельный вес высокотехнологичных организаций, чья инновационная деятельность:

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

-серьезно

задержана

|

9,2

|

14,2

|

14,7

|

18,6

|

20,5

|

37,9

|

45,6

| |

|

-остановлена

|

5,8

|

12,0

|

11,1

|

15,2

|

18,7

|

25,9

|

24,7

| |

|

-не

начата

|

6,9

|

11,4

|

8,7

|

12,5

|

15,1

|

16,3

|

18,4

| |

|

9.

Уровень технологической зависимости национальной экономики (среднее

значение), %

|

0,6

|

0,52

|

0,52

|

0,47

|

0,45

|

…

|

…

|

Как следует из приведенных в таблице данных в анализируемом периоде произошло сокращение совокупных расходов на развитие цифровой экономики как новой национальной парадигмы инновационного развития: в 2020 г. этот показатель составлял 3,8% (рекордное значение), то в 2023 г. – только 2,9%, что обусловлено, во-первых, существенным возрастанием внешних вызовов и угроз на международной арене, что вызвало необходимость увеличивать расходы на оборону; во-вторых, резкая эскалация секторальных санкций, начиная с 2022 г., оказала мощный тормозящий эффект для высокотехнологичных отраслей.

С этим показателем коррелирует и значение уровня инновационной активности бизнеса, которое снизилось с 14,6% в 2017 г. до 11,7% в 2023 г.: субъекты хозяйствования оказались в новых для них условиях, которые резко ограничили их возможности трансферта новых технологий, со стороны государства в 2022 – нач. 2023 г. произошло сокращение финансирования инновационных программ и проектов, а на фоне санкций стали происходить глубокие процессы перекройки рынка венчурного финансирования (многие фонды и компании-хедлайнеры ушли из России).

Конкретное проявление санкций на продуктивности инновационной деятельности можно видеть на примере индикаторов удельного веса инновационных продуктов (услуг) на внутреннем рынке в общем объеме продаж: 5,1% против 7,1% соответственно в 2023 г. и 2017 г. и удельном весе инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме экспорта: 3,7% против 7,5%. Второй точкой приложения силы санкций стало резкое сокращение взаимных потоков трансферта технологий: удельный вес организаций, передавших новые технологии сократилось с 5,9% до 3,1% (последние данные за 2022 г.), в т.ч. в высокотехнологичных отраслях – 8,5% и 2,8% соответственно; удельный вес организаций, приобретавшие новые технологии, сократился с 22,7% до 12,9%, в т.ч. в высокотехнологичных отраслях – 17,9% и 2,1% соответственно.

Вместе с тем, уровень технологической зависимости национальной экономики (среднее значение), постепенно сокращается: так, в 2021 г. он составил уже 45,0% против 60% в 2017 г., таким образом, здесь важно отметить тот факт, что государственные регуляторы планомерно вели работу по нивелированию потенциального деструктивного влияния санкций, начиная с 2014 г., когда был принят первый пакет «крымских» санкций, затронувших преимущественно банковскую сферу, но ставший сигналом к системной работе по укреплению технологического суверенитета страны.

3.3 Оценка эффективности антисанкционной политики России и рекомендации по ее совершенствованию

Для более полного и эффективного обеспечения защиты технологического суверенитета государственными регуляторами принимались на протяжении всего периода развертывания спирали антироссийских санкций:

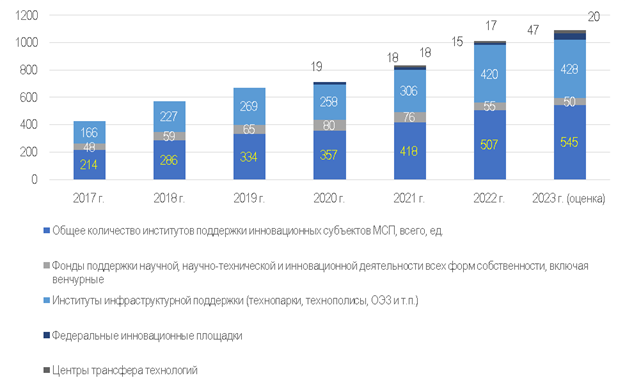

1. Активная работа отраслевых регуляторов (Минпромторг) и государственных институтов развития (ГК «Ростех», ГК «ВЭБ.РФ», АО «Корпорация МСП», АО «РВК) над интенсификацией межфирменной кооперации крупного бизнеса и инновационных субъектов малого и среднего предпринимательства, которые несут в себе значительный инновационный потенциал. Начиная с 2021 г. после вступления в силу новой редакции Федерального закона «О науке и государственной научно-технической политике" от 23.08.1996 № 127-ФЗ (в ред. от 24.07.2023 N 385-ФЗ) [23], были сформированы 29 национальных институтов инновационного развития (рисунок 1).

Рисунок 1 – Состав, структура и динамика изменения количества институтов поддержки инновационных субъектов МСП в Российской Федерации, ед.

Источник: составлено автором по данным [24].

Как следует из графика, отмечается устойчивый рост числа институтов поддержки инновационных субъектов МСП, при этом в части структуры институтов отмечается преобладание имущественной формы поддержки: технопарки, инновационные площадки.

2. Централизация финансирования программ и проектов инновационного развития в аккредитованных государственных структурах: ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере»; Программы поддержки инноваций АО «Корпорация МСП» и «МСП Банк»; ФГАУ «Фонд развития промышленности»; Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ); Программы межфирменной кооперации ООО НПО «Конверсия», что позволило усилить контроль за целевым использованием средств и гармонизировать цели и задачи научно-технической политики и запросов со стороны бенефициаров поддержки [25].

В анализируемом периоде объем финансирования инновационной деятельности в России вырос с 523 млрд. руб. до 955,8 млрд. руб. в 2022 г., доступное для МСП финансирование увеличилось с 37,1 млрд. руб. до 88,3 млрд. руб., при этом объем производства инновационной продукции увеличился с 2,3 до 4,3 млрд. руб., а удельный вес МСП, осуществляющих инновационную деятельность в общем числе субъектов МСП вырос с 5,2% до 7,1%.

3. Использование потенциала ранее созданных государственных платформ комплексного управления отраслями («Городское управление»; «Умное ЖКХ»; «Цифровая городская среда»; 4-П платформа «Здоровье») для формирования благоприятной среды генерации инноваций и обмена опытом и практикой решения задач, в т.ч. с привлечением субъектов МСП в формате конкурсного краудсорсинга и размещения государственного заказа [7; 9].

4. Важную роль в нивелировании остроты проявления санкций сыграло и принятие Минпромтогом и Правительством решения о разрешении «параллельного импорта» для отдельных групп товаров, которые необходимы для обеспечения устойчивого функционирования национальной экономики, прежде всего, в высокотехнологичных отраслях. В 2023 г. китайский экспорт в Россию достиг рекорда в 111 млрд. долл. США, что на 47% больше предыдущего года и на 65%, если сравнивать с 2021 г., в т.ч. для нужд военно-промышленного комплекса импорт из КНР составил 4,5 млрд. долл. США.

5. Углубление научно-технического сотрудничества с КНР и инициация совместных инновационных программ – Китай, будучи крупнейшим центром притяжения технологий, помог снизить остроту проявления дефицита высокотехнологичной продукции в таких отраслях как энергетика, нефтегазовая сфера, ИКТ за счет организации импорта товаров-субститутов.

Среди примеров успешно функционирующих межгосударственных программ сотрудничества можно назвать: «Физтех.Старт China» (проекты в сфере прикладной физики); международная программа юридической поддержки и консалтинга для выхода на китайский рынок инновационных бизнесов iDM Asia Landing; бизнес-акселератор TealDANCE; российско-китайский инновационный парк «Шелковый путь»; Российско-Китайский молодежный бизнес-инкубатор [7, c. 39].

По мнению автора, перспективными и не в полной мере задействованными на сегодняшний день являются сотрудничество с крупнейшими краудфандинговыми площадками и эндаумент-фондами профильных технологических университетов: руководствуясь нормами Федерального закона «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» №259-ФЗ 02.08.2019 (в ред. от 11.03.2024 N 45-ФЗ) такие платформы как Планета, Бумстартер, Альфа-Поток, Kroogi, StartTrack могли бы стать достойными участниками процесса финансирования и привлечения бизнеса и гражданских инициатив в процессы импортозамещения [26].

Согласно требованиям Федерального закона от 30 декабря 2006 года № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций» ВУЗы и подобные им некоммерческие учреждения могут за счет пожертвований и иных отчислений создавать малые инновационные предприятия, тем самым повышая практическую ориентированность и вовлеченность молодежи в процессы создания инноваций, а также углублять межфирменную кооперацию с крупным бизнесом [27].

Важным шагом является проработка мер по повышению продуктивности функционирования ОЭЗ и технопарков и ужесточения ответственности за освоение выделяемого финансирования резидентам, что позволит снизить риски его неэффективного использования и повысит заинтересованность резидентов в скорейшей коммерциализации своей инновационной продукции.

Заключительной рекомендацией выступает идея вовлечения крупнейших маркетплейсов России в процессы поиска и финансирования инновационных проектов и программ в обмен на пакет налоговых преференций и (или) иных льгот, что станет новой точкой для восстановления баланса государственных и частных игроков в сфере венчурной индустрии на основе применения блокчейн-технологии в венчурном бизнесе: это позволит заинтересованным лицам участвовать в финансировании российских стартап-проектов и венчурной индустрии в целом, не боясь попасть под ответственность, т.к. формально их капитал не будет связан с российским инновационным бизнесом, что ожидаемо должно оживить рынок инноваций [28].

Заключение. По результатам научного исследования было установлено, что международные технологические санкции ставят своей целью ограничение доступа к новейшим технологиям и повышению квалификации персонала; снижение продуктивности работы в высокотехнологичных отраслях; повышение киберуязвимости критической инфраструктуры и снижение инвестиционной привлекательности вкупе с релокацией высококвалифицированных кадров.

Количественный анализ санкционной активности показал рост введения санкций в гражданских отраслях, что по мнению их инициаторов, позволило бы вызвать разбалансировку в развитии национальной экономики и породить массовые беспорядки, панику и хаос в обществе.

Основными стоп-факторами негативного влияния технологических санкций на инновационное развитие экономики выступили: активная работа отраслевых регуляторов (Минпромторг) и государственных институтов развития над интенсификацией межфирменной кооперации крупного бизнеса и инновационных субъектов малого и среднего предпринимательства; централизация финансирования программ и проектов инновационного развития в аккредитованных государственных структурах поддержки инноваций; использование потенциала ранее созданных государственных цифровых платформ комплексного управления отраслями в сфере ЖКХ, государственного управления, АПК, энергетики и здравоохранения; принятие Минпромтогом и Правительством решения о разрешении «параллельного импорта» для отдельных групп товаров, которые необходимы для обеспечения устойчивого функционирования национальной экономики; углубление научно-технического сотрудничества с КНР и инициация совместных инновационных программ.

[1] Данные за 2023 г. являются предварительными и могут быть уточнены.

References:

Afanasev A.A. (2022). Tekhnologicheskiy suverenitet: osnovnye napravleniya politiki po ego dostizheniyu v sovremennoy Rossii [Technological sovereignty: the main policies to achieve it in modern Russia]. Russian Journal of Innovation Economics. (4). 2193-2212. (in Russian).

Bagratuni K.Yu., Osadchiy E.A., Klimenkova M.S., Golikova Yu.B., Meshkova G.V. (2023). Formirovanie innovatsionnoy ekonomiki Rossii v usloviyakh sanktsionnogo davleniya [Formation of the innovative economy of russia in the conditions of sanctions pressure]. Innovation and Investment. (1). 309 – 311. (in Russian).

Dudin M.N., Shkodinskiy S.V., Prodchenko I.A. (2022). Ekonomicheskie i infrastrukturnye instrumenty obespecheniya gosudarstvennogo ekonomicheskogo suvereniteta v tsifrovoy ekonomike: opyt Rossiyskoy Federatsii i mira [Economic and infrastructural instruments for ensuring state economic sovereignty in the digital economy: the experience of Russia and the world]. Russian Journal of Innovation Economics. (1). 57-80. (in Russian).

Gokhberg L. M., Ditkovskiy K. A., Kotsemir M. N. (2022). Indikatory nauki: 2023 [Science Indicators 2023] (in Russian).

Gorodetskiy A.E. (2022). Tekhnologicheskiy perekhod: ekonomicheskiy krizis, sanktsii i novaya tekhnologicheskaya povestka dnya [Technological transition: economic crisis, sanctions and a new technological agenda]. The Economic Revival of Russia. (3 (73)). 71 – 88. (in Russian).

Gorodnikova N. V., Gokhberg L. M., Ditkovskiy K. A. (2017). Indikatory innovatsionnoy deyatelnosti: 2017 [Indicators of innovation activity 2017] (in Russian).

Gorodnikova N. V., Gokhberg L. M., Ditkovskiy K. A. (2018). Indikatory innovatsionnoy deyatelnosti: 2018 [Indicators of innovation activity 2018] (in Russian).

Gorodnikova N. V., Gokhberg L. M., Ditkovskiy K. A. (2019). Indikatory innovatsionnoy deyatelnosti: 2019 [Indicators of innovation activity 2019] (in Russian).

Gorodnikova N. V., Gokhberg L. M., Ditkovskiy K. A. (2020). Indikatory innovatsionnoy deyatelnosti: 2020 [Indicators of innovation activity 2020] (in Russian).

Gorodnikova N. V., Gokhberg L. M., Ditkovskiy K. A. (2021). Indikatory innovatsionnoy deyatelnosti: 2021 [Indicators of innovation activity 2021] (in Russian).

Gorodnikova N. V., Gokhberg L. M., Ditkovskiy K. A. (2022). Indikatory innovatsionnoy deyatelnosti: 2022 [Indicators of innovation activity 2022] (in Russian).

Mierin, L.A., Pogodina, V.V., Smirnov, A.A. (2023). Tekhnologicheskiy suverenitet kak uslovie dolgosrochnoy natsionalnoy ekonomicheskoy bezopasnosti [Technological sovereignty as a condition for long-term national economic security]. Bulletin of the Saint Petersburg State University of Economics. (8). 63 – 70. (in Russian).

Nosachevskaya E.A. (2022). Ob aktualnyh voprosakh razvitiya ekonomiki Rossii v usloviyakh neobkhodimosti obespecheniya tekhnologicheskogo suvereniteta [On topical issues of the development of the Russian economy in the context of the need to ensure technological sovereignty]. Vestnik NSUEM. (4). 234-241. (in Russian). doi: 10.34020/2073-6495-2022-4-234-241.

Oborin M.S. (2022). Globalnye torgovye strategii v usloviyakh sanktsiy [Global trading strategies under sanctions]. Bulletin of the Nizhny Novgorod University. N.I. Lobachevsky. Series: Social Sciences. (3(71)). 37–43. (in Russian). doi: 10.52452/18115942_2023_3_37.

Shkodinskiy, S.V., Kushnir, A.M., Prodchenko, I.A. (2022). Vliyanie sanktsiy na tekhnologicheskiy suverenitet Rossii [The impact of sanctions on Russia\'s technological sovereignty]. Problemy rynochnoy ekonomiki. (2). 75-96. (in Russian).

Timofeev I. N. (2021). Sanktsii protiv Rossii: vzglyad v 2021 g [Sanctions against Russia: a look at 2021] (in Russian).

Страница обновлена: 10.04.2025 в 03:24:22