Improving the risk management mechanism at coal mining companies

Khanova L.M.1![]() , Dovgun A.E.2

, Dovgun A.E.2![]()

1 Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Russia

2 Федеральная антимонопольная служба

Download PDF | Downloads: 42

Journal paper

Russian Journal of Innovation Economics (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 13, Number 3 (July-september 2023)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=54754199

Abstract:

In the coal mining industry, a significant portion of the industry's assets are exposed to high levels of risk at all stages of the technological process.

Injuries and accidents occur to employees of coal mining companies.

Therefore, all these factors have a direct negative impact on the attractiveness of investment in the industry.

Occupational injuries lead not only to financial losses, but can also contribute to psychological and social problems for both the citizen and society as a whole. The creation and development of an effective integrated risk management system is highly relevant for coal mining companies.

The article reflects the results of the authors' analysis of emerging risks and practical suggestions for risk management, including their minimization in the industry. Despite the active preventive measures taken by the state, a number of risks cannot be completely avoided or minimized to the greatest extent possible, taking into account the specifics of the industry.

As part of the assessment and identified problems, the authors suggest ways to minimize risks, including the development of an insurance system, which should be considered as a mechanism to reduce the impact of risk on the financial and economic condition of mining and processing enterprises.

The materials of the article will be of interest to representatives of the professional sphere, researchers, the public, academic staff and students of specialized universities.

Keywords: coal mining industry, risks, risk management, risk controlling, insurance

Funding:

Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию Финансового Университета

JEL-classification: L71, D81, M11, M21

Введение.

Топливно-энергетический комплекс (далее – ТЭК) Российской Федерации является одним из важнейших инструментов развития экономики, инфраструктурного развития и социальной стабильности.

Российский ТЭК связан со всеми отраслями народного хозяйства, которые в свою очередь представляют из себя целый алгоритм действий, направленный на развитие отечественной экономики. Условно топливно-энергетический блок подразделяется на две составляющие. В частности, первая группа отраслей относится к отрасли, занимающейся непосредственным обеспечением средствами производства, вторая группа направлена на обеспечение рынков сбыта, а именно потребителями [4].

Топливно-энергетический блок включает в свой состав угольную, нефтяную, газовую и торфяную отрасли.

Угольная промышленность – одна из старейших отраслей в России. В настоящее время уголь считается по-прежнему одним из ценных энергоносителей, но и сырьем для химической промышленности. Угольная промышленность выступает одной из приоритетных направлений развития экономики, являясь при этом высокорисковой отраслью экономики.

По данным Росстата, в допандемийный период был достигнут исторический максимум угледобычи – около 443 млн т. (442,8). В разгар пандемии показатели были значительно снижены до 402,6 млн т. [9]. Однако, по данным агентства Argus «Argus Топливо и энергетика», итоги добычи 2021 года показали выход практически на результаты допандемийного периода с показателями добычи в 439,5 млн т. Кроме того, в том же году был достигнут рекордный уровень экспорта продукции – 223,4 млн т. [18].

Принимая во внимание текущее положение геополитической обстановки, отрасль одной из первых ощутила на себе санкционное влияние, связанное с запретом экспорта [4].

Помимо запрета экспорта отраслевики столкнулись с ограничением импорта технологий и оборудования для угледобычи. Но несмотря на беспрецедентное давление, угольщики демонстрируют уверенную степень устойчивости.

Первое полугодие 2022 года характеризовалось снижением уровня добычи на 0,9% Показатели снижения экспорта составили 8,6% [18]. Однако такое снижение частично было нивелировано увеличением спроса на внутреннем рынке. Потребление угля на отечественном рынке, по данным агентства Argus «Argus Топливо и энергетика», выросло на 6,8% и достигло в абсолютном выражении 99,5 млн т. [18].

Поскольку угольная отрасль сегодня является градообразующей порядком для 30 городов и поселков России, то необходимо уделить пристальное внимание качеству жизни и безопасности граждан, работающих на предприятии [8]. Для этого в ускоренном режиме на государственном уровне необходимо решить ряд важных стратегических задач, первой из которых является диверсификация логистических цепочек и переориентирование вектора поставок на Азиатско-тихоокеанский регион.

Данные факторы являются наиболее значимыми, характеризуя актуальность исследуемых вопросов темы в части минимизации возникающих рисков в угледобывающей отрасли.

Вопросами изучения проблем, объективных и субъективных факторов, рисков, влияющих на развитие отечественного топливно-энергетического блока, а именно на угледобывающую отрасль, в разные годы занимались видные ученые. Среди которых можно выделить Деружинского В.Е., Деружинского Г. В., Боран-Кешишьян А. Л, Игнатенко А. В. [8], Солодовникова А. Ю. [15]. Изучением отдельных направлений, безусловно, занимаются профильные эксперты и практики. В частности, активно рассматриваются вопросы, связанные с совершенствованием поддержки отечественных производителей товаров, работ и услуг [4], в том числе в сфере малого и среднего предпринимательства [5]. В данном исследовании изучены различные аспекты, результаты их анализов в рамках актуальных вопросов темы.

Основной целью данной работы является оценка возникающих рисков, выявление проблем при управлении рисками, пути их решения.

В связи с чем, научной новизной является практическая значимость полученных выводов в результате авторского анализа, поскольку они могут послужить методологической базой для совершенствования гибкой модели страховой защиты в компаниях топливно-энергетического комплекса, в том числе угледобывающей отрасли.

Текущая ситуация.

На сегодняшний день Россия является одним из крупнейших мировых производителей и экспортеров энергетического угля. Конъюнктура рынка представлена более чем десятью марками угля, добываемого и реализуемого не только на внутренний рынок, но и на экспорт – марки угля Д, Т, СС, Б, КЖ, К, Ж, ГЖ, ОС, ГЖО, КО, Г, КС, КСН, ДГ, ТС, А. [17].

Угледобывающая отрасль из представляющих топливно-энергетический комплекс остается одной из рисковых, собственно, она и одна из самых рисковых отраслей экономики.

При этом есть риски, непосредственно затрагивающие производственную деятельность, а также есть риски, которые порождает сама отрасль, как правило они выражаются в негативных последствиях, оказываемых на окружающую среду.

С учетом ускоряющихся процессов цифровизации, интеграции и глобализации экономики происходит существенное увеличение рисков предприятий промышленной отрасли. При этом под воздействием внутренних и внешних факторов происходит постепенное изменение источников их происхождения и структуры.

К факторам внешнего воздействия относят факторы, зачастую не поддающиеся изменению, но при этом вероятность их воздействия на отрасль и хозяйственную деятельность компании стоит учитывать. Исторически такими факторами являются факторы, так называемого геополитического воздействия [14]. Под такими факторами понимается изменение в законодательстве, как в финансовом, так и в фискальном, изменение тарификации и так далее.

Что касается внутренних факторов, то такие факторы, как правило, оказывают непосредственное влияние на результат хозяйственной деятельности компании, и степень их воздействия зависит от грамотности выстроенных внутриоперационных процессов управления в организации.

Такие факторы на практике представлены логистическими просчетами, текучкой кадров и оттоком высококвалифицированных, ценных специалистов, сбоями в электроснабжении или недостаточным уровнем оснащения материально-технической базы.

В предпринимательской деятельности избежать риска довольно-таки сложно, однако принять превентивные меры по его минимизации всегда можно, что зависит от оперативности принятых решений со стороны риск-менеджмента компании. За счет превентивных мероприятий компания нивелирует и снижает сумму ущерба, понесенного в результате наступления рискового события.

Поэтому потребность в разработке механизма, который бы позволил организовать работу по прогнозированию и оценке подобных рисков есть у каждой компании, различается лишь степень потребности в зависимости от масштабности бизнеса [12].

Управление рисками в энергетических компаниях — это не только определенный функционал, направленный на контроль, анализ и дальнейшую идентификацию риска, но и инструментарий, при помощи которого компания может добиться минимизации последствий наступления риска, тем самым способствовать повышению производительности и стабильности функционирования своей деятельности.

При этом не стоит забывать, что систему управления рисками нельзя воспринимать как один из методов антикризисного управления, в данном случае она является постоянной составляющей частью непрерывного процесса управления.

В условиях воздействия различных факторов рисков на производственную деятельность на практике используют и соответствующие различные способы минимизации степени рисков на предприятии [15].

Многообразие методик, применяемых в управленческой деятельности компании для снижения степени рисков, можно стратифицировать следующим способом:

- избежание рисков, как правило, к данному способу управления прибегают при угрозе возникновении серьезных и крупных рисков;

- принятие рисков, то есть возможность самостоятельного покрытия нанесенного ущерба;

- снижение степени рисков (минимизация), в данном случае проводятся превентивные мероприятия, направленные на минимизацию рисков.

Рисунок 1 – Методика управления

рисками

Рисунок 1 – Методика управления

рисками

Источник: дополнено авторами на основе [11]

Как отмечалось ранее, угольная промышленность является одной из опасных звеньев ТЭК России, при этом в условиях сложившегося санкционного гнета остается перспективной на повестке дня. Ряд стран отказываются на сегодняшний день от повестки ESG и занимаются расконсервацией угольных месторождений и шахт.

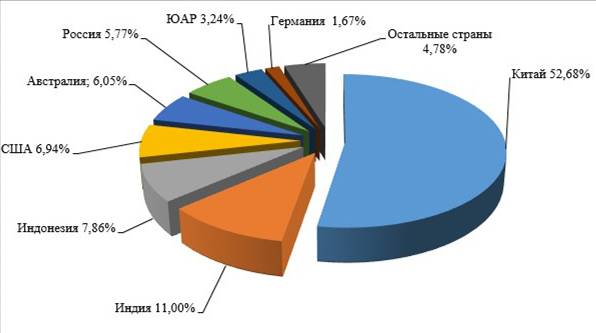

По данным Росстата уровень мировой добычи

угля составляет порядка 6 млрд тонн в год. Страной-лидером является Китай, в Топ-7

также вошла Российская Федерация.

По данным Росстата уровень мировой добычи

угля составляет порядка 6 млрд тонн в год. Страной-лидером является Китай, в Топ-7

также вошла Российская Федерация.

Рисунок 2 – Страны-лидеры по добычи угля в 2022 году

Источник: составлено авторами по данным British Petroleum

Несмотря на то, что даже в условиях санкций угледобывающая отрасль показывает стабильный рост, остается спектр нерешенных задач. Зачастую эти задачи касаются разработки запасов угля подземным способом, поскольку доля добыча данным способом постепенно уменьшается и составляет в настоящее время порядка 40% от общего объема добычи (по данным Росстата).

Подземный способ добычи угля осложняется высоким уровнем аварийности и травмоопасности шахт закрытого типа [11]. Последнее десятилетие для одного из крупнейших угольных бассейнов России – Кузнецком, доля которого в угледобычу страны составляет более 65%, произошло несколько десятков крупных аварий.

Основной причиной происходящий аварий на шахтах Кузбасса является взрыв метана и высокий уровень изношенности угледобывающего оборудования и техники, а также оснащение шахт высокоточными датчиками наблюдения и контроля, что в совокупности увеличивает вероятность возникновения рисков техногенного характера.

Говоря о рисках техногенного характера, стоит упомянуть, что они возникают вследствие хозяйственной деятельности компании, следовательно, триггерами техногенного риска являются рабочая среда, низкий уровень оснащенности предприятия и сам человек [12].

Согласно данным Росстата, основной фонд угледобывающих компаний России сегодня изношен более чем на 50%, при этом полная изношенность оборудования и основных фондов достигает четверти всего фонда, участвующего в добычи и производстве [17, 18]. Этот показатель и является одним из высоких показателей по всем отраслям экономики страны и характеризуется негативной тенденцией.

Исправить ситуацию и минимизировать степень рисков и уменьшение нанесенного ущерба можно достичь путём превентивных мероприятий. Устранить проблему устаревания основных фондов угледобывающей отрасли стоит за счет переоборудования, а также модернизации и повышение квалификации сотрудников, осуществляющих контроль за соблюдением мер охраны труда и техники безопасности на добывающих предприятиях.

В этом направлении Минпромторгом России уже ведется активная проработка вопроса. Министерство совместно с отечественными производителями горно-шахтного и подъемно-транспортного оборудования ведет работу по импортозамещению, разработке и расширению номенклатуры российского оборудования для угольной отрасли [17].

В рамках этой работы создан Отраслевой каталог горно-шахтного оборудования и средств индивидуальной защиты, производимых на территории Российской Федерации. Данный каталог будет способствовать более открытому коммерческому предложению со стороны компаний-производителей, а также эффективному взаимодействию производителей, покупателей и органов власти, оказывающих финансовую поддержку угледобывающим предприятиям на приобретение оборудования [2].

Но, несмотря на принятие активных превентивных мер со стороны государства, учитывая специфику энергетических компаний, ряд рисков тем не менее не удается полностью избежать или максимально минимизировать, к таким рискам можно отнести:

– риски, связанные с охраной труда и техникой безопасности, окружающей среды, а также обеспечением соответствия требованиям законодательства в этой сфере;

– риски, связанные с неустойчивостью цен: реализация долгосрочных инвестиций сопровождается значительными ценовыми колебаниями;

– риск ограниченного доступа к запасам или рынкам;

– риск, обусловленный ростом затрат и инфляции;

– риск неопределенности энергетической политики;

– риск, связанный с ухудшением финансовых условий функционирования компании;

– риск, обусловленный дефицитом персонала (нехваткой квалифицированных кадров, увеличением среднего возраста сотрудников);

– риск обострения конкуренции в результате того, что появляются новые технологии и источники энергии (альтернативные виды топлива);

– риски, связанные с информационной безопасностью;

– риски, обусловленные масштабами и уровнем сложности реализуемых компаниями проектов [3].

Перечисленные риски можно объединить в 4 группы: стратегические риски, операционные риски, риски несоответствия законодательным требованиям, финансовые риски [17].

Стратегические риски в общем случае связаны с влиянием рисковых факторов на достижение стратегических целей компании. Согласно представленной классификации, к таким факторам относятся возможности добычи углеводородов из нетрадиционных источников (речь о ресурсах, расположенных в сложных геологических условиях, требующих применения новых нетривиальных методов разведки, добычи, переработки и транспортировки), а также рост использования альтернативных источников энергии.

Обеспечение доступа к достаточным запасам угольного сырья при адекватных затратах перманентно представляет собой одну из наиболее значимых проблем для компаний. Ряд месторождений обнаружены в труднодоступных районах, районах, где добыча или транспортировка угля возможна лишь в зимний период, что приводит к росту затрат на поисково-разведочные работы и добычу, а также увеличивает риск необходимости осуществления дополнительных капиталовложений. К стратегическим можно отнести и ряд других рисков, например, геополитические риски, которые в настоящее время оказали мощнейшее влияние на российский угольную промышленность и нефтегазовый сектор.

Геополитические риски можно отнести также и к рискам несоответствия деятельности компании законодательным требованиям. В данную группу рисков отнесены изменения климата, неопределенность энергетической политики, которая вызвана изменениями нормативно-законодательных требований в области экологии, техники безопасности. Эта неопределенность негативно влияет на возможности прогнозирования и планирования, формирования инвестиционных программ и в целом на развитие отрасли [4].

Влияние выбросов в атмосферу парниковых газов на изменение климата привело к принятию правительствами ряда стран некоторых нормативно-законодательных актов, непосредственно влияющих на компании угледобычи. Следует заметить, что изменение климата можно отнести также к факторам, имеющим влияние на уровень стратегических рисков.

Финансовые риски возникают в результате нестабильности рынков и экономики в целом. Одним из наиболее непредсказуемых является ценовой риск [5]. Существенные колебания мировых цен на энергоносители оказывают значительное влияние на финансовые результаты предприятий отрасли. Политическая нестабильность в регионах добычи ресурсов, мировые экономические кризисы приводят к возрастанию нестабильности цен. Тенденция к снижению цен иногда имеет затяжной характер, что усиливает негативный результат реализации риска.

Операционные риски оказывают влияние на процессы, системы, персонал и цепочку создания стоимости компании в целом. Производственные объекты предприятий подвержены различного рода технологическим рискам, рискам, связанным с опасными выбросами, с причинением вреда экологии, возникновением пожаров, аварий. Все это, безусловно, оказывает негативное влияние на финансовые результаты, а также может привести к репутационным издержкам [10].

Возникновению данного риска способствуют недостаточные квалификация и сотрудников, дефицит высококвалифицированных кадров. Реализация этих рисков оказывает существенное негативное влияние на финансовые результаты предприятий. Все вышеперечисленные риски ведут к возникновению риска роста операционных затрат, снижению доходности активов и капитала и, следовательно, инвестиционной привлекательности предприятия.

Таким образом, несмотря на ряд современных превентивных мер, которые сегодня принимаются и со стороны государства, и со стороны представителей отрасли, деятельность угледобывающих компаний связана с повышенными производственными, технологическими и инвестиционными рисками, реализация которых может привести к серьезным авариям и даже катастрофам. Устранение последствий техногенных катастроф стоит дорого и может занимать годы [8].

Приоритетной задачей остается создание условий для повышения конкурентоспособности отечественной продукции угледобычи, что будет достигаться за счет применения инновационных технологий в процессе добычи, а также увеличение объема обогащения добытого сырья и повышения качества условий труда [7].

Для диверсификации экспорта предполагается осуществить смещение центров угледобычи на восток, а также проведение расчетных операций в национальной валюте.

Помимо этого, необходимо решить еще одну из логистических задач, которая заключается в отсутствии возможности ввоза технологического оборудования, аналоги которого на сегодняшний день не производятся на отечественном рынке, а запуск производства в короткие сроки не представляется возможным.

Для этого прорабатывается вопрос локализации оборудования дружественных стран, в первую очередь, это направлено на вертикально-интегрированные компании, которые сосредоточили в себе не только добычу, но и глубокую переработку угля, при помощи реализации программ государственно-частного партнерства и разработки программ кластеризации.

В рамках поддержки внутреннего рынка ведется работа по совершенствованию биржевых механизмов торговли. В 2022 году был принят совместный приказ ФАС России и Минэнерго России, предусматривающий реализацию 10% угля посредством биржи. (АО «СПбМТСБ»).

Данный комплекс мер будет способствовать дополнительному обеспечению внутреннего энергетического рынка, а также формированию отечественных биржевых индикаторов, учитываемых при ценообразовании.

В продолжении работы по повышению уровня безопасности ведется работа по оснащению и дооснащению факельными установками. В рамках комплекса мер также осуществляется программа комплексной реструктуризации угледобывающей отрасли. В рамках этих мероприятий на сегодняшний день переселено порядка 66 тыс. семей шахтеров, окончательно завершить программу переселения из ветхого жилья для отраслевиков планируется к 2024 году. За последние 10 лет заработная плата работников угольной отрасли возросла вдвое [2].

Поскольку сегодня предприятия энергетического блока функционируют в условиях новой нормальности, под высоким санкционным гнетом и условиях геополитической неопределенности, то тактические и стратегические решения принимаются менеджментом компаний в условиях высокой неопределенности.

В данных условиях ключевой задачей для России и ее экономики является обеспечение экономической безопасности, что позволит не только защитить и сохранить жизнь населения, но и улучшить состояние здоровья будущего поколения нации.

Таким образом, имеющее наибольшую значимость и при этом низкий уровень проработанности является направление по разработке системы оценки рисков в угледобывающей отрасли.

Механизмы управления рисками.

В начале своего развития управление рисками характеризовалось фрагментарностью, то есть реализовалось на уровне отдельных подразделений в соответствии с их функциями [11]. Взаимосвязь между различными видами рисков, обусловленная системностью и взаимовлиянием различных бизнес-процессов в организации, не учитывалась.

В то же время очевидно, что риски, которым подвержены предприятия в процессе своей многогранной деятельности, взаимосвязаны, эффективное управление ими по отдельности с точки зрения воздействия на результаты функционирования компании в целом невозможно.

При фрагментарном подходе топ-менеджмент не обладает информацией для оценки уровня риска деятельности всей компании и, соответственно, не может учесть его при разработке долгосрочной стратегии своего развития. С конца 1990-х годов подходы к риск-менеджменту стали меняться [6].

Согласно мнению ученых, управление рисками на современных отечественных предприятиях реализуется в рамках четырех основных подходов:

– активный, при котором предприятия стремятся упредить рисковые события, осуществляют регулярный мониторинг и контроль над выделенными рисками;

– адаптивный, подразумевающий адаптацию деятельности предприятия к текущей ситуации;

– консервативный, в рамках которого предприятие самостоятельно или его партнеры принимают уже имевшие место риски и их последствия [9];

– интегральный (комплексный), является оптимальным и наиболее гибким, подразумевает под собой интеграцию нескольких подходов.

Современные системы управления рисками крупных предприятий преимущественно основаны на интегрированном, комплексном подходе, характеризующемся целостным рассмотрением бизнес-процессов и характерных для них рисков, при этом в процессе управления рисками задействованы все сотрудники компании в рамках своего функционала.

Так, Рыхтикова Н.А. и Калинина М.А. считали, что комплексный подход имеет преимущество, поскольку своего рода является активизацией усилий, которые непосредственно направлены на управление рисковыми ситуациями и нивелирование их последствий. При этом в данном подходе задействован практически весь инструментарий риск-менеджмента [12].

Управление рисками в организациях обычно реализуется в рамках специально разрабатываемой программы управления рисками, представляющей собой документ, в котором регламентирован процесс принятия, реализации, мониторинга и контроля управленческих решений в области риск-менеджмента.

Целью разработки программы управления рисками является обеспечение стабильной деятельности компании в условиях рисковой среды. В программе определена последовательность разработки и принятия решений, методы управления различными видами рисков, сроки исполнения решений, обеспечение необходимыми ресурсами, указаны ответственные за реализацию мер по управлению рисками, способы контроля и критерии оценки результатов.

Создание и развитие эффективной комплексной системы управления рисками, безусловно, имеет высокую актуальность и для предприятий угольной отрасли. Учитывая высокий уровень подверженности рискам значительной части активов отрасли на всех стадиях технологического процесса, начиная от добычи до обогащения и реализации ее продуктов, для предприятий особую важность имеет обеспечение надлежащего контроля на всех этапах управления.

Реализация рискового события потребует необходимости привлечения значительных ресурсов в короткие сроки, при этом наиболее быстро это можно обеспечить посредством страхования [1,13].

В этой связи возрастает необходимость использования специального инструментария по управлению рисками, который позволил бы отслеживать риски отрасли и предприятия в совокупности и взаимосвязи со стратегическими целями организации.

Но при этом, учет факторов, вызывающих риск при таком наблюдении, станет результативным только в случае, если стратегическое управления рисками найдет дальнейшее продолжение в оперативном управлении рисками.

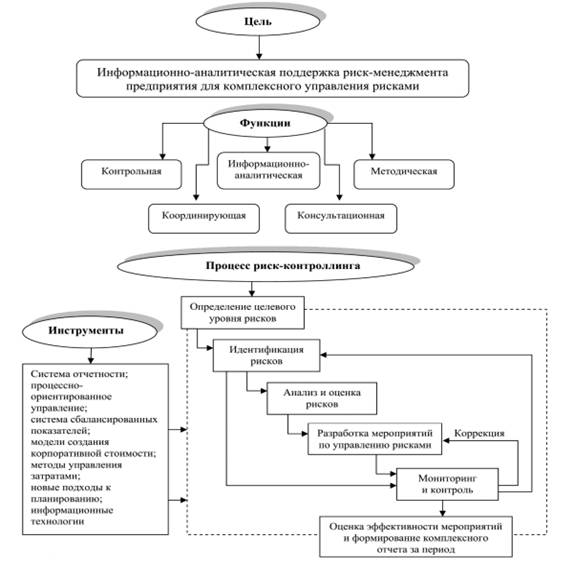

Рисунок 3 – Система

функционирования риск-контроллинга на энергетических предприятиях

Рисунок 3 – Система

функционирования риск-контроллинга на энергетических предприятиях

Источник: дополнено авторами на основе [6]

Поэтому одной из ключевых и неотъемлемой задачей службы управления рисками является осуществление риск-контроля. Риск-контроллинг — это управленческая система, которая направлена на контроль реализации всех принятых по управлению рисками. Он направлен на координацию бизнес-процессов планирования и контроля рисков, а также обеспечение службы по управлению рисками информацией о стратегических и управленческих рисках [16].

Также стоит акцентировать внимание на том, что не стоит понимать риск-контроллинг сугубо как внутренний контроль или аудит, данный процесс направлен на формирование, реализацию и корректировку ключевых управленческих решений, направленных на нивелирование рисков.

Помимо того, что в функции риск-контроллинга на энергетических предприятиях входит контроль за процессом реализации комплекса рисковых управленческих решений, направленных для достижения финансовых показателей, контроллинг также позволяет диагностировать отклонения существенных ухудшений по финансовым показателям и разрабатывать оперативные рисковые решения по нормализации деятельности компании [7].

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что риск-контроллинг зачастую направлен на информационно-аналитическую поддержку менеджмента, занимающегося риск-управлением, что в свою очередь ведет к достижению экономической безопасности.

Для того, чтобы минимизировать последствия и потенциальные потери от рисков и обезопасить компанию от негативных финансовых последствий, риск-контроллинг во взаимодействии с риск-менеджментом выполняет ряд задач по выявлению риска, его анализу и оценке, в дальнейшем планирование риска и его контроль, осуществление координации риск-менеджмента для достижения целевых показателей компании с наименьшими негативными последствия от наступления риска [16].

Рисунок 4 – Взаимодействие системы риск-менеджмента и риск-контроллинга

Источник: дополнено авторами на основе [6]

Таким образом, контроллинг в компаниях энергетического блока комбинирует в себе задачи и функции по контролю, координации и информационно-аналитической поддержке. Наиболее важным с практической точки зрения является информационно-аналитический функционал контроллинга, поскольку он позволяет минимизировать вероятность наступления риска и ущерб от наступившего риска в процессе достижения стратегических целей компании.

Обобщая вышесказанное, российская энергетическая база на сегодняшний день все еще продолжает развиваться в условиях переходного периода, что зачастую становится причиной возникновения новых рисков. Такими рисками могут выступать регуляторные риски, связанные с изменением нормативной правовой базы, изменение цены и конъюнктуры поставок, изменение геополитической обстановки.

Отечественный топливно-энергетический комплекс по-прежнему является ключевым звеном национальной экономики и обеспечивает энергетическую безопасность страны [4]. Результаты деятельность энергетических предприятий России формируют существенную долю налоговых отчислений в федеральный бюджет, оказывают влияние на курс национальной валюты, а также обеспечивают до половины валютных поступлений [4].

В условиях санкционного гнета и сложной конъектуры мировых энергетических рисков отечественные компании топливно-энергетического блока также столкнулись с кризисными шоками и переориентации рынка, а также ограниченности в доступе к капиталу, в связи с чем, на первый план выходят проблемы корпоративной системы управления рисками в компаниях топливно-энергетического блока.

Несмотря на принятие активных превентивных мер со стороны государства, учитывая специфику энергетических компаний, ряд рисков тем не менее не удается полностью избежать или максимально минимизировать.

Управление рисками в энергетических компаниях — это не только определенный функционал, направленный на контроль, анализ и дальнейшую идентификацию риска, но и инструментарий, при помощи которого компания может добиться минимизации последствий наступления риска, тем самым способствовать повышению производительности и стабильности функционирования своей деятельности.

Деятельность хозяйствующих субъектов в современных реалиях характеризуется повышенным уровнем различного рода рисков и катастроф, в том числе и техногенного характера. Зачастую это связана с халатностью на производстве, а также с увеличением плотности населения и развитием научно-технического прогресса.

И поскольку современное общество, находится под постоянным давлением из-за угрозы возникновения различного рода рисковых ситуаций, то сегодня его одной из характерных особенностей является повышенное вниманием к разнообразным негативным факторам, которые способны оказывать непосредственное влияние на деятельность, осуществляемую различными субъектами хозяйствования.

Повышенный уровень ежедневной опасности порождает в обществе желание защиты, как персональной, так и коллективной. Поэтому на сегодняшний день, как говорилась ранее, единственным практичным и целенаправленным способом борьбы против неопределенности и порождаемыми ею рисками является страхование [1, 10].

В данном случае работает закон спроса и предложения – чем больше рисков, тем больше спрос на защиту от них, как следствие рос спроса на страховой капитал. Экономические шоки национальной экономики, вызванные пандемией COVID-19, введенными санкциями со стороны европейского блока государств, обнажили новые виды рисков, ранее которым не уделялось должного внимания.

Угледобывающие предприятия в соответствии с российским законодательством относятся к предприятиям повышенной опасности. К наиболее высокому классу опасности – I сегодня можно отнести 89 шах из 90 действующих. К классу опасности «опасные производственные объекты высокой опасности» (II) относятся все обогатительные фабрики, 1 шахта и порядка 220 угольных разрезов [8].

Несмотря на санкционное давление и трудности с импортом оборудования для отрасли, усилиями отечественных разработчиков и правительства осуществляется ввод современного технологического оборудования, разрабатываются новейшие приборы контроля концентрации газов в режиме реального времени, системы оповещения шахтеров, оказавшихся в опасных зонах в момент аварии. Проводится обучение персонала, отвечающего за охрану труда на предприятии и контролирующих ход всех технологических процессов. При этом состояние промышленной безопасности на угледобывающих предприятиях остается в напряженном уровне.

С точки зрения рисковой дифференциации ведение горных работ по степени опасности подразделяется на две условные группы.

Первая группа включает в себя техногенные риски, которые в последствии способны спровоцировать природные катастрофы и аномалии, как правило к таким относят нарушение горного массива, которое происходит в следствии добычи угля, в связи с чем возрастает горное давление, из-за которого возникает риск сейсмологических явлений, селей, оползней.

Вторая группа включает исключительно риски техногенного характера, как правило они включают в себя замыкание электропроводки, нарушение систем дегазификации, потери угля при добыче или обрушение пластов породы.

Одной из опаснейших аварий была и остаётся, несмотря на усовершенствование системы безопасности, взрыв метана, сопровождающийся пожарами в шахтах, и, как следствие в разы увеличивающий масштабы причиненного ущерба, в том числе здоровью рабочих [8].

Негативных характер высокого уровня травматизма и аварийности на угледобывающих предприятиях отрицательно влияет на привлечение инвестиций в отрасль.

Затрагивая вопрос производственного травматизма, отметим, что он приводит не только к финансовым потерям, но и может способствовать возникновению психологических, социальных проблем.

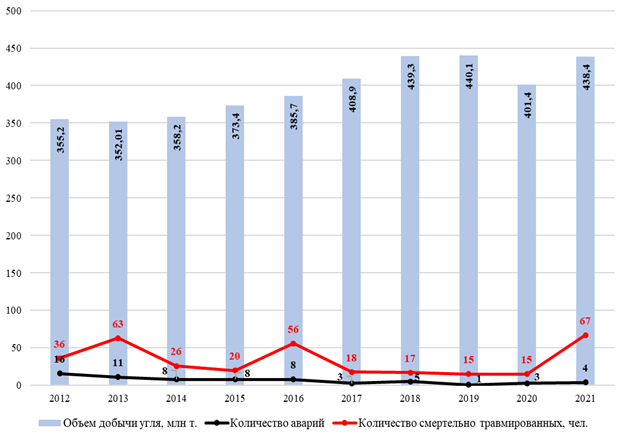

За 2021 год на предприятиях угледобычи произошло 4 аварии, унесшие жизни 67 работников. Из них 3 аварии произошло при выполнении закрытых горных работ, при открытых – 1. Ущерб, который был нанесен предприятиям, в суммарном выражении составил 237 331 тыс. рублей (за исключением аварии, которая произошла на шахте «Листвяжная», восстановление которой происходит по настоящее время) [17].

Традиционными причинами аварий с летальным исходом стали обрушение горной массы, горно-динамические явления, влияние машинных механизмов в следствии неслаженной работы сотрудников, замыкание электропроводки, метан.

Это свидетельствует о недостаточности действующей системы по охране труда и управления рисками на отечественных предприятиях угледобычи.

Ныне действующие системы управления рисками, а также системы по охране труда основываются на принципах реагирования на особо опасные риски, что снижает степень внедрения превентивных мероприятий, и, как следствие, влечет за собой нерациональное использование средств и расширение перечня разрабатываемых мероприятий по ликвидации последствий и восстановлению ущерба [3].

В связи с ростом травмирования работников на предприятиях угледобычи со стороны государства в лице Роспотребнадзора в настоящее время разрабатывается ряд современных и оперативных мер превентивного реагирования и систем контроля, включая риск-ориентированный подход [2].

Рисунок 5 – Динамика добычи угля, аварийности и травматизма со смертельным исходом в угледобывающей отрасли в 2012–2021 годы

Источник: составлено авторами по данным Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

В результате получения производственной травмы работником, его средняя продолжительность нетрудоспособности составляет более 70 дней. При этом затраты на организацию охраны труда и обеспечения безопасности на производстве в расчете на одного рабочего составили в 2021 году 41 тыс. рублей.

При имеющейся тенденции к снижению аварийных ситуаций на предприятиях угледобычи и травматизма работников, одновременно происходит увеличение смертности на производственных местах, в связи с чем возникает необходимость со стороны работодателя осуществления мероприятий по внедрению в производственную деятельность комплекс мероприятий по профилактике общих заболеваний и укреплению здоровья штата сотрудников, как правило этого достигается за счет корпоративных программ медицинского страхования.

С целью защиты от спектра рисков различного характера сегодня применяется система страхования, которая представляет собой элемент управления рисками в области промышленного производства. Страхование также можно рассматривать как механизм, позволяющий снизить влияние риска на финансовое и экономическое состояние добывающих и перерабатывающих предприятий [14].

Для угледобывающей отрасли, которая характеризуется потоком финансовых ресурсов глобального характера, характерно достаточно значительное количество рисков, которые могут возникать в процессе осуществления деятельности [13].

В настоящее время в секторе добычи и переработки угля применяются отдельные программы страхования, в основном позволяющие отчасти защитить компании и снизить влияние различных факторов на формирование доходности и прибыльности от ведения деятельности [10].

Итоги и выводы.

Резюмируя результаты исследования, следует отметить, что на угледобывающих предприятиях, которые наиболее подвержены производственным рискам, угроза производственного риска, выражающегося в различной сложности авариях, технологическими сбоями, техногенными факторами, существенно повышает степень и масштабы нанесенного производству ущерба.

Использование системы страхования в комплексной системе управления рисками на предприятии не только способствует минимизации сумм понесенного ущерба в результате аварии, но и уменьшение самого масштаба риска. Принятие превентивных мероприятий и системы страхования позволяет существенно уменьшить неопределенные как во времени, так и в размерах финансовые потери компании по сравнению с плановыми размерами страховых премий страховщику.

Однако, при формировании эффективной и качественной оценки страховой защиты предприятий угледобычи необходимо наличие информационной базы. В рамках создания методического инструментария, необходимо осуществлять мониторинг за количественными финансовыми показателями страховых компаний, а также инновационными продуктами и услугами, которые могут предложить страховые компании. В рамках результатов эффективности страховых услуг, хозяйствующий субъект может рациональнее использовать свои страховые вложения, а также получить доступ к комплексному и качественному обслуживанию страховых услуг [1, 13].

Таким образом, для снижения рисков в процессе хозяйственной деятельности компаниям угледобывающей отрасли необходимо разработать приемлемую, более эффективную и гибкую модель страховой защиты, в том числе имущества, поскольку оно является достаточно дорогим, в плане наступления страхового случая, а грамотный подход сотрудничества может решить данную проблему.

References:

Balynin I.V. (2022). Finansovaya podderzhka otechestvennyh proizvoditeley v kontekste dostizheniya natsionalnyh tseley razvitiya Rossiyskoy Federatsii: klyuchevye problemy i predlozheniya po ikh resheniyu [Financial support of domestic producers in the context of achieving the national development goals of the Russian Federation: key problems and proposals for their solution]. Russian Journal of Innovation Economics. 12 (1). 317-340. (in Russian). doi: 10.18334/vinec.12.1.114300.

Balynin I.V. (2023). Sovershenstvovanie finansovoy podderzhki subektov malogo i srednego predprinimatelstva [Improving financial support for small and medium-sized businesses]. Finance. (7). 52-58. (in Russian).

Baranov A. (2015). Mezhdunarodnye standarty upravleniya riskami: ne Bazelem edinym [International Risk Management Standards: not a Single Basel]. Stocks and bods market. (5). 28. (in Russian).

Deruzhinskiy G.V., Deruzhinskiy V.E., Boran-Keshishyan A.L., Ignatenko A.V. (2022). Dobycha, pererabotka i eksport rossiyskogo uglya: otsenka, razvitie, problemy [Extraction, processing and export of Russian coal: assessment, development, problems]. Vestnik gosudarstvennogo morskogo universiteta im. admirala F.F. Ushakova. (4(41)). 44-52. (in Russian).

Kirillova N.V. (2008). Strakhovanie promyshlennyh predpriyatiy: teoriya, metodologiya, praktika [Insurance of industrial enterprises: theory, methodology, and practice] Moscow. (in Russian).

Pisarenko M.V., Shaklein S.V. (2022). Podderzhanie syrevoy bazy koksuyushchikhsya ugley dlya otkrytogo sposoba dobychi [Maintaining the raw material base of coking coal for open mining]. Izvestiya Tulskogo gosudarstvennogo universiteta. Nauki o Zemle. (2). 366-375. (in Russian). doi: 10.46689/2218-5194-2022-2-1-366-375.

Popova A.A. (2019). Problemy strakhovaniya otvetstvennosti za zagryaznenie okruzhayushchey sredy v rossiyskom neftegazovom sektore [Problems of liability insurance for environmental pollution in the Russian oil and gas sector]. Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 6: Ekonomika. (4). 160-175. (in Russian).

Solodovnikov A.Yu., Makhneva A.N., Sudnitsyna O.A. (2021). Upravlenie riskami v oblasti promyshlennoy bezopasnosti: normativnoe regulirovanie, rekomenduemye metody [Risk management in the field of industrial safety: regulatory regulation, recommended methods]. Promyshlennaya bezopasnost. (4). (in Russian).

Tarazanov I.G., Gubanov D.A. (2021). Itogi raboty ugolnoy promyshlennosti Rossii za yanvar-dekabr 2020 goda [Russiaʼs coal industry performance for January - December, 2020]. Ugol. (3(1140)). 27-43. (in Russian). doi: 10.18796/0041-5790-2021-3-27-43.

Страница обновлена: 25.04.2025 в 11:45:53

Russia

Russia