Regional policy of attracting labor force: the experience of the Tyumen region

Obukhovich N.V.1![]() , Tokareva O.E.1

, Tokareva O.E.1![]()

1 Тюменский государственный университет, Russia

Download PDF | Downloads: 16

Journal paper

Russian Journal of Labour Economics (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 10, Number 7 (July 2023)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=54299886

Abstract:

The authors analyzed the features of migration processes and characteristics of the attractiveness of the Tyumen region as a territory for the life and work of the population in 2011-2021. A brief overview of the changes in the institutional conditions for the implementation of policies in the field of migration, employment, housing, education and health, implemented in the Tyumen region, is given. The Tyumen region involvement in national projects is analyzed. The results of the study showed the interest of the public authorities of the Tyumen region in creating conditions favorable for attracting and securing qualified labor force. Rosstat official publications, ConsultantPlus materials, the Codex Consortium data abd information from official portals of state authorities and management were used.

FUNDING.

The research was carried out with the financial support of the RFBR and the Tyumen Region within the framework of the scientific project No. 20-410-720004.

Keywords: Tyumen region, migration, labor force, regional policy

Funding:

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Тюменской области в рамках научного проекта № 20-410-720004

JEL-classification: J21, J44, J63, N3, O15

Введение

Межтерриториальные перемещения населения теория «притяжения – выталкивания» [23] (Lee,1966) объясняет действием выталкивающих (выбытие), притягивающих (прибытие), удерживающих и личностных групп факторов на индивидов, принимающих решения о миграции. Результаты российских исследований миграции уточняют набор факторов прибытия/выбытия [2, 5, 11, 22] (Vakulenko, 2015; Giltman, Pit, Batyreva, Sumik, 2020; Mkrtchyan, Florinskaya, 2020; Guriev, Vakulenko, 2015), а также разграничивают факторы миграции трудовой (комплексное развитие регионов, включая показатели развития экономики и рынка труда) и долговременной (показатели социального развития и природно-климатических условия) [8] (Kartseva, Mkrtchyan, Florinskaya, 2020).

Долговременная миграция на рынок труда региона прибытия/выбытия влияет неоднозначно. Миграционный приток населения на территорию субъекта Российской Федерации (далее РФ) – фактор роста предложения рабочей силы, миграционный отток – фактор сокращения. Однако благодаря развитию форм организации труда и занятости смена региона постоянного проживания (или длительного временного пребывания) для работающего населения не гарантирует смены места работы – при его сохранении мигрант остается трудовым ресурсом региона выезда, пополняя рабочую силу региона въезда. С долговременной частично пересекается трудовая миграция, пополняя численность трудовых ресурсов региона въезда и влияя на состав, причем мигранты-россияне считаются более квалифицированными работниками [12] (Mkrtchyan, Florinskaya, 2018).

Миграционное поведение чувствительно к изменению социально-экономических условий [1] (Aitova, Nizamutdinov, 2019). Следовательно, миграционную активность населения можно стимулировать, создавая в регионах благоприятные условия для проживания и трудовой деятельности [2] (Vakulenko, 2015).

Цель нашей работы – проследить эволюцию политики, реализуемой в Тюменской области в 2000–2021 гг. в сфере миграции и занятости населения, жилищных отношений, строительства, образования и здравоохранения, фокусируясь на инструментах привлечения/закрепления рабочей силы. Исследование построено на содержательном анализе имеющихся в открытом доступе федеральных и областных правовых и программных документов, применении дескриптивного анализа статданных. Источники информации: официальные публикации Федеральной службы государственной статистики (Росстат) [6, 18, 20]; материалы справочно-правовой системы КонсультантПлюс [9] и электронного фонда нормативно-технической и нормативно-правовой информации Консорциума «Кодекс» [21], официальных порталов органов государственной власти РФ [15] и Тюменской области [16]. Гипотеза исследования: в Тюменской области проводится целенаправленная политика привлечения/закрепления квалифицированной рабочей силы.

Тюменская область: притяжение и выталкивание

Тюменская область – субъект РФ, известный как «тюменская матрешка», объединяет северные автономные округа Ямало-Ненецкий (ЯНАО) и Ханты-Мансийский – Югру (ХМАО – Югра) с южной частью – Тюменской областью без автономных округов (далее – ТО). Несмотря на длительное пребывание в тени нефте- и газоносных северных округов, ТО располагает собственным научно-техническим и социально-экономическим потенциалом, позволяющим аккумулировать рабочую силу и трудовые ресурсы как в условиях сокращения численности населения за счет естественной убыли и миграционного оттока первой половины 2000-х гг., так и при последующем его росте, обеспечиваемом преимущественно миграционным приростом (почти 159 тыс. чел. за 2011–2021 гг. [1]). Отметим значимые его характеристики в интересующем нас контексте.

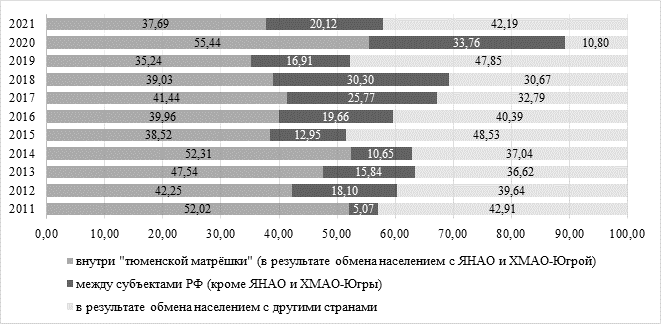

1. Более половины миграционного прироста – результат обмена населением с различными субъектами РФ и, прежде всего, с северными субъектами «тюменской матрешки» (рис. 1). Вклад международной миграции в прирост населения меньший, но в отдельные годы приближался к 50%, почти полностью обеспечивался выходцами из стран СНГ и Украины.

Рисунок 1. Структура миграционного прироста населения ТО в 2011–2021 гг. по направлениям перемещений, %

Источник: рассчитано и составлено авторами по данным [20] (Численность и миграция).

2. Миграционные потоки распределены по территории ТО неравномерно: для сельской местности до 2017 г. характерен отток населения, позднее – прирост; для городской – устойчивый прирост. Миграционные потоки концентрируются в областной столице, что соответствует процессам урбанизации, централизации и периферизации, характерным для пространственного развития российских территорий [19] (Solovyova, 2022). Как и другие крупные/крупнейшие российские города [2. c. 93–94] (Vakulenko, 2015), Тюмень – город с численностью населения более полумиллиона человек и статусом административного центра субъекта РФ, наличием выбора рабочих мест, вузов, поликлиник и досуговых учреждений –привлекает людей разных возрастов и уровней образования [7. c. 508] (Karachurina, 2020), включая квалифицированных трудовых мигрантов из других городов при значимом приросте заработной платы [3. c. 142] (Giltman, 2021). В 2011–2021 гг. миграционный прирост ее жителей составил почти 169 тыс. человек. Другие города значительно уступают Тюмени по численности жителей и миграционной привлекательности.

3. Возрастная структура миграционного прироста приближается к возрастной структуре постоянного населения в результате ежегодных изменений: при абсолютном и относительном доминировании лиц трудоспособного возраста их численность и удельный вес постепенно сокращаются [14] (Obukhovich, Tokareva, 2022).

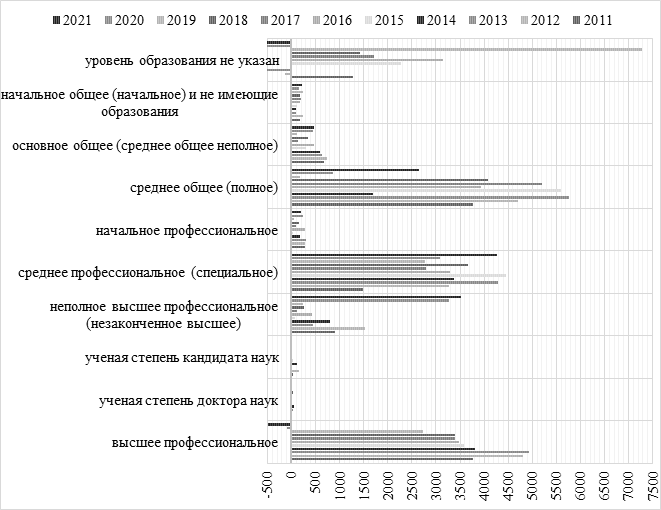

4. Сальдо миграции населения 14 лет и старше положительно практически при любом уровне образования (рис. 2): мигранты с профессиональным образованием любого уровня в 2011–2021 гг. составили около половины всего прироста, со средним общим – почти четверть. Миграционный отток лиц с высшим образованием и ученой степенью, а также лиц без указания уровня образования зафиксирован в отдельные годы, включая период пандемии Covid-19.

Рисунок 2. Распределение в ТО миграционного прироста лиц в возрасте 14 лет и старше по уровню образования, чел.

Источник: рассчитано и составлено авторами по данным [20] (Численность и миграция).

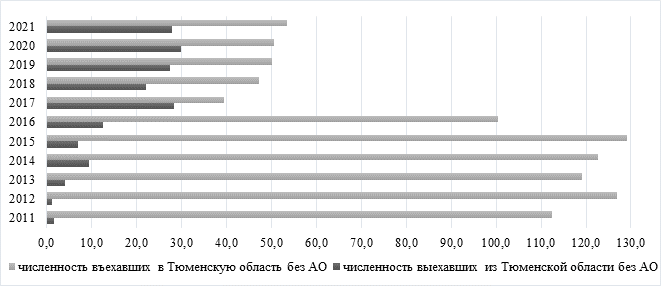

5. Трудовая межрегиональная миграция масштабнее долговременной. Трудовые мигранты в возрасте 15 лет и старше, въезжающие в ТО, ориентированы в основном на областную столицу [12. c. 188] (Mkrtchyan, Florinskaya, 2018, р. 188) и численно превышают выезжающих в другие субъекты РФ (рис. 3), перекрывая отток рабочей силы с регионального рынка труда. В 2017–2021 гг. приток трудовых мигрантов в ТО сократился при увеличении оттока за ее пределы, уменьшив сальдо внутренней трудовой миграции.

Рисунок 3. Внутренняя трудовая миграция в ТО, тыс. чел.

Источник: рассчитано и составлено авторами по данным [6] (Итоги выборочного обследования).

6. Продолжительность временного пребывания мигрантов на территории ТО растет: в 2011 г. доля прибывших/выбывших сроком до 1 года составила 46,2/30,6%, 5 лет и более – 8,6/9,4%, в 2021 г. – 14,4/14,2% и 29,8/21,2% соответственно.

Продолжительность и устойчивость миграционного прироста населения ТО, его характеристики – индикатор доминирования притягивающих/удерживающих факторов долговременной и трудовой миграции на территории области. Привлекательность ТО для проживания и трудовой деятельности определяют и ее позиции в рейтингах регионов России и губернаторов [13, 17] (Национальный рейтинг состояния, Регионы России. РИА), официальных данных Росстата [18] (Регионы России). Факторы миграции пересекаются с критериями сравнения субъектов РФ и деятельности губернаторов, характеризующими региональную политику.

Региональная политика

Направление региональной политики до 2020 г. задано Концепциями социально-экономического развития ТО до 2010 и 2020 гг., с 2020 г. – Стратегией социально-экономического развития ТО до 2030 г., с сохранением преемственности в достижении стратегической цели – повышение уровня и качества жизни населения в результате инновационно-ориентированного социально-экономического развития области и эффективного использования имеющегося потенциала и конкурентных преимуществ. Документы содержат положения о необходимости удовлетворения потребностей экономики и социальной сферы в трудовых ресурсах при поэтапном смещении акцента с привлечения и закрепления квалифицированных работников на формирование и накопление человеческого капитала внутри ТО, с территориальной мобильности на профессиональную. Учет приоритета «ЧЕЛОВЕК. Высокое качество жизни населения и человеческий капитал» Стратегии-2030 обуславливает интерес к региональной политике, направленной непосредственно на человека в сфере миграции и занятости населения, жилищных отношений и строительства, образования и здравоохранения.

Миграционная политика в ТО формируется в соответствии с Концепцией государственной миграционной политики РФ на 2019–2025 гг., заменившей Концепцию государственной миграционной политики РФ на период до 2025 года, с утверждением которой утратила силу Концепция регулирования миграционных процессов в РФ; Федеральными законами № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан РФ» 2002 г., № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ» 2006 г., № 5242–1 «О праве граждан РФ на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах РФ» 1993 г.; Государственной программой по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом (2006 г. в ред. 2012 г.).

Положения Концепций отражают эволюцию целей, задач, принципов и механизмов реализации государственной миграционной политики в связи с изменением социально-экономической и внешнеполитической ситуации: в ранних версиях декларировалась нацеленность миграционной политики непосредственно на обеспечение демографического развития и потребностей российской экономики в рабочей силе, в действующей миграционная политика трактуется как вспомогательный инструмент, способствующий решению демографических и экономических проблем, обеспечению защиты национального рынка труда в контексте пропорционального социально-экономического, культурного и пространственного развития [10] (Концепция государственной миграционной). В соответствии с Концепцией РФ (от 2003 г.) в ТО действовала Концепция по реализации программных мероприятий по вопросам миграции (от 2004 г.), ориентированная на особенности географического положения и социально-экономического развития области.

Федеральное миграционное законодательство, ориентированное преимущественно на международную миграцию, регламентирует особенности положения и учета иностранных мигрантов, включая вопросы сроков/условий их пребывания/проживания в РФ, осуществления трудовой деятельности, величину заработной платы высококвалифицированных специалистов, занятых отдельными видами экономической деятельности, другие вопросы.

Внесенные в миграционные законы за прошедшие десятилетия изменения и дополнения упорядочили и упростили процедуры легализации международной трудовой миграции на территории РФ, при этом усилили административные и экономические барьеры для притока иностранной рабочей силы. Так, в 2002 г. введены миграционные карты и квотирование приглашений иностранным мигрантам на въезд в РФ для осуществления трудовой деятельности. Начиная с 2015 г., законодательно закреплены инструменты легального трудоустройства мигрантов-иностранцев на территории РФ: ежемесячно оплачиваемый годовой патент на осуществление трудовой деятельности по определенной профессии/специальности/должности у физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей для мигрантов из безвизовых стран, не входящих в состав ЕАЭС; разрешение на работу для мигрантов из визовых стран в пределах установленной квоты; разрешение на работу для высококвалицированных мигрантов без учета квоты; трудоустройство без оформления патента или разрешения на работу для мигрантов из стран ЕАЭС и некоторых других категорий.

Субъекты РФ самостоятельны в применении казанных инструментов привлечения и использования иностранной рабочей силы: стоимость патента рассчитывается с учетом регионального коэффициента, зависимого от особенностей рынка труда; квоты на осуществление трудовой деятельности определяются заявками работодателей и решениями региональных и федеральных властей. Патент в ТО имеет высокую, ежегодно растущую стоимость: с 4 139 до 5 896 рублей за 2016–2021 гг. Квота на осуществление трудовой деятельности сократилась к настоящему времени с нескольких тысяч в 2010 г. до десятков разрешений.

Государственная программа содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, в ее действующей редакции упорядочивает условия переезда участников на постоянное место жительства в РФ. ТО начала реализацию данной программы в числе 12 пилотных субъектов РФ в 2007 г. Полученный опыт способствовал запуску в 2013 г. Государственной программы ТО «Оказание содействия добровольному переселению в ТО соотечественников, проживающих за рубежом на 2013–2024 гг.», в числе задач которой увеличение численности квалифицированных кадров. Механизм программы позволил к началу 2020 г. привлечь в область (Тюмень не входит в перечень территорий вселения участников программы) 994 квалифицированных специалиста [16] (Официальный портал органов) и трудоустроить всех трудоспособных участников программы (в 2019–2020 гг. их было 64–65% от общего числа прибывших и поставленных на учет). Из прибывших в ТО по программе около 40% имеют высшее образование [16] (Официальный портал органов). Мероприятия по содействию занятости, жилищному обустройству и социальной адаптации участников программы рассчитаны на весь период ее действия и финансируются за счет средств областного бюджета.

Вопросам внутрироссийской миграции федеральная миграционная политика уделяет меньше внимания, в их решении субъекты РФ более самостоятельны. В ТО до 2010 г. действовали областные программы «Социальное развитие села ТО» и «Государственная поддержка улучшения демографической ситуации и развития трудовых ресурсов на территории ТО», направленные на развитие трудовых ресурсов и их привлечению в сельскую местность.

Начиная с 2005 г. на основе договора между ТО, ХМАО – Югры и ЯНАО реализуется Государственная программа «Сотрудничество», способствующая миграции населения внутри «тюменской матрешки», в частности переселению жителей автономных округов в ТО, и оказывается адресная поддержка обучающихся из ЯНАО. Перемещение рабочей силы в целях и задачах программы не обозначено, но происходит фактически – северные пенсионеры и обучающиеся в профессиональных учебных заведениях ТО молодые люди способны увеличить предложение рабочей силы на региональном рынке труда.

Политика занятости населения в ТО определена Концепцией действий на рынке труда на 2003–2005 и 2008–2010 гг.; Законом РФ № 1032–1 «О занятости населения в РФ» 1991 г.; Государственной программой РФ «Содействие занятости населения» (от 2014 г.).

Концепции отражают изменение приоритетов реализуемой политики занятости, включая вопросы привлечения квалифицированной рабочей силы. Так, в Концепции 2003–2005 гг. приоритетными считались действия, направленные на разграничение полномочий, функций между органами государственной власти РФ и субъектов, уточнение источников финансирования реализуемых мероприятий, а также обеспечение регулируемого привлечения иностранной рабочей силы, создание условий для легализации трудовой деятельности мигрантов, достижение баланса в использовании рабочей силы иностранцев и россиян, стимулирование внутрироссийской мобильности рабочей силы. В 2008–2010 гг. приоритетные направления скорректированы и предусматривают повышение территориальной мобильности рабочей силы и устранение административных и социально-экономических ограничений с учетом потребностей экономики субъектов РФ, оптимизацию привлечения иностранной рабочей силы и защиту интересов и прав россиян на рынке труда.

Положения, касающиеся трудовой мобильности, в текст Закона о занятости вводились постепенно: в 2003 г. обозначена направленность государственной политики занятости на повышение мобильности трудовых ресурсов и защиту национального рынка труда (ст. 5), в 2014 г. – на создание условий для мобильности трудовых ресурсов между субъектами РФ, в том числе приоритетное привлечение трудовых ресурсов в отдельные субъекты РФ (ст. 5); в 2011 г. введено право безработных граждан на содействие в переезде и переселении в другую местность для трудоустройства (ст. 9); в 2011 г. закреплены функции органов службы занятости по содействию безработным гражданам в переезде (переселении) в другую местность для трудоустройства и оказанию при этом финансовой поддержки (ст. 22.1), в 2014 г. – по содействию работодателям в привлечении трудовых ресурсов в рамках реализации региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов (ст. 22.2).

Законом о занятости установлены полномочия региональных органов государственной власти: начиная с 2006 г. им переданы отдельные полномочия РФ (ст. 7.1); с 2011 г. закреплено разграничение полномочий между федеральными и региональными органами государственной власти (ст. 7, 7.1, 7.1–1). В ТО действует Закон «О регулировании трудовых и иных непосредственно связанных с ним отношений в ТО» № 155 от 2003 г., который воспроизводит полномочия, закрепленные федеральным законом о занятости и определяет полномочия органов государственной власти области, включая разработку и реализацию мероприятий, направленных на сохранение и развитие трудового потенциала жителей (ст. 3, часть 2), признавая приоритетным направлением создание условий для внутрирегионального перемещения трудовых ресурсов, реализации трудового потенциала молодежи и др. (ст. 5); с 2015 г. наделяет региональные власти правом разрабатывать и реализовывать региональные программы повышения мобильности трудовых ресурсов, предусматривающие создание условий для привлечения трудовых ресурсов субъектов РФ [2] (ст. 3, ч. 2.1).

Согласно имеющимся полномочиям, федеральные органы власти разрабатывают и реализуют государственные программы в сфере занятости населения, координируют деятельность по созданию экономических условий для обеспечения занятости населения, развития предпринимательства и самозанятости, участвуют в финансировании мероприятий федеральной и региональных программ занятости и т.д. [4] (Giltman, Obukhovich. Tokareva, 2019). Принятая в 2012 г. Государственная программа занятости обновлена в 2014 г. На ограниченный период действия в ее состав входили подпрограммы «Внешняя трудовая миграция» (2013–2016 гг.) и «Оказание содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом» (2015–2016 гг.), предусматривавшие привлечение ФМС России, затем МВД России в качестве соисполнителей для достижения намеченных результатов: обеспечение потребностей экономики в иностранных работниках требуемой квалификации, сокращение случаев незаконной трудовой деятельности иностранных граждан, обеспечение миграционного прироста. До конца 2021 г. действовали подпрограммы «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных» и «Развитие институтов рынка труда», ряд мероприятий которых направлены на развитие трудовой и профессиональной мобильности населения, привлечение квалифицированных специалистов в бюджетный сектор, повышение качества оказываемых государственных услуг. В актуальной редакции Программы реализация мероприятий региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов предусмотрена в рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография».

Государственная программа ТО «Содействие занятости населения и регулирование трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений» до 2020 г., точнее ее подпрограмма «Содействие занятости населения и регулирование социально-трудовых отношений» действовала в целях повышения эффективности занятости населения, развития кадрового потенциала региона и содействия повышению уровня жизни населения. Достижение целей способствовало решению части приоритетов и задач, определенных Концепцией-2020. Мероприятия программы финансировались преимущественно за счет средств областного бюджета и предусматривали оказание государственных услуг, включая содействие безработным в территориальной мобильности, работодателям – в привлечении рабочей силы из других регионов и стран, а также организацию профессионального обучения различных категорий граждан. Преемственность целей данной Программы обеспечила новая Государственная программа ТО «Содействие занятости населения и регулирование трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений» на период 2019–2025 гг., отдельные мероприятия которой реализуются в рамках региональных проектов «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда» и «Содействие занятости» в составе Нацпроектов. Мероприятия по развитию территориальной мобильности рабочей силы и привлечение специалистов высокой квалификации, в новой Программе не отражены.

Политика в сфере жилищного строительства, образования и здравоохранения формирует благоприятные условия для закрепления квалицированных кадров в ТО. Существенные изменения институциональных основ региональной политики связаны с совершенствованием на федеральном и региональном уровнях нормативно-правовой базы, регламентирующей функционирование рынков жилья, услуг образования и здравоохранения, разделение полномочий органов государственной власти по уровням. Полномочия органов государственной власти ТО и других субъектов РФ в указанных сферах установлены федеральными законами, а также воспроизводятся и/или уточняются на региональном уровне. Начиная с 2006 г. происходит их расширение за счет передачи отдельных полномочий РФ субъектам и внесения изменений/дополнений к ранее установленным (табл. 1). Наделение субъектов РФ комплексом полномочий повышает их самостоятельность в применении инструментов региональной политики при условии выполнения обязательств по ее финансированию.

Таблица 1

Законы, закрепляющие полномочия органов государственной власти то

|

Федеральный /

региональный уровень

|

Статьи,

закрепляющие полномочия

| ||

|

переданные РФ

субъекту

|

субъекта РФ

| ||

|

В области

земельных отношений

| |||

|

Земельный

Кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ

|

Ст.

9.1 введена 13.07.2015

|

Ст.

10

| |

|

В области градостроительной

деятельности

| |||

|

Градостроительный

кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ

|

Ст.

6.1 введена 31.12.2005

|

Ст.

7 с доп. от 2012, 2018, 2020 и 2021 гг.

| |

|

Закон

ТО «О регулировании градостроительной деятельности в ТО» от 03.06.2005 № 385

|

Ст.

3, п. 6.1 введен 30.03.2006

|

Ст.

3 с доп. от 2013, 2016, 2018, 2021, 2022 гг.

| |

|

В области

строительства и жилищных отношений

| |||

|

Жилищный

кодекс РФ от 29.12.2004 № 188-ФЗ

|

-

|

Ст.

13 с доп. от 2012, 2013, 2014 и 2017 гг.

| |

|

Закон

ТО «О регулировании жилищных отношений в ТО» № 197 от 05.07.2000

|

-

|

Ст.

4., Ст. 5 с доп. от 2005, 2012, 2014, 2015 и 2018 гг.

| |

|

Закон

ТО «О предоставлении субсидий и займов гражданам на строительство или

приобретение жилья в ТО за счет средств областного бюджета» № 128 от

03.08.1999

|

-

|

Ст.

2

| |

|

В сфере

образования

| |||

|

Закон

РФ «Об образовании» № 3266–1 от 10.07.1992 (утратил силу с 01.09.2013)

|

Ст.

28.1 введена 29.12.2006, с доп. от 2009, 2010 гг.

|

Ст.

29 с доп. от 2005, 2006, 2009, 2011, 2012 гг.

| |

|

ФЗ

«О высшем и послевузовском профессиональном образовании» № 125 от

22.08.1996 (утратил силу с 01.09.2013)

|

-

|

Ст.

25 утратила силу с 2004 г.

| |

|

ФЗ

«Об образовании в РФ» № 273 от 29.12.2012

|

Ст.

7 с доп. от 2019, 2020 гг.

|

Ст.

8 с доп. от 2014, 2020, 2021 гг.

| |

|

Закон

ТО «О

регулировании отдельных отношений в сфере образования в ТО» № 63 от

05.07.2013

|

-

|

Ст.

3 с доп. от 2014, 2015, 2020 гг.

| |

|

В сфере

здравоохранения

| |||

|

ФЗ

«Об основах охраны здоровья граждан в РФ» № 323 от 21.11.2011

|

Ст.

15 с доп./сокр. от 2015, 2016 гг.

|

Ст.

16 с доп. от 2013, 2014, 2015, 2017, 2021 гг.

| |

|

Закон

ТО «Об организации медицинской помощи населению ТО» № 333 от 28.12.2004

|

-

|

Ст.

5 с доп./сокр. от 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2020 гг.

| |

Практически все региональные программы/проекты реализуется в ТО с начала 2000-х гг. в составе федеральных программ и нацпроектов (табл. 2). Программные/проектные документы, имеющиеся в открытом доступе, содержат разнообразные мероприятия. Сгруппируем их по направлениям:

- формирование благоприятных условий жизнедеятельности посредством развития финансовых механизмов ИЖС (2002–2018 гг.); обеспечения роста объемов и повышение качества жилищного строительства, развития материальной базы высших и средних профессиональных учебных заведений области (с 2002 г.); субсидирования строительства/приобретения жилья для молодых семей, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и повышение качества услуг ЖКХ населению, развития малоэтажного строительства, первичной медико-санитарной помощи и обеспечения населения высокотехнологичной медицинской помощью (с 2006 г.);

- обеспечение профессиональными кадрами отдельных отраслей экономики и социальной сферы посредством строительства и субсидирования строительства/приобретения жилья для работников бюджетной сферы (с 2002 г.) и молодых специалистов АПК (2002–2011 гг.); целевой подготовки квалифицированных работников в системе профобразования (2002–2010 гг.); поддержки талантливой молодежи (с 2006 г.); денежных выплат медицинскому персоналу отдельных категорий (с 2009 г.); строительства арендного жилья (с 2010 г.); финансовой поддержки молодых медицинских работников (с 2012 г.) и учителей (с 2020 г.) при трудоустройстве в малых городах и сельской местности; организации взаимодействия работодателей и учреждений профобразования (с 2014 г.).

Таблица 2

Проекты и программы, реализуемые в ТО

|

Федеральный/национальный

уровень

|

Областной

уровень

|

|

Жилищные

отношения и строительство

| |

|

- Федеральная

целевая программа «Жилище» действовала в 2002–2017 гг.

- Приоритетный нацпроект «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» действует с 2006 г. - Государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ» действует с 2013 г. - Нацпроект «Жилье и городская среда» реализуется с 2019 г. |

- Областная

целевая программа «Губернаторская программа развития жилищного строительства

на 2002–2005 годы»

- Областная долгосрочная целевая программа «Основные направления градостроительной политики и жилищного строительства в ТО» действует с 2006 г. - Государственная программа ТО «Развитие жилищного строительства» действует с 2014 г. - Отраслевая программа «Программа по реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» на территории ТО», действует с 2006 г. - Областная долгосрочная целевая программа «Основные направления развития жилищно-коммунального хозяйства в ТО» действовала в 2006–2014 гг. - Государственная программа ТО «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» действует с 2015 г. - Региональные проекты нацпроекта «Жилье и городская среда»: «Жилье», «Формирование комфортной городской среды», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» |

|

Образование

| |

|

- Приоритетный нацпроект «Качественное образование» действовал в 2006–2010 гг. с продлением сроков действия в рамках проекта «Образование» на 2011–2013 гг., далее до 2018 г. и 2025 г. - Федеральная целевая программа «Развитие образования» действует с 2005 г. - Нацпроект «Образование» реализуется с 2019 г. |

- Общеобластная программа «Развитие высшего и

среднего профессионального образования и поддержка науки в 2001–2005 гг.»

- Областная целевая программа «Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса ТО на 2002–2006 гг.» - Отраслевая программа «Программа по реализации национального проекта в сфере образования в ТО с выделением мероприятий по муниципальным образованиям», действует с 2006 г. - Государственная программа ТО «Развитие образования и науки», действует с 2014г. - Региональные проекты нацпроекта «Образование»: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Молодые профессионалы» и др. |

|

Здравоохранение

| |

|

- Приоритетный

нацпроект «Современное

здравоохранение» действовал с 2006 г.

- Федеральная целевая программа «Развитие здравоохранения» действует с 2018 г. - Нацпроект «Здравоохранение» реализуется с 2019 г. |

- Отраслевая

«Программа по реализации национального проекта «Здоровье в ТО с выделением мероприятий по муниципальным образованиям», действует с 2006 г.

- Государственная программа ТО «Развитие здравоохранения» до 2020 г. и плановый период до 2023 г., действует с 2015 г. - Региональные проекты нацпроекта «Здравоохранение»: «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Развитие детского здравоохранения ТО, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения ТО квалифицированными кадрами», «Развитие экспорта медицинских услуг в ТО», «Развитие системы первичной медико-санитарной помощи» и др. |

Финансирование мероприятий, реализуемых в ТО самостоятельно, осуществляется из средств областного бюджета и привлеченных из других источников, реализуемых в составе федеральных программ и национальных проектов, – из средств областного бюджета и субсидий из федерального бюджета. Поскольку с 2000 г. ТО не является дотационным субъектом РФ, предельный уровень софинансирования ее расходных обязательств из федерального бюджета ограничен, но постепенно растет (14% в 2017, 22% – в 2020–2021 гг.), указывая на рост ограничений областного бюджета.

Национальные проекты реализуются в России, начиная с 2005 г. ТО включилась в реализацию приоритетных нацпроектов «Качественное образование», «Современное здравоохранение», «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» и «Развитие агропромышленного комплекса» посредством разработки отраслевых программ модернизации социально значимых сфер. Новый этап реализации нацпроектов начат Указом Президента России 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 г.». ТО вошла в число пилотных субъектов РФ – участников нацпроектов. Согласно официальным данным [3], к 2022 г. в рамках национальных проектов «Здравоохранение», «Демография», «Образование», «Экология», «Жилье и городская среда», «Культура» и других реализуется более тридцати региональных проектов. Это создало предпосылки развития социально-экономической политики и позволило повысить уровень и качество жизни населения.

Заключение

Содержание правовых и программных документов отражает намерение органов государственной власти ТО проводить политику в сфере миграции и занятости населения, жилищных отношений и строительства, образования и здравоохранения, направленную на привлечение рабочей силы и формирование условий для ее закрепления. Основные инструменты данной политики – мероприятия, осуществляемые в рамках Нацпроектов, проектов/программ федерального и регионального уровня на основе полномочий, закрепленных за региональными властями в ходе административной реформы и обновления законодательства.

Пилотное участие ТО в реализации нацпроектов и федеральных программ обусловлено рядом факторов: активной позицией региональных органов государственной власти, общностью региональных и общероссийских интересов, масштабом решаемых задач и возможностью привлечения средств федерального бюджета для софинансирования программных/проектных мероприятий. Программы, реализуемые в ТО самостоятельно, единичны, ориентированы на специфичные региональные/отраслевые интересы, учитывают особенности географического положения и административно-территориального устройства «тюменской матрешки». Финансирование мероприятий вне нацпроектов и федеральных программ осуществляется с привлечением средств бюджетов автономных округов и заинтересованных хозяйствующих субъектов, иных источников.

Безусловно, проблемы реализации политики привлечения/закрепления квалифицированной рабочей силы в ТО существуют и требуют решения. Анализ проблем и оценка эффективности региональной политики может стать темой отдельного исследования.

[1] до 2011 г. статинформация о миграции населения в ТО фрагментарна, с 2011 г. меняется система учета внутрироссийской миграции.

[2] ТО не входит в перечень субъектов РФ, привлечение трудовых ресурсов в которые является приоритетным, решает данную задачу самостоятельно.

[3] Национальные проекты в ТО // Правительство ТО URL: https://xn--72-6kcuzpihjx2b4d.xn--p1ai/o-proektakh/] (дата обращения 25.05.2023).

References:

Aitova Yu.S., Nizamutdinov M.M. (2019). Kontseptualnaya skhema analiticheskoy sistemy upravleniya migratsionnymi protsessami s uchetom interesov klyuchevyh steykkholderov territorii [Conceptual scheme of the analytical system of migration management based on the interests of the key territorial stakeholders]. Vestnik Tyumenskogo gosudarstvennogo universiteta. 5 (3(19)). 218-234. (in Russian). doi: 10.21684/2411-7897-2019-5-3-218-234.

Giltman M.A. (2021). Luchshie goroda – luchshie rabotniki? Teoreticheskie modeli i empiricheskie podtverzhdeniya [Do the best cities have the best workers? Theoretical models and empirical evidence]. World of Russia: sociology, ethnology. 30 (3). 127-149. (in Russian). doi: 10.17323/1811-038X-2021-30-3-127-149.

Giltman M.A., Obukhovich N.V., Tokareva O.E. (2019). Aktivnaya i passivnaya politika na Rossiyskom rynke truda: tsentralizatsiya ili regionalizatsiya? [Active and passive labour market policies on the Russian labour market: centralization or regionalization?]. Voprosy Ekonomiki. (6). 79-98. (in Russian). doi: 10.32609/0042-8736-2019-6-79-98.

Giltman M.A., Pit V.V., Batyreva M.V., Sumik E.A. (2020). V kakikh gorodakh nam nravitsya zhit? Empiricheskiy analiz otnosheniya zanyatyh k gorodam [Which cities do we like to live in? Empirical analysis of employees’ attitude to cities]. The Journal of the New Economic Association. (1(45)). 111-130. (in Russian). doi: 10.31737/2221-2264-2020-45-1-4.

Guriev S., Vakulenko E. (2015). Breaking out of poverty traps: internal migration and interregional convergence in Russia Journal of Comparative Economics. 43 (3). 633-649. doi: 10.1016/j.jce.2015.02.002.

Karachurina L.B. (2020). Privlekatelnost tsentrov i vtoryh gorodov regionov dlya vnutrennikh migrantov v Rossii [The attractiveness of the centers and secondary cities of the regions for internal migrants in Russia]. Izvestiya of the Russian Academy of Sciences. Geographic series. 84 (4). 506-516. (in Russian). doi: 10.31857/S258755662004007X.

Kartseva M.A., Mkrtchyan N.V., Florinskaya Yu.F. (2020). Migratsiya v Rossii i sotsialno–ekonomicheskoe razvitie regionov: analiz vzaimnogo vliyaniya [Migration in Russia and regional socioeconomic development: cross-impact analysis]. Problems of forecasting. (4(181)). 87-97. (in Russian).

Lee E.S. (1966). A Theory of Migration Demography. 3 (1). 47-57. doi: 10.2307/2060063.

Mkrtchyan N.V., Florinskaya Yu.F. (2018). Trudovaya migratsiya v Rossii: mezhdunarodnyy i vnutrenniy aspekty [Labor migration in Russia: international and internal aspects]. The Journal of the New Economic Association. (1(37)). 186-193. (in Russian). doi: 10.31737/2221-2264-2018-37-1-9.

Mkrtchyan N.V., Florinskaya Yu.F. (2020). Pochemu lyudi uezzhayut iz odnikh regionov i priezzhayut v drugie: motivy mezhregionalnoy migratsii v Rossii [Why some people leave certain regions in favor of others: motives behind interregional migration in Russia]. Monitoring of public opinion: economic and social changes. (5). 130-153. (in Russian). doi: 10.14515/monitoring.2020.5.1619.

Obukhovich N.V., Tokareva O.E. (2022). Naselenie i rabochaya sila Tyumenskoy oblasti v XXI veke [Population and workforce of the Tyumen region in the 21st century]. Eco. (6(576)). 145-167. (in Russian). doi: 10.30680/ECO0131-7652-2022-6-145-167.

Soloveva T.S. (2022). Osobennosti zanyatosti naseleniya Rossii v kontekste prostranstvennogo razvitiya territoriy [Features of the Russian population employment in the context of spatial development]. Russian Journal of Labour Economics. 9 (7). 1147-1166. (in Russian). doi: 10.18334/et.9.7.114801.

Vakulenko E.S. (2015). Ekonometricheskiy analiz faktorov vnutrenney migratsii v Rossii [Econometric analysis of factors of internal migration in Russia]. Regional research. (4(50)). 83-95. (in Russian).

Страница обновлена: 26.04.2025 в 02:18:44

Russia

Russia